Une espèce de magie se dégage du beau film inspiré, au cinéaste Stéphane Goël et à la journaliste Sylvie Rossel, par la découverte fabuleuse qui a couronné, en janvier 2003, la fin de carrière de l’archéologue-vigneron genevois Charles Bonnet : les sept statues de pharaons noirs datant du VIIIe siècle avant Jésus-Christ et attestant le règne des Nubiens sur l’Egypte et le Soudan.

Merveilleux cadeau pour un passionné d’archéologie qui, depuis 35 ans, poursuit des fouilles au Soudan, plus précisément sur le site de Kerma (à 500km de Khartoum) tout en continuant, le reste de l’année, de philosopher placidement au milieu de ses vignes de Satigny.

« L’archéologie m’a fasciné dès mon enfance, par ce qu’elle recèle à la fois de mystère et d’aventure », explique le cinéaste lausannois Stéphane Goël, du groupe Climage, qui a découvert le personnage de Charles Bonnet par le truchement d’une série de grands entretiens télévisés réalisés par Sylvie Rossel. Après une première rencontre à Genève, la découverte des pharaons noirs de Nubie, en 2003, l’a décidé à réaliser un film « autour » de Charles Bonnet.

Tourné en vingt jours pour la TSR et L’aventure humaine de la chaîne ARTE, ce film est beaucoup plus qu’un reportage TV vite-fait : une plongée dans une autre dimension du temps, où quelques humains (l’équipe de Charles Bonnet et leurs collaborateurs locaux) partagent une passion quelque peu paradoxale dans un pays sous dictature, qu’on ne manque d’évoquer au passage. Il est vrai que la région est préservée, et l’on remarquera la fierté que montrent les indigènes par rapport à leur passé.

« C’est la plus belle expérience de tournage que j’aie faite », remarque encore Stéphane Goël qui a tout filmé in vivo en complicité avec le cameraman Camille Cottagnoud, dont la présence ne semble jamais peser. Ainsi a-t-on l’impression de partager, sans voyeurisme, la cohabitation singulière de Charles Bonnet, le patron visiblement très respecté des gens du cru, le jeune préhistorien Matthieu Honegger qui dirige désormais la mission et l’archéo- zoologue Louis Chaix, ancien moine bénédictin à la non moins forte présence.

« Il y a du visionnaire en Charles Bonnet », remarque encore Stéphane Goël, qui ne manque pas d’évoquer aussi l’avenir incertain du site, où l’on voit pourtant se dresser un début de musée. Moment à la fois émouvant et vaguement surréaliste du film : lorsque déboulent des centaines de Soudanais de tous les âges, comme surgis du désert, pour témoigner leur reconnaissance festive à l’archéologue.

Sur les traces des pharaons noirs est à voir absolument, tant pour son intérêt humain et historique que pour la qualité de ses images, de son montage et de la musique, originale, de Jean-Philippe Zwahlen. A conseiller, particulièrement, à ceux qui pensent qu’il n’est plus d’aventure ou de passion possible par les temps qui courent…

A voir sur ARTE le 6 août 2005.

Carnets de JLK - Page 209

-

Le mystère des pharaons noirs

-

Clara la frondeuse

Clara Moreau, née en France mais établie en Suisse, s’est fait coller une amende de 80 francs par la police zurichoise, en décembre 1992, pour avoir chanté sans autorisation dans les souterrains de la gare...

Or plus que des rives propres-en-ordre de la Limmat, c’est au bord de la Seine, sur la Butte des Renoir (Auguste pour les modèles bien en chair et Jean pour La complainte qu’elle reprend) et plus encore Rive Gauche, avec Boris Vian, Brassens ou Brel, que Clara Moreau nous ramène dans la plus pure tradition de la bohème germanopratine.

Avec le seul accordéon de Bertrand Lemarchand pour accompagnement, l’interprète s’impose autant par sa voix chaleureuse et ferme que par ses modulations expressives, jamais emphatiques dans le genre rebelle mais puissantes (comme dans Les Assis de Rimbaud et Léo Lerré) ni fades dans les inflexions plus sentimentales (Un jour tu verras de Mouloudji).

Dans l’unité de ton que détermine une forte personnalité, c’est un choix très varié de magnifiques chansons que nous propose Clara Moreau, qui ne craint pas de reprendre des classiques de la chanson protestataire (Le déserteur de Vian ou l’admirable Affiche rouge d’Aragon), se risque même à une reprise du mythique Amsterdam, de Brel, et propose plusieurs (re)découvertes, de La fin du bal de Vyssotski et La vieille chèvre de Michèle Bernard à Todo cambia de Julio Numhauser, entre autres. Chansons que tout cela ? Mais quelles...

Clara Moreau. Chansons que tout cela. RecRec

-

Les folies d’un conteur

L’esprit du conte est incessamment menacé par le besoin de tout ramener à l’ordinaire et à l’utilitaire, comme le rappelait Dino Buzzati dans une nouvelle où l’on voit, tout mélancolique, le Croquemitaine errer nuitamment de fenêtre en fenêtre en espérant effrayer un peu les mioches, lesquels, mal éduqués par des parents gravement positivistes, ne croient plus en lui. Horreur de penser que la formule magique d’« il était une fois » ne puisse plus réunir les hommes sous l’arbre à palabres…

Or voici ressurgir cet immémorial génie des peuples qui inspira les conteurs de toutes les cultures - de Gilgamesh à Kipling ou des légendes recueillies par Grimm, Astafiev, Calvino, ou Ceresole en terre vaudoise, entre tant d’autres, aux contes romantiques ou fantastiques d’un Edgar Allan Poe – dans une suite réellement extraordinaire (au sens premier) de nouvelles bousculant à vrai dire toutes les conventions du conte, sous un titre invoquant magiquement un Animal totémique : Les dictées de la tortue.

La première sagesse que nous enseigne le griot helvético-mitteleuropéen Jean-Jacques Langendorf (l’auteur vit dans un château des marches d’Autriche-Hongrie) est tirée d’un Destin d’ours qui retrace la trajectoire, de l’originelle forêt de Panonnie romaine au fond d’une poubelle contemporaine, de l’Ours archétypal redouté et vénéré, traversant les époques d’un Empire humain à l’autre (de Temeratus à Adolf Hitler, l’évolution titube également) pour devenir Mâni, c’est à savoir Petit Homme de peluche à tête de nounours qu’on fout au panier.

Dans un esprit proche, Les dictées de la tortue relancent la belle idée d’une longue mémoire stoïque et soudain pourvue de parole, où l’on voit une vénérable tortue de Saint-Hélène, familière de Napoléon en son temps et prénommée Rirette par le narrateur, satisfaire celui-ci en accédant à la parole (son premier mot est « pluie ») avant de nourrir dix cahiers de dictées et de finir en soupe à l’âge suffisant de 250 ans.

Pierre Gripari, autre grand conteur, nous disait un jour qu’il ne suffit pas d’avoir quelque chose à dire : qu’il faut savoir le raconter. C’est le double ressort de l’art hirsute de Langendorf, qui dit énormément de choses intéressantes dans ses nouvelles : sur la musique et la peinture, l’art et la guerre, les idées qui ajoutent une dimension au monde, la jalousie du connaisseur pour le créateur, les entrelacs de la nature et de la culture, les rapports de filiation (thème récurrent chez lui) et tout ce qui nourrit notre savoir et notre expérience au sens le plus large. A tout coup cependant, l’observation ou le jugement passent au filtre du conte, et c’est reparti !

Voici donc comment (dans Deux tombes, un homme) l’œuvre prêtée à Ramuz, tâcheron manquant un peu d’inspiration et de fonds propres, fut à vrai dire écrite par un militaire, un certain Guisan galonné à la feuille, l’utilisant en nègre pour ne pas gêner sa martiale carrière. Dans Le géant de l’Apennin, c’est l’approche d’un titan de pierre à visage humain relançant (mais autrement) la fascination des bouddhas de Bamyan, de la Bavaria « poufiasse » de Munich ou des « monstres » de Bomarzo. Ou encore, dans Les yeux bandés, petite merveille, ce sont les conséquences du libre choix d’un garçon sensible, qui préfère ne pas voir le monde comme tout le monde…

De plus en plus libre et fou, comme un constructeur de « folies », le conteur culmine dans l’extravagance profonde (jamais gratuite, mais ne craignant pas le gros trait) avec Brillantine, superbe évocation de l’effondrement d’un talent d’artiste contaminé par l’envieuse médiocrité ; et le thème de la source de l’art, mêlant grâce et sacrifice, élévation et trivialité, est repris dans l’étonnante Torture : travail d’esthète, autour de l’Ecorchement de Marsyas du Titien ; et la place nous manque pour détailler la tragique et belle Mort d’Albéric Magnard, opposant les règles de l’art et de la guerre ou l’épatante Histoire de livres, savoureux hommage au vice impuni célébrant la formule « il existe, mais je ne l’ai jamais vu ! », en passant par le cri de guerre de Mickey («Ah ! je suis content d’avoir une mitrailleuse », le saint pollen de poussière de la librairie Jullien à Genève ou Les sept piliers de la sagese…

Folle sagesse enfin de Langendorf, styliste dans la masse, écrivain romantique de torrentueuse énergie, lansquenet de la plume que, pour l’essentiel, porte l’esprit du conte. A cheval, ami lecteur !

Jean-Jacques Langendorf. Les dictées de la tortue. Edtions Zoé, 193p.

-

L’imagination ludique de Stefano Benni

Connaissez-vous l’homme au gardénia ? Si ce n’est pas le cas, rendez-vous sur tel môle longeant la mer des Brigantes, la nuit, où il vous fera peut-être la grâce d’apparaître. Or dès que vous l’apercevrez, ne manquez pas de lui emboîter le pas, et suivez-le dès qu’il entre dans l’eau, tout habillé, pour rejoindre la compagnie du Bar sous la mer. Là-bas vous attend, en effet, toute une compagnie amicale et captivante auprès de laquelle vous serez reçu si vous avez une histoire à raconter, à la manière des convives du Décaméron.

Le premier livre de Stefano Benni, datant de 1976, s’intitulait Bar Sport, et le dernier traduit nous arrive sous le titre de Bar 2000. Pilier de bar que l’auteur de Bologne ? Bien plutôt: conteur rêvant de réinvestir ce lieu public, se désolant qu’on n’y raconte plus d’histoires. Dans une des ses nouvelles, Dino Buzzati évoquait le désarroi du croquemitaine errant de par les rues en quête d’enfants qui aient encore peur de lui. Mais voici que l’esprit du conte, certes gravement menacé par le prosaïsme positiviste de l’époque, repique en beauté avec Stefano Benni. A la magie des contes anciens, celui-ci ajoute le piment de la critique en bon soixante-huitard à l’italienne. Avec une fantaisie débridée, en outre, il brasse les modes d’expression contemporains et les références les plus variées, de la science fiction à la nouvelle policière ou de la parodie de feuilleton à la satire, de la bande dessinée à la nouvelle toute classique. Trente-trois ans après ses débuts, avec une quinzaine de livres à son actif et plusieurs centaines de milliers de lecteurs le suivant de livre en livre, Stefano Benni n’a rien de l’auteur-culte arrivé. Ce présumé rigolo s’affirme en effet comme un résistant déterminé au «n’importe quoi» de la société médiatique, et son propos coupe court à tout bavardage convenu.

- Quelle a été votre trajectoire personnelle, préludant à la composition de votre premier livre ?

- Quand j’étais jeune, je me destinais à la carrière de footballeur. A l’âge de 19 ans, alors que j’étais semi-professionnel, un accident au genou m’a contraint à renoncer. J’ai alors repris mes études avant de faire des débuts de journaliste dans le Manifesto, où je m’occupais du domaine culturel. Demblée, je me suis aperçu que mon écriture prenait une tournure ironique et métaphorique. Certains de mes amis m’ont dit alors que je devrais faire des livres, mais la littérature me semblait une sphère trop élevée. Je me voyais, au mieux, comme un humoriste. J’ai commencé à écrire vraiment lorsque j’étais à l’armée où, comme vous le savez, on dispose de pas mal de temps libre. Un directeur de chez Mondadori m’avait dit que je devrais écrire un livre, et c’est alors que j’écrivis Bar Sport. Je pensais alors que j’allais écrire dans la tonalité humoristique, mais une amie m’a beaucoup aidé, qui était une critique sévère, Grazia Querchi, qui m’a convaincu que je pouvais écrire sur tous les registres de l’écriture et devenir un véritable écrivain. C’est à parrtir de Comici spaventati guerrieri, je crois, que j’ai atteint cette dimension polyphonique. C’est un livre que j’aime beaucoup, parce qu’il rend compte des sentiments de ma génération, et auquel les jeunes d’aujourd’hui s’identifient encore. Chaque année, ainsi, ce livre se vend encore à une dizaine de milliers de’exemplaires. Cela ma touche, car je ne crois pas au succès spactaculaire d’un jour. C’est ce qui me fait dire que je ne suis pas un best-seller, mais un long-seller. Le seul critère qui atteste, selon moi, la force de l’écriture, est cette longévité du livre.

- Vos livres sont truffés de références à une culture qui mêle tous les genres.

- J’ai une culture très métissée. Je suis né dans un lieu où il y avait beaucoup de narration orale. Le grand-père dont je parle a existé. Je venais d’une petite ville du nord de Bologne, Monsuno, où il n’y avait qu’une petite bibliothèque. Ma culture s’est faite avec des livres, car j’aime beaucoup lire, mais également avec le rock, la télévision et la bande dessinée. Je suis contre la séparation des genres académiques ou populaires. Curieusement, les écrivains les plus importants pour moi ont été ceux qui ne me ressemblaient pas. Un Gadda m’a certainement marrqué par la richesseexceptionnelle de sa langue. J’ai découvert en outre, chez un Edgar Allan Poe, la cohabitation du tragique et de l’humour. Je crois que le contraire du comique n’est pas la tragédie mais que c’est l’indifférence. Un autre écrivain que j’ai beaucoup admiré est Melville, qui est capable de jouer de tous les instruments de l’écriture. Dans un tout genre, un Queneau m’a lui aussi fortement marqué par son mélange de fantaisie et d’intelligence. Comme beaucoup de lecteurs contemporains, je suis omnivore. Je ne fais pas de différence entre un Philip K. Dick, grand écrivain «populaire» et tel ou tel autre «classique» de ce siècle. La variété est la base de la liberté dans la formation d’une culture personnelle. A l’opposé, le manque de diversité est le signe du manque de liberté de la télévision, et de son inculture fondamentale.

- Quels rapports entretenez-vous avec la télévision pour la promotion de vos livres, vous qui en avez fait de terribles satires ?

- En trente ans, j’y suis apparu deux ou trois fois, et je refuse systématiquement d’y aller. Ce n’est pas aux médias que je fois mon succpès, mais à mes lecteurs. A vrai dire, je ne crois pas qu’on puisse parler sérieusement de littérature à la télévision. Je crois même qu’il y a une véritable haine de la littérature chez les gens de télévision. La superficialité, qui prècède par nivellement, ne peut que détester l’effort de comprendre le monde et d’exprimer sa complexité.

- Vous êtes vous intéressé à la tradition des fables et des légendes populaires ?

- Je m’y suis intéressé autant qu’aux dialectes. De par ma double origine, du nord par mon père et du sud par ma mère, je parle au moins deux dialectes, qui m’ont donné accès aux légendes ou, plus précisément, aux contes de fées qui se racontent dans les Dolomites, souvent extrordinaires du point de vue de l’imagination.. Il y en outre une grand tradition du conte depuis Boccace jusqu’à Buzzati. On dit parfois que je suis un conteur urbain, mais la veine terrienne et provinciale est également présente dans mes livres. La variété est la grande richesse de l’Italie. Actuellement, l’uniformité à l’américaine, la standardisation, altère le nord, tandis que le sud reste plus ouvert à la diversité.

Cocktail tragicomique

Il faudrait un Fellini pour mettre en images la vingtaine d'histoires de ce Bar 2000 constituant à la fois un inventaire des monstruosités de cette fin de siècle ( du drogué du téléphone portable au néotechnicien de bar, entre autres) et un recueil d'histoires mêlant cocasse et tragique. Dans la tonalité la plus grinçante, voici Le destin de Gaétan, ce malheureux qui jamais, jusque-là, n'est jamais apparu à la télévision, ce qui lui vaut tous les sarcasmes du bar qu'il fréquente, et qui va tout faire pour y arriver, au risque de fracasser sa pauvre vie. Plus lyrique de tournure, Le Sax du Nuage rouge évoque le couple emblématique (on pense à Billie Holiday et Lester Young) d'une chanteuse de jazz et d'un saxophoniste, tandis qu'Underground nous entraîne dans les tribulations guerrières, style tortues Ninja, d'une escouade de cafards en butte aux Bichaussures. Le petit Franz, conte sucré, nous plonge dans la boulange d'une Autriche douceâtre et cruelle à la fois, nous rappelant le compatriotisme de la suave Sissi et d'un certain Adolf Hitler. A relever en outre: l'éloge du conteur oral modulé dans La réparation de grand-père, et la tendre dernière nouvelle du recueil, Le Bar d'une gare quelconque, combinant l'humour et la mélancolie de l'auteur.

Si ce livre ne relève pas Le Bar sous la mer,tout à fait du plus grand art de Benni, tel qu'il se déploie dans La Dernière larme ou Hélianthe, il nous vaut cependant une savoureuse lecture et s'incorpore dans la mosaïque foisonnante de l'oeuvre.

Stefano Benni, Bar 2000. Traduit de l'italien par Marguerite Pozzoli, Actes Sud, 218pp. A lire aussi: Le Bar sous la mer, Actes Sud, 1989. La Dernière larme, Actes Sud 1996. Baol, Rivages 1996. Hélianthe, Actes Sud 1997.

Vient de paraître : Achille au pied léger. Actes Sud,278p.

-

Philip Roth "pornocrate" ?

Lecture de La bête ui meurt

En exergue de La bête qui meurt figure cette sentence de la romancière irlandaise Edna O’Brien, considérée par Philip Roth comme l’un des meilleurs auteurs anglophones actuels: “L’histoire d’une vie s’inscrit dans le corps tout autant que dans le cerveau”. Au fil de l’entretien des deux écrivains reproduit dans le recueil intitulé Parlons travail, Edna O’Brien remarque que sa vie sexuelle a été essentielle dans sa vie de femme et d’artiste, “comme elle l’est sans doute pour tout le monde”. Et de préciser ceci qui renvoie également au dernier roman traduit de Philip Roth: “Pour moi, c’est tout d’abord une activité secrète qui a un caractère mystérieux, prédateur”.

Ce double aspect secret et sauvage du sexe constitue en effet une part de la substance de La bête qui meurt, de même que la sourde force pulsionnelle court à travers toute l’oeuvre du romancier américain, du célébrissime Portnoy et son complexe à La tache, dont une page évoque une “aventure tardive des sentiments” annonçant le sujet même de ce livre. Si le romancier souligne l’importance de l’instinct et de la peau dans l’attirance réciproque des individus, et si David Kepesh, protagoniste du roman, reconnaît le primat de la “baise” dans ses rapports avec la jeune fille de quarante ans sa cadette qui lui tombe dans les bras, les sentiments et le jeu complexe des relations de séduction et de domination alternée dégagent le récit de la “pornocratie” dénoncée en toute mauvaise foi par un Angelo Rinaldi, pour en faire une histoire profondément humaine où la “blessure de l’âge” atteint deux êtres, le premier par le vieillissement et la deuxième par le cancer. Sans provocation ni cynisme particulier, David Kepesh (comme l’auteur) décrit précisément le mélange de mystère et de prédation du théâtre érotique: “La farce que la biologie joue aux humains, c’est qu’ils sont intimes avant de savoir quoi que ce soit l’un de l’autre. (...) C’est épidermique, ça relève de la curiosité, et puis crac, le volume apparaît”. Rien n’est cependant prévisible ni reproductible entre deux amants qui se découvrent: “On n’est pas dans le fifty-fifty d’une transaction commerciale. On plonge dans le chaos de l’éros, et la déstabilisation qui le rend si excitant. Retour à l’homme des bois, au peuple des marais”. De surcroît, la disparité des âges trouve ici une nouvelle explication: “Les filles qui vont avec des vieux messieurs ne le font pas malgré leur âge - c’est ce qui les attire au contraire, elles le font à cause de leur âge”. De fait, la jeune Consuela, ancienne élève de David, est attirée à la fois par le prestige culturel et social de ce prof de lettres de 62 ans qui a ses entrées à la télévision locale, et par le culte que l’homme vieillissant voue à son jeune corps, plus soucieux de sa jouissance à elle que les jeunes rustauds de son âge.

Cela étant, autant et plus que la chair en gloire, reconquise vaillamment par les “chattes de gouttière” des années 6o, qui participèrent à l’émancipation de David, c’est la chair blessée qui donne à La bête qui meurt sa réelle dimension. A part les tribulations oedipiennes de Kenny, le fils abandonné de David qui lui en veut à mort d’être libre, deux épisodes du livre le lestent de vibrante émotion. D’une part, c’est l’agonie de George, “frère d’armes” du protagoniste saisi par un sursaut de force vitale à l’instant d’être arraché à sa femme et aux siens qu’il couvre alors de baisers et de caresses; et, d’autre part, c’est, au soir du réveillon de l’an 2000, le retour de Consuela, en passe d’être opérée d’un cancer du sein (symbole par excellence de sa splendeur juvénile), auprès de David qu’elle supplie de la photographier et de l’accompagner dans son épreuve.

”Ce n’est pas le sexe qui corrompt l’homme, c’est tout le reste”, remarque David à un moment donné, et c’est vrai qu’il y a quelque chose de pur dans La bête qui meurt. Etant entendu que “le sexe” n’a rien à voir ici avec la triste et mécanique parodie qu’une industrie juteuse crache à l’enseigne du site imaginaire désigné dans la foulée par Philip Roth: tapez barbarie.com...

Philip Roth. La bête qui meurt. Traduit de l’anglais (USA) par Josée Kamoun, Editions Gallimard, coll. “Du monde entier, 136p. -

Lectures inactuelles

Séquences proustiennes

«C’est par ses péchés qu’un grand homme nous passionne le plus, écrivait Octave Mirbeau. C’est par ses faiblesses, ses ridicules, ses hontes, ses crimes et tout ce qu’ils supposent de luttes douloureuses, que Rousseau nous émeut aux larmes, et que nous le vénérons et le chérissons.» D’une manière analogue, et bien plus que par voyeurisme ou fétichisme, les moindres détails, des plus sordides au plus touchants, qui se rapportent à la nébuleuse indistincte de la vie et de l’oeuvre de Proust n’en finissent pas de susciter la curiosité émue de ses lecteurs. Que serait-il devenu s’il n’avait succombé , le 18 novembre 1922, à la pieuvre («demander pitié à notre corps, c’est discourir devant une pieuvre»...) de son corps, lui qui était né la même année que Valéry (mort en 1945) et auquel Claudel (plus âgé que lui de trois ans) survécut jusqu’en 1955 ? Jean Cocteau lui aurait-il fait jouer son propre rôle dans Le sang d’un poète, et les siens eussent-ils été inquiétés par les lois antijuives ? Questions moins vaines qu’il n’y paraît, s’agissant d’un fantôme qui ne cesse de nous rendre le monde et l’humanité plus réels.

Jamais filmé ni enregistré, Proust a été évoqué plus souvent qu’à son tour, et Jérôme Prieur, qui ne peut que regretter de n’avoir pu lui consacrer l’un des portraits cinématographiques de ses Hommes-Livres, se console et nous captive par cette suite de petites séquences d’un film ouvert à toutes les rêveries.

Jérôme Prieur. Proust fantôme. Le Promeneur. Gallimard, 158p.

Pschitt citron

C’est une histoire qui finit comme elle a commencé, disons: sur la pointe des pieds. «Je m’étais attendue à une apocalypse», remarque la narratrice qui se demande ce qui va se passer. Puis de conclure: «En fait, il ne se passa rien: le téléphone n’a plus sonné. Ca n’a pas trop été brutal comme transition.»

Or, le début de son récit annonçait plus ou moins la couleur: «Nous étions assis sur un banc des Halles, sous une espèce de pergola en bois. Il faisait bon. Il m’a dit je ne t’aime pas»...

Elle au contraire est, sinon folle, du moins passablement mordue de ce drôle de type qui se surnomme lui-même l’Agrume, avec un citron pour effigie dont il a créée l’icône dans son ordinateur. Bruno de son prénom, étudiant la physique et le japonais et jouant sur plusieurs tableaux simultanés en matière de relations féminines, apparaît ici comme le type du vieux gamin à la fois original et égoïste qui trouve de la beauté dans les choses les plus inattendues, par exemple de la crème de lait à la surface d’une tasse, un bouchon de lavabo durci et craquelé ou des empreintes de tanks au milieu d’un désert. Tout à fait étranger aux convenances, il est d’un culot monstre en société et d’un manque total d’égards envers ses amies.

Bref, on comprend que la jeune fille en pince pour l’Agrume, qui a son charme, mais on ne s’étonne guère de la conclusion douce-acide de cette fine novelette.

Valérie Mréjen. L’Agrume. Editions Allia, 80pp.

Intermède oriental

«L’Egypte est peut-être le seul pays qui ressemble vraiment à ses cartes postales», écrivait Alexandre Vialatte dans un article de L’Epoque daté du 16 août 1938, un an après qu’il eut été nommé professeur au lycée franco-égyptien d’Héliopolis. Cependant, les observations qu’il consigne alors font valdinguer tous les clichés, marqués au sceau de la fantaisie poétique qui caractérisera plus tard ses merveilleuses chroniques, ainsi que l’illustre par exemple ce croquis: «Le buffle aux yeux lamartiniens, coiffé de cornes mélancoliques qui retombent comme les anglaises des jeunes filles Louis-Philippe, passe parfois, inconsolable et désolé; le buffle est un veuf de naissance»...

Dix ans après la parution de son premier roman, Battling le ténébreux, et sans se douter qu’il sera mobilisé à l’automne 1939 (mais sa chère Allemagne l’inquiète depuis longtemps déjà) , le jeune écrivain vit son rêve oriental «au coin de l’infini et de la rue la plus fréquentée», ne se lassant pas d’interroger le désert tout en savourant la bonne vie grouillante du peuple égyptien. «La distinction, la bonté naturelle des petites gens en Egypte méritent une page de louanges», relève-t-il avec tendresse, tout en célébrant aussi la vitalité d’un pays moderne dont les étudiants le réjouissent autant que le fatalisme serein qui lui fera conclure malicieusement tant de chroniques ultérieures sur le fameux «et c’est ainsi qu’Allah est grand».

Alexandre Vialatte. Au coin du désert. Egypte 1938. Le Dilettante, 93p.

Enigmes d’amour

Danièle Sallenave, qui poursuit une oeuvre exigeante et substantielle à l’écart des estrades, est familière des zones où s’interpénètrent la narration romanesque et le récit autobiographique, comme l’illustre aussi bien son dernier livre.

De quoi est-il question dans ce double récit de deux vies que la narratrice entremêle et qui semblent ne rien avoir en commun ? D’amour en effet, mais d’amour comme redécouvert après la remémoration tâtonnante et la mise en mots, qui aboutissent à la fois à un surcroît de lucidité et d’acceptation, mais trop tard le plus souvent.

En l’occurrence, les deux vies rapprochées ont valeur de symboles, et leurs fins s’apparentent puisque l’une est un suicide brutal et l’autre une mort volontaire différée. D’un côté, une belle femme faite pour vivre et séduire, que son corps a prise en traître pour faire d’elle, le salaud, une «vieille guenon ridée», et qui n’a pas survécu à la mort de celui qu’elle aimait - se jetant alors sous un train.

De l’autre, un homme intelligent et raffiné, que la narratrice a aimé et qui a dégringolé après leur éloignement. Et dans les deux cas, derrière les faits qui n’expliquent rien: deux énigmes que, par l’introspection et la rêverie romanesque, Danièle Sallenave interroge avec beaucoup de délicatesse sensible. Il en résulte un livre qui fait écho à d’autres ouvrages de l’auteur (notamment à L’Amour fantôme), aux enjeux dépassant tout égocentrisme.

Danièle Sallemave. D’Amour. Gallimard, 219p.

Une errance rêveuse

L’exergue de ce petit livre, emprunté à François Bon, en annonce bien la couleur, relevant qu’«à un âge de soi-même le besoin est là de partir et d’aller droit devant, de faire pour après ces réserves où comptent les ciels et le goût qu’a l’air». Or c’est sans réfléchir que le narrateur plaque à dix-sept ans ses parents, laisse tomber sa première place sur un chantier en banlieue, saute dans le train et se retrouve à Toulouse dont la lumière rose lui convient déjà mieux.

Cela se passe à la fin des années 60, à une époque où le parti communiste fait encore figure de grande famille, comme l’illustre le magazine fadasse intitulé Nous les garçons et les filles, pendant «politisé» du fameux Salut les copains. Quant au militantisme du protagoniste, il va s’éroder peu à peu, pour céder au désenchantement, en automne 1968, à l’entrée des chars soviétiques à Prague.

Entretemps, c’est de tout autre chose que de politique qu’il est question en ces pages marquées par une sorte de constant décalage entre celui qui parle et le monde qui l’environne. «J’ai toujours aimé l’inconu, j’ai toujours aimé partir, voir, être ailleurs que là où j’aurais dû être», remarque cette espèce de vagabond solitaire jamais assouvi (l’amour fou auquel il goûte ne dure que le temps d’une passade), dont l’errance évoque les dérives de Simenon ou la tristesse souriante d’un Henri Calet.

Bernard Ruhaud. On ne part pas pour si peu. Stock, 88p.

Servante et reine

La romancière québecoise est-elle en panne d’inspiration, pour consacrer un livre entier à sa femme de ménage espagnole ? Bien au contraire, même si l’appellation de «roman», commerce oblige, ne correspond pas tout à fait à l’économie de ce récit, certes «romanesque», mais en somme dicté par la vie de Madame Perfecta.

Cela étant, rien d’une «histoire de vie» au premier degré dans cette magnifique remémoration, très vivante, émouvante et non moins intéressante du point de vue historique, qu’Antonine Maillet a conçu, après la mort de Madame Perfecta, en forme d’hommage chaleureux à cette femme qu’elle a aussitôt «reconnue» dès leur première rencontre, qui est devenue ensuite la bonne fée de son foyer et plus encore: une amie, dont elle a découvert peu à peu la richesse personnelle et les blessures, notamment liées à des drames survenus pendant la guerre civile.

Personnalité rayonnante, reine au milieu des siens et nullement humiliée par la tâche qu’elle accomplit chez les autres avec autant de conscience que de compétence, Madame Perfecta n’est pas «de l’étoffe dont on fait des écritures, mais de l’oralité», et pourtant c’est grâce aussi à son amie «mamozelle Tonine» qu’elle acquiert ici, après sa fin poignante sous les coups répétés du cancer, son aura et sa «gloire» auprès du lecteur...

Antonine Maillet. Madame Perfecta. Leméac/Actes Sud, 153p.

-

Briscards du blues

John Mayall a toujours pas mal d'allure en septuagénaire chenu (on peut rappeler qu'il est né en 1933 dans les parages industriels de Manchester) et, quarante ans après le premier enregistrement qu'affiche sa discographie officielle (John Mayall plays John Mayall), le compagnon de route de Clapton assure encore superbement avec ses Bluesbreakers dernière couvée, sous un titre nous renvoyant aux grands espaces des chevauchées mécaniques dans le genre des anges à gros cubes ou des routiers de l'Ouest burinés par les pluies acides …

Le départ (Road Dogs) se fait en déménageuse à gros pneus et suspension rythmique binaire, guitares flambantes et litanie d'introduction du vieux loup de terre, « destination partout ». Tout de suite après, avec relents autobiographiques de sale gosse chialant le blues à l'instar de papa, Short Wave Radio enchaîne avec du Mayall de pure filiation, saluant Muddy Waters au passage de sa démarche chaloupée ; et la virée va faire alterner, ensuite, les climats sucré-salé, les tonalités rock-blues-folk (So Glad ou Forty Days, entre autres) et les vraies ballades lyriques (To Heal The Pain, avec sa touche country) ou plus dramatiques, comme le somptueux Beyond Control, avec une palette de sons que les jeunes loups à dents de lait devraient envier au magistral vioque …

John Mayall et les Bluesbreakers Road Dogs Eagle

-

Salamalec aux 1212

La Désirade, 1er juillet 2005

Il y a moins d’un mois que j’ai ouvert ce blog, dont le relevé de ce matin m’indique 1212 visiteurs, sur lesquels 819 ne se sont pointés qu’une fois. J’en conclus que plus de 300 y sont revenus, et cela me touche et m’intrigue. Qui sont-ils donc ? Qui est ce Bruno, qui est cette Soledad, qui est ce Loïc, qui est ce Greco qui m’ont gratifié d’un message ? Qui est attiré par ce mot de Littérature définissant cette communauté ? Et à quoi tout cela rime-t-il diable ?

Il y a trois mois encore, je n’avais que vaguement entendu parler de cette nouvelle pratique du blog, que j’assimilais à la débauche de tchatche qui sévit sur le web. Je l’apprends d’ailleurs aujourd’hui : il y aurait actuellement 15 millions de blogs au monde, et comme il s’en ouvre un toutes les x secondes ça fait x fois plus, non mais c’est l’océan clapoté sur écran ces blogs de malheur !

Pour ma part, une première expérience m’avait d’ailleurs plus ou moins échaudé après quelque temps, à l’enseigne du Forum Littérature sur Hotmail. Les échanges y étaient pourtant sympathiques, et parfois intéressants, mais à la longue on se lasse de parler à des pseudonymes, étant soi-même un personnage imaginaire – alors je m’appelais Livia et j’étais concierge à Bruxelle après une vie compliquée… et puis ces discussions virtuelles impliquent souvent des malcontents, pour ne pas dire des frustrés, qui se mettent bientôt à attaquer celui-ci ou à persifler celle-là, et voilà que ça dégénère comme une fois sur trois à l’enseigne de la République des livres de Pierre Assouline à qui, soit dit en passant, béni et maudit soit-il, je dois l’idée de ce blog.

C’est en effet un début de conversation sur le blog littéraire de Pierre Assouline qui m’a révélé, d’un jour à l’autre, l’univers de la blogosphère, ensuite documenté par un article du Nouvel Observateur, lequel m’a fait découvrir qu’il était possible, sur le site HautEtFort, de créer son blog interactif gratos et subito.

Mais qu’est-ce au juste qu’un blog ? A vrai dire je l’ignore quoique sachant que toute une Ethique du Blog se constitue à la vitesse de la lumière jusque chez les Bushmen de Tanzanie forestière. Pour ma part j’y vois, pour l’instant, une occasion de classer mes divers papiers et autres textes inscrits sur tablettes de cire ou de silicium et de construire une espèce d’Abbaye de Thélème virtuelle où rencontrer chacune et chacun au coin du soir. Je suis parfaitement conscient du fait que ce recoin de bibliothèque peut se volatiliser d’un instant à l’autre, et je trouve cela très bien. Jusque-là, je n’ai pas trouvé vraiment urgentissime d’ouvrir un nouveau salon où l'on glose, donc je fais plutôt dans le genre librairie de province et voilà, finalement cette manie du blog est épatante, ou quoi ?

Yes tout est bien si l’on garde son style. On se fiche de l’instrument n’est-ce pas ? sauf que celui-ci est d’une appréciable commodité, même ne disposant que d’un mince fil tombant d’un chalet de montagne (La Désirade se situe à 1212m, ça ne s’invente pas) dans l’abîme où croupit le smog pollué.

A l’instant je dépose une galette du bluesman Tab Benoit sur mon vieux Digital Sound et vous adresse un clin d’œil. Cela s’intitule Night Train et les voyageurs sont les bienvenus…

-

Imagier des auras

Le grand art de Horst Tappe

On entre dans le repaire montreusien de Horst Tappe par un véritable défilé de la gloire artistique et littéraire, dont la tête d’un Picasso torse nu à dégaine d’empereur inca domine la perspective. Impressionnante première vision que cette galerie de portraits de créateurs illustres tapissant les murs de l’étroit corridor, sans rien pour autant de figé ou de léché genre studio mondain.

De Vladimir Nabokov, l’hôte célébrissime du Montreux-Palace, à Noël Coward en son castel des Avants, en passant par Stravinski, Kokoschka, Garcia Marquez et tant d’autres nobélisés ou nobélisables, ils sont là comme autant de présences tutélaires, chacun saisi avec son rayonnement personnel. Somerset Maugham, en contre-plongée, a l’air d’un vieux bonze asiate momifié à peau de lézard. La silhouette noire du génial Ezra Pound, proscrit et sombré au tréfonds de la déprime silencieuse, s’éloigne dans une venelle vénitienne accompagné d’un chat errant. Ou c’est Patricia Highsmith, en sa naturelle élégance d’éternelle vieille jeune fille bohème, qui siège les mains jointes, belle et perdue.

Ce qui frappe le plus, dans les portraits signés Horst Tappe, c’est la conjonction de la perfection formelle et de la vie frémissante, saisie au vol. Evitant à la fois l’anecdote et la pose désincarnée, le photographe est à la fois peintre dans ses compositions et sculpteur d’ombres et de lumières, sans que la recherche esthétique ne gèle jamais l’expression. Chaque portrait suppose une véritable rencontre, et c’est d’ailleurs cela même que Tappe a toujours recherché en priorité: la relation humaine.

Question technique, la boîte hautement perfectionnée, du point de vue optique, et discrète dans son maniement, du Haselblad, la « Rolls du reflex », est depuis longtemps son instrument définitif. Comme on s’en doute, en outre, un long apprentissage est à la base de son art.

Passionné de photo dès son enfance (à 12 ans il avait déjà son labo), Horst Tappe acquit les bases de son métier chez un maître artisan de sa ville natale de Westphalie, avant de suivre à Francfort les cours de Martha Hoeffner, représentante notable de l’esthétique du Bauhaus. C’est alors qu’il allait étoffer son bagage artistique en étudiant la composition et en faisant même de la peinture à l’imitation des maîtres anciens.

Au début des années soixante, une bourse lui permit ensuite de se perfectionner, en matière de reportage, à l’Ecole de photographie de Vevey, notamment auprès du Haut-Valaisan Oswald Ruppen. Evoquant cette arrivée en Suisse romande, Horst Tappe rayonne bonnement : « Après l’Allemagne d’Adenauer, si lourdement matérialiste, je me suis senti revivre au bord du Léman ! »

A l’occasion d’un séjour sur la Côte d’azur, une première rencontre lui permet de faire le portrait d’un écrivain de renom, en la personne de Jean Giono. On relèvera dans la foulée que le jeune homme est un passionné de lecture depuis son adolescence et qu’il rêve d’approcher les créateurs marquants de ce temps. Or ils sont encore nombreux à cette époque, et notamment sur la Riviera vaudoise, où vit le grand peintre Oskar Kokoscha, établi à Villeneuve et qui partagera volontiers son « lait », le scotch dont il use et abuse à l’insu de sa femme… Puis c’est à Rapallo et à Venise que le photographe va débusquer Ezra Pound, qui le chargera de transporter… ses urines jusqu’à Vevey où le fameux docteur Niehans est censé participer à sa réhabilitation physique.

D’une génie à l’autre, Horst Tappe découvre bientôt que Vladimir Nabokov est son voisin, qui l’invite à la chasse aux papillons sur les flancs du Cervin. C’est sous les trombes d’un orage, là-haut, qu’il prend une photo désormais célèbre du père de Lolita.

Autre document quasi légendaire : le portrait de Noël Coward siégeant sur une chaise curule sur fond d’ailes de plâtre largement déployées qui font du comédien anglais une sorte de hiérarque des légions célestes (ou lucifériennes), et dont l’intéressé fut si content qu’il invita le photographe à Londres, où sa secrétaire lui remit seize lettres de recommandation. En découlèrent autant de rencontres, parfois immortalisées, avec Ian Fleming, Alec Guiness ou John Huston.

Le prestige de son vis-a-vis n’est pas, cependant, ce que recherche essentiellement Horst Tappe. S’il est certes heureux d’avoir tiré le portrait (et quel !) de Pablo Picasso, il semble plus encore touché d’évoquer les circonstances familières, presque complices, de leur rencontre à Antibes. De la même façon, il ironisera sur le « grand cirque » de Salvador Dali, relèvera la grande gentillesse de Nabokov ou la prétention glacée de certains autres…

Diffusé dans le monde entier par l’agence Camera Press et de nombreux sous-traitants, le travail de Horst Tappe reste plutôt méconnu dans l’aire française, alors qu’il a exposé ses oeuvres en Allemagne, en Russie et en Suisse, notamment. Dernier signe de reconnaissance réjouissant : la présentation de son exposition morgienne par Charles-Henri Favrod, fondateur du Musée pour la photographie de l’Elysée.

Horst Tappe, Kokoschka. Editions Merian.

-

Le mariole de la tribu

Dans L’original, Yves Laplace campe un type de sexeur cynique qui « ba

ise » le monde

ise » le monde

Le nouveau désordre mondial exalte, de toute évidence, une espèce inédite de relativisme “absolu”, si l’on ose dire, qui pousse d’aucuns à conclure que plus rien n’a d’importance et que seule la jouissance immédiate se justifie encore. Cette forme de carpe diem n’est guère originale, et pourtant, sur fond de bien-être généralisé et d’entropie existentielle, dans un monde où les “personnages”, et les vices autant que les vertus, se trouvent de plus en plus nivelés en dépit de leur sur-représentation sous forme d’”icônes”, la figure du Don Juan à la sauce actuelle, “sexeur” se targuant de “braver les tabous”, peut encore apparaître comme un symbole de liberté. Du moins cette idée oriente-t-elle le propos de L’Original, dernier ouvrage d’Yves Laplace à caractère explicitement autobiographique, qui fait alterner les dits de Bernard, rapportés par son “énervant” cadet, et le récit de celui-ci portant sur ses débuts en écriture.

Bernard Seigneur, présenté ici comme l’”original”, incarne à vrai dire une espèce assez souvent représentée dans les marges de la famille moyenne ou carrément populaire de notre pays. On sait, depuis Cendrars., l’importance des oncles dans les familles. A la vie régulière (et plate) des pères s’oppose le rêve aventureux des oncles. Il n’y a pas de père chercheur d’or, tandis que l’oncle peut trafiquer de l’ivoire, et le cousin bénéficie du même préjugé favorable. Dans le cas de L’original, le protagoniste tient à la fois du “bon type” et du “mauvais sujet”, mélange de jeune rebelle autostoppeur objecteur de conscience et de débrouillard tous azimuts consacrant ses paies d’infirmier au tourisme sexuel multinational avant la lettre. Son cousin Bernard révéla le football au futur arbitre Yves Laplace: on comprend donc la reconnaissance de celui-ci, sans le suivre pour autant dans la fascination qui le fait célébrer son aîné comme le parangon de l’homme libre.

Bernard, dit la Bernouille, se voudrait le représentant le plus à la coule de la tribu des Tanneurs. Marié quatre fois en moins d’un quart d’heure, il se targue d’avoir possédé plus de mille femmes sous toutes les latitudes. Passons sur ses goûts particuliers à la Houellebecq (il ne lui est de plus grande jouissance que d’éjaculer sur le visage de sa muse...), pour nous arrêter sur sa vision “métaphysique” du sexe. Bernard Seigneur considère ainsi que l’amour tient essentiellement à se “vidanger dans le vide”. Logiquement alors, la procréation lui semble une saloperie avérée. Comme un Cioran, il voit en la paternité un “crime”. N’est-ce pas d’un chic total ?

Lui qui n’a “aucune foi en la vie”, reconnaît cependant que certaines dames avortent plus volontiers que d’autres: “Les meufs ne sont pas toujours d’égoïstes femelles. Elles se plient si tu poses l’exigence et si tu abrèges l’explication”. On a les élégances qu’on peut...

Nihiliste soi-disant éclairé pour qui “la femme est un repas”, il dit, “ne pas connaître “d’être plus libre parmi les humains que l’aliéné dans sa chambre capitonnée”. Faut-il lui souhaiter, et à l’auteur, une bonne petite séance d’électrochocs ? Lui qui considère la femme occidentale comme “analphabète de son corps” et se demande s’il est un “plus grand désastre que d’être promu cadre chez Swissair”, dit aussi, en passant, qu’il a “toujours rêvé de la Femme sans la trouver” et qu’il n’a “aucune foi en la vie”.

Pourtant il semble se croire plus vivant que les autres, comme le lecteur, abusé par la vivacité du texte, pourrait le conclure à première approche. Mais au regard plus attentif, ce Bernard “sonne” froid, pur mec brandissant son sceptre phallique. Et finalement, méritait-il tant d’attention de le part de son cousin ? Le feuilleton est déclaré “à suivre”. Est-il sûr que ce soit une bonne idée ?

Yves Laplace. L’original. Stock, 227p.

-

Le réalisme critique de Jacques-Etienne Bovard

Dans Le pays de Carole, son septième ouvrage, le romancier détaille une double crise, conjugale et sociale, avec maestria.

Les écrivains romands ont-ils quelque chose à dire du monde qui les entoure ? Quels romans de nos auteurs, parus ces cinquante dernières années, s´intègrent-ils dans le tableau à facettes de ce qu´on pourrait dire un « miroir suisse romand »? Et pour ce qui touche au présent, ici et maintenant, est-il un ouvrage qui puisse être conseillé à un Huron de passage auquel on dirait: « Voilà, ce livre parle des gens de ce pays, il les montre tels qu´ils sont, il dit leurs aspirations et leurs doutes, leurs particularités, prenez et lisez ... »

Nous nous posons ces questions depuis des années, et notamment en observant, par effet de contraste, ce qui se passe dans les littératures étrangères, par exemple en Irlande qu´il nous semble connaître, sans y avoir jamais mis les pieds, grâce à des auteurs tels John MacGahern, Joseph O´Connor, Edna O’Brian et quelques autres.

Or, il est rare, dans le sillage lointain du Ramuz de Vie de Samuel Belet ou plus proche de quelques romancières significatives à cet égard (une Alice Rivaz, une Yvette Z´Graggen, une Anne Cuneo ou une Mireille Kuttel), qu´un livre paru récemment dans notre pays nous fasse l´impression d´exprimer l´atmosphère d´une terre, et la mentalité de ses gens, ou plus exactement le changement de mentalité et de mœurs en cours, avec autant de justesse — mélange de connaissance intime et de distance critique — que celle qui caractérise Le pays de Carole, cinquième roman de Jacques-Etienne Bovard, dont le regard et la plume se font soudain plus aigus et plus graves.

Ce livre rend compte, en effet, d´une mutation profonde, qui affecte notre communauté et l´atomise de multiples façons. C´est le roman d´une crise du couple, sur fond de rupture culturelle profonde. C´est cependant bien plus qu´un document psycho-existentiel sur la dérive de deux trentenaires, ou qu´une analyse sociologique des déboires de la petite paysannerie à l´ère de la globalisation: c´est un roman d´amour lancinant et le tableau en pleine pâte d´un pays, une galerie de portraits vivants, une suite d´observations incisives sur une société où tout a l´air de se déglinguer et, entre les lignes, une méditation sur le sens de la vie que nous menons dans nos cages d´écureuils hyperactifs — plus précisément encore sur le travail créateur.

Au moment où Paul, bientôt 34 ans, commence à tenir ce journal sur son « portable » (telle étant la modulation formelle du livre) pour « faire le point », le couple qu´il forme avec Carole depuis huit ans se trouve « enlisé » alors qu´un « gros truc silencieux » les sépare. Tandis que la jeune femme, indépendante et ambitieuse, se démène à l´hôpital, où elle va bientôt passer son FMH, Paul vit tant bien que mal sa condition d´homme au foyer, incarnant « le nouveau mec postrévolution féministe » sous le regard plus ou moins narquois de ses voisins.

Car, il faut le préciser, Paul le Lémanique s´est laissé entraîner dans « le pays de Carole », ce Haut-Jorat « lumineux et secret » où l´on dit volontiers que le « beau menace », peuplé de paysans taiseux et « rumineux » dont la condition est en train d´en prendre un rude coup. Malgré sa foncière bonne volonté et la franche tendresse qu´il voue à ces hautes terres (superbement évoquées par l´auteur, soit dit en passant) et à leurs habitants, ceux-ci ont quelque peine à prendre Paul au sérieux, toujours à se « royaumer » et à faire des tas de photos, tant il est vrai que notre homme a des penchants artistes. Du moins ce « grand gentil » sait-il aussi se rendre utile, et puis on appréciera tantôt qu´il ait réalisé de si beaux portraits photographiques du vieil Albert, juste avant le décès d´icelui, puis des vaches de John, quitte à lui reconnaître, en prime, un réel talent.

L´impression que tout se disloque est accentuée, encore, par le malaise généralisé régnant dans les familles, où les parents ont frayé la voie du divorce, si l´on peut dire. Avec autant d´acuité que de sensibilité, et complètement dégagé d´une raillerie plus extérieure caractérisant naguère ses Nains de jardin, Jacques-Etienne Bovard évoque l´éclatement de la cellule familiale tout en soulignant le besoin d´affection ou de reconnaissance des uns et des autres. A cet égard, les retrouvailles, à la fois pudiques et « éloquentes », de Paul et de son navigateur de père en virée sur le lac avec leur bateau retapé, sont un des moments forts du livre.

Cela étant, le noyau de celui-ci reste la relation de Paul et Carole, momentanément brisée par une infidélité de celle-ci, qui va suivre son « patron » aux Etats-Unis en faisant valoir un beau projet « scientifique ». La situation pourrait relever du cliché de téléfilm, mais les personnages de Bovard n´ont rien de pantins sans entrailles, et c´est avec beaucoup d´empathie qu´il traite cette relation déliquescente. Instinctif et terrien, Paul choisit pourtant de rester dans le pays de Carole, après le départ de celle-ci, où il compensera son chagrin par un travail artistique acharné et de plus en plus porteur de sens et de beauté. Quant au dénouement, nous laisserons au lecteur la surprise de le découvrir ...

Il faut en revanche souligner, avec insistance, la progression remarquable de l´écrivain dans sa maîtrise de la narration et du dialogue, la subtilité qui préside à son observation des rapports entre hommes et femmes ou entre générations, la foison de détails portant sur la vie quotidienne, l´économie, la politique, le sexe ou les sentiments, enfin la bienveillance profonde qu´il manifeste à l´égard de tous ses personnages et le souffle de pureté qui rapproche finalement les deux protagonistes, également épris de liberté et désireux d´échapper aux accommodements médiocres. Jacques-Etienne Bovard a certes passé le cap de la quarantaine, mais il conserve une fraîcheur singulière, mélange de candeur et de bonne foi, qui rejaillit sur ses personnages et le climat intérieur de ce beau roman de maturation.

Jacques-Etienne Bovard. Le pays de Carole. Bernard Campiche, 276 pp. Du même auteur, Demi-sang suisse vient d´être réédité dans la collection CamPoche.

-

Marchands de bonheur

Il y a plus de vingt ans qu’ils ont cessé d’enchanter leur public - leur dernier concert date de janvier 1982 -, et pourtant le souvenir des Frères Jacques pétille toujours dans les mémoires, relancé en 1996 par un formidable hommage collectif où Ricet-Barrier, le groupe T.S.F. et diverses autres formations (ChansonPlus Biflu orée, Orphéon Celesta, le Quatuor, etc.) reprirent, devant les quatre vieux compères pétulants à souhait, quelques-unes de leurs chansons, toujours aussi riches de virtualités humoristico-poétiques. C’est d’ailleurs sur ce concert au Casino de Paris, après l’autre manifestation de reconnaissance des Molière fêtant leur cinquantenaire, que s’achève la série « historique » que Pierre Tchernia présente ici sur le deuxième disque de cet indispensable hommage aux Frères Jacques.

orée, Orphéon Celesta, le Quatuor, etc.) reprirent, devant les quatre vieux compères pétulants à souhait, quelques-unes de leurs chansons, toujours aussi riches de virtualités humoristico-poétiques. C’est d’ailleurs sur ce concert au Casino de Paris, après l’autre manifestation de reconnaissance des Molière fêtant leur cinquantenaire, que s’achève la série « historique » que Pierre Tchernia présente ici sur le deuxième disque de cet indispensable hommage aux Frères Jacques.

Retour donc sur 36 ans de chansons, dès le lendemain de la guerre (1946), durant lesquels les compagnons (deux frères seulement, André et Georges Bellec, François Soubeyran et Paul Tourenne), entourés de fidèles amis de la première heure (Yves Robert notamment), allaient perpétuer une formule assez vite constituée par de jeunes gens libérés des armées et se retrouvant à Paris à l’enseigne de Travail et Culture, visant d’abord les comités d’entreprise. Evoquant cette genèse, Paul Tourenne raconte que les quatre lascars ont commencé à fredonner les chansons de feux de camp, d’auberge, de route ou de folklore qu’ils connaissaient, y ajoutant des negro spirituals alors en vogue. D’abord avec des foulards rouges et des chaussures de raphia, ensuite en collants, d’apparitions à la radio en concerts, le quatuor allait bientôt trouver son nom à l’imitation des quatuors américains (Brothers X et Sisters Y…) et se trouver mêlé à un spectacle musical à grand succès, en août 1945, intitulé Les gueux au paradis, avec une première chanson bien d’époque : « Nous sommes quatre compagnons/Nous avons fait le tour du monde », etc. Le premier document filmé où apparaissent Les Frères Jacques ne date cependant que de 1957, qui les montre en footballeurs jouant un tableau animé (et chantant) du Douanier Rousseau !

Quant au « graphisme » typique du quatuor, exercé devant un miroir, il va cristalliser autour d’une première chanson marquant aussi le début de l’inspiration comique du groupe, intitulée L’entrecôte. Le costume, stylisé par Jean-Denis Malclès, va compléter l’image aujourd’hui mythique des Frères Jacques, avec collant (rembourré au bon endroit) et gilet, chapeaux à transformations et (rares) accessoires. Suivra l’arrivée, décisive elle aussi, du pianiste-compositeur Pierre Philippe, qui va les driller férocement, leur imposant des répétitions de solfège à n’en plus finir. Un extrait filmé de La gavotte des bâtons blancs, datant de 1958, montre que le quatuor est alors « sur orbite », prêt à entamer sa vie au cabaret, au music-hall, à la télévision et autour du monde.

A l’enseigne de La Rose Rouge, les Frères Jacques vont devenir ensuite des figures marquantes de Saint-Germain-des-Prés, aux côtés de Boris Vian ou de Juliette Gréco, bientôt conduits vers Jacques Prévert (Barbara) par Jacques Canetti, avant d’autres complicités nouées : avec Ricet-Barrier, Gainsbourg (Le poinçonneur des lilas), Francis Blanche ou jean Cosmos. Avec beaucoup d’humour, Paul Tourenne raconte à Tchernia comment, pour composer leur programme lui et ses compères attribuaient des rubans de couleur à chaque chanson en fonction de sa tonalité, répartissant ensuite les rubans par terre en quête de la bonne harmonie. Autre astuce : la « troisième pédale » accrochée sous le piano, permettant au pianiste d’ordonner environ 110 changements de lumière. Et cette révélation piquante : que la chanson Méli-mélo, composée par le chanoine suisse Bovet, fut choisie comme entrée en matière systématique du fait de son incompréhensibilité totale (quatre textes différents qui s’entremêlent pour déboucher sur une seule phrase répétée) permettant aux spectateurs tardifs de s’installer sans gêner le public…

Belle histoire de copains que celle des Frères Jacques, qu’on voit ici jusque dans leurs retraites respectives. Mais les voici chanter sur scène : formidables de musicalité et de finesse, d’élégance gestuelle et de comique, à voir et revoir ici en public (28 enregistrements) ou en studio (15 de plus) constituant un florilège d’humour (La queue du chat, Les fesses, Les tics, La confiture), d’observation mordante (Le fric, Chanson sans calcium) ou de poésie (La lune est morte, Les boîtes à musique), à la fois populaire et raffiné à souhait. Du bonheur qui ne se flétrit pas.

Les Frères Jacques. Avec Pierre Philippe ou Hubert Degex au piano. Réalisation Pierre Tchernia. 2 DVD. RYM VIDEO.

« Athlètes complets de la chanson »

1945 : Création du groupe.

1950-1958 : Rencontre décisive avec la compagnie Grenier et Hussenot. Pierre Philippe devient leur pianiste. Jean-Claude Malclès invente leur costume. Figures célèbres de Saint-Germain-des-Prés.

1982 : Dernier concert. Raymond Barrat leur consacre une émission référentielle à la TSR : « Salut les frères Jacques ».

1996 : Molière et hommage au casino de Paris.

Les Frères Jacques, en 36 ans et 7500 représentations, ont usé 1300 paires de gants, 450 collants et 140 paires de chaussures… -

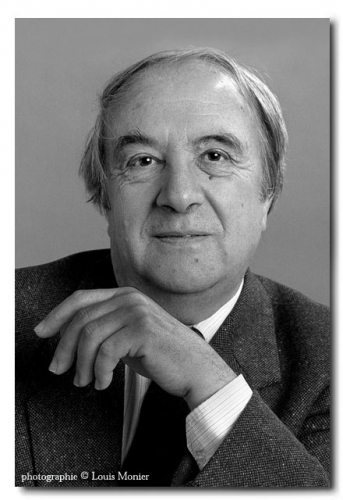

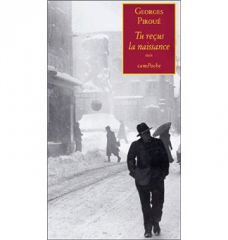

Piroué le lecteur heureux

Hommage à un honnête homme

C’est une sorte de forêt enchantée que nous font parcourir les Mémoires d’un lecteur heureux de Georges Piroué, dans laquelle s’appellent et se répondent les innombrables voix d’une conversation à la fois intime et universelle. Peu de livres illustrent, avec autant de minutieuse attention, de marque personnelle et de qualité d’accueil, la merveille que c’est de lire et le malheur que ce serait d’en être privé. On verra dans ces pages quel grand lecteur a été Georges Piroué au fil de sa vie, mais ce n’est pas d’exploits que nous aimerions parler à propos de cet homme discret peu porté à la forfanterie, ainsi qu’il l’explique d’ailleurs tranquillement: “Je confesse volontiers mon respect pour l’exercice réussi de la précision. Penchant que je tiens des enseignements de l’école, de mes origines jurassiennes, de la méticulosité horlogère au sein de laquelle j’ai vécu et peut-être aussi du prosaïsme de ma mère qui m’a inculqué le principe de ne jamais dépasser ni ma pensée, ni ma perception des choses. Toute exaltation de quelque nature qu’elle soit a toujours été pour moi signe de mauvais goût ou de ridicule, menace de danger”.

Cela étant, la passion de lire est d’autant plus vive chez Piroué qu’elle se concentre dans l’attention scrupuleuse et l’écoute réitérée à travers les années. C’est d’abord comme à tâtons que le lecteur-écrivain (soulignons l’importance immédiate du second terme) nous entraîne dans la selva oscura de sa mémoire confondue à une manière de soupe originelle d’où émergent, de loin en loin, tel visage ou telle silhouette, l’esquisse de tel geste annonçant toute une scène ou l’écho de telle voix préfigurant le développement de trois fois trente-trois chants.

Les premiers paysages et les premières figures entrevus par le rêveur-lecteur (le premier terme ne sera pas moins important que le second) dans sa remémoration d’une réalité fondamentale dégagée des ténèbres par ses premières absorptions, évoquent une lande désolée où des bergers se retrouvent autour d’un feu (et bientôt l’un d’entre eux va peut-être parler, et peut-être un Tourgueniev sera-t-il là aussi pour écouter dans le clair-obscur), et se regroupent alors diverses réminiscences, comme aimantées par l’image initiale.

Une lecture orale, par sa mère, lors d’une de ses maladies d’enfant, a-t-elle ancré au coeur de l’écrivain le souvenir de La Prairie de Biega, des Récits d’un chasseur, auquel est liée la vision nocturne (et quasi préhistorique) d’une tête de cheval, ou bien sa première lecture de la nouvelle, vers l’âge de seize ans, a-t-elle marqué la scène du sceau de sa vision d’adolescent ? Ce qui est sûr, et qui fonde le développement de toute la méditation qui suit, rassemblant d’autres souvenirs de lecture (Stevenson et son âne dans les Cévennes, les bergers de Tchekhov dans La Fortune, puis le chasseur Maupassant, la guerre, la chasse au loup), c’est que la lecture et la mémoire ont travaillé de concert à révéler la véracité (un mot que Piroué semble bien préférer au terme de vérité) de ces motifs à valeur d’archétypes en les éclairant les uns par rapport aux autres pour mieux les faire signifier.

Ce qui émerveille et qui surprend à chaque pas dans ce parcours, c’est la remarquable liberté que Georges Piroué manifeste dans ses rapprochements, dont la pertinence découle de sa propre autobiographie de lecteur. Le voici par exemple, et avec quelle justesse affectueuse, parler de Thoreau, dont on sent que l’hyperréalisme mystique, et la langue parfaitement transparente, conviennent à sa propre nature contemplative et à son esthétique littéraire peu portée au gongorisme. Or la compréhension en profondeur de Thoreau amène Piroué à une mise en rapport lumineuse (“A travers lui Rousseau et Proust se donnent la main”) qui détermine aussitôt une double mise au point: “Avec cette différence que Rousseau n’est parvenu à son état d’ataraxie qu’après s’être obstiné à échapper à la société de son temps par l’utopie politique. Il voulait d’un réel réformé. Avec aussi, concernant Proust, la différence que celui-ci, en aiguisant ses sens, lorgnait du côté de leur utilisation à des fins artistiques. Il voulait d’un réel esthétique. Et tous deux, de manière différente, conservaient, en bons Français, des attaches avec la société, tandis que Thoreau les avait dénouées.”

Quant à notre lecteur, c’est bien plutôt “en bon Suisse” qu’il progresse avec l’absence de préjugés ou de snobisme des ressortissants des petites nations, l’ouverture à toutes les cultures que favorise naturellement notre éducation, la modestie des terriens et la défiance envers toute rhétorique creuse. Mais son vice impuni n’est pas moins d’un lettré européen, qui le fait tutoyer Leopardi ("Giacomo, amico mio") dans une admirable lettre de reconnaissance, au double sens du terme; éclairer Tolstoï d’une lumière révélatrice, cheminer aussi à l’aise avec Henry James qu’avec Jacques Réda, Peter Handke ou Conrad, en rendant à chacun son dû et sa place.

Nul élan à caractère métaphysique chez ce lecteur-poète qui se confesse “douteur fervent” et dit s’être fait “une religion de l’irréalité narrative”, et pourtant les pages qu’il consacre à Dostoïevski ou à Dante sont d’une pénétration spirituelle rare, de même que tout son livre est traversé par une sorte de douceur évangélique jamais sucrée, qui le porte naturellement vers les humbles et les enfants malheureux chers à son cher Dickens.

L’homme sous le ciel, l’homme à la guerre, l’homme en amour, l’homme et la mer, ou les mères du sud selon Morante, et les Anna, les Emma, les Félicité, Julien Sorel et Lucien Rubempré, notre adolescence Roméo, notre jeunesse Hamlet, notre ultime veillée Lear, tous nos âges, nos travaux, nos grandes espérances, nos lendemains qui déchantent, words words words et salive de Joyce en marée océane, tout cela l’écrivain-lecteur le brasse et le rebrasse sans jamais perdre son fil très personnel.

Or c’est à proportion, justement, de ce que ce livre a de très personnellement impliqué qu’à son tour le lecteur de l’heureux mémorialiste s’immerge dans les eaux profondes de sa mémoire, s’interroge et se met à “écrire les yeux fermés.”Femmes de Keller, orages de Faulkner, paysans déchirés de Ladislas Reymont et notre cher Buzatti à l’étage des cancéreux, Oblomov lu et relu sous toutes les lumières, une Vie de Rancé de plus pour se nettoyer de trop de “carton” contemporain, ou l’autre jour Par les chemins de Marcel Proust d’un certain bon Monsieur Piroué...

Georges Piroué. Mémoires d’un lecteur heureux. L’Age d’Homme, 1998, 380pp.

Georges Piroué est mort au début de l’année 2005.

-

Marc Trillard au long cours

Marc Trillard n’a pas eu besoin de battage médiatique ni de scandale pour s’imposer, en quelques années, comme l’un des nouveaux romanciers français les plus vigoureux. Dès le magnifique Eldorado 51 (Prix Interallié 1994), nous plongeant dans la vie épique et tragique à la fois d’une famille d’émigrés en Argentine, la puissance du conteur, apte à saisir des situations symboliques sous les dehors de drames impliquant de très beaux personnages, et la force d’expression du romancier travaillant la langue au corps, se manifestaient à l’écart des estrades et des modes. Sans se répéter, et en alternant romans et récits de voyages très chargés de substance personnelle, l’écrivain toulousain s’est acquis un public fidèle qui devrait s’élargir encore avec Campagne dernière, touchant à des aspects cruciaux de l’histoire coloniale française, des relations nord-sud et, plus généralement, de nos choix de vie.

- Marc Trillard, quels sont les déclencheurs de ce nouveau roman ?

- Il y a d’abord une question qui me préoccupe depuis des années, peut-être accentuée par l’engagement de mon père dans le corps expéditionnaire en Indochine, et ensuite par mon intérêt pour la francophonie: comment se fait-il qu’un pays, au XXIe siècle, continue d’imposer son modèle de société, son drapeau et sa langue à des terres situées à des milliers de kilomètres de là ? Cela me paraît anachronique, aberrant, mais c’est ainsi, et la plupart des indigènes n’ont même pas envie de se séparer de cette maison-mère. A ce projet nettement politique, mais sans aucune solution proposée, s’est articulé le désir ardent d’écrire un livre voluptueux. Il y a dans ce roman une exaltation des sens, à tous égards, et jusque dans son lyrisme, qui découle surtout de mon contact avec Cuba.

- L’îlot imaginaire de votre roman se situe pourtant loin des Caraïbes...

- Il y a du climat de la vieille Havane dans la fictive Possession, mais mon île se situe en effet au large de l’Angola, et c’est un condensé de la nature et de l’organisation sociale, du climat ou des cultures de La Réunion, de Mayotte ou des Dom-Tom. J’en ai établi la carte avec une grande minutie, afin de rester crédible, et je n’ai cessé de mêler les éléments réels et les inventions en tâchant de fondre le tout dans un tableau vraisemblable. Cela va jusque dans le triturage de la langue, dont celle des «îliens» m’offrait sa matière bouillonnante.

- Deux grands personnages, à la fois complices et ennemis, dominent le roman. Comment vous sont-ils apparus ?

- Tous mes personnages ont une base d’observation réelle, mais parfois composite. Victor Levantin, mon «médecin des os» jouisseur et proche des indigènes, qui a trouvé dans l’île sa terre d’élection, est déjà présent dans mes livres antérieurs: c’est un peu mon propre emblème. Mais une autre part de moi se retrouve probablement dans le nouveau préfet Sébastien Hass, qui prétend imposer son pouvoir de civilisé. Un préfet de La Réunion, que j’ai rencontré et qui se disait un «feu rouge» en fonction, m’a fourni une partie du modèle, ainsi qu’un personnage très impressionnant entrevu à la télévision, du genre serpent hypnotiseur...

- Vous situez vous dans une filiation ? On pense parfois, en vous lisant, à Céline, à Conrad ou à Michael Ondaatje...

- Au lieu de filiation, je préfère parler plus modestement d’influences. Oui c’est vrai que Céline compte pour moi, et je suis passionné par le roman politique, dans le genre de ceux de Graham Greene. Je suis en train de lire, en outre, le dernier roman de J.M. Coetzee, Disgrâce, qui m’intéresse beaucoup.

- Pensez-vous que le romancier ait un rôle politique ?

- La dimension politique de Campagne dernière est strictement limitée à ses pages, ne débouchant sur aucune prise de position. Non: je pense que le romancier doit s’engager plus physiquement s’il a une position à faire valoir. C’est ainsi que j’ai pris publiquement parti sur la question algérienne et lors des dernières municipales à Toulouse.

- Avez-vous un nouveau roman en chantier ?

- Je viens de passer deux mois sur l’île d’Haïti, où je me suis consacré à enquêter sur l’interaction de la religion et de la politique, autour des sectes qui prolifèrent littéralement dans ce pays.

- D’une façon générale, savez-vous où vous allez quand vous vous lancez dans un roman ? Et comment travaillez-vous ?

- J’ai besoin, en effet, de savoir où je vais. Et j’y vais, même si la fin de mes romans reste ouverte. Quant au travail, il commence avant l’écriture elle-même, par une période d’absorption et de maturation. Je ne commence jamais un livre avant d’être convaincu de pouvoir le mener à son terme. Ensuite, eh bien, il n’y a plus qu’à écrire, ce que je fais simplement à la main...

(A propos de Campagne dernière, paru aux éditions Phébus) -

Docteur miracle du blues

Une touche jazzy de piano bien fluide, l’amorce ensuite d’un saxo nasal et voici revenu, la voix cavernicole et le swing plus ou moins chaloupant, un Dr John «pour le meilleur » puisant alternativement dans les coffres à trésors d’Anutha Zone, première étape londonienne, de l’hommage justement nommé Duke elegant, de Creole Moon zonant dans le bayou et du non moins fondamental N’awlinz – Dis dat or d’Udda, qu’on prononcera comme en Louisiane puisque Nawlinz est la version phonétique de New Orleans, dont Mac Rebenack (vrai nom du docteur) est un ornement notable. De ce dernier album cité, on retrouvera notamment la superbe version de Marie Laveau, et le classique Hen Layiin’rooster débité en complicité avec B.B. King.

De Londres à La Nouvelle Orleans, via son New York ellingtonien, Dr John touche à tous les rythmes et les genres, du blues à la rumba en passant par le funk à sa façon. Or cette façon, justement, qui consiste aussi à regrouper des musiciens de même tripe, entre autres invités, donne son unité à l’ensemble, la voix du cher grigou y étant évidemment pour beaucoup.

Contrairement à moult compilations, ce choix de dix-sept morceaux n’a rien enfin de la vitrine flatteuse, qui nous fait plutôt redécouvrir, par nouvelles mises en rapport, ce qui marque l’unité et la variété d’un art à la fois rugueux et raffiné, plein d’émotion et de ruptures à contretemps.

Dr John. The best of the Parlophone years. Parlophone.

-

Comme un rêve de pureté

Philippe Djian est ce qu’on appelle un « auteur-culte » dans le jargon médiatique, et cela ne doit pas être facile à porter tous les jours, surtout en France où la critique, souvent exercée par des écrivains en mal de consécration académique, se défie de tout succès populaire et plus encore quand l’auteur se frotte de culture américaine et patauge un peu du point de vue stylistique.

A ce propos, malgré sa conversion progressive au subjonctif de l’imparfait, qui lui va plutôt mal au demeurant, et son intronisation (au début des années 90) dans la collection blanche de Gallimard certifiée « littéraire », Philippe Djian n’est pas précisément un orfèvre de la langue française, et son nouveau roman nous vaut quelques « perles » à rajouter à toute une collection antécédente. On n’en donnera qu’un exemple d’un lyrisme fuligineux : « Une vaste chevauchée de nuages ruait à la lisière de la nuit »… Mais de telles envolées métaphoriques, entre autres clichés, font-ils pour autant de Djian un écrivain sans intérêt ? Tel n’est pas du tout notre sentiment. En dépit du caractère assez inégal de sa production, le romancier, dont les premiers titres surtout (Bleu comme l’enfer, Zone érogène et même 37° le matin) ne feront sûrement pas date, a développé, notamment dans la suite de Sotos, Assassins, Criminels et Sainte-Bob , une sorte de fresque sociale et psychologique en milieu populaire « émancipé» dont on pourrait dire que la dislocation de la cellule familiale, et la recomposition d’un semblant de tribu, est le thème majeur. Avec une empathie rappelant la porosité d’un Simenon ou l’attention lancinante d’une Patricia Highsmith, ce Djian-là, avant Michel Houellebecq et ses épigones actuels, a bel et bien signé des romans qui constituent de véritables coups de sonde dans la « dissociété » contemporaine.

Dans Impuretés, c’est une autre sphère sociale que le romancier investit, mélange de bourgeois bohèmes et de branchés parvenus, atomisée dans une banlieue chic style Eurowood, dont le couple formé par Richard et Laure Trendel (lui romancier à succès rescapé de l’héroïne, elle comédienne prête à tout pour revenir à l’écran) constitue le noyau, avec l’ado Evy (quatorze ans, au bord d’un abîme de sensibilité à vif) et sa sœur Lisa dont la noyade récente constitue le drame central (et mystérieux) du roman.

Une fois de plus, mais ici en milieu « friqué », et par-delà l’ostentation érotique de ses derniers livres, revenant à une fibre plus affective et sombre, voire tragique, Philipe Djian ressaisit le désarroi d’une humanité en perte d’amour et de sens existentiel, où les enfants prématurément cassés n’attendent plus rien des adultes narcissiques ou désabusés.

Curieusement cependant, à la fois par la présence tonifiante de la nature (même urbanisée à pleins tubes) que Djian capte en peintre-prosateur parfois lumineux, à l’instar de ses chers modèles américains (Kerouac, Salinger, Brautigan) et autres pairs actuels (le Bret Easton Ellis de Moins que zéro) et du fait de l’aspiration secrète, vague ou folle, de la plupart des protagonistes, ce roman rend à la fois le son de l’époque et transmet, malgré tout, le désir de résister à la déshumanisation tant qu’aux simulacres de toutes sortes. Jusque parfois dans l’abjection, une espèce de rêve de pureté traverse aussi bien Impuretés, dans ce qu’on pourrait dire les limbes d’un cauchemar climatisé.

Philippe Djian. Impuretés. Gallimard, 347p.

-

Le jouisseur et le déporté

En (re) lisant Rudolf de Marian Pankowski

Par un bel après-midi d’été, sur la Grand-Place de Bruxelles, deux hommes font connaissance, qui ont pour point commun d’appartenir à la “gamme grisonnante” et de parler la même langue. D’un côté le narrateur: un Polonais quinquagénaire qui, tout comme l’auteur, a vécu le cauchemar d’un camp d’extermination avant de s’exiler en Belgique, où il est devenu professeur d’université. De l’autre, un Allemand septuagénaire, originaire de Lodz, et qui déclare aussitôt que la vie n’aura guère eu de bon pour lui que l’amour. Plus précisément: l’amour des garçons. Et d’exalter assez rudement cette forme de sensualité phallique.

A cette célébration du plaisir égoïste, le Polonais oppose une attitude de moraliste, fondée sur le devoir de solidarité auquel nous devrions souscrire spontanément dans un monde ravagé par la souffrance. Face au cynisme apparent de son interlocuteur, il proclame son attachement résolu à “certains principes que les homme se sont transmis de siècles en siècles”. Et pour lui en imposer, le voici qui exhibe son matricule tatoué de détenu - tatouage de haine. Alors l’Allemand de se dépoitrailler pour lui faire voir, à son tour, le tatouage d’amour dont il a marqué sa propre chair.

Pourtant nul ne va convaincre l’autre par des arguments, mais uniquement par son attitude, son attention amicale et la qualité de sa présence. Ainsi la rencontre de Rudolf ne donne-t-elle pas lieu à un débat, au sens où deux conceptions antinomique de l’amour s’affronteraient par exemple, mais à une sorte de dévoilement réciproque.

Par tempérament, autant que par expérience, les deux personnages représentent deux grandes entités; Nature pour le vieil Allemand jouisseur, et Culture pour le professeur polonais. Mais rien, au demeurant, de réducteur chez Pankowski. Au commencement, tout paraît les séparer. Pourtant l’espèce de tendresse rugueuse qui se développe entre eux les engage à surmonter progressivement leurs préjugés, de sorte qu’un visage vivant et personnel se substitue bientôt, aux yeux du narrateur, au masque de l’inverti, tandis que celui-ci découvre, sous les dehors de l’humaniste pontifiant, un homme de coeur et un ami possible. Et puis, le professeur est à la fois un poète, “oiseleur expatrié” doté du pouvoir de restituer, par les mots, cet événement d’une vraie rencontre.

Ce qui enchante de fait en premier lieu, chez l’auteur de Rudolf, c’est la précision surexacte de chaque mot, sa charge de sens pluriel et son aura, la puissance suggestive de chaque image. Dans un récit plein d’escaliers, Marian Pankowski taille et polit un cristal aux arêtes étincelantes dans les facettes duquel se lisent des messages chiffrés. Mais dans les strates du sens aussitôt lisible ou caché, et sous l’éclat chatoyant de la matière verbale, comme sous les reflets du plumage d’un geai (l’oiseau-fétiche de l’écrivain) ne cesse de se sentir la forte et chaude palpitation de la vie.

Marian Pankowski, Rudolf, Editions L’Age d’Homme. -

Du blues corps à cordes

Qu’est-ce qui peut bien, à part le goût commun du blues, lier entre elles les voix si différentes d’Eric Clapton, Keith Richards, George Receli, Nathaniel Peterson, Paul Oscher, Blondie Chaplin et David Johansen ? La réponse se décline dans cet About them shoes à couleur d’anthologie « improvisée », avec le fil rouge d’un son, on a presque envie de dire d’une voix tant la guitare de Hubert Sumlin, tenant ensemble les 13 morceaux de ce superbe patchwork, module une réelle présence physique et émotionnelle. Traduite à fleur de cordes, jusqu’au dernier titre, This is The End, Little Girl, où le guitariste se fait à son tour chanteur pour un moment de grâce qu’on dirait ressuscité de l’époque héroïque, cette présence aboutit à un ultime éclat de rire du cher grigou en phase avec ses plus ou moins vieux potes.

Si la virée démarre en force avec un I’m ready maintes fois débité par Clapton, aussitôt la fameuse bande de musiciens-chanteurs réunie par Hubert Sumlin lui ajoute sa touche de pureté râpeuse relancée, ensuite, dans le splendide Still a Fool de Keith Richards ; sur quoi, sans fléchir , omniprésents et comme interchangeables, les douze compères vont faire dans la fine dentelle barbelée sur fond d’atmosphère hors d’âge, disons comme un Armagnac musical qui vous arrache l’âme…

Huber Sumlin. About them shoes ToneCool/Artemis.

-

La murmurante rage d’Otis Taylor

Il y a de la plainte et du cri de rage ravalé, sur fond de motifs répétitifs et d’inflexions lancinantes, dans l’univers d’Otis Taylor, qui touche à la fois aux racines historiques et émotionnelles du blues et aux sons les mieux « usinés » par l’électronique actuelle, sans rien de frelaté pour autant.

Le banjo percussif et quasi obsessionnel ouvre (Feel like lightning) cette suite des dix « récits-ballades », sonnant folk ou même country, avec une sorte d’âpreté confidentielle qui relève bien du blues pur, à quoi s’ajoutent des motifs rythmiques ou instrumentaux à valeur d’échos africains.

Lorsque la voix d’Otis, dans Boy plays mandolin, dialogue avec une trompette aux errances mélodieuses, on ressent comme un relent de nostalgie, qui ne vire pas pour autant au sentimentalisme, la chevauchée se poursuivant bientôt à vifs coups de cravache, si l’on ose dire…

La dominante de Below the fold est une sorte de tristesse « épique » qui fait référence évidente à une longue histoire de peine et d’humiliation, oscillant entre la chronique presque murmurée (Mama’s got a good friend, Your children sleep good tonight ou Didn’t know much about education)et le blues « social » lancinant (Governement lied faisant allusion à un sombre épisode du déni du sacrifice des Noirs au sein de l’armée américaine).

A relever enfin : le rôle de Cassie, la fille d’Otis, jouant à la fois de la basse et ici, dans un set à elle (Working for the Pullman Company) d’une voix suave mais dénuée de mièvrerie, coulant comme un tendre filet de lumière oblique sous le ciel plus chargé de son formidable Dad…

Otis Taylor. Below the Fold. 2005.

-

L’humanisme tragique de Jacques Mercanton

C’est un grand monsieur des lettres romandes que Jacques Mercanton, qui a laissé une oeuvre considérable mais quelque peu méconnue, voire tout à fait inaperçue en France.