Par-dessus les murs (16)

Ramallah le 7 avril, après-midi.

Cher JLs,

Votre dérive dans les rues de Tokyo m'en rappelle une autre, un peu plus à l'Ouest mais asiatique toujours - c'est sans doute en Asie qu'on se perd le mieux, en Inde surtout, vous connaissez le syndrome indien, ce conseiller culturel de je ne sais plus quelle ambassade, qui disparaît et qu'on retrouve plusieurs semaines plus tard, dépenaillé et errant dans les rues de Calcutta ou de Delhi, ou bien Jean-Hugues Anglade qui se dissout complètement, entre Bombay et Goa, dans le Nocturne Indien de Corneau et Tabucchi.

Nous c'était au Bangladesh, on n'a pas perdu notre identité, juste notre chemin. J'étais parti avec Bruno et Caroline, quelque part du côté des champs de thé de Sylhet. Nous avions loué des vélos, sur les conseils avisés du Lonely Planet.

La carte des itinéraires était maigrelette, on aurait dû se méfier, mais c'était tellement beau, quel plaisir de filer ainsi au milieu des rizières sur nos vaillantes montures, nous nous sommes enfoncés dans des terres plus sauvages, des douces collines, poursuivis par des papillons aux envergures de corbeaux et des nuées de moustiques, et une heure plus tard, la bouteille d'eau que nous nous partagions était vide. Alors on s'est dit comme ça qu'on pourrait rentrer, ça avait l'air simple sur le plan, mais il est des lieux réfractaires à la cartographie, des trous noirs qui absorbent les imprudents, où l'espace se dilate, et le temps plus encore. Le chemin se resserra en piste, pas cyclable pour un sou, les fessiers brûlaient, les serpents sifflaient sur nos têtes, on nageait plus qu'on ne pédalait, dans le chaud et l'humide. Au détour d'un chemin, deux heures plus tard, un adolescent, qui portait un fagot. Etrange et superbe rencontre.

C'est par là, dit-il, c'est tout droit. C'est sûr ? Tout droit, pas plus compliqué, pas à droite et à gauche ou à gauche ensuite après le feu ? Juste tout droit ? Oui oui tout droit. Bien sûr, après le premier virage nous attendait une bifurcation et un choix périlleux, et bien sûr nous faisions le mauvais. Etrange contrée vraiment, on avait l'impression d'être absolument seuls, mais toutes les heures, au détour d'un buisson surgissait un Bangladais, aussi à l'aise dans la jungle que vous à la Désirade. Ils se ressemblaient tous, ces Bangladais (ou alors c'étaient les mêmes qui se remettaient exprès sur le chemin), et ils nous perdaient du mieux qu'ils pouvaient, ils y mettaient du coeur et de l'effort, vraiment, sérieux et appliqués, et nous suants, à moitié morts de soif et de fatigue, d'implorer la route juste, le chemin vrai pour sortir enfin de cet enfer, et eux de se plier en quatre pour nous égarer davantage. Vraiment l'idée leur plaisait, contrairement à vos Japonais. Ils se mettaient à plusieurs parfois, ils n'étaient pas toujours d'accord sur le meilleur piège à nous tendre, leurs dissensions nous rassuraient, l'un d'eux au moins avait raison. Mais le plus souvent ils étaient unanimes à tendre leurs bras pour nous précipiter plus avant dans l'inconnu et les fièvres. Mes compagnons me faisaient peur désormais, ils étaient clairement en train de subir une inquiétante métamorphose, blancs comme des spectres, avec des plaques rouge homard sur le visage, et déjà à moitiés liquides. Je fis comme si de rien n'était, je ne savais pas comment ces créatures pouvaient réagir, et puis il allait faire faim, bientôt, des alliances allaient se nouer pour la survie, il fallait rester sur ses gardes.

C'est par là, dit-il, c'est tout droit. C'est sûr ? Tout droit, pas plus compliqué, pas à droite et à gauche ou à gauche ensuite après le feu ? Juste tout droit ? Oui oui tout droit. Bien sûr, après le premier virage nous attendait une bifurcation et un choix périlleux, et bien sûr nous faisions le mauvais. Etrange contrée vraiment, on avait l'impression d'être absolument seuls, mais toutes les heures, au détour d'un buisson surgissait un Bangladais, aussi à l'aise dans la jungle que vous à la Désirade. Ils se ressemblaient tous, ces Bangladais (ou alors c'étaient les mêmes qui se remettaient exprès sur le chemin), et ils nous perdaient du mieux qu'ils pouvaient, ils y mettaient du coeur et de l'effort, vraiment, sérieux et appliqués, et nous suants, à moitié morts de soif et de fatigue, d'implorer la route juste, le chemin vrai pour sortir enfin de cet enfer, et eux de se plier en quatre pour nous égarer davantage. Vraiment l'idée leur plaisait, contrairement à vos Japonais. Ils se mettaient à plusieurs parfois, ils n'étaient pas toujours d'accord sur le meilleur piège à nous tendre, leurs dissensions nous rassuraient, l'un d'eux au moins avait raison. Mais le plus souvent ils étaient unanimes à tendre leurs bras pour nous précipiter plus avant dans l'inconnu et les fièvres. Mes compagnons me faisaient peur désormais, ils étaient clairement en train de subir une inquiétante métamorphose, blancs comme des spectres, avec des plaques rouge homard sur le visage, et déjà à moitiés liquides. Je fis comme si de rien n'était, je ne savais pas comment ces créatures pouvaient réagir, et puis il allait faire faim, bientôt, des alliances allaient se nouer pour la survie, il fallait rester sur ses gardes.

Je me rappelle d'une ferme, surgie au milieu de nulle part, l'unique demeure à mille milles à la ronde. L'eau du puits nous a sauvé, elle n'était absolument pas conforme aux normes de potabilité occidentales, elle devait grouiller de vermine et de bactéries et d'hépatites latentes, mais elle nous a sauvé, je crois, et nos bienfaiteurs d'agiter longtemps les mains, soulagés sûrement de voir repartir ces trois extraterrestres albinos et cramoisis sur leurs machines volantes.

Une vingtaine de prières plus tard, et un testament virtuel mille fois amendé, nous avons aperçu une maison, dans la lumière du couchant, non, deux maisons, trois, et sous le porche de l'une d'elles on vendait des boissons gazeuses. Alors nous avons compris que la ville n'était pas loin, qui dit boissons gazeuses dit civilisation, eau potable, douche froide, matelas, ventilateurs.

A Dhaka, sous la clim et un gin tonic à la main, j'ai fait la connaissance d'une autre Caroline, Riegel de son nom. Un poil plus expérimentée elle faisait de plus longues virées, elle arrivait tout droit du lac Baïkal, elle allait rejoindre Bangkok. Une balade... Dans ses yeux se retrouvaient tous les sourires aperçus sur le bord des routes... Elle vient de m'écrire pour m'annoncer la sortie de son livre, les amateurs de bicyclette et d'Asie le trouveront sur http://www.baikal-bangkok.org/fr/

Nous retournons au Bangladesh dans un mois exactement. Revoir nos amis, Bruno et les autres, je vous raconterai... Si nous n'y laissons pas nos os, nous viendrons ensuite à la Desirade. Si vous m'envoyez les coordonnées GPS par retour du courrier.

A La Désirade, ce lundi 7 janvier, soir

Caro Pascal,

J’aime énormément vos récits de complots bengalis, de bouteilles vides et de serpents qui sifflent sur vos têtes. Votre façon d’écrire « et puis il allait faire faim » me rappelle cette phrase sublime d’une carte postale envoyée du Tessin par Charles-Albert Cingria à je ne sais plus qui : « Je partirai quand il n’y aura plus de raisin », et je savoure vos histoires de Caroline. Un homme qui a des histoires de Caroline à raconter ne peut pas être tout à fait mauvais. Je vais tâcher de retrouver celle que j’avais commise il y a bien des années de cela dans ma vie de péché. En attendant, vos femmes voyageuses m’en ont rappelé deux autres, Lieve et Lina.

Je n’ai fait qu’une balade en compagnie de Lieve Joris, mais alors mémorable, dans nos préalpes voisines, d’abord au col de Jaman d’où l’on découvre l’immense conque bleue du Léman.

Je n’ai fait qu’une balade en compagnie de Lieve Joris, mais alors mémorable, dans nos préalpes voisines, d’abord au col de Jaman d’où l’on découvre l’immense conque bleue du Léman.  Nous parcourions des pierriers à chamois et vipères sur les vires desquels elle me raconta sa visite à V.S. Naipaul à Trinidad de Tobago, à l’occasion d’une réunion de famille homérique… puis à la terrasse vertigineuse de l’hôtel de Sonloup où, durant le repas, son ami chef de guerre en opération aux frontières du Kivu l’appela au moyen de son portable satellitaire pour nous faire entendre le crépitement des armes automatique, avec ce léger décalage qui rend la guerre encore plus surréaliste que d’ordinaire.

Nous parcourions des pierriers à chamois et vipères sur les vires desquels elle me raconta sa visite à V.S. Naipaul à Trinidad de Tobago, à l’occasion d’une réunion de famille homérique… puis à la terrasse vertigineuse de l’hôtel de Sonloup où, durant le repas, son ami chef de guerre en opération aux frontières du Kivu l’appela au moyen de son portable satellitaire pour nous faire entendre le crépitement des armes automatique, avec ce léger décalage qui rend la guerre encore plus surréaliste que d’ordinaire.

De la guerre, il était d’ailleurs beaucoup question dans La danse du léopard que venait de publier cette femme si courageuse et intéressante, comme l’est aussi une Anne Nivat dont je lis ces jours le récit des tribulations à Bagdad. Mais pour l’instant c’est de la plus pacifique des femmes que j’aimerais vous parler, notre Lina qui fit juste saliver un cannibale dans sa paisible existence d’institutrice…

Si vous ne connaissez pas Lina Bögli, il vous reste encore quelque chose à découvrir en ce bas monde : ses lettres de voyage représentent en effet l’un des classiques de la littérature nomade, aussi délicieuse que le journal du berger érudit Thomas Platter, intitulé Ma vie. Mais qui est Lina Bögli ?

C’est une irrésistible godiche qui écrivait, en février 1897, de passage aux îles Samoa: « Je crois que les voyages nous dépouillent un peu de notre vanité, en nous donnant l’occasion de nous comparer à d’autres nations ou d’autres races que nous avions jugées inférieures. »

C’est une irrésistible godiche qui écrivait, en février 1897, de passage aux îles Samoa: « Je crois que les voyages nous dépouillent un peu de notre vanité, en nous donnant l’occasion de nous comparer à d’autres nations ou d’autres races que nous avions jugées inférieures. »

Lorsqu’elle note cette observation dans l’une de ses lettres à son amie allemande Elisabeth, Lina Bögli a déjà voyagé pendant six ans autour du monde, avec la longue pause d’un séjour à Sydney. L’idée un peu folle de faire le tour du monde en dix ans lui est venue en 1892 à Cracovie, où elle pratiquait déjà son métier d’institutrice. Le projet signifiait pour elle une échappatoire au vide de l’existence d’une femme seule. « Je ne suis nécessaire à personne, je n’ai point de parents qui pourraient se tourmenter pour moi. Donc, je pars. »

Au début de son voyage, Lina Bögli est encore une petite provinciale vite effarouchée, puis ses jugements vont se nuancer et s’étoffer. Les premières impressions de la voyageuse débarquant dans la touffeur poussiéreuse d’Aden – « la ville la plus triste et la plus désolée » qu’elle ait connue jusque-là, puis sa répulsion à la découverte de la partie indigène de Colombo, où elle déplore « trop de degrés de chaleur, trop de serpents et trop de mendiants », l’amènent à regretter une première fois son « exil volontaire ». Trouvant « un goût de térébenthine » à la mangue, et les bananes « trop farineuses », elle affirme leur préférer de beaucoup « les honnêtes pommes, poires et prunes » de son pays. Sans être du genre à se lamenter, elle laisse cependant filtrer,

de loin en loin, un persistant mal du pays. Pourtant, à la différence du touriste moyen de nos jours, Lina Bögli se mêle à la vie des pays qu’elle traverse et réalise, parfois, de véritables reportages «sur le terrain ». Ses jugements sont parfois expéditifs, mais elle n’en reste jamais là. Au demeurant, c’est avec un intérêt amusé qu’on relève aujourd’hui ses appréciations péremptoires, à replacer évidemment dans le contexte de ce tournant de siècle. À son arrivée en Australie, après les miasmes de Colombo, le « vaste jardin » d’Adélaïde, où elle a la satisfaction de ne pas remarquer « de cabarets ni de bouges», la fait s’exclamer avec une naïve reconnaissance que « si quelqu’un est digne de devenir maître du monde, c’est l’Anglo-Saxon ». Et de se demander dans le même bel élan : «Quelle autre race est aussi avide de progrès, aussi éclairée et aussi humaine ?» Ce qui ne l’empêche pas de trouver l’ouvrier australien « horriblement paresseux », ni de célébrer, des années plus tard, la paresseuse sagesse des insulaires de Samoa. «Chez les races de couleur, note-t-elle encore sur la base de son expérience personnelle, le Chinois est l’élève le plus satisfaisant », et tout à la fin de son périple elle reviendra plus précisément à l’Anglais qui, dit-elle, « n’est aimé presque nulle part » tout en obtenant « partout ce qu’il y a de mieux ».

Dans le registre des formulations les plus difficiles à admettre de nos jours figurent ses affirmations sur les « nègres » américains. Elle qui a aimé les indigènes du Pacifique au point d’hésiter à s’établir dans les îles bienheureuses de Samoa ou d’Hawaï, elle exprime sans états d’âme la répulsion physique que lui inspirent les serveurs noirs aux États-Unis et se demande si la condition des esclaves n’était pas préférable, somme toute, à celle de ces « nègres» émancipés d’une jeune génération « à demi lettrée, négligée, en loques ». Et d’argumenter dans le plus pur style colonialiste : « Aujourd’hui ils sont libres ; mais à quoi sert la liberté, si l’on ne sait qu’en faire ? Ces gens sont des enfants, et, comme la plupart des écoliers, sans inclination naturelle au travail ; ils feraient volontiers quelque chose, si une volonté étrangère les y poussait : livrés à eux-mêmes ils ne sont rien. » De tels propos, aujourd’hui, vaudraient l’opprobre à Lina Bögli. Pourtant, au jeu des rapprochements artificiels entre époques, force est de conjecturer qu’une voyageuse de cette trempe serait de nos jours beaucoup plus « concernée» par les «Natives ». Il faut rappeler, dans la foulée, que notre brave instit, pendant toutes ces années, n’a jamais eu le temps, ni le tempérament non plus, de s’encanailler. « Je n’ai jamais eu ma part des plaisirs de la jeunesse », avoue cette probable vierge qui s’exclame en quittant Sydney en 1896, après quatre ans de séjour, que ce qu’elle regrettera surtout est « cet être aimable et aimant, pour lequel j’ai travaillé, que j’ai tour à tour grondé et si tendrement aimé, la jeune fille australienne ».

Dans le registre des formulations les plus difficiles à admettre de nos jours figurent ses affirmations sur les « nègres » américains. Elle qui a aimé les indigènes du Pacifique au point d’hésiter à s’établir dans les îles bienheureuses de Samoa ou d’Hawaï, elle exprime sans états d’âme la répulsion physique que lui inspirent les serveurs noirs aux États-Unis et se demande si la condition des esclaves n’était pas préférable, somme toute, à celle de ces « nègres» émancipés d’une jeune génération « à demi lettrée, négligée, en loques ». Et d’argumenter dans le plus pur style colonialiste : « Aujourd’hui ils sont libres ; mais à quoi sert la liberté, si l’on ne sait qu’en faire ? Ces gens sont des enfants, et, comme la plupart des écoliers, sans inclination naturelle au travail ; ils feraient volontiers quelque chose, si une volonté étrangère les y poussait : livrés à eux-mêmes ils ne sont rien. » De tels propos, aujourd’hui, vaudraient l’opprobre à Lina Bögli. Pourtant, au jeu des rapprochements artificiels entre époques, force est de conjecturer qu’une voyageuse de cette trempe serait de nos jours beaucoup plus « concernée» par les «Natives ». Il faut rappeler, dans la foulée, que notre brave instit, pendant toutes ces années, n’a jamais eu le temps, ni le tempérament non plus, de s’encanailler. « Je n’ai jamais eu ma part des plaisirs de la jeunesse », avoue cette probable vierge qui s’exclame en quittant Sydney en 1896, après quatre ans de séjour, que ce qu’elle regrettera surtout est « cet être aimable et aimant, pour lequel j’ai travaillé, que j’ai tour à tour grondé et si tendrement aimé, la jeune fille australienne ».

Rien pour autant d’un chaperon racorni chez notre amie de la jeune fille. En dépit de son air corseté, de sa morale conventionnelle et de ses préjugés, Lina Bögli dégage un charme primesautier et en impose, aussi, par la fraîcheur de son regard et l’intérêt documentaire de son récit.

À cet égard, comme les précepteurs suisses des bonnes familles russes ou les vignerons de Californie qu’elle va saluer au passage, elle incarne toute une Suisse nomade que Nicolas Bouvier a célébrée lui aussi, remarquable par son esprit d’entreprise et son humanitarisme avant la lettre, son honnêteté foncière et son étonnante capacité d’adaptation, son mélange enfin de conformisme propre-en-ordre et d’indépendance d’esprit à vieux fond démocrate. Un joyeux bon sens caractérise les vues et les attitudes de Lina Bögli, qui garde à tout coup les pieds sur terre. « Je suis bien terre à terre, comme tu vois, je ne tiens pas au côté romantique ; je ne demande qu’à être du côté le plus sûr de la vie.» À un moment donné, touchée par la douceur et l’harmonie qu’elle voit régner aux îles Samoa, elle est tentée d’y rester avant de convenir, en bonne Européenne compliquée, que ce « paradis» ne lui conviendra pas : « J’ai besoin de toutes les choses qui font mon tourment », soupire-t-elle ainsi. Cela étant, Lina Bögli n’est pas restée plantée dans on petit confort. Un peu comme l’explorateur Nansen,dont elle apprendra qu’il avait la même devise qu’elle (Vorwärts !), elle ne craint pas de « briser la glace » pour approcher tel vieux cannibale maori (qui lui avoue qu’il la mangerait volontiers…) ou mener une investigation chez les Mormons de Salt Lake City qu’elle soupçonne de livrer de tendres jeunes filles européennes aux ogres polygames, enseigner chez les Quakers ou observer l’arrivée des dizaines de milliers d’immigrants à Castle Garden – ces Européens en loques qui seront les Américains de demain.

«L’Amérique semble être le pays des femmes remarquables », note Lina Bögli à l’aube du siècle nouveau, et c’est en larmes que, deux ans plus tard, elle quittera le Nouveau-Monde. Retrouvant la vieille et chère Europe, Lina Bögli achève son Odyssée avec la ponctualité d’une horloge. Fatiguée mais contente, retrouvant Cracovie en juillet 1902, elle écrit encore : «En regardant en arrière, je vois qu’en somme j’ai eu bien peu de souffrances et de difficultés. Jamais le moindre accident grave ne m’est survenu ; je n’ai jamais manqué ni train ni bateau ; je n’ai jamais rien perdu, n’ai jamais été volée ni insultée ; mais j’ai rencontré partout la plus grande politesse de la part de tous, à quelque nation que j’eusse affaire...»

«L’Amérique semble être le pays des femmes remarquables », note Lina Bögli à l’aube du siècle nouveau, et c’est en larmes que, deux ans plus tard, elle quittera le Nouveau-Monde. Retrouvant la vieille et chère Europe, Lina Bögli achève son Odyssée avec la ponctualité d’une horloge. Fatiguée mais contente, retrouvant Cracovie en juillet 1902, elle écrit encore : «En regardant en arrière, je vois qu’en somme j’ai eu bien peu de souffrances et de difficultés. Jamais le moindre accident grave ne m’est survenu ; je n’ai jamais manqué ni train ni bateau ; je n’ai jamais rien perdu, n’ai jamais été volée ni insultée ; mais j’ai rencontré partout la plus grande politesse de la part de tous, à quelque nation que j’eusse affaire...»

Pardon, cher Pascal, d'avoir été un peu longuet avec cette impayable Lina, mais elle vaut en somme son pesant de kilobytes. J'avais rédigé le premier jet de ces notes dans un cybercafé de Toronto. Le clavier dont je disposais alors était dépourvu d'accents. Vous aurez remarqué que je les ai rétablis. Ainsi constate-t-on que tout est perfectible sous la douce férule de l'instite...

Images: paysage du Bangladesh, par Pascal Janovjak. Au Col de Jaman. Lina Bögli. Dessins et peintures de Thierry Vernet. Aquarelle de Frédérique Kirsch-Noir. Femme-papillon par X.

Images: paysage du Bangladesh, par Pascal Janovjak. Au Col de Jaman. Lina Bögli. Dessins et peintures de Thierry Vernet. Aquarelle de Frédérique Kirsch-Noir. Femme-papillon par X.

Les ânes nous sont revenus de la même façon hier, suivant de quelques jours l’éclosion des narcisses et précédant d’autant la lune de mai. La terre tremble au loin, les ânes chinois en pâtissent, mais cette année nous en aurons trois nouveaux à La Désirade qui n’ont rien à craindre : il est helvétiquement établi que la Terre ne tremble qu’à l’étranger. Ils se livrent donc en toute placidité à leur job d’ânes au pré : ils mâchent leur chewing-gum d’herbe en te matant avec l’air de te dire qu’ils ont tout leur temps. On les dirait aussi bien dans le bleu du Temps.

Les ânes nous sont revenus de la même façon hier, suivant de quelques jours l’éclosion des narcisses et précédant d’autant la lune de mai. La terre tremble au loin, les ânes chinois en pâtissent, mais cette année nous en aurons trois nouveaux à La Désirade qui n’ont rien à craindre : il est helvétiquement établi que la Terre ne tremble qu’à l’étranger. Ils se livrent donc en toute placidité à leur job d’ânes au pré : ils mâchent leur chewing-gum d’herbe en te matant avec l’air de te dire qu’ils ont tout leur temps. On les dirait aussi bien dans le bleu du Temps.

Ce n'est qu'à la fin de cette année-là que j'ai compris que Poe n'allait jamais se coucher, je l'ai surpris qui picolait dans sa chambre en regardant la nuit par la fenêtre ouverte, et dans un fauteuil enfumé, dans le coin, il y avait Mallarmé, et les deux salopards causaient ensemble toutes les nuits, quand ils s'étaient enfin débarrassés de l'étudiant et des ses questions idiotes.

Ce n'est qu'à la fin de cette année-là que j'ai compris que Poe n'allait jamais se coucher, je l'ai surpris qui picolait dans sa chambre en regardant la nuit par la fenêtre ouverte, et dans un fauteuil enfumé, dans le coin, il y avait Mallarmé, et les deux salopards causaient ensemble toutes les nuits, quand ils s'étaient enfin débarrassés de l'étudiant et des ses questions idiotes.

Plus important : le chien du doreur ne se nomme pas Pierrot mais Poulou, enfin je dis Poulou pour égarer ceux qui se plaisent au jeu des identifications, ces ennemis avérés de la littérature. Quant au cybercat, il va de soi que ce n’est pas le chat du sac : c’est un angora noir et blanc tout semblable à mon adorable Gogol d’il y a bien des années, qui me revint un jour (j’habitais alors dans une espèce de ferme en bordure de champs de blé) se traînant sur quatre pauvres moignons après avoir été amputé de ses pattes par une faucheuse. J’en aurais chialé, mais j’ai dû le conduire au plus vite au refuge animalier voisin, pour le soulager définitivement. Une chose reste exacte dans mon premier petit rapport : le griffon.

Plus important : le chien du doreur ne se nomme pas Pierrot mais Poulou, enfin je dis Poulou pour égarer ceux qui se plaisent au jeu des identifications, ces ennemis avérés de la littérature. Quant au cybercat, il va de soi que ce n’est pas le chat du sac : c’est un angora noir et blanc tout semblable à mon adorable Gogol d’il y a bien des années, qui me revint un jour (j’habitais alors dans une espèce de ferme en bordure de champs de blé) se traînant sur quatre pauvres moignons après avoir été amputé de ses pattes par une faucheuse. J’en aurais chialé, mais j’ai dû le conduire au plus vite au refuge animalier voisin, pour le soulager définitivement. Une chose reste exacte dans mon premier petit rapport : le griffon. Les quais de Vevey, cependant, sont plutôt féminins de tonalité, ou disons qu’ils ont quelque chose d’aquarellé (je ne tarderai d’ailleurs à sortir mes godets) et de tchékhovien, surtout en fin de journée et avec, ces jours, la dernière neige ourlant les créneaux de Savoie. Les gazons sont entretenus et plus encore, mais des jeunes filles n’hésitent pas à les joncher de leurs corps délicats. Quelques cyclistes point impatients zigzaguent entre de vieilles Anglaises se rappelant que leur cher Henry James a passé par là et que, quelque pas plus à l’Ouest, au balcon du château de l’Aile dont je te reparlerai, Paul Morand faisait tous les matins sa gymnastique nordique, torse nu et méthodique en son caleçon aussi joliment plissé que sa phrase. Bref, entre Vladimir Nabokov (à Montreux), Eric Ambler et Noël Coward (aux Avants) ou Ernest Hemingway (vallon que surplombe La Désirade sert de dernier décor à L’Adieu aux armes), Kokoschka (Villeneuve, où vécut aussi Romain Rolland), nous sommes ici bien entourés au point de nous croire au cœur du monde. C’est d’ailleurs exactement ça que je ressens en mon Atelier, mon cœur est ailleurs mais je suis ici au cœur du monde…

Les quais de Vevey, cependant, sont plutôt féminins de tonalité, ou disons qu’ils ont quelque chose d’aquarellé (je ne tarderai d’ailleurs à sortir mes godets) et de tchékhovien, surtout en fin de journée et avec, ces jours, la dernière neige ourlant les créneaux de Savoie. Les gazons sont entretenus et plus encore, mais des jeunes filles n’hésitent pas à les joncher de leurs corps délicats. Quelques cyclistes point impatients zigzaguent entre de vieilles Anglaises se rappelant que leur cher Henry James a passé par là et que, quelque pas plus à l’Ouest, au balcon du château de l’Aile dont je te reparlerai, Paul Morand faisait tous les matins sa gymnastique nordique, torse nu et méthodique en son caleçon aussi joliment plissé que sa phrase. Bref, entre Vladimir Nabokov (à Montreux), Eric Ambler et Noël Coward (aux Avants) ou Ernest Hemingway (vallon que surplombe La Désirade sert de dernier décor à L’Adieu aux armes), Kokoschka (Villeneuve, où vécut aussi Romain Rolland), nous sommes ici bien entourés au point de nous croire au cœur du monde. C’est d’ailleurs exactement ça que je ressens en mon Atelier, mon cœur est ailleurs mais je suis ici au cœur du monde…

Celui-ci, que j’ai déniché pour 300 francs par mois dans la vieille ville de Vevey, à cinquante mètres d’Adam Mickiewicz, prince des poètes polonais, et qui se réduit à une chambre donnant sur une cour à ciel ouvert, précédée d’une piécette d’entrée pavée de brique rouge sang de bœuf pourvue d’un évier de pierre à robinet d’eau froide, ce lieu absolument serein à la douce lumière sera ma thébaïde. J’y installe 7000 livres et mon chevalet, rien d’autre, si : un fauteuil à bascule pour lire. Autant dire le monde au cœur du monde, mais loin des rumeurs du monde, et d’autant plus que le réseau Swisscom est coupé net à la porte de la vieille maison dont le parterre est occupé par l’atelier d’un encadreur-doreur, gardé par le chien Pierrot à foulard libertaire, secondé par le chat Cybercat. Tout un autre monde déjà, que je te raconterai en alternance avec ton Amman et ton Bangladesh.

Celui-ci, que j’ai déniché pour 300 francs par mois dans la vieille ville de Vevey, à cinquante mètres d’Adam Mickiewicz, prince des poètes polonais, et qui se réduit à une chambre donnant sur une cour à ciel ouvert, précédée d’une piécette d’entrée pavée de brique rouge sang de bœuf pourvue d’un évier de pierre à robinet d’eau froide, ce lieu absolument serein à la douce lumière sera ma thébaïde. J’y installe 7000 livres et mon chevalet, rien d’autre, si : un fauteuil à bascule pour lire. Autant dire le monde au cœur du monde, mais loin des rumeurs du monde, et d’autant plus que le réseau Swisscom est coupé net à la porte de la vieille maison dont le parterre est occupé par l’atelier d’un encadreur-doreur, gardé par le chien Pierrot à foulard libertaire, secondé par le chat Cybercat. Tout un autre monde déjà, que je te raconterai en alternance avec ton Amman et ton Bangladesh. Dans le jeu des coïncidences, figure-toi qu’une grande et belle édition récente d’Un coup de dé jamais n’abolira le hasard, paru à la Table Ronde l’an dernier, se trouve déposée depuis hier sur le manteau de la cheminée désaffectée de l’Atelier. Plus précisément, il s’agit du recueil des premières et deuxièmes épreuves avec les corrections manuscrites de Mallarmé, complété par un commentaire détaillé de Françoise Morel, la propriétaire de l’ouvrage. L’objet contient, entre autres, le poème en l'état de sa parution dans la revue Cosmopolis du 4 mai 1897 et un texte repris en préface à la première édition en volume. Françoise Morel précise : «Les observations qui suivent n'ont pour objet que l'évocation de possibles, multiples et variables interprétations symboliques. On ne trouvera donc pas une clé ou des clés, mais de nombreux chemins, parfois de traverse, des carrefours, peut-être avant tout une rencontre, une ouverture, un horizon. Et qui mieux que Mallarmé pouvait nous conduire… »

Dans le jeu des coïncidences, figure-toi qu’une grande et belle édition récente d’Un coup de dé jamais n’abolira le hasard, paru à la Table Ronde l’an dernier, se trouve déposée depuis hier sur le manteau de la cheminée désaffectée de l’Atelier. Plus précisément, il s’agit du recueil des premières et deuxièmes épreuves avec les corrections manuscrites de Mallarmé, complété par un commentaire détaillé de Françoise Morel, la propriétaire de l’ouvrage. L’objet contient, entre autres, le poème en l'état de sa parution dans la revue Cosmopolis du 4 mai 1897 et un texte repris en préface à la première édition en volume. Françoise Morel précise : «Les observations qui suivent n'ont pour objet que l'évocation de possibles, multiples et variables interprétations symboliques. On ne trouvera donc pas une clé ou des clés, mais de nombreux chemins, parfois de traverse, des carrefours, peut-être avant tout une rencontre, une ouverture, un horizon. Et qui mieux que Mallarmé pouvait nous conduire… »

Donc, dans l’immédiat, je vais plutôt revenir en Autriche. Tu me vois venir avec cette autre folie ? Alors tiens-toi bien : moi aussi je la voyais venir, l’histoire de l’attentionné pépère. J’en ai senti l’odeur abjecte dès mon arrivée à la Pension Mozart, il y a treize ans de ça.

Donc, dans l’immédiat, je vais plutôt revenir en Autriche. Tu me vois venir avec cette autre folie ? Alors tiens-toi bien : moi aussi je la voyais venir, l’histoire de l’attentionné pépère. J’en ai senti l’odeur abjecte dès mon arrivée à la Pension Mozart, il y a treize ans de ça.  Eh bien tu oublies, ami Pascal : car ce fut par un dément que je fus reçu, furieux de mon retard (une heure en effet, dont je n’étais aucunement responsable, après un effroyable trajet en train rouillé, de l’aéroport en ville, interrompu par au moins treize accidents de personnes et de vétilleux contrôles de billets. Or au lieu de compatir et de m’offrir une part de la classique Sacher Torte, le Cerbère m’annonça qu’il m’avait d’ores et déjà puni en me reléguant dans la chambre de derrière, dépourvue de la table que j’avais posée comme condition de mon séjour, mesquine et sombre, avec une douche de fortune installée dans la pièce même, évoquant une cabine de téléphone de station balnéaire à l'abandon. Qu’en aurait pensé Amadeus ? Tu sais que cet ange était capable de colères vives. Moi aussi, surtout en fin de matinée autrichienne, quand on me fait chier. Donc j’envoyai paître cet imbécile et m’en fus avec mes treize valises, ne sachant où me réfugier. Treize heures plus tard à marcher sous la neige, j’échouai dans un hôtel du centre historique de la ville dont le concierge, après m’avoir signifié que je le dérangeais, me désigna une chambre certes pourvue d’un escabeau en forme de table, mais donnant sur une cour. De guerre lasse, je m’y posai, attendant d’autres désastres. Il y en eut tous les jours durant le mois sabbatique que je passai en ces murs d’une sournoise joliesse extérieure, jusqu’à ma rencontre d’Hitler.

Eh bien tu oublies, ami Pascal : car ce fut par un dément que je fus reçu, furieux de mon retard (une heure en effet, dont je n’étais aucunement responsable, après un effroyable trajet en train rouillé, de l’aéroport en ville, interrompu par au moins treize accidents de personnes et de vétilleux contrôles de billets. Or au lieu de compatir et de m’offrir une part de la classique Sacher Torte, le Cerbère m’annonça qu’il m’avait d’ores et déjà puni en me reléguant dans la chambre de derrière, dépourvue de la table que j’avais posée comme condition de mon séjour, mesquine et sombre, avec une douche de fortune installée dans la pièce même, évoquant une cabine de téléphone de station balnéaire à l'abandon. Qu’en aurait pensé Amadeus ? Tu sais que cet ange était capable de colères vives. Moi aussi, surtout en fin de matinée autrichienne, quand on me fait chier. Donc j’envoyai paître cet imbécile et m’en fus avec mes treize valises, ne sachant où me réfugier. Treize heures plus tard à marcher sous la neige, j’échouai dans un hôtel du centre historique de la ville dont le concierge, après m’avoir signifié que je le dérangeais, me désigna une chambre certes pourvue d’un escabeau en forme de table, mais donnant sur une cour. De guerre lasse, je m’y posai, attendant d’autres désastres. Il y en eut tous les jours durant le mois sabbatique que je passai en ces murs d’une sournoise joliesse extérieure, jusqu’à ma rencontre d’Hitler.

Le terminal d'Erez ressemble à un petit aéroport, vu de l'extérieur, avec son parking et ses grandes baies vitrées, c'est là-dedans qu'ont lieu les fouilles les plus poussées de la région, et sans doute du monde, trente-six détecteurs de métaux, de poudre, d'explosifs, des questions et des déshabillages. Et c'est aussi le seul point de passage pour Gaza, mais manque de pot, il est fermé.

Le terminal d'Erez ressemble à un petit aéroport, vu de l'extérieur, avec son parking et ses grandes baies vitrées, c'est là-dedans qu'ont lieu les fouilles les plus poussées de la région, et sans doute du monde, trente-six détecteurs de métaux, de poudre, d'explosifs, des questions et des déshabillages. Et c'est aussi le seul point de passage pour Gaza, mais manque de pot, il est fermé. C'est alors, ou un peu plus tard, que sort le convoi. Et l'image coupe net notre conversation, comme si le convoi nous avait roulé sur les pieds. Une jeep militaire qui précède un camion militaire, genre bétaillère. A l'arrière ballotte une trentaine d'hommes, les yeux bandés. La pêche du jour. On les conduit sans doute à la prison d'Ashkelon... Anja a le temps et le courage de prendre une photo, regardez bien, à l'arrière-plan, on voit la 4ème Convention de Genève qui part en fumée.

C'est alors, ou un peu plus tard, que sort le convoi. Et l'image coupe net notre conversation, comme si le convoi nous avait roulé sur les pieds. Une jeep militaire qui précède un camion militaire, genre bétaillère. A l'arrière ballotte une trentaine d'hommes, les yeux bandés. La pêche du jour. On les conduit sans doute à la prison d'Ashkelon... Anja a le temps et le courage de prendre une photo, regardez bien, à l'arrière-plan, on voit la 4ème Convention de Genève qui part en fumée.

n couple me plaisait joliment, aussi, tout à fait convenable celui-là et d’une innocence, même, assez touchante. C’est ainsi que Monsieur Dubulluit, tenancier du restaurant végétarien de Sierre, en Valais, avait fait arrêter notre pullman en plein désert, dans cette sorte d’âpre pierrier que figure le Chott-El-Djerid, où il avait aperçu deux femme marchant flanquées de deux enfants, auxquels il avait proposé d’envoyer les deux bicyclettes inutilisées qu’il avait dans la cave de sa maison en Valais… Or l’interprétation marxiste butait sur ce genre de situations, comme sur la façon qu’avait Madame Dubulluit de tout acclimater selon ses références en s’exclamant, devant telle mosquée, « ah, le clocher de Saint-Léonard ! » ou, en visitant les arènes d’El Djem, « Eh, les ruines de Martigny-Bourg ! »

n couple me plaisait joliment, aussi, tout à fait convenable celui-là et d’une innocence, même, assez touchante. C’est ainsi que Monsieur Dubulluit, tenancier du restaurant végétarien de Sierre, en Valais, avait fait arrêter notre pullman en plein désert, dans cette sorte d’âpre pierrier que figure le Chott-El-Djerid, où il avait aperçu deux femme marchant flanquées de deux enfants, auxquels il avait proposé d’envoyer les deux bicyclettes inutilisées qu’il avait dans la cave de sa maison en Valais… Or l’interprétation marxiste butait sur ce genre de situations, comme sur la façon qu’avait Madame Dubulluit de tout acclimater selon ses références en s’exclamant, devant telle mosquée, « ah, le clocher de Saint-Léonard ! » ou, en visitant les arènes d’El Djem, « Eh, les ruines de Martigny-Bourg ! »

Je ne relève pas, je répète ma question, très calmement, combien de temps ça va durer, vous pouvez répondre à cette question ? Une demi-heure, peut-être plus, dit-il. On a trouvé une bombe.

Je ne relève pas, je répète ma question, très calmement, combien de temps ça va durer, vous pouvez répondre à cette question ? Une demi-heure, peut-être plus, dit-il. On a trouvé une bombe.

Et lui : mais pourquoi ? Jusqu’au moment où je lui ai amené la photo que tous les journaux et les médias diffusaient de par le monde, annonçant la mise à prix de sa tête. Alors lui, candide, de regarder la photo et de me regarder, avant de prendre l’air catastrophé de l’aimable assistant-dentiste d’origine marocaine qui fait son stage dans la super-clinique de Chauderon et auquel on révèle soudain sa ressemblance avec l’ennemi public Number One. Note que Zarkaoui, comme je m’obstine à l’appeler, était repéré bien avant que son sosie terroriste n’attire l’attention sur lui : son faciès suffisait à le faire arrêter tous les matins à la douane française de Genève, venant de Bellegarde, et tous les soirs à la sortie de notre aimable pays. Les douaniers avaient beau savoir une fois pour toutes que ce bon Monsieur Meknès était un dentiste diplômé travaillant dans un maison sérieuse de la place lausannoise : sait-on jamais avec ces nez crochus ? Te voilà d'ailleurs donc en bonne compagnie, alors que je n’ai jamais eu droit, pour ma part, et surtout sur les lignes d’autobus Greyhound, aux States, qu’au soupçon d’être un Juif new yorkais, statut qui ne me défrisait d'ailleurs pas plus que d’être pris pour un Palestinien de Chicago ou un Tchétchène à Zurich-City. Bref.

Et lui : mais pourquoi ? Jusqu’au moment où je lui ai amené la photo que tous les journaux et les médias diffusaient de par le monde, annonçant la mise à prix de sa tête. Alors lui, candide, de regarder la photo et de me regarder, avant de prendre l’air catastrophé de l’aimable assistant-dentiste d’origine marocaine qui fait son stage dans la super-clinique de Chauderon et auquel on révèle soudain sa ressemblance avec l’ennemi public Number One. Note que Zarkaoui, comme je m’obstine à l’appeler, était repéré bien avant que son sosie terroriste n’attire l’attention sur lui : son faciès suffisait à le faire arrêter tous les matins à la douane française de Genève, venant de Bellegarde, et tous les soirs à la sortie de notre aimable pays. Les douaniers avaient beau savoir une fois pour toutes que ce bon Monsieur Meknès était un dentiste diplômé travaillant dans un maison sérieuse de la place lausannoise : sait-on jamais avec ces nez crochus ? Te voilà d'ailleurs donc en bonne compagnie, alors que je n’ai jamais eu droit, pour ma part, et surtout sur les lignes d’autobus Greyhound, aux States, qu’au soupçon d’être un Juif new yorkais, statut qui ne me défrisait d'ailleurs pas plus que d’être pris pour un Palestinien de Chicago ou un Tchétchène à Zurich-City. Bref. C’était à l’aéroport de Montréal, il y a quelques années de ça, sur le départ. Après une semaine à semer la Bonne Semence littéraire, de Toronto à Québec en passant par Trois-Rivières, en compagnie de Corinne Desarzens, aussi talentueuse auteure qu’imprévisible personne, dont tu connais peut-être, toi l’ami des coléoptères, son livre assez stupéfiant consacré aux araignées. Or après l’avoir accompagnée pendant une semaine, j’avais à cœur de lui offrir un cadeau. Ainsi, dans un marché en plein air, avais-je trouvé une cucurbitacés de belle dimension, sur laquelle se trouvait peinte une splendide araignée. Cela ne pouvait manquer de lui plaire: j’étais content. Pas pour longtemps. Dans un banal sac en plastique, la courge était l’un des trois bagages que j’avais au checkpoint de l’aérogare, quand une impressionnante sergente du service de la Migration m’interpelle :

C’était à l’aéroport de Montréal, il y a quelques années de ça, sur le départ. Après une semaine à semer la Bonne Semence littéraire, de Toronto à Québec en passant par Trois-Rivières, en compagnie de Corinne Desarzens, aussi talentueuse auteure qu’imprévisible personne, dont tu connais peut-être, toi l’ami des coléoptères, son livre assez stupéfiant consacré aux araignées. Or après l’avoir accompagnée pendant une semaine, j’avais à cœur de lui offrir un cadeau. Ainsi, dans un marché en plein air, avais-je trouvé une cucurbitacés de belle dimension, sur laquelle se trouvait peinte une splendide araignée. Cela ne pouvait manquer de lui plaire: j’étais content. Pas pour longtemps. Dans un banal sac en plastique, la courge était l’un des trois bagages que j’avais au checkpoint de l’aérogare, quand une impressionnante sergente du service de la Migration m’interpelle : Mais tu m'as ramené à la case réel, et je descends d’un étage de La Désirade à l'autre, où passe le dernier film d’Ulrich Seidl, Import/Export, dont les images nous plongent illico dans le bain d’acide vert pâle et bleu poison de la réalité contemporaine. En Autriche, ce sont d'abord de jeunes flic-vigiles qui s’entraînent à tuer. Puis on est dans une usine de sexe virtuel où des femmes rejetées de partout s’agitent misérablement devant des webcams de la firme. L’une d’elles, l'un des deux personnages principaux du film, dégaine de jolie blonde un peu paumée, qui essaie d’échapper à ce labyrinthe de branlerie froide, se retrouve en Autriche où elle est censée s’occuper d’un petit monstre de dix ans. Puis elle finit dans un asile de vieux, comme un ange en uniforme dans ce mouroir. Quant au jeune homme rejeté de son cours de vigiles, puis jeté de l'appart de sa petite amie chez laquelle il débarque avec un pitbull, il va lui aussi d'impasse en impasse jusqu'au moment où ce qui a l'air de son père lui propos de partager une fille de cabaret. C'est abject et d'une étrange pureté

Mais tu m'as ramené à la case réel, et je descends d’un étage de La Désirade à l'autre, où passe le dernier film d’Ulrich Seidl, Import/Export, dont les images nous plongent illico dans le bain d’acide vert pâle et bleu poison de la réalité contemporaine. En Autriche, ce sont d'abord de jeunes flic-vigiles qui s’entraînent à tuer. Puis on est dans une usine de sexe virtuel où des femmes rejetées de partout s’agitent misérablement devant des webcams de la firme. L’une d’elles, l'un des deux personnages principaux du film, dégaine de jolie blonde un peu paumée, qui essaie d’échapper à ce labyrinthe de branlerie froide, se retrouve en Autriche où elle est censée s’occuper d’un petit monstre de dix ans. Puis elle finit dans un asile de vieux, comme un ange en uniforme dans ce mouroir. Quant au jeune homme rejeté de son cours de vigiles, puis jeté de l'appart de sa petite amie chez laquelle il débarque avec un pitbull, il va lui aussi d'impasse en impasse jusqu'au moment où ce qui a l'air de son père lui propos de partager une fille de cabaret. C'est abject et d'une étrange pureté Ulrich Seidl est un déprimé salutaire à mes yeux. L’un de ses premiers films, Amours bestiales, consacré à la relation maladive de nos contemporains avec les animaux, m’est resté comme un clou rouillé dans la chair de l'âme. M

Ulrich Seidl est un déprimé salutaire à mes yeux. L’un de ses premiers films, Amours bestiales, consacré à la relation maladive de nos contemporains avec les animaux, m’est resté comme un clou rouillé dans la chair de l'âme. M

Hier trois bus scolaires étaient garés à l'entrée, qui déversait une foule de jeunes filles voilées, venues tout exprès de Surif, un village du district d'Hébron. Ca chahute sur l'esplanade, ça nous regarde, ça pouffe et ça gigote, ça court dans tous les sens et ça brandit haut le téléphone portable pour immortaliser l'excursion. Habillées à la dernière mode occidentale, me dit ma mère, qui en sait plus loin que moi sur le sujet. Une adolescente insiste pour se faire prendre en photo à ses côtés. Elles ne voient pas souvent des étrangers, mais ne sont pas bégueules pour un sou – elles m'interpellent et puis se cachent l'une derrière l'autre en riant. A l'intérieur du mausolée, elles font la queue pour se faire tirer le portrait par leurs camarades, posant, soudain toutes sérieuses, entre les deux soldats en uniforme d'apparat qui gardent la stèle commémorative. « Ici repose le martyr Yasser Arafat », et le vieil Abu Ammar, comme on l'appelle ici, apprécie sans doute cette invasion turbulente aux rires étouffés.

Hier trois bus scolaires étaient garés à l'entrée, qui déversait une foule de jeunes filles voilées, venues tout exprès de Surif, un village du district d'Hébron. Ca chahute sur l'esplanade, ça nous regarde, ça pouffe et ça gigote, ça court dans tous les sens et ça brandit haut le téléphone portable pour immortaliser l'excursion. Habillées à la dernière mode occidentale, me dit ma mère, qui en sait plus loin que moi sur le sujet. Une adolescente insiste pour se faire prendre en photo à ses côtés. Elles ne voient pas souvent des étrangers, mais ne sont pas bégueules pour un sou – elles m'interpellent et puis se cachent l'une derrière l'autre en riant. A l'intérieur du mausolée, elles font la queue pour se faire tirer le portrait par leurs camarades, posant, soudain toutes sérieuses, entre les deux soldats en uniforme d'apparat qui gardent la stèle commémorative. « Ici repose le martyr Yasser Arafat », et le vieil Abu Ammar, comme on l'appelle ici, apprécie sans doute cette invasion turbulente aux rires étouffés. Le lendemain de mon arrivée à Ramallah, nous sommes venus ici. C'était un soir de novembre 2005, un an après la mort du raïs, il faisait froid, il pleuvait un peu. Un soldat solitaire nous a invité à rentrer dans la Muqataa, il ne nous a pas demandé de laisser nos sacs à l'entrée, il souriait, on entrait ici comme dans un sympathique moulin. En nous voyant approcher quatre soldats ont regagné l'édifice vite fait, une provisoire boîte de verre, construite dans l'attente du mausolée d'aujourd'hui. J'étais ému en entrant, les quatre gardes encadraient la tombe, au garde à vous, c'était encore une pierre tombale toute simple, recouverte de couronnes. La plus grande, à nos pieds, avait été envoyée par l'Afrique du Sud. Posé à côté, il y avait un distributeur de kleenex en carton. Derrière on avait accroché un poster un peu froissé, un photomontage représentant l'homme devant le Dôme du Rocher. Il voulait se faire enterrer à Jérusalem, il n'a pas eu ce droit. Nous sommes restés là, mains croisées, entre la politesse et l'émotion, et les regards droits des soldats. Et puis l'un d'eux s'est baissé, pour prendre une boîte de biscuits, qu'il nous a tendue. C'était Ramadan, c'était l'usage, alors nous avons grignoté nos biscuits au-dessus de la pierre, en essayant de ne pas faire tomber trop de miettes. Et puis d'autres visiteurs sont venus, trois Palestiniens qui ont écrasé leurs cigarettes à l'entrée. Ce n'étaient pas des touristes, eux, ils venaient saluer Abu Ammar comme on vient saluer un proche, nous nous sommes retirés.

Le lendemain de mon arrivée à Ramallah, nous sommes venus ici. C'était un soir de novembre 2005, un an après la mort du raïs, il faisait froid, il pleuvait un peu. Un soldat solitaire nous a invité à rentrer dans la Muqataa, il ne nous a pas demandé de laisser nos sacs à l'entrée, il souriait, on entrait ici comme dans un sympathique moulin. En nous voyant approcher quatre soldats ont regagné l'édifice vite fait, une provisoire boîte de verre, construite dans l'attente du mausolée d'aujourd'hui. J'étais ému en entrant, les quatre gardes encadraient la tombe, au garde à vous, c'était encore une pierre tombale toute simple, recouverte de couronnes. La plus grande, à nos pieds, avait été envoyée par l'Afrique du Sud. Posé à côté, il y avait un distributeur de kleenex en carton. Derrière on avait accroché un poster un peu froissé, un photomontage représentant l'homme devant le Dôme du Rocher. Il voulait se faire enterrer à Jérusalem, il n'a pas eu ce droit. Nous sommes restés là, mains croisées, entre la politesse et l'émotion, et les regards droits des soldats. Et puis l'un d'eux s'est baissé, pour prendre une boîte de biscuits, qu'il nous a tendue. C'était Ramadan, c'était l'usage, alors nous avons grignoté nos biscuits au-dessus de la pierre, en essayant de ne pas faire tomber trop de miettes. Et puis d'autres visiteurs sont venus, trois Palestiniens qui ont écrasé leurs cigarettes à l'entrée. Ce n'étaient pas des touristes, eux, ils venaient saluer Abu Ammar comme on vient saluer un proche, nous nous sommes retirés.

Ensuite, avec mon père, évoquant le grand récit d’Histoire qui se déroulait sous nos yeux du Louvre, justement, aux Tuileries, et de la Concorde à l’Arc de triomphe, nous avions pris tous deux conscience pour la première fois, je crois, de ce qui peut faire l’orgueil séculaire d’une nation (par la suite j’ai ressenti la même chose au Japon et en Egypte), ou d’une civilisation, par opposition à l’histoire parcellaire, décousue et recousue d’un petit pays comme le nôtre, patchwork de cultures où je vois aujourd’hui une miniature de l’Europe dont rêvait Denis de Rougemont, très loin à vrai dire de Bruxelles…

Ensuite, avec mon père, évoquant le grand récit d’Histoire qui se déroulait sous nos yeux du Louvre, justement, aux Tuileries, et de la Concorde à l’Arc de triomphe, nous avions pris tous deux conscience pour la première fois, je crois, de ce qui peut faire l’orgueil séculaire d’une nation (par la suite j’ai ressenti la même chose au Japon et en Egypte), ou d’une civilisation, par opposition à l’histoire parcellaire, décousue et recousue d’un petit pays comme le nôtre, patchwork de cultures où je vois aujourd’hui une miniature de l’Europe dont rêvait Denis de Rougemont, très loin à vrai dire de Bruxelles…

Thierry Vernet. Peindre, écrire chemin faisant. Préface de Nicolas Bouvier. L’Age d’Homme, 708p.

Thierry Vernet. Peindre, écrire chemin faisant. Préface de Nicolas Bouvier. L’Age d’Homme, 708p.

C'est par là, dit-il, c'est tout droit. C'est sûr ? Tout droit, pas plus compliqué, pas à droite et à gauche ou à gauche ensuite après le feu ? Juste tout droit ? Oui oui tout droit. Bien sûr, après le premier virage nous attendait une bifurcation et un choix périlleux, et bien sûr nous faisions le mauvais. Etrange contrée vraiment, on avait l'impression d'être absolument seuls, mais toutes les heures, au détour d'un buisson surgissait un Bangladais, aussi à l'aise dans la jungle que vous à la Désirade. Ils se ressemblaient tous, ces Bangladais (ou alors c'étaient les mêmes qui se remettaient exprès sur le chemin), et ils nous perdaient du mieux qu'ils pouvaient, ils y mettaient du coeur et de l'effort, vraiment, sérieux et appliqués, et nous suants, à moitié morts de soif et de fatigue, d'implorer la route juste, le chemin vrai pour sortir enfin de cet enfer, et eux de se plier en quatre pour nous égarer davantage. Vraiment l'idée leur plaisait, contrairement à vos Japonais. Ils se mettaient à plusieurs parfois, ils n'étaient pas toujours d'accord sur le meilleur piège à nous tendre, leurs dissensions nous rassuraient, l'un d'eux au moins avait raison. Mais le plus souvent ils étaient unanimes à tendre leurs bras pour nous précipiter plus avant dans l'inconnu et les fièvres. Mes compagnons me faisaient peur désormais, ils étaient clairement en train de subir une inquiétante métamorphose, blancs comme des spectres, avec des plaques rouge homard sur le visage, et déjà à moitiés liquides. Je fis comme si de rien n'était, je ne savais pas comment ces créatures pouvaient réagir, et puis il allait faire faim, bientôt, des alliances allaient se nouer pour la survie, il fallait rester sur ses gardes.

C'est par là, dit-il, c'est tout droit. C'est sûr ? Tout droit, pas plus compliqué, pas à droite et à gauche ou à gauche ensuite après le feu ? Juste tout droit ? Oui oui tout droit. Bien sûr, après le premier virage nous attendait une bifurcation et un choix périlleux, et bien sûr nous faisions le mauvais. Etrange contrée vraiment, on avait l'impression d'être absolument seuls, mais toutes les heures, au détour d'un buisson surgissait un Bangladais, aussi à l'aise dans la jungle que vous à la Désirade. Ils se ressemblaient tous, ces Bangladais (ou alors c'étaient les mêmes qui se remettaient exprès sur le chemin), et ils nous perdaient du mieux qu'ils pouvaient, ils y mettaient du coeur et de l'effort, vraiment, sérieux et appliqués, et nous suants, à moitié morts de soif et de fatigue, d'implorer la route juste, le chemin vrai pour sortir enfin de cet enfer, et eux de se plier en quatre pour nous égarer davantage. Vraiment l'idée leur plaisait, contrairement à vos Japonais. Ils se mettaient à plusieurs parfois, ils n'étaient pas toujours d'accord sur le meilleur piège à nous tendre, leurs dissensions nous rassuraient, l'un d'eux au moins avait raison. Mais le plus souvent ils étaient unanimes à tendre leurs bras pour nous précipiter plus avant dans l'inconnu et les fièvres. Mes compagnons me faisaient peur désormais, ils étaient clairement en train de subir une inquiétante métamorphose, blancs comme des spectres, avec des plaques rouge homard sur le visage, et déjà à moitiés liquides. Je fis comme si de rien n'était, je ne savais pas comment ces créatures pouvaient réagir, et puis il allait faire faim, bientôt, des alliances allaient se nouer pour la survie, il fallait rester sur ses gardes.

Je n’ai fait qu’une balade en compagnie de Lieve Joris, mais alors mémorable, dans nos préalpes voisines, d’abord au col de Jaman d’où l’on découvre l’immense conque bleue du Léman.

Je n’ai fait qu’une balade en compagnie de Lieve Joris, mais alors mémorable, dans nos préalpes voisines, d’abord au col de Jaman d’où l’on découvre l’immense conque bleue du Léman.  Nous parcourions des pierriers à chamois et vipères sur les vires desquels elle me raconta sa visite à V.S. Naipaul à Trinidad de Tobago, à l’occasion d’une réunion de famille homérique… puis à la terrasse vertigineuse de l’hôtel de Sonloup où, durant le repas, son ami chef de guerre en opération aux frontières du Kivu l’appela au moyen de son portable satellitaire pour nous faire entendre le crépitement des armes automatique, avec ce léger décalage qui rend la guerre encore plus surréaliste que d’ordinaire.

Nous parcourions des pierriers à chamois et vipères sur les vires desquels elle me raconta sa visite à V.S. Naipaul à Trinidad de Tobago, à l’occasion d’une réunion de famille homérique… puis à la terrasse vertigineuse de l’hôtel de Sonloup où, durant le repas, son ami chef de guerre en opération aux frontières du Kivu l’appela au moyen de son portable satellitaire pour nous faire entendre le crépitement des armes automatique, avec ce léger décalage qui rend la guerre encore plus surréaliste que d’ordinaire.  C’est une irrésistible godiche qui écrivait, en février 1897, de passage aux îles Samoa: « Je crois que les voyages nous dépouillent un peu de notre vanité, en nous donnant l’occasion de nous comparer à d’autres nations ou d’autres races que nous avions jugées inférieures. »

C’est une irrésistible godiche qui écrivait, en février 1897, de passage aux îles Samoa: « Je crois que les voyages nous dépouillent un peu de notre vanité, en nous donnant l’occasion de nous comparer à d’autres nations ou d’autres races que nous avions jugées inférieures. » Dans le registre des formulations les plus difficiles à admettre de nos jours figurent ses affirmations sur les « nègres » américains. Elle qui a aimé les indigènes du Pacifique au point d’hésiter à s’établir dans les îles bienheureuses de Samoa ou d’Hawaï, elle exprime sans états d’âme la répulsion physique que lui inspirent les serveurs noirs aux États-Unis et se demande si la condition des esclaves n’était pas préférable, somme toute, à celle de ces « nègres» émancipés d’une jeune génération « à demi lettrée, négligée, en loques ». Et d’argumenter dans le plus pur style colonialiste : « Aujourd’hui ils sont libres ; mais à quoi sert la liberté, si l’on ne sait qu’en faire ? Ces gens sont des enfants, et, comme la plupart des écoliers, sans inclination naturelle au travail ; ils feraient volontiers quelque chose, si une volonté étrangère les y poussait : livrés à eux-mêmes ils ne sont rien. » De tels propos, aujourd’hui, vaudraient l’opprobre à Lina Bögli. Pourtant, au jeu des rapprochements artificiels entre époques, force est de conjecturer qu’une voyageuse de cette trempe serait de nos jours beaucoup plus « concernée» par les «Natives ». Il faut rappeler, dans la foulée, que notre brave instit, pendant toutes ces années, n’a jamais eu le temps, ni le tempérament non plus, de s’encanailler. « Je n’ai jamais eu ma part des plaisirs de la jeunesse », avoue cette probable vierge qui s’exclame en quittant Sydney en 1896, après quatre ans de séjour, que ce qu’elle regrettera surtout est « cet être aimable et aimant, pour lequel j’ai travaillé, que j’ai tour à tour grondé et si tendrement aimé, la jeune fille australienne ».

Dans le registre des formulations les plus difficiles à admettre de nos jours figurent ses affirmations sur les « nègres » américains. Elle qui a aimé les indigènes du Pacifique au point d’hésiter à s’établir dans les îles bienheureuses de Samoa ou d’Hawaï, elle exprime sans états d’âme la répulsion physique que lui inspirent les serveurs noirs aux États-Unis et se demande si la condition des esclaves n’était pas préférable, somme toute, à celle de ces « nègres» émancipés d’une jeune génération « à demi lettrée, négligée, en loques ». Et d’argumenter dans le plus pur style colonialiste : « Aujourd’hui ils sont libres ; mais à quoi sert la liberté, si l’on ne sait qu’en faire ? Ces gens sont des enfants, et, comme la plupart des écoliers, sans inclination naturelle au travail ; ils feraient volontiers quelque chose, si une volonté étrangère les y poussait : livrés à eux-mêmes ils ne sont rien. » De tels propos, aujourd’hui, vaudraient l’opprobre à Lina Bögli. Pourtant, au jeu des rapprochements artificiels entre époques, force est de conjecturer qu’une voyageuse de cette trempe serait de nos jours beaucoup plus « concernée» par les «Natives ». Il faut rappeler, dans la foulée, que notre brave instit, pendant toutes ces années, n’a jamais eu le temps, ni le tempérament non plus, de s’encanailler. « Je n’ai jamais eu ma part des plaisirs de la jeunesse », avoue cette probable vierge qui s’exclame en quittant Sydney en 1896, après quatre ans de séjour, que ce qu’elle regrettera surtout est « cet être aimable et aimant, pour lequel j’ai travaillé, que j’ai tour à tour grondé et si tendrement aimé, la jeune fille australienne ». «L’Amérique semble être le pays des femmes remarquables », note Lina Bögli à l’aube du siècle nouveau, et c’est en larmes que, deux ans plus tard, elle quittera le Nouveau-Monde. Retrouvant la vieille et chère Europe, Lina Bögli achève son Odyssée avec la ponctualité d’une horloge. Fatiguée mais contente, retrouvant Cracovie en juillet 1902, elle écrit encore : «En regardant en arrière, je vois qu’en somme j’ai eu bien peu de souffrances et de difficultés. Jamais le moindre accident grave ne m’est survenu ; je n’ai jamais manqué ni train ni bateau ; je n’ai jamais rien perdu, n’ai jamais été volée ni insultée ; mais j’ai rencontré partout la plus grande politesse de la part de tous, à quelque nation que j’eusse affaire...»

«L’Amérique semble être le pays des femmes remarquables », note Lina Bögli à l’aube du siècle nouveau, et c’est en larmes que, deux ans plus tard, elle quittera le Nouveau-Monde. Retrouvant la vieille et chère Europe, Lina Bögli achève son Odyssée avec la ponctualité d’une horloge. Fatiguée mais contente, retrouvant Cracovie en juillet 1902, elle écrit encore : «En regardant en arrière, je vois qu’en somme j’ai eu bien peu de souffrances et de difficultés. Jamais le moindre accident grave ne m’est survenu ; je n’ai jamais manqué ni train ni bateau ; je n’ai jamais rien perdu, n’ai jamais été volée ni insultée ; mais j’ai rencontré partout la plus grande politesse de la part de tous, à quelque nation que j’eusse affaire...»

Je ne vous en souffle mot qu’à vous, mon ami, car je vous sais capable de garder un secret. Comme vous êtes un garçon sensible et sensé tout à la fois, vous ne me demandez pas pourquoi je me suis gardé de faire la moindre publicité à l’oniroscope, qui permet de transcrire ses rêves dans sa camera oscura à fins strictement personnelles, non plus qu’au mnémoscaphe, autorisant la circumnagivation dans le tréfonds de son eau songeuse: vous avez compris quel mauvais usage en feraient d’aucuns. Enfin, puisque tu m’as rendu ma plume, gentil Pascal, l’accès aux plans de ces appareils te sera néanmoins permis lorsque tu te pointeras à La Désirade. Ce qu’attendant je te souhaite de beaux rêves, et à ta moitié d’orange, au clair de la terre…

Je ne vous en souffle mot qu’à vous, mon ami, car je vous sais capable de garder un secret. Comme vous êtes un garçon sensible et sensé tout à la fois, vous ne me demandez pas pourquoi je me suis gardé de faire la moindre publicité à l’oniroscope, qui permet de transcrire ses rêves dans sa camera oscura à fins strictement personnelles, non plus qu’au mnémoscaphe, autorisant la circumnagivation dans le tréfonds de son eau songeuse: vous avez compris quel mauvais usage en feraient d’aucuns. Enfin, puisque tu m’as rendu ma plume, gentil Pascal, l’accès aux plans de ces appareils te sera néanmoins permis lorsque tu te pointeras à La Désirade. Ce qu’attendant je te souhaite de beaux rêves, et à ta moitié d’orange, au clair de la terre…

C'est peut-être vrai pour les écrivains qui ont roulé leur bosse, ça l'est moins pour les jeunes scribouillards, qui feraient mieux d'aller voir la lumière du jour plus souvent. Ils ont parfois de la chance, le hasard fait parfois irruption dans leur inquiète retraite, à la manière de ce sac à main que la vie a déposé, une nuit, dans notre jardin, par le truchement de quelque voleur de poule qui cherchait un coin isolé pour explorer son butin. C'est toujours assez glauque, un sac à main éventré dans les herbes hautes. C'est un peu comme découvrir un cadavre (toute proportion gardée bien sûr, je ne tiens pas à vérifier la validité de ma comparaison, je me contente volontiers du sac à main). Il y a là toute une intimité profanée, les reliefs d'une existence, le souvenir d'un instant qu'on imagine violent, d'autant plus violent que la délinquance est rare. La victime n'a pas vingt-cinq ans, son visage sourit encore, sur la carte d'identité abandonnée dans les herbes hautes. C'est important, une carte d'identité, sans elle il est impossible de circuler. Elle est délivrée par Israël, via l'Autorité Palestinienne, et les procédures de renouvellement sont longues et compliquées.

C'est peut-être vrai pour les écrivains qui ont roulé leur bosse, ça l'est moins pour les jeunes scribouillards, qui feraient mieux d'aller voir la lumière du jour plus souvent. Ils ont parfois de la chance, le hasard fait parfois irruption dans leur inquiète retraite, à la manière de ce sac à main que la vie a déposé, une nuit, dans notre jardin, par le truchement de quelque voleur de poule qui cherchait un coin isolé pour explorer son butin. C'est toujours assez glauque, un sac à main éventré dans les herbes hautes. C'est un peu comme découvrir un cadavre (toute proportion gardée bien sûr, je ne tiens pas à vérifier la validité de ma comparaison, je me contente volontiers du sac à main). Il y a là toute une intimité profanée, les reliefs d'une existence, le souvenir d'un instant qu'on imagine violent, d'autant plus violent que la délinquance est rare. La victime n'a pas vingt-cinq ans, son visage sourit encore, sur la carte d'identité abandonnée dans les herbes hautes. C'est important, une carte d'identité, sans elle il est impossible de circuler. Elle est délivrée par Israël, via l'Autorité Palestinienne, et les procédures de renouvellement sont longues et compliquées.

C’est l’une des nouvelles à dormir debout qu’a publiées récemment l’auteur belge Bernard Quiriny, sous le titre de Contes carnivores préfacées par Enrique Vila-Matas qui tient l’auteur en grande estime. Ou vous pourriez prêtez à votre jeune fille la destinée de la servante de Son Excellence, l’évêque d’Argentine à deux corps. Je dis bien : à deux corps, mais gratifié d’une seule âme par le Seigneur. D’où complications pour l’intéressé, comme il aurait pu en aller aussi de votre jeune fille amoureuse for ever ever ever d’on ne sait toujours pas qui. Vous avez préservé son secret, tandis que j’ai violé celui de mes squatters.

C’est l’une des nouvelles à dormir debout qu’a publiées récemment l’auteur belge Bernard Quiriny, sous le titre de Contes carnivores préfacées par Enrique Vila-Matas qui tient l’auteur en grande estime. Ou vous pourriez prêtez à votre jeune fille la destinée de la servante de Son Excellence, l’évêque d’Argentine à deux corps. Je dis bien : à deux corps, mais gratifié d’une seule âme par le Seigneur. D’où complications pour l’intéressé, comme il aurait pu en aller aussi de votre jeune fille amoureuse for ever ever ever d’on ne sait toujours pas qui. Vous avez préservé son secret, tandis que j’ai violé celui de mes squatters.  Passionnant ? Absolument pas : misérable. Sans trace de joie de vivre (sauf au début et ensuite par sursauts) ni de fantaisie imaginative : un tissu de considérations pseudo-philosophiques et de dialogues de sourds (car les rédacteurs de ce journal se parlaient par ce truchement), avec quelque chose de pathétique dans le vide de l’observation et du sentiment. Je me dis alors qu’il y avait là la matière d’un roman d’une forme originale, mais ce n’est qu’aujourd’hui que je me sentirais la capacité, je veux dire : l’imagination, de m’y colleter.

Passionnant ? Absolument pas : misérable. Sans trace de joie de vivre (sauf au début et ensuite par sursauts) ni de fantaisie imaginative : un tissu de considérations pseudo-philosophiques et de dialogues de sourds (car les rédacteurs de ce journal se parlaient par ce truchement), avec quelque chose de pathétique dans le vide de l’observation et du sentiment. Je me dis alors qu’il y avait là la matière d’un roman d’une forme originale, mais ce n’est qu’aujourd’hui que je me sentirais la capacité, je veux dire : l’imagination, de m’y colleter.  L’imagination d’un conteur à la Gripari, comme celle de l’auteur des Contes carnivores, ou celle de Cortazar dont on vient de ressortir les nouvelles en Quarto, semblent ressortir à l’invention pure. On se rappelle aussi Les Aventures d’Arthur Gordon Pym, cette merveille étrange. Pourtant vous avez raison de penser que ces histoires apparemment extraordinaires procèdent elles aussi d’une expérience et d’un savoir d’acquisition. Gripari a évoqué, dans Pierrot la lune, sa vie personnelle où l’imagination ne semble jouer aucun rôle, au contraire de ses merveilleux contes pour enfants ou de ses nouvelles plus ou moins fantastiques. A y regarder de plus près, on constate qu’il en va tout autrement. A contrario, certains univers qui semblent découler de prodiges d’imagination, notamment dans la science fiction, se réduisent souvent à des clichés répétitifs et autres gadgets mécaniques. Votre sac est une auberge espagnole : vous y trouverez ce que vous y fourrerez.

L’imagination d’un conteur à la Gripari, comme celle de l’auteur des Contes carnivores, ou celle de Cortazar dont on vient de ressortir les nouvelles en Quarto, semblent ressortir à l’invention pure. On se rappelle aussi Les Aventures d’Arthur Gordon Pym, cette merveille étrange. Pourtant vous avez raison de penser que ces histoires apparemment extraordinaires procèdent elles aussi d’une expérience et d’un savoir d’acquisition. Gripari a évoqué, dans Pierrot la lune, sa vie personnelle où l’imagination ne semble jouer aucun rôle, au contraire de ses merveilleux contes pour enfants ou de ses nouvelles plus ou moins fantastiques. A y regarder de plus près, on constate qu’il en va tout autrement. A contrario, certains univers qui semblent découler de prodiges d’imagination, notamment dans la science fiction, se réduisent souvent à des clichés répétitifs et autres gadgets mécaniques. Votre sac est une auberge espagnole : vous y trouverez ce que vous y fourrerez. Pour ma part, je vous laisse ce pardessus oublié par mes squatters avec leur journal. Jetez-le sur les épaules de votre imagination....

Pour ma part, je vous laisse ce pardessus oublié par mes squatters avec leur journal. Jetez-le sur les épaules de votre imagination....

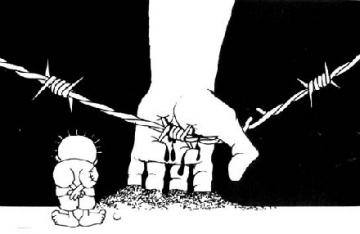

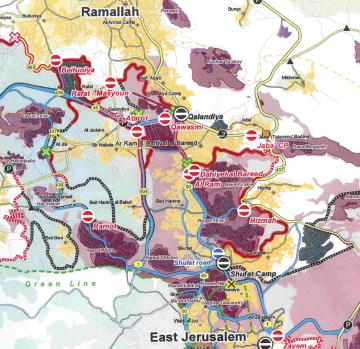

Ce n'est pas juste une image, c'est une réalité, je l'aie vue de mes yeux. Une association israélienne organisait des visites de Jérusalem et de ses alentours, les maisons détruites et les colonies en construction, tous les méfaits de l'Occupation. Notre bus avait suivi le mur, sur une centaine de mètres, jusqu'à une brèche. Une brèche comme il y en a des dizaines, mais impraticable, ce jour-là, parce qu'une jeep la surveillait. Le bus s'arrête, et c'est là que nous avons vu le petit spectacle, comme mis en scène exprès pour nous, cette femme qui s'avance, sa robe poussiéreuse, elle a dû marcher longtemps, elle a dû escalader les blocs de béton, elle porte son enfant, le soldat refuse de la laisser passer. J'avais l'impression de voir un cliché, une actrice sortie d'un mauvais documentaire de propagande. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a rien de plus universel que la souffrance d'une mère luttant pour soigner son enfant… et pourtant ça ne marche pas, l'image ne m'émeut pas, pas immédiatement – malgré ses détails, la poussière, son visage fatigué, l'image se surimpose à d'autres images identiques, elle perd de son sens, de sa réalité. La scène a été vue trop souvent, trop souvent décrite, elle est usée.

Ce n'est pas juste une image, c'est une réalité, je l'aie vue de mes yeux. Une association israélienne organisait des visites de Jérusalem et de ses alentours, les maisons détruites et les colonies en construction, tous les méfaits de l'Occupation. Notre bus avait suivi le mur, sur une centaine de mètres, jusqu'à une brèche. Une brèche comme il y en a des dizaines, mais impraticable, ce jour-là, parce qu'une jeep la surveillait. Le bus s'arrête, et c'est là que nous avons vu le petit spectacle, comme mis en scène exprès pour nous, cette femme qui s'avance, sa robe poussiéreuse, elle a dû marcher longtemps, elle a dû escalader les blocs de béton, elle porte son enfant, le soldat refuse de la laisser passer. J'avais l'impression de voir un cliché, une actrice sortie d'un mauvais documentaire de propagande. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a rien de plus universel que la souffrance d'une mère luttant pour soigner son enfant… et pourtant ça ne marche pas, l'image ne m'émeut pas, pas immédiatement – malgré ses détails, la poussière, son visage fatigué, l'image se surimpose à d'autres images identiques, elle perd de son sens, de sa réalité. La scène a été vue trop souvent, trop souvent décrite, elle est usée. Et alors je comprends ce qui ne marche pas, dans cette image, le détail qui cloche : c'est le foulard. Non pas parce qu'il fait de cette femme une musulmane, ce qui en ces temps d'islamophobie ne constitue pas le meilleur passeport, mais parce qu'il fait d'elle une Palestinienne. Elle n'est plus la femme, la mère : elle est la Palestinienne, et ça ne veut plus rien dire parce qu'on l'a vue trop souvent, ça va, on connaît ça, la pauvre Palestinienne avec son gamin, devant la jeep, sur fond de béton. C'est le syndrome du bambin africain avec son ventre gonflé.

Et alors je comprends ce qui ne marche pas, dans cette image, le détail qui cloche : c'est le foulard. Non pas parce qu'il fait de cette femme une musulmane, ce qui en ces temps d'islamophobie ne constitue pas le meilleur passeport, mais parce qu'il fait d'elle une Palestinienne. Elle n'est plus la femme, la mère : elle est la Palestinienne, et ça ne veut plus rien dire parce qu'on l'a vue trop souvent, ça va, on connaît ça, la pauvre Palestinienne avec son gamin, devant la jeep, sur fond de béton. C'est le syndrome du bambin africain avec son ventre gonflé. Elle réussit à s'approcher de notre bus, elle est prête à tout, elle nous interpelle, elle veut aller à l'hôpital. Vous imaginez combien on peut être à l'aise, assis derrière la vitre d'un bus climatisé, avec une femme en contrebas, qui vous supplie de l'aider. Notre guide sort du bus, il est israélien, il parlemente avec le soldat, il désigne la femme, il désigne le mur, il désigne l'enfant, il s'énerve. Le soldat se retient, gêné sans doute par nos regards, mais il ne cède pas.

Elle réussit à s'approcher de notre bus, elle est prête à tout, elle nous interpelle, elle veut aller à l'hôpital. Vous imaginez combien on peut être à l'aise, assis derrière la vitre d'un bus climatisé, avec une femme en contrebas, qui vous supplie de l'aider. Notre guide sort du bus, il est israélien, il parlemente avec le soldat, il désigne la femme, il désigne le mur, il désigne l'enfant, il s'énerve. Le soldat se retient, gêné sans doute par nos regards, mais il ne cède pas.

Le grand Ramuz l’écrit pendant la guerre 14-18. Alors que le pauvre Cendrars, engagé volontaire, saigne sur un brancard avant de se faire amputer et de vivre des jours hallucinants dans la chambre d’un jeune soldat qui crèvera de façon atroce, littéralement achevé par un officier chirurgien (c’est raconté dans J’ai saigné), Ramuz écrit comme ça que certes, c’est bien affreux de penser que des milliers de jeunes Français sont en train de mourir dans les tranchées, mais que de penser cela aussi est une souffrance, au moins aussi douloureux que de le vivre. Eh bien non : ce n’est pas pareil. La pesée des douleurs est une opération tout à fait impossible, mais disons que certaines situations « limites », vécues par nos frères humains, appellent un minimum de réserve de la part des « privilégiés » que nous sommes, étant entendu que cette appellation cache souvent de grandes détresses. Bref, parlons de ce que nous voyons et vivons, de ce qui nous révolte et qui nous enrage ou nous encourage au contraire.

Le grand Ramuz l’écrit pendant la guerre 14-18. Alors que le pauvre Cendrars, engagé volontaire, saigne sur un brancard avant de se faire amputer et de vivre des jours hallucinants dans la chambre d’un jeune soldat qui crèvera de façon atroce, littéralement achevé par un officier chirurgien (c’est raconté dans J’ai saigné), Ramuz écrit comme ça que certes, c’est bien affreux de penser que des milliers de jeunes Français sont en train de mourir dans les tranchées, mais que de penser cela aussi est une souffrance, au moins aussi douloureux que de le vivre. Eh bien non : ce n’est pas pareil. La pesée des douleurs est une opération tout à fait impossible, mais disons que certaines situations « limites », vécues par nos frères humains, appellent un minimum de réserve de la part des « privilégiés » que nous sommes, étant entendu que cette appellation cache souvent de grandes détresses. Bref, parlons de ce que nous voyons et vivons, de ce qui nous révolte et qui nous enrage ou nous encourage au contraire.

On arrive au checkpoint, enfin, un beau, bien construit, avec mirador et tout, et qui ne manque pas de personnel, il y a le bidasse du mirador, trois qui discutent en bas, trois autres qui contrôlent les papiers. Ils doivent crever de chaud, sous leurs casques et leurs gilets pare-balles, et le poids du fusil qui leur ronge l'épaule… On nous demande nos papiers, bien sûr, et bien sûr on nous demande notre nationalité, et comme à chaque fois nous répondons en grommelant que cette information figure, elle aussi, sur les passeports qu'ils font semblant de feuilleter, qu'ils tiennent à l'envers. Cela arrive souvent, de se retrouver face à des soldats quasi analphabètes, qui ne parlent qu'hébreu, et parfois russe, ou une quelconque langue éthiopienne, s'ils n'ont pas oublié leur pays d'origine. C'est un droit inaliénable, de ne pas parler anglais, mais ici cette ignorance est un peu dangereuse, quand on tient un fusil. On est plus facilement amené à utiliser d'autres modes de communication, surtout quand on a vingt ans, qu'on est énervé par la chaleur et par la fatigue.

On arrive au checkpoint, enfin, un beau, bien construit, avec mirador et tout, et qui ne manque pas de personnel, il y a le bidasse du mirador, trois qui discutent en bas, trois autres qui contrôlent les papiers. Ils doivent crever de chaud, sous leurs casques et leurs gilets pare-balles, et le poids du fusil qui leur ronge l'épaule… On nous demande nos papiers, bien sûr, et bien sûr on nous demande notre nationalité, et comme à chaque fois nous répondons en grommelant que cette information figure, elle aussi, sur les passeports qu'ils font semblant de feuilleter, qu'ils tiennent à l'envers. Cela arrive souvent, de se retrouver face à des soldats quasi analphabètes, qui ne parlent qu'hébreu, et parfois russe, ou une quelconque langue éthiopienne, s'ils n'ont pas oublié leur pays d'origine. C'est un droit inaliénable, de ne pas parler anglais, mais ici cette ignorance est un peu dangereuse, quand on tient un fusil. On est plus facilement amené à utiliser d'autres modes de communication, surtout quand on a vingt ans, qu'on est énervé par la chaleur et par la fatigue. On passe, la route cahote sur trois cents mètres, jusqu'à une pauvre guérite qui tremble dans la chaleur, sur laquelle flotte un drapeau palestinien. Le soldat est armé, lui aussi, mais seul. Il nous demande d'où on vient, garez-vous sur le côté. Je sors de la voiture, empli d'une divine colère, je lui dis que merde, on a attendu une demi-heure chez les autres, là, il va pas nous faire chier lui aussi ! Il me regarde, sérieux comme la mort. Il ignore les passeports que je lui tends. Il me redemande d'où on vient. Je suis suisse, elle italienne. Oh, dit-il en anglais cette fois, pour montrer qu'il en connaît deux mots, des mots prononcés lentement, bien détachés, she is italian… et puis un sourire éclatant s'ouvre dans son visage brun, Welcome to Jericho !

On passe, la route cahote sur trois cents mètres, jusqu'à une pauvre guérite qui tremble dans la chaleur, sur laquelle flotte un drapeau palestinien. Le soldat est armé, lui aussi, mais seul. Il nous demande d'où on vient, garez-vous sur le côté. Je sors de la voiture, empli d'une divine colère, je lui dis que merde, on a attendu une demi-heure chez les autres, là, il va pas nous faire chier lui aussi ! Il me regarde, sérieux comme la mort. Il ignore les passeports que je lui tends. Il me redemande d'où on vient. Je suis suisse, elle italienne. Oh, dit-il en anglais cette fois, pour montrer qu'il en connaît deux mots, des mots prononcés lentement, bien détachés, she is italian… et puis un sourire éclatant s'ouvre dans son visage brun, Welcome to Jericho !