RENCONTRE Nullarbor, prix Nicolas Bouvier 2007 et cité parmi les 20 meilleurs livres 2007 du magazine Lire, marque l’apparition d’un écrivain de forte trempe : David Fauquemberg. Vient de reparaître en Folio !

L’Aventure, au sens le plus fort, d’un combat de l’homme avec la nature, et contre lui-même, tel que l’ont célébré un Melville ou un Hemingway, est-elle encore possible aujourd’hui ? Elle l’a été doublement pour David Fauquemberg, puisque c’est en forcené qu’il l’a vécue dans sa vingtaine avant d’en tirer un véritable roman initiatique.

- D’où le goût du voyage vous vient-il ?

- Je suis né en 1973, à Saint-Omer, mais j'ai grandi aux frontières du bocage normand - l'horizon à 20m, des clôtures, des haies d'arbres, pas étonnant que les grands espaces m'attirent ! Très tôt, je me suis mis à lire comme un malade tout ce qui me tombait sous la main, Jules Verne, Stevenson, London, Balzac, Flaubert, Giono, puis très vite Dostoïevski, Tolstoï, Gogol, Cendrars, Conrad, Melville, Knut Hamsun, Guimaraes Rosa, Faulkner (le grand choc de mes vingt ans, que je relis régulièrement, en anglais, et qui me met sur le cul à chaque fois), etc. Mais aucun rapport d'érudition ni de vénération dans tout cela : j'ai ce défaut/qualité d'oublier très vite, en surface, ce que je lis. Impossible de me souvenir de l'exacte intrigue, des personnages, de citations. Mais il me reste des sensations, très fortes, des images, des ambiances. J'ai un rapport excessivement physique à l'écrit, d'où la radicalité de certains choix, qui me font sans doute passer à côté de certains auteurs : j'aborde le livre comme dans un combat à mains nues, et si le contact ne s'opère pas, si le livre ou moi refusons le combat, je laisse tomber. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à justifier rationnellement mes préférences/rejets, ce qui me vaut bien des disputes ! Bref, à 17 ans direction Paris, études littéraires, philosophie, années de voyages (j'ai écrit ma maîtrise, L'artiste et la cité chez Platon, sur le pont d'un voilier, entre le Cap-Vert et les Antilles) et de lecture, de cinéma (jusqu'à trois films par jour !) A 25 ans, je me retrouve prof de philo le temps d'une année (perdu dans les forêts de Laponie, j'ai loupé la rentrée d'une semaine...), puis je me barre, excédé, en Australie - plus que l'aspect pédagogique, c'est la rigidité temporelle du métier, la répétition, qui m'ont fait fuir. Et puis je voulais voir du pays, j'étais en quête d'intensité. En Australie, je passe deux ans entre Melbourne où je suis basé, et les quatre coins du pays quand je m'éclipse. Nullarbor correspond aux derniers mois de ce voyage, les plus durs. Retour fulgurant (plus de visa) juste après ce périple dans l'Ouest, laissant derrière moi un amour, des amis. Je rentre cassé, littéralement, en France. Pas de boulot, pas d'argent, pas de chez moi. J'essaie de digérer ce voyage mais, cette fois, je ne sais pas quoi en faire. Les images, les sensations se bousculent, je suis hanté. Alors je commence à écrire, d'abord pour remettre de l'ordre, apprivoiser ce chaos. Comme le boxeur qui se réveille dans le vestiaire, se rappelle vaguement avoir baissé la garde au 2e round, et "refait le combat" pour tenter de comprendre comment il s'est retrouvé KO au 6e. Mais j'ai aussitôt compris qu'il ne suffirait pas de jeter les événements sur le papier, tels quels, pour me les approprier. Qu'il allait falloir trouver une langue, une structure. Bref, écrire. Ce que je n'avais jamais fait, à part de timides essais de poésie. Là, je ne pouvais plus me défiler, j'étais hanté, et puis j'avais le temps puisque pas de travail, l'appartement d'un ami à Paris, j'ai passé un an à écrire sans arrêt, dans l'inspiration du moment, dans le désordre.

- Comment avez-vous construit Nullarbor ?

- L'écriture, pour moi, c'est la pratique d'une certaine intensité, c'est proche de la musique, mélange fragile du jeu et d'une nécessaire rigueur, au service d'une voix, aspect le plus crucial à mon sens de la chose littéraire. C'est aussi le moyen de transmettre cette intensité au lecteur, un vecteur d'émotion, de révolte, de violence. C'est une discipline et un combat. Pendant sept ans, j'ai retravaillé le texte, essuyant plusieurs refus d'éditeurs pour des versions intermédiaires. Et pour gagner ma vie, j'ai écrit des guides, je suis devenu traducteur, j'ai fait des petits boulots. Et puis ma femme Christine m'a rejoint depuis l'Australie, Pablo est né en 2002, Ulysse en 2004. Contrairement aux clichés souvent véhiculés (l'écrivain maudit, sans amour, sans enfants...), ce cadre familial m'a aidé à venir à bout de ce livre, en m'obligeant à utiliser au mieux le peu de temps que j'avais. M'interdisant, en outre, de par les innombrables sacrifices consentis de part et d'autre, de baisser les bras devant les refus, nombreux, des éditeurs. Dès 2003, Alain Dugrand apparaît (l'Ange gardien de ma dédicace), se prend d'affection pour mon texte, m'encourage, me conseille, me relit encore et encore, tente de me faire publier. Courant 2006, enthousiasmé par la présente version du texte, il en parle à Michel Le Bris, qui publie Nullarbor et le défend farouchement.

- Dans quelle mesure vous identifiez-vous au narrateur ?

- L'expression même de "m'identifier au narrateur" me semble inappropriée, dans la mesure où ce narrateur se caractérise par l'érosion progressive, la quasi abolition de son identité. Mais je me reconnais dans sa présence au monde, dans le fait que ce qui le définit, c'est ce qu'il traverse et le regard qu'il porte sur les événements. Il n'est, en quelque sorte, que le point de convergence de toutes ses expériences, c'est-à-dire rien. La trajectoire est bien sûr recomposée - comment un point isolé aurait-il conscience, sur le moment, d'appartenir à une trajectoire ? Mais cette trajectoire n'est pas artificielle, c'est la logique même du récit, qui s'est imposée d'elle-même par une sorte de développement organique, presque miraculeux, et qui sert de fil directeur sous-jacent. Car c'était là l'un des défis de ce projet d'écriture : comment donner une unité, une structure, au récit d'un voyage ? Il me semblait intéressant de traiter le voyage avec le même soin romanesque qu'une histoire d'amour, qu'un roman policier, etc. Ce qui à mon sens n'a pas été tellement fait - sauf peut-être Kerouac dans certaines de ses œuvres, ou Bouvier dans Le Poisson-Scorpion. Quant à savoir dans quelle mesure cette trajectoire reflète l'exact déroulé des faits, du voyage réel (mais existe-t-il seulement un voyage "réel" ? Don Quichotte, lui, voyage, pas l'insupportable Sancho), cela m'importe peu. La part de l'imagination (pendant le voyage, pendant l'écriture) me semble impossible à mesurer, d'autant que cette histoire, ce sont quelques mois de voyage et sept ans d'écriture.

- Avez-vous pris de notes au cours du voyage ?

- Pas la moindre - je voyageais ! Je me disais l'autre jour qu'écrire en essayant de se souvenir comment on a scié une branche est aussi périlleux de que manier la hache en pensant à comment l'écrire... C'est la raison pour laquelle si peu de récits de voyage trouvent grâce à mes yeux : le voyage est souvent écrit avant même de se faire, et l'écrit est mort à force de tordre le voyage pour en faire un bien consommable, et de s'accrocher comme un banc de moule à la "vérité" des faits. Pour moi, l'écriture ne peut pas être documentaire. Je lis d'ailleurs très peu d'ouvrages scientifiques ou documentaires. Je ne veux pas rapporter des faits ou des idées par écrit, mais créer du réel, des sensations, des émotions à l'aide des mots, ce qui est fort différent. L'imagination fait partie intégrante de notre manière de percevoir le monde et ceux qui l'habitent.

- Comment travaillez-vous ?

- Je conçois d’abord une première version, assez vite, disons en un an. Suit alors un lent et long processus de raffinage, avec mille et une réécritures - réécritures en effet, car je ne travaille pas par retouches ponctuelles mais réécris des pans entiers de texte - un chapitre, deux, et plusieurs fois le livre entier, d'une traite, en deux ou trois semaines. Par deux fois, j'ai même réécrit mon livre en partant d'une page blanche, sans m'appuyer sur la version précédente. C'était nécessaire, car je voulais obtenir un récit organique, dense et éclaté à la fois, avec un soubassement d'un seul tenant, malgré les ellipses, les raccourcis, les sauts et changements de rythme - c'est le récit d'un voyage... Donc, toutes proportions gardées, chaque réécriture devait se faire d'un seul geste, un peu à la manière de la calligraphie chinoise, avec son trait unique. A la fondation Miro de Barcelone, il y a ce tableau tardif, dans une des salles du haut, un simple trait de pinceau noir, oblique, parfait, harmonieux. Avec ce commentaire : "Je sais que certains se gausseront, mais ils ignorent qu'il m'aura fallu trente ans pour tracer ce trait". C'est exactement ça : il m'aura fallu sept ans pour tracer cette trajectoire-là. La dernière version du texte, extrêmement remaniée, je l'ai travaillée sans filet, en acceptant de supprimer des scènes, des personnages, de réécrire le début, la fin (la scène finale, je l'ai écrite en deux ou trois heures, au tout dernier moment, mais elle était là, déjà, quelque part). Pour l’essentiel, j'ai la conviction que tout ce que j'ai réécrit, gommé, raturé, coupé demeure présent dans la version finale. Ces 180 et quelques pages restent "grosses" des 300 pages initiales, et des milliers de pages réécrites. De là naît la tension du texte. Sur la structure du texte, son unité me revient l'image qu'emploie Merleau-Ponty à propos du rapport entre le temps et l'éternité : celle d'un jet d'eau, dont chaque particule suit un mouvement fuyant et apparemment chaotique, et pourtant le jet d'eau, lui, reste immobile. Bref, mon écriture est triturée-élaguée mille fois, mais elle n'en est que plus naturelle. Je m'explique. La grande leçon de ces quelques années de travail, c'est que, pour moi, la spontanéité n'est pas dans le premier jet, qui m'apparaît saturé de poses, de postures, de masques, de scrupules, d'inhibitions, de prétention, de "à la manière de...", de fausses façades. La plus grande spontanéité est pour moi le fruit d'un long et lent travail. La version finale du texte, c'est parfaitement moi enfin (et bien plus que moi, bien sûr, sinon pas de littérature), sans pose ni fard. C'est ma voix, mon regard, mon style. Dans le même temps que je travaillais sur le texte, le texte me travaillait, on ne ressort pas indemne d'un tel corps à corps. Le but, c'était de rendre l'énergie insensée, l'intensité furieuse et les changements de rythme de ce voyage-là. Plus généralement, la violence du monde, saute à la gueule de qui se place au ras des choses, vulnérable. Il fallait bien sûr que le texte ait une portée universelle, à quoi bon sinon raconter ses petits voyages ? Et puis, le but, c'était d'écrire. Ecrire pour parler du monde, mais écrire.

- A quoi travaillez-vous actuellement ?

- A un roman : l'histoire d'un groupe de boxeurs amateurs, qui se déroule à Cuba. Ce ne sera pas un livre sur la boxe, ni un livre sur Cuba, mais ce thème-là et ce cadre-là, que je connais bien tous les deux, doivent me permettre de poursuivre mon travail d'écriture, de pousser encore davantage dans le sens d'un impact physique, d'un rapport frontal aux choses.

Sur la route de nulle part

Sur la route de nulle part

Deux grandes épreuves marquent les pics du récit-roman de Nullarbor : une hallucinante campagne de pêche où le protagoniste affronte des hommes aussi coriaces que les requins, et la rencontre d’un mentor aborigène, Ancien du peuple Bardi passé par le Vietnam, dont la mort revêt une dimension quasi mythique sur fond de déglingue mélancolique.

La première étape de cette road story traverse le désert fameux de la Nullarbor, dont l’auteur s’attarde moins à détailler les beautés naturelles qu’à rendre la « respiration » obsédante, perceptible à fleur de nuit. Cette traversée se fait dans une caisse japonaise hors d’âge, avec un poète de Perth ferré en grec ancien et jouant les durs, auquel le narrateur s’attache avant de s’en détacher aussi sec.

Car notre jeune routard ne cesse de viser plus loin, d’abord Broome et ensuite les territoires plus ou moins édéniques de la région de Wreck Point où il partage quelque temps la vie des aborigènes. Rien pour autant, chez lui, du niaiseux rêvant du paradis perdu en se traînant d’anse en crique comme ce couple d’Italiens inconsistants auprès duquel il ne s’attarde guère.

De fait, on le sent chercher « du vrai », et c’est auprès d’Augustus, genre grand fauve humain. A la fois sauvage et fou, encore en symbiose avec la nature et considérant d’autant plus amèrement l’avancée des nouveaux prédateurs de l’internationale vacancière, Augustus sera son initiateur, dont la dernière leçon consistera à disparaître après l’avoir renvoyé vivre sa vie de Napoléon (tel étant le surnom dont il l’a affublé) plein d’avenir…

Ce qui est également pleine d’avenir, chez David Fauquemberg, c’est l’écriture. Prégnante, solide, dynamique, allante, concrète au possible et traversée d’une espèce de poésie émanée de la vie même que son verbe clair et dru transfigure, cette écriture est elle-même action. Les objets disent le dépotoir qu’est devenu ce monde où le coup de boule de Zidane retentit jusqu’au fond du bush, entre marinas de luxe et crocodiles aux aguets. Proche à la fois du Cendrars épico-tropical et du déprimé magnifique qu’est le Bouvier du Poisson-scorpion et des fantomatiques îles d’Aran, David Fauquemberg est plus qu’un étonnant voyageur: un étonnant écrivain.

David Fauquemberg. Nullarbor. Höbeke, 187p

Nous serons de retour la semaine prochaine à Locarno où, à neuf ou dix ans, j’ai passé avec ma sœur L. deux semaines édénique en compagnie de notre chère tante aussi friande de baignades que de balades, entre palmiers et châtaigniers, lagons d'Ascona et vasques du val Maggia. Or je me réjouis d’y retrouver Richard Dindo dont le journal intime pléthorique, mais interdit de lecture, s’intitule Le Livre des coïncidences, si j’ai bonne mémoire (et j’ai très bonne mémoire), et qui présentera au Festival son dernier film consacré aux dingues de Mars qu’il a rencontré aux States, qu’ils soient « platoniquement » passionnés par la planète rouge ou qu’ils se préparent effectivement au grand voyage interstellaire. Après Rimbaud et Kafka, Max Frisch et Jean Genet, entre tant d’autres sujets qu’il a documentés avec autant de sensibilité que de féroce rigueur, je suis impatient de me retrouver dans les faubourgs de Mars avec cet éternel rebelle au regard si décapant…

Nous serons de retour la semaine prochaine à Locarno où, à neuf ou dix ans, j’ai passé avec ma sœur L. deux semaines édénique en compagnie de notre chère tante aussi friande de baignades que de balades, entre palmiers et châtaigniers, lagons d'Ascona et vasques du val Maggia. Or je me réjouis d’y retrouver Richard Dindo dont le journal intime pléthorique, mais interdit de lecture, s’intitule Le Livre des coïncidences, si j’ai bonne mémoire (et j’ai très bonne mémoire), et qui présentera au Festival son dernier film consacré aux dingues de Mars qu’il a rencontré aux States, qu’ils soient « platoniquement » passionnés par la planète rouge ou qu’ils se préparent effectivement au grand voyage interstellaire. Après Rimbaud et Kafka, Max Frisch et Jean Genet, entre tant d’autres sujets qu’il a documentés avec autant de sensibilité que de féroce rigueur, je suis impatient de me retrouver dans les faubourgs de Mars avec cet éternel rebelle au regard si décapant…

- Votre première île lointaine est Ascension. Le contraire d’une île de rêve...

- Votre première île lointaine est Ascension. Le contraire d’une île de rêve... - En est-il une où vous avez eu envie de vous établir ?

- En est-il une où vous avez eu envie de vous établir ? La lumière et les ombres

La lumière et les ombres

De Michel Le Bris à Gilles Lapouge, en passant par Jean-Paul Kauffmann et Mariusz Wilk, Marguerite Yourcenar et Blaise Hofmann...

De Michel Le Bris à Gilles Lapouge, en passant par Jean-Paul Kauffmann et Mariusz Wilk, Marguerite Yourcenar et Blaise Hofmann... Michel Le Bris. Nous ne sommes pas d’ici. Grasset, 420p.

Michel Le Bris. Nous ne sommes pas d’ici. Grasset, 420p. Au jardin du monde

Au jardin du monde  Rêver à la Courlande

Rêver à la Courlande Marguerite Yourcenar

Marguerite Yourcenar Blaise Hofmann

Blaise Hofmann Les oeuvres de Nicolas Bouvier, richement documentées, ont fait l'objet d'un volume de la collection Quarto, chez Gallimard.

Les oeuvres de Nicolas Bouvier, richement documentées, ont fait l'objet d'un volume de la collection Quarto, chez Gallimard.

Sur la route de nulle part

Sur la route de nulle part

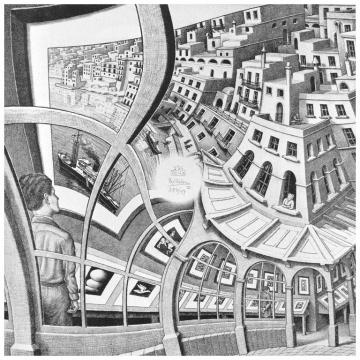

Séville est la ville de tous les reflets, mais chaque reflet semble garder le souvenir infrangible de son image, laquelle naît au foyer d'une infinité d'autres images; et par l'oeil d'une espèce de kaléidoscope apparaît finalement une vision seule, comme le blanc étincelant des venelles du Barrio de Santa Cruz fait la somme de toutes les couleurs de la faïence des corridors, des patios et des fleurs aux murs.

Séville est la ville de tous les reflets, mais chaque reflet semble garder le souvenir infrangible de son image, laquelle naît au foyer d'une infinité d'autres images; et par l'oeil d'une espèce de kaléidoscope apparaît finalement une vision seule, comme le blanc étincelant des venelles du Barrio de Santa Cruz fait la somme de toutes les couleurs de la faïence des corridors, des patios et des fleurs aux murs.

Et tout, dans la foulée, se passerait de la même façon quelque peu magique. Tout se trouverait également entraîné dans une sorte de vent d’épopée. Déjà le courrier routier frappé au sceau du Lévrier s’était ébranlé pour se précipiter, quelques instants après, dans le conduit bétonné qui s’enfonce sous le fleuve et pénètre ainsi l’inimaginable cité par ses entrailles, pour dégorger enfin son contenu d’obscurs destins humains dans le dépotoir de la gare routière de Times Square.

Et tout, dans la foulée, se passerait de la même façon quelque peu magique. Tout se trouverait également entraîné dans une sorte de vent d’épopée. Déjà le courrier routier frappé au sceau du Lévrier s’était ébranlé pour se précipiter, quelques instants après, dans le conduit bétonné qui s’enfonce sous le fleuve et pénètre ainsi l’inimaginable cité par ses entrailles, pour dégorger enfin son contenu d’obscurs destins humains dans le dépotoir de la gare routière de Times Square.

Il y avait là tout le déchet de la nuit d’Amérique, toute la misère et l’accablement, l’infortune subie et la veulerie consentie, la détresse et le vice, la victime éternelle de l’injustice et l’éternel forban, mais à tourner avec eux dans les couloirs en entonnoir de la gare routière de Times Square, je confondais tous ces visages marqués, ces regards souillés, blessés, meurtris, en un seul corps je rassemblais ces spectres avachis et j’étais ce corps de toute destinée, ce corps créé, arraché au puits maudit, ce corps lavé, ce corps béni, ce corps aimé, ce corps meurtri, vieilli, torturé, crucifié.

Il y avait là tout le déchet de la nuit d’Amérique, toute la misère et l’accablement, l’infortune subie et la veulerie consentie, la détresse et le vice, la victime éternelle de l’injustice et l’éternel forban, mais à tourner avec eux dans les couloirs en entonnoir de la gare routière de Times Square, je confondais tous ces visages marqués, ces regards souillés, blessés, meurtris, en un seul corps je rassemblais ces spectres avachis et j’étais ce corps de toute destinée, ce corps créé, arraché au puits maudit, ce corps lavé, ce corps béni, ce corps aimé, ce corps meurtri, vieilli, torturé, crucifié. Tout était d’une altière beauté. Il n’y avait âme qui vive encore dans l’immense décor, et tantôt il me semblait fouler une allée de lave élastique au fond de quelque canyon glaciaire, tantôt les claques d’air et le silence, la perspective inversée des buildings comme appuyés aux lucarnes du ciel, et le mystère, et l’impérieux de tout ça, le fier, l’audacieux, le prétentieux de tout ça, le prodigieux élan de tout ça me portait à me croire, comme en haute altitude, enfin délesté de tout le poids d’en bas et pour ainsi dire en passe de léviter. Or je ne délirais pas. Tout niaiseux que je fusse de me croire un géant, je participai de cet élan et, l’esprit décapé, je ne laissai à ma façon de relayer les messagers du vent d’épopée.

Tout était d’une altière beauté. Il n’y avait âme qui vive encore dans l’immense décor, et tantôt il me semblait fouler une allée de lave élastique au fond de quelque canyon glaciaire, tantôt les claques d’air et le silence, la perspective inversée des buildings comme appuyés aux lucarnes du ciel, et le mystère, et l’impérieux de tout ça, le fier, l’audacieux, le prétentieux de tout ça, le prodigieux élan de tout ça me portait à me croire, comme en haute altitude, enfin délesté de tout le poids d’en bas et pour ainsi dire en passe de léviter. Or je ne délirais pas. Tout niaiseux que je fusse de me croire un géant, je participai de cet élan et, l’esprit décapé, je ne laissai à ma façon de relayer les messagers du vent d’épopée.

On peut en gagner le pied à pied ou par le petit tortillard grimpant en grinçant aux proches Rochers de Naye, mais le mieux est la voiture. En une vingtaine de minutes, de Montreux, visant d’abord le palace perché néo-gothique de Caux, fief naguère du Réarmement Moral, on gagne ensuite les Hauts de Caux où François Nourissier a longtemps eu son nid d’aigle perso, puis le Col de Jaman dont Ramuz a tiré parti des brouillards dans une petite nouvelle mémorable, évoquant l’homme perdu dans l’univers vague et semé d'embûches qui est le nôtre.

On peut en gagner le pied à pied ou par le petit tortillard grimpant en grinçant aux proches Rochers de Naye, mais le mieux est la voiture. En une vingtaine de minutes, de Montreux, visant d’abord le palace perché néo-gothique de Caux, fief naguère du Réarmement Moral, on gagne ensuite les Hauts de Caux où François Nourissier a longtemps eu son nid d’aigle perso, puis le Col de Jaman dont Ramuz a tiré parti des brouillards dans une petite nouvelle mémorable, évoquant l’homme perdu dans l’univers vague et semé d'embûches qui est le nôtre. Reste le dernier ressaut, qu’on remonte par un sentier pierreux praticable par temps sec mais assassin dès la première pluie, et c’est alors de tous côtés que s’ouvre la vue jusqu’au Mont-Blanc à l’Est, au crêtes rosées du Jura de l’autre côté, où se creuse la conque bleutée jusqu’à l’autre bout du Léman, et voici la Croix du sommet, on souffle, on titube, on s’efforce de ne pas faire le pas de côté qui mettrait un terme à cette évocation, on se boit une gorgée de thé à la vipère, on envoie un MMS aux êtres chers, et c’est déjà le moment de descendre car le ciel menace.

Reste le dernier ressaut, qu’on remonte par un sentier pierreux praticable par temps sec mais assassin dès la première pluie, et c’est alors de tous côtés que s’ouvre la vue jusqu’au Mont-Blanc à l’Est, au crêtes rosées du Jura de l’autre côté, où se creuse la conque bleutée jusqu’à l’autre bout du Léman, et voici la Croix du sommet, on souffle, on titube, on s’efforce de ne pas faire le pas de côté qui mettrait un terme à cette évocation, on se boit une gorgée de thé à la vipère, on envoie un MMS aux êtres chers, et c’est déjà le moment de descendre car le ciel menace. Mise en garde à celles et ceux que cette brève et grisante virée attirerait : qu’elle ne doit être envisagée que par temps absolument sec, par des marcheurs peu sujets au vertige et de bon pied montagnard. L’accès à l’épaule est facilitée par le train de Naye ou le chemins agrestes du flanc nord. Certains y débarquent en parapente, lancés d'on ne sait où, avant de rebondir dans le précipice tandis que de placides moutons mâchonnent l’herbe visiblement al dente de l'Être Suprême...

Mise en garde à celles et ceux que cette brève et grisante virée attirerait : qu’elle ne doit être envisagée que par temps absolument sec, par des marcheurs peu sujets au vertige et de bon pied montagnard. L’accès à l’épaule est facilitée par le train de Naye ou le chemins agrestes du flanc nord. Certains y débarquent en parapente, lancés d'on ne sait où, avant de rebondir dans le précipice tandis que de placides moutons mâchonnent l’herbe visiblement al dente de l'Être Suprême...

Ces lignes sont tirées de Ramallah mon amour, traduit de l'arabe et publié aux éditions Galaade, que je te recommande chaleureusement. Sous la forme d'une longue lettre adressée à la femme qu'il aime, Mahmoud parle de sa ville :

Ces lignes sont tirées de Ramallah mon amour, traduit de l'arabe et publié aux éditions Galaade, que je te recommande chaleureusement. Sous la forme d'une longue lettre adressée à la femme qu'il aime, Mahmoud parle de sa ville :

Bientôt, correspondant de l’agence de presse polonaise pour… toute l’Afrique ( !) K sillonne le continent. Comme les autres, il court l’événement. La décolonisation suit son cours. Il tient la chronique des coups d’état, des révolutions, des guerres civiles. Mais au lieu de voler de capitale en capitale, d’hôtel pour occidentaux en ambassade, il partage le quotidien des populations, saute sur des camions, prend des trains, dort dans des cases, endure la chaleur, l’attente, les privations, la poussière… Aujourd’hui, on parlerait d’immersion. Au fil des ans, sa conception du métier évolue. Il comprend que rendre compte des faits et des embrasements ne suffit pas. Il faut tenter d’en saisir la genèse. Il enquête, interroge, lit, réfléchit. Il devient mouvement dans le mouvement du monde. Il devient, selon l’expression de certains, un « reporter absolu », flâneur inquiet, plongé dans la cage des méridiens et des parallèles.

Bientôt, correspondant de l’agence de presse polonaise pour… toute l’Afrique ( !) K sillonne le continent. Comme les autres, il court l’événement. La décolonisation suit son cours. Il tient la chronique des coups d’état, des révolutions, des guerres civiles. Mais au lieu de voler de capitale en capitale, d’hôtel pour occidentaux en ambassade, il partage le quotidien des populations, saute sur des camions, prend des trains, dort dans des cases, endure la chaleur, l’attente, les privations, la poussière… Aujourd’hui, on parlerait d’immersion. Au fil des ans, sa conception du métier évolue. Il comprend que rendre compte des faits et des embrasements ne suffit pas. Il faut tenter d’en saisir la genèse. Il enquête, interroge, lit, réfléchit. Il devient mouvement dans le mouvement du monde. Il devient, selon l’expression de certains, un « reporter absolu », flâneur inquiet, plongé dans la cage des méridiens et des parallèles. Sept livres de Ryszard Kapuscinski sont disponibles en français, notamment Ebène (Pocket, 2002) et Mes voyages avec Hérodote (Plon, 2006)

Sept livres de Ryszard Kapuscinski sont disponibles en français, notamment Ebène (Pocket, 2002) et Mes voyages avec Hérodote (Plon, 2006)

A cette proliférante beauté, Samivel, que Jean-Pierre Coutaz, commissaire de l’exposition, appelle « le dernier des romantiques », n’a cessé de rendre hommage, avant de la défendre contre les déprédations de l’homme. Ce romantique-là n’était pas, en effet, du genre seulement contemplatif, puisqu’il fut à l’origine des parcs nationaux (cofondateur notamment du Parc de la Vanoise) et ne cessa de mettre en garde ses semblables, dès les années où il fit équipe avec Paul-Emile Victor, contre la dégradation de notre environnement.

A cette proliférante beauté, Samivel, que Jean-Pierre Coutaz, commissaire de l’exposition, appelle « le dernier des romantiques », n’a cessé de rendre hommage, avant de la défendre contre les déprédations de l’homme. Ce romantique-là n’était pas, en effet, du genre seulement contemplatif, puisqu’il fut à l’origine des parcs nationaux (cofondateur notamment du Parc de la Vanoise) et ne cessa de mettre en garde ses semblables, dès les années où il fit équipe avec Paul-Emile Victor, contre la dégradation de notre environnement. Je reviendrai sur la magnifique exposition de Saint-Maurice d’Agaune, qu’il faut absolument visiter. Mais il me faut citer encore le commentaire si pénétrant de Jean-Pierre Coutaz à propos des mots de Samivel : « Il y a dans ce souvenir d’enfance relaté dans L’œil émerveillé la quintessence de la vie, de l’art et de l’œuvre de l’artiste. On imagine aisément le petit garçon solitaire, observateur et rêveur, accroupi au pied d’un arbre (comme le sage en méditation face à la montagne dans Au vrai sommet de L’Opéra des pics), perdu dans son monde et balayant du regard le sol saupoudré d’or automnal. Le bruissement des feuilles si proche du clapotis des vagues berce sa mélancolie et l’enfant cueille une feuille et de son œil d’alchimiste accomplit le grand œuvre. Paul Klee, à quelques années près, n’écrivait-il pas d’ailleurs que le rôle de l’artiste n’est pas de reproduire le visible mais de produire l’invisible ».

Je reviendrai sur la magnifique exposition de Saint-Maurice d’Agaune, qu’il faut absolument visiter. Mais il me faut citer encore le commentaire si pénétrant de Jean-Pierre Coutaz à propos des mots de Samivel : « Il y a dans ce souvenir d’enfance relaté dans L’œil émerveillé la quintessence de la vie, de l’art et de l’œuvre de l’artiste. On imagine aisément le petit garçon solitaire, observateur et rêveur, accroupi au pied d’un arbre (comme le sage en méditation face à la montagne dans Au vrai sommet de L’Opéra des pics), perdu dans son monde et balayant du regard le sol saupoudré d’or automnal. Le bruissement des feuilles si proche du clapotis des vagues berce sa mélancolie et l’enfant cueille une feuille et de son œil d’alchimiste accomplit le grand œuvre. Paul Klee, à quelques années près, n’écrivait-il pas d’ailleurs que le rôle de l’artiste n’est pas de reproduire le visible mais de produire l’invisible ».