Relevé ceci dans les Maximes de Chamfort qui me convient ces jours : « La meilleure philosophie, relativement au monde, est d’allier, à son égard, le sarcasme de la gaîté avec l’indulgence du mépris ».

À La Désirade, ce 1er juin. – En reprenant mes évocations de la Toscane des années 1975 à 2015 ( !), je constate que le meilleur de ma prose est celui qui se donne en premier jet et d’une seule coulée, et que c’est sur cette ligne que je devrais épurer l’ensemble du recueil intitulé d’abord Notes en chemin, puis Chemin faisant, et que je publierai probablement sous le titre de Balades aux quatre-vents, avec le sous-titre de Chroniques vagabondes 1966-2016.

°°°

Parmi les dossiers assez fournis du courrier que je suis en train de classer pour les Archives littéraires de la BN se trouve celui que j’ai intitulé Polémiques et bisbilles. Rien de très très méchant, mais quelques « affaires » carabinées tout de même. Plus précisément : l’échange vif qui a suivi l’accusation de complicité antisémite qui m’a été faite par un couple de gauchistes lausannois, sur la base d’un édito dans Le Matin (intitulé La spirale de la haine) accompagnant ma présentation du film Shoah, où je critiquais l’accusation par trop réductrice de Claude Lanzmann à l’encontre des Polonais, jugés tous antisémites. Or je fus très fermement défendu par notre rédacteur en chef André Jaunin, et mes contempteurs renoncèrent à porter leur accusation en justice sur le conseil de leur avocat.

Cependant l’épisode garde tout son sel du fait que la chère Edith P., ancienne beauté qui m’accorda ses moelleuse faveurs en notre jeunesse bohème – le mémorable velouté de sa peau... -, se rappela ainsi à mon souvenir en me vrillant un regard des plus noirs lors d’une rencontre fortuite dans le métro, quelques jours avant la distribution, au marché de la Riponne, du tract insensé qui me dénonçait ; sur le moment, je n’avais pas du tout compris le mouvement de rejet véhément de ma belle amie, mais j’eus tôt fait ensuite d’établir un lien entre la jolie danseuse d’antan et la militante enragée qu’elle était devenue…

Une autre action en justice déjouée marqua la tentative de plainte de la galeriste Rachel L., accueillant les fellations et autres érections du célébrissime Jeff Koons en ses cimaises, que je me permis de descendre en flammes dans une chronique de 24 Heures intitulée Les pourrisseurs de l’art, aggravant mon cas en comparant cette putasserie de grand luxe (les « œuvres » du charlatan se vendant jusqu’à des 150.000 dollars la pièce) et le sort moins enviables des filles tapinant sur les trottoirs du Flon, juste sous les fenêtres de la galerie en question.

Or mon brûlot, dicté par l’esthétique et non du tout par la morale conventionnelle, fut applaudi par tant de lecteurs, dans le courrier du journal, que la chère dame préféra m’oublier que lancer ses avocats à mes trousses. Détail cocassse: qu’un seul artiste, prétendument d’avant-garde, me taxa dans notre courrier des lecteurs de nouveau Goebbels, alors même qu’il n’en finissait pas, de son côté, de cracher sur le Système du marché de l’art.

Côté milieu littéraire romand, je compte également quelques échanges gratinés, notamment avec les bonnets de nuit de la fac de lettres locale que j’ai malmenés ici et là, notamment à l’occasion du projet éditorial des œuvres complètes de Ramuz et de la sempiternelle prétention « scientifiques » de ces gens-là, et mes relations parfois houleuses avec Maître Jacques ont également apporté un peu d’eau à ce moulin grinçant après la parution de L’Ambassade du papillon qui me valut, dans L’Hebdo, la chronique la plus abjecte qu’un auteur romand aura jamais signé contre un pair dont il réclamait rien de moins que l’interdiction professionnelle – d’autant plus dégoûtante qu’elle mêlait la flatterie la plus basse (à l’égard d’Etienne Barilier que Chessex a toujours détesté) à la trahison antérieure de notre amitié.

°°°

La bêtise m’horripile et me fascine à la fois, comme une matière éminemment littéraire dont un Flaubert a fait le meilleur usage. Ainsi n’en finirai-je jamais de la détailler, sinon de la remercier d’exister –comme on dit -, par manière de leçon de choses et aussi d’exorcisme, dont le parangon est évidemment Bouvard et Pécuchet.

Dans le train Lausanne-Zurich, ce vendredi 3 juin.- Le temps est décidément pourri, et mes articulations grincent entre deux lancées musculaires, mais l’âme est joyeuse et le murmure intérieur ne tarit point, au contraire. Je suis curieux de voir la peinture de Stéphane Zaech de près, dont les dernières œuvres font l’objet d’une grande expo dans une galerie chic de la City alémanique. Après quoi je lui enverrai La Fée Valse dont j’aimerais bien qu’il l’aime bien et l’illustre à sa façon...

°°°

Après les tags de Renens et les tags d’Yverdon, voici les tags de Neuchâtel. Même habileté et même manque de substance. Ceux qui y voient l’art typique de notre temps sont soit des foutriquets soit des démagogues cyniques – mais parfois d’un mur surgit un cheval bleu, comme à Nemours lors de notre dernier voyage...

°°°

La Neuvevile : de belles villas sécurisées dans de beaux vignobles. Joli bourg lacustre pur de tags. Les forêts dominant le rivage de Twann ne sont pas de sapins militaires mais de pins mêlés de chênes et autres feuillus, dont je préfère l’ondulation à l’alignement au garde-à-vous des forêts jurassiennes.

°°°

Titre du Monde de ce matin : la France va perdre un médecin généraliste sur quatre en vingt ans. À la bonne heure ! Il n’y aura bientôt plus que des spécialistes, et la maladie générale disparaîtra: ça ne fait pas un pli. De la même façon, les «généralistes » de la littérature que sont les écrivains disparaîtront bientôt pour être remplacés par les spécialistes, qui feront enfin disparaître les lecteurs, etc.

°°°

°°°

Je note en passant à Wangen (petit parc rempli de statues genre imitation néoclassique pour jardin de Monsieur Bonhomme) qu’il faut que je revienne aux pages des Italiques de Borgeaud, notamment consacrées à Cortone et à Bocca di Magra. Relire aussi la lettre qu’il m’a adressée après une rencontre parisienne. Lire aussi sa correspondance avec sa mère.

°°°

En passant à Olten je ne me sens pas plus « chez moi » qu’à Cracovie, ou plutôt moins si je me rappelle les cafés de Cracovie. Pluie drue sur Zurich. Je vais travailler tranquillement à La Chose, visiter l’expo de Stéphane Zaech et pousser une pointe au Niederdorf.

À Zurich, ce samedi 4 juin. – Réveil avant sept heures. Avant huit heures commence de retentir l’épouvantable tintamarre des scies à béton le long de la Löwenstrasse. En outre un peu mal fichu du fait du whisky d’hier soir. Pas bien. Hâte de retrouver ma bonne amie et La Désirade.

°°°

Je ne serai bien désormais qu’à La Désirade, ou alors en bagage accompagné de Lady L.

°°°

Sagesse de Chamfort : « Pour les hommes vraiment honnêtes, et qui ont de certains principes, les Commandements de Dieu ont été mis en abrégé sur le frontispice de l’Abbaye de Thélème : Fais ce que tu voudras ».

°°°

Ceci à propos de l’âge : en 1972, je suis allé rendre visite à l’infréquentable Lucien Rebatet, qui avait 69 ans, mon âge actuel. Il m’a dit alors que, selon lui, à part l’amour à vingt ans, la vie n’était qu’une sinistre comédie.

Nous avions pas mal creusé dans son whisky, parlé tout l’après-midi, et, vers 17h, sa femme Véronique, Juive ( !) roumaine, est venue chercher son horrible antisémite pour sa séance de cinéma – il écrivait alors des chroniques de cinéma (excellentes d’ailleurs) sous le pseudo de François Vinneuil. Trois mois après ma visite il était mort.

Quelques années plus tard, son ami fasciste belge, Robert Poulet, dont nous avons publié Le Kaléidoscope, suite remarquable de portraits d’écrivains français, dans la collection que je dirigeais à L’Âge d’Homme, m’a recommandé de ne pas entrer dans le XXIe siècle – autrement dit d’éviter l’écueil de la paternité, me révélant que sa fille unique s’était suicidée. À cause de l’opprobre frappant son père, condamné à mort à la fin de la guerre (comme Rebatet) et restant maudit en ces années 70 ? Je n’en sais rien, mais je me fichais bien de suivre son conseil, même si j’appréciais la finesse de jugement du critique autant que l’immense talent de Rebatet.

Quant aux bien- pensants qui m’ont reproché d’approcher ces deux « monstres », ils n’auront rien appris de ce que, de mon côté, m’ont enseigné ces mauvaises fréquentations – je dirai simplement : l’indépendance d’esprit et la liberté, et plus tard le mépris croissant de toute idéologie, y compris de cette droite extrême.

J’avais alors vingt-cinq ans, j’avais été emballé par Les deux étendards, formidable roman que Rebatet m’a dédicacé très amicalement, mais mon refus de parler des Décombres, vraiment trop fasciste à mon goût, l’avait intrigué, puis il me classa dans la case des « libéraux » à l’américaine et me fit cet aveu ahurissant mais en somme significatif : « Moi, mon vieux, si j’avais votre âge, je serais maoïste ! »

J’avais alors vingt-cinq ans, j’avais été emballé par Les deux étendards, formidable roman que Rebatet m’a dédicacé très amicalement, mais mon refus de parler des Décombres, vraiment trop fasciste à mon goût, l’avait intrigué, puis il me classa dans la case des « libéraux » à l’américaine et me fit cet aveu ahurissant mais en somme significatif : « Moi, mon vieux, si j’avais votre âge, je serais maoïste ! »

°°°

En marchant tout à l’heure, assez péniblement, dans les ruelles du Niederdorf, j’ai revu mon père sur le chemin serpentant au-dessus des à-pics des falaises de Calella, en été 1981, où sur le Campo de Sienne, l’année suivante, où notre chère mère s’évertuait de m’empêcher de le faire boire alors qu’il ne demandait que ça. Elle toujours un peu rabat-joie, Prudence Petitpas, admirablement présente à ses côtés mais parfois un peu rasante tout de même - ma petite mère tombée un jour dans sa cuisine, vingt étés plus tard, à laquelle je n’ai pu dire le moindre au revoir.

°°°

Dans le train du retour, passant à Neuchâtel, ville jaune que je n’aime pas, et où il pleut d’ailleurs, je me dis que voyager en train ne me dit plus rien ; ni voyager, d’ailleurs, sauf avec ma bonne amie.

°°°

Et tout à coup ce poème me vient en quelques minutes, comme une résurgence inattendue de notes prises il y a quelque temps à Cracovie…

Coulant de source

Ma première liberté

prise à l'insu de tous,

même de l'unique camarade

de ruisseau du moment,

relie toujours une source jamais vue

et le lac où tous plongeaient,

corps adorables de l'idéale fantasmagorie

à jamais sans âge.

Mais déjà j'étais l'enfant trop conscient,

l'adolescent des rêveries en lisière,

le compagnon errant des rivages.

Déjà!

Cela fait maintenant le temps d'une vie.

Au ciel de la nuit blanche

passe un avion silencieux.

°°°

Roland Barthes a-t-il raison d’affirmer qu’aucun de nos souvenirs d’enfance n’est vrai, tous relevant d’une transformation et d’une reconstruction. Non : je ne le crois pas. Je crois qu’il y a bel et bien des images-souvenirs fixées en notre plus jeune âge, que nous nous rappelons telles quelles.

°°°

Qu'est-ce que la réalité réelle ? Quels ébranlements me l'ont-ils fait entrevoir ?

°°°

L'habitude est le bras armé du bras cassé.

°°°

La mort guérira bien des hommes de leur désir d'immortalité.

°°°

L'habitude est notre jardin d'acclimatation.

°°°

Retour amont I : les voies de la mémoire sont pénétrables de multiples façons, ou plutôt : elles s’ouvrent à qui se met à penser, à parler puis à écrire, puis à lire ce qui a été écrit et à en parler après y avoir pensé, à revivre en pensée ce qui a été ressenti, à se rappeler les mots qui ont fait mal et à se blinder en se rappelant ceux qui ont consolé, etc.

°°°

Retour amont II : est-il vrai que l’énoncé de nos souvenirs les plus anciens, de la toute première enfance, ne soient que des constructions postérieures sans rapport avec leur véritable origine ? Je ne le crois pas du tout, ou plus exactement : je crois que la mémoire travaille de façon très différente selon les individus.

À propos des écrivains en général, et de Cendrars en particulier, Charles Dantzig écrit ceci que je contresigne : « La Littérature n’existe pas sans les écrivains. Je le sais, j’en suis un. Et je n’aimerais pas qu’on oublie ma vie, mes élans, mes amours, mes erreurs. C’est de cette impureté que naissent les livres parfois réussis. Là est le triomphe. Avec soi, et au-delà de soi. Vous imaginez, ce monsieur à tête de patate grossièrement pelée au couteau où un mégot pend d‘une lèvre inférieure violette et à qui il manque un bras, écrire La Prose du Transsibérien et Le Lotissement du ciel sous son nom de Blaise Cendrars ? C’est cela littérature. Les chants et les corps, l’éternel et les moments ».

°°°

À quoi correspond mon amour de la littérature ? Je n’en sais rien. Pourquoi cette fringale de lecture dès mes dix, douze, quinze ans, et toujours croissante avant de me mettre à écrire à mon tour ? Pourquoi, vers treize, quatorze ans, me suis-je mis à mémoriser des milliers de vers ? Je n’en sais rien : cela s’est fait comme ça, comme une maison dans l’arbre.

°°°

L’hybris est cette folie orgueilleuse fatale aux empires autant qu’aux individus. J’ai eu l’occasion de l’observer de tout près et d’en évaluer les méfaits et ravages. La vanité est une chose, particulièrement répandue chez les écrivains et les artistes, mais je ne la crois pas mortelle, tandis que l’hybris est presque fatalement vouée à l’auto-destruction et à la mort, comme s’il s’agissait d’un jugement de Dieu appliqué à ses singes.

°°°

Retour amont IV : cela étant, plus que les débuts et ce qu’on croit l’origine, ce sont parfois les choix ultérieurs, les bifurcations, les décisions instinctives qui expriment le mieux ce que nous sommes ou ce que nous sommes appelés à devenir (« deviens ce que tu es », disait Nietzsche en citant Pindare), et j’y entrevois mon propre chemin de liberté. À plusieurs reprises, ainsi, coupant court à une situation ressentie comme fausse (quand à dix-sept ans j’ai interrompu mon apprentissage de décorateur pour reprendre le gymnase, ou quand je suis allé passer mon examen d’économie politique dans les bois, etc.), j’ai pris telle ou telle décision contre toute attente familiale ou sociale, n’en faisant qu’à « ma tête »…

Ce mardi 14 juin. – Soixante-neuf ans aujourd’hui, une semaine avant les soixante-huit ans de ma bonne amie. Et puis quoi ? Mes artères et mes articulations me rappellent la réalité de la chose dont je vérifie les effets dans les yeux des jeunes gens pour lesquels, d’ailleurs, un type de plus de quarante ou cinquante ans est déjà plus ou moins bon à jeter – certainement pas à écouter, et pas plus à respecter.

En ce qui me concerne, cette histoire d’âge me semble relever du sous-produit d’époque. J’ai déjà écrit ce que je pense de la basse flatterie liée au jeunisme, guère plus avenant que le gâtisme, et de l’idiotie marquant toute forme d’arrogance juvénile par rapport aux « aînés ».

Je me rappelle avoir lu et apprécié, autour de mes vingt-cinq ans, ce qu’écrivait un Nicolas Berdiaev à propos des jeunes révolutionnaires du début du tournant du XXe siècle qui ne s’en prenaient à la génération au pouvoir que pour lui ravir celui-ci, dans la logique de l’ôte-toi-de-là-que je-m’y-mette, comme je l’avais d’ailleurs déjà observé dans le groupe de jeunes progressistes auquel j’ai appartenu quelque temps.

Or tout cela relève de la mécanique sociale à laquelle nous aurons heureusement échappé, Lady L. autant que moi, et aujourd’hui plus que jamais puisque nos rapports ne sont en rien marqués, tant avec nos filles qu’avec nos proches, par quelque conflit que ce soit, qu’on puisse dire « de génération ».

°°°

Ils ne donnent rien et se plaignent encore de ne pas assez recevoir. Comme je comprends la parole du Christ, souvent mal perçue, selon laquelle il sera donné à celui qui a, tandis qu’il sera repris à celui qui n’a pas. C’est cela même : le don est enrichissant, et l’avarice ne laisse rien à l’avare, pire encore : moins que rien, sinon la mort dans l’âme.

°°°

À quoi rime la jalousie ? Je me le demande. S’il m’est arrivé de l’éprouver, sentimentalement ou parfois « littérairement », de façon sporadique, jamais je n’ai connu la folie jalouse qui a caractérisé la maladie d’amour confinant à l’hystérie que Proust évoque dans Un amour de Swann, et qui ressurgit en plus lancinant et délirant dans la relation qu’entretient le Narrateur avec Albertine. En revanche j’ai pu l’observer de près chez certains et notamment chez l’un de mes plus proches amis qui dénigrait systématiquement tous ceux qui le secondaient et le soutenaient, ou tous ceux qui ne passaient pas d’une façon ou de l’autre sous ses fourches caudines. Or ce que j’ai aussi remarqué, s’agissant du même personnage, c’est que la jalousie s’est exacerbée chez lui à proportion de son hybris, non sans relation avec l’hybris humilié de sa nation, jusqu’à lui enténébrer l’esprit et le cœur de ressentiment haineux.

°°°

J'ai retrouvé hier, jour de mon soixante-neuvième anniversaire, une quarantaine de poèmes datant des années 87-89. Leur qualité m'a surpris. Je vais les reprendre et achever un recueil d'une centaine de pièces, en lisant parallèlement Cees Nooteboom, Adam Zagajewski, William Cliff, Umberto Saba, Georg Trakl et quelques autres poètes à caractère lyrico-métaphysique dont je me sens proche, tel Antonio Rodriguez en nos contrées...

°°°

À tant se pencher sur leurs petits écrans, ils ne voient plus rien du monde qui les entoure. Cela devient une plaie d’époque. Vous croyez être avec quelqu’un et ce quelqu’un est ailleurs : il tapote, il pianote, il est connecté…

Or je ne suis pas, quant à moi, pour l’interdiction de ces appareils, dont je fais d’ailleurs ample usage, mais je ne me gêne pas de rappeler à mon interlocuteur occasionnel qu’un moment de partage amical ne saurait tolérer ces apartés qu’on observe désormais partout et jusque dans les classes d’écoles ou, sûrement, au fond des églises.

Solennel avertissement alors : si tu consultes ton smartphone pendant que nous nous régalons à table, je me lève et vais finir mon plat à la table d’à côté !

°°°

Tel que je le conçois aujourd’hui, le poème est un objet cristallisant à la fois une émotion et une pensée. C’est ce que je trouve, en profondeur, dans Mystique pour les débutants d’Adam Zagajewski et dans Le visage de l’œil de Cees Nooteboom. Or cette double composante à la fois physique, concrète, ancrée dans la vie quotidienne, et métaphysique aussi, entée sur le temps et la conscience de nos fins dernières, constitue ma base actuelle.

Ce lundi 20 juin. – Un imbécile haineux et mesquin, anonyme corbeau, m’attaque sur mon blog en me taxant de prétentieux et de nullité littéraire ne cherchant qu’à nuire à ceux qui lui font de l’ombre. Reproche assez piquant fait à l’un des derniers Mohicans littéraires de ce pays consacrant autant de temps et d’attention à défendre et illustrer les œuvres plus ou moins immortelles de ses pairs, fût-ce parfois avec des réserves, mais jamais dans l’intention de blesser ou de détruire.

Qui plus est, dans le registre de l’attaque personnelle, mon corbeau aurait appris des choses peu reluisantes sur mon compte, ce qui ne m’inquiète guère puisque je n’ai rien à cacher - comme je l’ai prouvé dans L’Ambassade du papillon -, et le voici qui regrette que nul n’ait « les couilles » de me dire mon fait, ce qui évidemment en dit long sur ses propres couilles dûment protégées par un pseudonyme qu’il modifie d’une fois à l’autre.

Or ces vilenies ont quelque chose d’humiliant, non du tout pour moi ou ceux que j’aime, mais « pour l’humanité », souillée en tant que telle par la bassesse abjecte à chaque fois qu’un délateur sévit, dans quelque circonstance que ce soit. Celui-ci dénonce un écrivain, et ce n’est pas grave, mais le même, en d’autres occasions, n’hésitera pas à moucharder et, dans le pire des cas, envoyer son semblable à la torture ou à la mort.

°°°

Mes poèmes sont des cristallisations de sentiments et de pensées, d’événements affectifs et de chocs émotionnels plus extérieurs. Je les regarde attentivement comme des objets, les reprends et les corrige en essayant de mieux comprendre et de traduire plus exactement ce qu’ils ont à me dire.

Cees Nooteboom l’écrit très justement : qu’on écrit son journal pour dire ce qu’on sait, alors qu’on écrit des poèmes ou des romans pour exprimer ce qu’on ignore.

°°°

Etat des travaux de la Firme JLK au 23 juin 2016.

1. La maison dans l’arbre. Poèmes irréguliers 1966-2016. 99p. Prêt àl’édition

2. La Fée Valse. Proses poético-érotico-satiriques. 120p. Prêt à l’édition.

3. La vie des gens. Roman, 210p. Prêt àl’édition

4. Balades aux quatre vents; chroniques vagabondes (Italie-Portugal-Tunisie-Japon-Californie-France-Pays-Bas- Angleterre-Espagne-Congo, etc. 300p. En chantier.

5. Lettres par-dessus les murs. Correspondance de Pascal Janovjak et JLK, entre 2008 et 2009, Ramallah et La Désirade. 300p. En chantier.

6. Lectures buissonnières I. 100 livres d’auteurs romands, d’Amiel à QuentinMouron et Joël Dicker. 303p. En chantier.

7. Lectures buissonnières II. 100 livres d’auteurs français et de partout, de Martin Amis et Roberto Bolano à Witkiewicz et Adam Zagajewski. 304p. En chantier.

8. Les Tours d’illusion. Délires extralucides, genre poético-futuriste. 120p. Prêt à l’édition.

9. Dialogues schizo. Entretiens sur un peu tout de Moi l’un avec moi l’autre. 100p. En chantier

10. Mémoire vive. Lectures du monde, de 1966 à 2016. Carnets de JLK revus et remaniés, avec des pages inédites. 600p. En chantier.

°°°

Que représente la religion pour la plupart des gens ? Je dirais dans les grandes largeurs : une boussole existentielle et un lien social. Au niveau le plus basique, les pasteurs du Synode protestant vaudois se comportent en gestionnaire sourcilleux, avec l’appui des incontournables Ressources Humaines. Mais quel rapport avec la spiritualité ? Une robe noire et une chaire du haut de laquelle est proclamée la Bonne Nouvelle, entre autres préceptes moraux volontiers empruntés aux camarades Matthieu ou Paul. Pour les catholiques, l’eucharistie fait encore allusion mystique, voire magique comme s’en félicitait le père Brun très attaché aux miracles & apparitions.

Et encore ? Pas mal de choses plus terre à terre encore, sous le couvert de fumées diverses, que Peter Sloterdijk a pas mal contribué à dissiper dans La Folie de Dieu.

°°°

J’en reviens à une juste position, attentive et disponible, devant les textes, me rappelant celle du garçon que j’étais à dix-huit ans, pur et fervent à la lecture de Camus ou de René Char, annotant par exemple La condition poétique de René Ménard qui parlait à la fois de Camus et de Char.

Georges Anex avait été bluffé quand j’avais cité cette source dans une de mes compositions au Gymnase de la Cité - cher Georges Anex…

°°°

Tout ce qu’écrit Cees Nooteboom du voyage, en sa qualité particulière d’éternel voyageur, d’une ubiquité rare à vrai dire, me conforte dans le sentiment que je ne suis pas, pour ma part aucunement voyageur, même s’il m’est arrivé de me déplacer ici et là. Mais je n’aurai guère exploré ni ne me serai jamais frotté, physiquement, à l’étranger, me contentant de déplacer ma coquille d’escargot, en général avec trop de bagages.

Autant dire alors que je n’aurai jamais fait, de Séville à Sienne ou Sheffield, de Suède en Algarve ou de Tunisie au Congo, en passant par l’Italie du Sud et le nord de l’Allemagne, la Pologne ou la Slovaquie, la Grèce ou le Japon, que de voyager autour de ma chambre ou de faire le tour du jardin, reconstruisant à tout coup, d’un hôtel à l’autre, ma maison dans l’arbre, et me retrouvant donc partout chez moi.

°°°

En révisant mes poèmes des années 1987-1089, je pratique la règle du mot pour un autre, en évitant toute consonance attendue ou tout rythme convenu, genre machine à coudre.

°°°

La question de la règle se pose à l’écoute (intérieure) du poème, et celle d’un ordre secret qui ne se borne pas à la rime et craint même souvent la rime (intérieure).

En lisant les poèmes de Maître Jacques dans ses Poésies complètes, je me le dis souvent : fabrication. Quelques pièces, ici et là, surtout dans les évocations de son enfance, échappent à la mécanique et au voulu poétique, mais la vraie poésie de Chessex, pour moi, est ailleurs : dans la prose, et pas forcément celle qui se veut « prose poétique »…

En lisant les poèmes de Maître Jacques dans ses Poésies complètes, je me le dis souvent : fabrication. Quelques pièces, ici et là, surtout dans les évocations de son enfance, échappent à la mécanique et au voulu poétique, mais la vraie poésie de Chessex, pour moi, est ailleurs : dans la prose, et pas forcément celle qui se veut « prose poétique »…

En outre carrément insupportable quand il déclame : ô Pasolini, etc.

Ce jeudi 30 juin. – Nos filles m’ont rappelé aujourd’hui que nous fêtons en ce jour nos 34 ans de mariage, et leurs messages m’ont touché par leur esprit : l’une et l’autre avaient rédigé une liste de Je me souviens d’une malice affectueuse qui m’a d’autant plus réjoui que toutes deux se souvenaient de détails que, pour ma part, j’ai complètement oubliés. De tels moments de complicité me touchent particulièrement de ce fait : que ce qui a été vécu est reçu différemment selon les personnes, et d’autant mieux vivifié par conséquent.

°°°

Je suis impressionné, comme je ne l’ai jamais été jusque-là en lisant la Recherche, par l’inimaginable imagination de Proust, au sens d’une constante et foisonnante invention d’images et de rapprochements, de mises en rapport souvent ahurissantes mais si judicieuses, agissant comme autant d’éléments de la cristallisation du sens et de la forme en fusion.

Génie véritablement unique, sans comparaison – sous cet angle en tout cas - dans l’histoire de la littérature. Ainsi, les pages consacrées aux noms de lieux et à la réalité de ceux-ci, miment merveilleusement les premières émotions, tâtons et trouvailles, de nos premières découvertes en enfance ou en adolescence, quand un nom chante à l’oreille avant de se trouver concrétisé, encore embelli ou au contraire sujet de quelle déception, parfois comblant nos attentes ou nous ramenant à une plus terne réalité.

Or nous l’avons vécu récemment en découvrant, à Cabourg, le « vrai Balbec » à un siècle de distance et avec quel monstrueux contraste, déjà perceptible dans l’opposition de la cafétéria vulgaire du plain-pied avec le beau restaurant d’en-dessus destiné aux parvenus de la classe moyenne enrichie, et pourtant j’ai été ému de découvrir le Grand Hôtel et de tâcher d’en imaginer la réalité réelle du début du vingtième siècle, sans l’horripilante procession des touristes juste excités par le nom prestigieux de Proust dont il n’ont pas lu la moindre page, etc.

« L’imagination au pouvoir », réclamait-on en mai 68, pour la griserie momentanée de gens massivement dénués de la moindre imagination réelle, juste limitée à des éclats sporadiques, alors que la véritable imagination travaille sans relâche au creuset de l’individu, et se perdrait évidemment en accédant à quelque pouvoir que ce soit, vidée de son contenu par le seul slogan.

Ce qui est sûr, c’est que notre échange de quelque 150 lettres, un an durant, ne pouvait qu’être touché par ce que vous, Serena et toi, vivez au jour le jour à Ramallah. Ni toi ni moi ne sommes pourtant des partisans de quelque cause que ce soit : notre premier contact s’est fait par le truchement de ton premier livre, que j’ai aimé et commenté. Nos premières lettres m’ont donné l’idée de cette correspondance suivie, et le jeu s’est poursuivi en toute liberté et sincérité, de part et d’autre. Nous avons fait connaissance, nous nous sommes bien entendus il me semble, nous avons réellement dialogué, puis vous nous avez rendu visite à La Désirade, à l’été 2008, tu m’as fait lire ton premier roman aujourd’hui achevé et en voie de publication, je t’ai fait lire mon récit en chantier que tu as bien voulu commenter à ton tour, et diverses efflorescences amicales ont aussi marqué nos échanges, notamment avec Jalel El Gharbi et ton ami Nicolas, autre précieux veilleur sur le blog de Battuta.

Ce qui est sûr, c’est que notre échange de quelque 150 lettres, un an durant, ne pouvait qu’être touché par ce que vous, Serena et toi, vivez au jour le jour à Ramallah. Ni toi ni moi ne sommes pourtant des partisans de quelque cause que ce soit : notre premier contact s’est fait par le truchement de ton premier livre, que j’ai aimé et commenté. Nos premières lettres m’ont donné l’idée de cette correspondance suivie, et le jeu s’est poursuivi en toute liberté et sincérité, de part et d’autre. Nous avons fait connaissance, nous nous sommes bien entendus il me semble, nous avons réellement dialogué, puis vous nous avez rendu visite à La Désirade, à l’été 2008, tu m’as fait lire ton premier roman aujourd’hui achevé et en voie de publication, je t’ai fait lire mon récit en chantier que tu as bien voulu commenter à ton tour, et diverses efflorescences amicales ont aussi marqué nos échanges, notamment avec Jalel El Gharbi et ton ami Nicolas, autre précieux veilleur sur le blog de Battuta.

Un jour de soleil, le 21 janvier 2009, un vieil homme quitta son banc de Pennsylvania Avenue, et s'approcha de la Maison Blanche. Il s'adressa au Marine qui gardait le portail et dit : « J'aimerais entrer et rencontrer le Président Bush ».

Un jour de soleil, le 21 janvier 2009, un vieil homme quitta son banc de Pennsylvania Avenue, et s'approcha de la Maison Blanche. Il s'adressa au Marine qui gardait le portail et dit : « J'aimerais entrer et rencontrer le Président Bush ». J’ai donc reçu ces images accablantes d’une école dévastée de Gaza, puis j’ai reçu cette lettre de mon compère Philip que j’ai publiée aussitôt sous le titre d’Au Bonheur des Nègres, et j’ai souri à l’humanité, comme j’ai ri de l’humanité en lisant ton récit, venu de Nicolas, du vieil homme se faisant répéter la bonne nouvelle du départ, de la Maison Blanche, de l’homme à tête de poulet.

J’ai donc reçu ces images accablantes d’une école dévastée de Gaza, puis j’ai reçu cette lettre de mon compère Philip que j’ai publiée aussitôt sous le titre d’Au Bonheur des Nègres, et j’ai souri à l’humanité, comme j’ai ri de l’humanité en lisant ton récit, venu de Nicolas, du vieil homme se faisant répéter la bonne nouvelle du départ, de la Maison Blanche, de l’homme à tête de poulet. Loin de moi l’intention d’angéliser Barack Obama, mais quel autre souffle que celui de sa parole, quelle présence irradiant de tant d’autres présences, et quelle envie j’aurais ce soir de me pointer au portail de la Maison Blanche et de demander au Marine : « Monsieur, puisque vous me dites que le président Bush n’habite plus ici, pourriez-vous m’annoncer à son remplaçant, j’aimerais entrer et le rencontrer »…

Loin de moi l’intention d’angéliser Barack Obama, mais quel autre souffle que celui de sa parole, quelle présence irradiant de tant d’autres présences, et quelle envie j’aurais ce soir de me pointer au portail de la Maison Blanche et de demander au Marine : « Monsieur, puisque vous me dites que le président Bush n’habite plus ici, pourriez-vous m’annoncer à son remplaçant, j’aimerais entrer et le rencontrer »…

A La Désirade, ce 18 janvier 2009.

A La Désirade, ce 18 janvier 2009.

Tu vas me rétorquer que certes la femme est presque l'égale de l'homme, mais qu'il lui manque quand même le plus important. La maîtrise des arts militaires, comme le souligne ton commentateur. Niveau stratégie et mouvement de troupes, la femme ne touche pas une bille. Humaine, peut-être, mais dans le sens sensible, attentionnée, compréhensive, toutes ces qualités accessoires dans la vraie vie. Et bien tu te trompes. La porte-parole de l'armée israélienne, blonde comme les blés et belle comme le soleil, est absolument au courant de tous les mouvements de troupes, calibres de balles et portées d'obus. Humaine vraiment, mais au sens large : pas un gramme de sensiblerie chez cette femme-là, les cadavres d'enfants s'entassent, elle reste ferme, droite, professionnelle. Admirable.

Tu vas me rétorquer que certes la femme est presque l'égale de l'homme, mais qu'il lui manque quand même le plus important. La maîtrise des arts militaires, comme le souligne ton commentateur. Niveau stratégie et mouvement de troupes, la femme ne touche pas une bille. Humaine, peut-être, mais dans le sens sensible, attentionnée, compréhensive, toutes ces qualités accessoires dans la vraie vie. Et bien tu te trompes. La porte-parole de l'armée israélienne, blonde comme les blés et belle comme le soleil, est absolument au courant de tous les mouvements de troupes, calibres de balles et portées d'obus. Humaine vraiment, mais au sens large : pas un gramme de sensiblerie chez cette femme-là, les cadavres d'enfants s'entassent, elle reste ferme, droite, professionnelle. Admirable.

A La Désirade, ce 6 janvier, soir.

A La Désirade, ce 6 janvier, soir.

A La Désirade, ce 4 janvier, soir.

A La Désirade, ce 4 janvier, soir.

A La Désirade, ce 31 décembre, midi.

A La Désirade, ce 31 décembre, midi.

A La Désirade, ce 27 décembre, soir.

A La Désirade, ce 27 décembre, soir.

Drogy Brat,

Drogy Brat,

Une clef de lecture du Dragon du Muveran, premier roman policier de Marc Voltenaur, petit-fils d’un évêque luthérien suédois, se trouve peut-être dans le dernier essai lumineux d’Etienne Barilier, fils de pasteur calviniste, intitulé Vertige de la force, où le romancier vaudois traducteur de Friedrich Dürrenmatt, fils de pasteur bernois, repère et définit, à propos des djihadistes islamistes, la notion de « crime de devoir sacré ».

Une clef de lecture du Dragon du Muveran, premier roman policier de Marc Voltenaur, petit-fils d’un évêque luthérien suédois, se trouve peut-être dans le dernier essai lumineux d’Etienne Barilier, fils de pasteur calviniste, intitulé Vertige de la force, où le romancier vaudois traducteur de Friedrich Dürrenmatt, fils de pasteur bernois, repère et définit, à propos des djihadistes islamistes, la notion de « crime de devoir sacré ».

De surcroît, son propos “théologique” est des plus fondés, qui renvoie à la fois à une certaine violence monothéiste et à une lecture fondamentaliste autorisant aujourd’hui un évêque suisse, autant qu’une flopée d’imams ou de fous de Dieu de toute obédience, à recommander la peine de mort pour les homosexuels, entre autres applications terroristes du “devoir divin”...

De surcroît, son propos “théologique” est des plus fondés, qui renvoie à la fois à une certaine violence monothéiste et à une lecture fondamentaliste autorisant aujourd’hui un évêque suisse, autant qu’une flopée d’imams ou de fous de Dieu de toute obédience, à recommander la peine de mort pour les homosexuels, entre autres applications terroristes du “devoir divin”...

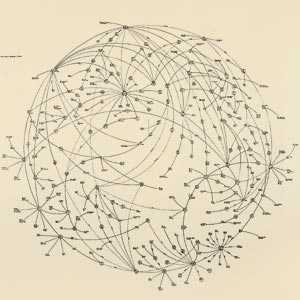

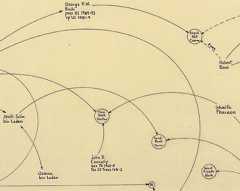

D'autres prennent sa suite, le fondateur de Facebook rêve de tracer le graphe social absolu – moins prétentieux et plus amusant il y a twitter.com, dont tu connais peut-être le principe : des messages de 140 signes maximum, format SMS, instantanément publiés. La concision donne des choses sympathiques, ainsi Jessica, de Portland :

D'autres prennent sa suite, le fondateur de Facebook rêve de tracer le graphe social absolu – moins prétentieux et plus amusant il y a twitter.com, dont tu connais peut-être le principe : des messages de 140 signes maximum, format SMS, instantanément publiés. La concision donne des choses sympathiques, ainsi Jessica, de Portland : A La Désirade, ce 16 décembre, soir.

A La Désirade, ce 16 décembre, soir.

L’évocation des jouets offerts aux petits Ramallawis m’a fait sourire, me rappelant une nouvelle délicieuse de Saki. Il y est question de parents politiquement corrects avant la lettre (la nouvelle doit dater du vivant de Saki, alias H.H. Munro (1870-1916), qui décident d’offrir, à leurs garçons, des jouets à haute teneur éducative, pour faire pièce à la détestable tradition de la carabine ou du tomahawk, voire du char d’assaut à tourelle articulée. C’est ainsi qu’ils dénichent, pour l’aîné, une ferme modèle et ses habitants humains ou animaux, dont toutes les activités et caractéristiques sont explicitées dans une brochure documentaire joliment illustrée. Quant au cadet, il a droit à un hôpital complet, avec ses médecins et ses escouades d’infirmières, son bloc opératoire et ses ambulances. En mauvais esprit tout à fait dans la ligne antimoderne de Chesterton, Saki détaille les épisodes successifs de la remise des cadeaux, marquée par la conviction souriante des parents persuadés de faire avancer l’Humanité, et le léger désappointement des deux boys, qui se retirent bientôt dans leur chambre pour jouer comme on le leur suggère avec l’impatience pédagogique que tu imagines. Or qu’en advient-il ?

L’évocation des jouets offerts aux petits Ramallawis m’a fait sourire, me rappelant une nouvelle délicieuse de Saki. Il y est question de parents politiquement corrects avant la lettre (la nouvelle doit dater du vivant de Saki, alias H.H. Munro (1870-1916), qui décident d’offrir, à leurs garçons, des jouets à haute teneur éducative, pour faire pièce à la détestable tradition de la carabine ou du tomahawk, voire du char d’assaut à tourelle articulée. C’est ainsi qu’ils dénichent, pour l’aîné, une ferme modèle et ses habitants humains ou animaux, dont toutes les activités et caractéristiques sont explicitées dans une brochure documentaire joliment illustrée. Quant au cadet, il a droit à un hôpital complet, avec ses médecins et ses escouades d’infirmières, son bloc opératoire et ses ambulances. En mauvais esprit tout à fait dans la ligne antimoderne de Chesterton, Saki détaille les épisodes successifs de la remise des cadeaux, marquée par la conviction souriante des parents persuadés de faire avancer l’Humanité, et le léger désappointement des deux boys, qui se retirent bientôt dans leur chambre pour jouer comme on le leur suggère avec l’impatience pédagogique que tu imagines. Or qu’en advient-il ? Tu l’as sans doute deviné, mauvais esprit que tu es toi-même, mais il faut le lire sous la plume de Saki, qui évoque avec brio la transformation de l’hôpital en fort assiégé par une armée de desperados, lesquels captureront les infirmières et les ligoteront sur les vaches modèles métamorphosées en broncos piaffants.

Tu l’as sans doute deviné, mauvais esprit que tu es toi-même, mais il faut le lire sous la plume de Saki, qui évoque avec brio la transformation de l’hôpital en fort assiégé par une armée de desperados, lesquels captureront les infirmières et les ligoteront sur les vaches modèles métamorphosées en broncos piaffants. Avec mon amitié, et à Serena…

Avec mon amitié, et à Serena…

A La Désirade, 4 novembre au soir.

A La Désirade, 4 novembre au soir. Alors quoi, le vieux Bobby pourra-t-il y aller demain matin de son Times they are a-changin’ ? Know Hope moj brat…

Alors quoi, le vieux Bobby pourra-t-il y aller demain matin de son Times they are a-changin’ ? Know Hope moj brat…

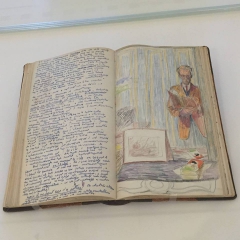

Des monstres, on sent que le narrateur en traîne quelques-uns, comme autant de casseroles, mais il n'en parle pas, bien que ces textes puissent se lire comme le récit d'une quête personnelle, où la description du paysage ne serait qu'une autre façon de se dire, de se chercher. Mais on y devine aussi une interaction constante du marcheur avec ses frères humains, même lorsqu'il se cogne aux murs de son étrangeté, surtout lorsqu'il admet la distance qui sépare ceux qui sont ici chez eux, et celui qui ne fait que passer – et bien qu'il revienne souvent sur ses pas, comme pour creuser le sillon de la mémoire, porté par une errance à la fois insouciante et obstinée. A chaque pause, son carnet se couvre de mots et de croquis, des dessins d'une simplicité admirable qui viennent ici rehausser le texte et en renforcer le vécu : paysages le plus souvent, solitude choisie, mais aussi des portraits remarquables, rencontres de hasard, visages qui surgissent au détour d'une page, qui interpellent le lecteur par l'intensité de leurs regards.

Des monstres, on sent que le narrateur en traîne quelques-uns, comme autant de casseroles, mais il n'en parle pas, bien que ces textes puissent se lire comme le récit d'une quête personnelle, où la description du paysage ne serait qu'une autre façon de se dire, de se chercher. Mais on y devine aussi une interaction constante du marcheur avec ses frères humains, même lorsqu'il se cogne aux murs de son étrangeté, surtout lorsqu'il admet la distance qui sépare ceux qui sont ici chez eux, et celui qui ne fait que passer – et bien qu'il revienne souvent sur ses pas, comme pour creuser le sillon de la mémoire, porté par une errance à la fois insouciante et obstinée. A chaque pause, son carnet se couvre de mots et de croquis, des dessins d'une simplicité admirable qui viennent ici rehausser le texte et en renforcer le vécu : paysages le plus souvent, solitude choisie, mais aussi des portraits remarquables, rencontres de hasard, visages qui surgissent au détour d'une page, qui interpellent le lecteur par l'intensité de leurs regards.

Ton père essayait d’écrire des poèmes. Il m’a demandé d’en traduire puis on a passé à autre chose, dont il reste Personne déplacée. J’ai rédigé ce livre de A à Z sur la base de 25 cassettes enregistrées, mais on entend je croix la voix vraie de ton père là-dedans, comme on entend ta voix sous tes mots. J’aurais beaucoup de choses à dire de ton texte, mais tu as beaucoup de choses à écrire à partir de ce noyau. Ce que je retiens pour le moment est le mot arnaque, le mot destructeur et le mot constructeur. Et j’apprécie grandement ta réserve par rapport à toute critique, même si je sais que tu n’en penses pas moins. Tout ça forme encore un magma d’ombre et de lumière, parce que ton père était un tel magma. JMO en a fait un héros romantique, et tu écris aussi le mot héros. Pour ma part je vois le vrai Dimitri en Gitan sur les routes autant qu’en vieillard de quarante ans perclus de rhumatismes, célébrant la pantoufle et les écrits intimistes de Rozanov. Le véritable héros est une bibliothèque.

Ton père essayait d’écrire des poèmes. Il m’a demandé d’en traduire puis on a passé à autre chose, dont il reste Personne déplacée. J’ai rédigé ce livre de A à Z sur la base de 25 cassettes enregistrées, mais on entend je croix la voix vraie de ton père là-dedans, comme on entend ta voix sous tes mots. J’aurais beaucoup de choses à dire de ton texte, mais tu as beaucoup de choses à écrire à partir de ce noyau. Ce que je retiens pour le moment est le mot arnaque, le mot destructeur et le mot constructeur. Et j’apprécie grandement ta réserve par rapport à toute critique, même si je sais que tu n’en penses pas moins. Tout ça forme encore un magma d’ombre et de lumière, parce que ton père était un tel magma. JMO en a fait un héros romantique, et tu écris aussi le mot héros. Pour ma part je vois le vrai Dimitri en Gitan sur les routes autant qu’en vieillard de quarante ans perclus de rhumatismes, célébrant la pantoufle et les écrits intimistes de Rozanov. Le véritable héros est une bibliothèque.

Cet après-midi une belle dame au visage doux, aux yeux très bleus et à la pimpante robe à fleurs, qui dirige à Berne une division des Archives littéraires suisses, parcourait d'un œil expert les centaines de carnets aquarellés et le monceau de lettres (identifiant illico la graphie de son ami Jacques Réda ou celle de Philippe Jaccottet) accumulés depuis une cinquantaine d'années et que j'aimerais déposer dans ce haut-lieu de mémoire mille fois plus signifiant que nos temples bancaires - mille murmures s'y faisant encore entendre dans les feuillages imprimés, où la voix un peu nasale de Blaise Cendrars croise le barrissement alémanique de l'immense Fritz Dürrenmatt (à l'origine de ces archives), entre tant d'autres de Jacques Chessex à Patricia Highsmith, ou plus récemment Étienne Barilier ou Roland Jaccard nos compères toujours vivants...

Cet après-midi une belle dame au visage doux, aux yeux très bleus et à la pimpante robe à fleurs, qui dirige à Berne une division des Archives littéraires suisses, parcourait d'un œil expert les centaines de carnets aquarellés et le monceau de lettres (identifiant illico la graphie de son ami Jacques Réda ou celle de Philippe Jaccottet) accumulés depuis une cinquantaine d'années et que j'aimerais déposer dans ce haut-lieu de mémoire mille fois plus signifiant que nos temples bancaires - mille murmures s'y faisant encore entendre dans les feuillages imprimés, où la voix un peu nasale de Blaise Cendrars croise le barrissement alémanique de l'immense Fritz Dürrenmatt (à l'origine de ces archives), entre tant d'autres de Jacques Chessex à Patricia Highsmith, ou plus récemment Étienne Barilier ou Roland Jaccard nos compères toujours vivants... Ce qu'attendant je découvre avec reconnaissance la 33e livraison de la revue Quarto consacrée aux accointances helvétiques de Pierre Jean Jouve et préfacée en quatre langues par Stéphanie Cudré-Mauroux.

Ce qu'attendant je découvre avec reconnaissance la 33e livraison de la revue Quarto consacrée aux accointances helvétiques de Pierre Jean Jouve et préfacée en quatre langues par Stéphanie Cudré-Mauroux. Ce mardi 10 mai. –

Ce mardi 10 mai. – Les premiers récits de Tchékhov, signés Tchekhonte et remontant à sa vingtaine, dénotent un sens du comique et une vitalité gouailleuse qui tranchent, pour le moins, avec l’image plus grave et mélancolique qu’on se fait ordinairement d’Anton Pavlovitch, même si la touche noire du tragique y est déjà perceptible de loin en loin.

Les premiers récits de Tchékhov, signés Tchekhonte et remontant à sa vingtaine, dénotent un sens du comique et une vitalité gouailleuse qui tranchent, pour le moins, avec l’image plus grave et mélancolique qu’on se fait ordinairement d’Anton Pavlovitch, même si la touche noire du tragique y est déjà perceptible de loin en loin.  Je n’en finis pas, en continuant de lire l’intégrale d’À la recherche du temps perdu, de me demander pourquoi je m’intéresse à tant d’interminables digressions, plus emberlificotées les uns que les autres, relative à la « maladie d’amour » d’un agent de change frotté d’esthétisme et qui a ses entrées au Jockey-Club, alors que j’ai été si peu jaloux dans ma vie sentimentale et qu’il faudrait me payer pour passer la moindre soirée au milieu des plâtres et des emplâtres du Cercle littéraire lausannois ou du Rotary ? Pourquoi Joseph Czapski, dans le chaos de la guerre, a-t-il cru bon de parler de la duchesse de Guermantes et des jeunes filles en fleurs à ses camarades prisonniers du camp soviétique de Griazowietz, et pourquoi Sam Beckett, Pietro Citati, Walter Benjamin et tant d’autres, jusqu’à Cees Nooteboom qui voit en Proust le plus grand écrivain du XXe siècle, se sont-ils immergés dans cet océan verbal en dépit des railleries facile, voire imbéciles, d’un Louis-Ferdinand Céline, oui pourquoi ?

Je n’en finis pas, en continuant de lire l’intégrale d’À la recherche du temps perdu, de me demander pourquoi je m’intéresse à tant d’interminables digressions, plus emberlificotées les uns que les autres, relative à la « maladie d’amour » d’un agent de change frotté d’esthétisme et qui a ses entrées au Jockey-Club, alors que j’ai été si peu jaloux dans ma vie sentimentale et qu’il faudrait me payer pour passer la moindre soirée au milieu des plâtres et des emplâtres du Cercle littéraire lausannois ou du Rotary ? Pourquoi Joseph Czapski, dans le chaos de la guerre, a-t-il cru bon de parler de la duchesse de Guermantes et des jeunes filles en fleurs à ses camarades prisonniers du camp soviétique de Griazowietz, et pourquoi Sam Beckett, Pietro Citati, Walter Benjamin et tant d’autres, jusqu’à Cees Nooteboom qui voit en Proust le plus grand écrivain du XXe siècle, se sont-ils immergés dans cet océan verbal en dépit des railleries facile, voire imbéciles, d’un Louis-Ferdinand Céline, oui pourquoi ?  Comme Nanni Moretti et Wim Wenders, Godard ou Fassbinder, Woody Allen est de ces auteurs de cinéma chers à notre génération, qui nous ont accompagnés en quelque sorte. Pas tout à fait à la hauteur des plus grands, tels Bergman ou Fellini, ils n’en ont pas moins reflété l’époque en chroniqueurs mêlant souvent autobiographie et fiction ; et l’on retrouve ce mélange dans Cafe Society qui fait à la fois clin d’oeil à la carrière du réalisateur et figure d’anthologie des standards hollywoodiens, avecironie et tendresse.

Comme Nanni Moretti et Wim Wenders, Godard ou Fassbinder, Woody Allen est de ces auteurs de cinéma chers à notre génération, qui nous ont accompagnés en quelque sorte. Pas tout à fait à la hauteur des plus grands, tels Bergman ou Fellini, ils n’en ont pas moins reflété l’époque en chroniqueurs mêlant souvent autobiographie et fiction ; et l’on retrouve ce mélange dans Cafe Society qui fait à la fois clin d’oeil à la carrière du réalisateur et figure d’anthologie des standards hollywoodiens, avecironie et tendresse. Ce mardi 24 mai. –

Ce mardi 24 mai. –

La poésie de Cees Nooteboom, que je découvre dans le recueil du Visage de l’oeil, suscite en moi des échos multiples et profonds, semblables à ceux que j’ai éprouvés à la lecture des poèmes d’Adam Zagajewski, et je ne m’étonne donc pas de trouver, dans les notes de cette anthologie chronologique à rebours – dont les derniers vers qu’elle contient sont ceux de sa prime jeunesse -, un renvoi à la Mystique pour débutants du poète polonais, dont les poèmes sont de ceux que je place aujourd’hui le plus haut.

La poésie de Cees Nooteboom, que je découvre dans le recueil du Visage de l’oeil, suscite en moi des échos multiples et profonds, semblables à ceux que j’ai éprouvés à la lecture des poèmes d’Adam Zagajewski, et je ne m’étonne donc pas de trouver, dans les notes de cette anthologie chronologique à rebours – dont les derniers vers qu’elle contient sont ceux de sa prime jeunesse -, un renvoi à la Mystique pour débutants du poète polonais, dont les poèmes sont de ceux que je place aujourd’hui le plus haut.

Voilà, Vittorio c'était quelques jours avant de partir dans le Sinaï, faire trempette en Mer Rouge – quelques jours avant de rencontrer Alexis Zorba, qui rentre dans ma vie par l'angle d'un livre, ce qui est un comble pour cet homme qui envoie tous les livres au diable. Il y a là un double mystère : d'abord, comment ai-je pu passer à côté du livre de Nikos Kazantzaki ? C'est comme imaginer n'avoir jamais bu une goutte d'alcool pendant vingt ans, ni senti la brûlure du soleil… et je serai éternellement reconnaissant au bougre d'Olivier qui me l'a conseillé. C'est là la seconde diablerie d'Alexis Zorba, de chanter la vie vécue, d'aller jusqu'à envoyer paître le langage, comme Zorba submergé par l'émotion danse pour raconter, danse à s'en faire péter les artères – et de nous redire le pouvoir des livres, leur capacité à procurer un plaisir purement physique, une explosion d'émotions véritables, nous faire rire vraiment, et nous faire pleurer...

Voilà, Vittorio c'était quelques jours avant de partir dans le Sinaï, faire trempette en Mer Rouge – quelques jours avant de rencontrer Alexis Zorba, qui rentre dans ma vie par l'angle d'un livre, ce qui est un comble pour cet homme qui envoie tous les livres au diable. Il y a là un double mystère : d'abord, comment ai-je pu passer à côté du livre de Nikos Kazantzaki ? C'est comme imaginer n'avoir jamais bu une goutte d'alcool pendant vingt ans, ni senti la brûlure du soleil… et je serai éternellement reconnaissant au bougre d'Olivier qui me l'a conseillé. C'est là la seconde diablerie d'Alexis Zorba, de chanter la vie vécue, d'aller jusqu'à envoyer paître le langage, comme Zorba submergé par l'émotion danse pour raconter, danse à s'en faire péter les artères – et de nous redire le pouvoir des livres, leur capacité à procurer un plaisir purement physique, une explosion d'émotions véritables, nous faire rire vraiment, et nous faire pleurer...

De fait, ce délire collectif fondé sur la récupération chauvine et commerciale d’un génie local dont la ville natale ne possède pas une seule œuvre (!) n’a rien de bassement opportuniste ou déplaisant, ni rien du kitsch touristique ordinaire bas de gamme (l’abominable prolifération des masques carnavalesques dans les vitrines de Venise), mais foisonne et buissonne avec le même brio cocasse et plein d’humour de la peinture de Bosch parfois limite « art brut », plus folle que les surréalistes (qui y ont puisé avant que les analystes freudiens ne s’y épuisent) et combien caractéristique de la bascule du Moyen Âge à la Renaissance – entre les visions d’un Dante et les raisons d’un Erasme.

De fait, ce délire collectif fondé sur la récupération chauvine et commerciale d’un génie local dont la ville natale ne possède pas une seule œuvre (!) n’a rien de bassement opportuniste ou déplaisant, ni rien du kitsch touristique ordinaire bas de gamme (l’abominable prolifération des masques carnavalesques dans les vitrines de Venise), mais foisonne et buissonne avec le même brio cocasse et plein d’humour de la peinture de Bosch parfois limite « art brut », plus folle que les surréalistes (qui y ont puisé avant que les analystes freudiens ne s’y épuisent) et combien caractéristique de la bascule du Moyen Âge à la Renaissance – entre les visions d’un Dante et les raisons d’un Erasme.

Après notre installation à l’hôtel Maraboe, aux abords de la vieille ville de Bruges, nous avons découvert ce soir la splendeur de celle-ci et nous sommes attardés sur une terrasse du Grote Markt, dans la rumeur des carillons et des fourchettes.

Après notre installation à l’hôtel Maraboe, aux abords de la vieille ville de Bruges, nous avons découvert ce soir la splendeur de celle-ci et nous sommes attardés sur une terrasse du Grote Markt, dans la rumeur des carillons et des fourchettes.  Comme à Venise le soir, les ruelles et les quais ne tardent pas à se rendre au silence où retentit votre seul pas, et voici que vous réentendez cette voix préludant au récit déchirant d'un veuvage, tel que le module le roman mystique et mythique à la fois que Georges Rodenbach publia en 1892 sous le titre de Bruges-la-Morte, qui associe un grand deuil et l'évocation rédemptrice d'une ville-refuge.

Comme à Venise le soir, les ruelles et les quais ne tardent pas à se rendre au silence où retentit votre seul pas, et voici que vous réentendez cette voix préludant au récit déchirant d'un veuvage, tel que le module le roman mystique et mythique à la fois que Georges Rodenbach publia en 1892 sous le titre de Bruges-la-Morte, qui associe un grand deuil et l'évocation rédemptrice d'une ville-refuge. Si l'on est choqué par la présence d'un débit de junk food au cœur du vieux quartier de Bruges, dans une haute et vénérable maison à blason, c'est sous la plume d'un Américain des plus civilisés en dépit de sa dégaine de libertin bohème que l'on trouve le meilleur interprète de ce rejet. « Je suis sorti du labyrinthe stérile et rectiligne de la ville américaine, échiquier du progrès et de l'ajournement », écrit Henry Miller dans ses Impressions de Bruges. « J'erre dans un rêve plus réel, plus tangible que le cauchemar mugissant et climatisé que les Américains prennent pour la vie. » Et de noter ceci encore, datant de 1953 mais qui reste si juste aujourd'hui, sinon plus: « Ce monde qui fut si familier, si réel, si vivant, il me semblait l'avoir perdu depuis des siècles. Maintenant, ici à Bruges, je me rends compte une fois de plus que rien n'est jamais perdu, pas même un soupir. Nous ne vivons pas au milieu des ruines, mais au cœur même de l'éternité ».

Si l'on est choqué par la présence d'un débit de junk food au cœur du vieux quartier de Bruges, dans une haute et vénérable maison à blason, c'est sous la plume d'un Américain des plus civilisés en dépit de sa dégaine de libertin bohème que l'on trouve le meilleur interprète de ce rejet. « Je suis sorti du labyrinthe stérile et rectiligne de la ville américaine, échiquier du progrès et de l'ajournement », écrit Henry Miller dans ses Impressions de Bruges. « J'erre dans un rêve plus réel, plus tangible que le cauchemar mugissant et climatisé que les Américains prennent pour la vie. » Et de noter ceci encore, datant de 1953 mais qui reste si juste aujourd'hui, sinon plus: « Ce monde qui fut si familier, si réel, si vivant, il me semblait l'avoir perdu depuis des siècles. Maintenant, ici à Bruges, je me rends compte une fois de plus que rien n'est jamais perdu, pas même un soupir. Nous ne vivons pas au milieu des ruines, mais au cœur même de l'éternité ». La ville, qu’on dit la « Venise du nord », n’a pas la splendeur de la Sérénissime, mais les quartiers anciens ont gardé un charme que nous goûtons en dépit des sempiternelles processions de touristes et des non moins inévitables boutiques, juste moins toc et kitsch qu’à Venise précisément.

La ville, qu’on dit la « Venise du nord », n’a pas la splendeur de la Sérénissime, mais les quartiers anciens ont gardé un charme que nous goûtons en dépit des sempiternelles processions de touristes et des non moins inévitables boutiques, juste moins toc et kitsch qu’à Venise précisément. Or ce que nous aurons laissé venir à nous aujourd'hui tenait à la fois à l'immensité géographique de la côté d'opale découverte au sud de Calais, dont les collines ondulées au-dessus des gazons bordés de falaises évoquent la haute Toscane, et à l'omniprésent rappel de la guerre en ces lieux stratégiques symbolisés par les vestiges du mur de l'Atlantique.

Or ce que nous aurons laissé venir à nous aujourd'hui tenait à la fois à l'immensité géographique de la côté d'opale découverte au sud de Calais, dont les collines ondulées au-dessus des gazons bordés de falaises évoquent la haute Toscane, et à l'omniprésent rappel de la guerre en ces lieux stratégiques symbolisés par les vestiges du mur de l'Atlantique.

En cours de route, un panneau indiquant un Cimetière chinois m’a fait réagir, ma bonne amie a bifurqué et nous nous sommes engagés, par un hameau, dans un chemin de terre qui nous a conduits jusqu’à un lieu d’une étrange sérénité, grand enclos entourant plus de 800 tombes surmonteés de grands cyprès et parfaitement entretenues.

En cours de route, un panneau indiquant un Cimetière chinois m’a fait réagir, ma bonne amie a bifurqué et nous nous sommes engagés, par un hameau, dans un chemin de terre qui nous a conduits jusqu’à un lieu d’une étrange sérénité, grand enclos entourant plus de 800 tombes surmonteés de grands cyprès et parfaitement entretenues.

Au volant depuis notre départ, il y a de ça deux dimanches, de La Désirade, notre maison sur les hauteurs lémaniques, à Colmar puis à Bois-le-Duc-Hertogenbosch , Bruges (sa bière sucrée et ses vieilles pierres romantiques), Dordrecht (sa vue sur les grues de Rotterdam), la Normandie (les parkings de Honfleur et du Touquet), la Bretagne aux bourgs pittoresques et la Loire Atlantique (où l’océan mène au fleuve), Lady L. a suivi les indications vocales infaillibles d’une robote GPS à voix suave quoique inflexible.

Au volant depuis notre départ, il y a de ça deux dimanches, de La Désirade, notre maison sur les hauteurs lémaniques, à Colmar puis à Bois-le-Duc-Hertogenbosch , Bruges (sa bière sucrée et ses vieilles pierres romantiques), Dordrecht (sa vue sur les grues de Rotterdam), la Normandie (les parkings de Honfleur et du Touquet), la Bretagne aux bourgs pittoresques et la Loire Atlantique (où l’océan mène au fleuve), Lady L. a suivi les indications vocales infaillibles d’une robote GPS à voix suave quoique inflexible.  Ne crachons donc pas sur l'argent, grâce auquel nous nous sommes régalés hier soir, sur cette côte sauvage, de fruits de mer arrosés de Sancerre, avant un coucher de soleil virant de l'orange doux au rose virulent, et tâchons de rester aussi enthousiastes et poreux que lorsque nous allions en stop à vingt ans sur nos semelles de vent de petits fauchés.

Ne crachons donc pas sur l'argent, grâce auquel nous nous sommes régalés hier soir, sur cette côte sauvage, de fruits de mer arrosés de Sancerre, avant un coucher de soleil virant de l'orange doux au rose virulent, et tâchons de rester aussi enthousiastes et poreux que lorsque nous allions en stop à vingt ans sur nos semelles de vent de petits fauchés.  À Tréguier surtout, un peu moins à Dinan, mais aussi à Roscoff, d’imposants ensembles architecturaux ne sont plus aujourd’hui que des coquilles vides, dont nous admirons la beauté extérieure ne correspondant plus à un habitus communautaire vivant.

À Tréguier surtout, un peu moins à Dinan, mais aussi à Roscoff, d’imposants ensembles architecturaux ne sont plus aujourd’hui que des coquilles vides, dont nous admirons la beauté extérieure ne correspondant plus à un habitus communautaire vivant. Nous roulions ce matin sur la départementale assez encombrée reliant Roscoff et Dinan, et je psalmodiais, ainsi que le conteur en sabots, les Séries citées par Yann Quéffelec dans son Dictionnaire amoureux de la Bretagne, telles que les Neuf petites mains blanches ou Le Druide et l’enfant que lui récitait sa tante Jeanne au manoir de Kervaly, quand les oreillons le retenaient au lit.

Nous roulions ce matin sur la départementale assez encombrée reliant Roscoff et Dinan, et je psalmodiais, ainsi que le conteur en sabots, les Séries citées par Yann Quéffelec dans son Dictionnaire amoureux de la Bretagne, telles que les Neuf petites mains blanches ou Le Druide et l’enfant que lui récitait sa tante Jeanne au manoir de Kervaly, quand les oreillons le retenaient au lit.

C'est aussi le titre du dernier livre d'Emmanuel Carrère avec lequel nous avons eu l'avantage d'aller d'Alsace en Flandres, puis du delta du Rhin à l'estuaire de la Seine, en passant par Spetsai et l'Irlande (dans un texte consacré à son ami Michel Déon), Cabourg (notre pèlerinage au Grand Hôtel du petit Marcel) et Davos (son reportage gratiné sur le forum des battants), nos découvertes en 3 D alternant à tout moment avec les observations passionnantes de cet auteur formidablement présent au monde.

C'est aussi le titre du dernier livre d'Emmanuel Carrère avec lequel nous avons eu l'avantage d'aller d'Alsace en Flandres, puis du delta du Rhin à l'estuaire de la Seine, en passant par Spetsai et l'Irlande (dans un texte consacré à son ami Michel Déon), Cabourg (notre pèlerinage au Grand Hôtel du petit Marcel) et Davos (son reportage gratiné sur le forum des battants), nos découvertes en 3 D alternant à tout moment avec les observations passionnantes de cet auteur formidablement présent au monde. Ce qu’il ya de beau dans un voyage dont on n’attend rien a priori, c’est d’y trouver ou apprendre moult choses surprenantes, cocasses ou bonnement instructives, comme cette enseigne découverte cet après-midi dans une rue de Lude (et d’abord découvrir soudain qu’il existe au monde une bourgade du nom de Lude, riche d’un monumental château surplombant le Loir…), résumant sa raison sociale de boutique fourre-tout à A comme Bonheur, suspendue juste au-dessus d’un signal de sens interdit…

Ce qu’il ya de beau dans un voyage dont on n’attend rien a priori, c’est d’y trouver ou apprendre moult choses surprenantes, cocasses ou bonnement instructives, comme cette enseigne découverte cet après-midi dans une rue de Lude (et d’abord découvrir soudain qu’il existe au monde une bourgade du nom de Lude, riche d’un monumental château surplombant le Loir…), résumant sa raison sociale de boutique fourre-tout à A comme Bonheur, suspendue juste au-dessus d’un signal de sens interdit… Vendôme en fin de matinée est un paradis de présence douce où tous les temps de l’Histoire se conjuguent, avec une forte empreinte de roman et de gothique, le souvenir du Bourdon de l’abbatiale qui a perdu sa voix en 1994, celui du jour où Gracchus Babeuf s’est fait tirer de son ergastule et traîner jusqu’à l’échafaud, les reflets pensifs dans les eaux lentes d’un bras du Loir, un pêcheur qui n’a cure d’aucun « pôle de sérénité », et le buste de Balzac qui nous rappelle que le grand queutard a fait ses écoles ici même.

Vendôme en fin de matinée est un paradis de présence douce où tous les temps de l’Histoire se conjuguent, avec une forte empreinte de roman et de gothique, le souvenir du Bourdon de l’abbatiale qui a perdu sa voix en 1994, celui du jour où Gracchus Babeuf s’est fait tirer de son ergastule et traîner jusqu’à l’échafaud, les reflets pensifs dans les eaux lentes d’un bras du Loir, un pêcheur qui n’a cure d’aucun « pôle de sérénité », et le buste de Balzac qui nous rappelle que le grand queutard a fait ses écoles ici même.

Czapski est mort, son grand ami Thierry Vernet et sa chère Floristella sont morts eux aussi, Dimitri le passeur est mort, tout comme Jeanne Hersch proche aussi de Joseph, ou « Kot » Jelenski et le Nobel Czeslaw Milosz, et pourtant tous ces hérauts de l’Europe des cultures restent vifs en nos cœurs et leurs œuvres continuent de perpétuer un idéal intellectuel et artistique, une éthique et une spiritualité dont nous avons plus besoin que jamais en ces temps chaos mondial et de fuite en avant, d’abrutissement collectif, de repli sur soi ou de cynisme.

Czapski est mort, son grand ami Thierry Vernet et sa chère Floristella sont morts eux aussi, Dimitri le passeur est mort, tout comme Jeanne Hersch proche aussi de Joseph, ou « Kot » Jelenski et le Nobel Czeslaw Milosz, et pourtant tous ces hérauts de l’Europe des cultures restent vifs en nos cœurs et leurs œuvres continuent de perpétuer un idéal intellectuel et artistique, une éthique et une spiritualité dont nous avons plus besoin que jamais en ces temps chaos mondial et de fuite en avant, d’abrutissement collectif, de repli sur soi ou de cynisme. Cracovie, ce lundi 25 avril. –

Cracovie, ce lundi 25 avril. –  Un président chinois qui se la rejoue Grand Timonier, un potentat russe à la botte des mafias, un milliardaire démagogue menaçant de débarquer à la Maison Blanche, une Europe s'alliant avec un autre despote ottoman parjure pour rejeter des migrants à la mer ou à la mort: décidément on serait tenté de désespérer de l'humanité si celle-ci n'était pas capable aussi de s'opposer au pire et de produire, parfois, le meilleur; et tout à l'heure, au nouveau musée honorant la mémoire de Joseph Czapski, à Cracovie, j'observais un ado et un tout vieil homme au milieu des nombreux films d'archives documentant les tragédies du XIXe siècle que furent deux guerres mondiales, deux totalitarismes non moins meurtriers et autant d'injonctions sur le thème du "plus jamais ça", sans autres lendemains que ceux qui déchantent - et ces deux-là étaient bien vivants, ou survivants comme nous tous...

Un président chinois qui se la rejoue Grand Timonier, un potentat russe à la botte des mafias, un milliardaire démagogue menaçant de débarquer à la Maison Blanche, une Europe s'alliant avec un autre despote ottoman parjure pour rejeter des migrants à la mer ou à la mort: décidément on serait tenté de désespérer de l'humanité si celle-ci n'était pas capable aussi de s'opposer au pire et de produire, parfois, le meilleur; et tout à l'heure, au nouveau musée honorant la mémoire de Joseph Czapski, à Cracovie, j'observais un ado et un tout vieil homme au milieu des nombreux films d'archives documentant les tragédies du XIXe siècle que furent deux guerres mondiales, deux totalitarismes non moins meurtriers et autant d'injonctions sur le thème du "plus jamais ça", sans autres lendemains que ceux qui déchantent - et ces deux-là étaient bien vivants, ou survivants comme nous tous... De même, rampant devant Staline, de présumés défenseurs de la liberté et de la justice ont-ils entretenus, durant des décennies, le mensonge éhonté selon lequel les milliers d'étudiants et de militaires polonais exécutés par les Soviétiques l'avaient été par les nazis. "Détail de l'histoire", pour les cyniques, mais il faut voir,sur tel document filmé, le rescapé de Katyn Joseph Czapski braver les lécheurs de bottes alliés dont la première trahison avait coûté la liberté à sa patrie.

De même, rampant devant Staline, de présumés défenseurs de la liberté et de la justice ont-ils entretenus, durant des décennies, le mensonge éhonté selon lequel les milliers d'étudiants et de militaires polonais exécutés par les Soviétiques l'avaient été par les nazis. "Détail de l'histoire", pour les cyniques, mais il faut voir,sur tel document filmé, le rescapé de Katyn Joseph Czapski braver les lécheurs de bottes alliés dont la première trahison avait coûté la liberté à sa patrie.

J'ai cherché ce matin un café rouge et or que nous avions hanté, avec des amis, d'abord en 1966 puis après la chute du communisme, mais pas moyen: les bureaux de change, les kebabs, le MacDo et les boutiques pour touristes ont tout nivelé.

J'ai cherché ce matin un café rouge et or que nous avions hanté, avec des amis, d'abord en 1966 puis après la chute du communisme, mais pas moyen: les bureaux de change, les kebabs, le MacDo et les boutiques pour touristes ont tout nivelé.

Mais quel électrochoc reste alors sa folle peinture, non loin de celle de Czapski, à l'étage du XXe siècle bien représenté, au Musée national de Cracovie, quel piment de goulash contre le mortel souvenir des camps de la mort nazis et du goulag. Trêve cependant de souvenirs de cendres, et qu'étincèle le diamant du jour !

Mais quel électrochoc reste alors sa folle peinture, non loin de celle de Czapski, à l'étage du XXe siècle bien représenté, au Musée national de Cracovie, quel piment de goulash contre le mortel souvenir des camps de la mort nazis et du goulag. Trêve cependant de souvenirs de cendres, et qu'étincèle le diamant du jour ! La seule façon d'entrer vraiment dans un pays inconnu, a constaté Kapusinski dès son premier voyage, est d'apprendre sa langue. Bien entendu, ce n'est pas un glossaire d'hindi ou d'ourdou qui lui à entrouvert la porte de l'Inde, mais un roman d'Hemingway trouvé dans son hôtel, qui le contraignit à s'initier à la langue du colon...

La seule façon d'entrer vraiment dans un pays inconnu, a constaté Kapusinski dès son premier voyage, est d'apprendre sa langue. Bien entendu, ce n'est pas un glossaire d'hindi ou d'ourdou qui lui à entrouvert la porte de l'Inde, mais un roman d'Hemingway trouvé dans son hôtel, qui le contraignit à s'initier à la langue du colon...  La dernière image que je garderai de Czapski à mon départ de Cracovie est cette monumentale photographie de notre ami, sur la hauteur d'un immeuble de cinq étages, qui m'a semblé le symbolique hommage d'un pays à l'un des siens.

La dernière image que je garderai de Czapski à mon départ de Cracovie est cette monumentale photographie de notre ami, sur la hauteur d'un immeuble de cinq étages, qui m'a semblé le symbolique hommage d'un pays à l'un des siens.

vu, lors de votre passage à Lausanne, les productions les plus étonnantes de ce qu’on appelle l’art brut (à mi-chemin de l’art naïf et de l’art populaire, qui devrait être le fait de créateurs non initiés à la « culture », mais ça se discute…), et l’évidence est que Mario del Sarto est de ceux-là, avec cela de particulier qu’il a le savoir-faire d’un artiste et une intelligence parfaitement équilibrée.

vu, lors de votre passage à Lausanne, les productions les plus étonnantes de ce qu’on appelle l’art brut (à mi-chemin de l’art naïf et de l’art populaire, qui devrait être le fait de créateurs non initiés à la « culture », mais ça se discute…), et l’évidence est que Mario del Sarto est de ceux-là, avec cela de particulier qu’il a le savoir-faire d’un artiste et une intelligence parfaitement équilibrée.

Ce matin on m'a demandé si je voulais participer à un repas avec la ministre de la justice française (c'est la ministre qui est française, pas la justice qui ne saurait avoir de nationalité, n'est-ce pas ?). J'ai décliné, on me prendra peut-être pour un snobinard, mais vraiment, je ne sais pas quoi dire à ces gens qui veulent être partout, avec leurs cortèges et leurs emplois du temps minutés, et qui ne sont jamais nulle part. Dimanche c'était le premier ministre palestinien que nous avons attendu, dans ce centre pour enfant handicapés, dans le village de Doura, près d'Hebron, c'est un événement important pour l'équipe du centre, ils ont insisté pour que ma douce soit présente. Le ministre passera un quart d'heure, nous a-t-on dit, soyez au garde-à-vous entre midi et 16h30... Nous avons attendu, nous avons vu le défilé de voitures, toutes sirènes allumées, passer sur la grand-route, et repasser, et repasser encore, d'une école à un centre culturel, de la mairie à une autre école. Mais son emploi du temps était trop chargé, il n'a pas pu s'arrêter, et tous les employés qui attendaient là, tout beaux, qui s'étaient déplacés pendant ce jour de week-end, tous ces gens de rentrer chez eux, la tête basse. Mais quelle différence, entre une visite au pas de course et pas de visite du tout ?

Ce matin on m'a demandé si je voulais participer à un repas avec la ministre de la justice française (c'est la ministre qui est française, pas la justice qui ne saurait avoir de nationalité, n'est-ce pas ?). J'ai décliné, on me prendra peut-être pour un snobinard, mais vraiment, je ne sais pas quoi dire à ces gens qui veulent être partout, avec leurs cortèges et leurs emplois du temps minutés, et qui ne sont jamais nulle part. Dimanche c'était le premier ministre palestinien que nous avons attendu, dans ce centre pour enfant handicapés, dans le village de Doura, près d'Hebron, c'est un événement important pour l'équipe du centre, ils ont insisté pour que ma douce soit présente. Le ministre passera un quart d'heure, nous a-t-on dit, soyez au garde-à-vous entre midi et 16h30... Nous avons attendu, nous avons vu le défilé de voitures, toutes sirènes allumées, passer sur la grand-route, et repasser, et repasser encore, d'une école à un centre culturel, de la mairie à une autre école. Mais son emploi du temps était trop chargé, il n'a pas pu s'arrêter, et tous les employés qui attendaient là, tout beaux, qui s'étaient déplacés pendant ce jour de week-end, tous ces gens de rentrer chez eux, la tête basse. Mais quelle différence, entre une visite au pas de course et pas de visite du tout ?

Tu le sais, Amira Hass est juive israélienne, elle a vécu à Gaza, elle habite Ramallah depuis dix ans. Elle dit le quotidien de Palestine, elle brocarde l'Autorité Palestinienne, les partis, elle dit ses amitiés, ses colères, elle raconte surtout l'Occupation. Elle est de ceux qui entretiennent le lien fragile entre les peuples, quand les murs et les haines s'échinent à le briser.

Tu le sais, Amira Hass est juive israélienne, elle a vécu à Gaza, elle habite Ramallah depuis dix ans. Elle dit le quotidien de Palestine, elle brocarde l'Autorité Palestinienne, les partis, elle dit ses amitiés, ses colères, elle raconte surtout l'Occupation. Elle est de ceux qui entretiennent le lien fragile entre les peuples, quand les murs et les haines s'échinent à le briser.

Ce qu’attendant je te donne des nouvelles de Georges Haldas, qui va mieux que je ne le craignais après ce qu’un proche de L’Age d’Homme m’en avait dit. Son ami Pierre Smolik, qui le voit régulièrement, m’a appelé tout à l’heure pour me dire qu’Haldas, quoique physiquement diminué, reste vif et très présent dans leurs conversations, comme me l’a aussi confirmé son éditeur Vladimir Dimitrijevic qui lui rend visite de son côté.

Ce qu’attendant je te donne des nouvelles de Georges Haldas, qui va mieux que je ne le craignais après ce qu’un proche de L’Age d’Homme m’en avait dit. Son ami Pierre Smolik, qui le voit régulièrement, m’a appelé tout à l’heure pour me dire qu’Haldas, quoique physiquement diminué, reste vif et très présent dans leurs conversations, comme me l’a aussi confirmé son éditeur Vladimir Dimitrijevic qui lui rend visite de son côté.