Notre guerre en douce

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Celui qui s’indigne à l’ancienne / Celle qui s’applique à la défense de l’attention flottante / Ceux qui avancent pas à pas / Celui qui a appris la patience en pratiquant la peinture par glacis lents / Celle qui a longtemps appris à apprendre / Ceux qui redécouvrent les savoirs anciens / Celui qui lutte contre le parasite de la dispersion / Celle qui se concentre sur son tapis de prière / Ceux qui renoncent au télémark à cause de l’arthrose / Celui qui reprend ses randonnées en moyenne montagne assorties d’observations géologiques précises / Celle qui peint des parapluies dont elle soigne le plissé / Ceux qui transmettent ce qu’ils savent à leurs enfants c’est à savoir pas grand-chose sauf l’essentiel qui ne s’enseigne pas / Celui qui prêche en eaux troubles / Celle qui pèche parce qu’elle aime ça et voilà y a qu'ça de bon / Ceux qui restent assez optimiste malgré la stupidité de la festive Human Pride / Celui que les transes victimaires à l’autrichienne font gerber / Celle qui préfère les chenapans aux Parfaits / Ceux que l’adulation de l’Admirable Rodgère Federer commence à bassiner grave / Celui qui vomit la notion de Compétence Culturelle distillée par les larbins d’Economie suisse / Celle qui connaît peu de prétendus poètes aussi médiocres que le pétulant Oskar Freysinger / Ceux qui invoquent Guillaume Tell le libertaire pour justifier leur micmac d’archers nains / Celui qui se reproche de ne pas montrer assez d’agressive détermination contre la montée des eaux boriquées du jacuzzi culturel / Celle qui s’efforce d’échapper au mimétisme sécuritaire de son quartier de vieilles peaux / Ceux qui révèlent le fond de leur pensée sur des affiches format Crétin Mondial / Celui qui fait de la politique en termes de parts de marché / Celle que la jactance révulse physiquement / Ceux qui plastronnent en usurpateurs du Parti des Gens / Celui qui milite pour la liberté élémentaire de parquer son tank devant sa villa Ma Coquille / Celle qui votera contre l’infâme initiative visant à l’interdiction faite à l’Homme Suisse de garder son arme de service dans son caleçon / Ceux qui dérogent à l’opinion répandue, etc.

Image : Philip Seelen

A La Désirade, ce 25 décembre 2024. – Je suis retombé ce matin sur ces notes d’il y a cinquante ans, de mes carnets de l’époque :

La maison de mon enfance avait une bouche, des yeux, un chapeau. En hiver, quand elle se les gelait, elle en fumait une.

Noël en famille, ce sera toujours pour moi le retour à la maison chrétienne de mes parents. Au coeur de la nuit, c'est le foyer dont la douce chaleur rayonne dès qu'on a passé la porte. Puis c'est l'odeur du sapin qui nous évoque tant d'autres veillées, et nous nous retrouvons là comme hors du temps. Chacun se sent tout bienveillant. Nous chantons les hymnes de la promesse immémoriale. Nous nous disons sous cape: c'est entendu, nous serons meilleurs, enfin nous ferons notre possible. Nos pensées s'élèvent plus sereines et comme parfumées; et nous aimerions nous dire quelque chose, mais nous nous taisons. (25 décembre 1974)

Noël en famille, ce sera toujours pour moi le retour à la maison chrétienne de mes parents. Au coeur de la nuit, c'est le foyer dont la douce chaleur rayonne dès qu'on a passé la porte. Puis c'est l'odeur du sapin qui nous évoque tant d'autres veillées, et nous nous retrouvons là comme hors du temps. Chacun se sent tout bienveillant. Nous chantons les hymnes de la promesse immémoriale. Nous nous disons sous cape: c'est entendu, nous serons meilleurs, enfin nous ferons notre possible. Nos pensées s'élèvent plus sereines et comme parfumées; et nous aimerions nous dire quelque chose, mais nous nous taisons. (25 décembre 1974)

C'étaient de vieilles cartes postales dans un grenier. Des mains inconnues les avaient écrites. L'une d'entre elles disait: “Je ne vous oublie pas”.

Or voici que plus tard, dans la maison de notre enfance, tant d’années après la mort de nos parents, les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits enfants de ceux-là ont perpétué à leur façon le rite ancien, quitte à esquinter la moindre les sempiternels chants de Noël. Si la ferveur candide et la stricte observance des formes n’y est plus, l’esprit demeure et j’ai été touché par la joie commune retrouvée autour du dernier tout petit, les yeux bien brillants comme les nôtres à son âge et comme ceux hier de notre vénérable arrière-grand-tante, bonnement aux anges.Il y a de plus en plus de gens, dans nos sociétés d’abondance inégalitaire, que la période des fêtes pousse à la déprime. Tel n’a pas été notre cas, si j’excepte pour ma part quelques années noires. Mais Noël reste le moment privilégié de ces retrouvailles et de ces signes – de ce reste de chaleur dans le froid du monde.Or je tiens à la faire rayonner, cette calorie bonne, à la veille de Noël selon nos dates.

Or voici que plus tard, dans la maison de notre enfance, tant d’années après la mort de nos parents, les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits enfants de ceux-là ont perpétué à leur façon le rite ancien, quitte à esquinter la moindre les sempiternels chants de Noël. Si la ferveur candide et la stricte observance des formes n’y est plus, l’esprit demeure et j’ai été touché par la joie commune retrouvée autour du dernier tout petit, les yeux bien brillants comme les nôtres à son âge et comme ceux hier de notre vénérable arrière-grand-tante, bonnement aux anges.Il y a de plus en plus de gens, dans nos sociétés d’abondance inégalitaire, que la période des fêtes pousse à la déprime. Tel n’a pas été notre cas, si j’excepte pour ma part quelques années noires. Mais Noël reste le moment privilégié de ces retrouvailles et de ces signes – de ce reste de chaleur dans le froid du monde.Or je tiens à la faire rayonner, cette calorie bonne, à la veille de Noël selon nos dates.

Donc :

Joyeux Noël à toutes et à tous qui passez et laissez ici, de loin en loin, un prénom, un sourire ou un pied de nez. Joyeuses fêtes et très belle année 2016, avec tous les Bonus possibles !

Joyeux Noël à toutes et à tous qui passez et laissez ici, de loin en loin, un prénom, un sourire ou un pied de nez. Joyeuses fêtes et très belle année 2016, avec tous les Bonus possibles !

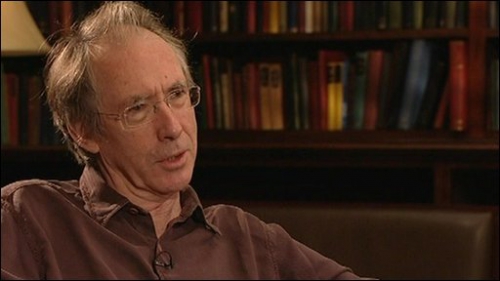

En lisant Expiation.

Le sentiment lancinant d'une affreuse injustice, d'autant plus révoltante qu'elle se fonde sur le mensonge pour ainsi dire "irresponsable" d'une adolescente, traverse ce somptueux roman et lui imprime sa part de douleur et de gravité, redoublée par l'ombre de la guerre 39-45, avant que la conclusion, à la fin du XXe siècle, ne donne à toute l'histoire une nouvelle perspective, dans une mise en abyme illustrant le "mentir vrai" de toute invention romanesque.

On pense aux familles anglaises à l'ancienne des romans de Jane Austen - que l'auteur cite d'ailleurs en exergue - en pénétrant dans la maison des Tallis, somptueuse demeure de campagne où, en ce torride été de 1935, l'on s'apprête à fêter le retour de Londres de Leon, le fils aîné, tandis que le "Patriarche"restera scotché à ses dossiers du ministère de l'Intérieur où, à côté de travaux sur le réarmement de l'Angleterre, il a probablement un secret dont sa femme, torturée par des migraines, préfère ne rien savoir. Alors qu'on attend également l'arrivée de jeunes cousins rescapés d'une "vraie guerre civile conjugale", la benjamine de la famille, Briony, fait la lecture à sa mère d'une pièce de sa composition (sa première tragédie!) qu'elle entend monter le soir même avec ses cousins dans le secret dessein de séduire son frère chéri. De fait, malgré ses treize ans, Briony montre déjà tous les dehors, et plus encore les dedans, d'un écrivain caractérisé, avec des manies (elle collectionne les reliques et nourrit un goût égal pour le secret et les mots nouveaux) et une imagination prodigue de fantasmes qui provoqueront le drame de ce soir-là.

Les acteurs de celui-ci seront Cecilia, soeur aînée de Briony, jeune fille en fleur revenue pour l'occasion de Cambridge où elle étudie, et Robbie, son ami d'enfance, fils de la servante du domaine et lui aussi étudiant, beau jeune homme intelligent et cultivé que Cecilia fuit à proportion de la puissante attirance qu'il exerce sur elle. Ces deux-là, observés à leur insu par la romancière en herbe, vont se donner l'un à l'autre durant cette soirée marquée simultanément par le viol de la cousine de Briony, dont celle-ci, troublée par le jeune homme, accusera formellement et mensongèrement Robbie, type idéal à ses yeux du Monstre romanesque.

Dans une narration aux reprises temporelles virtuoses, où s'entremêlent et se heurtent les psychologies de tous les âges, la première partie crépusculaire d'Expiation, à la fois sensuelle et très poétique(on pense évidemment à D.H. Lawrence à propos de Cecilia et Robbie, alors que les rêveries d'Emily rappellent Virginia Woolf) se réfère en outre à la fin de l'entre-deux-guerres, après quoi le roman semble rattrapé par la réalité.

Si le mensonge de Briony a séparé les amants après l'arrestation de Robbie et la rupture brutale de Cecilia avec sa famille, ceux-ci se retrouveront par la suite, à la satisfaction du lecteur qui aime que l'amour soit "plus fort que la mort". La toile de fond en sera la débâcle de l'armée anglaise en France, avec des scènes de chaos rappelant Céline. Selon la même logique évidemment requise par la morale, Briony se devra d'expier, et ce sera sous l'uniforme d'une infirmière. Mais elle continuera pourtant d'écrire en douce, et peut-être aura-t-elle été tentée dans la foulée d'arranger la suite et la fin du roman de Cecilia et de Robbie ? Le lecteur se demande déjà si elle aura osé les relancer et leur demander pardon, s'ils lui auront accordé celui-ci et s'ils auront eu beaucoup d'enfants après la fin de la guerre ?

Un troisième grand pas dans le temps, et le long regard en arrière de la romancière au bout de son âge, replacent enfin la suite et la conclusion du roman dans sa double perspective narrative (la belle histoire que vous lisez avec la naïveté ravie de l'enfant buvant son conte du soir) et critique, où la vieille Briony revisite son histoire et ses diverses variantes possibles en se rappelant l'enfant qu'elle fut.

Ian McEwan. Expiation. Traduit (superbement) de l'anglais par Guillemette Belleteste. Gallimard, coll. "Du monde entier", 489p.

Celui qui se sent partout étranger y compris dans son lit quand il est seul / Celle qui vous dit faites comme chez vous sans se douter que ça risque de craindre / Ceux qui pigent l'accent de partout où ils jactent /Celui qui a appris à se concentrer sur ce qu'il apprend / Celle qui lit quelque part que "la rue dit la vérité" / Ceux qui pensent que la rue "dit la rue" / Celui qui se laisse volontiers dérouter par les indications erronnées comme ce matin-là à Tôkyo tu t'es fais envoyer à Okinawa alors que tu demandais ton chemin pour Ginza / Celui qui passe sa journeé de retraité coréen à ramener à la maison des enfants perdus dans la gare de Shinjuku /Celle qui fait du strip-éclair dansle métro de Shangai où son oncle a juste le tems de faire la quête / Ceux qui suspendus à leur poignée avaient l'air de chauve-souris ce matin-là dans le métro de Tôkyo / Celui (prénom Philippe,de père égyptien) qui constate que "les heures glissent du gris vers un gris plus sombre" / Celle qui se rappelle que le smog de Los Angeles te colle aux dents comme un vieux caramel / Ceux qui se disent qu'avec tant de câbles le ciel ne va pas s'envoler / Celui qui a cru voir Jésus-Christ au coin de la rue où il a disparu / Celle qui remarque que ce qui rassure chez Bouddha est son ventre à rebonds / Ceux qui s'attardent dans le quartier de la Goutte d'or à l'observation de détails curieux genre le griot en vélosolex / Celui qui se demande comment un homme peut en arriver à poignarder son enfant chéri de pas un an / Celle qui a vu le déploiement des "collaborateurs" de l'unité spéciale du DARD dans le quartier où rien n'était censé se passer comme à la télé mais aujourd'hui faut s'attendre à tout dit-elle à Madame Paccaud sortie sur le palier / Ceux qui se passent un clip de Madonna sur leur smartphone /Celui qui a appris à se faire des cataplasmes de blancs d'oeufs chez le même initié qui lui a rappelé les vertus de la compresse de feuille de chou / Celle qui constate que l'homme dégradé est aussi biodégradable que certains produits quoique laissant quelques déchets carnés / Ceux qui voient la mégapole s'éteindre à 21 heures pile / Celui qu'on emporte dans une housse grise et lisse comme la nuit de Kafka / Celle qui se rappelle le goût particulier des lèvres du jeune Gustav Janouch / Ceux qui préfèrent se taire faute de pouvoir aider, etc.

Celui qui se sent partout étranger y compris dans son lit quand il est seul / Celle qui vous dit faites comme chez vous sans se douter que ça risque de craindre / Ceux qui pigent l'accent de partout où ils jactent /Celui qui a appris à se concentrer sur ce qu'il apprend / Celle qui lit quelque part que "la rue dit la vérité" / Ceux qui pensent que la rue "dit la rue" / Celui qui se laisse volontiers dérouter par les indications erronnées comme ce matin-là à Tôkyo tu t'es fais envoyer à Okinawa alors que tu demandais ton chemin pour Ginza / Celui qui passe sa journeé de retraité coréen à ramener à la maison des enfants perdus dans la gare de Shinjuku /Celle qui fait du strip-éclair dansle métro de Shangai où son oncle a juste le tems de faire la quête / Ceux qui suspendus à leur poignée avaient l'air de chauve-souris ce matin-là dans le métro de Tôkyo / Celui (prénom Philippe,de père égyptien) qui constate que "les heures glissent du gris vers un gris plus sombre" / Celle qui se rappelle que le smog de Los Angeles te colle aux dents comme un vieux caramel / Ceux qui se disent qu'avec tant de câbles le ciel ne va pas s'envoler / Celui qui a cru voir Jésus-Christ au coin de la rue où il a disparu / Celle qui remarque que ce qui rassure chez Bouddha est son ventre à rebonds / Ceux qui s'attardent dans le quartier de la Goutte d'or à l'observation de détails curieux genre le griot en vélosolex / Celui qui se demande comment un homme peut en arriver à poignarder son enfant chéri de pas un an / Celle qui a vu le déploiement des "collaborateurs" de l'unité spéciale du DARD dans le quartier où rien n'était censé se passer comme à la télé mais aujourd'hui faut s'attendre à tout dit-elle à Madame Paccaud sortie sur le palier / Ceux qui se passent un clip de Madonna sur leur smartphone /Celui qui a appris à se faire des cataplasmes de blancs d'oeufs chez le même initié qui lui a rappelé les vertus de la compresse de feuille de chou / Celle qui constate que l'homme dégradé est aussi biodégradable que certains produits quoique laissant quelques déchets carnés / Ceux qui voient la mégapole s'éteindre à 21 heures pile / Celui qu'on emporte dans une housse grise et lisse comme la nuit de Kafka / Celle qui se rappelle le goût particulier des lèvres du jeune Gustav Janouch / Ceux qui préfèrent se taire faute de pouvoir aider, etc.

Un Prince d’orchestre

à valeur de grand roman

Après Le Turquetto, gratifié de cinq prix, Metin Arditi revient en force avec le portrait dur et tendre d’un ange déchu du gotha musical. Lecture et rencontre.

« Il dominait tout », lit-on illico à propos d’Alexis Kandilis, chef d’orchestre mondialement connu et protagoniste du douzième livre de Metin Arditi. La cinquantaine fringante et l’insolente beauté d’un macho grec à la Delon, Kandilis se considère lui-même comme le plus grand chef du moment et le meilleur « coup » auprès des femmes. Pour toucher à la « gloire absolue », il lui manque juste de décrocher enfin l’enregistrement du « coffret du siècle », dit le B16, à savoir l’essentiel de Beethoven dont la vente estimée à un million de disques s’ajoutera à celle de la trentaine de CD que le Maître a déjà à son actif. En attendant enchaînant les concerts de prestige aux quatre coins du monde, il savoure sa réussite sous l’œil férocement attentif de Clio, son indomptable mère enfin sortie des galères. Or le présumé Titan n’est pas sans failles ni faiblesses. L’air obsédant du Chant des enfants morts de Mahler lui revient ainsi à tout moment, rappel d’un accident en son enfance. Et puis son orgueil ombrageux lui joue des tours. Ainsi a-t-il, lors d’un concert récent à Paris, humilié un percussionniste de façon grossière. Ainsi, alors même que tout semble lui réussir et qu’un club de milliardaires l’accueille même dans ses parties de poker, tout vacille soudain, avant la chute. Un premier article accusateur dans Le Monde, la fronde des musiciens, d’autres papiers vengeurs, l’échec du B16, le rejet de ses riches amis vont faire du prince un paria. Dont Metin Arditi, Président de l’Orchestre de la Suisse romande comme on sait, se défend absolument d’avoir trouvé le modèle chez les chefs qu’il a fréquentés. Le germe du roman est à chercher, à son dire, à d’autres profondeurs.

« Pourquoi détruit-on si souvent, et si bêtement, d’un mot ou d’un geste, ce que l’on a mis tant de temps et d’efforts à construire ? Je crois que nous sommes tributaires de nos blessures d’enfance, du moins de celles que l’on s’est refusé à confronter, précisément parce qu’elles étaient trop douloureuses ». Ainsi le romancier éclaire-t-il les dérapages successifs de son prince d’orchestre, qui perd sa capacité de raisonnement et sa maîtrise de soi en se rappelant la mort tragique de son jeune frère et la terrible humiliation qu’il a subie dans son adolescence, dont le lecteur découvrira le secret.

Connaisseur éprouvé du milieu musical et du « Système » économique auquel sont soumis les plus grands interprètes, Metin Arditi se défend aussi de pointer, à travers l’affirmation de puissance méprisante de son protagoniste un défaut de la profession à son plus haut niveau : « Vraiment pas ! Les grands chefs sont des personnes hautement contrôlées et intelligentes, lucides sur leurs propres intérêts. Je n’ai jamais vu de chef se comporter de cette manière… »

Autant que le milieu des musiciens, de leurs agents ou des critiques en vue, le romancier montre, dans Prince d’orchestre, une connaissance approfondie de la musique elle-même. Ainsi se met-il littéralement dans la peau du chef défié par son orchestre, lors d’une interprétation de la 9e Symphonie de Beethoven au Royal Albert Hall de Londres, au point de faire vivre au lecteur un concert menacé par une débâcle absolue, miraculeusement sauvé par l’émotion. Or, à ses connaissances de mélomane, Metin Arditi a ajouté de sûres informations : « J’ai beaucoup travaillé avec les partitions, les enregistrements, deux spécialistes du travail d’orchestre et des plateaux, une agente de chef d’orchestre à Londres, un bibliothécaire et un compositeur ».

Ingénieur-romancier, l’auteur de Prince d’orchestre impressionne en outre par la construction, en brèves séquences à multiples points de vue, d’un récit choral extrêmement poreux quant à la psychologie des personnages, tous finement dessinés. Là encore, un travail de minutieux agencement sous-tend ce qui semble la vie spontanée. «Je ne commence pas une écriture avant d’avoir noirci plusieurs cahiers de plans très précis qui, bien sûr, évoluent au fil des recherches préalables à l’écriture, puis au fil de l’écriture elle-même ».

Par delà ses composantes sociales, artistiques ou purement techniques, c’est à un autre niveau, pourtant, que se situent le plus grand intérêt et l’émotion de Prince d’orchestre, tendus entre l’intensité passionnelle et le défi orgueilleux d’un homme dont l’effondrement rappelle la trajectoire de certains personnages de Georges Simenon, auteur vénéré par Metin Arditi.

Se disant lui-même bourgeois, et contraint à ce titre de « lutter sans cesse contre la facilité », le self made man a aussi du « métèque » en lui, comme Alexis Kandilis et comme le protagoniste du Turquetto. Le fait que son prince d’orchestre ait été placé par sa mère dans un certain internat de la région lausannoise, après la déchéance du père, renvoie au roman autobiographique Loin des bras (Actes Sud, 2008) dont on retrouve plusieurs personnages dans ce nouveau roman. En outre, quatre personnages importants pourraient participer à la rédemption éventuelle de Kandilis, qui la fuit avec une sorte de furieuse et suicidaire obstination. Il s’agit du Juif Menahem Keller, lui aussi passionné de musique et cherchant dans la Kabbale des réponses aux paradoxes de l’existence et, plus précisément, au coup du sort qui l’a frappé en plaçant son fils sur la trajectoire d’un kamikaze, à Jérusalem, plongé depuis lors dans le coma. Il s’agit en outre de Sacha, le jeune flûtiste russe, homosexuel, qui continue de témoigner de l’admiration à Kandilis après que tous l’ont lâché. Et, enfin, de Tatiana et Pavlina, les deux femmes éprouvées par la vie qui se sont réfugiées dans les bras l’une de l’autre, associant bientôt Alexis à leurs jeux érotiques.

À propos de ces trois derniers personnages, le lecteur remarquera que le romancier leur donne des airs d’enfants abandonnés plus que de «déviants » au sens conventionnel. Et de préciser : « Oui, j’ai pour eux beaucoup de tendresse, car ils subissent l’ostracisme. Il y a là une forme de racisme sourd, de la part de la société, malgré les progrès réalisés depuis, disons, une génération ».

Tout cela pourrait sembler « téléphoné » dans un sens politiquement correct, et pourtant non : Prince d’orchestre module, bel et bien, une vision du monde, des individus et des mécanismes sociaux, marquée par la générosité et le bon sens. Aucun des personnages du roman n’est épinglé comme le serait un insecte froidement observé et jugé. Comme le disait Henry James des meilleurs romans, chaque personnage y a en somme raison. Si Prince d’orchestre bascule finalement dans une extrême violence, celle-ci fait en somme écho, avec son aspect de fait divers aussi scabreux que tragique, au chaos bruyant d’une vie sans musique, dominé par les pulsions les plus obscures – tout un monde que nous découvrons tous les jours dans les journaux. Le paradoxe est que l’être le plus raffiné en apparence s’y laisse entraîner. Il y trouve la force insensée de se défenestrer aptès avoir massacré ses amantes. Telle est sa folie, tandis que Beethoven « triomphe » au Victoria Hall. Or le magnifique roman de cette déchéance par orgueil est, à la fois, un hymne à la musique et à la tendresse.

Metin Arditi. Prince d’orchestre. Actes Sud, 2012, 372p.

Celui qui se méfie de lui-même / Celle qui aimerait effacer les péripéties de la nuit passée / Ceux qui dorment dans la salle d’attente de la gare de Sienne / Celui qui se demande ce qu’il fait au bord de la rivière noire / Celle que la voix d’Adolf Hitler incite à se signer / Ceux qui ne savent comment parler à leur cousin néonazi / Celui que son impuissance sexuelle a rendu plus attentif dans ses entretiens de formateur en chef / Celle qui ne prêtera jamais son stylo Mont-Blanc / Ceux qui écoulent les derniers exemplaires des Œuvres complètes de Lénine aux Editions sociales / Celui qui en mai 68 s’est fait choper chez Maspéro en train de piquer Le bleu du ciel de Bataille sur grand papier / Celle qui n’ose pas rire à cause de son nouvel appareil / Ceux qui estiment qu’il est politiquement répréhensible de regarder TF1 / Celui qui recommande la lecture de ses propres livres / Celle qui croit encore que le DJ Fabrice est le meilleur coup de la place de Neuchâtel / Ceux qui estiment qu’ils valent le DJ Fabrice / Celui qui ne parle que de Dieu et de cul / Celle qui reste des heures à sa fenêtre / Ceux qui font peser leur réprobation silencieuse / Celui qui serine aux amoureux que tout à une fin / Celle qui estime que faire des enfants aujourd’hui est irresponsable / Ceux qui se sont pacsés le jour de la Libération / Celui qui injurie les internautes sous le pseudo de Tatie Beurk / Celle qui épie sa voisine nympho / Ceux qui boivent du Nesquick / Celui qui se sait condamné / Celle qui exerce son violoncelle à minuit pour faire chier les Borcard d’à côté ces nuls / Ceux qui dénoncent le travesti Molly au concierge Semedo pour les bouteilles de Pet qu’il/elle balance dans le vide-ordures / Celui qui affirme avoir mal à l’équipe de France / Celle qui porte le maillot de Zidane pour bluffer sa cheffe de projet / Ceux qui vomissent leur pays d’accueil / Celui qui se trouve lui-même au top / Celle qui estime que son compagnon de vie Onésime ferait mieux d’admettre son homosexualité inconsciente / Ceux qui se flattent de leur cynisme immonde / Celui qui distingue sans peine le chant de la fauvette de celui de la mésange huppée / Celle qui a les règles les plus douloureuses de l’atelier de couture de Madame Dupanloup / Ceux qui préfèrent les chiens virtuels du Nintendo / Celui qui rêve de se faire un Coréen / Celle dont la vie a été transformée par la rencontre du représentant des aspirateurs Dyson / Ceux qui estiment que la réputation des aspirateurs Dyson est surfaite / Celui qui limite son ambition prochaine à l’acquisition d’un aspirateur Dyson / Ceux qui raptent les chiens de prix / Celui qui sifflote dans sa Twingo / Celle qui conçoit un logiciel bancaire à l’insu de ses proches / Ceux qui se ramasseront un mélanome à Lanzarote, etc.

Obscure est ma passion. Dessin à la plume de Louis Soutter

...Cette maison c’est l’enfer, se dit-on d’abord: on ne peut plus faire trois pas sans que Maman nous colle un napperon, toute la journée elle est à son crochet, à la moindre remarque ce sont des larmes : vous n’aimez pas mes napperons, je sens que vous avez quelque chose contre mes napperons, vous allez encore faire du chagrin à Maman; et puis, à la longue on devient plus cool, on se dit qu'il y a pire, on fait avec, on peut aussi se dire qu’avec les napperons on échappe aux patins et aux housses, et cela, mon amour, je ne le supporterais pas: les patins et les housses, je serais capable de devenir mauvais, il ne serait pas exclu que je la trucide grave si ta mère nous imposait des patins et des housses...

Image: Philip Seelen

…Toi chais pas mais moi je me fais un peu yéchi en montagne, d’abord t’es trop seul, ensuite ça sait faire que monter la montagne, et plus tu montes et plus tu vois pas où ça va, tu fais que monter et tu te dis : tu vas voir, le Maître l'a dit, mais tu vois que tes pieds et les pieds des arbres, et bientôt t’es plus haut que les arbres et après que t’as plus que tes pieds au sommet tu marches dans le vide et là t’as Bouddha qui te dit : continue ! Bouddha qu’est là-bas sous l’arbre, cool le Bouddha et toi qu’as oublié ta fiole de grappa…

Image : Samivel.

En lisant Le Chasseur de Têtes, de Timothy Findley.

Les pouvoirs magiques du romancier sont souvent réduits à moins que rien dans la littérature contemporaine, tandis qu'ils se trouvent réinvestis dès la première page du Chasseur de Têtes, à la faveur d'un événement redoutable. Le lecteur y apprend en effet que le fameux Kurtz, héros d'Au Coeur des Ténèbres - fascinant récit de Joseph Conrad qui inspira Francis Ford Coppola dans Apocalypse Now, où ledit Kurtz est incarné par Marlon Brando - s' échappe de la page 181 du livre qu'est en train de lire la bibliothécaire schizophrène Lilah Kemp, une «spirite aux pouvoirs considérables mais indisciplinés», tandis que la tempête fait rage dans les rues de Toronto.

Dans la foulée, nous ne saurions trop nous étonner du fait que Rupert Kurtz réapparaisse sous les traits d'un éminent psychiatre régnant sur l'univers d'un institut de recherche en psychiatrie, maître occulte d'une véritable manipulation des êtres et des esprits (sans parler des fortunes qu'il capte pour financer ses menées de démiurge), pas plus que ne nous surprend l'apparition de Charlie Marlow, lui aussi «sorti» du récit de Conrad et qui enquêtera, en l'occurrence, sur les choses effrayantes qui se passent dans les coulisses de l'Institut Parkin qu'on pourrait dire l'asile d'aliénés de la société contemporaine.

C'est, de fait, un voyage au bout de la folie (et donc au bout de la raison) que ce roman mêlant admirablement les observations les plus aiguës d'une peinture de moeurs enracinée (Toronto y est présent avec ses grandes familles friquées et déchirées par la haine à la manière de Dallas, ses artistes décadents et ses clubs de débauche très smart, ses paumés de tous niveaux sociaux, mais aussi son architecture et ses espaces, son brouillard jaune et ses ravins lugubres) et les composantes d'une plus vaste fresque évoquant la dérive des sociétés dites les plus évoluées vers leur autodestruction. Dans la même poussée, le roman accumule les notations hallucinantes d'une plongée au coeur des ténèbres de la psychologie humaine, qui débouche sur une réflexion morale des plus actuelles.

Jusqu'où ira l'homme dans son obscure volonté de puissance, et pourquoi éprouve-t-il le besoin de souiller les incarnations même de l'innocence? Telles sont les questions que nous nous posons à la lecture du Chasseur de Têtes, notamment, en traversant tel laboratoire d'expériences sur des animaux où le sentiment d'horreur est rendu comme à l'état pur, au-delà de toute sensiblerie, en parcourant les salles d'un établissement psychiatrique réservé à des gosses ou en découvrant, avec Marlow, tel réseau de réalisateurs de snuff-pictures, ces photographies de mises à mort d'enfants où le plaisir sexuel, la torture et la mort trouvent leur accomplissement abject et lucratif...

Timothy Findley n'a pas attendu l'affaire Dutroux, et les multiples tragédies contemporaines impliquant des viols et des meurtres d'enfants, pour intégrer ce thème dans Le Chasseur de Têtes. Au demeurant, ce n'est là qu'un des «cercles» de l'enfer exploré par l'auteur-médium dans ce roman hanté par de nombreux personnages zigzaguant sans discontinuer d'une fiction à l'autre.

Voici par exemple Emma Berry, qui s'est refait un prénom à la lecture de Madame Bovary, et qui traîne sa mélancolie nymphomane dans une limousine à silhouette de grande baleine blanche, voici Amy Wylie la poétesse aux oiseaux dont la «folie» paraît tellement moins monstrueuse que la «raison» du Dr Shelley, expérimentatrice glaciale à laquelle la Science semble tout permettre, voici les réincarnations de Pierre Lapin ou de Gatsby le Magnifique, ou encore de telle romancière qui a bien connu Dickens et communique avec Lilah Kemp par voie spirite, ou enfin, comme une présence obsédante, voici les Escadrons M sillonnant les rues de Toronto à la chasse des étourneaux porteurs du virus de la sturnucémie, ce nouveau sida dont on apprendra finalement qu'il participe lui aussi d'une manipulation démoniaque...

Or, ce qui saisit le plus, à la lecture de ce roman comme saturé par l'horreur, est la poésie étrange et la lancinante tendresse qui s'en dégagent, les constantes ressources d'humour de l'auteur et la beauté de l'objet littéraire, d'une modernité profondément irriguée de savoir et de mémoire. Visionnaire comme l' était Conrad, témoin de l'innocence martyrisée (où les figures faulknériennes de l'enfant et du fou cohabitent avec celle de l'animal blessé), Timothy Findley pétrit à pleines mains la pâte d'une grande oeuvre contemporaine.

Dès Le Dernier des Fous (Le Serpent à Plumes, 1993), son premier roman, évoquant le dernier été en enfance d'un garçon confronté à diverses destinées catastrophiques, nous avions flairé l'auteur d'envergure. Après Guerres (Le Serpent à Plumes, 1993), saisissante évocation de la première tuerie du siècle, et surtout avec Le Chasseur de Têtes, l'évidence de son génie littéraire nous paraît appeler la plus large reconnaissance.

Timothy Findley, Le Chasseur de Têtes. Traduit de l'anglais par Nésida Loyer. Editions Le Serpent à Plumes, 1996. 570 p.

Personnage hors du commun

Personnage hors du commun

Encore méconnu dans les pays de langue française, Timothy Findley est considéré, après la disparition de Robertson Davies, comme le plus grand écrivain canadien de langue anglaise.

Né en 1930 à Toronto, dans le quartier chic de Rosedale, quoique de famille ruinée (son père était employé de banque, très porté sur la bouteille et la poésie), il fut d'abord acteur (Alec Guinness le fit venir à Londres, où il travailla notamment avec Sir John Gielguld et Peter Brook). Il continua, en 1957, à rouler sa bosse en Californie, vivant de petits métiers, avant d'entreprendre une oeuvre considérable d'auteur dramatique (cinq pièces), de romancier (neuf romans, dont six traduits en français), de nouvelliste, d'essayiste et de scénariste. Monument national au Canada, Timothy Findley est traduit en quinze langues. La complicité singulière avec le monde animal, qui transparaît dans ses livres, a une base existentielle avérée: il vit en effet avec quatorze chats, deux chiens, trois cents carpes japonaises et un rat musqué...

Celui qui sacrifierait sa mère à sa renommée sans état d’âme / Celle que le taux de testostérone du Patron met en confiance / Ceux qui investissent dans leur image / Celui qui pèse sur la touche FEMME pour rebondir socialement / Celle qui jauge le candidat à son langage corporel non maîtrisé / Ceux qui sont nettement au-dessus de la taille moyenne fixée par l’anthropométrie hollandaise / Celui dont la chemise diffuse une fragrance de citron bon marché non appropriée à la marque qu’il défend / Celle qui a toujours un rouleau d’essuie-tout à portée de main / Ceux qui ne sont pas invités au vernissage de Lula / Celui qui remodèlise les images de cadavres décapités que Lula Serena recycle dans ses sérigraphies très recherchées sur le marché / Celle qui établit des bilans de réputation pour la firme HopeWorld / Ceux qui passent d’un club omnisports à un club omnisexes / Celui qui considère son physique comme une victoire de la Nouvelle Fiction Esthétique / Celle qui assume son rôle de domestique oisive d’un sexa plein aux as à petites attentions d’époux infidèle / Ceux qui se considèrent comme le sang vif du tertiaire / Celui que son mètre soixante-trois empêchera toujours de percer dans les milieux qui comptent à ses yeux / Celle que la nature a dessinée dans le style manga / Ceux que la méchanceté stupide rend de plus en plus amènes et distants / Celui qui est sincèrement préoccupé de métaphysique classique en dépit de sa dégaine à la Clooney / Celle que son sens de l’humour autorise à dissimuler son intelligence extrême et sa sensibilité plutôt fleur bleue / Ceux qui abordent les femmes qu’ils désirent le plus comme à un entretien d’embauche / Celui qui resplendit comme un soleil de plastique laqué de neuf / Celle qui a percé à jour le plan rantanplan de son ex connu pour sa cupidité proportionnée à ses capacités quelque part / Ceux que leurs fautes d’orthographe rendent presque émouvants / Celui qui sait cligner de l’œil comme un smiley mutin probablement annonciateur de plans d’enfer / Celle qui fait croire à son actuel que rien ne lui fait plus plaisir que son cadeau très onéreux qui va grever le budget qu’elle-même compense avec l’argent de la mère de son ex / Ceux qui n’achètent que des chaussures à semelles surcompensées pour se rendre aux vernissages de Lula Serena / Celui qui pense que les vrais grands artistes sont visibles par leur taille et leur lèvre inférieure / Celle qui fait semblant de raffoler de Damien Hirst / Ceux qui ont décidé d’un commun accord de consacrer une pièce absolument vide de leur Loft de 350m2 à l’âme de Rothko / Celui qui croit compenser les avortements qu’il impose au moyen d’invocations mystiques assorties de versements mensuels / Celle qui change d’amant en fonction des pertes de sa galerie branchée / Ceux qui sont de tous les afters de Lula / Celui dont les fringues classes ne compensent pas tout à fait le QI de colibri affolé / Celle qui ne prolonge jamais la poignée de main de trois secondes et demi que conseille le protocole / Ceux qui vont droit au but par des détours qui leur permettent de ferrer le requin / Celui qui ressent tout en termes d’extension de la lutte alors qu’il ne cesse de dénigrer le Produit / Celle qui a appris que sans un minimum de funding une entreprise même légère reste délicate à manier sans recours aux plans limites / Ceux qui passent au tu avant de passer au lit ou parfois après ça dépend / Celui qui engage des ouvriers polonais qu’il paie comme des clandestins colombiens / Celle qui invite volontiers les actuelles de ses ex pour les bluffer / Ceux qui restent plus ou moins les actuels de Lula au dam de son dernier ex qu'elle punit encore pour la galerie, etc.

Image: Damien Hirst

Retour sur A bonne école, de Muriel Spark.

Retour sur A bonne école, de Muriel Spark.

La jalousie entre écrivains (et autres artistes) fait partie des composants naturels de l’activité créatrice, souvent inversement proportionnelle au talent de l’auteur, même si la loi du «mon verbe contre le tien» fait parfois dérailler les plus cracks. Si l’envie de Machin, suscitée par le succès de Chose, relève de la banalité même, et de nos jours plus que jamais où le gros tirage fait figure de consécration, il est une jalousie plus profonde, liée au caractère inexplicable et parfaitement inégalitaire du « don » ou du « génie », qui mérite plus d’attention.

Martin Amis, entre autres, en fit l’un des thèmes de L’information (Gallimard, 1996), brillant roman décrivant les relations d’amitié-haine de deux auteurs inégalement fêtés, mais c’est avec plus de légèreté et de malice satirique que Muriel Spark nous fait partager l’affreux tourment d’un jeune professeur de « creative writing » sévissant dans l’école itinérante qu’il tient avec sa moitié, momentanément installée à Lausanne-City, du côté d’Ouchy et de son cinq étoiles à salons feutrés où l’un des protagonistes va d’ailleurs peaufiner son premier roman.

Installée à Ouchy pour quelques semestres, l’école Sunrise co-dirigée par Nina et son (provisoire) époux Rowland, offre, à une brochette cosmopolite de jeunes gens fortunés, d’étudier à la fois les secrets de la composition littéraire (c’est le job de Rowland, qui peine secrètement sur son propre projet de « grand roman ») et les règles de la bonne conduite à table ou en société, la sculpture grecque ou la météorologie (c’est, avec l’administration de la boutique, l’affaire de Nina et les invités de son réseau académique). Tout cela ne ferait que la matière d’une sitcom bonne à caser Paris Hilton si ne se trouvait, en ces murs, le Jeune Auteur Virtuel par excellence, déjà convaincu (comme ses parents) de son irrésistible talent, attelé à un roman qu’il dit lui-même d’une sensationnelle originalité (une version très libre des tribulations de Marie Stuart) dont la seule évocation, très vite, rend son prof fou de jalousie. Il faut dire que le jeune Chris, bientôt dix-huit ans, les cheveux rouges et les yeux craquants, est le charme incarné, et rien ne permet au lecteur de supposer que son roman ne soit pas aussi bon qu’il le prétend.

Pour Rowland, au contraire, ce damné roman ne peut être qu’un navet, plus même : il le doit, et d’autant plus que le jeune homme refuse de le lui montrer. Au fil des jours, sa jalousie devient hantise, puis obsession l’empêchant lui-même d’écrire et de faire quoi que ce soit, au point d’impatienter sa très réaliste moitié, qui espérait au moins avoir épousé un futur romancier à succès ; et de se demander alors, comme elle pense que « tout est sexuel », conformément aux nouveaux poncifs, si la folie de Rowland ne cache pas une forme d’inconsciente homosexualité ?

Le lecteur sourira au dénouement de ce petit roman caustique, qui épingle à merveille l’un des travers de l’époque : l’obsession de paraître, ou plus exactement : d’avoir l’air d’être. Dans cette optique, le fait d’écrire, mais surtout de publier, d’être reconnu pour avoir écrit, et d’avoir écrit pour avoir l’air d’être « plus », instaure un type de relation, avec soi-même autant qu’avec les autres, dont le livre n’est évidemment plus qu’un truchement, du genre miroir-prétexte, gadget socio-existentiel, dévaloir de toute créativité, poil au nez...

Muriel Spark, A bonne école, Gallimard « Du monde entier ».

Que tout est bien. - Je me trouvais ce soir-là dans la lumière accordée de Cortone, et de ce balcon je voyais le monde, et je me disais que tout était bien. Je ne connaissais personne et nul ne savait où je me trouvais à l’instant précis dans ce lieu de beauté. Je me sentais pure liberté et pure bonté dans cette lumière intemporelle. Je n’étais que réceptacle, ou qu’alambic, ou que vase communicant. Je ne voyais alors que la face claire du monde, j’absorbais et j’étais absorbé.

De la seconde naissance. - Un jour je m’étais éveillé à cette conscience et à cette effusion de l’ être qui se reconnaît, et cette seconde naissance m’avait vu commencer de balbutier et de griffonner sur des paperoles avec la gravité de l’aspirant druide retrouvant les antiques formules au bois sacré. A Cortone, ce soir-là, je ne voyais de l’Univers que les couleurs du tableau qui s’estompaient dans la lumière d’éternité : tous les verts assourdis des petits prés suspendus, de l’autre côté de la plaine du fond de laquelle montaient quelques fumées pensives, les touches d’ocre tendre ou de gris rouillé des murets, le gris bleuté des oliviers, les flammèches noir océan des cyprès solitaires ou groupé en rangs de croches sur la partition, et la couleur orange de l’heure diluant les tuiles tièdes et les murs terre de Sienne, et la paille dans le bleu du vert, et le blanc dans l’argile rougeoyante, et tantôt comme un voile de gaze, tantôt comme une feuille de papier huilé brouillaient la vision, puis se distinguaient de nouveaux détails et de nouveaux rapports dont la totalité plénière m’apparaissait comme une figure de l’harmonie pure. De l'état chantant. - C’était à Cortone, ce pouvait être partout mais ce soir-là c’était à Cortone que je m’étais retrouvé dans cet état chantant. J’avais sous les yeux l’image même du jardin humain : non la mythique prairie originelle mais le bocage et le pacage, le champ labouré, la haie, l’amenée d’eau, le plant de vigne arraché aux jachères, et subsistant aussi là-dedans le pavot et l’ortie, la ronce et l’odeur sauvage, la vipère là-bas sous les rocs et, là-haut, le martinet fusant comme une serpe sur le champ d’azur coupé d’or.

De l'état chantant. - C’était à Cortone, ce pouvait être partout mais ce soir-là c’était à Cortone que je m’étais retrouvé dans cet état chantant. J’avais sous les yeux l’image même du jardin humain : non la mythique prairie originelle mais le bocage et le pacage, le champ labouré, la haie, l’amenée d’eau, le plant de vigne arraché aux jachères, et subsistant aussi là-dedans le pavot et l’ortie, la ronce et l’odeur sauvage, la vipère là-bas sous les rocs et, là-haut, le martinet fusant comme une serpe sur le champ d’azur coupé d’or.

Sur Les écorchés vifs de Nicola Barker

Sur Les écorchés vifs de Nicola Barker

Wide open. Grand ouvert. Comme l’horizon. Ou comme le vide. Comme un large regard. Comme une plage déserte ou un ciel nocturne sillonné d’autoroutes vrombissantes ou de silencieux satellites. Comme l’entonnoir d’un cœur ou d’une âme. Wide open : tel est le titre anglais de ce livre béant, énigmatique et fascinant.

On traverse Les écorchés vifs comme un grand rêve éveillé que baigne une lumière crépusculaire. Cela commence sur un pont d’autoroute où deux hommes, tous deux prénommés Ronny, se rencontrent sans savoir qu’un lien secret les attache ; puis l’essentiel du roman se déroule sur le bord d’un chenal, en l’île de Sheppey où voisinent une plage de nudistes et une zone de bungalows préfabriqués, des dunes où se terrent des lapins noirs et un élevage biologique de sangliers. C’est ce « coin désert », ce « paysage lunaire » évoquant les landes désolées de Beckett que hante une étrange humanité de vieux enfants perdus. Il y a là le premier Ronny, fils du malfaisant « grand Ron », du genre ogre pédophile – Ronny qui va devenir Jim lorsque l’autre Ronny (Jim de son vrai nom, squatter errant) s’installera chez lui. Il y a Sara, qui s’occupe de l’élevage de sangliers en l’absence du père, et sa fille Lily, la mal-aimée qu’attire la monstruosité animale, persuadée que «la nature est un véritable tyran ». Il y a Luke le porno-photographe, qui se livre à des jeux étranges à partir d’images de corps morcelés, et plus tard apparaîtra Nathan frère du premier Ronny-Jim, en affaires avec Jim-Ronny, qui s’intéresse à l’obscène message présumé d’un Christ d’Antonello de Messine...

Compliqué tout cela ? Bien plutôt : immergé en de mystérieuses ténèbres, et se dévoilant progressivement comme une trame de roman noir ou comme un drame à la Faulkner, à la fois très physique et diffusant comme des ondes d'inquiétude métaphysique. De fait, et à l’exclusion de toute explication factuelle rassurante, le dénouement de ce roman renvoie le lecteur dans le « monde malade » dont il constitue la projection poétique, tout en offrant une forme de paix à chacun des protagonistes. Au regard de surface, l’univers de Nicola Barker paraît absurde et désaxé. Or cette méditation incarnée sur le Mal aboutit à une forme non lénifiante de pardon.

Qui sont ces personnages ? Que leur est-il arrivé au juste ? D’où viennent-ils et à quoi rime au juste leur existence ? Tous, en l’occurrence, sont marqués par une forme de malédiction, à commencer par les deux Ronny, dont on pourrait penser parfois qu’ils ne forment qu’une personne à deux faces. La figure inquiétante du père de Ronny, violeur d’enfants, dépasse de loin les dimensions de l’anecdote pour étendre son ombre maléfique, qui rejoint celle des pères (absents) des deux jeunes personnages féminins.

Si la filiation est entachée, la représentation de soi n’est pas moins problématique ou faussée, à commencer par l’image de son propre corps (que Sara photographie sous toutes les coutures pour mieux se « révéler », croit-elle) ou celle de l'autre et du groupe, complètement éclatée en ce lieu fantomatique. Plus encore : ces animaux dénaturés, dont la vie sexuelle a sombré dans une confusion totale, ont pour ainsi dire déteint sur leur environnement: voici naître des hybrides étranges qu’on dirait le résultat de manipulations génétiques ; et l’apparition des lapins noirs ou du sanglier géant frappé à mort face à la mer accentue encore le sentiment de déréliction qui émane de ces pages.

Très curieusement cependant, de cet univers apparemment insensé et glacial se dégage une singulière énergie et comme une sombre beauté, avant qu’une réelle compassion ne nous gagne.

S’il y a chez Nicola Barker de la moraliste mystique, avec des à-pics spirituels qui rappellent une Flannery O’Connor, son univers est à la fois plus radical et plus glauque, sa « théologie » moins orthodoxe, sa façon de parler du corps, du sexe, de la douleur et de la solitude, plus violente mais non moins pénétrante. Bref c’est à mes yeux un grand livre que Les écorchés vifs…

Nicola Barker. Les écorchés vifs. Traduit de l’anglais par Mimi et Isabelle Perrin. Gallimard, coll. Du monde entier, 429p.

A propos de L'enfant des frères Dardenne

A propos de L'enfant des frères Dardenne

On se sent très pur en sortant de L’enfant des frères Dardenne : on se sent purifié, on se sent comme lavé par les larmes de Bruno et Sonia, après deux heures dures et sans autre répit que quelques jeux de gamins, deux heures comme la vie de ces deux grands gosses naufragés s’accrochant l’un à l’autre et se retrouvant finalement dans les larmes après trop de galère et de mensonge.

C’est un film de jungle urbaine où Bruno, qui n’a rien reçu, vole, ment, vend l’enfant que Sonia lui ramène, puis revient. C’est un film d’amour sous couvert de nécessité désastreuse et de démerdise, où l’on revient. Rien ne me touche plus que le geste de quiconque revenant sur ses pas. Rien n’est jamais condamné à vie par celui ou pour celui qui revient. Et lorsque Bruno a entraîné le petit Steve si loin que celui-ci tombe aux mains des flics, là encore il revient par loyauté. C’est un film d’enfants perdus rappelant, en version contempraine, les uccellini uccellacci de Pasolini ou les Olvivados de Bunuel, dont me revient à l’instant la séquence où Bruno, tabassé par des mafieux et rejeté par Sonia, se réfugie dans une espèce de cercueil en carton, au bord du fleuve. C'est un film de violence et de tendresse que traverse un arc électrique, c'est un double bloc d'enfance fracassée qui s'ouvre finalement sur cette catharsis muette et bouleversante des larmes partagées…

L'enfant est disponible en DVD

Sur le nouveau livre de Pascal Rebetez, galerie de portraits incisifs et tendres.

Pascal Rebetez aime les gens, et de préférence les gens ordinaires, ou alors sortant carrément de l’ordinaire. La tonalité affective de son écriture a marqué ses livres en prose, et plus que d’autres les sept lettres mémorables (notamment à son père et à sa fille danseuse) de Je t’écris pour voir, et l’on se rappelle aussi la qualité d’empathie du monologue intitulé On m’appelait Judith Scott, évoquant une figure émouvante de l’art brut.

Ce goût des « vies minuscules » cher à Pierre Michon, mais abordées ici avec plus d’élan personnel, à caractère autobiographique, et sans souci stylistique excessif, se retrouve dans Les prochains, constituant une frise de personnages à la fois « comme tout le monde » et hors normes. Les lecteurs du Passe-Muraille se rappellent le portrait magnifique du vieil employé homo Hubert dit « le Baron », belle figure de dandy provincial croquée à la veille de son trépas, avec autant de malice affectueuse que de sourde attention à une destinée rattrapée par la camarde.

De la même façon, les vingt-cinq portraits rassemblés ici - de la petite Madame Mai, octogénaire rescapée de la guerre du Vietnam et bienheureuse dans le plus ancien restau vietnamien du Quartier latin, à Paul le barbu de la Gruyère le vieux « pas grand-chose » orphelin malmené par la vie – relèvent-ils tous de la « tranche de vie », parfois bouleversante et souvent cocasse, souvent aussi entremêlée avec la vie de l’écrivain lui-même, voire du journaliste « sur le terrain ».

S’ils ne sont pas ciselés à l’esthète, ces portraits n’en dégagent pas moins une émouvante beauté, avec l’impression que Pascal Rebetez les « parle », nous associant à tout coup au partage affectueux, mais jamais sucré (la vie ayant été « vache » pour plus d’un d’entre eux) de la sympathie qu’il voue à ces frères humains. (jlk)

Pascal Rebetez, Les prochains, éditions d’autre part, 164p.

Cet article est inséré dans Le Passe-Muraille, No 88, d'avril 2012, à paraître ces jours.

|

|

- C’est l’imbécillité et l’impossibilité d’y échapper (coincé dans un ascenseur en panne ou n’importe quel lieu emmuré avec un, voire, pire : deux imbéciles. « L’enfer, c’est les imbéciles » (retouche à Huis Clos) - C’est la dualité et le refus d’en sortir ; l’indécision et la paresse d’en sortir.

- Chez l’homme c’est la douceur courageuse et la porosité sensible, enfin tout ce qui brise l’imbécile, donc l’humour. Chez la femme, les mêmes qualités vont pour ainsi dire de soi: elle les a naturellement, donc peu de mérite.

- Un être aimé et un livre, des enfants petits de tous les âges, le samedi soir au cinéma, des amis pas trop longtemps, le silence de l’aube, la nuit sur le lac. Ce que je vois me regarde. - - Toutes sauf le manque d’indulgence.

- Qui je suis sans me regarder.

- Partout avec l’équipement requis : radiateur ou ventilateur.

- L’attention, le rire et la gentillesse. - 9. Mon principal défaut - L’indécision.

- Faire, et ne rien faire.

- M’endormir de bonne heure. - 12. Quel serait mon plus grand malheur? - Perdre celle ou ceux que j’aime.

- Être en ce moment précis. - 14. Mets et boissons préférés ? - Ce qu’il y a sur la table. - Couleurs, fleurs, oiseaux préférés ? - Celles et ceux qu’il y a au jardin, le long des chemins et dans le ciel.

- Charles-Albert Cingria, Marcel Proust, Louis-Ferdinand Céline, Stanislas Ignacy Witkiewicz, Robert Walser, Vassily Rozanov, Thomas Wolfe, Léon Tolstoï, Anton Tchékhov, Thomas Bernhard, Naguib Mahfouz, Flanery O’Connor, Jean Genet, Raymond Carver, Cormac McCarthy, Constantin Cavafy, Paul Bowles, Ramon Gomez de La Serna, Franz Kafka, Walter Benjamin, W.G. Sebald, Guido Ceronetti, Georges Simenon, Paul Léautaud, Pierre Jean Jouve, Paul Morand, Annie Dillard, Alice Munro, W.G. Sebald + une centaine de viennent ensuite. - Tintin, Zorba, Oblomov, Bartleby. Heidi, Marie de Magdala. - - Beethoven, Mozart, Bach, Schubert, Purcell, Puccini, Verdi, Haydn, Mendelssohn, Arvo Pärt. - Lascaux, Giotto, Fra Angelico, Paolo Uccello, Piero della Francesca, Cézanne, Bonnard, Rembrandt, Goya, Munch, Soutine, Hodler, Soutter. - - Lumière. Pétard de sort de tronc de sang de feu de merdre.

- Dieter Bonhoeffer. Betty Hillesum.

- Little Nemo - - Pascal, Sophie et Julie.

- La mesquinerie et la duplicité.

- Légion.

- Aucun. Aucune. - 25. Le don de la nature que je voudrais avoir - La présence absolue.

- Au milieu de ceux que j’aime, avec un peu de morphine vers la fin, comme mon père.

- La reconnaissance sereine.

- Ama et quod vis fac.

- Bonjour, petit.

- Salut, grand. (JLK, ce dimanche 22 juin 2014) |

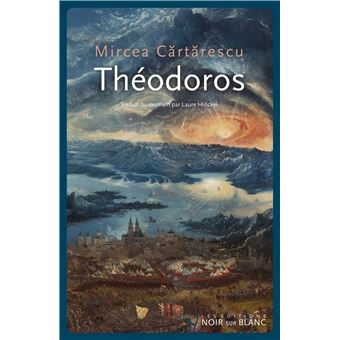

À l’écart de tout « discours sur l’immigration », le romancier nous confronte, dans une narration très visuelle et physique, aux affrontements de jeune chefs de meute issus de deux communautés – Tsiganes roumains et banlieusards arabo-musulmans - par le truchement de personnages ressaisis entre soumission imposée (pour les femmes surtout) et tentatives d’y échapper, espérances d’une vie meilleure et déceptions amères. Avec le souffle épique d’une fable…

À l’écart de tout « discours sur l’immigration », le romancier nous confronte, dans une narration très visuelle et physique, aux affrontements de jeune chefs de meute issus de deux communautés – Tsiganes roumains et banlieusards arabo-musulmans - par le truchement de personnages ressaisis entre soumission imposée (pour les femmes surtout) et tentatives d’y échapper, espérances d’une vie meilleure et déceptions amères. Avec le souffle épique d’une fable…

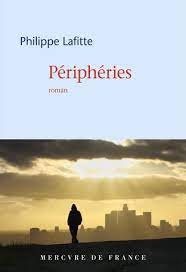

C’est un livre étrangement prenant et même envoûtant par sa beauté crépusculaire et son mélange de violence latente et d’âpre tendresse, que le dernier roman de Philippe Lafitte dont le seul titre de Périphéries, géolocalisable au bout de nulle part ou à côté de chez nous, s’étend aujourd’hui à une nébuleuse de banlieues planétaires rejetées par les centres homologués downtown - ici Paris en pôle magnétique toujours hyper-attirant, et la banlieue parisienne devenue territoire excentré que se disputent certains des individus issus de communautés particulières, plus précisément encore en l’occurrence: Roms en clan d’une quarantaine planqués dans un bidonville naguère démantelé et reconstitué depuis un an, et fratrie arabo-musulmane élargie dont le lien est à la fois traditionnel et déliquescent, le territoire du roman étant à la fois celui des identités tribales et des trafics illicites - leur similitude réduite à la rage de survivre, où le commerce de la drogue reste une base commune et le premier motif de la guerre - le roman de Philippe Lafitte étant aussi bien d’amour et de guerre...

Au présent de l’indicatif incarné

L’incarnation romanesque de Périphéries est immédiate avec l’apparition, torse nu dans la froide nuit industrielle, du jeune Virgile en plein effort de musculation tandis qu’alentour vrombissent les moteurs et se percutent les éclairs de lumière - Virgile à fleur de vingtaine et dont on apprend dans la foulée qu’il nourrit le grand projet de ramener son clan des Monescu au pays après trop de galères partagées en la présumée Terre promise, et comme un souffle biblique à valeur de fable se dégage de ces premières pages au présent de l’indicatif où planent déjà les ombres de diverses menaces.

Au-delà des stéréotypes

Autant par sa substance que par sa forme, sa narration très visuelle et le trait percutant de chaque mot, la suite de ses séquences suivant l’évolution des quatre personnages principaux - deux hommes et deux femmes entre vingt et trente ans -, son découpage temporel et ses dialogues à l’arraché, le roman évoque un film à possible extension en série, stéréotypes inclus.

Mais ceux-ci ne figent pas la vie pour autant, et ce que le « discours sur les banlieues » peut avoir de convenu, voire de démagogique, se trouve ici en butte à une réalité tissée de violence et de contraintes qui font que dans chaque communauté chacune et chacun reste plus ou moins sous emprise, questions d’honneur pour la galerie et de raisons moins avouables en réalité.

Puisqu’il y a du cinéma partout désormais, et que Virgile le Rom et Nuri son potentiel ennemi sur le terrain du deal, se balancent des amabilités en verlan dont le sujet est une Yasmine voilée de force par son frère et donc interdite au Manouche, on pense évidemment aux deux clans opposés se défiant dans West side story, donc aux petits amants de Vérone, même si l’on n’en est même pas ici aux préliminaires. N’empêche que la tension monte vite aux extrêmes, et d’abord au sein d’une des deux communautés, entre Yasmine qui se tape tout le job familial (la mère est morte, et le père grabataire) après avoir lâché ses études à regret, et son frère Nuri, chef de bande aux investissements quasi mafieux, et lui imposant soumission au nom de l’honneur, de foulard en hidjab.

Que les exclus s’excluent entre eux et que l’ostracisme périphérique rime avec le racisme franchouille que Virgile et Nuri subiront forcément, chacun de son côté: voilà qui complique la situation, au risque de fâcher les simplificateurs - mais Lafitte montre sans démontrer, ce qui ne veut pas dire qu’il se débine, se dédouane ou renvoie tout le monde dos à dos. C’est plutôt face à face , dans l’emportement des violents et les tentatives d’échappées libres, que le drame se joue et se noue dans la lueur sinistre des brasiers.

La paradoxale beauté du réel

Une étrange aura de pureté, mélange de naïveté et d’aspiration vitale à se sortir du piège de la réalité, se dégage de ces Périphéries et cette « lumière » est ce qui nous attache particulièrement aux trois protagonistes positifs du roman et donne sa beauté à celui-ci.

Beauté du rêve candide de Virgile, loup solitaire qui souffre de l’exclusion des siens et leur offre un avenir de rêve aussi splendide que chimérique - et le personnage s’incarne bel et bien en figure de héros romantique, alors même qu’il a été blessé dès sa tendre enfance.

Beauté de la rage et du désarroi d’Yasmine, dont l’émancipation de femme intelligente est écrasée par la domination d’un frère aussi moralisant dans sa justification pseudo-religieuse que cynique dans ses menées de chef de gang; enfin beauté fragile de Léna la Roumaine à qui la maladie a interdit de suivre Virgile en France et dont le piège est la pauvreté - beauté de cette humanité fragile, sans rien de complaisant par évocation misérabiliste, mais qui garde quelque chose de sacré, comme dans la scène poignante et magnifique des funérailles nocturnes de la vieille Luana, aïeule et mère de substitution de Virgile dont la dépouille en feu est abandonnée au flux de la Seine, accompagnée par les chants et les prières du clan des Monescu...

Tout cela, une fois encore, pourrait nourrir une belle fresque vidéo ou cinématographique, mais avec un « plus » qui tient au roman et à ce que la littérature imprime de mémorable à notre rétine psychique ou affective. À cet égard, tant par sa connaissance et ses intuitions liées à son « expérience » latérale de la banlieue, qu’il a côtoyée pendant des années, que par son travail littéraire d’observateur du réel contemporain, amorcé dans ses livres précédents – une plongée mémorable dans l’univers intime et méconnu d’un Andy Warhol transformiste -, et surtout dans les précédents, Belleville Shanghai Express et sa communauté chinoise de Ménilmontant, suivi de Celle qui s’enfuyait, portrait en courant d’une Black en quête de résilience , Philippe Lafitte reprend et développe, dans une écriture de plus en plus suggestive, le thème qui le passionne de la rupture, chez ses personnages, d’avec les déterminismes sociaux, politiques ou idéologiques, telle que le lui a inspiré L’Eloge de la fuite du biologiste Henri Laborit. Où le roman renoue donc, avec la touche sensible appropriée, avec les fondamentaux de la condition humaine…

Philippe Lafitte. Périphéries. Mercure de France, 174p. 2023.