L'écriture me tient lieu, et de plus en plus, d'exercice spirituel. Ecrire pour savoir ce qu'on pense, comme le disait Emmanuel Berl, mais pas seulement: écrire pour penser ce qu'il y a à savoir.

°°°

"Travailler n'est rien d'autre que transformer ce qui meurt en ce qui continue" Ludwig Hohl)

°°°

Il y a, dans les Notizen de Ludwig Hohl, un noyau de pensée réellement plus vivifiant, pour moi, que chez un Haldas ou même chez un Kraus. C'est de la pensée en train de se penser, si j'ose dire, un peu comme chez Rozanov mais sans la grâce ailée de celui-ci.

°°°

Il s'agit d'être attentif au réel. Et de bien distinguer le réel de la réalité. Penser à Ludwig Hohl et à sa façon de travailler le réel après l'avoir extrait de la réalité, comme on le ferait d'une pierre précieuse arrachée au tout-venant.

°°°

Ludwig Hohl: "Travailler n'est rien d'autre que transformer ce qui meurt en ce qui continue".

°°°

Je regarde les phrases. Je regarde ces phrases. Je ne sais comment elles me viennent, mais les voici toutes faites. Par exemple en me réveillant tout à l'heure, cette phrase me vient: "Et Léon Bloy trépigne dans son coin". Et tout de suite après: "J'aime voir un grand écrivain catholique trépigner dans son coin". Et je me dis que cette apparition des phrases, comme les images surgies des rêves, a quelque chose de mystérieux. Or je me demande si la recherche avance à ce sujet. En Amérique peut-être ? Je veux dire: en Amérique du sud, malgré la disparition prématurée de Francisco Varela ?

°°°

Le gâtisme est une manifestation de l'imbécillité humaine qui remonte à la plus haute Antiquité, souvent liée à l'altération des facultés de l'individu Madame ou Monsieur, donc souvent admis avec un certain sourire, même si taxer quelqu'un de gâteuse ou de gâteux ne relève pas vraiment du compliment.

Il en va tout autrement du jeunisme (ou djeunisme) qu'on ne saurait attaquer de front sans passer pour chagrin voire sénile. Le jeunisme pourrait être dit l'affirmation gâteuse de la supériorité de la jeunesse, mais il ne faut pas trop le claironner. Il faut dire que le djeunisme découle de la source même du Progrès. Beaucoup plus récent et probablement aussi répandu à l'heure qu'il est que le gâtisme, le jeunisme est apparu et s'est développé au lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale, essentiellement dans les pays riches, à commencer par l'Occident. Le jeunisme s'est en effet imposé avec l'avènement de la nouvelle catégorie sociale qu'est devenue la jeunesse dans la deuxième moitié du XXe siècle, bénéficiant d'un minimum de liberté et d'argent de poche qui faisait d'elle, désormais et pour la première fois de l'Histoire, un nouveau client. Incidemment, le jeunisme consiste essentiellement à flatter ladite jeunesse en tant que nouvelle clientèle et qu'image idéalisée de l'Humanité nouvelle. Le jeunisme n'a rien à voir avec l'amitié que la jeunesse mérite au même titre que toute catégorie humaine aimable. Le jeunisme est menteur et démago. À bas le jeunisme ! À bas les jeunes se croyant supérieurs aux vieux ! À mort les vieux se la jouant "djeune".

L'esprit du jeunisme est sectaire et tribal alors qu'il se croit universel - c'est à vrai dire une sorte de provincialisme dans le temps. Le grand poète catholique anglais T.S. Eliot (on peut être Anglais, catholique et poète) estimait que s'est développé, au XXe siècle, une sorte nouvelle de provincialisme qui ne ressortit plus à l'espace mais au temps. Ce provincialisme dans le temps nous cantonne pour ainsi dire dans l'Actuel, coupé de tout pays antérieur. Il est devenu banal, aujourd'hui, de pointer l'amnésie d'une partie de la jeunesse actuelle alors même qu'on invoque à n'en plus finir le "devoir de mémoire". Mais est-ce à coups de "devoirs" qu'un individu découvre le monde qu'il y a par delà sa tribu ou sa secte ? Je n'en crois rien pour ma part, et d'abord parce que je refuse de me cloîtrer dans aucune catégorie bornée par l'âge. Charles-Albert Cingria disait qu'il avait à la fois 7 et 700 ans et je ressens la chose en profondeur. La littérature a tous les âges et reste jeune à tous les âges. Il saute aux yeux que le vieil Hugo ou le vieux Goethe sont plus jeunes que les jeunes gens qu'ils ont été. Or je vois aujourd'hui que les provincialisme dans le temps n'est pas l'apanage du jeunisme mais affecte, en aval, une réaction à celui-ci qui confine à un nouveau gâtisme. On voit en effet se répandre, surtout en France, la conviction que plus rien ne se fait de bien, notamment en littérature, chez les moins de 60 ans. Tout le discours de Modernes catacombes, de Régis Debray, s'appuie sur ce constat désabusé. Après nous le Déluge ! Godard dit à peu près la même chose du cinéma. Et je m'exclame alors: à bas la gâtisme ! Mort aux vieux se croyant supérieurs aux jeunes !

°°°

Il y a dans mes livres un chant, Max me dit « une chanson », Bona me disait « une litanie », que je dois préserver, relancer et cultiver. Cultiver mon chant: c'est le cas de dire...

°°°

Les nouvelles d'Olive Senior sont tout à fait remarquables, où je retrouve des traits de Faulkner (notamment du Bruit et la fureur et de Tandis que j'agonise) et de Naipaul dans sa façon de rendre les atmosphères (avec une présence très forte de la nature et des éléments, du ciel et des nuages), la magie des lieux et le poids des mentalités, autant que par la présence intense de ses personnages, surtout des enfants et des femmes. La première nouvelle du recueil, Eclairs de chaleur, est immédiatement saisissante par son évocation d'une menace planant sur un jeune garçon convoité par un vieux type louche, dans une maison qui dégage une espèce de mystère trouble accentué par le regard d'un tiers, mentor rasta de l'enfant qui sait ce qui menace celui-ci...

°°°

Dans L’échappée libre, j’ai pensé les enchaînements selon la technique cinématographique des enchaînements de plans, telle que me l'évoquait Alain Cavalier. Les fragments ne sont pas juxtaposés de manière arbitraire, mais agencés les uns par rapport aux autres dans une construction pensée, à tout le moins sentie. Couper court à toute liaison convenue, courir à la clairière par des raccourcis.

°°°

Les Mémoires d'une vie d'Anna Dostoïevskaïa sont bien plus que les souvenirs d’un bas-bleu : un prodigieux témoignage sur les conditions parfois terribles dans lesquelles Dostoïevski a écrit, en peu d'années, Crime et châtiment et Le Joueur, L'Eternel mari, Les Possédés et Les Frères Karamazov.

La première évocation de la vie de famille à Saint-Pétersbourg, littéralement pourrie par le beau-fils imbécile de FD, véritable peste de parasite crampon, relève du roman, et la suite des années « à l'étranger », de Dresde à Genève, avec l'épisode tragique de la naissance de la première petite fille morte en très bas âge, puis de Vevey en Italie, est également captivante et poignante. Soucis financiers incessants, évidemment aggravés par la passion du jeu de l'écrivain - qui y renoncera finalement durant ses années -, peines liées à l'exil, difficultés d'adaptation fréquentes chez les Russes: tout est remarquablement détaillé et jamais édulcoré par la distance des années. C'est plus qu'un document exceptionnel: c'est une oeuvre en soi.

°°°

Le sentiment d'extrême solitude que je ressens est probablement lié à ma nature à la fois hypersensible et indomptable. « Il est affreux », disait de moi l'oncle H. quand je n'avais que dix ou onze ans, ma première période de folle volubilité. Et cela m'est resté: beaucoup pensent toujours de moi que je suis affreux, compliqué, impossible caractère, teigneux, vindicatif, infréquentable en somme. Et quoi de vrai là-dedans ? Je ne sais pas. Sans doute faudrait-il le demander à ma bonne amie qui, elle, me connaît un peu. Quant à moi je me vois à vrai dire autrement: plutôt gentil, plutôt aimant - plus aimant qu'aimé probablement, sauf par ma bonne amie et nos deux enfants.

°°°

Ne plus être dépendant que de l'amour. Les amourettes, c'est de la couille.

°°°

En découvrant hier, dans le New Yorker, un long papier de James Wood évoquant sa première interview avec V.S. Naipaul, qui se montra exécrable mais le rappela, le surlendemain, après la parution de son entretien, pour se montrer plus aimable, j'ai trouvé confirmation de ce que Lieve Joris m'a raconté à propos de l'irascible grand écrivain. Or ce caractère de sanglier se retrouve dès les premières pages d'Entre père et fils, le recueil de lettres qu'il a échangées en ses jeunes années avec sa famille dès son départ de Trinidad à Londres, où l'on découvre la belle relation d'amitié et de complicité professionnelle qu'il entretenait avec son paternel également écrivain.

°°°

J'ai publié hier, sur Facebook, les Conseils à un jeune écrivain de Danilo Kis, auxquelles j'ai eu l'idée d'apporter mes retouches à l'attention particulière de Max le Bantou, et voilà ce que ça donne:

DK. - Cultive le doute à l’égard des idéologies régnantes et des princes.

JLK. - Tâchons de parler ensemble, un de ces soirs, de ce qu'est réellement une idéologie...

DK. - Tiens-toi à l’écart des princes.

JLK. - Toi qui m'a sommé de m'acheter une cravate pour approcher le gouverneur du Katanga, en septembre dernier à Lubumbashi, comment pourrais-je t'en vouloir d'en avoir appris un peu plus, ce jour-là, en observant de près Moïse Katumbi ?

DK. - Veille à ne pas souiller ton langage du parler des idéologies.

JLK. - Si ta langue est vivante elle devrait être assez forte aussi pour intégrer toutes les formes de langage, ne serait-ce que par l'ironie. Même de la novlangue des SMS et des Tweets on peut faire son miel sur Facebook et ailleurs.

DK.- Sois persuadé que tu es plus fort que les généraux, mais ne te mesure pas à eux.

JLK. - Sourions, mon ami, des gendelettres qui se croient "plus fort" tout en craignant de se mesurer à Goliath alors que David l'a fait sans plume...

DK. - Ne crois pas que tu es plus faible que les généraux mais ne te mesure pas à eux.

JLK. - Sourions, mon ami, à ceux qui se disent plus faibles que les divisions de Staline - c'est encore une forme de vanité.

DK. - Ne crois pas aux projets utopiques, sauf à ceux que tu conçois toi-même.

JLK. - À toi qui sais qu'écrire est une utopie en mouvement et le projet de chaque jour, je filerai tantôt la variation claire-obscure de Michel Foucault sur le corps considéré comme une utopie habitable...

DK. - Montre-toi aussi fier envers les princes qu’envers la populace.

JLK. - Nous pourrions aussi parler de cette notion de fierté, un de ces soirs, et de ce qui autorise un écrivain à qualifier les gens de "populace".

DK. - Aie la conscience tranquille quant aux privilèges que te confère ton métier d’écrivain.

JLK. - À toi qui viens d'un pays où la "promotion canapé" et le "piston" font partie des procédures d'avancement, je n'ai pas de conseil à donner, mais cette notion du "privilège" social mérite discussion...

DK.- Ne confonds pas la malédiction de ton choix avec l’oppression de classe.

JLK. - Là, je trouverais intéressant, Maxou, que nous parlions des écrivains africains politiquement engagés genre Mongo Beti et de ce que nous trouvons encore chez eux de bien éclairant en dépit de leur vocabulaire daté et de leurs préjugés de militants - je te vois sourire d'ici en retombant sur les lignes assassines du Rebelle de Mongo Beti contre Ahmadou Kouroma.

DK. - Garde sans cesse à l’esprit cette maxime : «Qui atteint le but manque tout le reste ».

JLK. - Le mieux serait de penser que toute maxime, comme une médaille, a un revers, en vertu de quoi l'on pourrait dire que "qui rate le but rate aussi tout le reste".

DK. - N’écris pas de reportages sur des pays où tu as séjourné en touriste ; n’écris pas de reportages du tout, tu n’es pas journaliste.

JLK. - C'est un préjugé littéraire d'époque que de décrier, après Mallarmé, l'universel reportage. Balzac est-il écrivain ou journaliste quand il écrit Illusions perdues, géniale peinture de l'expansion industrielle du journalisme ? Les notes respectives que nous avons prises à Lubumbashi sont-elles d'écrivains ou de journalistes ? Le mieux serait de relire les entretiens de Jacques Audiberti avec Georges Charbonnier où l'écrivain-poète-journaliste-dramaturge distingue nettement les degrés divers d'implication de ce qu'il appelle l'écriveur, l'écrivant et l'écrivain.

DK. - Ne te fie pas aux statistiques, aux chiffres, aux déclarations publiques : la réalité est ce qui ne se voit pas à l’œil nu.

JLK. - Méfions-nous des frilosités esthètes des gendelettres qui ont peur des chiffres et des discours auxquels ils prêtent évidemment trop d'importance.

DK. - Ne visite pas les usines, les kolkhozes, les chantiers : le progrès est ce qui ne se voit pas à l’œil nu.

JLK. - Pour ma part, mais je n'ai pas besoin d'insister avec un loustic de ton genre, j'irais plutôt fourrer mon nez partout et sans chercher le progrès nulle part puisqu'il va de soi quand on travaille.

DK. - Ne t’occupe pas d’économie, de sociologie, de psychanalyse. Ne te pique pas de philosophie orientale, zen-bouddhisme. etc : tu as mieux à faire.

JLK.- Je ne sais absolument pas ce que tu aurais "de mieux à faire", étant établi que j'ai perdu mon temps à m'occuper l'esprit et le corps de toute sorte de sujets (de l'étude des fourmis à la gnose ou de la poésie t'ang à la webcamologie pathologique) qui m'ont tous apporté quelque chose y compris moult rejets et moult égarements momentanés.

DK. - Sois conscient du fait que l’imagination est sœur du mensonge, et par là-même dangereuse.

JLK.- Méfie-toi des maximes littéraires équivoques style "l'imagination est soeur du mensonge" qui ne rendent compte ni de la réalité de l'imagination ni de celle du mensonge.

DK. - Ne t’associe avec personne : l’écrivain est seul.

JLK. - Georges Haldas me dit, lors de notre premier entretien (j'avais ton âge), qu'il y a "un diable sous le paletot de tout écrivain", donc attention aux associations sans recul ironique. Quant à la solitude, elle est parfois terrifiante (celle de Dostoïevski entouré de sa bruyante et ruineuse parenté) quoique pondérée par une présence douce (ce dragon d'Anna Grigorievna), mais n'en faisons pas un drame puisqu'on choisit d'écrire.

DK. - Ne crois pas ceux qui disent que ce monde est le pire de tous.

JLK. - À la fin de sa vie, ma mère préférait les films d'animaux aux nouvelles, et la cruelle Patricia Highsmith me dit qu'elle n'osait pas regarder la télé à cause du sang. Quant aux généralités sur "le pire" et "le meilleur", ce sont aussi des ingrédients utiles dans le pot-au-feu de l'écrivain.

DK.- Ne crois pas les prophètes, car tu es prophète.

JLK. - Le côté sentencieux de Danilo Kis est assez typique de la société littéraire de l'Europe de l'Est se frottant à la culture française. Mais on pourrait aussi trouver cette emphase chez les adeptes nudistes de certains écrivains-prophètes anglo-américains. Cela dit que me répondrais-tu si je te disais comme ça: "Ne crois pas les griots, car tu es griot".

DK.- Ne sois pas prophète, car le doute est ton arme.

JLK. - Danilo Kis ne doit pas bien connaître les prophètes, qui sont fondamentalement des bêtes de doute...

DK. - Aie la conscience tranquille : les princes n’ont rien à voir avec toi, car tu es prince.

JLK. - Words, words, words, me répète volontiers notre amie la princesse bantoue à qui on ne la fait pas en matière de flatterie et, moins encore, de confusion des grades.

DK. - Aie la conscience tranquille : les mineurs n’ont rien à voir avec toi, car tu es mineur.

JLK. - Dans notre discussion prochaine sur les métaphores, n'oublions pas ces figures du kitsch littéraire: que l'écrivain est un mineur, un veilleur, un allumeur de réverbères, que sais-je encore que n'ont pas écrit Saint-Ex ou l'inénarrable Paulo Coelho.

DK.- Sache que ce que tu n’as pas dit dans les journaux n’est pas perdu pour toujours : c’est de la tourbe.

JLK. - Cette crainte implicite de ce qui serait "perdu" pour n'avoir pas paru dans un journal est un autre signe de l'incroyable vanité littéraire, qui prend ici un relief particulier au vu du bavardage généralisé des médias.

DK. - N’écris pas sur commande.

JLK. - Si la commande du tiers recoupe la tienne, n'hésite pas à écrire même si c'est mal payé ou pas du tout.

DK. - Ne parie pas sur l’instant, car tu le regretterais.

JLK. - Parie au contraire sur chaque instant, car chaque instant participe de l'éternité, surtout vers la fin.

DK. - Ne parie pas non plus sur l’éternité, car tu le regretterais.

JLK. - Parie également sur l'éternité, car c'est sous l'horizon de la mort qu'on écrit de bons livres, dont l'éternité est la plus féconde illusion.

DK. - Sois mécontent de ton destin, car seuls les imbéciles sont contents.

JLK. - Affirmer que "seuls les imbéciles sont contents" est une imbécillité comme nous en proférons tous à tout moment, mais il est vrai que l'insatisfaction est bonne conseillère, sans qu'on en fasse un procès du destin -un jeune écrivain n'a de destin que devant lui.

DK. - Ne sois pas mécontent de ton destin, car tu es un élu.

JLK. - C'est ça mon poney: tu es un élu. Il y a aussi des peuples élus. Et des sentences réversibles aussi creuses dans un sens que dans l'autre.

DK. - Ne cherche pas de justifications morales à ceux qui ont trahi.

JLK. - Cette question de la trahison est délicate, parfois insondable. Dis-moi qui te dit que tu as trahi et je te dirai pourquoi il le dit. Ce n'est pas justifier du tout la trahison. C'est s'interroger sur la complexité humaine, à quoi s'attache la littérature. Iago en est un modèle, mais il en est mille autres aux motifs que la morale pourrait justifier parfois au dam des prétendus "fidèles".

DK. - Garde-toi du « redoutable esprit de suite ».

JLK.- Marcel Proust dit à peu près que le génie est une affaire d'obstination, où l'esprit de suite est requis jusqu'à la bêtise. Tu peux écrire tout le temps sans écrire rien, ou progresser en t'abstenant: peu importe. L'esprit de suite est une fidélité fondamentale à ton "noyau". Tout le reste vient "après" ou "avec" mais ça viendra...

DK. - Crois ceux qui paient cher leur inconséquence.

JLK. - Méfie-toi, Maxou, des préceptes et autres sentences dénués d'exemples. Qui sont ces gens "qui paient cher leur inconséquence" ? Et quel genre d'inconséquence ? Méfie-toi des abstraits !

DK. - Ne crois pas ceux qui font payer cher leur inconséquence.

JLK. - Remarque aussi que les conseils en disent souvent plus sur les conseillers que sur les conseillés..

DK. - Ne prône pas le relativisme de toutes les valeurs : la hiérarchie des valeurs existe.

JLK. - Là c'est la porte ouverte qu'on enfonce ! Mais il est vrai que cette question du relativisme est fondamentale à l'ère du nivellement généralisé - autre "généralité". Donc entendons-nous sur les notions de relativisme, de hiérarchie et de valeurs. À bas les généralités convenues !

DK. - Reçois avec indifférence les récompenses que te décernent les princes, mais ne fais rien pour les mériter.

JLK. - L'écrivain est un caniche, me disait le délicieux Marian Pankowski. Qu'il y ait donc, derrière la haie, un prince ou une accorte jouvencelle lui promettant un biscuit: il jappe et sautille. Quant à ne rien faire pour mériter quoi que ce soit, c'est encore la vanité qui parle. Restons purs: ce genre de postures...

DK.- Sois persuadé que la langue dans laquelle tu écris est la meilleure de toutes, car tu n’en as pas d’autres.

JLK. - Tu m'intéresses, Maxou, parce que tu écris dans plusieurs langues à la fois, que la tienne rassemble en bouquet. Cette idée selon laquelle le bassa (auquel tu n'emprunte que des bribes d'expressions) ou le suisse allemand (dont les téléphones de ma mère m'ont éloigné à sept ans) seraient la meilleure langue du monde est une posture provinciale et finalement assez snob. On sourit déjà quand Sollers déclare que la langue française est la meilleure du monde. Et qui ne se contenterait que d'une langue ?

DK. - Sois persuadé que la langue dans laquelle tu écris est la pire de toutes, bien que tu ne l’échangerais contre aucune autre.

JLK. - Une fois de plus, ces balancements dialectiques entre "le pire" et "le meilleur" nous ramènent à la rhétorique binaire débile du BONUS et MALUS...

DK. - « Parce que tu es tiède, et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche » (Apocalypse 3, 16)

JLK. - À quinze ans la parole biblique "les tièdes, je les crache" me bottait pas mal. Mais une digne maîtresse de piano, bien des années avant, m'avait déclaré un jour en penchant son chignon de mon côté: "Et maintenant, jeune homme, nous allons mettre les nuances"...

DK. - Ne sois pas servile, car les princes te prendraient pour valet.

JLK. - Quels princes mon zoulou ? T'as déjà vu des princes ? Et pourquoi cette servilité ? Pour obtenir une subvention d'un fonctionnaire de la culture ? Non mais cette pensée est celle d'un valet !

DK. - Ne sois pas présomptueux, car tu ressemblerais aux valets des princes.

JLK. - La question de la présomption liée à un mimétisme social doit-elle t'inquiéter au moment où tu commences une "carrière" ? Encore heureux que ton bon sens hérité de ta mère te préserve de ces gesticulations.

DK. - Ne te laisse pas persuader que la littérature est socialement inutile.

JLK. - Là, je sais que tu ne risques rien. La littérature des pays nantis devient de plus en plus "socialement inutile", c'est pourtant vrai, mais il y a plus grave puisque la littérature est irréductible à la notion sociale d'utilité

DK.- Ne pense pas que ta littérature est « utile à la société ».

JLK. - Parie au contraire pour l'utilité fondamentale de ta littérature, sans penser à "la société" ou juste "par moments".

DK. - Ne pense pas que tu es toi-même un membre utile de la société.

JLK. - Pense au contraire que tu es un membre aussi utile de la société que le Top Manager Daniel Vasella qui ne lira pas ton livre.

DK. - Ne te laisse pas persuader pour autant que tu es un parasite de la société.

JLK. - Cette idée des "insectes nuisibles" ressortit à plusieurs idéologies et n'a plus à nous intéresser qu'en tant qu'entomologistes de la langue de bois ou de fer. Matière intéressante pour un écrivain.

DK. - Sois convaincu que ton sonnet vaut mieux que les discours des hommes politiques et des riches.

JLK. - Cela m'amuserait de te voir te mettre au sonnet. C'est une discipline rigoureuse qui vaudrait la peine de sacrifier quelques heures de zumba.

DK. - Sache que ton sonnet n’a aucun sens face à la rhétorique des hommes politiques et des princes.

JLK. - Le président français de droite Georges Pompidou avait une bonne connaissance du mètre poétique, de même que le Président français de gauche François Mitterrand.

DK. - Aie en toute chose ton avis propre.

JLK. - On croit souvent que son avis est d'origine avec brevet déposé, alors qu'on l'a emprunté à tel ou tel qu'on admire ou qu'on aime bien. Quant à être tout à fait personnel, ça peut venir mais pas forcément. Beaucoup se fondent dans la masse, opinent du chef et du sous-chef, mais n'en pensent pas moins parfois.

DK.- Ne donne pas en toute chose ton avis. C’est à toi que les mots coûtent le moins.

JLK. - Montaigne donne son avis sur pas mal de choses, et c'est à lui que les mots coûtent le plus, même si le problème n'est pas là. Donc ne crains pas de lire Montaigne, mais la phrase de Pascal est également digne d'attention, dont chaque mot coûte aussi "le plus". Quant à ceux à qui les mots coûtent le moins, ils opposeront l'un et l'autre, ou joueront Camus contre Sartre.

DK. - Tes mots n’ont pas de prix.

JLK. - C'est le genre d'assertion qui peut te ramener au relativisme aussi bien tempéré qu'un clavecin. Au demeurant, tes mots méritent peut-être un prix, mais n'y pense pas...

DK. - Ne parle pas au nom de ta nation, car qui es-tu pour prétendre représenter quiconque, si ce n’est toi-même ?

JLK. - Si la nation te demande poliment de monter sur le podium pour le prochain discours de la Fête nationale du 1er août, vas-y petit.

DK. - Ne sois pas dans l’opposition, car tu n’es pas en face, mais au-dessous.

JLK. - Que signifie d'être "en face" ou "au-dessous" de l'opposition. Je ne sais pas. Et quelle opposition, à quel moment, comment ? Tout ça relève de la posture et non de la position.

DK. - Ne sois pas du côté du pouvoir et des princes, car tu es au-dessus d’eux.

JLK. - Quel pouvoir et quels princes ? Et quel "au-dessus" ? La princesse bantoue se sent-elle au-dessus du "vacabon" des gadoues ?

DK. - Bats-toi contre les injustices sociales, sans en faire un programme.

JLK. - Ce qu'il y a de terrible avec le "politiquement correct", c'est qu'il soit si souvent moralement correct sans engager le moins du monde.

DK. - Prends garde que la lutte contre les injustices sociales ne te détourne pas de ton chemin.

JLK. .- Mais bons sang, comment envisager le juste chemin d'un écrivain sans attention à toute forme d'injustice ?

DK. - Apprends ce que pensent les autres, puis oublie-le.

JLK. - Garde en mémoire tout ce que les autres t'ont réellement appris et laisse ta mémoire filtrer ce que tu apprendras aux autres sans rien oublier de ce qui compte.

DK. - Ne conçois pas de programme politique, ne conçois aucun programme : tu conçois à partir du magma et du chaos du monde.

JLK. - Là encore le cher Danilo mélange tout, même si Vaclav Havel reste un bon ou un mauvais écrivain comme il a été un bon ou un mauvais chef d'Etat. Pour le magma il n'y a pas de règle. L'atelier de Bacon ou les carnets de Dostoïevski ne sont pas des modèles d'école.

DK. - Garde-toi de ceux qui proposent des solutions finales.

JLK. Suis leur regard: ils vont tous être d'accord! Je sais que tu n'aimes pas ça, moi non plus.

DK.- Ne sois pas l’écrivain des minorités.

JLK. - Et pourquoi pas si tu leur échappes ? Et pourquoi pas l'écrivain des majorités si tu leur échappes ?

DK. - Dès qu’une communauté te fait sien, remets-toi en question.

JLK. - Il y a en effet des assimilations visqueuses, mais il en est d'autres joyeuses, mais nous parlerons un soir de la notion de communauté ou de l'écrivain "bon génie de la Cité".

DK. - N’écris pas pour le « lecteur moyen » : tous les lecteurs sont moyens.

JLK.- Cela signifie-t-il qu'il ne faut pas écrire pour aucun lecteur ?

DK. - N’écris pas pour l’élite ; l’élite n’existe pas : tu es l’élite.

JLK. - Cette notion d'élite est en général un faux-fuyant, soit pour flatter la médiocrité, soit pour se sentir au-dessus du "commun". Le mieux serait d'éviter toute démagogie et toute "cible" sociale quand on écrit.

DK. - Ne pense pas à la mort, mais n’oublie pas que tu es mortel.

JLK. - La mort n'existe pas comme objet de pensée mais elle se vit de phrase en phrase et c'est ce noir qui rehausse les couleurs de nos pages.

DK. - Ne crois pas en l’immortalité de l’écrivain, ce sont là sottises de professeurs.

JLK. - L'expression "sottises de professeurs" est ce qu'on peut dire un "argument massue". Quant à l'immortalité de l'écrivain, c'est une métaphore de plus et ce que j'appelle une "illusion féconde". Disons qu'à ce taux-là Homère résiste au temps plus que les pyramides de crânes de Tamerlan.

DK. -Ne sois pas tragiquement sérieux, car c’est comique.

JLK. - Le comique est par essence lesté par le sérieux du tragique. D'Aristophane à Shakespeare, via l'Afrique du pleurer-rire.

DK. - Ne joue pas la comédie, car les boyards ont l’habitude qu’on les amuse.

JLK. - Quand tu voudras dire le plus tragique de la vie, tu écriras une comédie. C'est en tout cas ce que Brecht conseilla au poète algérien Kateb Yacine.

DK. - Ne sois pas bouffon de cour.

JLK. - Si ta cour est faite des commères de Douala, je n'ai pas de conseil à te donner mais je sais que tu t'en tireras...

DK. - Ne pense pas que les écrivains sont « la conscience de l’humanité » ; tu as vu trop de crapules.

JLK. - Comme je t'ai vu hausser les épaules au défilé des Grands Mots, aucun souci pour toi !

DK.- Ne te laisse pas persuader que tu n’es rien ni personne : tu as vu que les boyards ont peur des poètes.

JLK. - J'aimerais bien t'aider à admettre que tu vaux mieux que tu ne crois, mais faut aussi que je me soigne, et les Boyards on les fume sur le trottoir...

DK. - Ne va à la mort pour aucune idée et ne convainc personne de mourir.

JLK. - Là, ne jurons de rien sans savoir de quelle idée il s'agira. Chacun est facilement d'accord avec Brassens quand il refuse de "mourir pour des idées", mais qui sait ce qui nous attend sous le masque de "l'idée" ?

DK. - Ne sois pas lâche, et méprise les lâches.

JLK. - Là encore, non confronté à l'épreuve, le mépris reste en somme platonique.

DK. - N’oublie pas que l’héroïsme se paie cher.

JLK. - Sinon que serait-ce que le don de sa vie ?

DK. - N’écris pas pour les fêtes et les jubilés.

JLK. - Et pourquoi pas si ce que tu écris pour la fête fait jubiler ?

DK.- N’écris pas de panégyriques, car tu le regretterais.

JLK. - Si le panégyrique est mérité et joliment tourné, tu ne regretteras rien que d'être jalousé par ceux qu'ombrage toute forme d'admiration.

DK. - N’écris pas d’oraisons funèbres aux héros de la nation, car tu le regretterais.

JLK. - Tout dépend là encore de qui on appelle héros. Mais si le héros le mérite vraiment, pourquoi pas ? Et puis le genre littéraire de l'oraison funèbre peut être renouvelé - je vois bien un rap à Sankara...

DK.- Si tu ne peux pas dire la vérité – tais-toi.

JLK. - Non: si tu ne peux pas dire la vérité: dis que tu ne peux pas dire la vérité. Enfin c'est ça qu'il faudrait, n'est-ce pas ?

DK. - Garde-toi des demi-vérités.

JLK. - C'est ce qu'on appelle une demi-vérité.

DK. Lorsque c’est la fête, il n’y a pas de raison pour que tu y prennes part.

JLK. - Et pourquoi pas si ce n'est pas une agitation hyper-festive du genre actuel qui n'a plus rien de la fête ?

DK. - Ne rends pas service aux princes et aux boyards.

JLK. - Pourquoi parler de "boyards" et de "princes" à propos des apparatchiks d'une dictature populaire ? Tout cela n'est-il pas trop littéraire en somme ?

DK. - Ne demande pas de service aux princes et aux boyards.

JLK. - Tu vois le jeune écrivain "demander service" au Politburo ?

DK. - Ne sois pas tolérant par politesse.

JLK. - Et ne craignons pas d'être impolis par souci de tolérance.

DK. - Ne défends pas la vérité à tout prix : « On ne discute pas avec un imbécile ».

JLK. - Défendons au contraire la vérité à tout prix, même en présence de ce que nous croyons un imbécile.

DK.- Ne te laisse pas persuader que nous avons tous également raison, et que les goûts ne se discutent pas.

JLK. - Bah, tout ça va de soi, même si ça se discute.

DK: - « Etre deux à avoir tort ne veut pas dire qu’on soit deux à avoir raison » (Karl Popper )

JLK.- Quand ils sont signés Karl Popper, ces truismes prennent du galon à ce qu'il semble.

DK. - « Admettre que l’autre puisse avoir raison ne nous protège pas contre un autre danger : celui de croire que tout le monde a peut-être raison ». (Popper)

JLK. - Bis repetita. Quand j'admets que tu as raison, Maxou, je dois craindre de croire que le Cameroun et les Pâquis ont également raison. N'abusons pas de poppers !

DK. - Ne discute pas avec des ignorants de choses dont ils t’entendent parler pour la première fois ».

JLK. - Quand tu m'as taxé d'ignorance à propos de ton pays, et que j'ai raillé la tienne à propos du mien, nous aurions donc dû cesser de discuter ? Mais quelle étrange maïeutique que celle de cet écrivain pourtant excellent quand il cesse de prêcher !

DK. - N’aie pas de mission.

JLK. - La Suisse t'a chargé d'une mission au Katanga et tu l'a remplie en grappillant mille observations "hors mission". T'en priver eût été une démission d'écrivain.

DK. - Garde-toi de ceux qui ont une mission.

JLK. - Garde-toi plutôt de toute démission.

DK. - Ne crois pas à la « pensée scientifique ».

JLK. - Ne crains pas de lire Bacon et Hobbes et Descartes et Spinoza et Leibniz qui ajoutent tous plus ou moins à la poésie de la connaissance qui n'exclut ni la pensée magique ni le syncopé anglo-nègre ni le baroque italien ni l'art du haï-ku.

DK. - Ne crois pas à l’intuition.

JLK. - Tu devines, comme tu es devin, que ce conseil serait le plus stupide de Danilo Kis s'il traduisait effectivement sa pensée alors que ses livres disent tout le contraire et nous le font vivre.

DK. - Garde-toi du cynisme, entre autres du tien.

JLK. - Un très cher ami de haute spiritualité m'a reproché, de son vivant, de n'être pas assez cynique. À savoir: de ne pas me défendre assez d'une société globalement dominée par le cynisme. Il y a donc cynisme et cynisme. L'important est de ne pas perdre son âme, ce que j'appelais "le noyau".

DK.- Evite les lieux communs et les citations idéologiques.

JLK.- Et voilà qu'on retombe dans les lieux communs !

DK. - Aie le courage de nommer le poème d’Aragon à la gloire du Guépéou une infamie.

JLK. - Chose facile. Plus difficile est de distinguer la part du génie et de la servilité chez un grand écrivain adulé et vilipendé pour les mêmes mauvaises raisons.

DK. - Ne lui cherche pas de circonstances atténuantes.

JLK. - Auquel cas il faudrait renoncer à comprendre une kyrielle d'écrivains égarés, à travers l'Histoire, dans les labyrinthes de l'idéologie et de la politique...

DK. - Ne te laisse pas convaincre que dans la polémique Sartre-Camus les deux avaient raison.

JLK. - Tâchons plutôt de voir en quoi Sartre et Camus dépassent, et de loin, la polémique qui les oppose et le dilemme artificiel d'un choix de l'un contre l'autre (façon Michel Onfray), alors que leurs oeuvres respectives ont encore tant à nous dire à divers degrés.

DK. - Ne crois pas à l’écriture automatique ni au « flou artistique » - tu aspires à la clarté.

JLK. - Cette opposition réductrice entre "obscurité" littéraire (le surréalisme, la poésie vague,etc.) et "clarté" est intéressante et vaut la discussion, comme le classement de Tolstoï du coté "diune" et Dostoèivski du côté "nocturne", mais le ton péremptoire du conseiller accuse la faiblesse de l'exclusivisme.

DK.- Rejette les écoles littéraires qui te sont imposées.

JLK. - À commencer par l'école du rejet...

DK. - A la mention du « réalisme socialiste », tu renonces à toute discussion.

JLK. - Ce refus de la discussion sent terriblement son dogmatisme anti-dogmatique d'époque. Il y a dans le réalisme socialiste, des oeuvres très intéressantes...

DK. - Sur le thème de la « littérature engagée », tu restes muet comme une carpe : tu laisses cela aux professeurs.

JLK. - Quelle erreur ! Et quel mépris pour « les professeurs » ! Même si beaucoup d'entre eux ont une notion étriquée de « l'engagement », la discussion doit s'ouvrir !

DK. - Celui qui compare les camps de concentration à la Santé, tu l’envoies valser.

JLK. - Mais oui, mais oui.

DK. - Celui qui affirme que la Kolyma, c’est différent d’Auschwitz, tu l’envoies au diable.

JLK. - Ce qu'il faudrait au contraire, c'est examiner tranquillement tout ce qui fait différer la Kolyma, et l'ensemble de l'archipel concentrationnaire russe, du plan d'extermination des nazis symbolisé par Auschwitz.On n'envoie pas au diable un ignorant: on discute. On lui fait lire Vie et destin de Vassili Grossman ou les récits de Varlam Chalamov, et déjà l'on voit les différences entre communisme et nazisme, au-delà des similitudes (Grossman les a montrées mieux que personne), après quoi toute la littérature de l'infamie humaine est à explorer, de Primo Levi à Jean Amery ou d'Etty Hillesum Robert Antelme - des Bienveillantes de Jonathan Littell à la somme consacrée par Hugh Thomas à La Traite des noirs...

DK. - Celui qui affirme qu’à Auschwitz on n’a exterminé que des poux, et non des hommes, tu le jettes dehors.

JLK. - Bien entendu, mais un jeune écrivain a-t-il besoin de tels conseils ?

DK. - Celui qui affirme que tout cela représentait une « nécessité historique », même traitement. « Segui il carro e lascia dir le genti ». (Dante)

JLK.- Voilà donc, Maxou, les conseils que Danilo Kis, écrivain serbe exilé à Paris, tout à fait estimable quoique par trop adulé par d'aucuns, typique en tout cas d'une certaine intelligentsia de la deuxième moitié du XXe siècle, adressait à un jeune écrivain de son vivant. Ma génération, qui est celle aussi de Danilo Kis, considère parfois « ceux qui viennent » avec condescendance. Cette attitude me parait regrettable, même si le djeunisme me semble non moins débile. Un certain art de la conversation est à relancer. Or il n'est aucune conversation sans réciprocité...

°°°

Le constat que je fais aujourd'hui est qu'il ne faut pas se forcer. Ce qui compte est d'exprimer exactement ce qu'on ressent, sans chercher aucun effet. Je pensais ce matin au personnage de roman et à l'espace de la narration romanesque, qui me manquent décidément chez Philippe Sollers. Le contraste entre son brillant discours, toujours très maîtrisé et ramenant tout à lui, et le déchaînement débridé des passions, dans Les Frères Karamazov, dont je viens de lire la suite de scènes démentes qui précèdent l'arrestation de Mitia, est évidemment sidérant et ramène ses Fugues à leur juste place, dans leurs limites.

°°°

Plus que la fameuse question du Que faire ? de Lénine et consorts, c'est celle du Comment vivre ? que je me pose ces jours, à partir du sentiment aigu que j'éprouve, ce matin, que nous vivons le plus souvent bien mal. Oui, comment mieux vivre en réalité, simplement et bonnement, et pas du tout au sens du bien-être avachi dont les modèles se répandent à l'enseigne du Supermarché mondial ?

°°°

La liste que j'ai établie ce matin, Ceux qui concluent point barre, m'a été directement inspirée par la lecture de la préface à l'essai par fragments de Chestov intitulé Sur les confins de la vie, ou L'Apothéose du déracinement, où il est précisément question de ce qu'il appelle « la pensée libre », procédant par approximations fragmentaires, comme chez Nietzsche ou chez Ludwig Hohl, et comme je la pratique moi-même dans mes carnets - comme je la module de plus en plus consciemment dans L'échappée libre.

Chestov explique, dans cette préface, pourquoi il en est venu à cette forme fragmentaire, qu'on retrouve chez un Ludwig Hohl ou chez un Walter Benjamin et qui me semble correspondre parfaitement à notre époque, mimant pour ainsi dire le flux discontinu de la pensée et sa relance continuelle par le truchement de nouveaux rapprochements et autres mises en rapport. Son souci est d'échapper aux enchaînements systématiques et à l'obsession de conclure des philosophes à systèmes, tout en revitalisant le souffle même de la pensée, son inspiration et sa respiration. C'est évidemment dans cette filiation directe, via Rozanov, que je situe mes propres petits travaux...

À suivre…

Locarno, all’Alba, ce mercredi 6 août. - Départ ce matin vers midi. Passons par Ulrichen où je m’arrête au cimetière dans lequel repose notre lointain aïeul l’abbé toscan qui engrossa la mère-grand de notre grand-mère – illico chassée des lieux pour inconduite -, montons au col du Nufenen dont je découvre les majestueuses hauteurs, puis gagnons Locarno en tirant la langue aux automobilistes immobilisés par les calamiteuses files d’attente du sud du Gotthard. Tout au long de la route, je lis à ma bonne amie, entre autres, le petit roman de Bertrand Redonnet, Le Diable et le berger, toujours très Maupassant poitevin et néanmoins très Redonnet, charnel de langue et rebelle de ton. Enfin nous avons retrouvé notre point de chute de l’Alba avec reconnaissance, le sourire amical des employées portugaises et de la patronne à perruque de bronze noir, la piscine bleu Hockney et la vue sur le lac et les monts – la terrasse de Da Luigi et, ce soir, la Piazza Grande où quelque 8000 spectateurs assistaient à Lucy de Luc Besson, genre BD d’anticipation où je m’étonne de ne m’être pas ennuyé une minute en dépit de l’ineptie de la chose.

Locarno, all’Alba, ce mercredi 6 août. - Départ ce matin vers midi. Passons par Ulrichen où je m’arrête au cimetière dans lequel repose notre lointain aïeul l’abbé toscan qui engrossa la mère-grand de notre grand-mère – illico chassée des lieux pour inconduite -, montons au col du Nufenen dont je découvre les majestueuses hauteurs, puis gagnons Locarno en tirant la langue aux automobilistes immobilisés par les calamiteuses files d’attente du sud du Gotthard. Tout au long de la route, je lis à ma bonne amie, entre autres, le petit roman de Bertrand Redonnet, Le Diable et le berger, toujours très Maupassant poitevin et néanmoins très Redonnet, charnel de langue et rebelle de ton. Enfin nous avons retrouvé notre point de chute de l’Alba avec reconnaissance, le sourire amical des employées portugaises et de la patronne à perruque de bronze noir, la piscine bleu Hockney et la vue sur le lac et les monts – la terrasse de Da Luigi et, ce soir, la Piazza Grande où quelque 8000 spectateurs assistaient à Lucy de Luc Besson, genre BD d’anticipation où je m’étonne de ne m’être pas ennuyé une minute en dépit de l’ineptie de la chose.

All’Alba, ce jeudi 14août.- Nous avons rejoint ce midi nos amis Jasmine et Pascal Rebetez dans un grotto de Verscio où nous avons bien mangé (polenta à la tessinoise) et passé de bonnes heures. Pascal me raconte une histoire assez tordante à propos de Godard, à qui il demandait un jour – à propos d’un projet de film pour l’Expo – ce qu’il en serait des droits d’auteurs des innombrables citations émaillant le film. Alors Godard (bonne imitation par Pascal de l’accent traînant de celui-ci) de répondre : « Ben quoi, ils peuvent me faire un procès, c’est sûr ; et s’ils me font un procès, je fais un film du procès… »

All’Alba, ce jeudi 14août.- Nous avons rejoint ce midi nos amis Jasmine et Pascal Rebetez dans un grotto de Verscio où nous avons bien mangé (polenta à la tessinoise) et passé de bonnes heures. Pascal me raconte une histoire assez tordante à propos de Godard, à qui il demandait un jour – à propos d’un projet de film pour l’Expo – ce qu’il en serait des droits d’auteurs des innombrables citations émaillant le film. Alors Godard (bonne imitation par Pascal de l’accent traînant de celui-ci) de répondre : « Ben quoi, ils peuvent me faire un procès, c’est sûr ; et s’ils me font un procès, je fais un film du procès… » Ensuite à La Sala pour y voir Homo Faber, le dernier film de Richard. L’intro de celui-ci, mordante à souhait à l’égard desperroquets, est intéressante, et j’ai été bonnement émerveillé de revoir la chose sur grand écran, tant les trois femmes et les images sont belles, et puissante la mélodie du texte de Frisch.

Ensuite à La Sala pour y voir Homo Faber, le dernier film de Richard. L’intro de celui-ci, mordante à souhait à l’égard desperroquets, est intéressante, et j’ai été bonnement émerveillé de revoir la chose sur grand écran, tant les trois femmes et les images sont belles, et puissante la mélodie du texte de Frisch. Piazza Grande, ce vendredi 15 août. – Repris complètement, ce matin, mon texte sur L’Ami barbare, dont Isabelle Falconnier, qui me l’a commandé pour L’Hebdo, s’est dit enchantée ce soir. Je me suis efforcé de bien mettre en rapport fiction et vérité, faits et légende,en soulignant la verve épique du livre. Je ne crois pas avoir forcé la note, tout en laissant filtrer mon enthousiasme alors que la première mouture du livre, ce printemps, m’avait laissé perplexe à certains égards – mais ce diable de JMO a écouté cet emmerdeur de JLK et fait honneur à notre ami le barbare…

Piazza Grande, ce vendredi 15 août. – Repris complètement, ce matin, mon texte sur L’Ami barbare, dont Isabelle Falconnier, qui me l’a commandé pour L’Hebdo, s’est dit enchantée ce soir. Je me suis efforcé de bien mettre en rapport fiction et vérité, faits et légende,en soulignant la verve épique du livre. Je ne crois pas avoir forcé la note, tout en laissant filtrer mon enthousiasme alors que la première mouture du livre, ce printemps, m’avait laissé perplexe à certains égards – mais ce diable de JMO a écouté cet emmerdeur de JLK et fait honneur à notre ami le barbare…

À La Désirade, ce vendredi 4 juillet 2014 – Très intéressé, cet après-midi, par le premier volet de la série documentaire consacrée à l’Amérique par Oliver Stone, qui s’est attaché à des aspects méconnus de l’histoire contemporaine, à commencer par les tenants et les aboutissants du recours à la bombe atomique, avec un accent porté sur le rôle du vice-président Wallace, écarté par Truman au profit des vautours anticommunistes. Je suis impressionné par la virulence autocritique du propos, qui tourne même, parfois, au procès radical à la Michael Moore, jusqu’à l’excès me sembe-t-il. Du moins rompt-on avec les pieux mensonges…

À La Désirade, ce vendredi 4 juillet 2014 – Très intéressé, cet après-midi, par le premier volet de la série documentaire consacrée à l’Amérique par Oliver Stone, qui s’est attaché à des aspects méconnus de l’histoire contemporaine, à commencer par les tenants et les aboutissants du recours à la bombe atomique, avec un accent porté sur le rôle du vice-président Wallace, écarté par Truman au profit des vautours anticommunistes. Je suis impressionné par la virulence autocritique du propos, qui tourne même, parfois, au procès radical à la Michael Moore, jusqu’à l’excès me sembe-t-il. Du moins rompt-on avec les pieux mensonges… Ce que j’apprécie énormément chez Peter Sloterdijk est son regard panoptique et la remarquable porosité de sa perception, à la fois d’un dialecticien très libre et d’un historien de la philosophie, d’un écrivain et d’un véritable poète dans ses visions et autres mises en rapport.

Ce que j’apprécie énormément chez Peter Sloterdijk est son regard panoptique et la remarquable porosité de sa perception, à la fois d’un dialecticien très libre et d’un historien de la philosophie, d’un écrivain et d’un véritable poète dans ses visions et autres mises en rapport. À La Désirade, ce dimanche 6 juillet. – Il est probable que mon entretien avec Jean Ziegler, paru le 25 juin dernier dans 24heures, aura été ma dernière contribution à notre « grand quotidien », et je le note sans aigreur mais non sans mélancolie, tant m’attriste la dérive de nos pages culturelles dans la démagogie clientéliste et l’insignifiance à tous égards. J’y vois la fin d’un monde, et plus particulièrement la disparition d’une société lettrée, mais je ne tirerai pas pour autant l’échelle derrière moi. En outre je vais consacrer quelques heures, aujourd’hui, à la transcription de mon entretien avec Bruno Deville, à propos de Bouboule, son premier long métrage, qui sera sans doute ma dernière production journalistique à tire de mercenaire. Après quoi je ne serai plus, décidément, « sur un plateau »…

À La Désirade, ce dimanche 6 juillet. – Il est probable que mon entretien avec Jean Ziegler, paru le 25 juin dernier dans 24heures, aura été ma dernière contribution à notre « grand quotidien », et je le note sans aigreur mais non sans mélancolie, tant m’attriste la dérive de nos pages culturelles dans la démagogie clientéliste et l’insignifiance à tous égards. J’y vois la fin d’un monde, et plus particulièrement la disparition d’une société lettrée, mais je ne tirerai pas pour autant l’échelle derrière moi. En outre je vais consacrer quelques heures, aujourd’hui, à la transcription de mon entretien avec Bruno Deville, à propos de Bouboule, son premier long métrage, qui sera sans doute ma dernière production journalistique à tire de mercenaire. Après quoi je ne serai plus, décidément, « sur un plateau »…  J’ai ces jours, travaillant à La Vie des gens, le sentiment de revenir à la fiction comme au moment où la matière du Viol de l’ange a commencé de cristalliser, en été 1995, à l’époque du massacre de Srebrenica. C’est grâce à ce roman que j’ai commencé à dire « plus de choses », à proportion de la liberté que ménage, précisément, la fiction.

J’ai ces jours, travaillant à La Vie des gens, le sentiment de revenir à la fiction comme au moment où la matière du Viol de l’ange a commencé de cristalliser, en été 1995, à l’époque du massacre de Srebrenica. C’est grâce à ce roman que j’ai commencé à dire « plus de choses », à proportion de la liberté que ménage, précisément, la fiction. Pensé ce matin à une liste dédiée à Ceux qui tombent des nues, inspirée par le chaos des derniers événements du monde : crash en Ukraine, agression israélienne dans la bande de Gaza, Berlusconi blanchi, construction d’un pont à Hong-Kong, chasse au trésor, lecture des Ombres du métis de Sébastien Meier, meurtre de Chloé, etc. L’idée m’en est venue en repensant à ces divers événements comme issus d’un mauvais rêve alors qu’ils émanent de la plus ordinaire réalité, comme les enfants nés malformés dont parle Annie Dillard dans Au Présent. Très bon sujet pour ce dimanche orageux.

Pensé ce matin à une liste dédiée à Ceux qui tombent des nues, inspirée par le chaos des derniers événements du monde : crash en Ukraine, agression israélienne dans la bande de Gaza, Berlusconi blanchi, construction d’un pont à Hong-Kong, chasse au trésor, lecture des Ombres du métis de Sébastien Meier, meurtre de Chloé, etc. L’idée m’en est venue en repensant à ces divers événements comme issus d’un mauvais rêve alors qu’ils émanent de la plus ordinaire réalité, comme les enfants nés malformés dont parle Annie Dillard dans Au Présent. Très bon sujet pour ce dimanche orageux. Je fais ces jours retour à Tchékhov, avec le recueil de récits traduits etprésentés par André Markowciz sous le titre Le violon de Rotschild. Très intéressé par la préface de Gérard Conio, qui évoque une dimension spirituelle, voire évangélique, souvent méconnue de cet écrivain classé témoin lucide mais en somme désenchanté, voire cynique. À propos de Tchékhov, Dimitri parlait, comme de Céline, de la vision du médecin qui constate, prend en compte les maux dont souffrent ses semblables et, sans illusions, les décrit et envisage la meilleure façon d’y remédier. C’est la vision du réformiste patient, combien plus honnête et constructive que celle durévolutionnaire. À cela s’ajoutant l’homme de cœur, enquêtant au bagne alorsqu’il crève de tuberculose, chrétien de fait plus que de foi ou de théorie.

Je fais ces jours retour à Tchékhov, avec le recueil de récits traduits etprésentés par André Markowciz sous le titre Le violon de Rotschild. Très intéressé par la préface de Gérard Conio, qui évoque une dimension spirituelle, voire évangélique, souvent méconnue de cet écrivain classé témoin lucide mais en somme désenchanté, voire cynique. À propos de Tchékhov, Dimitri parlait, comme de Céline, de la vision du médecin qui constate, prend en compte les maux dont souffrent ses semblables et, sans illusions, les décrit et envisage la meilleure façon d’y remédier. C’est la vision du réformiste patient, combien plus honnête et constructive que celle durévolutionnaire. À cela s’ajoutant l’homme de cœur, enquêtant au bagne alorsqu’il crève de tuberculose, chrétien de fait plus que de foi ou de théorie.  À La Désirade,ce jeudi 24 juillet. – Je pensais ce matin au côté sale de la réalité, à propos des Ombres du métis de Sébastien Meier. Saleté des images de Gaza. Saleté de la mort. Saleté des corps tombés du ciel en Ukraine, encore visibles sur les images de la télé. Saleté des tas de cheveux à Auschwitz (souvenir de1966). Saleté des tabloïds. Saleté des photos de l’abject journal Détective. Et tout de suite, à lire Les ombres du métis : saleté de la prison, de la promiscuité, de la vulgarité brutale des échanges entre prisonniers - et cette sensation d’être pris au piège, littéralement empêtré, comme les personnages de Tchékhov ou de Simenon sont pris au piège et empêtrés.Mais curieusement, comme chez Tchékhov ou Simenon, toutes proportions gardées évidemment, la saleté de l’univers des Ombresdu métis se révèle, peu à peu, porteuse d’émotion et de vérité, à l’opposé d’une réalité propre-en-ordre, blanchie (au sens du blanchiment de l’argent) par le refus de voir ce qui est, l’hypocrisie et le mensonge.

À La Désirade,ce jeudi 24 juillet. – Je pensais ce matin au côté sale de la réalité, à propos des Ombres du métis de Sébastien Meier. Saleté des images de Gaza. Saleté de la mort. Saleté des corps tombés du ciel en Ukraine, encore visibles sur les images de la télé. Saleté des tas de cheveux à Auschwitz (souvenir de1966). Saleté des tabloïds. Saleté des photos de l’abject journal Détective. Et tout de suite, à lire Les ombres du métis : saleté de la prison, de la promiscuité, de la vulgarité brutale des échanges entre prisonniers - et cette sensation d’être pris au piège, littéralement empêtré, comme les personnages de Tchékhov ou de Simenon sont pris au piège et empêtrés.Mais curieusement, comme chez Tchékhov ou Simenon, toutes proportions gardées évidemment, la saleté de l’univers des Ombresdu métis se révèle, peu à peu, porteuse d’émotion et de vérité, à l’opposé d’une réalité propre-en-ordre, blanchie (au sens du blanchiment de l’argent) par le refus de voir ce qui est, l’hypocrisie et le mensonge.

La lecture de Pascal Quignard, dont je viens de commencer le prochain livre, Mourir de penser, tout en reprenant Les Désarçonnés et Rhétorique spéculative, me stimule beaucoup dans mes écrits du matin. À certains moments, j’ai l’impression que ce que je lis est écrit spécialement pour moi comme, parfois,on peut le ressentir de la musique de Schubert. Plus j’y reviens et plus je me dis que, dans ses largeurs propres, et surtout dans ses profondeurs, c’est le meilleur styliste français actuel, plus constant et plus pur, plus profond surtout, qu’un Pierre Michon ou qu’un Philippe Sollers, si remarquables que soient aussi ces deux là.

La lecture de Pascal Quignard, dont je viens de commencer le prochain livre, Mourir de penser, tout en reprenant Les Désarçonnés et Rhétorique spéculative, me stimule beaucoup dans mes écrits du matin. À certains moments, j’ai l’impression que ce que je lis est écrit spécialement pour moi comme, parfois,on peut le ressentir de la musique de Schubert. Plus j’y reviens et plus je me dis que, dans ses largeurs propres, et surtout dans ses profondeurs, c’est le meilleur styliste français actuel, plus constant et plus pur, plus profond surtout, qu’un Pierre Michon ou qu’un Philippe Sollers, si remarquables que soient aussi ces deux là. À La Désirade, ce mercredi 25 juin. – Gracieuse surprise de ce matin, sur le rebord extérieur de la nouvelle grande fenêtre de ma chambre : ce petit rouge-queue frais émoulu, descendu de son nid sous la solive, qui me regarde, un peu effaré, puis se lance dans un premier vol. Or j’étais en train de lire, au même moment, le prochain livre de Pascal Quignard, Mourir de penser, et plus précisément cette page : «Soudain j’en suis sûr. Je le sais. Je n’ai plus le choix. Il faut que j’aille travailler là-haut. Il faut que je me sépare de ceux qui sont en bas. Il faut que, dans l’impatience d’être seul, je saute hors du monde.

À La Désirade, ce mercredi 25 juin. – Gracieuse surprise de ce matin, sur le rebord extérieur de la nouvelle grande fenêtre de ma chambre : ce petit rouge-queue frais émoulu, descendu de son nid sous la solive, qui me regarde, un peu effaré, puis se lance dans un premier vol. Or j’étais en train de lire, au même moment, le prochain livre de Pascal Quignard, Mourir de penser, et plus précisément cette page : «Soudain j’en suis sûr. Je le sais. Je n’ai plus le choix. Il faut que j’aille travailler là-haut. Il faut que je me sépare de ceux qui sont en bas. Il faut que, dans l’impatience d’être seul, je saute hors du monde. Le propos de mes Tours d’illusion est la remise en cause du format, et plus précisément duformatage, à tous égards. Or je suis en train d’étendre cette sortie à tout ce qui procède de la répétition stérile ou de l’automatisme parasitaire, en me référant implicitement à Max Dorra (auquel j’ai emprunté l’image des tours d’illusion) et à Pascal Quignard (mes lectures de ces jours), autant qu’à Gustave Thibon (L’Illusion féconde) ou à Peter Sloterdijk, notamment.

Le propos de mes Tours d’illusion est la remise en cause du format, et plus précisément duformatage, à tous égards. Or je suis en train d’étendre cette sortie à tout ce qui procède de la répétition stérile ou de l’automatisme parasitaire, en me référant implicitement à Max Dorra (auquel j’ai emprunté l’image des tours d’illusion) et à Pascal Quignard (mes lectures de ces jours), autant qu’à Gustave Thibon (L’Illusion féconde) ou à Peter Sloterdijk, notamment.

Héliopolis, ce 23 mai. - Nous avonsfait cet après-midi escale à Sète, dont j’aime décidément l’aspect de petite ville portuaire à canaux et ruelles, point trop policée et d’un grand charme avec ses maisons à trois étages aux façades à la fois élégantes et décaties, l’étagement de ses places ombragées et de ses « marches » ascendantes, jusqu’au Mont Saint-Clair; et l’heure passée à la librairie de L’Echappée belle a été des plus fructueuse, dont nous avons ramené une quinzaine de nouveaux livres. Riches de notre butin, nous nous sommes ensuite arrêtés sur une terrasse jouxtant le marché couvert, ma bonne amie se plongeant aussitôt dans un essai sur la démocratie de Dominique Schnapper (L’Esprit démocratique des lois) tandis que je tombais illico sous l’emprise du verbe cinglant et coloré d’In Kali Jean Bofane, dont le nouveau roman, Congo Inc., comme il avait commencé de nous le raconter à Lubumbashi, suit la trajectoire d’un jeune Pygmée découvrant, en lisière de forêt vierge, l’univers virtuel des jeux vidéo et de la puissance par procuration, fasciné par la technologie et quittant bientôt sa forêt natale pour la jungle urbaine de Kinshasa.

Héliopolis, ce 23 mai. - Nous avonsfait cet après-midi escale à Sète, dont j’aime décidément l’aspect de petite ville portuaire à canaux et ruelles, point trop policée et d’un grand charme avec ses maisons à trois étages aux façades à la fois élégantes et décaties, l’étagement de ses places ombragées et de ses « marches » ascendantes, jusqu’au Mont Saint-Clair; et l’heure passée à la librairie de L’Echappée belle a été des plus fructueuse, dont nous avons ramené une quinzaine de nouveaux livres. Riches de notre butin, nous nous sommes ensuite arrêtés sur une terrasse jouxtant le marché couvert, ma bonne amie se plongeant aussitôt dans un essai sur la démocratie de Dominique Schnapper (L’Esprit démocratique des lois) tandis que je tombais illico sous l’emprise du verbe cinglant et coloré d’In Kali Jean Bofane, dont le nouveau roman, Congo Inc., comme il avait commencé de nous le raconter à Lubumbashi, suit la trajectoire d’un jeune Pygmée découvrant, en lisière de forêt vierge, l’univers virtuel des jeux vidéo et de la puissance par procuration, fasciné par la technologie et quittant bientôt sa forêt natale pour la jungle urbaine de Kinshasa.  Au Cap d’Agde, ce lundi 26 mai. – J’ai marché tôt ce matin sur la plage en profitant du premier soleil de huit heures, resongeant à ma lecture du dernier roman de Jean Bofane, tout à fait intéressant et plus encore, sans qu’il me transporte comme je l’ai été à la lecture de 2666 de Roberto Bolano. Néanmoins il y a chez l’auteur une verve et un travail sur le langage qui fait de lui un voleur et un violeur de notre chère langue française, tel que nous en avons fait l’éloge, en riant pas mal, lors du congrès de Lubumbashi où nousnous sommes connus en octobre 2012.

Au Cap d’Agde, ce lundi 26 mai. – J’ai marché tôt ce matin sur la plage en profitant du premier soleil de huit heures, resongeant à ma lecture du dernier roman de Jean Bofane, tout à fait intéressant et plus encore, sans qu’il me transporte comme je l’ai été à la lecture de 2666 de Roberto Bolano. Néanmoins il y a chez l’auteur une verve et un travail sur le langage qui fait de lui un voleur et un violeur de notre chère langue française, tel que nous en avons fait l’éloge, en riant pas mal, lors du congrès de Lubumbashi où nousnous sommes connus en octobre 2012. Ludwig Wittgenstein : « Le visage est l’âme du corps. On peut tout aussi peu voir de l’extérieur son propre caractère que sa propre écriture. J’ai une relation unilatérale à mon écriture, qui m’empêche de la considérer sur le même pied que les autres écritures et de les comparer entre elles ».

Ludwig Wittgenstein : « Le visage est l’âme du corps. On peut tout aussi peu voir de l’extérieur son propre caractère que sa propre écriture. J’ai une relation unilatérale à mon écriture, qui m’empêche de la considérer sur le même pied que les autres écritures et de les comparer entre elles ».

Après les recensions déjà remarquables de Francis Richard et de Sergio Belluz, à propos de L’échappée libre, Jean-Michel Olivier me gratifie d’un véritable feuilleton critique comme on n’en fait plus aujourd’hui, me rappelant le papier magistral consacré par Pierre-Olivier Walser au Viol de l’ange. Surtout me touche son attention réelle. Il pourrait être plus sévère que je ne lui en voudrais aucunement. On me croit parano parce qu’il m’est arrivé de réagir violemment à des critiques suant l’injustice ou l’ineptie, et j’ai été imbécile de répondre,mais je pense, avec l’ami Gripari, qu’une critique négative contient toujours un élément intéressant – et c’est d’ailleurs le cas de celle, récente, de Julien Burri, si injuste et inepte soit-elle - , plus qu’un dithyrambe de complaisance.

Après les recensions déjà remarquables de Francis Richard et de Sergio Belluz, à propos de L’échappée libre, Jean-Michel Olivier me gratifie d’un véritable feuilleton critique comme on n’en fait plus aujourd’hui, me rappelant le papier magistral consacré par Pierre-Olivier Walser au Viol de l’ange. Surtout me touche son attention réelle. Il pourrait être plus sévère que je ne lui en voudrais aucunement. On me croit parano parce qu’il m’est arrivé de réagir violemment à des critiques suant l’injustice ou l’ineptie, et j’ai été imbécile de répondre,mais je pense, avec l’ami Gripari, qu’une critique négative contient toujours un élément intéressant – et c’est d’ailleurs le cas de celle, récente, de Julien Burri, si injuste et inepte soit-elle - , plus qu’un dithyrambe de complaisance. Ce monument de près de 2500 pages est unique en son genre, non seulement dans la littérature romande, mais aussi dans la littérature française (il faudrait dire : francophone). Il se rapproche du journal d’un Paul Léautaud ou d’un Jules Renard, mais il est, à mon sens,encore plus que cela. Il ne s’agit pas seulement, pour l'écrivain, de consigner au jour le jour des impressions de lecture, des états d’âme, des réflexions sur l’air du temps, mais bien de construire le socle sur lequel reposera sa vie.

Ce monument de près de 2500 pages est unique en son genre, non seulement dans la littérature romande, mais aussi dans la littérature française (il faudrait dire : francophone). Il se rapproche du journal d’un Paul Léautaud ou d’un Jules Renard, mais il est, à mon sens,encore plus que cela. Il ne s’agit pas seulement, pour l'écrivain, de consigner au jour le jour des impressions de lecture, des états d’âme, des réflexions sur l’air du temps, mais bien de construire le socle sur lequel reposera sa vie. 3.Aller à la rencontre

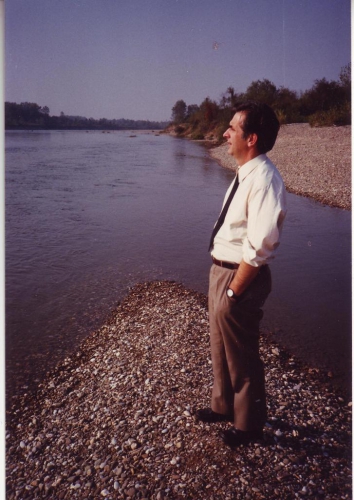

3.Aller à la rencontre Sans être un bourlingueur sans feu ni lieu(il est trop attaché à son nid d’aigle de la Désirade et à sa bonne amie), JLK parcourt le monde un livre à la main. C’est pour porter la bonne parole littéraire : conférences sur Maître Jacques en Grèce ou en Slovaquie,congrès sur la francophonie au Congo, voyage en Italie pour rencontrer Anne-Marie Jaton, prof de littérature à l’Université de Pise, escapade enTunisie avec le compère Rafik ben Salah, pour juger, de visu, des progrès du prétendu « Printemps arabe ». JLK voyage pour s'échapper, mais aussi pour aller à la rencontre des autres…

Sans être un bourlingueur sans feu ni lieu(il est trop attaché à son nid d’aigle de la Désirade et à sa bonne amie), JLK parcourt le monde un livre à la main. C’est pour porter la bonne parole littéraire : conférences sur Maître Jacques en Grèce ou en Slovaquie,congrès sur la francophonie au Congo, voyage en Italie pour rencontrer Anne-Marie Jaton, prof de littérature à l’Université de Pise, escapade enTunisie avec le compère Rafik ben Salah, pour juger, de visu, des progrès du prétendu « Printemps arabe ». JLK voyage pour s'échapper, mais aussi pour aller à la rencontre des autres… Sitôt arrivé, il y retrouve le fantôme de Pessoa et les jardins embaumés d’acacias chers à Antonio Tabucchi. La vie et la littérature ne font qu’une. Les frontières sont poreuses entre le rêve et la réalité.

Sitôt arrivé, il y retrouve le fantôme de Pessoa et les jardins embaumés d’acacias chers à Antonio Tabucchi. La vie et la littérature ne font qu’une. Les frontières sont poreuses entre le rêve et la réalité. premières émotions, JLK le remet plusieurs fois sur le métier. Il s’appelle L’Enfant prodigue, et le lecteur participe à chaque phase de son écriture, joyeuseou tourmentée, exaltée ou empreinte de découragement. JLK nous raconte également les péripéties de la publication de ce récit aux couleurs proustiennes, en un temps très peu proustien, assurément, obsédé de vitesse et de rentabilité.

premières émotions, JLK le remet plusieurs fois sur le métier. Il s’appelle L’Enfant prodigue, et le lecteur participe à chaque phase de son écriture, joyeuseou tourmentée, exaltée ou empreinte de découragement. JLK nous raconte également les péripéties de la publication de ce récit aux couleurs proustiennes, en un temps très peu proustien, assurément, obsédé de vitesse et de rentabilité. Ces messagers de bonnes ou de mauvaises nouvelles, incarnés par les écrivains qui comptent, aux yeux de JLK, comme le singulier et intense Philippe Rahmy, « l’ange de verre », dont le dernier livre, Béton armé,qui promène le lecteur dans la ville fascinante de Shanghai, est une grâce. Dans ce désir des anges, qui marque de son empreinte la fin de cette lecture du monde, on croise bien sûr Wim Wenders et Peter Falk. On sent l’auteur préoccupé par ce dernier message qu’apporte l’ange pendant son sommeil. Message toujours à déchiffrer. Non pas parce qu’il est crypté ou réservé aux initiés d’une secte, mais parce que nous ne savons pas le lire.

Ces messagers de bonnes ou de mauvaises nouvelles, incarnés par les écrivains qui comptent, aux yeux de JLK, comme le singulier et intense Philippe Rahmy, « l’ange de verre », dont le dernier livre, Béton armé,qui promène le lecteur dans la ville fascinante de Shanghai, est une grâce. Dans ce désir des anges, qui marque de son empreinte la fin de cette lecture du monde, on croise bien sûr Wim Wenders et Peter Falk. On sent l’auteur préoccupé par ce dernier message qu’apporte l’ange pendant son sommeil. Message toujours à déchiffrer. Non pas parce qu’il est crypté ou réservé aux initiés d’une secte, mais parce que nous ne savons pas le lire.

À La Désirade, ce 10 avril 2014. - Mon livre est magnifique, que je suis allé chercher ce midi à L’Âge d’Homme. Andonia était tout sourire, de même que Patrick Vallon que j’ai remercié pour son travail d’édition digne de ce nom. La couverture est splendide, avec une reproduction parfaite de la grande toile de Robert Indermaur, et le texte en 4epage, sans un élément biographique – comme je le voulais.

À La Désirade, ce 10 avril 2014. - Mon livre est magnifique, que je suis allé chercher ce midi à L’Âge d’Homme. Andonia était tout sourire, de même que Patrick Vallon que j’ai remercié pour son travail d’édition digne de ce nom. La couverture est splendide, avec une reproduction parfaite de la grande toile de Robert Indermaur, et le texte en 4epage, sans un élément biographique – comme je le voulais.

À Nyon, ce mercredi 30 avril. – Je suis descendu très tôt ce matin pour assister, à l’Usine à gaz de Nyon, à l’atelier de Richard Dindo mis sur pied à l’enseigne du festival Visions du réel. Deux heures durant, mon cher sanglier a détaillé la suite de ses films avec force détails biographiques personnels dont j’ignorais certains (notamment les coïncidences liées à sa rencontre de Max Frisch) tout en éclairant sa démarche et la genèse de son dernier Opus,Homo Faber, que j’ai pas mal commenté avec lui étant la seule personne dans la salle à l’avoir déjà vu. J’aime bien le mélange de modestie objective et d’orgueil farouche avec lesquels il parle de son travail, non sans brocarder au passage ceux qu’il appelle « les perroquets », que j’appelle pour ma part les éteignoirs. Je n’ai cessé de prendre des notes tout en dialoguant avec lui. Je suis de plus en plus, en dépit de ma timidité, celui qui, au premier rang de la salle, pose des questions et demande des précisions. La salle, pleine, était très attentive (public de cinéphiles à l’évidence, entre 30 et 60 ans), et j’ai senti la satisfaction de l’intéressé, qui a reçu hier un sesterce d’or « à la carrière ». Après la séance, je suis allé déjeuner tout seul après avoir déposé un exemplaire dédicacé de L’échappée libre à son hôtel.

À Nyon, ce mercredi 30 avril. – Je suis descendu très tôt ce matin pour assister, à l’Usine à gaz de Nyon, à l’atelier de Richard Dindo mis sur pied à l’enseigne du festival Visions du réel. Deux heures durant, mon cher sanglier a détaillé la suite de ses films avec force détails biographiques personnels dont j’ignorais certains (notamment les coïncidences liées à sa rencontre de Max Frisch) tout en éclairant sa démarche et la genèse de son dernier Opus,Homo Faber, que j’ai pas mal commenté avec lui étant la seule personne dans la salle à l’avoir déjà vu. J’aime bien le mélange de modestie objective et d’orgueil farouche avec lesquels il parle de son travail, non sans brocarder au passage ceux qu’il appelle « les perroquets », que j’appelle pour ma part les éteignoirs. Je n’ai cessé de prendre des notes tout en dialoguant avec lui. Je suis de plus en plus, en dépit de ma timidité, celui qui, au premier rang de la salle, pose des questions et demande des précisions. La salle, pleine, était très attentive (public de cinéphiles à l’évidence, entre 30 et 60 ans), et j’ai senti la satisfaction de l’intéressé, qui a reçu hier un sesterce d’or « à la carrière ». Après la séance, je suis allé déjeuner tout seul après avoir déposé un exemplaire dédicacé de L’échappée libre à son hôtel.

Witkiewicz l’avait perçu dès les années 20 du siècle passé : que la folie désormais se manifesterait sous l’aspect de la normalité et des conventions ordinaires rapportées au format. Or c’est valable, aujourd’hui, pour toutes les sociétés et les cultures normées, comme on dit, à tel point que l’on peut ressentir à tout moment, devant la télé ou en lisant les journaux, et désormais en surfant sur les réseaux sociaux, l’impression de vivre dans un monde d’aliénés. Exemples à foison.

Witkiewicz l’avait perçu dès les années 20 du siècle passé : que la folie désormais se manifesterait sous l’aspect de la normalité et des conventions ordinaires rapportées au format. Or c’est valable, aujourd’hui, pour toutes les sociétés et les cultures normées, comme on dit, à tel point que l’on peut ressentir à tout moment, devant la télé ou en lisant les journaux, et désormais en surfant sur les réseaux sociaux, l’impression de vivre dans un monde d’aliénés. Exemples à foison.

À Tunis, ce même soir, Hôtel El Hana, 23h. – « Tout le monde, ici, fait semblant ! » Voilà ce que Rafik ben Salah, venu me cueillir bien amicalement, ce soir à l'aéroport de Carthage où nous nous sommes retrouvés avec plus d'une heure de retard, me lance dans la Twingo qu'il a conduit sans décolérer jusqu'à mon hôtel de l'avenue Bourguiba, à cent mètres du ministère de l’Intérieur de sinistre mémoire, qu’il appelle le Minustaire dans son roman.

À Tunis, ce même soir, Hôtel El Hana, 23h. – « Tout le monde, ici, fait semblant ! » Voilà ce que Rafik ben Salah, venu me cueillir bien amicalement, ce soir à l'aéroport de Carthage où nous nous sommes retrouvés avec plus d'une heure de retard, me lance dans la Twingo qu'il a conduit sans décolérer jusqu'à mon hôtel de l'avenue Bourguiba, à cent mètres du ministère de l’Intérieur de sinistre mémoire, qu’il appelle le Minustaire dans son roman. Je ne pensais pas y revenir aussi tôt, vu que la Tunisie et les Tunisiens ont bien d'autres aspects plus avenants à faire valoir, et d'autres problèmes plus urgents, mais les médias locaux de ces jours y ramènent, annonçant que le ministère del'intérieur va sévir contre le niqab, ou voile intégral. Si l'argument invoqué aujourd'hui par les autorités implique le risque de dissimuler, sous le niqab, quelque terroriste armé, un récente affaire, hallucinante par les dimensions qu'elles a prises, de l'hiver 2011 au printemps2012, prouve que l'arme de guerre du niqab est peut-être plus efficace quand elle devient ce qu'on pourrait dire la robe-prétexte du fanatisme. La meilleure illustration en est l'affrontement, parfois d'une extrême violence, qui a eu lieu des mois durant dans l'enceinte en principe protégée de la Manouba, la faculté des Lettres de l'université de Tunis, opposant UNE étudiante refusant de se dévoiler, soutenue par une camarilla de prétendus défenseurs de la liberté religieuse, par ailleurs étrangers à l'université, et les autorités et autres professeurs de celle-ci.

Je ne pensais pas y revenir aussi tôt, vu que la Tunisie et les Tunisiens ont bien d'autres aspects plus avenants à faire valoir, et d'autres problèmes plus urgents, mais les médias locaux de ces jours y ramènent, annonçant que le ministère del'intérieur va sévir contre le niqab, ou voile intégral. Si l'argument invoqué aujourd'hui par les autorités implique le risque de dissimuler, sous le niqab, quelque terroriste armé, un récente affaire, hallucinante par les dimensions qu'elles a prises, de l'hiver 2011 au printemps2012, prouve que l'arme de guerre du niqab est peut-être plus efficace quand elle devient ce qu'on pourrait dire la robe-prétexte du fanatisme. La meilleure illustration en est l'affrontement, parfois d'une extrême violence, qui a eu lieu des mois durant dans l'enceinte en principe protégée de la Manouba, la faculté des Lettres de l'université de Tunis, opposant UNE étudiante refusant de se dévoiler, soutenue par une camarilla de prétendus défenseurs de la liberté religieuse, par ailleurs étrangers à l'université, et les autorités et autres professeurs de celle-ci. Tunis, sur une terrasse de l'Avenue Bourguiba, ce mercredi 19 février. – J’ai remarqué, depuis hier, que l’accès à mon profil de Facebook se trouvait désormais bloqué et que diverses perturbations affectent également mon blog. Je présume que mes derniers papiers, critiques voire sarcastiques à propos du niqab, et citant assez longuement les Chroniques du Manoubistan, expliquent ce qui me semble un évident acte de censure. J’espère ne pas faire de parano, mais comment l’expliquer sinon ? Au reste, j’éprouve quelque chose de pesant en ces lieux, que nous n’avons pas ressenti du tout en juillet 2011 où l’atmosphère était à l’effervescence joyeuse et aux échanges amicaux.

Tunis, sur une terrasse de l'Avenue Bourguiba, ce mercredi 19 février. – J’ai remarqué, depuis hier, que l’accès à mon profil de Facebook se trouvait désormais bloqué et que diverses perturbations affectent également mon blog. Je présume que mes derniers papiers, critiques voire sarcastiques à propos du niqab, et citant assez longuement les Chroniques du Manoubistan, expliquent ce qui me semble un évident acte de censure. J’espère ne pas faire de parano, mais comment l’expliquer sinon ? Au reste, j’éprouve quelque chose de pesant en ces lieux, que nous n’avons pas ressenti du tout en juillet 2011 où l’atmosphère était à l’effervescence joyeuse et aux échanges amicaux. Ce soir au Sheraton avec Rafik et son frère ministre Hafedh. Conversation nourrie d’informations sur ce que prépare le gouvernement de transition. Notre ami est en charge de la justice et des droits de l’homme, et ce qu’il me dit est intéressant. De retour à l’hôtel j'ai lu la moitié d'un essai virulent contre le parti Ennhahda, d'un certain Adnan Liman, qui décrit le parti islamiste comme une branche des Frères musulmans visant à l'établissement d'un Etat totalitaire, avec le soutien d'Israël et del'Amérique.

Ce soir au Sheraton avec Rafik et son frère ministre Hafedh. Conversation nourrie d’informations sur ce que prépare le gouvernement de transition. Notre ami est en charge de la justice et des droits de l’homme, et ce qu’il me dit est intéressant. De retour à l’hôtel j'ai lu la moitié d'un essai virulent contre le parti Ennhahda, d'un certain Adnan Liman, qui décrit le parti islamiste comme une branche des Frères musulmans visant à l'établissement d'un Etat totalitaire, avec le soutien d'Israël et del'Amérique. À ceux qui n'en finissent pas de me recommander de profiter de ce séjour tunisien, je ne réponds pas plus que s'ils m'enjoignaient de profiter du Sahel ou du Qatar, tant cette notion de profit m'est étrangère, mais ce n'est même pas de morale qu'il en va. De fait je compte bien, mieux que profiter au sens d'en avoir pour mon argent, m'imprégner de réalité tunisienne, comme j'ai commencé de le faire en visionnant déjà treize films récents et en me perdant ces jours dans les rues et les foules, à subir la nuit dernière ma voisine d'en dessus niqabée le jour et n'en finissant pas de hululer de volupté après le dernier appel du muezzin, ou la vociférante manif islamiste de ce matin vers le ministère de l'intérieur, et les livres nouveaux, ma douce au téléphone de ses hauteurs enneigées, les journaux et les confidences de tel cireur de chaussures...