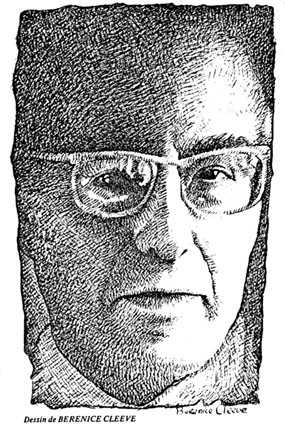

Sapience et saveurs de Patrick Roegiers. Que Charles Sigel reçoit aujourd'hui àl'enseigne de Comme il vous plaira, sur Radio Suisse romande Espace 2, de 13h.30 à 16h. À ne pas manquer...

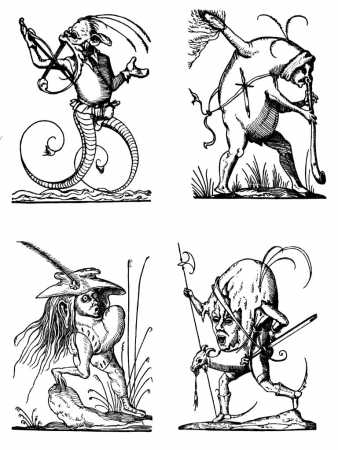

Les mots sont à la fête dans le dernier roman de Patrick Roegiers, écrivain des plus singuliers dont la folle érudition pourrait nous assommer d’ennui si, débarqué de Belgique surréaliste au passé flamand plein de génies biscornus, de Jérôme Bosch à James Ensor, il n’alliait à sa curiosité amoureuse des saveurs et des savoirs de maîtres anciens, un humour profond souvent mâtiné d’imperturbable délire, enfin une façon de puiser au trésor des mots, des étymologies et de toutes les ressources de notre bonne langue française, qui ferait les délices d’un certain Alcofribas Nasier, toubib à Chinon sous le nom de Rabelais. Or voici que, dix ans après Hémisphère nord, mémorable évocation du romantisme allemand et du métier de peintre (le protagoniste évoquait le visionnaire Caspar David Friedrich), c’est le siècle de Diderot et de Rousseau que Roegiers (prononcez Roudgirs) revisite avec Le cousin de Fragonard, en lequel cohabitent un aperçu de ce que le siècle des Lumières avait d’obsessions exploratrices, une métaphore éloquente de la fonction résurrectionnelle de l’artiste et le constat de sa fréquente non-reconnaissance sociale. De fait, tout semblait vouer l’existence d’Honoré Fragonard à l’obscurité, et ses œuvres à l’oubli. Cousin pataud d’un peintre adulé, né à Grasse dans la famille d’un gantier-parfumeur qui espérait en faire son successeur avant que la passion des batraciens ne l’amène aux « dissections exquises » et celles-ci à l’anatomie sous la férule du chirurgien Lemoignon, lequel se réjouit de le voir « penser avec les mains » avant un grand Européen du XXe siècle, Honoré le taiseux solitaire grimpa bel et bien dans une hiérarchie, mais sans lustre, ralliant l’école vétérinaire d’Alfort où sévissait celui qui deviendrait son ennemi intime : le cancrelat humain portant le nom de Bougrelat. Or on serait dans l’erreur de déduire de sa passion un goût morbide : « C’est de l’horreur du trépas que naissait la beauté de ses travaux de recherche menés dans un but artistique, qui visaient à l’union du pinceau et du scalpel, de l’art et de l’anatomie ».

La danse des vifs

Le paradoxe revigorant du Cousin de Fragonard tient aussi bien à magnifier, à l’époque où prolifèrent les « cabinets de curiosités », la quête à la fois scientifique, artisanale et artiste de Fragonard l’obscur dont l’idéal, dans l’art de l’écorché artistique, se réaliserait avec un chef-d’œuvre.

Il faut rappeler alors l’événement essentiel de sa vie : la rencontre, unique, en sa jeunesse, d’une jeune fille que son seul regard a foudroyée sur place. Enterrée au lieu de l’extraordinaire péripétie, elle y est restée intacte, conservée par la chimie souterraine, lorsque, des années plus tard, Honoré vient l’y déterrer pour la naturaliser dans une posture fleurant le romantisme débutant…

A ce propos, un autre paradoxe de l’art de Patrick Roegiers tient à la combinaison d’une espèce de matérialisme naturaliste, bien de l’époque, avec ses entichements pour l’illuminisme et l’électricité testée par cerfs-volants, l’influence des manufacture de colle forte sur l’environnement et l’onanisme (le docteur Tissot de Lausanne a passé par là), la purification des diamants et la crépitomanie, mais aussi de fantaisie hugolienne avant la lettre, à la fois artiste et sentimentale...

Tout cela n’empêchant pas un Diderot, magnifiquement campé, de poursuivre honnêtement son œuvre d’éclaireur génial, ni Jean-Honoré de peindre ses escarpolettes paradisiaques. C’est d’ailleurs au ciel qu’Honoré rencontre son charmant cousin défunt, pour un dialogue final plein de grâce, laquelle enveloppe tout le livre de son mélange de douce folie et de sagesse.

Patrick Roegiers. Le cousin de Fragonard. Editions du Seuil, coll. Fiction & Cie, 217p.

Cet article a paru dans l'édition de 24heures du 14 février 2006.

de Mysterious skin, de KenPark et de Tarnation

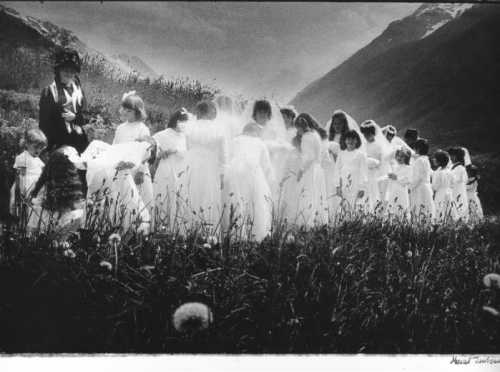

de Mysterious skin, de KenPark et de Tarnation Il est curieux de constater que les films les plus moraux qui nous arrivent aujourd’hui des States sont aujourd’hui des productions de la marge, comme il en va de Ken Park de Larry Clark et, plus récemment, de Tarnation de Jonathan Caouette et de Mysterious skin de Gregg Araki, qui traitent respectivement des désarrois d’un groupe d’adolescents dans une petite ville d’Amérique profonde et des séquelles, sur deux garçons, des abus sexuels qu’ils ont subis vers leur dixième année de la part, respectivement, de leurs tuteurs et de leur entraîneur de foot.

Il est curieux de constater que les films les plus moraux qui nous arrivent aujourd’hui des States sont aujourd’hui des productions de la marge, comme il en va de Ken Park de Larry Clark et, plus récemment, de Tarnation de Jonathan Caouette et de Mysterious skin de Gregg Araki, qui traitent respectivement des désarrois d’un groupe d’adolescents dans une petite ville d’Amérique profonde et des séquelles, sur deux garçons, des abus sexuels qu’ils ont subis vers leur dixième année de la part, respectivement, de leurs tuteurs et de leur entraîneur de foot.