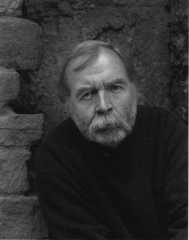

Quand Peter Rothenbühler, rédacteur en chef du Matin, fait la morale à JLK à propos de son hommage à Jacques Chessex dans 24Heures, rédigé en une demi-heure…

Sur le Blog de Peter Rothenbüler (http://peterrothenbuhler.bleublog.lematin.ch), ce 10 octobre 2009.

Cher Jean-Louis Kuffer,

Je ne suis pas Vaudois, je ne connais pas les petites guégerres et les jalousies entre créateurs et critiques, mais je suis devenu, par hasard voisin de Jacques Chessex, j'ai eu l'énorme chance de faire connaissance d'un homme de qui j'avais une idée complètement faussée par l'image qui en a été projeté par la presse locale. L'image d'un homme austère, hautain, difficile, égocentrique, enfin, tout ce qu'on peut dire de mal d'un grand homme. Et les photos publiées dans la presse ne faisaient que confirmer l'image: un type sérieux, au regard fixe, sans le moindre sourire. J'ai connu un homme qui était exactement le contraire: souriant, charmant, poli, tendre. Jacques Chessex se prenait le temps d'écouter, il offrait son temps, pas seulement au journaliste connu que je suis, mais aussi à la concierge, aux artisans et commerçants de sa rue. Cet homme n'avait que des amis, sauf, apparemment, dans la presse et auprès des écrivains qui ne lui arrivaient pas à la cheville et qui mouraient de jalousie parce que lui, il a réussi, et comment! Le prix Goncourt, un réseau à Paris, des articles dans la presse française et allemande. Par ce seul homme, la Suisse romande a existé dans la littérature française.

Et que faites vous, le jour ou ce grand homme meurt, terrassé par un infarctus: vous dépeignez dans le deuxième paragraphe de votre article un homme qui serait un « forcené »: « La querelle, l'invective, dans les cafés et les journaux, voire la bagarre à poings nus, n'auront point trouvé de représentant plus acharné".

Vous osez écrire cela au début d'un hommage. Dans le plus grand quotidien d'un canton qui a eu la chance d'exister au delà de ses frontières grâce au rayonnement de l'oeuvre de Chessex.

Qu'est-ce qu'il vous a fait? Et quand? Les coups de poings, de quand datent-ils?

Avez-vous vu les articles que la presse zurichoise à publié à la mort de l'écrivain Hugo Loetscher, il y a à peine quelques semaines?

Avez-vous suivi avec quel respect et quel reconnaissance les Zurichois lui ont fait les adieux?

J'ai de la peine. Cette petitesse, cette aigreur qu'on lit entre les lignes de votre hommage, m'afflige.

Je vous le dis dans l'émotion, spontanément. Et aussi ému de la mort d'un homme qui a créé une oeuvre immense, qui restera probablement pour longtemps le plus grand écrivain romand.

Bien à vous

Peter Rothenbühler

À La Désirade, ce soir du même 10 octobre.

Cher Peter Rothenbühler,

Vous radotez. Il n'y a pas une once de mesquinerie dans ce texte, que j'ai dû reprendre hier en une demi-heure de stress, entre 22h et 22h30,dans un long portrait que j'avais publié de Maître Jacques, qui l'a lu de son vivant et tout à fait apprécié. Nous nous sommes parfois querellés, c'est vrai, et c'était le plus querelleur des écrivains romands, tout le monde le sait à commencer par ses amis. De vrais amis, il en avait à vrai dire assez peu, contrairement à ce que vous racontez. J'ai été très proche de lui pendant plusieurs années, il m'a trahi et je ne lui en veux plus; il a trahi beaucoup de gens dont il se disait l'ami, parce qu'ils ne faisaient pas ses quatre volontés. La vérité c'est que Jacques était un solitaire, sûrement tendre et bon avec ses tout proches, mais cela c'est à sa compagne et à ses fils de le dire et ni à vous ni à moi.

Ce que vous dites de ses airs sévères sur ses photos, chargeant la presse de cette responsabilité, est ridicule. Jacques surveillait lui-même les images qu'on reproduisait de lui. Lors de l'exposition de Berne, le commissaire de la manifestation, Marius Michaud, m'a dit qu'il lui avait fait des scènes afin de ne garder aucune photo où il souriait. Maître Jacques avait une véritable obsession de l'impression qu'il faisait, et j'en souriais, moi. Jacques Chessex était un être, complexe, très attachant par certains aspects, comme vous le dites, très gentil et affectueux quand il était serein et en confiance, mais je l'ai vu insulter des gens, leur jeter des verres de vin à la face (durant sa période alcoolique), il s'est opposé à mon entrée au PEN -club sous prétexte que je l'avais critiqué tel ou tel jour, et a été forcé lui-même de quitter cette association de défense de la liberté d'expression dans le monde (!) pour m'avoir injurié devant cette jolie assemblée d'écrivains venus de partout; mais le lendemain de cet esclandre où nous sommes affrontés comme dans une scène de western je lui avais pardonné - bref ne parlez pas de ce que vous ne savez que très partiellement en édulcorant le personnage par naïveté ou conformisme.

Les gens qui portent Jacques Chessex aux nues aujourd'hui, sans le connaître ou sans aimer réellement ses livres, sont soit des conformistes soit des hypocrites. En ce qui me concerne j'ai toujours dit ce que je pensais de ses livres, et c'est lui qui m'a demandé de faire une conférence sur son oeuvre, à Berne, au moment où il a déposé ses archives à la Bibliothèque nationale.

Des imbéciles ont prétendu que je m'étais brouillé avec Maître Jacques parce qu'il avait refusé de m'attribuer un prix littéraire, ce qui est une pure calomnie. La vérité, c'est que je n'ai pas voulu me soumettre à une manipulation dont il avait la spécialité, par souci de liberté. Il a bel et bien trahi notre amitié, mais cela nous regarde, et je n'estime pas lui manquer de respect en l'évoquant dans ses ombres et ses lumières, aujourd'hui que je pense affectueusement à lui, alors que les concelébrations convenues se préparent dans le pur style de la récupération.

Jacques Chessex était un forcené, et je l'aimais aussi pour ses excès, mais il avait des défauts, des vanités, des jalousies comme tous les hommes de lettres; c'était un écrivain de premier ordre, mais son oeuvre n'atteint pas la hauteur et la noblesse de celle d'un Ramuz. J'ai essayé de concentrer du mieux que j'ai pu, hier soir, avec mes amis de la rédaction aussi stressés que moi, la substance d'un texte de 20.000 signes en un extrait de 3000 signes et des poussières. Bref,votre leçon si confraternelle et si grotesque quand vous attribuez à Maître Jacques le mérite d'avoiir fait connaître notre journal au-delé des frontières du canton sent tellement le discours de cantine que je vous dis, comme le disait notre cher Gilles à je ne sais plus quel politicien de nos villages juché sur son « podioum » et achevant son hymne par un "Maintennant il me faut... il me faut… il me faut… » Oui, cher Peter Rothenbüler comme vous le dirait notre cher chansonnier : «Maintenant il vous faut descendre de ce podioum»…

JLK

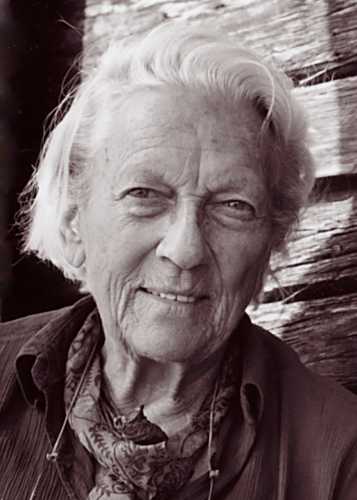

Lieve Joris,

Lieve Joris,