En mémoire de Thierry Vernet et Floristella Stephani

Léa est si sensible à la beauté des choses que cela la touche, parfois, à lui faire mal.

Elle resterait des heures, ainsi, à regarder la Cité de son douzième étage. Elle aime les âpres murs couverts de graffitis et l’enfilade des blocs au pied desquels les premiers matinaux se hâtent vers les parkings ou l’abribus de la ligne numéro 6.

Il y a ce matin des gris à fendre l’âme. On dirait que le ciel et la ville s’accordent à diffuser la même atmosphère un peu triste en apparence, à vrai dire plutôt grave, qui lui évoque l’Irlande et leur dernier automne parisien à regarder les feuilles du Luxembourg tourbillonner dans les allées, juste avant la mort de Théo.

Elle vit toujours au milieu de ses portraits et de leurs paysages. Cependant elle aborde chaque jour en se poussant plutôt vers les fenêtres. C’est sa meilleure façon de continuer à l’aimer. Leurs tableaux continuent eux aussi quelque chose, mais elle ne les regarde pas comme des tableaux.

Tout à l’heure, en entendant la nouvelle de l’exécution de la pauvre Karla Faye Tucker, elle s’est dit que Théo se serait fendu d’une lettre aux journaux pour clamer son indignation contre la barbarie de l’Etat de là-bas: cela n’aurait pas fait un pli. En ce qui la concerne, elle préfère se représenter la tranquillité du dernier visage de la suppliciée, juste avant qu’on n’escamote le corps dans le sac réglementaire.

Elle les a vu faire cela à Théo. Ils font ça comme ils le feraient d’un chien crevé, s’était-elle dit sur le moment; ils doivent être dénués de tout respect humain. Ce sont eux-même des chiens ou moins que des chiens puisque l’os qu’on leur jette ils le foutent dans un sac.

Pourtant elle a révisé son jugement durant la période de nouvelle clairvoyance qui a marqué la fin de sa thérapie, quand elle a lancé à Joy que ce sac de merde irradiait une sorte de beauté.

Et cela s’est fait comme ça: d’eux aussi elle a fini par reconnaître la beauté; d’eux et de leurs femmes à varices; d’elles et de leur chiards. Elle a découvert, auprès de Joy, qu’ils étaient tous dignes d’être repêchés et contemplés. Et tout ça l’a aidée à s’affranchir de Joy. Et plus tard, elle le sait maintenant, elle reviendra à la peinture. Et plus tard encore elle enfantera un Théo bis rien qu’à elle, son premier enfant né de leur relation à blanc qui aura peut-être bien la gueule d’ange de Vivian.

Or, ce matin de février 1998, quatre ans après la mort de Théo, Léa ne peut qu’associer ceux qui l’ont mis en sac et celles et ceux, là-bas, qui ont participé à l’exécution de Karla.

Après tout ils n’auront fait que leur job. Et qu’aurait-elle fait elle-même ? Qu’aurait-elle fait de Théo s’ils ne s’étaient pas chargés de la besogne ? Que pouvait-elle faire de la dépouille de Théo ? Fallait-il s’allonger à ses côtés ? Fallait-il faire comme si de rien n’était ? Fallait-il attendre l’odeur ?

Léa se sent, désormais, au seuil d’une nouvelle vie. Lorsqu’elle a dit à Joy qu’elle se voyait à peu près prête à peindre ce putain de sac dans lequel ils ont fourré Théo, la psy lui a répondu, après un long silence, qu’elle serait contente de la revoir de temps à autre en amie.

Bien entendu, Léa n’a jamais peint le sac, pourtant ce qu’elle contemple à l’instant découle de sa vision et de ne cesse de l’alimenter. Ce qu’elle aurait trouvé sinistre en d’autres temps, tout ce béton et ces grillages, le dallage du pied de la tour où la camée du seizième s’est fracassée l’an dernier, les arbres défoliés du ravin d’à côté, les blocs étagés aux façades souillées de pluies acides et la ville, là-bas, avec son chaos de toits se fondant dans le brouillard, tout cela chante en elle et lui donne envie de se fumer une première Lucky.

Léa fume comme par défi depuis la mort de Théo. C’est sa façon de résister. La phrase des carnets de son compagnon la poursuit: «La mort, ma mort, je veux la faire chier un max à attendre devant ma porte, à piétiner le paillasson. Mais quand il sera manifeste que le temps viendra de la faire entrer, je lui offrirai du thé et la recevrai cordialement».

Autant qu’elle fume, elle pense en outre qu’elle se fume elle-même comme un saumon pêché par un Indien (comme Vivian elle aime les Indiens), elle s’imagine qu’elle se dépouille du superflu et se purifie peu à peu comme un arbre qui se minéralise, elle aime en elle ce noyau dur sans lequel Théo disait que rien ne pourrait jamais se graver de durable.

Depuis quelques semaines, Léa consacre ses matinées d’hiver, après ses premières cigarettes et le café fumant sur les pages ouvertes du Quotidien, à retaper à la loupe le visage d’un jeune homme du XVIe siècle salement amoché par les ans.

La ressemblance du regard du jeune noble bâlois et de celui de son ami américain l’a tellement troublée qu’elle a hésité à accepter cette commande, avant de penser à Dieu sait quel transfert qui sauverait Vivian contre toute attente; et les premiers temps elle a cru voir le visage du malade recouvrer sa lumière orangée et sa pulpe, mais de nouvelles taches l’ont bientôt désillusionnée.

La maladie façonne Vivian et donne à sa peau quelque chose de transparent et d’un peu friable qui lui évoque les papyrus égyptiens, et les mains de Vivian deviennent le sujet préféré des dessins de Léa chaque fois qu’elles reposent, car Vivian passe beaucoup de temps à l’aquarelle et à écrire, et les yeux de Vivian, son insoutenable regard semblant maintenant s’aiguiser à mesure qu’il s’enfonce dans l’autre monde, ses yeux aussi deviennent le moyeu sensible d’une nouveau portrait à la manière ancienne, qui remonterait le temps pour rejoindre celui de ce jeune Mathias von Salis qu’elle travaille à restaurer avec à peu près rien dans les mains.

Léa voit toujours plus large et dans le temps en travaillant à la loupe. Cela lui rappelle l’observation d’elle ne sait plus quel écrivain qui disait travailler entre le cendrier et l’étoile. Plus elle fouille l’infiniment petit et mieux elle ressent les vastes espaces en plusieurs dimensions

C’est dans cet intervalle, qui signifie une sorte de mise à distance de l’intimité, qu’elle vit le mieux Vivian, comme elle dit, pour atteindre, de plus en plus souvent, un état d’allègement et de douceur grave dont participe aussi la lumière des toiles de Théo.

Vivian la comprend si bien que chaque fois qu’il peint lui-même un fragment de nouvelle lumière sur la chaîne du Roc d’Yvoire, de l’autre côté du lac (Vivian ne peint que ce qu’il voit par la fenêtre de son fauteuil ou de son lit qu’il fait déplacer vers la fenêtre), il rend toute la lumière et les quatre éléments du pays et de ce jour et de cette heure et de son propre sentiment qui se concentrent en quelques touches à la fois rapides et lentes.

Autant la peinture de Théo était une vitesse qui arrêtait les chronos, et tout était donné dans la vision de telle ou telle lumière, autant Léa vit, dans la lenteur, le travail du temps qui fait monter la couleur de couche en couche, à travers le glacis des jours.

Quant à Vivian, il n’a jamais pensé qu’il faisait de la peinture. Longtemps il n’a fait qu’aimer celle des autres, et celle de Théo l’a touché entre toutes, parce qu’il est des rarissimes à ses yeux (avec le Russe Soutine, le Français Bonnard, l’Anglais Bacon et le Polonais Czapski) à peindre la couleur, puis il a trouvé en Théo vivant une sorte de frère aîné dont il a su calmer les pulsions, avant de redécouvrir auprès de lui, de mieux perceveir et de rendre à son tour la musique brasillante des pigments.

Aux yeux de Léa qui était un peu jalouse naturellement, au début, de la complicité ambiguë des deux amis, Vivian est bientôt apparu, par l’élégance folle de ses gestes de résidu de la Prairie dénué de toute éducation, comme une espèce de poète vivant, d’artiste sans oeuvre ou plus exactement: d’oeuvre à soi seul en jeans rouge, mocassins verts et long cheveux argentés avant l’âge. Puis leur rapport a changé.

Le soir de la mort de Théo, marchant avec elle le long du lac après l’enterrement dans la neige, le jeune homme lui a dit que bientôt il s’en irait lui aussi et qu’il essayerait à son tour de retenir quelques nuances de vert et de gris pour être digne de son ami; et Léa, ce même soir, a commencé d’aimer Vivian presque autant que Théo.

Enfin l’amour: elle trouve ce mot trop bourgeois, trop cinéma, trop feuilleton de télé, trop bateau.

Quand elle a commencé d’aimer Joy parce que transfert ou parce que pas - elle s’en bat l’oeil -, jamais elle n’a pensé qu’il y avait là-dedans du saphisme et qu’elles allaient bientôt se peloter dans les coussins. Il ne s’agit pas là de morale mais de peau. Léa pense en effet que tout est affaire de peau, de peau et de fumet qui exhalent ni plus ni moins que l’âme de la personne. Or la peau de Joy ne lui disait rien.

Au contraire, la peau de son jeune nobliau, que le peintre a fait presque dorée comme un pain, avec un incarnat orangé aux parties tendres, l’inspire autant que la peau de Vivian qu’elle peut caresser partout sans problème.

Souvent elle s’est interrogée sur tous ces préjugés qui, précisément, nous arrêtent à la peau.

Dans l’ascenseur de la tour résidentielle des Oiseaux par exemple: excellent exemple, car souvent elle aimerait toucher cet enfant ou cette adolescente, le scribe ombrageux de l’étage d’en dessus ou sa femme au visage de madone nordique ou leurs jeunes filles en fleur ou l’ami de l’écrivain à gueule de romanichel qui débarque avec ses 78 tours - elle pourrait tous les prendre dans ses bras et même dormir avec eux tous dans un grand hamac, tandis qu’elle se crispe et se braque n’était-ce qu’à serrer certaines mains ou à renifler certains remugles.

Vivian a cela de particulier qu’il a le visage le plus nu qu’elle connaisse et le plus pudique à la fois.

Vivian ne ment jamais et ne se met jamais en colère, ce qu’elle sait une incapacité de prendre flamme qu’elle relie à son manque total de considération pour lui-même.

Ce n’est pas que Vivian se méprise ni qu’il ne s’aime pas: c’est une affaire d’énergie, d’indifférence et même de tristesse fondamentale.

Le fait qu’il soit hémophile et qu’il ait été contaminé par une transfusion de sang lors d’un voyage à Nicosie, que la plupart des gens qui le voient aujourd’hui le supposent homosexuel ou toxico, que certains de ses anciens amis le fuient depuis la nouvelle et que les siens aussi semblent l’avoir oublié, - tout ça n’a presque rien à voir, si ce n’est que cela confirme son sentiment fondamental que le monde a été souillé et que c’est irrémédiable sauf par la prière à l’Inconnu et par l’accueil de la beauté, quand celle-ci daigne.

Ces observations sur son ami (et même un peu amant depuis quelque temps) ramènent Léa au sort de Karla Faye Tucker, à propos de laquelle tous trois ont développé des doctrines différentes mais en somme complémentaires.

Théo, par principe, abominait la peine de mort et d’autant plus que la Karla junkie trucidaire avait fait un beau chemin de retour à la compassion christique en appelant tous les jours le pardon de ses victimes. A sa manière de pur luthérien, Théo entretenait avec Dieu la relation directe et simple dont la Bible lue et relue restait la référence réglementaire, et le règlement disait «Tu ne tueras point». Ainsi faisait-il peu de doute, aux yeux de Léa, qu’il eût considéré George W. Bush comme un criminel après son refus purement intéressé (politique texane et mise à long terme) de gracier la malheureuse.

Vivian se voulait, pour sa part, surtout conscient de la cause des misérables croupissant des années dans l’enfer des prisons américaines. «Est-ce vivre que de passer le restant de ses jours dans cette hideur ?», se demandait-il après avoir vu plusieurs reportages sur cet univers livré à la fucking Beast.

Enfin Léa voyait à la fois l’horreur de vivre avec au coeur la souillure de son crime, et la souillure que c’était plus encore dans le coeur des victimes, puis l’horreur physique aussi des derniers instants vécus par le condamné à mort.

Léa se rappelait physiquement ce que racontait le prince Mychkine dans L’Idiot. Elle qui n’avait jamais vu qu’une cellule de prison préventive où elle s’était entretenue moins d’une heure avec un protégé de sa mère, se rappelait maintenant la description, par Dostoïevski, de la terreur irrépressible s’emparant du criminel - ce dur parmi les durs qui se mettait soudain à trembler devant la guillotine -, ou du révolté en chemise déchirée face au peloton de jeunes gens de son âge. Or, pouvait-on condamner le pire délinquant à cela ? L’ancien bagnard qu’était Fédor Mikhaïlovicth prétendait que non, et justement parce qu’il l’avait enduré physiquement.

Dans la tête de Léa, le dialogue se poursuit aujourd’hui encore, un peu vainement, pense-t-elle, tant elle sait l’inocuité des mots de Théo et de Vivian, et de ses propres balbutiements, devant le poids de tout ce que représente le crime et sa punition, son histoire à chaque fois personnelle, la violence omniprésente et l’omniprésente injustice. En fait elle n’arrive pas à penser principes, pas plus qu’elle ne se sent le génie, propre à Théo, de renouveler les couleurs du monde. A ce propos, autant l’impatientait parfois son Théo carré, quand il argumentait, autant elle s’en remet au poète inspiré de ses toiles, dont les visions échappent toujours à tout raisonnement.

Bon, mais assez gambergé: il est bientôt midi, j’ai la dalle, constate Léa. A présent la beauté l’attend au snack du Centre Com, ensuite de quoi ce sera l’heure de sa visite quotidienne à Vivian.

Ce n’est pas que Léa fasse de l’autosuggestion ou qu’elle s’exalte comme certains jeunes gens: elle en est vraiment arrivée au point de voir partout la beauté des gens et des choses.

Cela, bien entendu, a beaucoup à voir avec l’agonie de Théo, durant laquelle tout le monde visible a commencé sa lente et irrépressible montée à travers la brume d’irréalité des apparences quotidiennes. Durant cette période, tout lui est apparu de plus en plus réel, jusqu’à l’horrible vision du sac, qu’il lui a fallu racheter d’une certaine manière. Joy avait un peu de peine à le concevoir au début, parlant alors de fonction dilatatoire de l’imagination par compulsion, tandis que Léa en faisait vraiment une nouvelle donnée de l’expérience, liée à la mort et à ce que son cher jules lui a donné à voir; puis la psy a découvert la peinture et les carnets de Théo, et bientôt elle a compris certaines choses qui n’étaient pas dans ses théories.

Sur ses carnets, Léa se le rappelle à l’instant par coeur, Théo a noté par exemple: «Les gens de la rue sont des bouteilles, des quilles, les automobiles des savons échappés de mains maladroites», et il ajoute: «Dieu que le monde est beau !».

Oui c’est cela, songe Léa: des bouteilles, des quilles et des savons échappés de mains d’enfants...

Et moi je suis une vieille toupie, continue-t-elle de ruminer en cherchant ses bottes fourrées (y a de la vieille neige traître le long de la rampe de macadam conduisant au snack, y a des plaques de glace qui pardonneraient pas à une carcasse de soixante-six berges aux osses fatigués, y a un froid de loup qui découpe les choses à la taille-douce dans l’air plombé et j’aime ça), puis elle revient évaluer son avance de ce matin sur le portrait du jeune von Salis (dont sa mère se prenommait Violanta, lui a-t-on appris) et elle voit ce qui ne va pas et cela lui fait un bon choc comme toujours de voir ce qui peut se réparer vraiment, mais ce sera pour demain...

Au bar du snack se tient Milena Kertesz (Léa lui a adressé un signe amical) dont le bleu violacé de la casaque de laine flamboie au-dessus du vert ferroviaire du comptoir, derrière lequel se dresse Géante, la blonde à crinière en brosse et à créoles du val Bergell, qui règne sur les lieux.

Le front de Géante est orangé sous sa haie de froment taillée de biais, elle a une tache bleue sous l’oeil qui se dilue en reflet ocre rose, elle a le regard perdu comme souvent et parle parfois à Milena sans cesser de relaver des verres ou de les essuyer. Quant à Milena, de profil, le visage d’une impassibilité hiératique, dans les gris bleutés avec la flamme vermillon de sa lèvre inférieure, elle n’a pas idée de la majesté de son personnage trônant sur le présentoir du tabouret à longues pattes. Une vraie reine en civil, tandis que Géante a l’air d’un malabar de Bosnie-Herzégovine.

La petite table que Léa se réserve, dans un recoin que personne n’aurait l’idée de lui disputer, lui permet de voir le bar comme du premier rang d’orchestre d’un théâtre, et de surveiller en même temps, en se détournant à peine, l’ensemble du snack qui se remplit peu à peu de gens. C’est en outre dans sa mire, aussi, que ça se passe là-bas, avec le football de table du fond de l’établissement dont les jeunes joueurs sont éclairés par la lumière oblique, d’un blanc vert laiteux, qui remplit l’arrière-cour plâtrée de neige comme une sorte de bac de laboratoire.

Elle même se sent hyperprésente et flottant librement dans sa rêverie, tandis que le snack bouge autour d’elle et que les joueurs font cingler leurs tiges en se défoulant joyeusement.

Quel qu’il soit, elle qui n’est pas joueuse pour un sou, elle aime regarder le jeu, le plus pur étant celui de sa petite chatte Baladine à ce moment de la fin de journée où les animaux et les enfants sont pris d’une espèce de même dinguerie, ou les fillettes les jours de printemps à la marelle qui sautillent réellement de la Terre au Ciel, ou les joueurs d’échecs dont elle a fait quelques toiles qui essaient de dire les longs silences à la Rembrandt dans les cafés noircis de fumée où luisent les pièces de bois blond entre les visages penchés.

Vivian non plus n’est pas joueur, mais Léa joue dès maintenant à se rapprocher de lui, non sans oppression car elle sait depuis son téléphone de tout à l’heure qu’il ne va pas bien du tout ce matin et que le jeu, c’est désormais très clair et accepté pour tous deux, va s’achever au plus tard à Pâques.

Elle joue à lamper une première cuillerée de soupe à la courge pour Vivian. Le velouté lui rappelle d’ailleurs le fin duvet blond recouvrant les mains de Vivian et son sourire qui lui dit tranquillement, avec celui de Théo, qu’après elle n’aura plus personne que le souvenir de leurs deux sourires.

(Elle se dit tout à coup qu’elle doit avoir l’air con à sourire ainsi de cet air doublement ravi, il lui semble que Milena l’a regardée de travers à l’instant, mais elle doit se faire des idées...)

La deuxième lampée sera pour le repos de l’âme de Karla Faye Tucker, la troisième pour Théo et celle d’après redenouveau pour Vivian, puis elle saucera son assiette comme une femme bien élevée ne le fait pas, et elle en fumera une avant l’arrivée des cappelletti.

Quand elle arrive dans le long couloir jaune pâle du pavillon où Vivian s’est résigné à vivre ses derniers temps, Léa sent qu’il y a quelque chose qui se passe et bientôt elle comprend, en passant devant la porte ouverte de la chambre 12, entièrement vide et nettoyée, que Pablo a dû accomplir son dernier trip, selon son expression, en même temps que la meurtrière revenue au Seigneur.

La vision de la chambre du voisin taciturne de Vivian, où une petite noiraude en blouse bleue s’active à effacer toute trace, ne fait cependant qu’accentuer l’appréhension de Léa, en laquelle monte soudain une bouffée de mélancolie, liée à une certaine musique qu’elle entend déjà de derrière la porte.

Et voici sur le seuil qu’elle comprend: que Vivian n’attendait plus qu’elle avec l’air de violon qu’elle a enregistré pour lui l’automne dernier sur son balcon du douzième, joué par l’ami de son voisin d’en dessus, le type aux disques à gueule de manouche.

En trois secondes, avant de rejoindre le groupe de jeunes soignants qui entourent Vivian, masqué à sa vue par l’un d’eux, elle revit alors ce soir de septembre.

C’était la fin de l’été indien, Vivian venait de commencer ce qu’il appelait ses vignettes de mémoire. Il y avait toute une série de paysages qui étaient autant d’images de leurs balades des dernières années de Théo, plus quelques portraits à la mine de plomb qui lui étaient venus à la lecture de L’Idiot, plus une quantité de petites fleurs aquarellées.

- Je n’ai jamais pu dire à personne que je l’aimais, lui avait confié Vivian dans la lumière déclinante, tandis que la musique, évoquant une complainte d’adieux à la turque, commençait de déployer ses volutes à l’étage d’en dessus.

Sur son lit paraissant flotter au-dessus des toits encore parsemés de neige, Vivian reposait maintenant juste recouvert d’un drap, et ce fut le coeur battant que Léa s’en approcha.

La Québecoise bronzée lui explique alors:

- Il voulait pas que tu le quittes hier soir. Il a pas compris que tu comprennes pas. Il disait qu’il voulait encore te dire quelque chose qu’il a jamais dit à personne.

«En quelques heures, lui explique-t-elle encore, il s’est a moitié saigné, ils ont dû lui faire une transfusion, puis il en est ressorti sans en ressortir mais ses yeux se sont ouverts ce matin et on a vu qu’il te cherchait...»

Alors Léa leur demande de sortir un moment. Le CLAC du magnéto vient d’indiquer la fin de la bande, qu’elle se hâte de réenrouler en se défaisant de son pardessus et de ses vêtements d’hiver, pour se glisser en dessous tout contre le corps de l’agonisant.

Et c’est reparti pour le violon. Et se répandent alors les caresses de Léa sur le corps dont la vie fout le camp.

Léa pense à l’instant qu’on a volé la mort de Karla Faye en la piqûant comme une bête nuisible, et qu’elle va la venger, en donnant à Vivian une mort qu’il aurait aimé vivre.

Elle a toujours pensé que les choses communiquaient ainsi dans l’univers. Elle n’a jamais senti qu’en termes de rapports de couleurs et de sentiments, mais seul Théo sera parvenu, sous ses yeux, à brasser tout ça pour en faire un nouveau corps visible, sinon, ma foi, on en est réduit (pense-t-elle) à chanter des gospels ou à se consoler l’âme et la chair.

Ainsi enveloppe-t-elle les jambes nues de Vivian de ses jambes nues à elle. Cela fait comme un bouquet de jambes et leurs périnées se touchent à travers la soie du léger vêtement. Puis Léa se redresse tout entière en prenant appui sur le mur froid et, ressaisissant le corps de Vivian entre ses bras, entreprend de se mettre à genoux pour ce qu’elle imagine la Présentation.

Le groupe de la Mère à l’enfant que cela forme, ou de la Mater dolorosa, ou des Adieux, comme on voudra, sur fond de litanie violoneuse, Léa serait capable de consacrer le reste de sa vie à le peindre, comme le sac dans lequel on a jeté la dépouille de Théo ou comme les chambres désinfectées (du blanc, du bleu, des tringles, le ciel) de Karla ou de Pablo.

En attendant Vivian s’en va doucement entre ses bras. Elle se rappelle la terrible mort de la grenouille paralysée par la nèpe géante aux serres implacables, qui vide l’animal de son contenu comme un sac et ne laisse qu’une infime dépouille dans le fond troublé de l’étang. Tel sera Vivian tout à l’heure dans les replis du drap, misérable peau de bourse pillée, sauf que Léa ne désespère pas, jusqu’à la dernière seconde, qu’il lui rende son regard et son double sourire.

Cette nouvelle est extraite du recueil intitulé Le Maître des couleurs.

"Je me fiche d'avoir raison !"

"Je me fiche d'avoir raison !"

Celui qui s'est pacsé avec sa webcam / Celle qui se fait un nouveau client à Manille / Ceux qui descendent six packs de Budweiser et se font ainsi connaître par les accros à Youtube et consorts / Celle qui montre sa nouvelle peluche à 16754 mateurs dont quelques chasseurs de koalas / Celui qui prétend sur Facebook qu'il se casse à Ibiza alors qu'il est juste employé chez MacDo / Celle qui dialogue volontiers avec les lesbiennes russes / Ceux qui attendent en salivant que le show tourne au snuff / Celui dont le sourire soft assure la Top Pub recyclable sur tous les dérivés du café soluble / Celle qui vit encore sur les retombées de l’image de tenniswoman accro de lessive qu’elle a commercialisée dans les années 80 après s’être rangée des raquettes / Ceux qui ont 30 millions d’amis sur Facebook / Celui qui gère un site de cybersexe non protégé qui lui rapporte des bricoles à six zéros / Celle qui estime que son Showtime est Anytime / Ceux qui ne sont plus jamais seuls grâce à Skype / Celui qui a failli se faire piéger par la fille d’un richissime magnat de Côte d’Ivoire qui lui demandait de partager sa fortune quand Alvaro Juarez le cyberflic lui a révélé que la beauté pulpeuse était un filou connu d’Abidjan pratiquant la cyberarnaque / Celle qui n’arrive pas à entrer dans le costume de Nefertiti qu’elle s’est loué pour son nouveau show sur Camstory.net / Ceux qui prient en réseau par vidéoconférence / Celui qui a mis en ligne le clip vidéo qu’a tourné son ami Renaud à la party des sosies de Carla Bruni / Celle qui se montre nue sur Skype avec un masque de Minnie Mouse / Ceux qui ont renoncé aux réus de famille depuis que Twitter leur permet de garder le contact / Celui qui trouve plus juste de dire la Sphère que la Toile mais qui dit le plus souvent le ouèbe / Celle qui a rompu avec son cybermate avant de le rencontrer en 3D / Ceux qui exhibent leurs champignons géants sur Mushroom.com / Celui qui a plus d’intimes sur la Toile que dans la Creuse / Celle qui surveille les fréquentations de sa compagne par le truchement des groupes meufs de Facebook / Ceux qui estiment qu’on devrait interdire les cybershows libertins aux plus de 50 ans / Celui qui affirme que la connection lui revient moins cher que le viagra sans compter que l'usage de celui-ci suppose une ou un partenaire politiquement ingérable si ça se trouve / Celle qui se fait appeler Larry Lagneau quand elle se fait baiser sur Webcam.world le visage dissimulé par sa cagoule de corbeau / Ceux qui montrent leur parachute doré sur Moneycam.net / Celui qui se rend compte qu'il drague son propre conjoint sur Gayromeo / Celle qui affrme que c'est essentiellement par intérêt sociologique qu'elle est accro de Facebook / Ceux qui suivent François Bon à la trace sur Twitter mais ignorent encore la marque du nouveau vibromasseur de sa soeur / Celui qui pense que Montaigne ferait aujourd'hui le meilleur usage de la Toile / Celle qui a transmis la recette de la poularde demi-deuil à son ami Lester de Brisbane qui lui a montré son kangourou sur Facebook / Ceux qui ne s'écrivent plus depuis qu'ils s'exhibent / Celui qui entretient sur Facebook un gang bang platonique avec une vingtaine de femmes seules lectrices de la Bible / Celle qui se demande si le nom de Claude Amstutz n'est pas le pseudo d'un exhibo notoire des quartiers huppés de la Geneva International / Ceux qui n'ont pas versé les 3000 euros que le filou ivoirien leur réclamait de ta part après avoir piraté ton gmail ce qui prouve que tes amis sont soit réalistes soit un peu rapiats / Celui qui te taxe de mysophobie au motif que tu prônes l'homophilie / Celle qui présente ses condoléances à la famille de son cyberfriend au nom de toute la communauté frappée de plein fouet par la disparition de ce garçon tellement optimiste / Ceux qui se cybersurveillent avec la circonspection des retraités désoeuvrés, etc.

Image: Philip Seelen

Celui qui s'est pacsé avec sa webcam / Celle qui se fait un nouveau client à Manille / Ceux qui descendent six packs de Budweiser et se font ainsi connaître par les accros à Youtube et consorts / Celle qui montre sa nouvelle peluche à 16754 mateurs dont quelques chasseurs de koalas / Celui qui prétend sur Facebook qu'il se casse à Ibiza alors qu'il est juste employé chez MacDo / Celle qui dialogue volontiers avec les lesbiennes russes / Ceux qui attendent en salivant que le show tourne au snuff / Celui dont le sourire soft assure la Top Pub recyclable sur tous les dérivés du café soluble / Celle qui vit encore sur les retombées de l’image de tenniswoman accro de lessive qu’elle a commercialisée dans les années 80 après s’être rangée des raquettes / Ceux qui ont 30 millions d’amis sur Facebook / Celui qui gère un site de cybersexe non protégé qui lui rapporte des bricoles à six zéros / Celle qui estime que son Showtime est Anytime / Ceux qui ne sont plus jamais seuls grâce à Skype / Celui qui a failli se faire piéger par la fille d’un richissime magnat de Côte d’Ivoire qui lui demandait de partager sa fortune quand Alvaro Juarez le cyberflic lui a révélé que la beauté pulpeuse était un filou connu d’Abidjan pratiquant la cyberarnaque / Celle qui n’arrive pas à entrer dans le costume de Nefertiti qu’elle s’est loué pour son nouveau show sur Camstory.net / Ceux qui prient en réseau par vidéoconférence / Celui qui a mis en ligne le clip vidéo qu’a tourné son ami Renaud à la party des sosies de Carla Bruni / Celle qui se montre nue sur Skype avec un masque de Minnie Mouse / Ceux qui ont renoncé aux réus de famille depuis que Twitter leur permet de garder le contact / Celui qui trouve plus juste de dire la Sphère que la Toile mais qui dit le plus souvent le ouèbe / Celle qui a rompu avec son cybermate avant de le rencontrer en 3D / Ceux qui exhibent leurs champignons géants sur Mushroom.com / Celui qui a plus d’intimes sur la Toile que dans la Creuse / Celle qui surveille les fréquentations de sa compagne par le truchement des groupes meufs de Facebook / Ceux qui estiment qu’on devrait interdire les cybershows libertins aux plus de 50 ans / Celui qui affirme que la connection lui revient moins cher que le viagra sans compter que l'usage de celui-ci suppose une ou un partenaire politiquement ingérable si ça se trouve / Celle qui se fait appeler Larry Lagneau quand elle se fait baiser sur Webcam.world le visage dissimulé par sa cagoule de corbeau / Ceux qui montrent leur parachute doré sur Moneycam.net / Celui qui se rend compte qu'il drague son propre conjoint sur Gayromeo / Celle qui affrme que c'est essentiellement par intérêt sociologique qu'elle est accro de Facebook / Ceux qui suivent François Bon à la trace sur Twitter mais ignorent encore la marque du nouveau vibromasseur de sa soeur / Celui qui pense que Montaigne ferait aujourd'hui le meilleur usage de la Toile / Celle qui a transmis la recette de la poularde demi-deuil à son ami Lester de Brisbane qui lui a montré son kangourou sur Facebook / Ceux qui ne s'écrivent plus depuis qu'ils s'exhibent / Celui qui entretient sur Facebook un gang bang platonique avec une vingtaine de femmes seules lectrices de la Bible / Celle qui se demande si le nom de Claude Amstutz n'est pas le pseudo d'un exhibo notoire des quartiers huppés de la Geneva International / Ceux qui n'ont pas versé les 3000 euros que le filou ivoirien leur réclamait de ta part après avoir piraté ton gmail ce qui prouve que tes amis sont soit réalistes soit un peu rapiats / Celui qui te taxe de mysophobie au motif que tu prônes l'homophilie / Celle qui présente ses condoléances à la famille de son cyberfriend au nom de toute la communauté frappée de plein fouet par la disparition de ce garçon tellement optimiste / Ceux qui se cybersurveillent avec la circonspection des retraités désoeuvrés, etc.

Image: Philip Seelen

Celui qui t'a dit l'autre jour que la seule chose qui comptait dans ta vie était ton salut et que tu salues ce matin et qui ne te répond même pas ce rat / Celle qui répète que depuis que la France ne se comporte plus en Fille aînée de l'Eglise sa fille cadette ne va plus à confesse / Ceux qui ne font plus trois p'tits tours et puis s'en vont vu qu'ils s'en sont allés pour de bon / Celui qui promet de brûler son cher journal quand il y aura écrit tout ce qu'il a à dire de gênant pour les pompiers du bourg / Celle qui refuse de penser et laisse son palefrenier panser son cheval et la baiser s'il y pense / Ceux qui préfèrent ne pas lire afin de ne point être influencés / Celui qui répète à son fils Hervé-Marie que Dieu punira la famille s'il s'obstine à courir la fille Prunier / Celle qui n'a point d'obsession de sexe mais craque pour le calisson d'Aix / Ceux qui tournent en rond dans le sens opposé / Celui qui affirme que Proust n'a trouvé le temps d'écrire qu'un livre que personne n'a le temps de lire / Celle qu'on dit l'Ophélie Winter des émissions déco / Celui qui se suce lui-même au figuré vu qu'on est en pleine autofiction / Celle qui écrit que Dieu la baise mais ça c'est du sérieux vu qu'on est cette fois dans le journal intime de Catherine de Sienne / Ceux que le spectacle de la stupidité met en joie ou déprime selon les moments et les cas / Celui qui dit je vois je vois dans le brouillard qui n'en peut mais / Celle qui recommande la jouvence de l'Abbé Souris à sa cousine chauve / Ceux qui ne choisissent ni le Bien ni le Mal mais le Mieux en Mieux avec un doigt de porto / Celui qui donne un remède de cheval à son chien Picotin / Celle qui file à gauche en toute tradition politiquement correcte / Ceux qui se disent ni de droite ni de gauche bien au contraire / Celui qui répète tout le temps qu'il n'est ni antisémite ni raciste ni homophobe mais quand même normal / Celle qui se veut tellement raffinée qu'on en oublie sa grossièreté si sympa / Ceux qui tournent autour du pot-au-feu avant de s'en régaler, etc.

Celui qui t'a dit l'autre jour que la seule chose qui comptait dans ta vie était ton salut et que tu salues ce matin et qui ne te répond même pas ce rat / Celle qui répète que depuis que la France ne se comporte plus en Fille aînée de l'Eglise sa fille cadette ne va plus à confesse / Ceux qui ne font plus trois p'tits tours et puis s'en vont vu qu'ils s'en sont allés pour de bon / Celui qui promet de brûler son cher journal quand il y aura écrit tout ce qu'il a à dire de gênant pour les pompiers du bourg / Celle qui refuse de penser et laisse son palefrenier panser son cheval et la baiser s'il y pense / Ceux qui préfèrent ne pas lire afin de ne point être influencés / Celui qui répète à son fils Hervé-Marie que Dieu punira la famille s'il s'obstine à courir la fille Prunier / Celle qui n'a point d'obsession de sexe mais craque pour le calisson d'Aix / Ceux qui tournent en rond dans le sens opposé / Celui qui affirme que Proust n'a trouvé le temps d'écrire qu'un livre que personne n'a le temps de lire / Celle qu'on dit l'Ophélie Winter des émissions déco / Celui qui se suce lui-même au figuré vu qu'on est en pleine autofiction / Celle qui écrit que Dieu la baise mais ça c'est du sérieux vu qu'on est cette fois dans le journal intime de Catherine de Sienne / Ceux que le spectacle de la stupidité met en joie ou déprime selon les moments et les cas / Celui qui dit je vois je vois dans le brouillard qui n'en peut mais / Celle qui recommande la jouvence de l'Abbé Souris à sa cousine chauve / Ceux qui ne choisissent ni le Bien ni le Mal mais le Mieux en Mieux avec un doigt de porto / Celui qui donne un remède de cheval à son chien Picotin / Celle qui file à gauche en toute tradition politiquement correcte / Ceux qui se disent ni de droite ni de gauche bien au contraire / Celui qui répète tout le temps qu'il n'est ni antisémite ni raciste ni homophobe mais quand même normal / Celle qui se veut tellement raffinée qu'on en oublie sa grossièreté si sympa / Ceux qui tournent autour du pot-au-feu avant de s'en régaler, etc.  Celui qui picore dans la cour des glands / Celle qui voit même le noir et blanc en couleurs / Ceux qui sont curieux de tout plus que de rien / Celui qui envisage volontiers les explications du monde en fonction de leur ligne mélodique et de leur nuancier / Celle qui s'achète une boîte de douceur / Ceux qui craignent les comparaisons / Celui qui croit te démasquer et ne trouve sous ton masque qu'un visage / Celle qui a compris qu'on est partout et nulle part quand on parle d'ici et maintenant / Ceux qui ont besoin du fil d'Ariane d'une histoire / Celui qui a un nez en pied de marmite avec le manche assorti / Celle qui reste attachée à l'enseignement catholique classique de l'Abbé Cachou qu'elle reçut entre sa septième et sa neuvième année / Ceux qui ne voient rien qui les oblige à choisir entre Montaigne et Pascal dont il font également leur miel tout en préférant les romans africains de Simenon / Celui qui trouve au déterminisme philosophique un côté meccano de la généralité qui le laisse sur le quai / Celle qui te fait valoir que si tu n'étais pas né tu ne l'aurais pas rencontrée et n'aurais pas su choisir le Rembrandt du salon donc au divorce c'est à elle qu'il reviendra / Ceux qui annoncent sur Facebook que leur oncle arrive tout à l'heure en gare de Lyon avec le magot ce qui leur permetra de faire quelques poches dans la cohue / Celui qui invoque volontiers "l'épreuve du Réel" quand il parle à la télé de ses romans juste chiants / Celle qui n'a trouvé que des fleurs articifielles dans le jardin d'Alexandre du même nom / Ceux qui aiment bien Jean d'Ormesson et plus précisément sa cravate bleue assortie à ses yeux sans raies / Celui qui sourit en lisant ceci dans le Journal de Jules Renard: "Avec une femme, l'amitié ne peut être que le clair de lune de l'amour", en se disant que c'est une belle formule reversible comme une veste: "Avec une femme l'amour ne peut-être que le clair de lune de l'amitié" / Celle qui se dit la Muse de son mari sans que celui-ci n'ose moufter / Ceux qui lisent ces listes en pensant à autre chose à la fois avant et après alors qu'il est déconseillé de fumer pendant, etc.

Celui qui picore dans la cour des glands / Celle qui voit même le noir et blanc en couleurs / Ceux qui sont curieux de tout plus que de rien / Celui qui envisage volontiers les explications du monde en fonction de leur ligne mélodique et de leur nuancier / Celle qui s'achète une boîte de douceur / Ceux qui craignent les comparaisons / Celui qui croit te démasquer et ne trouve sous ton masque qu'un visage / Celle qui a compris qu'on est partout et nulle part quand on parle d'ici et maintenant / Ceux qui ont besoin du fil d'Ariane d'une histoire / Celui qui a un nez en pied de marmite avec le manche assorti / Celle qui reste attachée à l'enseignement catholique classique de l'Abbé Cachou qu'elle reçut entre sa septième et sa neuvième année / Ceux qui ne voient rien qui les oblige à choisir entre Montaigne et Pascal dont il font également leur miel tout en préférant les romans africains de Simenon / Celui qui trouve au déterminisme philosophique un côté meccano de la généralité qui le laisse sur le quai / Celle qui te fait valoir que si tu n'étais pas né tu ne l'aurais pas rencontrée et n'aurais pas su choisir le Rembrandt du salon donc au divorce c'est à elle qu'il reviendra / Ceux qui annoncent sur Facebook que leur oncle arrive tout à l'heure en gare de Lyon avec le magot ce qui leur permetra de faire quelques poches dans la cohue / Celui qui invoque volontiers "l'épreuve du Réel" quand il parle à la télé de ses romans juste chiants / Celle qui n'a trouvé que des fleurs articifielles dans le jardin d'Alexandre du même nom / Ceux qui aiment bien Jean d'Ormesson et plus précisément sa cravate bleue assortie à ses yeux sans raies / Celui qui sourit en lisant ceci dans le Journal de Jules Renard: "Avec une femme, l'amitié ne peut être que le clair de lune de l'amour", en se disant que c'est une belle formule reversible comme une veste: "Avec une femme l'amour ne peut-être que le clair de lune de l'amitié" / Celle qui se dit la Muse de son mari sans que celui-ci n'ose moufter / Ceux qui lisent ces listes en pensant à autre chose à la fois avant et après alors qu'il est déconseillé de fumer pendant, etc.

Une oeuvre à redécouvrir

Une oeuvre à redécouvrir

Celui qui se sent un peu seul dans la multitude et voici que son ordi fait débouler la foule qu'il fuit dans la foulée / Celle qui se déconnecte et le regrette et se reconnecte et se rétracte / Ceux qui sont plutôt branchés sous-bois / Celui qui affirme que tout est dans Proust qu'il n'a lu que par ouï-dire / Celle qui n'est pas ce matin d'humeur à partager / Ceux qui partagent chacun dans leur coin comme les voisins le dévaloir / Celui qui prétend qu'il n'y a plus que douze Justes dans les cantons de l'Est dont il est lui-même évidemment ce qui fait qu'il ne reste plus que les Onze d'après le départ du Seigneur dont les évangiles en revanche ont eu un certain succès jusque dans les cantons de l'Ouest / Celle qui se dit élitaire accessible à tous / Ceux qui disent qu'ils relisent Proust afin d'être reçus de ceux qui l'ont déjà lu mais pas forcément jusqu'au bout / Celui qui prétend que les braves gens se font rares en se basant sur son expérience au guichet des réclamations du Contentieux / Celle qui se console d'être mal vue en se disant que voir ce qu'elle voit et savoir ce qu'elle sait et le constater dans ses tweets ne peut que la désigner à l'opprobre de ceux qui ne voient ni ne savent ce qu'elle sait voir et ne saurait taire / Ceux qui préfèrent être peu que beaucoup à se marcher sur les pieds / Celui qui aime bien les groupes sauf lorsqu'ils sont ensemble / Celle qui a tâté du triolisme en tandem avant de revenir à la figure classique du missionnaire en scooter / Ceux qui se défilent dès qu'ils voient une foule faire la file / Celui qui n'est pas toujours sincère quand il dit j'm sur Facebook mais comme il est seul à le savoir tout le monde l'm / Celle qui ne sait pas que ses voisins la suivent à la trace de Facebook à Meetic et de Twitter à la déchetterie du quartier où l'on dit qu'elle ne trie pas ce qu'elle jette et ça j'te jure que si c'est vrai ça va se répéter / Ceux qui ont repéré un Jésus de Nazareth sur Facebook mais ce doit être un homonyme ou un profil de faux Messie genre Mahomet / Celui qui fait de plus en plus d'allusions aux neurosciences pour draguer des oies sans cervelles / Celle qui lit Schopenhauer dont la mauvaise humeur la contamine alors qu'une mère au foyer est censée positiver / Ceux qui annoncent à la cantonade qu'ils vont se retirer de Facebook pour méditer et peut-être même léviter si les vents sont favorables, etc.

Peinture: Robert Indermaur.

Celui qui se sent un peu seul dans la multitude et voici que son ordi fait débouler la foule qu'il fuit dans la foulée / Celle qui se déconnecte et le regrette et se reconnecte et se rétracte / Ceux qui sont plutôt branchés sous-bois / Celui qui affirme que tout est dans Proust qu'il n'a lu que par ouï-dire / Celle qui n'est pas ce matin d'humeur à partager / Ceux qui partagent chacun dans leur coin comme les voisins le dévaloir / Celui qui prétend qu'il n'y a plus que douze Justes dans les cantons de l'Est dont il est lui-même évidemment ce qui fait qu'il ne reste plus que les Onze d'après le départ du Seigneur dont les évangiles en revanche ont eu un certain succès jusque dans les cantons de l'Ouest / Celle qui se dit élitaire accessible à tous / Ceux qui disent qu'ils relisent Proust afin d'être reçus de ceux qui l'ont déjà lu mais pas forcément jusqu'au bout / Celui qui prétend que les braves gens se font rares en se basant sur son expérience au guichet des réclamations du Contentieux / Celle qui se console d'être mal vue en se disant que voir ce qu'elle voit et savoir ce qu'elle sait et le constater dans ses tweets ne peut que la désigner à l'opprobre de ceux qui ne voient ni ne savent ce qu'elle sait voir et ne saurait taire / Ceux qui préfèrent être peu que beaucoup à se marcher sur les pieds / Celui qui aime bien les groupes sauf lorsqu'ils sont ensemble / Celle qui a tâté du triolisme en tandem avant de revenir à la figure classique du missionnaire en scooter / Ceux qui se défilent dès qu'ils voient une foule faire la file / Celui qui n'est pas toujours sincère quand il dit j'm sur Facebook mais comme il est seul à le savoir tout le monde l'm / Celle qui ne sait pas que ses voisins la suivent à la trace de Facebook à Meetic et de Twitter à la déchetterie du quartier où l'on dit qu'elle ne trie pas ce qu'elle jette et ça j'te jure que si c'est vrai ça va se répéter / Ceux qui ont repéré un Jésus de Nazareth sur Facebook mais ce doit être un homonyme ou un profil de faux Messie genre Mahomet / Celui qui fait de plus en plus d'allusions aux neurosciences pour draguer des oies sans cervelles / Celle qui lit Schopenhauer dont la mauvaise humeur la contamine alors qu'une mère au foyer est censée positiver / Ceux qui annoncent à la cantonade qu'ils vont se retirer de Facebook pour méditer et peut-être même léviter si les vents sont favorables, etc.

Peinture: Robert Indermaur.

Max Lobe, 39, rue de Berne. Zoé, 2013, 180p.

Max Lobe, 39, rue de Berne. Zoé, 2013, 180p. Gérard Joulié, La Forêt du mal. Essai sur Racine, Baudelaire et Proust. L'Age d'Homme, 2012.

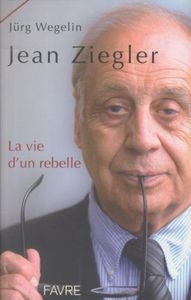

Gérard Joulié, La Forêt du mal. Essai sur Racine, Baudelaire et Proust. L'Age d'Homme, 2012. Sergio Belluz. CH, La Suisse en kit. Xénia.

Sergio Belluz. CH, La Suisse en kit. Xénia. Charles Dantzig, À propos des chefs-d'oeuvre. Grasset, 274p.

Charles Dantzig, À propos des chefs-d'oeuvre. Grasset, 274p. Le grappillage de cette espèce d'essai-omnibus relève aussi du cabinet de curiosités à l'ancienne, version pré ou postmoderne, avec des raccourcis un peu voyous fleurant la punkitude ou l'aristocratique plaisir de déplaire. Je trouve, pour ma part, assez débile la façon de Dantzig de réduire Voyage au bout de la nuit à un faux chef-'doeuvre "inventé" par les "lecteurs incultes", sur un ton méprisant qu'on retrouve chez un Sollers ou un Nabe. Le tout mariole se la joue liquidateur de l'oeuvre ainsi rabaissée, mais le chef résiste. Il nous arrive à tous d'être un peu cons. À tel l'âge, j'ai mal jugé tel livre, que je redécouvre dix ou vingt ans plus tard. À l'oposé, tel présumé chef-d'oeuvre (je pense à Belle du seigneur d'Albert Cohen) m'a emballé à vingt ans, qui me fait aujourd'hui l'effet (en partie tout au moins) d'une logorrhée flatteuse.

Le grappillage de cette espèce d'essai-omnibus relève aussi du cabinet de curiosités à l'ancienne, version pré ou postmoderne, avec des raccourcis un peu voyous fleurant la punkitude ou l'aristocratique plaisir de déplaire. Je trouve, pour ma part, assez débile la façon de Dantzig de réduire Voyage au bout de la nuit à un faux chef-'doeuvre "inventé" par les "lecteurs incultes", sur un ton méprisant qu'on retrouve chez un Sollers ou un Nabe. Le tout mariole se la joue liquidateur de l'oeuvre ainsi rabaissée, mais le chef résiste. Il nous arrive à tous d'être un peu cons. À tel l'âge, j'ai mal jugé tel livre, que je redécouvre dix ou vingt ans plus tard. À l'oposé, tel présumé chef-d'oeuvre (je pense à Belle du seigneur d'Albert Cohen) m'a emballé à vingt ans, qui me fait aujourd'hui l'effet (en partie tout au moins) d'une logorrhée flatteuse. Peter Sloterdijk. La Folie de Dieu. Pluriel, 187p.

Peter Sloterdijk. La Folie de Dieu. Pluriel, 187p. Jean Soler, Qui est Dieu ? Editions Bernard de Fallois.

Jean Soler, Qui est Dieu ? Editions Bernard de Fallois. Celui qui a horreur des bilans même au lit et au Liban / Celle qui a conservé ses plus beaux orgasmes de 2012 dans des bocaux alignés comme les foetus de Madame Rimbaud / Ceux qui comptent leurs amis qui font de bons contes / Celui qui n'a pas aimé La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert qu'il n'a d'ailleurs pas eu le temps de lire / Celle qui se ferait bien Joël Dicker mais paraît qu'il est végétarien / Ceux qui n'ont pas vu passer 2012 au motif qu'ils ne viendront au monde que dans neuf mois à dater de ce soir bien tard / Celui qui se promet de s'éclater en 2013 vu qu'il n'a pas vu passer 2012 tellement il était overbooké/ Celle qui se donne rendez-vous dans une année pour un debriefing de son avancée sociale qu'elle compte maximiser dès après-demain sur tous les fronts / Ceux qui se promettent une fête de fin d'année à zéro mort / Celui qui passera la nuit à manger de l'ail avec ses amis / Celle qui pense que l'année qui s'annonce lui amènera un mari si possible croyant et pratiquant / Ceux qui sont cons à l'année et ce sera donc reparti à Minuit / Celui qui préfère fêter le Nouvel An selon le calendrier maya dont la fin du monde est dépassée / Celle qui se dit in petto: une année de perdue une de retrouvée et le répète aussitôt sur Facebook où ses amis-pour-la-vie lui disent: j'm ! / Ceux qu'inquiète un peu l'avenir du peuple iranien coincé entre deux voire trois hordes de fous de Dieu / Celui qui a mangé 77 pizzas en 2012 mais pas en même temps / Celle qui n'a pas baisé une seule fois durant l'année écoulée et la prochaine sera tout à l'avenant en vertu de sa position de soeur crossée du couvent des Clarisses / Ceux qui n'ont pas lu le Nothomb de cette année et en concluent qu'on peut donc faire avec sans, etc.

Nota bene: à mes 2874 amis-pour-la-vie de Facebook, autant qu'aux 20.000 visiteurs mensuels de mon blog perso (htp://carnetsdejlk.hautetfort.com), je souhaite une belle et bonne année 2013, en attendant les barbares et le Saint Esprit

Celui qui a horreur des bilans même au lit et au Liban / Celle qui a conservé ses plus beaux orgasmes de 2012 dans des bocaux alignés comme les foetus de Madame Rimbaud / Ceux qui comptent leurs amis qui font de bons contes / Celui qui n'a pas aimé La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert qu'il n'a d'ailleurs pas eu le temps de lire / Celle qui se ferait bien Joël Dicker mais paraît qu'il est végétarien / Ceux qui n'ont pas vu passer 2012 au motif qu'ils ne viendront au monde que dans neuf mois à dater de ce soir bien tard / Celui qui se promet de s'éclater en 2013 vu qu'il n'a pas vu passer 2012 tellement il était overbooké/ Celle qui se donne rendez-vous dans une année pour un debriefing de son avancée sociale qu'elle compte maximiser dès après-demain sur tous les fronts / Ceux qui se promettent une fête de fin d'année à zéro mort / Celui qui passera la nuit à manger de l'ail avec ses amis / Celle qui pense que l'année qui s'annonce lui amènera un mari si possible croyant et pratiquant / Ceux qui sont cons à l'année et ce sera donc reparti à Minuit / Celui qui préfère fêter le Nouvel An selon le calendrier maya dont la fin du monde est dépassée / Celle qui se dit in petto: une année de perdue une de retrouvée et le répète aussitôt sur Facebook où ses amis-pour-la-vie lui disent: j'm ! / Ceux qu'inquiète un peu l'avenir du peuple iranien coincé entre deux voire trois hordes de fous de Dieu / Celui qui a mangé 77 pizzas en 2012 mais pas en même temps / Celle qui n'a pas baisé une seule fois durant l'année écoulée et la prochaine sera tout à l'avenant en vertu de sa position de soeur crossée du couvent des Clarisses / Ceux qui n'ont pas lu le Nothomb de cette année et en concluent qu'on peut donc faire avec sans, etc.

Nota bene: à mes 2874 amis-pour-la-vie de Facebook, autant qu'aux 20.000 visiteurs mensuels de mon blog perso (htp://carnetsdejlk.hautetfort.com), je souhaite une belle et bonne année 2013, en attendant les barbares et le Saint Esprit

Den muso - La fille, de Souleymane Cissé.

Mon film de Nouvel An. Comparé au premier roman de C. F. Ramuz, Aline.

Une minute de silence a marqué, l'été dernier au Festival de Locarno, le passage du grand cinéaste malien Souleymane Cissé, qui demandait au public d'accorder une pensée solidaire à son peuple en butte à d'insensées violences.

Or c'est à d'autres violences, faites aujourd'hui aux femmes, non seulement en Tunisie et en Inde, mais un peu partout dans le monde, qu'on pense en (re)voyant le film à la fois sobre, émouvant et percutant que Souleymane Cissé a consacré au sort tragique d'une jeune muette dans son film intitulé Den muso - La fille, tourné en 1975, douze ans avant Yeleen qui lui valut le Prix du Jury au festival de Cannes 1987.

Den muso - La fille, de Souleymane Cissé.

Mon film de Nouvel An. Comparé au premier roman de C. F. Ramuz, Aline.

Une minute de silence a marqué, l'été dernier au Festival de Locarno, le passage du grand cinéaste malien Souleymane Cissé, qui demandait au public d'accorder une pensée solidaire à son peuple en butte à d'insensées violences.

Or c'est à d'autres violences, faites aujourd'hui aux femmes, non seulement en Tunisie et en Inde, mais un peu partout dans le monde, qu'on pense en (re)voyant le film à la fois sobre, émouvant et percutant que Souleymane Cissé a consacré au sort tragique d'une jeune muette dans son film intitulé Den muso - La fille, tourné en 1975, douze ans avant Yeleen qui lui valut le Prix du Jury au festival de Cannes 1987.

Entièrement dialogué en langue bambara, sans un acteur blanc au casting, ce premier long métrage de Cissé m'apparaît aujourd'hui comme le pendant africain d'Aline, premier roman de C.F. Ramuz paru en 1905. Les deux histoires évoquent en effet l'amour d'une jeune fille pour un garçon qui en abuse et l'engrosse avant de la laisser tomber, la poussant au suicide. Si Aline est plus jeunette et seulette que Ténin, celle-ci est muette à la suite d'une méningite qui l'a frappée en son enfance. Fille d'une paysanne veuve et nécessiteuse, Aline se fera rejeter par son Julien fils de notable. Tandis que Ténin, fille de directeur d'usine parvenu, macho et psychorigide, se fait draguer par un jeune Sékou voyou désoeuvré (il s'est fait virer par le père de Ténin), qui la force sur une plage avant de courir ailleurs.

Entièrement dialogué en langue bambara, sans un acteur blanc au casting, ce premier long métrage de Cissé m'apparaît aujourd'hui comme le pendant africain d'Aline, premier roman de C.F. Ramuz paru en 1905. Les deux histoires évoquent en effet l'amour d'une jeune fille pour un garçon qui en abuse et l'engrosse avant de la laisser tomber, la poussant au suicide. Si Aline est plus jeunette et seulette que Ténin, celle-ci est muette à la suite d'une méningite qui l'a frappée en son enfance. Fille d'une paysanne veuve et nécessiteuse, Aline se fera rejeter par son Julien fils de notable. Tandis que Ténin, fille de directeur d'usine parvenu, macho et psychorigide, se fait draguer par un jeune Sékou voyou désoeuvré (il s'est fait virer par le père de Ténin), qui la force sur une plage avant de courir ailleurs.

Se retrouver fille-mère en terre protestante à nuance puritaine, au début du XXe siècle, ou au Mali musulman des années 70, signifie un désarroi comparable à certains égards pour celle qui a "fauté", mais Ramuz accentue la solitude surtout morale d'Aline, lourdement culpabilisée par sa mère Henriette qui n'est pas la vraie responsable du suicide de sa fille, désespérée par la trahison de Julien. Or le même sentiment d'être trahie par Sékou pousse Ténin à se venger, mais ce ne sera qu'après avoir été chassée de la maison par son père fou de rage de se voir déshonoré.

Par comparaison, l'on remarquera l'isolement social d'Aline et de la vieille Henriette, dans le roman de Ramuz, contrastant avec l'entourage de Ténin bien plus présent, chaleureux et divisé. Lorsque son père communique, à ses frères, sa décision de chasser Ténin de chez lui en les enjoignant de ne pas l'accueillir sous peine de se brouiller avec lui, lesdits frères, comme son père d'ailleurs, lui reprochent son orgueil et sa dureté sans parvenir à le fléchir. Quant au rôle de la mère de Ténin, belle femme fière que son mari rudoie en lui reprochant ses fugues probablement adultères, le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne défend guère sa fille à laquelle jamais elle n'a manifesté la moindre tendresse.

On sent pourtant que Ténin pourrait survivre dans le quartier convivial de son grand-père, mais son amour trahi la pousse finalement à mettre le feu à la case dans laquelle elle surprend le père de son futur enfant en train d'en baiser une autre - et la mort qu'elle se donne la rapproche ainsi d'Aline.

Merveille de concision narrative et de poésie, le premier roman de Ramuz reste un joyau de la littérature suisse romande marqué au sceau du tragique. Quant au premier long métrage de Souleymane Cissé, qui n'atteint pas encore le niveau de Yeleen, il en impose autant par la haute qualité de sa réalisation et de son interprétation que par une approche fine et très nuancée d'un microcosme de la société malienne ou nouveaux riches et gens ordinaires se côtoient en dépit de toute comédie sociale. Pas plus que Ramuz, Souleymane Cissé ne simplifie le drame vécu par sa jeune protagoniste, mais dans les deux cas on est frappé par la détresse des protagonistes, aussi sincèrement amoureuse l'une que l'autre, et la lâcheté, le cynisme abject de leurs sales mecs.

C.F. Ramuz. Aline. L'Âge d'Homme, Poche Suisse.

Souleymane Cissé. Den muso -La fille. DVD Trigon Film, 2009. Le film est également disponible dans un coffret réunissant quatre films du réalisateur malien.

Se retrouver fille-mère en terre protestante à nuance puritaine, au début du XXe siècle, ou au Mali musulman des années 70, signifie un désarroi comparable à certains égards pour celle qui a "fauté", mais Ramuz accentue la solitude surtout morale d'Aline, lourdement culpabilisée par sa mère Henriette qui n'est pas la vraie responsable du suicide de sa fille, désespérée par la trahison de Julien. Or le même sentiment d'être trahie par Sékou pousse Ténin à se venger, mais ce ne sera qu'après avoir été chassée de la maison par son père fou de rage de se voir déshonoré.

Par comparaison, l'on remarquera l'isolement social d'Aline et de la vieille Henriette, dans le roman de Ramuz, contrastant avec l'entourage de Ténin bien plus présent, chaleureux et divisé. Lorsque son père communique, à ses frères, sa décision de chasser Ténin de chez lui en les enjoignant de ne pas l'accueillir sous peine de se brouiller avec lui, lesdits frères, comme son père d'ailleurs, lui reprochent son orgueil et sa dureté sans parvenir à le fléchir. Quant au rôle de la mère de Ténin, belle femme fière que son mari rudoie en lui reprochant ses fugues probablement adultères, le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne défend guère sa fille à laquelle jamais elle n'a manifesté la moindre tendresse.

On sent pourtant que Ténin pourrait survivre dans le quartier convivial de son grand-père, mais son amour trahi la pousse finalement à mettre le feu à la case dans laquelle elle surprend le père de son futur enfant en train d'en baiser une autre - et la mort qu'elle se donne la rapproche ainsi d'Aline.

Merveille de concision narrative et de poésie, le premier roman de Ramuz reste un joyau de la littérature suisse romande marqué au sceau du tragique. Quant au premier long métrage de Souleymane Cissé, qui n'atteint pas encore le niveau de Yeleen, il en impose autant par la haute qualité de sa réalisation et de son interprétation que par une approche fine et très nuancée d'un microcosme de la société malienne ou nouveaux riches et gens ordinaires se côtoient en dépit de toute comédie sociale. Pas plus que Ramuz, Souleymane Cissé ne simplifie le drame vécu par sa jeune protagoniste, mais dans les deux cas on est frappé par la détresse des protagonistes, aussi sincèrement amoureuse l'une que l'autre, et la lâcheté, le cynisme abject de leurs sales mecs.

C.F. Ramuz. Aline. L'Âge d'Homme, Poche Suisse.

Souleymane Cissé. Den muso -La fille. DVD Trigon Film, 2009. Le film est également disponible dans un coffret réunissant quatre films du réalisateur malien.

Celui qui écrit sur une nouvelle page blanche du livre noir / Celle qui fait regonfler les pneus de sa chaise roulante au seuil de l'an neuf dont l'horizon a l'air dégagé mais elle demande à voir / Ceux qui ont un coeur de rechange pour au cas où / Celui qui ne fera plus jamais le Cervin qu'à l'huile d'oeillette ou à l'eau sans mettre de celle-ci dans son vin ça c'est garanti / Celle qui ne peint plus que d'une main vu que l'autre est tendue au service d'Emmaüs à la satisfaction posthume de l'Abbé Pierre qui aimait bien comme on sait la peinture figurative genre Van Gogh première manière / Ceux qui peignent le Diable sur la muraille avant de la dynamiter / Celui qui est resté assez religieux mais à l'écart de toute église / Celle qui est restée lumineuse au dam de sa famille obscurantiste soumise à un Dieu méchant / Ceux qui n'ont pas souscrit au militantisme universaliste meurtrier qui a marqué la Nouvelle Eglise de l'Homme, des Jacobins aux Gardes rouges / Celui qui veille au fil de l'épée de sa mémoire / Celle qui ne laissera pas Miss 2013 se faire humilier qu'elle soit Indienne ou Tunisienne / Ceux qui vomissent toute forme de fanatisme y compris celle de l'Eglise universelle de l'indifférence / Celui qui a léché le cul des bourreaux maoïstes et continue de flatter leurs fils crypto-capitalistes évidemment meilleurs en affaires / Celle qui a chez elle la collection complète de la Fackel de Karl Kraus / Ceux qui ne se flingueront pas en 2013 vu qu'il y a 2000 ans qu'ils militent contre le port d'arme personnelle même en Arizona / Celui qui spécule sur une relance du marché religieux en Chine post-communiste / Celle qui constate qu'avec le succès se développe l'entropie et conseille donc à son neveu le jeune écrivain-dont-on-parle de se méfier de sa baraka sans trop se la jouer rabat-joie / Ceux qui restent lucides en dépit de leur optimisme naturel / Celui qui observe la naissance d'un néo-christianisme américain fondé sur l'individualisme narcissique et la gestion machiavélique des biens de la Nation déclarés marchandises divines / Celle qui taxe d'hystérie la folie prosélyte de son cousin évangéliste au nom prédestiné de Dieudonné Failebien / Ceux qui lisent Dostoïevski pour en savoir plus sur l'hystérie latente de l'Amour soumis à la guerre des sexes ou du Pouvoir soumis à l'hybris des nations / Celui qui récuse tout militantisme sacré / Celle qui supporte de moins en moins le drill physico-psychique de la prière obligatoire / Ceux qui feront avec ceux qui font sans moi, etc.

(Liste jetée sur la pénultième page de l'éphéméride de l'an 2012 suivant la naissance présumée du Palestinien Iéshouah dont l'âme est toujours SDF disent certains (et j'en suis) tandis que l'établissement de nouvelles colonies sur terre d'Israël va bon train)

Celui qui écrit sur une nouvelle page blanche du livre noir / Celle qui fait regonfler les pneus de sa chaise roulante au seuil de l'an neuf dont l'horizon a l'air dégagé mais elle demande à voir / Ceux qui ont un coeur de rechange pour au cas où / Celui qui ne fera plus jamais le Cervin qu'à l'huile d'oeillette ou à l'eau sans mettre de celle-ci dans son vin ça c'est garanti / Celle qui ne peint plus que d'une main vu que l'autre est tendue au service d'Emmaüs à la satisfaction posthume de l'Abbé Pierre qui aimait bien comme on sait la peinture figurative genre Van Gogh première manière / Ceux qui peignent le Diable sur la muraille avant de la dynamiter / Celui qui est resté assez religieux mais à l'écart de toute église / Celle qui est restée lumineuse au dam de sa famille obscurantiste soumise à un Dieu méchant / Ceux qui n'ont pas souscrit au militantisme universaliste meurtrier qui a marqué la Nouvelle Eglise de l'Homme, des Jacobins aux Gardes rouges / Celui qui veille au fil de l'épée de sa mémoire / Celle qui ne laissera pas Miss 2013 se faire humilier qu'elle soit Indienne ou Tunisienne / Ceux qui vomissent toute forme de fanatisme y compris celle de l'Eglise universelle de l'indifférence / Celui qui a léché le cul des bourreaux maoïstes et continue de flatter leurs fils crypto-capitalistes évidemment meilleurs en affaires / Celle qui a chez elle la collection complète de la Fackel de Karl Kraus / Ceux qui ne se flingueront pas en 2013 vu qu'il y a 2000 ans qu'ils militent contre le port d'arme personnelle même en Arizona / Celui qui spécule sur une relance du marché religieux en Chine post-communiste / Celle qui constate qu'avec le succès se développe l'entropie et conseille donc à son neveu le jeune écrivain-dont-on-parle de se méfier de sa baraka sans trop se la jouer rabat-joie / Ceux qui restent lucides en dépit de leur optimisme naturel / Celui qui observe la naissance d'un néo-christianisme américain fondé sur l'individualisme narcissique et la gestion machiavélique des biens de la Nation déclarés marchandises divines / Celle qui taxe d'hystérie la folie prosélyte de son cousin évangéliste au nom prédestiné de Dieudonné Failebien / Ceux qui lisent Dostoïevski pour en savoir plus sur l'hystérie latente de l'Amour soumis à la guerre des sexes ou du Pouvoir soumis à l'hybris des nations / Celui qui récuse tout militantisme sacré / Celle qui supporte de moins en moins le drill physico-psychique de la prière obligatoire / Ceux qui feront avec ceux qui font sans moi, etc.

(Liste jetée sur la pénultième page de l'éphéméride de l'an 2012 suivant la naissance présumée du Palestinien Iéshouah dont l'âme est toujours SDF disent certains (et j'en suis) tandis que l'établissement de nouvelles colonies sur terre d'Israël va bon train) Celui qui est né pour gagner / Celle qui ne t'a pas programmé dans son plan de carrière / Ceux qui réussissent même quand ils ratent leur train comme ils le disent à Venise où les voici plantés / Celui qui maximise le potentiel violent de son pitbull Adolf dit aussi Dolfi par son amie blonde / Celle qui ne pense qu'à terrasser le chef de rayon sur le balcon / Ceux qui ont conquis la moitié du trottoir en 2012 et finiront le job en 2013 / Celui qui sommeille droit dans ses bottes / Celle qui savoure la victoire de Samothrace /Ceux qui traitent la mite de Sisyphe au Fly Tox / Celui qui apprend à son Rottweiler à pisser à droite sur les fourmis gauchistes / Celle qui grimpe sur l'échelle des espèces / Ceux qui sont parvenus sans être jamais satisfaits ni rembourrés / Celui qui monte sur la pute sans voir Monmartre / Celle qui descend à Tulle pour se remonter le moral / Ceux qui ont un mental à crémaillère / Celui qui marche sur les têtes pour mieux botter les culs / Celle qui pète plus haut que son string à faux diamants incrustés genre Paris Hilton sur le déclin /Ceux qui voulaient se faire Vegas-Paris en une nuit mais ont fini par boire la tasse / Celui qui a une bombe H dans le boxer mais a perdu le code / Celle qui l'a tellement voulu qu'elle s'est retrouvée au pouvoir avec un cigare quelque part / Ceux qui l'ont dans l'os sans avoir mangé leur pain perdu ce qui prouve que le Boss l'est pas rosse / Celui qui a tout misé sur son fils qui finit hélas gravement assassiné dans une remise / Celle qui se met à son compte pour ruiner ses maris / Ceux qui reprendront le bus en 2013 vu qu'ils apprécient la philosophie dans le couloir, etc.

Celui qui est né pour gagner / Celle qui ne t'a pas programmé dans son plan de carrière / Ceux qui réussissent même quand ils ratent leur train comme ils le disent à Venise où les voici plantés / Celui qui maximise le potentiel violent de son pitbull Adolf dit aussi Dolfi par son amie blonde / Celle qui ne pense qu'à terrasser le chef de rayon sur le balcon / Ceux qui ont conquis la moitié du trottoir en 2012 et finiront le job en 2013 / Celui qui sommeille droit dans ses bottes / Celle qui savoure la victoire de Samothrace /Ceux qui traitent la mite de Sisyphe au Fly Tox / Celui qui apprend à son Rottweiler à pisser à droite sur les fourmis gauchistes / Celle qui grimpe sur l'échelle des espèces / Ceux qui sont parvenus sans être jamais satisfaits ni rembourrés / Celui qui monte sur la pute sans voir Monmartre / Celle qui descend à Tulle pour se remonter le moral / Ceux qui ont un mental à crémaillère / Celui qui marche sur les têtes pour mieux botter les culs / Celle qui pète plus haut que son string à faux diamants incrustés genre Paris Hilton sur le déclin /Ceux qui voulaient se faire Vegas-Paris en une nuit mais ont fini par boire la tasse / Celui qui a une bombe H dans le boxer mais a perdu le code / Celle qui l'a tellement voulu qu'elle s'est retrouvée au pouvoir avec un cigare quelque part / Ceux qui l'ont dans l'os sans avoir mangé leur pain perdu ce qui prouve que le Boss l'est pas rosse / Celui qui a tout misé sur son fils qui finit hélas gravement assassiné dans une remise / Celle qui se met à son compte pour ruiner ses maris / Ceux qui reprendront le bus en 2013 vu qu'ils apprécient la philosophie dans le couloir, etc. Notes de l'isba (29)

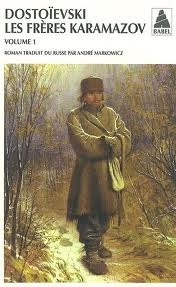

Ivan le rebelle. - La première grande conversation rapprochant Ivan Karamazov, le plus ou moins athée, et son frère Aliocha, de cinq ans son cadet, évoque la passion des "gamins russes" pour les grandes questions philosophiques et politiques de l'époque, liées au sens de la vie et aux changements nécessités par l'état social russe. Ivan se voudrait au-dessus du commun, où il sait qu'Aliocha peut le rejoindre "droit dans ses bottes". Et de fait, son benjamin, plus chrétien que lui mais nullement borné, est à même de l'écouter et de comprendre sa diatribe de révolté contre un Dieu permettant la souffrance des enfants, et contre ces Russes prétendus croyants qui martyrisent leurs gosses.

Même s'il est un peu effrayé par la rébellion de son frère, Aliocha partage son indignation tout en invoquant la figure compatissante et consolatrice du Christ. Or, cette évocation de l'innocence enfantine ne contredit en rien mon propre sentiment que, très tôt, ses premières blessures, ou ses premiers désirs, peuvent arracher l'enfant à cet état de candeur présumée et le rendre à son tour méchant ou cruel, "limite pervers", par mimétisme ou réflexe de défense, comme on le voit très bien dans le film Jagten de Thomas Vinterberg, entre autres nombreux exemples.

Notes de l'isba (29)

Ivan le rebelle. - La première grande conversation rapprochant Ivan Karamazov, le plus ou moins athée, et son frère Aliocha, de cinq ans son cadet, évoque la passion des "gamins russes" pour les grandes questions philosophiques et politiques de l'époque, liées au sens de la vie et aux changements nécessités par l'état social russe. Ivan se voudrait au-dessus du commun, où il sait qu'Aliocha peut le rejoindre "droit dans ses bottes". Et de fait, son benjamin, plus chrétien que lui mais nullement borné, est à même de l'écouter et de comprendre sa diatribe de révolté contre un Dieu permettant la souffrance des enfants, et contre ces Russes prétendus croyants qui martyrisent leurs gosses.

Même s'il est un peu effrayé par la rébellion de son frère, Aliocha partage son indignation tout en invoquant la figure compatissante et consolatrice du Christ. Or, cette évocation de l'innocence enfantine ne contredit en rien mon propre sentiment que, très tôt, ses premières blessures, ou ses premiers désirs, peuvent arracher l'enfant à cet état de candeur présumée et le rendre à son tour méchant ou cruel, "limite pervers", par mimétisme ou réflexe de défense, comme on le voit très bien dans le film Jagten de Thomas Vinterberg, entre autres nombreux exemples.

Scandales et belles paroles - La révolte d'Ivan Karamazov contre un Créateur incessamment loué par les Psaumes et les Hymnes et les Félicitations reconnaissantes, alors que sa Création accuse des défauts indignes de l'artisan le plus foutraque, se retrouve chez l'essayiste américaine Annie Dillard, catholique hautement paradoxale qui détaille, dans la formidable suite d'observations d'Au présent, les raisons de cracher à la gueule d'un Dieu autorisant les malformations de naissance des enfants dits nains à têtes d'oiseau, entre autres monstres atteints du syndrome de Hurler que le Talmud salue par la bénédiction: "Béni sois-tu ô Seigneur qui crée des êtres dissemblables!"

L'adoration d'un petit Jésus à deux têtes est-elle envisageable ? On demande à voir. Comme on demande à voir un religieux qui dise réellement ce qu'il ressent à la mère de cet enfant-là...

Scandales et belles paroles - La révolte d'Ivan Karamazov contre un Créateur incessamment loué par les Psaumes et les Hymnes et les Félicitations reconnaissantes, alors que sa Création accuse des défauts indignes de l'artisan le plus foutraque, se retrouve chez l'essayiste américaine Annie Dillard, catholique hautement paradoxale qui détaille, dans la formidable suite d'observations d'Au présent, les raisons de cracher à la gueule d'un Dieu autorisant les malformations de naissance des enfants dits nains à têtes d'oiseau, entre autres monstres atteints du syndrome de Hurler que le Talmud salue par la bénédiction: "Béni sois-tu ô Seigneur qui crée des êtres dissemblables!"

L'adoration d'un petit Jésus à deux têtes est-elle envisageable ? On demande à voir. Comme on demande à voir un religieux qui dise réellement ce qu'il ressent à la mère de cet enfant-là...

Par tous les bouts. - Mais les religieux ont bon dos. Il est vrai qu'ils se posent en spécialistes, mais pas tous. Un Drewerman a péché par facilité en les classant tous "fonctionnaires de Dieu". Il faut absolument lire, ces jours, un essai de l'étrange philosophe Peter Sloterdijk, intitulé La Folie de Dieu et scrutant l'aval de tout ça, où religion et civilisation pourraient recommencer à rimer. On en est évidemment loin mais Sloterdijk montre bien que l'alternative n'est pas où l'on croit qu'elle est, entre croyance et incroyance, mais entre impatience et connaissance: volonté de tout fracasser pour complaire au Surpuissant, fantasme errant de la divinité mastoc qui écrase, et patiente écoute d'une autre voix indiquant une autre voie...

Par tous les bouts. - Mais les religieux ont bon dos. Il est vrai qu'ils se posent en spécialistes, mais pas tous. Un Drewerman a péché par facilité en les classant tous "fonctionnaires de Dieu". Il faut absolument lire, ces jours, un essai de l'étrange philosophe Peter Sloterdijk, intitulé La Folie de Dieu et scrutant l'aval de tout ça, où religion et civilisation pourraient recommencer à rimer. On en est évidemment loin mais Sloterdijk montre bien que l'alternative n'est pas où l'on croit qu'elle est, entre croyance et incroyance, mais entre impatience et connaissance: volonté de tout fracasser pour complaire au Surpuissant, fantasme errant de la divinité mastoc qui écrase, et patiente écoute d'une autre voix indiquant une autre voie...

Celui qui libère deux places en se levant dans l'autobus / Celle qui se peint les ongles à la laque de carosse noire / Ceux qui portent des luettes de bois au goûter des voyeurs / Celui qui ne croit qu'à ce qu'il boit / Cellequi réclame des preuves de ton amour qu'elle puisse déposer à sa banque / Ceux qui jouent au bugle sur la terrasse ventée / Celui qui enfreint le dressing code en se présentant nu à son enterrement /Celle dont le caraco vert Véronèse jure avec sa tenue de veuve éplorée / Ceux qui donnent le ton au club de karaoké que réprouve le public bantou pour son tour olé olé / Celui qui a toujours eu l'air d'un colonbelge quoiqu'il en eût /Celle qui chope un coup de froid dansla chapelle ardente/ Ceux qui n'ont de cesse d'imiter le grand nombre en se proclamant uniques au monde /Celui qui entonne un cantique protestant au dam de ses confrères Hell'sAngels / Celle qui pose un emplâtre sur ta jambe de bois et t'offre un yukulele pour la bercer / Ceux qui ont une opinon de rechange au cas où leurs pneus crèveraient / Celui qui remonte le moral de sa soeur par sa face ensoleillée / Celle qui agace un peu ses collègues du McDo avec ses façons de revisiter l'ontologie conceptuelle niveau chicken nuggets / Ceux qui froncent le sourcil en levant le petit doigt qui sait tout / Celui qui se passe des rires enregistrés quand il se rase /Celle qui a tâté du gang bang avant de revenir au point de croix / Ceux qui déconnent sans détoner / Celui qui pense et donc suit l'exemple du sergent Descartes qu'on dit un as de la boussole / Celle qui a passé Noël dans un placard au motif qu'elle avait agacé ses neveux rockers tolérants mais sans plus / Ceux qui n'admettent que les contradicteurs qui pensent comme eux / Celui qui éventre son piano en quête de l'esprit de Beethoven / Celle qui rompt le pacte de non-agression avec sa voisine corbeau à langue de vipère et bave de crapaud / Ceux qui se promettent d'être meilleurs en 2013 qu'en 2012 en rappelant à leurs amis de Facebook que l'homme est perfectible et d'autant plus que la femme suit avec la trousse de secours, etc.

Celui qui libère deux places en se levant dans l'autobus / Celle qui se peint les ongles à la laque de carosse noire / Ceux qui portent des luettes de bois au goûter des voyeurs / Celui qui ne croit qu'à ce qu'il boit / Cellequi réclame des preuves de ton amour qu'elle puisse déposer à sa banque / Ceux qui jouent au bugle sur la terrasse ventée / Celui qui enfreint le dressing code en se présentant nu à son enterrement /Celle dont le caraco vert Véronèse jure avec sa tenue de veuve éplorée / Ceux qui donnent le ton au club de karaoké que réprouve le public bantou pour son tour olé olé / Celui qui a toujours eu l'air d'un colonbelge quoiqu'il en eût /Celle qui chope un coup de froid dansla chapelle ardente/ Ceux qui n'ont de cesse d'imiter le grand nombre en se proclamant uniques au monde /Celui qui entonne un cantique protestant au dam de ses confrères Hell'sAngels / Celle qui pose un emplâtre sur ta jambe de bois et t'offre un yukulele pour la bercer / Ceux qui ont une opinon de rechange au cas où leurs pneus crèveraient / Celui qui remonte le moral de sa soeur par sa face ensoleillée / Celle qui agace un peu ses collègues du McDo avec ses façons de revisiter l'ontologie conceptuelle niveau chicken nuggets / Ceux qui froncent le sourcil en levant le petit doigt qui sait tout / Celui qui se passe des rires enregistrés quand il se rase /Celle qui a tâté du gang bang avant de revenir au point de croix / Ceux qui déconnent sans détoner / Celui qui pense et donc suit l'exemple du sergent Descartes qu'on dit un as de la boussole / Celle qui a passé Noël dans un placard au motif qu'elle avait agacé ses neveux rockers tolérants mais sans plus / Ceux qui n'admettent que les contradicteurs qui pensent comme eux / Celui qui éventre son piano en quête de l'esprit de Beethoven / Celle qui rompt le pacte de non-agression avec sa voisine corbeau à langue de vipère et bave de crapaud / Ceux qui se promettent d'être meilleurs en 2013 qu'en 2012 en rappelant à leurs amis de Facebook que l'homme est perfectible et d'autant plus que la femme suit avec la trousse de secours, etc.

Images: l'isba d'été en hiver...

Images: l'isba d'été en hiver...

A La Désirade, ce 24 décembre 2012. – Je suis retombé ce matin sur ces notes d’il y a plus de trente ans, de mes carnets de l’époque :

La maison de mon enfance avait une bouche, des yeux, un chapeau. En hiver, quand elle se les gelait, elle en fumait une.

°°°

Noël en famille, ce sera toujours pour moi le retour à la maison chrétienne de mes parents. Au coeur de la nuit, c'est le foyer dont la douce chaleur rayonne dès qu'on a passé la porte. Puis c'est l'odeur du sapin qui nous évoque tant d'autres veillées, et nous nous retrouvons là comme hors du temps. Chacun se sent tout bienveillant. Nous chantons les hymnes de la promesse immémoriale. Nous nous disons sous cape: c'est entendu, nous serons meilleurs, enfin nous ferons notre possible. Nos pensées s'élèvent plus sereines et comme parfumées; et nous aimerions nous dire quelque chose, mais nous nous taisons. (25 décembre 1974)

°°°

C'étaient de vieilles cartes postales dans un grenier. Des mains inconnues les avaient écrites. L'une d'entre elles disait: “Je ne vous oublie pas”.

°°°