Des digressions qui émaillent Les misérables, la suite de chapitres consacrée au couvent de femmes du Petit-Picpus, en plein Paris, est particulièrement savoureuse, et notamment quand Hugo s’attarde à l’évocation haute en couleurs d’une centenaire au parler picard qui fut « du monde » avant la révolution. :« Une autre fois, la centenaire racontait des histoires. Elle disait que dans sa jeunesse les bernardins ne le cédaient pas aux mousquetaires, mais c’était le dix-huitième siècle. Elle contait la coutume champenoise, et bourguignonne des quatre vins avant la révolution. Quand un grand personnage, un maréchal de France, un prince, un duc et pair, traversait une ville de Bourgogne ou de Champagne, le corps de ville venait le haranguer et lui présentait quatre gondoles d’argent dans lesquelles on avait versé de quatre vins différents. Sur le premier gobelet on lisait cette inscription : vin de singe, sur le deuxième : vin de lion, sur le troisième : vin de mouton,sur le quatrième : vin de cochon. Ces quatre légendes exprimaient les quatre degrés que descend l’ivrogne: la première ivresse, celle qui égaye, la deuxième, celle qui irrite ; la troisième, celle qui hébète ; la dernière enfin, celle qui abrutit »...

À Le Désirade, ce samedi 7 mars. - Bonne conversation ce matin avec lady L., à propos des possibles malentendus liés au nouveau type de communication instaurée sur la Toile et par les réseaux sociaux. Elle toujours sur la réserve, ne tenant guère à s’exposer hors du cercle des très proches, et moi beaucoup plus impliqué, en bête de langage que je suis, prioritairement attentif à la communication et à ses limites, ses faux semblants, ses effusions plus ou moins illusoires, ses dérives et ses délires, ses complicités réelles ou factices, ses pièges, ses impasses et parfois ses réels échanges.

Comme il y a dix ans que je tisse ma toile virtuelle, depuis Hotmail.com et son forum littéraire où je sévissais sous le nom de Livia, concierge lettrée de la rue des Comédiens, à Bruxelles, je suis pas mal rompu à cet exercice qui n’est en somme que ce qu’on veut qu’il soit.

J’en ai, personnellement, très vite évalué les limites,surtout au contact des pédant(e)s de la République des pions à la française et de quelques taré(e)s caractérisés, mais les virtualités de l’instrument n’ont cessé de se développer, avec l’ouverture de mon blog perso et sur Facebook, jusqu’à devenir une espèce d’orgue verbal aux multiples registres.

De mon activité sur la Toile procède, en outre le développement à la fois kaléidoscopique et panoptique de mes carnets, dont la conception, la structure et la distribution des contenus et des signifiants n’ont cessé de cristalliser en nouvelles formes à travers les années.

En postface à l’Esquisse d’un troisième journal de Max Frisch, Peter von Matt rappelle que, dès les années 1940, Frisch a composé un Journal dont la visée concertée et la forme se distinguent du processus ordinaire des journaux intimes : « Il s’agit d’une composition rigoureusement structurée, de textes de réflexion et de narration, dont les liens tissent unréseau de thèmes et de motifs récurrents. Un « Journal », au sens où l’entend cet autreur, n’est donc pas la somme des notes quotidiennes que l’on prend en plus de son travail d’écrivain, mais un résultat de la volonté artistique au sens le plus strict. En tant que forme littéraire, il a une valeur identique à celle du roman, du récit, de la pièce de théâtre. Il y a toujours eu aussi chez Frisch des notes ordinaires de l’autre espèce, jetées en passant sur le papier, mais il ne les a jamais jugées dignes d’être publiées ».

Cette question de la publication n’est pas à négliger. À tout moment ainsi, il convient de se demander ce qui « mérite » d’être livré à l'attention d’autrui, ce qui doit rester « privé », et ce qui relève de la corbeille.

°°°

Nous retrouvons cet après-midi le lac encore gelé de Joux, la vallée suspendue et ses assez moches villages agro-industriels, enfin la librairie à l’enseigne de La pensée sauvage où,régulièrement, j’échange des centaines de livres arrachés au corpus invasif de mes bibliothèque contre deux ou trois ou treize ou trente-trois rossignols.

Nous retrouvons cet après-midi le lac encore gelé de Joux, la vallée suspendue et ses assez moches villages agro-industriels, enfin la librairie à l’enseigne de La pensée sauvage où,régulièrement, j’échange des centaines de livres arrachés au corpus invasif de mes bibliothèque contre deux ou trois ou treize ou trente-trois rossignols.

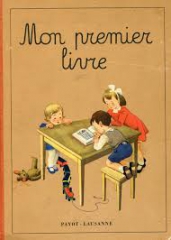

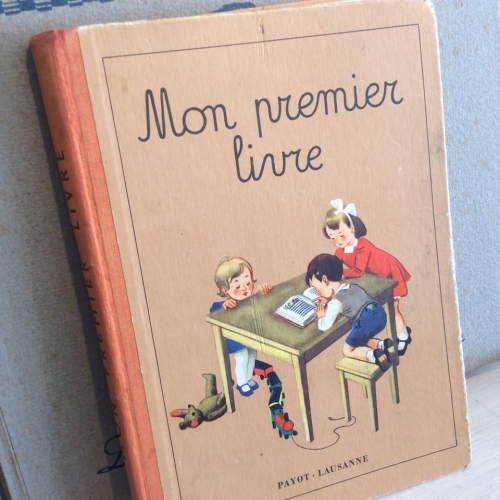

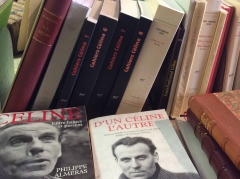

Ainsi, contre vingt sacs, représentant à peu près 500 livres, distraits de mes trois antres aux rayons surchargées de plus de 20.000 bouquins aurai-je choisi, cette fois, les pamphlets antisémites de Céline dont la rareté explique le prix – mais je tenais une bonne fois à m’en faire une idée sur pièce -, une anthologie de la poésie contemporaine éditée à la Guilde par Jean Paulhan et Dominique Aury (avec l’adjonction d’une brochure des « dissidents » Eluard et Aragon, qui chipotèrent à l’idée de se trouver inclus dans une édition dirigée par le patron point assez communiste de la NRF), une édition de1958 de Mon premier livre aux images délicieusement désuètes et dont l’idéologie helvétiste module les thèmes familiaux et patriotiques de notre enfance (à la lettre N on voit un Nègre en pagne bleu clair décent…), un autre monument rare de notre culture populaire intitulé Le Testament de Jean-Louiset recueillant mille recettes de tisanes médicinales, onguents et autres remèdes de nos aïeux ; une évocation de Paris signée Victor Hugo et parue dans la collection de l’Oiselier que j’aime bien compléter, enfin un recueil de poèmes de Claire Krähenbühl intitulé La table des liens, pour retrouver une voix proche. Ma bonne amie, pour sa part, aura jeté son modeste dévolu sur un album photographique de belle qualité, consacré à un renardeau et qu’elle entend offrir à un enfant de notre connaissance. Tout cela sans la moindre prétention bibliophilique, cela va sans dire, dans notre goût simplet du moment…

°°°

Philippe Sollers dans L’école du mystère : « Tu ne trembles pas, carcasse, mais tu tremblerais peut-être si tu savais où je te conduis. J’aime cette poussière qui meconstitue et qui écrit. Qu’elle en soit capable reste quand même un mystère ».

°°°

L’un des thèmes récurrents, quoique non explicite, de mon roman en chantier, La Vie des gens, pourrait être dit la quête d’une immunité sensible et spirituelle dans le froid glacial de la société contemporaine, et j’aime en repérer les lieux possibles, comme cette librairie à l’écart, au bord de ce lac gelé, à l’enseigne de La Pensée sauvage, qui relève à la fois du sanctuaire de l’écrit mais sans prétention de luxe, et du cabinet de curiosité. Y revenant je trouve cette Prière des morts en langue inconnue, sur une longue bande de peau de chèvre ;et sans un mot je salue la présence de Shitao dont François Cheng célèbre la mémoire.

Le maître de céans me présente sa balance à opium, qui me fait penser à deux poètes passés par les fumées, Michaux et Cocteau, puis je retrouve la série d’Amadou qui enchanta nos enfances - toute une paroi dévolue là derrière à la mémoire de nos enfances et qui jamais n’oubliera de rajeunir tant Bibi Fricotin et les Pieds Nickelés restent d’attaque, les Filou Boys ou Bécassine campant avec les scouts. Et partout de quoi s’échapper de la platitude et du bilan mortifère, partout où se retrouver…

Le maître de céans me présente sa balance à opium, qui me fait penser à deux poètes passés par les fumées, Michaux et Cocteau, puis je retrouve la série d’Amadou qui enchanta nos enfances - toute une paroi dévolue là derrière à la mémoire de nos enfances et qui jamais n’oubliera de rajeunir tant Bibi Fricotin et les Pieds Nickelés restent d’attaque, les Filou Boys ou Bécassine campant avec les scouts. Et partout de quoi s’échapper de la platitude et du bilan mortifère, partout où se retrouver…

Enfin ces mots de La Maison de verre d’Odilon-Jean Périer dans ce livre rouge et or que j’emporterai au prix de 25francs :

« À la limite de la lumière et de l’ombre

Je remue un trésor plus fuyant que le sable

Je cherche ma chanson parmi les bruits du monde

Je cherche mon amour au milieu des miracles »…

°°°

Henri Michaux à propos de la Lettreau père de Franz Kafka : « Dans ce texte, d’ailleurs capital, lemanque d’insoumission m’éberlueu et m’indigne ».

À la Désirade,ce dimanche 8 mars. – En traitant ce matin le tas de journaux et d’hebdos que j’ai mis decôté depuis le début de l’année, je me dis comme tant d’autresfois : à quoi bon ? tout en continuant de trier et de découper ce qui m’intéressera d’une façon ou del’autre. Par ailleurs, les événements de janvier ont suscité de très nombreux écrits à chaud, parfois intéressants. À notre retour d’Espagne, j’ai constaté que mes anciens camarades de 24 Heures avaient assuré et même plus, notamment notre correspondant à Paris, Xavier Alonso alias El Jefito, qui a su tenir la bonne distance à la fois empathique et lucide. En revanche m’a sidéré, et crescendo, la violence et, parfois, la vulgarité (surtout chez certaines femmes idéologues excitées et certains vieux notables fachos à la coule) qui s’est bientôt déchaînée sur les blogs et les forums de droite plus ou moins extrême, dont la plateforme de Boulevard Voltaire où j’ai copié/collé divers appels à lahaine raciale concluant à la stigmatisation des musulmans de France au titre d’ennemis de l’intérieur. Or c’est le moment, je crois, d’être attentif à ce genre de détails d’époque, dont le roman de Michel Houellebecq manque décidément.

Quant à mon obstination à accumuler les coupures et autres documents de mémoire dont j’aurai rarement, à vrai dire, fait un usage conséquent, elle remonte à plus de cinquante ans puisque cela m’a pris le lendemain de la mort de Kennedy (j’avais seize ans et je me trouvais au théâtre de Beaulieu au moment où la terrible nouvelle a été annoncée aprèsle tomber de rideau, et je me rappelle comme d’hier l’abattement général des gens quittant la salle…), et repris ensuite en mai 68, à l’entrée des chars russes à Prague, à la chute de Saïgon puis à celle du mur de Berlin, après le 11 septembre et en maintes autres occasions, de l’élection de Barack Obama aux printemps arabes et jusqu’aux attentats des 7 et 9 janvierdernier.

Cependant je me demande, finalement, si le contenu de ces milliers de coupures n’est pas moins important que le seul geste de retenir, ou d’essayer de retenir, de découper des bouts de temps, de plier et de trier des moments marquants de notre histoire collective, quitte à revivre des moments non moins précieux de notre histoire personnelle ?

°°°

Après cinquante pages de L’école des cadavres, je cale et me demande si vraiment je vais m’infliger beaucoup plus de ces éructations contre les « youtres », la France pourrie, la démocratie moisie, l’Amérique encore pire et les Soviets encore plus pires d’ailleurs engendrés par les youtres, et le serpent de la haine de se mordre la queue.

Après cinquante pages de L’école des cadavres, je cale et me demande si vraiment je vais m’infliger beaucoup plus de ces éructations contre les « youtres », la France pourrie, la démocratie moisie, l’Amérique encore pire et les Soviets encore plus pires d’ailleurs engendrés par les youtres, et le serpent de la haine de se mordre la queue.

Le cher Guillemin me fait sourire, rétrospectivement parlant, quand, dans sa causere télévisée, il « sauve » les pamphlets de Céline au nom de la littérature, n ‘est-ce pas, en arguant que jamais l’écrivain n’a dénoncé de juif ni confié aucun article aux journaux de la Collaboration, puis en mettant son délire sur le compte du génie égaré voyant du juif partout. Même argument chez un Marc-Edouard Nabe : on ne touche pas au génie.

Bien entendu c’est la rioule, mais je n’aime pas tant. C’est d’entrée la chtite musique jazzy sur l’air de la sirène, et ensuite que ça expectore à tout-vat !

D’abord le Tout Gros Amalgame sur le mortel dentier mondial : « Allons tout de suite au fond des chose Les Démocraties veulent la guerre. Les Démocraties auront la guerre finalement. Démocratie=Masses aryennes domestiquées, rançonnées, vinaigrées, divisées, muflisées, ahuries par les Juifs au saccage, hypnotisées, dépersonnalisées, dressées aux haines absurdes, fratricides. Perclues, affolées par la propagande infernale youtre : Radio, Ciné, Presse, Loges, fripouillages électoiraux,marxistes, socialistes, larocquistes, vingt cinquième-heuristes, tout ce qu’il vous plaira, mais en définitive : conjuration juive, sa trapie juive, tyrannie gangrenante juive ».

Et la machine est lancée qui va bientôt embrayer à l’exclamative :« Oyez cartel ! Fienteuse Rivalerie ! Bourbilleux stylophores ! Ergotoplasmes des 82.000 paroisses ! Maisons Culturiphages des 188.000 ghettos rédactorigènes ! Détergez-vous l’eschare !Grignotez-vous la croûte et poignez-vous horrible ! Le jour de bander enfin nous arrive ! »

Et comment dire alors ? Je dirai que cette rioule ne me fait pas rire tant je la sens dressée « aux haines absurdes », tout le contraire du Michaux de La Marche dans le tunnel, à la même époque, qui disait sa haine de la guerre en poète moins intoxiqué d’idéologie rance.

Cela étant, le Ferdine ne dit pas là-dedans que des conneries, de loin pas, mais l’ennui est que, dès qu’on serait prêt d’abonder, par exemple surl ’indéniable racisme de la première tribu juive, dans le sens de l’emporté Fulminator,on se sentirait à son tour emporté et le délire rebondirait comme aujourd’hui entre néo-déments idéologues de l’un et l’autre bord.

Quant à censurer les pamphlets de Céline, j’y reste absolument opposé, et d’autant plus que sa Correspondance a trouvé sa place dans La Pléiade, qui contient des morceaux aussi gratinés que la page 114 de L’école des cadavres dont je tiens en mains la 27e édition, parue en 1938 et qui fut donc, en ces temps admirables, un franc succès de librairie : « La religion judaïque est une religion raciste, ou pour mieux dire un fanatisme méticuleux, méthodique, anti-aryen, pseudo-raciste. Dès que le racisme ne fonctionne plus à sens unique,c’est-à-dire dans le sens juif, au bénéfice des Juifs, toute la juiverie instantanément se dresse, monte au pétard, jette feux et flammes, déclare le truc abominable, exorbitant, très criminel »…

Tout cela qui me rappelle un entretien avec l’ami Pierre Gripari, pour l’hebdo Construire (sous-titré « journal du capital à but social», que la rédactrice en chef m’avait prié de censurer au motif que l’énergumène traitait le Dieu de l’Ancien Testament d’« ordure nazie » et le Christ de « fiote sentimentale »…

°°°

Ne plus trop aller vers, mais accueillir ça oui : volontiers…

°°°

L’idée me vient que Théo, le peintre de mon roman, né en 1939 à Amsterdam et partageant la vie de Léa, née dans les hauts d’Annivers en 1945 – ils ont donc une guerre entre eux -, serait doté d’un pouvoir romanesque spécial lui permettant de rencontrer les morts dans le labyrinthe de ses rêves. Ma conversation de la nuit dernière avec Robert Walser, dans une auberge des hauts de Hundwil, est à l’origine de cet artifice narratif dont je vais probablement faire quelque chose...

°°°

À l’enseigne du cynisme mondialisé, trois pages sont consacrées, dans le dernier numéro de L’Obs, au motard extrémiste Alexandre Zaldostanov, « ange noir de Poutine » fan de MadMax dont les dehors de nazi à la russe me semblent bien compléter le tableau du dictateur russe à dégaine de serpent et menées de tueur d’Etat. Dans le droit fil du KGB dont il est issu, le Poutine encanaillé, court sur pattes mais d’autant plus crâne, montre bien sa vulgarité fondamentale dans ce nouveau style rock SM de la culture macho tous azimuts où les bikers Hell’s Angels et les Yakuzas japonais roulent les mécaniques en ligne comme autant d’escadrons de la mort.

Récemment encore, Zaldostanov en appelait à l’extermination des opposants, dont le plus flamboyant, Boris Nemtsov, vient aussi bien d’être abattu en pleine rue, comme le fut Anna Politovskaïa, assassinée en 2006. Dans la manif géante anti-Maïdan de février dernier, à Moscou, Zaldostanov avait lancé le cri de guerre « Tous des pédés ! », qui situe assez exactement le niveau mental de ce taré et de ses Loups de la nuit.

Récemment encore, Zaldostanov en appelait à l’extermination des opposants, dont le plus flamboyant, Boris Nemtsov, vient aussi bien d’être abattu en pleine rue, comme le fut Anna Politovskaïa, assassinée en 2006. Dans la manif géante anti-Maïdan de février dernier, à Moscou, Zaldostanov avait lancé le cri de guerre « Tous des pédés ! », qui situe assez exactement le niveau mental de ce taré et de ses Loups de la nuit.

Sur quoi l’on se demande, après avoir lu sa dernière chronique pro-russe du Matin-Dimanche, quand enfin Slobodan Despot va se mettre à la moto et se faire tatouer..

Dans L’ Esquisse de son trosième journal, qu’il a repris en 1981 après l’achat d’un loft à New York, Max Frisch exprime aussitôt ses sentiments violemment contradictoires à l’encontre de l’Amérique de Reagan (« I LOVE IT / I HATE IT / I LOVE IT / I Don’t KNOW / I LOVE IT »), en affirmant que les USA le font « gerber » (j’aurais plutôt traduit par « vomir », question de génération), cela me ramenant à ce que j’éprouvais l’autre soir en sortant de la projection d’American Sniper, film crédité de pacifisme par certains critiques alors qu’il relance l’idéologie nationaliste armée la plus chauvine et dédaigneuse des autres nations.

Que dirait le pauvre Max s’il revenait en tram bleu sur notre planète orange pour apprendre ce qui s’est passé à New York dix ans après sa mort ? sans parler de la relance impérialiste de Bush et mêmed’Obama ?

En 1981, il écrit « Ce qu’attendent nos amis américains : un miracle ! Ils veulent être à la fois redoutés et aimés. Si nous n’y parvenons pas, ils considèrent cela comme de l’anti-américanisme ».

Or aujourd’hui, je serais curieux de savoir ce que dirait Frisch d’ un film tel qu’American Sniper, exaltant le fait d’armes le plus vil (la cible traitée à trois cents mètres de distance, et 300 morts au palmarès du sniper) enréduisant l’adversaire à une horde de sauvages ? Lui qui aimait assez lesStates pour les critiquer, durement, ne sacrifierait sûremenet pas son senscritique au mol consentement actuel qui feint de trouver du pacifisme dans ledernier « film culte « de ce bon vieux Clint si sympa n’est-ce pas…

°°°

Tu m’énerves, Jean Ziegler, tu me gonfles avec tes dénonciations tous azimuts à n’en plus finir, tu me gonfles et d’autant plus que tout te donne de plus en plus raison, à croire que les banquiers actuels ont lu La Suisse lave plus blanc et tâchent de faire encore mieux ! Et voilà : nous avions à peine fini d’avaler de travers Destruction massive, que tu remets ça avec la réédition de Retournez les fusils, augmentée d’une préface qui actualise les nouvelles avancées des prédateurs - non mais tu ne vas donc jamais nous laisserprofiter du panorama, sacré Jean Ziegler, mon ami, dont je suis très humblement très fier de partager la colère et l’amour de la vie…

Tu m’énerves, Jean Ziegler, tu me gonfles avec tes dénonciations tous azimuts à n’en plus finir, tu me gonfles et d’autant plus que tout te donne de plus en plus raison, à croire que les banquiers actuels ont lu La Suisse lave plus blanc et tâchent de faire encore mieux ! Et voilà : nous avions à peine fini d’avaler de travers Destruction massive, que tu remets ça avec la réédition de Retournez les fusils, augmentée d’une préface qui actualise les nouvelles avancées des prédateurs - non mais tu ne vas donc jamais nous laisserprofiter du panorama, sacré Jean Ziegler, mon ami, dont je suis très humblement très fier de partager la colère et l’amour de la vie…

À La Désirade, ce mercredi 11 mars .- « Sacré Dany ! » me disais-je hier soir en regardant, à la télé, l’espèce de road-reportage réalisé par Cohn-Bendit à bord d’un camping-car joliment tagué à l’effigie du footballeur mythique Socrates,à travers le Brésil tout secoué de haine-amour pour « sa » coupe dumonde.

Sacré bougre de juif allemand de notre jeunesse, dont l’œil vif et malicieux de frondeur est resté le même, à passé 70 balais, qu’au temps des barricades du Quartier latin !

Oui, c’était touchant, et même réconfortant, malgré sa nostalgie et certaine mélancolie même, liée à la déprime fameuse des militants, de retrouver ce vieux gauchiste pur et doux et de le voir rencontrer ses anciens amis et, bien au-delà des scies complaisantes genre ancien combattant, de se mettre à l’écoute de telle jeune Indienne guarani défendant les droits de sa tribu ou telle activiste lumineuse du Mouvement pour la terre, entre autres figures du foot ou de la politique.

Oui, c’était touchant, et même réconfortant, malgré sa nostalgie et certaine mélancolie même, liée à la déprime fameuse des militants, de retrouver ce vieux gauchiste pur et doux et de le voir rencontrer ses anciens amis et, bien au-delà des scies complaisantes genre ancien combattant, de se mettre à l’écoute de telle jeune Indienne guarani défendant les droits de sa tribu ou telle activiste lumineuse du Mouvement pour la terre, entre autres figures du foot ou de la politique.

Dans la foulée, on aura remarqué le contraste entre son évidente déception, devant le Brésil actuel où les avancées des dernières décennies on tété suivies de retours en arrière, alors que ses camarades plaident plutôt pour la patience sans désarmer.

Mais quel beau témoignage, quoi qu’il en soit, fût-ce sous les dehors d’une opération médiatique, et quelle fidélité, comparable à celle d’un Jean Ziegler, chez cet increvable résistant qui n’a pas besoin de se dire CHARLIE pour rester fidèle à la Cause de sa vie...

— La meilleure réponse que je puisse vous donner tient dans le titre de mon livre: c'est une montée générale de l'insignifiance, marquée par la généralisation du conformisme, le manque de créativité dans tous les domaines, le collage, l'éclectisme, le plagiat, et enfin et surtout l'apathie des gens.

— La meilleure réponse que je puisse vous donner tient dans le titre de mon livre: c'est une montée générale de l'insignifiance, marquée par la généralisation du conformisme, le manque de créativité dans tous les domaines, le collage, l'éclectisme, le plagiat, et enfin et surtout l'apathie des gens.

— Rassurez-vous, je ne vais pas jouer les devins! Ce qui m'intéresse en priorité, c'est l'état actuel du monde, qu'il s'agit de considérer avec lucidité. Plutôt que de faire des prédictions oiseuses, je vais m'efforcer de retracer les grandes lignes de l'aventure humaine pour mieux éclairer l'ère nouvelle que nous vivons. Le changement de millénaire ne signifie pas grand-chose à mes yeux. Je crois en revanche qu'une nouvelle ère, l'ère atomique, a commencé le 6 août 1945, qui fait suite à l'ère chrétienne. Ce qui la caractérise est que, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, les armes sont capables d'atteindre une population dans son héritage biologique. C'est en quoi j'estime l'arme nucléaire proprement diabolique.

— Rassurez-vous, je ne vais pas jouer les devins! Ce qui m'intéresse en priorité, c'est l'état actuel du monde, qu'il s'agit de considérer avec lucidité. Plutôt que de faire des prédictions oiseuses, je vais m'efforcer de retracer les grandes lignes de l'aventure humaine pour mieux éclairer l'ère nouvelle que nous vivons. Le changement de millénaire ne signifie pas grand-chose à mes yeux. Je crois en revanche qu'une nouvelle ère, l'ère atomique, a commencé le 6 août 1945, qui fait suite à l'ère chrétienne. Ce qui la caractérise est que, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, les armes sont capables d'atteindre une population dans son héritage biologique. C'est en quoi j'estime l'arme nucléaire proprement diabolique. — Par le respect de la vie. Notez que je ne fais pas de la nature une idylle: le respect n'est pas la soumission béate, mais il vise à la préservation d'équilibres sans lesquels on court à la catastrophe. Or la religion du profit nous menace du pire.

— Par le respect de la vie. Notez que je ne fais pas de la nature une idylle: le respect n'est pas la soumission béate, mais il vise à la préservation d'équilibres sans lesquels on court à la catastrophe. Or la religion du profit nous menace du pire.

Un guide avisé

Un guide avisé Qu'il fasse flamber son nom une première fois avec ses mystiques Pâques ou qu'il nous entraîne dans ses grandes stances épiques du Transsibérien, qu'il brasse et brise et reconstruise le langage contemporain du «profond aujourd'hui» en poète moderne qui ne s'est jamais affilié pour autant à aucun «isme» esthétique ou politique, qu'il rêve de révolutionner l'art cinématographique, raconte sa guerre, nous emmène une fois de plus au bout du monde (par exemple à Sao Paùlo du Brésil, dans ses Feuilles de route inédites, où «seuls comptent cet appétit furieux cette confiance absolue cet optimisme cette audace ce travail ce labeur cette spéculation qui font construire dix maisons par heure de tous styles ridicules grotesques beaux grands petits nord sud égyptien yankee cubiste»), se reconnaisse foudroyé, renaisse ensuite en poète de la main gauche et nous laisse finalement en compagnie de Moravagine,de Dan Yack et de tant d'autres incarnations de son moi multiple — toujours Cendrars fait poésie de tout, dans l'orientation supérieure d'une cosmogonie poétique que le premier vers du Panama préfigure et concentre sous un rayon lustral: "Ce matin est le premier jour du monde"...

Qu'il fasse flamber son nom une première fois avec ses mystiques Pâques ou qu'il nous entraîne dans ses grandes stances épiques du Transsibérien, qu'il brasse et brise et reconstruise le langage contemporain du «profond aujourd'hui» en poète moderne qui ne s'est jamais affilié pour autant à aucun «isme» esthétique ou politique, qu'il rêve de révolutionner l'art cinématographique, raconte sa guerre, nous emmène une fois de plus au bout du monde (par exemple à Sao Paùlo du Brésil, dans ses Feuilles de route inédites, où «seuls comptent cet appétit furieux cette confiance absolue cet optimisme cette audace ce travail ce labeur cette spéculation qui font construire dix maisons par heure de tous styles ridicules grotesques beaux grands petits nord sud égyptien yankee cubiste»), se reconnaisse foudroyé, renaisse ensuite en poète de la main gauche et nous laisse finalement en compagnie de Moravagine,de Dan Yack et de tant d'autres incarnations de son moi multiple — toujours Cendrars fait poésie de tout, dans l'orientation supérieure d'une cosmogonie poétique que le premier vers du Panama préfigure et concentre sous un rayon lustral: "Ce matin est le premier jour du monde"...

Au demeurant, je me garderai de sabrer jusqu’à l’automutilation, vu que mon écriture aime les mots et que tout le monde ne peut être Simenon. C’est à vrai dire affaire d’équilibre. À propos de Simenon, je me rappelle que Colette ne lui passait rien quand il se montrait trop « littéraire », elle si soucieuse de mots choisis et de beau style. Du moins avait-elle compris le génie très particulier de ce romancier, exprimant le plus avec le moins d’adjectifs et de mots non usuels.

Au demeurant, je me garderai de sabrer jusqu’à l’automutilation, vu que mon écriture aime les mots et que tout le monde ne peut être Simenon. C’est à vrai dire affaire d’équilibre. À propos de Simenon, je me rappelle que Colette ne lui passait rien quand il se montrait trop « littéraire », elle si soucieuse de mots choisis et de beau style. Du moins avait-elle compris le génie très particulier de ce romancier, exprimant le plus avec le moins d’adjectifs et de mots non usuels. Comme j’ai assez peu d’estime pour les quadras actuels (je sais bien que c’est un préjugé, mais je leur préfère réellement les trentenaires), et que les romans « sur » le cancer me rebutent a priori, c’est un peu à reculons que j’ai entrepris la lecture de L’Empreinte amoureuse de Mélanie Chappuis, qui m’a retourné, comme on dit, en moins de vingt pages.

Comme j’ai assez peu d’estime pour les quadras actuels (je sais bien que c’est un préjugé, mais je leur préfère réellement les trentenaires), et que les romans « sur » le cancer me rebutent a priori, c’est un peu à reculons que j’ai entrepris la lecture de L’Empreinte amoureuse de Mélanie Chappuis, qui m’a retourné, comme on dit, en moins de vingt pages.  À La Désirade, ce vendredi 20 mars. - Circulant en voiture, je me passe et me repasse la lecture du Temps retrouvé par Michael Lonsdale. Régal que l'interminable et irrésistible pastiche de Goncourt évoquant les Verdurin, après l'évocation des ridicules du milieu mondain commentant la guerre et ses opérations du point de vue du GQG. On ne relève pas assez le comique de Proust, notamment dans sa façon de singer les rombières et les imbéciles. Quelle énergie prodigieuse chez cet éternel maladif, et quelles pointes, mais aussi quelles incomparables aquarelles paysagères ou affectives, et quelle mélancolie, quelle poésie ouvrant leurs clairières dans l’immense murmure pénombreux...

À La Désirade, ce vendredi 20 mars. - Circulant en voiture, je me passe et me repasse la lecture du Temps retrouvé par Michael Lonsdale. Régal que l'interminable et irrésistible pastiche de Goncourt évoquant les Verdurin, après l'évocation des ridicules du milieu mondain commentant la guerre et ses opérations du point de vue du GQG. On ne relève pas assez le comique de Proust, notamment dans sa façon de singer les rombières et les imbéciles. Quelle énergie prodigieuse chez cet éternel maladif, et quelles pointes, mais aussi quelles incomparables aquarelles paysagères ou affectives, et quelle mélancolie, quelle poésie ouvrant leurs clairières dans l’immense murmure pénombreux...  À La Désirade, ce samedi 21 mars. - Je poursuis ce matin le premier jet de ces carnets dans la maquette à pages blanches des Passions partagées, où j'avais rédigé, au Ball Pentel Fine Point, quelque 150 pages, laissant vides les 250 autres. Cela me fait tout drôle de retomber sur des notes de 2004, à commencer par celle-ci, datant du 12 mars: "Revenir sur les attentats de Madrid. Aujourd'hui l'on parle des islamistes plus que de l'ETA. Mais si c'était la même chose ? Même mouvements de la haine, j'entends: fondés sur des mécanismes huilé par la haine. Or je ne me sens pas habilité à en juger, sans défendre en rien le terrorisme, même s'il découle d'une sorte de logique. De fait il est logique que les damnés de la terre se soulèvent, mais il me semble que les terroristes trahissent ceux-ci en choisissant les armes des oppresseurs, sans parler de la psychologie du terroriste nous ramenant aux Démons de Dostoïevski. Logique du serpent qui se mord la queue."

À La Désirade, ce samedi 21 mars. - Je poursuis ce matin le premier jet de ces carnets dans la maquette à pages blanches des Passions partagées, où j'avais rédigé, au Ball Pentel Fine Point, quelque 150 pages, laissant vides les 250 autres. Cela me fait tout drôle de retomber sur des notes de 2004, à commencer par celle-ci, datant du 12 mars: "Revenir sur les attentats de Madrid. Aujourd'hui l'on parle des islamistes plus que de l'ETA. Mais si c'était la même chose ? Même mouvements de la haine, j'entends: fondés sur des mécanismes huilé par la haine. Or je ne me sens pas habilité à en juger, sans défendre en rien le terrorisme, même s'il découle d'une sorte de logique. De fait il est logique que les damnés de la terre se soulèvent, mais il me semble que les terroristes trahissent ceux-ci en choisissant les armes des oppresseurs, sans parler de la psychologie du terroriste nous ramenant aux Démons de Dostoïevski. Logique du serpent qui se mord la queue." Louis Calaferte dans ses carnets de Situation, en 1991, alors âgé de 63 ans, trois avant le grand départ qu’il pressent plus ou moins dans sa carcasse mal en point : « Plus question pour moi de jardiner, à demi impotent que je suis sur mes deux cannes – toute cette beauté printanière m’est tristesse».

Louis Calaferte dans ses carnets de Situation, en 1991, alors âgé de 63 ans, trois avant le grand départ qu’il pressent plus ou moins dans sa carcasse mal en point : « Plus question pour moi de jardiner, à demi impotent que je suis sur mes deux cannes – toute cette beauté printanière m’est tristesse».

Répondant à ma question de savoir ce qu’il pensait du road-reportagede Daniel Cohn Bendit, notre ami Eric Mathyer, installé à Curitiba depuis quelques années, me répond ceci qui en dit cent fois plus long que maintes analyses de prétendus spécialistes: « Aïe ! À ta question simple, on ne peut répondre de façon succincte car le problème est complexe. Le foot est bien sûr le « sport national » au Brésil mais il représente beaucoup plus que cela. C’est une façon de vivre, une phénomène de société, donc lié à la vie. On joue au foot à n’importe quel âge depuis qu’on se tient sur ses jambes jusqu’au moment où les jambes ne portent plus. On joue partout sans exception, dedans, dehors, au chaud au froid, en prison à l’école et à la pause au bureau. Le football influence les horaires scolaires, ceux des entreprises,c eux des familles et même ceux des églises ! Il y a des terrains de foot partoutet de toutes les tailles.

Répondant à ma question de savoir ce qu’il pensait du road-reportagede Daniel Cohn Bendit, notre ami Eric Mathyer, installé à Curitiba depuis quelques années, me répond ceci qui en dit cent fois plus long que maintes analyses de prétendus spécialistes: « Aïe ! À ta question simple, on ne peut répondre de façon succincte car le problème est complexe. Le foot est bien sûr le « sport national » au Brésil mais il représente beaucoup plus que cela. C’est une façon de vivre, une phénomène de société, donc lié à la vie. On joue au foot à n’importe quel âge depuis qu’on se tient sur ses jambes jusqu’au moment où les jambes ne portent plus. On joue partout sans exception, dedans, dehors, au chaud au froid, en prison à l’école et à la pause au bureau. Le football influence les horaires scolaires, ceux des entreprises,c eux des familles et même ceux des églises ! Il y a des terrains de foot partoutet de toutes les tailles.  Je reviens ce matin à Mon premier livre, acheté l’autre jour à La Pensées sauvage pour la somme exorbitante de 60 francs suisses, prix des reliques vintage à plus-value sentimentale indéniable. La couverture représente trois enfants réunis autour d’une table : un garçon de sept ou huit ans qui déchiffre, le doigt pointé, les lettres d’un livre ouvert ;son aînée, de neuf ou dix ans à sage ruban blanc dans les cheveux, qui a l’air de le chaperonner ; et la petite au museau juste affleurant la surface de la table. Les jeux (un ours en peluche et un train de bois) ont été abandonnés, et l’Attention se concentre sur l’exercice de lire. L’édition (« Nouvelle édition entièrement refondue » par diverses dames, dont la poétesse Vio Martin) date de 1958. J’avais onze ans et je venais de lire Michel Strogoff de Jules Verne, je collectionnais les bandes dessinées « pulps » de la série Artima et j’étais déjà accro à Bob Morane, en attendant les premiers San Antonio et la collection de Cinémonde, puis des Signe de piste…

Je reviens ce matin à Mon premier livre, acheté l’autre jour à La Pensées sauvage pour la somme exorbitante de 60 francs suisses, prix des reliques vintage à plus-value sentimentale indéniable. La couverture représente trois enfants réunis autour d’une table : un garçon de sept ou huit ans qui déchiffre, le doigt pointé, les lettres d’un livre ouvert ;son aînée, de neuf ou dix ans à sage ruban blanc dans les cheveux, qui a l’air de le chaperonner ; et la petite au museau juste affleurant la surface de la table. Les jeux (un ours en peluche et un train de bois) ont été abandonnés, et l’Attention se concentre sur l’exercice de lire. L’édition (« Nouvelle édition entièrement refondue » par diverses dames, dont la poétesse Vio Martin) date de 1958. J’avais onze ans et je venais de lire Michel Strogoff de Jules Verne, je collectionnais les bandes dessinées « pulps » de la série Artima et j’étais déjà accro à Bob Morane, en attendant les premiers San Antonio et la collection de Cinémonde, puis des Signe de piste… En alternance avec Mon premier livre, je lis Le Piège Daech – L’Etat islamique ou le retour de l’Histoire, très édifiante remontée aux sources du cancer islamiste en train de proliférer au Moyen-Orient, et bien au-delà, dont l’auteur rappelle les tenants colonialistes (la trahison et le cynisme de la Grande-Bretagne, notamment, au début du XXe siècle), avant de détailler les conséquences désastreuses de la politique américaine (notamment en Irak), d’expliquer sur quelles bases, pourries par la corruption et le mépris des populations, l’Etat islamique a progressé de quelle fulgurante et machiavélique façon, jouant à la fois sur le ressentiment occidental des musulmans et la décomposition d’Etats « dont la viabilité était largement viciée dès l’origine ».

En alternance avec Mon premier livre, je lis Le Piège Daech – L’Etat islamique ou le retour de l’Histoire, très édifiante remontée aux sources du cancer islamiste en train de proliférer au Moyen-Orient, et bien au-delà, dont l’auteur rappelle les tenants colonialistes (la trahison et le cynisme de la Grande-Bretagne, notamment, au début du XXe siècle), avant de détailler les conséquences désastreuses de la politique américaine (notamment en Irak), d’expliquer sur quelles bases, pourries par la corruption et le mépris des populations, l’Etat islamique a progressé de quelle fulgurante et machiavélique façon, jouant à la fois sur le ressentiment occidental des musulmans et la décomposition d’Etats « dont la viabilité était largement viciée dès l’origine ».

Nous retrouvons cet après-midi le lac encore gelé de Joux, la vallée suspendue et ses assez moches villages agro-industriels, enfin la librairie à l’enseigne de La pensée sauvage où,régulièrement, j’échange des centaines de livres arrachés au corpus invasif de mes bibliothèque contre deux ou trois ou treize ou trente-trois rossignols.

Nous retrouvons cet après-midi le lac encore gelé de Joux, la vallée suspendue et ses assez moches villages agro-industriels, enfin la librairie à l’enseigne de La pensée sauvage où,régulièrement, j’échange des centaines de livres arrachés au corpus invasif de mes bibliothèque contre deux ou trois ou treize ou trente-trois rossignols.  Le maître de céans me présente sa balance à opium, qui me fait penser à deux poètes passés par les fumées, Michaux et Cocteau, puis je retrouve la série d’Amadou qui enchanta nos enfances - toute une paroi dévolue là derrière à la mémoire de nos enfances et qui jamais n’oubliera de rajeunir tant Bibi Fricotin et les Pieds Nickelés restent d’attaque, les Filou Boys ou Bécassine campant avec les scouts. Et partout de quoi s’échapper de la platitude et du bilan mortifère, partout où se retrouver…

Le maître de céans me présente sa balance à opium, qui me fait penser à deux poètes passés par les fumées, Michaux et Cocteau, puis je retrouve la série d’Amadou qui enchanta nos enfances - toute une paroi dévolue là derrière à la mémoire de nos enfances et qui jamais n’oubliera de rajeunir tant Bibi Fricotin et les Pieds Nickelés restent d’attaque, les Filou Boys ou Bécassine campant avec les scouts. Et partout de quoi s’échapper de la platitude et du bilan mortifère, partout où se retrouver…  Après cinquante pages de L’école des cadavres, je cale et me demande si vraiment je vais m’infliger beaucoup plus de ces éructations contre les « youtres », la France pourrie, la démocratie moisie, l’Amérique encore pire et les Soviets encore plus pires d’ailleurs engendrés par les youtres, et le serpent de la haine de se mordre la queue.

Après cinquante pages de L’école des cadavres, je cale et me demande si vraiment je vais m’infliger beaucoup plus de ces éructations contre les « youtres », la France pourrie, la démocratie moisie, l’Amérique encore pire et les Soviets encore plus pires d’ailleurs engendrés par les youtres, et le serpent de la haine de se mordre la queue. Récemment encore, Zaldostanov en appelait à l’extermination des opposants, dont le plus flamboyant, Boris Nemtsov, vient aussi bien d’être abattu en pleine rue, comme le fut Anna Politovskaïa, assassinée en 2006. Dans la manif géante anti-Maïdan de février dernier, à Moscou, Zaldostanov avait lancé le cri de guerre « Tous des pédés ! », qui situe assez exactement le niveau mental de ce taré et de ses Loups de la nuit.

Récemment encore, Zaldostanov en appelait à l’extermination des opposants, dont le plus flamboyant, Boris Nemtsov, vient aussi bien d’être abattu en pleine rue, comme le fut Anna Politovskaïa, assassinée en 2006. Dans la manif géante anti-Maïdan de février dernier, à Moscou, Zaldostanov avait lancé le cri de guerre « Tous des pédés ! », qui situe assez exactement le niveau mental de ce taré et de ses Loups de la nuit.  Tu m’énerves, Jean Ziegler, tu me gonfles avec tes dénonciations tous azimuts à n’en plus finir, tu me gonfles et d’autant plus que tout te donne de plus en plus raison, à croire que les banquiers actuels ont lu La Suisse lave plus blanc et tâchent de faire encore mieux ! Et voilà : nous avions à peine fini d’avaler de travers Destruction massive, que tu remets ça avec la réédition de Retournez les fusils, augmentée d’une préface qui actualise les nouvelles avancées des prédateurs - non mais tu ne vas donc jamais nous laisserprofiter du panorama, sacré Jean Ziegler, mon ami, dont je suis très humblement très fier de partager la colère et l’amour de la vie…

Tu m’énerves, Jean Ziegler, tu me gonfles avec tes dénonciations tous azimuts à n’en plus finir, tu me gonfles et d’autant plus que tout te donne de plus en plus raison, à croire que les banquiers actuels ont lu La Suisse lave plus blanc et tâchent de faire encore mieux ! Et voilà : nous avions à peine fini d’avaler de travers Destruction massive, que tu remets ça avec la réédition de Retournez les fusils, augmentée d’une préface qui actualise les nouvelles avancées des prédateurs - non mais tu ne vas donc jamais nous laisserprofiter du panorama, sacré Jean Ziegler, mon ami, dont je suis très humblement très fier de partager la colère et l’amour de la vie…  Oui, c’était touchant, et même réconfortant, malgré sa nostalgie et certaine mélancolie même, liée à la déprime fameuse des militants, de retrouver ce vieux gauchiste pur et doux et de le voir rencontrer ses anciens amis et, bien au-delà des scies complaisantes genre ancien combattant, de se mettre à l’écoute de telle jeune Indienne guarani défendant les droits de sa tribu ou telle activiste lumineuse du Mouvement pour la terre, entre autres figures du foot ou de la politique.

Oui, c’était touchant, et même réconfortant, malgré sa nostalgie et certaine mélancolie même, liée à la déprime fameuse des militants, de retrouver ce vieux gauchiste pur et doux et de le voir rencontrer ses anciens amis et, bien au-delà des scies complaisantes genre ancien combattant, de se mettre à l’écoute de telle jeune Indienne guarani défendant les droits de sa tribu ou telle activiste lumineuse du Mouvement pour la terre, entre autres figures du foot ou de la politique.

Abdennour Bidar.Plaidoyer pour la fraternité. Albin Michel, 106p.

Abdennour Bidar.Plaidoyer pour la fraternité. Albin Michel, 106p.

À cette table du Major Davel, à Cully, où il a écrit une partie des Caves du Minustaire, Rafik Ben Salah voit aussi rouge que la couverture de son douzième livre : un roman truculent d’apparence où le conteur satirique s’en donne à cœur joie, mais dans lequel la dictature de Ben Ali est montrée, par le détail, dans sa férocité mafieuse. Ses sœurs et frères restés au pays doutaient d’ailleurs, il y a quelques mois, qu’il puisse jamais y remettre les pieds. Mais le vent de l’Histoire a tout chamboulé et voici que le rebelle de la première heure, plusieurs fois menacé de mort pour ses écrits, se sent rejoint et conforté par la jeunesse tunisienne. « Ce qui me réjouit surtout, c’est que les religieux ne sont pour rien dans ce mouvement d’émancipation ! Reste à espérer que celui-ci ne soit pas récupéré». Pour le vérifier sur le terrain, l’écrivain a déjà en poche son billet d’avion pour Tunis le 24 juillet prochain, jour des élections… »

À cette table du Major Davel, à Cully, où il a écrit une partie des Caves du Minustaire, Rafik Ben Salah voit aussi rouge que la couverture de son douzième livre : un roman truculent d’apparence où le conteur satirique s’en donne à cœur joie, mais dans lequel la dictature de Ben Ali est montrée, par le détail, dans sa férocité mafieuse. Ses sœurs et frères restés au pays doutaient d’ailleurs, il y a quelques mois, qu’il puisse jamais y remettre les pieds. Mais le vent de l’Histoire a tout chamboulé et voici que le rebelle de la première heure, plusieurs fois menacé de mort pour ses écrits, se sent rejoint et conforté par la jeunesse tunisienne. « Ce qui me réjouit surtout, c’est que les religieux ne sont pour rien dans ce mouvement d’émancipation ! Reste à espérer que celui-ci ne soit pas récupéré». Pour le vérifier sur le terrain, l’écrivain a déjà en poche son billet d’avion pour Tunis le 24 juillet prochain, jour des élections… » « La peur de ma vie »…

« La peur de ma vie »…

Or le sourire, assez malicieux, de ce libraire pas tout a fait comme les autres, traduit bien la nature a la fois débonnaire et indépendante de celui qui vous proposera rituellement un café avant de vous confier que ce qui l’enchante particulierement, dans sa librairie spacieuse aux fenêtres donnant sur le lac et le ciel, c’est qu’il peut y venir à pied depuis le chalet isolé des hauts du Pont qu’il a retapé naguère et ou il vit avec Martine et leurs deux enfants, Philémon et Lucille.

Or le sourire, assez malicieux, de ce libraire pas tout a fait comme les autres, traduit bien la nature a la fois débonnaire et indépendante de celui qui vous proposera rituellement un café avant de vous confier que ce qui l’enchante particulierement, dans sa librairie spacieuse aux fenêtres donnant sur le lac et le ciel, c’est qu’il peut y venir à pied depuis le chalet isolé des hauts du Pont qu’il a retapé naguère et ou il vit avec Martine et leurs deux enfants, Philémon et Lucille. Sans vocation particulière, Philippe Jaussy est venu aux livres... par la lecture, se lancant d’abord, à la vingtaine, dans les Oeuvres complètes de Freud, avant d’explorer... les explorateurs de l’anthropologie, tel Claude Levy-Strauss auquel il a emprunté le beau titre de Pensée sauvage. Auprès d’une “bonne amie” libraire, il développa ensuite son goût naturel pour la lecture, répondit en 1981 a une offre des éditions Delachaux et Niestlé, s’y sentit a l’aise avec les fameux “naturalistes” Paul Géroudet ou Robert Hainard, puis devint représentant de la maison de distribution SNL, en complicité avec l’editeur Michel Moret avec lequel il lanca, en 1991, la Foire aux livres de Romainmôtier, drainant chaque année des milliers de lecteurs au week-end du Jeûne federal, et dont il est désormais le cheville ouvrière avec une equipe de bénévoles. Au fil des années, ce qui n’etait qu’un stock personnel modeste, encombrant le chalet familial de cartons à bananes plus ou moins appreciés par Madame Jaussy, est ainsi devenu un fonds de quelque 100.000 livres...

Sans vocation particulière, Philippe Jaussy est venu aux livres... par la lecture, se lancant d’abord, à la vingtaine, dans les Oeuvres complètes de Freud, avant d’explorer... les explorateurs de l’anthropologie, tel Claude Levy-Strauss auquel il a emprunté le beau titre de Pensée sauvage. Auprès d’une “bonne amie” libraire, il développa ensuite son goût naturel pour la lecture, répondit en 1981 a une offre des éditions Delachaux et Niestlé, s’y sentit a l’aise avec les fameux “naturalistes” Paul Géroudet ou Robert Hainard, puis devint représentant de la maison de distribution SNL, en complicité avec l’editeur Michel Moret avec lequel il lanca, en 1991, la Foire aux livres de Romainmôtier, drainant chaque année des milliers de lecteurs au week-end du Jeûne federal, et dont il est désormais le cheville ouvrière avec une equipe de bénévoles. Au fil des années, ce qui n’etait qu’un stock personnel modeste, encombrant le chalet familial de cartons à bananes plus ou moins appreciés par Madame Jaussy, est ainsi devenu un fonds de quelque 100.000 livres...  “Ce qu’on trouve dans ma librairie est un peu a mon image”, précise le Combier d’adoption. Et d’énumerer ses domaines de prédilection, à commencer par toutes les théories philosophiques ou spirituelles par le truchement desquelles l’homme a essayé de répondre aux questions éternelles, et la littérature évidemment, mais les récits de voyages ou les livres traitant de nature sont tout aussi chers a l’ancien sauvegon des bords de la Venoge, alors que notre anar humaniste regarde d’un peu plus loin les ouvrages, combien plus “vendeurs”, traitant de santé ou de developpement personnel...

“Ce qu’on trouve dans ma librairie est un peu a mon image”, précise le Combier d’adoption. Et d’énumerer ses domaines de prédilection, à commencer par toutes les théories philosophiques ou spirituelles par le truchement desquelles l’homme a essayé de répondre aux questions éternelles, et la littérature évidemment, mais les récits de voyages ou les livres traitant de nature sont tout aussi chers a l’ancien sauvegon des bords de la Venoge, alors que notre anar humaniste regarde d’un peu plus loin les ouvrages, combien plus “vendeurs”, traitant de santé ou de developpement personnel...

Or, au fur et à mesure des publications, après le première tranche quasi brute de L’Ambassade du papillon, recouvrant les années 1993 à 1999 et dont la courbe « romanesque » va de ma rupture d’avec Dimitri à l’amitié folle du loup, la forme de ces carnets n’a cessé d’évoluer, vers l’extime et la cristallisation de notations poétiques ou satiriques brèves, pour aboutir aux constellations kaléidoscopiques de Riches Heures (2009), Chemins de traverse (2012) et L’échappée libre ( 2014).

Or, au fur et à mesure des publications, après le première tranche quasi brute de L’Ambassade du papillon, recouvrant les années 1993 à 1999 et dont la courbe « romanesque » va de ma rupture d’avec Dimitri à l’amitié folle du loup, la forme de ces carnets n’a cessé d’évoluer, vers l’extime et la cristallisation de notations poétiques ou satiriques brèves, pour aboutir aux constellations kaléidoscopiques de Riches Heures (2009), Chemins de traverse (2012) et L’échappée libre ( 2014). El domingo 6 de marzo 1927, a las nueve de la mañana, Gabriel Garcia Marquez naciò en Aracataca, pesando cuatro kilos doscientos gramos. Desde el principio, y para augurarle un futuro inmejorable, el abuelo coronel Marquez empezó a llamar al niño « Napoleoncito »…

El domingo 6 de marzo 1927, a las nueve de la mañana, Gabriel Garcia Marquez naciò en Aracataca, pesando cuatro kilos doscientos gramos. Desde el principio, y para augurarle un futuro inmejorable, el abuelo coronel Marquez empezó a llamar al niño « Napoleoncito »… On pense à la Chasse aux vieux de Dino Buzzati en suivant les menées terrifiantes des voyous napolitains de l’épisode intitulé Tueurs nés, dans la série Gomorra, à cela près qu’on a passé ici, et de loin, le cap du conflit de générations momentané, pour atteindre le fond de l’abjection, où des enfants encore frais sont entraînés dans une course à la mort par des ados prolongés et pervertis, le plus souvent camés et ne pensant qu’à s’éclater. Du moins cela est-il montré sans dorer la pilule, sur fond de décombres, et l’on ose espérer que, loin d’attirer nos belles jeunesses dans ce cercle infernal, l’abomination de celui-ci les fasse s’en détourner. Ma basta si !

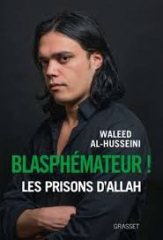

On pense à la Chasse aux vieux de Dino Buzzati en suivant les menées terrifiantes des voyous napolitains de l’épisode intitulé Tueurs nés, dans la série Gomorra, à cela près qu’on a passé ici, et de loin, le cap du conflit de générations momentané, pour atteindre le fond de l’abjection, où des enfants encore frais sont entraînés dans une course à la mort par des ados prolongés et pervertis, le plus souvent camés et ne pensant qu’à s’éclater. Du moins cela est-il montré sans dorer la pilule, sur fond de décombres, et l’on ose espérer que, loin d’attirer nos belles jeunesses dans ce cercle infernal, l’abomination de celui-ci les fasse s’en détourner. Ma basta si ! Dans la journée, enfin, je me suis senti tout requinqué par la lecture d’un entretien remarquable, paru dans 24Heures, où le juriste palestinien Sami Aldeeb Abu-Sahlieh, spécialiste des droits arabe et musulman, répond au compère Federico à propos des limites de la compatibilité de la Lettre coranique avec le contexte social et juridique démocratique. Après les écrits d’Abdelwahab Meddeb et d’Abdennour Bidar, et recoupant en somme le témoignage du jeune Waleed El-Husseini, l’on trouve ici une nouvelle expression de la raison et de l’honnêteté intellectuelle, opposée aux arguties dilatoires des imams autant qu’au rejet haineux des anti-musulmans.

Dans la journée, enfin, je me suis senti tout requinqué par la lecture d’un entretien remarquable, paru dans 24Heures, où le juriste palestinien Sami Aldeeb Abu-Sahlieh, spécialiste des droits arabe et musulman, répond au compère Federico à propos des limites de la compatibilité de la Lettre coranique avec le contexte social et juridique démocratique. Après les écrits d’Abdelwahab Meddeb et d’Abdennour Bidar, et recoupant en somme le témoignage du jeune Waleed El-Husseini, l’on trouve ici une nouvelle expression de la raison et de l’honnêteté intellectuelle, opposée aux arguties dilatoires des imams autant qu’au rejet haineux des anti-musulmans.

Je reviens à Michaux depuis ma seizième année, comme le kangourou, à petits sauts parfois latéraux ou rétrospectifs, rarement attardés mais vifs viatiques, bons pour la poche. Georges Anex nous lisait Plume le samedi matin. C'était entrer dans un monde parallèle plus dense que le monde à la fenêtre (les arbres de la cour de la Cité comme sous une loupe où les hannetons processionnaient tels de petits moines espagnols à pèlerines brunes et palpeurs cherchant Dieu), et je me souviens d'avoir relevé le défi que nous lançait le même prof, familier de Charles-Albert Cingria et de Gustave Roud, en nous proposant d'ahurissants thèmes de composition française tirés de Face aux verrous - j'ai dû garder ma copie quelque part qui a eu droit à une prime à l'audace, mais j'hésite sur le titre, où il était question de Rolls-Royce...

Je reviens à Michaux depuis ma seizième année, comme le kangourou, à petits sauts parfois latéraux ou rétrospectifs, rarement attardés mais vifs viatiques, bons pour la poche. Georges Anex nous lisait Plume le samedi matin. C'était entrer dans un monde parallèle plus dense que le monde à la fenêtre (les arbres de la cour de la Cité comme sous une loupe où les hannetons processionnaient tels de petits moines espagnols à pèlerines brunes et palpeurs cherchant Dieu), et je me souviens d'avoir relevé le défi que nous lançait le même prof, familier de Charles-Albert Cingria et de Gustave Roud, en nous proposant d'ahurissants thèmes de composition française tirés de Face aux verrous - j'ai dû garder ma copie quelque part qui a eu droit à une prime à l'audace, mais j'hésite sur le titre, où il était question de Rolls-Royce...  À La Désirade, ce samedi 28 février. - En faisant tout à l’heure mes 30 kilomètres de home-cycle sur place alors que le soleil descendait sur le lac, j’ai regardé Le chien jaune de Simenon, adapté au ciné par Claude Barma, avec Jean Richard dans le rôle de Maigret. Vraiment pas mal, dans un noir/blanc tantôt velouté et tantôt plus bitumé rendant bien le climat portuaire (à Boulogne-sur-mer) de cet épisode plombé par le portrait de groupe de deux abjects personnages, ratés et salauds, en contraste avec deux braves jeunes gens mal barrés mais finalement « sauvés » par le commissaire. Toujours le bon vieux préjugé du fils d’Henriette, contre les bourgeois et pour les braves gens.

À La Désirade, ce samedi 28 février. - En faisant tout à l’heure mes 30 kilomètres de home-cycle sur place alors que le soleil descendait sur le lac, j’ai regardé Le chien jaune de Simenon, adapté au ciné par Claude Barma, avec Jean Richard dans le rôle de Maigret. Vraiment pas mal, dans un noir/blanc tantôt velouté et tantôt plus bitumé rendant bien le climat portuaire (à Boulogne-sur-mer) de cet épisode plombé par le portrait de groupe de deux abjects personnages, ratés et salauds, en contraste avec deux braves jeunes gens mal barrés mais finalement « sauvés » par le commissaire. Toujours le bon vieux préjugé du fils d’Henriette, contre les bourgeois et pour les braves gens.  À L’Atelier, ce dimanche 1er mars. – En finissant de préparer les vingt sacs de livres que je vais apporter prochainement à la Pensée sauvage, impatient de faire un peu de place dans mon capharnaüm sans me résoudre facilement à me séparer de tant d’ouvrages que probablement je ne lirai jamais dans ce qui me reste de vie et que j’estime cependant faire partie du corps de ma bibliothèque, je ne cesse de retomber sur tel ou tel rossignol que je cherchais récemment, tels ces écrits terriblement fumeux de l’Internationale situationniste et, moins daté, La société du spectacle de Guy Debord, l’essai sur la religion d’Albert Caraco, les carnets de Louis Calaferte et l’édition anglaise complète des nouvelles de William Trevor; ou alors j’en retrouve d’autres pas censés se trouver ici et qui semblaient m’attendre, telles ces Folies françaises de Sollers que j’ai failli racheter faut de le retrouver alors que je voulais y comparer l’inceste père-fille avec le non moins sulfureux inceste frère-et-sœur de L’école du mystère. Sur quoi je retrouve, aussi, le dialogue de Sollers avec le « journaliste transcendantal » Maurice Clavel, intitulé Délivrance et remontant aux lendemains de Mai 68, où l’ex-hégélien-ex-mao de Tel Quel en découd (assez amicalement à vrai dire) avec le kantien du Nouvel Obs’ rappelant qu’il avait senti venir (et espéré) le vent frondeur ; ou enfin Nabes’Dream, le premier volume pléthorique du journal intime de Marc-Edouard Nabe dans lequel il est souvent question de ses compères foireux de Hara-Kiri et Charlie-Hebdo…

À L’Atelier, ce dimanche 1er mars. – En finissant de préparer les vingt sacs de livres que je vais apporter prochainement à la Pensée sauvage, impatient de faire un peu de place dans mon capharnaüm sans me résoudre facilement à me séparer de tant d’ouvrages que probablement je ne lirai jamais dans ce qui me reste de vie et que j’estime cependant faire partie du corps de ma bibliothèque, je ne cesse de retomber sur tel ou tel rossignol que je cherchais récemment, tels ces écrits terriblement fumeux de l’Internationale situationniste et, moins daté, La société du spectacle de Guy Debord, l’essai sur la religion d’Albert Caraco, les carnets de Louis Calaferte et l’édition anglaise complète des nouvelles de William Trevor; ou alors j’en retrouve d’autres pas censés se trouver ici et qui semblaient m’attendre, telles ces Folies françaises de Sollers que j’ai failli racheter faut de le retrouver alors que je voulais y comparer l’inceste père-fille avec le non moins sulfureux inceste frère-et-sœur de L’école du mystère. Sur quoi je retrouve, aussi, le dialogue de Sollers avec le « journaliste transcendantal » Maurice Clavel, intitulé Délivrance et remontant aux lendemains de Mai 68, où l’ex-hégélien-ex-mao de Tel Quel en découd (assez amicalement à vrai dire) avec le kantien du Nouvel Obs’ rappelant qu’il avait senti venir (et espéré) le vent frondeur ; ou enfin Nabes’Dream, le premier volume pléthorique du journal intime de Marc-Edouard Nabe dans lequel il est souvent question de ses compères foireux de Hara-Kiri et Charlie-Hebdo…  Entre autres propositions recevables d’une contre-folie d’époque, glanées dans L’Ecole du mystère : « Entrer dans le noir nocturne des arbres, pour mieux voir leur vert les matins d’été. Être assis négligemment au bord de la fosse qu’on a fait creuser pour vous enterrer, et là, surprise dans le film, allumer une cigarette. Être somnambule très tôt, noter ses rêves,s’endormir n’importe où en trois minutes, Être sourd quand il faut. Mais rester attentif au moindre changement d’accent dans les mots. Être familier de toutes les fenêtres et de toutes les portes. Garder son enfance au bout des doigts, mystère de la foi ».

Entre autres propositions recevables d’une contre-folie d’époque, glanées dans L’Ecole du mystère : « Entrer dans le noir nocturne des arbres, pour mieux voir leur vert les matins d’été. Être assis négligemment au bord de la fosse qu’on a fait creuser pour vous enterrer, et là, surprise dans le film, allumer une cigarette. Être somnambule très tôt, noter ses rêves,s’endormir n’importe où en trois minutes, Être sourd quand il faut. Mais rester attentif au moindre changement d’accent dans les mots. Être familier de toutes les fenêtres et de toutes les portes. Garder son enfance au bout des doigts, mystère de la foi ». En novembre dernier, sur les Zattere de Venise, sorti de l’église dai Gesuati, je m’étais assis à la terrasse ensoleillée quand Sollers a passé, massif et concentré, pour s’enfiler dans la trattoria dont il parle dans Médium, son roman précédent. Le roman continuait en somme. Et je lis à l’instant dans L’école du mystère : « Quel roman, mes enfants! Une divinité sans nom se balade sur les océans en choisissant ses fidèles. Ca ne se mérite pas, c’est gratuit, seule une attention soutenue suffit. Soudain, la voici. Rien n’est changé, mais tout change ».

En novembre dernier, sur les Zattere de Venise, sorti de l’église dai Gesuati, je m’étais assis à la terrasse ensoleillée quand Sollers a passé, massif et concentré, pour s’enfiler dans la trattoria dont il parle dans Médium, son roman précédent. Le roman continuait en somme. Et je lis à l’instant dans L’école du mystère : « Quel roman, mes enfants! Une divinité sans nom se balade sur les océans en choisissant ses fidèles. Ca ne se mérite pas, c’est gratuit, seule une attention soutenue suffit. Soudain, la voici. Rien n’est changé, mais tout change ». À La Désirade, ce lundi 2 mars. – Des jours sans. Plus aucune énergie. Manque aussi de motivationet d’aucune stimulation après un quart d’heure confronté à la cata mondiale filtrée par les journaux et les médias. Hier soir repris la lecture de Retournez les fusils de Jean Ziegler, mon gâte-sauce préféré, qui nous enjoint de « choisir notre camp », ce qui va de soi, mais la politique et la philosophie ne me suffisent pas à certains moments. Besoin de souffles plus vitaux. Alors Théo revient à Rembrandt, à Soutine et à Cézanne, et je reprends Révérence à la vie du vieux Monod qui me disait, un soir au téléphone, que l’avenir selon lui était aux scarabées vu que l’homme avait tout gâché.

À La Désirade, ce lundi 2 mars. – Des jours sans. Plus aucune énergie. Manque aussi de motivationet d’aucune stimulation après un quart d’heure confronté à la cata mondiale filtrée par les journaux et les médias. Hier soir repris la lecture de Retournez les fusils de Jean Ziegler, mon gâte-sauce préféré, qui nous enjoint de « choisir notre camp », ce qui va de soi, mais la politique et la philosophie ne me suffisent pas à certains moments. Besoin de souffles plus vitaux. Alors Théo revient à Rembrandt, à Soutine et à Cézanne, et je reprends Révérence à la vie du vieux Monod qui me disait, un soir au téléphone, que l’avenir selon lui était aux scarabées vu que l’homme avait tout gâché.

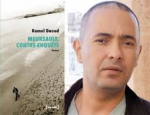

Ceci de troublant dans Meursault contre-enquête, à propos de L’étranger de Camus, par la voix du vieil Haroun : « Le succès de ce livre est encore intact, à en croire ton enthousiasme, mais je le répète, je pense qu’il s’agit d’une terrible arnaque. Après l’Indépendance, plus je lisais les livres de ton héros, plus j’avais l’impression d’écraser mon visage sur la vitre d’une salle de fête où ni ma mère ni moi n’étions conviés. Tout s’est passé sans nous. Il n’y a pas trace de notre deuil et de ce qu’il advint de nous par la suite. Rien de rien, l’ami ! Le monde entier assiste éternellement au même meurtre en plein soleil, personne n’a rien vu et personne ne nous a vu nous éloigner. Quand même ! Il y a de quoi se permettre un peu de colère,non ? Si seulement ton héros s’était contenté de s'en vanter sans aller jusqu’à en faire un livre ! Il y en avait des milliers à comme lui, à cette époque, mais c’est son talent qui rendit son crime parfait ».

Ceci de troublant dans Meursault contre-enquête, à propos de L’étranger de Camus, par la voix du vieil Haroun : « Le succès de ce livre est encore intact, à en croire ton enthousiasme, mais je le répète, je pense qu’il s’agit d’une terrible arnaque. Après l’Indépendance, plus je lisais les livres de ton héros, plus j’avais l’impression d’écraser mon visage sur la vitre d’une salle de fête où ni ma mère ni moi n’étions conviés. Tout s’est passé sans nous. Il n’y a pas trace de notre deuil et de ce qu’il advint de nous par la suite. Rien de rien, l’ami ! Le monde entier assiste éternellement au même meurtre en plein soleil, personne n’a rien vu et personne ne nous a vu nous éloigner. Quand même ! Il y a de quoi se permettre un peu de colère,non ? Si seulement ton héros s’était contenté de s'en vanter sans aller jusqu’à en faire un livre ! Il y en avait des milliers à comme lui, à cette époque, mais c’est son talent qui rendit son crime parfait ».

Nous ne sommes plus dans cette continuité, les gonds de l’histoire de la peinture ont été arrachés, les notions d'avant-garde et de progrès sont des foutaises dépassées, mais chacun peut se reconstituer une histoire et une géographie artistiques à sa guise, à l’écart des discours convenus en la matière, en suivant le cours réel du Temps de la peinture dont la chronologie n’est qu’un aspect, souvent trompeur.

Nous ne sommes plus dans cette continuité, les gonds de l’histoire de la peinture ont été arrachés, les notions d'avant-garde et de progrès sont des foutaises dépassées, mais chacun peut se reconstituer une histoire et une géographie artistiques à sa guise, à l’écart des discours convenus en la matière, en suivant le cours réel du Temps de la peinture dont la chronologie n’est qu’un aspect, souvent trompeur.  De là mon sentiment qu’un Simone Martini ou un Uccello, un Caravage ou un Signorelli sont nos contemporains au même titre qu’un Bacon, un Morandi ou un Nicolas de Staël…

De là mon sentiment qu’un Simone Martini ou un Uccello, un Caravage ou un Signorelli sont nos contemporains au même titre qu’un Bacon, un Morandi ou un Nicolas de Staël…

La lecture de L’école du mystère, le nouveau « roman » de Philippe Sollers, m’est à la fois une stimulation tonique, sous l’effet de sa liberté d’esprit et de ses multiples curiosités, de sa vivacité et de son écriture parfaite, et un sujet d’agacement récurrent chaque fois que le cher homme se félicite ou se console en se flattant de ne pas être assez félicité. Mais bon : passons sur son solipsisme condescendant, pour l’apprécier tel qu’il est, extraordinairement présent et à son affaire de poète. Je l’entends dans un sens profond, rapport à son rapport à la langue et à la joie, à son bonheur d’être et à la musique verbale qu’il en tire, à ce qu’on pourrait dire chez lui la musique du sens et de la mise en mots.

La lecture de L’école du mystère, le nouveau « roman » de Philippe Sollers, m’est à la fois une stimulation tonique, sous l’effet de sa liberté d’esprit et de ses multiples curiosités, de sa vivacité et de son écriture parfaite, et un sujet d’agacement récurrent chaque fois que le cher homme se félicite ou se console en se flattant de ne pas être assez félicité. Mais bon : passons sur son solipsisme condescendant, pour l’apprécier tel qu’il est, extraordinairement présent et à son affaire de poète. Je l’entends dans un sens profond, rapport à son rapport à la langue et à la joie, à son bonheur d’être et à la musique verbale qu’il en tire, à ce qu’on pourrait dire chez lui la musique du sens et de la mise en mots.  Qui est Fanny ? Tout de suite elle m’a fait penser au « petit bout de femme » de la nouvelle éponyme de Kafka, qu’on pourrait dire le parangon de l’emmerderesse insidieuse. C’est Pierre Gripari qui, le premier, a attiré mon attention sur cette nouvelle, affirmant que selon lui ce« petit bout de femme » n’était autre que le Yahweh de l’AncienTestament, figure par excellence de la mauvaise conscience et de l’incessante réquisition d’un amour jaloux. Sur quoi j’ai lu la nouvelle, sans être vraiment convaincu par l’interprétation « théologique » de notre ami. En revanche, le côté rabat-joie, sourdement inquisitorial, moralisant à « reproches muets », le côté cousine Bette du personnage m’a évoqué ce personnage qu’on retrouve aujourd’hui dans la figure de la vertueuse gardienne du politiquement correct que Sollers prénomme Fanny, notre amie à tous, flanquée d’un Fanny garçon comme la Barbie de nos filles a son Barbie Mec.

Qui est Fanny ? Tout de suite elle m’a fait penser au « petit bout de femme » de la nouvelle éponyme de Kafka, qu’on pourrait dire le parangon de l’emmerderesse insidieuse. C’est Pierre Gripari qui, le premier, a attiré mon attention sur cette nouvelle, affirmant que selon lui ce« petit bout de femme » n’était autre que le Yahweh de l’AncienTestament, figure par excellence de la mauvaise conscience et de l’incessante réquisition d’un amour jaloux. Sur quoi j’ai lu la nouvelle, sans être vraiment convaincu par l’interprétation « théologique » de notre ami. En revanche, le côté rabat-joie, sourdement inquisitorial, moralisant à « reproches muets », le côté cousine Bette du personnage m’a évoqué ce personnage qu’on retrouve aujourd’hui dans la figure de la vertueuse gardienne du politiquement correct que Sollers prénomme Fanny, notre amie à tous, flanquée d’un Fanny garçon comme la Barbie de nos filles a son Barbie Mec.  Les personnages de romans sont des truchements ou plus précisément : des messagers. Est-ce à dire qu’ils se définissent par un « message »à délivrer ? Le moins possible, mais il n’y a pas de règle. Tchekhov se défendait de délivrer aucun message, et pourtant ses personnages sont, comme ceux de Simenon, des messagers.

Les personnages de romans sont des truchements ou plus précisément : des messagers. Est-ce à dire qu’ils se définissent par un « message »à délivrer ? Le moins possible, mais il n’y a pas de règle. Tchekhov se défendait de délivrer aucun message, et pourtant ses personnages sont, comme ceux de Simenon, des messagers.  Mais Jonas a des alliés en les personnes de Sam, père de Marie forgé à l’ancienne (compagnon réfractaire de Teilhard et de ThéodoreMonod dans les déserts) , de Rachel dont toute la famille a disparu, d’un Monsieur belge spécialiste de Confucius et de Théo le peintre dont j’ai bricolé le personnage à partir de Thierry Vernet, de Lucian Freud et de Gulley Jimson (personnage d'un roman de Joyce Cary), de Francis Bacon et de Lovis Corinth ou de Varlin, de Soutine, des écorchés vifs de Goya et de Rembrandt… Le comique étant que pas un seul de ces noms ne fera jamais référence faute d'être cité, car je veux un roman sans aucune référence explicite.

Mais Jonas a des alliés en les personnes de Sam, père de Marie forgé à l’ancienne (compagnon réfractaire de Teilhard et de ThéodoreMonod dans les déserts) , de Rachel dont toute la famille a disparu, d’un Monsieur belge spécialiste de Confucius et de Théo le peintre dont j’ai bricolé le personnage à partir de Thierry Vernet, de Lucian Freud et de Gulley Jimson (personnage d'un roman de Joyce Cary), de Francis Bacon et de Lovis Corinth ou de Varlin, de Soutine, des écorchés vifs de Goya et de Rembrandt… Le comique étant que pas un seul de ces noms ne fera jamais référence faute d'être cité, car je veux un roman sans aucune référence explicite.  Et lui : « Oui. D’une certaine manière, c’est grâce aux réprimandes des professeurs que « si on ne regarde pas avec attention,c’est comme si on ne regardait pas ». C’est ce que j’ai découvert par moi-même, c’était la sagesse de de mes jeunes années. Et j’ai ensuite réalisé que que regarder, mais aussi penser, c’était mettre en mots »

Et lui : « Oui. D’une certaine manière, c’est grâce aux réprimandes des professeurs que « si on ne regarde pas avec attention,c’est comme si on ne regardait pas ». C’est ce que j’ai découvert par moi-même, c’était la sagesse de de mes jeunes années. Et j’ai ensuite réalisé que que regarder, mais aussi penser, c’était mettre en mots »

Ce lundi 2 février. – Je suis arrivé la nuit dernière, après deux heures du matin, au bout de la cinquième et dernière saison de Breaking bad, très remarquable série américaine constituant une espèce d’exorcisme du Mal, incarné (entre autres) par le protagoniste Walter White, figure démoniaque du savant-ingénieur-chimiste génial et maléfique, imbu de son savoir-pouvoir et qui a trouvé, dans la fabrication de la drogue la plus pure, une façon de se venger d’une humiliation subie en ses jeunes années et, tout en affrontant un cancer en phase terminale, une manière de se poser en protecteur farouche de la famille… Autant dire que tout y est !

Ce lundi 2 février. – Je suis arrivé la nuit dernière, après deux heures du matin, au bout de la cinquième et dernière saison de Breaking bad, très remarquable série américaine constituant une espèce d’exorcisme du Mal, incarné (entre autres) par le protagoniste Walter White, figure démoniaque du savant-ingénieur-chimiste génial et maléfique, imbu de son savoir-pouvoir et qui a trouvé, dans la fabrication de la drogue la plus pure, une façon de se venger d’une humiliation subie en ses jeunes années et, tout en affrontant un cancer en phase terminale, une manière de se poser en protecteur farouche de la famille… Autant dire que tout y est ! Au début j’étais plutôt sceptique à l’approche de Littérature et politique de Philippe Sollers, mais voilà pourtant la meilleure réponse du moment à la dispersion vague, aux opinions péremptoires non fondées et aux postures voyantes. Une écriture et une pensée sont bel et bien, ici, à l’œuvre dans la continuité têtue. Le prétendu dilettante travaille bien plus que ses détracteurs – dont j’ai été parfois -, en tout casil ne cesse de donner du grain à moudre et de filer de bonnes phrases heureuses.

Au début j’étais plutôt sceptique à l’approche de Littérature et politique de Philippe Sollers, mais voilà pourtant la meilleure réponse du moment à la dispersion vague, aux opinions péremptoires non fondées et aux postures voyantes. Une écriture et une pensée sont bel et bien, ici, à l’œuvre dans la continuité têtue. Le prétendu dilettante travaille bien plus que ses détracteurs – dont j’ai été parfois -, en tout casil ne cesse de donner du grain à moudre et de filer de bonnes phrases heureuses. Ce plot de Zola ne voyait pas ce que voyait son ami Cézanne, ainsi L’œuvre est-il le roman d’un philistin, assez cuistre en outre dans sa posture de parvenu parisien jugeant de haut son ancien pote de branloires bronzéees dans le ruisseau de leur commune jeunesse. Mais on lui pardonne pour mille autres bonnes raisons.

Ce plot de Zola ne voyait pas ce que voyait son ami Cézanne, ainsi L’œuvre est-il le roman d’un philistin, assez cuistre en outre dans sa posture de parvenu parisien jugeant de haut son ancien pote de branloires bronzéees dans le ruisseau de leur commune jeunesse. Mais on lui pardonne pour mille autres bonnes raisons. À La Désirade, ce jeudi 12 février.

À La Désirade, ce jeudi 12 février. À La Désirade,ce dimanche 15 février. - Achevé la lecture de Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud. Vraiment de premier rang, et me donnant envie de revenir à L’étranger, lu pour la première fois il y a… cinquante ans ! et auquel j’ai préféré, les années passant, La Chute ou Le premier homme. Mais le roman de Kamel Daoud nous ramène, je crois, à un Camus à la fois clair et complexe, ardent et déchiré, mille fois plus humain que l’écrivain assez ignoblement taxé d’ « auteur pour les classes terminales » et dont je suis ému de me rappeler que j’ai récité,en 1964, devant trois cents ados, les Noces à Djemila apprises par coeur dans la cave de la maison de mes parents...

À La Désirade,ce dimanche 15 février. - Achevé la lecture de Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud. Vraiment de premier rang, et me donnant envie de revenir à L’étranger, lu pour la première fois il y a… cinquante ans ! et auquel j’ai préféré, les années passant, La Chute ou Le premier homme. Mais le roman de Kamel Daoud nous ramène, je crois, à un Camus à la fois clair et complexe, ardent et déchiré, mille fois plus humain que l’écrivain assez ignoblement taxé d’ « auteur pour les classes terminales » et dont je suis ému de me rappeler que j’ai récité,en 1964, devant trois cents ados, les Noces à Djemila apprises par coeur dans la cave de la maison de mes parents...  Soirée avec Max, que je trouve de plus en plus intéressant en dépit des petits conformismes de son âge qui me font le traiter de « coiffeuse camerounaise ». Mais combien il évolue et progresse ! Au retour de son récent séjour au Cameroun, il s’est lancé dans un nouveau roman où il me dit aborder, non sans inquiéter sa chère mère, le thème tabou du colonialisme français et, plus largement, les composantes individualisées de l’Indépendance, par la voix d’une vieille femme qu’il a rencontrée là-bas au fil de son périple.

Soirée avec Max, que je trouve de plus en plus intéressant en dépit des petits conformismes de son âge qui me font le traiter de « coiffeuse camerounaise ». Mais combien il évolue et progresse ! Au retour de son récent séjour au Cameroun, il s’est lancé dans un nouveau roman où il me dit aborder, non sans inquiéter sa chère mère, le thème tabou du colonialisme français et, plus largement, les composantes individualisées de l’Indépendance, par la voix d’une vieille femme qu’il a rencontrée là-bas au fil de son périple.  Mon ami Richard Dindo parle des critiques de cinéma comme de perroquets. L’un d’eux sévit cette semaine dans un hebdo de nos régions, taxant Homo faber de film « cérébral » et qualifiant le texte de Max Frisch de « dissertation ». On croit rêver, mais non : dès qu’un film rompt avec les poncifs du spectacle et les standards formatés - chez Godard à l’enseigne d’une pensée-en-images éclatée, et chez Dindo à l’écoute d’un verbe modulé dans les temps des âges divers, des sentiments et des expériences -, la conclusion paresseuse pointe la « prise de tête ».