Une année de lecture.

Alice Munro. Trop de bonheur. L’Olivier, 2013. *****

Alice Munro avait passé le cap de ses 78 ans lorsqu'elle publia ce recueil de dix nouvelles plus étonnantes les unes que les autres, prouvant une fois de plus son exceptionnelle pénétration de la psychologie humaine et des avatars de la société en constante mutation sur fond de passions sempiternelles et de métamorphoses existentielles. Plus encore: ce recueil, peut-être son meilleur, illustre son inépuisable imagination narrative et l'originalité des projections formelles de celle-ci. Ce recueil s'ouvre sur une nouvelle nous confrontant à une folie meurtrière et s'achève avec une sorte de bref roman, merveilleux portrait de femme inspiré par la biographie d'une mathématicienne d'origine russe.

La quatrième nouvelle, Trous profonds, frise le chef-d’œuvre en sa limpidité narrative et sa pénétration du tragique existentiel. Comme dans les récits de Fugitives, cette histoire d'un ado surdoué, accidenté en ses jeunes années, jamais vraiment reconnu par son père à l'ego envahissant, et qui disparaît pendant des années après avoir plaqué ses étude sans crier gare, reflète quelque chose de caractéristique de notre époque, qu'on pourrait dire le désarroi des immatures de tous âges.

Philippe Sollers. Médium. Gallimard, 2014. ***

Comme il en va des retours d’Amélie Nothomb à l’automne, chaque début d’année nous vaut un nouveau livre de Philippe Sollers, voire plusieurs. Sous l’appellation discutable de roman, ce récit en première personne est tout entier constitué de notes de l’auteur en séjour récurrent à Venise, alternant ses propos sur ses menées d’écrivain en son refuge incognito du Dorsoduro, ses relations avec une masseuse qui le travaille au corps avant de se planter sur lui, ses multiples et pertinentes observations sur la vie actuelle et la folie ordinaire, ses propositions de contre-folie, sa grande lecture du moment (Saint-Simon), ses relations avec une jeune Loretta en voie de se marier, ses coups de gueule souvent bienvenus contre les bien-pensants en général et la République des professeurs en particulier, le commerce international d’organes ou le marché de l’art plombé par la spéculation ; et le fait est que le titre de Médium convient à cette nouvelles série de« journaliers » d’un écrivain convaincu (non sans raison) de son excellence et dont le style est à l’avenant.

Flynn Maria Bergmann. Fiasco FM. Art& Fiction 2014. ***

Certains livres appellent, plus que d'autres, un écho, à leurs mots: d'autres mots se sentent comme pressés d'ajouter à ceux-là, comme par affinité, et c'est ce qu'aussitôt j'ai éprouvé en commençant de lire Fiasco FM de Flynn Maria Bergman tant son écriture, ses images, l'allant rythmé de ses phrases et leur espèce de blues ont trouvé en moi d'immédiates résonances.

Cela commence d'ailleurs comme une balade bluesy se réclamant d'emblée d'Al Green et de Leonard Cohen, mais plus que les mélodies évoquées j'y associai d'abord des images. Dans Fiasco FM, la première image que je me rappelle est celle, pas exactement explicite au demeurant, d'un restau aux vitres floutées par la neige, au plan de laquelle succède un plan de soleil jaune kimono sous lequel apparaît un petit parapluie rose - avec l'accent porté sur ces objets qui prennent de l'importance quand quelqu'un nous manque. D'emblée, aussi, la contrainte d'une forme entre en jeu, comme au jeu du sonnet, de l'haïku, du pentamètre ïambique ou des mesures comptées du blues. En même temps se réalise,dans les limites données du jeu en question (une page par séquence), une suite de stances "musicales" d'une complète liberté et d'une constante inventivité dans ses inflexions narratives.

Janine Massard. Gens du lac. Campiche 2013. ***

C'est un livre humainement très attachant que Gens du lac deJanine Massard, qui nous vaut également une chronique d'un grand intérêt historique et une oeuvre littéraire originale par sa façon de transcrire le langage et la mentalité des riverains romands du Léman.

Ce grand lac, que se partagent Romands et Français, est ici bien plusqu'un décor débonnaire de carte postale: le lieu de furtifs trafics nocturnes qui s'y poursuivirent quelques années durant pendant la Deuxième guerre mondiale, et par conséquent le miroir d'une époque.

Comme une Alice Rivaz (ou l'autre grande Alice, Munro, dont elle est fervente lectrice), Janine Massard parvient à intégrer des thèmes historiques ou sociaux sans donner dans le prêche ni la démonstration, tant ses personnages sont incarnés et vibrants de sensibilité. Or il en va aussi de son subtil usage de la langue populaire, ressaisie dans ses intonations sans faire de la couleurlocale, et qui excelle particulièrement en trois pages de délectable anthologie où surgit le personnage de Salade, vagabond philosophe rappelant le poète passant de Ramuz.

Hanif Kureishi. Le dernier mot. Christian Bourgois. ****

Hanif Kureishi. Le dernier mot. Christian Bourgois. ****

La vogue actuelle des biographies d'écrivains va de pair avec la"pipolisation" de la littérature, qui fait de l'auteur, plus ou moins"culte", un personnage comptant souvent plus que son oeuvre. Or le nouveau roman de l'écrivain anglo-pakistanais Hanif Kureishi décrit précisément ce phénomène, dont il tire sa substance à la fois très sérieuse et très drôle. Il y est en effet question d'un jeune scribe approchant la trentaine auquel un éditeur commande la biographie d'un auteur mondialement connu mais un peu sur le déclin, dont la bio en question pourrait redorer leblason.

Le dernier mot est donc le "making of" de cette biographie, combinant le récit des tribulations du jeune biographe débarquant dans la propriété en pleine campagne anglaise où vit le fameux auteur (on pense illico à V.S. Naipaul) et sa dernière épouse, la plongée dans la vie privée assez mouvementée du grand écrivain réputé pour son caractère de sanglier, mais aussi les frasques personnelles du biographe, pas moins "homme à femmes" que son hôte, et enfin le dernier petit roman d'amour que le vieil écrivain, requinqué, composera après le séjour du jeune homme en faisant de lui, et de sa jeune femme, des personnages de son cru...

Edouard Louis. Pour en finir avec Eddy Bellegueule.Gallimard. **

On se dit, en lisant ce livre commencé un peu à reculons (bah, encore une confession d'homo se la jouant martyr…), que c'est quand même du sérieux. Du sérieux et du lourd. Ce qui distingue En finir avec Eddy Bellegueule d'un banal témoignage sociologisant sur les tribulations d'un jeune homo en milieu populaire, tient à sa façon de passer de la chronique factuelle au "roman" polyphonique, en insérant dans le récit, souligné typographiquement par des italiques, le langage-vérité de ses personnages.

Du personnage de Françoise, la fidèle servante très "peuple"de la Recherche du temps perdu, on se souvient par la tournure particulière de son parler. Et de la même façon, la mère et le père d'Eddy Bellegueule revivent, ici, par la ressaisie savoureuse de leur langage exprimant à la fois leur fragilité et leur verve populaire, leurs préjugés énormes ou leur bon sens naturel, leur révolte ou leur soumission de gens "d'en bas". Or c'est à proportion de cette mise à distance romanesque que le lecteur se rapproche le mieux de ces personnages, perçus ainsi dans leur intimité ou leurs grommellements spontanés.

Philippe Jaccottet. Œuvres complètes. La Pléiade. *****

Philippe Jaccottet. Œuvres complètes. La Pléiade. *****

C'est un des grands poètes vivants de langue française qui est honoré ce début d'année en la personne de Philippe Jaccottet, dontl’œuvre sera la première, d'un auteur romand vivant, à faire son entrée dans la prestigieuse collection de La Pléiade. Poète de la présence au monde le plus immédiat, dans la proximité constante de la nature, Philippe Jaccottet s’est également fait connaître pour ses traductions de très haut vol, dont celle de L’Hommes ans qualités de Robert Musil et L’Odyssée d’Homère, entre autres auteurs italiens, allemands, espagnols ou russes.

Dans sa préface à un ancien recueil de Jaccottet (Poésie 1946-1967), Jean Starobinski célébrait la recherche, dans son œuvre, d’une « parole loyale, qui habite le sens, comme la voix juste habite la mélodie ». On ne saurait mieux résumer la démarche du poète de Grignan, quête de sens et de perles sensibles au jour le jour, notamment dans ses merveilleuses notations derêveur solitaire, et modulation musicale de joies et de douleurs captées auplus près.

Habib Mellakh. Chroniques du Manoubistan. Préface de Habib Kazdaghli. Editions Cérès. **

L’idée de Habib Mellakh était lumineuse et imparable, consistant à noter jour après jour, en temps réel, les faits survenus à La Manouba, à savoir : le siège de la Faculté des lettres de Tunis, par des escouades de salafistes venus défendre une irréductible étudiante porteuse duvoile intégral, qui alla jusqu’à gifler le recteur. Dès le 5 décembre 2011, il observe ainsi le sit-in qui se poursuit depuis huit jours ou quelques étudiants, renforcés par des nombreux éléments souvent pêchés dans lesquartiers défavorisés, célèbrent le Jihad et la guerre et fondent le terme de Manoubistan pour réislamiser la Faculté des Lettres de Tunis. Rien d’une luttede classes ou des castes entre lettrés« privilégiés » plus ou moins tentés par l’Occident, et purs et durs de l’islamisme radical : une véritable épreuve de force entre civilisation et régression, dont l’auteur démêle cependant l’imbroglio « trop humain » en se gardant d’opposer bons et méchants.

Roberto Bolańo. 2666. Folio. ****

Roberto Bolańo. 2666. Folio. ****

Le fascinant dernier roman-gigogne de Roberto Bolano, paru en 2004, un an après sa mort, et constitué de cinq livres enun, tourne autour d’un romancier longtemps invisible, voire inaccessible et pourtant considéré comme le plus grand auteur allemand de la seconde moitié du XXe siècle.

Roberto Bolaño est un fou de littérature (fou de lecture et fou d’écriture), et pourtant rarement un écrivain contemporain, dans le sillage(style non compris) du Voyage au bout de la nuit, n’aura brassé tant de matière vivante tragique avec autant de puissance évocatrice, à croire qu’il est allé partout en personne, du désert de Sonora au frontde l’Est et dans les souterrains de tel château des Carpates, dans le fouillis d’un éditeur berlinois de l’immédiat après-guerre ou dans le dédale des jardins intérieurs vénitiens, notamment.

S’il n’est pas styliste à ciselures comme un Céline, Roberto Bolaño n’en atteint pas moins, dans la masse mouvante de 2666, et jusque dans ses imperfections formelles et autres longueurs occasionnelles, une forme ressortissant à la transfiguration poétique. Sous les dehors d’un conteur inépuisable en matière de digressions et d’histoires enchâssées, Roberto Bolañone ne cesse d’affronter, enfin, la question du Mal.

À suivre…

Stéphane Lambert. Nicolas de Staël. Le vertige et la foi. Arléa.

Alice Munro. Un peu, beaucoup, pas du tout.

Peter Sloterdijk. La folie de Dieu. Poche.

John Le Carré, Une vérité si délicate. Seuil.

Gabriel Garcia Marquez. Cent ans de solitude. Point2.

Philippe Sollers. Fugues. Gallimard.

Alberto Moravia. Lettres à Lélo Fiaux. Zoé.

Michael Connelly, Ceux qui tombent. Seuil.

Nétonon Noël Ndjékéry.La minute mongole.

Jean Bofane. Congo Inc. Actes Sud.

Amélie Nothomb. Pétronille. Albin Michel.

Bertrand Redonnet. Le diable et le berger.

Jean-Michel Olivier. L’Ami barbare. De Fallois / L’Âge d’homme.

Douna Miralles. Inertie. L’Âge d’Homme.

Georges Simenon. Le témoignage de l’enfant de chœur.

Emmanuel Carrère. Le Royaume. P.O.L.

Lydie Salvayre. Pas pleurer. Seuil.

Gérard Joulié. Fantômes du passé. Le Cadratin.

Siri Hustvedt. Un Monde flamboyant. Actes Sud.

Peter Sloterdijk. Les lignes et les jours. Maren Sell.

Julien Bouissoux. Une autre vie meilleure. L’Age d’Homme.

Simon Leys. Protée et autres essais. Gallimard.

Pierre-Yves Lador, Confession d’un repenti. Morattel.

Adrien Bosc. Constellation. Stock.

Peter Sloterdijk. Tu dois changer ta vie. Maren Sell.

Alice Munro. Rien que la vie. L’Olivier.

Jean Bothorel. Bernanos contre les bien pensants.Belfond.

Julien Burri. La Maison et Muscles. Campiche.

Théodore Monod. Révérence à la vie. Grasset.

Pier Paolo Pasolini. La Persécution. Seghers.

Max Lobe. La Trinité bantoue. Zoé.

Sébastien Meier. Les Ombres du métis. Zoé.

Antoine Jaquier. Ils sont tous morts. L’Age d’Homme.

Claude Frochaux. L’Homme achevé. L’Âge d’Homme.

Roland Buti. Le milieu de l’horizon. Zoé.

Erri de Luca. Le tort du soldat. Gallimard.

François Rivière, Un si délicieux suicide. Calmann-Lévy.

Victor Hugo. Les Misérables. Point 2.

Jean Clair. Journal atrabilaire. Folio.

Jean Prodhom.Tessons. D’autre part , 2014.

Adam Zagajewski.Mystique pour débutants.

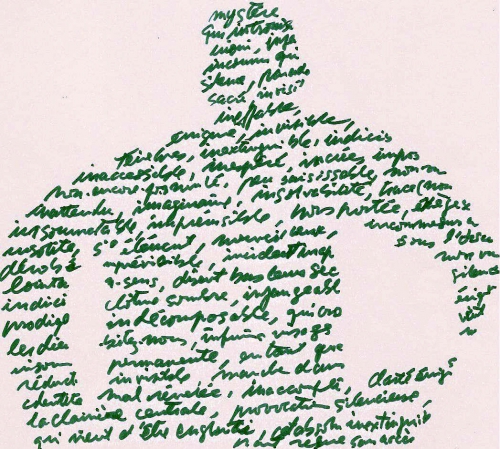

Henri Michaux. Œuvres complètes I. Pléiade.

Jules Renard. Journal. Gallimard.

Olivier Roy. En quête de l’Orient perdu. Entretiens.

Simon Leys. Essais sur la Chine. Bouquins.

Olivier Rolin. Le Météorologue. Seuil.

Simon Leys. L’Ange et le cachalot.

Frédédic Pajak. Manifeste incertain 3. Noir sur Blanc.

Aude Seigne. Les neiges de Damas. Zoé.

Philippe Sollers. Dictionnaire amoureux de Venise.

Alexandre Adler. Le sang du califat. Grasset.

Franz Kafka. Lettre au père. Mille et une nuits.

Blaise Hofmann. Marquises. Zoé.

Simon Leys. Le studio de l'inutilité. Seuil.

Gemma Salem. Le mambo à Beethoven. De Roux.

Georges Piroué. Victor Hugo romancier. Denoël.

Stevenson. Le club des suicidaires.

Thomas Pynchon. Fonds perdus. Seuil.

(Dialogue schizo)

(Dialogue schizo)

À La Désirade, ce 1er janvier 2010. - Le jour était déjà levé quand nous nous sommes réveillés ce matin, et le millésime inscrit depuis l’heure où il nous a rejoints après sa grande traversée des Monts de Chine aux nôtres en feuilletant les longitudes à successives acclamations répercutéespar la télé. Et le voici qui se pointe à la fenêtre en gloire et questions. Et nous voilà tout reconnaissants une fois de plus d’être deux aux rames, deux et nos filles excellentes et leurs jules, plus un frère survivant et deux soeurs ailleurs et quelques enfants neveux et leurs enfants à eux petits encore ; tout ça sous divers noms alliés à sonorités parfois étrangères, mais en clan affectueux quoique sporadique, bien dans l’esprit du temps où tout se dépiaute et se recompose en plus ou moins de sympathie et doux mélanges, sans moyeu dur et peut-être tant mieux : on ne sait plus bien, certains jeunes réclamant plus de famille et certains vieux n’en finissant pas jusque naguère de se faire la gueule — mais à présent les vieux ce sera nous et nous sommes tout drapeaux blancs ce matin, trop de guerres sévissant partout et le désir de nous la couler ensemble plus douce en remerciant d’avance les protectrices instances ; enfin pour le reste advienne que pourra et faisonsavec...

À La Désirade, ce 1er janvier 2010. - Le jour était déjà levé quand nous nous sommes réveillés ce matin, et le millésime inscrit depuis l’heure où il nous a rejoints après sa grande traversée des Monts de Chine aux nôtres en feuilletant les longitudes à successives acclamations répercutéespar la télé. Et le voici qui se pointe à la fenêtre en gloire et questions. Et nous voilà tout reconnaissants une fois de plus d’être deux aux rames, deux et nos filles excellentes et leurs jules, plus un frère survivant et deux soeurs ailleurs et quelques enfants neveux et leurs enfants à eux petits encore ; tout ça sous divers noms alliés à sonorités parfois étrangères, mais en clan affectueux quoique sporadique, bien dans l’esprit du temps où tout se dépiaute et se recompose en plus ou moins de sympathie et doux mélanges, sans moyeu dur et peut-être tant mieux : on ne sait plus bien, certains jeunes réclamant plus de famille et certains vieux n’en finissant pas jusque naguère de se faire la gueule — mais à présent les vieux ce sera nous et nous sommes tout drapeaux blancs ce matin, trop de guerres sévissant partout et le désir de nous la couler ensemble plus douce en remerciant d’avance les protectrices instances ; enfin pour le reste advienne que pourra et faisonsavec... À La Désirade, ce 1erjanvier 2011. - L’aube de ce premier jour de l’an avait des doigts de rose au-dessus des monts enneigés, pour le dire comme le vieil Homère, et c’est en effet tout Homère que je me sens ce matin au milieu de mes beautés et autres silencieux, à songer à tout ce qui bat de l’aile au double sens du terme dans le monde et le temps.

À La Désirade, ce 1erjanvier 2011. - L’aube de ce premier jour de l’an avait des doigts de rose au-dessus des monts enneigés, pour le dire comme le vieil Homère, et c’est en effet tout Homère que je me sens ce matin au milieu de mes beautés et autres silencieux, à songer à tout ce qui bat de l’aile au double sens du terme dans le monde et le temps.  L’ange en pardessus gris muraille : «J’aimerais ne plus éternellement survoler. J’aimerais sentir en moi un poids,qui abolisse l’illimité et m’attache à la terre. Pouvoir, à chaque pas, à chaque coup de vent, dire « maintenant, maintenant, maintenant », et non plus «depuis toujours ou « à jamais ».

L’ange en pardessus gris muraille : «J’aimerais ne plus éternellement survoler. J’aimerais sentir en moi un poids,qui abolisse l’illimité et m’attache à la terre. Pouvoir, à chaque pas, à chaque coup de vent, dire « maintenant, maintenant, maintenant », et non plus «depuis toujours ou « à jamais ». D’ailleurs que pouvait-on bien faire de la bonne nouvelle balancée par le gâte-sauce, à savoir que toutes les cinq secondes un enfant meurt de faim ? Et d’ailleurs, comment la vivait-il lui même à l’instant, le rabat-joie, sa joyeuse nouvelle ? Je l’imaginais au milieu des siens. J’entendais d’ici son rire de paysan bernois. Je me rappelais son téléphone de la veille pour me remercier du papier que j’avais consacré à Destruction massive, paru juste après Noël,et que j’avais intitulé : Jean Ziegler sus aux affameurs. Bref, je vais me goberger autant que les autres, et je parie que mon cher Jean a fait pareil , mais le rabat-joie n’en fera pas moins son chemin...

D’ailleurs que pouvait-on bien faire de la bonne nouvelle balancée par le gâte-sauce, à savoir que toutes les cinq secondes un enfant meurt de faim ? Et d’ailleurs, comment la vivait-il lui même à l’instant, le rabat-joie, sa joyeuse nouvelle ? Je l’imaginais au milieu des siens. J’entendais d’ici son rire de paysan bernois. Je me rappelais son téléphone de la veille pour me remercier du papier que j’avais consacré à Destruction massive, paru juste après Noël,et que j’avais intitulé : Jean Ziegler sus aux affameurs. Bref, je vais me goberger autant que les autres, et je parie que mon cher Jean a fait pareil , mais le rabat-joie n’en fera pas moins son chemin... À La Désirade, ce 1erjanvier 2013. - Cette nouvelle année je serai de la tribu de mes femmes, de nos filles et de leurs jules, de ma bonne amie plus que jamais, de son frère et de nos anges gardiens. Cette année nous serons les gardiens de notre paix. Cette année nous nous battrons contre toute ingérence étrangère ou familière faisant obstacle à la douceur. Cette année nous trouvera sur tous les fronts de la guerre à la guerre. Cette année nous inspirera le mot d’ordre de destruction massive de toute forme de destruction. Cette année nous verra plus que jamais faire pièce aux éteignoirs. Cette année sera celle d e l’éternelle renaissance de la Lumière. Cette année sera celle de l’enfance à venir...

À La Désirade, ce 1erjanvier 2013. - Cette nouvelle année je serai de la tribu de mes femmes, de nos filles et de leurs jules, de ma bonne amie plus que jamais, de son frère et de nos anges gardiens. Cette année nous serons les gardiens de notre paix. Cette année nous nous battrons contre toute ingérence étrangère ou familière faisant obstacle à la douceur. Cette année nous trouvera sur tous les fronts de la guerre à la guerre. Cette année nous inspirera le mot d’ordre de destruction massive de toute forme de destruction. Cette année nous verra plus que jamais faire pièce aux éteignoirs. Cette année sera celle d e l’éternelle renaissance de la Lumière. Cette année sera celle de l’enfance à venir... À La Désirade, ce 1er janvier 2014. - Premier de l'an tout paisible, après une soirée qui ne le fut pas moins, avec ma bonne amie, à regarder des films. Point d'amis à la maison, pas d'enfants non plus. Rien que nous. Et pas mélancoliques pour autant. Pas un téléphone à minuit. Est-ce à dire que nous nous coupions du monde? Nullement. D'ailleurs nous avons envoyé des tas de voeux et des tas de voeux nous ont été adressés. Mais la mondialisation, entre autres, rend le passage d'une année à l'autre bonnement banal, sinon arbitraire, malgré l'agitation commerciale des "fêtes"...

À La Désirade, ce 1er janvier 2014. - Premier de l'an tout paisible, après une soirée qui ne le fut pas moins, avec ma bonne amie, à regarder des films. Point d'amis à la maison, pas d'enfants non plus. Rien que nous. Et pas mélancoliques pour autant. Pas un téléphone à minuit. Est-ce à dire que nous nous coupions du monde? Nullement. D'ailleurs nous avons envoyé des tas de voeux et des tas de voeux nous ont été adressés. Mais la mondialisation, entre autres, rend le passage d'une année à l'autre bonnement banal, sinon arbitraire, malgré l'agitation commerciale des "fêtes"...

Après le dernier après-midi de l’année passé avec le presque nonagénaire Alfred Berchtold, ce début de l’année avec le jeune lascar, qui a accompagné ses voeux de propos élogieux sur deux de mes immortels ouvrages (Par les temps qui courent et Le viol de l’ange « définitivement ») m’a paru heureux question scénario de transition, comme de passer d’un bon plan à l’autre.

Après le dernier après-midi de l’année passé avec le presque nonagénaire Alfred Berchtold, ce début de l’année avec le jeune lascar, qui a accompagné ses voeux de propos élogieux sur deux de mes immortels ouvrages (Par les temps qui courent et Le viol de l’ange « définitivement ») m’a paru heureux question scénario de transition, comme de passer d’un bon plan à l’autre.  Il est très amusé lorsque je lui sors ma tablette iMac et lui fais défiler les images de Facebook, où son fils Jacques est très présent; je capte quelques images des tableaux qui l’entourent (de Hodler et Landolt, ou cette belle aquarelle de Lélo Fiaux et ce bois gravé de Vallotton), il me sidère par sa vivacité d’esprit et m’enchante en sortant soudain une coupure du Temps du 24 décembre relatant le réquisitoire du pape Francesco contre les ripoux du Vatican. Depuis Savonarole et Luther, me dit-il, on aura rarement entendu des propos si violemment salubres...

Il est très amusé lorsque je lui sors ma tablette iMac et lui fais défiler les images de Facebook, où son fils Jacques est très présent; je capte quelques images des tableaux qui l’entourent (de Hodler et Landolt, ou cette belle aquarelle de Lélo Fiaux et ce bois gravé de Vallotton), il me sidère par sa vivacité d’esprit et m’enchante en sortant soudain une coupure du Temps du 24 décembre relatant le réquisitoire du pape Francesco contre les ripoux du Vatican. Depuis Savonarole et Luther, me dit-il, on aura rarement entendu des propos si violemment salubres...  Quant à mes retrouvailles d’après Minuit avec Quentin Mouron, je les trouve non moins cadeau et viatique. Je lui dis que j’ai souvent pensé à lui ces derniers temps en visionnant force séries américaines, dont il m’avait parlé lors de notre première rencontre, après la parution d’Au point d’effusion des égouts, alors même qu’il y a quelque chose de Twin Peaks dans Notre-Dame-des-neiges, son deuxième livre que j’ai préfacé, et que lui-même ferait un bon personnage de Six Feet under. Nous nous étions un peu éloignés l’un de l’autre après les réserves sévère que j’ai formulées sur ma seconde lecture de La combustion humaine, mais je n’ai jamais douté du talent et des ressources du plus cher « petit con » de ma connaissance, aussi conséquent qu’arrogant, dont j’espère qu’il nous surprendra en 2015 - sinon gare…

Quant à mes retrouvailles d’après Minuit avec Quentin Mouron, je les trouve non moins cadeau et viatique. Je lui dis que j’ai souvent pensé à lui ces derniers temps en visionnant force séries américaines, dont il m’avait parlé lors de notre première rencontre, après la parution d’Au point d’effusion des égouts, alors même qu’il y a quelque chose de Twin Peaks dans Notre-Dame-des-neiges, son deuxième livre que j’ai préfacé, et que lui-même ferait un bon personnage de Six Feet under. Nous nous étions un peu éloignés l’un de l’autre après les réserves sévère que j’ai formulées sur ma seconde lecture de La combustion humaine, mais je n’ai jamais douté du talent et des ressources du plus cher « petit con » de ma connaissance, aussi conséquent qu’arrogant, dont j’espère qu’il nous surprendra en 2015 - sinon gare…

Victor Hugo :« Propos de table et propos d’amour : les uns sont aussi insaisissables que les autres ; les propos d’amour sont des nuées ;les propos de table sont des fumées ».

Victor Hugo :« Propos de table et propos d’amour : les uns sont aussi insaisissables que les autres ; les propos d’amour sont des nuées ;les propos de table sont des fumées ». Simon Leys à propos des Misérables : « Sa nature même aurait dû condamner un tel ouvrage à demeurer intraduisible. Et pourtant il fit bientôt partie de l’imaginaire universel, touchant des millions de lecteurs dans des douzaines de langues différentes. Quel mystérieux pouvoir habite donc l’original, pour qu’il réussisse à survivre à des traductions parfois maladroites, et à conserver son rayonnement, même dans des formes simplifiées ou mutilées ? Les Misérables possèdent une puissante dimension mythique qui s’alimente aux sources profondes de notre commune humanité. C’est de la littérature populaire – dans le sens où Homère est de la littérature populaire : une littérature qui s’adresse aux hommes de tous les temps et de toutes les cultures. Le livre fut d’abord publié à Bruxelles (1er avril 1862) ; d’autres éditions suivirent rapidement, de façon presque simultanée, à Paris, Madrid, Londres, Leipzig, Milan, Naples, Varsovie, Saint-Pétersbourg, Rio de Janeiro. D’emblée, son succès fut universel ; la publication originale avait été retardée à l’imprimerie par les larmes des typographes qui s’étaient plongés dans la lecture des pages dont ils devaient composer les épreuves ; leur émotion et leur enthousiasme furent bientôt partagés par les lecteurs les plus divers, français et étrangers, jeunes et vieux, naïfs ou blasés. À l’autre extrémité de l’Europe, Tolstoï se procura un exemplaire sans tarder et fut conquis. On peut dire sans exagération que Les Misérables ont précipité la création de La Guerre et laPaix. Les géants engendrent des géants ».

Simon Leys à propos des Misérables : « Sa nature même aurait dû condamner un tel ouvrage à demeurer intraduisible. Et pourtant il fit bientôt partie de l’imaginaire universel, touchant des millions de lecteurs dans des douzaines de langues différentes. Quel mystérieux pouvoir habite donc l’original, pour qu’il réussisse à survivre à des traductions parfois maladroites, et à conserver son rayonnement, même dans des formes simplifiées ou mutilées ? Les Misérables possèdent une puissante dimension mythique qui s’alimente aux sources profondes de notre commune humanité. C’est de la littérature populaire – dans le sens où Homère est de la littérature populaire : une littérature qui s’adresse aux hommes de tous les temps et de toutes les cultures. Le livre fut d’abord publié à Bruxelles (1er avril 1862) ; d’autres éditions suivirent rapidement, de façon presque simultanée, à Paris, Madrid, Londres, Leipzig, Milan, Naples, Varsovie, Saint-Pétersbourg, Rio de Janeiro. D’emblée, son succès fut universel ; la publication originale avait été retardée à l’imprimerie par les larmes des typographes qui s’étaient plongés dans la lecture des pages dont ils devaient composer les épreuves ; leur émotion et leur enthousiasme furent bientôt partagés par les lecteurs les plus divers, français et étrangers, jeunes et vieux, naïfs ou blasés. À l’autre extrémité de l’Europe, Tolstoï se procura un exemplaire sans tarder et fut conquis. On peut dire sans exagération que Les Misérables ont précipité la création de La Guerre et laPaix. Les géants engendrent des géants ». Je regarde un nouvel épisode de Six Feet under, qui me renvoie chez Hugo, puis je lis de nouveaux chapitres des Misérables, évoquant le martyre de Cosette et la chute de Fantine, et nous revoici au sixième dessous de l’humanité humiliée et offensée. On peut me dire que cette série américaine véhicule des clichés doloristes : on peut dire la même chose du roman vériste de Victor Hugo, sans voir que lesdits « clichés » sont des traits humains à chaque fois autres puisqu’il s’agit d’autres situations et d’autres peaux, d’autres visages et d’autres mots.

Je regarde un nouvel épisode de Six Feet under, qui me renvoie chez Hugo, puis je lis de nouveaux chapitres des Misérables, évoquant le martyre de Cosette et la chute de Fantine, et nous revoici au sixième dessous de l’humanité humiliée et offensée. On peut me dire que cette série américaine véhicule des clichés doloristes : on peut dire la même chose du roman vériste de Victor Hugo, sans voir que lesdits « clichés » sont des traits humains à chaque fois autres puisqu’il s’agit d’autres situations et d’autres peaux, d’autres visages et d’autres mots.  Les esprits forts, dont un Alain Finkielkraut, voient en l’Internet une poubelle, et notre ami Dimitri poussait jusqu’à conclure à l’Enfer, dont une annexe serait aujourd’hui représentée par les réseaux sociaux. Autant de généralisations ineptes à mes yeux, même si la crétinerie se déploie sur la Toile à l’exponentiel et si Facebook apparaît souvent comme le réceptacle de toutes les fantasmagories, de toutes les frustrations et de toute la branloire compulsive.

Les esprits forts, dont un Alain Finkielkraut, voient en l’Internet une poubelle, et notre ami Dimitri poussait jusqu’à conclure à l’Enfer, dont une annexe serait aujourd’hui représentée par les réseaux sociaux. Autant de généralisations ineptes à mes yeux, même si la crétinerie se déploie sur la Toile à l’exponentiel et si Facebook apparaît souvent comme le réceptacle de toutes les fantasmagories, de toutes les frustrations et de toute la branloire compulsive. À La Désirade, ce mercredi 24 décembre. – Après notre revoyure de l’autre soir avec Max le Bantou, de retour du Cameroun où, au cœur d’une jungle, il a rencontré la très vieille dame-mémoire dont il fera la narratrice de son prochain roman africain, je me rappelle tout ce qu’il m’a raconté de la corruption qui mine et ruine son pays pourtant riche et hyperactif, dont la richesse et la vitalité sont parasitées par les nouveaux maîtres du monde et leurs laquais, ou encore son évocation du charlatanisme religieux en pleine expansion.

À La Désirade, ce mercredi 24 décembre. – Après notre revoyure de l’autre soir avec Max le Bantou, de retour du Cameroun où, au cœur d’une jungle, il a rencontré la très vieille dame-mémoire dont il fera la narratrice de son prochain roman africain, je me rappelle tout ce qu’il m’a raconté de la corruption qui mine et ruine son pays pourtant riche et hyperactif, dont la richesse et la vitalité sont parasitées par les nouveaux maîtres du monde et leurs laquais, ou encore son évocation du charlatanisme religieux en pleine expansion.  En pédalant mes 30 bornes sur place, je regarde deux nouveaux épisodes de Six Feet under, dont une kyrielle de détails me renvoient à mille observations faites dans nos vies et leurs avatars.

En pédalant mes 30 bornes sur place, je regarde deux nouveaux épisodes de Six Feet under, dont une kyrielle de détails me renvoient à mille observations faites dans nos vies et leurs avatars.  Que dirait le Christ surgissant, aujourd'hui, dans le Big Bazar préludant à sa naissance, fêtée aujourd'hui comme une opération commerciale entre tant d'autres ? Qui pourrait le dire, pontife ou mendiant, mécréant ou fidèle de quelque confession que ce soit ? Voici ce que je me demande depuis tant d'années à vitupérer les temples de la Consommation, n'oubliant rien des humbles Noëls de notre enfance. Et voilà ce qu'en quelques pauvres mots je confesse de mon Christ à moi...

Que dirait le Christ surgissant, aujourd'hui, dans le Big Bazar préludant à sa naissance, fêtée aujourd'hui comme une opération commerciale entre tant d'autres ? Qui pourrait le dire, pontife ou mendiant, mécréant ou fidèle de quelque confession que ce soit ? Voici ce que je me demande depuis tant d'années à vitupérer les temples de la Consommation, n'oubliant rien des humbles Noëls de notre enfance. Et voilà ce qu'en quelques pauvres mots je confesse de mon Christ à moi...  À La Désirade, ce mercredi 24 décembre. – Ce jour de fête présumée, présumée fête de la joie, nous n’aurons cessé d’échanger des vœux e tde nous congratuler, en toute sincérité d’ailleurs, avant de nous retrouver, Lady L. et moi, seuls à La Désirade et pas fâchés de l’être avant l’arrivée, demain, de nos filles et de leurs jules.

À La Désirade, ce mercredi 24 décembre. – Ce jour de fête présumée, présumée fête de la joie, nous n’aurons cessé d’échanger des vœux e tde nous congratuler, en toute sincérité d’ailleurs, avant de nous retrouver, Lady L. et moi, seuls à La Désirade et pas fâchés de l’être avant l’arrivée, demain, de nos filles et de leurs jules. Georges Piroué sur Victor Hugo : « Quelle misère que l’intelligence quand c’est le cœur qui parle. (…) Hugo me plonge dans mon enfance. Je me souviens d’une soirée. Mon père lisait Les Misérables, les deux coudes sur la table, les mains à platcontre les oreilles. Passant derrière lui, je me suis mis à lire par-dessus sonépaule. Le roman penchait vers sa fin. Au moment où Jean Valjean tire de lavalise noire les vêtements de Cosette et les aligne sur le lit. Je devinais quemon père pleurait, Les larmes me vinrent aussi aux yeux. Nous ne bougions ni l’un ni l’autre. Pas le moindre bruit de sanglot, pas le moindre reniflement. Un grand silence que j’entends encore. J’ignore s’il a su que je pleurais et je savais qu’il pleurait. Je ne le regrette point. Ceci doit rester incertain, pressenti plutôt que vu. Comme le chapitre s’achevait, il n’a pas levé la tête et j’ai quitté la pièce. Je garde cependant le souvenir de son épaule contre ma poitrine et lui, peut-être, de ma poitrine contre son épaule.

Georges Piroué sur Victor Hugo : « Quelle misère que l’intelligence quand c’est le cœur qui parle. (…) Hugo me plonge dans mon enfance. Je me souviens d’une soirée. Mon père lisait Les Misérables, les deux coudes sur la table, les mains à platcontre les oreilles. Passant derrière lui, je me suis mis à lire par-dessus sonépaule. Le roman penchait vers sa fin. Au moment où Jean Valjean tire de lavalise noire les vêtements de Cosette et les aligne sur le lit. Je devinais quemon père pleurait, Les larmes me vinrent aussi aux yeux. Nous ne bougions ni l’un ni l’autre. Pas le moindre bruit de sanglot, pas le moindre reniflement. Un grand silence que j’entends encore. J’ignore s’il a su que je pleurais et je savais qu’il pleurait. Je ne le regrette point. Ceci doit rester incertain, pressenti plutôt que vu. Comme le chapitre s’achevait, il n’a pas levé la tête et j’ai quitté la pièce. Je garde cependant le souvenir de son épaule contre ma poitrine et lui, peut-être, de ma poitrine contre son épaule.

Hanif Kureishi. Le dernier mot. Christian Bourgois. ****

Hanif Kureishi. Le dernier mot. Christian Bourgois. **** Philippe Jaccottet. Œuvres complètes. La Pléiade. *****

Philippe Jaccottet. Œuvres complètes. La Pléiade. *****

Taïeb Louhichi. L’Enfant du soleil. Tunisie, 2013.

Taïeb Louhichi. L’Enfant du soleil. Tunisie, 2013.

Simon Leys à propos de Simenon: "La force de Simenon, c'est d'employer des moyens ordinaires pour créer des effets inoubliables. Sa langue est pauvre et nue (comme le langage de l'inconscient), ce qui fait d'ailleurs de lui le plus universellement traduisible de tous les auteurs - il ne perd rien à passer en esquimau ou en japonais. On serait bien en peine de composer une anthologie de ses meilleures pages: il n'a pas de meilleurs pages, il n'a que de meilleurs romans, dans lesquels tout se tient, sans une seule couture".

Simon Leys à propos de Simenon: "La force de Simenon, c'est d'employer des moyens ordinaires pour créer des effets inoubliables. Sa langue est pauvre et nue (comme le langage de l'inconscient), ce qui fait d'ailleurs de lui le plus universellement traduisible de tous les auteurs - il ne perd rien à passer en esquimau ou en japonais. On serait bien en peine de composer une anthologie de ses meilleures pages: il n'a pas de meilleurs pages, il n'a que de meilleurs romans, dans lesquels tout se tient, sans une seule couture". Comme s’il était tellement plus que ceux-là, n’est-ce pas ? Comme s’il n’était pas, lui aussi, un intellectuel - et pourquoi s’en défendre ? Diderot n’était-il pas un intellectuel, de même que Rousseau, quand bien même ils nous parlent aujourd'hui encore en leur qualité de grands écrivains ? Or Régis Debray peut-il se dire plus qu’un écrivant ?

Comme s’il était tellement plus que ceux-là, n’est-ce pas ? Comme s’il n’était pas, lui aussi, un intellectuel - et pourquoi s’en défendre ? Diderot n’était-il pas un intellectuel, de même que Rousseau, quand bien même ils nous parlent aujourd'hui encore en leur qualité de grands écrivains ? Or Régis Debray peut-il se dire plus qu’un écrivant ? Je vais m’efforcer ces prochains jours de remettre en cause les conclusions de L’Homme achevé, où Claude Frochaux prétend que tout a été dit et fait: qu’ayant liquidé Dieu et toute transcendance, nous ne pouvons plus créer rien qui nous dépasse et que nous ne pourrons désormais que ressasser et répéter sans aucune chance d’innover – ce qui est à la fois vrai à certains égards et certainement outré voire faux, mais dire alors en quoi…

Je vais m’efforcer ces prochains jours de remettre en cause les conclusions de L’Homme achevé, où Claude Frochaux prétend que tout a été dit et fait: qu’ayant liquidé Dieu et toute transcendance, nous ne pouvons plus créer rien qui nous dépasse et que nous ne pourrons désormais que ressasser et répéter sans aucune chance d’innover – ce qui est à la fois vrai à certains égards et certainement outré voire faux, mais dire alors en quoi… Il est peu d’essayistes contemporains en matière littéraire et politique, et pratiquement aucun en langue française, dont je me sente aujourd’hui plus proche que de Pierre Ryckmans, alias Simon Leys, hélas décédé en août dernier. De fait,chaque page que je lis ou relis de lui, comme ces jours les essais de L’ange et le cachalot, me captivent à la fois par leur substance, la liberté de ton de l’auteur et sa voix, plus encore par sa hauteur de vue sans condescendance et son ouverture aux cultures les plus diverses. Ainsi est-il aussi à l’aise en évoquant les œuvres de Stevenson ou de Simenon, de Michaux ou de D.H. Lawrence, de Gide ou de Victor Hugo, qu’en parlant de Confucius ou du Grand Timonier, d’Orwell confronté à l’horreur de la politique ou de Malraux le mythomane accommodant l’Histoire à sa sauce perso.

Il est peu d’essayistes contemporains en matière littéraire et politique, et pratiquement aucun en langue française, dont je me sente aujourd’hui plus proche que de Pierre Ryckmans, alias Simon Leys, hélas décédé en août dernier. De fait,chaque page que je lis ou relis de lui, comme ces jours les essais de L’ange et le cachalot, me captivent à la fois par leur substance, la liberté de ton de l’auteur et sa voix, plus encore par sa hauteur de vue sans condescendance et son ouverture aux cultures les plus diverses. Ainsi est-il aussi à l’aise en évoquant les œuvres de Stevenson ou de Simenon, de Michaux ou de D.H. Lawrence, de Gide ou de Victor Hugo, qu’en parlant de Confucius ou du Grand Timonier, d’Orwell confronté à l’horreur de la politique ou de Malraux le mythomane accommodant l’Histoire à sa sauce perso. Je retrouve assez exactement, à travers les critiques formulées par Simon Leys à propos des œuvres et des postures de l’homme à la mèche rebelle et aux tics affreux, autant que dans sa reconnaissance du génie singulier de ce grand fou, tout ceque j’ai éprouvé en observant le personnage par médias interposés (son inénarrable hommage funèbre à Le Corbusier, entre tant d’autres exemples) ou en lisant La condition humaine et L’Espoir, avant les Antimémoires et le Musée imaginaire dont je suis content de constater que SimonLeys, comme souvent je l’ai pensé, n’y voit qu’un pillage de l’immense Elie Faure jamais cité par ailleurs…

Je retrouve assez exactement, à travers les critiques formulées par Simon Leys à propos des œuvres et des postures de l’homme à la mèche rebelle et aux tics affreux, autant que dans sa reconnaissance du génie singulier de ce grand fou, tout ceque j’ai éprouvé en observant le personnage par médias interposés (son inénarrable hommage funèbre à Le Corbusier, entre tant d’autres exemples) ou en lisant La condition humaine et L’Espoir, avant les Antimémoires et le Musée imaginaire dont je suis content de constater que SimonLeys, comme souvent je l’ai pensé, n’y voit qu’un pillage de l’immense Elie Faure jamais cité par ailleurs…  Ainsi de Vladimir Nabokov, par ailleurs connu pour la fréquente injustice de ses jugements (un Gore Vidal a justement dégommé le prof par trop pontifiant réduisant par exemple Faulkner à du pop corn), mais dont une métaphore ferroviaire vaut la citation : «Depuis l’enfance, je me souviens d’une inscription en lettres d’or qui me fascinait : Compagnie internationale des Wagons-lits et des Grands Express européens. L’œuvre de Malraux relève de la Compagnie internationale des Grands Clichés ».

Ainsi de Vladimir Nabokov, par ailleurs connu pour la fréquente injustice de ses jugements (un Gore Vidal a justement dégommé le prof par trop pontifiant réduisant par exemple Faulkner à du pop corn), mais dont une métaphore ferroviaire vaut la citation : «Depuis l’enfance, je me souviens d’une inscription en lettres d’or qui me fascinait : Compagnie internationale des Wagons-lits et des Grands Express européens. L’œuvre de Malraux relève de la Compagnie internationale des Grands Clichés ».  ainsi dans un travail rude et mal payé. On ne lui avait jamais connu de « bonne amie » dans le pays. Il n’avait pas eu le temps d’être amoureux ».

ainsi dans un travail rude et mal payé. On ne lui avait jamais connu de « bonne amie » dans le pays. Il n’avait pas eu le temps d’être amoureux ». Il y a, dans la vision de la société et des gens que module Six Feet under, c’est à savoir plus précisément Alan Ball, dont j’avais déjà aimé sa fresque d’American Beauty, quelque chose d’assez proche de l’observation sociale et psychologique d‘Alice Munro, avec une acuité non conformiste et une bienveillance comparables.

Il y a, dans la vision de la société et des gens que module Six Feet under, c’est à savoir plus précisément Alan Ball, dont j’avais déjà aimé sa fresque d’American Beauty, quelque chose d’assez proche de l’observation sociale et psychologique d‘Alice Munro, avec une acuité non conformiste et une bienveillance comparables.  Ce qui est sûr, en attendant, c’est qu’on est loin de la perception fine non convenue et de la narration très variée et constamment adéquate de Six Feet under, quimultiplie les observations grinçantes sur la société contemporaine, avec une série de grands thèmes récurrents (l’individu devant la mort, la solitude, l’évolution des mœurs, le choc des générations ou des cultures, la jobardise des intellos, etc.) qui s’incarnent par le truchement de personnages plus attachants les uns que les autres.

Ce qui est sûr, en attendant, c’est qu’on est loin de la perception fine non convenue et de la narration très variée et constamment adéquate de Six Feet under, quimultiplie les observations grinçantes sur la société contemporaine, avec une série de grands thèmes récurrents (l’individu devant la mort, la solitude, l’évolution des mœurs, le choc des générations ou des cultures, la jobardise des intellos, etc.) qui s’incarnent par le truchement de personnages plus attachants les uns que les autres. Or je me réjouissais de me replonger dans les couleurs et les visions de Vallotton et plus encore d’Hodler, sans penser que l’exposition serait d’une telle qualité, avec pareille quantité de réelles merveilles. Des Hodler et des Vallotton jamais vus, quelques Anker touchants chipés à Blocher, mais aussi des choses plus anciennes et non moins étonnantes (de Böcklin et Füssli) ou de grands artistes moins connus que le trio fameux (Cuno Amiet, Giovanni Giacometti, Segantini ou « notre » Bocion), toutes issues d’une prodigieuse collection encore ignorée du public, rassemblée par un seul mécène du nom de Bruno Stefanini à l’enseigne de sa Fondation pour l’art, la culture et l’histoire.

Or je me réjouissais de me replonger dans les couleurs et les visions de Vallotton et plus encore d’Hodler, sans penser que l’exposition serait d’une telle qualité, avec pareille quantité de réelles merveilles. Des Hodler et des Vallotton jamais vus, quelques Anker touchants chipés à Blocher, mais aussi des choses plus anciennes et non moins étonnantes (de Böcklin et Füssli) ou de grands artistes moins connus que le trio fameux (Cuno Amiet, Giovanni Giacometti, Segantini ou « notre » Bocion), toutes issues d’une prodigieuse collection encore ignorée du public, rassemblée par un seul mécène du nom de Bruno Stefanini à l’enseigne de sa Fondation pour l’art, la culture et l’histoire.  Jean Clair : « Le silence a disparu. La musique aussi. Dans les boutiques, les restaurants et les taxis, l’agression sonore ne cesse plus. Pulsation répétitive, vulgaire, violente, grésillements et stridences d’un moteur dont les pistons ne faibliraient jamais ».

Jean Clair : « Le silence a disparu. La musique aussi. Dans les boutiques, les restaurants et les taxis, l’agression sonore ne cesse plus. Pulsation répétitive, vulgaire, violente, grésillements et stridences d’un moteur dont les pistons ne faibliraient jamais ».

Sa remarquable virtuosité pourrait ramener son expression, en surface, aux dimensions de la (meilleure) bande dessinée, mais un élément plus fondamental, une force plus ,sourde, l’émanation d’un sentiment du monde cohérent et profond habitent ses visions et les irradient, pour ainsi dire, entre à-pics vertigineux et scènes de la vie ordinaire. Une espèce de panique hante les

Sa remarquable virtuosité pourrait ramener son expression, en surface, aux dimensions de la (meilleure) bande dessinée, mais un élément plus fondamental, une force plus ,sourde, l’émanation d’un sentiment du monde cohérent et profond habitent ses visions et les irradient, pour ainsi dire, entre à-pics vertigineux et scènes de la vie ordinaire. Une espèce de panique hante les  D’un autre point de vue, qu’on pourrait dire moral, ou même affectif, me frappe alors, précisément par le détail, l’humanité du regard de RobertI ndermaur, frotté de tendresse. Rien chez lui de morbide ou d’un parti catastrophiste poussant tout au noir, comme si souvent aujourd’hui à grand renfort d’images apocalyptiques. S’il y a de la catastrophe dans les visions de Robert Indermaur, c’est que la catastrophe est bel est bien une composante majeure du XXe siècle et des lendemains du 11 septembre 2001, mais l’Apocalypse est autre chose.

D’un autre point de vue, qu’on pourrait dire moral, ou même affectif, me frappe alors, précisément par le détail, l’humanité du regard de RobertI ndermaur, frotté de tendresse. Rien chez lui de morbide ou d’un parti catastrophiste poussant tout au noir, comme si souvent aujourd’hui à grand renfort d’images apocalyptiques. S’il y a de la catastrophe dans les visions de Robert Indermaur, c’est que la catastrophe est bel est bien une composante majeure du XXe siècle et des lendemains du 11 septembre 2001, mais l’Apocalypse est autre chose.

![10245412_10203977306899872_1376158147990268425_n[1].jpg](http://carnetsdejlk.hautetfort.com/media/01/01/853977648.jpg) …

…

S’agissant du personnage de légende qui a fait rêver peu ou prou les jeunes gens de notre génération, point aussi frelaté sans doute que son clone BHL, Simon Leys ne lui passe rien quant aux faits historiques maquillés, qu’il s’agisse de la révolution chinoise ou de la guerre d’Espagne, sans oublier la libération de Paris qui nous vaut une évocation tordante de sa rencontre avec Hemingway.

S’agissant du personnage de légende qui a fait rêver peu ou prou les jeunes gens de notre génération, point aussi frelaté sans doute que son clone BHL, Simon Leys ne lui passe rien quant aux faits historiques maquillés, qu’il s’agisse de la révolution chinoise ou de la guerre d’Espagne, sans oublier la libération de Paris qui nous vaut une évocation tordante de sa rencontre avec Hemingway.  Parangon du modèle romantique d’une jeunesse idéaliste en mal d’action directe, Malraux reste, pour le meilleur, une « icône » historique avant la lettre, bientôt singée, pour le pire - ses tics devenant grimaces médiatiques et parodie au carré -, par un BHL dûment fessé, ailleurs, pour sa Chine fantasmée à lui, par le même admirable non moins qu'intraitable Simon Leys.

Parangon du modèle romantique d’une jeunesse idéaliste en mal d’action directe, Malraux reste, pour le meilleur, une « icône » historique avant la lettre, bientôt singée, pour le pire - ses tics devenant grimaces médiatiques et parodie au carré -, par un BHL dûment fessé, ailleurs, pour sa Chine fantasmée à lui, par le même admirable non moins qu'intraitable Simon Leys.

À propos de Marie Heurtin, film de Jean-Pierre Améris de la meilleure intention et d'évidente qualité. Mais encore ?

À propos de Marie Heurtin, film de Jean-Pierre Améris de la meilleure intention et d'évidente qualité. Mais encore ?

À la fin de Broadchurch, on comprend qu’un ado s’est senti trahi par son meilleur ami qui lui a dit en avoir « trouvé un autre », sans savoir évidemment qui était l’autre. On ne saura rien du détail de cette amitié, possiblement dénuée de toute connotation sexuelle, mais là n’est même pas l’important; d’ailleurs les voies de l’affectivité et de la sensualité, surtout à l’adolescence, sont souvent imprévisibles voire impénétrables.

À la fin de Broadchurch, on comprend qu’un ado s’est senti trahi par son meilleur ami qui lui a dit en avoir « trouvé un autre », sans savoir évidemment qui était l’autre. On ne saura rien du détail de cette amitié, possiblement dénuée de toute connotation sexuelle, mais là n’est même pas l’important; d’ailleurs les voies de l’affectivité et de la sensualité, surtout à l’adolescence, sont souvent imprévisibles voire impénétrables.  Ce qui m’intéresse là-dedans est la réflexion collective (producteurs, scénaristes, réalisateurs) qui aboutit à la présentation de ce drame, finalement très riche en composantes contradictoires, aboutissant à un constat nuancée du capitaine Alex Harry, lequel conclut sans moraliser une seconde en pointant les zones obscures, voire insondables, de la nature humaine.

Ce qui m’intéresse là-dedans est la réflexion collective (producteurs, scénaristes, réalisateurs) qui aboutit à la présentation de ce drame, finalement très riche en composantes contradictoires, aboutissant à un constat nuancée du capitaine Alex Harry, lequel conclut sans moraliser une seconde en pointant les zones obscures, voire insondables, de la nature humaine. Ceux qui méprisent les séries télévisées (comme cela m’est arrivé) pour leur vision stéréotypée de la réalité, feraient bien d’y aller voir de plus près. À cet égard, Broadchurch me semble un bon indicateur du niveau de compréhension et d’expression de multiples aspects de nos sociétés évoluées, rompant avec les simplifications primaires en dépit d’indéniables stéréotypes, dont témoigne un genre discrédité par nombre de gardiens du temple de la Culture.

Ceux qui méprisent les séries télévisées (comme cela m’est arrivé) pour leur vision stéréotypée de la réalité, feraient bien d’y aller voir de plus près. À cet égard, Broadchurch me semble un bon indicateur du niveau de compréhension et d’expression de multiples aspects de nos sociétés évoluées, rompant avec les simplifications primaires en dépit d’indéniables stéréotypes, dont témoigne un genre discrédité par nombre de gardiens du temple de la Culture.

Cependant les conseils de Michael Frei chez Karloff, à Lausanne, véritable caverne d’Ali-Baba de la vidéo tous genres confondus jusqu'aux raretés et aux chefs-d'oeuvre, m’ont incité à réviser complètement mon jugement.

Cependant les conseils de Michael Frei chez Karloff, à Lausanne, véritable caverne d’Ali-Baba de la vidéo tous genres confondus jusqu'aux raretés et aux chefs-d'oeuvre, m’ont incité à réviser complètement mon jugement.  Dans la foulée, ressortant l'autre jour de chez Karloff, c’est avec l’intégrale des enquêtes très britiches de l'inspecteur Barnaby et les séries The Bridge et Broadchurch, entre autres films d’auteurs (James Ivory pour ma bonne amie et Senso de Visconti pour myself) que nous sommes remontés à notre alpe au bord du ciel tels de fringants baudets cinéphages.

Dans la foulée, ressortant l'autre jour de chez Karloff, c’est avec l’intégrale des enquêtes très britiches de l'inspecteur Barnaby et les séries The Bridge et Broadchurch, entre autres films d’auteurs (James Ivory pour ma bonne amie et Senso de Visconti pour myself) que nous sommes remontés à notre alpe au bord du ciel tels de fringants baudets cinéphages.  Enfin, le dénouement, très inattendu, évite complètement les poncifs relatifs au « monstre » mal-aimé-de-sa-mère-ou-abusé-par-son-père-donc-forcément-pédo, pour inciter à une réflexion moins confortable et sûrement mieux accordée à l’insondable nature humaine.

Enfin, le dénouement, très inattendu, évite complètement les poncifs relatifs au « monstre » mal-aimé-de-sa-mère-ou-abusé-par-son-père-donc-forcément-pédo, pour inciter à une réflexion moins confortable et sûrement mieux accordée à l’insondable nature humaine.

Le film date de 1995. Il résulte d’un reportage, tourné en vidéo en 1994, sur la situation des soldats garde-frontières se trouvant sur la frontière du Tadjikistan pour résister aux talibans. Ce conflit « para-afghan » était alors ignoré du public russe, dont l’attention se concentrait sur la Tchétchénie. Les soldats russes ne sont pas, ici, en situation de force impérialiste, mais ils défendent les frontières d’un nouvel Etat indépendant sans moyens. Cela doit être souligné, car Sokourov ne nous éclaire en rien, dans le film, sur les circonstances exactes de la mission des soldats qu’il observe. On pense au Désert des Tartares en assistant à leur longue attente et à leurs errances au bout de nulle partir, dans ces montagnes arides où l’ennemi n’est jamais vu - la seule opération violente se trouvant éludée. La plupart des soldats présents sont très jeunes. Les appelés ne pensent qu’à rentrer chez eux. Avec la grande tendresse qui le caractérise, Sokourov les regarde, les montre en train de ne rien faire, montre leurs visages, montre leurs regards, montre leurs bottes dépareillées, montre leur matériel misérable, saisit des bribes de conversation, regarde une tortue bousculer deux fusils, regarde un criquet poussiéreux escalader un éboulis, regarde les regards troublés par la romance d'une chanteuse passant à la radio, regarde ces garçons écrire des lettres qui mettront trois mois à arriver à destination, regarde les gestes d’amitié de ces types qui partagent tout quelque temps et ne se reverront plus jamais, regarde les cultures abandonnées à cause de la guerre, regarde un petit rapace, entend un mitrailleur mitrailler Dieu sait quoi, regarde ces énormes machins que sont les avions militaires hors d'âge, regarde ce drôle de monde des hommes et recommande chacun à la protection des anges.

Le film date de 1995. Il résulte d’un reportage, tourné en vidéo en 1994, sur la situation des soldats garde-frontières se trouvant sur la frontière du Tadjikistan pour résister aux talibans. Ce conflit « para-afghan » était alors ignoré du public russe, dont l’attention se concentrait sur la Tchétchénie. Les soldats russes ne sont pas, ici, en situation de force impérialiste, mais ils défendent les frontières d’un nouvel Etat indépendant sans moyens. Cela doit être souligné, car Sokourov ne nous éclaire en rien, dans le film, sur les circonstances exactes de la mission des soldats qu’il observe. On pense au Désert des Tartares en assistant à leur longue attente et à leurs errances au bout de nulle partir, dans ces montagnes arides où l’ennemi n’est jamais vu - la seule opération violente se trouvant éludée. La plupart des soldats présents sont très jeunes. Les appelés ne pensent qu’à rentrer chez eux. Avec la grande tendresse qui le caractérise, Sokourov les regarde, les montre en train de ne rien faire, montre leurs visages, montre leurs regards, montre leurs bottes dépareillées, montre leur matériel misérable, saisit des bribes de conversation, regarde une tortue bousculer deux fusils, regarde un criquet poussiéreux escalader un éboulis, regarde les regards troublés par la romance d'une chanteuse passant à la radio, regarde ces garçons écrire des lettres qui mettront trois mois à arriver à destination, regarde les gestes d’amitié de ces types qui partagent tout quelque temps et ne se reverront plus jamais, regarde les cultures abandonnées à cause de la guerre, regarde un petit rapace, entend un mitrailleur mitrailler Dieu sait quoi, regarde ces énormes machins que sont les avions militaires hors d'âge, regarde ce drôle de monde des hommes et recommande chacun à la protection des anges. Dans Le rêve d’un soldat, court métrage qui fait pendant aux quatre épisodes « guerriers » du journal, un jeune soldat voit, en rêve, un ange représenté en peinture par je ne sais quel réaliste russe, sous la forme d’une jeune fille aux yeux bandés, assise, l’air accablé, sur un brancard porté par deux adolescents hagards. Cette dernière image, comme saturée de non-dit tragique, renvoie à la sublime première partie du film, constituant une ouverture musicale en trois mouvements.

Dans Le rêve d’un soldat, court métrage qui fait pendant aux quatre épisodes « guerriers » du journal, un jeune soldat voit, en rêve, un ange représenté en peinture par je ne sais quel réaliste russe, sous la forme d’une jeune fille aux yeux bandés, assise, l’air accablé, sur un brancard porté par deux adolescents hagards. Cette dernière image, comme saturée de non-dit tragique, renvoie à la sublime première partie du film, constituant une ouverture musicale en trois mouvements. Alexandre Sokourov, Spiritual Voices. 2DVD. Facets Video. Toutes zones. Sous-titres français, anglais, allemand, italien, espagnol.

Alexandre Sokourov, Spiritual Voices. 2DVD. Facets Video. Toutes zones. Sous-titres français, anglais, allemand, italien, espagnol.

« Il avait la passion de l’art (…) et il avait la passion beaucoup plus commune de l’argent », note un biographe. Et David Solkin, maître d’œuvre du catalogue de l’exposition du Grand Palais, de préciser : « La clé du succès économique de Turner résidait dans son empressement et sa capacité à produire un éventail étonnamment vaste de biens artistiques de grande qualité ». Ces données « triviales», liées au marché artistique de l’époque et à la furieuse concurrence qui y régnait, sont d’autant plus intéressantes qu’elles révèlent un Turner à multiples faces, immensément ambitieux et non moins attaché au perfectionnement de son métier, curieux du travail des autres (il pleure en découvrant le tableau d’un rival qu’il craint de ne pouvoir égaler) et aspirant à égaler les plus grands : il voudra par testament que son legs à la National Gallery permette à ses plus beaux tableaux d’être accrochés près de ceux de Claude Lorrain...

« Il avait la passion de l’art (…) et il avait la passion beaucoup plus commune de l’argent », note un biographe. Et David Solkin, maître d’œuvre du catalogue de l’exposition du Grand Palais, de préciser : « La clé du succès économique de Turner résidait dans son empressement et sa capacité à produire un éventail étonnamment vaste de biens artistiques de grande qualité ». Ces données « triviales», liées au marché artistique de l’époque et à la furieuse concurrence qui y régnait, sont d’autant plus intéressantes qu’elles révèlent un Turner à multiples faces, immensément ambitieux et non moins attaché au perfectionnement de son métier, curieux du travail des autres (il pleure en découvrant le tableau d’un rival qu’il craint de ne pouvoir égaler) et aspirant à égaler les plus grands : il voudra par testament que son legs à la National Gallery permette à ses plus beaux tableaux d’être accrochés près de ceux de Claude Lorrain... Captivante par ses rapprochements, l’exposition Turner et ses peintres montrait autant les admirations du maître anglais que l’affirmation de sa propre vision. L’exercice était passionnant, prouvant à quel point un paysage, loin d’être la seule représentation de la nature, est à la fois pensée et point de vue. Des Italiens classiques aux Flamands « quotidiens », des Français néoclassiques aux Suisses romantiques, Turner enjambe les frontières et les siècles en quête de « sa » vision. Celle-ci tend à se dépouiller de toute « littérature » pour aller vers le chant pur de la couleur et des énergies formelles, mais tirer Turner vers « nous » est peut-êtreexcessif. Le maître ancien était plein lui aussi d’une frémissante jeunesse, comme en témoignent ses merveilleuses aquarelles sans âge, et le pur voyant n’existerait pas sans la double patience de la pensée et de l’art.

Captivante par ses rapprochements, l’exposition Turner et ses peintres montrait autant les admirations du maître anglais que l’affirmation de sa propre vision. L’exercice était passionnant, prouvant à quel point un paysage, loin d’être la seule représentation de la nature, est à la fois pensée et point de vue. Des Italiens classiques aux Flamands « quotidiens », des Français néoclassiques aux Suisses romantiques, Turner enjambe les frontières et les siècles en quête de « sa » vision. Celle-ci tend à se dépouiller de toute « littérature » pour aller vers le chant pur de la couleur et des énergies formelles, mais tirer Turner vers « nous » est peut-êtreexcessif. Le maître ancien était plein lui aussi d’une frémissante jeunesse, comme en témoignent ses merveilleuses aquarelles sans âge, et le pur voyant n’existerait pas sans la double patience de la pensée et de l’art. Une réduction sans souffle

Une réduction sans souffle Cela pour quelques traits anecdotiques, auxquels s’ajoute, pour le meilleur, la rencontre tardive du peintre vieillissant et d’une veuve Booth sensible et bonne, qui l’accueille et le protège. Le meilleur du film est peut-être à chercher, d’ailleurs, dans cette dimension d’humanité à la Dickens, où la bonté prime sur l’intelligence ou le brillant social.

Cela pour quelques traits anecdotiques, auxquels s’ajoute, pour le meilleur, la rencontre tardive du peintre vieillissant et d’une veuve Booth sensible et bonne, qui l’accueille et le protège. Le meilleur du film est peut-être à chercher, d’ailleurs, dans cette dimension d’humanité à la Dickens, où la bonté prime sur l’intelligence ou le brillant social.

(Cette liste a été jetée dans les marges du Studio de l’inutilité de Simon Leys (Flammarion,2014), et plus précisément en lisant les essais intitulés Anatomie d’une dictature post-totalitaire, sur la Chine actuelle, et Le génocide cambodgien)

(Cette liste a été jetée dans les marges du Studio de l’inutilité de Simon Leys (Flammarion,2014), et plus précisément en lisant les essais intitulés Anatomie d’une dictature post-totalitaire, sur la Chine actuelle, et Le génocide cambodgien)

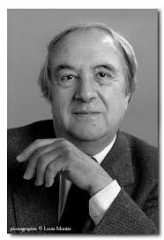

Philippe revenait lui-même de Tanzanie où il s’est livré à sa passion d’imagier de la nature, je lui ai dit combien je me sens ces temps en phase avec le titre du livre de Théodore Monod, Révérence à la vie, dans lequel j’avais noté ce que je tenais à lui dire, j’ai tâché de ne pas être trop sentencieux et assez nuancé dans mes réponse à des questions délicates (où en es-tu de ta vie, es-tu optimiste quant au devenir du monde, crois-tu en Dieu, penses-tu à la mort ?, etc), puis je l’ai emmené à la ruelle du Lac jeter un œil sur ma cambuse veveysane où il a pensé que ce serait bien que mon portrait photographique soit réalisé avec le fauteuil Chesterfield de cuir vert que j’ai ramassé un soir dans la rue…

Philippe revenait lui-même de Tanzanie où il s’est livré à sa passion d’imagier de la nature, je lui ai dit combien je me sens ces temps en phase avec le titre du livre de Théodore Monod, Révérence à la vie, dans lequel j’avais noté ce que je tenais à lui dire, j’ai tâché de ne pas être trop sentencieux et assez nuancé dans mes réponse à des questions délicates (où en es-tu de ta vie, es-tu optimiste quant au devenir du monde, crois-tu en Dieu, penses-tu à la mort ?, etc), puis je l’ai emmené à la ruelle du Lac jeter un œil sur ma cambuse veveysane où il a pensé que ce serait bien que mon portrait photographique soit réalisé avec le fauteuil Chesterfield de cuir vert que j’ai ramassé un soir dans la rue… L’image du serpent qui se mord la queue me semble la plus appropriée à l’actuelle montée aux extrêmes de la violence, marquée par la folie meurtrière des jeunes djihadistes débarquant en Syrie d’un peu partout et dont les motivations relèvent, de toute évidence, du mimétisme violent plus que de l’engagement politique ou religieux. La religion qui rend fou à bon dos. Dans son dossier de cette semaine, l’hebdomadaire Marianne accrédite pour ainsi dire, notamment par la voix de Jean-François Kahn, la théorie selon laquelle les monothéismes sont fauteurs de guerre. Il y a naturellement de ça, c’est la face sombre des monothéismes et Jean Soler l’a bien montré dans La violence monothéiste, mais il y a aussi leur face claire.

L’image du serpent qui se mord la queue me semble la plus appropriée à l’actuelle montée aux extrêmes de la violence, marquée par la folie meurtrière des jeunes djihadistes débarquant en Syrie d’un peu partout et dont les motivations relèvent, de toute évidence, du mimétisme violent plus que de l’engagement politique ou religieux. La religion qui rend fou à bon dos. Dans son dossier de cette semaine, l’hebdomadaire Marianne accrédite pour ainsi dire, notamment par la voix de Jean-François Kahn, la théorie selon laquelle les monothéismes sont fauteurs de guerre. Il y a naturellement de ça, c’est la face sombre des monothéismes et Jean Soler l’a bien montré dans La violence monothéiste, mais il y a aussi leur face claire. A la question de Philippe Dubath me demandant si je croyais en Dieu, j’ai répondu que ce qui m’importe n’est pas d’y répondre mais de savoir si Dieu croit en moi ; et ce n’était pas une boutade. Or répondre à une telle question m’est absolument impossible en termes conventionnels, à moi qui ne me reconnais pas plus athée que croyant au sens où on l’entend à l’ordinaire. J’ai bien évoqué l’ « Esprit universel » auquel se réfère un Théodore Monod, mais cette expression, trop vague à mon sens, ne rend pas le son à la fois intime et cosmique de ce que j’entends au fond par « Dieu », que je pourrais dire la partie de moi qui ressuscite tous les matins et me fait croire qu’il y a en la vie quelque chose de divin. Or ce n’est pas tant par orgueil que je refuse de me dire croyant, donc du bon bord, ou athée, donc de l’autre non moins bon bord, mais par simple honnêteté.

A la question de Philippe Dubath me demandant si je croyais en Dieu, j’ai répondu que ce qui m’importe n’est pas d’y répondre mais de savoir si Dieu croit en moi ; et ce n’était pas une boutade. Or répondre à une telle question m’est absolument impossible en termes conventionnels, à moi qui ne me reconnais pas plus athée que croyant au sens où on l’entend à l’ordinaire. J’ai bien évoqué l’ « Esprit universel » auquel se réfère un Théodore Monod, mais cette expression, trop vague à mon sens, ne rend pas le son à la fois intime et cosmique de ce que j’entends au fond par « Dieu », que je pourrais dire la partie de moi qui ressuscite tous les matins et me fait croire qu’il y a en la vie quelque chose de divin. Or ce n’est pas tant par orgueil que je refuse de me dire croyant, donc du bon bord, ou athée, donc de l’autre non moins bon bord, mais par simple honnêteté.

Le deuxième monde de Kuffer, jeune retraité, c’est son chalet du vallon de Villard où il poursuit une existence de curiosité, d’écriture, de lecture, et de complicité avec Lucienne, son épouse depuis trente-deux ans. «Un mois avant de la rencontrer, jamais je n’aurais pensé pouvoir cohabiter avec quelqu’un. Et là, nous avons eu deux filles merveilleuses, nous vivons ici, nous partons en voyage, dans une sérénité que j’apprécie chaque jour. Et puis, quel bonheur de vivre dans ce vallon depuis bientôt vingt ans. Se lever le matin et voir ce paysage, c’est un privilège!»

Le deuxième monde de Kuffer, jeune retraité, c’est son chalet du vallon de Villard où il poursuit une existence de curiosité, d’écriture, de lecture, et de complicité avec Lucienne, son épouse depuis trente-deux ans. «Un mois avant de la rencontrer, jamais je n’aurais pensé pouvoir cohabiter avec quelqu’un. Et là, nous avons eu deux filles merveilleuses, nous vivons ici, nous partons en voyage, dans une sérénité que j’apprécie chaque jour. Et puis, quel bonheur de vivre dans ce vallon depuis bientôt vingt ans. Se lever le matin et voir ce paysage, c’est un privilège!» Pas de retraite pour l'écriture

Pas de retraite pour l'écriture Quand il évoque son blog, où l’on peut se régaler de récits de voyage et de découvertes de livres, Kuffer dit avec une vraie fausse modestie souriante: «Mon blog a reçu 26 872 visites en octobre 2014, soit entre 866 et 1040 visiteurs par jour. On y découvre 4169 articles. Ce qui n’a aucune importance.»

Quand il évoque son blog, où l’on peut se régaler de récits de voyage et de découvertes de livres, Kuffer dit avec une vraie fausse modestie souriante: «Mon blog a reçu 26 872 visites en octobre 2014, soit entre 866 et 1040 visiteurs par jour. On y découvre 4169 articles. Ce qui n’a aucune importance.»

Ces jours à Venise ont constitué une expérience et une suite d’exercices très vivifiants, en rupture complète avec les clichés masquant la réalité réelle de cette ville. Je ne m’y attendais pas. Surprise intégrale; et surprise d’abord à constater que ce qu’on taxe ici justement de clichés, d’un ton forcément supérieur, résiste à leur usage par le tourisme de masse. La vision du pont du Rialto ou de la place Saint-Marc, entre deux vagues de Japonais et de Russes (ou de Suisses allemands ou de Chinois) reste toujours aussi saisissante. Surprise ensuite décuplée, puis centuplée les jours passant, en s’éloignant des foules et des monuments léchés, du Dorsoduro (avec le campo Santa Margherita, merveilleuse place de village bruissante de présences estudiantines et populaires) au dédale de Canareggio où Corto Maltese a traversé murs et jardins suspendus ; et pour les îles ce sera les prochaine fois vu que ma résolution solennelle est prise à l’instant : quatre fois à Venise par an, chaque saison la sienne, et la prochaine au printemps donc avec Lady L.

Ces jours à Venise ont constitué une expérience et une suite d’exercices très vivifiants, en rupture complète avec les clichés masquant la réalité réelle de cette ville. Je ne m’y attendais pas. Surprise intégrale; et surprise d’abord à constater que ce qu’on taxe ici justement de clichés, d’un ton forcément supérieur, résiste à leur usage par le tourisme de masse. La vision du pont du Rialto ou de la place Saint-Marc, entre deux vagues de Japonais et de Russes (ou de Suisses allemands ou de Chinois) reste toujours aussi saisissante. Surprise ensuite décuplée, puis centuplée les jours passant, en s’éloignant des foules et des monuments léchés, du Dorsoduro (avec le campo Santa Margherita, merveilleuse place de village bruissante de présences estudiantines et populaires) au dédale de Canareggio où Corto Maltese a traversé murs et jardins suspendus ; et pour les îles ce sera les prochaine fois vu que ma résolution solennelle est prise à l’instant : quatre fois à Venise par an, chaque saison la sienne, et la prochaine au printemps donc avec Lady L. Nel Gazettino di stamattina : « A Vicenza nasce il campus per picccoli geni incompresi. Au Nordest on estime qu’il y a environ 2000 petits génies. Or à l’école, on les prend souvent pour des incapables ou des inadaptés. Ainsi un« Talent gate » a-t-il été conçu par la Région afin d’accueillir lesenfants au génie précoce ».

Nel Gazettino di stamattina : « A Vicenza nasce il campus per picccoli geni incompresi. Au Nordest on estime qu’il y a environ 2000 petits génies. Or à l’école, on les prend souvent pour des incapables ou des inadaptés. Ainsi un« Talent gate » a-t-il été conçu par la Région afin d’accueillir lesenfants au génie précoce ». Auquel fait écho Dominique Fernandez à la fin de sa préface à l’indispensable Guide historique et culturel de Venisede Giovanni Scarabello et Paolo Morachiello (Larousse 1988), qui écrit si justement que « plus que la décadence économique, plus que les eaux saumâtres des grandes marées, plus que les corruptices émanations de pétrole, c’est notre propre goût de l’échec et du funèbre qui hâte le déclin de Venise. Partez avec d’autres images dans la tête que celles de Visconti, et vous verrez que Venise n’est pas aussi moribonde qu’on le dit. C’est la ville d’Iralie où les gens marchent le plus vite dans la rue. Par les jours de brouillard, on entend leurs pas résonner sur le dallage avant de distinguer leur silhouette. Les cloches, les sirènes des bateaux, les cornes de brume jouent une musique qui n’est nullement lugubre, mais témoigne au contraire d’une solide, saine et contagieuse envie de vivre ».

Auquel fait écho Dominique Fernandez à la fin de sa préface à l’indispensable Guide historique et culturel de Venisede Giovanni Scarabello et Paolo Morachiello (Larousse 1988), qui écrit si justement que « plus que la décadence économique, plus que les eaux saumâtres des grandes marées, plus que les corruptices émanations de pétrole, c’est notre propre goût de l’échec et du funèbre qui hâte le déclin de Venise. Partez avec d’autres images dans la tête que celles de Visconti, et vous verrez que Venise n’est pas aussi moribonde qu’on le dit. C’est la ville d’Iralie où les gens marchent le plus vite dans la rue. Par les jours de brouillard, on entend leurs pas résonner sur le dallage avant de distinguer leur silhouette. Les cloches, les sirènes des bateaux, les cornes de brume jouent une musique qui n’est nullement lugubre, mais témoigne au contraire d’une solide, saine et contagieuse envie de vivre ».

Bonne nouvelle pour les maniaques pédophiles de Padoue, ce matin dans le Gazettino : « Bientôt, les adultes ne pourront plus entrer, dans le parc de l’Arcello à Padoue, sans être accompagnés par des enfants ». Et cet autre écho réconfortant du Vatican, où le remarquable Francesco s’en prend virulemment aux sacrements faisant l’objet de tout un négoce, entre messes payées et bénédictions : « Un prete attaccato ai soldi e un prete che maltratta la gente ».

Bonne nouvelle pour les maniaques pédophiles de Padoue, ce matin dans le Gazettino : « Bientôt, les adultes ne pourront plus entrer, dans le parc de l’Arcello à Padoue, sans être accompagnés par des enfants ». Et cet autre écho réconfortant du Vatican, où le remarquable Francesco s’en prend virulemment aux sacrements faisant l’objet de tout un négoce, entre messes payées et bénédictions : « Un prete attaccato ai soldi e un prete che maltratta la gente ».  Nel Pendolino, stasera. – Dans le train du retour, je me repasse L’évangile selon saint Matthieu de Pasolini, dont le Christ est lemême personnage pur et dur, intransigeant envers les hypocrites et lespharisiens, que l’excellent Franceso, décidément digne de son prénom. Dans les compléments du DVD, le témoignage d’Enrique Irazoqui, le jeune interprète catalan de Jésus, cinquante ans après le tournage du film, donne un relief humain renouvelé à ce film d’une incomparable densité physique (ces visages, ces corps, ces clous enfoncés dans la chair, ce cri !) en irradiant bonnement de reconnaissance amicale. En passant ce matin sur la place dédiée à Jean XXIII,j e me suis rappelé que le film aussi rendait hommage à ce pontife incarnant l’opposé du pharisaïsme ; et toute une chrétienté de bonne foi, y compris ecclésiatique reconnut d’ailleurs l’inspiration profondément évangélique de l’ouvrage.

Nel Pendolino, stasera. – Dans le train du retour, je me repasse L’évangile selon saint Matthieu de Pasolini, dont le Christ est lemême personnage pur et dur, intransigeant envers les hypocrites et lespharisiens, que l’excellent Franceso, décidément digne de son prénom. Dans les compléments du DVD, le témoignage d’Enrique Irazoqui, le jeune interprète catalan de Jésus, cinquante ans après le tournage du film, donne un relief humain renouvelé à ce film d’une incomparable densité physique (ces visages, ces corps, ces clous enfoncés dans la chair, ce cri !) en irradiant bonnement de reconnaissance amicale. En passant ce matin sur la place dédiée à Jean XXIII,j e me suis rappelé que le film aussi rendait hommage à ce pontife incarnant l’opposé du pharisaïsme ; et toute une chrétienté de bonne foi, y compris ecclésiatique reconnut d’ailleurs l’inspiration profondément évangélique de l’ouvrage.