DU VOYAGE. - C'est en voyageant qu'on peut le mieux éprouver la qualité d'une relation intime et sa longévité possible, il me semble; en tout cas c'est ce que j'ai vérifié dès le début de notre vie commune, avec ma bonne amie, qui voyage exactement comme je le conçois, sans jamais se forcer.

DU VOYAGE. - C'est en voyageant qu'on peut le mieux éprouver la qualité d'une relation intime et sa longévité possible, il me semble; en tout cas c'est ce que j'ai vérifié dès le début de notre vie commune, avec ma bonne amie, qui voyage exactement comme je le conçois, sans jamais se forcer.

Le plus souvent nous nous laissons un peu plus aller, en voyage, que dans la vie ordinaire: nous sommes un peu plus ensemble et libérés assez naturellement de toute obligation liée à la convention du voyage portant, par exemple, sur les monuments à voir ou les musées. Nous ne sommes naturellement pas contre, mais nous ne nous forçons à rien.

ll va de soi qu'il nous est arrivé, par exemple à Vienne lors d'un séjour de nos débuts passablement amoureux, ou traversant la Suisse après la naissance de Sophie laissée à nos parents, ou plus tard en Toscane ou en Allemagne romantique, à Barcelone ou à Louxor, en Provence ou à Paris, de visiter tel formidable monument ou telle collection de peinture d'exception (le Römerholz de Winterthour, un jour de forte pluie), mais ce ne fut jamais sous contrainte: juste parce que cela nous intéressait à ce moment-là.

Avant ma bonne amie, jamais je n'ai fait aucun voyage avec quiconque sans impatience ou énervement, jusqu'à l'engueulade, si j'excepte notre voyage en Catalogne avec celui que j'ai appelé l'Ami secret dans Le coeur vert, ou quelques jours à Vienne avec mon jeune compère François vivant la peinture comme je la vis. Or ce trait marque aussi, avec l'aptitude à voyager en harmonie, l'entente que nous vivons avec ma bonne amie, avec laquelle je vis la peinture en consonance; mais rien là qui relèverait de je ne sais quel partage culturel: simplement une façon commune de vivre la couleur et la "vérité" peinte, la beauté ou le sentiment que nous ressentons sans besoin de les commenter.

Avant ma bonne amie, jamais je n'ai fait aucun voyage avec quiconque sans impatience ou énervement, jusqu'à l'engueulade, si j'excepte notre voyage en Catalogne avec celui que j'ai appelé l'Ami secret dans Le coeur vert, ou quelques jours à Vienne avec mon jeune compère François vivant la peinture comme je la vis. Or ce trait marque aussi, avec l'aptitude à voyager en harmonie, l'entente que nous vivons avec ma bonne amie, avec laquelle je vis la peinture en consonance; mais rien là qui relèverait de je ne sais quel partage culturel: simplement une façon commune de vivre la couleur et la "vérité" peinte, la beauté ou le sentiment que nous ressentons sans besoin de les commenter.

Ma bonne amie est l'être le moins snob que je connaisse. Lorsque je sens qu'elle aime un tableau - et rien de semblable ne se passe jamais entre nous, ou presque, en musique -, je sais qu'elle le vit sans aucune espèce de référence ou de conformité esthétique, juste dans sa chair et sa perception sensible, son goût en un mot que le plus souvent je partage sans l'avoir cherché.

Et c'est pareil pour le voyage: nous aimons les mêmes cafés et les mêmes crépuscules (un soir à Volterra, je nous revois descendre de voiture pour ne pas manquer ça), les mêmes Rembrandt ou les mêmes soupers tendres (cet autre soir à Sarlat où elle donna libre cours à son goût marqué pour le foie gras) et ainsi de suite.

LA VIE ET L'ART. - Un peu plus d'une année après la mort de Floristella, et quinze ans après celle de Thierry, la présence de ces deux amis nous reste à la fois vive et dispersée entre leurs nombreux tableaux ornant les murs de la Désirade et ceux de nos filles, et ce qui nous reste en mémoire de nos moments de partage, une salade niçoise dans la cuisine de Belleville et la balade qui suivit aux Buttes-Chaumont, le vert des mêmes jardins dans les toiles de Thierry, le Christ orange de Floristella et le merveilleux chat blanc que nous avons vu aux Envierges et qui survit auprès de nous comme un ange tutélaire sur la toile qu'elle nous a offerte, ou les petits opéras de la cour de l'Hôtel de Ville dont Thierry concevait les décors, les coquelicots en Toscane de Floristella, la magie nocturne du port de la Spezia ressaisie par Thierry, et tant de moments, comme autant de visions fugaces ou de minutes heureuses. Qu'est-ce qui était de la vie ou de l'art dans cette double relation au double sens de l'affectivité et de la consonance artiste ?L'idée de le distinguer ne nous vient même pas, tant la présence réelle des oeuvres de nos amis pallie leur absence.

LA VIE ET L'ART. - Un peu plus d'une année après la mort de Floristella, et quinze ans après celle de Thierry, la présence de ces deux amis nous reste à la fois vive et dispersée entre leurs nombreux tableaux ornant les murs de la Désirade et ceux de nos filles, et ce qui nous reste en mémoire de nos moments de partage, une salade niçoise dans la cuisine de Belleville et la balade qui suivit aux Buttes-Chaumont, le vert des mêmes jardins dans les toiles de Thierry, le Christ orange de Floristella et le merveilleux chat blanc que nous avons vu aux Envierges et qui survit auprès de nous comme un ange tutélaire sur la toile qu'elle nous a offerte, ou les petits opéras de la cour de l'Hôtel de Ville dont Thierry concevait les décors, les coquelicots en Toscane de Floristella, la magie nocturne du port de la Spezia ressaisie par Thierry, et tant de moments, comme autant de visions fugaces ou de minutes heureuses. Qu'est-ce qui était de la vie ou de l'art dans cette double relation au double sens de l'affectivité et de la consonance artiste ?L'idée de le distinguer ne nous vient même pas, tant la présence réelle des oeuvres de nos amis pallie leur absence.

DESTINATION ROMA TERMINI. - C'est toujours un stress d'enfer que le dernier travail d'avant le départ, surtout le départ de nuit qui fait penser aux partances sans retour, mais le seul drame ce soir serait de ne pas retrouver son passeport jusqu'à moins une avant de s'arracher à son toit et au névé de narcisses embaumant la vanille - or la route appelle et le quai là-bas et le train de nuit et les tunnels en enfilade vers le Sud qui trouent le Temps pour nous rendre les lieux...

COLLINES ET COQUELICOTS .- Se relevant d'une nuit de tagadam tantôt trépidant et tantôt en sourdine nos paupières tôt l'aube nous révèlent ce matin ces verts tendres des collines de Toscane aux crêtes à fines flammes de cyprès et de clochers, et le long des voies se voient ces îlots de coquelicots et jusque dans l'entrelacs des voies de Roma Termini, et jusque sur les murs de notre chambre jouxtant le Campo de Fiori en candide aquarelle...

COLLINES ET COQUELICOTS .- Se relevant d'une nuit de tagadam tantôt trépidant et tantôt en sourdine nos paupières tôt l'aube nous révèlent ce matin ces verts tendres des collines de Toscane aux crêtes à fines flammes de cyprès et de clochers, et le long des voies se voient ces îlots de coquelicots et jusque dans l'entrelacs des voies de Roma Termini, et jusque sur les murs de notre chambre jouxtant le Campo de Fiori en candide aquarelle...

FONTAINES ET FILLES EN FLEURS. - Il n'y a qu'à Rome qu'une fontaine n'est faite que pour les chiens, et c'est à Rome aussi que s'élèvera la fontaine de mémoire de Pier Paolo Pasolini, faite juste pour se laver les mains en passant ou se rafraîchir, juste pour boire en passant de l'eau fraîche ou se refaire une beauté - il n'y a qu'à Rome que le soir, au Campo de Fiori, les gars et les filles dégagent la même sensualité qui est celle, en mai, de notre bonne et belle vie...

(Rome, le 19 mai 2009)

DE LA PARESSE. - Promis-juré: nous ne ferons rien aujourd'hui, ni ruines, ni monuments, ni sanctuaires, ni monastères - nous ne nous laisserons entraîner dans aucun courant et moins encore dans aucun contre-courant, nous nous laisserons vivre, depuis une vie partagée nos paresses s'accordent à merveille et c'est cela, peut-être, que je préfère chez toi et que chez moi tu apprécies de concert: c'est cette façon de se laisser surprendre, ainsi ne ferons-nous rien aujourd'hui que nous laisser surprendre à voir tout Rome et boire tout Rome et nous en imprégner du matin au soir...

DU LIEU PERDU. - La manière d'abruti du chanteur de charme sans voix enfilant, dans cette trattoria de la partie la plus abrutie du Trastevere, les rengaines sentimentales les plus éculées et privées ici du moindre charme, ne serait pas si répulsive si les tablées de Bataves et de Teutons et de Nippons ne lui faisaient une telle ovation d'abrutis...

DU BLEU RETROUVE. - Vous en étiez à désespérer de toute cette vulgarité, assis sous les affiches en format multimondial du couple Beckham, vous vomissiez le nouvel Emporio quand, à trois pas de là, vous avez franchi la porte bleue pour vous retrouver chez les anges très humains et très poètes et très musiciens du très auroral et très pictural Beato Angelico...

DU FANTASME DE TREVI. – Ils n’osent pas, hélas, franchir le pas; ils reviendraient bien à minuit, elle malgré son embonpoint, et lui malgré ses cheveux de vieille souris, se jeter dans la grande vasque, mais à minuit tous deux pioncent après une exténuante journée à rentabiliser le Passeport Musées…

NOS CHERS HÔTES. - De retour à Marina di Carrara, où nous arrivons de Rome par le train, je me dis ce soir que voyager sans bien s'entendre avec sa compagne ou son compagnon, ou voyager sans faire de bonnes rencontres en chemin ne vaut pas la peine. Maintes fois je me suis reproché de ne pas savoir voyager, le plus souvent par réserve timide ou par indolence rêveuse. Dans ma vingtaine je suis allé maintes fois en Italie ou en Espagne, à Paris ou ailleurs dans l'idée d'y écrire un livre, et je revenais sans livre et sans avoir noué aucune amitié, assez semblable en somme au pauvre Ramuz séjournant à Paris comme un empoté alors que Cendrars écumait les bars. Mais même voyageant mal on voyage, on note en passant, Ramuz griffonne ses carnets du Louvre et ne pas le faire au Louvre eût été impensable ou tout différent, comme j'ai vécu une première fois la Toscane en la traversant à vélo sans rencontrer personne ou peu s'en faut; mais tous les jours je rédigeais mes chroniques dont La Liberté publiait des extraits, et quand je suis revenu à Sienne ou Cortone je me retrouvais un peu plus chez moi, sans que la chose puisse évidemment se comparer à notre arrivé de cet après-midi, chez nos amis de la via Bortoloni, accueillis à bras ouverts et bruyamment reconnu par le chien Thea - un peu moins par les chats...

Retrouver des amis chez eux, c'est retrouver une table et des bibliothèques où piocher et bouquiner sans s'occuper tout le temps des autres, des objets familiers, des objets usuels un peu différents, d'autres habitudes comme celle, pour le Gentiluomo, d'allumer le soir la télé pour vitupérer le "povero paese", ou celle, pour la Professorella, de courir après ses chats en multipliant les appels suppliants. Ainsi resterons-nous quelques jours chez ces amis dont le joyeux désordre de livres et de papiers, et d'animaux, et de tableaux, ressemble assez au nôtre en tout différent, l'amitié consistant à se laisser aller...

(Marina di Carrara, ce 22 juin)

COMBINAZIONE. – Au marché de Marina di Carrara vous attend Khaled et son étal de jeans de toutes les tournures et tous à dix euros, que vous essayerez sous le regard narquois des matrones - et pour un euro de plus le petit marchand vous filera la marque de votre choix, Gucci ou Dolce Gabbana, que votre conjointe y coudra volontiers…

LE PARTI DES ANIMAUX. – Sorry Sior Scrittor, étais-je tenté de dire ce soir à Guido Ceronetti en traversant ses collines de Toscane plus douces que nulle part ailleurs, scusi Signor mais je récuse votre façon de récuser toute descendance humaine au profit de l’Aragne ou du Scarabée plus dignes que nous, selon vous, de nous survivre – et qui dira donc la beauté des Crêtes siennoises en votre paradis retrouvé de blattes et de scolopendres, cher misanthrope que je soupçonne, quand les moustiques attaquent, de ne pas lésiner non plus sur le Fly Tox ?

LE PARTI DES ANIMAUX. – Sorry Sior Scrittor, étais-je tenté de dire ce soir à Guido Ceronetti en traversant ses collines de Toscane plus douces que nulle part ailleurs, scusi Signor mais je récuse votre façon de récuser toute descendance humaine au profit de l’Aragne ou du Scarabée plus dignes que nous, selon vous, de nous survivre – et qui dira donc la beauté des Crêtes siennoises en votre paradis retrouvé de blattes et de scolopendres, cher misanthrope que je soupçonne, quand les moustiques attaquent, de ne pas lésiner non plus sur le Fly Tox ?

Or le plus drôle est qu'avec la Professorella, à la faveur de notre escale à Marina di Carrara, nous avons décidé de consacrer l'ouverture d'une prochaine livraison du Passe-Muraille à cet écrivain si singulier dont elle m'a l'air d'avoir tout lu, avec lequel elle se trouve en correspondance régulière et qui se dit prête à m'accompagner jusqu'à sa tanière des alentours de Chiusi.

En attendant je n'en finis pas de m'étonner des curiosités de notre amie, qui nous a emmenés hier en un lieu au moins aussi insolite que le val magique de Mario del Sarto, et qui plairait à Ceronetti, évoquant à la fois une cour des miracles des animaux cabossés et rafistolés de toutes espèces, un biotope forestier paradoxal en plein imbroglio de routes et de bâtiments du bord de mer, enfin une sorte de labyrinthe poétique à la Lewis Carroll où l'on croise à tout moment tel lapereau fuyant comme un jouet mécanique ou tel paon majestueux faisant la roue pour lui-même (raison pour laquelle je l'ai surnommé Sollers), non sans découvrir au passage, derrière une haie de joncs ou le long de nombreuses pièces d'eau, entre autres cages et perchoirs, tout un monde d'oiseaux de jour ou de nuit aux plumages plus ou moins hirsutes ou dépenaillés, de rongeurs de tailles variées et d'ongulés, de volailles farouches ou de chevreuils boiteux. Et nous nous en allions ainsi par les allées, à la fois émus et vaguement enchantés, comme de vieux enfants perdus dans un rêve éveillé.

(Marina di Carrara, le 23 mai)

(Extrait d'un livre en chantier)

SAINTES PESTES.- Flannery O’Connor aime les paons et les gens, qu’elle voit sous tous leurs aspects parfaits et imparfaits sans perdre jamais de vue la Règle. C’est et ce n’est pas une intellectuelle : c’est surtout une réaliste catholique, et ce qu’elle écrit de Simone Weil est intéressant, qui recoupe en somme ce qu’en dit Georges Bataille, cité par Sollers.

SAINTES PESTES.- Flannery O’Connor aime les paons et les gens, qu’elle voit sous tous leurs aspects parfaits et imparfaits sans perdre jamais de vue la Règle. C’est et ce n’est pas une intellectuelle : c’est surtout une réaliste catholique, et ce qu’elle écrit de Simone Weil est intéressant, qui recoupe en somme ce qu’en dit Georges Bataille, cité par Sollers.

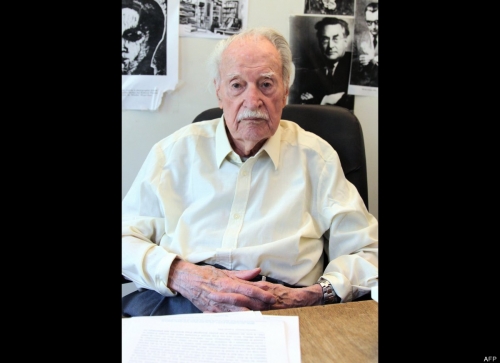

L'éditeur et patron de La Quinzaine littéraire, mort à 102 ans, incarnait la mémoire frondeuse d'un siècle de littérature. Découvreur non aligné, il "lança" Henry Miller et Michel Houellebecq...

L'éditeur et patron de La Quinzaine littéraire, mort à 102 ans, incarnait la mémoire frondeuse d'un siècle de littérature. Découvreur non aligné, il "lança" Henry Miller et Michel Houellebecq...

DU VOYAGE. -

DU VOYAGE. -  Avant ma bonne amie, jamais je n'ai fait aucun voyage avec quiconque sans impatience ou énervement, jusqu'à l'engueulade, si j'excepte notre voyage en Catalogne avec celui que j'ai appelé l'Ami secret dans

Avant ma bonne amie, jamais je n'ai fait aucun voyage avec quiconque sans impatience ou énervement, jusqu'à l'engueulade, si j'excepte notre voyage en Catalogne avec celui que j'ai appelé l'Ami secret dans  LA VIE ET L'ART

LA VIE ET L'ART

LE PARTI DES ANIMAUX.

LE PARTI DES ANIMAUX.

Détour par Michel Audiard

Détour par Michel Audiard  Question métier

Question métier

Ce que montre Joël Dicker.-

Ce que montre Joël Dicker.-  L'image parasite

L'image parasite

Nos amis prisent, tous deux, les romans policiers qu'on appelle gialli, en Italie, et je les verrais bien en protagonistes de romans noirs subtilement retors à la Highsmith, non pas assassins l'un de l'autre mais peut-être complices dans la couverture d'un meurtre particulièrement esthétique ou à valeur politique purificatrice. Je sens plus de tendresse, chez la Professorella, à l'endroit de son étudiant quinqua de la prison de Pise, meurtrier par amour, que pour ses collègues de la Faculté des Lettres de Lausanne dont elle persifle volontiers les intrigues et les ridicules. Au chapitre toujours réjouissant des racontars, je me suis régalé de l'entendre évoquer les séjours, à Pise, d'un Gilles Deleuze et de ses secrétaires-esclaves, ou d'un Michel Foucault plus débonnaire à son dire; et le feuilleton de ses relations avec Maître Jacques, auquel elle a consacré tout un livre, ne m'a pas moins enchanté tant elle y met de couleur et d'humour. Plus qu'un bas-bleu ordinaire, comme on en trouve tant dans la paroisse littéraire romande, notre amie était LA spécialiste de littérature, un peu canaille sur les bords, qui pouvait évoquer la place de la femme dans les romans de Jacques Chessex ou parler de Nicolas Bouvier sans forcément poser à la vestale vénérante du Temple.

Nos amis prisent, tous deux, les romans policiers qu'on appelle gialli, en Italie, et je les verrais bien en protagonistes de romans noirs subtilement retors à la Highsmith, non pas assassins l'un de l'autre mais peut-être complices dans la couverture d'un meurtre particulièrement esthétique ou à valeur politique purificatrice. Je sens plus de tendresse, chez la Professorella, à l'endroit de son étudiant quinqua de la prison de Pise, meurtrier par amour, que pour ses collègues de la Faculté des Lettres de Lausanne dont elle persifle volontiers les intrigues et les ridicules. Au chapitre toujours réjouissant des racontars, je me suis régalé de l'entendre évoquer les séjours, à Pise, d'un Gilles Deleuze et de ses secrétaires-esclaves, ou d'un Michel Foucault plus débonnaire à son dire; et le feuilleton de ses relations avec Maître Jacques, auquel elle a consacré tout un livre, ne m'a pas moins enchanté tant elle y met de couleur et d'humour. Plus qu'un bas-bleu ordinaire, comme on en trouve tant dans la paroisse littéraire romande, notre amie était LA spécialiste de littérature, un peu canaille sur les bords, qui pouvait évoquer la place de la femme dans les romans de Jacques Chessex ou parler de Nicolas Bouvier sans forcément poser à la vestale vénérante du Temple.  Il n'y a guère que quelques jours que nous avons débarqué à Marina di Carrara et pourtant, étrangement, il me semble que nous avons déjà là de vieux amis, tant nos souvenirs respectifs s'entrecroisent, de nos plus belles années de jeunesse (selon le mythe dont aucun de nous quatre ne semble être dupe) à celles que nous vivons aujourd'hui, en passant par divers personnages que nous avons connus dans la bohème lausannoise de l'époque où la Professorella hantait le Barbare, la librairie anar de Claude Frochaux ou les rives du lac où les plus belles filles du monde (selon Godard) draguaient les mecs - je pense évidemment à la Professorella en fleur d'une certaine photographie vintage soupirant au pied d'un macho à chemise ouverte et avenir assuré dans le Barreau... (A Marina di Carrara, ce jeudi 27 mars 2008)

Il n'y a guère que quelques jours que nous avons débarqué à Marina di Carrara et pourtant, étrangement, il me semble que nous avons déjà là de vieux amis, tant nos souvenirs respectifs s'entrecroisent, de nos plus belles années de jeunesse (selon le mythe dont aucun de nous quatre ne semble être dupe) à celles que nous vivons aujourd'hui, en passant par divers personnages que nous avons connus dans la bohème lausannoise de l'époque où la Professorella hantait le Barbare, la librairie anar de Claude Frochaux ou les rives du lac où les plus belles filles du monde (selon Godard) draguaient les mecs - je pense évidemment à la Professorella en fleur d'une certaine photographie vintage soupirant au pied d'un macho à chemise ouverte et avenir assuré dans le Barreau... (A Marina di Carrara, ce jeudi 27 mars 2008)

Faits et fiction. -

Faits et fiction. -

Au début du film, après quatre ans de séparation, le mari de Marie, Ahmad (le cinéaste Ali Mosaffa, passé de l'autre côté de la caméra) débarque à Paris à la demande de sa femme qui désire régler une procédure de divorce relevant apparemment de la formalité. Or la situation que découvre Ahmad, reparti au pays après avoir vainement essayé de s'adapter à la vie française, se trouve plombée par un secret, voire plusieurs secrets, qui entourent le geste désespéré de la femme de Samir, plongée dans le coma depuis des mois. Passons sur les détails, même si tout dans ce film repose sur les détails parfois infimes qui changent souvent le cours de nos vies, et que le scénario travaille en finesse. D'aucuns, à ce propos, ont parlé de pesanteur ou de lenteur, mais il me semble que le refus de dynamiser artificiellement l'action, au profit des sentiments en jeu dans leur dévoilement progressif, donne justement sa force sans pathos à ce film d'amour scellé par le tragique le plus ordinaire.

Au début du film, après quatre ans de séparation, le mari de Marie, Ahmad (le cinéaste Ali Mosaffa, passé de l'autre côté de la caméra) débarque à Paris à la demande de sa femme qui désire régler une procédure de divorce relevant apparemment de la formalité. Or la situation que découvre Ahmad, reparti au pays après avoir vainement essayé de s'adapter à la vie française, se trouve plombée par un secret, voire plusieurs secrets, qui entourent le geste désespéré de la femme de Samir, plongée dans le coma depuis des mois. Passons sur les détails, même si tout dans ce film repose sur les détails parfois infimes qui changent souvent le cours de nos vies, et que le scénario travaille en finesse. D'aucuns, à ce propos, ont parlé de pesanteur ou de lenteur, mais il me semble que le refus de dynamiser artificiellement l'action, au profit des sentiments en jeu dans leur dévoilement progressif, donne justement sa force sans pathos à ce film d'amour scellé par le tragique le plus ordinaire.

Or curieusement, c'est justement le summum de l'artifice qui m'a intéressé dans cette version frisant parfois le surréalisme dans le kitsch visuel, comparable au parti pris esthétique hyper-kitsch du

Or curieusement, c'est justement le summum de l'artifice qui m'a intéressé dans cette version frisant parfois le surréalisme dans le kitsch visuel, comparable au parti pris esthétique hyper-kitsch du  Je comprends, cela va sans dire, la frustration de ceux qui s'attendaient à une adaptation plus "classique" du

Je comprends, cela va sans dire, la frustration de ceux qui s'attendaient à une adaptation plus "classique" du  Cela étant, les personnages

Cela étant, les personnages

La nouvelle édition critique des Oeuvres complètes

La nouvelle édition critique des Oeuvres complètes  Vélocipédiste savant sillonnant l’Europe, d’Ouchy à Sienne ou de Genève à Paris, en passant par le Maroc et la Provence, avec sa petite valise aux manuscrits, son béret basque, ses boîtes de cachous (pour les enfants) et ses pantalons golf, Cingria fut le plus atypique des écrivains issus de Suisse romande. Pittoresque et bien plus, ce fils de famille cosmopolite (Turco-polonaise et genevoise d’assimilation) d’abord aisée et ensuite ruinée, ne gagna jamais sa pitance qu’en écrivant. Des tables l’accueillaient un peu partout pour le

Vélocipédiste savant sillonnant l’Europe, d’Ouchy à Sienne ou de Genève à Paris, en passant par le Maroc et la Provence, avec sa petite valise aux manuscrits, son béret basque, ses boîtes de cachous (pour les enfants) et ses pantalons golf, Cingria fut le plus atypique des écrivains issus de Suisse romande. Pittoresque et bien plus, ce fils de famille cosmopolite (Turco-polonaise et genevoise d’assimilation) d’abord aisée et ensuite ruinée, ne gagna jamais sa pitance qu’en écrivant. Des tables l’accueillaient un peu partout pour le À relever alors: que ses écrits follement originaux, lumineusement profonds, furieusement toniques, mais aussi précieux, voire parfois abscons, n’ont jamais cessé d’être lus depuis la mort de l’écrivain. De nouvelles générations d’amateurs et de commentateurs se bousculent ainsi au portillon du paradis poétique de celui qu’on appelle familièrement Charles-Albert, comme Rousseau est appelé Jean-Jacques.

À relever alors: que ses écrits follement originaux, lumineusement profonds, furieusement toniques, mais aussi précieux, voire parfois abscons, n’ont jamais cessé d’être lus depuis la mort de l’écrivain. De nouvelles générations d’amateurs et de commentateurs se bousculent ainsi au portillon du paradis poétique de celui qu’on appelle familièrement Charles-Albert, comme Rousseau est appelé Jean-Jacques. Une constellation d 'hommage persillés

Une constellation d 'hommage persillés

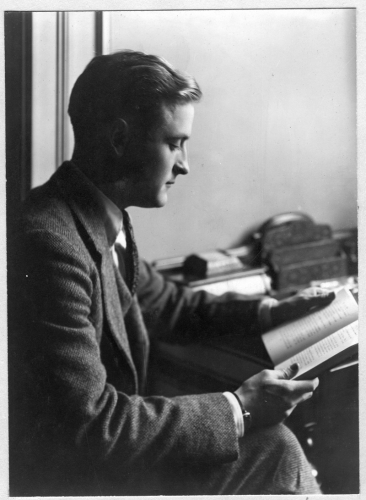

Les portraits du vivant de Ramuz nous le montrent sous un visage austère. Il a l’air bien grave, Monsieur Ramuz, sur les photos. Pas le genre bohème ou romantique, même en sa jeunesse, d’un Rimbaud ou d’un Blaise Cendrars, le grand voyageur qui fait rêver les adolescents. L’air digne, Ramuz n’a rien d’une « icône » de la littérature, comme on le dit aujourd’hui. Son apparence est d’un homme de lettres posé, non sans élégance avec sa cape noire, l’air un peu démodé.

Les portraits du vivant de Ramuz nous le montrent sous un visage austère. Il a l’air bien grave, Monsieur Ramuz, sur les photos. Pas le genre bohème ou romantique, même en sa jeunesse, d’un Rimbaud ou d’un Blaise Cendrars, le grand voyageur qui fait rêver les adolescents. L’air digne, Ramuz n’a rien d’une « icône » de la littérature, comme on le dit aujourd’hui. Son apparence est d’un homme de lettres posé, non sans élégance avec sa cape noire, l’air un peu démodé. Entre le lac et le soleil, la terre est travaillée par l’homme, comme il en a été de tout temps et partout. Or, les personnages de Ramuz, même vivant à la campagne ou à la montagne, nous touchent au cœur par les drames qu’ils vivent, comme les ont vécu les hommes de tous les temps et de tous les lieux de la terre.

Entre le lac et le soleil, la terre est travaillée par l’homme, comme il en a été de tout temps et partout. Or, les personnages de Ramuz, même vivant à la campagne ou à la montagne, nous touchent au cœur par les drames qu’ils vivent, comme les ont vécu les hommes de tous les temps et de tous les lieux de la terre.

Ramuz détestait les bourgeois encaqués dans leur confort, sans céder pour autant aux sirènes des idéologies de son époque, nazisme ou communisme. Il fut un grand romancier des destinées individuelles dans ses cinq premier romans, avant une mutation marquée par la publication d’

Ramuz détestait les bourgeois encaqués dans leur confort, sans céder pour autant aux sirènes des idéologies de son époque, nazisme ou communisme. Il fut un grand romancier des destinées individuelles dans ses cinq premier romans, avant une mutation marquée par la publication d’