Festival de Locarno 2013. Back zapping. Vingt d'entre eux...

Werner Herzog. Grizzly Man. USA, 2005

De La Balade de Bruno S. à Fitzcarraldo, en passant par L'énigme de Kaspar Hauser et beaucoup d'autres, on connaît les fictions romantico-acides de Werner Herzog, jamais présentées d'ailleurs à Locarno alors que le maître allemand y est tardivement consacré par un Léopard d'honneur; mais les docus du même auteur sont moins connus, pourtant marqués par le même regard d'aventurier-poète curieux des personnages hors-normes et des réalités-limites, des glaces de l'Antarctique aux traces de la grotte Chauvet. Avec le naturaliste Timothy Treadwell, genre beatnik idéaliste détestant la civilisation et convaincu de pouvoir tout partager avec le ours, il ne pouvait trouver meilleur exemple d'un extrémisme écologique poussé à l'absurde. Mêlant des films réalisés par Tim lui-même durant une treizaine d'années passées auprès des ours d'Alaska, et des témoignages recueillis après la mort atroce de l'imprudent ami des plantigrades, dévoré par l'un d'eux avec sa blonde amie du moment, Werner Herzog propose, non sans empathie avec son personnage, une réflexion lestée de bon sens par les Alaskiens responsables du Katmai National Park and Reserve qui rappellent que le vrai respect de la nature et des ours devrait passer par une réserve polie à l'égard de ceux-ci... ***

Quentin Dupieux, Wrong Cops. France/USA, 2013C

Quentin Dupieux, Wrong Cops. France/USA, 2013C

Celles et ceux qui ont apprécié Rubber, présenté en 2010 sur la Piazza Grande, auront sans doute raffolé de Wrong Cops, découvert en première mondiale sur les mêmes pavés et qui ajoute le cynisme au comique caoutchouté de la saga du pneu relançant les aventures teigneuses du camion mythique du Duel de Steven Spielberg. En ce qui me concerne, après avoir à peine souri aux rebonds de la gomme folle, j'ai bâillé d'ennui devant l'étalage de vulgarité accrocheuse de Wrong Cops, pénible chronique sous-sous-Tarantino d'un quarteron de flics pourris-débiles sur fond d'Amérique tarée. Sur la scène de la Piazza, les auteurs de cette imbécillité censée "plaire aux jeunes" ont invoqué le "politiquement incorrect" désormais recyclé par le nouveau conformisme. En réalité un seul terme convient en réponse au déferlement de "fuck" du film: bullshit. Cote: 0.

Yves Yersin. Tableau noir. Suisse, 2013.

Yves Yersin. Tableau noir. Suisse, 2013.

Chronique d'une année de la vie d'une classe à multiples degrés, ponctuée par les saisons, les travaux et les fêtes de toute une communauté montagnarde également présente au long du film, Tableau noir échappe à toute exposition "scolaire" par le truchement d'un récit à la fois très libre et très cohérent, sans une minute d'ennui, que rythme un montage également parfait. De l'arrivée des enfants en classe au premier bain commun en piscine où les grands aident les petits, de la leçon de choses à la montée à l'alpage, du crépage de chignon de deux chipies à la préparation du spectacle de Noël, en passant par les observations avec la potière ou le fromager, les chansons en allemand et la virée outre-Sarine, les séquences dansent comme les images d'un kaléidoscope aux belles couleurs. Le documentaire s'inscrit dans le droit fil des films "ethnographiques" ponctuant la carrière d'Yves Yersin, combinant observation et poésie. Ma cote: ***

George Cukor. Dinner at eight. USA, 1933.

George Cukor. Dinner at eight. USA, 1933.

Après les rétrospectives d'Ernst Lubitsch, de Vincente Minelli et d'Otto Preminger, ces dernières années, le cinéma américain de légende continue d'être illustré à Locarno avec l'intégrale des films de George Cukor. Dinner at eight n'est certes pas du tout premier rang, mais le tableau social reste ferme et quelques portraits ont un relief hors du commun, comme celui de la star vieillissante Carlotta ou de la ravissante idiote arriviste et vulgaire à souhait, incarnée par Jean Harlow. Au lendemain de la Grande Dépression, les milliardaires sont aux abois, tel l'armateur Jordan dont l'épouse met sur pied un dîner proustien à l'américaine, genre Guermantes au (très) petit pied. Le dialogue pétille, la comédie n'exclut pas les touches plus tragiques (le suicide au gaz de ville du bellâtre du muet tombé en disgrâce avec l'avènement du parlant), enfin tout ça conserve une certaine tenue en dépit de ficelles un peu usées. Ma cote: ***

Daniel et Diego Vega, El Mudo. Pérou / France / Mexique, 2013.

Daniel et Diego Vega, El Mudo. Pérou / France / Mexique, 2013.

Label festival: voilà ce qu'on pourrait dire de ce deuxième "long" des frères Vega, déjà remarqués à Cannes pour Octubre, en 2010. Plus précisément: un festival tel que Locarno, comme Sundance aux Etats-Unis et quelques autres, semble le lieu par excellence d'accueil et de diffusion de tels ouvrages de qualité dont l'impact commercial reste aléatoire. Après les films politiquement engagés en fonction d'une orientation "claire", mieux à même de satisfaire les bonnes conscience de gauche, le temps semble venu d'ouvrage apparemment plus ambigus, mais mieux à même de capter la complexité de la réalité. En l'occurrence, un fonctionnaire de justice censé lutter contre la corruption se trouve pris à son propre piège. Il en résulte un filme honnête, solidement construit, évoquant avec force le milieu des notables dont est issu le protagoniste. Ma cote: ***

Robin Hardy. The wicker Man. UK, 1973.

Robin Hardy. The wicker Man. UK, 1973.

Un flic anglais du genre puritain débarque sur une île écossaise pour y enquêter sur la disparition d'une jolie adolescente, que personne, contre toute évidence, ne semble connaître. Le tableau de la communauté locale adonné aux vieilles pratiques païennes est joliment brossé, sans toucher jamais, cependant, à la magie requise (si l'on se rappelle le merveilleux Brigadoon de Vincente Minelli), péchant par une esthétique "vintage" des années 60-70 d'un kitsch un peu lourdingue. Mais l'interprétation flamboyante de Christopher Lee, dans le rôle du prince-druide local, les paysages d'Ecosse marine, et la galerie de personnages hauts en couleurs font passer la chose en dépit d'un dénouement fuligineux confinant au grand-guignol. Ma cote: ***

Bruno Oliviero. La variabile umana. Italie, 2013.

Bruno Oliviero. La variabile umana. Italie, 2013.

Les films présentés sur la Piazza Grande (dont la jauge totale avoisine les 8000 places) supposent une potentiel attractif particulier, pas toujours accordé à la qualité artistique. C'est qu'il faut la remplir, cette sacrée place, en attirant si possible un public complétant celui des festivaliers, avec les jeunes pour cible privilégiée. D'où la récurrence de certaines blockbusters, qui a fait grincer les dents de pas mal de fidèles cinéphiles "puristes" du Locarno d'antan. Mais le bon mélange se fait parfois, comme avec La vie des autres qui commença sa grande carrière internationale à Locarno. Or le premier long métrage de fiction de Bruno Oliviero, La variabile umana, pourrait être de la même trempe. Ce superbe film noir, à la fois élégant dans sa construction à fines touches fluides, et lyrique par sa photographie, raconte la dernière enquête d'un inspecteur milanais (Silvio Orlando) dont la propre fille semble impliquée dans le meurtre d'un célèbre entrepreneur milanais. Plongée nocturne dans le labyrinthe violent de la capitale lombarde, le film ressaisit bel et bien les "variables humaines" impliquées dans la logique policière, en jouant de tous les poncifs du genre, littéralement sublimés par l'écriture et la présence des acteurs. Ma cote: ****

Sergio Castellittto. La Bellezza del somaro. Italie, 2010.

Sergio Castellittto. La Bellezza del somaro. Italie, 2010.

On se rappelle évidemment le beau diptyque de Nos plus belles années (La meglio gioventù) de Marco Tullio Gordana en découvrant ce film réalisé et joué par le célèbre acteur italien, évoquant alors la première décennie du siècle nouveau. Les "adultes" présents, autour du protagoniste Marcello, architecte à la coule abordant la cinquantaine avec angoisse auprès de sa femme psy lacanienne sur les bords, sont encore proches de ceux de Gordana, alors que les enfants sont de la nouvelle "école", qui a sa propre façon de "briser les tabous". Ainsi, après avoir largué son Luca punky amateur de H., la jeune Rosa, fille de Marcello et de Marina, scandalise-t-elle ses "vieux" en leur amenant un septuagénaire frais du regard et bon de coeur, dont la seule présence sera révélatrice de trop d'agitation, de névroses, de conformismes prétendument anti-conformistes. Une tendresse très appréciable empreint ce film un peu "jeté" parfois, dans son filmage, bénéficiant en revanche d'une interprétation globalement "al dente". Ma cote: ***

George Cukor. Love among the ruins. UK, 1975.

George Cukor. Love among the ruins. UK, 1975.

Sans être vraiment un chef-d'oeuvre de cinéma, ce film module l'un des plus fantastiques dialogues de comédiens qui soit, réunissant Katherine Hepburn et Laurence Olivier. Le sommet de la comédie conjugue toujours humour et mélancolie, et la situation s'y prête admirablement, débouchant sur de très tendres séquences finales où l'acceptation de leur âge ramène deux sexas à leur amour de jeunesse. La dramaturgie du film, qui pourrait être statique et assommante autant que les procès télévisés qui nous pompent l'air à la télé, suit les délibérations d'un procès fait à une ancienne actrice enrichie par mariage et qui, veuve, a imprudemment concédé une promesse à un jeune homme couvé par une mère cupide, et qui recourt à un célèbre avocat en lequel elle ne reconnaît pas l'homme qu'elle a aimé à vingt ans, lequel est toujours resté amoureux d'elle et le lui fait valoir. Méditation sans pesanteur sur le passage des années, la mémoire volontaire ou involontairement poreuse, la reconnaissance et la possibilité d'une deuxième chance, ce film gagne vite en puissance et en émotion, en drôlerie et en épaisseur au fié de l'extraordinaire jeu de séduction-défi que l'avocat déploie dans sa plaidoirie, "enfonçant" sa bien-aimée pour lui sauver la mise. Ma cote: ****

Richard Curtis. About Time. UK, 2013.

Richard Curtis. About Time. UK, 2013.

Charmant: voilà ce qu'on se dit au fil de cette sympathique comédie familiale, bien filée et portée par de bons et beaux acteurs, dont l'argument narratif aboutit à une réflexion sur la vie d'une tendre sagesse. Vingt ans et des poussières, futur avocat un peu impatient de rencontrer la girl selon son coeur, Tim le puceau apprend par son père que les éléments mâles de leur famille ont un don: celui de voyager à rebrousse-temps et de corriger tel ou tel faux pas, telle ou telle bourde qu'ils ont commis, sans la faculté pour autant de réécrire l'Histoire. L'amitié du père et du fils, l'amour de Tim et Mary, la vie plutôt belle et ses aléas forment une chronique consensuelle adaptée à un prime time de Piazza Grande. Ma cote: ***

George Cukor. Adam's Rib. USA, 1949

George Cukor. Adam's Rib. USA, 1949

Le titre français d' Adam'Rib, Madame porte la culotte, évoque par trop un vaudeville alors que ce film a valeur de véritable manifeste en faveur de l'égalité des droits de l'homme et de la femme. Comme dans Love among the ruins, la dramaturgie du film est scandée par les scènes d'une procès opposant un rustre adultère et sa jeune femme qui, pour défendre ses enfants, lui a un peu tiré dessus non sans viser aussi sa dernière maîtresse. Commis à l'accusation de la (presque) meurtrière, Adam Bonner se retrouve, au tribunal, en face de son épouse Amanda, qui a tenu à assumer la défense de la blonde écervelée (Judy Holliday). L'affrontement des deux conjoints, largement médiatisé, alterne avec les dialogues privés du couple se retrouvant le soir, de moins en moins tendres au fur et à mesure qu'Amanda s'affirme. Le fait que Katherine Hepburn et Spencer Tracy soient amants "au civil" autant que sur l'écran ajoute évidemment un piquant fou à ce phénoménal épisode de la guerre des sexes. Question cinéma, on remarquera la tranquille puissance que peut assurer un plan-fixe. Ma cote: ****

Rawson Marshall Thurber. We're the Millers.USA, 2013.

Rawson Marshall Thurber. We're the Millers.USA, 2013.

S'il manque à votre culture un gros plan sur la couille droite d'un d'ado boutonneux mordue par une araignée genre mygale, ce film remplira un vide par cela même qui le constitue: la vacuité stupide genre pseudo mauvais genre. Personnages caricaturaux (la strip-teaseuse à la coule, la fille à piercings, le nigaud qu'on initie au french kiss, le dealer mal barré, les voyous déjantés), situations téléphonée, camping-car faisant office de tank avant de finir dans le fossé: tout ça exsdue l'ennui bruyant et vulgaire sur une fin de soirée en Piazza Grande. Ma cote: 0

Lionel Baier. Les grandes ondes (à l'ouest). Suisse, 2013.

Lionel Baier. Les grandes ondes (à l'ouest). Suisse, 2013.

Les réalisateurs romands ont des tas de belles qualités et deux gros défauts récurrents: ils ne savent pas raconter une histoire et leurs dialogues manquent de vie et de naturel. C'est cela même qui empêche cette pochade sympathique de décoller vraiment en dépit d'un filmage brillant et de quelques idées épatantes. Celle qui consiste à envoyer, en avril 1974, une équipe de télé au Portugal pour un reportage conventionnel au possible à la gloire de la coopération suisse, et de jouer sur l'interférence de cette enquête avec la révolution des oeillets, était excellente. Mais le faible développement des trois personnages, et la platitude de leurs échanges, nous laissent sur notre faim avant l'apparition du jeune étudiant portugais passionné par l'oeuvre de Pagnol, qui donne plus de vif à l'équipée. L'évocation de la révolution reste sommaire voire caricaturale, l'aperçu de la libération sexuelle pèse assez lourdement, mais la satire repique un peu sur la fin. Bref, le passage du format plus intime et personnel de Low cost, si juste et plastiquement si libre, à celui d'une comédie plus "grand public", ne m'a guère convaincu faute de rigueur dans le scénario et la direction d'acteurs qui font ce qu'ils peuvent (même un Michel Vuilleroz m'a semblé à la peine) avec un dialogue oscillant entre vannes pseudo-comiques et réparties convenues. Ma cote: ***

Jean-Stéphane Bron. L'Expérience Blocher. Suisse, 2013.

Jean-Stéphane Bron. L'Expérience Blocher. Suisse, 2013.

On a reproché à Jean-Stéphane Bron de n'être pas assez critique à l'encontre du tribun nationaliste milliardaire qui a séduit, avec son parti, un tiers des Suisses. Or son choix de cadrer le sujet de si près limitait évidemment sa liberté de mouvement. N'empêche: son film fait froid dans le dos en dépit (et à proportion aussi) de son énorme non-dit. La vision de cet homme autosatisfait et rigolard, calé dans sa berline à côté de son épouse toute nette et toute froide, me semble exemplaire d'une certaine Suisse propre et plate, imbue de son argent et de son pouvoir et jouant d'hypocrisie avec la meilleure conscience. Seul dans sa piscine, seul dans son musée personnel où les plus beaux Hodler jouxtent les plus beaux Anker, ou en compagnie choisie dans son château de petit- bourgeois parvenu se la jouant grand féodal, Blocher n'est jamais moqué ni montré avec mépris: juste tel qu'il est, dans son monde verrouillé aux vues léchées. Magnifiquement construit, le film n'a rien du grand souffle vivant de Cleveland contre Wall street, sujet oblige. Dans la foulée, on rêve d'une Expérience de la Suisse au temps de Blocher qui cadre la vie réelle des gens dans ce pays. Quant à la destinée réelle des Blocher et autres pontes capitalistes de ce pays, j'ai comme l'impression que seule une fiction pourrait en rendre la complexité et le côté épique. Mais n'est pas Orson Welles qui veut... Ma cote: ****

George Cukor. La Flamme sacrée. USA, 1942.

On pense au Complot contre l'Amérique de Philip Roth en découvrant ce thriller politique de haut vol. Fasciné par la figure de Robert Forrest, héros de la Grande Guerre qui vient de mourir brutalement, le journaliste écrivain Steven O'Malley propose à sa veuve de l'aider à rédiger sa biographie. Un mystère pesant entoure cependant la mort et la personnalité réelle de Forrest, qui avait de l'Avenir du monde une conception des plus inquiétantes, en phase avec l'idéologie nazie. Non sans mélo, mais avec deux grands interprètes (Katherine Hepburn et SpencerTracy, une fois encore) et une remarquable galerie de personnages secondaires, ce film "de circonstance" vaut mieux que son message un peu lénifiant. Ma cote: ***

Ramon Giger. Karma Shadub. Suisse, 2013.

Ramon Giger. Karma Shadub. Suisse, 2013.

Lauréat du Grand Prix du festival Visions du réel 2013, ce deuxième "long" de Ramon Giger évoque admirablement les relations délicates du jeune cinéaste avec son père Paul Giger, musicien célèbre et père souvent absent. Au-delà du banal récit de vie, et loin aussi du règlement de comptes, le film s'accomplit dans la fusion d'un magnifique poème d'amour dont chaque plan signifie et se déploie en beauté plastique et musicale à la fois. Chronique kaléidoscopique recomposée au fil d'un montage admirable de fluidité et de sensibilité, Karma Shadub intègre les composantes concrètes d'une vie (la nature omniprésente, les maisons revisitées, le concert en train de se préparer avec les danseurs, etc.) et tous les mouvements de la relation en train de s'éprouver (doutes réitérés, hésitations, coups de gueule, retours en douceur) dans le temps même du film. Ma cote: ****

Stéphanie Argerich. Bloody Daughter- Argerich. Suisse / France, 2013

Stéphanie Argerich. Bloody Daughter- Argerich. Suisse / France, 2013

Pendant féminin du Karma Shadub de Ramon Giger, Bloody daughter de Stephanie Argerich évoque, avec beaucoup de chaleur, la difficulté et le bonheur d'avoir une mère géniale.Deux heures durant, la célébrissime pianiste est observée dans toutes les postures et situations, à la fois dans sa vie de concertiste et "à la maison". Comme dans le film de Ramon Giger, la part d'incertitude, de pudeur, de mystère aussi, qui subsiste entre les êtres même les plus proches, reste bien perceptible dans celui de Stéphanie Argerich. Mais la musique est là qui relaie ce que les mots ne peuvent dire, et les images, la présence des individus sur l'écran, le temps de plusieurs vies ressaisi dans le temps d'un film, aboutissent à une très belle rencontre que chacun partage, cristallisée par une belle oeuvre de cinéma. Ma cote: ***

Thomas Imbach. Mary Queen of Scots. Suisse, 2013.

Thomas Imbach. Mary Queen of Scots. Suisse, 2013.

La saga shakespearienne de Marie Stuart, reine d'Ecosse mais héritière légitime des deux couronnes, qui a vécu une partie de sa vie en France avant de rallier l'Ecosse où ses amours l'ont déchirée entre catholicisme et protestantisme, relève de l'imbroglio. Pour simplifier celui-ci, Thomas Imbach s'est inspiré du roman de Stefan Zweig et, avec beaucoup d'astuce, a imaginé un conteur-marionnettiste (Mehdi Dehbi) qui "mime" les péripéties du drame en faisant parler les deux figures de Mary et d'Elizabeth, reine d'Angleterre de fait quoique moins légitime que sa "cousine". D'un bout à l'autre du film, la correspondance des deux femmes module un récit plus intimiste. Et pour le reste: flamboyant cinéma "historique" aux scènes stylisée (la production n'est pas richissime...), morceaux de bravoure épiques, magnifique images mêlant côtes écossaises et landes vaudoises, bande son et musique non moins dégagées des poncifs du genre. Ma cote: ***

Basil Da Cunha. Après la nuit. Suisse/Portugal, 2013.

Basil Da Cunha. Après la nuit. Suisse/Portugal, 2013.

Sous les dehors d'un film noir parlé en créole Après la nuit raconte l'histoire du rasta Sombra qui, à sa sortie de prison, est immédiatement confronté à un chef de bande dressant les autres contre lui. Aussi "différente que l'était Nuvem, qu'on retrouve ici en complice lunaire, Sombra cherche à échapper à l'engrenage de la violence lié à ses dettes de dealer. Malgré la complicité d'un enfant, la présence de son iguane et les conseils d'un sage exorciste, Sombra sera massacré en bord de mer par celui-là même qu'il a refusé d'exécuter. Déjouant les poncifs du genre, Basil Da Cunha construit un fascinant labyrinthe nocturne dont le lyrisme des couleurs rappelle Dans la chambre de Vanda de Pedro Costa. Ses personnages ont en outre gagné en densité, mais nous perdons pas mal de la substance du dialogue par un sous-titrage très imparfait. N'empêche: il y a là, en puissance, l'univers visuel et le souffle d'un grand cinéaste à venir. Ma cote: ****

3. L’homme pris au piège

3. L’homme pris au piège Sébastien Meier. Les ombres du métis. Editions Zoé, 221p. 2014.

Sébastien Meier. Les ombres du métis. Editions Zoé, 221p. 2014.

Celui qui fantasme sur son corps de rêve depuis l’effondrement des Twin Towers / Celle qui était majorette à Charleville au temps de Dutroux / Ceux qui la paient avec des peluches / Celui qui lui a conseillé d’évoquer des « doigts de fée » dans ses petites annonces / Celle qui lui a proposé de faire un lesboshow avant de s’apercevoir de son inconséquence en matière de gestion / Ceux qui l’on fait danser nue dans la robe du faux cardinal / Celui qui lui a juré qu’il caserait ses poèmes romantiques en se réservant un pourcentage en cas de succès monstre / Celle qui l’a mise en garde contre les premières atteintes de la mélancolie lourde / Ceux qui ont fait interdire le club des Pyromanes du Sexe dont elle était la doyenne / Celui qui croit que ses résultats au bac + vont lui valoir un prix spécial / Celle qui voudrait te convaincre que moins boire est un plus / Ceux qui ont pressenti qu’un destin tragique ferait connaître la vamp de la rue des Potiers surtout qu’un journaliste connu créchait dans le voisinage / Celui qui trouve aux travelos brésiliens une humanité nettement plus marquée qu’aux poétesses protestantes des cantons romands / Celle qui ne sort que rasée / Ceux qui lancent l’Atelier d’écriture des dominatrices coiffées en brosse / Celui qui demande à Miam Miam de lui faire un rapport sur les goûts des académiciens belges de plus de 66 ans qu’il classera de toute façon CONFIDENTIEL / Celle qui a fait

Celui qui fantasme sur son corps de rêve depuis l’effondrement des Twin Towers / Celle qui était majorette à Charleville au temps de Dutroux / Ceux qui la paient avec des peluches / Celui qui lui a conseillé d’évoquer des « doigts de fée » dans ses petites annonces / Celle qui lui a proposé de faire un lesboshow avant de s’apercevoir de son inconséquence en matière de gestion / Ceux qui l’on fait danser nue dans la robe du faux cardinal / Celui qui lui a juré qu’il caserait ses poèmes romantiques en se réservant un pourcentage en cas de succès monstre / Celle qui l’a mise en garde contre les premières atteintes de la mélancolie lourde / Ceux qui ont fait interdire le club des Pyromanes du Sexe dont elle était la doyenne / Celui qui croit que ses résultats au bac + vont lui valoir un prix spécial / Celle qui voudrait te convaincre que moins boire est un plus / Ceux qui ont pressenti qu’un destin tragique ferait connaître la vamp de la rue des Potiers surtout qu’un journaliste connu créchait dans le voisinage / Celui qui trouve aux travelos brésiliens une humanité nettement plus marquée qu’aux poétesses protestantes des cantons romands / Celle qui ne sort que rasée / Ceux qui lancent l’Atelier d’écriture des dominatrices coiffées en brosse / Celui qui demande à Miam Miam de lui faire un rapport sur les goûts des académiciens belges de plus de 66 ans qu’il classera de toute façon CONFIDENTIEL / Celle qui a fait

Moi l’autre : - Pour l’imprévisible, on mettra trois voire quatre étoiles au premier polar de Sébastien Meier, Les ombres du métis…

Moi l’autre : - Pour l’imprévisible, on mettra trois voire quatre étoiles au premier polar de Sébastien Meier, Les ombres du métis…

Celui qui prise l'architecture sans architectes / Celle qui déguste son poisson en l'imaginant nager en elle / Celui qui se lève avant tout le monde pour écrire tranquille / Celle qui se demande comment disparaître / Ceux qui se trissent par l’angle mort / Celui qui rejoint son bureau par les dunes / Celle qui se réfugie dans le thé dansant / Ceux qui se cachent dans la foule / Celui qui évite les jeunes mormons motivés / Celle qui est trop lâche pour se lâcher / Ceux qui sont balisés comme des pistes de décollage où rien ne décolle / Celui qui se multiplie par un premier enfant avec celle qui le lui a fait / Celle qui sert un Martini on the rocks au père batteur de la future pianiste de concert / Ceux qui ont fait des enfants pour mettre un peu de vie dans la maison des retraités / Celui qui fait bouboume à pépère à son premier poupon alors qu’il est plutôt genre trader cynique / Celle qui découvre un père attentionné chez les macho méditerranéen qu’elle a épousé pour son argent / Ceux qui se réfugient dans les replis de leurs houris / Celui qui découvre que la révolution du jasmin a des épines sous sa barbe / Celle qui vote avec ses lessives / Ceux qui sont venus à cause des Bonus et s’en vont avec / Celui qui estime qu’un crash européen est souhaitable afin de repartir d’un bon pied / Celle qui a des réserves de riz en cas de crise / Ceux qui pratiquent la méditation transcendantale en plein quartier des affaires et même parfois à l’heure de pointe /

Celui qui prise l'architecture sans architectes / Celle qui déguste son poisson en l'imaginant nager en elle / Celui qui se lève avant tout le monde pour écrire tranquille / Celle qui se demande comment disparaître / Ceux qui se trissent par l’angle mort / Celui qui rejoint son bureau par les dunes / Celle qui se réfugie dans le thé dansant / Ceux qui se cachent dans la foule / Celui qui évite les jeunes mormons motivés / Celle qui est trop lâche pour se lâcher / Ceux qui sont balisés comme des pistes de décollage où rien ne décolle / Celui qui se multiplie par un premier enfant avec celle qui le lui a fait / Celle qui sert un Martini on the rocks au père batteur de la future pianiste de concert / Ceux qui ont fait des enfants pour mettre un peu de vie dans la maison des retraités / Celui qui fait bouboume à pépère à son premier poupon alors qu’il est plutôt genre trader cynique / Celle qui découvre un père attentionné chez les macho méditerranéen qu’elle a épousé pour son argent / Ceux qui se réfugient dans les replis de leurs houris / Celui qui découvre que la révolution du jasmin a des épines sous sa barbe / Celle qui vote avec ses lessives / Ceux qui sont venus à cause des Bonus et s’en vont avec / Celui qui estime qu’un crash européen est souhaitable afin de repartir d’un bon pied / Celle qui a des réserves de riz en cas de crise / Ceux qui pratiquent la méditation transcendantale en plein quartier des affaires et même parfois à l’heure de pointe /  Celui qui plaint son pays d’être devenu ce qu’il est tout en se félicitant lui-même d’être resté ce qu’il était / Celle qui estime que la vocation d’un contribuable est de contribuer / Ceux qui sont de plus en plus médusés sur leur radeau / Celui qui s’abstient de ne pas voter sans être sûr que ça se remarque / Celle qui se rappelle la propension du peintre Auguste Renoir à casser tous les angles d’un nouvel appartement au marteau / Ceux qui vont voir ailleurs si le taux de change est meilleur, etc.

Celui qui plaint son pays d’être devenu ce qu’il est tout en se félicitant lui-même d’être resté ce qu’il était / Celle qui estime que la vocation d’un contribuable est de contribuer / Ceux qui sont de plus en plus médusés sur leur radeau / Celui qui s’abstient de ne pas voter sans être sûr que ça se remarque / Celle qui se rappelle la propension du peintre Auguste Renoir à casser tous les angles d’un nouvel appartement au marteau / Ceux qui vont voir ailleurs si le taux de change est meilleur, etc.

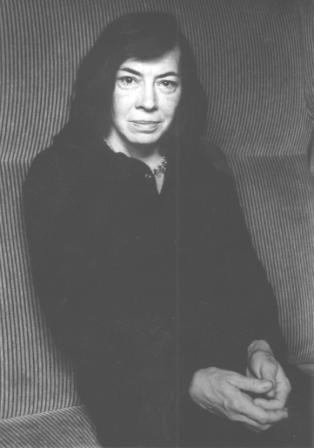

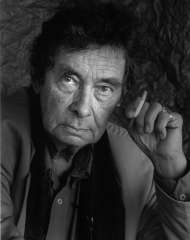

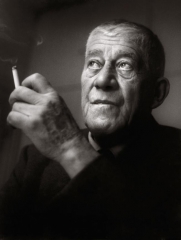

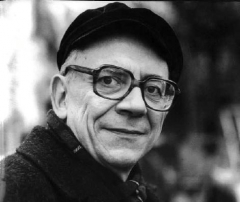

De Vladimir Nabokov, l’hôte célébrissime du Montreux-Palace, à Noël Coward en son castel des Avants, en passant par Stravinski, Kokoschka, Garcia Marquez et tant d’autres nobélisés ou nobélisables, Horst Tappe avait tiré le portrait, comme autant de présences tutélaires, chacun saisi avec son rayonnement personnel. Somerset Maugham, en contre-plongée, a l’air d’un vieux bonze asiate momifié à peau de lézard. La silhouette noire du génial Ezra Pound, proscrit et sombré au tréfonds de la déprime silencieuse, s’éloigne dans une venelle vénitienne accompagné d’un chat errant. Ou c’est Patricia Highsmith, en sa naturelle élégance d’éternelle vieille jeune fille bohème, qui siège les mains jointes, belle et perdue.

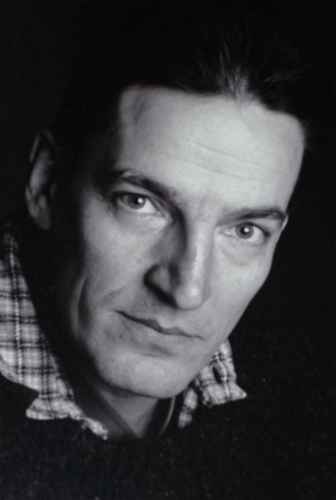

De Vladimir Nabokov, l’hôte célébrissime du Montreux-Palace, à Noël Coward en son castel des Avants, en passant par Stravinski, Kokoschka, Garcia Marquez et tant d’autres nobélisés ou nobélisables, Horst Tappe avait tiré le portrait, comme autant de présences tutélaires, chacun saisi avec son rayonnement personnel. Somerset Maugham, en contre-plongée, a l’air d’un vieux bonze asiate momifié à peau de lézard. La silhouette noire du génial Ezra Pound, proscrit et sombré au tréfonds de la déprime silencieuse, s’éloigne dans une venelle vénitienne accompagné d’un chat errant. Ou c’est Patricia Highsmith, en sa naturelle élégance d’éternelle vieille jeune fille bohème, qui siège les mains jointes, belle et perdue. Ce qui frappe le plus, dans les portraits signés Horst Tappe, c’est la conjonction de la perfection formelle et de la vie frémissante, saisie au vol. Evitant à la fois l’anecdote et la pose désincarnée, le photographe est à la fois peintre dans ses compositions et sculpteur d’ombres et de lumières, sans que la recherche esthétique ne gèle jamais l’expression. Chaque portrait suppose une véritable rencontre, et c’est d’ailleurs cela même que Tappe a toujours recherché en priorité: la relation humaine.

Ce qui frappe le plus, dans les portraits signés Horst Tappe, c’est la conjonction de la perfection formelle et de la vie frémissante, saisie au vol. Evitant à la fois l’anecdote et la pose désincarnée, le photographe est à la fois peintre dans ses compositions et sculpteur d’ombres et de lumières, sans que la recherche esthétique ne gèle jamais l’expression. Chaque portrait suppose une véritable rencontre, et c’est d’ailleurs cela même que Tappe a toujours recherché en priorité: la relation humaine. Passionné de photo dès son enfance (à 12 ans il avait déjà son labo), Horst Tappe acquit les bases de son métier chez un maître artisan de sa ville natale de Westphalie, avant de suivre à Francfort les cours de Martha Hoeffner, représentante notable de l’esthétique du Bauhaus. C’est alors qu’il allait étoffer son bagage artistique en étudiant la composition et en faisant même de la peinture à l’imitation des maîtres anciens.

Passionné de photo dès son enfance (à 12 ans il avait déjà son labo), Horst Tappe acquit les bases de son métier chez un maître artisan de sa ville natale de Westphalie, avant de suivre à Francfort les cours de Martha Hoeffner, représentante notable de l’esthétique du Bauhaus. C’est alors qu’il allait étoffer son bagage artistique en étudiant la composition et en faisant même de la peinture à l’imitation des maîtres anciens.

D’une génie à l’autre, Horst Tappe découvrit bientôt que Vladimir Nabokov était son voisin, qui l’invita à la chasse aux papillons sur les flancs du Cervin. C’est sous les trombes d’un orage, là-haut, qu’il prit une photo désormais célèbre du père de Lolita.

D’une génie à l’autre, Horst Tappe découvrit bientôt que Vladimir Nabokov était son voisin, qui l’invita à la chasse aux papillons sur les flancs du Cervin. C’est sous les trombes d’un orage, là-haut, qu’il prit une photo désormais célèbre du père de Lolita. Le prestige de son vis-a-vis n’est pas, cependant, ce que recherche essentiellement Horst Tappe. S’il est certes heureux d’avoir tiré le portrait (et quel !) de Pablo Picasso, il semble plus encore touché d’évoquer les circonstances familières, presque complices, de leur rencontre à Antibes. De la même façon, il ironisera sur le « grand cirque » de Salvador Dali, relèvera la grande gentillesse de Nabokov ou la prétention glacée de certains autres…

Le prestige de son vis-a-vis n’est pas, cependant, ce que recherche essentiellement Horst Tappe. S’il est certes heureux d’avoir tiré le portrait (et quel !) de Pablo Picasso, il semble plus encore touché d’évoquer les circonstances familières, presque complices, de leur rencontre à Antibes. De la même façon, il ironisera sur le « grand cirque » de Salvador Dali, relèvera la grande gentillesse de Nabokov ou la prétention glacée de certains autres…

Or, après avoir mis en ligne, sur Facebook, ces Notes retrouvées, j’ai été touché par quelques « retours », notamment celui de Françoise Roubaudi, avant de lire, après Minuit, l’entretien avec Jean-Luc Godard paru dans Le Monde (édition du jeudi 12 juin), remarquable de pénétration et de liberté de pensée, excellant dans les associations inattendues et autres saillies d'évidence.

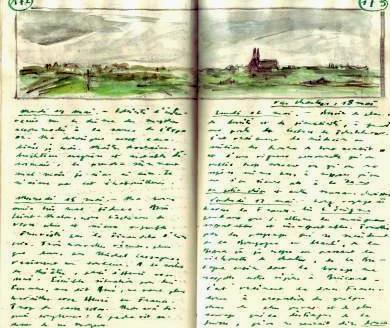

Or, après avoir mis en ligne, sur Facebook, ces Notes retrouvées, j’ai été touché par quelques « retours », notamment celui de Françoise Roubaudi, avant de lire, après Minuit, l’entretien avec Jean-Luc Godard paru dans Le Monde (édition du jeudi 12 juin), remarquable de pénétration et de liberté de pensée, excellant dans les associations inattendues et autres saillies d'évidence. Ces Notes retrouvées que j’ai publiées hier représentent 3 des 415 pages de mesChemins de traverses, Lectures du monde 2000-2005, parus en 2012 chez Olivier Morattel. Plus que les précédents recueils de mes carnets – et notamment de L’Ambassade du papillon qui reproduisait la matière brute de mes notes quotidiennes -, ce livre procédait, dans sa forme, du montage. Or celui-ci me ramène aux procédures du cinéma, l’image et le son en moins, à cela près que la métaphore verbale déploie ses imageries et que la voix est, parfois aussi, une musique…

Ces Notes retrouvées que j’ai publiées hier représentent 3 des 415 pages de mesChemins de traverses, Lectures du monde 2000-2005, parus en 2012 chez Olivier Morattel. Plus que les précédents recueils de mes carnets – et notamment de L’Ambassade du papillon qui reproduisait la matière brute de mes notes quotidiennes -, ce livre procédait, dans sa forme, du montage. Or celui-ci me ramène aux procédures du cinéma, l’image et le son en moins, à cela près que la métaphore verbale déploie ses imageries et que la voix est, parfois aussi, une musique… Contrepoint, en juin 2014. – Ce soir-là je revenais de Lucerne où, une fois de plus, j’avais invité ma vieille marraine B. au Schweizerhof (luxe qu’eût réprouvé notre Grossvater, près de ses sous, mais qui la ravissait) avant de l’emmener au Musée d’Histoire naturelle. Dans mon roman intitulé Les bonnes dames, paru en 2006 chez Campiche, ma marraine paraît sous le prénom de Lena, type de l’increvable institutrice célibataire en retraite d’une carrière consacrée à l’enseignement spécialisé, fidèle à sa paroisse des « vieux catholiques », jamais de mauvais poil et jamais malade non plus. Quant au père du train, je repense à lui, et plus encore à ses enfants, sachant qu'aujourd'hui un mariage sur deux, dans nos pays, aboutit à une séparation...

Contrepoint, en juin 2014. – Ce soir-là je revenais de Lucerne où, une fois de plus, j’avais invité ma vieille marraine B. au Schweizerhof (luxe qu’eût réprouvé notre Grossvater, près de ses sous, mais qui la ravissait) avant de l’emmener au Musée d’Histoire naturelle. Dans mon roman intitulé Les bonnes dames, paru en 2006 chez Campiche, ma marraine paraît sous le prénom de Lena, type de l’increvable institutrice célibataire en retraite d’une carrière consacrée à l’enseignement spécialisé, fidèle à sa paroisse des « vieux catholiques », jamais de mauvais poil et jamais malade non plus. Quant au père du train, je repense à lui, et plus encore à ses enfants, sachant qu'aujourd'hui un mariage sur deux, dans nos pays, aboutit à une séparation... Repris ce matin mes notes sur Les humeurs de la mer, de Volkoff, dont je ne me rappelais pas vraiment l’ampleur et la richesse. Il est vrai que ce qu’il m’en reste tient à quelques observations et, surtout, à un grand débat sur le bon usage du mal qui me paraît, aujourd’hui, un peu téléphoné - comme si tout était jugé d’avance,et c’est bien au fond la limite du romancier soumis à une idéologie.

Repris ce matin mes notes sur Les humeurs de la mer, de Volkoff, dont je ne me rappelais pas vraiment l’ampleur et la richesse. Il est vrai que ce qu’il m’en reste tient à quelques observations et, surtout, à un grand débat sur le bon usage du mal qui me paraît, aujourd’hui, un peu téléphoné - comme si tout était jugé d’avance,et c’est bien au fond la limite du romancier soumis à une idéologie. Béla Grunberger cite cette croyance selon lequel le Dieu le plus ancien était un être d’une méchanceté sans bornes. A ce propos, revenir à l’Histoire du méchant Dieu de Pierre Gripari. Pour ma part la conviction que Dieu n’aura jamais été que la projection des hantises, des peurs et des besoins, puis des aspirations les plus hautes de la misérable et « divine » humanité. Celle-ci en est en effet devenue plus « divine » à certains égards, et plus misérable que jamais.

Béla Grunberger cite cette croyance selon lequel le Dieu le plus ancien était un être d’une méchanceté sans bornes. A ce propos, revenir à l’Histoire du méchant Dieu de Pierre Gripari. Pour ma part la conviction que Dieu n’aura jamais été que la projection des hantises, des peurs et des besoins, puis des aspirations les plus hautes de la misérable et « divine » humanité. Celle-ci en est en effet devenue plus « divine » à certains égards, et plus misérable que jamais. Contrepoint. –J’avais parlé du méchant Dieu de l’Ancien Testament à George Steiner. Qui m’a répondu : oui mais après l’Exode il y a le Lévitique. Toute religion contient sa propre contradiction. N’empêche que le poids de la Tribu commande, qui se répartit mondialement avec le christianisme. Pareil avec l’islam, et l’athéisme relance la religion avec le stalinisme. Plus tard j’aurai découvert l’anthropologie chrétienne selon René Girard, tellement plus ouverte. Parallèlement, je découvre qu’en 2003 j’avais commencé de lire l’Histoire générale de Dieu de Gérald Messadié, que j’ai reprise ces derniers temps, constituant surtout une histoire du « besoin de Dieu », et dans laquelle on voit aujourd’hui les grandes lignes continues de la folie fanatique, de l’Iran de Zarathoustra – premier inventeur du Dieu unique – à la réaction qu’il suscita, dont on retrouve les mécanismes dans les zones soumises à ce que Peter Sloterdijk appelle la« folie de Dieu ».

Contrepoint. –J’avais parlé du méchant Dieu de l’Ancien Testament à George Steiner. Qui m’a répondu : oui mais après l’Exode il y a le Lévitique. Toute religion contient sa propre contradiction. N’empêche que le poids de la Tribu commande, qui se répartit mondialement avec le christianisme. Pareil avec l’islam, et l’athéisme relance la religion avec le stalinisme. Plus tard j’aurai découvert l’anthropologie chrétienne selon René Girard, tellement plus ouverte. Parallèlement, je découvre qu’en 2003 j’avais commencé de lire l’Histoire générale de Dieu de Gérald Messadié, que j’ai reprise ces derniers temps, constituant surtout une histoire du « besoin de Dieu », et dans laquelle on voit aujourd’hui les grandes lignes continues de la folie fanatique, de l’Iran de Zarathoustra – premier inventeur du Dieu unique – à la réaction qu’il suscita, dont on retrouve les mécanismes dans les zones soumises à ce que Peter Sloterdijk appelle la« folie de Dieu ». Contrepoint.- Aujourd’hui je dirais plutôt que Dieu est en moi, que le Christ est un vœu, la Vierge une figure possible de contemplation – je pense à la Madone de Duccio di Buoninsegna à Sienne - le SaintEsprit un souffle, les saints une joyeuse troupe. Le Dieu de Spinoza est un moment de laréflexion, mais il me semble trop abstrait, et le Dieu de l’équipe du Brésiltrop concret. Ainsi de suite…

Contrepoint.- Aujourd’hui je dirais plutôt que Dieu est en moi, que le Christ est un vœu, la Vierge une figure possible de contemplation – je pense à la Madone de Duccio di Buoninsegna à Sienne - le SaintEsprit un souffle, les saints une joyeuse troupe. Le Dieu de Spinoza est un moment de laréflexion, mais il me semble trop abstrait, et le Dieu de l’équipe du Brésiltrop concret. Ainsi de suite… Le judaïsme est fondé sur le principe de réalité, auquel s’opposent le christianisme et l’islam. Plus qu’unereligion le judaïsme est une morale. Règne et pivot de la Loi. Le judaïsme estoedipien-pragmatique, tandis que le christianisme vise à la sublimation et à lapureté. Pas d’au-delà juif: pas de ciel. L’interprétation divergente du mytheédénique est significative à cet égard. Pour les juifs, l’Arbre de la connaissance symbolise le privilège exclusif de Dieu, alors que le péchéoriginel des chrétiens est d’ordre pulsionnel. Le serpent assimilé à un symbolephallique. (en lisant Narcissisme Christianisme Antisémétisme de Bela Grunberger)

Le judaïsme est fondé sur le principe de réalité, auquel s’opposent le christianisme et l’islam. Plus qu’unereligion le judaïsme est une morale. Règne et pivot de la Loi. Le judaïsme estoedipien-pragmatique, tandis que le christianisme vise à la sublimation et à lapureté. Pas d’au-delà juif: pas de ciel. L’interprétation divergente du mytheédénique est significative à cet égard. Pour les juifs, l’Arbre de la connaissance symbolise le privilège exclusif de Dieu, alors que le péchéoriginel des chrétiens est d’ordre pulsionnel. Le serpent assimilé à un symbolephallique. (en lisant Narcissisme Christianisme Antisémétisme de Bela Grunberger) Contrepoint.- Il y a quelque chose du terrorisme dans certains discours psychanalytiques, et j’ai ressenti la lecture de ce livre de Béla Grunberger comme une espèce de vengeance, tout en reconnaissant maintes vérités là-dedans, comme dans l’anti-christianisme de Rozanov reprochant,non loin de Nietzsche, la face sombre de cette religion anti-pulsionnelle et plombée par le goût de la douleur. Côté narcissisme, l’adoration du jeune homme se retrouve (notamment) dans la peinture italienne, et je me rappelle cette observation faite, par de ne sais plus qui, à propos du culte homosexuel voué par un Marcel Jouhandeau à la figure du Christ. À voir aussi les Saint Sébastien crevant pour ainsi dire de jouissance trouble, dans la même peinture italienne.

Contrepoint.- Il y a quelque chose du terrorisme dans certains discours psychanalytiques, et j’ai ressenti la lecture de ce livre de Béla Grunberger comme une espèce de vengeance, tout en reconnaissant maintes vérités là-dedans, comme dans l’anti-christianisme de Rozanov reprochant,non loin de Nietzsche, la face sombre de cette religion anti-pulsionnelle et plombée par le goût de la douleur. Côté narcissisme, l’adoration du jeune homme se retrouve (notamment) dans la peinture italienne, et je me rappelle cette observation faite, par de ne sais plus qui, à propos du culte homosexuel voué par un Marcel Jouhandeau à la figure du Christ. À voir aussi les Saint Sébastien crevant pour ainsi dire de jouissance trouble, dans la même peinture italienne. Plus je vais, plus je lis, plus ’écris et plus je me sens essentiellement écrivain. Je suis certes intéressé par la lecture de telle thèse de psychanalyse (le passionnant et très dérangeant ouvrage de Béla Grunberger) ou telle étude philosophique (je ne cesse de lire Wittgenstein ou Nietzsche, et ces jours Paul Ricoeur), mais tout travail intellectuel qui ne passe pas aussi par un travail sur la langue me semble pécher d’une manière ou de l’autre. Je suis fondamentalement attaché àce que j’ai toujours appelé la

Plus je vais, plus je lis, plus ’écris et plus je me sens essentiellement écrivain. Je suis certes intéressé par la lecture de telle thèse de psychanalyse (le passionnant et très dérangeant ouvrage de Béla Grunberger) ou telle étude philosophique (je ne cesse de lire Wittgenstein ou Nietzsche, et ces jours Paul Ricoeur), mais tout travail intellectuel qui ne passe pas aussi par un travail sur la langue me semble pécher d’une manière ou de l’autre. Je suis fondamentalement attaché àce que j’ai toujours appelé la  Je me disais ce matin quej’aurais besoin d’un exergue pour Les Passions partagées, sur quoije prends un livre au hasard, En vivant en écrivant d’Annie Dillard, jel’ouvre et voici la première phrase que je lis: « Pourquoi lisons-nous,sinon dans l’espoir d’une beauté mise à nu, d’une vie plus dense et d’un coupde sonde dans son mystère le plus profond ? » Et cet après-midi, aprèsavoir dormi (très fatigué que j’étais par les deux bouteilles de Corbièresd’hier soir), j’ai repris Comment c’était, le livre d’Anne Atik évoquantle souvenir de Samuel Beckett et j’ai pensé que l’exclamation initiale de Finde partie, “Encore une journée divine !”, ferait également un exerguepossible (il m’en faudra trois) pour Les passions partagées.

Je me disais ce matin quej’aurais besoin d’un exergue pour Les Passions partagées, sur quoije prends un livre au hasard, En vivant en écrivant d’Annie Dillard, jel’ouvre et voici la première phrase que je lis: « Pourquoi lisons-nous,sinon dans l’espoir d’une beauté mise à nu, d’une vie plus dense et d’un coupde sonde dans son mystère le plus profond ? » Et cet après-midi, aprèsavoir dormi (très fatigué que j’étais par les deux bouteilles de Corbièresd’hier soir), j’ai repris Comment c’était, le livre d’Anne Atik évoquantle souvenir de Samuel Beckett et j’ai pensé que l’exclamation initiale de Finde partie, “Encore une journée divine !”, ferait également un exerguepossible (il m’en faudra trois) pour Les passions partagées. Je lis Passagère du silence de Fabienne Verdier avec beaucoup d’intérêt et de reconnaissance. Il y a une grande humilité et une formidable ténacité chez cette sacrée bonne femme. Elle raconte en outre un tas de belles histoires comme il en regorge en effet dans la tradition taoïste. Celle par exemple de l’apprenti resté longtemps près d’un Maître, et qui pense qu’il en a fini. « Je sens que je serais capable de traverser un mur », dit-il ainsi à son maître. Et lui: « Alors vas-y ». Et lui de se lancer contre un mur, qu’il traverse en effet. Puis de s’en aller tout faraud. Et de se vanter à sa femme qu’il va traverser tel autre mur de leur maison. Sur lequel il se casse évidemment le nez. Pas de meilleure illustration de l’hubris. Ce que dit en outre à Miss Fa son maître Huang: « Il faut trouver le juste milieu pour saisir la vie. Tout est dans la juste mesure des opposition ». Me conforte absolument dans ma règle personnelle visant au parcours d’arête.

Je lis Passagère du silence de Fabienne Verdier avec beaucoup d’intérêt et de reconnaissance. Il y a une grande humilité et une formidable ténacité chez cette sacrée bonne femme. Elle raconte en outre un tas de belles histoires comme il en regorge en effet dans la tradition taoïste. Celle par exemple de l’apprenti resté longtemps près d’un Maître, et qui pense qu’il en a fini. « Je sens que je serais capable de traverser un mur », dit-il ainsi à son maître. Et lui: « Alors vas-y ». Et lui de se lancer contre un mur, qu’il traverse en effet. Puis de s’en aller tout faraud. Et de se vanter à sa femme qu’il va traverser tel autre mur de leur maison. Sur lequel il se casse évidemment le nez. Pas de meilleure illustration de l’hubris. Ce que dit en outre à Miss Fa son maître Huang: « Il faut trouver le juste milieu pour saisir la vie. Tout est dans la juste mesure des opposition ». Me conforte absolument dans ma règle personnelle visant au parcours d’arête.

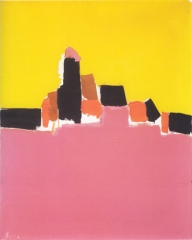

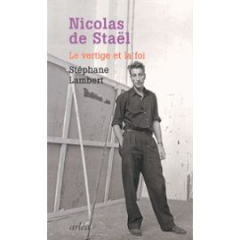

MORTELLE PURETE. - La peinture de Nicolas de Staël se jette et nous jette dans le vide et rien n'est moins surprenant que le geste ultime du peintre de se jeter dans la mer alors même qu'il touche à la plénitude de son art et s'exclame "joie !" en se tuant.

MORTELLE PURETE. - La peinture de Nicolas de Staël se jette et nous jette dans le vide et rien n'est moins surprenant que le geste ultime du peintre de se jeter dans la mer alors même qu'il touche à la plénitude de son art et s'exclame "joie !" en se tuant. L'exigence d'absolu est ce qu'on pourrait dire une folie de jeunesse, et celle-ci jette en avant de nous son défi d'orgueil dans cette forme qui ouvre un nouvel espace et nous arrache au temps comme un Lascaux futur sans l'artifice de vaniteuses fusées ou de chiens et de singes ligotés, dans un ciel rose ou vert qui se déploie dans ce qu'on pourrait dire l'ouvert obscur que salue le Devancier de René Char qu'on dirait écrit pour lui: "Sans redite, allégé de la peur des hommes, je creuse dans l'air ma tombe et mon retour".

L'exigence d'absolu est ce qu'on pourrait dire une folie de jeunesse, et celle-ci jette en avant de nous son défi d'orgueil dans cette forme qui ouvre un nouvel espace et nous arrache au temps comme un Lascaux futur sans l'artifice de vaniteuses fusées ou de chiens et de singes ligotés, dans un ciel rose ou vert qui se déploie dans ce qu'on pourrait dire l'ouvert obscur que salue le Devancier de René Char qu'on dirait écrit pour lui: "Sans redite, allégé de la peur des hommes, je creuse dans l'air ma tombe et mon retour". On voit bien (dans Les mâts (Marine) de 1955 des espèces de mâts qui pourraient être des aiguilles à tricoter des bonnets d'anges ou de fins crayons à dessiner dans le ciel des motifs ailés comme les Mouettes d'à côté, on voit le billot de cette nature morte où poser sa tête, ou ce nu bleu ondulant en vague entre lit de lait et ciel de sang, on voit un Coin d'atelier fond bleu qui est la double quintessence du coin et de l'atelier tels que les ont connu un Héraclite ou un Hölderlin - ou tout cela serait plutôt de la musique genre Berg ou Schönberg, comme il l'a entendue à Paris la veille du 16 mars où, revenu à Antibes, il s'apprêtait à "descendre" le Concert sur l'immense toile de six mètres sur six quand Dieu sait quoi l'a happé soudain vers le ciel d'en bas...

On voit bien (dans Les mâts (Marine) de 1955 des espèces de mâts qui pourraient être des aiguilles à tricoter des bonnets d'anges ou de fins crayons à dessiner dans le ciel des motifs ailés comme les Mouettes d'à côté, on voit le billot de cette nature morte où poser sa tête, ou ce nu bleu ondulant en vague entre lit de lait et ciel de sang, on voit un Coin d'atelier fond bleu qui est la double quintessence du coin et de l'atelier tels que les ont connu un Héraclite ou un Hölderlin - ou tout cela serait plutôt de la musique genre Berg ou Schönberg, comme il l'a entendue à Paris la veille du 16 mars où, revenu à Antibes, il s'apprêtait à "descendre" le Concert sur l'immense toile de six mètres sur six quand Dieu sait quoi l'a happé soudain vers le ciel d'en bas...  Mais quelle joie y a-t-il donc à mourir si violemment, se demandent Madame et Monsieur Tout-le-monde ne percevant pas bien la nécessité de tuer le banal et de faire "descendre" ainsi le ciel sur de la toile ? Lui-même a parlé de "joie" dans la plus extrême difficulté, mais qui le verrait "couler ses vieux jours" ou "gérer ses avoirs" sans sacrifier à la fois cette joie ? La mort de Nicolas de Staël est aussi dure et pure que son absolu, aussi terrible que sa joie.

Mais quelle joie y a-t-il donc à mourir si violemment, se demandent Madame et Monsieur Tout-le-monde ne percevant pas bien la nécessité de tuer le banal et de faire "descendre" ainsi le ciel sur de la toile ? Lui-même a parlé de "joie" dans la plus extrême difficulté, mais qui le verrait "couler ses vieux jours" ou "gérer ses avoirs" sans sacrifier à la fois cette joie ? La mort de Nicolas de Staël est aussi dure et pure que son absolu, aussi terrible que sa joie.

Un bon fils est, surtout, un livre d’écrivain, et combien jubilatoire. Aux jérémiades de toute une intelligentsia et de toute une France cultivant sa conscience malheureuse, Pascal Bruckner oppose une confiance fondamentale en la vie, nuancée de bienveillance, qui lui fait dire, à propos de son père lui adressant un dernier signe de la fenêtre de sa clinique : « Ce sourire radieux, cette main agitée disaient aussi que chaque homme est plus grand que lui-même et porte en lui des ressources de bonté qu’il ignore ».

Un bon fils est, surtout, un livre d’écrivain, et combien jubilatoire. Aux jérémiades de toute une intelligentsia et de toute une France cultivant sa conscience malheureuse, Pascal Bruckner oppose une confiance fondamentale en la vie, nuancée de bienveillance, qui lui fait dire, à propos de son père lui adressant un dernier signe de la fenêtre de sa clinique : « Ce sourire radieux, cette main agitée disaient aussi que chaque homme est plus grand que lui-même et porte en lui des ressources de bonté qu’il ignore ».

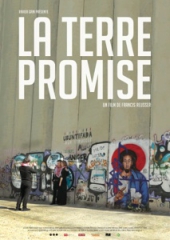

Des collégiens qui interprètent en arabe des airs suisses ou palestiniens, de jeunes chanteuses et chanteurs ou musiciens palestiniens qui fraternisent avec leurs camarades romands lors de concerts communs : voilà qui fait plus que symbole lénifiant à l’évocation simultanée de la dure réalité découverte par la cinquantaine de choristes « sur le terrain », de Bethléem à Hébron ou de Jérusalem à Ramallah.

Des collégiens qui interprètent en arabe des airs suisses ou palestiniens, de jeunes chanteuses et chanteurs ou musiciens palestiniens qui fraternisent avec leurs camarades romands lors de concerts communs : voilà qui fait plus que symbole lénifiant à l’évocation simultanée de la dure réalité découverte par la cinquantaine de choristes « sur le terrain », de Bethléem à Hébron ou de Jérusalem à Ramallah.

À l’affiche : à Fribourg, au Cinéma Rex, ce jeudi 5 juin, une projection de La Terre promise sera donnée en présence du réalisateur et de la Chorale du Colège Saint Michel. Au cinéma, le film sera programmé dès le 4 juin dans les salles romandes.

À l’affiche : à Fribourg, au Cinéma Rex, ce jeudi 5 juin, une projection de La Terre promise sera donnée en présence du réalisateur et de la Chorale du Colège Saint Michel. Au cinéma, le film sera programmé dès le 4 juin dans les salles romandes.

Des fugues de Transports aux nouvelles cristallisations poétiques rassemblées dans le petit recueil en trois parties de Passer, le regard est le même, à cela près qu’il se concentre en première personne et module donc les sentiments passants d’Alain Bagnoud lui-même à un tournant d’âge.

Des fugues de Transports aux nouvelles cristallisations poétiques rassemblées dans le petit recueil en trois parties de Passer, le regard est le même, à cela près qu’il se concentre en première personne et module donc les sentiments passants d’Alain Bagnoud lui-même à un tournant d’âge.

L'imagination narrative, associée à un grand savoir humain, est chose plutôt rare dans l'art de la nouvelle, et notamment en Suisse romande où il faut remonter à Pierre Girard, au début du XXe siècle, ou à Jacques Mercanton, pour trouver son content. Et l'on pense, précisément, à La Sybille, de cet autre dandy lausannois, en lisant Le renard imperturbable, récit déchirant (mais sans pathos moite) d'un désarroi aboutissant à un suicide tout pareil à celui du compagnon de l'écrivain ou du poète Crisinel. En outre l'on pourrait évoquer, en amont de ces nouvelles, celles de Paul Morand ou, à certains égards plus "peuples", de Marcel Aymé, de Ronald Firbank ou de Scott Fitzgerald.

L'imagination narrative, associée à un grand savoir humain, est chose plutôt rare dans l'art de la nouvelle, et notamment en Suisse romande où il faut remonter à Pierre Girard, au début du XXe siècle, ou à Jacques Mercanton, pour trouver son content. Et l'on pense, précisément, à La Sybille, de cet autre dandy lausannois, en lisant Le renard imperturbable, récit déchirant (mais sans pathos moite) d'un désarroi aboutissant à un suicide tout pareil à celui du compagnon de l'écrivain ou du poète Crisinel. En outre l'on pourrait évoquer, en amont de ces nouvelles, celles de Paul Morand ou, à certains égards plus "peuples", de Marcel Aymé, de Ronald Firbank ou de Scott Fitzgerald.  Edmond Vullioud. Les Amours étranges. L'Âge d'Homme, 2013, 222p

Edmond Vullioud. Les Amours étranges. L'Âge d'Homme, 2013, 222p

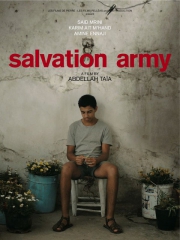

’histoire du jeune Abdellah, entre ses quinze et ses vingt-cinq ans, n’a rien de bien exceptionnel, même si son « orientation sexuelle », comme on dit aujourd’hui, est «différente », selon la même expression convenue. En son adolescence, ce garçon tiraillé entre mère et père - eux-mêmes oscillant entre sensualité et violence-, se montre excessivement attiré par son frère aîné Slimane, dont il hume les slips et reluque les pectoraux. Ledit Slimane, pour sa part, ne pense qu’à courir la gueuse loin de l’inquisition maternelle. Rejeté de tous côtés, Abdellah se réfugie auprès de divers hommes le traitant en bardache, non sans s’accrocher au cercle familial et social dont il est issu. Lorsque Slimane l’emmène en ville, avec leur frère cadet, et les abandonne pour rejoindre quelque amoureuse, Abdellah cafte auprès de la mère qui l’a chargé de surveiller son aîné. Mais c’est aussi par Slimane, lecteur de livres en français (ou traduits en notre langue, comme Le Christ recrucifié de Kazantzaki) que le garçon va apprendre, une première fois, que là pourrait se trouver, pour lui aussi, un chemin de liberté, même si lui-même pense à ce moment-là que le français n’est qu’une « langue de riches ».

’histoire du jeune Abdellah, entre ses quinze et ses vingt-cinq ans, n’a rien de bien exceptionnel, même si son « orientation sexuelle », comme on dit aujourd’hui, est «différente », selon la même expression convenue. En son adolescence, ce garçon tiraillé entre mère et père - eux-mêmes oscillant entre sensualité et violence-, se montre excessivement attiré par son frère aîné Slimane, dont il hume les slips et reluque les pectoraux. Ledit Slimane, pour sa part, ne pense qu’à courir la gueuse loin de l’inquisition maternelle. Rejeté de tous côtés, Abdellah se réfugie auprès de divers hommes le traitant en bardache, non sans s’accrocher au cercle familial et social dont il est issu. Lorsque Slimane l’emmène en ville, avec leur frère cadet, et les abandonne pour rejoindre quelque amoureuse, Abdellah cafte auprès de la mère qui l’a chargé de surveiller son aîné. Mais c’est aussi par Slimane, lecteur de livres en français (ou traduits en notre langue, comme Le Christ recrucifié de Kazantzaki) que le garçon va apprendre, une première fois, que là pourrait se trouver, pour lui aussi, un chemin de liberté, même si lui-même pense à ce moment-là que le français n’est qu’une « langue de riches ». Avant-premières : au cinéma du Grütli de Genève, le mardi 27 mai, à 19h.30. Au CityClub de Pully-Lausanne, le 28 mai, à 20h.

Avant-premières : au cinéma du Grütli de Genève, le mardi 27 mai, à 19h.30. Au CityClub de Pully-Lausanne, le 28 mai, à 20h.