Et pourquoi, je t’en prie, le petit pan de mur jaune de Proust ne pourrait-il pas être un grand pan de mur orange, ou le mur vieux rose d’un Motel de passe à graffitis noirs et verts – fais donc un effort, essaie d’expliquer ça à tes kids qui n’ont aucune idée de qui est Vermeer mais qui sauront aussi bien que toi, demain ou plus tard, ce que c’est qu’un souvenir perso ou l’impression que tu peux tout retrouver de telle ou telle année à travers tel ou tel détail, j’sais pas, la voix de Madonna sur fond de ciel de boîte de nuit la nuit où telle ou tel a rencontré le garçon ou la fille de ses rêves; ou le goût fade du Coca Zéro dans ce bar autoroutier de la Via Aurelia, cette autre année, quand Roméo à cru un quart d’heure qu’il perdait sa Giulietta, avant de la retrouver pour la vie…

°°°

À La Désirade, ce 1er décembre 2011. - Commencé de lire ce soir Au point d’effusion des égouts, du jeune Quentin Mouron. Immédiatement saisi par sa matière verbale. Immédiatement convaincu que c’est un écrivain.

°°°

Dès les premières pages d'Au point d'effusion des égouts, ni journal de voyage ni confession et les deux à la fois, le lecteur est pris par la gueule. L’enjeu est à la fois existentiel et poétique: le récit ne sera pas évasion mais invasion. Tout dans le détail. Le titre, emprunté à Antonin Artaud, dit à la fois le goût et le dégoût du monde. Ramuz disait autrement : « Laissez venir l’immensité des choses ». Et déferlent alors sensations, observations, notations.

Débarqué par le ciel rouge à Los Angeles, à peine sorti de l’enfance (« j’avais pour moi les sortilèges et les rondeurs, le sourire franc – la gueule d’une pièce »), le narrateur crépite : « C’est une erreur de chercher l’essence dans l’analyse, postérieurement, « au réveil ». Il faut sentir le soir même, toutes voiles dehors, le vent chaud du désert et l’émotion qui brûle la gorge – le feu du ciel. Et le délire ». Et de se dire alors « pas fait pour les voyages ». Comme il dira plus tard qu’il n’aime pas aimer ! Et de « céder aux anges » en tombant à la renverse...

°°°

En pensant à ma rencontre de Quentin, avec lequel nous ne cessons d’échanger courriel sur courriel, je me dis que jamais je n’avais rencontré quelqu’un d’aussi vieux que je l’étais à son âge, aussi jeune que je le suis resté.

°°°

À La Désirade, ce 31 décembre. - À la fin de cette année, marquée par la mort de Dimitri et tant de secousses voyageuses, je me sens pantelant, tout en ressentant plus fortement ce qui m'attache et bien plus: nous attache à la vie, à notre vie, avec ma bonne amie et nos enfants. Plus que jamais je récuse et vais m'opposer à la méchante pensée des vieilles peaux de nos âges, ou moins, ou pires, selon lesquelles tout a été fait et que plus rien n'est à inventer: qu'il n'y a plus qu'à tirer la passerelle. Baste avec ces éteignoirs: nos enfants et les enfants de nos enfants auront, sans doute, autant de peine que nous, mais combien de joies, comme nous, les attendent, combien d'émouvante beauté à venir, comme elles nous sont venues, combien de rêves à habiter, combien de ponts à jeter. Je dis alors l'un des plus beaux mots de ma connaissance: je dis le mot confiance.

°°°

Celui qui constate que les affamés ont de grands yeux « étonnés de tant souffrir » / Celle qui entend dire qu’un enfant de moins de dix ans meurt de fin toutes les cinq secondes et compte le tas que ça va faire entre la bûche de Noël et la bombe glacée de Nouvel An / Ceux qui te disent comme ça que si les Africains ont faim c’est qu’ils baisent comme des lapins, etc.

°°°

À La Désirade, ce 1er janvier 2012. - On allait passer à table. Ce serait le premier festin de l'année. Tout le monde se réjouissait. Le rabat-joie n'en finissait pas de me tarabuster mais j'ai fait comme si de rien n'était: je me la suis coincée.

À La Désirade, ce 1er janvier 2012. - On allait passer à table. Ce serait le premier festin de l'année. Tout le monde se réjouissait. Le rabat-joie n'en finissait pas de me tarabuster mais j'ai fait comme si de rien n'était: je me la suis coincée.

D'ailleurs que pouvait-on bien faire de la bonne nouvelle balancée par le gâte-sauce, à savoir que toutes les cinq secondes un enfant meurt de faim ? Et comment la vivait-il lui-même à l'instant, le rabat-joie, sa joyeuse nouvelle ? Je l'imaginais au milieu des siens. J'entendais d'ici son rire de paysan bernois. Je me rappelais son téléphone de la veille pour me remercier du papier que j'avais consacré à Destruction massive, paru juste aprèsNoël, et que j'avais intitulé: Jean Ziegler sus aux affameurs.

Bref, je vais me goberger autant que les autres, et je parie que mon cher Jean a fait pareil , mais le rabat-joie n'en fera pas moins son chemin...

°°°

La rencontre est à mes yeux l’un des mystères de l’existence, au même titre que ce qu’on appelle la création. Que tout puisse se transformer d’un jour à l’autre, dans notre vie,et que cela se fasse comme ça, par hasard, hors de toute volonté, par le seul fait d’une intersection non prévue : voici qui paraît à la fois merveilleux, confirmant que la vie a un sens, ou au contraire absurde, si l’on évalue lapart d’arbitraire qu’il y a là-dedans.

La rencontre est à mes yeux l’un des mystères de l’existence, au même titre que ce qu’on appelle la création. Que tout puisse se transformer d’un jour à l’autre, dans notre vie,et que cela se fasse comme ça, par hasard, hors de toute volonté, par le seul fait d’une intersection non prévue : voici qui paraît à la fois merveilleux, confirmant que la vie a un sens, ou au contraire absurde, si l’on évalue lapart d’arbitraire qu’il y a là-dedans.

Miracle à vrai dire : que celle (celui) que j’attendais au fond de ma déprime soit apparu(e) précisément à ce moment où j’allais en finir. Et quelle dérision pourtant : une grève des transports en commun, un téléphone qui l’aurait retenu(e) à l’instant de quitter son studio semblable à un million d’autres (mais dans ce millions il n’y avait qu’elle ou que lui !), une brusque envie de me soulager qui m’aurait éloigné(e) de ce banc public, un détail et LA rencontre ne se faisait pas.

Or la rencontre s’est faite, et toute ma vie en a été changée. Plus j’y songe, et plus je me dis que cette rencontre devait advenir à ce moment-là, et qu’il n’y a là aucun hasard. Plus même, en me rappelant les autres rencontres décisives qui ont ponctué mon bout de chemin, j’en viens à penser qu’elles participent d’une espèce de plan secret qui ordonne ma destinée.

Mais comme cela paraît naïf ou prétentieux ! Pourquoi ne pas parler de prédestination tant qu’on y est ? Ou d’un divin entremetteur qui ménagerait à chacun THE Big Rencontre, en toute égalité et fraternité. Hélas c’est justement là que tout cloche, car LA rencontre est le cadeau le plus inégalement partagé qui soit. Tant de gens qui y avaient sûrement droit, et dont le préposé n’a pas daigné s’occuper un quart de seconde !

Cela étant, je me refuse à tout expliquer par le hasard. Il n’y aura jamais de science de la rencontre, mais une prescience me suggère qu’une occulte logique des désirs ou des aspirations, semblable aux lois qui ont fait émerger la vie et la conscience, le sentiment du beau ou la quête de la liberté, a bel et bien présidé à toutes les rencontres importantes qui ont transformé et vivifié mon existence.

Au même instant, en outre, je me rappelle que le moment magique de la rencontre ne serait rien s’il ne se prolongeait à l’instant ; et que l’éclat du miracle, la figure du mystère comptent moins, en somme, que tout un processus de fertilisation qui s’inscrit dans le temps.

Il n’est pas, à l’évidence, de vraie rencontre sans fécondation réciproque ni sans fruit vivant. Si je ne t’ai pas rencontré(e) pendant si longtemps, c’est que ma terre était une friche stérile ou que je n’avais rien à semer. Or, dans le temps ajouté au temps, il n’est pas non plus de vraie rencontre qui ne se travaille chaque jour. Tant de Grandes Rencontres présumées qui n’ont été qu’un éblouissement passionnel ou qu’une péripétie sociale. Et tant de rencontres, aussi, dans lesquelles nous croyons être engagés et qui s’épuisent ou s’étiolent au fil des jours faute d’être cultivées.

Autant dire que LA rencontre n’est rien si elle ne se plie au lent travail constant que suppose tout acte créateur. De la rencontre considérée, alors, comme un des beaux-arts…

°°°

°°°

°°°

Celui qui parle et coupe ceux qui le coupent en aboyant : c’est moi qui parle / Celle qui dit : selon mon analyse / Ceux qui parlent trop même en se taisant, etc.

°°°

À La Désirade, ce 30 juin. - Je me suis réveillé tôt l’aube ce matin sur un éclat de rire partagé avec ma bonne amie. J’étais encore tout habillé et nous avons évoqué mon retour épique de cette nuit, cuité et titubant, après la soirée passée à la rédaction de 24 Heures où nous avons fêté hier soir mon départ en retraite après plus de vingt ans passé à cette enseigne et deux autres décennies antérieures à LaTribune-Le Matin. Pour l’occasion, en réponse aux discours et autres charriages de mes chers confrères et soeurs, je me suis fendu d’un Je me souviens à la Perec qui a suscité maints échos chez certaines et certains…

Je me souviens de l’odeur du plomb...

Je me souviensde l’ombre massive sur le trottoir du localier Pijac…

Je me souviensde la pipe de MacDonald le reporter cantonal...

Je me souviensde mon premier reportage en Tunisie consacré aux débuts du tourisme de masse etqui m’a fait renoncer pour toujours à la lecture marxiste d’une situation concrète…

Je me souviens de mon arrivée nocturne à Kairouan où des milliers de petits téléviseurs diffusaient le discours du père de la nation sorti de l’hôpital...

Je me souviens du premier bar de la Tour ne fermant qu’à point d’heures…

Je me souviens des critiques de théâtre qu’on dictait le soir même aux linotypistes et qu’on appelait des tardifs...

Je me souviens du dîner que m’a offert le directeur des Galas Karsenty pour essayer de me faire mettre du miel dans mon jeune fiel…

Je me souviens d’avoir embarrassé Paul Loup Sulitzer en lui demandant des détails trop précis sur l’excellent roman Popov dont jene savais pas encor que c’était un autre qui l’avait écrit et qu’il n’avait visiblement pas lu…

Je me souviens de ce que me dit un jour Ménie Grégoire à propos des retraités dont l’un d’eux lui avait déclaré que ce qu’il y a de terrible dans la retraite est qu’on n’a plus de vacances...

Je me souviens des cinéastes romands réunis aux Journées de Sorrente en 1976 et discutant gravement le soir de la meilleure façon de toucher les masses en sirotant leur limoncello…

Je me souviens de mon entretien avec la diva Teresa Berganza qui m’a fredonné l’air de Musetta sur son canapé grenat…

Je me souviensde l’énorme ananas avec lequel je suis sorti de l’Hôtel Georges V après une conversation très arrosée avec Gore Vidal…

Je me souviensde l’interview la plus pénible que j’aie jamais faite avec un Michel Houellebecq aussi déprimé que déprimant…

Je me souviensd’avoir perdu notre fille Julie de sept ans dans la méga-foule du concert desStones à Frauenfeld que je devais couvrir pour la culturelle de 24 Heures…

Je me souviensdes plaintes des téléphonistes houspillées par Jacques Chessex…

Je me souviensde ma première rencontre avec Jean Ziegler après la sortie du Bonheur suisse qui a scellé notreamitié, et de sa question portant sur ma « fonctionnalité marchande dansle groupe Edipresse »…

Je me souviensde la dégaine de boxeur court sur pattes de Milan Kundera…

Je me souviens de la recommandation de Jacqueline de Romilly de ne pas interdire la télé aux petits enfants - et c’était la veille de son entrée à l’Académie française…

Je me souviens du choc éprouvé lorsque mon ordinateur m’a reproché pour la première fois mes LONGUES PHRASES…

Je me souviensdu concert de jazz improvisé par Heinz Holliger dans une boîte de San Francisco, le dernier jour de la tournée de l’OSR au Japon et aux States à laquelle j’avais été convié en tant que chroniqueur…

Je me souviens de ma visite à Marina Vlady aux yeux très bleus, ce matin du 11 septembre 2001 et du film-catastrophe diffusé ensuite par la télé de notre studio de la Rue du Bac, enfin du premier commentaire des attentats au bar d’à côté, comme quoi c’était un coup du Mossad…

Je me souviens du petit éléphant que le clown Dimitri a dessiné pour notre fille Julie…

Je me souviens du petit renard que j’ai ramené à notre fille Sophie de Sapporo…

Je me souviens d’avoir été interdit d’écriture sur la question de l’ex-Yougoslavie après un reportage à Dubrovnik qui m’avait valu une vingtaine de lettres d’injures de Croates me taxant de désinformation pro-serbe…

Je me souviens que dix jours après cette interdiction les mêmes chefs m’envoyaient en Grèce du côté du Mont Athos assister à un congrès de l’orthodoxie mondiale qui ne pouvait que se révéler un foyer ardentde propagande pro-serbe…

Je me souviens de l’heure magique passée avec le Chinois François Cheng à la veille de son entrée à l’Académie française…

Je me souviens du ravissement de Patricia Highsmith à découvrir les dessins de nos filles et le jeu de tarots que je lui avais acheté à Locarno…

Je me souviens que Patricia Highmsith ma dit qu’elle aimerait renaître sous la forme d’un petit poisson ou d’un vieil éléphant…

Je me souviens de toutes les rencontres inoubliables que permet le sésame d’une carte de presse…

Je me souviens de l’oiseau entré dans la salle de concert de Santa Barbara (Californie) et de sa vaine tentative de distraire le chef Armin Jordan et la soliste Martha Argerich…

Je me souviens des chroniques quotidiennes que je dictais la nuit du Japon ou de Californie…

Je me souviensd’avoir séché un rendez-vous avec Jacques Prévert par excès de juvénile timidité…

°°°

À La Désirade, ce 25 juin. - Après son téléphone de l'autre soir, où il me disait avoir en mains le tapuscrit du roman tout à fait exceptionnel d'un jeune auteur genevois qu'il tenait absolument à me faire lire pour avoir mon avis, Bernard de Fallois m'a envoyé les épreuves reliées de La vérité sur l'affaire Harry Quebert de son jeune prodige de vingt-sept ans, Joël Dicker, que j'ai reçu hier et lu d'une traite, en l'annotant très précisément, avant de le confier à ma bonne amie qui s'y est plongé aussitôt et semble aussi emballée que moi.

Aussitôt j’ai pensé à Philip Roth en lisant Dicker, qui revisite la Côte Est à sa façon, recycle une mère juive bonnement casher, tout en mêlant de nombreux thèmes et autres motifs rappelant Salinger et John Irving, Bellow ou Bret Easton Ellis et autres thrillers plus récents. La phrase est filée sans fioritures mais d'une constante énergie, et la construction, ou plutôt la déconstruction du récit, jouant sur une inversion chronologique, est d'une habileté rare et d'un élégance plastique me rappelant les variations topologiques vertigineuses d'un Escher. Tout cela que j'ai communiqué par une suite de SMS enthousiastes à Bernard de Fallois, en regrettant que Dimitri, qui avait flairé le premier le talent du jeune romancier, ne soit pas de la fête...

Ce qui est sûr en tout cas, et malgré la percée déjà sensationnelle de JMO avec son Amour nègre, l'an dernier, c'est qu'un tel livre est du jamais-vu dans nos contrées et qu'il pourrait bien faire un tabac du tonnerre cet automne, bien au-delà de nos frontières. Or ce qui me réjouit particulièrement, comme je me suis réjoui à l'apparition de Quentin, c'est que Joël Dicker soit à la fois si jeune et si mûr, démentant complètement les aigres considérations des éteignoirs qui ne voient plus rien venir des nouvelles couvées de plumassiers...

°°°

Dans l’avion de Rome, ce 23 septembre. - J'avais rêvé que la nuit d'Afrique à gueule de crocodile m'avalait, comme Milou en est menacé dans Tintin au Congo, puis le sourire de ma bonne amie a éclairé mon réveil, j'ai bouclé mes valises, nous nous sommes quittés devant la gare de Montreux le coeur un peu serré, elle m'a dit de penser à elle et j'ai souri en me disant que nos anges gardiens puisent en nous leur propre force - et déjà j'avais les tripes et le coeur en Afrique avant d'y mettre le premier pied, me replongeant, en train, dans la lecture entreprise la veille des Mathématiques congolaises de Jean Bofane; le tendre paysage de La Côte défilait aux fenêtres et je me trouvais entraîné dans la gabegie de Kinshasa, je voyais passer les villas de nababs du bord du lac et je lisais la scène atroce du gosse massacré par le sergent-chef Personne chargé de driller les enfants-soldats; enfin j’ai débarqué à Geneva Airport et retrouvé mon compère Max le Bantou avec lequel je me trouvais investi de la "haute mission", c'était marqué sur notre feuille de route, de représenter la Confédération suisse au Congrès des écrivains francophones à Lubumbashi - et Max m’a dit que son ange gardien à lui,sa mère à Douala, lui avait recommandé tout à l'heure, au téléphone, de ne pas oublier d'emporter là-bas "La Parole"...

°°°

À Lubumbashi,ce 24 septembre. - Tout de suite, touchant terre dans la touffeur de Lubumbashi, anciennement Elisabethville en son avatar colonial, m'a ravi le chaos organisé de cette Afrique-là. Ah mais nos bagages étaient-ils arrivés, se trouvaient-ils dans l'entassement pyramidal jouxtant le tapis roulant ne roulant plus depuis longtemps, n'y avait-il pas de quoi s'inquiéter ? Mais non: car dix, vingt, trente lascars aux gilets marqués de l'enseigne KATANGA EXPRESS nous pressaient de leur confier la recherche de nos précieux bagages moyennant quelque monnaie, et voilà qu’a surgi, rayonnant du plus alerte sourire d'accueil, le bien nommé Chef du Protocole chargé de notre accueil solennel ...

À Lubumbashi,ce 24 septembre. - Tout de suite, touchant terre dans la touffeur de Lubumbashi, anciennement Elisabethville en son avatar colonial, m'a ravi le chaos organisé de cette Afrique-là. Ah mais nos bagages étaient-ils arrivés, se trouvaient-ils dans l'entassement pyramidal jouxtant le tapis roulant ne roulant plus depuis longtemps, n'y avait-il pas de quoi s'inquiéter ? Mais non: car dix, vingt, trente lascars aux gilets marqués de l'enseigne KATANGA EXPRESS nous pressaient de leur confier la recherche de nos précieux bagages moyennant quelque monnaie, et voilà qu’a surgi, rayonnant du plus alerte sourire d'accueil, le bien nommé Chef du Protocole chargé de notre accueil solennel ...

°°°

L'hymne solennel de la francophonie avait déjà marqué l'ouverture du Congrès de Lubumbashi mais nous avions manqué ça et roulions maintenant à tombeau entr'ouvert dans le 4x4 noir corbillard du Chef du Protocole à faciès de fossoyeur hilare.

L'hymne solennel de la francophonie avait déjà marqué l'ouverture du Congrès de Lubumbashi mais nous avions manqué ça et roulions maintenant à tombeau entr'ouvert dans le 4x4 noir corbillard du Chef du Protocole à faciès de fossoyeur hilare.

Nous étions tombés du ciel des songes dans la réalité cauchemaresque de la route congolaise où le spectre de l'Accident se trouvait déjoué à tout coup par le chauffeur entre déboîtements slalomés et déhanchements zigzagants, mais curieusement je n'éprouvai aucune anxiété, tout à l'observation des visions quasi surréelles au long des chaussées aux boutiques chamarrées et aux impayables enseignes; et partout des gens à vaquer, de bizarres arbres perchés sur des buttes, des femmes portant de hauts paniers en ondulant noblement de la croupe, la ville s'annonçant dans les herbes, des terrains vagues et des friches - et voici que fièrement notre guide protocolaire nous signalait les blanches bâtisses de l'Administration Académique avant de bifurquer dans une zone défoncée entourée de bâtiments décatis aux diverses inscriptions de facultés - ainsi notre délégation suisse de deux pelés se pointait-elle au seuil du Grand Parloir où, tout soudain, une présence intruse se signalait dans mes chevelure encore mal démêlée de notre récent vol de nuit; et Max le Bantou de chasser l'importun d'une chiquenaude élégante: bah, Milou, mais ce n'est qu'un cafard qui te souhaite la bienvenue !

°°°

De nos premiers débats de francophones aux multiples provenances s’est dégagé, dès ce premier après-midi au Grand Parloir, le double thème, délicat assurément, du vol de la langue et du viol de celle-ci. Les avis étaient partagés, contrastés, aiguisés par la présence de quelques dames se tenant les côtes.

Tel estimait que son usage de la langue française relevait d'un indéniable vol, et qu'il en ressentait quelque gêne, tandis que tel autre affirmait que les langues africaines pouvaient se prévaloir d'une antériorité remontant au siècle d'Hérodote ou à de plus haute sources encore dont le français ne faisait que découler par le robinet latin; et la question du droit de cuissage exercé par l'écrivain fut également l'objet d'un volubile échange tandis que l'orage yallait de ses arguments grondants.

Or le premier jour des travaux tirait à sa fin. Le vent et la pluie à larges gouttes nous circonviendraient bientôt. Je n'en finissais pas pour ma part, déjà, de m'enchanter d'un peu tout. Nous filions enfin le long d'une route aux boues ocres éclaboussée par les sacs de pluie crevant dans les nuées.

Nous nous trouvions comme dans un rêve éveillé sur une chaussée élastique bordée de campements à feux couverts. L'on voyait des silhouettes bouger entre vapeur etfumée. C'était l'Afrique tout cela, me disais-je, mais comment le dire en français académique ?

°°°

À Park Hôtel, ce 26 septembre. - L'aube poignait en ce nouveau jour du Congrès subtropical, j'entendais la rumeur montante de la rue populaire de derrières les voilages protecteurs de la chambre immense et je me demandais ce que diable je faisais là, à quoi rimait notre présence en ces lieux, le sens de tout ça sous le froid éclairage de l'éveil ?

Je pensais au Congo des effrois. Je me rappelai le Kivu, les affreux reportages, les cauchemars de notre voisin Damien passé par Kigali, les messages alarmés de mon ami Bona; je me rappelais mes doutes et dégoûts de certain autre congrès du PEN-Club, en 1993, sous les falaises croates de la guerre où les écrivains avaient dansé comme des ours de foire à fonction d'idiots utiles; je pensais aux présentes oppositions au prochain Sommet de la francophonie à Kinshasa, et je me disais cependant que tout de même, peut-être, que se trouver là valait mieux que de n'y être pas - je me rappelais nos combats séculaires d'Helvètes: tout ce qu'à travers les siècles nous avions appris d'une guerre de religion à l'autre - sept cents ans à s'étriper pour de divines inepties - tout me revenait pêle-mêle de nos propres tribulations tribales et de nos alternances de ténèbres et d'éclaircies; enfin je me demandais si, tout de même, nous ne pouvions pas témoigner de tout ça en ces lieux où tout restait à faire ou refaire ?

°°°

Celui qui sait en lui-même un nègre qu’il écoute la nuit / Celle qui a de l’Afrique dans son sang bleu / Ceux qui affirment que les races n'existent pas même si ça ne se voit pas, etc.

°°°

Au programme de ce jour on avait parlé d'abord de tourisme: on allait voir, peut-être, le lion vivant ou l'okapi, le girafon ou le gnou du fameux zoo de Lubumbashi; on irait peut-être dans les collines surplombant les anciens terrils, aux terres de la Ferme Espoir du Président ou aux domaines-pilotes du Gouverneur. Et puis non, le projet s'est réduit au fil des heures, supplanté par la visite solennelle, et donc sapée et cravatée, à la seule Excellence présidentielle, aussi les écrivains auraient-ils à se faire beaux.

J'ai bien hésité, pour ma part, à y couper, mais mon compère le Bantou m'a fait valoir que je ne pouvais manquer un tel spectacle, ainsi me suis-je procuré vite fait chemise d'apparat et cravate associée, ainsi ai-je lustré mes boots à la lotion capillaire et me suis-je brumisé au parfum postcolonial; ainsi tous se sont-ils pimpés l'apparence afin de faire honneur aux Lettres francophones en la réception-éclair de l'avenant Moïse Katumbi Chapwe, aussi fameux homme d'affaires qu'adulé pour sa qualité de Président du club-vedette de foot Mazembé (Impossible n'est pasMazembé !), nous recevant enfin sans protection rapprochée ou peu s'enfallait: souriant, à l'aise, charmeur, jurant que la Littérature lui est plus que chère...

°°°

On aura donc bien disserté tous ces jours, on aura crânement entonné l'Hymne du prochain Sommet de la Francophonie, on aura psalmodié: "Chantons en choeur notre riche diversité / Oui chantons Francophonie et Fraternité", on aura repris: "Ah! qu'il est merveilleux notre monde / Tambourinons ses rythmes à la ronde", on aura vécu cette comédie; mais voici que peut-être, dans les coulisses de ce théâtre-là, quelques-uns se seront rencontrés, quelques-uns peut-être auront-ils réellement échangé quelques idées et quelques vues, quelques livres, que sais-je: quelques amitiés peut-être durables par delà les solennelles déclarations d'intention et les Actes dédiés à la postérité - oui peut-être, quand même, peut-être tout cela n'aura-t-il pas été que words words,words ?

°°°

Franz Kafka: "Le chemin est souvent long et difficile, qui mène de l'impression à la connaissance, et beaucoup de gens sonttout simplement de piètres voyageurs".

À La Désirade, ce 30 juin. – Il est six heures du matin et je pense à Dimitri. J’imagine son corps gisant là-bas, Dieu sait où. Je pense à tout ce qu’il a été et à tout ce qui fut par lui et avec lui. Je pense à tout ce qu’il nous a apporté. Ma pensée entière est remplie par la présence de son absence. Je pressens que j’aurai beaucoup à écrire et à dire (à me dire) sur lui. Cette mort si brutale, si violente est plus à mes yeux que l’expression d’une aveugle fatalité : elle figure à mes yeux une conclusion qui, sous couvert d’absurde, comme celle d’Albert Camus, ressemble en somme à Dimitri.

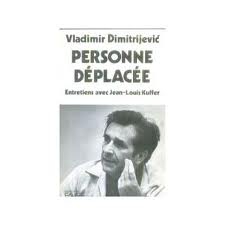

À La Désirade, ce 30 juin. – Il est six heures du matin et je pense à Dimitri. J’imagine son corps gisant là-bas, Dieu sait où. Je pense à tout ce qu’il a été et à tout ce qui fut par lui et avec lui. Je pense à tout ce qu’il nous a apporté. Ma pensée entière est remplie par la présence de son absence. Je pressens que j’aurai beaucoup à écrire et à dire (à me dire) sur lui. Cette mort si brutale, si violente est plus à mes yeux que l’expression d’une aveugle fatalité : elle figure à mes yeux une conclusion qui, sous couvert d’absurde, comme celle d’Albert Camus, ressemble en somme à Dimitri. Dès que j’ai appris l’horrible nouvelle, j’ai pensé que cette mort avait la force d’un paraphe final. Je n’en parlerai à personne en ces termes, mais j’ai pensé aussitôt à cette fin comme un élément ressortissant au mystère de cette personne. En attendant, j’ai repris mon exemplaire de Personne déplacée dans lequel je vais remplir les blancs de nos souvenirs.

Dès que j’ai appris l’horrible nouvelle, j’ai pensé que cette mort avait la force d’un paraphe final. Je n’en parlerai à personne en ces termes, mais j’ai pensé aussitôt à cette fin comme un élément ressortissant au mystère de cette personne. En attendant, j’ai repris mon exemplaire de Personne déplacée dans lequel je vais remplir les blancs de nos souvenirs.

flotte toujours, en Tunisie, un parfum de liberté retrouvée dont tout un chacun parle et débat dans une sorte de joyeuse confusion qui me rappelle un certain mois de mai frondeur; et comme au Quartier latin d’alors on y croit ou on veut y croire, on ne peut pas croire que ce soit un leurre, et d’ailleurs on va voter pour ça; cependant ils sont beaucoup à hésiter encore - pourquoi voter alors que tout se manigance une fois de plus loin de nous ? Mais ceux qui y croient ou veulent y croire vont le répétant tant et plus : que l’Avenir sera l’affaire de tous ou ne sera pas...

flotte toujours, en Tunisie, un parfum de liberté retrouvée dont tout un chacun parle et débat dans une sorte de joyeuse confusion qui me rappelle un certain mois de mai frondeur; et comme au Quartier latin d’alors on y croit ou on veut y croire, on ne peut pas croire que ce soit un leurre, et d’ailleurs on va voter pour ça; cependant ils sont beaucoup à hésiter encore - pourquoi voter alors que tout se manigance une fois de plus loin de nous ? Mais ceux qui y croient ou veulent y croire vont le répétant tant et plus : que l’Avenir sera l’affaire de tous ou ne sera pas... Or une suite d’émotions fortes attend notre compère en ces lieux. D’abord en tombant sur un grand diable émacié, la soixantaine comme lui, qu’il n’a plus revu depuis cinquante ans et avec lequel s’échangent aussitôt moult souvenirs qui font s’exclamer les deux frères se rappelant l’interdiction paternelle qui leur était faite de jouer avec ce « voyou » ! Ensuite, en pénétrant dans la maison familiale occupée aujourd’hui par deux sémillants octogénaires: elle d’une rare beauté vaguement gitane, et lui figurant un vrai personnage de comédie orientale, qui nous ouvrent une chambre après l’autre afin de bien nous montrer qu’ils ne manquent de rien, leurs beaux lits d’acajou, leurs grandes jarres d’huile et de mil, la télé grand écran - bref le parfait confort musulman.

Or une suite d’émotions fortes attend notre compère en ces lieux. D’abord en tombant sur un grand diable émacié, la soixantaine comme lui, qu’il n’a plus revu depuis cinquante ans et avec lequel s’échangent aussitôt moult souvenirs qui font s’exclamer les deux frères se rappelant l’interdiction paternelle qui leur était faite de jouer avec ce « voyou » ! Ensuite, en pénétrant dans la maison familiale occupée aujourd’hui par deux sémillants octogénaires: elle d’une rare beauté vaguement gitane, et lui figurant un vrai personnage de comédie orientale, qui nous ouvrent une chambre après l’autre afin de bien nous montrer qu’ils ne manquent de rien, leurs beaux lits d’acajou, leurs grandes jarres d’huile et de mil, la télé grand écran - bref le parfait confort musulman.

Il n’est pas de vert plus vert que celui du Lac Majeur: de ce vert émeraude de l’eau qui tourne au noir sur les monts à la péruvienne que le subit et grondant orage d’été dramatise encore, et nulle pluie n’est si drue et si liquide et si fraîche et si limpide et si vivement mouillée que celle qui tombe en trombes de ce ciel tessinois du partage des eaux du Nord et du Sud évoquant à la fois les fjords et le Brésil –le plus sévère et sensuel mélange de l’Alpin et du Latino…

Il n’est pas de vert plus vert que celui du Lac Majeur: de ce vert émeraude de l’eau qui tourne au noir sur les monts à la péruvienne que le subit et grondant orage d’été dramatise encore, et nulle pluie n’est si drue et si liquide et si fraîche et si limpide et si vivement mouillée que celle qui tombe en trombes de ce ciel tessinois du partage des eaux du Nord et du Sud évoquant à la fois les fjords et le Brésil –le plus sévère et sensuel mélange de l’Alpin et du Latino… Ce que j'aime dans les littératures d'Afrique n'est pas l'exotisme mais l'âpre vérité dite, sur ce qu'ils vivent, par des gens qui subissent le poids du monde bien plus que nous autres nantis, où qu'ils se trouvent d'ailleurs. Ainsi la Sénégalaise Khadi Hane, belle personne de forte présence, ressaisit-elle, avec Des fourmis dans la bouche, la détresse et la rage des femmes immigrées qui se retrouvent dans le quartier parisien de Château rouge, alors que le Tchadien Nétonon Noël Ndjékéry, dans Mosso, retrace, avec beaucoup de vigueur réaliste et de courage, la trajectoire d'une jeune femme chassée de sa communauté parce qu'elle en refuse les pratiques rétrogrades, voire criminelles, pour se retrouver larguée dans notre Suisse entachée ici de bien des soupçons...

Ce que j'aime dans les littératures d'Afrique n'est pas l'exotisme mais l'âpre vérité dite, sur ce qu'ils vivent, par des gens qui subissent le poids du monde bien plus que nous autres nantis, où qu'ils se trouvent d'ailleurs. Ainsi la Sénégalaise Khadi Hane, belle personne de forte présence, ressaisit-elle, avec Des fourmis dans la bouche, la détresse et la rage des femmes immigrées qui se retrouvent dans le quartier parisien de Château rouge, alors que le Tchadien Nétonon Noël Ndjékéry, dans Mosso, retrace, avec beaucoup de vigueur réaliste et de courage, la trajectoire d'une jeune femme chassée de sa communauté parce qu'elle en refuse les pratiques rétrogrades, voire criminelles, pour se retrouver larguée dans notre Suisse entachée ici de bien des soupçons...

Les âmes réellement religieuses ne demandent point aux autres, que je sache, de faire concours.

Les âmes réellement religieuses ne demandent point aux autres, que je sache, de faire concours. À La Désirade, ce 1er janvier 2011

À La Désirade, ce 1er janvier 2011 Nous en avons assez des lugubres. Nous manifestons contre les sinistres. Nous exhibons nos visage et nos bras au risque d’être fouettées mais nous sommes les messagères d’un nouveau monde: sus aux rabat-joie !

Nous en avons assez des lugubres. Nous manifestons contre les sinistres. Nous exhibons nos visage et nos bras au risque d’être fouettées mais nous sommes les messagères d’un nouveau monde: sus aux rabat-joie ! Dans un essai constituant l’une des plus lumineuses élucidations des pouvoirs de transmutation esthétique et spirituelle de la fiction narrative, intitulé Mensonge romantique et vérité romanesque, René Girard décrit, avec de grands exemples à l’appui (Cervantès, Stendhal, Flaubert, Proust et Dostoïevski) le transit temporel et spirituel qui conduit le héros de roman des cercles ordinaires du mimétisme social fondé sur l’envie et la vanité, à l’épanouissement apollinien de ce qu’on peut dire l’amour au sens très large, la poésie ou l’amour de la poésie, ou la poésie de l’amour comme celle qui est reconnue, au dernier chant de la Divine Comédie, comme le mobile de l’Univers.

Dans un essai constituant l’une des plus lumineuses élucidations des pouvoirs de transmutation esthétique et spirituelle de la fiction narrative, intitulé Mensonge romantique et vérité romanesque, René Girard décrit, avec de grands exemples à l’appui (Cervantès, Stendhal, Flaubert, Proust et Dostoïevski) le transit temporel et spirituel qui conduit le héros de roman des cercles ordinaires du mimétisme social fondé sur l’envie et la vanité, à l’épanouissement apollinien de ce qu’on peut dire l’amour au sens très large, la poésie ou l’amour de la poésie, ou la poésie de l’amour comme celle qui est reconnue, au dernier chant de la Divine Comédie, comme le mobile de l’Univers. En Toscane, le 19 février. - Après une nuit perturbée par la pleine lune, me voici en route pour le fin fond de la Toscane, où je vais rencontrer Guido Ceronetti, demain à Cetona.

En Toscane, le 19 février. - Après une nuit perturbée par la pleine lune, me voici en route pour le fin fond de la Toscane, où je vais rencontrer Guido Ceronetti, demain à Cetona. Amsterdam, ce 12 mars. - Ciel gris sur Amsterdam, où nous nous laissons un peu vivre chez nos chers hôtes dont nous faisons connaissance en coupant nos fines tranches de fromage orange tout en parlant de choses et d'autres. Puis nous nous rendons au Rijks. Comme le râleur de Thomas Bernhard, dans Maîtres anciens, qui ne s’arrête que devant je ne sais quel vieil homme du Tintoret, j’aurais tendance moi aussi à ne revenir, au Rijks, que devant quelques Rembrandt qui sont pour moi le sommet de tout, ou plutôt le fond du fond de l'humain pleinement incarné et sublimé - et ce matin j’évite la foule pour revenir dix fois au petit Autoportrait de 1628 du jeune artiste à la chevelure d’ange bouclé que la lumière irise par derrière. Ensuite au Musée Van Gogh. Dont je me dis une fois de plus : peut-être pas un immense peintre au sens du plus grand art, mais lui aussi un poète de l’absolu, comme Rembrandt et Beethoven. On l’aime plus qu’on l’admire: on l’aime avant tout. Enfin au Vondelpark avec ma bonne amie. Grand charme du lieu, excellent bluesman rocker noir entouré de jeunes filles, canards comiques, monumental monument à je ne sais quel poète romantique – peut-être bien Vondel. Au vol, je note mentalement, une fois de plus, que je ne me suis jamais embêté avec Lady L. au fil de nos voyages...

Amsterdam, ce 12 mars. - Ciel gris sur Amsterdam, où nous nous laissons un peu vivre chez nos chers hôtes dont nous faisons connaissance en coupant nos fines tranches de fromage orange tout en parlant de choses et d'autres. Puis nous nous rendons au Rijks. Comme le râleur de Thomas Bernhard, dans Maîtres anciens, qui ne s’arrête que devant je ne sais quel vieil homme du Tintoret, j’aurais tendance moi aussi à ne revenir, au Rijks, que devant quelques Rembrandt qui sont pour moi le sommet de tout, ou plutôt le fond du fond de l'humain pleinement incarné et sublimé - et ce matin j’évite la foule pour revenir dix fois au petit Autoportrait de 1628 du jeune artiste à la chevelure d’ange bouclé que la lumière irise par derrière. Ensuite au Musée Van Gogh. Dont je me dis une fois de plus : peut-être pas un immense peintre au sens du plus grand art, mais lui aussi un poète de l’absolu, comme Rembrandt et Beethoven. On l’aime plus qu’on l’admire: on l’aime avant tout. Enfin au Vondelpark avec ma bonne amie. Grand charme du lieu, excellent bluesman rocker noir entouré de jeunes filles, canards comiques, monumental monument à je ne sais quel poète romantique – peut-être bien Vondel. Au vol, je note mentalement, une fois de plus, que je ne me suis jamais embêté avec Lady L. au fil de nos voyages...  À Salonique, ce mardi 15 mars. - Je vais parler ce soir de Jacques Chessex à des gens dont la plupart ignorent tout de lui. Or le mieux serait peut-être de citer cette page de L'Imparfait, à mes yeux sans pareille : « Autrefois les dieux se faisaient comprendre par des signes, puis Dieu devint parole dans un homme. Puis il y eut l’orgue, le violoncelle, il y eut «Ich hab genug», Don juan et ensuite il y eut le blues. Et un samedi d’hiver, à une heure de l’après-midi, la vrille entra dans les os d’un enfant de douze ans, alors qu’il faisait morne sur le lac et dans la maison, froide lumière de décembre, soleil pâle, traits accusés des meubles dans la pâleur de la chambre, et tout à coup il y a cette trompette et ce chant, et les tambours qui battent au fond de soncorps et coulent un violent flux chaud dans son torse, torrent, concert de joie blessée et ardente, plainte et cri, appel et écho de l’appel et la résonance encore de cet appel et de ce chant qui ne se taira plus, qui module sa propre enfance à lui, le garçon de douze ans dans la grisaille froide de la famille qui se déglingue et de la trop belle maison trop aimée et qui craque déjà sur ses ruines et de sa vie qu’il faudra inventer sur ces ruines et l’amour blessé et la solitude à marcher au plus près et à persévérer sur les confins, et le père qui va mourir, la mère qui se tait, la lumière froide monte du lac, vient dans les chambres, met ses reflets aux parois, aux miroirs, aux plafonds blafards comme les figures des morts pas encore morts, des déchus, des aimants qui hantent le passé du garçon tout à coup ivre de ce blues, et le présent au désert et le triste avenir. Comme si le blues à la seconde même récupérait tout l’imparfait, et l’abrogeait, l’anéantissait, installant à sa place, une fois pour toutes, l’élégie de l’origine exactement reconnue, fondée, accusée dans la musique la plus douée de regret qui fut jamais ».

À Salonique, ce mardi 15 mars. - Je vais parler ce soir de Jacques Chessex à des gens dont la plupart ignorent tout de lui. Or le mieux serait peut-être de citer cette page de L'Imparfait, à mes yeux sans pareille : « Autrefois les dieux se faisaient comprendre par des signes, puis Dieu devint parole dans un homme. Puis il y eut l’orgue, le violoncelle, il y eut «Ich hab genug», Don juan et ensuite il y eut le blues. Et un samedi d’hiver, à une heure de l’après-midi, la vrille entra dans les os d’un enfant de douze ans, alors qu’il faisait morne sur le lac et dans la maison, froide lumière de décembre, soleil pâle, traits accusés des meubles dans la pâleur de la chambre, et tout à coup il y a cette trompette et ce chant, et les tambours qui battent au fond de soncorps et coulent un violent flux chaud dans son torse, torrent, concert de joie blessée et ardente, plainte et cri, appel et écho de l’appel et la résonance encore de cet appel et de ce chant qui ne se taira plus, qui module sa propre enfance à lui, le garçon de douze ans dans la grisaille froide de la famille qui se déglingue et de la trop belle maison trop aimée et qui craque déjà sur ses ruines et de sa vie qu’il faudra inventer sur ces ruines et l’amour blessé et la solitude à marcher au plus près et à persévérer sur les confins, et le père qui va mourir, la mère qui se tait, la lumière froide monte du lac, vient dans les chambres, met ses reflets aux parois, aux miroirs, aux plafonds blafards comme les figures des morts pas encore morts, des déchus, des aimants qui hantent le passé du garçon tout à coup ivre de ce blues, et le présent au désert et le triste avenir. Comme si le blues à la seconde même récupérait tout l’imparfait, et l’abrogeait, l’anéantissait, installant à sa place, une fois pour toutes, l’élégie de l’origine exactement reconnue, fondée, accusée dans la musique la plus douée de regret qui fut jamais ». Salonique, ce 17 mars. - Grisaille humide sur Salonique, posant une brume épaisse sur tout le front de mer. Du restau en attique de l’Electra, j’ai eu tout loisir d’admirer la vue sur ce néant ouaté, avant de marcher de la place Aristote à l’autre bout de la baie, bientôt attiré par une rumeur qui me semblait celle d’une manif – et de fait je voyais, bien au-delà de la statue d’Alexandre, un cortège scandé par des rythmes de fanfare et surmonté de drapeaux et de calicots. J’ai donc pressé le pas sous l’effet de la curiosité, mais le rassemblement n’avait rien de politique ni de protestataire: juste un cortège de lycéens flanqué de joyeux fanfarons, saluant l’apparition du premier soleil de fin de matinée avant de se disperser sur les quais. Tout cela me rappelant, au vol, mon arrivée à Salonique en 1993, juste après le congrès de l’orthodoxie mondiale en Chalcydique, théâtre de vrais délires nationalistes des religieux serbes applaudis par les Grecs de gauch et de droite – et combien la jeunesse de Salonique m’avait alors paru libre et belle !

Salonique, ce 17 mars. - Grisaille humide sur Salonique, posant une brume épaisse sur tout le front de mer. Du restau en attique de l’Electra, j’ai eu tout loisir d’admirer la vue sur ce néant ouaté, avant de marcher de la place Aristote à l’autre bout de la baie, bientôt attiré par une rumeur qui me semblait celle d’une manif – et de fait je voyais, bien au-delà de la statue d’Alexandre, un cortège scandé par des rythmes de fanfare et surmonté de drapeaux et de calicots. J’ai donc pressé le pas sous l’effet de la curiosité, mais le rassemblement n’avait rien de politique ni de protestataire: juste un cortège de lycéens flanqué de joyeux fanfarons, saluant l’apparition du premier soleil de fin de matinée avant de se disperser sur les quais. Tout cela me rappelant, au vol, mon arrivée à Salonique en 1993, juste après le congrès de l’orthodoxie mondiale en Chalcydique, théâtre de vrais délires nationalistes des religieux serbes applaudis par les Grecs de gauch et de droite – et combien la jeunesse de Salonique m’avait alors paru libre et belle ! Ce qui me frappe, chez Milan Kundera, est un mélange sans pareil de lucidité sarcastique et de tendresse. Enfin sans pareil ou presque, car je m’y retrouve.Ma propre lucidité exulte à se trouver ainsi un écho à chaque page de Risibles amours. Il ne cesse de rire deses amours-là en me rappelant les miennes. La Danièle de mes quatorze ans àchignon choucroute style Danièle Gaubert (j’avais découpé l'image de celle-ci dansCinémonde), la Batave passionnée de cheval de mes seize ans à Levanto. La cheftaine scoute Elsa que j’emmenai au Paddock et qui me laissa tout payer. Mon amour fou de pédophile de dix ans, genre loulou du Signe de Piste. Entre autres… Toute une époque à revisiter à travers une frise de personnages et autant de situations reconstruites. J'appellerais ça aussi Risibles amours...

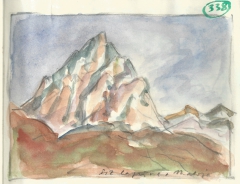

Ce qui me frappe, chez Milan Kundera, est un mélange sans pareil de lucidité sarcastique et de tendresse. Enfin sans pareil ou presque, car je m’y retrouve.Ma propre lucidité exulte à se trouver ainsi un écho à chaque page de Risibles amours. Il ne cesse de rire deses amours-là en me rappelant les miennes. La Danièle de mes quatorze ans àchignon choucroute style Danièle Gaubert (j’avais découpé l'image de celle-ci dansCinémonde), la Batave passionnée de cheval de mes seize ans à Levanto. La cheftaine scoute Elsa que j’emmenai au Paddock et qui me laissa tout payer. Mon amour fou de pédophile de dix ans, genre loulou du Signe de Piste. Entre autres… Toute une époque à revisiter à travers une frise de personnages et autant de situations reconstruites. J'appellerais ça aussi Risibles amours... Cap d’Agde, ce 22 avril. - - Nous avons remis le cap au Sud en douceur, sur une route point trop encombrée. Ma bonne amie a bien « assurée » malgré sa grande fatigue de ces derniers jours, et je lui ai lu La Plaisanterie entre deux arrêts, presque sans discontinuer. À l'arrivée nous attendait un grand vent de mer sur les dunes, que nous retrouvions après trois ans d’absence. Or je me réjouis de ce break avec LadyL. Vivre un peu à poil dans l’air salé ne peut que nous faire du bien, et lire,écrire, dessiner, pratiquer l’aquarelle - tout ça tout librement.

Cap d’Agde, ce 22 avril. - - Nous avons remis le cap au Sud en douceur, sur une route point trop encombrée. Ma bonne amie a bien « assurée » malgré sa grande fatigue de ces derniers jours, et je lui ai lu La Plaisanterie entre deux arrêts, presque sans discontinuer. À l'arrivée nous attendait un grand vent de mer sur les dunes, que nous retrouvions après trois ans d’absence. Or je me réjouis de ce break avec LadyL. Vivre un peu à poil dans l’air salé ne peut que nous faire du bien, et lire,écrire, dessiner, pratiquer l’aquarelle - tout ça tout librement.  Ce que je ressens de la peinture se résume essentiellement à cette formule : ceque je vois me regarde. Cela m’a pris vers quatorze ans avec Utrillo, dont lesrues hivernales, les murs décatis, le décor de théâtre désolé à petites silhouettes noires, le dôme vaguement oriental du Sacré-Cœur et les arbres décharnés, me regardaient et me parlaient, pour ainsi dire, mélancoliquement ; et de là me vient aussi le goût de certaines couleurs alliées, à commencer par un certain vert et un certain gris, la base fatale d’un certain blanc cireux (chez Courbet aussi, ou chez Vlaminck) et les bleus froids comme la douleur de solitude, enfin les rouges et les oranges de la sensualité dont le feu prend dans l’autoportrait de Munch découvert tant d’années après…

Ce que je ressens de la peinture se résume essentiellement à cette formule : ceque je vois me regarde. Cela m’a pris vers quatorze ans avec Utrillo, dont lesrues hivernales, les murs décatis, le décor de théâtre désolé à petites silhouettes noires, le dôme vaguement oriental du Sacré-Cœur et les arbres décharnés, me regardaient et me parlaient, pour ainsi dire, mélancoliquement ; et de là me vient aussi le goût de certaines couleurs alliées, à commencer par un certain vert et un certain gris, la base fatale d’un certain blanc cireux (chez Courbet aussi, ou chez Vlaminck) et les bleus froids comme la douleur de solitude, enfin les rouges et les oranges de la sensualité dont le feu prend dans l’autoportrait de Munch découvert tant d’années après… « L’homme est parfait ! »,s’exclame Alexandre Soljenitsyne dans la forêt moscovite où l’interroge le cinéaste russe Alexandre Sokourov, dans ses remarquables Conversations avec Soljenitsyne. Or quel écrivain, au XXe siècle, aura mieux vu et décrit l’imperfection humaine ? C’est tout le paradoxe de la vie et de l’œuvre de ce nouveau Dante, furieux témoin des enfers et radieux lutteur, prophète fulminant et merveilleux témoin des « invisibles » qui ont souffert par millions sans voix pour le dire, mais aussi chantre de la simple vie, poète limpide de l’harmonie.

« L’homme est parfait ! »,s’exclame Alexandre Soljenitsyne dans la forêt moscovite où l’interroge le cinéaste russe Alexandre Sokourov, dans ses remarquables Conversations avec Soljenitsyne. Or quel écrivain, au XXe siècle, aura mieux vu et décrit l’imperfection humaine ? C’est tout le paradoxe de la vie et de l’œuvre de ce nouveau Dante, furieux témoin des enfers et radieux lutteur, prophète fulminant et merveilleux témoin des « invisibles » qui ont souffert par millions sans voix pour le dire, mais aussi chantre de la simple vie, poète limpide de l’harmonie.

À La Désirade, en juillet de ce bel été. - J'ai été très touché ces jours, comme par une espèce de grâce, de voir ma bonne amie se mettre à la peinture, et y réussir aussitôt avec ce goût instinctif et très sûr qu’elle a toujours montré dans son approche de l’art ou de la littérature. Première huile sur toile : un parapluie vert. Elle travaille avec un tablier de jardinier. Pour enchaîner avec une nature morte que je trouve très vive, et un paysage dont je devrais être jaloux et qui me ravit plutôt, à l’opposé de l’affreux Ramuz qui, dès leur mariage, interdit à sa femme peintre d’exercer son art pour se concentrer sur des travaux plus typiquement féminins…

À La Désirade, en juillet de ce bel été. - J'ai été très touché ces jours, comme par une espèce de grâce, de voir ma bonne amie se mettre à la peinture, et y réussir aussitôt avec ce goût instinctif et très sûr qu’elle a toujours montré dans son approche de l’art ou de la littérature. Première huile sur toile : un parapluie vert. Elle travaille avec un tablier de jardinier. Pour enchaîner avec une nature morte que je trouve très vive, et un paysage dont je devrais être jaloux et qui me ravit plutôt, à l’opposé de l’affreux Ramuz qui, dès leur mariage, interdit à sa femme peintre d’exercer son art pour se concentrer sur des travaux plus typiquement féminins…  À Lisbonne, ce 30 mars 2010. - On arrive à Lisbonne par le ciel et c’est ensuite à bonnes foulées dans le vent vif qu’on descend l’Avenida da Libertade vers le fleuve là-bas qu’on devine entre les toits et la mer qui s’ouvre au-delà comme s’ouvre la ville à la double évidence claire et plus obscure qu’il n’y paraît, car aussitôt son mystères et ses ruses se ressentent à l’avenant et le premier soir on se tait, comme intimidé par tant de présences et de secrets latents, devant la mer de paille…

À Lisbonne, ce 30 mars 2010. - On arrive à Lisbonne par le ciel et c’est ensuite à bonnes foulées dans le vent vif qu’on descend l’Avenida da Libertade vers le fleuve là-bas qu’on devine entre les toits et la mer qui s’ouvre au-delà comme s’ouvre la ville à la double évidence claire et plus obscure qu’il n’y paraît, car aussitôt son mystères et ses ruses se ressentent à l’avenant et le premier soir on se tait, comme intimidé par tant de présences et de secrets latents, devant la mer de paille…

Une paire de vers me revient tout le temps, qui m’est devenue comme un fragment de psaume se répétant malgré moi presque tous les jours: Merveille des merveilles, sous le lilas fleuri / Merveille, je m’éveille…

Une paire de vers me revient tout le temps, qui m’est devenue comme un fragment de psaume se répétant malgré moi presque tous les jours: Merveille des merveilles, sous le lilas fleuri / Merveille, je m’éveille…

Dans le rêve le vieux marcheur me demandait si j’avais bien vu tout ce qu’il y a dans son désert, il disait mon désert et il insistait : mon beau désert, puis il se reprenait : notre beau désert, et pour lui faire plaisir, comme je dormais, je lui disais qu’il fallait bien ouvrir les yeux pour voir notre désert, et qu’alors on voyait un beau désert plein de choses invisibles quand on dormait les yeux ouverts – mais quel beau désert nous avons là, lui disais-je dans mon rêve, sur quoi je me réveillais et je voyais alors tout ce que nous ne voyons pas faute d’ouvrir les yeux…

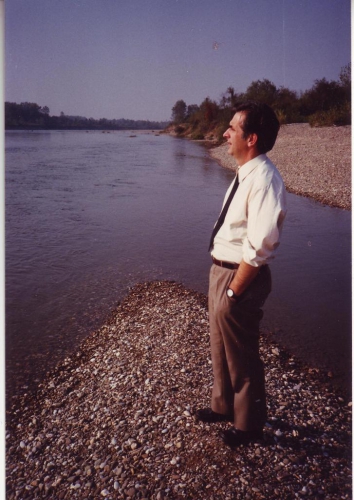

Dans le rêve le vieux marcheur me demandait si j’avais bien vu tout ce qu’il y a dans son désert, il disait mon désert et il insistait : mon beau désert, puis il se reprenait : notre beau désert, et pour lui faire plaisir, comme je dormais, je lui disais qu’il fallait bien ouvrir les yeux pour voir notre désert, et qu’alors on voyait un beau désert plein de choses invisibles quand on dormait les yeux ouverts – mais quel beau désert nous avons là, lui disais-je dans mon rêve, sur quoi je me réveillais et je voyais alors tout ce que nous ne voyons pas faute d’ouvrir les yeux… CELA serait le grand mystère de ce que je vois sans le voir, et j’y associe ce matin mon frère mystérieux: dans ce paysage immense qu’on dirait à l’instant de monts de Chine encrés à rehauts de bleu sombre, mon frère est ce personnage à manteau noir qui s’en va seul, là-bas, sur la rive du lac semblant un fleuve, mon frère qui n’est aujourd’hui plus que cendres sans mystère au jardin du souvenir et telle est ma question : qui est cet homme que je vois là-bas qui me fait signe ?

CELA serait le grand mystère de ce que je vois sans le voir, et j’y associe ce matin mon frère mystérieux: dans ce paysage immense qu’on dirait à l’instant de monts de Chine encrés à rehauts de bleu sombre, mon frère est ce personnage à manteau noir qui s’en va seul, là-bas, sur la rive du lac semblant un fleuve, mon frère qui n’est aujourd’hui plus que cendres sans mystère au jardin du souvenir et telle est ma question : qui est cet homme que je vois là-bas qui me fait signe ?  De Dieu mais tu vois ce que je vois ce matin dans les rues de ce matin et sur les places de ce matin et aux guichets de ce matin : j’en crois pas mes yeux, non mais je me pince, et sur les arbres de ce matin, et le long du fleuve et des heures de cette matinée, t’as déjà vu tout ça toi, et là dans les snacks et les cantines, et là-bas dans les hostos de midi et les baraques de l’asile, et l’après-midi les enfants dans les jardins municipaux, non mais dis-moi pas, toi, que t’as déjà vu ça…

De Dieu mais tu vois ce que je vois ce matin dans les rues de ce matin et sur les places de ce matin et aux guichets de ce matin : j’en crois pas mes yeux, non mais je me pince, et sur les arbres de ce matin, et le long du fleuve et des heures de cette matinée, t’as déjà vu tout ça toi, et là dans les snacks et les cantines, et là-bas dans les hostos de midi et les baraques de l’asile, et l’après-midi les enfants dans les jardins municipaux, non mais dis-moi pas, toi, que t’as déjà vu ça…

Ainsi parlait Pier Paolo Pasolini en 1969 à New York, lors de son deuxième voyage aux States, après un premier contact en 1966 qu’il vécut avec enthousiasme, fasciné par la ville et saisi « par la ferveur morale de la contestation américaine en marche et par la découverte d’une forme d’esprit démocratique inexistante en Italie ».

Ainsi parlait Pier Paolo Pasolini en 1969 à New York, lors de son deuxième voyage aux States, après un premier contact en 1966 qu’il vécut avec enthousiasme, fasciné par la ville et saisi « par la ferveur morale de la contestation américaine en marche et par la découverte d’une forme d’esprit démocratique inexistante en Italie ». Mais attention: le réel d'Annie Dillard n'a rien à voir avec ce qu'on appelle «le quotidien», entre psychologie de sitcom et plaisirs minuscules. Ce que son regard isole est à la fois réel et inconcevable, qui renvoie au grand pourquoi de toute chose et au comment vivre la vie qui nous est donnée.

Mais attention: le réel d'Annie Dillard n'a rien à voir avec ce qu'on appelle «le quotidien», entre psychologie de sitcom et plaisirs minuscules. Ce que son regard isole est à la fois réel et inconcevable, qui renvoie au grand pourquoi de toute chose et au comment vivre la vie qui nous est donnée.  Jollien et son oison torche-cul, en décembre 2006. - Alexandre Jollien est impayable, sur son tricycle zigzaguant dans les rues de La Tour-de-Peilz. En d’autres temps et d’autres lieux ça ne faisait pas un pli : c’était le cortège de morveux, les lazzis et les horions, hé le tordu ! tandis qu’ici et maintenant ça roule ma poule, on le reconnaît, on le salue gentiment, c’est Jollien le philosophe et passe le Diogène à trois roues…

Jollien et son oison torche-cul, en décembre 2006. - Alexandre Jollien est impayable, sur son tricycle zigzaguant dans les rues de La Tour-de-Peilz. En d’autres temps et d’autres lieux ça ne faisait pas un pli : c’était le cortège de morveux, les lazzis et les horions, hé le tordu ! tandis qu’ici et maintenant ça roule ma poule, on le reconnaît, on le salue gentiment, c’est Jollien le philosophe et passe le Diogène à trois roues… C’est à une sorte d’ardent travail alchimique que nous convie Guido Ceronetti dans La patience du brûlé, monlivre-mulet du moment. De son bâton de pèlerin, Guido Ceronetti fait tour àtour une baguette de sourcier et un aiguillon ou une trique. Ses coups de sonde dans l’épaisseur du Grand Livre universel ne discontinuent de faire jaillir defins geysers. A tout instant on est partout dans le temps et les lieux, au filde fulgurantes mises en rapport. Qu’un quidam le prenne pour un « prêtre », genre dandy défroqué, ou peut-être pour un « frère », teigneux et courtois à lafois, lui fait remarquer qu’en effet il « sacrifie à l’aide du mot ».

C’est à une sorte d’ardent travail alchimique que nous convie Guido Ceronetti dans La patience du brûlé, monlivre-mulet du moment. De son bâton de pèlerin, Guido Ceronetti fait tour àtour une baguette de sourcier et un aiguillon ou une trique. Ses coups de sonde dans l’épaisseur du Grand Livre universel ne discontinuent de faire jaillir defins geysers. A tout instant on est partout dans le temps et les lieux, au filde fulgurantes mises en rapport. Qu’un quidam le prenne pour un « prêtre », genre dandy défroqué, ou peut-être pour un « frère », teigneux et courtois à lafois, lui fait remarquer qu’en effet il « sacrifie à l’aide du mot ».  Le bon, l’excellent Marcel Aymé m’est une mesure, au même titre en somme queLéautaud, en peut-être plus complet, en plus riche aussi, en plus largementouvert à la vie et aux gens, en plus pénétrant et en plus rond à la fois. En plus noir et en plus fraternel.

Le bon, l’excellent Marcel Aymé m’est une mesure, au même titre en somme queLéautaud, en peut-être plus complet, en plus riche aussi, en plus largementouvert à la vie et aux gens, en plus pénétrant et en plus rond à la fois. En plus noir et en plus fraternel.

Plus Hervé Guibert approche de la mort et meilleur écrivain il se révèle. L’affirmer n’est pas esthétiser l’existentiel mais reconnaître la pureté d’une parole dont on ne peut ignorer qu’elle est prise à la gorge. Il y a là ce que Chestov appelait une révélation de la mort.

Plus Hervé Guibert approche de la mort et meilleur écrivain il se révèle. L’affirmer n’est pas esthétiser l’existentiel mais reconnaître la pureté d’une parole dont on ne peut ignorer qu’elle est prise à la gorge. Il y a là ce que Chestov appelait une révélation de la mort. Nabokov est mort à Lausanne, il a vécu trente ans à Montreux, Vladimir Dimitrijevic l’accueillit parfois lorsqu’il était libraire à la rue de Bourg, mais pour ma part je ne l’aurai vu qu’une fois en vie, au petit écran où il était apparu trônant derrière ses ouvrages et proférant d’extravagants et poétiques propos dont on sentait que chacun avait été minutieusement préparé tout en témoignant, avec quelle fraîcheur paradoxale, du plaisir à la fois savant et ingénu que l’écrivain éprouve à dégager les mots de leur gangue d’imprécision ou de trivialité, à les nettoyer de leurs scories pour les faire chatoyer et scintiller sous nos yeux comme des pierres précieuses.

Nabokov est mort à Lausanne, il a vécu trente ans à Montreux, Vladimir Dimitrijevic l’accueillit parfois lorsqu’il était libraire à la rue de Bourg, mais pour ma part je ne l’aurai vu qu’une fois en vie, au petit écran où il était apparu trônant derrière ses ouvrages et proférant d’extravagants et poétiques propos dont on sentait que chacun avait été minutieusement préparé tout en témoignant, avec quelle fraîcheur paradoxale, du plaisir à la fois savant et ingénu que l’écrivain éprouve à dégager les mots de leur gangue d’imprécision ou de trivialité, à les nettoyer de leurs scories pour les faire chatoyer et scintiller sous nos yeux comme des pierres précieuses. Je regarde à l’instant mon petit papillon bleu et j’ai les larmes aux yeux en pensant à tous ceux qui voletaient ainsi dans la lumière en se croyant peut-être éternels et qu’une patte incompréhensible a saisis soudain pour les clouer dans une boîte, sur une porte de grange ou à une croix. Je ne vois plus Vladimir Nabokov qu’en chemise d’hôpital, tel que me l’a décrit mon ami Reynald, mon cher ami de jeunesse mort en montagne sept ans après son illustre patient, et ces livres qui nous restent comme des rayons de miel, où je sais que je reviendrai me nourrir à n’en plus finir.

Je regarde à l’instant mon petit papillon bleu et j’ai les larmes aux yeux en pensant à tous ceux qui voletaient ainsi dans la lumière en se croyant peut-être éternels et qu’une patte incompréhensible a saisis soudain pour les clouer dans une boîte, sur une porte de grange ou à une croix. Je ne vois plus Vladimir Nabokov qu’en chemise d’hôpital, tel que me l’a décrit mon ami Reynald, mon cher ami de jeunesse mort en montagne sept ans après son illustre patient, et ces livres qui nous restent comme des rayons de miel, où je sais que je reviendrai me nourrir à n’en plus finir.

La chair de cette femme de Soutine coule dans la maille d’un ocre rose veiné de bleu et ses lèvres sont déjà là comme un souvenir de baiser retenu d’une main molle.

La chair de cette femme de Soutine coule dans la maille d’un ocre rose veiné de bleu et ses lèvres sont déjà là comme un souvenir de baiser retenu d’une main molle.

Il est certains livres qui, par leurs thèmes et leur forme, l'impression qu'ils dégagent ou la musique qui en émane, cristallisent le sentiment d'une époque,et tel me semble Il se fait tard, de plus en plus tard d'Antonio Tabucchi, qu'on pourrait dire- segmenté en une série de lettres d'amour d'hommes seuls balancées à la mer, auxquels ne répondra qu'une épître féminine à résonance mythologique -, le grand livre du courage pour rien ou de l'amour trouvant plus juste de ne plusrimer avec toujours.

Il est certains livres qui, par leurs thèmes et leur forme, l'impression qu'ils dégagent ou la musique qui en émane, cristallisent le sentiment d'une époque,et tel me semble Il se fait tard, de plus en plus tard d'Antonio Tabucchi, qu'on pourrait dire- segmenté en une série de lettres d'amour d'hommes seuls balancées à la mer, auxquels ne répondra qu'une épître féminine à résonance mythologique -, le grand livre du courage pour rien ou de l'amour trouvant plus juste de ne plusrimer avec toujours.

On ne saurait imaginer meilleure lecture que Les carnets de Johanna Silber de Jean-Michel Olivier en traversant, du sud au nord, les hauts gazons enneigés de ces régions mitteleuropéennes balisées à l’est par les lacs argentins de Sils-Maria chers à Nietzsche et au nord-ouest par le café Odéon où Joyce venait griffonner ses obscénités à Nora.

On ne saurait imaginer meilleure lecture que Les carnets de Johanna Silber de Jean-Michel Olivier en traversant, du sud au nord, les hauts gazons enneigés de ces régions mitteleuropéennes balisées à l’est par les lacs argentins de Sils-Maria chers à Nietzsche et au nord-ouest par le café Odéon où Joyce venait griffonner ses obscénités à Nora. Or c’est tout l’art de Jean-Michel Olivier, après Le voyage en hiver qui évoquait la destinée de Matthias Silber, le fils de Johanna, dans l’Allemagne des années 50, que d’évoquer, à fines touches légères, et sous sa plume elliptique puisqu’il s’agit de carnets, cette destinée d’ange à deux têtes (l’autre étant celle de son frère Théo) qui titubent comme deux albatros à travers les années dominées par l’horrible voix du Führer.

Or c’est tout l’art de Jean-Michel Olivier, après Le voyage en hiver qui évoquait la destinée de Matthias Silber, le fils de Johanna, dans l’Allemagne des années 50, que d’évoquer, à fines touches légères, et sous sa plume elliptique puisqu’il s’agit de carnets, cette destinée d’ange à deux têtes (l’autre étant celle de son frère Théo) qui titubent comme deux albatros à travers les années dominées par l’horrible voix du Führer. Sueursfroides (1958) aux Oiseaux(1963) ou du sublime Rebecca (1940) à Frenzy(1972), c’est l’inépuisable richesse d’observation en matière de signes mimiques ou gestuels (tout ce que Hitchcock fait ajouter par ses comédiens au script), le sens qui en découle, et plus encore l’humour fou qui survole le combat éternel de l’homme et de la femme, du noble et du vil, du bourreau (ou de la bourrelle) et de la victime.

Sueursfroides (1958) aux Oiseaux(1963) ou du sublime Rebecca (1940) à Frenzy(1972), c’est l’inépuisable richesse d’observation en matière de signes mimiques ou gestuels (tout ce que Hitchcock fait ajouter par ses comédiens au script), le sens qui en découle, et plus encore l’humour fou qui survole le combat éternel de l’homme et de la femme, du noble et du vil, du bourreau (ou de la bourrelle) et de la victime. À Kriegstetten, Hôtel Sternen, Bel étage, enjanvier 2006.- Se réveiller à l’hôtel a toujours signifié pour moi: je serais nulle part, je ne serais personne, je serais le commercial X. oula cheffe de projet Y. Peut-être un transsexuel? Peut-être un pasteur méthodiste ou un brasseur bavarois en tournée de promotion? Peut-être un ancien amant de Marthe Keller que j’ai cru voir tout à l’heure, assise seule sur un mur,sous la pluie mêlée de neige, en robe de chambre, là-bas près de la placed’aviation?

À Kriegstetten, Hôtel Sternen, Bel étage, enjanvier 2006.- Se réveiller à l’hôtel a toujours signifié pour moi: je serais nulle part, je ne serais personne, je serais le commercial X. oula cheffe de projet Y. Peut-être un transsexuel? Peut-être un pasteur méthodiste ou un brasseur bavarois en tournée de promotion? Peut-être un ancien amant de Marthe Keller que j’ai cru voir tout à l’heure, assise seule sur un mur,sous la pluie mêlée de neige, en robe de chambre, là-bas près de la placed’aviation? Monsieur Bonnard vous dit bonjour.La nature morte aux fruits irradie la table de ce matin. L’enfant merveilleux (criseux, chieur à ses heures, c’est entendu) sera tout à l’heure à La table. Pour l’instant on entend le bruit d’eau et les petits soupirs sommeilleux d’une jeune fille se lavant dans son tub quelque part ailleurs. Tout est rassemblé mais cela vit partout comme ça. Le Café du Petit Poucet pourrait être à Biarritz ou à Buenos-Aires. La terrasse à Vernon, je l’ai vue à Lugano. Le Paysage en Normandie, vous vous le rappelez en Nuithonie, derrière Fribourg, et ainsi de suite.

Monsieur Bonnard vous dit bonjour.La nature morte aux fruits irradie la table de ce matin. L’enfant merveilleux (criseux, chieur à ses heures, c’est entendu) sera tout à l’heure à La table. Pour l’instant on entend le bruit d’eau et les petits soupirs sommeilleux d’une jeune fille se lavant dans son tub quelque part ailleurs. Tout est rassemblé mais cela vit partout comme ça. Le Café du Petit Poucet pourrait être à Biarritz ou à Buenos-Aires. La terrasse à Vernon, je l’ai vue à Lugano. Le Paysage en Normandie, vous vous le rappelez en Nuithonie, derrière Fribourg, et ainsi de suite. Les carnets de Monsieur Bonnard, c’est du matin au soir et tous les jours, guerre ou pas. D’ailleurs en 1945, voilà ce qu’il trouve à peindre au lieu d’un Hymne à la Paix: des baigneurs au soleil couchant. Le sable du premier plan est jaune chiné de vert céladon et de rose avec plein de blanc, et par conséquent riche de toutes les couleurs du spectre, tout à fait comme le sable du désert que décrit scientifiquement le bon Théodore Monod du Musée de l’Homme. La mer est faite de cent bleus et de cent verts frisés d’écume, et le ciel au-dessus est une fusion de mauves orangés sur fond d’ocre sablonneux comme si le ciel était un peu le pendant pendu du sable du rivage. Et là au milieu barbotent une douzaine de taches d’or orangé visiblement insouciantes des séquelles de laguerre.

Les carnets de Monsieur Bonnard, c’est du matin au soir et tous les jours, guerre ou pas. D’ailleurs en 1945, voilà ce qu’il trouve à peindre au lieu d’un Hymne à la Paix: des baigneurs au soleil couchant. Le sable du premier plan est jaune chiné de vert céladon et de rose avec plein de blanc, et par conséquent riche de toutes les couleurs du spectre, tout à fait comme le sable du désert que décrit scientifiquement le bon Théodore Monod du Musée de l’Homme. La mer est faite de cent bleus et de cent verts frisés d’écume, et le ciel au-dessus est une fusion de mauves orangés sur fond d’ocre sablonneux comme si le ciel était un peu le pendant pendu du sable du rivage. Et là au milieu barbotent une douzaine de taches d’or orangé visiblement insouciantes des séquelles de laguerre. En reprenant la lecture du Journal littéraire de Paul Léautaud,comme souvent à travers les années, depuis plus de trente ans, je me sens à la fois très proche de ces notations si limpides et si libres, d’un esprit si vif et d’une expression si naturelle, tout en me situant à l’opposé de sa position d’égotiste aux curiosités par trop étroites, dont l’horizon ne dépasse guère le pourtour de l’Île-de-France, ni la profondeur de son encrier.

En reprenant la lecture du Journal littéraire de Paul Léautaud,comme souvent à travers les années, depuis plus de trente ans, je me sens à la fois très proche de ces notations si limpides et si libres, d’un esprit si vif et d’une expression si naturelle, tout en me situant à l’opposé de sa position d’égotiste aux curiosités par trop étroites, dont l’horizon ne dépasse guère le pourtour de l’Île-de-France, ni la profondeur de son encrier. Ces phrases relevée à la lecture de Villa Amalia de Pascal Quignard :«L’air de Paris sentait son odeur si particulière, putréfiée, charcutière,mazoutée, épouvantable». - «C’était une femme entièrement à sa faim, à son chant, à sa marche, à sa passion, à sa nage, à son destin». - «Ceux qui ne sont pas dignes de nous ne nous sont pas fidèles». - «Le chagrin est plus ancien et presque plus pur en nous que la beauté». - «C’était une petite enfant dont le visage était la nostalgie même». - «Les œuvres inventent l’auteur qu’il leur faut et construisent la biographie qui convient». - «Cela sentait la pluie, la laine mouillée, la craie, la poussière, l’encre fade, la transpiration très aigre des jeunes garçons». - «En vieillissant je suis devenue butineuse».

Ces phrases relevée à la lecture de Villa Amalia de Pascal Quignard :«L’air de Paris sentait son odeur si particulière, putréfiée, charcutière,mazoutée, épouvantable». - «C’était une femme entièrement à sa faim, à son chant, à sa marche, à sa passion, à sa nage, à son destin». - «Ceux qui ne sont pas dignes de nous ne nous sont pas fidèles». - «Le chagrin est plus ancien et presque plus pur en nous que la beauté». - «C’était une petite enfant dont le visage était la nostalgie même». - «Les œuvres inventent l’auteur qu’il leur faut et construisent la biographie qui convient». - «Cela sentait la pluie, la laine mouillée, la craie, la poussière, l’encre fade, la transpiration très aigre des jeunes garçons». - «En vieillissant je suis devenue butineuse». Le Christ que j’aime est en croix et il saigne jusqu’à la fin du monde. Est-ilréellement ressuscité ? La question est plutôt, pour moi, de constater sasurvie en nous, et là j’en reviens aux lumières de Kurosawa dans ce qui me semble l’un des plus beaux films du monde, vu et revu maintes fois jusqu’à hier soir, deux fois.

Le Christ que j’aime est en croix et il saigne jusqu’à la fin du monde. Est-ilréellement ressuscité ? La question est plutôt, pour moi, de constater sasurvie en nous, et là j’en reviens aux lumières de Kurosawa dans ce qui me semble l’un des plus beaux films du monde, vu et revu maintes fois jusqu’à hier soir, deux fois.

Le Christ purifie et délivre,tandis que le diable disperse et défait.

Le Christ purifie et délivre,tandis que le diable disperse et défait. «Si le Christ surgissait aujourd’hui, je ne lui donnerais pas deux jours», écrivait Maurice G. Dantec dans Le Théâtre des opérations,au printemps 1999. Il en était alors à une vision très nietzschéenne du christianisme, voyant en le Christ à venir une sorte de surhomme en lequel je ne reconnais absolument pas mon Christ à moi.

«Si le Christ surgissait aujourd’hui, je ne lui donnerais pas deux jours», écrivait Maurice G. Dantec dans Le Théâtre des opérations,au printemps 1999. Il en était alors à une vision très nietzschéenne du christianisme, voyant en le Christ à venir une sorte de surhomme en lequel je ne reconnais absolument pas mon Christ à moi. Ah mais, il fait un putain de froid, je ne suis personne et nulle part, et je lis juste maintenant: «Je ne suis rien./Je ne serai jamais rien./Je ne peux vouloir être rien./ A part ça, je porte en moi tous les rêves du monde./ Fenêtres de ma chambre,/Ma chambre où vit l’un des millions d’être au monde dont/ Personne ne sait qui il est/ (Et si on le savait, que saurait-on?),/ Vous donnez sur le mystère d’une rue au va-et-vient continuel,/Une rue inaccessible à toutes pensées,/ Réelle au-delà du possible, certaine au-delà du secret, Avec le mystère des choses par-dessous les pierres et les êtres,Avec la mort qui moisit les murs et blanchit les cheveux des hommes,/ Avec le Destin qui mène la carriole de tout par la route de rien.»

Ah mais, il fait un putain de froid, je ne suis personne et nulle part, et je lis juste maintenant: «Je ne suis rien./Je ne serai jamais rien./Je ne peux vouloir être rien./ A part ça, je porte en moi tous les rêves du monde./ Fenêtres de ma chambre,/Ma chambre où vit l’un des millions d’être au monde dont/ Personne ne sait qui il est/ (Et si on le savait, que saurait-on?),/ Vous donnez sur le mystère d’une rue au va-et-vient continuel,/Une rue inaccessible à toutes pensées,/ Réelle au-delà du possible, certaine au-delà du secret, Avec le mystère des choses par-dessous les pierres et les êtres,Avec la mort qui moisit les murs et blanchit les cheveux des hommes,/ Avec le Destin qui mène la carriole de tout par la route de rien.»

Il n’y a pas une poésie du passé qui s’opposerait à celle du présent: il n’y a qu’un saisissement, d’angoisse ou d’émerveillement, de l’être qui se reconnaît au monde et l’exprime par le cri ou le chant, qui me fait le contemporain instantané du poète T’ang lorsque je lis: « Où donc s’enfuit la lumière du jour ? Et d’où viennent les ténèbres ? »

Il n’y a pas une poésie du passé qui s’opposerait à celle du présent: il n’y a qu’un saisissement, d’angoisse ou d’émerveillement, de l’être qui se reconnaît au monde et l’exprime par le cri ou le chant, qui me fait le contemporain instantané du poète T’ang lorsque je lis: « Où donc s’enfuit la lumière du jour ? Et d’où viennent les ténèbres ? » «On peut croire à l’immortalité en regardant les films de Bergman», dit Jeanne Moreau, et c’est cela qu’on se dit du début la fin de Saraband en scrutant le visage de cette femme et les visages de tous les autres, jusqu’à l’ultime moment où, parlant de sa fille perdue dans sa selva oscura mentale, qu’elle vient d’aller visiter, elle dit que c’est la première fois qu’elle a eu l’impression de toucher réellement son enfant.

«On peut croire à l’immortalité en regardant les films de Bergman», dit Jeanne Moreau, et c’est cela qu’on se dit du début la fin de Saraband en scrutant le visage de cette femme et les visages de tous les autres, jusqu’à l’ultime moment où, parlant de sa fille perdue dans sa selva oscura mentale, qu’elle vient d’aller visiter, elle dit que c’est la première fois qu’elle a eu l’impression de toucher réellement son enfant. A La Désirade, ce 31 octobre, soir. – C’est une bien bonne nouvelle que je reçois ce soir par la voix de René Langel, mon premier rédacteur en chef à la Tribune de Lausanne, qui m’apprend que le prix Paul Budry m’a été attribué pour Les passions partagées, à l’unanimité du jury. Je l’espérais mais je n’y croyais pas trop, sachant combien mon personnage est mal vu de certains. Or, contre toute attente, même le professeur Roger Francillon, ponte majeur de la faculté des Lettres, a voté pour moi. Cela me fait un plaisir tout particulier, comme je l’ai dit à René, dans la mesure où ce livre m’a valu d’incroyables avanies au sein de la rédaction de 24 Heures et, de la part de certains proches et prétendus amis, des mesquineries dont le souvenir me cuit encore.

A La Désirade, ce 31 octobre, soir. – C’est une bien bonne nouvelle que je reçois ce soir par la voix de René Langel, mon premier rédacteur en chef à la Tribune de Lausanne, qui m’apprend que le prix Paul Budry m’a été attribué pour Les passions partagées, à l’unanimité du jury. Je l’espérais mais je n’y croyais pas trop, sachant combien mon personnage est mal vu de certains. Or, contre toute attente, même le professeur Roger Francillon, ponte majeur de la faculté des Lettres, a voté pour moi. Cela me fait un plaisir tout particulier, comme je l’ai dit à René, dans la mesure où ce livre m’a valu d’incroyables avanies au sein de la rédaction de 24 Heures et, de la part de certains proches et prétendus amis, des mesquineries dont le souvenir me cuit encore. Il n’est pas de ville que j’aime autant retrouver que Paris, surtout les maisons blanches et les escaliers de bois ciré en colimaçon, les grands appartements mystérieux, les toits sur lesquels on marche à moitié givré, la Seine noire et les reflets des trottoirs de l’aube, tels exactement que les évoque, avec la beauté de la jeunesse, Les amants réguliers de Philippe Garrel. Ce sont surtout des histoires d’amour et c’est le portrait d’un pur. C’est un poème en images dont tous les personnages ont raison. On frise juste un peu l’emphase rhétorique à l’évocation des barricades, mais ce romantisme n’empêche pas la grande noblesse du propos; car c’est un film aussi sur le divertissement en conflit avec l’absolu.