Ce 23 novembre 1996. – Il y a quatorze ans de ça, jour pour jour, et par une aube froide et belle comme celle de ce matin, je traversais la campagne en compagnie de mon beauf afin d’aller accueillir Number One en ce bas monde, la même Number One qui est en train de regarder Gone with the Wind à la télé, pour la énième fois. Le souriceau violet s’est transformé en jeune fille en fleurs, son père écoute Eighteen till I die de Bryan Adams, coqueluche des ados, et voilà la vie…

°°°

Good conversation yesterday night with my old friend G.J. who told me about his first sexual experience, at the age of 12, when another guy, having more money than he had, let him meet a young prostitute round the station of Montparnasse. He told me that he remebered quite well the face of the girl, coming from Britain. Other remembrance : some holidays in London, a bit later, when he met another young girl whose kisses à la fraise he never forgot.

°°°

Très intéressé par ce que dit Gilles Deleuze de la langue qui se forge au sein de la langue et se constitue en style. À propos de Céline, notamment : du Voyage au bout de le nuit àGuignol’s Band, Céline se débarrasse peu à peu de la syntaxe ordinaire pour aller vers la musique – le pur jazz verbal à rythme tagadam.

°°°

En relisant un texte que mon père avait écrit à mon intention, en 1981, sur son enfance et sa jeunesse, je suis frappé par la douleur non exprimée qu’il y a entre les lignes, et j’essaie d’imaginer, pour tant de gens coincés par leur éducation, ce qu’à été la vie. Mais a-t-on fait tant de progrès aujourd’hui ? Les décoincés sont-ils réellement plus heureux que leurs aïeux. Je me le demande.

°°°

Le provincialisme se nourrit de ragots et se complaît dans l’immobilisme. Le provincialisme a le mouvement et les confrontations en horreur. Le provincialisme préfère le ricanement à l’humour et se passionne pour l’insignifiance. À tout cela qu’il faut résister.

°°°

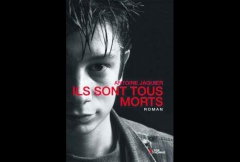

On apprend ce matin, par les médias, qu’une adolescente d’Evolène, violée par ses deux oncles, est publiquement accusée, par l’avocat de ceux-ci, de les avoir allumés et de n’être qu’une traînée. Mais vraiment, quelle créature hideuse que l’homme sur ses ergots, et combien la réalité dépasse toutes mes imaginations. Ah mais, autant la débauche ordinaire m’inspire d’indulgence, autant le viol me répugne !

°°°

Suis-je assez conséquent dans ma ressaisie de la réalité ? Ne suis-je pas trop léger dans ma façon detraiter une matière aussi sensible et tragique que celle du Viol de l’ange ? Je me fie beaucoup au pouvoir des mots et à ma capacité d’évocation, mais une langue trop riche ne risque-t-elle pas de noyer les faits ?

°°°

La Guadeloupe, enfévrier 1997.– C’est un pays assez étrange, à la fois attirant et revêche, qui tient en même temps du jardin originel et du chantier laissé à vau-l’eau, où la nature paraît à la fois nourricière et instable, généreuse et violente, et dont les gens sont beaucoup moins ouverts et joyeux que je ne me le figurais. J’en garderai ainsi l’image de ces cabanes à la Faulkner perdues dans les collines, devant lesquelles une femme ou un homme seuls semblent perdus dans je ne sais quelle âpre rêverie.

°°°

Je n’arrive pas à peindre en ces lieux, mais je me remplis de couleurs. Le nuancier des bleus est le plus riche et le plus mouvant sous ces latitudes, toujours lié à des rapports imprévus, au gré de véhéments contrastes. Ainsi du turquoise et du noir soudain cisaillés par des flèches de rose ou de blanc laiteux précipité en coulées huileuses ; ou de ces visions africaines de champs jaunes sous le ciel rouge, avec les taches rousses des vaches seules ou la pointe vermillon d’une crête de coq sur une clôture, jusqu’à la mer étale entre les haies : une ligne bleu pervenche mais où l’on sait qu’il y a des requins.

°°°

À Montréal, en avril1997.– En me baladant par les rues mal famées, que je préfère aux cénacles littéraire mais où traînent beaucoup de pauvres hères et de jeunes à la dérive, je ne cesse de penser à ma situation de privilégié, moi qui suis aimé, qui aime et qui fais ce que j’aime.

°°°

Bacon regarde attentivement le pape de Velasquez, dont il tire un pontife à sa façon, qu’il réduit à un cri. Celui-ci était déjà en puissance dans le pape de Velasquez, mais sous un masque, ou plus exactement dans les traits du masque devenus coulures sur la face du pape de Bacon.

°°°

On peut se perdre à tout moment. Cela se passe comme ça : on ne sait comment. Parfois même, certains jours, on meurt physiquement ou psychiquement, disons : à l’essai.

Aujourd’hui je me suis senti perdu, à un moment donné, mais la vision d’une vieille femme, à un arrêt de bus, m’a sauvé.

°°°

Ravissante image que celle de Number One, assise en robe longue devant le chalet de Nermont et corrigeant, l’air pénétré, l’écrit secret sur lequel elle travaille depuis quelque temps.

°°°

Ce 1erseptembre 1997. – Niaiserie complète des médias, ce matin, à propos de la mort de Lady Di. Le pompon à 24heures : « Nous sommes tous responsables ».

Et quoi encore, Ducon ?

°°°

Ce 30 septembre, surlendemain de la mort de mon frère aîné. - On ne s’yattendait pas, mais c’est comme une amputation. On n’avait pas vécu bien proches,on vivait à vrai dire sur des planètes séparées, et pourtant, soudain tout se passe comme si le silence de celui qui s’en est allé faisait affluer des torrents de paroles et d’image.

Je me rappelle à l’instant les mots de Thomas Wolfe à propos de la méconnaissance qui sépare le père du fils et les frères entre eux, mais comment ne pas vivre aussi, à ce moment-là, cette autre évidence profonde des liens du sang ?

« Nus et solitaires, nous sommes en exil. Dans l’obscurité de ses entrailles, nous n’avons pas connu le visage de notre mère; de la prison de sa chair, nous sommes passés dans l’indicible, l’incommunicable prison de cette Terre.

Qui donc a connu son frère? Qui d’entre nous a pénétré dans le cœur de son père ? Qui donc n’est à jamais prisonnier de sa prison? Lequel n’est à jamais un étranger, et seul? »

(Thomas Wolfe, Look homeward, Angel)

Moi l’autre : - Le Milou, comme Max appelle JLK avec son insolence de créature de la forêt, en a profité pour rappeler que c’est à Morges, précisément, qu’il a rencontré Max Lobe pour la première fois, avant de l’accompagner dans la composition de 39, rue de Berne. Et maintenant, le Maxou fait sa star sur les quais sans perdre de son bon naturel ni de sa lucidité de fils de sa mère. La Trinité bantoue est un autre sacré bouquin !

Moi l’autre : - Le Milou, comme Max appelle JLK avec son insolence de créature de la forêt, en a profité pour rappeler que c’est à Morges, précisément, qu’il a rencontré Max Lobe pour la première fois, avant de l’accompagner dans la composition de 39, rue de Berne. Et maintenant, le Maxou fait sa star sur les quais sans perdre de son bon naturel ni de sa lucidité de fils de sa mère. La Trinité bantoue est un autre sacré bouquin ! Moi l’un : - C’est la plus Munro de toutes, et je sais que c’est ce genre d’histoires que JLK va raconter dans La vie des gens, son recueil en préparation. Le thème d’Alice Munro est : ce que la vie a fait de nous à travers les années. Et Julien Bouissoux dit ça merveilleusement dans Ma prunelle, récit d’une fille moche qui raconte son premier amour pour un type, un peu gauche à l’époque, devenu quelqu’un au cinéma. Tout ça dit en fines brèves phrases extraordinairement précises, limpides et pleines de blessures non dites. Mais quand on chiale,dans les nouvelles de Julie Bouissoux, comme le voiturier dans la plus mystérieuse de ces histoires, à Los Angeles, intitulée Valet parking, on chiale sec.

Moi l’un : - C’est la plus Munro de toutes, et je sais que c’est ce genre d’histoires que JLK va raconter dans La vie des gens, son recueil en préparation. Le thème d’Alice Munro est : ce que la vie a fait de nous à travers les années. Et Julien Bouissoux dit ça merveilleusement dans Ma prunelle, récit d’une fille moche qui raconte son premier amour pour un type, un peu gauche à l’époque, devenu quelqu’un au cinéma. Tout ça dit en fines brèves phrases extraordinairement précises, limpides et pleines de blessures non dites. Mais quand on chiale,dans les nouvelles de Julie Bouissoux, comme le voiturier dans la plus mystérieuse de ces histoires, à Los Angeles, intitulée Valet parking, on chiale sec. Moi l’un : - Y a de quoi, et moi je vois en Julien, comme en Dunia Miralles et en Olivier Sillig, dont j’ai commencé ce matin le roman noir, en Philippe Testa, en Antoine Jaquier et en Jacques Tallote – tous deux absents -, entre autres, un réel renouveau de L’Âge d’Homme qui ne peut que réjouir les vieux sangliers à la JMO ou à la JLK…

Moi l’un : - Y a de quoi, et moi je vois en Julien, comme en Dunia Miralles et en Olivier Sillig, dont j’ai commencé ce matin le roman noir, en Philippe Testa, en Antoine Jaquier et en Jacques Tallote – tous deux absents -, entre autres, un réel renouveau de L’Âge d’Homme qui ne peut que réjouir les vieux sangliers à la JMO ou à la JLK…

J'y allais donc à reculons, le noeud au ventre, mais pas envie du tout, et je me suis retrouvé là, très gentiment accueilli par les dames de Payot, et finalement très content du climat bon enfant de tout ça, content de faire connaissance avec Dunia Miralles, ma voisine de gauche, l'auteure d'Inertie, récit prenant d'une femme qui a de la peine à vivre, d'une écriture pure et dure à la Bukowski, et bientôt intrigué par mon voisin de droite, ce Julien Bouissoux dont il me semblait que le nom me disait quelque chose, en train de lire Seeland de Robert Walser.

J'y allais donc à reculons, le noeud au ventre, mais pas envie du tout, et je me suis retrouvé là, très gentiment accueilli par les dames de Payot, et finalement très content du climat bon enfant de tout ça, content de faire connaissance avec Dunia Miralles, ma voisine de gauche, l'auteure d'Inertie, récit prenant d'une femme qui a de la peine à vivre, d'une écriture pure et dure à la Bukowski, et bientôt intrigué par mon voisin de droite, ce Julien Bouissoux dont il me semblait que le nom me disait quelque chose, en train de lire Seeland de Robert Walser.  Et voici que revenant, hier soir, de cette première épreuve adoucie, après avoir écoulé sept de mes immortels chefs-d'oeuvre, je trouve le livre de Julien, Une autre vie parfaite, dans les envois récents de L'Age d'Homme, pour commencer de le lire. J'y reviendrai plus souvent qu'à mon tour. Je n'en ai pas encore lu les neuf nouvelles, mais j'affirme haut et fort que Janvier et Un homme à la mer, deux d'entre elles, relèvent de la meilleure littérature, du côté d'Alice Munro ou de Michel Houellebecq en plus fin, plus doux, plus tendrement mélancolique. Si j'étais un jeune réalisateur, je ferais illico un court métrage de Janvier. Pour Un homme à la mer, ce serait plus coton vu que ça se passe dans la tête flottante du narrateur.

Et voici que revenant, hier soir, de cette première épreuve adoucie, après avoir écoulé sept de mes immortels chefs-d'oeuvre, je trouve le livre de Julien, Une autre vie parfaite, dans les envois récents de L'Age d'Homme, pour commencer de le lire. J'y reviendrai plus souvent qu'à mon tour. Je n'en ai pas encore lu les neuf nouvelles, mais j'affirme haut et fort que Janvier et Un homme à la mer, deux d'entre elles, relèvent de la meilleure littérature, du côté d'Alice Munro ou de Michel Houellebecq en plus fin, plus doux, plus tendrement mélancolique. Si j'étais un jeune réalisateur, je ferais illico un court métrage de Janvier. Pour Un homme à la mer, ce serait plus coton vu que ça se passe dans la tête flottante du narrateur.

Mi piace il titolo del diario famoso di Cesare Pavese, Il mestiere di vivere. Un grande filosofo tedesco attuale, Peter Sloterdik,intitola il suo proprio patchwork Le linee ed i gorni. E Dino Buzzati : In quel preciso momento.

Mi piace il titolo del diario famoso di Cesare Pavese, Il mestiere di vivere. Un grande filosofo tedesco attuale, Peter Sloterdik,intitola il suo proprio patchwork Le linee ed i gorni. E Dino Buzzati : In quel preciso momento.

L'échappée libre vue par Isabelle Falconnier, dans L'Hebdo du 15 mai 2014.

L'échappée libre vue par Isabelle Falconnier, dans L'Hebdo du 15 mai 2014.

Notes en chemin (127)

Notes en chemin (127) Souvenir de Sogno. – En fermant les yeux je revois le plan-séquence au panoramique tournant de 360° scandé par un trot de cheval et marquant l’arrivée à Soglio, dans le filmViolanta de Daniel Schmid, du personnage incarné par François Simon, dont il me semble qu’il fermait alors, lui aussi, les yeux.

Souvenir de Sogno. – En fermant les yeux je revois le plan-séquence au panoramique tournant de 360° scandé par un trot de cheval et marquant l’arrivée à Soglio, dans le filmViolanta de Daniel Schmid, du personnage incarné par François Simon, dont il me semble qu’il fermait alors, lui aussi, les yeux.  Jouve à L’Âge d’Homme.– « Maladie ! Canicule ! Catastrophe ! », s’exclame Pierre Jean Jouve à son arrivée, dans la Rolls du palace lausannois Beau-Rivage, au pied de la tour du Métropole où l’attend Vladimir Dimitrijevic, qui vient de publier la traduction, par le poète, duLulu de Wedekind, adapté à l’opéra par Alban Berg.

Jouve à L’Âge d’Homme.– « Maladie ! Canicule ! Catastrophe ! », s’exclame Pierre Jean Jouve à son arrivée, dans la Rolls du palace lausannois Beau-Rivage, au pied de la tour du Métropole où l’attend Vladimir Dimitrijevic, qui vient de publier la traduction, par le poète, duLulu de Wedekind, adapté à l’opéra par Alban Berg.

Moi l’un : - Jacques Poget, l’un des organisateurs du Livre sur les quais, a même classé JLK « diariste ». Ce qui est à la fois vrai et restrictif, et notamment pour ce qui concerne L’échappée libre, dernière production de la firme JLK, dont la partie relevant du journal intime/extime est assez minime : disons une vingtaine de pages sur 420, alors que l’ensemble est plutôt un montage transgenre, si j’ose dire...

Moi l’un : - Jacques Poget, l’un des organisateurs du Livre sur les quais, a même classé JLK « diariste ». Ce qui est à la fois vrai et restrictif, et notamment pour ce qui concerne L’échappée libre, dernière production de la firme JLK, dont la partie relevant du journal intime/extime est assez minime : disons une vingtaine de pages sur 420, alors que l’ensemble est plutôt un montage transgenre, si j’ose dire...  Moi l’un : - C’est un kaléidoscope, un montage très élaboré de ce que JLK appelle la vision panoptique. Ceci dit il ne pense ces jours que fiction, affirmant que c’est là qu’un écrivain est le plus libre. Il l’avait seriné dès le début de la composition du Viol de l’ange, roman virtuel évoquant les multiples occurrences d’un roman en train de s’écrire…

Moi l’un : - C’est un kaléidoscope, un montage très élaboré de ce que JLK appelle la vision panoptique. Ceci dit il ne pense ces jours que fiction, affirmant que c’est là qu’un écrivain est le plus libre. Il l’avait seriné dès le début de la composition du Viol de l’ange, roman virtuel évoquant les multiples occurrences d’un roman en train de s’écrire…

À mon goût, c’est le plus beau film de Richard Dindo, d’une grande valeur poétique et philosophique à la fois. Bien plus qu’une illustration du roman, c’est une transposition libre, à la fois elliptique et très concentrée, touchant au cœur de l’œuvre et modulant admirablement trois portraits de femmes. À ce seul égard, et s’agissant d’une succession de plans fixes intégrés dans le flux de la narration, le travail avec les actrices est impressionnant de sensibilité et de justesse. Marthe Keller, dans le rôle d’Hanna, irradie l’intelligence sensible à chaque plan, dans tous les registres de l’extrême douceur et de la véhémence blessée, de la mélancolie ou de la lucidité. Avec la jeune comédienne Daphné Baiwir, incarnant la jeune Sabeth, Dindo a trouvé une interprète infiniment vibrante de présence elle aussi. Sans autre dialogue que le récit modulé par le comédien Arnaud Bedouet, Dindo parvient exprimer en images l'essentiel du roman, dans lequel le personnage d' Ivy (Amanda Roark) est également parfait. Bref, tant ces trois présences féminines que le découpage narratif des plans, le remarquable choix musical et le montage relèvent d’une poésie inspirée de part en part, jusqu'à la sublime déploration finale rappelant la mort de Didon de Purcell.

À mon goût, c’est le plus beau film de Richard Dindo, d’une grande valeur poétique et philosophique à la fois. Bien plus qu’une illustration du roman, c’est une transposition libre, à la fois elliptique et très concentrée, touchant au cœur de l’œuvre et modulant admirablement trois portraits de femmes. À ce seul égard, et s’agissant d’une succession de plans fixes intégrés dans le flux de la narration, le travail avec les actrices est impressionnant de sensibilité et de justesse. Marthe Keller, dans le rôle d’Hanna, irradie l’intelligence sensible à chaque plan, dans tous les registres de l’extrême douceur et de la véhémence blessée, de la mélancolie ou de la lucidité. Avec la jeune comédienne Daphné Baiwir, incarnant la jeune Sabeth, Dindo a trouvé une interprète infiniment vibrante de présence elle aussi. Sans autre dialogue que le récit modulé par le comédien Arnaud Bedouet, Dindo parvient exprimer en images l'essentiel du roman, dans lequel le personnage d' Ivy (Amanda Roark) est également parfait. Bref, tant ces trois présences féminines que le découpage narratif des plans, le remarquable choix musical et le montage relèvent d’une poésie inspirée de part en part, jusqu'à la sublime déploration finale rappelant la mort de Didon de Purcell.

Un plaisir moins lisse et cérébral nous attendait hier avec Dario Argento, venu présenter le

Un plaisir moins lisse et cérébral nous attendait hier avec Dario Argento, venu présenter le

Zapping 2014

Zapping 2014

Lina Wertmüller.

Lina Wertmüller.

Ce qu'en dit Pandora la tortue

Ce qu'en dit Pandora la tortue

« Dans le panorama des festivals internationaux, Locarno est considéré depuis toujours comme un lieu convivial et spontané où public et professionnels se mêlent naturellement, où l’on peut accéder librement à toutes les projections, où l’on peut participer et s’exprimer pendant les rencontres avec les invités, où le spectateur n’a jamais un rôle marginal. Il s’agit là d’une caractéristique essentielle qui a marqué notre manifestation et que nous nous attachons d’année en année à développer toujours davantage, par tous les moyens, et par l’apport de nouveautés ».

« Dans le panorama des festivals internationaux, Locarno est considéré depuis toujours comme un lieu convivial et spontané où public et professionnels se mêlent naturellement, où l’on peut accéder librement à toutes les projections, où l’on peut participer et s’exprimer pendant les rencontres avec les invités, où le spectateur n’a jamais un rôle marginal. Il s’agit là d’une caractéristique essentielle qui a marqué notre manifestation et que nous nous attachons d’année en année à développer toujours davantage, par tous les moyens, et par l’apport de nouveautés ». Au nombre des films les plus attendus à divers titres, l’on citera logiquement le dernier long métrage de Luc Besson, Lucy, à découvrir le 6 août sur la Piazza Grande. Lucy (incarnée par Scarlett Johansson) raconte comment une jeune femme devient une tueuse impitoyable, aux facultés physiques hors normes, après un terrible enlèvement. Sur la Piazza, le nouveau film du réalisateur israélien Eran Rilkis, Dancing Arabas, contrastera sûrement avec les horreurs actuelles à Gaza, et l’on se réjouit également d’y voir ou revoir Le Guépard de Visconti, Les plages d’Agnès d’Agnès Varda, Sils Maria d’Olivier Assayas, Geronimo de Tony Gatlif ou, sous label suisse, Schweizer Helden de Peter Luisi et Pause de Mathieu Urfer.

Au nombre des films les plus attendus à divers titres, l’on citera logiquement le dernier long métrage de Luc Besson, Lucy, à découvrir le 6 août sur la Piazza Grande. Lucy (incarnée par Scarlett Johansson) raconte comment une jeune femme devient une tueuse impitoyable, aux facultés physiques hors normes, après un terrible enlèvement. Sur la Piazza, le nouveau film du réalisateur israélien Eran Rilkis, Dancing Arabas, contrastera sûrement avec les horreurs actuelles à Gaza, et l’on se réjouit également d’y voir ou revoir Le Guépard de Visconti, Les plages d’Agnès d’Agnès Varda, Sils Maria d’Olivier Assayas, Geronimo de Tony Gatlif ou, sous label suisse, Schweizer Helden de Peter Luisi et Pause de Mathieu Urfer.

Enfin, poursuivant son effort d’offrir au public un peu plus de « glamour » sans pour autant se la jouer Cannes ou Venise, le Festival de Locarno, plus que sexagénaire, et qui fut initialement taxé de réserve d’Indiens cinéphiles gauchistes typiques des années 60-70, a proposé ces dernières années des rencontres publiques privilégiées avec divers grandes figures du cinéma mondial, entre autres stars. Ainsi annonce-t-on, pour cette 67eédition, les apparitions de Roman Polanski et Agnès Varda (Léopard d’honneur) Juliette Binoche et Mia Farrow ou Dario Argento, entre beaucoup d'autres.

Enfin, poursuivant son effort d’offrir au public un peu plus de « glamour » sans pour autant se la jouer Cannes ou Venise, le Festival de Locarno, plus que sexagénaire, et qui fut initialement taxé de réserve d’Indiens cinéphiles gauchistes typiques des années 60-70, a proposé ces dernières années des rencontres publiques privilégiées avec divers grandes figures du cinéma mondial, entre autres stars. Ainsi annonce-t-on, pour cette 67eédition, les apparitions de Roman Polanski et Agnès Varda (Léopard d’honneur) Juliette Binoche et Mia Farrow ou Dario Argento, entre beaucoup d'autres.