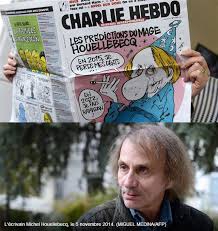

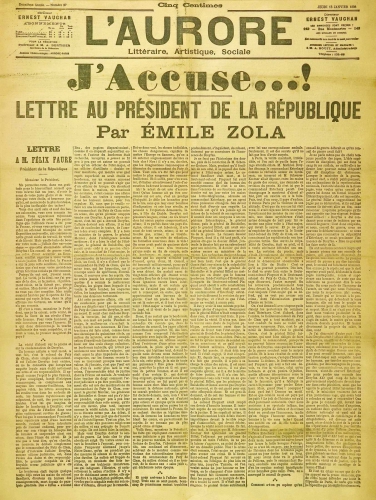

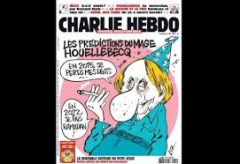

À lire Houellebecq économiste, on comprend que l’écrivain ait été particulièrement bouleversé en apprenant la mort de Bernard Maris, assassiné le 7 janvier avec ses amis de Charlie-Hebdo.

Par delà ses hautes qualités de pénétration et d’intelligence explicative, cet essai est en effet la plus belle défense et illustration d’une œuvre souvent mal comprise.

Bernard Maris. Houellebecq économiste. Flammarion,152p.

- BM parle des économistes comme d’une secte, avec leur jargon plus ou moins codé.

- Evoque les physiocrates del’époque de Louis XV…

- Les termes de l’économie envahissent notre quotidien.

- Avec les termes obsessionnels de croissance, compétitivité, mondialisation, etc.

- Des experts d’une pseudo-science.

- « L’économiste est celui quiest toujours capable d’expliquer après coup pourquoi il s’est trompé une fois de plus »…

- Un « incroyable charlatanisme qui fut aussi la morale d’un temps ».

- Le quidam n’y comprend rien.

- Mais BM nous rassure : qu’il n’y a rien à comprendre.

- Houellebecq n’est pas économiste mais tous ses thèmes se rapportent à l’économie.

- Ils évoquent Marx, Fourier,Malthus, Schumpeter, Smith, Marshall, Keynes, de façon le plus souvent implicite.

- Il parle de destruction créatrice (Schumpeter), de travail parasitaire et de travail utile (Marx), d’argent etc.

- BM pense qu’un écrivain peut parler de psychologie ou d’économie mieux que Freud ou que Marx…

- « Tous les écrivains dignes de ce nom feront une meilleure psychologie que Freud, qui savait écrire, et une meilleure sociologie que Bourdieu, qui ne savait pas ».

- Merci à l’oncle Bernard de souligner le fait que Bourdieu écrit mal. C’est si vrai !

- Pointe ensuite les « ronds de jambe du touffu Deleuze autour de Kafka » et pense que Schumpeter durera moins longtemps que Houellebecq…

- Il écrit ce livre en hommage aux écrivains qui cherchent « un fragment de la vérité de ce monde où nous sommes jetés et qui nous angoisse ».

- Selon BM, »pour comprendre la vie, les économistes ne cessent d’en chasser le sel, l’amour, le désir, la violence, la peur, l’effroi, au nom de la rationalité des comportements. Ils traquent pour la détruire cette « émotion qui abolit la chaîne causale » dont MH parle dans Rester vivant.

- Ils ont construit une économie du crime, où des bandits rationalisent leurs comportements criminels et leurs prises de risques en fonction des sanctions probables et des profits futurs »…

- Fustige les idées des nobélisés Gary Becker, Gérard Debreu et Larry Summers pour leurs théories sur la gestion des naissances, l’euthanasie des vieux improductifs ou le déversement des déchets du Nord dans les pays du sud…

- L’économie relève d’un humour cynique auquel celui de MH fait écho.

- Selon BM, « aucun écrivain n’est arrivé à saisir le malaise économique qui gangrène notre époque comme lui ».

- Rappelle en outre que ce sont des écrivains, et pas des sociologues ou des philosophes, qui ont le mieux parlé del’homme face à la mort (cite La mort d’Ivan Illitch de Tolstoï) ou de l’homme face à l’amour (Madame de LaFayette dans La Princesse de Clèves).

- Précise que « faire de Houellebecq un économiste serait aussi honteux qu’assimiler Balzac à un psycho-comportementaliste ».

- Pense qu’un roman ou un poème sont anti-économistes par nature.

- Estime qu’on apprend, avec Houellebecq, « que la glu qui freine vos pas, vous amollir, vous empêche de bouger et vous rend si triste est de nature économique.

- Rappelle le titre de l’essai de Viviane Forrester, L’Horreur économique, décrié par l’intelligentsia.

- Pense que Nietzsche s’est trompé en affirmant que la science mettrait à mal la philosophie.

- À l’origine de ce livre se situe la révélation de La Carte et le territoire, goncourtisé en 2010.

- « Un grand roman d’amour, comme tous les romans de MH, mais aussi une fine analyse du travail, de l’art, de la création,de la valeur, de l’industrie et de la « destruction créatrice » chère au grand économiste Schumpeter ».

- À partir de ce dernier livre, BM refait tout le parcours, depuis les premiers textes, dont Extension du domaine de la lutte.

- Extension parle (notamment) de la compétition dans l’entreprise.

- Les particules élémentaires, du consumérisme et de l’individualisme absolu.

- Plateforme, de l’utile et de l’inutile, et de la demande de sexe.

- La possibilité d’une île, de la société post-capitaliste et du clonage des riches.

- Thèmes récurrents de MH : la compétition perverse, la servitude volontaire, la peur, l’envie, le progrès, la solitude, la frustration, l’obsolescence.

- Son commentaire apparie les livres et leurs thèmes aux dominantes de grands économistes.

- 1) Le règne de l’individu avec Alfred Marshall.

- 2) La destruction créatrice avec Schumpeter.

- 3) La consommation insatiable avec Keynes.

- 4) L’utile et l’inutile avec Marx et Fourier

- 5) L’art, le travail et la fin du capitalisme avec Malthus.

- 6) La fin de l’espèce avec Keynes.

Chapitre 1. Le règne absolu des individus.

- Avec Alfred Marshall.

- Le règne absolu des individus se fonde sur l’exaltation de l’individu-consommateur.

- Pour Alfred Marshall, il n’existera plus que des individus utilitaristes.

- Lesdits individus devraient être essentiellement rationnels.

- Or il va de soi qu’ils ne le sont nullement.

- Donne l’exemple d’Hélène, prof d’économie dans La carte et le territoire.

- Une économiste plutôt désenchantée : « Sa vie professionnelle pouvait en somme se résumer au fait d’enseigner des absurdités contradictoires à des crétins arrivistes ».

- « Or l’homme est un animal autrement complexe et intéressant. Personne ne travaille que pour de l’argent, personne n’a de comportement d’achat entièrement rationnel.

- Hélène affirme que « l’individuation fondamentale des motivations des producteurs, comme de celle des consommateurs, qui rend en théories économiques si hasardeux et en fin de compte si faux ».

- BM souligne l’intérêt« extraordinaire » de cette observation.

- Pour Margaret Thatcher, la« société » n’existe pas, dit-elle un jour…

- « L’économie libérale brise tout ce qui est collectif ».

- Les Particules élémentaires illustre précisément ce phénomène de l’atomisation.

- Critique Milton Friedman qui parlait des comportements « rationalisables ».

- Evoque la référence des commerciaux aux neurosciences en vue de transformer le consommateur…

- À cet effort de réduction rationaliste, MH oppose des personnages « qui ont mal au dos ».

- Le personnage du trader est hautement significatif.

- Un personnage qui ne produit rien et surfe sur le chaos.

- Le type du parasite.

- Affirme que les économistes sont néfastes par leur « morale de fer », leur idéologie « précise et vicieuse » relevant de la religion rationalisée.

- « La compétition économique est une métaphore de la maîtrise de l’espace et du temps ».

- Comment l’économisme a jeté ses bases sur les ruines du christianisme, favorisant le développement de la vanité, de l’envie, de la compétition, de la haine.

- Le désir du consommateur, fantasmé et boosté par la pub, contrairement au plaisir, est une source de souffrance et de détestation.

- L’économie décrit un monde sans lieu, sans amour et sans bonté (mot fétiche de MH), où règne le chacun pour soi.

- MH fait de la poésie avec del’anti-poétique, affirme BM. Et c’est très vrai.

- Sois égoïste et sans pitié, conseille l’idéologie néo-libérale.

- Ce que Freud disait aussi dans Malaise dans la civilisation.

-

- Chapitre 2.L’entreprise ou la destruction créatrice.

- Avec Joseph Schumpeter.

- Extension du domaine de la lutte est une « complainte du libéralisme ».

- Beigbeder, dans La Carte et le territoire, affirme que la pub n’est qu’une technique visant à « faire acheter à ceux qui n’en ont pas les moyens ce dont ils n’ont pas besoin »…

- L’Entreprise est le royaume de la servitude volontaire par excellence.

- Le cadre en est le type représentatif. Soumis et supposé sourire, ou viré.

- Le collaborateur apparaît « comme un enfant qui n’a pas droit aux larmes ».

- Le principe de vie du capitalisme est d’entretenir l’insatisfaction.

- Schumacher pensait que le système allait s’épuiser.

- MH penche plutôt pour l’Apocalypse.

- Avec des bols d’air…

- « On doit donner au salarié un peu plus que ce qui lui permet de vivre, afin qu’il puisse se perpétuer et fabriquer de nouveaux petits salariés »…

- Les personnages de MH intègrent la peur latente consubstantielle à ces mécanismes.

- « Aucune romancier n’avait, jusque-là, aussi bien perçu l’essence du capitalisme, fondée sur l’incertitude et l’angoisse ».

-

- Chapitre 3. L’infantilisation du consommateur.

- Avec John Maynard Keynes.

- Rapproche l’infantilisation du consommateur de celle qu’exerçaient les bourreaux des camps nazis, décrit parBettelheim.

- Il s’agit de fabriquer des « kids » de tous âges.

- Cet aspect de l’infantilisation a été relevé par Keynes (p.73).

- Tous les objets deviennent jouets.

- Règne du joytoy…

- Le haut lieu houellebecquien, dans La Carte et le territoire, est le centre commercial.

- Jed adore s’y promener.

- Y décèle l’explosion d’un désir « criard et piaillant »…

- Les clients y apparaissent comme des poussins apeurés.

- Soumis à un impératif catégorique du genre : « Tu dois désirer. Tu dois être désirable. Si tu t’arrêtes, tu n’existes plus », etc.

- Plateforme illustre la consommation de masse du sexe et du tourisme sexuel.

- Souligne aussi la dérive de laculture vers l’entertainment.

- Valérie, dans Plateforme, est cadre sup’ de la com’.

- Elle se sent contaminée et prise au piège.

- Robert consomme du sexe et ne rencontre aucun amour.

- Le sexe de la femme est comparé à Dieu à plusieurs reprises dans les livres de MH.

- « L’amour très innocent, très pur des héros houellebecquiens est une plénitude, un achèvement »,

- La consommation est comme un supplice de Tantale. « Ce que tu as tu ne l’as plus, et ce que tu auras tu le perdras ».

- Il existe un « terrorisme de l’obsolescence », selon MH.

-

- Chapitre 4. L’utile et l’inutile.

- Avec Marx et Fourier.

- Revient sur le début de La Carte et le territoire, avec l’histoire du plombier.

- Celui-ci voudrait devenir loueur de scooters des mers.

- Ce qui déplaît à Jed Martin.

- Celui-ci respecte les artisans.

- Trouve le projet « touristique » du plombier assez abject.

- L’expression « marché de l’art » sonne comme un oxymore obscène sous la plume de MH.

- « L’artiste Jed aime l’outil ».

- Trouve en revanche les commerciaux inutiles.

- « Toute sa vie Jed avait eu envie d’être utile ».

- L’utile et l’inutile sont au cœur de la réflexion de MH.

- BM cite la parabole deSaint-Simon sur la disparition hypothétique de 30.000 courtisans, sous l’Ancien Régime, qui n’aurait pas eu la moindre incidence sociale.

- MH place le technicien et l’ingénieur au-dessus des publicitaires et des journalistes.

- « L’artiste, pour son malheur, est définitivement à part ».

- Le protagoniste est artiste, et MH se représente lui-même en personnage du roman.

- Le thème central de La Carte et le territoire est le passage du travail à l’art.

- Evoque une fable de Borges (p.100) à propos de la représentation photographique des cartes Michelin.

- « Comment briser le carcan du temps sinon par l’art, producteur d’éternité ».

- Ce discours est évidemment l’opposé du cynisme ou du nihilisme prêtés parfois à MH, à tort.

- Jed Martin essaie de représenter les hommes au travail, par manière d’hommage critico-poétique, évoquant la peinture de Pierre Lamalattie, d’ailleurs complice de MH.

- La peinture de Jed intituléeDamien Hirst et Jeff Koons se partageant le marché de l’art relève d’une ironie délicieuse.

- Mais le véritable héritage de Jed sera le portrait du gérant de bar-tabac…

- Tous les personnages de MH, comme ceux de Simenon, sont approchés via leur travail, détaillé comme chez Balzac – chose rare dans le roman français.

- À noter au passage que les personnages de Dostoïevski non plus n’ont pas de métiers, au contraire de ceux de Tchekhov…

- La Carte et le territoire pose la question du sens du travail.

- Beaucoup de nos contemporains ne trouvent de sens à leur travail que par l’argent qu’ils en obtiennent.

- Dans ses satires sur la société soviétique. Alexandre Zinoviev a développé le concept d’ « imitation de travail ».

- Des millions de fonctionnaires soviétiques s’y livraient, comme des millions d’Occidentaux aujourd’hui.

- Dans Soumission, le protagoniste, maître de conférences à la Sorbonne, travaille un jour par semaine. Pas un critique ne l’a relevé à ma connaissance.

- À l’inverse, et comme Simenon ou Céline, MH professe du respect pour le travailleur, autant que pour le travail bien fait.

- Comme un Orwell, il célèbre la « common decency » de l’ouvrier.

- « Ces gens de peu sont aussi hors de l’hubris, de l’accumulation forcenée, du désir mortifère d’argent ».

-

- Chapitre 5. Au bout du capitalisme.

- Avec Malthus.

- Malthus (auteur, notamment, de l’Essai sur le principe de populationparu en 1798) est « le triste contemplateur de la condition ouvrière »qui estimait qu’il ne fallait surtout pas aider les pauvres.

- Selon lui, toute aide aux pauvresles ferait proliférer. La nature se chargera de les éliminer.

- Dans La possibilité d’une île, c’est le grand asséchement futur quiréglera le problème de la surpopulation et de ses séquelles.

- « Le thème su suicideoccidental au terme du capitalisme hante l’œuvre de MH », relève BM.

- Dans La conversation de PaloAlto, tableau de Jed Martin, on voir sur fond crépusculaire, Steve Jobs et BillGates comme des anges mélancoliques de la fin d’un monde.

- Lequel sursaute encore sousl’effet de l’obsession sexuelle, autre parodie vitaliste.…

- La spirale de l’obsession frustrantealimente l’industrie exponentielle du porno, souvent pointée par MH.

- D’aucuns y ont vu du cynisme.C’est le contraire qui est vrai, mais jamais MH ne prend la posture du pasteurou du moraliste.

- Or « iln0’y a pas moinsmachiste, plus respectueux des femmes que Houellebecq », affirme BernardMaris.

- Qui ne s e laisse pas effaroucherpar l’usage récurrent du mot pétasse usité par les personnages de MH.

- À ce propos, et c’est vrai pourtous ses romans, les personnages et leur auteur sont à distinguer, même si MHentretient souvent la confusion avec malice, comme dans Soumission.

- Pour MH, l’obsession sexuelle est« l’une des manifestations du mal ».

- Dans La Carte et le territoire, il écrivait : La sexualité luiapparaissait de plus en plus comme la manifestation la plus directe et la plusévidente du mal ».

- Philippe Sollers a raillé le« puritain ».

- Mais l’amour selon Houellebecq n’est pas celui d’un séducteur dominant ni d’un hédoniste fringant.

- Bernard Maris :« L’amour implique de l’abandon, de la faiblesse, de la dépendance – ce dont les Occidentaux vénaux jusqu’à la moelle sont incapables ».

- Evoquant Les particules, BM note.« On veut rester jeune, on pense constamment à son âge. L’obsession sexuelle, inversement corrélative du déclin sexuel, est source d’une grande souffrance. Le sexe ronge les humains. »

- À l’opposé du donjuanisme solipsiste d’un Sollers, le réalisme tendre-acide de MH, en la matière, a touché leslecteurs par son honnêteté.

- Dans Soumission, le protagoniste est loué par son amie pour cettequalité qui est aussi celle de MH : l’honnêteté.

- Tout cela sou l’égide d’une méditation nostalgique sur la fin del’âge industriel en Europe et, plus généralement, sur le caractère périssableet transitoire de notre espèce et de ses actes.

- Epilogue. Qui mérite la vie éternelle ?

- Avec (de nouveau) John Maynard Keynes.

- Trois exergues très significatifs.

- « Ils avaient vécu dans un monde pénible, un monde de compétition et de lutte, de vanité et deviolence ; ils n’avaient pas vécu dans un monde harmonieux ». (Les Particules élémentaires)

- « Toute civilisation pouvaitse juger au sort qu’elle réservait aux plus faibles » (La Possibilité d’une île).

- « J’ai eu de plus en plussouvent, il m’est pénible de l’avouer, le désir d’être aimé ». (Ennemis publics).

- Houellebecq parle-t-ild’économie ?

- Oui et non.

- Pour l’essentiel, il parle ducaractère irréversible du temps.

- Or l’économie libérale occultecette réalité.

- À noter alors que MH est un réaliste, à lire au premier degré.

- Sollers raille le « réaliste social ».

- Mais Houellebecq ne se réduit pas aux dimensions d’un behaviouriste social ou psychologique.

- Contre la logique économiste prétendue « rationnelle », il parle de nos vies soumises aux fluctuations de l’argent, aux condition du travail ou à l’épuisement des ressources, entre autres.

- « Ricanement et cynisme sont les mamelles de notre civilisation », relève Bernard Maris, auxquelles l’écrivain oppose un regard conséquent, à tout coup nuancé d’humour.

- Houellebecq préfère les doux auxforts, les vaincus aux exploiteurs, les gens honnêtes aux faiseurs, et serontsauvé ceux qui sont capables de bonté.

- Selon BM, la bonté est peut-êtreme mot-clef de cette œuvre, rarement repérée par la critique. Houllebecq n’estpas chrétien, « car on ne peut pas pardonner », mais une bonté« évangélique » traverse son œuvre, fût-ce avec des yeux de chienbattu ou d’enfant paumé.

- Philippe Sollers, dans Littérature et politique, cite un long aveu de MH sur son enfance et la blessure inguérissable de n’avoir pas été aimé.

- Dans Ennemis publics il disait : « La face lumineuse, c'est la compassion, la reconnaissance de sa propre essence dans la personne de toute victime, de toute créature vivante soumise à la souffrance. La face sombre, c’est le reconnaissance de sa propre essence dans la personne du criminel, du bourreau, de celui par qui le mal est advenu dans le monde ».

- Et Bernard Maris, admirable là encore : "Le capitalisme s’adresse à des enfants dont l’insatiabilité, le désir de consommer sans trêve vont de pair avec la négation de la mort. C’est pourquoi il est morbide. Le désir fou d’argent, qui n’est qu’un désir d’allonger le temps, est enfantin et nuisible. Il nous fait oublier le vrai désir, le seul désir adorable, le désir d’amour. Comme Midas qui, transformant tout en or, courait à son suicide, le cadre-consommateur ruine le monde en voulant s’enrichir »

- Notes personnelles au 29 janvier 2015.

- À lire Houellebecq économiste, on comprend que l’écrivain ait été particulièrement bouleversé en apprenant la mort de Bernard Maris, assassiné le 7 janvier avec ses amis de Charlie-Hebdo.

- Par delà ses hautes qualités de pénétration et d’intelligence explicative, cet essai est en effet la plus belle défense et illustration d’une œuvre souvent mal comprise.

- En ce qui me concerne ainsi, jen’ai jamais perçu la profondeur réelle, relative à l’infrastructure économique et sociale, des observations de MH, en dépit du haut intérêt que j’y ai trouvé.

- La critique littéraire, notamment en France, est rarement pratiquée avec cette intelligence des mécanismes économique ou sociaux (contempteur des idéologies et de leurs dérives vulgarisées, mais économiste lui-même, Bernard Maris maîtrise son domaine sans une trace de pédantisme ou de jargon), qui était le fait de critiques marxistes tels Lucien Goldmann ou Henri Lefebvre, pour citer le moins dogmatiques.

- Or sur cette base, avec une connaissance complète de l’œuvre et des exemples adéquats tirés de chaque livre, BM nous invite bonnement à relire Houellebecq avec des yeux dessillés.

- Grand livre que ce petit essai. Révérence à un lumineux martyr de l’obscurantisme.

Moi l’autre : - Tu as parlé de merditude, et De la merditude des choses, c’est un film belge néerlandophone…

Moi l’autre : - Tu as parlé de merditude, et De la merditude des choses, c’est un film belge néerlandophone…

Je retrouve, à la lecture de ce que ressent le protagoniste de Meursault, contre-enquête,de Kamel Daoud, à propos du Coran vociféré par un voisin, du vendredi musulman et de la prière collective, le même sentiment d’agacement viscéral que j’ai éprouvé l’an dernier à Tunis en assistant aux étalages d’agenouillements masculins, en pleine rue ou sur les places, avec quelque chose d’ostentatoire qui m’a toujours fait horreur dans les manifestations de crédulité collective, à commencer par mon souvenir de l’évangéliste américain Billy Graham gesticulant dans le stade de la Pontaise, à Lausanne, dans un style plus commercial et publicitaire évidemment, genre marchand du Temple. Ou, plus sinistre, me revient le souvenir de cette voix hideuse, proprement hitlérienne, qui retentissait dans les escaliers de l’immeuble viennois où nous séjournions quelques jours, chaque fois que le voisin de dessous sortait de sa tanière et se répandait en invectives effroyables le temps, je présume, d’aller cherche son courrier cinq étages plus bas et d’en remonter toujours hurlant.

Je retrouve, à la lecture de ce que ressent le protagoniste de Meursault, contre-enquête,de Kamel Daoud, à propos du Coran vociféré par un voisin, du vendredi musulman et de la prière collective, le même sentiment d’agacement viscéral que j’ai éprouvé l’an dernier à Tunis en assistant aux étalages d’agenouillements masculins, en pleine rue ou sur les places, avec quelque chose d’ostentatoire qui m’a toujours fait horreur dans les manifestations de crédulité collective, à commencer par mon souvenir de l’évangéliste américain Billy Graham gesticulant dans le stade de la Pontaise, à Lausanne, dans un style plus commercial et publicitaire évidemment, genre marchand du Temple. Ou, plus sinistre, me revient le souvenir de cette voix hideuse, proprement hitlérienne, qui retentissait dans les escaliers de l’immeuble viennois où nous séjournions quelques jours, chaque fois que le voisin de dessous sortait de sa tanière et se répandait en invectives effroyables le temps, je présume, d’aller cherche son courrier cinq étages plus bas et d’en remonter toujours hurlant.

Dans la suite romanesque des Misérables, Victor Hugo consacre 14 chapitres très documentés à la bataille deWaterloo, avec des pages relevant du cinéma à grand spectacle en 3D, pour aboutir à ce qui éclairera le lecteur sur l’abjection de Thénardier, repéré dans la racaille des pilleurs de cadavres.

Dans la suite romanesque des Misérables, Victor Hugo consacre 14 chapitres très documentés à la bataille deWaterloo, avec des pages relevant du cinéma à grand spectacle en 3D, pour aboutir à ce qui éclairera le lecteur sur l’abjection de Thénardier, repéré dans la racaille des pilleurs de cadavres. À propos de l’art du portrait, le peintre Francis Bacon parle de « la flaque » d’une personne, qu’il s’efforce de saisir et de restituer, entendant par là le vrai visage-synthèse, le visage « sous le visage » ou le visage recomposé dans sa totalité de sourires et de grimaces et d’expressions. Or ce qui me gêne chez Bacon est que la grimace convulsive tire vers l’expressionnisme maniéré de « la flaque », alors que son ami-ennemi Lucian Freud manque « la flaque » par excès de réalisme et que Picasso déconstruit à outrance. Bref, on en revient aux vrais charnels visités par l’esprit : aux portraits de Munch et de Goya, de Soutine et de Rembrandt.

À propos de l’art du portrait, le peintre Francis Bacon parle de « la flaque » d’une personne, qu’il s’efforce de saisir et de restituer, entendant par là le vrai visage-synthèse, le visage « sous le visage » ou le visage recomposé dans sa totalité de sourires et de grimaces et d’expressions. Or ce qui me gêne chez Bacon est que la grimace convulsive tire vers l’expressionnisme maniéré de « la flaque », alors que son ami-ennemi Lucian Freud manque « la flaque » par excès de réalisme et que Picasso déconstruit à outrance. Bref, on en revient aux vrais charnels visités par l’esprit : aux portraits de Munch et de Goya, de Soutine et de Rembrandt. Cela pourrait être très fort, comme dans American Psycho de Bret Easton Ellis, quand on comprend, à d’imperceptibles indices, que la violence insensée d’une scène de massacre n’a de réalité que dans le psychisme taré de Pat Bateman, mais chez Houellebecq cela tombe à plat.

Cela pourrait être très fort, comme dans American Psycho de Bret Easton Ellis, quand on comprend, à d’imperceptibles indices, que la violence insensée d’une scène de massacre n’a de réalité que dans le psychisme taré de Pat Bateman, mais chez Houellebecq cela tombe à plat. Le hasard m’a fait tomber, tout à l’heure, sur un florilège d’hommages à Staline réuni par la revue Commentaire en 1979, où figure notamment un texte d’Aragon publié dans les Lettres françaises en février 1953, donc un mois avant la mort du tyran que le poète appelle successivement « l’homme en qui les peuples sur la terre placent l’espoir suprême de la paix », le Père universel « à qui les mères serrant contre elles le tremblant avenir font appel, pour que leurs enfants vivent », « le plus grand philosophe de tous les temps » et « celui qui proclama l’homme comme le souci central des hommes ».

Le hasard m’a fait tomber, tout à l’heure, sur un florilège d’hommages à Staline réuni par la revue Commentaire en 1979, où figure notamment un texte d’Aragon publié dans les Lettres françaises en février 1953, donc un mois avant la mort du tyran que le poète appelle successivement « l’homme en qui les peuples sur la terre placent l’espoir suprême de la paix », le Père universel « à qui les mères serrant contre elles le tremblant avenir font appel, pour que leurs enfants vivent », « le plus grand philosophe de tous les temps » et « celui qui proclama l’homme comme le souci central des hommes ».

Jacques Julliard dans Marianne : « Soumission, de Michel Houellebecq, n’est pas un pamphlet contre l’islam, mais une charge meurtrière contre les intellectuels à la française. Autrement dit les compagnons de route des idées dominantes ».

Jacques Julliard dans Marianne : « Soumission, de Michel Houellebecq, n’est pas un pamphlet contre l’islam, mais une charge meurtrière contre les intellectuels à la française. Autrement dit les compagnons de route des idées dominantes ». J’ai lu ces jours pas mal de pages de George Orwell, socialiste sincère aussi sincèrement opposé au fascisme qu’au stalinisme, et je lis à présent Meursault contre-enquête de Kamel Daoud, dont la voix d’opposant algérien non moins sincère s’est fait entendre après la tragédie des 7 et 9 janvier derniers, comme d’autres voix (rares)d’intellectuels arabo-musulmans. Enfin, dans une chronique publiée par Libération, le philosophe Abdennour Bidar, auteur d’une éclatante Lettre au monde musulman, a détaillé ses raisons de ne pas prendre trop au sérieux Soumission, résultant selon lui d’une mauvaise connaissance de l’islam et jetant des prédictions farfelues.

J’ai lu ces jours pas mal de pages de George Orwell, socialiste sincère aussi sincèrement opposé au fascisme qu’au stalinisme, et je lis à présent Meursault contre-enquête de Kamel Daoud, dont la voix d’opposant algérien non moins sincère s’est fait entendre après la tragédie des 7 et 9 janvier derniers, comme d’autres voix (rares)d’intellectuels arabo-musulmans. Enfin, dans une chronique publiée par Libération, le philosophe Abdennour Bidar, auteur d’une éclatante Lettre au monde musulman, a détaillé ses raisons de ne pas prendre trop au sérieux Soumission, résultant selon lui d’une mauvaise connaissance de l’islam et jetant des prédictions farfelues.

À propos de la défiance que Samuel Belet, le personnage de Ramuz, manifeste envers la rhétorique politique et l’idéologie révolutionnaire, j’ai retrouvé le passage du roman rapportant les discours enflammés de son ami Duborgel, et sa réticence de terrien toute pareille, d’ailleurs, à celle de Ramuz.

À propos de la défiance que Samuel Belet, le personnage de Ramuz, manifeste envers la rhétorique politique et l’idéologie révolutionnaire, j’ai retrouvé le passage du roman rapportant les discours enflammés de son ami Duborgel, et sa réticence de terrien toute pareille, d’ailleurs, à celle de Ramuz. À propos de la récente consécration de Ramuz par la Pléiade et du « chantier » à millions qui a mobilisé une armada de spécialistes universitaires plus ou moins auto-proclamés, et surpayés, pour l’établissement de l’édition critique, l’ami JMO se demande si ce pactole n’aurait pas pu être mieux employé vu que les Oeuvres complètes, achevées chez Slatkine après l’édition de La Pléiade, semblent destinées essentiellement à des lettrés ferrés tant elles sont plombées par un appareil critique envahissant et souvent illisible en son jargon pseudo-scientifique – nous nous en sommes fait des lectures hilarantes avec mon vieil ami Alfred Berchtold, imaginant le pauvre Ramuz confronté à ce déploiement de cuistrerie digne des femmes savantes ou des sorbonnicoles de Rabelais.

À propos de la récente consécration de Ramuz par la Pléiade et du « chantier » à millions qui a mobilisé une armada de spécialistes universitaires plus ou moins auto-proclamés, et surpayés, pour l’établissement de l’édition critique, l’ami JMO se demande si ce pactole n’aurait pas pu être mieux employé vu que les Oeuvres complètes, achevées chez Slatkine après l’édition de La Pléiade, semblent destinées essentiellement à des lettrés ferrés tant elles sont plombées par un appareil critique envahissant et souvent illisible en son jargon pseudo-scientifique – nous nous en sommes fait des lectures hilarantes avec mon vieil ami Alfred Berchtold, imaginant le pauvre Ramuz confronté à ce déploiement de cuistrerie digne des femmes savantes ou des sorbonnicoles de Rabelais. À La Désirade, ce vendredi 16 janvier.– J’ai achevé, tôt ce matin, la lecture de Soumission de Michel Houellenecq, sur une impression meilleure qu’à mi-parcours et cependant mitigée, comme si ce livre restait d’une importance secondaire, voire anodine par rapport aux événements récents. Le talent pince-sansrire de l’auteur y est sans doute, et en crescendo après une première partie parfois ennuyeuse, mais l’enjeu de cette fable conjecturale reste limité, me semble-t-il, en somme, terriblement littéraire dans son développement, coupé de la réalité et d’autant plus que celle-ci postule un avenir relevant plus de la fantasmagorie que de l’extrapolation crédible,voire éclairante. Comme il s’agit d’une fable, on ne demandera pas à la chose d’être sociologiquement plausible, comme l’était l’uchronie de Philip Roth, dans Le complot contre l’Amérique, mais le gros défaut du livre est tout de même qu’on ne sent absolument pas, dans une France qui reste celle de Coppé et de Vals, ou de Bayrou que le protagoniste conchie plus qu’aucun autre, ce qu’on pourrait dire l’épaisseur de l’Histoire.

À La Désirade, ce vendredi 16 janvier.– J’ai achevé, tôt ce matin, la lecture de Soumission de Michel Houellenecq, sur une impression meilleure qu’à mi-parcours et cependant mitigée, comme si ce livre restait d’une importance secondaire, voire anodine par rapport aux événements récents. Le talent pince-sansrire de l’auteur y est sans doute, et en crescendo après une première partie parfois ennuyeuse, mais l’enjeu de cette fable conjecturale reste limité, me semble-t-il, en somme, terriblement littéraire dans son développement, coupé de la réalité et d’autant plus que celle-ci postule un avenir relevant plus de la fantasmagorie que de l’extrapolation crédible,voire éclairante. Comme il s’agit d’une fable, on ne demandera pas à la chose d’être sociologiquement plausible, comme l’était l’uchronie de Philip Roth, dans Le complot contre l’Amérique, mais le gros défaut du livre est tout de même qu’on ne sent absolument pas, dans une France qui reste celle de Coppé et de Vals, ou de Bayrou que le protagoniste conchie plus qu’aucun autre, ce qu’on pourrait dire l’épaisseur de l’Histoire.

« En somme tu ne t’es jamais intéressé à l’argent », me disait l’autre jour Don Ramon, affirmant qu’au contraire l’argent avait beaucoup compté pour lui, dans la vie, ce que je n’aurais pas l’idée de lui reprocher le moins du monde vu qu’il ne s’agit aucunement, dans son cas, de rapacité ou de profit acquis sur le dos des autres, mais du travail d’un constructeur et de ses investissements légitimes.

« En somme tu ne t’es jamais intéressé à l’argent », me disait l’autre jour Don Ramon, affirmant qu’au contraire l’argent avait beaucoup compté pour lui, dans la vie, ce que je n’aurais pas l’idée de lui reprocher le moins du monde vu qu’il ne s’agit aucunement, dans son cas, de rapacité ou de profit acquis sur le dos des autres, mais du travail d’un constructeur et de ses investissements légitimes. À maintes reprises, Don Ramon est revenu à la charge en s’impatientant de me voir écrire enfin un best-seller, mais là encore il est tombé sur un os. Et pourquoi donc ? Qu’aurais-je à fiche de me donner cette peine ? Tu me vois aligner des poncifs à la Marc Musso ou à la Guillaume Levy, qui font juste leur job comme je fais le mien ? Alors lui de me balancer Joël Dicker, qu’il a lu d’une traite tout en reconnaissant que ce n’est pas de la grande littérature selon lui, comparable aux deux Garcia, Marquez et Lorca. Quant à moi je défends La vérité selon Harry Quebert, que j’ai d’ailleurs lu avant tout le monde sur tapuscrit au temps où Bernard de Fallois prenait ses avis, et me réjouis de la success story de l’auteur, auquel je souhaite de faire aussi bien sinon mieux la prochaine fois malgré le poids de l’argent et de la célébrité. Mais être riche : quelle barbe et surtout quelles complications, même avec Lady L. s’occupant de tout...

À maintes reprises, Don Ramon est revenu à la charge en s’impatientant de me voir écrire enfin un best-seller, mais là encore il est tombé sur un os. Et pourquoi donc ? Qu’aurais-je à fiche de me donner cette peine ? Tu me vois aligner des poncifs à la Marc Musso ou à la Guillaume Levy, qui font juste leur job comme je fais le mien ? Alors lui de me balancer Joël Dicker, qu’il a lu d’une traite tout en reconnaissant que ce n’est pas de la grande littérature selon lui, comparable aux deux Garcia, Marquez et Lorca. Quant à moi je défends La vérité selon Harry Quebert, que j’ai d’ailleurs lu avant tout le monde sur tapuscrit au temps où Bernard de Fallois prenait ses avis, et me réjouis de la success story de l’auteur, auquel je souhaite de faire aussi bien sinon mieux la prochaine fois malgré le poids de l’argent et de la célébrité. Mais être riche : quelle barbe et surtout quelles complications, même avec Lady L. s’occupant de tout...

Pendant que ces dames allaient se royaumer avec Snoopy sur les falaises herbeuses à bufones, l’autre après-midi, je me suis attardé une fois de plus à l’inspection de La Casona, vaste demeure asturienne entièrement rénovée et transformée en maison d’hôte, que je pourrais dire l’œuvre de la vie de ma frangine et de son jules - ou le chef-d’œuvre dans le langage des compagnons artisans-, qui surclasse tout ce que j’en ai vu (de loin) dans les émissions spécialisées, d’un confort extrême mais sans ostentation de luxe tapageur, avec mention spéciale pour le goût sans faille de l’agencement mobilier et de la déco (pas une once de kitsch ou de chiqué) conçus par Doña Hermana Grande…

Pendant que ces dames allaient se royaumer avec Snoopy sur les falaises herbeuses à bufones, l’autre après-midi, je me suis attardé une fois de plus à l’inspection de La Casona, vaste demeure asturienne entièrement rénovée et transformée en maison d’hôte, que je pourrais dire l’œuvre de la vie de ma frangine et de son jules - ou le chef-d’œuvre dans le langage des compagnons artisans-, qui surclasse tout ce que j’en ai vu (de loin) dans les émissions spécialisées, d’un confort extrême mais sans ostentation de luxe tapageur, avec mention spéciale pour le goût sans faille de l’agencement mobilier et de la déco (pas une once de kitsch ou de chiqué) conçus par Doña Hermana Grande… Et nous voici, réunis encore en fin de soirée, devant la téloche espagnole. Dernière vision parfaitement en phase avec la délirante logorrhée crescendo de ces derniers jours : six confrères et sœurs, faiseurs d’opinions et autres spécialistes d’on ne sait quoi réunis autour d’une table : tous parlant en même temps des événements de la semaine, de plus en plus fort et de plus en plus fébrilement, pour ne former finalement qu’une bouillie sonore – véritable débauche de jactance que notre Hermana Grande, stoïquement habituée au genre, appelle bonnement Le Poulailler…

Et nous voici, réunis encore en fin de soirée, devant la téloche espagnole. Dernière vision parfaitement en phase avec la délirante logorrhée crescendo de ces derniers jours : six confrères et sœurs, faiseurs d’opinions et autres spécialistes d’on ne sait quoi réunis autour d’une table : tous parlant en même temps des événements de la semaine, de plus en plus fort et de plus en plus fébrilement, pour ne former finalement qu’une bouillie sonore – véritable débauche de jactance que notre Hermana Grande, stoïquement habituée au genre, appelle bonnement Le Poulailler…

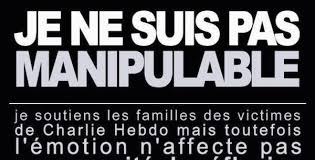

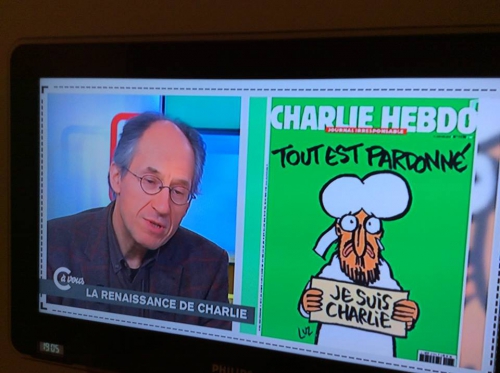

Pour ma part, cependant, non du tout pour me désolidariser de qui que ce soit ni me placer non plus au-dessus de la mêlée, je me suis refusé d’emblée, instinctivement, à l’identification du fameux JE SUIS CHARLIE, qui m’a tout de suite paru de ces incantations collectives tournant bientôt à l’émotion de masse conditionnée…

Pour ma part, cependant, non du tout pour me désolidariser de qui que ce soit ni me placer non plus au-dessus de la mêlée, je me suis refusé d’emblée, instinctivement, à l’identification du fameux JE SUIS CHARLIE, qui m’a tout de suite paru de ces incantations collectives tournant bientôt à l’émotion de masse conditionnée… "Bien entendu, je me range résolument du côté de la liberté d'expression, ma solidarité avec Charlie-Hebdo et Le Canard enchaîné est totale, même si les caricatures ne sont pas ma forme d'art préféré. Que ces inoffensives plaisanteries, très XIXe siècle, puissent susciter d'intenses mouvements de foules, des incendies, des affrontements, des morts, voilà qui est plus pathologiquement inquiétant, à supposer que le monde où nous vivons soit tout simplement de plus en plus malade. Il l'est, et il vous le crie. Là-dessus, festival d'hypocrisie générale qui, si mes renseignements sont exacts, fait lever les maigres bras épuisés de Voltaire au ciel. On évite de se souvenir qu'il a dédié, à l'époque, sa pièce Mahomet au pape Benoît XIV, lequel l'a remercié très courtoisement en lui envoyant sa bénédiction apostolique éclairée. Vous êtes sûr ? Mais oui. Je note d'ailleurs que le pape actuel, Benoît XVI, vient de reparler de Dante avec une grande admiration, ce qui n'est peut-être pas raisonnable quand on sait que Dante, dans sa Divine Comédie, place Mahomet en Enfer. Vérifiez, c'est au chant XXVIII, dans le huitième cercle et la neuvième fosse qui accueillent, dans leurs supplices affreux, les semeurs de scandale et de schisme. Le pauvre Mahomet (Maometto) se présente comme un tonneau crevé, ombre éventrée "du menton jusqu'au trou qui pète" (c'est Dante qui parle, pas moi). Ses boyaux lui pendent entre les jambes, et on voit ses poumons et même "le sac qui fait la merde avec ce qu'on avale"). Il s'ouvre sans cesse la poitrine, il se plaint d'être déchiré. Même sort pour Ali, gendre de Mahomet et quatrième calife.

"Bien entendu, je me range résolument du côté de la liberté d'expression, ma solidarité avec Charlie-Hebdo et Le Canard enchaîné est totale, même si les caricatures ne sont pas ma forme d'art préféré. Que ces inoffensives plaisanteries, très XIXe siècle, puissent susciter d'intenses mouvements de foules, des incendies, des affrontements, des morts, voilà qui est plus pathologiquement inquiétant, à supposer que le monde où nous vivons soit tout simplement de plus en plus malade. Il l'est, et il vous le crie. Là-dessus, festival d'hypocrisie générale qui, si mes renseignements sont exacts, fait lever les maigres bras épuisés de Voltaire au ciel. On évite de se souvenir qu'il a dédié, à l'époque, sa pièce Mahomet au pape Benoît XIV, lequel l'a remercié très courtoisement en lui envoyant sa bénédiction apostolique éclairée. Vous êtes sûr ? Mais oui. Je note d'ailleurs que le pape actuel, Benoît XVI, vient de reparler de Dante avec une grande admiration, ce qui n'est peut-être pas raisonnable quand on sait que Dante, dans sa Divine Comédie, place Mahomet en Enfer. Vérifiez, c'est au chant XXVIII, dans le huitième cercle et la neuvième fosse qui accueillent, dans leurs supplices affreux, les semeurs de scandale et de schisme. Le pauvre Mahomet (Maometto) se présente comme un tonneau crevé, ombre éventrée "du menton jusqu'au trou qui pète" (c'est Dante qui parle, pas moi). Ses boyaux lui pendent entre les jambes, et on voit ses poumons et même "le sac qui fait la merde avec ce qu'on avale"). Il s'ouvre sans cesse la poitrine, il se plaint d'être déchiré. Même sort pour Ali, gendre de Mahomet et quatrième calife. Au cœur de la nuit, alors que les commentaires les plus contradictoires, voire les plus délirants se répandent sur la Toile avec leur lot d’arrière-pensées idéologiques et de haine tripale tous azimuts, je pense aux deux tueurs traqués comme des bêtes, dont les faciès de brutes ont déjà fait le tour du monde, après leur prompte identification sur des indices signalant leur excessive assurance ou leur affolement, fuyant mais comme s’ils devaient être pris, et dont je ne serais pas étonné qu’ils se piègent eux-mêmes dans je ne sais quelle trappe, avec la mort au but, la kalachnikov au poing et la bénédiction des fous furieux de l’islam se caricaturant lui-même.

Au cœur de la nuit, alors que les commentaires les plus contradictoires, voire les plus délirants se répandent sur la Toile avec leur lot d’arrière-pensées idéologiques et de haine tripale tous azimuts, je pense aux deux tueurs traqués comme des bêtes, dont les faciès de brutes ont déjà fait le tour du monde, après leur prompte identification sur des indices signalant leur excessive assurance ou leur affolement, fuyant mais comme s’ils devaient être pris, et dont je ne serais pas étonné qu’ils se piègent eux-mêmes dans je ne sais quelle trappe, avec la mort au but, la kalachnikov au poing et la bénédiction des fous furieux de l’islam se caricaturant lui-même. Avant l’excellent souper rituel de notre Hermana Grande, nous avons suivi les journaux télévisés français et espagnols,où revenaient en boucle, comme au lendemain du 11 septembre, les images de l’attentat et de la folle traque, et comme un malaise m’a peu à peu submergé,mêlé de dégoût et de chagrin, de révolte et d’agacement de plus en plus aigu,notamment en voyant l’espèce d’excitation trouble qui semblait posséderlittéralement certaines et certains, sur le petit écran, où l’apparition d’unsous-titre, LA FRANCE AU CENTRE DU MONDE, m’a fait réagir avec autant de perplexité qu’au premier JE SUIS CHARLIE…

Avant l’excellent souper rituel de notre Hermana Grande, nous avons suivi les journaux télévisés français et espagnols,où revenaient en boucle, comme au lendemain du 11 septembre, les images de l’attentat et de la folle traque, et comme un malaise m’a peu à peu submergé,mêlé de dégoût et de chagrin, de révolte et d’agacement de plus en plus aigu,notamment en voyant l’espèce d’excitation trouble qui semblait posséderlittéralement certaines et certains, sur le petit écran, où l’apparition d’unsous-titre, LA FRANCE AU CENTRE DU MONDE, m’a fait réagir avec autant de perplexité qu’au premier JE SUIS CHARLIE…

Ceux qui seraient tenté de dire que c’est quand même

Ceux qui seraient tenté de dire que c’est quand même  Celle qui baisse les yeux devant le minaret de Saïd du haut duquel il la domine à en croire Michel Houellebecq / Ceux qui au cocktail des Lemercier enjoignent haut et fort le Grand Mufti de se désolidariser des déprédations commises dans un quartier français /

Celle qui baisse les yeux devant le minaret de Saïd du haut duquel il la domine à en croire Michel Houellebecq / Ceux qui au cocktail des Lemercier enjoignent haut et fort le Grand Mufti de se désolidariser des déprédations commises dans un quartier français /  Celui qui a été emprisonné par le leader palestinien Mahmoud Abbas (présent au bal des charlots) au motif qu’il voyait de l’érotisme dans la vie du Prophète et qu’il a cafté sur Internet / Celle qui se pointe à la porte de Michel Houellebecq (millionnaire connu de l’avenue de Choisy) pour lui dire qu’elle est à la fois CHARLIE et marieuse prête à lui vendre ses filles s’il promet de les fouetter / Ceux qui découvrent en y arrivant que les vierges du Paradis sont des putains de lycéennes violées par les frères de Boko-Haram / Celui qui comprend mal qu’un Dieu sans visage puisse mal prendre une caricature même sur papier de chiottes / Cell e qui pleure ceux qui ne sont plus CHARLIE / Ceux qui ont dessiné le nouveau pull Benetton en pur shetland à l’effigie de CHARLIE et cible dans le dos pour les snipers d'une autre orientation religieuse,etc.

Celui qui a été emprisonné par le leader palestinien Mahmoud Abbas (présent au bal des charlots) au motif qu’il voyait de l’érotisme dans la vie du Prophète et qu’il a cafté sur Internet / Celle qui se pointe à la porte de Michel Houellebecq (millionnaire connu de l’avenue de Choisy) pour lui dire qu’elle est à la fois CHARLIE et marieuse prête à lui vendre ses filles s’il promet de les fouetter / Ceux qui découvrent en y arrivant que les vierges du Paradis sont des putains de lycéennes violées par les frères de Boko-Haram / Celui qui comprend mal qu’un Dieu sans visage puisse mal prendre une caricature même sur papier de chiottes / Cell e qui pleure ceux qui ne sont plus CHARLIE / Ceux qui ont dessiné le nouveau pull Benetton en pur shetland à l’effigie de CHARLIE et cible dans le dos pour les snipers d'une autre orientation religieuse,etc.

Dans la foulée, je nous ai lu les six pages consacrées, par l’édition du week-end de Libération, au nouveau roman de Michel Houellebecq, avec un grand papier de présentation de Philippe Lançon, plutôt admiratif, un contrepoint de Laurent Joffrin soulignant l’équivoque du « message » politique du livre et son utilisation possible par l’extrême-droite, et, à mes yeux la plus intéressante : une mise au point de l’essayiste-philosophe Abdennour Bidar (auteur de L’islam sans soumission…) qui montre la méconnaissance et l’incompréhension, par Houellebecq, de cet islam qu’il caricature et projette dans un avenir social et politique inimaginable en France. Autant dire que je brûle de m’en faire une idée personnelle précise.

Dans la foulée, je nous ai lu les six pages consacrées, par l’édition du week-end de Libération, au nouveau roman de Michel Houellebecq, avec un grand papier de présentation de Philippe Lançon, plutôt admiratif, un contrepoint de Laurent Joffrin soulignant l’équivoque du « message » politique du livre et son utilisation possible par l’extrême-droite, et, à mes yeux la plus intéressante : une mise au point de l’essayiste-philosophe Abdennour Bidar (auteur de L’islam sans soumission…) qui montre la méconnaissance et l’incompréhension, par Houellebecq, de cet islam qu’il caricature et projette dans un avenir social et politique inimaginable en France. Autant dire que je brûle de m’en faire une idée personnelle précise. Après nos retrouvailles à La Casona de Andrin,suivies d’une balade le long des corniches herbeuses surplombant l’océan – on qualifie justement ces régions de Suisse atlantique - , la soirée s’est passée en petit clan, avec trois jolis enfants turbulents à souhait, comme le sera, avec dix fois plus de monde, la journée de demain toute dévolue à la célébration, à Oviedo, des 80 ans de notre cher Abuelito, rescapé d’une récente chute dans l’escalier et dont je complète mentalement le portrait que j’ai brossé de lui depuis trois semaines, lui donnant tour à tour la mine d’un migrant farouche de trente ans, d’un demeuré hydrocéphale, d’un chenoque aux traits noyés dans le médium de glacis et enfin, ayant nettoyé ma toile à la térébenthine et tout repris à zéro à l’acryl, d’un personnage plus proche de l’original ou à peu près, moyennant quelques retouches dans la prunelle et sur le fil des lèvres.

Après nos retrouvailles à La Casona de Andrin,suivies d’une balade le long des corniches herbeuses surplombant l’océan – on qualifie justement ces régions de Suisse atlantique - , la soirée s’est passée en petit clan, avec trois jolis enfants turbulents à souhait, comme le sera, avec dix fois plus de monde, la journée de demain toute dévolue à la célébration, à Oviedo, des 80 ans de notre cher Abuelito, rescapé d’une récente chute dans l’escalier et dont je complète mentalement le portrait que j’ai brossé de lui depuis trois semaines, lui donnant tour à tour la mine d’un migrant farouche de trente ans, d’un demeuré hydrocéphale, d’un chenoque aux traits noyés dans le médium de glacis et enfin, ayant nettoyé ma toile à la térébenthine et tout repris à zéro à l’acryl, d’un personnage plus proche de l’original ou à peu près, moyennant quelques retouches dans la prunelle et sur le fil des lèvres.

À Toulouse, ce dimanche 4 janvier. - En nous baladant hier dans les rues et par les places de la Ville rose, j'ai ressenti le confort supérieur de ce qu'on peut dire simplement la civilisation. C'était samedi et la place du Capitole était pleine de bonnes gens, les librairies étaient pleines aussi alors qu'il est de bon ton de dire que plus personne ne lit, les terrasses étaient pleines également et le bord de la Garonne accueillait autant de gens aimables qui semblaient prendre le temps de songer tandis que les pigeons faisaient leur job. Je me suis alors rappelé la première fois que j'ai passé, trop vite, à Toulouse, invité à un salon du livre par Marc Trillard, où j'avais fait la connaissance de quelques écrivains de premier ordre, dont Lambert Schlechter le poète-(im)moraliste luxembourgeois à la Ceronetti, Patrick Roegiers le râleur de grand style et François Emmanuel le médium des sentiments délicats - illustrant tous deux le génie belge, et je me rappelle Daniel de Roulet tôt levé en costume de coureur à pied, filant sur ses longues pattes de gazelle gauchiste pour ses vingt bornes matutinales...

À Toulouse, ce dimanche 4 janvier. - En nous baladant hier dans les rues et par les places de la Ville rose, j'ai ressenti le confort supérieur de ce qu'on peut dire simplement la civilisation. C'était samedi et la place du Capitole était pleine de bonnes gens, les librairies étaient pleines aussi alors qu'il est de bon ton de dire que plus personne ne lit, les terrasses étaient pleines également et le bord de la Garonne accueillait autant de gens aimables qui semblaient prendre le temps de songer tandis que les pigeons faisaient leur job. Je me suis alors rappelé la première fois que j'ai passé, trop vite, à Toulouse, invité à un salon du livre par Marc Trillard, où j'avais fait la connaissance de quelques écrivains de premier ordre, dont Lambert Schlechter le poète-(im)moraliste luxembourgeois à la Ceronetti, Patrick Roegiers le râleur de grand style et François Emmanuel le médium des sentiments délicats - illustrant tous deux le génie belge, et je me rappelle Daniel de Roulet tôt levé en costume de coureur à pied, filant sur ses longues pattes de gazelle gauchiste pour ses vingt bornes matutinales...  Michel Houellebecq a bien vu, dans La Carte et le territoire, la France provinciale plus ou moins dénaturée que nous avons traversée l'an dernier de part en part, notamment mortifiés par la disparition des cafés et autres zincs de bourgs et de villages, mais nous aimons retrouver, de loin en loin, les vestiges de la France de Rabelais, ou ce qu'il reste de culture point trop culturelle, au sens des administrations et des pions de la République, de Montpellier à Toulouse et dans les propos de Michel Foucault au micro de Jacques Chancel que nous écoutons dans notre Jazz japonise hybrid...

Michel Houellebecq a bien vu, dans La Carte et le territoire, la France provinciale plus ou moins dénaturée que nous avons traversée l'an dernier de part en part, notamment mortifiés par la disparition des cafés et autres zincs de bourgs et de villages, mais nous aimons retrouver, de loin en loin, les vestiges de la France de Rabelais, ou ce qu'il reste de culture point trop culturelle, au sens des administrations et des pions de la République, de Montpellier à Toulouse et dans les propos de Michel Foucault au micro de Jacques Chancel que nous écoutons dans notre Jazz japonise hybrid...  Jean Clair à propos du voyage en France: "Les Français sont devenus assez indifférents à la beauté de leurs payages et assez grossiers de leur palais pour qu'on les soupçonne de n'avoir inventé le TGV que pour ne plus rien voir des premiers et pour mortifier le second. Voyager est devenu une purge, qu'il faut opérer au plus vite".

Jean Clair à propos du voyage en France: "Les Français sont devenus assez indifférents à la beauté de leurs payages et assez grossiers de leur palais pour qu'on les soupçonne de n'avoir inventé le TGV que pour ne plus rien voir des premiers et pour mortifier le second. Voyager est devenu une purge, qu'il faut opérer au plus vite".