À La Désirade ce 1er avril. – Je me dis ce matin que je devrais tout faire en sorte de retrouver et préserver ma belle humeur. Toute forme de hargne à éviter. Question d’hygiène. Bien plutôt pratiquer l’ironie, ou l’humour pince-sans-rire à la Philippe Sollers. Par rapport à un Michel Onfray, ainsi, Philippe Muray parle de « sinistre Homais », tandis que Sollers évoque un « sympathique philosophe », suivez mon regard...

Ce samedi 4 avril. – J’étais en train de m’énerver, hier, sur les pages excessivement réductrice de Cosmos consacrées au temps, et plus précisément à ce que Michel Onfray appelle le « temps mort », lequel serait celui de la société globalement nihiliste dans laquelle nous vivons, lorsque je ne sais quel ange m’a glissé L’Opéra du monde entre les mains, dont quelques pages du Prologue m’ont immédiatement sauté aux yeux par leur extraordinaire plasticité et leur fulgurante intelligence poétique, notamment sur ce thème, précisément, du temps et, plus important encore : sur la confrontation entre science et poésie. C’était la réponse miraculeuse, bonnement inspirée, qu’appelaient les pages si péremptoirement tendancieuses du « philosophe », qui en arrive à proférer cette ineptie selon laquelle les trois livres du monothéisme constitueraient des écrans dressés entre nous et le monde réel, autant que « la plupart des livres ». Du coup me suis-je attelé à un Dialogue schizo qui me semble, lui aussi, une réponse sensée à ces énormités…

Ce samedi 4 avril. – J’étais en train de m’énerver, hier, sur les pages excessivement réductrice de Cosmos consacrées au temps, et plus précisément à ce que Michel Onfray appelle le « temps mort », lequel serait celui de la société globalement nihiliste dans laquelle nous vivons, lorsque je ne sais quel ange m’a glissé L’Opéra du monde entre les mains, dont quelques pages du Prologue m’ont immédiatement sauté aux yeux par leur extraordinaire plasticité et leur fulgurante intelligence poétique, notamment sur ce thème, précisément, du temps et, plus important encore : sur la confrontation entre science et poésie. C’était la réponse miraculeuse, bonnement inspirée, qu’appelaient les pages si péremptoirement tendancieuses du « philosophe », qui en arrive à proférer cette ineptie selon laquelle les trois livres du monothéisme constitueraient des écrans dressés entre nous et le monde réel, autant que « la plupart des livres ». Du coup me suis-je attelé à un Dialogue schizo qui me semble, lui aussi, une réponse sensée à ces énormités…

Neiges de Pâques

(Dialogue schizo)

Sur la lecture de Cosmos de Michel Onfray. De l’inanité de la pensée binaire. La réponse du poète dans L’Opéra du monde de Jacques Audiberti.

Sur la lecture de Cosmos de Michel Onfray. De l’inanité de la pensée binaire. La réponse du poète dans L’Opéra du monde de Jacques Audiberti.

Moi l’autre : - Tu ne le trouves pas grave courageux, JLK,de persévérer dans la lecture de Cosmos ?

Moi l’un : - Bah, tu connais sa curiosité de vieille chouette omnivore. Hier soir encore il regardait la série tirée de Fargo. Un vrai toxique, mais pas pire en somme que le toxique du penseur binaire. Et c’est ça qui le branche je crois : la mesure du taux de toxicité des phénomènes actuels. Certaine fascination, aussi, devant la bêtise, ou disons le manque de sens commun, de certains intelligents claquemurés dans leur système. Flaubert ne faisait pas autre chose quand il établissait le catalogue de la Redoute des niaiseries universalistes de Bouvard et Pécuchet. Or le projet de Michel Onfray de Tout Savoir, genre encyclopédie pour les ados ardents, relève de la même nigauderie mégalo.

Moi l’autre : - Je te trouve sévère ce matin. C’est la neige qui t’énerve ?

Moi l’un : - Pas du tout ! D’ailleurs tu te rappelles le constat du poète : « Le plus favorable moment, pour parler de l’été qui vient, c’est quand la neige tombe »…

Moi l’autre : - Tu cites L’opéra du monde de notre cher Audiberti…

Moi l’un : - Et j’enchaîne de mémoire : « Le rotativisme des saisons est un des charmes les plus démoniaques du système.Dans notre monde familier les saisons se suivent régulières à varier avec monotonie la figure du temps, promesse de mourir. Printemps. Automne…Cariatides d’une symbolique sentimentale… Vieilles rosses, mais pimpantes, d’un manège place du Combat… »

Moi l’autre : - Tu sais L’opéra du monde par cœur ?

Moi l’un : - Tu crois que je faisais quoi, à douze ans, à l’âge où Michel Onfray lisait la Critique de la raison pure en BD ? Je cultivais mon jardinet candide…

Moi l’autre : - Et la suite, puisque aussi bien Onfray parle de notre perception altérée du temps ?

Moi l’un : - Ah oui, le temps de la campanule et du bambou ! Ses pages délicieuses sur le temps biologique redécouvert par Michel Siffre dans son gouffre. Plutôt intéressant question docu, mais Audiberti prend la tangente irrécupérable : « L’été, nous ne l’apercevons bien qu’à travers la neige. La neige, sous le manteau d’une coutume en forme de loi, nous enseigne que l’hiver cherra comme elle choit pour laisser la place à la petite varice évidente à la guibolle des baigneuses du Mourillon. Pour jouir de l’hiver dans l’hiver et de l’été dans l’été, faudrait être glaçon ou lézard. Nous, nous-qui-sont-l’homme, notre destin, les philosophes s’énervent à nous le seriner, c’est de nous « projeter » sans cesse et de nous attendre,parfois en trépignant, à une courte portée de calendrier. Ainsi n’existons-nous jamais qu’en arrière et en avant »…

Moi l’autre : - Tout ça tombe pile-poil ! C’est génialement la réponse du poète au prof de philo qui redécouvre qu’il y a plusieurs temps et qui prétend, dans la foulée du géologue faisant l’expérience du non-temps nocturne du gouffre souterrain, découvrir un subconscient biologique reléguant le pauvre Freud à la dimension d’un sondeur de canapés…

Moi l’un : - De là ton étonnement devant la patience de JLK ?

Moi l’autre : - Non, je visais plutôt les énormités du chapitre suivant de Cosmos, intitulé Construction d’un contre-temps où,après avoir décrit le « temps mort » que nous vivons dans notre civilisation selon lui en toute fin de bail, il affirme crânement que« nous sommes des ombres qui vivons dans un théâtre d’ombre » et que« notre vie, c’est souvent la mort »…

Moi l’un : - Lieu commun qui se tient, comme Eschyle l’avait dit en revenant du bain…

Moi l’autre : - À cela près que d'après Onfray l'on ne sortira du temps mort de notre civilisation que par la porte de secours du « temps hédoniste », à l’opposé du « temps nihiliste » dominant. Alors le scout de sortir son kit de survie : « Revitaliser le temps passe par un changement de notre mode de présence au monde »…

Moi l’un : - Là encore, fameuse découverte, qui me rappelle la collection Marabout-Junior rayon « Mieux vivre »…

Moi l’autre : - Et le pompon des constats : à savoir que nous n’accéderons vraiment à la présence au monde qu’en « supprimant les écrans qui s’interposent entre le réel et nous, à commencer par « la quasi totalité des livres », jouant ce rôle d’écran, et « les trois livres du monothéisme, bien sûr »…

Moi l’un : - Bien sûr ! Que n’y avons-nous pensé !

Moi l’autre : - Je n’ai pas fini, et c’est Michel Onfray qui parle : « Le temps mort nous tue. Dans nos temps nihilistes, l’adolescent prisonnier de l’instant creux va transformer sa vie en juxtaposition d’instants creux jusqu’à ce que la mort emporte ce corps sansâme. »

Moi l’un : - Je vois le topo : tous ces adolescents aux corps creux sans âme. Et les filles de Lady L. et JLK qui errent présentement entre le temps du Costa Rica (passé minuit à notre midi) ou Khao Lak (l’heure du tchaï des thaïs !), et le petit Maveric prisonnier de son instant nihiliste…

Moi l’autre : - Et pourtant l’espoir brille encore grâce au plan marketing du philosophe dans le mouroir : « Seule la fidélité au passé nous permet une projection dans l’avenir… »

Moi l’un : - Eh mais, il se contredit ! Tout à l’heure il balançait la quasi-totalité des livres-écrans aux orties…

Moi l’autre : - Minute papillon : « Car le passé, c’est la mémoire, donc les choses apprises… »

Moi l’un : - La poule découvre le couteau suisse multifonctions dans la cour du lycée !

Moi l’autre : -« … le souvenir des odeurs, des couleurs, des parfums, du rythme des chansons… »

Moi l’un : - Tagada, tagada, voilà les Dalton !

Moi l’autre : - «… des chiffres, des lettres, des vertus, des sagesses, des leçons de choses, du nom des fleurs et des nuages, des émotions et des sensations vécues, des étoiles dans le ciel au-dessus de sa tête d’enfant et des anguilles dans la rivière de ses jeunes années, des paroles qui comptent, des habitudes, des voix aimées, des expériences acquises qui constituent autant de petite perceptions emmagasinées dans la matière neuronale : elles nous font être ce que nous sommes comme nous le sommes »…

Moi l’un : - Ma « matière neuronale » percute ! On est là dans le summum de la phénoménologie poétique à filets pseudo-scientifiques. Quand l’hiver cherra, l’été sera, et l’ANGE pansera ses engelures…

Moi l’autre : - Tu auras remarqué l’inscription figurant sur le bandeau publicitaire de Cosmos : Vers une sagesse sans morale…

Moi l’un : - À moins qu’il ne s’agisse du contraire, au vu des citations moralisantes que tu nous as balancées : vers une morale sans sagesse. Mais attendons la suite de la lecture de JLK pour ne pas conclure en précipice…

Moi l’autre : - Revenons donc plutôt à l’été de L’Opéra dumonde et à la réponse du poète au scientiste…

Moi l’un : - De mémoire toujours, donc, hardi :« L’été qui vient, comment s’appelle-t-il ? Atome. Avant l’automne, l’atome. Le grand été d’une non terrienne brillance et d’une indescriptible bigarrure va s’horizontant, un peu mexicain, derrière les collines et les docks. Il bourdonne déjà, chant d’un coq sur une crête, mais la crête se disjoint en hauteur comme les portes d’une écluse préceleste »…

Moi l’autre : On en redemande !

Moi l’un : Donc voici pour nous lancer sur la passerelle courant de la poésie poétique à la science scientifique telle que, mieux que Michel Onfray, Michel Serres l’a parfois décrite. La mémoire de nos enfances n’est pas tarie, de loin pas : « Certes, le soleil, encore, éclairera des groupes d’éclaireurs à couteau suisse sur le quai des gares, viveles vacances ! ».

Mais Audiberti fait la nique au scientiste en renversant l’ordre des préséances, où l’immémoriale incantation se révèle plus neuve ce matin que les compilations computées de poussières d’étoiles. Car « le soleil accrochera une virgule de gaieté à l’angle amer de la bouche d’un spectateur neutral ».

Moi l’autre : - Encore ! Soyons plus précis !

Moi l’un : « Dans l’été qui vient par les cactus de l’Arizona, le savant newtonien, polytechnique et bachelier, contraint defignoler toujours davantage son turbin de détective universel, ne peut plus feindre d’ignorer que plus il s’occupe de la matière, sans cesse mesurée et dénombrée par lui par un enfantin scrupule de sécheresse et de probité, plus il s’écarte du centre vivant du problème, dont, cependant, voici qu’il se rapproche, pour autant qu’il en vient à trifouiller une mystérieuse étoffe qui n’est plus la matière du monde, censément objective, mais celle de sa propre énergie mentale (si l’on admet que l’atome la constitue intrinséquement elle aussi ). Un jour d’été (bocks, feuillages verts, jeunes filles) le soleil, le brave vieux soleil des chevauchées et des automobiles, celui de François Pizarre, de Buffalo Bill et de Guy de Maupassant, pénétrera par les grands vasistas corbusiers d’un collegium scientifique »…

Moi l’autre : - Envoyez la soudure

Moi l’un : - Le soleil donc à pleins photons : «Il flattera de sa clarté conservatrice le visage d’un chercheur post-cartésien,ultra-newtonien. Celui-ci vient d’établir la formule mathématique de la valeur expérimentale qui préside à la cohésion d’un quelconque agrégat de molécules (un corps d’homme, un platane, un caillou) ».

Moi l’autre : - Je remarque au passage que, lorsque Michel Onfray parle de la mort de son père, celui-ci s’élève mystérieusement au-dessus du « quelconque agrégat de molécules »...

Moi l’un : - Tout est là, et ce n’est pas qu’affaired’affectivité ou de livret de famille. Mais je continue l’angélique exposé : « Notre chercheur a posé : A (force explosive de l’atome), N (nombre infini), G (gravitation), E (espace). Et puis il est passé dans le bureau voisin pour contrôler, de visu, si les atomes constitutifs des jambes de sa dactylo Rosa-Nancy, fidèles à la poussée agrégative et à l’équilibre cohésif (algébrisés, à l’instant, sur le papier, demain de maître) décrivant toujours entre elles, hors du léger surah de la petite robe imprimée,cet angle rond qui fait bondir le cœur des messieurs. Ou bien alla-t-il donnerun coup de pouce au compteur d’électrons, installé dans le vestibule d’honneur, pour l’instruction des visiteurs et la fierté des commanditaires. De retour à sa table, il jette les yeux sur la formule toute fraîche.

Que lit-il ?

ANGE.

ANGE.

Ah ! C’était bien la peine ! C’était bien la peine d’avoir tenu pour obscurantistes et rétrogrades les aquinistes,les dantesques, les mallarmeux et toute la clique latine »…

Moi l’autre : - On dirait que ton hugolien délirant vient de lire Cosmos et lui fait la nique !

Moi l’un : - C’est mieux qu’une leçon de catéchisme hédoniste puisque l’érotisme de la langue s’y exerce sans naturisme intellectuel formaté, à bouche d’or que veux-tu. Je continue donc tellement c’est bon : « C’était bien la peine d’avoir sué des milliers de locomotives, d’avoir inventé le kilowatt, d’avoir empesté de pétrole et de broadcasting l’atmosphère des villes et des campagnes pour en arriver, au bout de cette colossale fatigue à travers les gares du Nord et les usines de Billancourt, à se trouver nez à nez avec un vocabulaire qui n’était, semblait-il que des enfants, des vieilles femmes et des décorateurs de gâteauxtrop jolis pour qu’on les mange. L’ange, le djinn et le génie, froufroutant aux grandes salles, bondissant des eaux marbrées, décousant l’écorce des platanes, s’imposent au cartésien qui n’a plus qu’à jeter ses cartes »…

Moi l’autre : - Mais n’est-ce pas de cela justement que Michel Onfray rêve lui aussi, à sa façon ?

Moi l’un : - Ce n’est pas exclu car le garçon n’a pas mauvais fond, juste trop engoncé dans son corps professoral, bridé comme un chapon dans les ficelles médiatiques, abusé par son hubris, sans fibre poétique réelle ni réelle folie frappadingue à la Sloterdijk. Mais là encore attendons la suite du feuilleton. Je reviens au mystique Acrobate : « Quand l’homme se convaincra, par un beau soir de grands jardins brésiliens, que les événements s’accomplissent au-dedans de sa tête, dans le mystérieux nucléus autour de quoi voltige, avec ses logarithmes et ses générators, comme le huitième électron coronaire du baryum, et qu’il n’est toutefois pour rien dans ce qui se passe en lui, même si ce qui se passe en lui lui revient sur la figure ou sur la poitrine sous la forme de grandes gifles mortelles ou de légions d’honneur, il se couchera dans un peu de douceur et de fraîcheur encore, délaissant générators et logarithmes, pour sommeiller, les yeux ouverts, dans le parfum impérial et séminal des grands baisers d’espéranceet de nouvelle origine.

Parce qu’enfin il pensera qu’il va mourir»...

°°°

Et voilà pour ce samedi de Pâques. Quant à ce livre inestimable, abordé vingt fois mais jamais empoigné vraiment, j’ai comme l’impression qu’il va m’accompagner tous les jours, et Talent, et Dimanche m’attend, et Monorail et tout Audiberti pêle-mêle,jusqu’à la conclusion de La Vie des gens. Plus que le très incisif mais intermittent HM c’est en effet ma dynamite franco-africaine que ce grand lyrique hugolien à fusées marines et soleils irradiants. Plus que Charles-Albert aussi : plus qu’aucun autre, je crois, dans notre langue.

°°°

Le mépris manifesté par Michel Onfray à l’égard des croyances et autres rites propres à la tradition chrétienne en dit bien plus sur son vide et sa vulgarité que sur tout cela qui lui échappe absolumentet par exemple, ce soir, le mystère de cette nuit, le feu de la nuit mystérieuse durant laquelle le Christ, etc. Le Feu pascal me rappelant alors certaine veillée après l’évocation mystique, par l’abbé Vincent, de l’Arbre de Jessé…

Ce 5 avril, dimanche de Pâques. – En écho à un texte évoquant les Pâques de nos enfances, et les dimanches que c’était, l’excellente Jacqueline Thévoz, sur Facebook, se désole du fait que ces dimanches-là n’auront plus jamais cours dans le monde qui est le nôtre, et j’abonde sans abonder vu que je me dis, en mon optimisme increvable, que les Pâques du cœur sont en nous et que leurs dimanches resteront à jamais inaltérables malgré les églises vides et les discours creux des sympathiques fonctionnaires de Dieu à vocation nouvelle de psychothérapeutes plus ou moins lénifiants ou de saintes et de saints, va savoir, aux dimanches de la vie…

Ce 5 avril, dimanche de Pâques. – En écho à un texte évoquant les Pâques de nos enfances, et les dimanches que c’était, l’excellente Jacqueline Thévoz, sur Facebook, se désole du fait que ces dimanches-là n’auront plus jamais cours dans le monde qui est le nôtre, et j’abonde sans abonder vu que je me dis, en mon optimisme increvable, que les Pâques du cœur sont en nous et que leurs dimanches resteront à jamais inaltérables malgré les églises vides et les discours creux des sympathiques fonctionnaires de Dieu à vocation nouvelle de psychothérapeutes plus ou moins lénifiants ou de saintes et de saints, va savoir, aux dimanches de la vie…

Ce lundi 6 avril. – Belle virée aujourd’hui, en compagnie de Snoopy, par les hauts de Morcles, les bains de Lavey (sans le chien) et les corniches encore enneigées de Sonchaux d’où nous assistons à un sunset orangé sur l’immensité bleutée du lac évoquant ce soir un fjord ou une mer intérieure ; et je ne cesse de me dire et de me répéter : chance que, chance que, chance que tout ça ma foi…

°°°

Reprenant l’autre jour la lecture du Confort intellectuel de Marcel Aymé, je me suis dit que cela tombait bien alors que j’achoppais à la langue de MichelOnfray dont les expressions pompeuses, autant que les platitudes modulées comme autant de grave constats , ne cessent de plomber un discours d’une jobardise caractérisée.

Reprenant l’autre jour la lecture du Confort intellectuel de Marcel Aymé, je me suis dit que cela tombait bien alors que j’achoppais à la langue de MichelOnfray dont les expressions pompeuses, autant que les platitudes modulées comme autant de grave constats , ne cessent de plomber un discours d’une jobardise caractérisée.

Or la suite de Cosmos, ce soir, me sidère, autant par la muflerie profonde del’auteur à l’égard de tout ceux qui ne pensent pas comme lui, que par la débilité de ses considérations, ici sur Nietzsche dont il dégomme l’approche de Gilles Deleuze avant de proclamer ce que lui entend par volonté de puissance, à prendre alors comme une involontaire profession de foi de mégalomane vitaliste.

Dans Le confort intellectuel, Marcel Aymé fait dire à son Monsieur Lepage, prototype de l’honnête homme à la française (style ligne claire, de Stendhal à Léautaud) hostile à toute rhétorique obscure et à toute inflation verbale, qu’une certaine poésie à moulures et grands effets fumigènes – il vise certain amphigouri des Fleurs du mal, non sans mauvaise foi – a pollué le goût français et fausse encore notre jugement actuel en la matière, au prix de ce qu’il taxe de « malhonnêteté ». Mais la magie de Baudelaire, le génie clair obscur des Fleurs du mal, la musicalité et la plasticité de cette poésie résistent à la critique, même si celle-ci n’a pas « tout faux ».

En revanche, il faudrait un Flaubert pour juger de la malhonnêteté cent fois plus manifeste et pendable de la rhétorique d’un Michel Onfray, dont le Cosmos relève du Grand Sottisier…

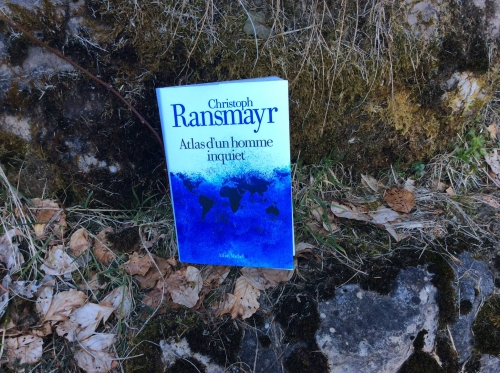

Ce mercredi 8 avril. – En abordant le nouveau livre de Christoph Ransmayr que m’envoient les éditions Albin Michel, intitulé Atlas d’un homme inquiet et traduit, garantie de haute qualité, par Bernard Kreiss , tout de suite je me suis trouvé en partance pour le bout du monde, dans les creux vertigineux et sur les lames du Pacifique, direction les îles de Pâques. Ensuite j’ai titubé dans la neige plâtrant le rempart de neuf mille kilomètres de Wànli Chang Chén, quelque part entre Jinshanling et Simatai, où j’ai rencontré ce Mr Fox de Swansea qui se livre là-haut à des recherches sur les chants d’oiseaux, puis je me suis retrouvé sous l’araucaria géant surplombant la tombe ouverte du vieux Senhor Herzfeld, constatant que les graines ruisselant des hautes branches sur les amis réunis figuraient une sorte d’éternité.

Tout de suite j’ai flairé les espaces et le temps et les gens d’un grand livre dans lequel, je le pressens, je vais faire ces jours un nouveau voyage sans pareil.

Tout de suite j’ai flairé les espaces et le temps et les gens d’un grand livre dans lequel, je le pressens, je vais faire ces jours un nouveau voyage sans pareil.

°°°

Christoph Ransmayer dans Atlas d’un homme inquiet,au début de de Cueilleurs d’étoiles :« Je vis un serveur s’étaler de tout son long sur le parking d’un café de la ville côtière californienne de San Diego. Alors qu’à l’instant même il paraissait encore très à l’aise avec son plateau chargé de boissons qu’il portait en équilibre au-dessus de l’épaule, l’homme avait trébuché sur un câble reliant la batterie d’une voiture à un télescope guidé par ordinateur. À présent il était couché dans les débris de verres, des bouteilles et des tasses constituant la commande de clients qui s’étaient subitement avisés qu’il valait mieux sortir que de rester collé au bar, ou qui attendaient déjà dehors depuis des heures, debout entre les voitures ou assis sur des chaises pliantes qu’ils avaient pris soin d’emporter, tous occupés à observer à travers les jumelles, au télescope ou à l’oeil nu le ciel crépusculaire où scintillaient les premières étoiles ».

Voici quelques semaines, paraissaient deux livres: un recueil de ses Essais politiques, chez Calmann-Lévy, déjà présenté en ces colonnes; et un passionnant Interrogatoire à distance, où le lecteur découvrira l'exceptionnelle élévation d'esprit du nouveau président de la République tchécoslovaque, dont on espère que sa fonction ne piégera pas l'écrivain trop longtemps...

Voici quelques semaines, paraissaient deux livres: un recueil de ses Essais politiques, chez Calmann-Lévy, déjà présenté en ces colonnes; et un passionnant Interrogatoire à distance, où le lecteur découvrira l'exceptionnelle élévation d'esprit du nouveau président de la République tchécoslovaque, dont on espère que sa fonction ne piégera pas l'écrivain trop longtemps... Par la suite, Vaclav Havel fut de nouveau emprisonné de longs mois après avoir célébré le vingtième anniversaire de la mort de Jan Palach, puis son «droit au calme» a subi de suprêmes assauts, dès lors que la nation désignait l'écrivain pour «représentant» et «bon samaritain» providentiel.

Par la suite, Vaclav Havel fut de nouveau emprisonné de longs mois après avoir célébré le vingtième anniversaire de la mort de Jan Palach, puis son «droit au calme» a subi de suprêmes assauts, dès lors que la nation désignait l'écrivain pour «représentant» et «bon samaritain» providentiel. Où Havel se situe-t-il exactement, sur le plan politique? Son interlocuteur voudrait l'entendre prendre parti pour tel ou tel système,mais Havel se refuse aux simplifications, pour mieux aller au fond des choses. Ce qui l'intéresse, en effet, ce n'est pas tant un modèle social idéal ou un «truc» stratégique, que la crise fondamentale de l'homme contemporain, d'ailleurs illustrée par son théâtre.

Où Havel se situe-t-il exactement, sur le plan politique? Son interlocuteur voudrait l'entendre prendre parti pour tel ou tel système,mais Havel se refuse aux simplifications, pour mieux aller au fond des choses. Ce qui l'intéresse, en effet, ce n'est pas tant un modèle social idéal ou un «truc» stratégique, que la crise fondamentale de l'homme contemporain, d'ailleurs illustrée par son théâtre.  Contre l'uniformisation et les privilèges abusifs, il en appelle à la responsabilité individuelle et au désintéressement. Belles paroles que tout ça? On pourrait le penser d'un politicien démagogue, mais pas de cet écrivain qui a payé le droit de penser autrement au prix fort: des années de prison et l'opprobre de ceux qui, finalement, l'ont élu sous la pression populaire.

Contre l'uniformisation et les privilèges abusifs, il en appelle à la responsabilité individuelle et au désintéressement. Belles paroles que tout ça? On pourrait le penser d'un politicien démagogue, mais pas de cet écrivain qui a payé le droit de penser autrement au prix fort: des années de prison et l'opprobre de ceux qui, finalement, l'ont élu sous la pression populaire.

Etienne Barilier. Soyons médiocres! Editions L’Âge d'Homme, 1989, 108 p.

Etienne Barilier. Soyons médiocres! Editions L’Âge d'Homme, 1989, 108 p.

Personnage fort intéressant, au demeurant, que Nina Berberova. Témoin précieux (mais parfois peu fiable) de toute une époque, et, plus précisément, des tribulations de l'émigration russe depuis les années vingt, elle laisse, notamment, une très volumineuse autobiographie à travers le siècle, de son enfance pétersbourgeoise à l'exil américain, en passant par ses années parisiennes, intitulée C'est moi qui souligne et publiée à l'enseigne d'Actes-Sud en 1990.

Personnage fort intéressant, au demeurant, que Nina Berberova. Témoin précieux (mais parfois peu fiable) de toute une époque, et, plus précisément, des tribulations de l'émigration russe depuis les années vingt, elle laisse, notamment, une très volumineuse autobiographie à travers le siècle, de son enfance pétersbourgeoise à l'exil américain, en passant par ses années parisiennes, intitulée C'est moi qui souligne et publiée à l'enseigne d'Actes-Sud en 1990.

Chaque récit de cet Atlas d’un homme inquiet commence par l’incipit m’évoquant la formule « J’étais là, telle chose m’advint », mais c’est ici un « je vis » auquel la traduction française donne le double sens de la vue et de la vie : « Je vis le séjour d’un dieu par 26° 28 ‘ de latitude sud et105° 21’ de longitude ouest : loin, très loin dans le Pacifique, une île rocheuse prise dans un tourbillon d’oiseaux de mer », « Je vis une silhouette lointaine devant une tour de guet délabrée de ce rempart de près de neuf mille kilomètres de long appelé Wànli Chang Chén – mur inconcevablement long dans le pays de ses bâtisseurs, muraille de Chine dans le reste du monde », « Je vis une tombe ouverte à l’ombre d’un araucaria géant », « Je vis un serveur s’étaler de tout son long sur le parking d’un café de la ville côtière californienne de San Diego », « Je vis une chaîne de collines noires, rocheuses, sur laquelle déferlaient des dunes de sable », « Je vis un taureau de combat noir andalou par un radieux dimanche des Rameaux aux grandes arènes de Séville », « Je vis une jeune femme dans un couloir d’une éclatante propreté du service psychiatrique d’un établissmeent nommé Hôpital du Danube, un vaste complexe de bâtiments situé à la lisière est de Vienne », et ainsi à septante reprises et en septante lieux de la planète et des temps alternés de la splendeur naturelle et de la guerre des hommes, de la forêt pluviale et d’un chemin de croix, sur une place de village autrichien où un vieil homme qui fait semblant de dormir ne fait pas semblant de mourir, et c’est le monde magnfié malgré le Laos défolié par les bombardiers, c’est l’humanité partout accrochée à la vie : « Je vis une chèvre noire au bord d’un court detennis envahi par les roseaux », « Je vis un gilet de sauvetage rougeau bord d’un champ d’épaves flottant dans l’océan indien », « Je vis un homme nu à travers mes jumelles de derrière un fourré de buissons-ardents poussiérieux où je me tenais caché », « Je vis une femme éplorée dans la sacristie de l’église paroissiale de Roitham, un village des préalpes autrichiennes d’où l’on avait vue sur des massifs portant des noms tels que monts d’Enfer et monts Morts », « Je vis une étroite passerelle de bois qui menait dans les marais de la mangrove sur la côte est de Sumatra », «Je vis une fillette avec une canne à pêche en bambou au bord de la rivière Bagmati, à Pashupatinath,le secteur des temples de Katmandou », « Je vis des îles de pierres plates émergeant de l’eau lisse du lac Kunming au nord-ouest de Pékin », et chaque fois c’est l’amource d’une nouvelle histoire inouïe...

Chaque récit de cet Atlas d’un homme inquiet commence par l’incipit m’évoquant la formule « J’étais là, telle chose m’advint », mais c’est ici un « je vis » auquel la traduction française donne le double sens de la vue et de la vie : « Je vis le séjour d’un dieu par 26° 28 ‘ de latitude sud et105° 21’ de longitude ouest : loin, très loin dans le Pacifique, une île rocheuse prise dans un tourbillon d’oiseaux de mer », « Je vis une silhouette lointaine devant une tour de guet délabrée de ce rempart de près de neuf mille kilomètres de long appelé Wànli Chang Chén – mur inconcevablement long dans le pays de ses bâtisseurs, muraille de Chine dans le reste du monde », « Je vis une tombe ouverte à l’ombre d’un araucaria géant », « Je vis un serveur s’étaler de tout son long sur le parking d’un café de la ville côtière californienne de San Diego », « Je vis une chaîne de collines noires, rocheuses, sur laquelle déferlaient des dunes de sable », « Je vis un taureau de combat noir andalou par un radieux dimanche des Rameaux aux grandes arènes de Séville », « Je vis une jeune femme dans un couloir d’une éclatante propreté du service psychiatrique d’un établissmeent nommé Hôpital du Danube, un vaste complexe de bâtiments situé à la lisière est de Vienne », et ainsi à septante reprises et en septante lieux de la planète et des temps alternés de la splendeur naturelle et de la guerre des hommes, de la forêt pluviale et d’un chemin de croix, sur une place de village autrichien où un vieil homme qui fait semblant de dormir ne fait pas semblant de mourir, et c’est le monde magnfié malgré le Laos défolié par les bombardiers, c’est l’humanité partout accrochée à la vie : « Je vis une chèvre noire au bord d’un court detennis envahi par les roseaux », « Je vis un gilet de sauvetage rougeau bord d’un champ d’épaves flottant dans l’océan indien », « Je vis un homme nu à travers mes jumelles de derrière un fourré de buissons-ardents poussiérieux où je me tenais caché », « Je vis une femme éplorée dans la sacristie de l’église paroissiale de Roitham, un village des préalpes autrichiennes d’où l’on avait vue sur des massifs portant des noms tels que monts d’Enfer et monts Morts », « Je vis une étroite passerelle de bois qui menait dans les marais de la mangrove sur la côte est de Sumatra », «Je vis une fillette avec une canne à pêche en bambou au bord de la rivière Bagmati, à Pashupatinath,le secteur des temples de Katmandou », « Je vis des îles de pierres plates émergeant de l’eau lisse du lac Kunming au nord-ouest de Pékin », et chaque fois c’est l’amource d’une nouvelle histoire inouïe... Mais où se trouve-t-on donc ? Dans un film de Werner Herzog ou dans un recueil de nouvelles de Dino Buzzati ? Dans un roman de Joseph Conrad ou dans un récit de pêche de Francisco Coloane ? À vrai dire nulle référence, nulle influence, nulle comparaison sont de mise, ou au contraire : des tas de comparaisons et de correspondances, quantité d’images en appelant d’autres et d’histoires nous en rappelant des nôtres, se tissent et se tressent dans ce grand livre hyper-réel et magique à la fois, accomplissant le projet d’une géo-poétique traversant le temps et les âmes, évoquant les beautés et les calamités naturelles avec autant de précision et de lyrisme qu’il module pudeur et tendresse dans l’approche des humains de partout, pleurs et colère sur les ruines et par les décombres des champs de guerre, jusqu’à l’arrivée sur le toit du monde : « Je vis trois moines en train de marmonner dans unegrotte surplombant un lac de montagne aux rives enneigées, à quatre millemètres d’altitude, dans l’ouest de l’Himalaya », etc.

Mais où se trouve-t-on donc ? Dans un film de Werner Herzog ou dans un recueil de nouvelles de Dino Buzzati ? Dans un roman de Joseph Conrad ou dans un récit de pêche de Francisco Coloane ? À vrai dire nulle référence, nulle influence, nulle comparaison sont de mise, ou au contraire : des tas de comparaisons et de correspondances, quantité d’images en appelant d’autres et d’histoires nous en rappelant des nôtres, se tissent et se tressent dans ce grand livre hyper-réel et magique à la fois, accomplissant le projet d’une géo-poétique traversant le temps et les âmes, évoquant les beautés et les calamités naturelles avec autant de précision et de lyrisme qu’il module pudeur et tendresse dans l’approche des humains de partout, pleurs et colère sur les ruines et par les décombres des champs de guerre, jusqu’à l’arrivée sur le toit du monde : « Je vis trois moines en train de marmonner dans unegrotte surplombant un lac de montagne aux rives enneigées, à quatre millemètres d’altitude, dans l’ouest de l’Himalaya », etc.  Marcel Proust dans Le temps retrouvé : « Les êtres les plus bêtes, par leurs gestes,leurs propos, leurs sentiments involontairement exprimés, manifestent des lois qu’ils ne perçoivent pas, mais que l’artiste surprend en eux. À cause de ce genre d’observations, le vulgaire croit l’écrivain méchant, et il le croit à tort car dans le ridicule l’écrivain voit une belle généralité, il ne l’impute pas plus à grief à la personne observée que le chirurgien ne la mésestimerait d’être affectée d’un trouble assez fréquent de la circulation. Aussi se moque-t-il moins que personne des ridicules. Malheureusement il est plus malheureux qu’il est méchant : quand il s’agit de ses propres passions, tout en en connaissant aussi bien la généralité, il s’affranchit moins aisément des souffrances personnelles qu’elles causent ».

Marcel Proust dans Le temps retrouvé : « Les êtres les plus bêtes, par leurs gestes,leurs propos, leurs sentiments involontairement exprimés, manifestent des lois qu’ils ne perçoivent pas, mais que l’artiste surprend en eux. À cause de ce genre d’observations, le vulgaire croit l’écrivain méchant, et il le croit à tort car dans le ridicule l’écrivain voit une belle généralité, il ne l’impute pas plus à grief à la personne observée que le chirurgien ne la mésestimerait d’être affectée d’un trouble assez fréquent de la circulation. Aussi se moque-t-il moins que personne des ridicules. Malheureusement il est plus malheureux qu’il est méchant : quand il s’agit de ses propres passions, tout en en connaissant aussi bien la généralité, il s’affranchit moins aisément des souffrances personnelles qu’elles causent ». À La Désirade, ce lundi 13 avril. – Chose tout à fait inattendue : la rédaction de 24 heures me téléphone pour me demander de rendre hommage à GünterGrass qui vient de défunter alors même que je me demandais l’autre jour quand il avait quitté ce bas monde.

À La Désirade, ce lundi 13 avril. – Chose tout à fait inattendue : la rédaction de 24 heures me téléphone pour me demander de rendre hommage à GünterGrass qui vient de défunter alors même que je me demandais l’autre jour quand il avait quitté ce bas monde.  Dans son Contre Venise, Régis Debray pose à l’homme de goût pour nous assener qu’aimer Venise est faire preuve, précisément, de mauvais goût. Ce qu’il prouve surtout, c’est qu’il n’a rien vu, rien senti, rien flairé, rien écouté, rien aimé de Venise et de sVénitiens. Sa détestation de Venise n’est pas plus intéressante, en tout cas, que la fascination conditionnée des touristes qu’il conchie comme s’ils étaient tous des veaux. En outre dire qu’on est « plutôt Naples » que Venise relève d’une autre forme de jobardise à la française, qui veut qu’on soit« plutôt Montaigne » que Pascal, ou le contraire, plutôt « Rousseau que Voltaire », en attendant que tous, comme un seul, se disent CHARLIE…

Dans son Contre Venise, Régis Debray pose à l’homme de goût pour nous assener qu’aimer Venise est faire preuve, précisément, de mauvais goût. Ce qu’il prouve surtout, c’est qu’il n’a rien vu, rien senti, rien flairé, rien écouté, rien aimé de Venise et de sVénitiens. Sa détestation de Venise n’est pas plus intéressante, en tout cas, que la fascination conditionnée des touristes qu’il conchie comme s’ils étaient tous des veaux. En outre dire qu’on est « plutôt Naples » que Venise relève d’une autre forme de jobardise à la française, qui veut qu’on soit« plutôt Montaigne » que Pascal, ou le contraire, plutôt « Rousseau que Voltaire », en attendant que tous, comme un seul, se disent CHARLIE… À La Désirade, ce vendredi 24 avril. – Les dernières nouvelles du monde sont affreuses, l’Europe du nord se comporte en parvenue d’une hypocrisie abjecte, feignant de s’alarmer de ce qui se passe sur les côtes italiennes ou grecques non sans continuer de faire la leçon aux Européens du sud sans manifester la moindre solidarité réelle; et qui sait ce que nous préparent les populistes suisses, jouant sur le même égoïsme et le repli frileux ?

À La Désirade, ce vendredi 24 avril. – Les dernières nouvelles du monde sont affreuses, l’Europe du nord se comporte en parvenue d’une hypocrisie abjecte, feignant de s’alarmer de ce qui se passe sur les côtes italiennes ou grecques non sans continuer de faire la leçon aux Européens du sud sans manifester la moindre solidarité réelle; et qui sait ce que nous préparent les populistes suisses, jouant sur le même égoïsme et le repli frileux ?  Les beaux jours s’y prêtant et me bonne amie se trouvant aux States auprès de sa famille américaine, je dépoussière nos bibliothèques sans cesser de penser au trésor anéanti de Lambert Schlechter, dont les images de l’antre à bouquins soudain ravagé par les flammes et l’eau m’ont réellement bouleversé, sans même penser à la valeur particulières des ouvrages qu’a rassemblés ce fou de livres collectionneur et bibliophile.

Les beaux jours s’y prêtant et me bonne amie se trouvant aux States auprès de sa famille américaine, je dépoussière nos bibliothèques sans cesser de penser au trésor anéanti de Lambert Schlechter, dont les images de l’antre à bouquins soudain ravagé par les flammes et l’eau m’ont réellement bouleversé, sans même penser à la valeur particulières des ouvrages qu’a rassemblés ce fou de livres collectionneur et bibliophile.

Or, Le premier homme est beaucoup plus qu'une vague esquisse: c'est un premier jet représentant déjà quelque 250 pages imprimées, organiquement structurées et contenant d'admirables évocations des années d'enfance de l'écrivain, d'une saveur et d'une truculence le disputant à de superbes envolées lyriques ou sensuelles, et des confessions intimes d'une poignante qualité d'émotion.

Or, Le premier homme est beaucoup plus qu'une vague esquisse: c'est un premier jet représentant déjà quelque 250 pages imprimées, organiquement structurées et contenant d'admirables évocations des années d'enfance de l'écrivain, d'une saveur et d'une truculence le disputant à de superbes envolées lyriques ou sensuelles, et des confessions intimes d'une poignante qualité d'émotion.  Entre tergiversations et lacunes

Entre tergiversations et lacunes

— Je ne ferai pas le plaisir aux chauvins d'affirmer que je ne puis écrire qu'en Suisse... et sans doute aurais-je écrit autre chose si j'avais vécu à Milan,Londres ou Paris. Mais, par rapport à Paris, justement, j'aimerais dire qu'écrire en Suisse aujourd'hui, avec les éditeurs que nous avons et les auteurs qui se manifestent, est plus stimulant que ce ne le serait à Paris, où la littérature me semble accuser un terrible appauvrissement. Bien entendu, comme tout le monde, j'ai apporté mes premiers manuscrits à Paris, où j'ai été reçue avec une morgue incroyable. Dès mon premier livre, qui a été mieux vendu par Rencontre qu'il ne l'aurait été par un éditeur parisien, je me suis rendu compte que je serais mieux défendue en Suisse romande qu'à Paris, et d'autant plus qu'à l'époque commençaient de s'affirmer des éditeurs qui allaient fonder la réalité de la littérature romande. Ce que je regrette évidemment, c'est que les livres publiés en Suisse française ont de la peine à passer la frontière, tandis que ceux de nos confrères alémaniques font naturellement leur chemin en Allemagne. Ce qui conduit au paradoxe que je suis connue en Allemagne, par mes livres traduits, alors qu'en France je suis une parfaite inconnue.

— Je ne ferai pas le plaisir aux chauvins d'affirmer que je ne puis écrire qu'en Suisse... et sans doute aurais-je écrit autre chose si j'avais vécu à Milan,Londres ou Paris. Mais, par rapport à Paris, justement, j'aimerais dire qu'écrire en Suisse aujourd'hui, avec les éditeurs que nous avons et les auteurs qui se manifestent, est plus stimulant que ce ne le serait à Paris, où la littérature me semble accuser un terrible appauvrissement. Bien entendu, comme tout le monde, j'ai apporté mes premiers manuscrits à Paris, où j'ai été reçue avec une morgue incroyable. Dès mon premier livre, qui a été mieux vendu par Rencontre qu'il ne l'aurait été par un éditeur parisien, je me suis rendu compte que je serais mieux défendue en Suisse romande qu'à Paris, et d'autant plus qu'à l'époque commençaient de s'affirmer des éditeurs qui allaient fonder la réalité de la littérature romande. Ce que je regrette évidemment, c'est que les livres publiés en Suisse française ont de la peine à passer la frontière, tandis que ceux de nos confrères alémaniques font naturellement leur chemin en Allemagne. Ce qui conduit au paradoxe que je suis connue en Allemagne, par mes livres traduits, alors qu'en France je suis une parfaite inconnue.

Dans les pièces suivantes — Jacques ou la soumission en 1950, Victimes du devoir en 1952, Amédée ou comment s'en débarrasser en 1953 — les thèmes de la prolifération des objets et de la pétrification de l'être vivant, de la culpabilité imaginaire, de la vaine agitation, de l'abrutissement imbécile, de l'ennui, de l'angoisse devant le temps qui passe ou le vide qui se creuse, de la fuite dans la violence conjugale ou guerrière, allaient conduire l'auteur des paradoxes «absurdistes» à une forme de théâtre plus «métaphysique».

Dans les pièces suivantes — Jacques ou la soumission en 1950, Victimes du devoir en 1952, Amédée ou comment s'en débarrasser en 1953 — les thèmes de la prolifération des objets et de la pétrification de l'être vivant, de la culpabilité imaginaire, de la vaine agitation, de l'abrutissement imbécile, de l'ennui, de l'angoisse devant le temps qui passe ou le vide qui se creuse, de la fuite dans la violence conjugale ou guerrière, allaient conduire l'auteur des paradoxes «absurdistes» à une forme de théâtre plus «métaphysique».  En porte-à-faux

En porte-à-faux

Pour Albert Camus son ami, René Char incarnait «le plus grand événement dans la poésie française depuis Rimbaud», et les lecteurs les plus doctes, de Georges Blin à Jean Starobinski ou de Jean-Pierre Richard à Jean Roudaut, manièrent semblablement l'encensoir. À l'opposé, seuls quelques-uns se risquèrent à égratigner le monument national:

Pour Albert Camus son ami, René Char incarnait «le plus grand événement dans la poésie française depuis Rimbaud», et les lecteurs les plus doctes, de Georges Blin à Jean Starobinski ou de Jean-Pierre Richard à Jean Roudaut, manièrent semblablement l'encensoir. À l'opposé, seuls quelques-uns se risquèrent à égratigner le monument national:  Qui aime bien…

Qui aime bien… Or le fait est que bien des formules de Char relèvent d'un galimatias hermétique que nous revisitons avec consternation après nous en être grisé entre 16 et 20 ans.

Or le fait est que bien des formules de Char relèvent d'un galimatias hermétique que nous revisitons avec consternation après nous en être grisé entre 16 et 20 ans.

Chant de territoire.

Chant de territoire.

Jusque-là cependant, nul de ses (rares) biographes n'avait vraiment débrouillé l'écheveau de sa vie et de son oeuvre, faute d'accéder à toutes les sources et faute aussi de méthode ou de moyens. Mieux armé que ses prédécesseurs, Pierre Assouline (qui a déjà cinq biographies de premier ordre à son actif, dont celle de Gaston Gallimard) a non seulement obtenu, du vivant de l'écrivain, le libre accès aux archives personnelles considérables de celui-ci, et le droit de «tout lire» et «tout dire»: il a fait œuvre vivante et chaleureuse mais sans complaisance.

Jusque-là cependant, nul de ses (rares) biographes n'avait vraiment débrouillé l'écheveau de sa vie et de son oeuvre, faute d'accéder à toutes les sources et faute aussi de méthode ou de moyens. Mieux armé que ses prédécesseurs, Pierre Assouline (qui a déjà cinq biographies de premier ordre à son actif, dont celle de Gaston Gallimard) a non seulement obtenu, du vivant de l'écrivain, le libre accès aux archives personnelles considérables de celui-ci, et le droit de «tout lire» et «tout dire»: il a fait œuvre vivante et chaleureuse mais sans complaisance.  Tension et frénésie

Tension et frénésie  Connues des lecteurs de Simenon, ces relations s'enrichissent, dans un chapitre ultérieur, par la levée d'un tabou de famille lié à la figure du frère cadet, qui bascula dans le fascisme pendant la guerre et se sauva de la peine de mort en s'engageant dans la Légion étrangère. Autre tabou enfreint par Assouline à propos de la carrière journalistique de Simenon: la série de dix-sept articles sur le «Péril juif» qu'il écrivit dans les colonnes de la Gazette de Liège à l'âge de 18 ans (!), probablement sous influence. Dans le même journal en effet, un articulet anonyme de l'époque n'hésitait pas à réclamer «l'élimination physique de cette race maudite». Or c'est avec beaucoup de discernement et d'objectivité que le biographe examine le fondement des articles de Simenon et s'attache ensuite à repérer, dans ses romans ultérieurs, les traces de ses préjugés antisémites.

Connues des lecteurs de Simenon, ces relations s'enrichissent, dans un chapitre ultérieur, par la levée d'un tabou de famille lié à la figure du frère cadet, qui bascula dans le fascisme pendant la guerre et se sauva de la peine de mort en s'engageant dans la Légion étrangère. Autre tabou enfreint par Assouline à propos de la carrière journalistique de Simenon: la série de dix-sept articles sur le «Péril juif» qu'il écrivit dans les colonnes de la Gazette de Liège à l'âge de 18 ans (!), probablement sous influence. Dans le même journal en effet, un articulet anonyme de l'époque n'hésitait pas à réclamer «l'élimination physique de cette race maudite». Or c'est avec beaucoup de discernement et d'objectivité que le biographe examine le fondement des articles de Simenon et s'attache ensuite à repérer, dans ses romans ultérieurs, les traces de ses préjugés antisémites.  Sans juger

Sans juger

Christian Bobin: Le Très-Bas, Gallimard, coll. L'un et l'autre, 132 pages. Réédité en poche Folio.

Christian Bobin: Le Très-Bas, Gallimard, coll. L'un et l'autre, 132 pages. Réédité en poche Folio.

Jouant du paradoxe, il stigmatise notre époque qu'il déclare l'ère de la mauvaise foi, vomit les hommes, et plus encore les femmes. Déclaré «merveilleusement abject» après trois premiers rounds, le génie malgracieux réserve, à son quatrième interlocuteur, une superbe envolée où il s'affaire à distinguer les attributs fondamentaux du véritable écrivain.

Jouant du paradoxe, il stigmatise notre époque qu'il déclare l'ère de la mauvaise foi, vomit les hommes, et plus encore les femmes. Déclaré «merveilleusement abject» après trois premiers rounds, le génie malgracieux réserve, à son quatrième interlocuteur, une superbe envolée où il s'affaire à distinguer les attributs fondamentaux du véritable écrivain.  Amélie Nothomb: Hygiène de l'assassin, Albin Michel, 200 pages.

Amélie Nothomb: Hygiène de l'assassin, Albin Michel, 200 pages.

(Cet article a paru dans le quotidien 24 Heures en date du 3 novembre 1992).

(Cet article a paru dans le quotidien 24 Heures en date du 3 novembre 1992).

En tout cas je m'inscris en faux contre l'idée, de plus en plus répandue, que Sollers serait meilleur critique littéraire qu'écrivain ou romancier. Sollers n'est romancier à mes yeux qu'au titre d'auteur de ce qu'ont peut appeler des romans-de-Sollers, sous-genre intéressant mais sans grand rapport avec le grand roman tel que l'entend un René Girard, entre autres comparatistes. N'empêche que Philippe Sollers n'en est pas moins écrivain et tout le temps, jusque dans ses dialogues avec ses jeunes compères Haenel et Meyronnis de la revue Ligne de risque, bien présents dans ces Fugues. Sollers est écrivain même quand il bluffe au Guignol médiatique, annonçant que son prochain ouvrage représentera un véritable tsunami éditorial. Il l'est aussi quand il drague Cecilia Bartoli sur un vaporetto de Venise ou baise le biseau de la blanche babouche du pape Jean Polski. Son autofiction multiforme et pléthorique étant une sorte de Lego d'enfant gâté monté en graine, tout lui fait sens, jusque dans les contresens de son caprice, ainsi qu'on l'a constaté dans Un vrai roman, dont la construction relève essentiellement de l'égomane plaidoyer pro domo. La part de fantaisie enfantine de Philippe Joyaux, alias Sollers, est celle qui me rend le grand jardin de son oeuvre tout de même fréquentable. Ensuite, on peut dire tout ce qu'on veut du ponte à mille palinodies: cela me semble toujours secondaire. Le docte Régis Debray, fronçant sourcils et moustaches et se réclamant de son expérience "sur le terrain", peut dégommer son ami-ennemi dans ses Modernes catacombes en concluant qu'en somme Philippe Sollers ne laisse aucune oeuvre. C'est parler alors d'un Sollers de surface en lui reprochant de manquer d'ailes après les avoir virtuellement arrachées, et d'ailleurs tout le recueil de l'auteur, qui a parfois été plus généreux, fleure la Schadenfreude de toute une France intellectuelle morose qui n'en a qu'à la lugubre formule d'Après nous le déluge, lors même qu'on multiplie les salamalecs complaisants aux vieux birbes de la gauche-qui-pense, de Jean Daniel à Daniel Jean. L'embêtant, avec ces fossoyeurs plus ou moins cacochymes invoquant la Grande Ombre de Chateaubriand, c'est qu'ils ne lisent plus vraiment, ce qui s'appelle lire. Or il vaut la peine de lire vraiment Fugues, où l'on retrouve à la fois le génie indéniable et le délire non moins formidable de l'auteur, par exemple, de Lautréamont au laser. Ce texte hallucinant, constituant à mes yeux le sommet de la jobardise intellectuelle française du XXe siècle finissant, résulte d'un entretien entre le Maître et ses disciples (Haenel et Meyronnis) qu'on imagine groupés sur un piton rocheux tout entouré de nuées méphitiques, chuchotant sous leurs capuches de vieux ados "élus", très haut au-dessus des monts et des vaux où rampent veaux humains et autres dévots des deux sexes. Ces trente pages (pp. 34-62) de pur délire, amorcées par huit questions graves des compères, à partir desquelles le Prophète y va de ses vaticinations, s'inscrivent dans le contexte choral des quelque 50 approches et autres commentaires accompagnant la réédition groupée en 2009, dans La Pléiade, des fameux Chants de Maldoror et des (moins fameuses au double sens du terme) Poésies, où voisinent les noms de Léon Bloy et de Rémy de Gourmont, de Valéry Larbaud et d'Albert Camus, d'André Breton et de Louis Aragon, de Le Clézio et de Sollers, entre autres. Pour me rafraîchir la mémoire, j'ai pris la peine de relire les Chants, dont le génial tumulte fantastico-romantique me fait juste sourire de tendresse, aujourd'hui, en me rappelant ma candide jeunesse ne demandant qu'à s'exalter en montrant le poing au ciel avant de commander un nouveau café bien noir. J'ai relu aussi les Poésies, quarante pages de considérations qu'on dirait d'un étudiant vieilli avant l'âge - l'auteur avait moins de vingt ans -, jouant le savantissime dans une suite de saillies crânes et de platitudes dont on comprendra qu'Albert Camus n'y ait vu que l'envers banal et conformiste d'une révolte qui ne l'est, somme toute, pas moins. Conformiste Lautréamont ? L'affirmation fait figure aujourd'hui de blasphème, puisque tout bourgeois ou petit-bourgeois frotté de culture se trouve sommé de penser désormais que Rimbaud ou Ducasse sont par excellence des "révolutionnaires", point barre. C'est d'ailleurs ce que ressasse et martèle Philippe Sollers pour qui ces deux très jeunes poètes brièvement illuminés sont plus que des poètes: de grands philosophes, et plus que de grands philosophes: d'insondables métaphysiciens, dont les visions "radicales" relancent la poésie philosophique des présocratiques, Héraclite ou Empédocle, pas moins. Le problème avec les Poésies, qu'on pourrait dire le traité théorique de l'antimatière poétique et philosophique dont les Chants sont tissés (ce que Giuseppe Ungaretti a bien vu), ce n'est pas qu'elles soient farces (ce qu'elles sont indéniablement) mais qu'elles justifient finalement tout et son contraire, le "canard du doute" au goût de vermouth et le doute du doute et plus encore le doute jeté sur le fait de douter du dilemme entre douter et ne pas douter du doute, relevant en somme de la future 'pataphysique. Mais cela ne gêne pas Philippe Sollers qui y voit, comme personne avant lui, le complément parfait et indissociable des Chants et leur fondement métaphysique non seulement manichéen et gnostique mais sourdement relié à la pensée ultramontaine du comte Joseph de Maistre - vous suivez au fond de la Toile ? Ce qu'il y a de fantastique chez Lautréamont, maintes fois relevé, est son ton et ses ruptures de ton. On retrouve ces contrastes en passant des Chants aux Poésies, comme on les retrouve dans les sauts "métaphysiques" de Philippe Sollers abordant la question de la sexualité et, plus précisément, de l'éventuelle homosexualité (c'est Camus qui pose la question) du cher Isidore. Or voici ce que propose Philippe Sollers sur le ton de la confidence révolutionnaire non moins que radicale évidemment: "La vérité endormie, la voilà. À chacun de se réveiller. Ce que je vous dis ici a beau être clair, cela n'en provoque pas moins d'énormes résistances (sic), spontanées, viscérales, et, pour tout dire, humaines. La métaphysique est attaquée de plein fouet par Lautréamont. Il montre qu'elle est une vaste histoire d'homosexualité. Cela apparaît aves évidence quand elle atteint l'âge de son renversement et de sa perversion, et ne peut se dire pleinement que dans la langue française (re-sic) qui est celle de la plus grande lucidité sexuelle. Un philosophe comme Alain Badiou peut faire de la retape pour l'amour à partir de Platon, cela ne sera jamais rien d'autre qu'une prêcherie à l'usage des gogos".

En tout cas je m'inscris en faux contre l'idée, de plus en plus répandue, que Sollers serait meilleur critique littéraire qu'écrivain ou romancier. Sollers n'est romancier à mes yeux qu'au titre d'auteur de ce qu'ont peut appeler des romans-de-Sollers, sous-genre intéressant mais sans grand rapport avec le grand roman tel que l'entend un René Girard, entre autres comparatistes. N'empêche que Philippe Sollers n'en est pas moins écrivain et tout le temps, jusque dans ses dialogues avec ses jeunes compères Haenel et Meyronnis de la revue Ligne de risque, bien présents dans ces Fugues. Sollers est écrivain même quand il bluffe au Guignol médiatique, annonçant que son prochain ouvrage représentera un véritable tsunami éditorial. Il l'est aussi quand il drague Cecilia Bartoli sur un vaporetto de Venise ou baise le biseau de la blanche babouche du pape Jean Polski. Son autofiction multiforme et pléthorique étant une sorte de Lego d'enfant gâté monté en graine, tout lui fait sens, jusque dans les contresens de son caprice, ainsi qu'on l'a constaté dans Un vrai roman, dont la construction relève essentiellement de l'égomane plaidoyer pro domo. La part de fantaisie enfantine de Philippe Joyaux, alias Sollers, est celle qui me rend le grand jardin de son oeuvre tout de même fréquentable. Ensuite, on peut dire tout ce qu'on veut du ponte à mille palinodies: cela me semble toujours secondaire. Le docte Régis Debray, fronçant sourcils et moustaches et se réclamant de son expérience "sur le terrain", peut dégommer son ami-ennemi dans ses Modernes catacombes en concluant qu'en somme Philippe Sollers ne laisse aucune oeuvre. C'est parler alors d'un Sollers de surface en lui reprochant de manquer d'ailes après les avoir virtuellement arrachées, et d'ailleurs tout le recueil de l'auteur, qui a parfois été plus généreux, fleure la Schadenfreude de toute une France intellectuelle morose qui n'en a qu'à la lugubre formule d'Après nous le déluge, lors même qu'on multiplie les salamalecs complaisants aux vieux birbes de la gauche-qui-pense, de Jean Daniel à Daniel Jean. L'embêtant, avec ces fossoyeurs plus ou moins cacochymes invoquant la Grande Ombre de Chateaubriand, c'est qu'ils ne lisent plus vraiment, ce qui s'appelle lire. Or il vaut la peine de lire vraiment Fugues, où l'on retrouve à la fois le génie indéniable et le délire non moins formidable de l'auteur, par exemple, de Lautréamont au laser. Ce texte hallucinant, constituant à mes yeux le sommet de la jobardise intellectuelle française du XXe siècle finissant, résulte d'un entretien entre le Maître et ses disciples (Haenel et Meyronnis) qu'on imagine groupés sur un piton rocheux tout entouré de nuées méphitiques, chuchotant sous leurs capuches de vieux ados "élus", très haut au-dessus des monts et des vaux où rampent veaux humains et autres dévots des deux sexes. Ces trente pages (pp. 34-62) de pur délire, amorcées par huit questions graves des compères, à partir desquelles le Prophète y va de ses vaticinations, s'inscrivent dans le contexte choral des quelque 50 approches et autres commentaires accompagnant la réédition groupée en 2009, dans La Pléiade, des fameux Chants de Maldoror et des (moins fameuses au double sens du terme) Poésies, où voisinent les noms de Léon Bloy et de Rémy de Gourmont, de Valéry Larbaud et d'Albert Camus, d'André Breton et de Louis Aragon, de Le Clézio et de Sollers, entre autres. Pour me rafraîchir la mémoire, j'ai pris la peine de relire les Chants, dont le génial tumulte fantastico-romantique me fait juste sourire de tendresse, aujourd'hui, en me rappelant ma candide jeunesse ne demandant qu'à s'exalter en montrant le poing au ciel avant de commander un nouveau café bien noir. J'ai relu aussi les Poésies, quarante pages de considérations qu'on dirait d'un étudiant vieilli avant l'âge - l'auteur avait moins de vingt ans -, jouant le savantissime dans une suite de saillies crânes et de platitudes dont on comprendra qu'Albert Camus n'y ait vu que l'envers banal et conformiste d'une révolte qui ne l'est, somme toute, pas moins. Conformiste Lautréamont ? L'affirmation fait figure aujourd'hui de blasphème, puisque tout bourgeois ou petit-bourgeois frotté de culture se trouve sommé de penser désormais que Rimbaud ou Ducasse sont par excellence des "révolutionnaires", point barre. C'est d'ailleurs ce que ressasse et martèle Philippe Sollers pour qui ces deux très jeunes poètes brièvement illuminés sont plus que des poètes: de grands philosophes, et plus que de grands philosophes: d'insondables métaphysiciens, dont les visions "radicales" relancent la poésie philosophique des présocratiques, Héraclite ou Empédocle, pas moins. Le problème avec les Poésies, qu'on pourrait dire le traité théorique de l'antimatière poétique et philosophique dont les Chants sont tissés (ce que Giuseppe Ungaretti a bien vu), ce n'est pas qu'elles soient farces (ce qu'elles sont indéniablement) mais qu'elles justifient finalement tout et son contraire, le "canard du doute" au goût de vermouth et le doute du doute et plus encore le doute jeté sur le fait de douter du dilemme entre douter et ne pas douter du doute, relevant en somme de la future 'pataphysique. Mais cela ne gêne pas Philippe Sollers qui y voit, comme personne avant lui, le complément parfait et indissociable des Chants et leur fondement métaphysique non seulement manichéen et gnostique mais sourdement relié à la pensée ultramontaine du comte Joseph de Maistre - vous suivez au fond de la Toile ? Ce qu'il y a de fantastique chez Lautréamont, maintes fois relevé, est son ton et ses ruptures de ton. On retrouve ces contrastes en passant des Chants aux Poésies, comme on les retrouve dans les sauts "métaphysiques" de Philippe Sollers abordant la question de la sexualité et, plus précisément, de l'éventuelle homosexualité (c'est Camus qui pose la question) du cher Isidore. Or voici ce que propose Philippe Sollers sur le ton de la confidence révolutionnaire non moins que radicale évidemment: "La vérité endormie, la voilà. À chacun de se réveiller. Ce que je vous dis ici a beau être clair, cela n'en provoque pas moins d'énormes résistances (sic), spontanées, viscérales, et, pour tout dire, humaines. La métaphysique est attaquée de plein fouet par Lautréamont. Il montre qu'elle est une vaste histoire d'homosexualité. Cela apparaît aves évidence quand elle atteint l'âge de son renversement et de sa perversion, et ne peut se dire pleinement que dans la langue française (re-sic) qui est celle de la plus grande lucidité sexuelle. Un philosophe comme Alain Badiou peut faire de la retape pour l'amour à partir de Platon, cela ne sera jamais rien d'autre qu'une prêcherie à l'usage des gogos".  Or peu avant de faire la peau à Badiou, après avoir qualifié la préface de Le Clézio aux Oeuvres de Lautréamont, datant de 1973, de "désastreuse", sans le moindre argument - moi je l'aime bien, cette préface culturellement décentrée et assez camusienne -, Sollers avait réglé son compte à Jonathan Littell et à ses Bienveillantes, dont le fracassant succès ne pouvait qu'être suspect. Pourquoi cela ? Parce que, selon Sollers, la clef de voûte de cette immense fresque serait la propension de Max Aue, le narrateur, à jouir par le cul. Confondant par ailleurs la névrose du protagoniste du roman et la visée de Jonathan Littell lui-même, Sollers en vient donc à affirmer que Les Bienveillantes seraient "la défense et l'illustration de l'anus exterminateur", dûment approuvées et célébrées par les zombis des médias et du public somnambule, sans compter les jurés des prix littéraires. À quelles vues profondes n'accède-t-on-pas en grimpant sur le piton de l'anachorète ! Le Secret divulgué par le Maître à ses disciples, comme quoi lui seul, Sollers, a capté le message d'Isidore Ducasse, dont Valéry Larbaud se demande s'il n'a pas écrit ses Poésies pour calmer un peu son papa après les Chants, histoire d'en recevoir sa petite pension - ce Secret doit être considéré, je crois, comme pièce intégrante du Lego construit par Sollers avec l'approbation posthume donc occulte des poète et philosophe allemands Hölderlin et Heidegger (double H aspiré, ça compte), des philosophe et poète-serial killer chinois Confucius et Mao, en l'ère nouvelle de l'an 120 et des poussières du calendrier selon Saint Nietzsche, dont L'Antéchrist scelle la mort du christianisme logiquement célébrée par Sollers le catho donnant la papatte à Benoît XVI en ces mêmes Fugues ! Un aussi fantastique snobisme que celui de Philippe Sollers ne saurait requérir que d'aussi fantasmatiques adoubements faisant fi et fion du principe de non-contradiction !

Or peu avant de faire la peau à Badiou, après avoir qualifié la préface de Le Clézio aux Oeuvres de Lautréamont, datant de 1973, de "désastreuse", sans le moindre argument - moi je l'aime bien, cette préface culturellement décentrée et assez camusienne -, Sollers avait réglé son compte à Jonathan Littell et à ses Bienveillantes, dont le fracassant succès ne pouvait qu'être suspect. Pourquoi cela ? Parce que, selon Sollers, la clef de voûte de cette immense fresque serait la propension de Max Aue, le narrateur, à jouir par le cul. Confondant par ailleurs la névrose du protagoniste du roman et la visée de Jonathan Littell lui-même, Sollers en vient donc à affirmer que Les Bienveillantes seraient "la défense et l'illustration de l'anus exterminateur", dûment approuvées et célébrées par les zombis des médias et du public somnambule, sans compter les jurés des prix littéraires. À quelles vues profondes n'accède-t-on-pas en grimpant sur le piton de l'anachorète ! Le Secret divulgué par le Maître à ses disciples, comme quoi lui seul, Sollers, a capté le message d'Isidore Ducasse, dont Valéry Larbaud se demande s'il n'a pas écrit ses Poésies pour calmer un peu son papa après les Chants, histoire d'en recevoir sa petite pension - ce Secret doit être considéré, je crois, comme pièce intégrante du Lego construit par Sollers avec l'approbation posthume donc occulte des poète et philosophe allemands Hölderlin et Heidegger (double H aspiré, ça compte), des philosophe et poète-serial killer chinois Confucius et Mao, en l'ère nouvelle de l'an 120 et des poussières du calendrier selon Saint Nietzsche, dont L'Antéchrist scelle la mort du christianisme logiquement célébrée par Sollers le catho donnant la papatte à Benoît XVI en ces mêmes Fugues ! Un aussi fantastique snobisme que celui de Philippe Sollers ne saurait requérir que d'aussi fantasmatiques adoubements faisant fi et fion du principe de non-contradiction !  Je relis depuis quelque temps Les Frères Karamazov de Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski, qui n'avait pas de la France des Lumières (et notamment de celle de Diderot) la plus haute estime, et sans doute verrait-il aujourd'hui, dans les sophismes et les brillantes entourloupes rhétoriques d'un Sollers, de la frime. Or je me disais, en lisant le chapitre intitulé Les Gamins, prodigieuse plongée au coeur du coeur de ce qu'on peut dire le coeur humain, que je pourrais donner toute l'oeuvre dudit Sollers pour ces seules pages. Et pourtant non: je trouve bien que l'oeuvre d'un Sollers existe, et pas seulement comme repoussoir. Seulement je me demande, par delà l'opposition de la présumée froideur française et de la non moins hypothétique chaleur slave, où se trouve ce qu'on pourrait dire le noyau de l'oeuvre de Sollers. Lorsque je lis Dostoïevski ou Proust, Camus ou Faulkner, Conrad ou Flannery O'Connor, je perçois immédiatement ce "noyau" touchant au coeur de ce qu'on peut dire l'humain. Mais s'agissant de Philipe Sollers, je m'interroge. Je ne dis pas que cette oeuvre qui se veut sans aveu, et de laquelle ne se dégage jamais la moindre émotion profonde, soit absolument sans "noyau", mais je la sens comme flottant à cet égard, ludion charmeur ou fuyant, je ne sais...

Je relis depuis quelque temps Les Frères Karamazov de Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski, qui n'avait pas de la France des Lumières (et notamment de celle de Diderot) la plus haute estime, et sans doute verrait-il aujourd'hui, dans les sophismes et les brillantes entourloupes rhétoriques d'un Sollers, de la frime. Or je me disais, en lisant le chapitre intitulé Les Gamins, prodigieuse plongée au coeur du coeur de ce qu'on peut dire le coeur humain, que je pourrais donner toute l'oeuvre dudit Sollers pour ces seules pages. Et pourtant non: je trouve bien que l'oeuvre d'un Sollers existe, et pas seulement comme repoussoir. Seulement je me demande, par delà l'opposition de la présumée froideur française et de la non moins hypothétique chaleur slave, où se trouve ce qu'on pourrait dire le noyau de l'oeuvre de Sollers. Lorsque je lis Dostoïevski ou Proust, Camus ou Faulkner, Conrad ou Flannery O'Connor, je perçois immédiatement ce "noyau" touchant au coeur de ce qu'on peut dire l'humain. Mais s'agissant de Philipe Sollers, je m'interroge. Je ne dis pas que cette oeuvre qui se veut sans aveu, et de laquelle ne se dégage jamais la moindre émotion profonde, soit absolument sans "noyau", mais je la sens comme flottant à cet égard, ludion charmeur ou fuyant, je ne sais...  Il y a du jeune homme éternel chez Sollers, comme chez Marc-Edouard Nabe son ennemi désormais juré, autant que chez un Dantec ennemi de Nabe ou chez un Houellebecq honni des tous. Si je compare ces vieux jeunes gens à un Dostoïevski, je me dis que tous restent quelque part des fils révoltés alors que lui est devenu "père" d'un jour à l'autre, au moment (souligne Léon Chestov) d'échapper à l'exécution capitale. Lautréamont n'en finit pas d'invoquer et de défier la Mort, comme tant de romantiques avant et après lui, sans rien "payer". Or il faut "payer", Céline l'avait bien vu, et Proust "paie" avec Le Temps retrouvé.

Il y a du jeune homme éternel chez Sollers, comme chez Marc-Edouard Nabe son ennemi désormais juré, autant que chez un Dantec ennemi de Nabe ou chez un Houellebecq honni des tous. Si je compare ces vieux jeunes gens à un Dostoïevski, je me dis que tous restent quelque part des fils révoltés alors que lui est devenu "père" d'un jour à l'autre, au moment (souligne Léon Chestov) d'échapper à l'exécution capitale. Lautréamont n'en finit pas d'invoquer et de défier la Mort, comme tant de romantiques avant et après lui, sans rien "payer". Or il faut "payer", Céline l'avait bien vu, et Proust "paie" avec Le Temps retrouvé.  Cela qui m'amène à René Girard, dont la pensée me semble la plus belle ouverture aux réconciliations non précipitées. René Girard est le grand analyste de la posture romantique dont un Ducasse, autant que les possédés de la Russie pré-révolutionnaire, sont les parangons. Fait significatif: le mot révolutionnaire revient sans cesse, depuis ses débuts à la revue Tel Quel, sous la plume de Philippe Sollers, typique fils de bourgeois ressentimental se la jouant aujourd'hui anar de droite après avoir déclaré un jour, sur la Muraille de Chine (le témoignage est de Julia Kristeva dans Les Samouraïs) que le Président Mao ne pouvait gouverner sans la caution de la France intellectuelle. Dans Fugues toujours, Philippe Sollers affirme que la seule révolution digne de ce nom a été la française. Merci pour les millions de morts russes et chinois. Mais encore, dans un chapitre non moins gonflé intitulé Destin du français, le même "révolutionnaire" nous balance comme ça que la langue française non seulement est la plus lucide en matière de sexualité mais "le grand problème de l'Europe" dont Paris sera forcément la capitale.

Cela qui m'amène à René Girard, dont la pensée me semble la plus belle ouverture aux réconciliations non précipitées. René Girard est le grand analyste de la posture romantique dont un Ducasse, autant que les possédés de la Russie pré-révolutionnaire, sont les parangons. Fait significatif: le mot révolutionnaire revient sans cesse, depuis ses débuts à la revue Tel Quel, sous la plume de Philippe Sollers, typique fils de bourgeois ressentimental se la jouant aujourd'hui anar de droite après avoir déclaré un jour, sur la Muraille de Chine (le témoignage est de Julia Kristeva dans Les Samouraïs) que le Président Mao ne pouvait gouverner sans la caution de la France intellectuelle. Dans Fugues toujours, Philippe Sollers affirme que la seule révolution digne de ce nom a été la française. Merci pour les millions de morts russes et chinois. Mais encore, dans un chapitre non moins gonflé intitulé Destin du français, le même "révolutionnaire" nous balance comme ça que la langue française non seulement est la plus lucide en matière de sexualité mais "le grand problème de l'Europe" dont Paris sera forcément la capitale.  Le fantastique snobisme de Philipe Sollers renvoie aux grands exemples de la littérature évoqués par René Girard, de Julien Sorel au Narrateur de Proust. Hélas, le drame de Sollers est qu'il n'est pas vraiment romancier. L'espace du roman, la temporalité autonome du roman et l'autonomie des personnages ne peuvent aboutir au dépassement du mimétisme et des rivalités destructrices. Le problème du mimétisme (dont le snobisme est un aspect), de le "montée aux extrêmes" des rivaux, des feux de l'envie cristallisés par tout le théâtre de Shakespeare, fondent les observations de René Girard dont l'essentiel se retrouve dans Mensonge romantique et vérité romanesque, livre majeur qui devrait figurer en tête de liste des lectures de tout prof de lettres ou de tout amateur de littérature. Quant à moi, je ne vois aucun des romans-de-Sollers toucher à ce que René Girard appelle la vérité romanesque. Ce sont des espèces de chroniques casanoviennes souvent passionnantes (Femmes, Passion fixe, Les voyageurs du temps ou L'éclaircie, entre autres) mais ce ne sont pas de vrais romans dont les personnages auraient chacun raison. C'est Henry James qui disait que, dans un grand roman, tous les personnages ont raison. Dans les romans-de-Sollers, dont les femmes sont toute plus ou moins aux genoux ou sur les genoux du romancier-auteur, seul celui-ci a raison, commande et conclut. Cela ruine-t-il son mérite d'écrivain ? Nullement. Philippe Joyaux, alias Sollers, n'aura jamais fini, en somme, de poser au roi du monde dans le salon de Maman. C'est là qu'il construit occultement son Lego. Le jeune auteur surdoué d' Une certaine solitude, salué par les fées bourgeoise et révolutionnaire qu'étaient alors Mauriac et Aragon (j'avais déjà tout juste sur toute la ligne, se félicitera-t-il), croit avoir traversé le miroir en se juchant sur les ailes des poètes et des philosophes qu'il appelle les "Voyageurs du temps", tels Homère et Saint-Simon, Rimbaud et Lautréamont, Heidegger et Nietzsche. L'art de la citation et la passion de la formulation lui serviront de sésame au fil de son parcours ouvert de loin en loin à mille éclaircies, et voici Fugues se poursuivant à travers le labyrinthe de l'immense Lego construit à sa seule gloire d'enfant pourri-gâté dont l'Ego, fantastiquement surdimensionné, se délie au plaisir des mots...

Le fantastique snobisme de Philipe Sollers renvoie aux grands exemples de la littérature évoqués par René Girard, de Julien Sorel au Narrateur de Proust. Hélas, le drame de Sollers est qu'il n'est pas vraiment romancier. L'espace du roman, la temporalité autonome du roman et l'autonomie des personnages ne peuvent aboutir au dépassement du mimétisme et des rivalités destructrices. Le problème du mimétisme (dont le snobisme est un aspect), de le "montée aux extrêmes" des rivaux, des feux de l'envie cristallisés par tout le théâtre de Shakespeare, fondent les observations de René Girard dont l'essentiel se retrouve dans Mensonge romantique et vérité romanesque, livre majeur qui devrait figurer en tête de liste des lectures de tout prof de lettres ou de tout amateur de littérature. Quant à moi, je ne vois aucun des romans-de-Sollers toucher à ce que René Girard appelle la vérité romanesque. Ce sont des espèces de chroniques casanoviennes souvent passionnantes (Femmes, Passion fixe, Les voyageurs du temps ou L'éclaircie, entre autres) mais ce ne sont pas de vrais romans dont les personnages auraient chacun raison. C'est Henry James qui disait que, dans un grand roman, tous les personnages ont raison. Dans les romans-de-Sollers, dont les femmes sont toute plus ou moins aux genoux ou sur les genoux du romancier-auteur, seul celui-ci a raison, commande et conclut. Cela ruine-t-il son mérite d'écrivain ? Nullement. Philippe Joyaux, alias Sollers, n'aura jamais fini, en somme, de poser au roi du monde dans le salon de Maman. C'est là qu'il construit occultement son Lego. Le jeune auteur surdoué d' Une certaine solitude, salué par les fées bourgeoise et révolutionnaire qu'étaient alors Mauriac et Aragon (j'avais déjà tout juste sur toute la ligne, se félicitera-t-il), croit avoir traversé le miroir en se juchant sur les ailes des poètes et des philosophes qu'il appelle les "Voyageurs du temps", tels Homère et Saint-Simon, Rimbaud et Lautréamont, Heidegger et Nietzsche. L'art de la citation et la passion de la formulation lui serviront de sésame au fil de son parcours ouvert de loin en loin à mille éclaircies, et voici Fugues se poursuivant à travers le labyrinthe de l'immense Lego construit à sa seule gloire d'enfant pourri-gâté dont l'Ego, fantastiquement surdimensionné, se délie au plaisir des mots...

S'il n'a rien du Rambo médiatique, ce fou de foot doublé d'un Fangio de la guimbarde allie la débrouillardise à la passion des relations humaines. D'où la qualité particulière, aussi, de ses reportages en territoires dangereux, du Liban à la Roumanie et de la guerre du Golfe aux fronts d'ex-Yougoslavie, où il a débarqué en juillet 1991 et couvert les deux conflits successifs de Croatie et de Bosnie.

S'il n'a rien du Rambo médiatique, ce fou de foot doublé d'un Fangio de la guimbarde allie la débrouillardise à la passion des relations humaines. D'où la qualité particulière, aussi, de ses reportages en territoires dangereux, du Liban à la Roumanie et de la guerre du Golfe aux fronts d'ex-Yougoslavie, où il a débarqué en juillet 1991 et couvert les deux conflits successifs de Croatie et de Bosnie.  — Que représente, pour vous, cette guerre maintes fois dite «absurde»?

— Que représente, pour vous, cette guerre maintes fois dite «absurde»?

Parce qu’il « a mis tout son être et sa propre vie en images», l’on pourrait être tenté d’affirmer que Fellini « au fond n’existe pas dutout ». Telle est du moins la conclusion, fortement empreinte de malice, àlaquelle Liliana Betti en arrive après un long voyage au pays du plus fascinantdes montreurs d’images du cinéma contemporain, quand bien même tout ce qu’ellenous dit à son propos n’évoque pas précisément l’existence d’un ectoplasme. Etpourtant s’il y a boutade, celle- ci n’est pas gratuite.

Parce qu’il « a mis tout son être et sa propre vie en images», l’on pourrait être tenté d’affirmer que Fellini « au fond n’existe pas dutout ». Telle est du moins la conclusion, fortement empreinte de malice, àlaquelle Liliana Betti en arrive après un long voyage au pays du plus fascinantdes montreurs d’images du cinéma contemporain, quand bien même tout ce qu’ellenous dit à son propos n’évoque pas précisément l’existence d’un ectoplasme. Etpourtant s’il y a boutade, celle- ci n’est pas gratuite.  Il y a du vampire chez Fellini, cela ne fait pas un pli. L’on nous dira que c’est le fait de tous les grands créateurs, plus égocentriques les uns que les autres. Mais à cela, Fellini surajoute une sorte d’exubérance féerique qui touche au merveilleux. Lorsque sa « secrétaire » lui raconte un jour quelque bourde pour se tirer d’une mauvaise situation découlant de sa négligence (un bureau qu’elle aurait dû louer pour un prochain film), loin de se fâcher, Fellini la pousse à vivre son mensonge jusqu’au bout, nonpour la mettre en faute, mais uniquement pour voir comment se développera cette intéressante fiction...