Génie multiforme et probité de l’homme, qu'on se gardera de sanctifier pour autant: son oeuvre conserve toute vigueur et fraîcheur au seuil de sa centième année posthume, l'écrivain , Prix Nobel de littérature en 1957, étant né le 7 novembre 1913 à Mondovi.

Le 4 janvier 1960, Albert Camus trouvait la mort sur une route de France dans la voiture de sport de son ami Michel Gallimard, à l’âge de 47 ans. Mort exemplaire, si l’on ose dire, pour cet « écrivain de l’absurde » que d’aucuns réduisent aujourd’hui à tel « philosophe pour classes terminales ». Mort d’une « icône » du XXe siècle, style James Dean de la plume, dont l’œuvre se trouve le plus souvent réduite à quelques titres « phares », comme on dit aujourd’hui, à savoir deux romans, L’Etranger et La Peste, et deux essais, Le mythe de Sisyphe et L’Homme révolté. La photo de l’intellectuel en imper, la sèche au bec genre Humphrey Bogart, achève de fixer le cliché…

Et le vrai Camus là-dedans ? On peut aujourd’hui le redécouvrir en perspective cavalière et sur 6000 pages environ de papier bible, quitte à commencer par la fin…

C’est en effet dans le dernier des quatre volumes de La Pléiade que se trouve Le Premier homme, roman autobiographique inachevé publié en 1994 par la fille de Camus, qui annonce un renouveau de l’œuvre tragiquement interrompue. Avec un souffle puissant, le romancier y sonde son origine (le père mort en 1914, la mère sourde en figure vénérée, la déchirure entre Algérie natale et France « patrie de sa langue ») et lance un nouveau cycle de sa production, par delà le sentiment initial de l’absurde et les postures successives de l’homme révolté : contre le nazisme et le communisme, pour une Algérie dépassant les « noces sanglantes du terrorisme et de la répression», pour un monde restituant sa dignité à chacun.

Albert Camus « conscience de son temps » ? La formule ronfle, elle réduit l’écrivain au rôle d’un moraliste alors qu’il est aussi artiste et poète solaire, mais la conférence mémorable qu’il prononce à Stockholm où lui est remis le prix Nobel, le 14 septembre 1957, intitulée L’Artiste et son temps, désigne une responsabilité que toute l’œuvre illustre dans tous les genres du roman et du théâtre, de l’essai et de la chronique journalistique. Hostile à la fois à « l’art pour l’art » et à la «littérature engagée» au sens de la propagande, Camus, en quête passionnée du «mot juste» plaide pour un art enraciné dans la vie. Le « devoir » de l’artiste n’exclut pas son bonheur d’homme incarné : « Il y a la beauté et il y a les humiliés. Quelles que soient les difficultés de l’entreprise, je voudrais n’être jamais infidèle ni à l’un e, ni aux autres», écrit-il ainsi.

De la beauté du monde, dans la flamboyante Postérité du soleil, accompagnant des photographies de la Lausannoise Henriette Grindat (parue à L’Aire en 1986, à l’enseigne de L’Aire/Engelberts), l’auteur des Noces, à la fois si sensuelles et si lucides face à la mort, se fait le chantre avec la même intensité qu’il défendra, en 1956, sa « trêve civile en Algérie », restée sans écho. Jamais « idiot utile » des puissants, Camus, adversaire de la peine de mort, défendra les collabos qui en furent menacés, après avoir fait lui-même acte réel de résistance.

Albert Camus conjugue l’émerveillement d’être au monde et la conscience tragique du mal, la clarté de l’expression et la part plus obscure des sentiments et des intuitions. Dans La chute, roman dostoïevskien moins connu que L’Etranger ou La Peste, mais d’une pénétration spirituelle non moins lancinante, Camus brosse le portrait d’un héros de notre temps en belle conscience jouissant de sa lucidité stérile.

« Qu’est-ce qu’un homme révolté ? C’est d’abord un homme qui dit non. Mais s’il refuse, il ne renonce pas : c’est aussi un homme qui dit oui ». Or toute l’œuvre d’Albert Camus, traversée par cette tension, s’oriente progressivement vers cet assentiment « pour le meilleur »…

Albert Camus. Œuvres complètes. Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 4 vol. Viennent de paraître : les vol. III (L’Homme révolté, La chute, Les Justes, etc.) et IV (Réflexions sur la guillotine, Discours de Suède, Chroniques algériennes, Le premier homme, etc.).

À écouter : L’Etranger, lu par Michael Lonsdale. Gallimard, 3Cd dans la collection Ecoutez/Lire.

Gérer l'hiver. - Et clair aussi nous a paru sur la route que nous remontions vers le Nord, tandis que le ciel se noircissait, ce livre étincelant d'humour caustique, de l'allègre quinqua Benoît Duteurtre ferraillant joyeusement tous azimuts dans ses réjouissantes Polémiques, contre toutes les jobardises de notre époque, et plus précisément contre les lamentations et autres auto-flagellations d'une France par trop déprimée et se délectant de sa morosité. Remonter vers le froid tout en lisant, à haute voix, le chapitre savoureux dans lequel l'auteur détaille ce Drame national que devient l'Hiver dans les médias français, "comme si les frimas s'apparentaient à des attaques de missiles", parlant de "naufragés de la route" à la première vague de froid et cherchant bientôt les "responsables" de ce scandale météorologique, nous aura requinqués à proportion de l'aggravation même du temps...

Gérer l'hiver. - Et clair aussi nous a paru sur la route que nous remontions vers le Nord, tandis que le ciel se noircissait, ce livre étincelant d'humour caustique, de l'allègre quinqua Benoît Duteurtre ferraillant joyeusement tous azimuts dans ses réjouissantes Polémiques, contre toutes les jobardises de notre époque, et plus précisément contre les lamentations et autres auto-flagellations d'une France par trop déprimée et se délectant de sa morosité. Remonter vers le froid tout en lisant, à haute voix, le chapitre savoureux dans lequel l'auteur détaille ce Drame national que devient l'Hiver dans les médias français, "comme si les frimas s'apparentaient à des attaques de missiles", parlant de "naufragés de la route" à la première vague de froid et cherchant bientôt les "responsables" de ce scandale météorologique, nous aura requinqués à proportion de l'aggravation même du temps... Benoît Duteurtre. Polémiques. Fayard, 2013.

Benoît Duteurtre. Polémiques. Fayard, 2013.

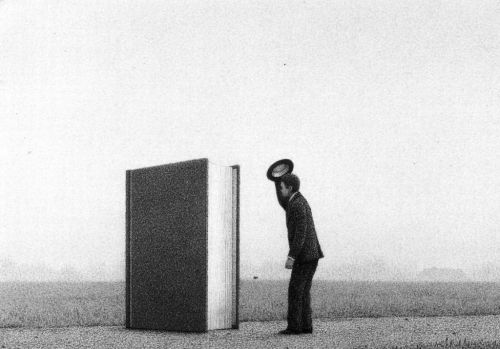

Douce conspiration. - Dans le dernier livre de mon ami Jeanda, compagnon de Johanna la danseuse, il est question de deux types très différents l'un de l'autre en apparence et ressemblants par quelques détails (même semblant de détachement et même capacité d'écoute, même joie de converser et même rage ravalée), qui se rencontrent au coin d'un bar en conspirateurs - qu'on suppose dangers pour la société. Or cette même nuit ils se retrouvèrent dans la galeriedu Griffon du musée Fabre, à Montpellier, profitant de l'anonymat de la dense foule pour se remettre, l'un à l'autre et l'autre à l'un, deux livres assortis de deux sourires masqués. Au jeune grand maigre à tête de corbeau, le vieil hibou à plumes argentées remit ainsi La Nuit, roman déjanté s'il en fut, d'un certain Jaccaud, tandis que l'ombrageux corbac filait, à son compère, un recueil de non moins sombres histoires intitulé L'élève de Joyce, d'un certain Jancar. Telle étant la secrète fraternité de cette nuit-là, et tel le complot particulier...

Douce conspiration. - Dans le dernier livre de mon ami Jeanda, compagnon de Johanna la danseuse, il est question de deux types très différents l'un de l'autre en apparence et ressemblants par quelques détails (même semblant de détachement et même capacité d'écoute, même joie de converser et même rage ravalée), qui se rencontrent au coin d'un bar en conspirateurs - qu'on suppose dangers pour la société. Or cette même nuit ils se retrouvèrent dans la galeriedu Griffon du musée Fabre, à Montpellier, profitant de l'anonymat de la dense foule pour se remettre, l'un à l'autre et l'autre à l'un, deux livres assortis de deux sourires masqués. Au jeune grand maigre à tête de corbeau, le vieil hibou à plumes argentées remit ainsi La Nuit, roman déjanté s'il en fut, d'un certain Jaccaud, tandis que l'ombrageux corbac filait, à son compère, un recueil de non moins sombres histoires intitulé L'élève de Joyce, d'un certain Jancar. Telle étant la secrète fraternité de cette nuit-là, et tel le complot particulier...

Le parfum des couleurs. - Quant au chant des couleurs, le poète et cinéaste Pier Paolo Pasolini l'évoque mieux qu'aucun critique spécialisé dans l'extrait du scénario de La ricotta consacré à La Déposition de Pontormo, génie baroque de sa préférence dès ses jeunes années: "Si vos prenez des pavots sauvages, abandonnés dans la lumière solaire d'un après-midi mélancolique, quand rien ne parle ("parce que nulle femme jamais ne chanta - à trois heures de l'après-midi"), dans une touffeur de cimetière, si vous les prenez, donc, et les pilez, il en sort un suc qui sèche aussitôt; alors, mouillez-le un peu, sur une toile blanche très propre, et demandez à un enfant de passer un doigt humide sur ce liquide: au centre de la trace du doigt va émerger un rouge très pâle,presque rose, resplendissant pourtant grâce à la blancheur du linge lavé qui est sous lui; mais sur les bords des traces se concentrera un filet d'un rouge violent et précieux, presque pas décoloré; il séchera immédiatement, deviendra opaque, comme au-dessus d'une couche de chaux... Mais c'est proprement à travers sa décoloration de papier qu'il conservera, bien que mort, son rouge vif. Voilà pour le rouge"

Le parfum des couleurs. - Quant au chant des couleurs, le poète et cinéaste Pier Paolo Pasolini l'évoque mieux qu'aucun critique spécialisé dans l'extrait du scénario de La ricotta consacré à La Déposition de Pontormo, génie baroque de sa préférence dès ses jeunes années: "Si vos prenez des pavots sauvages, abandonnés dans la lumière solaire d'un après-midi mélancolique, quand rien ne parle ("parce que nulle femme jamais ne chanta - à trois heures de l'après-midi"), dans une touffeur de cimetière, si vous les prenez, donc, et les pilez, il en sort un suc qui sèche aussitôt; alors, mouillez-le un peu, sur une toile blanche très propre, et demandez à un enfant de passer un doigt humide sur ce liquide: au centre de la trace du doigt va émerger un rouge très pâle,presque rose, resplendissant pourtant grâce à la blancheur du linge lavé qui est sous lui; mais sur les bords des traces se concentrera un filet d'un rouge violent et précieux, presque pas décoloré; il séchera immédiatement, deviendra opaque, comme au-dessus d'une couche de chaux... Mais c'est proprement à travers sa décoloration de papier qu'il conservera, bien que mort, son rouge vif. Voilà pour le rouge" Aux incompétents à vernis idéologique ou préjugés culturels qui le taxeraient d'élitisme décadent, un seul argument à opposer: sa compétence. Un seul conseil à la lectrice ou au lecteur de bonne foi: regarder attentivement, en marge de la projection deDiese Nacht, tiré de Nuit de chien du romancier uruguayen Juan Carlos Onetti, le supplément consacré à la synchronisation de ce film saisissant où, une séquence après l'autre, avec un soin infini et une patience-impatience d'ange-démon, le réalisateur travaille avec les acteurs. Passant de l'allemand à l'anglais ou du français à l'italien, le réalisateur vit le cinéma comme on voit qu'il vit l'opéra en chantant lui-même les scènes qu'il fait répéter à ses divas dans Poussières d'amour. Et ses amours à lui sont aussi de la partie, à tout moment, sa passion et ses désirs - sa crainte et ses tremblements devant la mort qui s'avance, que l'Art sublime...

Aux incompétents à vernis idéologique ou préjugés culturels qui le taxeraient d'élitisme décadent, un seul argument à opposer: sa compétence. Un seul conseil à la lectrice ou au lecteur de bonne foi: regarder attentivement, en marge de la projection deDiese Nacht, tiré de Nuit de chien du romancier uruguayen Juan Carlos Onetti, le supplément consacré à la synchronisation de ce film saisissant où, une séquence après l'autre, avec un soin infini et une patience-impatience d'ange-démon, le réalisateur travaille avec les acteurs. Passant de l'allemand à l'anglais ou du français à l'italien, le réalisateur vit le cinéma comme on voit qu'il vit l'opéra en chantant lui-même les scènes qu'il fait répéter à ses divas dans Poussières d'amour. Et ses amours à lui sont aussi de la partie, à tout moment, sa passion et ses désirs - sa crainte et ses tremblements devant la mort qui s'avance, que l'Art sublime...

Le poète destroy. - Au bord des dunes ensuite, dans le roulis roulant des dernières vagues pailletées de lumière, sous le ciel piqueté de diamants stellaires, je me suis rappelé les récents poèmes limite débiles de candeur de l'amer Michel sur son Dernier rivage, et tout son itinéraire de chroniqueur de la chiennerie ambiante: la branloire banalisée et la morosité dont Légion se délecte, les frustrés aux îles idéales et le retour des glandus de Palavas à la chaîne des jours sans fin; et ces visions du déprimé, comme par retournement d'irritation, m'ont ramené à la splendeur de cette nuit marine ravivant à l'instant l'intime comptine: "Je sens ta peau contre la mienne, / Je m'en souviens, je m'en souviens / Et je voudrais que tout revienne, / Ce serait bien"...

Le poète destroy. - Au bord des dunes ensuite, dans le roulis roulant des dernières vagues pailletées de lumière, sous le ciel piqueté de diamants stellaires, je me suis rappelé les récents poèmes limite débiles de candeur de l'amer Michel sur son Dernier rivage, et tout son itinéraire de chroniqueur de la chiennerie ambiante: la branloire banalisée et la morosité dont Légion se délecte, les frustrés aux îles idéales et le retour des glandus de Palavas à la chaîne des jours sans fin; et ces visions du déprimé, comme par retournement d'irritation, m'ont ramené à la splendeur de cette nuit marine ravivant à l'instant l'intime comptine: "Je sens ta peau contre la mienne, / Je m'en souviens, je m'en souviens / Et je voudrais que tout revienne, / Ce serait bien"...  La nuit s'écrit . - Le lendemain je me suis rappelé les horreurs révélatrices du recueil de Catastrophes, signé Patricia Highsmith, en lisant le roman, plombé de mélancolie noire et traversé d'éclairs de lucidité, que Frédéric Jaccaud a publié récemment sous le titre de La nuit.

La nuit s'écrit . - Le lendemain je me suis rappelé les horreurs révélatrices du recueil de Catastrophes, signé Patricia Highsmith, en lisant le roman, plombé de mélancolie noire et traversé d'éclairs de lucidité, que Frédéric Jaccaud a publié récemment sous le titre de La nuit.  Frédéric Jaccaud, La Nuit. Gallimard, Série noire, 450p.

Frédéric Jaccaud, La Nuit. Gallimard, Série noire, 450p.

C'est l'histoire d'un petit garçon napolitain de dix ans, plutôt solitaire et farouche, dont le père est allé chercher fortune en Amérique et qui se résigne à donner raison à sa mère, laquelle choisit de rester plutôt au pays. J'imaginais, tôt l'aube ce matin, le retour des pêcheurs de Sète ,comme j'y ai assisté en Algarve ou à Sorrente les barques à lampes - comme l'évoque aussi le jeune Erri avec le grand pouvoir d'évocation de l'écrivain qu'il est devenu à la stupéfaction de sa mère.

C'est l'histoire d'un petit garçon napolitain de dix ans, plutôt solitaire et farouche, dont le père est allé chercher fortune en Amérique et qui se résigne à donner raison à sa mère, laquelle choisit de rester plutôt au pays. J'imaginais, tôt l'aube ce matin, le retour des pêcheurs de Sète ,comme j'y ai assisté en Algarve ou à Sorrente les barques à lampes - comme l'évoque aussi le jeune Erri avec le grand pouvoir d'évocation de l'écrivain qu'il est devenu à la stupéfaction de sa mère.

Les journaux. - En ces lieux la lecture des journaux prend un relief légèrement différent. La lecture du Midi libre, si terriblement provincial à côté de nos journaux romands cantonaux, nous rappelle cependant à l'ordre de la réalité locale - réelle et locale partout mais ici comme un peu plus qu'ailleurs. J'apprends ainsi, dans le Midi libre de ce matin, que les signes d'agressivité des détenus de la prison de Béziers se sont multipliés ces derniers jours. L'un d'eux, qui avait dissimulé un sachet de résine de cannabis entre ses fesses, a même mordu gravement un gardien qui s'affairait à le lui retirer. Le personnage a écopé de huit mois ferme sur jugement immédiat: cela ne nous regarde pas, mais on le prend un peu différemment que s'il s'agissait d'une anecdote lue dans la Tribune de Genève à propos d'un détenu de Champ-Dollon. De la même façon, le fait que Le Canard enchaîné célèbre les qualités de Viramundo, le dernier film de notre compère lausannois Pierre-Yves Borgeaud consacré à Gilberto Gil, me réjouit un peu différemment que si je lisais cet éloge dans Le Temps. Pareil pour la page entière de Libé consacrée à la néonazie Beate Zschäppe, dont le portrait photographique glaçant m'évoque immédiatement un personnage de Fassbinder, et qui revêt un relief dramatique particulier avec le détail, souligné par la correspondante du journal à Berlin, relatif aux deux chattes Lilly et Heidi sauvées par la terroriste avant que celle-ci ne foute le feu à la dernière planque occupée par le "trio fatal"..

Les journaux. - En ces lieux la lecture des journaux prend un relief légèrement différent. La lecture du Midi libre, si terriblement provincial à côté de nos journaux romands cantonaux, nous rappelle cependant à l'ordre de la réalité locale - réelle et locale partout mais ici comme un peu plus qu'ailleurs. J'apprends ainsi, dans le Midi libre de ce matin, que les signes d'agressivité des détenus de la prison de Béziers se sont multipliés ces derniers jours. L'un d'eux, qui avait dissimulé un sachet de résine de cannabis entre ses fesses, a même mordu gravement un gardien qui s'affairait à le lui retirer. Le personnage a écopé de huit mois ferme sur jugement immédiat: cela ne nous regarde pas, mais on le prend un peu différemment que s'il s'agissait d'une anecdote lue dans la Tribune de Genève à propos d'un détenu de Champ-Dollon. De la même façon, le fait que Le Canard enchaîné célèbre les qualités de Viramundo, le dernier film de notre compère lausannois Pierre-Yves Borgeaud consacré à Gilberto Gil, me réjouit un peu différemment que si je lisais cet éloge dans Le Temps. Pareil pour la page entière de Libé consacrée à la néonazie Beate Zschäppe, dont le portrait photographique glaçant m'évoque immédiatement un personnage de Fassbinder, et qui revêt un relief dramatique particulier avec le détail, souligné par la correspondante du journal à Berlin, relatif aux deux chattes Lilly et Heidi sauvées par la terroriste avant que celle-ci ne foute le feu à la dernière planque occupée par le "trio fatal"..

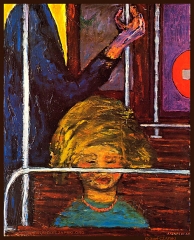

L'oeil du peintre. - Le même Jouhandeau note, à propos de La Bruyère, ceci qui m'a rappelé, en 1974, la découverte du peintre polonais Josef Czapski à la Galerie Lambert, et ce choc précisément décrit: "Quand on a visité une exposition de peinture et que le peintre, dont on vient d'admirer les toiles, a une grande personnalité disons une optique à lui, une vision des choses et des gens qui lui est propre, longtemps (c'est plus fort que soi) on en reste imbu, au point que tout ce qu'on voit se déforme, se conforme à la mode, disons, se modèle sur ce qu'il verrait à notre place". Or c'est, très exactement, ce que j'aurais ressenti après avoir vu cette première exposition du peintre polonais aux cadrages tellement inhabituels et aux couleurs si véhémentes nous révélant comme une nouvelle image de la réalité la plus ordinaire, à commencer par celle des rues et des quais de métro de Paris.

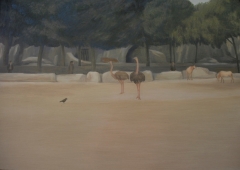

L'oeil du peintre. - Le même Jouhandeau note, à propos de La Bruyère, ceci qui m'a rappelé, en 1974, la découverte du peintre polonais Josef Czapski à la Galerie Lambert, et ce choc précisément décrit: "Quand on a visité une exposition de peinture et que le peintre, dont on vient d'admirer les toiles, a une grande personnalité disons une optique à lui, une vision des choses et des gens qui lui est propre, longtemps (c'est plus fort que soi) on en reste imbu, au point que tout ce qu'on voit se déforme, se conforme à la mode, disons, se modèle sur ce qu'il verrait à notre place". Or c'est, très exactement, ce que j'aurais ressenti après avoir vu cette première exposition du peintre polonais aux cadrages tellement inhabituels et aux couleurs si véhémentes nous révélant comme une nouvelle image de la réalité la plus ordinaire, à commencer par celle des rues et des quais de métro de Paris. Le réel transfiguré.- Depuis lors nos regards se sont multipliés, puisque ma bonne amie partage ma passion pour Czapski et son ami Thierry Vernet: les toiles que nous possédons de ces deux-là nous font mieux voir par leurs regards et, chaque fois que nous sommes à Paris ou en Provence, en Italie ou dans nos régions lémaniques où tous deux ont passé, nous voyons des Czapski et des Vernet, sans compter les Stephani que nous a laissés la compagne de Thierry. Enfin voici que, revenant ce soir de la Brasserie du Luxembourg, je croise un passant solitaire à longue pèlerine rouge et lourde écharpe vert électrique dans le plus pur style Czapski, avant de découvrir une brumeuse enfilade de rues nocturnes dont l'ombre bleu sombre est comme mouchetée de flammes oranges, tout à fait dans la manière de Vernet - et je me promets dans la foulée de me pointer demain au Jardin des plantes, où je sais que m'attend une vision de Floristella...

Le réel transfiguré.- Depuis lors nos regards se sont multipliés, puisque ma bonne amie partage ma passion pour Czapski et son ami Thierry Vernet: les toiles que nous possédons de ces deux-là nous font mieux voir par leurs regards et, chaque fois que nous sommes à Paris ou en Provence, en Italie ou dans nos régions lémaniques où tous deux ont passé, nous voyons des Czapski et des Vernet, sans compter les Stephani que nous a laissés la compagne de Thierry. Enfin voici que, revenant ce soir de la Brasserie du Luxembourg, je croise un passant solitaire à longue pèlerine rouge et lourde écharpe vert électrique dans le plus pur style Czapski, avant de découvrir une brumeuse enfilade de rues nocturnes dont l'ombre bleu sombre est comme mouchetée de flammes oranges, tout à fait dans la manière de Vernet - et je me promets dans la foulée de me pointer demain au Jardin des plantes, où je sais que m'attend une vision de Floristella...

Je dois à mon ami le Bantou de Douala, Max Lobe, la découverte de ce film, comme il me doit la découverte des films de Fassbinder ou de l' Aline de Ramuz. C'est par Maxou que j'ai découvert l'adaptation de la Visite de la vieille dame de Dürrenmatt par le réalisateur sénégalais Djibril Diop Mambety, sous le titre d' Hyènes, et c'est sur mon conseil qu'il a découvert Le génie helvétique de Jean-Stéphane Bron, ainsi de suite. Nous avons vécu ensemble, représentants improbables de la Suisse officielle, l'étrange Congrès des écrivains francophones de Lubumbashi en automne dernier, et le hasard a fait que demain, en virée parisienne pour d'autres motifs, je me pointerai à la lecture de son livre, 39, rue de Berne au Centre culturel suisse de Paris. Ce qu'attendant je vais retourner en Afrique dès mon arrivée prochaine au Quartier latin, ayant repéré la projection, ce soir même, de Kinshasha Kids au cinéma de la rue Hautefeuille...

Je dois à mon ami le Bantou de Douala, Max Lobe, la découverte de ce film, comme il me doit la découverte des films de Fassbinder ou de l' Aline de Ramuz. C'est par Maxou que j'ai découvert l'adaptation de la Visite de la vieille dame de Dürrenmatt par le réalisateur sénégalais Djibril Diop Mambety, sous le titre d' Hyènes, et c'est sur mon conseil qu'il a découvert Le génie helvétique de Jean-Stéphane Bron, ainsi de suite. Nous avons vécu ensemble, représentants improbables de la Suisse officielle, l'étrange Congrès des écrivains francophones de Lubumbashi en automne dernier, et le hasard a fait que demain, en virée parisienne pour d'autres motifs, je me pointerai à la lecture de son livre, 39, rue de Berne au Centre culturel suisse de Paris. Ce qu'attendant je vais retourner en Afrique dès mon arrivée prochaine au Quartier latin, ayant repéré la projection, ce soir même, de Kinshasha Kids au cinéma de la rue Hautefeuille...  LES ENFANTS DE KIN. - J'ai pensé à mon ami Bona le Kinois, tout à l'heure, en découvrant sur grand écran tout le désordre du monde concentré dans l'inénarrable chaos des rues populaires et des marchés de Kinshasha, où 25.000 kids survivent comme les Olvivados de Bunuel après avoir été chassées de leurs familles, pour beaucoup d'entre eux, sous l'accusation de sorcellerie. Curieusement, et une fois de plus, après le superbe Congo River de Thierry Michel, c'est à un Belge, Marc-Henri Wajnberg, qu'on doit cette plongée dans la pétaudière du Congo, dans le sillage d'un musicien allumé regroupant un groupe d'ados qui vivent le rythme et la musique à fleur de peau et voient là l'occasion de sortir de la dèche - peut-être de devenir célèbres autant que Papa Wemba, passant d'ailleurs par là, ou que Michael Jackson, imité à merveille par l'un d'eux. D'une vitalité et d'une créativité d'autant plus émouvantes que la situation semble plus que jamais désespérée, deux de ces kids résument en somme celle-ci: "Moi je voudrais devenir policier, pour voler sans être poursuivi". Et son compère: "Tu feras mieux de devenir politicien: ça paie nettement plus"...

LES ENFANTS DE KIN. - J'ai pensé à mon ami Bona le Kinois, tout à l'heure, en découvrant sur grand écran tout le désordre du monde concentré dans l'inénarrable chaos des rues populaires et des marchés de Kinshasha, où 25.000 kids survivent comme les Olvivados de Bunuel après avoir été chassées de leurs familles, pour beaucoup d'entre eux, sous l'accusation de sorcellerie. Curieusement, et une fois de plus, après le superbe Congo River de Thierry Michel, c'est à un Belge, Marc-Henri Wajnberg, qu'on doit cette plongée dans la pétaudière du Congo, dans le sillage d'un musicien allumé regroupant un groupe d'ados qui vivent le rythme et la musique à fleur de peau et voient là l'occasion de sortir de la dèche - peut-être de devenir célèbres autant que Papa Wemba, passant d'ailleurs par là, ou que Michael Jackson, imité à merveille par l'un d'eux. D'une vitalité et d'une créativité d'autant plus émouvantes que la situation semble plus que jamais désespérée, deux de ces kids résument en somme celle-ci: "Moi je voudrais devenir policier, pour voler sans être poursuivi". Et son compère: "Tu feras mieux de devenir politicien: ça paie nettement plus"...

Sollers déculotté. - C'est le camarade de Roulet qui m'a mis la puce à l'oreille et m'a renvoyé dare-dare, hier soir, à la lecture des Modernes catacombes de Régis Debray, que j'avais acquis l'avant-veille à Sion. Le camarade Daniel m'annonçait la descente en flamme de Philippe Sollers par l'ancien émule de Che Guevara, notamment à cause des palinodies politiques du littérateur. De Roulet m'avouait n'avoir rien lu de Sollers, et ce qu'en disait Régis Debray confirmait son intention de ne pas y aller voir. Alors moi, qui en ai lu pas mal et l'ai pas mal descendu avant de nuancer mon jugement à la lecture de Femmes et plus encore des grands recueils de glose critique, de La Guerre du goût à Fugues, de conseiller tout de même au camarade d'y jeter un oeil pour se faire une plus juste idées de l'écrivain Sollers, brillantissime esprit très XVIIIe, qui éclaire parfois et vaut mieux en somme, dans ses admirations et ses célébrations jubilatoires (de Stendhal à Manet ou de Nietzsche à Rimbaud) que le puant pontife médiatique faisant la roue sur les estrades.

Sollers déculotté. - C'est le camarade de Roulet qui m'a mis la puce à l'oreille et m'a renvoyé dare-dare, hier soir, à la lecture des Modernes catacombes de Régis Debray, que j'avais acquis l'avant-veille à Sion. Le camarade Daniel m'annonçait la descente en flamme de Philippe Sollers par l'ancien émule de Che Guevara, notamment à cause des palinodies politiques du littérateur. De Roulet m'avouait n'avoir rien lu de Sollers, et ce qu'en disait Régis Debray confirmait son intention de ne pas y aller voir. Alors moi, qui en ai lu pas mal et l'ai pas mal descendu avant de nuancer mon jugement à la lecture de Femmes et plus encore des grands recueils de glose critique, de La Guerre du goût à Fugues, de conseiller tout de même au camarade d'y jeter un oeil pour se faire une plus juste idées de l'écrivain Sollers, brillantissime esprit très XVIIIe, qui éclaire parfois et vaut mieux en somme, dans ses admirations et ses célébrations jubilatoires (de Stendhal à Manet ou de Nietzsche à Rimbaud) que le puant pontife médiatique faisant la roue sur les estrades. Parrains et poulains au Grütli. - En me pointant au Café du Grütli pour y rejoindre les parrains et poulains réunis par Isabelle Falconnier en vue de susciter une complicité féconde entre cinq auteurs de plus de soixante piges et cinq autres de moins de trente, je me demandais un peu ce qu'allait donner cette première rencontre de gendelettres (que je fuis à l'ordinaire) en dépit de la sympathie que j'avais a priori pour toutes celles et ceux que je connaissais; mais tout de suite, exquisement pimentée par la présence du journaliste tatoué que j'ai quelque peu chatouillé récemment, ma crainte se dissipa, comme souvent, sous l'effet de bonnes rencontres. L'amorce de discussion avec Daniel de Roulet en avait été un premier moment. Et le discours d'introduction de dame Isabelle, la fondue excellente, la radieuse cordialité d'Amélie Plume, ma voisine de gauche, la vieille amitié me liant avec mon voisin de droite, Jean-Michel Olivier, la malice souriante de mon vis-à-vis bantou et les doubles sourires angéliques des deux jeunotes l'encadrant (une Anne-Frédérique et une Isabelle) achevèrent de me faire oublier tant de réunions d'écrivains se surveillant plus ou moins, se flattant ou s'ignorant plus ou moins.

Parrains et poulains au Grütli. - En me pointant au Café du Grütli pour y rejoindre les parrains et poulains réunis par Isabelle Falconnier en vue de susciter une complicité féconde entre cinq auteurs de plus de soixante piges et cinq autres de moins de trente, je me demandais un peu ce qu'allait donner cette première rencontre de gendelettres (que je fuis à l'ordinaire) en dépit de la sympathie que j'avais a priori pour toutes celles et ceux que je connaissais; mais tout de suite, exquisement pimentée par la présence du journaliste tatoué que j'ai quelque peu chatouillé récemment, ma crainte se dissipa, comme souvent, sous l'effet de bonnes rencontres. L'amorce de discussion avec Daniel de Roulet en avait été un premier moment. Et le discours d'introduction de dame Isabelle, la fondue excellente, la radieuse cordialité d'Amélie Plume, ma voisine de gauche, la vieille amitié me liant avec mon voisin de droite, Jean-Michel Olivier, la malice souriante de mon vis-à-vis bantou et les doubles sourires angéliques des deux jeunotes l'encadrant (une Anne-Frédérique et une Isabelle) achevèrent de me faire oublier tant de réunions d'écrivains se surveillant plus ou moins, se flattant ou s'ignorant plus ou moins.  L'Ange et la Bête. - Amélie Plume se demandait, me confia-t-elle d'abord, quelle sorte de créature démoniaque elle allait "parrainer", ne connaissant jusque-là la jeune Anne-Frédérique que par l'une de ses pièces de théâtre, cruelle à souhait. La fine personne visée montrait cependant un visage, sinon diaphane, du moins velouté de douceur, aux yeux bleu candide, à l'expression dénuée de toute férocité. Mais comédienne ! Savoir ce que dissimulent les eaux limpides en apparence ? Et la chère Amélie de rappeler le paradoxe d'Agatha Christie aux airs de vieille dame très digne, et moi de raconter ma visite à la redoutable Patricia Highsmith m'avouant qu'elle n'osait pas avoir chez elle la télé par crainte panique du sang. Ensuite la conversation de rouler, à propos du meurtre raconté par Max Lobe dans 39, rue de Berne, sur la difficulté pour un jeune auteur qui n'a pas encore tué vraiment de figurer littérairement un meurtre. Alors moi de dire mon effort, en tant que parrain avant la lettre confronté au premier état tapuscrit du roman déjà prometteur du Bantou, de pousser celui-ci à sortir ses tripes et à se révéler tel qu'en lui- même: non pas l'angelot chokito souriant à tout le monde, mais le possible assassin qu'il y a en chacun de nous sous l'effet de l'humiliation ou de la jalousie et que l'écrivain, s'il s'en mêle, est supposé rendre à la fois vraisemblable et peut-être compréhensible...

L'Ange et la Bête. - Amélie Plume se demandait, me confia-t-elle d'abord, quelle sorte de créature démoniaque elle allait "parrainer", ne connaissant jusque-là la jeune Anne-Frédérique que par l'une de ses pièces de théâtre, cruelle à souhait. La fine personne visée montrait cependant un visage, sinon diaphane, du moins velouté de douceur, aux yeux bleu candide, à l'expression dénuée de toute férocité. Mais comédienne ! Savoir ce que dissimulent les eaux limpides en apparence ? Et la chère Amélie de rappeler le paradoxe d'Agatha Christie aux airs de vieille dame très digne, et moi de raconter ma visite à la redoutable Patricia Highsmith m'avouant qu'elle n'osait pas avoir chez elle la télé par crainte panique du sang. Ensuite la conversation de rouler, à propos du meurtre raconté par Max Lobe dans 39, rue de Berne, sur la difficulté pour un jeune auteur qui n'a pas encore tué vraiment de figurer littérairement un meurtre. Alors moi de dire mon effort, en tant que parrain avant la lettre confronté au premier état tapuscrit du roman déjà prometteur du Bantou, de pousser celui-ci à sortir ses tripes et à se révéler tel qu'en lui- même: non pas l'angelot chokito souriant à tout le monde, mais le possible assassin qu'il y a en chacun de nous sous l'effet de l'humiliation ou de la jalousie et que l'écrivain, s'il s'en mêle, est supposé rendre à la fois vraisemblable et peut-être compréhensible...

D'Afrique et d'ailleurs .- Les voix d'Olive Senior et de Max Lobe ont, de toute évidence, une parenté qui tient à la fois à l'attention vive portée par ces deux auteurs à leurs sources orales respectives, autant qu'à leur découpe écrite d'un impact également comparable. Or j'ai mieux compris, à l'audition de ces deux voix "d'ailleurs", qu'il n'est pas surprenant de voir apparaître, dans leur modulation écrite - à l'enseigne de la même collection des "écrits d'ailleurs" de Zoé-, ce qui m'a attiré depuis quelques années vers les écritures d'Afrique et d'ailleurs. Cela justement: cette capacité d'incarnation des mots. Non seulement la vieille magie retrouvée du conte à la veillée, mais la libre ressaisie de ce que Cendrars appelait le Profond Aujourd'hui, qu'il soit comique ou tragique mais irrigué de vraie vie et transfiguré par les rythmes et les couleurs, le fruit et la bête d'un style pur encore de tout affadissement académique et de tous les stéréotypes du langage des temps qui courent...

D'Afrique et d'ailleurs .- Les voix d'Olive Senior et de Max Lobe ont, de toute évidence, une parenté qui tient à la fois à l'attention vive portée par ces deux auteurs à leurs sources orales respectives, autant qu'à leur découpe écrite d'un impact également comparable. Or j'ai mieux compris, à l'audition de ces deux voix "d'ailleurs", qu'il n'est pas surprenant de voir apparaître, dans leur modulation écrite - à l'enseigne de la même collection des "écrits d'ailleurs" de Zoé-, ce qui m'a attiré depuis quelques années vers les écritures d'Afrique et d'ailleurs. Cela justement: cette capacité d'incarnation des mots. Non seulement la vieille magie retrouvée du conte à la veillée, mais la libre ressaisie de ce que Cendrars appelait le Profond Aujourd'hui, qu'il soit comique ou tragique mais irrigué de vraie vie et transfiguré par les rythmes et les couleurs, le fruit et la bête d'un style pur encore de tout affadissement académique et de tous les stéréotypes du langage des temps qui courent...

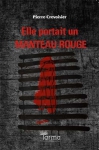

À propos du premier roman de Pierre Crevoisier, Elle portait un manteau rouge. L'auteur romand est ce matin, à 11 heures, au micro de Jean-Marie Félix, sur Espace 2. À écouter sur Internet ensuite.

À propos du premier roman de Pierre Crevoisier, Elle portait un manteau rouge. L'auteur romand est ce matin, à 11 heures, au micro de Jean-Marie Félix, sur Espace 2. À écouter sur Internet ensuite.

Autant que dans le Karma Sahub de Ramon Giger, quoique de façon moins lancinante sur le manque de présence ressenti, et plus chaleureuse aussi, à proportion directe de la formidable générosité de sa mère, Stéphanie Argerich fait bien ressentir le désarroi éprouvé par un enfant élevé tout autrement que les gens de son âge. Mais cette éducation "bohème" fonde aussi la liberté non conformiste de son regard, qui recompose une vaste et belle chronique englobant l'exceptionnelle trajectoire de la pianiste et l'évolution des relations familiales (par le truchement d'une caméra amateur aux précieux documents d'époque) ou du lien particulier de Stéphanie et Martha.

Autant que dans le Karma Sahub de Ramon Giger, quoique de façon moins lancinante sur le manque de présence ressenti, et plus chaleureuse aussi, à proportion directe de la formidable générosité de sa mère, Stéphanie Argerich fait bien ressentir le désarroi éprouvé par un enfant élevé tout autrement que les gens de son âge. Mais cette éducation "bohème" fonde aussi la liberté non conformiste de son regard, qui recompose une vaste et belle chronique englobant l'exceptionnelle trajectoire de la pianiste et l'évolution des relations familiales (par le truchement d'une caméra amateur aux précieux documents d'époque) ou du lien particulier de Stéphanie et Martha.