À propos de La Combustion humaine, de Quentin Mouron

Moins de deux ans après l'apparition de Quentin Mouron sur la scène littéraire romande, le jeune écrivain de 24 ans, double national suisse et canadien, s'est imposé, avec ses deux premiers romans (Au point d'effusion des égouts et Notre-Dame-de-la-Merci), au premier rang des auteurs de la relève.

Or le voici revenir en force avec un troisième livre tenant plus de la longue nouvelle que du roman, ou plutôt du pamphlet débridé, qui lui vaudra probablement quelques avanies. D'ores et déjà, un refus de subvention du service culturel du Canton de Vaud a pénalisé l'ouvrage, chose plutôt rare. Cela signifie-t-il, comme l'auteur le prétend à un moment donné, que toute critique soit punie dans ce pays ? S'agissant du soutien de l'ouvrage, la Ville de Lausanne à prouvé le contraire. Affaire à suivre...

Au demeurant, disons que La combustion humaine peut bel et bien apparaître, aux yeux d'aimables fonctionnaires de la culture, comme le fait d'un auteur crachant dans la soupe, pour ne pas dire qu'il vomit dans le potage. Il y est question, en effet, d'une éditeur genevois promenant, de nos jours, le regard le plus féroce sur le milieu littéraire et médiatique romand, pour juger plus largement d'un peu tout à l'emporte-pièce: de la profusion des livres nuls à la médiocrité des médias, des "tarés" qui se retrouvent sur Facebook ou de l'abrutissement généralisé de notre pauvre société oscillant entre gastromanie et dépression suicidaire.

Rescapé d'un lourd passé de sempiternel humilié, le sieur Vaillant-Morel, célibataire dans la cinquantaine, s'est "littéralement tiré du néant" pour se lancer dans l'édition une quinzaine d'années plus tôt. Avec 200 livres à son catalogue, il fait figure de passeur exigeant et s'est acquis l'estime du "milieu". Cela pour la façade.

Car le vrai Morel est un cynique qui ne croit plus à rien. Se réclamant de Proust et des "classiques", mais taxant déjà un Céline d'"écoeurant faiseur de phrases", il prétend savoir quand "il y a littérature" et ne la trouve à vrai dire plus nulle part, sauf chez un poète serbe du nom de Paul Fajnova, dont il a publié tous les livres. Pour le reste, néant: "Après quelques années dans l'édition, il avait acquis la certitude que les auteurs étaient des cons et les lecteurs aussi".

Comment expliquer alors que le personnage s'enferre dans ce dépotoir ? Parce que le besoin d'être reconnu par "le milieu" lui tient lieu de raison d'être, tout en méprisant celui-là. Le mépris est d'ailleurs la clef du personnage, qui aigrit son indéniable lucidité.

Celle-ci paraît d'abord rigoureuse, contre tous les simulacres littéraires ou culturels, modes ou toquades. Mais le besoin d'être adulé incite Morel à la servilité quand il en va de son intérêt. Il est prêt, ainsi, à flatter un "minable" si celui-ci, mécène ou journaliste, peut lui être utile: "Morel était un monstre de vanité que les éloges de ses confrères suffisaient à dompter".

Jouant apparemment le jeu social, il se pointe tantôt à tel raout littéraire en l'honneur de Rousseau et tantôt à telle mondanité genevoise célébrant Joël Dicker. À tout coup, le ronchon ricane, et plus encore en observant les usagers de Facebook ou les clients de la Migros, dont aucun ne se doute évidemment qu'il est le fameux éditeur Morel. Ainsi se fait-il même houspiller par une quadra blonde qu'il a dépassée à la caisse. Alors de remarquer: "Qu'importe que je sois respecté par d'honnêtes vieillards et de gras fonctionnaires, si je ne suis pas capable de passer devant une connasse à la caisse rapide de la Migros du coin ?" On voit le niveau. Et l'on comprend que ce mufle caractérisé incarne, malgré sa prétention "proustienne", un homme-creux de notre époque ne vivant qu'en surface, attentif aux seuls fonctions et pouvoirs sociaux.

"Moulé" aux nouvelles pratiques, Morel travaille par Internet et se laisse fasciner par Facebook dont il ne voit, à vrai dire, que les aspects grotesques ou dérisoires. Curieusement cependant, la communication virtuelle lui convient mieux que le seul spectacle de la rue, lequel reflète sa triste morosité: "Pour lui, c'était plutôt un genre de morgue où les cadavres n'auraient pas eu le bon goût de se tenir tranquilles, ou une façon d'abattoir où le bourreau retarde"...

Dénué de toute empathie, le personnage s'efforce de justifier son goût pour la poésie de Paul Fajnova en invoquant ses "reflets d'absolu" et sa façon de "toucher le mystère". Et de s'enfoncer dans une explication filandreuse sur les mots du poète: "Chacun d'entre eux comptaient (sic) séparément puis en tant que la phrase qu'ils formaient; puis cette phrase, qui pouvait se lire isolément, donnait à l'ensemble du sens et en recevait de lui".

Or un tel sanglier est-il crédible dans son appréciation de la société en général et de la littérature en particulier? C'est la question qui se pose finalement à la lecture de La Combustion humaine, dont le discours, très enlevé et plein d'énergie rhétorique, pèche par trop de généralités simplificatrices. Pamphlet de jeune auteur ne connaissant le milieu dont il parle, et ses acteurs, qu'en surface, ce livre n'a pas la riche vibration impressionniste d'Au point d'effusion des égouts, ni rien de la tendresse imprégnant Notre-Dame-de-la-Merci.

Si les observations de Quentin Mouron restent souvent pertinentes (notamment sur Facebook, dont il ne dit pourtant rien des rencontres enrichissantes qu'on ne cesse d'y faire), son portrait de Morel relève de la caricature plus que de la figure romanesque. En quarante ans d'expérience, je crois avoir rencontré la plupart des éditeurs romands et plus encore d'auteurs, mais de personnage aussi lugubrement plat que Morel: jamais. À vrai dire, il y a bel et bien "combustion" chez la plupart des serviteurs passionnés du livre, en Suisse romande et partout ailleurs, alors que Morel ne pense qu'à se servir froidement de l'édition pour se donner l'impression d'exister. À cet égard, le petit jeu consistant à identifier un "modèle" de Morel parmi nos éditeurs vivants serait tout à fait vain.

Quant au milieu littéraire romand, pas pire ni meilleur que son homologue québecois, wallon ou parisien, il se trouve réduit ici à une espèce d'abstraction ectoplasmique et soumis à un dénigrement risquant de conforter les poncifs du "tous des nuls" frappant notre littérature et notre cinéma. Dans la foulée, Morel s'en prend, assez ignoblement, à l'un des prix littéraires les plus estimables de notre pays (le Prix Bibliomedia, décerné par les bibliothécaires et voué à la promotion des livres dans les établissements romands) pour le rabaisser au niveau d'un vil "racket".

Quentin Mouron, fort heureusement, vaut mieux que son méchant personnage. Au premier regard, La combustion humaine épate d'ailleurs par sa crâne vigueur et son insolence, si rare chez nos jeunes auteurs. Cependant, une lecture plus fine fait apparaître les failles de ce récit-pamphlet quant à la réflexion (de terribles sentences pseudo-philosophiques: "Les hommes heureux ne le sont que par manque de loisir", ou pire: "Les gens heureux sont des gens superficiels"...), autant que par incohérence organique (un véritable amateur de Proust ne peut être aussi vide) et par négligence de style.

Passons: si Morel méprise globalement les lecteurs, l'on ose croire que Quentin Mouron se gardera de le suivre dans cette ornière alors que de, toute façon, le dernier mot sur La combustion humaine leur appartiendra...

Quentin Mouron. La combustion humaine. Olivier Morattel éditeur, 113p.

Joël Dicker. La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert. Editions Bernard de Fallois / L’Age d’homme, 653p.

Joël Dicker. La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert. Editions Bernard de Fallois / L’Age d’homme, 653p.

(Cette liste a été rédigée dans les marges d'Esprit d'hiver, magnifique dernier roman de Laura Kasischke, très probablement l'une des plus belles lecture à faire en cette fin d'année. Portrait merveilleusement nuancé d'une femme américaine en prise aux démons de la culpabilité, ce roman a paru, comme les précédentes traductions françaises de l'auteure, chez Christian Bourgois. La traductrice, Aurélie Tronchet, n'a pas à se sentir coupable plus que le lecteur ni la lectrice (!), bien au contraire...)

(Cette liste a été rédigée dans les marges d'Esprit d'hiver, magnifique dernier roman de Laura Kasischke, très probablement l'une des plus belles lecture à faire en cette fin d'année. Portrait merveilleusement nuancé d'une femme américaine en prise aux démons de la culpabilité, ce roman a paru, comme les précédentes traductions françaises de l'auteure, chez Christian Bourgois. La traductrice, Aurélie Tronchet, n'a pas à se sentir coupable plus que le lecteur ni la lectrice (!), bien au contraire...)

Ceux qui entendent des voix durant leur monté au ciel après quoi tout se tait quand Jupiter tonne / Celui qui a eu ses périodes Dalida et Janet Baker mais successivement / Celle qui est sensible au vibrato sexuel de la voix de Johnny Cash sans oser l'avouer à son psy aphone / Ceux qui ont l'oreille absolue mais pas de voix assortie dans le matos génétique / Celui qu'insupporte la voix doucereuse de l'abbé Crampon / Celle dont la voie a semblé tracée dès son contre-ut à la maternité des Bosquets / Ceux qui du dictionnaire préfèrent la "voix" rose / Celui qui se rappelle la voix enregistrée de Bergson comme blanchie par la technologie sommaire de l'époque / Celle qui fuit naturellement les voix aigres / Ceux qui n'ont pas voix au chapitre de l'évêché de Vesoul /

Ceux qui entendent des voix durant leur monté au ciel après quoi tout se tait quand Jupiter tonne / Celui qui a eu ses périodes Dalida et Janet Baker mais successivement / Celle qui est sensible au vibrato sexuel de la voix de Johnny Cash sans oser l'avouer à son psy aphone / Ceux qui ont l'oreille absolue mais pas de voix assortie dans le matos génétique / Celui qu'insupporte la voix doucereuse de l'abbé Crampon / Celle dont la voie a semblé tracée dès son contre-ut à la maternité des Bosquets / Ceux qui du dictionnaire préfèrent la "voix" rose / Celui qui se rappelle la voix enregistrée de Bergson comme blanchie par la technologie sommaire de l'époque / Celle qui fuit naturellement les voix aigres / Ceux qui n'ont pas voix au chapitre de l'évêché de Vesoul /  Celui qui se rappelle avoir interviewé Teresa Berganza en chaussettes d'intérieur style laine des Andes mais sans le bonnet à pattes / Celle qui fond quand elle entend Romeo l'apprenti mécano roucouler sous la fenêtre de son castel en banlieue / Ceux que tannent les voix de l'opéra chinois et pareil pour le kabuki / Celui qui pouffe lorsque Brünhilde vocalise dans son étole de bison / Celle qui affirme qu'ont sent le franc-maçon quand Saratoustra prend sa grosse voix / Ceux auxquels certaines dames prêtent imaginairement des verges d'or au jugé de leur voix d'airain et de leur nez saillant / Celui qui se nommait Chaliapine à son corps de garde défendant / Celle qui prend sa toute petite voix pour demander à son père la permission de sortir en boîte / Ceux qui ont la voix gainée de soie comme les mains invisibles des banquiers sans visages / Celui qui prend une voix docte genre Philippe Sollers parlant de Nietzsche (prononcer Nitch, comme le nain Atchoum) devant un parterre de dames que réjouit la perspective du Buffet offert par France Culture / Celle que la mue de son fils Alban réjouit au motif que les Petits Chanteurs à la Croix de Bois le lui rendront bientôt / Ceux qui avaient des voix d'anges alors qu'ils rêvaient déjà à leur première Harley-Davidson, etc.

Celui qui se rappelle avoir interviewé Teresa Berganza en chaussettes d'intérieur style laine des Andes mais sans le bonnet à pattes / Celle qui fond quand elle entend Romeo l'apprenti mécano roucouler sous la fenêtre de son castel en banlieue / Ceux que tannent les voix de l'opéra chinois et pareil pour le kabuki / Celui qui pouffe lorsque Brünhilde vocalise dans son étole de bison / Celle qui affirme qu'ont sent le franc-maçon quand Saratoustra prend sa grosse voix / Ceux auxquels certaines dames prêtent imaginairement des verges d'or au jugé de leur voix d'airain et de leur nez saillant / Celui qui se nommait Chaliapine à son corps de garde défendant / Celle qui prend sa toute petite voix pour demander à son père la permission de sortir en boîte / Ceux qui ont la voix gainée de soie comme les mains invisibles des banquiers sans visages / Celui qui prend une voix docte genre Philippe Sollers parlant de Nietzsche (prononcer Nitch, comme le nain Atchoum) devant un parterre de dames que réjouit la perspective du Buffet offert par France Culture / Celle que la mue de son fils Alban réjouit au motif que les Petits Chanteurs à la Croix de Bois le lui rendront bientôt / Ceux qui avaient des voix d'anges alors qu'ils rêvaient déjà à leur première Harley-Davidson, etc.

Le nouveau directeur artistique Carlo Chatrian, déjà connu des festivaliers pour ses mémorables rétrospectives, a comblé les cinéphiles en leur proposant cette année l'intégrale des films de George Cukor et en gratifiant un autre grand créateur, Werner Herzog, d'un Léopard d'honneur. Alors que dix de ses films (dont plusieurs docus saisissants) étaient présentés, le cinéaste-aventurier allemand a marqué la Piazza de sa forte présence, autant que le mythique Christopher Lee cassé sur sa canne, la toujours sublime Faye Dunaway ou la non moins craquante Jacqueline Bisset, sans oublier Anna Karina et Victoria Abril...

Le nouveau directeur artistique Carlo Chatrian, déjà connu des festivaliers pour ses mémorables rétrospectives, a comblé les cinéphiles en leur proposant cette année l'intégrale des films de George Cukor et en gratifiant un autre grand créateur, Werner Herzog, d'un Léopard d'honneur. Alors que dix de ses films (dont plusieurs docus saisissants) étaient présentés, le cinéaste-aventurier allemand a marqué la Piazza de sa forte présence, autant que le mythique Christopher Lee cassé sur sa canne, la toujours sublime Faye Dunaway ou la non moins craquante Jacqueline Bisset, sans oublier Anna Karina et Victoria Abril... La Suisse très présente

La Suisse très présente

Palmarès controversé

Palmarès controversé Quant au Tableau noir du Vaudois Yves Yersin, il a eu droit aussi à quatre mentions et autres prix, après un accueil extrêmement chaleureux des non spécialistes en salle. Le prix du public à Gabrielle, de la Québecoise Louis Archambault, autre émouvante plongée dans le monde des handicapés, rappelle enfin que le goût des gens, à Locarno, a droit de cité autant que celui des spécialistes...

Quant au Tableau noir du Vaudois Yves Yersin, il a eu droit aussi à quatre mentions et autres prix, après un accueil extrêmement chaleureux des non spécialistes en salle. Le prix du public à Gabrielle, de la Québecoise Louis Archambault, autre émouvante plongée dans le monde des handicapés, rappelle enfin que le goût des gens, à Locarno, a droit de cité autant que celui des spécialistes...

Né le 29 juin 1930 à Borzecin, près de Cracovie,

Né le 29 juin 1930 à Borzecin, près de Cracovie,

Comme on s'en doute, le cinéma selon Basil de Cunha reste, sinon marginal, en tout cas hors norme et lié à une expérience-limite.

Comme on s'en doute, le cinéma selon Basil de Cunha reste, sinon marginal, en tout cas hors norme et lié à une expérience-limite.

Bref, après quatre premiers films prospectant les multiples aspects de la réalité humaine, de la passion romantique selon Lenz (2006) à l'autofiction de Day is done, (2011), en passant par I was a swiss banker, (2007) Thomas Imbach poursuit une oeuvre se jouant des genres et des formes à l'enseigne d'un vrai cinéma d'auteur.

Bref, après quatre premiers films prospectant les multiples aspects de la réalité humaine, de la passion romantique selon Lenz (2006) à l'autofiction de Day is done, (2011), en passant par I was a swiss banker, (2007) Thomas Imbach poursuit une oeuvre se jouant des genres et des formes à l'enseigne d'un vrai cinéma d'auteur.

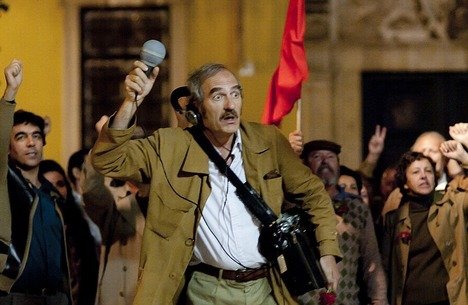

Seulement voilà: le propos de Jean-Stéphane Bron est tout autre que de dénoncer: il tient essentiellement à montrer, et d'abord que Blocher n'est en rien comparable à Hitler. En cinéaste sachant faire signifier un cadrage, il montre par exemple Christoph Blocher, au col du Gothard, encadré d'agents de sécurité, faisant un discours aux pierres ! On verra bien entendu, sur les plans suivants, le public fervent du tribun, comme on le retrouvera au long de son périple électoral. Mais les images parlent, autant que le rappel des faits évoquant la trajectoire économico-politique du bonhomme, entre bonnes affaires avec l'Afrique du Sud de l'apartheid et juteux contrats avec la Chine totalitaire. Rappelant clairement les étapes de la carrière du self made man, Jean-Stéphane Bron n'accumule pas les données documentaires comme dans

Seulement voilà: le propos de Jean-Stéphane Bron est tout autre que de dénoncer: il tient essentiellement à montrer, et d'abord que Blocher n'est en rien comparable à Hitler. En cinéaste sachant faire signifier un cadrage, il montre par exemple Christoph Blocher, au col du Gothard, encadré d'agents de sécurité, faisant un discours aux pierres ! On verra bien entendu, sur les plans suivants, le public fervent du tribun, comme on le retrouvera au long de son périple électoral. Mais les images parlent, autant que le rappel des faits évoquant la trajectoire économico-politique du bonhomme, entre bonnes affaires avec l'Afrique du Sud de l'apartheid et juteux contrats avec la Chine totalitaire. Rappelant clairement les étapes de la carrière du self made man, Jean-Stéphane Bron n'accumule pas les données documentaires comme dans  L'expérience Blocher

L'expérience Blocher

Belle façon, pour l'ancien projectionniste du cinéma d'Aubonne, devenu prof à l'ECAL et réalisateur des plus doués de la nouvelle génération du cinéma suisse, de rendre hommage à Jacqueline Veuve qui a "marrainé" ses premiers pas de cinéaste. Deux jours plus tôt et sur la même scène, la même complicité entre générations était manifestée par la toujours très belle Faye Dunaway félicitant le nouveau directeur artistique Carlo Chatrian de faire, à Locarno, une si bonne place au jeune cinéma.

Belle façon, pour l'ancien projectionniste du cinéma d'Aubonne, devenu prof à l'ECAL et réalisateur des plus doués de la nouvelle génération du cinéma suisse, de rendre hommage à Jacqueline Veuve qui a "marrainé" ses premiers pas de cinéaste. Deux jours plus tôt et sur la même scène, la même complicité entre générations était manifestée par la toujours très belle Faye Dunaway félicitant le nouveau directeur artistique Carlo Chatrian de faire, à Locarno, une si bonne place au jeune cinéma.  C'est parti sur le ton doux-acide de

C'est parti sur le ton doux-acide de  l'équipe

l'équipe

D'emblée, la question de la confiance est posée au fils par le père. Il a besoin de fait, de croire que son père croit en lui autant que lui l'admire. Mais cette confiance, il le sait, ne sera acquise qu'en construisant son film tout en recomposant l'histoire de leur relation, où la mère jouera aussi un rôle déterminant. De fait, après la séparation des conjoints, Ramon a toujours vécu avec sa mère, qui se dit fondamentalement "inadaptée" et a souffert de voire ses propre "forces" épuisées par la présence de son artiste de conjoint. Tout cela qui pourrait se réduire, évidemment, à un récit de vie de plus traitant des relations père-fils, comme les réalisateurs romands Lionel Baier et Jacob Berger les ont déjà abordées, alors que l'ouvrage de Ramon Giger me semble, tant par son contenu émotionnel que par sa forme, conduire plus loin et plus haut: dans la fusion artistique d'un magnifique poème d'amour dont chaque plan signifie et se déploie en beauté plastique et musicale à la fois, sur la base d'une sorte de journal intime suivant la double ligne d'une vie et de la préparation du concert.

D'emblée, la question de la confiance est posée au fils par le père. Il a besoin de fait, de croire que son père croit en lui autant que lui l'admire. Mais cette confiance, il le sait, ne sera acquise qu'en construisant son film tout en recomposant l'histoire de leur relation, où la mère jouera aussi un rôle déterminant. De fait, après la séparation des conjoints, Ramon a toujours vécu avec sa mère, qui se dit fondamentalement "inadaptée" et a souffert de voire ses propre "forces" épuisées par la présence de son artiste de conjoint. Tout cela qui pourrait se réduire, évidemment, à un récit de vie de plus traitant des relations père-fils, comme les réalisateurs romands Lionel Baier et Jacob Berger les ont déjà abordées, alors que l'ouvrage de Ramon Giger me semble, tant par son contenu émotionnel que par sa forme, conduire plus loin et plus haut: dans la fusion artistique d'un magnifique poème d'amour dont chaque plan signifie et se déploie en beauté plastique et musicale à la fois, sur la base d'une sorte de journal intime suivant la double ligne d'une vie et de la préparation du concert. Plus que l'histoire des difficultés relationnelles rencontrées par Paul et Ramon, sur fond de première idylle enfantine, Karma Shadub évoque les multiples aspects, que nous avons tous vécus, de la relation entre parents et enfants, conjoints partageant de grands idéaux (c'est par Paul qu'Ursina est venu à la musique, et leur culture "libertaire" est commune, que relance d'ailleurs Ramon) ou se disputant dans les aléas de la vie quotidienne. Or le grand art de Ramon Giger tient à filtrer et à rendre leur place à tous ces éléments de la vie partagée. Chronique kaléidoscopique recomposée au fil d'un montage admirable de fluidité et de sensibilité purement cinématographique (tout le non-dit suggéré par le seul enchaînement des plans), Karma Shadub intègre les composantes concrètes d'une vie (la nature omniprésente, les maisons revisitées, le concert en train de se préparer avec les danseurs, etc.) et tous les mouvements de la relation en train de s'éprouver (doutes réitérés, hésitations, coups de gueule, retours en douceur) entre les protagonistes. Une grande tendresse imprègne, enfin, ce film développant les mêmes qualité d'observation et d'écoute que Die ruhige Jacke, premier ouvrage de Ramon Giger déjà remarqué à Visions du réel en 2010, posant déjà la question fondamentale de la communication difficile, en complicité avec un autiste, Bref, c'est avec un sentiment de profonde reconnaissance qu'on sort de la projection de Karma Shadub, à voir absolument et sans doute à revoir, à discuter et à méditer.

Plus que l'histoire des difficultés relationnelles rencontrées par Paul et Ramon, sur fond de première idylle enfantine, Karma Shadub évoque les multiples aspects, que nous avons tous vécus, de la relation entre parents et enfants, conjoints partageant de grands idéaux (c'est par Paul qu'Ursina est venu à la musique, et leur culture "libertaire" est commune, que relance d'ailleurs Ramon) ou se disputant dans les aléas de la vie quotidienne. Or le grand art de Ramon Giger tient à filtrer et à rendre leur place à tous ces éléments de la vie partagée. Chronique kaléidoscopique recomposée au fil d'un montage admirable de fluidité et de sensibilité purement cinématographique (tout le non-dit suggéré par le seul enchaînement des plans), Karma Shadub intègre les composantes concrètes d'une vie (la nature omniprésente, les maisons revisitées, le concert en train de se préparer avec les danseurs, etc.) et tous les mouvements de la relation en train de s'éprouver (doutes réitérés, hésitations, coups de gueule, retours en douceur) entre les protagonistes. Une grande tendresse imprègne, enfin, ce film développant les mêmes qualité d'observation et d'écoute que Die ruhige Jacke, premier ouvrage de Ramon Giger déjà remarqué à Visions du réel en 2010, posant déjà la question fondamentale de la communication difficile, en complicité avec un autiste, Bref, c'est avec un sentiment de profonde reconnaissance qu'on sort de la projection de Karma Shadub, à voir absolument et sans doute à revoir, à discuter et à méditer.

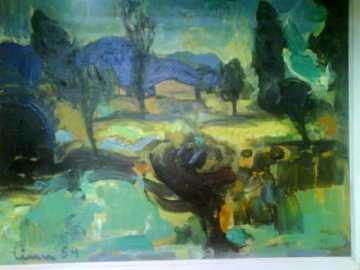

Carl Walter Liner (1914-1997), fils de Liner Carl August (1871-1946), un réaliste remarquable du début du XXe siècle, est un peintre qui a vécu les métamorphoses naturelles de la figuration à l’abstraction lyrique, pas loin d’un Nicolas de Staël. Longtemps installé à Paris, il est revenu en pays où il fait figure de maître, dont la belle cote sur le marché se vérifie.

Carl Walter Liner (1914-1997), fils de Liner Carl August (1871-1946), un réaliste remarquable du début du XXe siècle, est un peintre qui a vécu les métamorphoses naturelles de la figuration à l’abstraction lyrique, pas loin d’un Nicolas de Staël. Longtemps installé à Paris, il est revenu en pays où il fait figure de maître, dont la belle cote sur le marché se vérifie.  L’exposition actuelle de ses grands formats, au Musée Liner d’Appenzell, immense espace ultramoderne dont le Routard ne dit mot, illustre cette œuvre majestueuse dont je préfère, pour ma part, les petites formes et notamment les aquarelles les plus jetées ou les paysages stylisés, comme celui de la vitrine de Toni.

L’exposition actuelle de ses grands formats, au Musée Liner d’Appenzell, immense espace ultramoderne dont le Routard ne dit mot, illustre cette œuvre majestueuse dont je préfère, pour ma part, les petites formes et notamment les aquarelles les plus jetées ou les paysages stylisés, comme celui de la vitrine de Toni.

Toute cette après-midi, j’ai repris les chemins empruntés par Robert Walser et Carl Seelig autour du Säntis, écoqués dans les mémorables Promenades avec Robert Walser (Rivages) grisé par les verts indicibles de ces hautes terres, rappelant l’Irlande ou la Toscane, avec quelque chose d’unique dans le ton du pays. Dans ce même pays cohabitent le culte de la tradition et l’esprit d’aventure, le souci de l’ordre qui fait prescrire au randonneur de ne pas baigner son chien dans l’abreuvoir du bétail, en même temps qu’on laisse le bétail en liberté sur les terrasses à touristes. Nature et culture sont ainsi mêlées, avec une sorte de malice collective, d’intelligence et de gouaille débonnaire qui culmine dans les tonitruantes parties de jass (jeu de cartes pratiqué ici d’une manière toute spéciale), évoquant une société encore tenue ensemble à beaucoup d'égards. N’idéalisons pas, mais allez y voir…

Toute cette après-midi, j’ai repris les chemins empruntés par Robert Walser et Carl Seelig autour du Säntis, écoqués dans les mémorables Promenades avec Robert Walser (Rivages) grisé par les verts indicibles de ces hautes terres, rappelant l’Irlande ou la Toscane, avec quelque chose d’unique dans le ton du pays. Dans ce même pays cohabitent le culte de la tradition et l’esprit d’aventure, le souci de l’ordre qui fait prescrire au randonneur de ne pas baigner son chien dans l’abreuvoir du bétail, en même temps qu’on laisse le bétail en liberté sur les terrasses à touristes. Nature et culture sont ainsi mêlées, avec une sorte de malice collective, d’intelligence et de gouaille débonnaire qui culmine dans les tonitruantes parties de jass (jeu de cartes pratiqué ici d’une manière toute spéciale), évoquant une société encore tenue ensemble à beaucoup d'égards. N’idéalisons pas, mais allez y voir…

Or ce qui sidère, dans ce début de polémique absolument imbécile, c'est que le film de Jean-Stéphane Bron soit illico assimilé, par les bien-pensants, à un acte de propagande. Comme si le réalisateur lausannois, dès ses débuts, notamment avec son percutant court-métrage sur le thème des fiches (Connu de nos services), puis avec Le Génie helvétique, magistrale plongée documentaire dans les coulisses du palais fédéral, et ensuite avec Cleveland contre Wall-street , docu-fiction exemplaire sur la crise des subprimes à Detroit, n'avait pas prouvé son indépendance d'esprit et son intelligence démocratique pure de tout didactisme partisan.

Or ce qui sidère, dans ce début de polémique absolument imbécile, c'est que le film de Jean-Stéphane Bron soit illico assimilé, par les bien-pensants, à un acte de propagande. Comme si le réalisateur lausannois, dès ses débuts, notamment avec son percutant court-métrage sur le thème des fiches (Connu de nos services), puis avec Le Génie helvétique, magistrale plongée documentaire dans les coulisses du palais fédéral, et ensuite avec Cleveland contre Wall-street , docu-fiction exemplaire sur la crise des subprimes à Detroit, n'avait pas prouvé son indépendance d'esprit et son intelligence démocratique pure de tout didactisme partisan.

Le Festival proposera l’œuvre du réalisateur dans son intégralité et les films seront présentés dans les meilleures copies disponibles tout au long des onze jours de la manifestation. Les projections seront accompagnées de débats sur le cinéma de George Cukor, animés par des réalisateurs, des acteurs et des critiques invités à Locarno. Le public du Festival pourra aussi assister à une table ronde sur l’œuvre du réalisateur animée par Roberto Turigliatto, qui a été chargé de la Rétrospective.

Le Festival proposera l’œuvre du réalisateur dans son intégralité et les films seront présentés dans les meilleures copies disponibles tout au long des onze jours de la manifestation. Les projections seront accompagnées de débats sur le cinéma de George Cukor, animés par des réalisateurs, des acteurs et des critiques invités à Locarno. Le public du Festival pourra aussi assister à une table ronde sur l’œuvre du réalisateur animée par Roberto Turigliatto, qui a été chargé de la Rétrospective. Carlo Chatrian, directeur artistique du Festival del film Locarno, déclare : «

Carlo Chatrian, directeur artistique du Festival del film Locarno, déclare : «  Le même Carlo Chatrian se dit «heureux de pouvoir accueillir à Locarno un réalisateur qui incarne autant l’esprit du Festival : au cours de sa longue carrière, Herzog a su passer de la fiction au documentaire, de productions à petits budgets à des films avec de grandes stars sans rien perdre de son identité. Si un prix n’est pas qu’une reconnaissance mais aussi un signal pour le futur, je pense que Werner Herzog est la personne la plus adaptée à tracer la route que le Festival veut emprunter. Une route qui pense le cinéma comme un acte qui implique et bouleverse les personnes qui le font et qui le voient. Un acte qui demande une ferme volonté tout autant qu’une prise de position précise. Celles-là même qui ont poussé Herzog à quitter son village des montagnes de Bavière pour parcourir les routes du monde et traduire en images et en son les expériences vécues, partagées, imaginées.»

Le même Carlo Chatrian se dit «heureux de pouvoir accueillir à Locarno un réalisateur qui incarne autant l’esprit du Festival : au cours de sa longue carrière, Herzog a su passer de la fiction au documentaire, de productions à petits budgets à des films avec de grandes stars sans rien perdre de son identité. Si un prix n’est pas qu’une reconnaissance mais aussi un signal pour le futur, je pense que Werner Herzog est la personne la plus adaptée à tracer la route que le Festival veut emprunter. Une route qui pense le cinéma comme un acte qui implique et bouleverse les personnes qui le font et qui le voient. Un acte qui demande une ferme volonté tout autant qu’une prise de position précise. Celles-là même qui ont poussé Herzog à quitter son village des montagnes de Bavière pour parcourir les routes du monde et traduire en images et en son les expériences vécues, partagées, imaginées.»

Enfin, une projection spéciale est consacrée à la cinéaste Jacqueline Veuve, décédée cette année peu après l’attribution du Quartz d’honneur. Le festival rend hommage à la grande dame du docu helvétique en projetant les films

Enfin, une projection spéciale est consacrée à la cinéaste Jacqueline Veuve, décédée cette année peu après l’attribution du Quartz d’honneur. Le festival rend hommage à la grande dame du docu helvétique en projetant les films

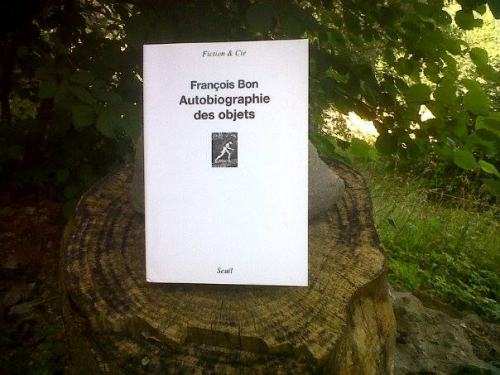

François Bon écrit par exemple ceci de la deux-chevaux: "Quatre roues sous un parapluie, c'était le projet de base de la deux-chevaux". Ce qui commence bien. C'est du lyrisme sans forcer. Continuant comme ça: "Dans les années soixante elle s'en éloigne, plus pimpante, les odeurs à l'intérieur sont toujours aussi réjouissantes, mêlant plastique, métal et tissu". Ensuite s'ajoutent de précises considérations techniques sur le véhicule par excellence de notre jeunesse, après le vélosolex, aboutissant au récit d'une équipée sans permis en ville que le père de l'auteur se retint de punir par une "terrible danse" puisque, garagiste et fils de, il était pour quelque chose dans les engouements mécaniques du bon fiston dont on constate à tous les coins de pages la passion respectueuse pour les objets de métier (sa première règle à calcul vaut son missel de première communion) ou de loisir (sa première guitare Yamaha).

François Bon écrit par exemple ceci de la deux-chevaux: "Quatre roues sous un parapluie, c'était le projet de base de la deux-chevaux". Ce qui commence bien. C'est du lyrisme sans forcer. Continuant comme ça: "Dans les années soixante elle s'en éloigne, plus pimpante, les odeurs à l'intérieur sont toujours aussi réjouissantes, mêlant plastique, métal et tissu". Ensuite s'ajoutent de précises considérations techniques sur le véhicule par excellence de notre jeunesse, après le vélosolex, aboutissant au récit d'une équipée sans permis en ville que le père de l'auteur se retint de punir par une "terrible danse" puisque, garagiste et fils de, il était pour quelque chose dans les engouements mécaniques du bon fiston dont on constate à tous les coins de pages la passion respectueuse pour les objets de métier (sa première règle à calcul vaut son missel de première communion) ou de loisir (sa première guitare Yamaha).

Ce qu'il dit de Ramuz, romancier et poète-essayiste de génie, sur lequel il écrit de fortes pages, vise le plus souvent le Ramuz selon lui essentiel, relativement au sourcier d'une nouvelle langue, une perception du monde dont le tellurisme n'est pas loin du sien, à un chantre de la vie élémentaire comme il l'est lui-même à son originale façon.

Ce qu'il dit de Ramuz, romancier et poète-essayiste de génie, sur lequel il écrit de fortes pages, vise le plus souvent le Ramuz selon lui essentiel, relativement au sourcier d'une nouvelle langue, une perception du monde dont le tellurisme n'est pas loin du sien, à un chantre de la vie élémentaire comme il l'est lui-même à son originale façon. Charles-Albert Cingria. Oeuvres complètes,Volume 5 (Propos 1). L'Âge d'Homme, 1095p.

Charles-Albert Cingria. Oeuvres complètes,Volume 5 (Propos 1). L'Âge d'Homme, 1095p.