Imre Kertesz à Paris

Que ressentait Imre Kertesz, ce matin-là, quand il est entré dans la Salle du Belvédère bondée, au dix-huitième étage de la Tour des Lois dominant un Paris baigné de grisaille et d’aigre crachin ? Qu’a-t-il pensé à la vue des rangées de bouteilles de Veuve-Clicquot (sponsor) qui flamboyaient à l’entrée ? Cette vision lui a-t-il rappelé le «bonheur sans fard» des poux qui dévoraient ses plaies à Buchenwald, ou bien a-t-il revu soudain son visage de déporté de quinze ans, sur lequel il remarqua «les plis et rides caractéristiques des hommes que l’abus du luxe et des plaisirs a fait vieillir avant l’âge» ?

Ensuite, qu’a-t-il bien pu se dire en découvrant tous ce monde, Hongrois de Paris ou gens des médias venus rien que pour lui en ce haut-lieu de la nouvelle Bibliothèque nationale de France ? S’ennuyait-il déjà ou se sentait-il bien ? A-t-il été blessé d’apprendre qu’un tract d’inspiration révisionniste avait circulé dans la salle avant son arrivée, ou cela lui semblait-il aussi «naturel» que de recevoir des coups de son tortionnaire attitré, il y a de ça presque soixante ans, autant dire tout à l’heure ? Et lorsqu’un «effet de Larsen» fit hurler l’un des micros installés pour lui et ses vaillants éditeurs, n’a-t-il pas sursauté intérieurement en se rappelant certaine épouvantable voisine du dessus, du genre «cyclope féminin se nourrissant de bruits», à Budapest, quand il essayait d’écrire un nouveau livre dans son logis d’obscur plumitif, à l’époque du «socialisme goulasch» ?

Nous nous posions ces questions en voyant s’avancer, à pas lents, cet homme qui se dit lui-même un Jedermann, donc un Monsieur Tout-le-monde, le visage rayonnant de la même espèce d’irradiante détresse dont la cendreuse aura baigne tous ses livres, et l’air un peu de se demander ce qu’il faisait là comme il se l’est demandé, un certain jour au beau lever de soleil rougeoyant, quand il s’est retrouvé, après un voyage ennuyeux et assoiffant, en un lieu appelé Auschwitz-Birkenau, au milieu de bâtiments et d’«espèces d’usines» dont les cheminées bavaient une fumée à l’odeur «douceâtre» et «en quelque sorte gluante» ?

Ces rapprochements étaient évidemment incongrus, et pourtant ils nous venaient «naturellement» à l’esprit, comme dictés par l’esprit même de Kertesz, qui fait communiquer à tout moment, dans ses livres, tous les temps et toutes les situations. Toute «professionnelle» ou «mondaine» qu’elle fût, cette «conférence de presse» signifiait beaucoup plus, pour les vrais lecteurs de Kertesz réunis, qu’un «must» médiatique (ce que confirmait joyeusement l’absence totale des «stars» du monde littéraire parisien), comme solidarisés par un sentiment commun.

Simplement, les lecteurs marqués par Imre Kertesz, comme celui-ci a été marqué par un destin non désiré, se réjouissaient d’être là sans penser du tout que l’écrivain en dirait plus que dans ses livres. Mais quelle pure ferveur dans cette présence commune ! Comme le jeune Imre s’extasiait sur la beauté des gens qu’il croisait dans les ruines de Budapest, à son retour de Buchenwald, il nous semblait ce matin-là que la vie valait la peine d’être vécue; et nous revint la remarque incroyable du jeune protagoniste d’Etre sans destin, quand, à moitié mort, après qu’un infirmier lui a arraché son lambeau de couverture parce qu’il l’estime «fini», le voici qui entend «la voix d’une espèce de désir sourd, qui s’était faufilée en moi comme honteuse d’être si insensées, et pourtant de plus en plus obstinée: je voudrais vivre encore un peu dans ce beau camp de concentration». Or la Salle du Belvédère n’était pas mal non plus, ce matin-là, avec ces gens qu’on sentait (sauf le réviso dans son coin) pleins de reconnaissance pour le «héros du jour»; et Martina Wachendorff, qui a dirigé l’édition française de Kertesz, lançait maintenant la discussion, amorcée par un chaleureux éloge de François Fejtö, figure majeure de l’émigration magyare qui remercia l’écrivain d’avoir «si merveilleusement» revivifié leur langue commune.

Un Prix Nobel de littérature, on s’en doute, est censé se prononcer sur tout. En l’occurrence, cependant , les questions générales ont été épargnées à Kertesz, sauf sur l’avenir européen de la Hongrie. «Pour ma part, je m’estime déjà dans l’Europe, a-t-il déclaré en souriant. Quant à la Hongrie, elle a encore du chemin à faire en ce qui concerne l’intégration de sa propre histoire, depuis le traumatisme de 1919.» Comme c’est désormais la coutume, confort intellectuel oblige, le nobélisé a été prié d’expliquer en outre pourquoi il n’avait pas refusé, lui qui est «un résistant», cette consécration ? A quoi l’écrivain a répondu que le Nobel était une «merveilleuse récompense», même si elle ne changeait rien pour lui d’un point de vue existentiel. «J’ai eu la chance de travailler dans l’ombre pendant des années», a-t-il ajouté. «Ainsi ai-je échappé aux tribulations d’un Pasternak ou d’un Brodski».

Imre Kertesz a dû s’expliquer cent fois, déjà, sur les raisons qui l’ont poussé à écrire un roman plutôt qu’un témoignage autobiographique. Mais une fois de plus, il a déclaré que le roman était à ses yeux «plus objectif» et qu’il lui permettait d’aller «sous la peau du lecteur», en quelque sorte. «J’ai été chargé d’un fardeau», a-t-il précisé, «que je dois transmettre au lecteur». Une fois de plus, il s’est expliqué sur la saisissante «naïveté» du protagoniste de son chef-d’oeuvre, qui aboutit soudain à quelle effrayante mue physique et à quel mûrissement intérieur, pour agir sur le lecteur d’une manière si profonde. Enfin, comme nous l’interrogions personnellement sur ce qu’on pourrait dire, selon l’expression de Léon Chestov, les «révélations de la mort», dans sa vie et son oeuvre, Imre Kertesz nous a confié que la perception de la mort, des autres d’abord, puis de la sienne propre, l’avait bel et bien transformé à Buchenwald. «C’est cette expérience, d’une certaine manière, qui m’a libéré»...

LE CHEF-D’OEUVRE

Etre sans destin n’est pas un livre anti-fasciste ni un réquisitoire documenté sur les camps de concentration: c’est un roman de formation, ou plutôt de «déformation», le récit candide d’un garçon qui, a quinze ans, a été (gentiment) prié de descendre d’un autobus, pour se retrouver bientôt avec une petite foule d’autres jeunes gens, puis dans une grande foule de juifs de tous âges. Après trois jours à Auschwitz, où il voit ses compagnons de voyage partir en fumée, il se retrouve à Buchenwald où il va devenir, en quelques mois, un cadavre vivant. Sur un ton préfigurant celui du film de Roberto Begnini, ce livre (1975), infiniment troublant par son humour, déjoue toute tentative de réduire le déporté à son rôle de pure victime innocente qui doit absolument renaître et donc oublier. Sali par le destin, Kertesz dépose sur notre front la même tache humaine.

Imre Kertesz. Etre sans destin. Traduit du hongrois par Natalia et Charles Zaremba. Actes Sud, 366p.

LE ROMAN DE LA NEGATION

Des années après la composition de son premier livre, un écrivain survivant à l’écart en alternant traductions et comédies médiocres, se rappelle les circonstances dans lesquelles les fonctionnaires de l’édition, à Budapest, lui ont refusé son ouvrage jugé «un peu amer» ou «de mauvais goût», incapable de «donner une expression artistique» à un sujet pourtant «terrible et bouleversant». D’une écriture singeant violemment le réalisme socialiste, ce livre aussi singulier que le premier, mais plus hirsute, constitue l’exorcisme du second choc traumatique vécu par nombre de déportés, et une méditation bouleversante sur la Shoah vue avec le recul des années. Dans sa seconde partie, revenu du fond de son désarroi, l’écrivain brosse un tableau ravageur du socialisme réel à la manière hongroise. Telle étant la pièce centrale (1988) de la trilogie de l’«absence de destin».

Imre Kertesz. Le Refus. Traduit du hongrois par Natalia et Charles Zaremba. Actes Sud, 348p.

LITANIE DU REFUS

Troisième élément du même triptyque, Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas résonne comme un long cri de révolte et de désespoir, immédiatement lancé au ciel sous la forme d’un «non» radical et sans appel, ensuite modulé comme une plainte relevant tour à tour de la douleur la plus vive et d’une colère cosmique rappelant celle de Job. Empruntant son titre à la fameuse oraison funèbre de la tradition juive, ce livre extraordinairement tendu, de structure très savante, est simultanément un roman et un poème d’une puissante amplitude émotionnelle. Jouant sur d’incessantes reprises thématiques et musicales, cet ouvrage d’imprécateur (1990) est lui aussi un exorcisme littéraire de la «vie invivable» que la déporté à choisi de vivre sans retrancher rien de ce qui a été ni de ce qui continue d’être, mais en refusant de donner une vie de plus à la vie.

Imre Kertesz. Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas. Traduit du hongrois par Natalia et Charles Zaremba. Actes Sud, 158p.

JOURNAL DE NOTRE TEMPS

Au lendemain de l’effondrement du communisme, en 1991, Kertesz vit une nouvelle période de désarroi personnel tandis que ceux qui, pendant des décennies, ont pratiqué la langue de bois, se justifient pour mieux rebondir dans la nouvelle société «libérée». Avec une lucidité qu’aiguise chaque jour la lecture de Wittgenstein, dont il est en train de traduire les Remarques mêlées, Kertesz note que «la leçon qu’on peut en tirer est que ces hommes ont consacré leur vie à un mauvais usage du langage. Mais aussi, et c’est déjà plus grave, ils ont promu ce mauvais usage au rang de consensus.». Tout au long de ces pages tissées de réflexions et de lectures, de rencontres et d’observations, qui le voient voyager de Vienne à Leipzig ou de Munich à Berlin, Kertesz ressaisit le présent avec une merveilleuse qualité de présence, à jamais dédoublé cependant en face sombre.

Imre Kertesz, Un autre. Chronique d’une métamorphose. Traduit du hongrois par Natalia et Charles Zaremba. Actes Sud, 150p.

Portrait d'Imre Kertsez: Horst Tappe

Dans l’inferno de Gomorrha

Dans l’inferno de Gomorrha

Or ce geste et ce mouvement, je le revis à présent les yeux fermés dans la brume du jour se levant, ce geste et ce mouvement de cette première danse de l’enfant sont l’émanation même de la geste en mouvement de l’enfance et tout commence de tournoyer, dans le geste et le mouvement du temps, et me revient toute la grâce de cette après-midi dans l’absolue fraîcheur de l’été sous les glaciers dont les eaux tombées du ciel semblent se répandre sur les épaules des prairies suspendues, me revient toute l’émouvante beauté de cette enfant qui danse quasi nue et trouve, invente, se plie et se déplie dans la lumière intemporelle de cette après-midi d’innocence – et le soir, pour la première fois, le soir la petite dans son cahier de mots, la petite écrira le mot DANSE.

Or ce geste et ce mouvement, je le revis à présent les yeux fermés dans la brume du jour se levant, ce geste et ce mouvement de cette première danse de l’enfant sont l’émanation même de la geste en mouvement de l’enfance et tout commence de tournoyer, dans le geste et le mouvement du temps, et me revient toute la grâce de cette après-midi dans l’absolue fraîcheur de l’été sous les glaciers dont les eaux tombées du ciel semblent se répandre sur les épaules des prairies suspendues, me revient toute l’émouvante beauté de cette enfant qui danse quasi nue et trouve, invente, se plie et se déplie dans la lumière intemporelle de cette après-midi d’innocence – et le soir, pour la première fois, le soir la petite dans son cahier de mots, la petite écrira le mot DANSE.

… La victime était assise sur le siège arrière droit de la Limo et lisait le dernier James Lee Burke en fumant des Lucky’s, de temps à autre elle jetait un regard inquiet vers Percy, le chauffeur censé l’emmener downtown sur l’ordre du Balafré, alors qu’on avait passé le pont sur le fleuve et que les banlieues se clairsemaient sur fond de neige sale et de ciel bas, ensuite on ne voit pas très bien ce qui a pu se passer entre Killer Joe, l’homme de main du Balafré, et la victime, après que Stony s’est arrêté sur le terrain vague, mais on déduira scientifiquement que le sort de la victime s’est joué à cet instant précis (vers 23:07 GMT) comme l’a établi notre Service au vu de cette seule trace…

… La victime était assise sur le siège arrière droit de la Limo et lisait le dernier James Lee Burke en fumant des Lucky’s, de temps à autre elle jetait un regard inquiet vers Percy, le chauffeur censé l’emmener downtown sur l’ordre du Balafré, alors qu’on avait passé le pont sur le fleuve et que les banlieues se clairsemaient sur fond de neige sale et de ciel bas, ensuite on ne voit pas très bien ce qui a pu se passer entre Killer Joe, l’homme de main du Balafré, et la victime, après que Stony s’est arrêté sur le terrain vague, mais on déduira scientifiquement que le sort de la victime s’est joué à cet instant précis (vers 23:07 GMT) comme l’a établi notre Service au vu de cette seule trace…

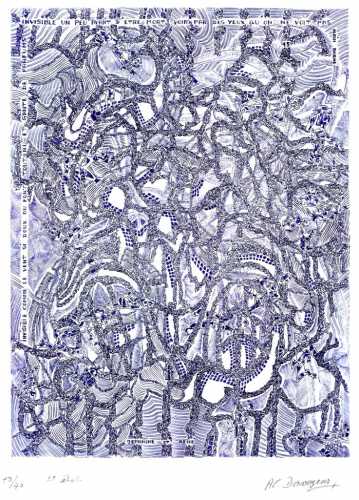

L'oeuvre de Thierry Vernet est à la fois d'un lyrisme allègre (le peintre citait volontiers les Psaumes de la célébration reconnaissante) et d'une sourde mélancolie. «C'est une peinture spirituelle que celle de ce Suisse de Paris, note l'écrivain Jan Laurens Siesling. J'y discerne sans mal une confiance infinie en la beauté de la vie, jusqu'à la candeur, corroborée par une abondance de bonne humeur, d'humour.»

L'oeuvre de Thierry Vernet est à la fois d'un lyrisme allègre (le peintre citait volontiers les Psaumes de la célébration reconnaissante) et d'une sourde mélancolie. «C'est une peinture spirituelle que celle de ce Suisse de Paris, note l'écrivain Jan Laurens Siesling. J'y discerne sans mal une confiance infinie en la beauté de la vie, jusqu'à la candeur, corroborée par une abondance de bonne humeur, d'humour.» Celui-ci ne sacrifiait qu'incidemment à l'anecdote dans les croquis les plus innocents du passant, pour rejoindre la vie (tel chat attrapé d'un geste rond dans sa pose péremptoire de penseur baudelairien) que l'artiste savait en pleine conscience une «drôle de vie». Sans jamais toucher au tragique (tout différent en cela de son ami Josef Czapski), Thierry Vernet ne portait pas moins en lui les nuances pénombreuses de l'existence, qui se retrouvent dans l'aspect «plombé» de certains paysages ou dans la «morsure» de certains traits. Sa mélancolie retentit aussi parfois dans ses admirables aquarelles où la vue retient la vie au bord de la nuit fatale aux couleurs.

Celui-ci ne sacrifiait qu'incidemment à l'anecdote dans les croquis les plus innocents du passant, pour rejoindre la vie (tel chat attrapé d'un geste rond dans sa pose péremptoire de penseur baudelairien) que l'artiste savait en pleine conscience une «drôle de vie». Sans jamais toucher au tragique (tout différent en cela de son ami Josef Czapski), Thierry Vernet ne portait pas moins en lui les nuances pénombreuses de l'existence, qui se retrouvent dans l'aspect «plombé» de certains paysages ou dans la «morsure» de certains traits. Sa mélancolie retentit aussi parfois dans ses admirables aquarelles où la vue retient la vie au bord de la nuit fatale aux couleurs. Coloriste aux effusions jamais euphoriques, Thierry Vernet se risque avec autant d'intensité et d'autorité dans l'aquarelle que dans l'huile. C'est en dansant aussi qu'il échappe à la virtuosité creuse ou à la flatterie. Il vit ce qu'il voit, et à nous faire mieux voir, il nous fait mieux vivre.

Coloriste aux effusions jamais euphoriques, Thierry Vernet se risque avec autant d'intensité et d'autorité dans l'aquarelle que dans l'huile. C'est en dansant aussi qu'il échappe à la virtuosité creuse ou à la flatterie. Il vit ce qu'il voit, et à nous faire mieux voir, il nous fait mieux vivre.