Fellini en grande traversée

C’est une légende incarnée que Federico Fellini en sa féerie freudo-clownesque, c’est la rouerie géniale et l’art artisan dans toutes les manifestations de son cinéma, c’est le cas de dire, qui touchait à la vie vivante autant qu’à sa transmutation multiforme, jetant mille éclats sur fond de vieille tendresse humaine et de malice populaire, de vitalité bondissante et de mélancolie. A-t-on d’ailleurs envie que la légende perde de son merveilleux ou de sa cocasserie au nom de la vérité des faits ? Un premier test est à faire avec la naissance du Maestro, qu’un journaliste fit naître dans un train, en voiture de première classe, une nuit de janvier 1920, tout près de Rimini. Or Fellini se garde de démentir. Se non è vero… Mais voici que nous apprenons la vérité: que les cheminots de la côte romagnole étaient alors en grève et que nul train ne put servir de salle d’accouchement roulante cette nuit-là…

Tullio Kezich serait-il du genre rabat-joie sourcilleux, impatient de « rétablir la vérité » à propos d’un affabulateur notoire, ou la biographie qu’il nous livre après trente ans d’amitié avec Fellini participera-t-elle de la « vérité poétique » de celui-ci. Tutti e due, l’un et l’autre et dans l’allégresse, la vigueur documentaire et la pénétration sensible, la connaissance enfin des multiples coins et recoins de l’Italie de la dernière moitié du XXe siècle, des multiples coins et recoins du cinéma de cette même période- du néoréalisme cher à Rossellini (premier maître vénéré) aux années de plomb et aux années télé, des multiples coins et recoins de Cinecittà, des multiples coins et recoins de la vie toujours en mouvement du Maestro, aussi charmeur que bourreau de travail.

Tullio Kezich serait-il du genre rabat-joie sourcilleux, impatient de « rétablir la vérité » à propos d’un affabulateur notoire, ou la biographie qu’il nous livre après trente ans d’amitié avec Fellini participera-t-elle de la « vérité poétique » de celui-ci. Tutti e due, l’un et l’autre et dans l’allégresse, la vigueur documentaire et la pénétration sensible, la connaissance enfin des multiples coins et recoins de l’Italie de la dernière moitié du XXe siècle, des multiples coins et recoins du cinéma de cette même période- du néoréalisme cher à Rossellini (premier maître vénéré) aux années de plomb et aux années télé, des multiples coins et recoins de Cinecittà, des multiples coins et recoins de la vie toujours en mouvement du Maestro, aussi charmeur que bourreau de travail.

Avant de se sentir assez vite « burattino tra burattini », marionnette de la joyeux bande du Maestro, Tullio était un jeune critique arrogant sur les bords, comme on l’est à vingt ans, lorsqu’il rencontra Federico sur la terrasse de l’Hôtel des Bains de Venise, en septembre 1952, le jour de la présentation du savoureux Courrier du cœur, plus connu sous le titre de Cheik blanc, avec l’irrésistible Sordi dans le rôle d’un bourreau de tendrons de roman-photo. Et d’emblée il est alors question de la fraîcheur de l’accueil de la critique en ces années de guérilla idéologique dont on n’a plus la moindre idée aujourd’hui, qui se déchaîna bien plus violemment ensuite à propos de La Strada et de La Dolce vita.

Avant de se sentir assez vite « burattino tra burattini », marionnette de la joyeux bande du Maestro, Tullio était un jeune critique arrogant sur les bords, comme on l’est à vingt ans, lorsqu’il rencontra Federico sur la terrasse de l’Hôtel des Bains de Venise, en septembre 1952, le jour de la présentation du savoureux Courrier du cœur, plus connu sous le titre de Cheik blanc, avec l’irrésistible Sordi dans le rôle d’un bourreau de tendrons de roman-photo. Et d’emblée il est alors question de la fraîcheur de l’accueil de la critique en ces années de guérilla idéologique dont on n’a plus la moindre idée aujourd’hui, qui se déchaîna bien plus violemment ensuite à propos de La Strada et de La Dolce vita.

J’allais reprendre le roman de Bob Dylan par François Bon, injustement laissé de côté depuis quelque temps, lorsque cet autre roman d’une vie et d’une œuvre (l’une et l’autre entremêlées intimement à tout instant, car le travail artistique était la substance même de la vie de Fellini) m’est tombé dans les mains pour y rester scotché, avec ses histoires pleines des nôtres, entre Giulietta et la Gradisca, la mère et les compères vitelloni…

Critique lui-même et dessinateur, scénariste et écrivain puis réalisateur, considérant la fabrications d'un film comme l’équipée d’un capitaine entraînant un équipage décidé à marcher en sens contraire… poète en mouvement incessant et formidablement attentif au moindre détail de ses réalisations (autant que son ami Pasolini, dont il freina la moindre les débuts, ou que Visconti dont on découvre ici les détails de la brouille et de la réconciliation), qui était essentiellement Fellini en tant qu’artiste? Un pittore ! Un peintre, répondait-il lui-même. Un peintre de notre temps aussi peu réaliste qu’abstrait, un peintre sur bulles de celluloïd qui eût aimé « fixer » un seul tableau, mais quoi, fermons les yeux tout en lisant : le tableau demeure…

Tullio  Kezich. Fellini. Gallimard, Biographies, 412p.

Kezich. Fellini. Gallimard, Biographies, 412p.

cinéma - Page 4

-

E la nave torna…

-

La famille coco-facho

Après un immense succès en Italie, Mon frère est fils unique de Daniele Luchetti prélude aux coups de rétroviseurs du 40e anniversaire de mai 68.

Ceux qui ont aimé Nos meilleures années de Marco Tullio Giordana, chronique attachante des années 1966 à 2003 en Italie, devraient être également touché par Mon frère est fils unique, qui brasse une matière sociale et politique proche en s’attachant à une situation particulière intéressante: à savoir la cohabitation, dans une même famille, de deux frères aux positions politiques diamétralement opposées.

Sur la base d’un roman d’Antonio Pennacchi qui avait 18 ans en 1968 et a lui-même adhéré très jeune au parti néofasciste MSI, dont il a été expulsé avant de passer par diverses factions d’extrême-gauche, le film scénarisé par Daniele Luchetti assisté de Sandro Petraglia et Stefano Rulli (cosignataires de Nos meilleures années) nous transporte dans une famille populaire de Latina désespérant d’être relogée dans un immeuble moins insalubre. Le fils aîné, Manrico (Riccardo Scamarcio), est un beau jeune homme qui fait craquer les nanas et s’impose en leader syndicaliste du PCI avant de dériver vers l’action violente. Brillant et charmeur, le révolutionnaire ne manque d’agacer son frère cadet, le teigneux et boutonneux Accio, qui a renoncé au séminaire avant de se laisser entraîner par un marchand ambulant fort en gueule dans les réunions et les opérations de commando des néofascistes. Du genre rebelle « au carré », impatient de s’opposer aux brimades des siens, Accio n’est « fasciste » que par esprit de contradiction, et son évolution témoignera d’une ouverture généreuse dont son frère aîné terroriste sera le premier bénéficiaire.

Les dogmes et la vie

Du personnage à la fois gouailleur et attachant du roman picaresque de Pennacchi, contrastant pour le moins avec le cliché du « facho » bas de plafond, Daniele Luchetti a fixé le portait cinématographique en choisissant un acteur vif à souhait en la personne d’Elio Germano. Entre les deux frères oscille en outre la belle et incisive Francesca (Diane Fleri) dont l’évolution marquera elle aussi une distance croissante par rapport aux dogmes idéologiques.

Déclaré pompeusement « d’intérêt culturel national » par les instances officielles de la péninsule, Mon frère est fils unique a certes valeur de témoignage substantiel et souvent truculent « à l’italienne », sur une époque souvent réduite à des clichés enjolivés ou dramatisés à outrance. La charge portée sur les débats où tout le monde pérore en même temps, ou la caricature du chœur de camarades chantant un Hymne à la joie aux paroles révisées style agit-prop, n’en font pas pour autant une satire « révisionniste » trop complaisante. Si la forme du film reste finalement assez sage, dans le genre du feuilleton sensible et intelligent à la manière de Nos meilleures années, nul doute qu’il « sonne » juste et rend bien, sans démagogie, le climat d’une époque où souvent, entre familles à l’ancienne et tribus hirsutes, la jeunesse ne faisait que se chercher un lien ou une communauté.

• Sur les écrans romands

• Antonio Pennacchi. Mon frère est fils unique ou la vie déréglée d’Accio Benassi. Traduit de l’italien par Jean Baisnée. Le Dilettante 2007,448p. Un quarantième rugissant ?

Un quarantième rugissant ? De quoi sera faite la vague annoncée de publications, romans, essais, films et autres documents qui devrait déferler en 2008 pour commémorer le quarantième anniversaire de mai 68 ? Les « anciens combattants » vont-ils y aller de leur air de la nostalgie désenchantée, ou verra-t-on se développer de nouveaux récits sur une époque qui a diffusé, presque en temps réel, ses mythes plus ou moins narcissiques et ses légendes, par « icônes » et autres figures « cultes », voire « cultissimes », interposées ?

Le film de Daniele Luchetti, à l’image du livre d’Antonio Pennacchi dont il s’inspire, séduit par la distance prise par rapport à la terrible rhétorique d’époque, masquant souvent la volonté de puissance ou le ressentiment des contestataires des deux bords sous de beaux discours. Mais verra-t-on jamais une nouvelle Education sentimentale, en littérature ou au cinéma, cristalliser la « substantifique moelle » de ces années ?

Ce qui semble à l’heure qu’il est, et notamment au vu des agréables et non moins excellents « feuilletons » que représentant Nos meilleures années ou Mon frère est fils unique, c’est qu’on en reste à une vision certes plus nuancée que naguère mais jamais en rupture avec certain consensus, qu’un Pasolini (notamment dans ses Lettres luthériennes) fut des seuls à rompre dans l’Italie des années de plomb.

Ce qui semble à l’heure qu’il est, et notamment au vu des agréables et non moins excellents « feuilletons » que représentant Nos meilleures années ou Mon frère est fils unique, c’est qu’on en reste à une vision certes plus nuancée que naguère mais jamais en rupture avec certain consensus, qu’un Pasolini (notamment dans ses Lettres luthériennes) fut des seuls à rompre dans l’Italie des années de plomb.Le quarantième sera-t-il rugissant ou ronronnant ?

-

Une maison du cinéma à Lausanne

Vinzenz Hediger, le nouveau patron de la Cinémathèque suisse, est attendu en septembre 2008 à Lausanne.L’annonce de la nomination de Vinzenz Hediger a été fort bien accueillie par l’actuel directeur Hervé Dumont, mais ne laisse de poser maintes questions. Quelle sera l’orientation de sa politique en matière de gestion de ce fabuleux patrimoine ou dans l’animation publique de la maison de Montbenon, considérée comme un lieu trop peu attractif? Premier éclairage.

– Quelle image, à l’heure d’en devenir le directeur, avez-vous de la Cinémathèque suisse?

– La Cinémathèque suisse possède une des plus grandes collections au monde, aussi et particulièrement en ce qui concerne les fonds «non-film» (ndlr: affiches et photos), assemblés en grande partie par André Chevalier. L’institution est une ressource culturelle de tout premier ordre, avec un énorme potentiel de rayonnement. Mais elle est, hélas, trop peu connue en Suisse. Une perception qu’il faudra changer…

– D’aucuns reprochent à l’institution de n’être pas un lieu suffisamment ouvert au public, aux échanges, aux débats, tout comme à la production suisse et romande. Envisagez-vous de l'animer de façon plus significative et de donner plus de visibilité à la production helvétique ? Et de quelle façon?

– Il ne fait aucun doute que j’envisage la Cinémathèque comme lieu d’échange et de débats publics sur le cinéma, sur l’audiovisuel et ses liens avec les autres domaines de la culture. Ceci concerne aussi bien le cinéma romand que le cinéma mondial. L’instrument principal de cette ouverture sera une «Maison du cinéma» au cœur de Lausanne, un lieu ouvert où l’on montre des films, où le public se rencontre pour en discuter (mais aussi pour bien manger et boire), où l’on présente des expositions mettant en valeur les riches collections d’affiches et de documents. Un bel endroit où les spécialistes tiendraient leurs colloques et mèneraient leurs recherches, un lieu, enfin, comme il en existe déjà à Copenhague et bientôt à Amsterdam.

– Les réalisateurs de nos régions, qui trouvaient le meilleur écho auprès d’un Freddy Buache, se sont parfois plaints du manque d’écoute et d’accueil de l’actuel directeur. Pensez-vous offrir une meilleure visibilité au cinéma suisse et romand?

– J’ai été profondément marqué par les films suisses des années?70, que mes parents m’ont emmené voir. Plus tard, comme critique de cinéma, j’ai toujours porté une attention vive aux cinéastes suisses, et je continuerai de le faire dans mon futur travail.

– Lausanne est le siège de «foyers» culturels vivants. On se rappelle aussi la collaboration significative d’un Freddy Buache aux Editions L’Age d’Homme, de rayonnement international. Pensez-vous associer la Cinémathèque à d’autres institutions par des échanges?

– Vu que le cinéma est de plus en plus présent dans les autres domaines de la culture, soit dans le théâtre, ou l’on adapte des films de Lars Von Trier et d’autres plutôt que de cultiver le répertoire classique, soit dans les arts plastiques où des artistes comme Douglas Gordon empruntent leur inspiration au cinéma, alors que des cinéastes comme Chantal Akerman ou Harun Farocki se réinventent à travers des installations vidéo, il me paraît tout à fait naturel que la Cinémathèque cherche la proximité et la coopération avec d’autres institutions culturelles.

- Fernand Melgar a qualifié Hervé Dumont, d’«homme de l’ombre», en reconnaissant son grand travail sur le fonds et sa préservation, tout en appelant de ses vœux un «homme de la lumière» qui redonne envie au public de fréquenter la Cinémathèque…

– Il est facile de sous-estimer le travail qu’Hervé Dumont a fait pour la Cinémathèque. Avec un lobbying discret mais efficace, il a jeté les bases politiques pour tout le futur développement de la maison. Le nouveau directeur en hérite, et s’il sera en position de devenir «homme de la lumière», c’est sans doute aussi grâce au travail préparatoire d’Hervé Dumont…Budget à revoir urgemment

Le jour même où il annonçait la nomination de Vinzenz Hediger, Olivier Verrey, président du conseil de fondation de la Cinémathèque suisse, reconnaissait que le budget de fonctionnement de celle-ci (5 millions de francs par année) reste largement insuffisant pour son fonctionnement. Qu’en pense le nouveau directeur?

«Je suis tout à fait d’accord avec Olivier Verrey. Avec une collection de plus de 70 000 titres, la Cinémathèque suisse dispose d’un budget qui ne représente qu’un tiers de celui du Nederlands Filmmuseum, dont la collection compte 45 000 titres. L’institution souffre donc d’un sous-financement dramatique par rapport à la valeur de ses collections, mais aussi par rapport à ce qui est de rigueur dans d’autres archives de films européens. Ceci concerne surtout les travaux de restauration. La Cinémathèque suisse ne dispose que des moyens financiers pour quatre restaurations de film par an, et ceci grâce à Memoriav. Elle ne peut donc, actuellement, pas financer de restaurations avec son budget annuel. La Cinémathèque française, par contre, restaure 200 films par an, et elle dispose d’un budget de 23 millions d’euros (plus de 32 millions de francs suisses). C’est un écart qu’il faudra combler, au moins en partie…»

Né en 1969 à Menziken, dans le canton d’Argovie, Vinzenz Hediger enseigne actuellement à l’Université de la Ruhr à Bochum. Il est l’auteur de deux ouvrages importants sur le cinéma, dont un sur le documentaire en Suisse, et de maintes contributions dans des revues étrangères. Egalement critique de cinéma du quotidien Neue Zürcher Zeitung , il a siégé au conseil de fondation de Pro Helvetia ainsi qu’au sein de la Commission fédérale du cinéma. Vinzenz Hediger est marié et père d’un petit garçon.Cet entretien a paru dans l'édition de 24 Heures du 29 octobre 2007

-

De radieuses condoléances

Entretien avec Frank Oz, à propos de Joyeuses funérailles

Promis-juré : nous ne poserions aucune question à Frank Oz sur le Muppet Show, ni sur La Guerre des étoiles. Telle était en tout cas son désir avant notre entrevue. Celle-ci ne devait pas pour autant nous confronter à un despote capricieux, bien au contraire : sous le traits d’un grand barbu poivre et sel au flegme très british et à la simplicité cordiale, le réalisateur de Joyeuses funérailles n’aura formulé cette requête que par souci de mieux se concentrer sur l’objet de la rencontre : son joyau noir. Or chacun le sait : rien de plus sérieux que l’humour…

- Quelle est l’origine de Joyeuses funérailles ?

- Le script m’en a été proposé par une amie engagée dans la production, et tout de suite j’ai ri comme rarement à la seule lecture. L’auteur, Dean Craig, est un observateur redoutable sous ses airs de garçon timide, et cette petite histoire à la fois drôle, percutante et pleine d’humanité correspondait parfaitement à mon désir de réaliser un film intimiste à « petit » budget, disons 10 millions de dollars plutôt que 100 millions, où je pourrais faire ce que je voulais sans trop de pression. Pas un instant je n’ai pensé en termes de thèmes « actuels » à traiter, à savoir la déglingue d’une famille de grande bourgeoisie, la mort ou la transgression sexuelle : je voyais d’abord une charmante histoire vécue par une série de personnages hauts en couleurs, où les acteurs joueraient un rôle essentiel.

- Comment avez-vous choisi ceux-ci, et comment avez-vous travaillé avec eux ?

- J’ai consacré un mois à des auditions personnelles à Londres, qui m’ont permis de rencontrer une quantité de comédiens de grand talent, puis j’ai eu la chance de trouver ceux qui convenaient précisément aux personnages de l’histoire. Comme il ne s’agit pas d’une comédie à l’américaine mais d’une farce, un genre assez peu pratiqué de nos jours et qui exige beaucoup plus de tact qu’on ne croirait, je leur ai recommandé de ne pas chercher à faire rire mais de jouer leur personnage en toute honnêteté. En principe, notre budget nous interdisait les stars à 20 millions pièce, mais vous savez ce qu’est le cinéma : il lui faut malgré tout des « noms ». C’est pourquoi j’ai proposé un rôle à Peter Dinklage, alors même qu’il n’y avait pas de rôle de nain dans le script. Faire de l’amant du défunt un nain ne signifiait pas pour moi « charger » le personnage, au contraire : je savais que Peter, que j’ai toujours admiré, donnerait au personnage cette aura de dignité et de tendresse qui crève l’écran.

- Etes-vous resté fidèle au script ?

- Certainement pas : nous avons beaucoup improvisé avec les acteurs, mais toujours en complicité avec l’auteur. Si je reste le patron, car il faut une transposition des mots en termes de cinéma, je crois que chacun, de l’écrivain aux acteurs, a beaucoup à m’apporter. Dans son rôle si délicat, toujours au bord du burlesque, Alan Tudyk m’a ainsi fait des quantités de propositions improvisées dont j’ai beaucoup retenu. En revanche, certaines improvisations ont tourné court parce qu’elles ne me semblaient pas « honnêtes » par rapport à l’histoire.

- Certainement pas : nous avons beaucoup improvisé avec les acteurs, mais toujours en complicité avec l’auteur. Si je reste le patron, car il faut une transposition des mots en termes de cinéma, je crois que chacun, de l’écrivain aux acteurs, a beaucoup à m’apporter. Dans son rôle si délicat, toujours au bord du burlesque, Alan Tudyk m’a ainsi fait des quantités de propositions improvisées dont j’ai beaucoup retenu. En revanche, certaines improvisations ont tourné court parce qu’elles ne me semblaient pas « honnêtes » par rapport à l’histoire.

- Celle-ci est-elle propre à l’Angleterre, et y a-t-il selon vous un humour typiquement anglais ?

- Je ne le sens pas. Il y a un « accent » dans les façons de rire, et l’humour des peuples dépend évidemment de leur histoire et de leur psychologie particulières, mais je crois que l’humour, comme l’émotion, est un phénomène universel. Cette histoire ne me semble pas propre à l’Angleterre mais plutôt à la meilleure société bourgeoise. Les convenances se verrouillent dans la mesure où l’on a quelque chose à perdre, et c’est dans la « haute » que le théâtre social est le plus masqué. D’où le caractère explosif du secret lié aux mœurs du père. Pensez : un pater familas qui se travestit et se fait sauter par un nain. (Rires)

- N’est-ce pas délicat de rire de la mort ?

- N’est-ce pas délicat de rire de la mort ?

- C’est moins délicat que d’en parler, dans une société qui tend de plus en plus à évacuer la chose, comme si les progrès de la technologie nous avaient d’ores et déjà rendus immortels. De fait, il y a une certaine inconvenance à mourir dans ce monde-là (Rires). Mais ce que j’aime beaucoup dans cette histoire, c’est que le rire ne se borne jamais à une moquerie. On ne se moque pas plus du nain que de l’hypocondriaque, du gay ou du prêtre obsédé par l’horaire. On ne quitte pas l’humanité. Et le plaidoyer final du fils, qui devient alors aussi bon écrivain que son brillant frangin romancier à succès, dans l’ombre duquel il rongeait son frein, est une magnifique leçon d’humanité. Ou du moins c’est ce que j’aimerais faire passer…

La bonté sous l’extravagance

Le conformisme social très étroitement corseté à l’anglaise a toujours disposé de soupapes de décompression, dont celle de l’humour.

Un premier éclat de rire ponctue la première séquence de Joyeuses funérailles, après l’arrivée du corbillard dans la somptueuse demeure du défunt, lorsque son fils découvre que les employés se sont trompés de macchabée. Ensuite, c’est la prise malencontreuse d’une drogue hallucinogène, gardée dans un flacon de Valium, qui va transformer l’un des convives de l’enterrement en hurluberlu délirant. Enfin, l’arrivée d’un nain maître-chanteur qui vient réclamer son dû à la famille sous peine de révéler la nature de ses relations avec le très respectable gentleman, achève de transformer la cérémonie en folle sarabande menée à fond de train sur une aigrelette musiquette.

La farce frôle souvent le grotesque, mais c’est avec maestria que Frank Oz la conduit jusqu’à sa conclusion aussi inattendue qu’émouvante : lorsque le fils, par delà le scandale, évoque la bonté de son père et en appelle à la compréhension de tous. Mon père était peut-être gay à ses heures, mais quel chic papa ce fut ! Plus moral tu meurs…

Frank Oz en dates

1944 Naissance à Hereford, Angleterre, le 25 mai. Il a cinq ans lorsque ses parents déménagent en Californie.

1969 Dès cette date, participe à 75 films en qualité de marionnetiste-acteur avec Jim Hanson, sur les séries du Muppet Show et de 1 Rue Sesame. Prête sa voix à Miss Piggy, entre beaucoup d’autres, et au Yoda de La guerre des étoiles. Egalement acteur dans plusieurs films de John Landis.

1982 Se lance dans la réalisation avec le film fantastique Dark Crystal. Grand Prix à Avoriaz.

1986 Réalise la comédie musicale La petite boutique des horreurs.

2001 Signe The Score avec Robert de Niro et Marlon Brando, après In and Out (1997) et Bowfinger, roi d’Hollywood (1999)Cet entretien est paru dans le supplément Week-End de l'édition de 24Heures du 13 septembre 2007.

-

Du parti des gens d’en bas

Entretien avec Claude Goretta

Le nom de Claude Goretta a fait le tour du monde avec au moins deux films emblématiques: L’invitation (1973), avec François Simon, Michel Robin et Jean-Luc Bideau, et La dentellière (1977), dont on se rappelle l’irradiante Isabelle Huppert à ses débuts. L’œuvre de cette figure «historique» du nouveau cinéma suisse, que documente le deuxième tome de l’ Histoire du cinéma suisse 1966-2000, sous la direction d’Hervé Dumont et Maria Tortajada, est cependant riche de bien d’autres films remarquables, souvent oubliés hélas. Dans la rétrospective mise sur pied par la Cinémathèque, l’on découvrira ainsi l’un des préférés de l’auteur: Les chemins de l’exil ou les dernières années de Jean-Jacques Rousseau, réalisé en complicité avec Georges Haldas, fidèle compagnon de route du réalisateur, également engagé dans l’adaptation magnifique de Jean-Luc persécuté, d’après Ramuz.

- Y a-t-il, dans votre œuvre si diverse, un fil conducteur ou un point commun?

Certainement et c’est, je crois, le souci constant de me faire l’interprète de gens ne disposant pas du pouvoir ou des capacités de s’exprimer. J’ai toujours regardé vers le bas. C’est sans doute lié à mon origine familiale modeste. Petit-fils d’immigré piémontais, je me rappelle ces femmes en noir qui hantaient le beau village du Carouge de mon enfance. C’est dès ces années, aussi, que j’ai éprouvé mes premières grandes émotions au cinéma. D’abord avec Nanouk l’Esquimau, de Flaherty, vu et revu, puis avec Charlot soldat, que m’a fait découvrir mon père, fou de Chaplin. Le souci de parler des gens en situation précaire ou victimes d’injustice est aussi lié à la prise de conscience de toute une génération, à l’époque du néoréalisme italien ou des grandes espérances de la gauche. Mon intérêt pour Rousseau et pour Ramuz, avec le personnage mutique et tragique de Jean-Luc, découle de la même préoccupation, autant que la proximité que je ressens aujourd'hui avec des cinéastes anglais tels Ken Loach ou Stephen Frears. J’ai d’ailleurs poussé assez loin dans le témoignage social engagé, avec des films comme Un employé de banque, où je démonte les mécanismes du pouvoir de l’argent, ou dans un reportage sur Lourdes accablant, à propos duquel Mgr Mamie, alors évêque, m’a fait remarquer qu’il me manquait juste… la foi.

- Qu’est-ce qui vous rend si proche d’écrivains comme Ramuz ou Simenon?

Là encore, c’est l’empathie humaine de ces auteurs. Le premier de ceux-ci est Tchekhov, qui avait à la fois la lucidité clinique du médecin et le sens de la dérision, mais avec plus de tendresse chaleureuse que Simenon. Deux des films que j’ai tirés de l’œuvre de ce dernier ont d’ailleurs des dénouements «optimistes». Avec le personnage bouleversant de Jean-Luc, ce qui m’a aussi intéressé, c’est de rendre, dans une grande histoire d’amour et de mort, le silence du personnage. C’est à traduire celui-ci que nous avons travaillé avec Georges Haldas.

- De François Simon et Jean-Luc Bideau à Ronny Coutteure ou Charles Vanel, Isabelle Huppert ou Depardieu, avez-vous choisi vous-même les interprètes de vos films?

Sans exception, sauf une: Jacques Villeret, pour Le dernier été. Or le fait que je ne lui aie pas donné le rôle d’un «zozo», mais d’un personnage tragique, qu’il a magnifiquement habité, a établi entre nous un véritable lien d’amitié. Avec Isabelle Huppert ou Gérard Depardieu dans Pas si méchant que ça, la relation a été facilitée du fait qu’ils étaient encore relativement peu connus. De toute façon, j’ai toujours fait des films aux budgets relativement modestes, à l’écart du «star-system». Dans l’ensemble, «mes» acteurs ont tous une épaisseur humaine de personnages à part entière, sans rapport avec leur notoriété. J’ai un grand souvenir, ainsi, de Frédérique Meininger, dans Jean-Luc persécuté, que l’équipe a applaudie sur le tournage...

- Vous défendez le cinéma d’auteur avec insistance. Qu’est-ce qui le caractérise?

L’impératif de popularité n’est pas une bonne motivation a priori. Ce qui importe, pour un auteur, c’est de traiter un thème qui compte réellement pour lui, avec les moyens qui lui sont propres. Voyez les jurys des grands festivals: ils priment les frères Dardenne et pas les grandes machines vides. En Suisse, ainsi, ce n’est pas un Grounding que j’aurais envie de citer comme exemple du cinéma à promouvoir. En ce qui me concerne, je n’ai jamais pensé d’abord au succès. D’ailleurs même L’invitation (600 000 francs) ou La dentellière (3 millions de l’époque) restent des films roulant sur des budgets modestes. L’auteur doit préserver une certaine indépendance pour ne pas se trahir. Il faut faire confiance à l’inspiration créatrice des réalisateurs…

Lausanne, Cinémathèque suisse. Hommage à Claude Goretta, du 6 septembre au 31 octobre. Soirée festive au Casino, le 6 septembre à 20 h 30, avec le vernissage de l’ Histoire du cinéma suisse, en présence de Claude Goretta.

» Claude Goretta en dix dates1929 Naissance à Genève, le 23 juin. Frère du grand reporter radio Jean-Pierre Goretta. Etudie le droit. Fonde un ciné-club avec Alain Tanner au début des années 50. Cours au British Film Institute.

1957 Réalise Nice Time , avec Alain Tanner, primé à Cannes.

1958 Producteur à la TSR, notamment de reportages pour Continents sans visa.

1965 Réalise Jean-Luc persécuté , d’après Ramuz.

1968 Fondation du Groupe des cinq avec Alain Tanner, Jean-Louis Roy, Michel Soutter et Yves Yersin.

1970 Premier grand film: Le fou , avec François Simon.

1973 L’invitation , primé à Cannes.

1977 La dentellière , avec Isabelle Huppert, primé à Cannes.

2004 Tourne son quatrième Maigret: La fuite de Monsieur Monde .

2006 Sartre, l’âge des passions , pour la TV. J.-L. K.

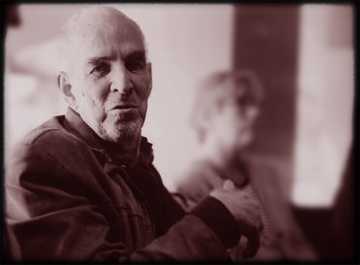

Portrait photographique de Claude Goretta: Laurent Guiraud. Au Lyrique, Genève, 4 septembre 2007 -

Et les enfants là-dedans ?

Deux films, 1 Journée de Jacob Berger, et Joshua de George Ratliff, traitent le même thème de la famille fracassée, avec une acuité exacerbée par la présumée candeur des têtes blondes…

Deux films, 1 Journée de Jacob Berger, et Joshua de George Ratliff, traitent le même thème de la famille fracassée, avec une acuité exacerbée par la présumée candeur des têtes blondes…

Le poncif de l’innocence enfantine en prend un rude coup, ces jours à Locarno, avec deux films inégalement aboutis mais tous deux intéressants, voire passionnants. Dans les deux cas, l’hypersensibilité affective de très jeunes garçons subissant de plus ou moins grosses cabosses, dans leur famille respective, fait office de révélateur. Ce qui les unit également est une forme nouvelle de connaissance prématurée qui les vieillit, auprès d’adultes au contraire immatures. Si le petit Vlad (Louis Dussol, étonnant de présence), dans 1 Journée de Jacob Berger, reste un tout petit garçon dont certains propos et attitudes frisent d’ailleurs l’invraisemblance, le préadolescent de Joshua (le redoutable Jacob Kogan) est beaucoup plus complexe et inquiétant, rappelant la Marnie de Hitchcock ou les enfants démoniaques d’un Henry James.

Le nouveau film de Jacob Berger était très attendu, dont la projection sur la Piazza Grande a été perturbée par une pluie battante qu’on retrouve, d’ailleurs, dans les très belles premières séquences d’ 1 Journée, tournées dans les barres à la froide géométrie de Meyrin. La poésie des images et la « musique » des plans est à vrai dire le grand atout de ce film formellement très maîtrisé, qui nous semble pécher en revanche par le coté « téléphoné » de ses situations et de ses symboles récurrents, autant que par la faiblesse de ses dialogues, sempiternel talon d’Achille du cinéma romand.... L’émotion y est en revanche, au fil d’une narration circulaire multipliant les points de vue, et par la présence vibrante de ses personnages plus que par le jeu de leurs relations. Significatif alors : que le personnage de l’enfant Vlad, avec son souci radical de conséquence typique de l’âge tendre, reste l’élément fixe et rédempteur (avec la figure symbolique un peu pesante d’un chien blessé) d’une relation foutue en l’air par ses vieux ados de parents…

Un thriller éprouvant

Avec Joshua de George Ratliff, en compétition internationale, on change à vrai dire de catégorie pour rejoindre le « mainstream » américain de grande qualité, sinon par l’originalité de la forme, au moins par l’enchaînement haletant de la narration, l’élaboration psychologique de chaque personnage et la justesse, la profondeur de cette approche d’une famille hautement symbolique de notre société, où la plus simple demande d’amour bute sur une quantité de déséquilibres psychologiques ou sociaux.

Joshua semble un enfant exceptionnel, à proportion de sa sensibilité, de son talent (il est hyperdoué comme le Vitus de Murer), et de son savoir précoce (il se passionne pour la civilisation égyptienne), mais il reste un enfant déstabilisé par l’arrivée soudaine d’une petite sœur.

Or Joshua est-il un monstre ? C’est ce que son père finit par croire après que son fils a provoqué l’internement de sa mère et, peut-être, la mort de sa grand-mère très chrétienne ? Cependant rien n’est sûr. « J’essaie de deviner lequel d’entre nous est fou », se demande l’oncle de Joshua. Et c’est la question grave du film : lequel, dans cette société fuyant en avant, lequel d’entre nous est fou ?

Qu’il réapparaisse ou non au palmarès de Locarno, ce film fera, sans doute, son chemin sur les écrans, comme La vie des autres découvert à Locarno l’an dernier. Sa vérité ne se borne pas à celle qui sort de la bouche de l’enfant : loin de là. Mais son ambivalence troublante est riche de questions…1Journée de Jacob Berger vient de recevoir le prix de la mise en scène au Festival de Montréal.

-

La sauvagerie du vieux sage

Anthony Hopkins réalisateur

Si le festival de Locarno se pique de préférer les films aux stars, c’est bel et bien un acteur « culte » qu’on y a rencontré en la personne d’Anthony Hopkins, présent en tant que réalisateur. Son apparition au Palazzo Morettini, après la projection de Slipstream réservée aux journalistes, a drainé ceux-ci en meute, mais c’est sans bluff aucun, aux côtés de Christian Slater, autre grande pointure du cinéma américain associé au film dès sa lecture enthousiaste du scénario, que sir Anthony a éclairé divers aspects de son film qu’on pourrait dire à l’opposé de la production hollywoodienne « mainstream ».

Cauchemar éveillé, Slipstream apparaît d’abord comme un tableau panique de l’Amérique contemporaine. Tandis qu’une vieille star enfarinée du nom de Bette Lustig (Gena Rowlands) s’apprête à montrer Las Vegas à une amie, un écrivain non moins chenu est impliqué dans une fusillade d’autoroute après qu’un quidam a pété les plombs, comme on dit. Immédiatement recyclée par les médias, la séquence devient un élément d’un film en train de se tourner, dont l’écrivain est l’auteur.

« Je me suis laissé aller à l’écriture sans trop savoir où j’allais », explique Anthony Hopkins, « m’abandonnant au flux de la conscience. Je sentais depuis longtemps que j’avais des choses à dire et j’ai tenu à les dire dans leur confusion, en me fiant à ce courant obscur. Je tenais aussi à jouer sur les relations subtiles entre réalité et illusions, car je me demande toujours si tout ce que nous vivons n’est pas tissé d’illusions, comme le disait un certain Shakespeare…»

Dans une suite ultra-rapide de séquences aux plans frénétiques télescopant ou superposant tous les niveaux de la réalité présente ou passée, dont la forme rappelle un peu les enchaînements fusionné de David Lynch ou les collages simultanéistes de Godard, Hopkins brosse un tableau des enfers de la violence et du faux, sous le signe du rêve américain déchu. Mais rien pour autant de cafardeux ni de cérébral dans ce poème apparemment chaotique mais élaboré comme une savante composition musicale, qui tourne à la satire avec l’intrusion de l’action dans l’aire de tournage d’une équipe « secouée » à souhait.

Lorsqu’on demande à Anthony Hopkins s’il visait Dino de Laurentis dans sa caricature endiablée de tel « produc » ainsi prénommé, le vieil homme au regard malicieux élude autant qu’il se dérobe lorsqu’une question lui est posée sur une allusion à Richard Burton, comme si le sujet de son film était décidément ailleurs.

« Slipstream est une métaphore de la vie », remarque-t-il ainsi. Et d’évoquer son désir, depuis des années, de tourner un film dont le désert formerait une partie du décor. « C’est en tant que tueur que j’ai découvert le désert », raille encore l’acteur-réalisateur à profil « hannibalesque », « mais le désert m’intéresse surtout comme lieu de spiritualité ». Dans la foulée, on aura remarqué que le nom de l’écrivain du film, Félix Bonhoeffer, fait allusion directe (soulignée par la mise en évidence d’un livre de ce martyr du nazisme) au théologien protestant Dietrich Bonhoeffer...

Déployant le regard plein de sage effroi d’un Protée artiste (c’est lui-même qui a signé la musique du film, et il est également peintre), Anthony Hopkins a concentré, avec sa formidable équipe d’acteurs, une énergie juvénile étonnante. Il en résulte un film « sauvage », selon le mot de Christian Slater, adouci par la tendresse émanant du couple de Félix et Gina, incarnée par la jeune épouse de sir Anthony, (Stella Arroyave-Hopkins), laquelle l’entourait, à Locarno, de tous ses soins jalousement affectueux… -

Les anges ont encore des ailes

Michel Piccoli et Marie Kremer

Michel Piccoli et Mylène Demongeot irradient d’humanité dans Sous les toits de Paris du réalisateur Hiner Saleem.

Locarno, le 10 août 2007. - « Le cinéma ne mourra pas tant qu’il y aura des fous de l’espèce d’Hiner Saleem », déclarait hier Michel Piccoli après la présentation, en première mondiale, d’un film d’une grande beauté et d’une infinie tendresse, qui a cela de particulier d’être extrêmement taiseux, son dialogue se réduisant à peu près à une vingtaine de répliques...

« A vrai dire, poursuivait le grand comédien, qui recevra aujourd’hui l’Excellence Award pour sa carrière, il ne m’est arrivé que deux fois, dans ma carrière, d’avoir un rôle aussi silencieux, la première avec Marco Ferreri, dans Dillinger est mort, et cette fois à un point réellement extrême. Mais j’aime les extrêmes. J’aime faire mon métier en restant, ainsi, extrêmement discret par rapport au réalisateur. Ce qui n’empêche pas l’autre extrême d’un engagement absolu, accordé à la folie et au délire de l’œuvre. J’ai horreur des petites comédies dénudées. Même si je ne voyais pas au début ce que voulait dire Hiner, je me suis adapté en toute confiance à sa demande, comme j’ai cherché à m’exprimer en consonance avec les lumières du film. On ne joue pas en effet de jour comme de nuit. Et là, nous étions aux mains d’un couple diabloique, avec Hiner et son chef opérateur Andreas Sinanos… »

La lumière est en effet essentielle dans ce superbe poème cinématographique, construit comme une sorte de tableau labyrinthique jouant essentiellement sur l’émotion à fleur de peau, la sensation liée à la présence très physique des comédiens et sur la musique des images et de la bande sonore.

La poésie de Sous les toits de Paris n’a rien du chromo « bohème », ni rien non plus du cliché misérabiliste en dépit de son scénario. Marcel (Michel Piccoli) est un vieil homme délaissé par son fils Vincent, vivant dans les combles d’un immeuble parisien à côté de son ami Amar (Maurice Bénichou) qui ne rêve, lui, que de rentrer dans son pays. Malgré la sollicitude de Thèrèse (Mylène Demongeot), serveuse sexagénaire dans un bistrot de quartier, et le lien qu’il noue avec sa jeune voisine (Marie Kremer) après que l’ami de celle-ci a été terrassé par une overdose, Marcel « baisse » et c’est comme un chien malade qu’il finira dans sa soupente, après un été de canicule, de terribles orages et le retour du froid.

Ainsi que le remarquait Mylène Demongeot, ce film radical a nécessité, de la part des acteurs, une totale remise en question de leurs acquis. « Nous avons vraiment fait du cinéma. C’est la première fois que cela m’arrive comme ça. J’ai eu le sentiment que j’avais à descendre au fond de moi-même avant de pouvoir ouvrir mon âme»…

Quant au dessein du film, le réalisateur l’explique par son regard d’Oriental sur notre société. Kurde d’origine établi à Paris, Hiner Saleem a été frappé de découvrir, dans notre monde civilisé, des vieux abandonnés par leur famille, mais également des jeunes réduits à la solitude. A contrario, la relation qui se noue entre Marcel, en fin de vie, et la jeune fille incarnée par Marie Kremer (tout à fait remarquable elle aussi), diffuse une lumière qui adoucit la déchéance presque insoutenable du vieil homme auquel son amie Thérèse offre par ailleurs une dernière balade à travers son cher Paris. Aussi éloigné de la sociologie que du pamphlet, Hiner Saleem touche pourtant à de multiples aspects du mal-être social dans Sous les toits de Paris. Par sa simplicité apparente (qui ne va pas sans une extrême densité d’observation), son empathie et sa beauté, ce film dans lequel il faut se laisser couler sous peine d’ennui (car il semble ne rien s’y passer) rappelle à la fois les épures d’un Alain Cavalier et la profonde sensibilité d’un Yasujiro Ozu, grand maître de la parole silencieuse…

-

Léopard d’or nippon et taiseux

FESTIVAL DE LOCARNO Le réalisateur japonais Masahiro Kobayashi a décroché la récompense suprême avec Ai No Yokan (Pressentiment d’amour), et le jury accorde son prix spécial au film coréen Memories. Michel Piccoli obtient un prix d’interprétation.

C’est à un film d’auteur correspondant à l’esprit traditionnel de la manifestation qu’a été décerné, samedi dernier, le Léopard d’or du 60e Festival international du film de Locarno, assorti d’une somme de 90.000 francs. «Nous avons parfois peiné à voir la ligne cohérente de la sélection officielle », a déclaré Irène Jacob, présidente du jury de la compétition internationale. « Pour trouver des critères, le jury a donc privilégié un cinéma novateur et de recherche». L’ouvrage obtient en outre le Prix Daniel Schmid, doté de 20.000 francs et attribué uniquement cette année en mémoire du cinéaste suisse disparu il y a un an. Représentant d’un cinéma d’art et d’essai qui peine aujourd’hui à survivre au Japon, Masahiro Kobayahi (né en 1954) s’inscrit, avec Pressentiment d’amour, dans la lignée d’un cinéma très intérieur, où le non-dit est compensé par la force des images et la signification de chaque geste. Il y est question de la relation tendue entre un homme et une femme liés entre eux par le meurtre de la fille de celui-là par la fille de celle-ci.

Le jury a en outre accordé son Prix spécial (30'000 francs) au film coréen Memories qui rassemble trois courts métrages de cinéastes européens, et le Prix de la mise en scène au Français Philippe Ramos (30'000 francs) pour Capitaine Achab, une adaptation libre de Moby Dick. Enfin, le prix d'interprétation féminine (sans chèque) est revenu à Marian Alvares dans le film espagnol Lo mejor de mi, de Roser Aguilar, alors que deux acteurs se partagent le prix d'interprétation masculine: Michel Piccoli, très émouvant dans Sous les toits de Paris de Hiner Saleem, et Michele Venitucci, qui incarne le protagoniste boxeur de Fuori dalle corde de Fulvio Bernasconi, seul film suisse en compétition internationale. «Michel Piccoli était un choix évident», a relevé Irène Jacob, qui a expliqué l’ex-aequo du fait que «le festival doit soutenir de jeunes talents».

Parmi les nombreux autres prix attribués, on relèvera les trois récompenses obtenues par le film franco-algérien La maison jaune de Amor Hakkar : respectivement les prix du jury oecuménique, de la Fédération internationale des ciné-clubs ainsi que du jury des jeunes. Quant au jury de la compétition Cinéastes du présent, il a décerné un Léopard d'or (30.000 francs) au film hongrois Tejut de Benedek Fliegauf, et son Prix spécial du jury, (30'000 francs) à Imatra de l'Italien Corso Salani. Le Prix du public a plébiscité la comédie pleine d’humour noir du Britannique Frank Oz, Death at a funeral, l’un des succès de la Piazza Grande, et sir Anthony Hopkins a obtenu le premier prix du jury des jeunes pour Slipstream, son troisième film de réalisateur.

Du côté des paris sur l’avenir, le Léopard de la première œuvre (30.000 francs) revient à l’Italien Vittorio Rifranti pour Tagliar le parti in grigio, tandis que les courts métrages, sélectionnés pour la première fois en compétition suisse et internationale à l’enseigne des Léopards de demain valent un mini-léopard d’or (et 10.000 francs) au Roumain Adrian Siatru, pour Valuri, et au Suisse Tobias Nölle pour René. Last but not least, la jeune Genevoise Florence Guillermin obtient un mini-léopard d’argent (et 10.000 francs) pour son court métrage très original, Latitude 2023, évoquant une Suisse kafkaïenne à venir…

Un festival tiraillé entre purisme et marketin à tous les publics

La 60e édition du Festival de Locarno a vécu, et bien vécu dans les grandes largeurs. Les purs et durs ont certes reproché, à sa direction artistique, un manque de rigueur dans la sélection de la compétition internationale, des rétrospectives moins pointues qu’à l’ordinaire, ou de trop grosses machines sur la Piazza Grande. Or le palmarès devrait les rassurer. Frédéric Maire lui-même le remarque : « Je suis content du palmarès. Le jury a choisi les films les plus courageux et qui représentent le mieux l'esprit du festival.»

Par ailleurs, et n’en déplaise aux intégristes de la cinéphilie, ce festival très convivial et bon enfant ne perd son âme en accueillant l’irrésistible comédie musicale Hairspray le même jour que le militant Haïti chérie évoquant les sempiternels exploités du tiers monde.

Avec ses 180.000 à 200.000 visiteurs, le Festival de Locarno ne peut survivre qu’en s’ouvrant à toutes les formes d’amour du cinéma. Or c’est le mérite particulier de Frédéric Maire et de son équipe de pratiquer un éclectisme généreux et pertinent, qui rend justice aux multiples aspects de la création cinématographique en phase avec la réalité contemporaine, entre tragédie et poésie, recherche formelle raffinée ou plus simple besoin vieux comme le monde d’illustrer la condition humaine au fil de belles et bonnes histoires…

A 60 ans, le Festival de Locarno n’a pas vieilli. La jeunesse de son public en témoigne, autant que sa capacité renouvelée de satisfaire toutes les curiosités... -

A bas la France, vive la France !

Le festival de Locarno sauvé par un film français ? Mais lequel ?

Le festival de Locarno sauvé par un film français ? Mais lequel ?

Ouf, on a eu chaud : le Festival de Locarno a failli se tenir pour rien. Mais un film français a sauvé la mise. Cocorico ! Du moins est-ce ainsi que Le Monde, sous la plume de Jacques Mandelbaum, opposait hier la seule « perle rare » de la compétition internationale, « qu’on peut d’ores et déjà qualifier de décevante », à tout ce qu’on a découvert à Locarno…

Notre confrère parlait-il de Sous les toits de Paris d’Hiner Saleem ? Non : c’est Le capitaine Achab de Philippe Ramos qu’il célébrait ainsi. Ce qui se justifie certes en partie : l’évocation de la vie du protagoniste de Moby Dick au fil d’une sorte de livre d’images soignées, mais figées dans une théâtralité excessive, est belle en dépit de sa tournure par trop « littéraire », si française n’est-ce pas ?

Or c’est une autre France, moins cérébrale et esthétisante, qu’illustre Sous les toits de Paris du « Kurde et Gaulois » Hiner Saleem. Contraste significatif à relever: entre le jeu stylisé, voire artificiel, des grands comédiens que sont pourtant un Denis Lavant ou un Jean-François Stévenin, et l’interprétation si vivante, sensible et modeste de Mylène Demongeot et Michel Piccoli, Maurice Bénichou et Marie Kremer.

Au demeurant, ce n’est pas du tout un autre goût que celui du soussigné qui est en cause ici, mais cette façon typiquement parisienne, n’est-ce pas, cette morgue consistant à juger de haut une manifestation largement ouverte au monde, ce nombrilisme culturel que le grand écrivain mexicain Carlos Fuentes disait « unique au monde »… -

Je l’ai pas vu, j’veux pas savoir…

Non je n’ai pas vu Le Paradis de Hafner. Je ne suis pas venu à Locarno où il y a tant de journalistes colporteurs de mensonges. Mais si je ne me suis pas déplacé à Locarno, j’y suis par le film de ce jeune Günter Schwaiger qui s’intéressait à moi, Paul Hafner, 85 ans. Parce que je suis intéressant, disait-il, et là je suis d’accord : je suis intéressant. Moi, Paul Hafner, je vis en Espagne depuis plus de 50 ans et je m’y trouve aussi bien que tous mes amis de la Waffen SS. L’Espagne a été pour moi le Paradis, jusqu’à la mort de Franco. Il paraît qu’il y a beaucoup d’Allemands à Locarno, même de ceux qui ont cru comme moi qu’Hitler était le plus grand homme de l’Histoire. Bonus pour Locarno, mais moi je reste en Espagne, malgré la démocratie. D’ailleurs la démocratie sévit aussi là-bas: malus pour Locarno…

Ce jeune Günter Schwaiger m’a dit qu’il était important que je témoigne de ce que j’ai vu en tant qu’officier SS dans les camps de concentration. J’ai accepté qu’il me présente un ancien prisonnier de Dachau, qui m’a fait voir des photos horribles. Or moi je n’ai rien vu de tout ça. Il est vrai que Dachau n’avait pas le confort d’un cinq étoiles, mais ce type a l’air en pleine forme autant que moi, et tout ce qu’il raconte est de la propagande. Moi ce que je pense, c’est que les Juifs d’Europe ont été déplacés pour leur bien, afin qu’ils ne meurent pas sous les bombes des Alliés. Enfin, j’espère que ce que j’ai dit rendra confiance aux jeunes Allemands et les aidera à reconstruire le Reich - pour l’éternité…

Le film El Paraiso de Hafner, de l'Autrichien Günter Schwaiger, a été présenté à Locarno dans la section Semaine de la critique.

-

Retour à Gorée

RENCONTRE Le lausannois Pierre-Yves Borgeaud, Léopard d’or en 2003, présente aujourd’hui le magnifique road-movie historico-musical Retour à Gorée au festival qui lui a porté chance dès son premier film, en 1989.

Sans jouer sur les mots, les relations de Pierre-Yves Borgeaud et du festival de Locarno déclinent Encore une histoire d’amour, titre de son premier court métrage réalisé à 23 ans avec ses économies et au dam des instances officielles lui conseillant de faire plutôt autre chose…

Alors que je subissais encore les effets déprimants de cette douche froide, je reçois un jour un téléphone de David Streiff, directeur de Locarno qui me dit avoir adoré mon film et me demande la permission de le présenter à Locarno. Je n’y croyais pas ! Résultat : l’accueil de Locarno m’a permis de vendre mon film à la Sept (la future chaîne Arte) et de rembourser mes frais. Quelques années plus tard, alors que je n’avais même pas fini le montage de mon nouveau film, iXième, Tiziana Finzi, programmatrice à Locarno en quête de formes nouvelles, est venue elle-même me débusquer dans mon atelier et s’est passionnée aussitôt pour ce qu’elle en a vu, décidant de m’inscrire dans la compétition internationale en section vidéo, acceptant en outre de présenter l’installation liée au film lui-même».

Suite de la belle aventure : Pierre-Yves Borgeaud et son compère musicien Stéphane Blok décrochent le Léopard d’or en août 2003, se retrouvant pour quelque temps sur un doux nuage. Mais qu’en fut-il des « retombées réelles » de cette éclatante reconnaissance.

« Même après un succès comme celui-là, la vie d’un film dépend de tout ce qu’on entreprend pour le faire connaître. Grâce au Léopard d’or, le film a tourné dans les festivals de tous les continents. Il a obtenu un grand succès critique et a représenté la Suisse en 2004, à Barcelone, au festival Input des télévisions publiques du monde entier ».

Dans cette même dynamique, Pierre-Yves Borgeaud, choisi par Youssou N’Dour pour tourner Retour à Gorée, a pu obtenir un zéro de plus dans les fonds qu’il a demandé pour la réalisation de ce road-movie documentaire comptant parmi les plus chers du genre, avec un budget d’environ 1, 5 million.

« La première question que j’ai posée à Youssou N’Dour quand il m’a choisi parmi les candidats à l’appel d’offre, était de savoir si cela ne le gênait pas qu’un Blanc réalise un tel film. Il m’a répondu que la couleur n’avait rien à voir dans cette remontée aux sources du jazz, via l’esclavage et l’exil, que j’ai vécu personnellement, et avec mes techniciens et tous les musiciens, à ma façon d’« humaniste » décentré. Je crois d’ailleurs que mon statut de Suisse, avec notre expérience de la multiculture, a beaucoup compté»…

Avant son retour à Locarno, Pierre-Yves Borgeaud a été invité en janvier dernier à New York, à présenter Retour à Gorée à l’ONU, à l’incitation du Luxembourg co-producteur. Autre signe de reconnaissance pour l’ancien chroniqueur de jazz de 24heures, réalisateur lausannois indépendant qui sait combiner les pratiques autonomes que permettent les nouvelles technologies, et l’exigence créatrice du 7e art.

Festival de Locarno, La Sala, le 8 août, 11h : Retour à Gorée de Pierre-Yves Borgeaud. Le film sera présenté dans les Open Air de Genève et Lausanne, les 12 et 17 août. En salle à Genève, à La Scala, dès le 15 août. En suisse romande dès le 22 août. Le iXième, dans un nouveau montage, passera sur TSR 2 le 10 août à 22h3o. Retour à Gorée (le concert), sur TSR 2 à 23h.30

-

Rien que des fantômes

Certains dinosaures de notre âge le ressassent aux gamins de vingt ans : que le festival de Locarno n’est plus ce qu’il était du temps de leurs vingt ans à eux. Or je le dis sans faire de jeunisme : le plus beau festival est celui de vos vingt ans, les gamins, comme on l’a vécu avant-hier sur la Piazza Grande, sous la soudaine fusillade de l’averse.

On sait qu’à Locarno la magie opère, et cette année autant que les autres avec plein de fantômes de retour. Mais ce lundi soir, après l’envol d’un ballon rouge au-dessus des toits de Paris où revivait l’âme d’Albert Lamorisse, voici qu’une subite averse, du genre tropical comme au Tessin, vida soudain la place alors qu’y défilaient les premières images de Rien que des fantômes, un film du jeune Allemand Martin Gypkens tiré d’un recueil de nouvelles de Judith Hermann, cousine germanique de Raymond Carver en plus mélancolique.

L’averse a duré quelques paires de minutes, le temps que passe un fantôme de panique pour l’équipe du film, puis les dieux de la météo ont permis que la magie opère comme aux vingt ans de toutes les classes d’âge.

Le mal de vivre et le mal d’aimer, comme la joie d’être au monde et le plaisir retrouvé sont de toujours et de partout, et comme Robert Altman a revisité les Short Cuts de Carver, Martin Gypkens a refondu les histoires de Judith Herman, bonnes pour les gamins autant que pour les dinos émus que nous sommes. Après l’averse et après le film, tous tant que nous étions nous sommes retrouvés sans âge : comme lavés et purifiés par l’émotion et la beauté…

-

L’âme sensible des affreux

Les zombies étaient de retour dimanche soir sur la Piazza Grande, dans un film dont le jovial deuxième degré n’a pas empêché moult cinéphiles de fuir les déferlements de violence baveuse et de décibels. Les amateurs du cinéma américain de série B plus ou moins gore, dont Planet Terror est une resucée parodique, et les fans de Sin City, qui ont accueilli Robert Rodriguez comme une rock star, étaient en revanche aux anges.

La dégaine d’un héros de western invariablement coiffé d’un Stetson « ten gallon », le jeune Texan aux yeux bleus et au sourire craquant a salué le haut niveau artistique et intellectuel du festival et la qualité de son public (yeah !) en se disant très honoré d’y être accueilli avec un film pas vraiment d’art et d’essai... Brave garçon bien disposé, en somme, que le metteur en scène de ces horreurs, qui nous a surpris bien plus encore la veille, lors d’une rencontre personnelle, en nous avouant qu’il ne regardait jamais les actualités télévisées tant le monde lui semble abominable et déprimant.

Or Patricia Highsmith, dont les romans déploient eux aussi les plus sombres représentations, nous avait fait exactement la même réponse en 1989, alors qu’elle venait de publier un recueil de nouvelles au titre significatif de Catastrophes. A croire que l’imagination « noire » est une façon pour les âmes sensibles d’exorciser leur angoisse. Ce qui expliquerait aussi le goût paradoxal de nos tendres enfants pour le genre gore… -

La star incognito

On sait qu’à Locarno les stars sont les films, mais il est quand même moult vedettes de cinéma qui y ont défilé en soixante ans, de Marlene Dietrich à King Vidor ou d’Alberto Sordi à Marthe Keller, ainsi qu’en témoigne Locarno 60 de Stefan Knuchel et Cristina Trezzini, et comme se le rappelle aussi la tortue Pandora, hôte sexagénaire des jardins de tel palace à palmiers.

Pandora a vu débarquer l'autre jour, de son œil à lourde paupière, cet homme trapu à chapeau de paille et chemise verte, à l’évidence marqué du sceau magique de la célébrité. La rumeur avait signalé, aux oreilles de Pandora, la silhouette trapue sortant d’une limousine, puis réapparaissant vers les quais du lac, comme à la fin du Silence des agneaux dont, toute tortue qu’elle soit, le cher animal a raffolé ; des murmures s’étaient répandus de loin en loin et une touche d’effroi avait été remarquée dans certains regards de jeunes femmes, au vif plaisir de Pandora..

Pandora est l’une des mémoires du Festival de Locarno, qui ne se nourrit que de salade : c’est dire la netteté de son mental. A cela s’ajoute chez elle une sorte de sagesse d’expérience, qui la rend indulgente et même bonne. Ainsi n’est-elle guère étonnée d’apprendre que, sur la Piazza Grande, le plaisir suprême des spectateurs est d’être filmés, le soir, avant la représentation, et d’apparaître ainsi sur le grand écran pour une seconde de pure gloire, tandis que, sous sa carapace, avec son profil à la Edward G. Robinson, la tortue Pandora sourit de rester, quant à elle, la star à jamais incognito… -

Le léopard d’or à l’affût

L'humour de Frank Oz, le gore parodique de Robert Rdriguez et le ounch de Fulvio Bernasconi.

Jour après jour, à Locarno, la rumeur se répand entre les festivaliers qu’il faut «absolument » voir tel ou tel long métrage de la compétition

internationale. Celle-ci n’est certes pas le seul « must » de la manifestation, qui regorge d’offres intéressantes, et dont les « premières » de la Piazza Grande drainent la foule la plus considérable. Quelque 8000 spectateurs auront ainsi assisté, samedi soir, à la première européenne de The Bourne Ultimatum de Paul Greengrass, film d’action à grand spectacle et carambolages à n’en plus finir, avec un Matt Damon littéralement increvable. Or les deux films grinçants de dimanche soir, Death at a Funeral de Frank Oz, au délicieux humour noir et au poignant retournement final, et Planet Terror de Robert Rodriguez, jouant de manière débridée avec les stéréotypes du gore apocalyptique, correspondaient sans doute mieux à l’esprit de découverte de Locarno.

A cet égard, la course au léopard d’or reste bel est bien l’un des vecteurs intéressants du festival, dans la mesure où la sélection suppose a priori une excellence particulière. Dès les premiers jours, ainsi, le titre d’un film franco-algérien, La maison jaune, a couru de bouche à oreille et contraint les organisateurs à des projections supplémentaires. Réalisé dans les Aurès par le réalisateur et écrivain algérien Amor Hakkar, installé en France depuis sa prime enfance, et qui a fait retour dans son pays d’origine en 2002, cet ouvrage a impressionné par l’émotion profonde qui s’en dégage autant que par ses grandes qualités plastiques et poétiques.

L’empathie humaine, le regard incisif sur la société à deux vitesses et les qualités de construction de Contre toute espérance du Québecois Bernard Emond, détaillant les tribulations d’un couple poursuivi par l’infortune, ont également été remarquées, de même que l’attention très tendre, dans un contexte sombre et violent, qui émane du film espagnol Ladrones de Jaime Marques. Par contraste, l’image convenue et manichéenne d’une jeunesse romantique entourée de croulants coincés, dans le film du Portugais Jorge Cramez, intitulé O capacete dourado, a déçu en dépit de sa bienfacture et de belles images.

Si le film « expérimental » d’Anthony Hopkins, Slipstream, déjà présenté en ces colonnes, nous a intéressé pour son propos et sa construction, en dépit d’une surcharge d’effets qu’on attendrait plutôt d’un jeune fou, il semble douteux qu’il se retrouve au palmarès, alors que le nouveau film du Tessinois Fulvio Bernasconi, Fuori delle corde, n’a laissé d’impressionner certains (dont le soussigné) dès sa première projection d’hier, par son souffle et la symbolique sociale de son propos.

Traversée des enfers glauques de la boxe clandestine, entre Trieste, la Croatie et une dernière séquence en Suisse dorée, cette histoire d’une déchéance physique et morale, qui voit un jeune champion se résoudre aux plus ignobles combats clandestins pour survivre avec sa soeur, détone complètement sur l’arrière fond du cinéma d’auteur helvétique. Rencontré à la sortie de la projection de presse, notre ami Freddy Buache en avait d’ailleurs la moustache hérissée. Il est vrai qu’on est plus près, avec ce nouvel avatar de la relève suisse (dont participent le clinquant Breakout de Mike Eschmann, ou Strähl, de Manuel Flurin Hendry) de l’esthétique des séries américaines, frottée ici de culture punk, que d’une écriture plus « artiste» à la Tanner ou à la Murer. Quant à savoir si ce film punchy fera craquer le jury présidé par Irène Jacob, c’est une autre paire de manchettes…Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 6 août.

-

Un génie du Nord profond

Avec Ingmar Bergman disparaît un des maîtres du cinéma du XXe siècle.

Ingmar Bergman est mort « calmement et doucement », selon sa fille Eva, quinze jours après son 89e anniversaire, dans sa maison de l’île de Faarö, en mer Baltique, un lieu qu’il avait qualifiée d’ « amour secret » dans son autobiographie Laterna magica. De santé déclinante depuis une opération à la hanche, le vieil homme était resté inconsolable après la mort, en 1995, de sa dernière femme, Ingrid von Rosen. Son dernier film, Saraband (2003) n’en aura pas moins témoigné de son génie créateur inaltéré, au terme d’une œuvre comptant près de soixante titres en un peu moins de soixante ans. Tardivement reconnu dans son pays, le réalisateur suédois était venu au cinéma par le théâtre (lire encadré) au triple titre d’acteur, de metteur en scène et d’auteur.

Né sous le signe de la maladie (sa mère étant atteinte de la grippe espagnole lorsqu’il vient au monde, quasi mort-né) dans un milieu puritain marqué par l’autorité du père (comme l’illustrera Fanny et Alexandre), Ingmar Bergman vit une enfance tourmentée, dans un climat psychologique exacerbé rappelant celui des pièces de Strindberg, qu’il montera maintes fois. A sa formation de jeune lecteur effréné fera suite un apprentissage artistique « sur le tas » dans les milieux bohèmes du théâtre et du cinéma. Réformé du service national, il écrit une douzaine de pièces au début de la guerre, dont l’une attire l’attention du service des scénarios de la Svensk Industri. Ce n’est qu’en 1946, alors qu’il est devenu metteur en scène au théâtre de Göteborg, qu’il achève son premier film, Crise, suivi de trois autres très marqués par l’influence de Marcel Carné. Alternant les activités théâtrales et cinématographiques, sur fond de difficultés financières et conjugales, Bergman élabore une œuvre marquée par les thèmes de la relation de couple (où le point de vue de la femme est saisi avec une acuité particulière) et les aléas du mariage bourgeois, le conflit entre érotisme et puritanisme, et des interrogations lancinantes à caractère métaphysique, proche d’un certain mysticisme nordique à la manière de Kierkegaard ou d’Ibsen.

C’est avec Le septième sceau (en 1957), après la première reconnaissance internationale de Sourires d’une nuit d’été, sélectionné à Cannes en 1956, que son œuvre va s’affirmer, développant sa quête spirituelle et artistique en rupture de conformité religieuse, sociale ou familiale, comme en témoignent Les fraises sauvages (1957), La source (1960), A travers le miroir (1961), Le silence (1963) ou Persona (1966). Autant de films radicaux de forme et de contenu, où la passion incandescente cohabite avec la conscience malheureuse, préparant les grandes confrontations incarnées de Cris et chuchotements et des Scènes de la vie conjugale.

C’est avec Le septième sceau (en 1957), après la première reconnaissance internationale de Sourires d’une nuit d’été, sélectionné à Cannes en 1956, que son œuvre va s’affirmer, développant sa quête spirituelle et artistique en rupture de conformité religieuse, sociale ou familiale, comme en témoignent Les fraises sauvages (1957), La source (1960), A travers le miroir (1961), Le silence (1963) ou Persona (1966). Autant de films radicaux de forme et de contenu, où la passion incandescente cohabite avec la conscience malheureuse, préparant les grandes confrontations incarnées de Cris et chuchotements et des Scènes de la vie conjugale.

Parfois réduite à sa dimension de « cinéma de chambre », l’œuvre de Bergman est, en réalité, d’une grande porosité, amplement nourrie par la vie personnelle compliquée de l’artiste, ses multiples activités et ses tribulations dont les dernières, en 1976, le contraignirent à l’exil en Allemagne pour cause de « fraude fiscale », dans des circonstances mesquines qui l’atteignirent profondément comme il l’a longuement raconté. « J’ai compris, écrit-il, que n’importe qui, dans ce pays, peut être attaqué et sali par une espèce particulière de bureaucratie qui se développe à la rapidité d’un cancer galopant ».

De l’ouverture de son œuvre au monde, on donnera encore les exemples de La flûte enchantée, en 1974, délicieux « making of » de l’opéra de Mozart, de L’œuf du serpent, sur la contamination nazie, en 1977, de Fanny et Alexandre, en 1982, à la forte imprégnation autobiographique, ou de Sarabande, son dernier film conçu pour le petit écran et distribué au dam des réseaux industriels, reprenant trente ans après les thèmes des Scènes de la vie conjugale, avec une empathie et des images de grand poète du 7e art.

Une œuvre exigeante

«C'est un des plus grands cinéastes du monde qui s'en va », déclarait hier Freddy Buache à l’ATS à l’annonce de la mort d’Ingmar Bergman, dont maints cinéphiles de nos régions ont d’ailleurs découvert l’œuvre par le truchement du ciné-club ou par les cours du fondateur de la Cinémathèque suisse. Ancien directeur du Festival de Locarno, Freddy Buache se rappelle en outre y avoir présenté une rétrospective Bergman : «Il avait déjà tourné douze films et aucun n'était sorti sur les écrans suisses…» Cette dernière remarque de Buache renvoie à une certaine défiance qui a marqué l’œuvre de Bergman, souvent considérée comme hermétique, réservée aux initiés « intellos », sinon aux snobs. Il n’est que de relire les notices du Dictionnaire du cinéma de Jacques Lourcelles pour rappeler ce procès en « obscurité ».

«C'est un des plus grands cinéastes du monde qui s'en va », déclarait hier Freddy Buache à l’ATS à l’annonce de la mort d’Ingmar Bergman, dont maints cinéphiles de nos régions ont d’ailleurs découvert l’œuvre par le truchement du ciné-club ou par les cours du fondateur de la Cinémathèque suisse. Ancien directeur du Festival de Locarno, Freddy Buache se rappelle en outre y avoir présenté une rétrospective Bergman : «Il avait déjà tourné douze films et aucun n'était sorti sur les écrans suisses…» Cette dernière remarque de Buache renvoie à une certaine défiance qui a marqué l’œuvre de Bergman, souvent considérée comme hermétique, réservée aux initiés « intellos », sinon aux snobs. Il n’est que de relire les notices du Dictionnaire du cinéma de Jacques Lourcelles pour rappeler ce procès en « obscurité ».

Or, sans prétendre que tout Bergman est accessible sans difficulté, l’on se gardera d’opposer un Bergman « populaire de qualité », avec La flûte enchantée ou Fanny et Alexandre, à l’auteur de Persona ou du Silence.

Les grandes œuvres vont, assez naturellement, vers plus de simplicité dans la concentration, et c’est ce qui fait de Cris et chuchotements ou de Sarabande, le dernier film de Bergman, des chefs-d’œuvre limpides. Mais faciles ? Sûrement pas. Disons plutôt : exigeants, à proportion de leur profondeur.Une écriture protéiforme

Si Bergman s’exclama qu’il lui semblait « entrer au paradis » lorsque son père lui fit visiter, à 12 ans, les studios cinématographiques de Rasunda, en banlieue de Stockholm, son œuvre n’est pas que d’un magicien du 7e art. Il y a chez lui du poète (par son lyrisme et sa concentration formelle) et du romancier (nourri de Balzac, de Dostoïevski et de Flaubert) autant que du dramaturge, à l’école immédiate de Strindberg, grand observateur de la guerre des sexes. Ecrivain de théâtre dont les pièces communiquent souvent avec le cinéma, auteur de scénarios qui tiennent en tant qu’œuvres littéraire, Bergman ne se contenta pas d’écrire pour lui, puisqu’une dizaine de ses scénarios ont été conçus pour d’autres réalisateurs, tels Liv Ullman ou Bille August. Au nombre de ses écrits personnels, Laterna magica (Gallimard, 1987) et Images (Gallimard, 1992) apportent également de précieux éclairages sur son art pétri de toutes les expériences de la vie.

Bergman en dates

1918. Naissance le 14 juillet à Uppsala. Fils de pasteur.

1934. En séjour en Allemagne, fasciné par les jeunesses hitlériennes. Son frère sera l’un des fondateurs du parti national-socialiste suédois. Vivra la découverte des camps d’extermination comme un traumatisme.

1937-1946. Etudes littéraires, et bifurcation vers le théâtre. Acteur, metteur en scène et auteur. Débuts au cinéma. Mariage et premier enfant en 1943. Son premier film, Crise, sort en1946. Echec.

1947-1956. Intense activité théâtrale et cinématographique. Signe La nuit des forains en 1953. Sélectionné à Cannes en 1956 avec Sourires d’une nuit d’été. Début d’un succès international.

1957. Fait sensation à Cannes avec Le septième Sceau, d’après sa pièce Peinture sur bois.

1958-1966. Avec Les fraises sauvages, La source, Le silence A travers le miroir et Persona, son génie est reconnu… même dans son pays. Directeur du Théâtre national de Stockholm en 1963

1972-2003. Cris et chuchotements marque l’un des sommets de sa filmographie, suivi (notamment) de Scènes de la vie conjugale, Fanny et Alexandre et Sarabande. Reconnaissance internationale marquée par d’innombrables distinctions.A lire aussi dans l'édition de 24Heures du 31 juillet 2007.

-

Le sexa se la joue jeune fauve

CINEMA La 60e édition du Festival de Locarno, du 1er au 11 août prochains, mise sur la qualité et l’originalité plus que sur la quantité et les effets. Frédéric Maire, directeur artistique depuis 2006, rappelle ce qu’est « l’esprit de Locarno » et livre quelques coups de cœur. Le Festival international du film de Locarno est à la fête cette année, qui sera marquée, notamment, par la présence de dix-huit des réalisateurs qui y ont été « lancés », de Claude Chabrol à Marco Bellocchio, via Raul Ruiz, Murer ou Tanner, dont les films seront projetés en rétrospective à côté d’un hommage aux divas du cinéma italien. Les réalisations nouvelles restent cependant l’atout majeur de Locarno, entre compétition internationale, premières sur la Piazza Grande et autres sections ouvertes à la relève. Sur quelque 2000 films nouveaux, Frédéric Maire et son équipe en ont choisi 80 à faire découvrir aux « pèlerins » de Locarno.

- Comment avez-vous vécu, l’an dernier, votre premier festival en tant que directeur artistique ?

- Sur le plan strictement personnel, avec un petit goût d’inachevé, puisqu’un incident de santé (ndlr : une intoxication alimentaire due à un tiramisù…) m’a empêché de vivre sa conclusion. Mais dans les grandes largeurs, avec environ 200.000 spectateurs et une fréquentation record de la Piazza Grande, ce fut une réussite. Je la mesure aussi aux rebonds de certains films primés à Locarno, comme La vie des autres (Prix du public), consacré ensuite par un Oscar, ou le léopard d’or à Das Fräulein d’Andrea Staka, confirmé par le Prix du cinéma suisse et lancé dans une belle carrière internationale. De la même façon, un « petit » film suisse comme Die Herbstzeitlosen, projeté en première sur la Piazza Grande, a connu lui aussi un succès remarquable au niveau national.

- Comment caractériser Locarno par rapport à Cannes, Venise ou Berlin ?

- Par un mélange de liberté, d’esprit de découverte et de convivialité, avec un ton frondeur qui l’a marqué dès le début et que ses directeurs successifs ont su conserver. Le festival de Cannes, contemporain de Locarno, ne s’adresse pas au public, sauf dans sa partie « people ». Venise est également un festival de spécialistes et de professionnels, alors que le public de Berlin est berlinois en majorité. Ce qui singularise Locarno, c’est que les réalisateurs, les stars et le public sont en relation directe « autour » des films. Le public, principalement jeune, vient de toutes les régions de Suisse, mais aussi d’Italie et de France, comme à une sorte de pèlerinage. On vient à Locarno comme à Paléo, au Montreux Jazz festival ou au Gurten, pour découvrir le cinéma nouveau et en parler.

- Qui «fait» le festival, notamment la programmation, et comment ?

- Selon les périodes de l’année, nous sommes entre 10 et 600 personnes… Pour la seule programmation, autour du noyau dur de la direction artistique - avec Tiziana Finzi, Chicca Bergonzo et Nadia Dresti -, nous avons un réseau international auquel collaborent une dizaine de « commissaires » réguliers et autant de correspondants liés ou non aux institutions nationales respectives. C’est ainsi que nous pouvons « flairer » ce qui se fait de plus intéressant.

- Quels seront les points forts de cette édition ?

- Rappeler les riches heures de Locarno m’a semblé indispensable pour cette édition, et c’est le sens du « Retour à Locarno » de dix-huit réalisateurs vivants, dont Mike Leigh, primé en 1971 pour Bleak Moments mais qui vient lui-même à Locarno pour la première fois. Le festival a souvent joué un rôle de découvreur, et la rétrospective sera une redécouverte pour beaucoup, avec un hommage au Taïwanais Edward Yang décédé en juin dernier. Par ailleurs, les films de la compétition internationale et le programme de la Piazza Grande me semblent d’une belle cuvée. Malgré la concurrence, je crois que nous avons obtenu les films qui nous intéressaient. Sans parler des films en compétition, je recommande la découverte de Vogliamo anche le rose d’Alina Marazzi, un très beau film de montage consacré à la condition féminine avec humour et délicatesse, ou encore Winners and Losers, le dernier film de Lech Kowalski projeté en clôture, qui a filmé à Rome et Paris le seul public de la finale du dernier Mundial, pour en dégager un tableau saisissant. Dans la catégorie des films de genre, que je tiens aussi à défendre, il y aura le brillant et grinçant Planet Terror de Robert Rodriguez, typique objet de deuxième partie dans le style gore parodico-critique.

- Deux mots sur Anthony Hopkins, en compétition avec Slipstream ?

- J’en dirai juste qu’on se réjouit de le voir à Locarno, et que son film joue, dans une tonalité poético-critique, sur les aléas d’un tournage à Hollywood, que l’acteur-auteur connaît comme sa poche…

- Et les Suisses là-dedans ?

- Après l’éclatante cuvée 2006, cette année est plus calme, conformément aux cycles de production, mais la qualité est au rendez-vous. Dans la section Ici et ailleurs, c’est d’abord Shake the Devil off, remarquable documentaire de Peter Entell qui a longuement observé les communautés religieuses noires de La Nouvelle Orleans à l’époque de l’ouragan Katrina. Par ailleurs, le film en compétition de Fulvio Bernasconi, Fuori delle corde, est également une œuvre ambitieuse et forte, évoquant l’univers de la boxe clandestine. Enfin, le fait que nous ayons programmé le dernier film de Jacob Berger, Une journée, sur la Piazza Grande, dit assez combien nous l’estimons digne d’attention.

- Ne craignez-vous pas, avec la journée du cinéma suisse, d’en donner un aperçu trop officiel ?

- Absolument pas. Si c’est en accord avec Nicolas Bideau que cette journée a été mise sur pied, avec la participation importante de SwissFilms dans l’organisation et la gestion, le festival seul en établit la programmation, que j’assume pleinement. Il faut soutenir notre cinéma, notamment par rapport aux professionnels étrangers, mais aussi pour le public romand qui ne le reconnaît pas encore assez.

- De tous les films que vous avez visionnés, compétition non comprise, quel serait enfin votre coup de cœur personnel ?

- Sur la fameuse île déserte où je me retirerais « en famille », j’emmènerais volontiers Hairspray d’ Adam Shankman, un remake de la fameuse comédie musicale, ce genre parfois sous-estimé dont j’ai toujours été un fan...

Les moments forts du Festival

Sur la Piazza Grande : Douze nouveaux films à découvrir, dont sept premières internationales, en début de soirée. Sept films en seconde partie, dont quatre premières internationales. Forte présence américaine « décalée», avec le nouveau Frank Oz (Death of a Funeral) d’un irrésistible humour noir, le 5 août. Le voyage du ballon rouge de Hou Hsiao Hsien sera projeté le 6 août pour la remise du Léopard d’or au cinéaste taïwanais. En ouverture le 1er août : un grand film d’animation japonais de Fumihiko Sori, Vexille. Et vendredi 3 août : joli tiercé avec le nouveau film de Samuel Benchetrirt, J‘ai toujours rêvé d’être un gangster, The Screening d’Ariane Michel et Bellisima de Luchino Visconti. En cas de pluie, la projection est maintenue. Possibilité de voir le film à 21h45 à la salle Fevi, dans la mesure des places disponibles,

Rétrospectives : « Lancés » au festival entre 1968 (Chabrol) et 2002 (l’Argentin Diego Lerman) 18 réalisateurs de toutes nationalités reviennent y montrer leurs films à l’enseigne du Retour à Locarno. A l’enseigne de Signore e Signore, vingt films de grands réalisateurs italiens ont été réunis dans un programme illustrant le talent d’autant de divas, telles Alida Valli, Anna Magnani, Giulietta Masina, Monica Vitti, etc. Des bijoux du 7e art à redécouvrir, dont La fille à la valise de Valerio Zurlini.

Léopards en concours : Quatre jurys décerneront les prix respectifs de la compétition internationale (19 films en lice pour le Léopard d’or, dont Fuori dalle corde du Tessinois Fulvio Bernasconi), des Cinéastes du temps présent, de la Première œuvre et de Léopards de demain, entre autres récompenses, dont le Prix du public.

Excellence Award : Deux prix d’excellence seront attribués cette année à la comédienne espagnole Carmen Maura et à l’acteur français Michel Piccoli, qui donnera un Masterclass au Forum.

Cinéma suisse : La journée du mardi 7 août lui sera entièrement consacrée, avec 35 films à l’affiche des diverses sections, dont Une journée de Jacob Berger, sur la Piazza Grande. La présentation de l’ Histoire du cinéma suisse d’Hervé Dumont, en deux volumes, et le DVD Le cinéma suisse de demain se fera le même jour, entre autres expositions et ateliers.