A La Désirade, ce mercredi 24 août

A La Désirade, ce mercredi 24 août

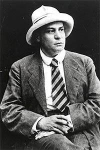

Nous venions de passer à table, hier soir, avec des amis, lorsque Bernard Campiche m’a appris au téléphone la triste nouvelle de la mort de Horst Tappe, rongé par un vilain crabe dont il a été délivré dimanche dernier, dans le même hôpital du Samaritain où s’est éteint Vladimir Nabokov qu’il avait portraituré comme aucun autre, et du coup je suis allé chercher une quinzaine d’autres de ses portraits, de Lobo Antunes et de Patricia Highsmith, d’Ezra Pound et de Picasso, de Nancy Huston et de Judith Hermann, touts marqués par la même qualité de lumière et de présence, qui caractérisait le grand art de notre ami ; et plus tard, nos invités nous ayant quittés, j’ai repensé aux heures passées ensemble avec Horst depuis notre première rencontre, à Saint-Malo, puis à son domicile de Territtet, dans son logis de vieux garçon au visage embellissant quand il se sentait valorisé, où nous nous racontions nos lectures et nos pérégrinations en picolant comme il l’aimait pour s’adoucir la vie. De fait, affligé d’une difformité physique allant s’aggravant, le cher homme, quoique ne se plaignant jamais, devait souffrir de se sentir tenu à distance des femmes, même si deux d’entre elles (les jeunes historiennes de l’art Sarah Benoit et Charlotte Contesse) l’ont entouré, ces dernières années, de prévenances particulières en l’aidant à réaliser plusieurs expositions et ses deux livres consacrés à Nabokov et Kokoschka, jusqu’à la triste fin que lui a valu sa tumeur au visage.

Certains êtres marqués dans leur chair, comme l’était aussi Flannery O’Connor avec son affreux lupus, trouvent dans leur douleur une énergie productrice de beauté, et c’est ce qui me frappe le plus dans le portraits que nous laisse Horst Tappe, au-delà de tout esthétisme de studio : c’est cette beauté intérieure, liée à l’aura de la personne, qu’il parvenait à restituer. La douceur et la gravité qui se dégagent des portraits de Nancy Huston ou de Judith Hermann, la morgue impériale de vieille tortue d’un Somerset Maugham ou le charme ravageusement mélancolique d’un Antonio Lobo Antunes, entre tant d’autres visages réellement révélés, en disent beaucoup sans doute, aussi, sur la qualité d’un artiste et d’un homme auquel, plus que le prestige des noms et des titres, la relation simple et vraie importait pour l’essentiel. Tout cela que j'ai tâché de ramasser dans cet hommage à paraître demain...

Un portraitiste des êtres

Le photographe allemand Horst Tappe, dont les portraits de grands auteurs et artistes contemporains (de Nabokov, Pound, Picasso ou Kokoschka, à presque tous les Nobel de littérature) ont fait le tour du monde, est mort dimanche dernier à l’hôpital du Samaritain, à Vevey, à l’âge de 64 ans, des suites d’une cruelle maladie.

Né en 1941 en Westphalie, Horst Tappe avait acquis les bases de son métier dans un atelier traditionnel de sa ville natale, suivi les cours de Martha Hoepffner dans l’esprit du Bauhaus, et achevé sa formation à l’Ecole de photographie de Vevey, auprès d’Oswald Ruppen. Installé à Montreux depuis 1965, il était membre de l’American Society of Magazine Photographers et collaborateur permanent de périodiques et d’éditeurs du monde entier. En Suisse romande, il était devenu, dès 1986, le photographe attitré des auteurs de Bernard Campiche.

Passionné d’art et de littérature dès ses jeunes années, Horst Tappe avait rencontré « son » premier sujet au début des années 60, en la personne de Jean Giono. Suivirent Oskar Kokoschka, à Villeneuve, qui aimait à s’entretenir avec lui à grand renfort de « lait » (ainsi que le peintre appelait son scotch…), le mythique Ezra Pound à Rapallo, puis Vladimir Nabokov son illustre voisin montreusien, qui l’emmena sur les hauts gazons à la chasse aux papillons, et dont il réalisa une série de portraits unique au monde, déjà présentée à Montreux et Saint-Pétersbourg, en attendant d’autres escales.

De Noël Coward posant en son castel des Avants, à Picasso torse nu et l’air d’un empereur inca, Somerset Maugham au faciès de vieux bonze à peau de lézard ou Patricia Highsmith en sa naturelle élégance d’éternelle jeune fille bohème, entre tant d’autres, Horst Tappe, captant l’aura de chacun dans ses lumière magiques, restituait à tout coup le frémissement d’une présence, évitant à la fois l’anecdote et la pose désincarnée.

Evoquant son arrivée en Suisse romande, Horst Tappe m'avait déclaré un jour: « Après l’Allemagne d’Adenauer, si lourdement matérialiste, je me suis senti revivre au bord du Léman ! ». La reconnaissance inverse, de la part des instances culturelles vaudoises et suisses, ne lui fut guère concédée en revanche, et l’indifférence que lui manifesta notamment le Musée de l’Elysée n’est pas à l’honneur de celui-ci. Du moins trouva-t-il ces dernières années, auprès des historiennes de l’art Sarah Benoit et Charlotte Contesse, une aide précieuse pour la réalisation de livres (sur Vladimir Nabokov et Oskar Kokoschka) et d’expositions mettant en valeur ses précieuses archives, représentant environ 5000 portraits. La destinée de ce trésor reste actuellement incertaine, soumise à la décision du frère légataire du photographe. Quoi qu’il advienne, il faut espérer que le legs artistique de Horst Tappe, intéressant l’art photographique autant que les archives littéraires du XXe siècle, soit traité avec autant de respect que le photographe vouait à son art et aux êtres qu’il a « immortalisés »…

Montreux, Musée, 35 portraits de Kokoschka. Jusqu’au 31 octobre.

Horst Tappe. Kokoschka. Préface de Christoph Vitali. Merian Verlag, 95p.

Cet hommage a paru dans l'édition de 24 Heures du 25 août 2005

e, ce 25 août (soir)

e, ce 25 août (soir)

A La Désirade, ce mercredi 24 août

A La Désirade, ce mercredi 24 août En lisant L'Adieu au nord de Pascale Kramer

En lisant L'Adieu au nord de Pascale Kramer A La Désirade, ce 21 août 2005

A La Désirade, ce 21 août 2005

Autre détail: j’ai relevé ce matin, sur le rapport quotidien des visites de ce blog, que j’avais reçu 2071 coups d’œil durant cette première quinzaine d’août, et là encore je me suis dit : gare à l’illusion : un clic et tout ça s’évapore comme neige de baleine au soleil assassin…

Autre détail: j’ai relevé ce matin, sur le rapport quotidien des visites de ce blog, que j’avais reçu 2071 coups d’œil durant cette première quinzaine d’août, et là encore je me suis dit : gare à l’illusion : un clic et tout ça s’évapore comme neige de baleine au soleil assassin… A La Désirade, ce dimanche 7 août

A La Désirade, ce dimanche 7 août