À propos de nos souvenirs d'enfance, bruts ou reconstruits. D'une affirmation discutable de Roland Barthes. Des bribes de mémoires sauvées des six premières années de l'enfance de Karl Ove Knausgaard dans Jeune homme, et des contre-exemples proliférants.

La mémoire est une drôle de machine qui fonctionne très différemment selon les individus. Roland Barthes prétendait que nos souvenirs d'enfance relèvent de la fiction reconstruite, et Karl Ove Knausgaard, dans les premières pages de Jeune homme, troisième des sept tomes de son autobiographie, réduit les souvenirs de ses six premières année à quelques séquences réminiscences étonnamment pauvre chez un hypermnésique de son espèce.

À preuve de contraste, je sais de nombreux auteurs, à commencer par moi-même en personne, et sans compter de non moins nombreux individus qui n'ont pas l'outrecuidance d'écrire, qui ont des souvenirs bruts, relevant parfois de sensations vagues ou parfois de perceptions imagées ou verbales plus nettes, remontant aux premières années voire aux premiers mois de leur existence.

L'exemple le plus stupéfiant, à ma connaissance, est celui du récit de l'écrivain russe Andrei Biély, intitulé Kotik Letaev, dont la première lecture a exhumé, dans ma propre mémoire, quantité de pépites enfouies dans le tout-venant obscur de ce qu'on pourrait dire notre archive dormante.

J'ai tenté d'évoquer , dans mon deuxième petit livre intitulé Le pain de coucou (plante forestière sous laquelle est supposé un trésor enfoui), mes plus anciens souvenirs d'enfance liés à l'écho des premiers mots entendus, ou à de premiers effrois, ou à de premiers régals lactés ou sucrés.

Proust se souvient-il du goût du lait de Maman ? Je ne me le rappelle pas. En revanche je me souviens très bien de la chaleur odorante du petit poêle à bois, marqué Le Rêve, dans la cuisine où je trônais sur une chaise de bois dépliée à la verticale, genre tour de contrôle, , d'où j'observais ma mère en train de préparer un Stollen ou des cuisses de dames, faute de m'obéir à la confection d'une des pâtisseries aux tournures glacées ou crémeuses dont , sans déchiffrer le texte écrit par le Dr Oetker, j'admirais, médusé, les photos en noir et blanc dans le livre du magicien.

Autres souvenirs des trois ou quatre premières, donc avant l'écriture et la lecture: la lunette du fourneau à charbon de fonte par laquelle apparaissaient les lueurs du feu aux plus glaciales matinées d'hiver / l'odeur des Parisiennes Super du père perçue jusque par terre où j'alignerai des plots de bois / l'odeur d'eau de rasage Pitralon du Dr Cordey déboulant avec sa Porsche pour nous faire une piqûre où me soulager de l'étouffement après que j'ai avalé un verre de sirop et une abeille / l'eau qu'il ya autour de la maison où nous allons-nous installer mais ce doit être plutôt le souvenir du liquide amniotique dans lequel je flotte comme un cosmonaute, etc.

Plus de vingt ans après Le pain de coucou, j'ai remis ça dans L'enfant prodigue, confrontant les premières sensations vraies des prétendus verts paradis et celles de nos âges successifs, et ça commence comme ça:

« Ce que je vois d’abord est un jardin, et cette maison dans ce jardin, et cette lumière dans la maison, mais la maison semble flotter au milieu de l’eau et c’est pourquoi je me dis que cette image me revient peut-être d’un rêve?

Ce rêve serait celui d’un premier souvenir, et il est probable que ce soit bel et bien le premier souvenir réel qui m’est revenu par cette image peut-être resurgie d’un récit qu’on nous aurait fait de ce temps-là et qui aurait filtré dans le rêve, peu importe à vrai dire, sauf que le jardin sous l’eau relèverait alors d’une vision plus ancienne, je le comprends maintenant.

J’aurai donc anticipé: avant le jardin il y avait d’abord l’eau cernant la maison, à laquelle on parvenait au moyen de fragiles passerelles qu’à l’instant je me rappelle avoir souvent parcourues en rêve, tantôt au-dessus de l’eau et tantôt sur le vide angoissant, et le jardin n’apparaîtrait qu’ensuite…

C’est vrai qu’il y a beaucoup d’incertitude dans cette première remémoration, mais ces détails de l’eau et de la maison, des passerelles et du jardin me suffiront pour fixer les premiers éléments d’un récit possible de tout ce passé que je retrouve à chaque nouvelle aube avec plus de précision: les passerelles sont faites de planches de chantier disposées sur des blocs de parpaing autour de la maison dont on achève les travaux; ensuite le jardin séchera, dont le grand pommier abritera bientôt le landau du nouvel enfant.

Et chaque détail en appelle un autre: tout se dessine chaque jour un peu mieux. On prend de l’âge mais tout est plus clair et plus frais à mesure que les années filent: on pourrait presque toucher les objets alors qu’on s’en éloigne de plus en plus, et les visages aussi se rapprochent, les voix se font plus nettes de tous ceux qui ne sont plus.

Tant de temps a passé, mais ce matin je les retrouve une fois de plus, ces visages et ces voix. Tout a été inscrit dès le premier souffle, pourtant ce n’est qu’à l’instant que je ressuscite ce murmure, ces voix au-dessus de moi puis autour de moi, ces voix dans le souvenir qu’on m’a raconté de ce jour de juin se levant, ces voix dans la confusion des pleurs de la première heure, ces voix et ces visages ensuite allumés l’un après l’autre dans les nuits suivantes comme des lampes à chaleur variable, ces visages étranges, ces visages étrangers puis reconnus, ces visages et ces voix qui sont comme des îles dans l’eau de la maison - et je note tout ce que j’entends et que je vois au fur et à mesure que les mots me reviennent.

Le mot LUMIÈRE ainsi me revient à chaque aube avec le souvenir de toujours du chant du merle, alors même qu’à l’instant il fait nuit noire et que c’est l’hiver. Plus tard je retrouverai la lumière de ce chant dans celui de Jean-Sébastien Bach que relance le dimanche matin une cantate de la collection Disco-Club de notre père, mais à présent tout se tait dans cette chambre obscure où me reviennent les images et les mots que précèdent les lueurs et les odeurs.

Cela sent le pain chaud et la chair d’enfant: cela sent mon grand frère qui est encore petit. Nous sommes dans l’eau de l’intérieur de la maison. La mère et le père sont indistincts, sauf par la voix et l’odeur, ou par le toucher des mains et des joues. Ce n’est que plus tard que le père sentira la cigarette Parisiennes et qu’à la mère seront associées les odeurs de cuisine ou de lessive ou d’eau de lavande le dimanche avant le culte. Pour l’instant ce ne sont encore que des ombres ou des lampes autour de moi. Et d’ailleurs que cela signifie-t-il: moi? Ce n’est qu’après qu’on essaie de se représenter ce chaos originel et de l’arranger tant bien que mal. Pour l’instant on n’est qu’une oreille ou qu’un nez ou que des yeux au bout des doigts.

Tout est sensation, et plus tard seulement viendront les images et les mots et plus tard encore reviendront les sensations par les images et les mots. Mais comment tout cela a-t-il vraiment commencé?

Plus tard seulement me sera racontée l’histoire du serpent dans le jardin, du landau et de la terreur de la jeune fille, bien avant l’histoire de l’école du dimanche. Mais en attendant ce qui est sûr est que seule l’odeur de la pomme, dans l’herbe ou je la ramasserai plus tard sous le pommier qui sera le premier vaisseau de nos enfances, seule cette odeur me reste. Et peut-être, alors, mon culte des draps frais me vient-il de là? Mon goût du vert sur fond gris et des églises silencieuses? Mon besoin de tout réparer? Je ne sais ce qui m’a été donné ce jour-là dans le landau menacé par le serpent: peut-être une conscience? Une première intuition personnelle? Mon impatience de tout expliquer ou plus exactement: de tout nommer pour séparer le clair de l’obscur et le dehors du dedans? Que sais-je?

Mon frère aîné, dans son pyjama de garçon, ne sera jamais freiné par aucune question. Mon frère est un soleil, constate-t-on en ces années de guerre, mon frère se lève dans son parc et parle à tort et à travers, mon frère agit et ne se regarde pas. Mon frère ne sera jamais pour moi que cette question qu’il n’a pas voulu se poser. Lorsque les cendres de mon frère ont été dispersées dans le Jardin du Souvenir, j’ai ressenti cet abandon du Nom comme une atteinte personnelle, mais aurai-je jamais rencontré mon frère?

Au milieu de la maison, donc au cœur de l’eau, se trouve le fourneau de fonte qui a l’air d’un cuirassier à l’ancre et dont la porte est percée d’un hublot de verre dépoli par lequel on voit la lueur du feu.

On sait que le feu est un danger, mais ce n’est pas ce qui fait le plus peur, tandis que les hommes noirs venus de dehors et qui transportent les sacs de charbon à travers la maison, noirs sous leurs capuchons baissés, sont aussi effrayants que la menace, pour les enfants, d’être enfermés un jour ou l’autre dans la cave à charbon.

Le mot DEHORS évoquera longtemps un monde mystérieux où s’affairent les pères et les oncles. Dehors il fait encore nuit, en hiver, au moment où les pères et les oncles franchissent le seuil des maisons avant de réapparaître le long des routes enneigées ponctuées de halos de réverbères, soufflant chacun sa buée ou sa fumée de cigarette pendant que, dedans, les mères et les tantes remettent du charbon ou du bois dans les fourneaux.

En ce temps-là, les mères et les tantes restent dedans à s’occuper de leur ménage et des enfants qui demandent plus de bras qu’on en a - surtout quand il y en a quatre, ne manque de relever notre mère, et nos tantes en conviennent.

Notre mère n’a que deux bras, mais il lui en faudrait quatre fois plus et quatre fois plus d’argent pour nouer les deux bouts même si notre père fait son possible pour en ramener à la maison à la fin du mois. Notre mère et notre père se saignent pour nous, aurons-nous entendu dès ces années, en attendant que notre mère nous serine que jamais nous n’avons manqué alors qu’il y a tant de misère de par le monde et même chez nous.

Le mot DEDANS signifie qu’on est à l’abri; chez nous, mais à l’abri de la misère, et la marque Le Rêve, en lettres anglaises peintes sur l’émail bleu du potager à bois jouxtant la cuisinière électrique, me revient comme un emblème des heures passées dans la chaleur odorante des matinées d’hiver à la cuisine, avant les années d’école.

C’est là, juché sur une sorte de haute chaise articulée et transformable en siège roulant, que j’entreprends mon attentive scrutation des choses et des gens. Le potager à bois marqué Le Rêve en est un bon départ, et les préparations culinaires de ma mère ne cessant en même temps de dire: vite il me faut faire ceci, schnell il me faut faire cela. Le potager est une sorcière et ma mère est la fée en tablier du logis. Plus tard j’identifierai les hautes pattes du potager Le Rêve à celles de la sorcière Baba-Yaga dont le trépignement, à en croire mon grand frère, se fait entendre dans la forêt proche qui s’étend jusqu’en Russie où vient de s’éteindre le Petit Père des Peuples. J’aurai donc cinq ans à l’arrivée de Baba-Yaga du fin fond de la taïga, mon frère en comptera cinq de plus: plus que l’âge de raison, même s’il reste sensible à la férocité chatoyante des contes russes et se réjouit de m’en effrayer à mon tour en me les racontant dans le noir.

Dans les premières pages de Jeune Homme, Knausegaard consacre de remarquables pages à deux aspects de notre devenir personnel. En premier lieu, il constate que nos périodes successives sont si différentes les une des autres, genre période rose et période bleue de Picasso , qu'il faudrait peut-être que nous changions de prénom à chaque mue; puis il observe que la reconstruction de nos souvenirs dépend souvent de déclencheurs extérieurs, qui peuvent être de soudaines réminiscences remontant à la conscience comme des méduses, souvenirs involontaires « ramenés à la vie par une odeur, un goût, un bruit particulier... Il s'ensuit toujours immédiatement un sentiment de bonheur intense ».

Ou ce sont des souvenirs liés au corps , à tel ou tel sentiment ou aux paysages : « Il me suffit en pensée d'ouvrir la porte et de sortir pour que les images m'assaillent. Le gravier de l'allée, presque bleu en été. Oh, les allées de notre enfance ! Et les voitures des années 70 qui y stationnaient ! Des coccinelles, des DS, des Taunus, des Granada, des Ascon, des Kadett, des Consul, des Amazon »...

Avant la parution du Pain de coucou aux éditions L'Age d'Home, mon éditeur et ami Vladimir Dimitrijevic, alias Dimitri, m'avait fait remarquer qu'il était curieux que, si profondément marqué par l'univers de l'enfance, je n'évoquasse jamais la mort. Et de fait, après m'être cru immortel jusqu'à l'âge de 35 ans, ce ne fut qu'au matin de la naissance de notre premier enfant que je pris conscience du fait que j'allais mourir. Ensuite j'écrivis donc ce petit livre pendant les deniers mois de la vie de notre père, qui en lut presque l’entier et l'aima, parfois les larmes aux yeux, mais dont les dernières pages, évoquant sa figure aimante et aimée, ne me sont venues qu'après sa mort...

Une enfance plus sombre, à la limite du sordide, fut celle du jeune Shmuel Ash à tête d'homme des cavernes et coeur de tendron, l'un des trois protagonistes du dernier roman d'Amos Oz, sûrement l'un des rares grands livres de cette rentrée d'automne. Or cette enfance, marquée par la mésentente des parents de Shmuel et son confinement dans un corridor moisi lui tenant lieu de chambre, est comme illuminée par un épisode tragi-comique qui rappellera à chacun le confort délicieux de ses convalescences enfantines, quand la maladie fait de vous un roi ou un princesse...

Une enfance plus sombre, à la limite du sordide, fut celle du jeune Shmuel Ash à tête d'homme des cavernes et coeur de tendron, l'un des trois protagonistes du dernier roman d'Amos Oz, sûrement l'un des rares grands livres de cette rentrée d'automne. Or cette enfance, marquée par la mésentente des parents de Shmuel et son confinement dans un corridor moisi lui tenant lieu de chambre, est comme illuminée par un épisode tragi-comique qui rappellera à chacun le confort délicieux de ses convalescences enfantines, quand la maladie fait de vous un roi ou un princesse...

En écoutant le crétin en question formuler ce jugement, je regardais, songeur, la statue stylisée qu'il y avait au milieu de son bureau, dans son hôtel particulier de l'avenue Foch, représentant une femme dans le sexe de laquelle le sculpteur avait soudé un kalachnikov...

En écoutant le crétin en question formuler ce jugement, je regardais, songeur, la statue stylisée qu'il y avait au milieu de son bureau, dans son hôtel particulier de l'avenue Foch, représentant une femme dans le sexe de laquelle le sculpteur avait soudé un kalachnikov...

Les rêves nous envoient d'étranges messages, dont les associations d'idées ou d'images évoquent parfois le magma des romans en gestation. La nuit dernière ainsi, où plutôt à l'aube de ce dimanche, je me suis retrouvé dans le même train que l'homme de théâtre portugais Domingo Semedo, mort depuis des années après avoir été plus ou moins soupçonné par certains d’avoir foutu intentionnellement le feu à son théâtre, ce que je n'ai jamais cru, mais plus incroyable encore m'a paru, dans le rêve, le fait qu'après m'avoir ignoré quelque temps (je croyais qu'il me faisait la gueule), et m'ayant ensuite gratifié d'un sourire lumineux en me reconnaissant, il engagea bientôt la conversation sur les portraits de femmes dans le Journal intime d'Amiel dont il me rappela que le vieux Tolstoï le lisait comme une Bible, sur quoi je renchéris à propos des remarquables paysages évoqués par l'immense randonneur qu'était aussi Amiel alors qu'on se le figure toujours casanier et nombriliste.

Les rêves nous envoient d'étranges messages, dont les associations d'idées ou d'images évoquent parfois le magma des romans en gestation. La nuit dernière ainsi, où plutôt à l'aube de ce dimanche, je me suis retrouvé dans le même train que l'homme de théâtre portugais Domingo Semedo, mort depuis des années après avoir été plus ou moins soupçonné par certains d’avoir foutu intentionnellement le feu à son théâtre, ce que je n'ai jamais cru, mais plus incroyable encore m'a paru, dans le rêve, le fait qu'après m'avoir ignoré quelque temps (je croyais qu'il me faisait la gueule), et m'ayant ensuite gratifié d'un sourire lumineux en me reconnaissant, il engagea bientôt la conversation sur les portraits de femmes dans le Journal intime d'Amiel dont il me rappela que le vieux Tolstoï le lisait comme une Bible, sur quoi je renchéris à propos des remarquables paysages évoqués par l'immense randonneur qu'était aussi Amiel alors qu'on se le figure toujours casanier et nombriliste.

L'auteur d'Un homme amoureux est, par comparaison avec ces deux champions de l'amour imaginaire et de la valse-hésitation, un garçon beaucoup plus aimant en réalité, à la fois très doux quoique teigneux par instinct de conservation, et qui pleure quand il n'en peut plus. Au fil des pages d’Un homme amoureux se dessine, en outre, un magnifique portrait de Linda, femme douce et forte autant que Karl Ove est intense et fragile - laquelle fragilité ne l’empêchera pas, sous la pression de son éditeur et pour en finir avec son roman en chantier, d’envoyer paître Linda et la petite le temps de mener à bien son propre accouchement littéraire, après lequel seulement il fera son devoir de père moderne...

L'auteur d'Un homme amoureux est, par comparaison avec ces deux champions de l'amour imaginaire et de la valse-hésitation, un garçon beaucoup plus aimant en réalité, à la fois très doux quoique teigneux par instinct de conservation, et qui pleure quand il n'en peut plus. Au fil des pages d’Un homme amoureux se dessine, en outre, un magnifique portrait de Linda, femme douce et forte autant que Karl Ove est intense et fragile - laquelle fragilité ne l’empêchera pas, sous la pression de son éditeur et pour en finir avec son roman en chantier, d’envoyer paître Linda et la petite le temps de mener à bien son propre accouchement littéraire, après lequel seulement il fera son devoir de père moderne...

Dans un petit roman à consistance verbale de diamant, la détresse d’un ado, l’égarement affectif et mental d’une mère et la probable lâcheté d’un père fondent un drame existentiel et son exorcisme poétique, d’une intensité rare...

Dans un petit roman à consistance verbale de diamant, la détresse d’un ado, l’égarement affectif et mental d’une mère et la probable lâcheté d’un père fondent un drame existentiel et son exorcisme poétique, d’une intensité rare...

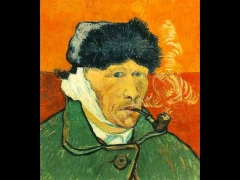

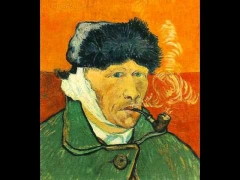

N’oubliez pas que les artistes ne sont pas des gens comme les autres, leur grain de folie fait partie de leur génie, il ne faut pas les juger psychologiquement, ni moralement, ni même politiquement, sinon on ne s’en sort plus. Je trouve votre « Journal » incroyablement honnête et sincère, parfois presque un peu trop honnête. J’ai toujours l’impression qu’il faut savoir garder des secrets dans la vie et ne pas tout dire ce qu’on pense.

N’oubliez pas que les artistes ne sont pas des gens comme les autres, leur grain de folie fait partie de leur génie, il ne faut pas les juger psychologiquement, ni moralement, ni même politiquement, sinon on ne s’en sort plus. Je trouve votre « Journal » incroyablement honnête et sincère, parfois presque un peu trop honnête. J’ai toujours l’impression qu’il faut savoir garder des secrets dans la vie et ne pas tout dire ce qu’on pense.  Dans l’ensemble je suis très en phase avec vous. Ayant remarqué que vous aimez beaucoup Jean Genet aussi, je vous enverrai prochainement mon film sur lui, qui s’appelle Genet à Chatila. Je vous souhaite une bonne semaine, bien à vous, Richard.»

Dans l’ensemble je suis très en phase avec vous. Ayant remarqué que vous aimez beaucoup Jean Genet aussi, je vous enverrai prochainement mon film sur lui, qui s’appelle Genet à Chatila. Je vous souhaite une bonne semaine, bien à vous, Richard.» Je vais aller racheter le Journal de Frisch que je ne trouve plus et me réjouis de voir votre film. Je travaille actuellement au troisième recueil de mes carnets qui s’intitulera Le souffle de la vie »…

Je vais aller racheter le Journal de Frisch que je ne trouve plus et me réjouis de voir votre film. Je travaille actuellement au troisième recueil de mes carnets qui s’intitulera Le souffle de la vie »…

Ce que plus tard je noterai dans mes carnets des années 1973 à 1992, parus sous le titre Les Passions partagées en 2004...

Ce que plus tard je noterai dans mes carnets des années 1973 à 1992, parus sous le titre Les Passions partagées en 2004...

Or Biély, au fait des observations de Jung et proche aussi de l’interprétation théosophique d’un Rudolf Steiner, impliquait sa propre capacité hypermnésique en recyclant ces premiers tâtons de la perception sensorielle et de l’effet sur l’enfant des premiers mots articulés, avec une capacité inégalée au TOUT DIRE…

Or Biély, au fait des observations de Jung et proche aussi de l’interprétation théosophique d’un Rudolf Steiner, impliquait sa propre capacité hypermnésique en recyclant ces premiers tâtons de la perception sensorielle et de l’effet sur l’enfant des premiers mots articulés, avec une capacité inégalée au TOUT DIRE…

Ces images, ce sont les mythes, fleurs étranges remontant des grands fonds de l'inconscient de l'Espèce, les archétypes efflorescents de la pensée anthropomorphe, elle-même née de la pensée cosmique. Ou c'est la basse continue d'un long jour de Scarlatine. Une puissance amère et brûlante s'est emparée de l'enfant, lequel non seulement cuit dans le feu comme un pain de charbon, mais sait à présent que cette chose qui commence à se craqueler dans les flammes, c'est lui-même.

Ces images, ce sont les mythes, fleurs étranges remontant des grands fonds de l'inconscient de l'Espèce, les archétypes efflorescents de la pensée anthropomorphe, elle-même née de la pensée cosmique. Ou c'est la basse continue d'un long jour de Scarlatine. Une puissance amère et brûlante s'est emparée de l'enfant, lequel non seulement cuit dans le feu comme un pain de charbon, mais sait à présent que cette chose qui commence à se craqueler dans les flammes, c'est lui-même.

Sur Messenger, l'autre soir, une nouvelle « amie Facebook » me parlait de l'essai d'un jeune journaliste américain du nom de Jonah Lehrer, qui affirme que Proust fut sans le savoir un précurseur des neurosciences. De son côté, le « Proust norvégien », revenant sur deux interviews de grands auteurs norvégiens, puis se livrant à une mise en abîme mémorielle étonnante à partir des marques de lessives ponctuant ses souvenirs, relance lui aussi une espèce d’anamnèse d'une remarquable précision à double valeur poétique et, peut-être, scientifique.

Sur Messenger, l'autre soir, une nouvelle « amie Facebook » me parlait de l'essai d'un jeune journaliste américain du nom de Jonah Lehrer, qui affirme que Proust fut sans le savoir un précurseur des neurosciences. De son côté, le « Proust norvégien », revenant sur deux interviews de grands auteurs norvégiens, puis se livrant à une mise en abîme mémorielle étonnante à partir des marques de lessives ponctuant ses souvenirs, relance lui aussi une espèce d’anamnèse d'une remarquable précision à double valeur poétique et, peut-être, scientifique.  En voici un exemple aux pages 444-446 de La Mort d’un père, où le nettoyage de la bauge paternelle inspire ces lignes au fils :

En voici un exemple aux pages 444-446 de La Mort d’un père, où le nettoyage de la bauge paternelle inspire ces lignes au fils :  Après cela d’éminents commentateurs littéraires ou médiatiques parisiens à la Pierre Assouline, la ramenant au seul motif que les livres de Knausgaard « cartonnent », selon l'expression hideuse en usage, prétendront que l'autobiographie du Norvégien n'est qu'un magma informe. Mais passons sur ces piètres lecteurs aux lunettes de béton…

Après cela d’éminents commentateurs littéraires ou médiatiques parisiens à la Pierre Assouline, la ramenant au seul motif que les livres de Knausgaard « cartonnent », selon l'expression hideuse en usage, prétendront que l'autobiographie du Norvégien n'est qu'un magma informe. Mais passons sur ces piètres lecteurs aux lunettes de béton…

« Je voulais être poète, affirmait-il lui-même, et je me considère aujourd’hui comme un poète manqué, pas du tout comme un romancier mais comme un poète manqué qui a dû se contenter de ce qu’il était capable de faire. »

« Je voulais être poète, affirmait-il lui-même, et je me considère aujourd’hui comme un poète manqué, pas du tout comme un romancier mais comme un poète manqué qui a dû se contenter de ce qu’il était capable de faire. »  L’écrivain de son époque qu’il place le plus haut, bien que son œuvre soit également, selon lui, un échec, c’est Thomas Wolfe, plus héroïque dans son effort de « tout dire dans chaque paragraphe avant de mourir » que ne le furent un Hemingway ou un Dos Passos.

L’écrivain de son époque qu’il place le plus haut, bien que son œuvre soit également, selon lui, un échec, c’est Thomas Wolfe, plus héroïque dans son effort de « tout dire dans chaque paragraphe avant de mourir » que ne le furent un Hemingway ou un Dos Passos.