Il me reste de lui ce petit Argus bleu dans son enveloppe de papier de soie, dont il a fait cadeau à mon ami Reynald qui l’a soigné au CHUV de Lausanne et me l’a donné pour me remercier de lui avoir fait découvrir un jour l’adorable Lolita.

Il me reste de lui ce petit Argus bleu dans son enveloppe de papier de soie, dont il a fait cadeau à mon ami Reynald qui l’a soigné au CHUV de Lausanne et me l’a donné pour me remercier de lui avoir fait découvrir un jour l’adorable Lolita.

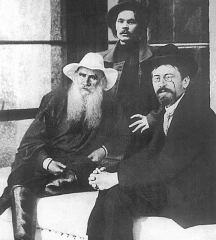

C’était le dernier grand maître de la littérature occidentale, que les cuistres de Stockholm ont honoré en s’obstinant à ne pas lui décerner le Prix Nobel, comme s’il était naturellement au-dessus de ces honneurs calculés, trop insolemment libre pour aller donner la papatte à un monarque social-démocrate.

Nabokov est mort à Lausanne, il a vécu trente ans à Montreux, Vladimir Dimitrijevic l’accueillit parfois lorsqu’il était libraire à la rue de Bourg, mais pour ma part je ne l’aurai vu qu’une fois en vie, au petit écran où il était apparu trônant derrière ses ouvrages et proférant d’extravagants et poétiques propos dont on sentait que chacun avait été minutieusement préparé tout en témoignant, avec quelle fraîcheur paradoxale, du plaisir à la fois savant et ingénu que l’écrivain éprouve à dégager les mots de leur gangue d’imprécision ou de trivialité, à les nettoyer de leurs scories pour les faire chatoyer et scintiller sous nos yeux comme des pierres précieuses.

Et de fait c’est le poète qui me touchait avant tout chez Nabokov: c’est cet amour des choses du monde qu’on découvre, qu’on nomme et qu’on inventorie, la passion du naturaliste faisant écho, dans les constellations du langage, à celle du trouvère de jadis. Descendant direct de Pouchkine, et considérant d’ailleurs sa propre traduction d’ Eugène Onéguine, du russe en anglais, comme l’un de ses meilleurs ouvrages, Nabokov l’apollinien s’inscrit cependant, aussi, dans la lignée plus obscure et grinçante de Gogol, selon lui “le plus étrange poète en prose qu’ait jamais produit la Russie”, auquel il consacra un petit livre non moins singulier. Du premier il avait la lumineuse intelligence, l’esprit de géométrie et l’équilibre classique, la vaste culture et l’orgueil aristocratique, et du second le fond plus trouble et le génie malicieux, l’ironie et certain goût du trivial - mais on chercherait en vain chez lui la trace d’aucune dévotion et d’aucun autre culte que celui de la littérature scientifique ou poétique, avec la révérence particulière qu’il accordait à son propre génie - comme un don du ciel qui méritait le respect et le meilleur entretien quotidien.

On se le figure supérieur, réactionnaire et même cynique, mais je vois surtout en lui l’émerveillement à tout instant revivifié de l’enfant d’Autres rivages, ce petit collectionneur fervent des pétales volants du Jardin d’Eden qui tout au long de sa vie, d’un exil à l’autre, refera ce geste innocent et prédateur d’attraper la beauté au vol; et dans une zone plus secrète je m’incline devant l’humour trempé au bain d’infamie de la personne déplacée, qui raconte dans Jeu de hasard cette affreuse histoire de l’exilé russe errant d’une ville d’Europe à l’autre, à la recherche de sa femme disparue et qui décide un soir, dans le wagon-restaurant où il a été embauché comme serveur, d’en finir avec cette vie méchante et sale. Or, tandis qu’il prépare avec soin sa disparition, comme s’il composait un problème d’échecs, nous apprenons que celle qui suffirait à lui rendre sa raison de vivre se trouve à l’instant dans le même train que lui - mais on se doute que la rencontre ne se fera pas, que le pire adviendra en attendant que d’autres livres s’écrivent pour nous faire oublier cette faute de goût de la destinée, comme le beau temps revient.

Je regarde à l’instant mon petit papillon bleu et j’ai les larmes aux yeux en pensant à tous ceux qui voletaient ainsi dans la lumière en se croyant peut-être éternels et qu’une patte incompréhensible a saisis soudain pour les clouer dans une boîte, sur une porte de grange ou à une croix. Je ne vois plus Vladimir Nabokov qu’en chemise d’hôpital, tel que me l’a décrit mon ami Reynald, mon cher ami de jeunesse mort en montagne sept ans après son illustre patient, et ces livres qui nous restent comme des rayons de miel, où je sais que je reviendrai me nourrir à n’en plus finir.

Nabokov à son pupitre, photo de Horst Tappe.

Nabokov à son pupitre, photo de Horst Tappe.

La tombe de Vladimir et Véra Nabokov, toute proche de celle d'Oskar Kokoschka. Photo: Philip Seelen

Pèlerinage à nos sources

Pèlerinage à nos sources

A propos de conversation, il est par ailleurs intéressant d’observer plus précisément les dialogues d’Une vie divine, qui relèvent somme toute de la non-conversation. Toujours étincelant dans le soliloque, Philippe Sollers est en revanche incapable de moduler un vrai dialogue, l’interlocutrice (il n’a jamais d’interlocuteur) n’intervenant jamais qu’en faire-valoir, comme d’ailleurs tous les « personnages » féminins des « romans » de l’auteur.

A propos de conversation, il est par ailleurs intéressant d’observer plus précisément les dialogues d’Une vie divine, qui relèvent somme toute de la non-conversation. Toujours étincelant dans le soliloque, Philippe Sollers est en revanche incapable de moduler un vrai dialogue, l’interlocutrice (il n’a jamais d’interlocuteur) n’intervenant jamais qu’en faire-valoir, comme d’ailleurs tous les « personnages » féminins des « romans » de l’auteur.

Bret Easton Ellis, Oeuvres complètes en 2 vol. Préface de Cécile Guilbert, suivie d'un entretien (très intéressant) de l'écrivain avec Jon-Jon Goulian, paru dans la Paris Review. Volume1, 1040p.: Moins que zéro, Les lois de l'attraction, American psycho, Zombies. Volume 2,

Bret Easton Ellis, Oeuvres complètes en 2 vol. Préface de Cécile Guilbert, suivie d'un entretien (très intéressant) de l'écrivain avec Jon-Jon Goulian, paru dans la Paris Review. Volume1, 1040p.: Moins que zéro, Les lois de l'attraction, American psycho, Zombies. Volume 2,

La chimpanzée blonde est sortie, à mon insu, de la page 460 d’Une vie divine. C’est tout à fait le genre de la positiviste américaine que je rencontrai à sept reprises au cours de mes pérégrinations dans le monde et l’arrière-monde, me demandant à chaque fois à quelle Cause j’avais enfin résolu de me consacrer. L’idée que je puisse vouer ma vie à la lecture et à l’écriture l’insupportait absolument. La pire de ces réincarnations de la fameuse Petite Femme de Kafka, qui représente l’équivalent des Pépères scrutant les femmes-fontaines à la longue-vue phalloïde et tremblotante de culpabilité, me traqua sept jours durant dans les rues de Cordoue, avant que je ne la semasse (ceci est un subjonctif andalou typique) dans les enchevêtrements de la Mezquita.

La chimpanzée blonde est sortie, à mon insu, de la page 460 d’Une vie divine. C’est tout à fait le genre de la positiviste américaine que je rencontrai à sept reprises au cours de mes pérégrinations dans le monde et l’arrière-monde, me demandant à chaque fois à quelle Cause j’avais enfin résolu de me consacrer. L’idée que je puisse vouer ma vie à la lecture et à l’écriture l’insupportait absolument. La pire de ces réincarnations de la fameuse Petite Femme de Kafka, qui représente l’équivalent des Pépères scrutant les femmes-fontaines à la longue-vue phalloïde et tremblotante de culpabilité, me traqua sept jours durant dans les rues de Cordoue, avant que je ne la semasse (ceci est un subjonctif andalou typique) dans les enchevêtrements de la Mezquita.

Les cygnes de Silvaplana. Découpage de LK.

Les cygnes de Silvaplana. Découpage de LK.

Entre Balzac et les Russes

Entre Balzac et les Russes

Loin de donner dans la jobardise au goût du jour, pas plus que dans le trop facile persiflage, Philippe Lafitte (re)construit un beau personnage de nature hypersensible, fragile, angoissé par le vide (au tout début de sa métamorphose, Sandy réduit l’œuvre d’Andy à ce même vide) et cherchant un nouveau sens à sa vie, équivalant finalement à une sorte de renaissance d’Andy. Parallèlement, loin d’être réduite à l’hystérique déséquilibrée dont on garde l’image, Valerie Solanas se trouve comme « sauvée » par le romancier, ou plus précisément par la rencontre « magique » de Sandy. Dans la foulée, on ne manquera pas de remarquer l’humour de la situation, qui fait se côtoyer, puis s’aimer presque, les deux marginales en quête d’un peu de bonheur compensant leur inassouvissement profond.

Loin de donner dans la jobardise au goût du jour, pas plus que dans le trop facile persiflage, Philippe Lafitte (re)construit un beau personnage de nature hypersensible, fragile, angoissé par le vide (au tout début de sa métamorphose, Sandy réduit l’œuvre d’Andy à ce même vide) et cherchant un nouveau sens à sa vie, équivalant finalement à une sorte de renaissance d’Andy. Parallèlement, loin d’être réduite à l’hystérique déséquilibrée dont on garde l’image, Valerie Solanas se trouve comme « sauvée » par le romancier, ou plus précisément par la rencontre « magique » de Sandy. Dans la foulée, on ne manquera pas de remarquer l’humour de la situation, qui fait se côtoyer, puis s’aimer presque, les deux marginales en quête d’un peu de bonheur compensant leur inassouvissement profond.