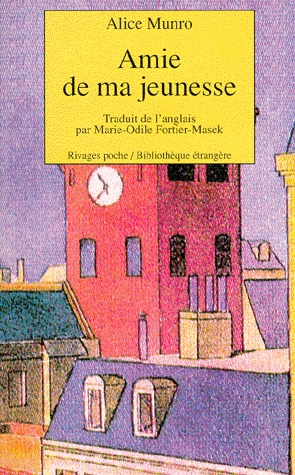

1. Amie de ma jeunesse

Dédié à sa mère, ce troisième recueil des nouvelles d'Alice Munro, datant de 1990 et publié en 1992 dans une traduction française de Marie-Odile Fortier-Masek, s'ouvre sur le portrait d'une espèce de sainte profane au prénom de Flora, type de femme sacrifiée qui a toujours fait face aux difficultés de la vie sans se plaindre de son sort, résignée à celui-ci avec le soutien d'une inexorable foi. La nouvelle est d'ailleurs l'illustration d'une forme particulière de sectarisme protestant importé d'Ecosse au Canada anglais sous l'appellation de cameronisme (du nom de Richard Cameron, son fanatique initiateur), caractérisé par un rigorisme à tout crin qu'on retrouve chez les nouveaux presbytériens.

Flora Grieves, dans la maison de laquelle la mère de la narratrice occupe son premier poste d'institutrice à classe unique, n'a pourtant rien du bas-bleu ni rien de rabat-joie non plus. Jamais, d'ailleurs, son amie instite ne dira le moindre mal d'elle, qui a assisté, de près puis de plus loin, à tous ses mécomptes et toutes ses poisses. La première grande épreuve infligée à Flora date du jour où, juste avant de se marier avec le fruste Robert, l'on constate que celui-ci a engrossé sa soeur Ellie qu'elle chérit malgré sa folâtrerie, transformée plus tard en terrible geignardise après moult fausses couches attribuées à la céleste justice. Ensuite débarque, dans la maison du trio, une intempestive infirmière impatiente de tout régenter, "solide matrone aussi rigidement corsetée qu'une barrique, à la tignasse frisottante couleur chandelier de cuivre, à la lippe rougie au-delà de ses contours peu généreux par nature", bref une horreur de demoiselle Atkinson qui formera avec Robert, après la mort d'Ellie, et Flora dûment dépossédée, un "couple abject".

Entre autres attraits relevant du grand art de la narration et de l'évocation, l'intérêt de cette nouvelle admirable tient à la mise en rapport des souvenirs de la mère de la narratrice, souffrant de Parkinson et tendant à magnifier absolument la destinée de Flora, nimbée de "majesté et mystère", et du regard plus sceptique de la narratrice elle-même, qui entremêle les fils de plusieurs vies avec la même équanimité, tout en faisant bien sentir le côté sordide et cruel du sort de Flora, récusant tranquillement l'idéalisation pseudo-mystique de sa mère.

2. Five Points

ll vaut la peine d'avoir une carte du Canada sous la main pour mieux se représenter les lieux évoqués par Alice Munro dans ses nouvelles, aussi importants (ces lieux) que le sont les décennies parcourues , cette fois le tournant des années 60 avec l'arrivée de la drogue. Plus précisément en l'occurrence: Brenda le femme "libérée" et les deux mecs entre lesquels elle va et vient: Cornelius qu'elle a épousé à vingt ans, du genre travailleur dur à cuire, victime d'un accident de travail dans une mine de sel et resté un peu handicapé, et Neil, un peu plus jeune que le couple, qui a passé ses jeunes années à Victoria, sur l'île de Vancouver, et que Brenda retrouve dans un camping proche du lac Huron.

Les thèmes de la nouvelle ont à voir, comme souvent chez Alice Munro, avec le désir variable des femmes, ou avec leur simple plaisir, si tant est que le désir et le plaisir soient jamais simples...

Il y a donc Brenda entre Neil et Cornelius, auxquels s'ajoute la jeune croate Maria, figure du quartier populaire de Five Points, à Victoria, dont Neil raconte la nymphomanie la poussant à payer les garçons qui la sautaient, jusqu'au jour où ses dépenses firent sauter la caisse de l'épicerie familiale qu'elle tenait avec autorité !

Sur l'atlas mondial, on constate, entre Victoria (en Colombie britannique) où se situent les souvenirs de Neil dans les années 60 - avec Maria la Croate et ses potes découvrant le H et les drogues plus dures -, et les alentours de Logan et du lac Huron, où Brenda entretient avec lui une relation surtout physique, à l'insu de Cornelius, une distance d'à peu près 3000 kilomètres. Or, malgré cette énorme distance, équivalent de celle qui sépare la Suède de la Sicile, l'on se trouve dans le même monde des générations de l'après-guerre occidental, au début de leur émancipation économique ou sexuelle. Au demeurant, la narration n'en finit pas d'enrichir, en détaillant et multipliant ses nuances, l'espèce de fresque-chronique en mouvement que constitue la suite de ces nouvelles.

3. Meneseteung

La poésie d'Alice Munro croît en densité et en intensité au fur et mesure que ses nouvelles, comme un fleuve, vont de l'avant. Réel ou métaphorique, le fleuve Meneseteung donne ici son nom à un projet de grand poème censé ramasser et charrier toute la matière de la vie observée, captée et transposée par une femme de lettres de la fin du XIXe siècle, du nom d'Almeda Roth.

Puissante évocation de ces temps encore marqués par les espoirs et les tribulations des émigrants, la nouvelle tire une parie de son charme des nombreuses citations pittoresques voire piquantes d'un journal local intitulé La vidette ( la traduction de Sentinelle eût peut-être mieux convenu...) qui ponctuent la narration, elle-même décalée par rapport à l'époque et donnant plus de relief aux hantises morales et aux souffrances physiques de la protagoniste liées à sa condition de femme - qui plus est de femme restée seule après la mort des siens, languissant passablement en espérant qu'un notable de la ville daigne s'intéresser à elle. Magistralement orchestrée, la nouvelle intègre, dans un tableau qu'on peut dire historique, des éléments à la fois socio-psychologiques et poétiques où les femmes et les hommes, apparemment corsetés, sont perçus dans leur intimité charnelle - tout cela porté par un souffle quasiment épique...

4. Serre-moi contre toi, ne me laisse pas aller

Alice Munro n'en finit pas d'aller et de venir à travers les lieux et les années, dans la foulée de personnages cherchant à se retrouver eux-mêmes, comme il en va de la veuve Hazel, la cinquantaine, prof de biologie au lycée de Walley (Ontario) qui, pendant l'année sabbatique qu'elle a prise, se pointe, en Ecosse, dans un hôtel où son défunt époux Jack, à la fin de la guerre, a vécu certaines aventures durant son temps de garnison.

À propos de Hazel: "C'était une de ces personnes que vous n'auriez pas été étonné de retrouver assise, dans un coin du monde auquel elle n'appartenait pas, en train de griffonner des notes sur un carnet pour enrayer la montée de la panique". Ou cette autre observation significative, à propos d'une période de déprime qu'elle a traversée avant la mort de Jack et surmontée en reprenant des études: "Qu'est-ce qui a bien pu lui redonner goût à la vie ? Elle l'ignore. Eh oui, elle doit avouer qu'elle l'ignore. Peut-être a-t-t-elle tout simplement fini par se lasser de faire de la dépression"...

À l'autre bout de la nouvelle, après avoir retrouvé d'autres femmes qui ont connu Jack pendant cette période dont elle se sent exclue, Hazel se pose la question qui revient plus d'une fois entre les lignes, comme en creux ou par défaut, au fil de ces récits conduits le plus souvent du point de vue des femmes: "En attendant, qu'est-ce qui rend un homme heureux ? Sans doute quelque chose de complètement différent"...

8. Oranges et pommes

Tout en racontant des histoires très différentes les unes des autres, quoique situées le plus souvent en Ontario et dans les mêmes catégories sociales, les nouvelles d'Alice Munro sont liées entre elles par la même attention, à la fois " objectives" et intimistes, portée sur les relations entre hommes et femmes, à travers les décennies et les générations, traduisant à tout coup la mutation des mentalités et des moeurs, avec une accélération croissante dès le milieu des années 60. L'institution traditionnelle du mariage, et plus généralement les relations entre hommes et femmes sujettes à des failles et séparations en nombre, constituent le thème dominant de ces nouvelles, qu'on ne saurait dire seulement sociologique ou psychologique pour autant, tout se trouvant en effet brassé et restitué sous forme fluide et décantée d'une songerie continue "sur la vie".

Plus précisément ici, cette nouvelle, tirant son titre d'un jeu de société innocent, en détaille un autre plus caché, où la pulsion sexuelle va susciter le trouble entre deux conjoints et un ami de passage. En apparence, "tout baigne" dans le couple formé par Murray, héritier d'une entreprise commerciale qu'il a tenté de moderniser en se tenant à l'écart des magouilles locales, en solide garçon un peu carré, et de Barbara, plus sensuelle et plus imaginative à la fois - elle dévore des livres et ne crache pas sur le plaisir -, jusqu'à l'apparition de Victor le Polonais, beau mec malheureux en ménage dont la présence va déboucher sur une relation triangulaire mimétique faisant craindre, à Murray, la destruction de son couple, avant que la faille entrouverte ne se referme sans que ne s'efface, tout à fait, le souvenir d'une flambée de panique jalouse et, plus profondément, de ce qui menace en somme la plupart des couples et toute relation.

6. Images de glace

Dans son observation des errements affectifs ou sociaux de la classe moyenne canadienne, au tournant des années 70-80 (on commence ici à parler de sida), cette nouvelle datant des années 90 fait un peu penser aux récits acides de Patricia Highsmith, avec une "diffusion" poétique supérieure à vrai dire. Et puis la Canadienne va plus profond dans les entrailles de ses personnages, comme il en va dans ce récit à la fois comique et tragique, évoquant la "seconde vie" d'un pasteur septuagénaire, vite remplacé après sa retraite par un disciple qu'il a sauvé de la dèche et qui tourne au fanatique alors que lui-même semble ne rêver que d'une douce fin de vie sous les palmiers hawaïens, en compagnie d'une jeune Sheila...

Cela pour la façade. Derrière laquelle se joue une autre "pièce", à laquelle assiste la femme de ménage du vieux pasteur, ex-conjointe du redoutable disciple de celui-ci, et qui seule a compris la secrète intention du cher homme...

7. Grâce et bonheur

"Bugs était en train de mourir, mais comme c'était une femme très mince à la peau blanche avant que ça commence, cela ne se remarquait pas vraiment"...

Ainsi débute cette nouvelle sans trace de pathos, qui évoque le dernier voyage en mer de la chanteuse June Rodgers, alias Bugs, accompagnée de sa fille Averill, tendrement complice, qui rappelle volontiers aux gens de rencontre que sa mère a eu son heure de gloire, qu'elle a chanté des messes et toute sorte de rôle, à l'opéra et un peu partout, e la nave va: "Bugs dit adieu à la terre qui disparaissait, ce doigt bleu nuit du Labrador"...

Le Maestro Fellini sourirait à la lecture de ce récit d'une croisière un peu symbolique évidemment, du fait de la situation, mais sur un ton évitant toute emphase et mêlant tranquillement humour et mélancolie, avec une frise de personnages finement silhouettés. Ainsi y a -t-il là une Américain "vraie fana de la course aux nouveaux amis", un professeur vieillissant et sa jeune compagne qui-a-fait-de-la-harpe, un artiste aussi laid que raseur draguant la fille de la mourante et le capitaine expliquant comment, un jour, il s'est débarrassé d'une défunte en la balançant par-dessus bord.

Grâce et bonheur: c'est aussi bien ce qu'on perçoit au fil de cet aperçu d'une fin de vie joyeusement vécue, portrait d'une femme très sensible et très libre et de sa fille non moins libre et très sensible...

8. À quoi bon?

On lit ceci dans cette nouvelle évoquant, une fois de plus, des personnages dont les vies ont été marquées par une ou plusieurs séparations, de mort en divorces ou d'adultères en renouailles "Il semble que nombre de mariages dans lesquels on s'était embarqué le coeur léger au cors des années cinquante, ou tout au moins auxquels personne ne trouvait rien à redire, ont craqué au début des années soixante-dix, avec des répercussions spectaculaires et semble-t-il, inutiles, extravagantes".

Rien, pour autant, de bien extravagant ni de spectaculaire dans les destinées des protagonistes apparaissant ici, à savoir Morris, resté borgne depuis l'âge de quatre ans, sa soeur Joan, leur mère qui les a éduqués dans l'idée qu'ils sont plus originaux et vernis que leur voisine surnommée Mrs Furoncle et sa fille Matilda.

On le verra souvent par la suite: plus on avance dans la lecture de ces nouvelles, et plus elles accusent une sorte de joyeuse mise en pièces des illusions de l'amour, qu'il s'agisse de fantasmes érotiques ou de rêveries romantiques, sans qu' puisse conclure au désabusement et moins encore au cynisme. Simplement: la nouvelliste ne dore pas la pilule. À quoi bon en effet ?

9. Différemment.

Quand les anciens hippies tournent aux bourgeois bohèmes, plus communément appelés bobos, cela donne à peu près les relations à la fois sincères et mouvantes, transformées ou réajustées en fonction de l'évolution des personnages, de cette nouvelle où le glissement de la permissivité banalisée devient cas de figure. Sans aucun sarcasme ni jugement moral, Alice Munro retrace admirablement la ronde de ces vieux-jeunes passés de la vingtaine à la cinquantaine en montant de quelques crans dans l'établissement social et qui, malgré leur mentalité "libérée", continuent de souffrir et de se faire souffrir. "Les gens évoluent de façon importante, sans pour autant changer autant qu'ils l'imaginent".

Chose étonnante: ce n'est pas entre hommes que le mimétisme amoureux, merveilleusement observé et analysé par René Girard, s'exacerbe ici mais entre deux femmes, Georgia et Maya, la première se dupant en refusant d'être dupe et la seconde se trouvant rejetée par son amie en refusant sa prétention de vivre "différemment", acceptant les choses comme elles sont.

10. Perruque, perruque

Dernière nouvelle de ce troisième recueil traduit en français, publié d'abord chez Albin Michel, en 1990, dans la prestigieuse collection des Grandes traduction, cette évocation des trajectoires parallèles de deux amies - Anita et Margot -, toutes deux filles de fermiers rugueux mais fort différentes de tempérament, nous vaut une nouvelle plongée dans la vie de personnages auxquels on s'attache à proportion de leurs tribulations autant que de leurs arnaques sentimentales ou sexuelles, comme celle du grand rouquin Reul, conducteur de car qui s'entiche de la jeune Margot, dont Anita sera la première à recevoir les confidences de cavaleuse prise à son propre piège et se vengeant non moins joyeusement. Passons sur l'anecdote, car les embrouilles affectives, sociales ou relationnelles, chez Alice Munro, ne vont jamais vers la comédie superficielle, même si c'est avec légèreté qu'il y est question de la profondeur des sentiments.

Alice Munro. Amie de ma jeunesse. Traduit de l'anglais (Canada) par Marie-Odile Fortier-Masek. Rivages poche. Première édition chez Albin Michel, 1992, 284p.

5. L'hôtel Jack Randa

5. L'hôtel Jack Randa

Antonin Moeri. Tam-tam d’Eden. Campiche, 235p.

Antonin Moeri. Tam-tam d’Eden. Campiche, 235p.

Alain Cavalier a choisi de filmer, dix ans durant, seul et toujours en son direct – excluant donc toute retouche et toute pièce rapportée -, la vie qui va au jour le jour : son père cadré en gros plan qui râle contre sa mère, sa femme revenant de biopsie dans le troquet bruyant où il l’attend tout anxieux, une mendiante voilée de noir à plat ventre sur les Champs-Elysées, la pluie fusillante sur le bambou de la cour, les vers se tortillant qu’on offre au corbeau, un ami jouant Bach sur le rythme des cloches voisines, le couple se racontant ses rêves au réveil, le dos de sa femme, ses pieds à lui qu’observe son petit-fils, les lumières de chaque saison, une brève oraison funèbre à l’ami Claude Sautet dans le cabinet turc d’un bistrot – bref, ce qu’on appelle les choses de la vie mais révélée à tout coup sous une lumière nouvelle par le jeu combiné de l’image et de la « rumeur » captée dans l’instant.

Alain Cavalier a choisi de filmer, dix ans durant, seul et toujours en son direct – excluant donc toute retouche et toute pièce rapportée -, la vie qui va au jour le jour : son père cadré en gros plan qui râle contre sa mère, sa femme revenant de biopsie dans le troquet bruyant où il l’attend tout anxieux, une mendiante voilée de noir à plat ventre sur les Champs-Elysées, la pluie fusillante sur le bambou de la cour, les vers se tortillant qu’on offre au corbeau, un ami jouant Bach sur le rythme des cloches voisines, le couple se racontant ses rêves au réveil, le dos de sa femme, ses pieds à lui qu’observe son petit-fils, les lumières de chaque saison, une brève oraison funèbre à l’ami Claude Sautet dans le cabinet turc d’un bistrot – bref, ce qu’on appelle les choses de la vie mais révélée à tout coup sous une lumière nouvelle par le jeu combiné de l’image et de la « rumeur » captée dans l’instant. Paris, Bistrot Pères et filles, ce vendredi 30 mars 2007. - Je retrouve, ce midi, Alain Cavalier, pour evoquer son nouveau film de 33 minutes consacre aux Lieux saints. C'est a son enfance que remonte son gout pour ces lieux ou l'on se trouve toujours seul. Il y ecrivait un petit journal secret. Depuis lors ils sont restes presents dans sa vie et ses films les evoquent maintes fois. Dans L'insoumis, on y voit Alain Delon soigner sa blessure, mais le montage de Lieux saints n'a toléré l'insertion de cette séquence qu'après que le cinéaste, précipité par la Main de Dieu au bas de l'escalier des chiottes d'un bistrot parisien, et se découvrant miraculé, eut inséré la séquence de sa propre blessure dans l'ensemble.Les Lieux saints evoquent la vie et la mort, la solitude au milieu de la ville et le secret de chacun. Le film s'acheve sur un plan traverse par la lumiere. Je dis a Alain Cavalier que Tertullien disait que le soleil ne se troublait pas a traverser des latrines. J'acheve ici cette note sur le clavier americain de l'hotel Louisiane qui ne comporte aucun accent, ce qui m'insupporte grave. Je reviendrai bien plus longuement a cette belle rencontre et au Filmeur dont je vais ramener à La Désirade le DVD, dédicacé par l'auteur, comme le renard sa proie...

Paris, Bistrot Pères et filles, ce vendredi 30 mars 2007. - Je retrouve, ce midi, Alain Cavalier, pour evoquer son nouveau film de 33 minutes consacre aux Lieux saints. C'est a son enfance que remonte son gout pour ces lieux ou l'on se trouve toujours seul. Il y ecrivait un petit journal secret. Depuis lors ils sont restes presents dans sa vie et ses films les evoquent maintes fois. Dans L'insoumis, on y voit Alain Delon soigner sa blessure, mais le montage de Lieux saints n'a toléré l'insertion de cette séquence qu'après que le cinéaste, précipité par la Main de Dieu au bas de l'escalier des chiottes d'un bistrot parisien, et se découvrant miraculé, eut inséré la séquence de sa propre blessure dans l'ensemble.Les Lieux saints evoquent la vie et la mort, la solitude au milieu de la ville et le secret de chacun. Le film s'acheve sur un plan traverse par la lumiere. Je dis a Alain Cavalier que Tertullien disait que le soleil ne se troublait pas a traverser des latrines. J'acheve ici cette note sur le clavier americain de l'hotel Louisiane qui ne comporte aucun accent, ce qui m'insupporte grave. Je reviendrai bien plus longuement a cette belle rencontre et au Filmeur dont je vais ramener à La Désirade le DVD, dédicacé par l'auteur, comme le renard sa proie...

Alain Cavalier. Bonnard. DVD. Editions Les films d'ici, 2006.

Alain Cavalier. Bonnard. DVD. Editions Les films d'ici, 2006.

On voit un daurade royale, une petite pierre dont Il lui a fait cadeau tout au début, leurs montres qu’ils ont échangées tout au début aussi, aux temps légèrement décalées, mais leur chiffre à tous deux est le 7 apprend-on en découvrant le minuscule squelette ivoirin de la cervelle d’une hirondelle de mer, une tête de Bouddha thaïlandais et un bocal rempli des billes qu’une petite fille du cinquième dessus balance dans la cour par manière de déclaration d’amitié à Françoise. Lorsque les billes roulent sur la table, cela fait un bruit de billes roulant sur une table, et c’est en son direct comme un subtil fracas.

On voit un daurade royale, une petite pierre dont Il lui a fait cadeau tout au début, leurs montres qu’ils ont échangées tout au début aussi, aux temps légèrement décalées, mais leur chiffre à tous deux est le 7 apprend-on en découvrant le minuscule squelette ivoirin de la cervelle d’une hirondelle de mer, une tête de Bouddha thaïlandais et un bocal rempli des billes qu’une petite fille du cinquième dessus balance dans la cour par manière de déclaration d’amitié à Françoise. Lorsque les billes roulent sur la table, cela fait un bruit de billes roulant sur une table, et c’est en son direct comme un subtil fracas.

Lorsque Lui retourne dans la ville de son enfance, il se dit pensant à Elle qu’il lui ramènera le bleu d’un certain vitrail de l’église du lieu, mais sa petite caméra capte mal ce bleu-là, ainsi rapporte-t-il plutôt des images de la chambre solitaire aux vitrages de guipure où il passe la nuit sans Elle, après avoir lu sa page et demie d’Arsène Lupin, ce frais inducteur de sommeil qu’Elle lui a fait découvrir.

Lorsque Lui retourne dans la ville de son enfance, il se dit pensant à Elle qu’il lui ramènera le bleu d’un certain vitrail de l’église du lieu, mais sa petite caméra capte mal ce bleu-là, ainsi rapporte-t-il plutôt des images de la chambre solitaire aux vitrages de guipure où il passe la nuit sans Elle, après avoir lu sa page et demie d’Arsène Lupin, ce frais inducteur de sommeil qu’Elle lui a fait découvrir.

L’inventaire est un sacre, une fois de plus, et le détail reflète le monde. Mais encore faut-il le voir, le capter, le traduire et le traduire en cinéma, ce détail, qui soit donc à la fois parole et mouvement, musique pour l’oreille et pour l’œil, cadrages à la fois simples et savants, montage enfin qui fait vivre le tout en le coulant dans une seule forme. Et c’est un escargot glissant sur un corps nu, un œil ou une poubelle scellée, neuf portes pour approcher un secret, un oiseau mort, les tomates ou les fleurs bleues du jardin qu’Elle a planté dans une arrière-cour, son père à Lui qui ronchonne (« mais qu’est-ce donc que tu filmes ô couillon de la lune enfarinée ? »), et Lui répond : « Je ne sais pas, ô papa », et Elle alors de remarquer que ce film montré à tous leur prendra ce qui n’était qu’à eux deux, mais tel est son prédateur de poète, telle est cette oraison lustrale d’Adam et Eve se filmant autour de leur chambre, laquelle s’ouvre au monde en se délivrant du contingent pour en devenir le symbole, telle est La rencontre d’Alain Cavalier.

L’inventaire est un sacre, une fois de plus, et le détail reflète le monde. Mais encore faut-il le voir, le capter, le traduire et le traduire en cinéma, ce détail, qui soit donc à la fois parole et mouvement, musique pour l’oreille et pour l’œil, cadrages à la fois simples et savants, montage enfin qui fait vivre le tout en le coulant dans une seule forme. Et c’est un escargot glissant sur un corps nu, un œil ou une poubelle scellée, neuf portes pour approcher un secret, un oiseau mort, les tomates ou les fleurs bleues du jardin qu’Elle a planté dans une arrière-cour, son père à Lui qui ronchonne (« mais qu’est-ce donc que tu filmes ô couillon de la lune enfarinée ? »), et Lui répond : « Je ne sais pas, ô papa », et Elle alors de remarquer que ce film montré à tous leur prendra ce qui n’était qu’à eux deux, mais tel est son prédateur de poète, telle est cette oraison lustrale d’Adam et Eve se filmant autour de leur chambre, laquelle s’ouvre au monde en se délivrant du contingent pour en devenir le symbole, telle est La rencontre d’Alain Cavalier.

La tragédie au coeur

La tragédie au coeur

L’épreuve de l’entrevue

L’épreuve de l’entrevue

Suit un Who's who en travelling sur une suite de pipole surtout littéraires, de Rousseau à Milena Moser (star momentanée du roman zurichois qui ne méritait peut-être pas tant d'attention), en passant par une vingtaine d'écrivains et vaines plus ou moins significatifs (Cendrars, Bouvier, Chessex, Bichsel, Loetscher, Ella Maillart) et par quelques "figures" ou "marques" helvétiques notables, telle l'inoubliable Zouc ou notre benêt cantonal Oin-Oin, la ménagère fictive - mais très réelle question commerce - Betty Bossi et le non moins incontournable Godard, cousin reconnu d'un charpentier de Bursinel.

Suit un Who's who en travelling sur une suite de pipole surtout littéraires, de Rousseau à Milena Moser (star momentanée du roman zurichois qui ne méritait peut-être pas tant d'attention), en passant par une vingtaine d'écrivains et vaines plus ou moins significatifs (Cendrars, Bouvier, Chessex, Bichsel, Loetscher, Ella Maillart) et par quelques "figures" ou "marques" helvétiques notables, telle l'inoubliable Zouc ou notre benêt cantonal Oin-Oin, la ménagère fictive - mais très réelle question commerce - Betty Bossi et le non moins incontournable Godard, cousin reconnu d'un charpentier de Bursinel. À celles-ci j'ajouterai - oubliée par l'auteur -, celle de la délectable chronique intitulée Ma vie et relatant les tribulations européenne de Thomas Platte, chevrier de montagne en son enfance et devenu, avec des bandes d'enfants cheminant à travers l'Allemagne et la Pologne, un grand humaniste bâlois de la Renaissance, père de deux autres savants médecins que Sergio Belluz n'ignore pas plus que leur biographe Leroy-Ladurie...

À celles-ci j'ajouterai - oubliée par l'auteur -, celle de la délectable chronique intitulée Ma vie et relatant les tribulations européenne de Thomas Platte, chevrier de montagne en son enfance et devenu, avec des bandes d'enfants cheminant à travers l'Allemagne et la Pologne, un grand humaniste bâlois de la Renaissance, père de deux autres savants médecins que Sergio Belluz n'ignore pas plus que leur biographe Leroy-Ladurie... Sergio Belluz. La Suisse en kit. Editions Xénia.

Sergio Belluz. La Suisse en kit. Editions Xénia.

Il faut être un peu suisse, je crois, ou peut-être un peu belge, à la rigueur un peu autrichien (mais sans l’Empire et ses pompes), bref il faut être d’un petit pays ou au contraire d’un immense Empire très mélangé comme celui du Big Will pour apprécier immédiatement l’humour de Pierre Michon dans Les Onze. Mais quand je dis humour c’est au grand sens, que les enfants tristes entendent mieux que quiconque, sur fond de roulement de tambour d’orage dans le galetas du ciel où Dieu fulmine à pas lourd. On a peur avant les mots mais les mots de la peur sont nos premières histoires, bien avant celle qui traîne sa Hache majuscule dans les grands pays. Quant à la Hache majuscule qui a été brandie dans l’histoire de certains petits pays (à commencer par la Suisse déjà sept fois centenaire), son impact est évidemment incomparable avec celui que scellent de grands noms et de grands moments. On a beau rafraîchir certains tableaux anciens à certains moments : ce sera la médiocrité du tableau qu’on verra autant que celle de l’événement, ou alors on se perd dans le symbole (le mythe de Guillaume Tell à toutes les sauces) ou les rixes cantonales ou multinationales (nos mercenaires), mais pour trouver un vrai grand tableau d’Histoire comme celui des Onze il faut se lever aussi tôt qu’Hodler, qui n’avait plus sous la main les acteurs universellement connus (le chauvinisme français lit dans l’avenir) par Corentin fils. Aussi, la Suisse, la Belgique et l’Autriche (surtout actuelle) font peu de cas de leurs poètes. Or disposer en peu de temps de onze littérateurs qui fussent à la fois des tueurs à faire passer pour des héros, permettait une horreur splendide de la carrure des Onze et valait bien aussi les douze pages que consacre Michelet à l’événement. Et puis quoi : la France avait réellement saigné, la France avait réellement noyé son chien divin après l’avoir déclaré pris de rage, la France écrivait une réelle histoire que seules les cousines Bette des petits pays pouvaient trouver outrée et boursouflée de rhétorique. Tout cela que construit et déconstruit le poète avec un lyrisme qui ne sonne, lui, jamais creux puisque le chroniqueur déjanté a les pieds dans le noir de la boue prolétarienne du Limousin et sait d’avance que l’âme collective figurée par les onze littérateurs ratés n’est pas l’émanation du peuple mais un Comité de salut dit public par la langue de bois

Il faut être un peu suisse, je crois, ou peut-être un peu belge, à la rigueur un peu autrichien (mais sans l’Empire et ses pompes), bref il faut être d’un petit pays ou au contraire d’un immense Empire très mélangé comme celui du Big Will pour apprécier immédiatement l’humour de Pierre Michon dans Les Onze. Mais quand je dis humour c’est au grand sens, que les enfants tristes entendent mieux que quiconque, sur fond de roulement de tambour d’orage dans le galetas du ciel où Dieu fulmine à pas lourd. On a peur avant les mots mais les mots de la peur sont nos premières histoires, bien avant celle qui traîne sa Hache majuscule dans les grands pays. Quant à la Hache majuscule qui a été brandie dans l’histoire de certains petits pays (à commencer par la Suisse déjà sept fois centenaire), son impact est évidemment incomparable avec celui que scellent de grands noms et de grands moments. On a beau rafraîchir certains tableaux anciens à certains moments : ce sera la médiocrité du tableau qu’on verra autant que celle de l’événement, ou alors on se perd dans le symbole (le mythe de Guillaume Tell à toutes les sauces) ou les rixes cantonales ou multinationales (nos mercenaires), mais pour trouver un vrai grand tableau d’Histoire comme celui des Onze il faut se lever aussi tôt qu’Hodler, qui n’avait plus sous la main les acteurs universellement connus (le chauvinisme français lit dans l’avenir) par Corentin fils. Aussi, la Suisse, la Belgique et l’Autriche (surtout actuelle) font peu de cas de leurs poètes. Or disposer en peu de temps de onze littérateurs qui fussent à la fois des tueurs à faire passer pour des héros, permettait une horreur splendide de la carrure des Onze et valait bien aussi les douze pages que consacre Michelet à l’événement. Et puis quoi : la France avait réellement saigné, la France avait réellement noyé son chien divin après l’avoir déclaré pris de rage, la France écrivait une réelle histoire que seules les cousines Bette des petits pays pouvaient trouver outrée et boursouflée de rhétorique. Tout cela que construit et déconstruit le poète avec un lyrisme qui ne sonne, lui, jamais creux puisque le chroniqueur déjanté a les pieds dans le noir de la boue prolétarienne du Limousin et sait d’avance que l’âme collective figurée par les onze littérateurs ratés n’est pas l’émanation du peuple mais un Comité de salut dit public par la langue de bois Quant à la question du Douzième, elle est le trou noir éblouissant des Onze que figure celle-là-même du peintre qui a appris de la Terreur que « tout homme est propre à tout ». Vous cherchez le message : il n’y a que le massage de chair et d’ombre et cette lumière qui les traverse et la langue prodigieusement porteuse, patois ou français de l’Île ou babélien de francophonie qui fait que le Maurice Chappaz de l’Evangile selon Judas fait écho, jusque dans son délire prompt d’octogénaire rimbaldisant, au livre fulgurant de Pierre Michon…

Quant à la question du Douzième, elle est le trou noir éblouissant des Onze que figure celle-là-même du peintre qui a appris de la Terreur que « tout homme est propre à tout ». Vous cherchez le message : il n’y a que le massage de chair et d’ombre et cette lumière qui les traverse et la langue prodigieusement porteuse, patois ou français de l’Île ou babélien de francophonie qui fait que le Maurice Chappaz de l’Evangile selon Judas fait écho, jusque dans son délire prompt d’octogénaire rimbaldisant, au livre fulgurant de Pierre Michon…  Pierre Michon. Les Onze. Verdier, 136p.

Pierre Michon. Les Onze. Verdier, 136p. Maurice Chappaz. Evangile selon Judas. Gallimard.

Maurice Chappaz. Evangile selon Judas. Gallimard.

L'artisan entrepreneur

L'artisan entrepreneur Le petit saint, que Simenon préférait entre tous, et Le chat dont on se rappelle l'adaptation au cinéma, plus réussie que d'autres. Mais assez d'un Simenon accommodé à toutes les sauces: le revoici dans le texte en constellation nimbée de brouillard moite...

Le petit saint, que Simenon préférait entre tous, et Le chat dont on se rappelle l'adaptation au cinéma, plus réussie que d'autres. Mais assez d'un Simenon accommodé à toutes les sauces: le revoici dans le texte en constellation nimbée de brouillard moite... L

L arlent. Pas tous, certains. Les acacias, par exemple. Vous parlez l’acacia ? Couramment. Depuis quand ? Depuis toujours, mais de mieux en mieux, il me semble »…

arlent. Pas tous, certains. Les acacias, par exemple. Vous parlez l’acacia ? Couramment. Depuis quand ? Depuis toujours, mais de mieux en mieux, il me semble »…

Un ange trépasse

Un ange trépasse