Festival de Locarno 2010

Ernst Lubitsch. Je n’aimerais pas être un homme. 1918. Muet. 44’

Ernst Lubitsch. Je n’aimerais pas être un homme. 1918. Muet. 44’

Pas de meilleur antipasto, pour aborder la rétrospective, que cette comédie dont la pétulance doit beaucoup à la présence explosive de la comédienne Ossi Oswalda. D’une impertinence frondeuse, Lubitsch fait fi de toutes les conventions bourgeoises avec sa jeune fille insoumise, bravant ses chaperons (son oncle ronchon, sa gouvernante et le tuteur qu’on lui colle) et se travestissant en jeune gandin pour vivre ce qu’une jeune fille comme il faut ne peut que fantasmer. Le comble de l’ironie, qui paraît subversif aujourd’hui encore, tient ici à la relation qu’Ossi, au cours d’un bal inénarrable (Lubitsch joue sur les effets de groupes avec un sens du burlesque proche de Chaplin), se retrouve finalement seul(e) en face de son tuteur qui ne l’a pas reconnu(e) et qui le (la) saoule et le (la) séduit en poussant l’équivoque à l’extrême. JJJ

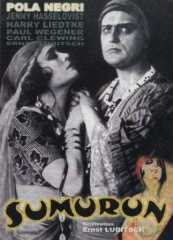

Ernst Lubitsch. Die Austernprinzessin. Comédie. 1919. Muet. 63’

Ernst Lubitsch. Die Austernprinzessin. Comédie. 1919. Muet. 63’

Lubitsch disait que cette satire carabinée d’un capitaliste simiesque, empereur de l’huître ou du cirage (ou les deux), était la première qui fût vraiment caractéristique de son style, et le fait est que son baroquisme et ses « chorégraphies » burlesques atteignent déjà des sommets du point de vue de la mise en scène. Ossi Oswalda est littéralement démontée en fille de nabab volcanique et capricieuse, et le film dégage une gaîté folle bien accordée à un lendemain de guerre. JJJ

BruceLaBruce. L.A. Zombie, 2010. 63’ Trash parodique. Compétition internationale.

BruceLaBruce. L.A. Zombie, 2010. 63’ Trash parodique. Compétition internationale.

Jouant sur les conventions de genre des films de zombies et du porno gay, le réalisateur canadien underground construit un film d’art et d’essai qui n’est ni gore ni à classer Xgay - ou pas encore puisqu’une version « hard » est encore à venir...Picturalement et musicalement, la chose a du fruit et de la bête, laquelle s’incarne en outre dans le protagoniste solitaire et finalement assez émouvant du zombie auquel François Sagat prête son physique sculptural et sa présence mélancolique. Olivier Père a été vertement critiqué pour le choix de cet ouvrage dans la compétition internationale. À tort. JJ

Daniel von Aarburg. Hugo Koblet, pédaleur de charme, 2010. 97’ Docu-fiction. Piazza Grande.

Daniel von Aarburg. Hugo Koblet, pédaleur de charme, 2010. 97’ Docu-fiction. Piazza Grande.

Figure légendaire, à la fois éclatante et tragique, du sport cycliste suisse, Hugo Koblet méritait assurément cette évocation alternant les images d’archives, les témoignages en plan-fixe (dont le plus marquant est celui de l’autre K., en la personne de Ferdi Kübler) et les séquences jouées par des acteurs, dont le rôle-titre est campé par Manuel Löwensberg. Le climat de l’époque et les aspects contrastés du personnage sont aussi bien rendus que la part tragique de cette destinée immédiatement rappelée par le crash de l’Alfa blanche contre un arbre. Cinématographiquement parlant, le film est intéressant par son montage, mais les séquences jouées pèchent un peu par statisme. JJ

Marvin Kren. Rammbock.2010. 64’. Film de zombies. Piazza Grande.

Marvin Kren. Rammbock.2010. 64’. Film de zombies. Piazza Grande.

On peut ne pas être un amateur de films de zombies et trouver, à cette première réalisation allemande homologuée dans le genre, une qualité de forme et d’esprit tout à fait hors norme. Michi débarque à Berlin pour y retrouver Gabi, l’amour de sa vie, à l’adresse d’un grand vieil immeuble décati soudain assiégé par des hordes de créatures affreuses contaminées par un mystérieux virus. En compagnie d’un jeune plombier coincé en ces lieux, Michi se débat comme un fou, d’abord pour récupérer son portable chu dans l’escalier où les zombies règnent, mais surtout pour retrouver Gabi, laquelle finira par lui coller le virus tandis que le joli plombier et sa bonne amie fileront en aveuglant les morts-vivants de flashes salvateurs. D’une construction folle et sans faille du point de vue pictural et musical, à la fois très stressant et très jouissif, porté par un humour noir constant, Rammbock est un vrai bijou. JJJ

Benoît Jacquot. Au fond des bois. Drame psychologique. 2010. France. 102’. Piazza Grande.

Benoît Jacquot. Au fond des bois. Drame psychologique. 2010. France. 102’. Piazza Grande.

Au mitan du XIXe, en France profonde, un médecin humaniste voué aux soins des pauvres et porté à l’écoute de l’autre, voit sa fille Joséphine, bien blonde et bien pieuse, tomber sous la coupe d’un jeune vagabond qui la ravit au figuré puis au propre, la viole une première fois, se l’attache ensuite et la fait participer très activement à un ensauvagement sensuel et sexuel en phase avec les puissances telluriques, avant que la loi des hommes ne brise le charme. Sur de très belles images de Causses et de montagnes désertes, Benoît Jacquot module bien le conflit entre culture bourgeoise catholique et vieux fonds païen, sans caricaturer, avec une sorte d’oscillation vécue par Joséphine (Isild Le Besco), qui se retourne finalement contre Timothée (Nahuel Perez Biscayart) le sauvageon prenant tout sur lui au procès. Très riche de résonances, ce film attachant pèche un peu en revanche par son dialogue, souvent plat ou figé, et ses séquences « historiques » fleurant le téléfilm. JJJ

Christophe Honoré. Homme au bain. Drame psychologique. 2010. 72’

Christophe Honoré. Homme au bain. Drame psychologique. 2010. 72’

Le nouveau film du réalisateur français se réfère à un tableau de l’impressionniste Gustave Caillebotte, où l’on voit un homme nu à côté d’un tub, sans la moindre équivoque. On n’en dira pas autant de la mise en scène très érotisée des protagonistes homosexuels de ce récit d’une rupture entre Omar, filmeur en partance pour New York et profitant de ce départ pour larguer Emmanuel, son ami plus ou moins gigolo. Or celui-ci (François Sagat) souffre bel et bien de cette rupture, tandis qu’Omar relance une nouvelle relation avec Dustin, aux States, sous l’œil amusé de Chiara Mastroianni. Sur un scénario plutôt bancal, cousu de dialogues jetés, ce film pourtant riche de notations sensibles a été hué par une partie du public de Locarno que ses séquences chaudes, sinon pornos, a importuné.

Kitao Sakurai, Aardvark. 2010. 80’. Comédie noire. Compétition Cinéastes du Présent.

Kitao Sakurai, Aardvark. 2010. 80’. Comédie noire. Compétition Cinéastes du Présent.

Inspiré par la propre trajectoire de Larry Lewis, l’acteur principal aveugle qui cherche à se sortir de l’alcoolisme en s’initiant au jiu-jitsu, ce film investit le registre du film noir avec un mélange de naturel et d’invention narrative tout à fait singulier. Premier long métrage de ce jeune réalisateur né (en 1983) au Japon et vivant aujourd’hui à New York, Aardvark, aussi énigmatique que son titre, rend à la fois l’énigme que ses personnages demeurent les uns pour les autres, en dépit de la connaissance sensible et sensuelles des corps en contact par le sport et l’érotisme, et la puissance que l’art cinématographique peut représenter dans l’approche explicite ou plus souvent implicite de cette si énigmatique réalité. Jouant le rôle du méchant, visiblement convaincu qu’un aveugle ne put rien contre lui, Kitao Sakurai apprend (et le spectateur avec lui) qu’il faut se méfier d’un aveugle décidé à venger l’assassinat de son ami, capable tout de même de flinguer « à l’oreille ».

Vanja d’Alcantara. Beyond the Steppes. Drame historico.psychologique. 2010. 82’ Compétition internationale.

Vanja d’Alcantara. Beyond the Steppes. Drame historico.psychologique. 2010. 82’ Compétition internationale.

Premier long métrage d’une réalisatrice de 32 ans, ce film magnifique et bouleversant saisit par sa maîtrise, en toute simplicité, d’un grand sujet historique (la déportation d’1 million de femmes polonaises en Union soviétique, entre 1940 et 1941) traité comme une histoire de tout temps et de partout : le drame, plus précisément, d’une femme arrachée avec son enfant à son mari soldat, la mort de l’enfant en déportation et le retour au pays. D’une sobriété et d’une intensité de tous les instants, le film traite certes de l’asservissement des femmes polonaises en Asie centrale (aux frontières du Kazakhstan et de la Sibérie), contraintes à des travaux absurdes par des gardiens soviétiques féroces, mais son propos est à vrai dire plus large, qui rejoint les méditations poétiques d’un Varlam Chalamov découvrant la beauté de la vie dans les conditions les plus rudes. D’origine polonaise par sa mère, mais née à Bruxelles, la Vanja d’Alcantara s’est servie des carnets de déportation de sa grand-mère pour établir cette admirable chronique qu’elle lui dédie.JJJ

Benedek Fliegauf. Womb. 2010. 107’. Drame psychologique. Compétition internationale.

Benedek Fliegauf. Womb. 2010. 107’. Drame psychologique. Compétition internationale.

Un trouble profond se saisit de nous à la vision de ce film traitant, par anticipation, des implications affectives et psychologiques du clonage. Liés en leur enfance par une sorte de pacte, Rebecca et Tommy se retrouvent douze ans plus tard et s’apprêtent à tout partager lorsque l’homme est fauché par une voiture. Refusant cet état de fait, Rebecca décide de recourir au « Département de reproduction génétique » afin de ressusciter une parfaite copie de Tommy, qu’elle portera elle-même. Par delà l’enfance et l’adolescence du nouveau Tommy, l’émancipation de celui-ci fait buter la mère-amante sur l’impossibilité de cette relation, aussi factice pour elle que cruelle pour son fils, qui la possède finalement pour s’en détacher aussitôt. Aux limites du supportable, ce film vaut à la fois par sa poésie plastique et par sa remarquable interprétation, sans parler du débat qu’il ouvre pour chacun. JJ

Quentin Dupieux. Rubber, 2010. Thriller burlesque. 85’ Piazza Grande.

Quentin Dupieux. Rubber, 2010. Thriller burlesque. 85’ Piazza Grande.

Olivier Père annonçait un nouveau Spielberg européen, et de fait il de ça chez dans cette variation sur le thème du fameux Duel, à cela près que l’ennemi n’est pas ici un camion mais un seul pneu aux humeurs de massacre. Des trouvailles épatantes, comme la mise en abyme de l’action observée à la jumelle par des spectateurs-voyeurs, ponctuent ce film qui module plaisamment l’idée que plus le ressort d’une histoire n’a «aucune raison» et meilleur elle est – ce qui se discute. J

Stéphane Goël. Prud’Hommes. Documentaire. 2010. 85’. Cinéastes du Présent.

Stéphane Goël. Prud’Hommes. Documentaire. 2010. 85’. Cinéastes du Présent.

Pour pallier l’opacité des entreprises en matière de conditions de travail, le documentariste lausannois a obtenu, de l’ordre judiciaire vaudois, la permission de filmer les audiences du Tribunal des Prud’hommes, qui se déroulent tous les soirs dans les murs solennels du Tribunal cantonal de Montbenon. La cour prud’hommale a cela de particulier qu’elle est accessible à tous, gratuitement. Les requérants sont parfois accompagnés de conseillers syndicalistes ou d’avocat, mais ils peuvent aussi se défendre seuls. Le cinéaste, en équipe réduite, a filmé quelques cas significatifs et autres variations sur un thème récurrent lié aux licenciements abusifs. Un jeune mécanicien viré de son garage après avoir traité son patron de voleur, une Noire virée de la boucherie où elle était surexploitée, un vendeur viré de la boîte où il s’est lui aussi permis de critiquer son patron, etc. En résulte un reflet de la société rappelant le travail de Raymond Depardon, où le désir d’être reconnu dans sa dignité compte souvent plus que l’indemnité réclamée. La mise en scène théâtralise les lieux, vides de toute autre activité puisque les audiences se tiennent le soir, et le cinéaste rend l’aspect humain, parfois émouvant, souvent drôle aussi, de chaque situation. JJ

Stéphanie Chuat et Véronique Reymond. La petite chambre. Drame psychologique. 2010. 87’.

Stéphanie Chuat et Véronique Reymond. La petite chambre. Drame psychologique. 2010. 87’.

Traumatisée après l’accouchement de son premier enfant, mort-né, Rose a fait de la chambre de Colin un véritable sanctuaire que Marc, son compagnon, a de la peine à tolérer. Devenue la soignante ambulatoire du vieil Edmond, ronchon que son fils s’impatiente de caser dans une EMS, Rose s’attache au personnage, très sensible sous sa carapace, poreux à la musique et jamais guéri lui-même de la mort de sa femme. Le canevas dramatique du film pourrait sembler simple, voire téléphoné, mais l’interprétation hors pair des deux protagonistes (Florence Loiret Caille et Michel Bouquet), la qualité de sa construction, le soin porté à tous les personnages (notamment de Marc, interprété par Eric Caravaca) et la justesse quasi sans faille du dialogue font de ce premier long métrage, filmé dans le décor naturel de Lavaux en évitant le redoutable effet «carte postale» de ces lieux sublimes, l’une des plus évidentes réussites du cinéma suisse de ces vingt dernières années. Nul hasard qu’il ait fait, par ses qualités de cœur et d’esprit, un vrai tabac auprès du public de Locarno. Avec le soutien logistique de Vega Films et de sa très influente directrice, Ruth Waldburger, le film devrait connaître une belle carrière. JJJ

Eran Riklis. Le directeur de ressources humaines. Comédie. 103’.

Eran Riklis. Le directeur de ressources humaines. Comédie. 103’.

Un jour que le poète algérien Kateb Yacine demandait, à Bertolt Brecht, comment parler de la tragédie de son pays, le dramaturge lui répondit : écris une comédie ! Or, après Les citronniers, film d’impact politique évident sous ses grandes qualités humaines, Eran Riklis s’est lancé, avec Le directeur des ressources humaines, dans une comédie plus endiablée, voire folle, mais qui dégage finalement une non moins vive émotion. Tiré du mémorable roman de l’auteur israélien Avraham B. Yehoshua, le film suit les tribulations épiques du directeur des RH d’une boulangerie industrielle de Jérusalem dont une employée a été tuée dans un attentat-suicide et qui est accusée d’inhumanité par un journaliste à sensation. Pour sauver la face, la directrice de la firme boulangère ordonne au pauvre cadre (campé avec maestria par Mark Ivanir) de ramener le cercueil de la jeune femme aux siens, au fin fond de l’Europe ex-communiste (le tournage s’est fait en Roumanie) où, accompagné du journaliste crampon, il retrouvera le fils paumé de la défunte dans des circonstances illustrant superbement la déglingue des pays traversés avec le cercueil, finalement arrimé à une voiture blindée. Il y a trois ans de ça, la Piazza Grande a été marquée par la projection de La vie des autres, d’abord inaperçue de la critique et qui a fait la carrière qu’on sait, jusqu’aux Oscars. La découverte du dernier film d’Eran Riklis m’a fait la même impression, voire plus forte…JJJ

Ernst Lubitsch. Trouble in Paradise. Comédie. Rétrospective.

Ernst Lubitsch. Trouble in Paradise. Comédie. Rétrospective.

C’est une histoire absolument amorale, résolument subversive et joyeusement innocente que nous racontent Lubitsch et son scénariste Samson Raphaelson dans cette comédie merveilleusement légère, alliant une mise en scène éblouissante et une interprétation hors pair. Que dire de plus d’un chef-d’oeuvre qui a suscité mille gloses ? Que si vous ne l’avez pas (re) vu à Locarno, il vous sera bientôt donné de le (re)voir à Lausanne puis à Paris, aux cinémathèques respectives. Mon Service de Renseinements me signale en outre que le film existe en DVD dans la collection Criterion. Si vous n’avez pas les moyens de vous le procurer, volez-le à votre petite ami(e) quand il (elle) l’aura volé en boutique. JJJJ

Lionel Baier. Low Cost (Claude Jutra). 2010. Autofiction. 60’.

Lionel Baier. Low Cost (Claude Jutra). 2010. Autofiction. 60’.

Commencé en juin dernier, achevé hier par l’auteur dans sa chambre d’hôtel, ce film entièrement tourné avec un téléphone portable constitue plus qu’une performance acrobatique : un véritable poème cinématographique, à la fois rapide et léger, mais non moins grave et juste dans son évocation du bilan prématuré d’un protagoniste (David Miller) averti de la date de sa mort. Ce David est un avatar évident de Lionel Baier, mais le petit jeu des identifications est sans importance dans ce chant à la mémoire s’efforçant de capter la beauté fugace du monde et de rassembler les images d’une vie ressuscitée magiquement par le cinéma. De Cabourg ( !) à Lausanne et de Paris à certain pont de Montréal d’où Claute Jutra, le cinéaste quebecois atteint d’Alzheimer s’est jeté, au fil de rencontres (le frère de David, sa mère, un ancien ami, un stoppeur, d’autres encore), de remémorations et de séquences multipliant les effets de réel, sans oublier la superbe bande-son (peut-être juste un peu trop belle par rapport au grain de l’image, a remarqué Renato Berta dans le débat suivant le film…), Lionel Baier est parvenu à transcender les limites de son outillage minimal au fil d’une narration éminemment cinématographique. À la réflexion sur le « bon marché » de nos vies, qui le « retourne » bonnement par le truchement de l’attention poétique à l’instant, s’allie une sorte de ressaisie phénoménologique du prix de la vie, précisément, pleine de tendresse et d’humour aussi. Bien plus abouti que le même exercice accompli l’an dernier par Pippo Delbono, Low Cost (Jutra) nous emmèene plutôt, sans imitation ni pastiche, du côté de Godard ou d’Alain Cavalier, avec une patte vive qui n’est que de Lionel Baier, poète de cinéma… JJJ

Gareth Edwards. Monsters. Science fiction. UK, 2010.

On pense évidemment à la guerre des mondes en découvrant cette épatante variation de science fiction romantique sur le thème des créatures extra-terrestres semant la terreur sur notre planète rien moins qu’innocente. De fait, c’est à la suite d’une opération prédatrice de la NASA que des échantillons de ces créatures ont été ramenées sur terre, et ont proliféré par accident au Mexique, déclaré zone contaminée où les Etats-Unis interviennent alors par voie militaire. Réalisé avec des peanuts (15.000 dollars, dit-on), quatre acteurs et des effets spéciaux reconstituant le ballet des monstres à formes de pieuvres gracieuses, ce film plein de malice satirique, dont le militarisme américain fait évidemment les frais, et réunissant tous les ingrédients d’un film d’aventures magnifié par un couple adorable, est également un geste épique de beau souffle, notamment marqué par l’apparition du mur immense, genre muraille de Chine, protégeant les States de la contamination. Avec Rammbock, c’est l’un des bonheurs que nous aurons vécus sur la Piazza Grande. JJJ

Celui qui vise un créneau / Celle qui a gardé tous les 33 tours de Ray Ventura / Ceux qui composent des herbiers / Celui qui investit dans la tourbe canadienne / Celle qui se rappelle sa mère Honorine en faisant ses vitres / Ceux qui pensent que les arbres sont les dieux de la Terre / Celui qui parle des romans d’Henry Bordeaux au tea-room Dorian Gray / Celle qui se rappelle la puanteur de poisson du port d’Innsmouth / Ceux qui trient les déchets au bord de la rivière / Celui qui se flatte de maîtriser l’usage du point-virgule / Celle qui se méfie des blonds / Ceux qui se rappellent leur découverte de Calvino / Celui qui chérit secrètement sa déprime / Celle qui se dit elle-même une porcelaine de Saxe / Ceux qui passent la nuit à la belle étoile sur l’herbe de Delphes / Celui qui ne kiffe pas l’opéra (dit-il) / Celle dont le sweatshirt s’exclame Go West / Ceux qui usent du mot « foutraque » / Celui qui prêche la bigamie au bar Le mouton / Celle qui s’est spécialisée dans l’étude de Pisanello pour une bête histoire de cul / Ceux qui incendient des églises / Celui que sa mère considérait comme le nouveau Clayderman / Celle qui est convaincue de dire la vérité parce qu’elle crache tout ce qu’elle pense / Ceux qui se débarrassent des raseurs en leur rendant service / Celui qui augmente ta solitude de sa seule présence / Celle que les silences de son conjoint ont poussé à le poignarder un dimanche matin rue des Cascades / Ceux qui citent Saint Jean Chrysostome dans les vernissages, etc.

Celui qui vise un créneau / Celle qui a gardé tous les 33 tours de Ray Ventura / Ceux qui composent des herbiers / Celui qui investit dans la tourbe canadienne / Celle qui se rappelle sa mère Honorine en faisant ses vitres / Ceux qui pensent que les arbres sont les dieux de la Terre / Celui qui parle des romans d’Henry Bordeaux au tea-room Dorian Gray / Celle qui se rappelle la puanteur de poisson du port d’Innsmouth / Ceux qui trient les déchets au bord de la rivière / Celui qui se flatte de maîtriser l’usage du point-virgule / Celle qui se méfie des blonds / Ceux qui se rappellent leur découverte de Calvino / Celui qui chérit secrètement sa déprime / Celle qui se dit elle-même une porcelaine de Saxe / Ceux qui passent la nuit à la belle étoile sur l’herbe de Delphes / Celui qui ne kiffe pas l’opéra (dit-il) / Celle dont le sweatshirt s’exclame Go West / Ceux qui usent du mot « foutraque » / Celui qui prêche la bigamie au bar Le mouton / Celle qui s’est spécialisée dans l’étude de Pisanello pour une bête histoire de cul / Ceux qui incendient des églises / Celui que sa mère considérait comme le nouveau Clayderman / Celle qui est convaincue de dire la vérité parce qu’elle crache tout ce qu’elle pense / Ceux qui se débarrassent des raseurs en leur rendant service / Celui qui augmente ta solitude de sa seule présence / Celle que les silences de son conjoint ont poussé à le poignarder un dimanche matin rue des Cascades / Ceux qui citent Saint Jean Chrysostome dans les vernissages, etc.

L’écriture de Cingria ne voudrait rien devoir à l’exécré « moderne voulu moderne », et cependant il y a une modernité de Cingria qui nous saute aux yeux et qui le fait novateur de la langue autant sinon plus qu’André Breton ou que Max Jacob ou que Jean Cocteau. Au premier regard, l’on a peine à croire que Charles-Albert Cingria soit le contemporain de Jean-Paul Sartre, et pourtant s’il n’est pas vraiment représentatif, comme on dit, de ce même siècle où a été formulée la théorie de la relativité et où ont été appliqués les préceptes de l’amour libre, Cingria ne nous touche pas moins par sa façon de faire vibrer ce que Cendrars appelait le profond Aujourd’hui, avec une sorte de juvénile classicisme.

L’écriture de Cingria ne voudrait rien devoir à l’exécré « moderne voulu moderne », et cependant il y a une modernité de Cingria qui nous saute aux yeux et qui le fait novateur de la langue autant sinon plus qu’André Breton ou que Max Jacob ou que Jean Cocteau. Au premier regard, l’on a peine à croire que Charles-Albert Cingria soit le contemporain de Jean-Paul Sartre, et pourtant s’il n’est pas vraiment représentatif, comme on dit, de ce même siècle où a été formulée la théorie de la relativité et où ont été appliqués les préceptes de l’amour libre, Cingria ne nous touche pas moins par sa façon de faire vibrer ce que Cendrars appelait le profond Aujourd’hui, avec une sorte de juvénile classicisme. Enfant déjà nous le voyons, sur les photographies de l’album familial, en petit pacha qu’il incarnera toujours d’une certaine façon. Il est à Bône comme chez lui et comme à Grenade, comme à Sienne ou à Fribourg, comme à la rue Bonaparte ou au bord de la Maggia, et très vite il apparaît à ses amis sédentaires en personnage de légende. Que nous soyons en 1902 ou en 1952 se voit à peine dans ce qu’il écrit. C’est presque toujours le même ton, la même découpe de la phrase, la même inaltérable luisance de médaille. Tout adolescent encore il lui vient parfois des les considérations d’un vieux sage, et jusqu’à la fin il conservera quelque chose de la candeur d’un gamin de sept ans. A une demoiselle de Genève qui s’inquiète d’établir la fiche signalétique de Charles-Albert, celui-ci répond en ces termes dont la fantaisie n’exclut pas la vérité profonde : « Mon âge : douze ans et demi et trente-six mille ans. Mes origines : le paradis terrestre ».

Enfant déjà nous le voyons, sur les photographies de l’album familial, en petit pacha qu’il incarnera toujours d’une certaine façon. Il est à Bône comme chez lui et comme à Grenade, comme à Sienne ou à Fribourg, comme à la rue Bonaparte ou au bord de la Maggia, et très vite il apparaît à ses amis sédentaires en personnage de légende. Que nous soyons en 1902 ou en 1952 se voit à peine dans ce qu’il écrit. C’est presque toujours le même ton, la même découpe de la phrase, la même inaltérable luisance de médaille. Tout adolescent encore il lui vient parfois des les considérations d’un vieux sage, et jusqu’à la fin il conservera quelque chose de la candeur d’un gamin de sept ans. A une demoiselle de Genève qui s’inquiète d’établir la fiche signalétique de Charles-Albert, celui-ci répond en ces termes dont la fantaisie n’exclut pas la vérité profonde : « Mon âge : douze ans et demi et trente-six mille ans. Mes origines : le paradis terrestre ». Il peut être acerbe, sévère jusqu’à l’injustice, dire de telle personne qu’elle est « tout à fait nulle », quitte à convenir du contraire tout à l’heure – « Oui, mais tout à l‘heure est tout à l’heure, et ce n’est pas maintenant ».

Il peut être acerbe, sévère jusqu’à l’injustice, dire de telle personne qu’elle est « tout à fait nulle », quitte à convenir du contraire tout à l’heure – « Oui, mais tout à l‘heure est tout à l’heure, et ce n’est pas maintenant ». Celui qui se convertit tous les matins / Celle qui attire la lumière / Ceux qui méditent jusque dans les encombrements du Centre des Affaires / Celui qui pense en termes de sphères / Celle qui pense en termes de cycles / Ceux qui en ont assez de s’abaisser / Celui qui ressent toute rencontre à fleur de coeur / Celle qui se met dans la peau des autres / Ceux qui ont des problèmes d'affect / Celui qui vit Cézanne comme une polyphonie silencieuse / Celle qui va découvrir Naples / Ceux qui se sont enfin rencontrés / Celui qui gère son angoisse (dit-il) / Celle qui cherche toujours un petit coin de ciel bleu / Ceux qui ne se remettent pas d’une séparation / Celui qui égrène son chapelet devant le Temple du Sexe / Celle qui pense être libérée à mort / Ceux qui font régner le froid dans les assemblées paroissiales et les clubs de bridge / Celui qui ne sort jamais sans son carnet de notes / Celle qui appelle Paul Eluard : grain d’elle / Ceux qui se positionnent au niveau du groupe / Celui qui ne signe jamais ses tableaux / Celle qui aime les vieillards pensifs / Ceux qui se retiennent de moucher les idiots / Celui qui sent l’indulgence le gagner dès 5h. du matin / Celle qui chante toute seule / Ceux qui économisent pour leurs petits-enfants / Celui qui se sent prêt à LA rencontre de sa vie / Celle qui savait que Jean-Marcel la suivrait au bout du monde / Ceux qui errent entre les tombes / Celui qui pense sérieusement que la vie est un gag / Celle qui va de musée en musée / Ceux qui voient partout l’Ennemi, etc.

Celui qui se convertit tous les matins / Celle qui attire la lumière / Ceux qui méditent jusque dans les encombrements du Centre des Affaires / Celui qui pense en termes de sphères / Celle qui pense en termes de cycles / Ceux qui en ont assez de s’abaisser / Celui qui ressent toute rencontre à fleur de coeur / Celle qui se met dans la peau des autres / Ceux qui ont des problèmes d'affect / Celui qui vit Cézanne comme une polyphonie silencieuse / Celle qui va découvrir Naples / Ceux qui se sont enfin rencontrés / Celui qui gère son angoisse (dit-il) / Celle qui cherche toujours un petit coin de ciel bleu / Ceux qui ne se remettent pas d’une séparation / Celui qui égrène son chapelet devant le Temple du Sexe / Celle qui pense être libérée à mort / Ceux qui font régner le froid dans les assemblées paroissiales et les clubs de bridge / Celui qui ne sort jamais sans son carnet de notes / Celle qui appelle Paul Eluard : grain d’elle / Ceux qui se positionnent au niveau du groupe / Celui qui ne signe jamais ses tableaux / Celle qui aime les vieillards pensifs / Ceux qui se retiennent de moucher les idiots / Celui qui sent l’indulgence le gagner dès 5h. du matin / Celle qui chante toute seule / Ceux qui économisent pour leurs petits-enfants / Celui qui se sent prêt à LA rencontre de sa vie / Celle qui savait que Jean-Marcel la suivrait au bout du monde / Ceux qui errent entre les tombes / Celui qui pense sérieusement que la vie est un gag / Celle qui va de musée en musée / Ceux qui voient partout l’Ennemi, etc.

Ernst Lubitsch. Je n’aimerais pas être un homme. 1918. Muet. 44’

Ernst Lubitsch. Je n’aimerais pas être un homme. 1918. Muet. 44’ Ernst Lubitsch. Die Austernprinzessin. Comédie. 1919. Muet. 63’

Ernst Lubitsch. Die Austernprinzessin. Comédie. 1919. Muet. 63’ BruceLaBruce. L.A. Zombie, 2010. 63’ Trash parodique. Compétition internationale.

BruceLaBruce. L.A. Zombie, 2010. 63’ Trash parodique. Compétition internationale. Daniel von Aarburg. Hugo Koblet, pédaleur de charme, 2010. 97’ Docu-fiction.

Daniel von Aarburg. Hugo Koblet, pédaleur de charme, 2010. 97’ Docu-fiction. Marvin Kren. Rammbock.2010. 64’. Film de zombies. Piazza Grande.

Marvin Kren. Rammbock.2010. 64’. Film de zombies. Piazza Grande. Benoît Jacquot. Au fond des bois. Drame psychologique. 2010. France. 102’. Piazza Grande.

Benoît Jacquot. Au fond des bois. Drame psychologique. 2010. France. 102’. Piazza Grande. Christophe Honoré. Homme au bain. Drame psychologique. 2010. 72’

Christophe Honoré. Homme au bain. Drame psychologique. 2010. 72’ Kitao Sakurai, Aardvark. 2010. 80’. Comédie noire. Compétition Cinéastes du Présent.

Kitao Sakurai, Aardvark. 2010. 80’. Comédie noire. Compétition Cinéastes du Présent. Vanja d’Alcantara. Beyond the Steppes. Drame historico.psychologique. 2010. 82’ Compétition internationale.

Vanja d’Alcantara. Beyond the Steppes. Drame historico.psychologique. 2010. 82’ Compétition internationale. Benedek Fliegauf. Womb. 2010. 107’. Drame psychologique. Compétition internationale.

Benedek Fliegauf. Womb. 2010. 107’. Drame psychologique. Compétition internationale. Quentin Dupieux. Rubber, 2010. Thriller burlesque. 85’ Piazza Grande.

Quentin Dupieux. Rubber, 2010. Thriller burlesque. 85’ Piazza Grande. Stéphane Goël. Prud’Hommes. Documentaire. 2010. 85’. Cinéastes du Présent.

Stéphane Goël. Prud’Hommes. Documentaire. 2010. 85’. Cinéastes du Présent. Stéphanie Chuat et Véronique Reymond. La petite chambre. Drame psychologique. 2010. 87’.

Stéphanie Chuat et Véronique Reymond. La petite chambre. Drame psychologique. 2010. 87’.  Eran Riklis. Le directeur de ressources humaines. Comédie. 103’.

Eran Riklis. Le directeur de ressources humaines. Comédie. 103’. Ernst Lubitsch. Trouble in Paradise. Comédie. Rétrospective.

Ernst Lubitsch. Trouble in Paradise. Comédie. Rétrospective.

-Le prix du public UBS récompense Le Directeur des ressources humaines, d' Eran Riklis (Israël/Allemagne/France).

-Le prix du public UBS récompense Le Directeur des ressources humaines, d' Eran Riklis (Israël/Allemagne/France).

Road movie dans la déglingue

Road movie dans la déglingue Un cynisme gracieux

Un cynisme gracieux

Huis-clos terrifiant

Huis-clos terrifiant

L’événement demain soir sur la Piazza Grande de Locarno: un docu-fiction sur Hugo Koblet le « pédaleur de charme », signé Daniel von Aarburg. Interview.

L’événement demain soir sur la Piazza Grande de Locarno: un docu-fiction sur Hugo Koblet le « pédaleur de charme », signé Daniel von Aarburg. Interview.

Koblet alias Leuenberger Jr

Koblet alias Leuenberger Jr

Lionel Baier en dates

Lionel Baier en dates

Le clin d’œil de Pandora

Le clin d’œil de Pandora

Président du festival depuis dix ans, le bouillant Tessinois est le premier défenseur de l’ « esprit de Locarno », qu’on pourrait caractériser par une propension renouvelée à la découverte sous toutes ses formes, excluant cependant une cinéphilie trop exclusive ou élitiste. Ce festival se distingue de Cannes et de Venise en cela qu’il est largement ouvert au public le plus varié, sans intérêt du point de vue mondain même si de nombreuses personnalités du monde politique ou culturel s’y pointent. Largement soutenu par les pouvoirs publics et les sponsors, il a vu son budget passer, ces deux dernières années, de 4 à 11.5 millions de francs. D’où la demande insistante d’une rallonge de 300 à 400 000 francs, rappelée par Marco Solari.

Président du festival depuis dix ans, le bouillant Tessinois est le premier défenseur de l’ « esprit de Locarno », qu’on pourrait caractériser par une propension renouvelée à la découverte sous toutes ses formes, excluant cependant une cinéphilie trop exclusive ou élitiste. Ce festival se distingue de Cannes et de Venise en cela qu’il est largement ouvert au public le plus varié, sans intérêt du point de vue mondain même si de nombreuses personnalités du monde politique ou culturel s’y pointent. Largement soutenu par les pouvoirs publics et les sponsors, il a vu son budget passer, ces deux dernières années, de 4 à 11.5 millions de francs. D’où la demande insistante d’une rallonge de 300 à 400 000 francs, rappelée par Marco Solari. Magie de la Piazza

Magie de la Piazza De Maire en Père

De Maire en Père Great Memories – Rétrospective Ernst Lubitsch

Great Memories – Rétrospective Ernst Lubitsch Après Kaurismäki en 2006, les divas du cinéma italien en 2007, Nanni Moretti en 2008 et les Mangas en 2009, la rétrospective Lubitsch, qui sera reprise à la Cinémathèque en automne, fera sans doute double office de découverte absolue pour beaucoup (et notamment avec les films muets, dès 1914, avec Der Stolz der Firma de Carl Wilhelm dans lequel Lubitsch est acteur, ou Als ich tot war ) et de (re)découverte dans les grandes largeurs du grand écran, notamment avec la projection sur la Piazza Grande du chef-d’œuvre que représente To be or not to be (1942) le 12 août.

Après Kaurismäki en 2006, les divas du cinéma italien en 2007, Nanni Moretti en 2008 et les Mangas en 2009, la rétrospective Lubitsch, qui sera reprise à la Cinémathèque en automne, fera sans doute double office de découverte absolue pour beaucoup (et notamment avec les films muets, dès 1914, avec Der Stolz der Firma de Carl Wilhelm dans lequel Lubitsch est acteur, ou Als ich tot war ) et de (re)découverte dans les grandes largeurs du grand écran, notamment avec la projection sur la Piazza Grande du chef-d’œuvre que représente To be or not to be (1942) le 12 août. Réunissant, sous la direction de Joseph McBride, des films de Lubitsch réalisateur mais aussi producteur, tel Desire de Granz Borzage ou co-réalisateur, avec Otto Preminger (A royal Scandal), la rétrospective sera présentée alternativement par des personnalités du cinéma qui ont été marquées par Lubistch, tels Freddy Buache, Lionel Baier, Stefan Drössler, Benoît Jacquot ou Luc Moullet, entre autres. En outre, le 12 août, au Forum, à 10h.30, une table ronde réunira Jean Douchet (qui présente To be or not to be sur le DVD disponible du film) et Joseph McBride, animée par Carlo Chatrian.

Réunissant, sous la direction de Joseph McBride, des films de Lubitsch réalisateur mais aussi producteur, tel Desire de Granz Borzage ou co-réalisateur, avec Otto Preminger (A royal Scandal), la rétrospective sera présentée alternativement par des personnalités du cinéma qui ont été marquées par Lubistch, tels Freddy Buache, Lionel Baier, Stefan Drössler, Benoît Jacquot ou Luc Moullet, entre autres. En outre, le 12 août, au Forum, à 10h.30, une table ronde réunira Jean Douchet (qui présente To be or not to be sur le DVD disponible du film) et Joseph McBride, animée par Carlo Chatrian.

J

J J

J J

J Cette année, c’est au grand cinéaste suisse Alain Tanner que sera remis un Léopard d’honneur, pour l’ensemble de son œuvre, ainsi qu’au réalisateur chinois JIA Zhang-ke, comptant parmi les révélations de ces dernières décennies.

Cette année, c’est au grand cinéaste suisse Alain Tanner que sera remis un Léopard d’honneur, pour l’ensemble de son œuvre, ainsi qu’au réalisateur chinois JIA Zhang-ke, comptant parmi les révélations de ces dernières décennies.