Lettres par-dessus le mur (30)

Ramallah, ce 6 mai 2008, après-midi.

Cher JLK,

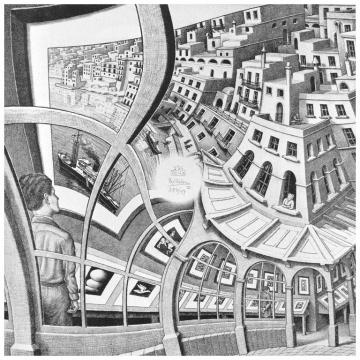

J'achève la lecture des Villes invisibles d'Italo Calvino. Je l'avais choisi parce que Qaïs – dont je t'avais esquissé bien trop rapidement la biographie - m'avait confié que c'était sa lecture de prison, son unique livre. Je me suis demandé comme ça ce qu'on pouvait lire en prison, alors mes parents m'ont apporté Le Città Invisibili. Je n'ai jamais demandé à Qaïs par quel hasard il avait eu accès à ce livre-là, et pas un autre. Sûrement le hasard n'avait-il rien à voir là-dedans, en le parcourant je cherchais le sens, le pourquoi de ce livre, dans cette situation-là, parce qu'il doit y avoir un sens : un homme seul, dans une cellule, et un livre, il faut qu'il y ait une correspondance, même si elle est invisible à tout autre que lui.

Le lien ici est évident : Le Città Invisibili, c'est le récit de ce que tout homme regrette, lorsqu'il est privé de sa liberté. Marco Polo raconte au Grand Khan les villes qu'il a vues, en parcourant son empire, et Qaïs du fond de sa cellule était le Grand Khan, chevelu et barbu comme un empereur Mongol, et chaque jour le Vénitien lui racontait ses voyages, les plaines et les cités, la vie des hommes, hors les murs du grand palais, et dans les yeux bleus et fatigués de Qaïs, l'homme le plus puissant et le plus riche du monde, s'étalaient les lacs et brillaient les tours, les murailles et les toits de ces mondes impossibles, et chacune de ces villes porte le nom d'une femme, et le Grand Qaïs tombait amoureux de chacune, tour à tour, et sa cellule froide était un harem comme personne n'en a jamais connu.

Autre histoire de lecture salvatrice, celle de Mahmoud Abou Hashhash, autre ami écrivain. Voici ce qu'il raconte, au début de la seconde Intifada, lors du siège de Ramallah, quand il était prisonnier du couvre-feu :

« Parce qu'ils ont pris position sur les immeubles voisins et transformé les lieux en QG militaire, j'ai été contraint de repérer les points faibles de mon appartement. J'ai découvert que la cuisine est un lieu dangereux : sa fenêtre donne sur leurs canons. Se servir une tasse de café ou de thé est donc devenu une opération périlleuse. Il y a une bonbonne de gaz sur le petit balcon de la cuisine : à plusieurs reprises, je l'ai soulevée et secouée pour m'assurer qu'elle était bien vide. Car, si une balle perdue l'atteignait, personne n'en réchapperait. Les deux chambres à coucher sont également mal situées. Elles sont toutes les deux du même côté. Il y a une troisième chambre, mais elle donne sur la route principale et sur le terrain au nord duquel se trouve la colonie Pesagot. Quant au salon, il est impraticable sinon pour une « danse avec les balles ». Il donne juste en face du bunker où les soldats, et leur automitrailleuse, ont pris leurs aises depuis ce fameux jour. Il n'y a qu'un lieu sûr lorsque les balles fusent : le couloir où se trouve la bibliothèque, entre ma chambre et le salon. Ici je peux m'abriter et lire García Lorca malgré l'inconfort. »

Ces lignes sont tirées de Ramallah mon amour, traduit de l'arabe et publié aux éditions Galaade, que je te recommande chaleureusement. Sous la forme d'une longue lettre adressée à la femme qu'il aime, Mahmoud parle de sa ville :

Ces lignes sont tirées de Ramallah mon amour, traduit de l'arabe et publié aux éditions Galaade, que je te recommande chaleureusement. Sous la forme d'une longue lettre adressée à la femme qu'il aime, Mahmoud parle de sa ville :

« Elle est illusion de liberté, de connaissance et d'accomplissement. Elle reste belle et tentatrice, grâce à ses habitants mais aussi à ses étrangers qui, très vite, demandent à en être citoyens. Ils obtiennent rapidement ce droit, car ici personne n'est étranger.

Nous y vivons l'amour et la haine, la liberté et l'emprisonnement, la défaite et la gloire en un seul soupir (…) Nul ne la traverse sans avoir le cœur transpercé et scindé en deux. Quai de vagabonds peuplé de touristes devenus résidents et de résidents devenus touristes. Nous lui faisons porter plus qu'elle ne peut supporter, nos péchés et nos espoirs ; nous l'alourdissons en nous reposant sur elle, tendre et fraîche, petite comme une promenade du soir, grande par ses rêves, comme une adolescente.

Je la préfère enveloppée de brume telle une femme sortant du hammam. J'aime ses rues pénétrées par ma seule présence, lorsque les contours de ses maisons deviennent vagues et que la nuit confère un sentiment de sécurité à ses habitants. J'éprouve alors la griserie d'un homme à qui toute la ville appartiendrait. .»

Mahmoud a mon âge, nous nous ressemblons, je crois, il m'a accueilli dans sa ville par ces quelques mots que je signerais volontiers, tant ils reflètent mes propres sentiments.

Demain nous partons à Amman, d'où nous prendrons l'avion pour le Bangladesh. J'ai vécu deux années magiques, à Amman, je ne l'ai pas revue depuis huit ans, je l'ai trompée plusieurs fois. Je me demande comment elle m'accueillera, cette ville-là, et si elle m'est restée fidèle.

Pascal

PS. Yallah, je m'en vais préparer nos valises, nous partons à l'aube demain, nos chers amis de l'autre côté du mur ferment la frontière jordanienne à 10 heures du matin... frontière qui se trouve pourtant de ce côté-ci du mur, mais nos amis sont sur tous les fronts et toutes les frontières, comme tu sais. Experts en portes, serrures et cadenas.

A La Désirade, ce 6 mai, soir.

Cher Pascal,

C’est une détenue qui demande à l’animatrice du club de lecture d’une Maion d’arrêt de femmes : « A quoi ça sert d’inventer des histoires, alors que la réalité est déjà tellement incroyable ? » La femme est prostrée, elle a tué quelqu’un, tandis que l’animatrice, romancière connue, n’a jamais pris la vie à qui que ce soit, sauf dans ses romans. Les autres détenues attendent sa réponse.

«Le silence se prolonge, écrit Nancy Huston, et je sens un gouffre s’ouvrir entre elles et moi car il n’y a pas de doute, leur réalité est plus incroyable que la mienne. Se bousculent dans mon esprit des scènes possibles de leur incroyable réalité, scènes de sang, de couteaux, de revolvers, de cris, de hurlements, de drogue, de coups, de désordre, de pauvreté, d’angoisse, de mauvaises nuits, de cauchemars, d’0alcoolisme, de viol, de désespoir, de confusion ». Et la romancière de se demander et de se répéter : « Que dire ». Pourrait-elle dire qu’on invente des histoires « pour donner une forme à la réalité ? » Cela ne la satisfait pas : « Ce serait absurdement insuffisant, blessant d’insuffisance, et de suffisance aussi, ce n’est certainement pas la bonne réponse, or cette femme veut désespérément une réponse. Alors je  cherche… »

cherche… »

Et ce qu’elle trouve, Nancy Huston le consigne dans une sorte d’archipel de réflexions sur la naissance du sens et le sens de la fiction, notre besoin de raconter et avant cela notre besoin de nommer les choses, d’exprimer nos sensations premières et d’exorciser nos peurs, d’expliquer et d’interpréter, d’inventer des mythes et des fables, de faire dialoguer l’humanité qu’il y a en nous et d’en raconter l’histoire par de petits romans ou de grands récits. Cela s’intitulant L’espèce fabulatrice, en librairie ces jours. Je te raconterai la suite quand je l’aurai lu et que tu te pointeras à La Désirade…

En attendant, ce que tu m’écris sur les livres qui sauvent me touche, me rappelant un épisode personnel. Je devais avoir dans la vingtaine finissante et j’allais très mal. Plus aucun goût de vivre, déception sur déception, réellement dégoûté et je me trouvais là, dans ma carrée solitaire, venant de dire ma terrible tristesse à mon ami Dimitri, avant d’interrompre notre téléphone. Or cette nuit-là, il me le révéla plus tard, Dimitri ressortit de chez lui et s’en fut faire le guet du côté d’un certain pont aux suicidés…

Or, entretemps, un geste, au hasard, m’avait fait ouvrir un livre qu’il y avait là, n’importe lequel, sur un tas : Le rêve de l’escalier de Dino Buzzati. De sombres nouvelles, pour la plupart, dont celle qui raconte ce rêve que je faisais, à cette époque, de manière obsessionnelle. L’escalier qu’on monte et qui se dérobe, les marches qui lâchent ou qui s’espacent affreusement, le mur qui devient paroi de montagne bordé de précipice, et la terreur froide, le vertige à la fois physique et méta, enfin tout ça, et je lisais, et je me sentais reprendre goût à la vie, un conteur avait fait de ma mélancolie une série d’histoires étranges, le chaos qu’il y avait en moi reprenait sens et beauté, j’avais vécu ces temps-là des choses parfois plus incroyables que celle je lisais là-dedans, mais cela n’avait pas la moindre importance : tout à coup je revivais grâce à ce petit bouquin de rien du tout.

Mon ami Dimitri a été sauvé, lui, au tréfonds de la désespérance de l’exilé, à son arrivée en Suisse, en trouvant, dans une vitrine de librairie, à Neuchâtel, La nuit de Gethsémani de Léon Chestov, qui devint pour moi, bien des années après, l’un de mes philosophes préférés, et le reste à jamais. Et chacun, je l’imagine, doit avoir en secret un nom cristallisant sa reconnaissance. Raconte encore Marco Polo. Ancora una storia Messer Calvino…

Quant aux lignes de ton ami de Ramallah, elles m’ont fait venir les larmes aux yeux : « Il n'y a qu'un lieu sûr lorsque les balles fusent : le couloir où se trouve la bibliothèque, entre ma chambre et le salon. Ici je peux m'abriter et lire García Lorca malgré l'inconfort… »

Cela m’a rappelé mes veilles de garde, où je ne risquais pour ma part que de me tirer dans le pied en oubliant, une fois de plus, d’assurer mon flingue. Mais il faisait froid, c’était en haute montagne et je devais surveiller la frontière où ne manquerait de surgir bientôt le Rouge et son couteau entre les dents. Mais j’avais Tchékhov avec moi. Ma tenue d’assaut étant pourvue de nombreuses poches, plusieurs d’entre elles contenaient la suite des récits d’Anton Pavlovitch, dont j’enchaînais la lecture. Nukl besoin de lutter contre le sommeil quand on lit L’Envie de dormir, sombre merveille… J’en conserve un souvenir aussi précis et reconnaissant que de découvrir, à dix-sept ans, la musique incomparable des vers de Lorca...

Mahmoud Abou Hashhash. Ramallah mon amour. Editions Galaade.

Nancy Huston. L’Espèce fabulatrice. Actes Sud 2008, 197p.

Claude Lévi-Strauss et André Breton au panthéon de l'édition française

Claude Lévi-Strauss et André Breton au panthéon de l'édition française

Le lendemain, émerveillé par les lieux, la magie de la projection nocturne et l’accueil chaleureux des festivaliers, Samuel Benchetrit évoquait les tenants de cet hommage au cinéma et noir et blanc prisé, avant lui, par son père l’ouvrier: «On est actuellement saturé de couleur et de montages précipités, et beaucoup s’imaginent que le noir et blanc relève de la vieillerie chiante, mais ce n’est pas vrai, et je l’ai d’ailleurs expérimenté avec mon fils en lui montrant une quantité de films qui l’ont captivé. Par ailleurs, ma propre mémoire cinématographique est en noir et blanc, du cinéma italien au cinéma japonais des années 60, entre autres».

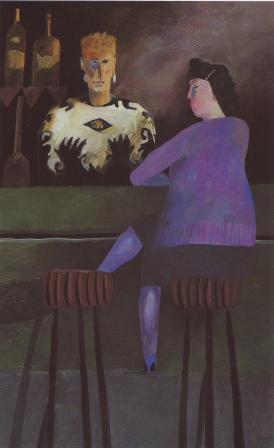

Le lendemain, émerveillé par les lieux, la magie de la projection nocturne et l’accueil chaleureux des festivaliers, Samuel Benchetrit évoquait les tenants de cet hommage au cinéma et noir et blanc prisé, avant lui, par son père l’ouvrier: «On est actuellement saturé de couleur et de montages précipités, et beaucoup s’imaginent que le noir et blanc relève de la vieillerie chiante, mais ce n’est pas vrai, et je l’ai d’ailleurs expérimenté avec mon fils en lui montrant une quantité de films qui l’ont captivé. Par ailleurs, ma propre mémoire cinématographique est en noir et blanc, du cinéma italien au cinéma japonais des années 60, entre autres». Film à sketches, J’ai toujours rêvé d’être un gangster s’ancre en un lieu fixe évoquant le «nulle part» idéal d’une série B policière: une espèce de cafétéria en zone périphérique où vont se succéder les quatre histoires, avant qu’ont ne découvre, avec des clones des mémorables tontons flingueurs, ce que fut ce lieu à leur bon vieux temps de truands à tractions avant.

Film à sketches, J’ai toujours rêvé d’être un gangster s’ancre en un lieu fixe évoquant le «nulle part» idéal d’une série B policière: une espèce de cafétéria en zone périphérique où vont se succéder les quatre histoires, avant qu’ont ne découvre, avec des clones des mémorables tontons flingueurs, ce que fut ce lieu à leur bon vieux temps de truands à tractions avant.

Ces lignes sont tirées de Ramallah mon amour, traduit de l'arabe et publié aux éditions Galaade, que je te recommande chaleureusement. Sous la forme d'une longue lettre adressée à la femme qu'il aime, Mahmoud parle de sa ville :

Ces lignes sont tirées de Ramallah mon amour, traduit de l'arabe et publié aux éditions Galaade, que je te recommande chaleureusement. Sous la forme d'une longue lettre adressée à la femme qu'il aime, Mahmoud parle de sa ville :