Sale fille confirme le talent sulfureux d’Anne-Sylvie Sprenger

« J’aurais voulu que ma mère m’aime. Qu’elle s’intéresse à moi, qu’elle s’inquiète de mes silences, me rassure les soirs d’orage », soupire la jeune Julie, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle n’a pas été gâtée en matière de sollicitude maternelle. Mal dotée par la nature, même laide à son propre dire, elle n’a jamais entendu que des reproches après avoir servi, dès sa prime adolescence, d’objet sexuel à sa mère éperdue de solitude en dépit (ou à cause) des multiples amants la baisant debout et la battant comme plâtre sous les yeux de sa fille à la fois dégoûtée par ces « choses sexuelles » et tout de même fascinée. Ainsi le besoin d’être aimée se confond-il d’emblée, pour l’adolescente, avec des pratiques auxquelles elle avoue prendre plaisir. « Je me suis abandonnée à ces saletés parce que je suis une petite vicieuse et que j’aime ça, c’est bien sûr ». Elle y a tôt et violemment associé des petites filles du voisinage, refusant en revanche tout contact ultérieur avec les hommes, ces brutaux velus qui lui ont pris sa maman sans qu’aucun d’eux ne l’ait reconnue pour sa fille. Par la suite, c’est une quadra prénommée Violette, en panne conjugale momentanée, qui lui révèle sa propre jouissance au cours de séances évoquant des combats tarentules plus que de suaves scènes d’amour lesbien. Cette catégorie ne convient d’ailleurs guère aux relations proprement « innommables » que Julie entretient avec le sexe, associé à tout coup à la mort, comme l’innocence du premier oiseau qu’elle achève à coup de marteau est lié à la révolte contre la souffrance qui la fait étouffer sa grand-mère en fin de vie – cette « nouvelle maman », après la mort de la vraie, dûment étranglée puis jetée sous le train par sa fille aimante, qui lui chantait la si tendre berceuse traversant tout le livre de sa petite musique de nuit : « I chöre/N’es Glöckli/Da lütet/So nett », « J’entends/les cloches/Elles sonnent/ si joliment ».

Il y a presque de quoi rire, à la lecture de Sale fille, tant l’abomination y prolifère et jusqu’à saturation, aux lisières de l’humour noir et de la pornographie panique sonnant le retour du refoulé puritain. C’est d’ailleurs dans les parages de Morges, la ville aux mômiers, que cela se passe, où les ombres hallucinées de Louis Soutter, saintes et catins, dansent leurs sarabandes au pied de la croix du Seigneur compatissant.

Dans un climat tout proche aussi de celui qui baigne la part érotico-mystique des livres de Jacques Chessex, d’ailleurs cité en exergue, Anne-Sylvie Sprenger reconduit les hantises obsessionnelles de l’éclatant Vorace, en développant ici des variations sur le thème médiéval de la luxure et de la mort. Morbide et dégoûtant, diront peut-être certains ; complaisant dans la saleté, estimeront d’autres. Je conclurai plutôt à l’aspiration radicale et véridique, chez l’auteur, à un exorcisme sec et franc « comme l’os », en espérant son dépassement ultérieur du côté de la vie…

Anne-Sylvie Sprenger. Sale fille. Fayard

Littérature romande - Page 2

-

Fantasmes romanesques

-

Avec les mots du cœur

Anne-Lise Thurler est décédée ce matin, laissant une œuvre vibrante d’humanité.

C’est une figure attachante de la littérature romande qui s’est éteinte aujourd'hui en la personne d’Anne-Lise Thurler, romancière et nouvelliste dont le dernier récit, paru en avril 2007 chez Zoé sous le titre de La fille au balcon, restera comme l’un de ses ouvrages les plus aboutis, les plus frémissants de sensibilité et les plus ouverts à la compréhension de l’autre.

Il y est question, après la mort de la mère de la narratrice, de l’effort que celle-ci s’impose afin de retrouver, malgré des années d’incompréhension et de maltraitance, celle dont elle s’était déjà rapprochée durant les dernières années de sa vie. Avec une lucidité claire nuancée de tendresse blessée, Anne-Lise Thurler aura donné, dans ce dernier livre paru, le meilleur d’un talent toujours nourri par la vie, qui s’est déployé dans le roman (Le crocodile ne dévore pas le pangolin et Lou du fleuve) et les nouvelles (Scènes de la mort ordinaire et L’enfance en miettes). Attentive aux misères du monde, elle avait également composé, avec Selajdin Doli, réfugié kosovar, un récit-témoignage à deux voix évoquant les tribulations des Albanais du Kosovo, intitulé Aube noire sur la plaine des merles, adapté au théâtre par Isabelle Bonillo et présenté au fil d’une longue tournée en Suisse romande.

Terrassée par la maladie avant la cinquantaine (elle était née en 1960 à Fribourg et vivait au Mont-sur-Lausanne avec ses deux jeunes enfants), Anne-Lise Thurler laisse, à ceux qui l’ont connue, le souvenir d’un belle personne rayonnante et généreuse.

-

Une famille de notre temps

En lisant Juste un jour d’Antonin Moeri

C’est un livre à la fois lucide et délirant, ingénieusement construit et dont le plancher se dérobe à tout moment sous le pas du lecteur, un roman choral à quatre voix alternées auxquelles s’en ajoutent quelques autres (une probable psy quelque peu fantomatique et deux homos jouant les utilités narratives, notamment) pour tracer du dehors et du dedans le portrait en mouvement d’une famille d’aujourd’hui (Jane la mère, Lucien le père, et les deux ados Arnaud et Emilie) cristallisant une somme impressionnante d’observations sur les fantasmes de bonheur généralisé de notre société, et ses réalisations plus ou moins admirables, ici à l’occasion d’un séjour en station de sports d’hiver (à l’Hôtel Eden) gagné par la famille Forminable (sic) à l’enseigne du concours Starlight.

Le nom de ladite famille sonne un peu Deschiens, mais on n’est pas ici dans la lourde charge où tout serait tourné en dérision ou poussé vers le grotesque, même si celui-ci et celle-là ont certaine part dans la donne. Le récit se fait, sur « contrat », dans le probable cabinet d’une pro de l’« écoute » dont les questions relèvent souvent du stéréotype d’usage. Chacun leur tour, les deux adultes et les deux ados vont raconter « juste un jour » de leur séjour paradisiaque, et se déboutonner par la même occasion, parfois jusqu’au tréfonds de leur intimité – Jane surtout. Le bafouillement est au premier rendez-vous de Lucien, qui cherche aussitôt à se justifier, invoquant l’urgence éprouvée de sortir d’une situation dite « sur la jante », entre stress et ras-le-bol, que la mirifique promesse d’un « ailleurs » où « tout est possible » , non moins qu’« au-then-tique », devait évidemment pallier. D’emblée, aussi, la promesse de Lucien de dire « toute la vérité » déborde de tous côtés, au fil d’un déballage où l’emballement des mots et des idées associées sera relancé tour à tour par Jane, Arnaud et Emilie. Le langage lui-même est en effet la grande affaire de Juste un jour, parfois de manière un peu trop explicite ou accentuée à notre goût. On se rappelle ici et là la Sarraute des Fruits d’or, investissant le vocabulaire au goût du jour pour mieux goriller les marionnettes sociales qui en usent et en abusent, mais Antonin Moeri est à vrai dire plus proche de Céline (surtout dans les soliloques de Jane, constituant le meilleur du livre) et de Houellebecq (pour l’objectivation des comportements) que des subtilités scripturales du Nouveau Roman. Féru de Faulkner, et notamment du roman à multiples voix que représente Tandis que j’agonise, Antonin Moeri s’aventure, après une série d’autofictions à la fois hagardes et fulgurantes, attestant l’originalité de son regard et d’abord sur lui-même (Le fils à maman en 1989, à L’Age d’Homme, suivi de L’île intérieure, Les yeux safran ou Cahier marine) et des nouvelles de plus en plus « autonomes » et percutantes (Paradise now et Le sourire de Mickey), dans la construction polyphonique d’un roman d’une tonalité toute nouvelle, où la tendresse et certaine acceptation de la vie ordinaire se substitue à des postures essentiellement individualistes et « paniques ».

Le grand intérêt de Juste un jour, en effet, tient à cela que les personnages (à commencer par Jane) prennent le pas sur l’auteur lui-même, ou plus exactement sur le personnage-type des livres précédents de l’auteur, dont le narcissisme problématique vole en éclats avec autant d’éclats de rire. Car ce livre étrange, engageant les regards croisés d’une paire de parents et d’une paire d’enfants, obscène à certains égards, est un roman d’amour (familial) et d'humour comme il n’en pullule pas par le temps qui courent. Les Forminable se regardent les uns les autres comme de drôles d’animaux, mais ils s’aiment. La psy n’y comprend probablement rien du tout. Jane pourrait donner l’impression d’une obsédée sexuelle ne pensant « qu’à ça », alors qu’elle fait office à la fois de maman, d’amante et de régulatrice de tous les thermostats. Lucien est un maniaque que les siens observent avec autant de perplexité que d’inquiétude (il casse volontiers les tables et se lave les dents et les membres avec une passion compulsive), et pourtant ils l’aiment tous. Très étonnant (je veux dire : très juste) est le regard que les ados portent sur leurs parents, où les règles conventionnelles n’ont apparemment plus cours alors que la demande de respect se fait d’autant plus impérieuse, sans qu’il soit question d’un « retour à l’ordre » lénifiant. Bref, et à l’opposé d’un Houellebecq, la preuve est ici faite que l’amour et l’humour sont plus forts que l’ambiante morbidezza, et nul hasard si la revendication sainement jalouse d’une bonne femme et le sérieux plus sain encore d’une paire de mômes, y sont pour beaucoup.

Antonin Moeri amorce un virage, dans l’observation de l’individu et de la société contemporaine, qui pourrait aller vers un roman révélateur et libérateur. La modulation formelle de Juste un jour est encore inégale, mais l’important est ailleurs : dans la vision pénétrante de l’auteur sur le drôle de monde dans lequel nous vivons, et dans sa généreuse ressaisie verbale

Antonin Moeri, Juste un jour, Campiche, 206p.Photo: Philippe Pache, trafiquée par JLK

-

Le flambeur flambé

Sur La Vie mécène de Jean-Michel Olivier

Sur La Vie mécène de Jean-Michel Olivier L’excellent Hugo Loetscher estime que le meilleur des romans contemporains de ce pays ne vient pas de la campagne mais de la ville, ce qui vaut sans doute pour les écrivains alémaniques plus que pour leurs pairs romands ; mais la remarque est intéressante, qui renvoie précisément au manque de vrais romans urbains dans la littérature romande du dernier demi-siècle.

Quel romancier romand contemporain aborde-t-il sérieusement les thèmes de la ville au sens large ? On en a vu quelques tentatives sporadiques, notamment avec les derniers ouvrages d’Yves Laplace évoquant une espèce de tribu encanaillée, avec un début de tableau gratiné mais partiel des nouvelles mœurs. De la même façon, si l’on admet que la ville actuelle participe aussi de la campagne perdue, Le Pays de Carole de Jacques-Etienne Bovard traite lui aussi d’une problématique contemporaine, à savoir la métamorphose des couples de trentenaires et la dégradation du lien familial de façon plus générale.

Sociologie que tout cela ? Pas seulement. Et c’est bien plus qu’un « reflet » social que nous propose Jean-Michel Olivier dans son nouveau roman, La vie Mécène, qui investit la ville de Genève de manière frontale par le truchement de personnages typés, partiellement construits (pour certains) à partir de figures connues, sans qu’il s’agisse pour autant d’un roman à clefs. La charge satirique est en revanche évidente, et le rire au rendez-vous, fait assez rare dans notre chère littérature romande. Pour aggraver son cas, l’auteur mène son affaire avec autant de verve que d’insolent plaisir, poussant parfois jusqu’à une apparence de cynisme mimétique, étant entendu que l’auteur ne s’identifie pas forcément à ses personnages même s’il leur tient le crachoir…

Le roman se constitue par le portrait, en creux, de l’affairiste et mécène Elias S., retrouvé noyé au large de Nyon (patrie de la famille Olivier et de ses deux poètes nationaux Juste et Urbain, soit dit en passant), le poches pleines de lingots d’or. Nous sommes alors en 1993. Après l’énoncé du fait divers par le plumitif Etienne Jargonnant, dont nous goûterons de loin en loin les talents de rédacteur à tout faire au corps intégralement tatoué dans la tradition des Maoris (la référence au « modèle » Etienne D. de la Tribune de Genève étant la plus transparente), le récit des plus ou moins hauts faits dont Elias S. fait bénéficier la République sera dévolu à neuf personnages s’exprimant alternativement dans le langage qui leur est propre. Il y a là la charmante épouse du défunt, au doux prénom d’Isabelle, fille de bourgeois bordelais dont Elias a fait la conquête en lui offrant une jolie voiture, et qui nous réserve pour la toute fin une formidable diatribe lestée de détresse (son fils a été enlevé et massacré) qui pourrait bien être celle de l’auteur. Il y a Alias, le double d’Elias, ancien malfrat recyclé dans le crime légalement organisé et qui assure notamment le roulement de la juteuse affaire d’escort girls recrutant les étudiantes genevoises. Il y a l’une d’elles justement, Elsa/Elisa, qui prépare une thèse d’esthétique entre deux passes de haut vol social – elle fait un peu d’espionnage économique par la même occasion, pour le double bénef d’Elias et d’Alias. Il y a Déborah la pianiste classique, qu’Elias sponsorise après l’avoir réorientée vers le jazz, lequel la fera faire ami-ami avec un certain Oscar Peterson; et Matthieu le peintre, inspiré par feu Marc Jurt, que le mécène aidera lui aussi par passion réelle pour son œuvre de grand coloriste ; et César également, le coach brésilien du Servette qu’Elias a racheté et qui « gère » les jarrets multinationaux du club; enfin le petit Jonah, qui ne s’exprimera qu’une fois avant d’être sacrifié par ses kidnappeurs, son drame marquant le tournant plus grave du récit.

Il y a du roman picaresque dans La Vie mécène, qui galope sans complexes ni souci de vraisemblance « réaliste », jouant des ficelles du polar ou de la satire « pour rire », quitte à livrer au passage tel avocat-vedette aux crocs de molosses affamés – bien fait pour lui. Dans le même ordre de l’outrance, seul le cuistre ou le nigaud s’offusquera du fait que l’auteur livre tel ou tel magistrat au fouet d’une étudiante en lettres férue en culture SM, alors même que les médias viennent de révéler l’existence d’un réseau en tous points semblable à celui qu’imagine le romancier.

Sous ces aspects grinçants ou comiques, voire burlesques, ce que dit en fait La Vie Mécène échappe à la fois au moralisme hypocrite et au cynisme déluré, en montrant bien que, dans le domaine de l’art et de la culture, la part de la passion gratuite et la part du commerce vont le plus souvent de pair, qu’un riche amateur peut être plus avisé en matière de goût qu’un spécialiste famélique, et qu’un romancier n’est pas bon à proportion de ses « positions » idéologique ou morale mais qu’il nous intéresse par son regard sur ses semblables et la société qu’ils forment.

Le moins qu’on puisse dire est que les personnages de La vie mécène ne sont pas au-dessus de tout soupçon, mais l’empathie du romancier est telle que nous nous attachons à eux, à commencer par Elias, type du flambeur flambé, rattrapé par la vie, plus exactement démoli par la mort de son enfant. Conclusion morale ? Même pas : conséquence d’un jeu où la dérision de la réussite ne protège de rien, même pas du respect factice de la société qui, demain, fera de l’héritage du malin un musée officiel.

Jean-Michel Olivier, La Vie mécène. L’Age d’Homme.

Cet article est à paraître dans Le Passe-Muraille, No 74. Décembre 2007

-

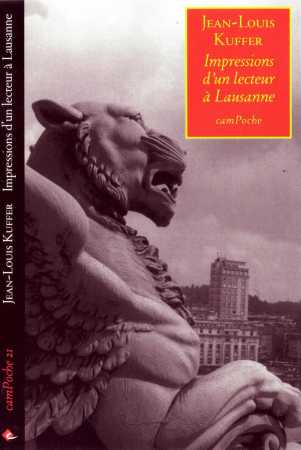

Lausanne en toutes lettres

Sur les Impressions d’un lecteur à Lausanne, de JLK, par Claude Frochaux

Voilà un livre bien précieux. Il aura fallu qu’il sorte de presses pour qu’on s’aperçoive qu’il nous manquait. Lausanne, dans son rayonnement vaudois, ciblée dans sa littérature, se donne une dimension nouvelle. Ce n’est plus seulement cette ville tendue vers un avenir économique et technocratique, architectural et estudiantin, où l’EPFL l’emporte sur l’université. C’est redevenu, par la magie des évocations, cette ville un peu rêveuse et molle, étalée plus qu’étendue devant son lac et ses montagnes maternantes. Une ville que chacun s’acharne à voir laide, ratée, la ville qui a mal tourné et qui, pourtant, sûre d’elle et de son charme, se moque éperdument de ce qu’on peut en penser. Avec ses bâtiments très lourds, son urbanisme anarchique et ses couleurs mal ajustées, Lausanne, à la barbe de tous ses détracteurs a toujours trouvé les moyens d’être une belle ville, selon des critères qui n’appartiennent qu’à elle.

Jean-Louis Kuffer nous présente sa ville sous une autre facette, dont on découvre qu’elle était indispensable pour pénétrer plus avant dans sa définition. Lausanne, c’est aussi cette auréole de livres, de textes, d’écrits, de considérations, de réflexions nés à partir d’elle. Il y a ce qui s’est écrit sur Lausanne, mais surtout ce qui s’est écrit à Lausanne, à partir de Lausanne, et qui n’aurait pas été pareil venu d’ailleurs. On n’écrit pas à Lausanne comme on écrit à Genève et plus encore à Paris. Il y a un génie du lieu et c’est le recensement de tout ce qui est sorti de ce creuset particulier et très personnalisé qui constitue la matière historique et vivante du livre de Jean-Louis Kuffer.

Il y a d’abord l’Histoire. Lausanne n’est pas née d’hier. On peut remonter au Moyen Age ou à la Réforme. C’est, en fait, le XVIIIème siècle qui ouvre les feux. L’Anglais Edward Gibbon écrit à Lausanne son grand livre Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain et Lausanne, avec sa position légèrement surélevée et face à son paysage grandiose y acquiert une sorte de statut d’arbitrage au-dessus des tempêtes de l’Histoire. L’hiver, il croise Voltaire qui trouve le climat de Lausanne plus doux que celui de Ferney et qui consulte le docteur Tissot pour des maux d’estomac.

Le XIXème siècle lausannois est très riche. Lausanne, qualifiée de « petite Athènes du nord » par Voltaire, recueille dans son université de grands esprits, tels Sainte-Beuve ou encore Adam Mickiewicz. Benjamin Constant, né à Lausanne en 1767, est devenu le porte-parole des idées libérales. Alexandre Vinet est au centre de la constellation littéraire proprement lausannoise. En 1840, il peut écrire : « Cette ville qui était alors un simple chef-lieu de baillage bernois possédait un renom étendu de politesse et d’urbanité. Les lettres y étaient cultivées ; les étrangers en aimaient le séjour ; une société brillante et choisie s’y trouvait habituellement réunie. »

Mais si tout cela était bon et utile à rappeler, il faut bien dire que ce qui nous a le plus intéressé dans le livre de Jean-Louis Kuffer, c’est notre histoire à nous, celle de la littérature de l’après-guerre, celle de nos contemporains et voisins.

Bien sûr, il y a eu d’abord la première moitié du XXème siècle, dont il faut rappeler, modestement, pour ceux qui en sont les héritiers, qu’elle fut le grand moment de la littérature à Lausanne comme dans toute la Suisse romande. Mais surtout à Lausanne dans la mesure où Ramuz et les Cahiers vaudois ont été à l’origine de ce qu’il faut appeler l’identité littéraire romande. Une identité comme une invention : une manière d’écrire, de ressentir, d’appréhender le monde qui n’était plus celle de Paris et de son génie propre. L’écrivain vaudois et plus généralement romand pourra revendiquer et revendiquera désormais une littérature autonome, confinée dans un espace très petit, mais pas provinciale pour autant, parce que dégagée d’un mode d’être issu de la capitale.

Bien sûr, il y a eu d’abord la première moitié du XXème siècle, dont il faut rappeler, modestement, pour ceux qui en sont les héritiers, qu’elle fut le grand moment de la littérature à Lausanne comme dans toute la Suisse romande. Mais surtout à Lausanne dans la mesure où Ramuz et les Cahiers vaudois ont été à l’origine de ce qu’il faut appeler l’identité littéraire romande. Une identité comme une invention : une manière d’écrire, de ressentir, d’appréhender le monde qui n’était plus celle de Paris et de son génie propre. L’écrivain vaudois et plus généralement romand pourra revendiquer et revendiquera désormais une littérature autonome, confinée dans un espace très petit, mais pas provinciale pour autant, parce que dégagée d’un mode d’être issu de la capitale.

A partir des années 1920, nos écrivains auront un pied dedans (la Suisse politique, économique, administrative) et un pied dehors (la France qui reste notre espace culturel). C’est à Lausanne, à partir du début du siècle, que s’élaborera cette forme d’ambiguïté qui nous définit encore aujourd’hui.

Ce qui est vrai pour Ramuz l’a été aussi pour Cingria et pour tous les écrivains de ce pays nés ici et qui sont restés ici. Ceux qui n’étaient pas d’accord sont partis, tels Cendrars, Pinget ou, dans une moindre mesure, Denis de Rougemont. On remarquera que la plupart d’entre eux n’étaient pas Vaudois, si l’on excepte Edouard Rod. On pourrait presque dire que les Vaudois, et d’abord les Lausannois, sont ceux qui sont restés ou n’ont pas été voyageurs, comme Nicolas Bouvier. Ceux qui sont restés, finalement, ont trouvé les moyens d’écrire et de publier dans leur pays.

A partir des années 60, Jean-Louis Kuffer a lu, suivi, connu tous les acteurs de la littérature romande et, bien entendu, avant tout les écrivains et éditeurs lausannois. Il a été si proche d’eux, et pendant 40 ans, que personne en Suisse romande n’était plus autorisé à écrire ce livre qui raconte la littérature vue de Lausanne. Il est né à Lausanne et vit et travaille toujours à Lausanne. Il était si pressé d’être critique littéraire qu’il a court-circuité ses études de lettres. D’abord à l’ex-Tribune de Lausanne, de René Langel, puis à 24 heures, il est l’écho, le miroir, l’interlocuteur des écrivains d’ici (en priorité), mais aussi d’ailleurs.

L’histoire littéraire lausannoise, avec ses acteurs, ses mœurs, ses rituels a trouvé ainsi son historien. D’autant plus complice qu’il est l’un des leurs. Proche de l’édition, présent dans toutes les manifestations, il est aussi écrivain et non des moindres. Il n’est pas un aspect de la vie lausannoise culturelle qu’il ne connaisse. Nous avions déjà beaucoup de livres sur nos écrivains, mais très peu qui aient su faire le pont entre le passé et un présent tout proche. La meilleure façon de connaître Lausanne, c’est d’entrer dans ses livres et la meilleure façon d’entrer dans ses livres, c’est de commencer par lire les Impressions d’un lecteur à Lausanne de Jean-Louis Kuffer.

L’histoire littéraire lausannoise, avec ses acteurs, ses mœurs, ses rituels a trouvé ainsi son historien. D’autant plus complice qu’il est l’un des leurs. Proche de l’édition, présent dans toutes les manifestations, il est aussi écrivain et non des moindres. Il n’est pas un aspect de la vie lausannoise culturelle qu’il ne connaisse. Nous avions déjà beaucoup de livres sur nos écrivains, mais très peu qui aient su faire le pont entre le passé et un présent tout proche. La meilleure façon de connaître Lausanne, c’est d’entrer dans ses livres et la meilleure façon d’entrer dans ses livres, c’est de commencer par lire les Impressions d’un lecteur à Lausanne de Jean-Louis Kuffer.

C.F.

Jean-Louis Kuffer. Impressions d’un lecteur à Lausanne. Campiche, 2007, 223p.

Jean-Louis Kuffer. Impressions d’un lecteur à Lausanne. Campiche, 2007, 223p.

Cet article est à paraître dans la prochaine livraison du Passe-Muraille, No 74, décembre 2007. Claude Frochaux, ancien éditeur aux éditions L'Age d'Homme, aux côtés de Vladimir Dimitrijevic, est l'auteur de nombreux livres, romans et essais, parus au Seuil et à L'Age d'Homme, notamment. Son ouvrage majeur s'intitule L'Homme seul, paru à L'Age d'Homme en 1996, Prix Lipp 1997, constituant une vaste réflexion sur l'évolution de la culture occidentale, reprise plus récemment dans Regard sur le monde d'aujourd'hui, paru en Poche Suisse en 2005, à L'Age d'Homme.

Claude Frochaux, ancien éditeur aux éditions L'Age d'Homme, aux côtés de Vladimir Dimitrijevic, est l'auteur de nombreux livres, romans et essais, parus au Seuil et à L'Age d'Homme, notamment. Son ouvrage majeur s'intitule L'Homme seul, paru à L'Age d'Homme en 1996, Prix Lipp 1997, constituant une vaste réflexion sur l'évolution de la culture occidentale, reprise plus récemment dans Regard sur le monde d'aujourd'hui, paru en Poche Suisse en 2005, à L'Age d'Homme. -

Calvin & Co à Sin City

Avec La Vie mécène, Jean-Michel Olivier brosse un superbe portrait de mécène aventurier, généreux et canaille, sur fond de fresque genevoise drolatique où se bousculent affairistes, artistes, gens de médias et politiciens plus ou moins identifiables.

A ceux, écrivains ou cinéastes, qui prétendent que la réalité helvétique n’est pas un bon sujet de roman, Jean-Michel Olivier inflige un joyeux démenti avec son dernier livre, régal d’humour et riche de pénétrantes observations sur notre société et ses drôles d’animaux, nos frères humains.

- Comment ce roman a-t-il germé ?

- Je rêvais depuis longtemps d’écrire un roman sur les rapports entre l’art et l’argent, en ayant à l’esprit quelques grandes figures de mécènes : les Médicis, Catherine II de Russie, les Guggenheim. Et plus

près de nous des gens comme Beyeler ou Metin Arditi. Pourquoi cette passion de l’art ? Pourquoi ce don ? Pour racheter quel crime ? Je tournais autour de ce thème sans savoir comment l’agripper, quand le

personnage d’Élias s’est imposé à moi. Je ne voulais pas qu’il parle directement. Mais qu’il soit raconté par tous ceux qui l’ont connu. Et dont il changé la vie. À partir de là, le roman s’est construit tout seul.

- Son ancrage à Genève est-il significatif ?

— Comme chacun, j’entretiens des rapports ambigus avec la ville où je vis. J’adore Genève, je crois la connaître assez bien. À chaque livre, j’essaie de percer un peu plus ses secrets. Car c’est la ville la plus

secrète du monde. Les grands politiques s’y rencontrent sans tapage. On y brasse des fortunes colossales. Les grands malades qui nous gouvernent viennent s’y faire soigner. Le secret — entre autres bancaire — est la clé de son lustre…

- Votre intention première était-elle de vous livrer à une charge satirique ?

- Je voulais écrire un roman noir qui attaque les Grandes-Têtes-Molles de l’époque (avocats à succès, astrologues, hommes politiques, stars de la TV). Mais très vite les personnages se sont incarnés. Ils ont acquis

leur propre autonomie. Et la satire, alors, est passée au second plan.

- Dans quelle mesure La Vie mécène est-elle un roman à clefs ?

— Il n’y a pas de clefs dans mon livre. Ou alors elles sont tellement évidentes qu’elles n’ouvrent rien ! Ce sont plutôt des clins d’œil à des personnages publics. Mais aucun des personnages principaux (sauf le peintre Mathieu Jour qui ressemble beaucoup à mon ami Marc Jurt, trop tôt décédé) n’a son modèle dans la vie réelle. Ce sont des extrapolations imaginaires.

- Qu’est-ce pour vous que le comique ?

- Le rire est une dimension essentielle des livres que j’aime et que j’admire (de Voltaire à Kundera, d’Albert Cohen à John Irving et tant d’autres). Par la distance qu’il établit entre le texte et le lecteur. Grâce au comique, ce dernier acquiert une liberté souveraine.

- L’enfant enlevé et sacrifié marque un changement de ton dans le roman. L’aviez-vous prémédité ?

- Non. Il n’était pas dans le plan de départ ! Il s’est imposé au fil des pages jusqu’à devenir le « centre névralgique » du roman. En lien avec la passion de son père pour le football (et celle de sa mère

pour le shopping !). Il a acquis peu à peu un visage. Il s’est mis à jouer, à courir, à faire entendre sa voix. Ce qui lui arrive est la hantise de tous les parents.

- Votre roman aborde des thèmes liés à l’argent (spéculation, trafics de toute sorte) et à ses incidences sur l’art et le sport, très présents dans la société qui nous entoure mais très absents du roman romand…

— La littérature (romande en particulier) reste très pudibonde. On y parle peu d’argent. Or je voulais donner un ancrage très matériel à la vie de mes personnages. Car tout a un prix dans notre société. Un beau tableau comme le transfert d’un joueur de football. Une voiture de sport comme une heure passée avec une escort girl. Je voulais montrer le prix des choses, le prix de la passion. Le prix d’une vie d’enfant…

- Hugo Loetscher affirme que le meilleur du roman contemporain, en Suisse, est essentiellement citadin. Qu’en pensez-vous ?

- Oui, c’est dans les villes, aujourd’hui, que se trament les destins les plus étonnants. La ville est un théâtre extraordinairement riche et vivant. Si Ramuz vivait aujourd’hui, je suis sûr qu’il écrirait sur la mythologie urbaine…

- Que signifie le titre de La Vie mécène ?

- C’est à la fois la vie (et la mort) d’un mécène genevois et la vie elle-même qui reste un présent obscur, miraculeux. Tout le livre tourne autour de ça : le présent, l’offrande, le plaisir, le sacrifice.

Une très humaine comédie noire

Une très humaine comédie noire

C’est une comédie cernée d’ombre que La vie mécène, une satire carabinée mais sans aigreur, un tableau de notre époque qui se déploie en galerie de portraits incisifs et généreux à la fois. La figure centrale, Elias S., dont le corps lesté de lingots d’or est retrouvé par un pêcheur au large de Nyon en 1993, est un personnage richissime à la mémoire duquel, 10 ans plus tard, un musée d’art moderne révélera ses fabuleuses collections. Né tout nu au Maroc, il a fait fortune à l’avènement de Mitterrand en trafiquant entre France et Suisse. De très juteuses affaires frisant parfois le code calviniste (notamment son réseau d’escort girls recruté à l’université) permettent à cet amateur (instinctif) d’art, de musique et de football – passions de l’auteur lui-même, qui en parle avec un formidable brio - de jouer un rôle majeur à Genève. Or la saga d’Elias, et son portrait à facettes, sont constitués par les récits alternés d’une dizaine de personnages (sa femme, son double crapuleux, un peintre dont il raffole, une lettreuse fouettant les messieurs dans son alcôve, un coach de foot, une pianiste de jazz, un journaliste tatoué en maori, etc.), dans lesquels le romancier se coule en médium. Il en résulte un roman mené à la cravache où l’on éclate de rire à tout moment, jusqu’à l’événement tragique (l’enlèvement et l’assassinat de Jonah, fils du mécène) qui lui donne sa touche de gravité, avant une conclusion grinçante à souhait.

Jean-Michel Olivier. La Vie mécène. L’Age d’Homme, coll. Contemporains, 271p.

Cet entretien a paru dans l’édition de 24 Heures du mardi 20 novembre 2007. -

Le Cabaret TasteMot à la fête

Lectures et spectacles : le nouveau Crachoir lausannois.

Soirée d’ouverture avec Pamela’s Parade et une douzaine de comédiens.

Les lectures publiques foisonnent en Suisse romande, de manière souvent dispersée et sans liens entre elles. D’où l’idée de « fédérer » de multiples forces en un lieu convivial qui relancerait le mémorable Crachoir de l’Arsenic animé naguère par Domenico Carli. Celui-ci fait d’ailleurs partie de l’équipe fondatrice du Cabaret Tastemot - avec Martine Corbat, Pierre-Louis Péclat, Ahmed Belbachir, Michel Sauser et JLK -, lancé demain soir au Théâtre 2.21 avec une Spam Session des musiciens de Pamela’S Parade modulant des textes publiés chez art&fiction.

En deuxième partie : une douzaine de comédiens romands (dont Martine Corbat, cheville ouvrière du TasteMot, caroline Althaus pour La Cie François Marin, Georges Brasey, Lionel Frésard, Gaëlle Graff (voix et violoncelle), Jacques probst et Emmanuel Vuilloud, Marie-Aude Guigbnared du Théâtree n flammes, Julien onti (flûtes) et Frank Semelet) déploiera un florilège de textes d’auteurs romands, de Blaise Cendrars à Jean-Marc Lovay en passant par José-Flore Tappy, Pierre-Louis Péclat et Adrien Pasquali, Philippe Jaccottet, Gustave Roud et JLK.

A préciser que la salle 2 du 2.21 se prête à « taster » de la papille et du gosier…

Dans la foulée, l’affiche de la première saison s’annonce à la fois riche et d’un niveau « pro » garanti, avec des soirées consacrées à Antonin Moeri (Bingo sera lu par Salvatore Orlando) et Marius Daniel Popescu (le 29 novembre), Jacques Roman (en janvier), Catherine Safonoff, des auteurs jurassiens, Anne-Sylvie Sprenger ou Jacques Chessex, chaque lecture-spectacle pouvant s’enrichir d’ajouts et autres improvisations. Par la suite, le TasteMot se propose d’essaimer en Suisse romande, notamment à Genève et Yverdon-les-Bains.

Lausanne. Théâtre 2.21, le 25 octobre, à 21h.Entrée libre. Contacts : 079 662 65 59 ou 021 311 65 40.

-

Une rentrée cache l'autre

EDITION ROMANDE Nos éditeurs accusent le coup de la déferlante française. Avec une offre à la baisse mais qui reste riche et variée. Aperçu sélectif.

Quels livres publiés en Suisse romande sont-ils à recommander ces temps prochains ? Après l’impossible exercice consistant à trier dans la masse des 727 nouveaux romans de la rentrée française, la tâche du chroniqueur est nettement plus facile. Hélas, pourrait-on dire, car l’édition romande s’étiole (lire encadré) et fait de moins en moins le poids sur le marché du livre. Autant dire que la tâche des « passeurs », consistant à repérer des livres originaux qui ne « marcheront » pas de manière aussi probable que Zaïda, le dernier pavé romanesque d’Anne Cuneo paru chez Campiche et déjà présenté en ces colonnes.

A la même enseigne, dans un registre d’observation et d’expression très vif et fouaillant le « quotidien » de 2001, Antonin Moeri nous revient avec son neuvième livre, après Le sourire de Mickey, intitulé Juste un jour et passant au scanner verbal, sur fond de « monde nickel dominé par l’urgence et la proximité », un quatuor familial en séjour dans le paradis programmé d’une station de sports d’hiver. Il y a du Houellebecq, en moins nihiliste et en plus nuancé, chez cet ironiste walsérien qui a l’art de prendre les lieux communs au piège de sa lucidité, et de jouer avec l’oralité de manière nouvelle.

A la même enseigne, dans un registre d’observation et d’expression très vif et fouaillant le « quotidien » de 2001, Antonin Moeri nous revient avec son neuvième livre, après Le sourire de Mickey, intitulé Juste un jour et passant au scanner verbal, sur fond de « monde nickel dominé par l’urgence et la proximité », un quatuor familial en séjour dans le paradis programmé d’une station de sports d’hiver. Il y a du Houellebecq, en moins nihiliste et en plus nuancé, chez cet ironiste walsérien qui a l’art de prendre les lieux communs au piège de sa lucidité, et de jouer avec l’oralité de manière nouvelle.On rit également à faire blêmir Calvin, loin des langueurs nombrilistes de l’âme romande, avec La Vie Mécène de Jean-Michel Olivier, à paraître à L’Age d’Homme et constituant un portrait à multiples reflets d’un affairiste genevois de haute volée, viveur et grand intuitif en matière d’art et de musique, bienfaiteur prodigue du club de foot local et de moult institutions et créateurs. Sans être un roman à clef, cette satire menée au pas de charge ne manquera pas de faire quelques vagues au bout du lac.

Dans le même club des « quinquas », Serge Bimpage propose, à L’Aire, avec Pokhara, le récit d’une virée au Népal réunissant deux vieux copains, dont les retrouvailles scellent un double bilan de leurs trajectoires respectives et de la vie en général, jusqu'au dénouement émouvant. Emotion aussi, mais sans rien de commun, dans le nouveau roman d’Asa Lanova, paru chez Campiche sous le titre de La nuit du Destin, quête existentielle et spirituelle de belle écriture, et dans le Journal de Bagdad d’Elisabeth Horem, représentant la part « brute » du roman Shrapnels.

Si la relève juvénile brille par son absence, le deuxième roman d’Angel Corredera (37 ans) à L’Aire, après une entrée remarquée en littérature avec La confrontation, était attendu et tient ses promesses dans une narration beaucoup plus ouverte qui explore, en perspective cavalière, le monde de la fin des « seventies ». De son côté, également à L’Aire, Loyse Pahud évoque les années 60-75 dans le récit choral de Casse-tête. Plus directement autobiographique et enjouée, La vallée de la jeunesse d’Eugène, publiée à La Joie de lire, revisite une enfance et une adolescence partagées entre la Roumanie d’origine de l’auteur et sa découverte du monde, par le truchement de vingt objets qui lui ont fait du bien ou du mal.

Si la relève juvénile brille par son absence, le deuxième roman d’Angel Corredera (37 ans) à L’Aire, après une entrée remarquée en littérature avec La confrontation, était attendu et tient ses promesses dans une narration beaucoup plus ouverte qui explore, en perspective cavalière, le monde de la fin des « seventies ». De son côté, également à L’Aire, Loyse Pahud évoque les années 60-75 dans le récit choral de Casse-tête. Plus directement autobiographique et enjouée, La vallée de la jeunesse d’Eugène, publiée à La Joie de lire, revisite une enfance et une adolescence partagées entre la Roumanie d’origine de l’auteur et sa découverte du monde, par le truchement de vingt objets qui lui ont fait du bien ou du mal.Digressions et varia

Comme souvent, « nos » écrivains brillent autant sinon plus dans l’essai digressif que dans le roman, mais c’est entre les deux genres que Jean-Bernard Vuillème module la narration très originale d’Une île au bout du doigt, paru chez Zoé où le nomadisme cher à Bouvier rebondit. De la même façon, Jil Silberstein, à L’Age d’Homme, combine profession de foi personnelle et variations littéraires dans La neuvième merveille. Chez le même éditeur, entre autres publications débordant largement nos étroites frontières (avec la poésie complète de D.H-Lawrence, La paix soit avec vous de Vassili Grossman ou Les contes de l’Arbalète de G.K. Chesterton), les « fans » de Georges Haldas retrouveront ses fameux carnets (2005) avec Paroles nuptiales. Sous le signe de l’ « état de poésie », les éditions Empreintes promettent, en fin d’année, de nouveaux recueils d’Antonio Rodriguez et de Matthias Tschabold, et L’Aire propose un recueil du Lausannois Pierre Katz, sous le titre d’Angoisses.

Comme souvent, « nos » écrivains brillent autant sinon plus dans l’essai digressif que dans le roman, mais c’est entre les deux genres que Jean-Bernard Vuillème module la narration très originale d’Une île au bout du doigt, paru chez Zoé où le nomadisme cher à Bouvier rebondit. De la même façon, Jil Silberstein, à L’Age d’Homme, combine profession de foi personnelle et variations littéraires dans La neuvième merveille. Chez le même éditeur, entre autres publications débordant largement nos étroites frontières (avec la poésie complète de D.H-Lawrence, La paix soit avec vous de Vassili Grossman ou Les contes de l’Arbalète de G.K. Chesterton), les « fans » de Georges Haldas retrouveront ses fameux carnets (2005) avec Paroles nuptiales. Sous le signe de l’ « état de poésie », les éditions Empreintes promettent, en fin d’année, de nouveaux recueils d’Antonio Rodriguez et de Matthias Tschabold, et L’Aire propose un recueil du Lausannois Pierre Katz, sous le titre d’Angoisses.Forcément partiel, cet aperçu ne saurait s’achever sans faire mention, pour les vingt ans des éditions Noir sur Blanc, au rayonnement également international, de la parution de Balthazar, l’autobiographie de Slawomir Mrozek, et d’un superbe recueil de nouvelles d’auteurs de l’ancienne « autre Europe », Bienvenue à Z., titre éponyme de Mikhaïl Chichkine. Ce dernier, qui domine la rentrée française avec son génial Cheveu de Vénus (Fayard) avait marqué le dernier Salon du livre de Genève avec La Suisse russe, captivant aperçu de la découverte de notre pays par les écrivains du sien, auquel fait écho aujourd’hui Vivre en Russe de Georges Nivat.

Au même rayon des regards croisés, rappelons enfin la publication, en mai dernier chez Metropolis, d’un épatant Petit guide de la Suisse insolite, sous la plume de Mavis Guinard. Autant dire que la rentrée ne se fait pas à un mois près…

Au même rayon des regards croisés, rappelons enfin la publication, en mai dernier chez Metropolis, d’un épatant Petit guide de la Suisse insolite, sous la plume de Mavis Guinard. Autant dire que la rentrée ne se fait pas à un mois près… Déclin ou transition ?

La rentrée littéraire romande n’est plus ce qu’elle était il y a une vingtaine d’années, où l’on pouvait annoncer chaque automne une centaine de titres nouveaux, rien qu’en littérature, témoignant d’une vitalité remarquable de nos écrivains autant que de nos éditeurs, dont le travail était suivi par une quinzaine de « passeurs » fidèles dans les journaux et à la radio, et par un public attentif.

Une édition littéraire comme nous l’avons connue au XXe siècle, de sa première « refondation » autour de Ramuz, puis avec Mermod et les grands clubs de la Guilde et de Rencontre, ensuite avec Vladimir Dimitrijevic et Bertil Galland, et la pléiade de leurs pairs plus jeunes (Marlyse Pietri, Michel Moret, Bernard Campiche), existera-t-elle encore dans vingt ans ?

La question se pose à la fois du fait de la fin de carrière des plus âgés, la modification de la donne du marché du livre en Suisse romande et la relève à peu près inexistante, tant des éditeurs que des auteurs.

Une édition vivante, dans une province comme la nôtre, ne se fait pas qu’avec des subventions mais avec ces entrepreneurs « visionnaires » que sont les vrais éditeurs, agissant en terrain socio-économique et culturel favorable, pour un public disponible. Or ces conditions, réunies jusque-là, ne le seront probablement plus demain, sauf miracle. Mais ce déclin est-il irréversible et fatal. Pour l’édition romande littéraire telle que nous l’avons connue, la chose est probable. Cela signifie-t-il la mort de la littérature dans ce pays ? Sûrement pas, mais qui pourrait dire comment le « biotope » se renouvellera ? Ramuz le disait en évoquant les grands moments de culture et de civilisation: cela dépendra des hommes. Et tant qu’il y aura des hommes…

Cette présentation a paru dans l'édition de 24Heures du 25 septembre 2007.

POST SCRIPTUM

Un livre absolument magnifique m'est arrivé ce midi, que j'ai lu d'un souffle en une heure, et que je relirai trois fois avant d'en écrire quoi que ce soit. Il s'agit du deuxième ouvrage de Philippe Rahmy, après Mouvement par la fin, portrait de la

Un livre absolument magnifique m'est arrivé ce midi, que j'ai lu d'un souffle en une heure, et que je relirai trois fois avant d'en écrire quoi que ce soit. Il s'agit du deuxième ouvrage de Philippe Rahmy, après Mouvement par la fin, portrait de la  douleur, paru chez Cheyne en 2005. En soixante pages étincelantes, belles à pleurer mais sans une once d'auto-compassion ou de ressentiment tournant à vide, Demeure le corps sublime le chaos et la catastrophe avec une puissance verbale extraordinaire, alternant le cri et le blues, l'imprécation et la supplique enfantine. Philippe Rahmy, né à Genève en 1965, est-il un auteur romand et fait-il encore partie de la relève ? On s'en bat l'oeil, mais on se l'arracherait aussi bien de ne pas lire Demeure le corps.

douleur, paru chez Cheyne en 2005. En soixante pages étincelantes, belles à pleurer mais sans une once d'auto-compassion ou de ressentiment tournant à vide, Demeure le corps sublime le chaos et la catastrophe avec une puissance verbale extraordinaire, alternant le cri et le blues, l'imprécation et la supplique enfantine. Philippe Rahmy, né à Genève en 1965, est-il un auteur romand et fait-il encore partie de la relève ? On s'en bat l'oeil, mais on se l'arracherait aussi bien de ne pas lire Demeure le corps. -

A l'enfant perdu

Echos romands d’un thème universel

Echos romands d’un thème universel

De l’hymne funèbre bouleversant à la défunte petite princesse, remontant à l’Antiquité égyptienne, aux multiples modulations actuelles du thème, notamment chez Philippe Forest qui y revient dans son nouveau roman, Le nouvel amour, non sans complaisance (ne va-t-il pas jusqu’à invoquer « l’ivresse » qu’il a tirée de « ce néant » ?), la mort d’un enfant a suscité d’innombrables pages de la littérature universelle.

Jadis considéré comme plus « naturel », alors qu’on en parle aujourd’hui comme d’un « scandale absolu », ce drame aux variantes multiples n’est jamais « mesurable » en intensité ni « comparable » non plus de cas en cas. En témoignent quelques exemples romands récents, dont le dernier paru est l’ouvrage de la théologienne Lytta Basset, intitulé Ce lien qui ne meurt jamais et mêlant des pages du journal intime tenu par l’auteur après le suicide de son fils, âgé de 24 ans, et des réflexions plus amples nourries par sa foi. Dans le même genre du témoignage-exorcisme, on peut rappeler aussi Survivre à Antoine de notre confrère Michel Pont (L’Aire, 2005), où l’élément de culpabilité intervenait comme dans Tom est mort.

La souffrance découlant de la mort d’un enfant ne tient ni à son âge ni aux causes du décès, ainsi que l’illustre Pierre Béguin dans Jonathan 2002, récit également autobiographique mais à texture plus littéraire, où il est question de la mort d’un nouveau-né et de son retentissement affectif et existentiel sur le couple, avec une perception très aiguë de ce que vit la mère. Enfin, vingt ans après Carême de Marie-Claire Dewarrat, mémorable transposition romanesque d’un deuil (L’Aire, 1985), Rose-Marie Pagnard a traduit une douleur semblable quoique plus sublimée dans son beau roman dont le titre, Revenez, chère images, revenez évoque la mélodieuse et lancinante mélancolie.

J.-L.K.

Lytta Basset, Ce lien qui ne meurt jamais. Albin Michel, 218p. Pierre Béguin, Jonathan 2002. L’Aire, 115p. Rose-Marie Pagnard, Revenez, chères images, revenez. Le Rocher, 145p.Image ci-dessus: fragment de l'Arbonie de Jephan de Villiers

-

L'humeur vagabonde de Charles Sigel

L’exercice de la chronique, et notamment sur les ondes volatiles de la radio, n’est souvent qu’une gorgée de paroles et de pensées, d’impressions momentanées ou d’opinions de circonstance ; « un petit morceau de temps », précise Charles Sigel, « sitôt trouvé, sitôt perdu ».

Il suffit cependant d’une présence personnelle, d’un regard et d’une voix, d’une manière à soi de capter l’air du temps et d’un ton, d’un style propres à restituer le sel des jours, pour que la chronique devienne un art, et c’est la constatation qui s’impose à la lecture des billets de Charles Sigel réunis dans Le zist et le zest, constituant un choix d’une quarantaine de ses deux-cent cinquante salutations matinales du lundi sur Radio suisse romande Espace 2, à huit heures moins un quart : autant de « minutes heureuses », selon le mot de Georges Haldas emprunté à Baudelaire, autant d’instants précieux débourbés du tout-venant quotidien.

Celui-ci est parfois, même le plus souvent, bien gris. Mais le gris est aussi une couleur. Le gris Simenon, mouillé de pluie, est également un confort. C’est que l’être humain, ce drôle d’animal à l’âme compliquée, éprouve « du plaisir à être triste ». Charles Sigel précise avec un bon sourire : « L’homme adore le changement, mais voudrait que ce soit toujours pareil. Il est très content de vivre à une époque comme celle-ci, effervescente, épatante, éruptive, épuisante, mais il cultive sa nostalgie. Il fréquente des brocantes où il achète de vieilles marmites, des tables de toilette à plateau de marbre, des photos d’ancêtres qui ne sont pas les siens, dans des cadres ovales. Des armoires normandes de style basque, du poisson de la semaine dernière»…

On aura noté le ton et le rythme de ces phrases : d’un véritable écrivain, du côté d’Alexandre Vialatte, d’ailleurs cité diverses fois, dont Charles Sigel, natif de Lyon et habitant juste en face de chez nous, à Thonon-les-Bains, partage le décentrage du regard, la distance quand il le faut, mais aussi l’adhésion généreuse et la curiosité omnivore, la tenue et le bon naturel provincial, le savoir et le goût des saveurs qui, dans une civilisation complète, situent chaque chose à sa place.

Le chroniqueur parle de tout parce que le monde est fait de tout : de Sagan qui disparaît après avoir filé comme une étoile, « une sorte de James Dean, maigrichonne, bafouillante, subtile, providentielle » avec un « côté Mauriac », sur lequel le chroniqueur bifurque tout à trac, citant une phrase de l’écrivain « feutré, invisiblement audacieux », taxé justement de « vieille corneille élégiaque », dans un de ses bloc-notes où il parlait de La Mouette de Tchekhov : « Non, l’homme n’est pas naturellement bon ; il est avare, dur, vaniteux, sensuel, égoïste et lâche, mais dans ce théâtre une profonde nappe de tendresse et de douleur relie tous les êtres ».

Cette phrase de Mauriac, Charles Sigel ou Vialatte auraient pu l’écrire, le théâtre de Tchekhov est le théâtre du monde et cette « nappe de tendresse et de douleur » se retrouve dans Le zist et le zest.

Ainsi qu’il parle, à la retraite d’Yves Saint-Laurent, de ce que signifie au fond la mode et ses « fantômes esthétiques » mimant « une sorte de musique de l’être », de l’image que se fait telle petite fille irakienne des Américains ou de ce qu’a représenté le 11 septembre « en réalité », de la grâce du chanteur Hugues Cuenod ou de la disparition annoncée de 3000 langues en ce nouveau siècle, de l’humanité voguant entre Big Bang et 31 décembre prochain, des derniers perroquets Kakapos (86 individus), de la nuit silencieuse de Florence, de la beauté des femmes, d’une petite maison de notre enfance à tous appelée La Capite, de notre cher passé et de notre exciting futur, de Proust ou de pauvres réfugiés rejetés sur nos rivages, Charles Sigel fait-il œuvre à sa façon de poète, en cela qu’il enlumine, par ses propos à la fois si modestes en apparence et si pénétrants, pleins d’urbanité et d’humanité, tantôt malicieux et tantôt nimbés de mélancolie, les heures dures et douces de notre temps humain.

Charles Sigel, Le zist et le zest. Editions Zoé, 171p.

Charles Sigel, homme de très grande culture et de rare qualité d'écoute, anime tous les dimanches après-midi, sur Radio Suisse Romande Espace 2, une émission tout à fait remarquable, intitulée Comme il vous plaira. Le principe de l'émission consiste en un entretien de deux heures de temps (!), durant lequel sont diffusés des morceaux de musique choisis par l'invité. Ce dimanche 19 août: promenade à travers Venise avec la musicologue Sylvie Mamy, spécialiste d'opéra italien à qui rien de ce qui touche aux castrats napolitains n'échappe...

Charles Sigel est également l'auteur d'une autre émission passionnante, le samedi matin à 10h., sur RSR La 1e, intitulée L'humeur vagabonde. Il y raconte actuellement Alma Mahler, la fiancée du vent. Troisième épisode samedi prochain.

-

Moi je et moi l’autre

AUTOFICTIONS Trois auteurs romands, Alain Bagnoud, Guy Poitry et Germano Zullo, revisitent leurs souvenirs d’enfance.

Les auteurs français contemporains souffriraient de nombrilisme, à en croire le récent pamphlet de Tzvetan Todorov intitulé La littérature en péril, et ce même reproche a souvent été adressé aux écrivains romands, tous fourrés dans le même sac qu’un Amiel dont le monumental Journal intime fait figure d’emblème du repli sur soi. Or s’il y a du vrai dans ces observations, celles-ci risquent de devenir un cliché mortifère et un oreiller de paresse pour ceux qui jugent d’avance sans y aller voir, alors que la réalité détaillée et nuancée est évidemment bien plus intéressante, riche et variée que cela.

A preuve : les trois récits récents du Valaisan Alain Bagnoud (né en 1959), du Genevois Guy Poitry (né en 1956) et de l’Italo-Suisse Germano Zullo (né en1966), qui évoquent leurs jeunes années pour mieux se définir par rapport à leur « tribu » familiale et à tout un monde en mutation. Loin de se borner à de stériles ruminations, ces livres répondent au contraire au besoin légitime, dans un monde qui se dépersonnalise, de se situer dans son rapport avec le monde environnant.

Avec son sixième ouvrage, après un portrait retouché de Saint Farinet qui rompait avec certaines idées reçues, Alain Bagnoud donne ce qui, de toute évidence, est son meilleur livre à ce jour, sous un titre qui annonce à la fois sa forme symbolique et son contenu: La Lecon de choses en un jour. A travers la journée symbolique d’un 19 mars de son enfance, sous le patronage de saint Joseph, Alain Bagnoud revit, en alternant les temps du présent des verts paradis et l’imparfait du ressouvenir, son entrée solennelle dans ce que son grand-père appelle « l’âge de rijôn », où va enfin commencer « la vraie vie ». Si le garçon rêve d’une « ordination officielle » à la façon des tribus archaïques, et s’il lui semble que son père et le père de son père, ce matin-là, le considèrent plus sérieusement que la veille, son initiation n’en sera pas moins tâtonnante et tiraillée. Ainsi, son désir d’hériter des secrets du vieux Milon, qui est un peu le sorcier du village, est-il contrarié par l’idéologie dominante du catholicisme de Monsieur le curé, des mères et de l’institutrice Augustine impatiente de former des ingénieurs, traquant le vice baveux des garçons que menace un avenir de « blousons noirs » ou de « socialistes », et considérant que les étrangers doivent être matés et que les Juifs ont été justement punis pour avoir crucifié Notre Seigneur…

Au mitan des années 60, le Valais que Bagnoud décrit par le menu, au fil d’une véritable fresque ethno-littéraire qui rappelle Le village dans la montagne de Ramuz, est le lieu d’une mutation brutale dont ont déjà témoigné Maurice Chappaz ou Germain Clavien, entre croyances ancestrales et réfrigérateurs « trois étoiles », conservatisme verrouillé et fuite en avant dans la nouvelle économie que symbolisent les investissement d’une station de ski. Or le grand intérêt de ce récit tient à son mélange de candeur naïve, sous le regard du gosse qui rapporte ce qu’il voit avec une précision malicieuse pure de tout préjugé, et de lucidité critique quoique nuancée d’empathie par l’auteur approchant la cinquantaine.

A la somme d’observations cristallisées par le truchement de personnages superbement dessinés s’ajoute, avec l’insertion de termes patoisants, une approche de la réalité à travers le parler des gens qui donne au livre sa pâte et sa vivacité proprement théâtrale. Autant dire qu’on est loin, très loin du nombrilisme décrié dans ce livre à l’écriture non peaufinée et bruissant de bonne vie.

Amarcord Italo-helvète

Amarcord Italo-helvèteLe nom de Germano Zullo est déjà connu par les albums pour enfants que l’auteur co-signe avec la dessinatrice Albertine, lumière de ses jours dont on apprend, dans la constellation de ses souvenirs, comment elle a relayé la « lampe » maternelle. Imprégné de tendresse et d’humour, voici donc l’autoportrait kaléidoscopique de celui qui n’en finit pas, depuis ses tendres années, de rêver d’écrire un roman intitulé Des monstres sur Mars, qu’il lui faudra au moins deux cents pour achever… Quant au présent récit, plus à fleur de terre, il nous enchante par l’observation d’une allègre tribu italienne issue du village au nom prédestiné de Gioia (la joie…) où l’on parle le « gioiese » et dont la frise des personnages a son pendant italo-suisse à Genève, à commencer par une dame D. qui enseigne la musique avec la Méthode rose au risque d’enquiquiner le piano enfermé dans sa boîte comme un cheval triste…

On pense au savoureux Amarcord de Fellini en assistant au « film » des souvenirs de Germano Zullo, égrenés dans une langue claire et nette, jusqu’à l’âge de pianoter sur de douces chairs en écoutant Let’s spend the night together des Stones. C’est frais et revigorant, à la fois très personnel et grand ouvert au monde.

De différence en ressemblance

De différence en ressemblanceGrandir sous le signe de Corydon quand on a une mère née à Croydon qui n’en finit pas de « lutter contre les hommes » fait figure, sinon de destinée : au moins de problématique programme existentiel, dont Guy Poitry détaille les tribulations avec autant de lucidité douloureuse que de souci d’émancipation et, dans un récit à subtil contrepoint, de juste distance. Quand on est né dans une « petite famille », à tous les sens du terme, qui ressemble terriblement à un million de petites familles d’un petit pays attaché à ses conventions sociales et morales, se découvrir « différent », parce que sensible, poreux, rêveur, et bientôt porté à raconter des histoires (donc forcément songe-creux et menteur pour les gens qui ont les pieds sur terre et le cataplasme pour panacée médicale), et de plus en plus décalé, et finalement confronté à un désir réputé « la honte », nourrit autant de souffrance secrète que de possibilités de liberté. Si le temps n’est plus celui de Gustave Roud ou de Jacques Mercanton, où l’homosexualité relevait du secret, excluant le « coming out », la préférence que Guy Poitry se découvre et finit par affirmer n’en est pas moins vécue dans la difficulté, exacerbée par la vindicte maternelle. Or ce récit vaut aussi, surtout même, par tout ce qui porte à la ressemblance humaine : la poésie et le musique, l’amitié et l’amour quel qu’il soit ; enfin la justesse d’une voix frémissante de sincérité.

Alain Bagnoud, La leçon de choses en un jour. L’Aire, 292p.

Germano Zullo. Quelques années de moins que la lune. La Joie de Lire, 97p.

Guy POITRY. Comme un autre. La Joie de lire, 224p.

Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 13 mars 2007.

-

Jack le crack

Hommage à un frondeur poète

« La mort, ce serait le rêve si, de temps en temps, on pouvait ouvrir un œil », écrivait Jules Renard dans son Journal. C’est la phrase que Jack Rollan a fait reproduire sur le faire-part de son décès, survenu le 3 mai 2007 et annoncé aux médias après la dispersion de ses cendres à la surface des eaux du Léman.

Jack Rollan, en Suisse romande, était connu comme le loup blanc. Ce fut le chroniqueur satirique le plus talentueux de nos régions, d’abord à la radio, puis dans les journaux où, durant près d’un demi-siècle, il distilla un Bonjour irrévérencieux envers tous les pouvoirs établis. Aventureux de nature, mais peu doué pour l’organisation durable, il fonda un cirque, une maison d’édition et, avec son compère Roger Nordmann, cette entreprise extraordinaire que fut La Chaîne du bonheur, par le truchement de laquelle des millions furent collectés, à travers les décennies, pour aider les victimes de toutes les catastrophes, guerres et misères. Il écrivit aussi des livres, composa des chansons, se mit beaucoup de gens « bien» à dos et ne s’en trouva pas plus mal, mais pas plus riche non plus. Souvenir très personnel : Jack Rollan habitait, au temps de sa popularité sulfureuse, dans une somptueuse maison se dressant non loin de la nôtre, toute modeste. Sur sa porte était apposée une inscription solennelle : ON NE REçOIT QUE SUR RENDEZ-VOUS. Jack devait avoir trouvé cette plaque dans une brocante, mais c’est au sérieux que mon père la prenait. Ah le saltimbanque, ah le Don Juan, ah le directeur de cirque à la manque, mais pour qui se prenait-il donc !? Les deux voisins étaient nés la même année 1916. Je présume que, le ciel se faisant étroit, ils ont dû se retrouver là-haut et rient ensemble de tout ça en fumant leurs clopes. Ce qui est sûr, c’est que, des années, nous n’aurons manqué aucun de ses Bonjour...

On le revoit avec son chapeau sur l’œil, un peu canaille. On se rappelle la gouaille de son Bonjour légendaire à la radio, puis dans son canard du même nom, un peu boiteux. Ceux qui l’ont connu se rappelleront entre eux ses frasques et ses folies, si peu dans le grave goût romand, mais au fond qui était Jack Rollan ?

Il y a quelques semaines, il m’avait envoyé une brassée de poèmes inédits, qu’il avait tirés « d’un grand désordre » dû à son « génie personnel et à celui des femmes de ménage ». Hélas j’ai trop tardé à lui en parler, ne connaissant pas sa mauvaise santé, mais d’emblée m’avait frappé l’élan amoureux qui les traversait (leur titre d’ailleurs est Je t’aime – et variations), et la grâce ciselée de leur forme, leur mélange de naturel primesautier et d’élégance à l’ancienne, de vitalité joyeuse et de mélancolie aussi.

Jack Rollan écrivait ainsi dans un poème intitulé Coup de foudre, daté de 1998 : « C’est affreux de penser à vous/sachant qu’il faut y renoncer/puisque ma vie arrive au bout/alors que vous la commencez », et qui finissait sur ces vers exprimant bien le versant généreux de sa nature : « C’est affreux de penser à vous / mais plus affreux est de penser / que j’aurais pu mourir sans vous / avoir vue un instant passer »…

Parce qu’il était gouailleur et batailleur, on a souvent considéré Jack Rollan comme un bateleur plaisant mais en somme sans consistance. Or la beauté intérieure se révélant dans ses poèmes, qui lui fait par exemple écrire « Je t’aurais fait l’amour /en écoutant Ravel /A genoux, sans bouger, comme on fait sa prière », dévoile un aspect plus secret de sa personnalité, entre fantaisie et nostalgie. Jack Rollan qui saluait toute une époque passée en chantonnant Addio Vespa, écrivait aussi : « Je n’aime pas mon cœur/tabernacle d’un culte/où mon enfance en pleurs/déteste cet adulte/qui rate son bonheur », ou sous le titre d’Insomnie : « Je ne supporte pas/le bruit de cette rue, où je m’endors tout seul/où je m’endors sans toi/Je ne supporte pas/mon drap de toile écrue/ qui me fait un linceul/ puisque j’y dors sans toi »…

Coup de foudre

C’est affreux de penser à vous

Sachant qu’il faut y renoncer

Puisque ma vie arrive au bout

Alors que vous la commencez…

C’est affreux qu’un regard si doux

Puisse à ce point vous transpercer

Que le cœur en a comme un trou

Que plus rien ne pourra panser…

C’est affreux de savoir que tout

Nous sépare et peut vous blesser

Qu’un mot trop fort, qu’un mot trop fou

Pourrait à jamais vous chasser…

C’est affreux de rêver de vous

Vous caresser, vous enlacer

Et de se réveiller debout

Tandis que vous disparaissez…

C’est affreux de penser à vous

Mais plus affreux est de penser

Que j’aurais pu mourir sans vous

Avoir vue un instant passer… -

Un lecteur à Lausanne

Vient de paraître aux éditions Bernard Campiche,

Impressions d’un lecteur à Lausanne

Si Lausanne ne fut jamais vraiment un haut-lieu de littérature, la capitale vaudoise n’en a pas moins été, du Moyen Age à nos jours, le cadre d’une activité constante de l’édition et de la vie littéraire, avec des échappées sur l’Europe entière.

Qualifiée de « petite Athènes du nord » au temps de Voltaire, notre ville vit naître au début du XXe siècle, avec C.F. Ramuz et les Cahiers vaudois, une littérature romande à part entière marquée par la triple influence de la Réforme, du romantisme allemand et du goût français. Les grandes aventures de la Guilde du Livre et de Rencontre, avant l’essor impressionnant de l’édition romande dans les années 60, ont permis à plusieurs générations d’écrivains de s’exprimer et de trouver un public.

Après une évocation de Lausanne à travers ce que les écrivains en ont écrit, un portrait caustique de l’âme romande, un bref aperçu de chaque époque et un hommage aux artisans et passeurs du livre, ces Impressions d’un lecteur à Lausanne invitent à la découverte plus détaillée des œuvres contemporaines foisonnant à l’enseigne de la « seconde jeunesse » annoncée.

Infos et commandes : http://www.campiche.chJLK signe ses livres au Salon du livre de Genève, les après-midi, jusqu'au 6 mai. Le Passe-Muraille nouveau y est également présent.

-

Une oeuvre dictée par la vie

Entretien avec Catherine SafonoffL'écrivain genevois recevra cette semaine le Prix Dentan 2007. Et le Grand Prix de Littérature de la Ville de Genève, en mai prochain.

Certains livres semblent marqués au sceau d’une vérité personnelle profonde, que la transmutation de l’écriture rend valable pour tous. Et tels sont, précisément, les deux derniers récits-romans de Catherine Safonoff. Au nord du Capitaine, paru en 2002, évoquait la folle passion de la narratrice, double transparent de l’auteur, pour une espèce de Zorba crétois aussi sauvage et authentique que dangereusement voyou, lequel réapparaît dans Autour de ma mère, journal-roman oscillant entre les tribulations d’une mère nonagénaire irascible et perdue, et les derniers feux d’un impossible amour. Dès La part d’Esmé, son premier roman, Catherine Safonoff était entrée en écriture par les voies de l’exorcisme, sublimé par une écriture de grande qualité. Un manque d’amour initial, les aléas du couple, la difficulté de vivre, mais aussi les cadeaux de la vie, les enfants, les livres, les amitiés, se trouvent rebrassés dans la chronique proustienne et merveilleusement poreuse d’Autour de ma mère.

- Quelle sorte d’enfant avez-vous été ?

- Je suis fille unique. Jusqu’à cinq ans, notre famille vivait groupée dans une maison du quartier des Charmilles, où cohabitaient plusieurs générations, avec beaucoup d’enfants, car ma grand-mère accueillait encore des petits Français bousculés par la guerre. Nous vivions là dans une sorte de matriarcat, mené toute en douceur par Marie de Safonoff, la mère de mon père, qui avait épousé un Russe blanc exilé avant la Révolution, lequel disparut bientôt pour claquer sa fortune sur la côte française. Ce fut une bonne époque de mon enfance. Quand j’ai commencé l’école, je me suis retrouvée seule avec mon père et ma mère, et ce fut une autre chanson. Mes parents ne s’entendaient pas. Il y avait peu d’argent. Mon père était électricien aux postes. Ma mère avait repris une vocation institutrice. Pour moi, ce qui comptait était de sortir, pour échapper à leurs disputes.

- La lecture et l’écriture vous ont-t-elles aidée ?

- Certainement, malgré le fait qu’à part les livres de montagne de mon père, qui n’était heureux que dans la nature, et les ouvrages scolaires de ma mère institutrice, il n’y avait pas de livres à la maison. Un premier choc, que je dois à une camarade qui rangeait la bibliothèque de sa mère, a été la découverte de Colette, dont j’ai ensuite tout lu. Un vrai cadeau : plus encore que les sujets, c’est la magnificence de sa langue qui m’a enchantée. Par ailleurs, j’ai été sensibilisé à la bonne langue par ma mère. Plus tard, une autre révélation, sur le conseil de Georges Ottino, un professeur que j’aimais, fut celle de Pascal. Ensuite, lorsque j’ai commencé des études de lettres, j’ai pensé consacrer un travail aux romans de Robbe-Grillet. Mais l’écriture, ce fut bien plus tard. D’abord par compensation à des études de lettres où j’avais une peine énorme, et trop peu de moyens financiers. Ensuite par exorcisme existentiel. Mon premier roman, influencé par le Nouveau Roman, illisible et probablement nul, je l’ai écrit aux Etats-Unis, où je me trouvais avec mon second mari, boursier en recherche médicale, pour me prouver que j’en étais capable. Mais mon premier vrai livre, La part d’Esmé, est né d’une nécessité plus profonde : à vrai dire vitale, liée à l’état de malheur dans lequel j’ai vécu après la séparation d’avec le père de mes enfants.

- Comment Autour de ma mère a-t-il pris forme ?

- Lorsque ma mère a commencé à décliner, je me suis sentie si débordée, si désemparée par ce qui lui arrivait, avec cette dégradation physique et ce délire qui la prenaient alors qu’elle avait été la raison pure, tout cela, avec ces longs téléphones terribles, a fait que je me suis mise à tenir un journal pour tâcher d’y voir plus clair. D’un autre côté, l’espoir déçu de renouer avec celui que j’appelle le Capitaine accentuait le déséquilibre. Ecrire m’aidait peut-être à rétablir l’équilibre…

- Ecrire vous est-il aisé ?

- Très difficile. La grande difficulté consistant à passer de l’observation et de la perception des choses, à leur mise en mots et en forme.

- Quelle place les enfants ont-ils dans votre vie ?

- Sans parler du fait que je m’entends bien, aujourd’hui encore, avec mes deux filles, enfanter et vivre avec des enfants a été l’une des grandes expériences de ma vie, avec l’amour. En fait, je crois qu’on pourrait distinguer deux sortes d’écrivains : ceux pour qui les enfants comptent, et les autres…

- Qu’avez-vous à cœur de transmettre ?

- Peut-être ceci : qu’entre le monde et nous on peut établir un lien de parole, à la fois joyeux, sensible, triste s’il le faut, mais vivant. Que la parole entre deux êtres compte. Qu’il est important de se parler et de s’écouter les uns les autres. J’aime, pour ma part, écouter ce que les gens disent.

- Avez-vous le sentiment d’être un écrivain ?

- Pas plus aujourd’hui que jamais. A vrai dire, j’ai hâte d’en avoir finir avec les obligations que m’imposent ces prix et ces honneurs. La somme de 40.000 francs du Grand prix de la Ville de Genève, plus les 6000 francs du Prix Dentan, représente évidemment un sacré « paquet » pour moi, et je suis sensible à la reconnaissance, mais je me sens un peu écrasée par tout cela.

- Avez-vous de la peine à subvenir à vos besoins ?

- Je ne me plains pas. Lorsque mon père, résolu à en finir avec la vie, à l’âge de 82 ans, m’a appelée auprès de lui, il m’a dit qu’après sa mort j’aurais à me rendre à telle banque pour y retirer une certaine somme. Mon père, qui me refusait l’achat d’une paire de souliers lorsque j’étais adoéescente, y avait déposé pendant cinquante ans des bons de caisse, sur lesquels je vis encore… A présent, réconciliée avec lui, je vois mieux combien je ressemble à cet homme, si près de ses sensations immédiates, et qui avait des mots assez bruts, comme le sont mes pensées avant que je ne les police par les mots…

- Votre père et le Capitaine ont donc une ressemblance…

- Vous avez raison de faire ce lien. De fait, c’étaient deux êtres bruts de décoffrage, comme ont dit, avec une même force et une même pureté. Sans référence à Freud, je pense qu’il y a dans ma passion une recherche de mon père. C’est ce qui me faisait courir après cet homme. Dit comme cela, cela parait un peu vulgaire. Mais c’est bien de ça qu’il s’agit : d’ailleurs c’est très bien que, dans la vie, nous courions après quelqu’un…

Cet entretien a paru dans l’édition de 24Heures du 17 avril 2007. Photo: Florian Cella.

Catherine Safonoff. Autour de ma mère. Zoé, 2006.

-

Le singulier du féminin pluriel

Trois livres illustrent, non sans parentés sensibles, la vitalité de l’écriture féminine romande contemporaine.

Le féminin a-t-il une singularité en littérature ? L’écriture des femmes se distingue-t-elle en quoi que ce soit de celles des hommes ? L’écrivain Dominique de Roux nous disait un jour que la femme, appelée (réellement ou virtuellement) à donner la vie ne sera jamais dupe des mots, des idées et des formes, de la même façon que l’homme. Or même si les spécificités de genres et de rôles tendent à se diluer aujourd’hui, alors que le nombre d’auteurs femmes a littéralement explosé, le fait est que le regard des femmes sur le monde, la politique, les relations sociales ou privées, la filiation entre générations, l’amour, les sentiments, la solitude, le corps, le plaisir, la maladie et la mort, le sens de la vie, nous semble décidément singulier, disons pour les écrivains de valeur: plus ancré dans la réalité quotidienne (on le voit chez Alice Rivaz, Mireille Kuttel ou Anne Cuneo) et plus ouvert à la fantaisie des contes et au mystère (de Corinna Bille à Sylviane Chatelain, Anne-Lou Steininger ou Rose-Parie Pagnard), plus poreux dans l’observation fine des mœurs sociales ou familiales (de Catherine Colomb à Corinne Desarzens), autant que dans l’expression des relations amoureuses et de la sensualité (chez Catherine Safonoff, Asa Lanova, Claire Genoux ou Anne-Sylvie Sprenger), notamment. Cette perception « à antennes », magnifiquement déployée dans La corde de mi, le dernier roman d’Anne-Lise Grobéty, caractérise également le nouveau livre de Pascale Kramer, véritable « inferno » familial où tout est filtré comme en sourdine et sous un verre grossissant.Des paumés très ordinaires

Pascale Kramer, déjà remarquée ces dernières années, à Paris autant que dans son pays d’origine (elle est née à Genève en 1961) pour trois romans tenus et tendus (Les vivants, Retour d’Uruguay et L’Adieu au nord), campe les personnages de Fracas dans un canyon de Californie dont le décor convient à merveille à son propos. Dans la foulée, précisons que la romancière connaît ces lieux pour s’y pointer régulièrement, son job consistant à vendre, aux producteurs hollywoodiens, des « intrigues » imaginées par des auteurs européens…

Or celle de ce nouveau roman, limitée à un jour d’extrême tension dans une maison isolée et menacée par un rocher en suspension, après une tempête, aurait pu inspirer le Robert Altman de Short cuts...

Valérie la protagoniste, qu’on imagine quadra, divorcée et sans son fils Justin qui fuit ses grands-parents, se retrouve chez ceux-ci, dans la maison embourbée, avec son frère Cyril et les siens, alors que Cindy, baby-sitter de ses neveux, vient d’être accidentée, dont on apprend qu’elle était probablement la petite amie du père. Un formidable imbroglio de non-dit est alors passé au scanner de la romancière, qui en tire une chronique familiale sur « image arrêtée », tendrement désespérée. Sans flatter ni pousser au noir, Pascale Kramer se fait une fois de plus la romancière des « sans voix », avec maestria.

De mémoire et d’amour

Il y a quelque chose de proustien dans le magnifique dernier livre de Catherine Safonoff, qui se déploie comme une chronique personnelle et sans cesse à l’écoute, tendrement impatiente, de cette autre personne qu’est Léonie sa toute vieille mère fragile et forte, alors que la vie continue et passent des amies, des amis, repassent les souvenirs des amours passées ou ressurgies. « Tant que j’aurais de la mémoire, il n’y aurait pas de fin à cette histoire », murmure la narratrice au terme de cette section d’un journal recouvrant trois ans, avant de conclure, faute d’une « idéale dernière note » à la Kafka (très présent dans tout le livre par son propre Journal) sur cette image d’une lampe qui « se balance sur la place d’un village abandonné, la pente va vers la mer, le vent passe dans l’arbre, la nuit est vaste, les secondes filent, quelqu’un lève la tête et ouvre les bras vers les ciel noir ».

« Une seule chose a compté dans ma vie, aimer quelqu’un, être aimée de quelqu’un. J’ai vécu ou survécu grâce à cela. J’écris sur l’amour personnel, j’écris sur l’unique entreprise qui vaille au monde, aimer quelqu’un. » Or tel est le ton de ce livre, qui est d’amour mais souvent âpre, difficile, arraché à la complication des relations hommes-femmes comme Au nord du capitaine, roman précédent de l’auteur, disait la complication des relations nord-sud ; et l’âge venant, c’est l’enfance aussi qui remonte et toutes les années passées auprès de cette mère qui y retombe, tout le doux et le triste de la vie, la guerre entre les parents, la paix jamais établie parce que la vie morne est récusée par l’amour…Doux oiseaux de violence

On voit aujourd’hui se multiplier les livres et les films qui modulent ce qu’on pourrait dire le blues de la trentaine, et dont témoignent aussi les sept nouvelles de Ses pieds nus, deuxième recueil de Claire Genoux (née en 1971 à Lausanne) après Poitrine d’écorce et les poèmes de Saisons du corps (Prix Ramuz 1999).

Si la première nouvelle, Photographier des femmes nues, évoquant les tribulations d’un certain Julien établi à New York, s’oublie aussi vite qu’elle se lit, il en va tout autrement de L’Eau, l’été, et plus encore de L’imposture, dans laquelle une jeune femme détaille les désarrois lancinants d’une jeune femme « en espérance », mélange de refus de l’enfant, de dégout et de peur, mais aussi de soumission à la bonne vie la gonflant, toutes sensations et émotions plus ou moins partagées par son conjoint aussi désemparé qu’elle. Avec autant de sensibilité que de force expressive, Claire Genoux rend admirablement cette situation dont on ne sait trop si elle débouchera sur une catastrophe ou sur « la vie »…

C’est cependant dans Le pari d’Emile, nouvelle plus âpre, voire plus scabreuse, plus originale surtout par son type d’observation, rappelant les fascinants récits de Judith Hermann, que le talent de Claire Genoux se montre le plus prometteur. D’une écriture parfois inégale, son recueil en impose en revanche par une force sourde et comme une douce violence qu’on sent bien ressentie.Pascale Kramer. Fracas. Mercure de France, 157p. Catherine Safonoff. Autour de ma mère. Zoé, 264p. Claire Genoux. Ses pieds nus. Campiche, 207p.

Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 14 février 2007.

-

L'écriture aux doigts de rose

Maurice Chappaz commente deux contes d'Afrique archaïque et donne ses versions définitives des Géorgiques de Virgile et des Idylles de Théocrite.

A quoi cela tient-il que certaines œuvres nous semblent écrites, ou peintes, ce matin ? Comment expliquer que la fraîcheur inaltérée des figures de Lascaux nous touche aujourd’hui encore, quand tant de productions contemporaines nous semblent déjà flétries ? Dans un essai évoquant, précisément, l’art anonyme de Lascaux, Maurice Blanchot situait à ce moment-là la « réelle naissance de l’art » qui pourrait ensuite « infiniment changer et incessamment se renouveler, mais non pas s’améliorer », annonçant ainsi une « perpétuelle naissance ».

« Si nous entrons dans la caverne de Lascaux », poursuivait Blanchot, « un sentiment fort nous étreint que nous n’avons pas devant les vitrines où sont exposés les premiers restes des hommes fossiles ou leurs instruments de pierre. C’est ce même sentiment de présence – de claire et brûlante présence – que nous donnent les chefs-d’œuvre de tous les temps ». Or nous retrouvons cette «claire et brûlante présence » en nous replongeant, grâce à Maurice Chappaz – nonagénaire frais émoulu – dans deux contes populaires de l’Afrique ancienne découverts par l’ethnologue Leo Frobenius qu’il commente avec une vivacité intacte (ses deux gloses datent de 1955 et 2006), et dans ses nouvelles versions (avec Eric Genevay) des Géorgiques de Virgile et des Idylles de Théocrite.

Le poète en éclaireur