Avant de s’endormir les bonnes dames se repassent le film de cette journée super en se reprochant de n’avoir pas dit ceci ou cela, mais parfois elles oublient quoi (surtout Marieke) et puis elles se disent qu’elles le diront la prochaine fois, si prochaine fois il y a.

Lena se réjouit de rentrer chez elle. Ce n’est pas qu’elle se soit ennuyée un instant en Alberta où elle a été reçue comme sa Majesté la reine d’Angleterre, selon l’expression d’un des mails qu’a rédigé pour elle la très attentionnée Alma, mais les Benjamin n’ont pas d’enfants et donc point non plus de petits-enfants et ça lui manque toujours un peu, à Lena, les petits-enfants des autres.

A l’instant, justement, Clara pense à tout ce que Lena a donné à leurs enfants et leurs petits-enfants, tout en essayant de se représenter ce qu’a pu être cette vie plus ou moins sacrifiée, tant il est vrai que Lena se sera toujours dévouée toute sa vie à telle ou telle cause, non sans prendre la vie du bon côté, comme on dit, et Clara conclut une fois de plus en se disant que Lena est en somme une bonne nature, contrairement à leur sœur aînée qui était tellement plus tourmentée - leur sœur Greta dont le souvenir la tourmente elle-même toujours un peu sans qu’elle n’ait rien à vrai dire à se reprocher, du moins est-ce ce que Paul- Louis n’aura cessé de lui seriner, lui qui ne supportait plus ce qu’il appelait les manigances de Greta en ses dernières années…

Une question que se pose à l’instant Clara lui revient malgré son envie de dormir et c’est la question de la privation : Greta n’a-t-elle pas trop souffert de la privation, j’entends du manque d’amour (tout au moins à ce qu’elle suppose, mais elle en est quasi certaine) et de ne s’être jamais confiée pour se libérer, en tout cas à elle pas plus qu’à Lena.

Paul-Louis semblait avoir de la peine à le concevoir : qu’une femme puisse souffrir de la privation au point d’en devenir pénible, même déplaisante et de l’énerver à la fin : ta sœur est une vieille pénible, disait-il sur son lit de grand malade, ta sœur se montre vraiment déplaisante à ton égard - mais ce que ta sœur peut être tuante…

Paul-Louis n’aimait pas parler de ces choses, mais on sentait bien que c’était cela même qu’il entendait : qu’il avait manqué à Greta de tenir un homme dans ses bras. On le sentait contrarié dès qu’il en était question, comme il était gêné chaque fois qu’elle-même avait essayé d’en parler pour ce qui les concernait, mais c’était comme ça, même s’il était également agacé par ce que sa mère à lui disait de ces choses en les appelant avec humeur ces saletés…

C’est le premier des Trois Tourments de Clara, avec sa sœur Greta et son fils Walter, que de n’avoir pu parler de ces choses du vivant de Paul-Louis, et même avec ses filles d’une génération qui s’est libérée elle n’a pas osé, mais au moins cette chère Marieke, elle, l’a écoutée et l’a pris sans se moquer ni dramatiser, juste ce qu’il fallait, sans réponse pour autant mais au moins ce qui devait être dit l’a été.

Accoudée à la rambarde de la galerie de bois gardant la chaleur de la journée, Marieke en chemise de nuit et en cheveux resonge aux aveux de Clara en se disant en même temps qu’elle aimerait bien rencontrer Lena quand elle reviendra du Canada anglais : cette Lena qui est restée si gaie à ce que sa sœur lui a dit, mais sait-on ce que signifie la gaieté ? se demande aussi Marieke.

Ce qu’elle aimerait comprendre avant de s’en aller, se dit Marieke, ce qu’elle aimerait comprendre à la fin des fins, ce qu’elle aspire un peu plus chaque jour à comprendre, c’est : justement comprendre…

L’emmerdant c’est qu’elle ne se sent pas à la hauteur.

Ce sont les termes exacts de sa cogitation nocturne dans le vent doux : l’emmerdant. Jamais Clara ne parlerait comme ça, on est d’accord, et moins encore Lena. Mais Marieke pense bel et bien : l’emmerdant, et en constatant cette verdeur de langage chez elle, elle se demande : merde, mais d’où ça me vient-il nom de Dieu ? Et les images-réponses affluent alors, qui éclipsent l’image-question sur laquelle elle voulait concentrer son mental.

Ce langage est celui de l’atelier de ses amis de la bohème d’Amsterdam entre-deux-guerres, où l’Art était la Question, l’Art et le Sens de la Vie, l’Art et le Grand Pourquoi ou le Quoi faire ? Et Marieke se le rappelle avec mélancolie : quelque chose a été coupé à ce moment-là…

Et merde aussi, safran de malheur, putain de foc, lançait le Capitaine en mâchant sa Gitane papier maïs sous le vent. Ou m’emmerde pas, scandaient son frère le manchot et son fils le taulard. Nains de jardin et compagnie, on les emmerde ! chantaient-ils de concert à leurs fêtes du petit clan ou aux grandes soupes qu’elle préparait pour les militants aux veillées d’armes ou eux lendemains de leurs Actions de Masse.

Tout cela la fait sourire à présent : toutes leurs motivations et ce qu’elles cachaient souvent, les petits capitalistes en puissance dans les menées des prétendus grands militants, le profit dévié, les envies masquées, tout ce petit tas de caca, elle pourrait mettre des noms mais elle n’a plus l’âge de ces choses et puis juger, tu sais…

Or Clara rétorquait : quand même, ne pas juger, ne pas juger… il faut malgré tout qu’on distingue ce qu’on doit et ce qu’on ne doit pas, d’ailleurs c’est sûrement ça qui leur à fait perdre la boule à un moment donné (elle pense à leurs deux fils malandrins), c’est de ne plus savoir, et presque tout le monde est aujourd’hui comme ça, où est le HAUT et où est le BAS.

Les tribulations de son fils aîné ont cependant laissé comme une béance dans ce besoin chez Clara de s’appuyer à des certitudes. De cela elle ne parle pas, mais la nuit recueille sa pensée et la transmet, que Lena et Marieke entendent d’une façon ou d’une autre.

C’est comme dans un roman, se dit Clara en pensant à son autre fils qui écrit et qui lui parle parfois de ça, la nuit serait comme un roman : j’ouvre la fenêtre et j’essaie de le rejoindre, mais je n’y arrive qu’en le laissant parler. J’ai trop longtemps parlé à Paul-Louis sans le laisser en placer une, jusqu’au moment où, je ne sais comment, cela m’est apparu : que lui aussi voulait me parler, et c’est ainsi que je me suis tue et qu’il a parlé et que nous nous sommes retrouvés, comme dans un roman. Parce que tu peux dire ce que tu veux : quand on te l’a enlevé, quand celui qui a été ta moitié t’est arraché tu restes amputé et ça ce n’est pas inventé.

Quant à son fils aîné, Clara déplore qu’ils ne soient jamais vraiment retrouvés, d’ailleurs elle a consacré à ce Tourment les pages les plus désemparées du Cahier noir…

Lena les a vus passer les uns après les autres. Elle se trouvait en somme à l’autre bout de ce lien qui nous tient ensemble, et c’était à elle, dans son dernier emploi, qu’il incombait de conclure, leur tenant la main tandis que le fil se coupait, en tout cas ceux qui n’avaient plus personne.

Lena pourrait dire elle-même qu’elle sait ce que ça représente de n’avoir personne, mais elle le prend surtout pour les autres.

En Alberta la nuit lui semble plus grande que dans sa ville natale de Lucerne, sur la colline d’où elle voit les montagnes et le lac de cristal, mais la plus grande nuit qu’elle se rappelle a été celle de son premier emploi sur les hauts de Berg am See, d’où il lui semblait flotter au milieu des étoiles.

C’est l’heure de la sieste à Calgary, tandis que Clara, et cette chère Marieke qu’elle ne connaît pas encore vraiment, viennent à peine de s’enfoncer dans l’obscurité, et la nostalgie de Lena la porte à remonter le cours du temps : se retrouver à vingt ans avec les petits enfants de sa première classe d’orphelins de guerre, là-haut sur la montagne, dans la fraîcheur des prairies où, tôt l’aube, elle aimait surprendre les lapins de lune, comme elle les appelait au dam de sa sœur aînée, laquelle la traitait d’affabulatrice écervelée.

Clara a raison quand elle dit que sa bonne nature lui permet de prendre les choses du bon côté, mais ce n’est pas qu’une question de nature, car elle n’ignore pas ce qui ne va pas, mais elle préfère ne pas en parler, j’entends : ne pas s’en parler à elle-même, c’est une affaire de principe, on ne se plaint pas de crainte d’ajouter à ce qui cloche dans le monde.

Il y a en elle une secouriste et, dans l’équipement de celle-ci, une espèce de sourire qui ne la quitte pas. Marieke a raison de se poser la question de sa gaieté, car Jean qui rit tient la main de Jean qui pleure. Il y a en elle un puits de larmes, mais personne n’est censé le savoir : d’où le sourire, dans la pleine conscience de la détresse des petits. Voilà ce qu’elle se rappelle de ses premières années : la peine des orphelins, et leur sourire, qui l’ont marquée à vie et l’ont poussée à rendre service. Elle dirait ça de sa vie en toute modestie et simplicité : j’ai tâché de rendre service, mais à vrai dire c’était tout naturel, c’était sa nature d’être émue par le pauvre sourire de Benjy, au milieu des pauvres sourires des orphelins qui lui ont été confiés à Berg am See, c’était son travail et son bonheur aussi de participer un tout petit peu à la réparation des dégâts de guerre, c’était sa chance aussi peut-être puisque Benjy est devenu le docteur Benjamin, qui lui a fait rencontrer Alma et que leurs retrouvailles ont été si belles.

Alma se dit plutôt bouddhiste mais ça ne la dérange pas autrement : c’est une artiste et qui a voué sa propre vie à l’idéal de la musique en rappelant volontiers à ses élèves que chacun d’eux est « capable du ciel ».

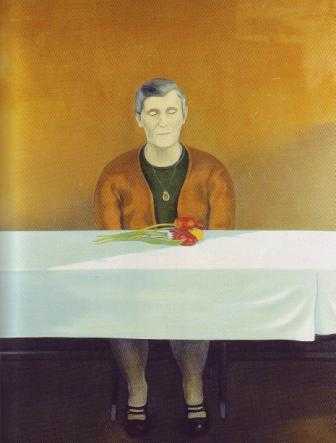

Par ailleurs, la gaîté que Lena sent en elle est peut-être un don, elle ne sait pas, mais peut-être aussi affaire de tenue, se dit-elle souvent en pensant à la mère de sa mère sur la grande photo de famille toujours en bonne place chez sa sœur Clara. Ces gens-là, se dit-elle, n’étaient pas de la haute société, mais quelle tenue ils avaient, quelle affirmation tranquille de ce qu’ils étaient.

Bien entendu, Lena n’est pas tombée de la dernière pluie : elle est plus ou moins au courant des penchants et des tourments de chacune et chacun, sur la photo, et puis on ne passe pas la moitié de sa vie dans la cour des miracles des orphelins ou des rejetons de soiffards et autres miséreux sans se forger une image nuancée de la détresse humaine.

Sa sœur Greta s’indignait saintement contre le Vice, mais sans doute son propre tourment la portait-elle à s’ériger en juge, alors que Lena n’aura cessé, au fil de ses pérégrinations, de constater la difficulté de juger.

Que serais-je si j’étais née, comme la petite Nina, dans une famille de sept enfants dont le père buvait pour supporter la perte de son travail (c’était en 1935) et battait sa femme exténuée, qui est morte l’année où Nina s’est retrouvée sur le pavé et dans les mauvais lieux du Niederdorf ?

Par la fenêtre ouverte Lena distinguait maintenant un livre oublié sur le muret de la pergola des Benjamin, et elle pensa : ne pas savoir lire, ne pas avoir été aimé, ne jamais entendre un bon conseil, ne se rappeler aucun beau geste, ne voir devant soi que des murs sales et n’entendre que des cris…

On entend des cris à l’autre bout de la nuit, dans les bas quartiers du monde, et pourtant c’est ici que ça se passe, constate Clara qui se rappelle la remarque de son romancier de fils devant la photo de famille, quand elle lui a fait observer que les personnages étaient si présents qu’il ne leur manquait que la parole, et lui : « Mais ils parlent ! Tu ne les entends pas ? »

A l’instant c’est le défilé des visages sur l’écran de l’insomnie, et de toutes les époques à la fois, au gré des ressemblances et de ses sentiments.

Sa mère est là qui la regarde, sa mère et la mère de sa mère, tous ils la regardent avec l’air de lui dire : tu es seule et nous sommes tous, mais le tendre colosse qui les domine, son grand-oncle le chercheur d’or au visage d’archange qui les surplombe de sa carrure de lutteur semble ajouter en aparté que tous tant qu’ils sont, tous au ciel malgré leurs péchés, tous ils sont là pour veiller sur elle.

Parfois elle ne sait plus que penser de cette histoire de ciel, mais l’enfant angélique à petite houppe blonde que fut leur premier garçon, ce fils devenu très lourd à la cinquantaine et redevenu très léger à son brusque déclin, cet elfe du portrait encadré sur son mur des consolations, selon l’expression de son autre fils, cet innocent et son Paul-Louis se liguent pour lui faire penser que non : que cela ne se peut pas, qu’on ne peut pas se trouver ainsi séparés à jamais, que ce n’est pas vrai, que ça ne peut pas être permis.

Mais ce ciel où est-il donc ? C’est ce qu’elle a demandé au pasteur Amédée à l’époque où elle cherchait encore Paul-Louis quand elle se réveillait en proie à son Tourment, et la réponse qu’Amédée lui fit, que le ciel était dans son cœur à elle, ne l’a pas tout à fait satisfaite sur le moment, car elle se tourmentait encore à l’idée qu’avec la mort de son cœur à elle Paul-Louis disparaîtrait à tout jamais, sur quoi le bien nommé Amédée l’a rassurée en lui affirmant que leurs cœurs à tous deux se rejoindraient dans cet autre ciel qu’est le cœur de l’Amour éternel.

Mettons, s’était-elle alors dit : admettons. Elle a douté, mais elle admet. C’est en elle qu’il y a le manque et c’est par là qu’elle chutait et rechutait, Amédée ou pas, et pas d’Amour éternel pour la rassurer : le cauchemar la reprenait.

Où est le cœur d’un corps qui tombe ? était la question de ce maudit rêve, dont le Cahier noir de cette période est plein.

Elle l’avait noté : la sensation de perdre pied, dans le rêve, devenait sentiment, et ce n’était plus seulement son corps qui perdait pied, mais son cœur tombait avec, et l’amour de sa vie.

Tantôt c’était dans une tour dont l’escalier se désagrégeait sous ses pas alors qu’elle allait rejoindre son conjoint en train de fumer là-haut sa Parisienne ; et tantôt un abrupt aux vires et aux prises cédant l’une après l’autre et l’angoisse de la chute la réveillait alors pour l’acculer à cet autre vertige d’être réveillée.

Pourtant elle a fait du chemin depuis lors, et cette journée marquera peut-être un nouveau tournant, se dit-elle à l’instant. Elle voudrait le croire, et vouloir croire est déjà croire un peu mieux que ne pas croire. Et la pensée de Marieke, qui dit ne pas croire, l’aide néanmoins à repiquer.

Il ne faut pas se laisser rattraper par le noir, se répète-t-elle. Tu dois t’accrocher. Il faut, tu dois : mais c’est là du vocabulaire militaire, lui objecteront Marieke et son fils qui écrit, mais elle n’y peut rien : elle est comme ça et ce n’est pas demain qu’on la changera.

C’est d’ailleurs ce que lui dit et seriné sa fille puînée, qui lui répond du tac au tac alors que, sur la photo d’elle qu’il y a là, la petite fille bouclée semblait de la meilleure composition qui se puisse imaginer.

Et Marieke de prendre le parti de la rebelle : mais tu as du bol qu’elle te tienne tête, au moins c’est un caractère et la preuve qu’elle tient à sa liberté. Ne me dis pas que tu préférerais une brebis bénie oui-oui…

Or Clara en sourit bel et bien, et de la fronde de sa petite dernière qui a passé la cinquantaine, c’est pourtant vrai, et des pointes de Marieke qui lui font plutôt du bien. De fait cela la détend : même que l’expression relax, Max lui revient du fils aîné de sa fille puînée, que ses cousins appellent le Gourou.

L’adorable Gourou : sur sa photo lui aussi, le petit bout de chou fait bien peigné, mais aujourd’hui quel air d’apôtre en sandales à chevelure de Jésus et aux yeux clairs comme une eau de rivière, enfin quelle irradiante bonté et cette si tranquille opposition à toute manière de conformité – alors comment ne pas l’aimer lui aussi ?

Peut-être était-ce cela, finalement, l’amour éternel ? Peut-être ne lui demandait-on rien d’autre que d’aimer l’amour tel qu’il se manifestait autour d’elle ?

Avec le sommeil Clara s’éloignait peu à peu, cependant, de la berge des visages. Il lui semblait flotter au-dessus d’elle-même. Comme une paix se répandait en elle, et comme une lumière sous ses yeux fermés.

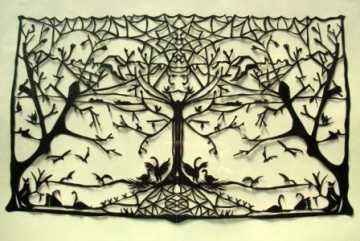

Je suis hier et je connais demain songe la dormeuse dont les doigts continuent de filer au fil de l’eau, et Marieke n’a plus de nom à l’instant d’entrevoir les Masques : elle se sent prête à la pesée ; il n’est que de garder le fil en main et le reste est leur affaire.

Une fois de plus elle se reproche de ne pas connaître la profondeur de l’eau, mais les Masques pourvoiront, songe-t-elle maintenant qu’elle les a bel et bien entrevus ; ce qu’elle sait ou qu’elle devine est que l’heure de la simplicité lui est annoncé par le fil de prémonition et qu’à celui-ci le fil de mémoire ajoute la pleine conscience que ce qui a été sera, sous son nom propre.

Masque Soleil est debout sur sa barque qui s’éloigne vers l’Ouest, poussé par Masque Temps que l’exténuement du jour ne suffit pas à ralentir d’une nanoseconde.

Les images que déploie Masque Fantaisie, toutes liées pour l’instant à l’eau, la ramènent fatalement à ces eaux sombres qu’elle n’en finit pas de scruter.

Le fleuve est celui de son enfance et c’est dans ses eaux que sa mère s’est jetée. Voilà qui est dit : ce sera donc écrit ; c’est un secret qu’elle porte en elle depuis son adolescence et c’est de ce poids qu’on la délivrera, du poids de ce pourquoi qu’elle n’a cessé de traîner, ce lancinant pourquoi dont le fil de mémoire n’a jamais cessé de lui meurtrir les doigts, cet indémêlable pourquoi.

Or, à la pesée de Masque Vérité, elle sait maintenant que ce poids sera le premier à lui être compté et retiré, et rien que d’y penser la soulage.

Les voix de la nuit ne sont parfois que des murmures indistincts, parfois aussi des bribes dénuées de sens, mais c’est le job du romancier de capter celles qui ajoutent à la compréhension de son histoire à dormir debout, puis de les noter le plus clairement possible.

Une voix n’en finit pas de répéter très doucement « Mère, pourquoi m’as-tu abandonnée ? », que le roulement du fleuve, comme d’un train derrière les levées des berges, submerge sans l’engloutir jamais, et cette béance permet de mieux saisir l’origine des silences de Marieke.

Aucun des petits crevés que sont les hommes, selon son jugement de jeune femme trahie et de mère prête à tous les pardons, n’a creusé en elle un tel abîme, mais jamais l’enfant n’a jugé la Criminelle, comme l’appelaient les Sœurs de la Pitié, qu’elle n’a jamais nommée elle-même que l’Affligée, sans pouvoir arracher le clou du pourquoi de ses entrailles.

Les Sœurs de la Pitié papotaient à n’en plus finir en dépit de leur vœu de silence, et cela donnait plus de force encore à l’enfant : je suis seule et vous êtes toutes, le Seigneur soit avec vous, moi je ne comprends pas, murmurait-elle aux lisières du sommeil et sa petite main cherchait celle qui battait follement à la surface de l’eau.

Or Clara, dans un de ces éclairs de lucidité qui lui venaient par l’insomnie, n’était pas loin de deviner que Marieke cherchait autre chose de l’autre côté de l’eau.

Une même confiance en la vie reliait cependant les bonnes dames, et cette même capacité terre à terre de considérer les objets pour ce qu’ils sont, la chose et son mystère.

D'ailleurs, un aspect du rêve captivant le romancier est précisément ce côté terre à terre, lesté de réalité et prodigue d’effets comiques, et cette idée d’Egypte, ainsi, venue de Clara et lancée un peu au hasard, que Marieke avait accueillie avec un rugissement de satisfaction, et qui sûrement emballerait Lena dès qu’on la lui proposerait, cette idée serait le nouvel objet, la folie du moment qui les ferait rêver - et plus encore si ça se trouvait, qui donnerait enfin sa ligne de fond à la deuxième partie du roman.

Ce serait mon dernier voyage, se dira Marieke en émergeant de son léger sommeil, dans cet espace-temps de l’éveil si propice aux imaginations voyageuses, mais pour l’instant elle pionce encore, voyant son fils en Bouddha baigneur, sa fille en paysanne russe défrichant un champ de ronces pour y semer ses achillées boréales, les jumelles jouant en quatre mains sur l’harmonium qu’elle n’a jamais eu les moyens de leur acheter mais dont elle rêve assez souvent, résurgence probable d’une petite église de l’arrière-pays où elle aimait à retrouver le Capitaine au tout début de leur flirt, l’année d’Hiroshima.

Après Caracas en 1981, se rappelle Clara, la neige le matin et le soir le sapin de Noël en plastique au milieu des gommiers et des bananiers, c’est l’Egypte que nous voulions faire avec Paul-Louis, et plus tard la Chine si sa santé donnait le tour.

La retraite anticipée de son conjoint malade, enfin délivré de son emploi d’inspecteur de sinistres à La vie assurée, leur a permis de découvrir le monde après tant d’années à se serrer la ceinture, selon l’expression de Clara, et c’est ainsi qu’ils ont fait la Grèce et la Tunisie en basse saison, le châteaux de la Loire et la route romantique d’Allemagne du Sud, l’île Maurice où ils eurent à subir la grossièreté d’un groupe d’Anglais, l’Espagne et le Portugal une autre année, le Tyrol une autre année encore, et Vienne où Lena les avait rejoints.

C’est à Vienne que Paul-Louis, Clara se le rappelle maintenant, avait évoqué une première fois la Vallée des Rois et son désir de voir les colosses de Memnon, à l’occasion ; ce qui tentait également Lena, autant pour les fleurs du bord du Nil que par souci de visiter les Trésors de l’Humanité.

Paul-Louis disait souvent, avec sa modestie prudente : à l’occasion, et Clara ne l’en aimait que plus, convaincue que ce qui nous est donné n’est pas dû et qu’on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Mais aussi, ce rêve d’Egypte l’avait revisitée à la faveur d’un récent documentaire à la télé, dont les images lui avaient rappelé les cauchemars du début de son deuil.

Une jeune égyptologue avait parlé, dans le reportage, de la chrysalide de la momie, de laquelle s’envole le papillon de l’âme du défunt, et cette image avait saisi Clara, qui recoupait précisément la vision d’un des rêves obsessionnels dont elle avait consigné la description dans son Cahier noir.

Clara ne voyait pas trop à quoi tout ça rimait, n’osant trop en parler à Ludmila, qu’elle savait pourtant assez familière de l’Egypte ancienne, mais l’immédiate réceptivité de Marieke à ce sujet, ce même après-midi, lui avait rendu confiance et peut-être était-ce, une chose en appelant une autre, cette implication très intime qui lui avait inspiré l’idée de telle équipée égyptienne ?

De ce séjour à Vienne, et d’une conversation animée à Grinzing, dont le vin doré les avait un peu éméchés, date le rêve de Lena qui lui a suggéré l’idée que le fil de la vie, loin d’être coupé par la mort, se renoue et rebondit comme un lapin de lune.

Clara et Paul-Louis avaient été étonnés, même un peu émerveillés, l’alcool aidant, d’entendre Lena leur parler des lapins de lune qu'elle allait guetter tôt l’aube au début des années de guerre, sur les hauteurs de Berg am See où elle avait décroché son premier poste, et l’on avait ensuite parlé de ce qu’il y a après, qui restait assez vague à ce qu’elle se rappelait, seuls les lapins bleus restant très présents à sa mémoire.

Jamais Lena n’a voulu creuser : elle a préféré les savoir en elle, libres et bondissants, jolis, mutins, imprévisibles. Elle aurait pu le demander au savant docteur Benjamin qui avait été psychiatre avant de se consacrer entièrement à la musique, mais elle a finalement gardé son petit secret, comme celui du jeune homme des îles Samoa.

La vie rebondit ainsi en dépit de nos rhumatismes et de l’encrassement de nos artères, songe Lena qui vient de relire, après un petit somme, le chapitre final de Vie de Samuel Belet du romancier welche Ramuz que lui a offert son neveu qui écrit.

Elle lit ces mots qui la rendent à la fois triste et gaie, parce qu’ils sont vrais. Samuel a vécu. Il a vu du pays, comme on dit. Il regrette seulement de n’avoir pas su aimer assez ou au bon moment, alors que lui-même est entré dans la vie par la petite porte, comme beaucoup des orphelins dont elle s’est occupée ; il regrette d’avoir été rejeté par sa première amoureuse et, ensuite, de n’avoir pas été accepté par l’enfant de la veuve qu’il a épousée sans trop l’aimer, mais ce qu’il écrit tout à la fin dans son cahier, après le récit de la mort de sa pauvre femme et celle de son pauvre garçon, Lena le lit et le relit en pensant évidemment à sa propre vie : « Car tout est confondu, la distance en allée et le temps supprimé. Il n’y a plus ni mort, ni vie. Il n’y a plus que cette grande image du monde, dans quoi tout est contenu, et rien n’en sort jamais, et rien n’y est détruit ; c’est un degré de plus, il faut encore le franchir ; mais on voit devant soi se lever ce visage, qui est le visage de Dieu. Lui aussi, j’ai appris à l’aimer et à le connaître ; je sais qu’il est tout et qu’il est partout ».

Lena pense aux Indiennes aussi, à propos de Marieke qu’elle n’a rencontrée que deux ou trois fois mais qui lui a parlé de la sagesse des tribus de la Prairie, pour lesquelles la terre est une mère et les rivières le sang de leurs ancêtres. Alma et Benjy sont également très attirés par cette façon de voir et d’aimer la vie, qui rejoint en somme celle de Ramuz : que tout est contenu dans la même Image, que tous les êtres sont reliés.

C’est d’ailleurs dans le même esprit que la voyageuse, depuis le temps de Berg am See et partout où elle a séjourné, aux quatre coins du monde, n’a cessé de compléter son herbier dont elle aime feuilleter les cahiers chaque fois qu’elle se retrouve seule dans la maison sur la colline.

Elles l’ont appelé la femme du vent parce que Marieke a raconté aux jumelles que le dernier amant à la caresser était le vent, mais par elles s’entendent aussi toutes les nanas de cousinage, qui se retrouvent de temps à autre en petit gang.

Clara cuisine l’aînée de son aîné, la plus fidèle au scrabble, mais actuellement aux Maldives avec son trader napolitain, à roucouler probablement O sole mio sur quelque atoll, et Valentine la renseigne volontiers. Ainsi Clara fantasme-t-elle un peu à l’instant sur cette histoire de caresses en regrettant de n’avoir pas eu de cousines avec lesquelles jaboter.

Les filles en fleur sont tellement plus décontractées que celles de sa génération, mais attention : elle voit bien que tout ne tourne pas forcément comme sur des roulettes et que les problèmes restent les problèmes.

A l’approche du jour, après que l’insomnie blanche a soudain cédé à la coulée du sommeil, Clara se sent plus réceptive qu’à aucun moment de la journée, avec des poussées de panique mais des embellies aussi, et de plus en plus, en tout cas depuis ses retrouvailles d’avec Marieke, qui lui font soudain oublier que le temps est le temps et qu’il va falloir s’activer comme à l’accoutumée, parce qu’elle ce n’est pas le vent qui va l’aider ce matin.

Clara pourrait être un peu jalouse de l’image si romantique ou romanesque que les cousines se font de Marieke, et pourtant non : Clara n’est pas jalouse. Elle estime malgré tout qu’elle a reçu tout ce qu’elle pouvait espérer, et que ce qui lui a été repris sera repris à tous, ma fi : c’est la vie. Comme Paul-Louis le disait à propos de sa maladie quand elle repartait après des mois de semblant de rémission : c’est la vie.

Et chacun son style, se disait-elle aussi à l’instant, en se rappelant que Paul-Louis ne pouvait dormir qu’en pyjama, alors que la plupart des cousines, ainsi que le lui avait révélé Valentine, dormaient en t-shirt.

Cette histoire de vent lui rappelait, cependant, que jamais, dans sa famille, quiconque n’aurait eu l’idée d’aller nu sur une plage ou, pour les femmes, de dormir dans une autre tenue que la bonne vieille chemise de nuit. Mais à propos : dans quel vêtement les squaws dormaient-elles ? Et de quelle étoffe pouvait bien être la chemise de nuit de Marieke ?

A l’instant précis, éveillée elle aussi, Marieke se livrait, dans la chemise de coton XLL que Ludmila lui avait ramené du Midi, aux exercices de yoga-stretching qu’elle faisait tous les matins sur les conseils de son fils.

La souplesse est une manière d’être, répétait-elle volontiers aux jumelles en luttant contre ses propres rigidités, et le fait est que l’exercice l’avait aidée à se conserver à tous égards, physique et mental, et ce malgré tout le bazar des artères encrassées et des questions non résolues qu’elle aurait encore aimé travailler, selon son expression.

Cette histoire d’âme d’un côté, qui est pure, et de corps impur de l’autre, disait-elle également aux jumelles, parce que toute son éducation chez les Sœurs de la Pitié en avait été saturée, tout ça c’est de la pensée-cervelle que vous ne trouvez pas dans la Nature, et c’est ça que les Indiens nous rappellent, nom de bleu : que la chair et le vent, la terre et les rivières ont partie liée.

Pour autant, pas plus que Clara ou Lena, Marieke ne rejetait l’idée que l’âme survivrait au corps, à cela près qu’elle se disait parfois que tout était corps et que l’âme était comme un souffle, et parfois au contraire que tout était âme et que le corps n’en était que la partie visible et sensible. Mais voyait-on vraiment le corps ? Et l’âme était-elle réellement invisible ?

Deux des bonnes dames émergeaient ainsi de la nuit, tandis que la troisième allait s’y enfoncer tout à l’heure. Or Lena venait d’éclater de rire en relisant, dans le récit de Samuel Belet, le passage lié au Robinson suisse et sa remarque ingénue : « Je me passionnais surtout pour quand le boa mange l’âne ».

C’était cela la vie, se disait Lena : c’est se passionner pour quand le boa mange l’âne.

Et sous l’effet de l’effet papillon, que la licence poétique de la fiction permet de recycler, il est loisible aussi de penser que le rire de Lena, le boa et l’âne, ont à voir dans la gaîté matinale de Clara et Marieke, qui ont pour point commun d’avoir lu le Robinson suisse à leurs enfants.

Vous allez me dessiner le boa qui mange l’âne, ordonne l’instituteur Dieu Le Père à sa classe Humanité, et les cancres sont les plus rapides à s’exécuter.

Le boa mange donc l’âne dont l’âme coupera cependant aux dents du crocodile, car nulle part il n’est dit qu’une âme d’âne ait à subir la pesée.

Les ânes du bord du Nil, à l’instant où deux bonnes dames saluent la lumière diaphane du nouveau jour tandis que la troisième se remplit de la douceur du soir, se découpent en fines silhouettes que ne fait même pas trembler le tremblement du Temps.

Les ânes furent et seront, partie du décor que les bonnes dames prendront bientôt en photo sans s’en rendre compte, juste émerveillées par les felouques du bord du Nil, et par les felouquiers grimpant pieds nus aux palmiers.

De fait cette idée d’Egypte fait s’activer Clara avec une neuve énergie, elle qui a déjà aéré et tendu son lit au carré et se demande maintenant s’il est convenable, à cette heure, de proposer à Lena cette folie…

(Ce texte constitue la dernière séquence de la première partie du roman intitulé Les bonnes dames, en cours de finition)