Les bonnes dames ne sont plus qu’une, aujourd’hui, pour se rappeler comment s’acheva cette soirée, l’avant-veille de leur retour de Louxor, mais Lena se fait à son tour de plus en plus oublieuse, qui a gardé pourtant quelque part une photo de leurs deux amis américains qu’elle se reproche de n’avoir pas encore remerciés, gottverdammi, pour leurs derniers vœux de Nouvel-An 2006, et voilà qu’on se retrouve une fois de plus à la veille de l’été indien.

Le romancier eût aimé lire, à Marieke, le récit de leur périple égyptien, mais à peine l’avait-il achevé que la mère de Ludmila, au terme d’une nuit à se vider de son sang, se retrouvait dans une cellule de l’Hôpital de Nuit, murmurant quelques derniers mots à ses enfants puis se retirant sur cette espèce de radeau du lit blanc.

- Tu n’aurais pas dû, lui reprocha doucement le romancier en se penchant sur elle, après qu’Adalbert et Ludmila lui eurent raconté leur nuit à la veiller, et sur un bout de papier il nota au crayon violet :

Combien nos mots semblent vains

quand l’heure est venue,

et l’heure est là : tu t’en es allée déjà.

Tu repose devant nous, nous t’entourons,

mais tu n’es plus nulle part

que partout, à jamais,

dans nos entrailles,

on ne sait où.

Celui que tu as lavé petit

t’a lavée cette nuit ;

celle que tu as bercée

te berce de ses larmes

dont la mer afflue

au désert de l’absence,

et quel autre mot dira

Cela ?

Le lendemain, avec Adalbert, il retrouva dans les affaires de la mourante le poème aux Enfants de Louxor et les photos qu’il s’apprêtait justement à lui demander pour le premier chapitre de la troisième partie de son roman, où les bonnes dames se retrouveraient afin d’évoquer leur désormais légendaire odyssée.

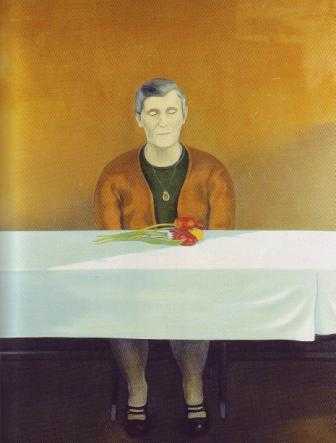

Marieke reposait bien blanche sur son lit blanc, respirant régulièrement au contraire de Clara que, quatre ans auparavant, dès le même jour de l’Assomption, lui et ses soeurs avaient veillée dix jours durant, bien blanche elle aussi sur son lit blanc mais semblant combien plus tourmentée.

Qui est là ? s’était-il demandé, et Ludmila l’avait regardé pendant qu’il entrouvrait le Cahier noir, et sept jours durant il avait sangloté en déchiffrant, une page après l’autre, les mots de la détresse solitaire de sa mère.

La suite de l’autre poème lui revint :

Combien de papyrus enroulés dans ma tête

ne verront pas le jour ou seront oubliés

aussi vite que moi.

Cela le fit sourire : les oublis de Marieke…

Puis il pensa qu’au même instant, dans un repli de la mémoire de Joe Felice ces autres mots survivaient peut-être :

J'aurais aimé pourtant bâtir ma Pyramide

et que tous mes amis puissent dormir dedans…

Or que pouvait bien être sa poésie à celui-là ?

Le romancier l’imaginait simple et limpide, songeuse un peu, douce comme il s’était figuré le personnage en le plaçant sur le chemin des bonnes dames, et comment ne pas prendre pour un signe clair le fait que Joe s’était donné la peine de mémoriser ce poème, à croire que lui-même aurait pu le composer ?

D’ailleurs à l’instant le poème revenait bel et bien à Joe Felice, quelque part dans une forêt d’Amérique où il cheminait:

Les enfants de Louksor ont quatre millénaires

ils dansent sur les murs et toujours de profil…

Il semblait au romancier que des sphères contenaient tous ces visages et ces voix, ces paysages, ces heures, les méandres là-bas de ce fleuve qui roulait quoique semblant immobile, et tout lui revenait en allant, demain il irait voir sa chère Lena mais lui dirait-il que leur Marieke agonisait ? Plutôt il lui ferait raconter la suite de son roman, Lena lui dirait ce que Marieke lui avait confié dans la lumière bleutée du Pavillon, doucement il la cuisinerait puisque tel était son métier, puis on se régalerait dans le restau stylé où il accoutumait de l’inviter, enfin elle le raccompagnerait au train, il lui aurait apporté un nouveau livre comme à l’accoutumée, elle lui dirait merci, il la verrait s’éloigner au bout du quai, toute cassée comme un fétu.

A l’Hôpital de Nuit, contemplant la gisante, le romancier se rappela les mots de Ludmila qui s’imaginait Marieke se promenant un peu dans ses pensées avant de se décider au grand lâcher de ballons, et l’image des sphères colorées lui remémora une autre conversation avec Adalbert.

- Nous cherchons tous notre forme, lui avait dit le fils repenti qui, de la zizanie contestataire aux malversations frottées d’idéal artiste, s’était retrouvé, libéré de plusieurs années de réclusion, une nouvelle âme qui se nourrissait aux sources les plus diverses et s’épanouissait dans l’invention culinaire autant que dans la spéculation philosophique.

- Je sens ma forme actuelle déchirée par l’angoisse d’attente et c’est pourquoi je chiale si dru, poursuivit-il en s’excusant.

Et le romancier de s’accaparer aussitôt cette formulation d’un sentiment qui le touchait au corps plus qu’au palpitant.

- Sait-on jamais ce qu’il en est de la limite de réseau de nos antennes ? médita-t-il tout haut en pensant aux sphères en formation de ses phrases, puis la courbe de l’une d’elles le ramena au gosier entrouvert de Marieke, dont il se disait que plus jamais aucun mot ne sortirait.

Et le cher Adalbert de tout piger et d’enchaîner :

- Ne voudrais-tu pas, camarade, en fumer une rien qu’une sur le gazon, je ne supporte plus la vue de ce maman-poisson cherchant sa bolée d’air.

- Mais je ne fume plus, ni toi, que je sache.

- Raison de plus pour caser ça dans ton roman.

Et de fait le romancier fit ressurgir un paquet de Job d’avant le Déluge de son velours côtelé, ou des Players, des Craven, des Lucky, des Boyards, des Gitanes, des Gauloises bleues, enfin tout ce qu’on avait exhalé de par les années ; et dans la tabagie on les vit fouler la pelouse toute bénie de rosée.

Sur la barque de la nuit, entre deux rivages, la bonne dame repose en attendant la pesée de son âme.

- Nom de bleu, qu’on me débarrasse de tout ça, semble-t-elle maugréer dans son bloc de silence. Y es-tu Capitaine ?

Il y a tant de temps qu’elle aspire à se délester, Marieke. Qu’on lui prenne tout ce poids, aura-t-elle ronchonné souvent, mais à l’instant tout ça lui semble si léger. C’est vrai : la vie est en train de faire d’elle une plume, pour un peu qu’elle se mettrait à voler.

Et de constater: ils sont allés, les sacripants, s’en fumer une à la récré ; et Ludmila non plus n’est pas là, ni mes jumelles à moi, donc c’est le moment où jamais : je vais m’esquiver fissa...

Mais d’où sort-il celui-là ? se demande le romancier quand, avec Adalbert il remonte à l’Hôtel de Nuit pour reprendre la veille.

Il y a là, tout contre la fenêtre et cherchant à s’échapper visiblement, une espèce de papillon immaculé.

Alors on fait, n’est-ce pas ? ce qu’on fait dans ces cas-là : on le rend au ciel, c’est cela, bon vol et va donc voir si le Capitaine y est, ma bonne Marieke…

(Ce texte constitue la dernière séquence de la deuxième partie du roman intitulé Les bonnes dames, en cours de finition)

Commentaires

« Dès que quelqu’un me laisse lire en lui, si peu que ce soit, je suis prêt à l’aimer »

Je n'avais pas osé commenter ce texte à sa lecture, par pudeur, et pourtant en lisant le poème, récement lu dans les Passions partagées, j'ai pensé très fort à vous et à Ludmila-Fellow...

"Combien nos mots semblent vains"... et pourtant comme ils sembles cathartiques sous vos doigts.

Qu'il est dur d'être le passeur, quand l'action n'est plus possible pour donner du sens, pour soulager...

Qu'il est dur d'être juste là, intensément présent à l'autre, impuissant et pourtant si nécessaire...

Ecrivez, écrivez, écrivez!

Ami,

A l’heure des bilans et du compte de tes désillusions,

Ne laisse pas seule l’érosion du temps travailler,

Echappe au renoncement des rampants, des morts vivants.

Reprends ton maillet et ton ciseau pour tailler la pierre brute qui t’a été donnée.

Construis ta maison, ta tanière,

Ne t’y refuse rien qui puisse y manquer.

Cet antre, que toujours, où que tu sois, tu puisses rejoindre,

Pour retrouver la rassurante et protectrice solitude,

Qui te ramène à ton destin.

A ta corde, ajoute le nœud qui te lie à toi même.

« Like a bridge over trouble water”,

Retrouve en toi toutes les faces de la Force,

Qui y dorment depuis toujours.

Et comme Jacob toute une nuit, livre ce combat à ton pire ennemi,

Tapi au fond de ton âme, pour choisir ton Nom.

Nul vénérable maître, nul père à tes côtés.

Traque dans ton feu, dans ton désert,

Celui qui te ressemble et n’est pourtant pas toi,

Celui qui sournoisement, attend le plus mauvais moment

Pour t’assommer de toutes tes bassesses et tes trahisons.

Désarme le en faisant front un à un à tous ces démons,

Les effaçant d’un regard acéré et prévenant, comme autant de spectres vides.

Ne renie rien de ce qui te fonde et t’enracine dans ton présent.

Rien ne se perd, tout se transforme.

Combat, jour après jour sans cesse recommencé, jamais gagné,

Pour t’aimer assez pour échanger, partager,

Pour t’aimer assez pour recevoir sans devoir,

Pour t’aimer assez pour donner sans attendre…

Plonge enfin dans l’onde fraîche qui t’enveloppe et t’apaise,

Ce vide immense, que certains nomment, qui t’affole, qui te porte, qui te pousse,

Cette soif infinie, ces faims insatiables,

D’être tour à tour, et en même temps,

Et Tamino et Papageno,

De voir ce que tu ne peux regarder,

D’entendre ce que tu ne peux écouter,

De toucher ce que tu ne peux prendre,

De ne jamais rien regretter pour ne plus souffrir,

De vivre enfin en homme libre et fier.

Merci, chère Frédérique, pour ces mots qui me touchent beaucoup. Dans la foulée, vous dire que je me demandais hier encore ce que vous deveniez, regrettant votre silence.

Et ceci à Marie: que l'urgence de lire Les Bienveillantes n'a rien à voir avec le Devoir de Mémoire, cette fréquente baudruche de certains qui veulent Se Souvenir et que ça se sache. Bien entendu que nous devons nous rappeler TOUT, mais le livre de Littell me touche d'abord par cela: parce qu'il est vivant et qu'il prend TOUT le vivant, du côté des ombres, oui, c'est l'Enfer de Dante mais dont l'effort de conscience et de savoir est une immense contribution à notre savoir et à notre conscience.