Ainsi allant toute vie

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Avec son « éphéméride » réduisant l’année 2020 à une énumération quotidienne de faits et gestes, propos privés et décisions publiques indéniablement délirants ou aberrants, notamment inspirés par le politiquement correct ou la soumission aux «ismes» dominants - à commencer par l’islamisme radical -, Michel Onfray s’érige en Monsieur Propre de l’« élite » intellectuelle et politique française, en recourant trop souvent, hélas, aux raccourcis, amalgames et autres généralisations abusives juste dignes d’un humoriste de cantine, à quoi s’ajoute une écriture aussi décevante que sa pensée…

D’aucuns le déclarent et le ressassent avec ou sans nuances: rien ne va plus, faites vos jeux, le monde est fou. Ou plus exactement: les hommes sont fous, en plein délire, et plus que jamais depuis un an. Donc rien d’étonnant à ce que le « philosophe » français le plus répandu des temps qui courent intitule son dernier livre La nef des fous. Lequel s’inscrit dans ce qui tend à devenir, depuis quelques années, une mouvance dont le politiquement correct est la première cible.

De fait, le nouveau livre de Michel Onfray fait suite, plus de trente ans après la parution de L’Âme désarmée d’Allan Bloom, en lequel on peut voir le premier critique sérieux de la political correctness dans les universités américaines, à deux essais plus récents qui ont fait date - d’ailleurs commentés sur Bon Pour la Tête -, à savoir La philosophie devenue folle de Jean-François Braunstein (Grasset, 2018) et La Grande déraison de Douglas Murray (L’Artilleur, 2020), tout en poussant le bouchon plus loin, concluant à la décadence générale et, beaucoup plus discutable, en glissant volontiers de la critique légitime à la délation personnelle…

Entrez, Mesdames et Messieurs…

Comme un bateleur de foire au seuil de quelque Galerie des Monstres, Michel Onfray en appelle à notre curiosité de concierges virtuels dès la 4e de couverture et l’Avantt –propos de ce qu’il appelle son »petit traité de morale décadente », en nous promettant de lever le voile sur un escroc interbational protégé par l’Etat français, une fillette de huit ans impatiente de changer de sexe depuis sa quatrième année, des égorgeurs islamistes « présentés comme des victimes par les journalistes parisiens » », une féministe québécoise qui souhaite la vasectomie des hommes dès l’âge de dix-huit ans, des militants végans qui s’opposent à l’usage des chiens d’aveugles, des pédophiles qui achètent des vidéos de viols d’enfants sur Internet, le journal Libération cautionnant la coprophagie et la zoophilie par l’entremise d’un se des collaborateurs transgenre, le pape et Tarir Ramadam pour qui le coronavirus serait une punition divine, une femme écrivain qui a décidé de ne plus lire un seul livre écrit par des hommes, bref que du lourd pour convaincre ceux qui ne le seraient pas encore: que s’impose décidément, ici, ce «journal du Bas Empire de notre civilisation qui s’effondre», avec un clin d’œil à Voltaire censé rire avec l’auteur et une citation de L’Antéchrist de Nietzsche qui, sortie de son contexte, tombe du ciel comme une prétendue vérité dont chacune et chacun fera ce qu’il ou elle voudra tant elle est pompeusement vague et sans objet défini : « Je prétends que toutes les valeurs qui servent aujourd’hui aux hommes à résumer leurs plus hauts désirs sont des valeurs de décadence».

Mais faire dire à Nietzsche des choses apparemment profondes est aussi facile (et tendance, aujourd’hui) que de s’emparer à bon compte d’un des éléments de la critique nietzschéenne de la morale, qui le fait railler la « moraline ». Or Michel Onfray n’en est pas à un geste de récupération près : le voici donc nous annoncer un «traité de moraline». Ce qui serait en effet le bienvenu, sauf que son livre est imbibé de propos moralisants visant à rabaisser les uns et les autres…

Quant à savoir de quel «Bas-Empire» il s’agit (la France, l’Europe, l’Occident, la Nef mondiale ?), cela reste aussi vague que cette notion de décadence généralisée, même s’il y a bel et bien de la déraison un peu partout, en ces temps que nous vivons, et pour tous les jours…

Un moralisme populiste

Alors qu’il prétend lutter contre la « moraline » des nouveaux vertueux, Michel Onfray se pose, dès le 2 janvier 2020 où il évoque l’affaire Matzneff à propos de la sortie du Consentement de Vanessa Springora, en juge opposé à l’ensemble des intellectuels parisiens qui ont « défendu la pédophilie dans les années 1970 », et de citer quarante écrivains ou philosophes, d’Aragon à Sartre en passant par Alain Finkielkraut, Jacques Derrida, Bernard Kouchner, Simone de Beauvoir ou Michel Leiris, et de se vanter aussi d’avoir «dénoncé» les peintures de Balthus et le roman Lolita de Nabokov.

Dans un de ses derniers essais, le philosophe allemand Peter Sloterdijk pointe, très justement, ces terribles raccourcis qui font aujourd’hui la fortune de certains médias et des réseaux sociaux, propres évidemment à jeter le discrédit sur tel personnage ou tel groupe social, ces pourris de politiques ou ces ordures de journalistes, ces artistes, etc.

Et le père-la-morale Onfray de rappeler dans la foulée qu’il s’est déjà opposé, dans un essai, à l’oeuvre de Sade le pousse-au-viol, et d’affirmer, péremptoire que « quiconque se réclame de la gauche a le droit d’être antisémite raciste, racialiste, misogyne, homophobe, phallocrate pour autant qu’il se réclame de l’islam ! », alors qu’un défenseur actuel de Céline ou de Rebatet le fasciste serait aujourd’hui interdit de parole…

Enfin, pour en finir avec cet aspect très déplaisant des « dénonciations » de Michel Onfray, que dire de sa façon de taxer son confrère André Comte-Sponville de cupidité parce qu’il accepte d’être payé pour ses conférences, alors que lui-même ne se pointe pas sur un plateau de télé sans « piges » pharaoniques et qu’il monétise jusqu’à son site Internet ? Et que dire d’un «philosophe» qui dégomme la femme du président pour ses frais de coiffure ?

De l’exercice actuel du tri des déchets

Tout n’est pas cependant à jeter du dernier opus de Michel Onfray, dont les indignations procèdent parfois d’un vieux bon sens terrien renvoyant à son cher paternel (on se rappelle le tendre éloge qu’il en fait au début de Cosmos), alors que ses errances de jugement recoupent celles de l’époque et plus précisément du malaise français.

Comme un Eric Zemmour, Onfray est nostalgique de la grandeur française, et l’on comprend que, même athée militant, il regrette la force du catholicisme, au point d’envier (cela se lit entre les lignes des 500 pages de Décadencece) la ferveur des musulmans ou de ce qu’il croit le véritable islam. Quant à lui donner raison, nuance…

Paul Léautaud disait qu’il n’est pas inutile de lire parfois de mauvais livres, et c’est en somme l’aspect hautement symptomatique de cette œuvre surabondante et mégalomane, aussi confuse que passionnée, vigoureusement polémique mais dénuée d’humour et de poésie, qui devrait nous intéresser, autant que les gesticulations et palinodies de ce contempteur opportuniste du politiquement correct, à l’heure précisément où cette posture, saine dans les grandes largeurs (d’Allan Bloom à Philippe Muray ou Douglas Murray), devient une sorte de posture obsessionnelle anti-bobo, anti-gauche, revers exact de la médaille gauchiste des «antifas».

L’époque, depuis le début de la pandémie, est au méli-mélo des opinions qu’exacerbent toutes les incertitudes, où l’on serait en droit d’attendre un peu de recul et de mesure dans la parole d’un penseur. L’exercice consistant à distinguer le bon grain de l’ivraie, pour reprendre les termes, s’impose plus que jamais, et c’est à cet effort que nous oblige, à son corps défendant, notre « philosophe » par l’usage douteux qu’il fait des « délires» qu’il consigne tous les jours dans La Nef des fous, cédant de plus en plus à un catastrophisme complaisant frotté de complotisme à la manière du mouvement Qanon (notamment quand il introduit le concept d’État profond, crache sur le pape François après avoir vilipendé le concile Vatican II en termes dignes des intégristes les plus bornés, ou s’acharne sur le pauvre Macron) et ne voit dans la suite des jours que les «preuves» de la décadence, comme si vous passiez votre temps à feuilleter tel ou tel tabloïd genre Détective réduisant l’activité humaine à toutes les saletés, ragots et autres déchets.

Bref, et sans regretter d’avoir loupé le coche en m’épargnant la lecture des 670 pages de Sagesse, l’avant-dernier pavé de Michel Onfray, je retourne à la lecture nonchalante des 834 pages du Journal (1983-1988) du compère Roland Jaccard, dont le décadentisme de façade dissimule un personnage aussi attachant que parfois agaçant par ses postures et autres vanités qu’il est le premier à se reprocher, vibrant de curiosité multiples et intéressant autant par ses réflexions originales que par ses cancans, élégant jusque dans sa façon d’égratigner ses amis Matzneff ou Ben Jelloun, bref «trop humain» en son inguérissable folie de vivant – mais j’y reviendrai !

Michel Onfray, La Nef des fous, des nouvelles du bas-Empire. Bouquins, 238p. 2021.

Roland Jaccard. Le Monde d’avant. Journal 1983-1988. Serge Safran éditeur, 841p. 2021.

Richard Dindo, réalisateur suisse né à Zurich de père et de passeport italiens, est considéré comme l'un des maîtres du documentaire helvétique, en dépit d'un certain rejet subi ces dernières années de la part de la critique alémanique, qui l'a classé une fois pour toutes "cinéaste engagé". Ses films sur Rimbaud, Kafka, Genet, Gauguin, ou plus récemment sur ces Américains qui rêvent d'être les premiers à fouler le sol de la planète Mars, dans Marsdreamers, procèdent d'un regard personnel souvent décalé. Plus récemment encore, après une adaptationmémorable du roman Homo Faber de Max Frisch, il a bouclé le tournage de ce qui pourrait être son chef-d'oeuvre, évoquant le grand maître du haïku japonais sous le titre de Voyage de Bashô. Issu de milieu ouvrier, sans avoir échangé avec son père plus de trente répliques dans sa vie, laissé à lui-même dès sa douzième année après le départ de sa mère, Dindo, éduqué par les femmes selon son propre dire, est attentif aux aléas de la destinée personnelle des créateurs au point d'en avoir établi une liste en constante croissance. Grand lecteur de Paul Léautaud, ce francophile tient lui aussi un journal pléthorique, intitulé Le Livre des coïncidences, intégralement rédigé en français, qui a dépassé ces jours les 9000 pages...

Aux dernières nouvelles de tout l'heure, Richard Dindo se trouve au Texas pour tourner un film d'après un livre de James Agee.

AGEE James: Le père meurt dans un accident de voiture quand le petit James a 6 ans. Le fils a cherché un jour à se suicider au volant d’une voiture et à mourir comme son père. Il n’arrêtait pas de fumer et de boire en souvenir de ce père absent qu’il chérissait et qui lui a manqué toute sa vie. La mère, pieuse et sectaire, ne permettait pas au fils, à partir de la sortie de son enfance, de vivre avec elle et sa soeur, ce dont il a beaucoup souffert .Il se sentait néanmoins aimé par sa mère et sa famille, "mais ceux-là qui m’accueillent, qui tranquillement s’occupent de moi, comme un être familier, et aimé dans cette maison; ne me disent pas, oh! pas maintenant, ni jamais; ne me diront jamais qui je suis." Il se rappellera toute sa vie cette phrase de sa mère: "Papa a été grièvement blessé et pour cela le bon dieu l’a pris chez lui au ciel, il ne reviendra plus jamais".

AGEE James: Le père meurt dans un accident de voiture quand le petit James a 6 ans. Le fils a cherché un jour à se suicider au volant d’une voiture et à mourir comme son père. Il n’arrêtait pas de fumer et de boire en souvenir de ce père absent qu’il chérissait et qui lui a manqué toute sa vie. La mère, pieuse et sectaire, ne permettait pas au fils, à partir de la sortie de son enfance, de vivre avec elle et sa soeur, ce dont il a beaucoup souffert .Il se sentait néanmoins aimé par sa mère et sa famille, "mais ceux-là qui m’accueillent, qui tranquillement s’occupent de moi, comme un être familier, et aimé dans cette maison; ne me disent pas, oh! pas maintenant, ni jamais; ne me diront jamais qui je suis." Il se rappellera toute sa vie cette phrase de sa mère: "Papa a été grièvement blessé et pour cela le bon dieu l’a pris chez lui au ciel, il ne reviendra plus jamais".

ALTHUSSER: Sa mère avait été amoureuse d’un homme qui est mort à la guerre 14-l8. Elle se marie alors avec le frère du mort, mais sans amour. Louis est l’enfant de cette mésalliance et il porte le nom de l’oncle disparu. Sa mère l’aime donc à la place de l’autre. Il estimera plus tard qu’il n’a pas de père et qu’il doit devenir lui-même son propre père.

APOLLINAIRE: Le père quitte la famille quand Apollinaire a six ans. Il ne l’a jamais revu.

ARAGON: N’a pas connu son père qui était préfet, celui-ci na pas reconnu l’enfant qui a été élevé par sa mère comme s’il avait été son frère.

ARRABAL: Le père a disparu au début de la guerre d’Espagne, condamné à mort par un tribunal franquiste. S’est peut-être évadé et a été alors assassiné. Le fils a passé son enfance dans le deuil de cette disparition du père dont on n’a jamais rien su de précis. Il a appris, adolescent, la condamnation à mort de son père, par un document trouvé dans une armoire chez lui à la maison. Il s’est mis alors à suspecter sa mère d’avoir dénoncé son propre mari, pour préserver et protéger le fils. Ce que celui-ci ne lui a jamais pardonné, il a rompu toute relation avec sa mère pendant dix-huit ans. Sur cette « trahison » de la mère, il n’y a aucune preuve non plus.

ARTAUD: A perdu sa soeur bien aimée quand il avait 7 ans.

BALZAC: A été donné tôt chez une femme nourrice, puis dans un monastère, puis dans une école catholique sévère. A passé toute son enfance en dehors de sa famille, sans ses parents; la mère détestait ses enfants, son fils Honoré en particulier, et ceci pendant une bonne partie de sa vie.

BARTHES: A perdu son père quand il avait un an. Le père, officier dans la marine, est mort dans une bataille navale en l916. Barthes avait en outre la tuberculose. A vécu toute sa vie avec sa mère. Est devenu dépressif et presque apathique après la mort de celle-ci.

BATAILLE: Son père avait la syphilis et était aveugle. Il vivait dans une chaise roulante.

BAUDELAIRE: Avait six ans quand le père, général dans l’armée, est mort. Sa mère s’est remariée un an plus tard avec un autre général avec lequel Charles s’est toute sa vie durant très mal entendu. Le petit Charles vivait dans l’adoration de sa mère. Il ne lui a jamais pardonné de l’avoir mise en pension après son remariage. « Quand on a un fils comme moi, on ne se remarie pas. » Selon Sartre, il s’est pensé comme « fils de droit divin ». Autre version : « Je suis le tombeau de mon père. Un père prêtre, jeté à la fosse commune, faute de tombe, pas de trace, deuil presque impossible et en tout cas infini du fils, à jamais inconsolable ». « Sentiment de solitude, dès mon enfance. Malgré la famille, sentiment de destinée éternellement solitaire. Mon âme est un tombeau. Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage. »

BYRON: Le petit Byron nait avec un pied déformé. Le père est mort, peut-être par suicide, quelque part en France, quand son fils avait 3 ans. Byron adulte a écrit des lettres de Venise à sa famille qui ressemblaient étrangement à celles qu’avait écrit son père à sa femme, la mère du poète.

CAMUS Albert: Père mort en 1915 comme soldat pendant la grande guerre quand le petit Albert avait 2 ans. Il a connu, si l’on peut dire, son père en tout et pour tout pendant huit jours. A été élévé à Alger par sa mère restée seule et pratiquement muette.

CANETTI ELIAS: Il a sept ans quand meurt son père à l'âge de 31 ans d’un infarctus. Le petit Elias était sous la porte de la cuisine et a vu son père couché par terre, de l’écume à la bouche. On l’a sorti de là, Elias, qui est allé jouer dehors avec un enfant voisin et quelqu’un est venu crier: « Ton père est mort, ton père est mort; comment, tu joues au ballon alors que ton père est mort? » Elias passe le reste de son enfance et de son adolescence avec sa mère dans une harmonie profonde, elle lui raconte beaucoup d’histoires, lit des livres avec lui et éduque sa pensée.

CHAR René: Le père, maire de son village d’Isle-sur-la-Sorgue, est entrepreneur, il meurt quand le petit René a dix ans. Celui-ci s’entendra toujours très mal avec sa mère qui n’aura jamais rien compris à son fils poète, qu’elle appellera longtemps « le gredin ». Relation conflictuelle et violente aussi avec le frère, le préféré de la mère.

DANTE: La mère meurt quand son fils a 7 ans. Le père se remarie, meurt de son côté quand Dante a 15 ans.

DICKENS: Son père est mort 6 mois avant la naissance de son fils.

DE QUINCEY: Quand il avait 5 ans une de ses soeurs est morte, quand il avait 7 ans une autre de ses soeurs est morte, dans la même année mourait aussi le père.

DOS PASSOS: Fils illégitime. La mère avait 42 ans lors de la naissance de son fils. Le père était marié ailleurs. Epouse la mère de Dos Passos quand il est devenu veuf et quand le garçon avait 14 ans. En attendant celui-ci passait son enfance avec la mère dans différents lieux d’Europe où le père est venu les rejoindre de temps à autre, loin des regards de l’Amérique.

DOSTOÏEVSKI: Avait 6 ans quand la mère est morte, 1 8 ans quand le père est assassiné. Un homme d’une dureté impitoyable selon son fils.

8 ans quand le père est assassiné. Un homme d’une dureté impitoyable selon son fils.

DUMAS Alexandre: Orphelin dès l’âge de 4 ans d’un père, général dans l’armée de Napoléon.

DURAS Marguerite: N’a pas connu son père qui est parti pour la France où il est mort quand elle avait 4 ans.

EBERHARDT Isabelle: N'a pas connu son père. La mère ayant quitté celui-ci avec le précepteur des enfants. Déracinés de la Russie, s'enfuyant pour se cacher et vivre leur vie, ils sont partis à Genève. Isabelle a donc vécu avec ce père adoptif, un mélange de prêtre fou et d¹anarchiste barbu.

GENET: N’a pas connu ses parents. Mère prostituée. A été élévé chez des paysans à la campagne.

GIDE: Avait 11 ans quand son père est mort. A été élévé seul par sa mère. A la mort du père il pleure blotti sur les genoux de sa mère qui l'enlace. « Et je me sentis soudain tout enveloppé par cet amour, qui désormais se refermait sur moi. »

GLAUSER Friedrich: Avait 4 ans quand la mère est morte. A été élevé par le père autoritaire, directeur d’école à Vienne en Autriche.

GREEN Julien: “Pour en revenir aux raisons qui me faisaient rester à part, je les dois à ma mère. J’étais pour elle celui qui remplaçait l’enfant mort à deux ans et demi, le petit Ned qui est enterré à Savannah, et aussi son frère bien-aimé, William, mort à dix-neuf ans à peine de la syphilis. Elle m’avait confié au Seigneur pour toute la vie, et j’ai pu vérifier toujours l’efficace de cette protection attentive et aimante. J’ai perdu maman à quatorze ans. Elle est morte le 27 décembre 1914. Je garde le souvenir et l'indicible émotion de ce moment terrible. Ce qu’elle a été pour moi, je renonce à l¹exprimer. Mgr Pezeril m’a dit un jour: « Vous êtes le fils de votre mère chaque jour. « Tu es protégé », ce que me disait ma mère me revient sans cesse à l’oreille. « Toute ma vie j’ai été aimé et protégé. « Le bonheur, le don que j’ai reçu dès mon enfance. A mes parents, je leur dois tout ce que je suis. Le souvenir du 27 décembre 1914 me suivra toujours. »

HAWTHORNE: Père mort aux Indes orientales de la fièvre jaune quand le petit Nathaniel a 4 ans. Très tôt l’enfant solitaire commence à passer ses journées à écrire des contes fantastiques.

HEMINGWAY: Le père s’est suicidé avec un fusil quand Ernest a ... ans. Il imite beaucoup d’années plus tard le geste son père et se tue lui aussi avec un fusil, de la même manière que le père. Ernest aurait détesté sa mère selon ce que raconte Dos Passos dans son autobiographie.

HÖLDERLIN: N’a pas connu son père. Mère pieuse et dépressive.

HUGO Victor: La mère est partie pendant treize mois voir un amant à Paris quand le petit Victor n’avait que quelques mois. Quand il avait 2 ans ses parents se sont quittés. Le père est parti et les enfants sont restés avec la mère. Ensuite ils vont à Madrid visiter le père qui fait mettre les fils dans un collège catholique. Puis ils sont revenus à Paris avec la mère où ils ont vécu avec celle-ci et son amant, un ancien général qui sera un jour arrêté sous leurs yeux comme conspirateur et plus tard guillotiné. Puis le père les a de nouveau enlevés à la mère et les a envoyé de force dans un collège et ceci pendant plusieurs années avant qu¹ils reviennent chez la mère qui meurt quand Victor a 19 ans.

JABES Edmond: A perdu sa soeur quand il avait 12 ans. Elle est pratiquement morte dans ses bras. Elle lui aurait dit: “Ne pense pas à la mort. Ne pleure pas. On n’échappe pas à sa destinée. »

« Ces mots ne m’ont jamais quitté. J’ai compris ce jour là, qu’il y avait un langage pour la mort, comme il y a un langage pour la vie. Je la retrouverai, plus tard, dans le désert: ultime reflet, on eût dit, d’un miroir brisé. J’ai compris alors que la destinée est inscrite dans la mort, qu’on ne quitte jamais la mort. »

KELLER Gottfried: Son père est mort quand Gottfried avait 5 ans. A été élevé par la mère qui s’est remariée. Keller ne parle jamais de son beau-père dans ses livres, même pas dans Henri Le Vert, son roman de jeunesse, qui se termine au moment de la mort du père...

KEROUAC Jack: A perdu son frère ainé quand celui avait 9 et Jack 4 ans. A adoré ce frère qui souffrait d’une maladie inguérissable. Il en fut bouleversé pour la vie. Son père meurt d’un cancer quand Jack a 2O ans. Il assiste impuissant et terrorisé à son agonie.

LAUTREAMONT: A perdu sa mère quand il avait 18 mois. Elle s’est probablement suicidé. A été élévé à Montévideo en Uruguay par le père onctionnaire au Consu- lat français.

LEDUC Violette: Le père est parti quand elle était encore enfant. La mère l’a élevée dans la haine des hommes. “Je vins au monde, je fis le serment d’avoir la passion de l’impossible ». Cette passion l’a possédée du jour où, trahie par sa mère, elle s’est refugiée auprès du fantôme de son pèr inconnu. Ce père avait existé, et c’était un mythe, en entrant dans son univers elle est entrée dans une légende, elle a choisi l’imaginaire qui est une des figures de l’impossible. “Je suis la fille non reconnue d’un fils de famille. Je me souviens de mon chagrin, de mes trépignements sur le carrelage après son départ. “Mon père, cet inconnu, je le portais dans mes yeux tandis que je lisais... »

LESSING DORIS: Père infirme de guerre.

MALLARME: Sa mère meurt quand il a 6 ans. « J’ai perdu, tout enfant, à sept ans, ma mère ». Son père se remarie un an plus tard. Le petit Stéphane n¹aime ni son père ni sa belle mère. Il passe son enfance dans des pensions réligieuses. Sa soeur bien aimée, Marie, meurt à 13 ans, quand il a 15. Il restera toujours “froid et glacial³, songe souvent à se suicider, comprend la poésie comme le rien et comme le néant de l¹écriture.

MALRAUX: Perd un petit frère quand il a 2 ans. Au même moment sa mère se sépare de son mari. Il vivra seul avec sa mère. A 5 ans il entre dans un institut privé comme pensionnaire ou comme élève. Ensuite il reviendra chez sa mère avec laquelle il vivra jusqu’à l’âge de l9 ans. Il dira un jour: « Presque tous les grands écrivains que je connais aiment leur enfance, je déteste la mienne. »

MANSFIELD Katherine: Mort du frère bien aimé au front en France quand elle a 22 ans.

MELVILLE: Le père, entrepreneur, a fait faillite et est mort bientôt après, quand le fils avait 13 ans. Il a dû quitter l’école pour gagner sa vie comme employé de banque.

MUSIL: La mère avait un amant au vu et au su du père et de l'enfant. NIETZSCHE: A perdu son père qui était pasteur, à 5 ans. Un an plus tard meurt son petit frère. La mère pieuse et réactionnaire l’a mis plus tard dans un internat. Il aurait pleuré de chaudes larmes sur la tombe de son père. Est resté toute sa vie déraciné. A haï plus tard et sa mère et sa soeur.

NIETZSCHE: A perdu son père qui était pasteur, à 5 ans. Un an plus tard meurt son petit frère. La mère pieuse et réactionnaire l’a mis plus tard dans un internat. Il aurait pleuré de chaudes larmes sur la tombe de son père. Est resté toute sa vie déraciné. A haï plus tard et sa mère et sa soeur.

NIN Anaïs: Quand elle a 1O ans le père pianiste quitte la famille pour

vivre avec une jeune femme. La mère amène ses enfants à New York. A partir de 11 ans Anaïs écrit un Journal en forme de lettres à son père en cherchant désespérément ce père et en espérant qu¹il ne rejoigne la famille.

NERUDA Pablo: A perdu sa mère quand il avait deux mois. A été élevé par la deuxième femme de son père, qu'il appelle, “l'ange gardien de mon enfance".

NERVAL de, Gérard: Perd sa mère quand il a deux ans, et comme son père est médecin militaire, il passe son enfance chez son grand-oncle à Mortefontaine, dans le Valois dont les paysages hanteront par la suite son oeuvre.

NIZON Paul: Le père toujours malade et enfermé dans sa chambre est mort quand le fils avait 12 ans.

OZ Amos: Sa mère se suicide quand son fils a 13 ans.

PESSOA: A perdu son père en Afrique du Sud (Durban) quand il avait 7 ans. La mère s’est remarié avec le consul portugais. Fernando a adoré sa mère, a vécu tantôt au Portugal, tantôt à Durban. N’a jamais pu s’habituer à ce beau-père qu’il n’aimait pas.

PLATH Sylvia: A perdu son père quand elle avait l2 ans. En a soufferte toute sa vie. “Je ne parlerai plus jamais avec Dieu". “J'ai besoin d¹un père." A fait une première tentative de suicide à 12 ans.

POE EDGAR ALLAN: Sa mère est morte quand il avait 5 ans. Le père a disparu. Allan été élevé par des parents adoptifs qui lui ont donné leur nom.

YOURCENAR Marguerite: N’a pas connu sa mère qui est morte quelques jours après la naissance de sa fille. A été élevé par le père coureur et charmeur.

RENAN Ernest: Le père disparaît en mer quand le petit Ernest a 5 ans.

RIMBAUD: N’a plus jamais revu son père officier à partir de l’âge de 7 ans. Mère pieuse et réactionnaire qui élève ses enfants la bible dans la main. Arthur imitera plus tard sur ses voyages la biographie de son père, en se prétendant p.e. originaire de Dôle, comme son père, ou alors « membre du 17ème régiment de l’Armée française comme celui-ci. A appris plus tard l’arabe et a vécu en Afrique comme son père.

ROTH Joseph: Son père a quitté sa mère quand le fils avait un an. Il ne l’a jamais revu, n’avait donc aucun souvenir de lui. A dit à un ami: “Tu ne peux savoir ce qu’est c’est d’avoir grandi sans père. »

ROUSSEAU: Sa mère est morte à sa naissance, « le premier de mes malheurs ».

SAINTE-BEUVE: Le père meurt un mois avant la naissance de son fils. Celui-ci a vécu toute sa vie dans l’ombre de ce père absent, au point de lui ressembler mimétiquement et de finir d'avoir exactement la même écriture que lui.

SALINGER J.D.: A perdu son frère quand celui-ci avait 1O ans. Se croyait juif jusqu'à 16 ans, quand il a appris que sa mère était en réalité catholique. En a souffert toute sa vie. Aussi de l¹anti-sémitisme, vu son nom juif, hérité évide- ment de son père qui lui était bien juif. A commencé à cacher ses origines. Misogynie. A haï sa mère et méprisé son père. A vécu après son mariage avec des femmes beaucoup plus jeunes que lui, des femmes-filles.

SAND George: A perdu son père, officier dans l’armée napoléonienne, dans un accident de cheval quand elle avait 4 ans. A ensuite vécu avec sa mère et sa grand-mère paternel dans la maison de celle-ci à la campagne. Tensions permanentes entre les deux femmes qui se détestent. La mère part à Paris (où elle a un autre enfant, une fille illégitime), au grand désespoir de sa fille George qui ne la verra plus que par intermittence. Elle en a souffert toute sa vie.

SARRAUTE Nathalie: La fille vit tantôt avec sa mère, tantôt avec le père, soit à Paris, soit à Moscou. Quand elle a 9 ans, la mère quitte ses enfants et ne revient que trois ans plus tard. Pendant ce temps Nathalie vit à Paris avec le père qui a d’autres femmes qui apparaissent à la fille comme des « tantes lointaines, inconnues, dont elle n’apprendra jamais grand-chose. La mère a des « amis » aussi dont la fille ne saura pas grand-chose non plus.

SARTRE: N’a pas connu son père qui était Officier et qui est mort quelques mois après la naissance de son fils. Sartre a été élévé par sa mère et son grand-père. Sa mère s’est remariée quand J.P. avait 12 ans. Il devait appeller son beau-père « oncle ». Les Mots s’arrêtent quand J.P. a 12 ans, justement, à l’arrivée de cet étranger qu’il n’aimait pas, qu’il n’aimera jamais.

SEMPRUN Jorge: Perd sa mère quand il a 9 ans. Elle était malade pendant quelques temps. Ses regards à travers la porte à moitié ouverte sur la mère malade dans son lit. L¹annonce de sa mort. Elle le voyait président de la République. Il était son préféré.

SPINOZA: Perd sa mère quand il a six ans.

STENDHAL: Il était amoureux de sa mère qu’il perdit à 7 ans. A été élevé par le père qu’il haïssait et le grand-père qu’il n’aimait pas non plus. « Ils ont empoisonné mon enfance. » Quelques années avant sa mort il dira, “il y a 45 ans j¹ai perdu ce que j¹aimais le plus au monde.³

STRINDBERG: Fils d’une servante et d’un père hobereau. Se sont mariés quand même; S. a toujours souffert de cette situation. Fort complexe d¹infériorité.

TOLSTOI: Sa mère meurt quand il a 2 ans. Il est emmené devant son cadavre et s’enfuit avec un cri d’épouvante. Il n’oubliera plus cet instant. Le père meurt quand Lev a 9 ans. Il est élevé par ses grands-parents. Mais sa grand-mère paternelle et sa tutrice, soeur de son père, meurent également bientôt après son père. A 28 ans il écrit Enfance, roman dans lequel il a 1O ans et sa mère est toujours vivante. Il la décrit vivre, sourire, aimer; il parle d’une mère imaginaire, il se rappelle selon ses propres mots de choses qui n’ont jamais existé. Ecrire pour lui est plus que jamais une volonté de faire revivre un paradis perdu. « Heureux, heureux temps, temps à jamais écoulé de l’enfance ». A l’âge de 8O ans il écrit: « ce matin je parcours le jardin et, comme toujours, je me rappelle ma mère, « ma-man », de qui je n’ai aucun souvenir, mais qui est restée pour moi un idéal sacré. Et plus tard: “En mourant, tu éprouves ce qu’éprouve l’enfant délaissé, revenant à sa mère amante et aimée. »

TRISTAN Flora: Son père péruvien est mort quand elle avait 4 ans. Toute sa vie elle a cherché ce père, jusqu’à revenir au Péru pour “entrer » dans sa famille paternelle qui l’a pourtant plus ou moins répudiée. Elle est la grand-mère maternelle de Gauguin. TSVETAEVA Marina: A perdu sa mère quand elle avait l6 ans; une mère souvent malade et au sanatorium. Elle avait la tuberculose. Ses filles à un moment ont été envoyé dans un internat à Lausanne. « J’ai grandie entourée de tuberculeux. L’agencement sur leur table de chevet en verre dans les sanatoriums: pilules, seringues, fioles. Ma mère se mourait, ça sentait l’éther et le jasmin. Le père est mort quand elle avait 21 ans.

TSVETAEVA Marina: A perdu sa mère quand elle avait l6 ans; une mère souvent malade et au sanatorium. Elle avait la tuberculose. Ses filles à un moment ont été envoyé dans un internat à Lausanne. « J’ai grandie entourée de tuberculeux. L’agencement sur leur table de chevet en verre dans les sanatoriums: pilules, seringues, fioles. Ma mère se mourait, ça sentait l’éther et le jasmin. Le père est mort quand elle avait 21 ans.

VERLAINE: Père Officier qu¹il a à peine connu, il est mort quand le fils

avait 21 ans.

VILLON: Orphelin, a été élevé par des parents adoptifs.

VOLTAIRE: Sa mère est morte quand son fils avait 7 ans. Il ne parle jamais d’elle, ni de son père. Il méprisait son père et détestait sa famille. Voltaire est un pseudonyme. Il s’appelait en réalité François Arouet. Il prétendait que sa mère aurait eu des amants et qu¹il était le fils d’un de

ses amants.

WALSER Robert: La mère meurt quand il a 16 ans. Un frère meurt aussi, un autre se suicide.

WOLFE Thomas: Parents séparés. Le père meurt quand Thomas a 22 ans.

WOOLF Virginia: A perdu sa mère quand elle avait 13 ans. A été élevée par le père qui est mort quand elle avait 22. Elle aurait pensé à sa mère tous les jours et vécu sous son regard jusqu’à l’âge de 4O ans.

ZOLA Emile: Son père meurt quand Emile a 7 ans. Il est fils unique et vivra donc son enfance et son adolescence seul avec sa mère, à Aix d'abord, à Paris ensuite.

(Moïse, Jésus et Mahomet n’ont pas connu leurs pères)

Cette liste est ouverte à tout complément...

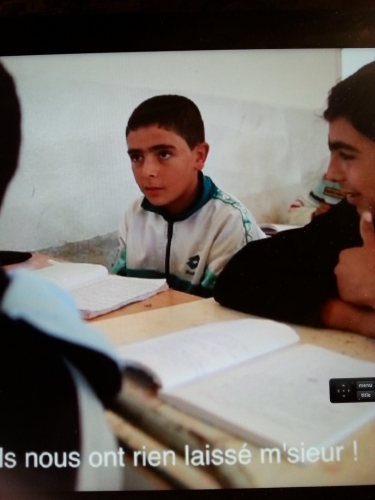

45. Génération Dégage !

Or à quoi ressemblera la Tunisie à venir de ces enfants confrontés, dès leur plus jeune âge, à des notions idéologiques encore abstraites et des réalités très concrètes, des débats et des manifestations vécus en famille, des tensions religieuses, des sacrifices de martyrs (l’immolation de Mohammed Bouazizi) ou des meurtres politiques (l’assassinat de Chokri Belaid) vécus comme des traumatismes collectifs ?

Or à quoi ressemblera la Tunisie à venir de ces enfants confrontés, dès leur plus jeune âge, à des notions idéologiques encore abstraites et des réalités très concrètes, des débats et des manifestations vécus en famille, des tensions religieuses, des sacrifices de martyrs (l’immolation de Mohammed Bouazizi) ou des meurtres politiques (l’assassinat de Chokri Belaid) vécus comme des traumatismes collectifs ?Vous qui nagez volontiers par les mers et les lacs, excellez à descendre les fleuves ou remonter les rivières, pour nous en tenir aux eaux les plus vives, savez-vous pour autant ce que signifie la «position du mort flottant»?

Si tel n’est pas le cas, l’explication s’impose illico puisque l'expression constitue le titre d’un petit livre du grand Jim Harrison paru tout récemment dans une édition qui l’eût probablement enchanté de son vivant, tant par son élégant contenant, signé Héros-Limite, que par son contenu, avec la traduction et la postface qu’en propose le passeur exemplaire que représente une fois de plus Brice Matthieussent.

C’est cependant le Big Jim lui-même qui s’en explique à mi-parcours de la petite centaine de «poèmes» rassemblés sous ce titre, qu’on pourrait dire autant de fragments d’un récit autobiographique éclaté, prières ou coups de gueule, aveux touchants de viveur blessé dans sa chair ou méditations sur le sort plus général de l’humanité, moments de grâce (Baudelaire aurait dit «minutes heureuses» avant Haldas) ou tendres hommage à d’autres poètes qu’il a en affection autant qu’en admiration (notamment les Espagnols Lorca et Machado, et le Russe Mandelstam), tout cela marqué au sceau d’autant de vitalité généreuse que de mélancolie.

La position du mort flottant, pour un nageur au long cours, est une technique de survie, apprise par Little Jimmy quand il était aux scouts, qui consiste à faire la planche mais à l’envers, la tête sous l’eau et en apnée, le temps de récupérer, avant de se retourner, de respirer un bon coup et de repartir.

Or, en un «poème» narratif d’une page mêlant deux époques de sa vie – le vieil écrivain vanné qui a besoin de se reposer, et le nageur vaillant à un kilomètre de Key West où il a failli se noyer des années auparavant – Jim Harrison enrichit l’expression de nouvelles résonances, non sans humour et autodérision.

Comme il le remarque lui-même, Jim Harrison est un écrivain et un poète «à cru», qui ne raffine ni ne peaufine. Avec son refuge dans les bois, il participe en somme de la filiation des métaphysiques naturelles illustrée par Waldo Emerson et Henry Thoreau, au même titre qu’une Annie Dillard mais en plus rustaud quoique bien plus subtil et cultivé − lecteur de René Char et de Rilke − que ne le donne à penser son image de boucanier du Montana.

Vous ne savez pas trop, les filles, ce que c’est que la poésie, et nous les garçons non plus. Pas mal de préjugés la classent au rang des futilités, ou au contraire la vénèrent à genoux ou en cercles fermés, la couronnant d’une majuscule. Beaucoup la limitent aux rimes ou au rythme, selon les cultures elle est largement populaire ou au contraire se confine en élites plus ou moins guindées − peu importe à vrai dire, en tout cas c’est ce qu’on se dit en lisant les poèmes de Jim Harrison qui ont l’air de morceaux de prose autant que le monceau de prose de Proust est un poème.

A la fin de sa vie de supervivant, Big Jim en a bavé un max: on a dû scier son grand corps malade de la nuque au coccyx et il a dû souffrir en plus, en clinique, de voir de jolies jeunes filles en chier encore plus que lui. Et cette saloperie de zona! Pardon pour tant de grossièretés, mais la vie est parfois comme ça et la poésie non plus n’a pas alors à mettre de gants...

Donc Jim Harrison parle de tout ça dans ses poèmes qui ont l’air de ne pas en être et qui en sont pourtant. Parce que ce sont des concentrés de pensée et de musique, d’images et de rythmes alternés, de rêveries dans la nature et la vie pleine de ratures où l’on rencontre des chiens et Jésus-Christ, Dieu ou les dieux (comme on veut) et tout ce qui fait le sel de la vie et l’envie d’en finir quand le sel vient à manquer .

Dans son inépuisable Journal, en date du 15 juillet 1956,Julien Green écrit ceci qui ferait la joie de plus d’un psy en quête d’associations mentales révélatrices: «Le secret, c’est d’écrire n’importe quoi, c’est d’oser écrire n’importe quoi, parce que lorsqu’on écrit n’importe quoi, on commence à dire les choses les plus importantes».

Or il y a beaucoup de cela dans La position du mort flottant: beaucoup de non-dit subconscient qui resurgit − donc le contraire de n’importe quoi −, et c’est enfin le mérite de Brice Matthieussent d’éclairer tout ça par des propos très amicalement pertinents sur le poète et sa démarche, et celui de l’éditeur de nous en faire un si joli paquet-cadeau à emporter partout comme un carnet de route où lire est une manière de faire revivre ce qui est consigné – bon pour le déconfinement!

Jim Harrison. La Position du mort flottant. Traduction et postface de Brice Matthieussent. Héros-Limite, 2021.