Le propre de la passion érotique tient à un lien de ronces, selon l’expression de Jouhandeau, qui blesse les amants en même temps qu’ils se surexcitent mutuellement, jusqu’à la destruction de l’un ou de l’autre.

C’est ce processus à la fois délétère et obsessionnel que détaille Thierry Séchan dans cette longue nouvelle où l’on voit le narrateur, incapable d’échapper à la très belle et très voluptueuse, très égoïste, très perverse et très méchante Anne Vitas, sombrer dans l’alcool et la désespérance avant que des amis ne lui présentent une charmante Nathalie, de vingt ans sa cadette et qui l’aime aussi vite qu’il tombe amoureux d’elle. Mais comment se débarrasser de la très mauvaise Vitas qui n’en finit pas de squatter l’imagination du narrateur ?

Il faudra l’intermédiaire d’un objet d’art hautement symbolique, mais ne disons pas lequel, pour cristalliser soudain la lucidité rédemptrice de l’amoureux gaga, tétanisé jusque-là par sa fascination.

En peu de pages, mais électriques, Thierry Séchan donne ici une longue nouvelle plus percutante et pertinente que maints romans à la gomme étirés pour faire bon poids avant le pilon. Pour la route, le métro, le bord d e l’eau, la terrasse ou l’avion sur courte distance : une dégustation qui reste longtemps en bouche.

Thierry Séchan. Vanitas, Editions du Rocher, 43p.

-

-

La beauté à l 'épreuve du monde

La beauté sauvera le monde. Conférence d'Etienne Barilier. Saint-Maurice, le 14 septembre 2007.

La beauté sauvera le monde. Conférence d'Etienne Barilier. Saint-Maurice, le 14 septembre 2007. - Salle du Martolet. Devant 850 lycéens.

- Présentation du conférencier par Damien Clerc, jeune prof de philo. Relève l’incarnation du verbe multiforme dans l’œuvre de Barilier, du roman à l’essai et des arts au sport.

- Dimension de la recherche du bonheur.

- Evoque la valeur de l’acte philosophique « pour ne pas subir sa vie « (applaudissements nourris).

- Etienne Barilier rappelle d’où vient la fameuse phrase de Dostoïevski.

- Dans la bouche du prince Mychkine, protagoniste de L’Idiot.

- La phrase est paradoxale, voire scandaleuse, notamment pour des chrétiens, aux yeux desquels le Christ est supposé sauver le monde, pas la beauté.

- Le salut du monde n’a rien à voir avec ce qu’il est aujourd’hui, réduit à « sauver la planète ».- Le sauvetage écologique s’est substitué au salut.

- Son horizon est essentiellement métaphysique, ou religieux.

- Qu’est-ce alors à dire ?

- Le débat sur La Beauté, en tant que telle, paraît dérisoire en un monde mondialisé où tout est devenu relatif.

- Quelle beauté ?

- Pour Dostoïevski, la beauté physique fait signe vers une autre réalité, d’ordre métaphysique.

- Rappelle alors de quelle beauté parle plus précisément Mychkine.

- Introduit le personnage de Nastassia Philipovna, dont la beauté est chargée à la fois d’innocence et de tribulations. Beauté blessée en quelque sorte. « Dans ce visage il y a bien de la souffrance », remarque Mychkine.

- La relation de celui-ci avec Nastassia relève autant de l’amour que de la compassion, de l’Eros que de l’Agapè.

- Cette acception de la beauté suppose donc un rapport avec le monde intérieur.

- Cite Kierkegaard (Ou bien… ou bien) à propos du dépassement de la beauté physique, précisément.

- La beauté suscite un élan, physique d’abord.

- Note ensuite que la beauté nous comble et nous insatisfait à la fois.

- « La beauté, c’est ce qui reste quand on a tout possédé ».

- Très bonne formule je trouve.

- Puis remonte à l’origine de toute réflexion sur la beauté, avec Platon.

- Tout ce qui est beau est reflet d’une Idée.

- Référence au Phèdre.

- La Beauté est la seule des Idées éternelles qui soit à la fois perceptible par nos sens, visible et palpable.

- La beauté révèle.

- Ruse de la nature ?

- Oui si l’on en reste à sa seule incarnation, alors que le désir fait signe vers le désir d’immortalité.

- Se réfère alors à la métaphysique de la lumière.

- La lumière est elle-même visible et invisible.

- Que la beauté est lumière. Pour Platon : elle éclaire les Idées.

- En vient ensuite à la relation qu’il a maintes fois illustrée entre Beau, Bien et Vrai.

- Relève que Dostoïevski est aussi platonicien, à cet égard, qu’il est chrétien.

- Remarque que dans l’Evangile de Jean, la parole « je suis le Bon berger » doit être re-traduite plus exactement : « Je suis les Beau Berger »…

- Aborde ensuite la discussion de la conception platonicienne par les Modernes.

- Le bilan totalitaire et génocidaire du XXe siècle ne réduit-il pas la trinité beau-bien-vrai en miettes, étant entendu que des admirateurs du beau ont commis les pires crimes ?

- Récuse l’objection en stigmatisant le culte du beau pour le beau.

- Platon lui-même parlait d’un esclavage du beau.

- Kierkegaard a fait la même distinction.

- La solidarité Beau/Bien/Vrai est un possible, un vœu virtuel, et non un postulat inamovible.

- « Le beau n’est pas une machine à produire du bien », dit Barilier.

- La contradiction implique alors la référence à une autre instance : de la liberté de l’homme.

- La beauté n’a certes pas sauvé le monde du nazisme. Mais les religions non plus.

- De la beauté du culte esthétique, première impasse, enchaîne sur la deuxième, d’une beauté soumise au bien.

- Cite le photographe empilant des corps nus au bord du glacier d’Aletsch et invoquant son aspiration à « sauver la planète ». Autre foutaise.

- Du culte de la beauté, on passe à un art soumis à une morale « culturelle».

- Revient au platonisme à propos d’une autre objection : qu’il serait trop exclusivement provincial, dans le sens d’une production essentiellement occidentale.

- Montre que les trois notions existent dans les autres cultures, et que le génie de Platon n’a pas tant consisté à les associer qu’à les dissocier au contraire, pour les définir avant de les mettre en relation.

- Prend deux exemples « exotiques ».

- De François Cheng en premier lieu, dans ses Cinq méditations sur la beauté, que dit que le beau est forcément lié au bien.

- Rappelle que Cheng cite lui-même Dostoïevski.

- Donne en outre l’exemple du philosophe shintoïste Nishida Kitarô, qui ne dit pas autre chose.

- Conclusion sur le dépassement du désir par l’aspiration à la perfection, telle que la vit Dante avec Béatrice dans sa recherche de la « diritta vita » que décrit la Divine Comédie.

- Fin du speech. Ovation de la salle. Retour au soleil : beau temps sur le gazon, belle jeunesse lézardant.

-

Harlem est un roman noir

Le Cycle de Cercueil et Fossoyeur en un volume

« Pour jouer du jazz il faut avoir souffert », disait Lester Young, cité par Chester Himes à la fin de la préface polémique de ce recueil, intitulée Harlem ou le cancer de l’Amérique, et aux mots du saxophoniste fait écho le romancier qui affirmait: « écrire, c’est ma couleur»…

Observateur mordant de la réalité à ras le pavé et de la misère humaine, Chester Himes (1909-1984) issu de famille bourgeoise et lui-même lettré, passa cependant par la délinquance et la prison avant de publier. Mal accueilli en Amérique, il devint célèbre en France avec ses polars « sociaux ». Nourri de Dostoïevski autant que de Chandler, Himes n’est certes pas un immense écrivain, mais son brio de conteur et sa verve critique n’ont rien perdu de leur vivacité, comme l’illustre ce volume rassemblant les huit romans du Cycle de Harlem dont les inspecteurs Cercueil et Cimetière sont les protagonistes légendaires. Ainsi retrouve-t-on La Reine des pommes, l’un de ses titres les plus connus, Il pleut des coups durs ou Retour en Afrique, dans une traduction entièrement révisée. En complément, une bio-bibliographie illustrée et nourrie éclaire le « roman » d’une vie déjà connu par les autobiographiques Regrets sans repentirs.

Chester Himes. Cercueil et fossoyeur. Gallimard, Quarto, 1361p. -

De radieuses condoléances

Entretien avec Frank Oz, à propos de Joyeuses funérailles

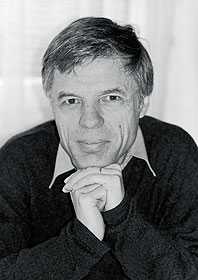

Promis-juré : nous ne poserions aucune question à Frank Oz sur le Muppet Show, ni sur La Guerre des étoiles. Telle était en tout cas son désir avant notre entrevue. Celle-ci ne devait pas pour autant nous confronter à un despote capricieux, bien au contraire : sous le traits d’un grand barbu poivre et sel au flegme très british et à la simplicité cordiale, le réalisateur de Joyeuses funérailles n’aura formulé cette requête que par souci de mieux se concentrer sur l’objet de la rencontre : son joyau noir. Or chacun le sait : rien de plus sérieux que l’humour…

- Quelle est l’origine de Joyeuses funérailles ?

- Le script m’en a été proposé par une amie engagée dans la production, et tout de suite j’ai ri comme rarement à la seule lecture. L’auteur, Dean Craig, est un observateur redoutable sous ses airs de garçon timide, et cette petite histoire à la fois drôle, percutante et pleine d’humanité correspondait parfaitement à mon désir de réaliser un film intimiste à « petit » budget, disons 10 millions de dollars plutôt que 100 millions, où je pourrais faire ce que je voulais sans trop de pression. Pas un instant je n’ai pensé en termes de thèmes « actuels » à traiter, à savoir la déglingue d’une famille de grande bourgeoisie, la mort ou la transgression sexuelle : je voyais d’abord une charmante histoire vécue par une série de personnages hauts en couleurs, où les acteurs joueraient un rôle essentiel.

- Comment avez-vous choisi ceux-ci, et comment avez-vous travaillé avec eux ?

- J’ai consacré un mois à des auditions personnelles à Londres, qui m’ont permis de rencontrer une quantité de comédiens de grand talent, puis j’ai eu la chance de trouver ceux qui convenaient précisément aux personnages de l’histoire. Comme il ne s’agit pas d’une comédie à l’américaine mais d’une farce, un genre assez peu pratiqué de nos jours et qui exige beaucoup plus de tact qu’on ne croirait, je leur ai recommandé de ne pas chercher à faire rire mais de jouer leur personnage en toute honnêteté. En principe, notre budget nous interdisait les stars à 20 millions pièce, mais vous savez ce qu’est le cinéma : il lui faut malgré tout des « noms ». C’est pourquoi j’ai proposé un rôle à Peter Dinklage, alors même qu’il n’y avait pas de rôle de nain dans le script. Faire de l’amant du défunt un nain ne signifiait pas pour moi « charger » le personnage, au contraire : je savais que Peter, que j’ai toujours admiré, donnerait au personnage cette aura de dignité et de tendresse qui crève l’écran.

- Etes-vous resté fidèle au script ?

- Certainement pas : nous avons beaucoup improvisé avec les acteurs, mais toujours en complicité avec l’auteur. Si je reste le patron, car il faut une transposition des mots en termes de cinéma, je crois que chacun, de l’écrivain aux acteurs, a beaucoup à m’apporter. Dans son rôle si délicat, toujours au bord du burlesque, Alan Tudyk m’a ainsi fait des quantités de propositions improvisées dont j’ai beaucoup retenu. En revanche, certaines improvisations ont tourné court parce qu’elles ne me semblaient pas « honnêtes » par rapport à l’histoire.

- Certainement pas : nous avons beaucoup improvisé avec les acteurs, mais toujours en complicité avec l’auteur. Si je reste le patron, car il faut une transposition des mots en termes de cinéma, je crois que chacun, de l’écrivain aux acteurs, a beaucoup à m’apporter. Dans son rôle si délicat, toujours au bord du burlesque, Alan Tudyk m’a ainsi fait des quantités de propositions improvisées dont j’ai beaucoup retenu. En revanche, certaines improvisations ont tourné court parce qu’elles ne me semblaient pas « honnêtes » par rapport à l’histoire.

- Celle-ci est-elle propre à l’Angleterre, et y a-t-il selon vous un humour typiquement anglais ?

- Je ne le sens pas. Il y a un « accent » dans les façons de rire, et l’humour des peuples dépend évidemment de leur histoire et de leur psychologie particulières, mais je crois que l’humour, comme l’émotion, est un phénomène universel. Cette histoire ne me semble pas propre à l’Angleterre mais plutôt à la meilleure société bourgeoise. Les convenances se verrouillent dans la mesure où l’on a quelque chose à perdre, et c’est dans la « haute » que le théâtre social est le plus masqué. D’où le caractère explosif du secret lié aux mœurs du père. Pensez : un pater familas qui se travestit et se fait sauter par un nain. (Rires)

- N’est-ce pas délicat de rire de la mort ?

- N’est-ce pas délicat de rire de la mort ?

- C’est moins délicat que d’en parler, dans une société qui tend de plus en plus à évacuer la chose, comme si les progrès de la technologie nous avaient d’ores et déjà rendus immortels. De fait, il y a une certaine inconvenance à mourir dans ce monde-là (Rires). Mais ce que j’aime beaucoup dans cette histoire, c’est que le rire ne se borne jamais à une moquerie. On ne se moque pas plus du nain que de l’hypocondriaque, du gay ou du prêtre obsédé par l’horaire. On ne quitte pas l’humanité. Et le plaidoyer final du fils, qui devient alors aussi bon écrivain que son brillant frangin romancier à succès, dans l’ombre duquel il rongeait son frein, est une magnifique leçon d’humanité. Ou du moins c’est ce que j’aimerais faire passer…

La bonté sous l’extravagance

Le conformisme social très étroitement corseté à l’anglaise a toujours disposé de soupapes de décompression, dont celle de l’humour.

Un premier éclat de rire ponctue la première séquence de Joyeuses funérailles, après l’arrivée du corbillard dans la somptueuse demeure du défunt, lorsque son fils découvre que les employés se sont trompés de macchabée. Ensuite, c’est la prise malencontreuse d’une drogue hallucinogène, gardée dans un flacon de Valium, qui va transformer l’un des convives de l’enterrement en hurluberlu délirant. Enfin, l’arrivée d’un nain maître-chanteur qui vient réclamer son dû à la famille sous peine de révéler la nature de ses relations avec le très respectable gentleman, achève de transformer la cérémonie en folle sarabande menée à fond de train sur une aigrelette musiquette.

La farce frôle souvent le grotesque, mais c’est avec maestria que Frank Oz la conduit jusqu’à sa conclusion aussi inattendue qu’émouvante : lorsque le fils, par delà le scandale, évoque la bonté de son père et en appelle à la compréhension de tous. Mon père était peut-être gay à ses heures, mais quel chic papa ce fut ! Plus moral tu meurs…

Frank Oz en dates

1944 Naissance à Hereford, Angleterre, le 25 mai. Il a cinq ans lorsque ses parents déménagent en Californie.

1969 Dès cette date, participe à 75 films en qualité de marionnetiste-acteur avec Jim Hanson, sur les séries du Muppet Show et de 1 Rue Sesame. Prête sa voix à Miss Piggy, entre beaucoup d’autres, et au Yoda de La guerre des étoiles. Egalement acteur dans plusieurs films de John Landis.

1982 Se lance dans la réalisation avec le film fantastique Dark Crystal. Grand Prix à Avoriaz.

1986 Réalise la comédie musicale La petite boutique des horreurs.

2001 Signe The Score avec Robert de Niro et Marlon Brando, après In and Out (1997) et Bowfinger, roi d’Hollywood (1999)Cet entretien est paru dans le supplément Week-End de l'édition de 24Heures du 13 septembre 2007.

-

De la rencontre

«Une bonne rencontre est celle qui permet de co-renaître », écrit Max Dorra, « chacun apportant à l’autre, malgré la différence des instruments, des timbres, la note qui manquait à un accord enfin résolutif ». Or lisant tout haut cette phrase à celle que j’ai rencontrée pour de bon en 1982 après divers essais infructueux de part et d’autre à travers les années, je l’entends me dire : « c’est pile mon sujet de mémoire, ça recoupe Damasio et Varela sur quoi je bosse, faudra que je m’achète ce bouquin pasque tes notes au crayon bleu ça devient pas possible… » Et du coup je me rappelle cette rencontre et toutes celles, « résolutives » pour un moment décisif d’évolution personnelle, qui ont précédé et suivi la sienne et que je m’obstine à ne pas croire le fruit du hasard : nécessaires à ce moment précis. Avec L. on se rencontre à dix-huit ans, on flirte, on se bécote et se cocole, mais le moment n’est pas venu. L’année du bac on se rencontre presque, on aurait fait des enfants avant le divorce probable, mais non : je vais de mon côté, elle se trouve un autre complice avant de divorcer, elle me relance (coiffure afro, engagée un max à gauche dans le groupe Mozambique) entre temps j’ai rencontré XYZ que j’ai aimés et lâchés faute de co-renaissance réciproque, ainsi de suite. Cette notion de co-renaissance est devenue la base de toutes mes relations, fondées sur la réciprocité. Toutes les amitiés qui n’ont pas été tissées de co-renaissance se sont étiolées avant de défunter. On me juge sans doute un piètre ami selon les codes de la statique des fluides, mais tant pis, je n’aime pas faire semblant ni ne tolère le chantage à l’amitié qui force à se complaire dans la vieille flaque. Je ne fréquente Max Dorra que par un de ses livres. Pas idée de qui il est. Ou presque. Jamais vu son visage. Mais plus proche de lui que de tant de gens qui prétendent me connaître, par les petites phrases que son livre relaie, vraie rencontre occulte, comme celle de Proust tous les matins que je lis aux « lieux », le Salon Proust de la Désirade où s’empilent tous les écrits de et sur Marcel Proust. A l’instant, à la fenêtre, le paysage est divisé en deux : ciel céleste et mer de brouillard. Gloire apparente du dessus, mais c’est à l’enfant sous la table que je pense. L. me raconte justement l’histoire de cette jeune enseignante spécialisée qui vient l'autre jour vers elle lui dire que la passionne la thématique de l’Ogre dans les contes, qu’elle aimerait traiter dans ses classes d’enfants difficiles, et qui fond soudain en larmes pour dire tout autrechose…

Max Dorra. Quelle petite phrase bouleversante au coeur d'un être. Gallimard, Bibliothèque de l'inconscient, 2005.

-

A l'enfant perdu

Echos romands d’un thème universel

Echos romands d’un thème universel

De l’hymne funèbre bouleversant à la défunte petite princesse, remontant à l’Antiquité égyptienne, aux multiples modulations actuelles du thème, notamment chez Philippe Forest qui y revient dans son nouveau roman, Le nouvel amour, non sans complaisance (ne va-t-il pas jusqu’à invoquer « l’ivresse » qu’il a tirée de « ce néant » ?), la mort d’un enfant a suscité d’innombrables pages de la littérature universelle.

Jadis considéré comme plus « naturel », alors qu’on en parle aujourd’hui comme d’un « scandale absolu », ce drame aux variantes multiples n’est jamais « mesurable » en intensité ni « comparable » non plus de cas en cas. En témoignent quelques exemples romands récents, dont le dernier paru est l’ouvrage de la théologienne Lytta Basset, intitulé Ce lien qui ne meurt jamais et mêlant des pages du journal intime tenu par l’auteur après le suicide de son fils, âgé de 24 ans, et des réflexions plus amples nourries par sa foi. Dans le même genre du témoignage-exorcisme, on peut rappeler aussi Survivre à Antoine de notre confrère Michel Pont (L’Aire, 2005), où l’élément de culpabilité intervenait comme dans Tom est mort.

La souffrance découlant de la mort d’un enfant ne tient ni à son âge ni aux causes du décès, ainsi que l’illustre Pierre Béguin dans Jonathan 2002, récit également autobiographique mais à texture plus littéraire, où il est question de la mort d’un nouveau-né et de son retentissement affectif et existentiel sur le couple, avec une perception très aiguë de ce que vit la mère. Enfin, vingt ans après Carême de Marie-Claire Dewarrat, mémorable transposition romanesque d’un deuil (L’Aire, 1985), Rose-Marie Pagnard a traduit une douleur semblable quoique plus sublimée dans son beau roman dont le titre, Revenez, chère images, revenez évoque la mélodieuse et lancinante mélancolie.

J.-L.K.

Lytta Basset, Ce lien qui ne meurt jamais. Albin Michel, 218p. Pierre Béguin, Jonathan 2002. L’Aire, 115p. Rose-Marie Pagnard, Revenez, chères images, revenez. Le Rocher, 145p.Image ci-dessus: fragment de l'Arbonie de Jephan de Villiers

-

Lorsque l’enfant disparaît

Avec Tom est mort, Marie Darrieussecq, injustement accusée de piratage, confronte chacun à l’extrême fragilité de la vie.

Cette année-là, ce couple accompagné de son premier enfant de trois ans était en train de s’installer dans cette chambre de cette auberge de montagne, en Engadine, lorsque l’homme, glacé, désigna sans un mot à la femme, glacée à son tour, la petite fille qui, passée à travers l’ouverture béante de la barrière de la terrasse, dont manquaient quatre montants, s’était aventurée à pas menus sur la mince corniche extérieure surplombant une dalle de béton, quatre mètres plus bas. Sans un mot, en un temps infiniment long de moins de vingt secondes, la mère trouva alors les gestes qui lui permirent soudain d’agripper l’enfant et de sauver trois vies…

Notre enfant n’est pas mort cette année-là, mais cette scène, qui nous appartient, nous est revenue soudain en lisant Tom est mort de Marie Darrieussecq, dont la question lancinante et vertigineuse qui traverse le roman se réduit à deux lettres : Si. « Si, en anglais on dit if, un paysage planté de si comme des ifs de cimetière. Si Tom avait été l’aîné. Si Vince n’avait pas existé. Si on avait nommé Vince Tom, est-ce que Tom aurait été Vince ? Et si, au cours de la dérive des continents, le bloc australien ne s’était pas séparé de l’Antarctique, l’Australie serait peut-être restée inhabitable, et les villes n’y auraient as poussé, et nous n’y aurions pas vécu, et Tom, mon fils, mon second fils… Cet espace courbe, les si, ce siphon, cet entonnoir de fou je m’y enfonce, et je perçois le monde à travers un trou. »

Marie Darrieussecq aurait-elle écrit Tom est mort si elle avait perdu un enfant ? Et le roman, d’avoir été vécu, s’en serait-il trouvé plus fort ? Qui pourrait le dire ?

Ce qui est sûr en revanche, c’est que la romancière honore la littérature, en donnant corps et voix, décor et dédale temporel à ce qui pourrait n’être qu’un fait divers. Un couple (la narratrice et Stuart), bien dans sa peau pour l’amour physique mais peinant un peu avec trois enfants (Vince, Tom et Stella), errant entre les continents à cause du job du père, se retrouve à Sydney où, trois semaines après son installation, le deuxième garçon de quatre ans et demi, laissé seul dans sa chambre par sa mère crevée, tombe par la fenêtre de la loggia du haut du septième étage. S’il faut attendre la dernier paragraphe du livre pour apprendre les circonstances précises de l’accident, nous les pressentons dès les premières pages et par le gaz de culpabilité qui flotte dans tout le récit. Or c’est tout le reste, relevant de l’art du romancier, qui compte vraiment et fait exister cette histoire dans la tête et les tripes de chacun, avec une profusion de détails vrais comme la vie, jusqu’aux plus incongrus (les petites horreurs funéraires, la tenue vestimentaire de l’enfant qu’on va brûler, l’accompagnement compassionnel et les « groupes de parole », entre tant d’autres), en passant par tous les stades de la détresse (cri, mutisme absolu, folie violente contre soi ou les autres, effondrement, hébétude méthodique, etc.) réinvestis par le récit.

Celui-ci, dix ans après la mort de Tom, est un parcours zigzaguant entre limbes et enfers, haine froide et tendresse infinie, mélancolie enfin, et ce dernier apaisement d’une mission accomplie par les mots, à travers les creux et les bosses de la mémoire, bleus au couple et grands enfants maintenant qui vont vivre, et cet adieu enfin permis, comme un sauf-conduit à l’enfant par delà les eaux sombres : « C’est peut-être ça la dernière image. Tom qui se retourne et me fait coucou, temps gris temps clair, par tous les temps »…

Marie Darrieussecq, Tom est mort. P.O.L., 246p.

Cet article a paru dans l'édition du 11 septembre 2007 du quotidien 24Heures

-

La douleur fonds de commerce ?

Suite à la polémique sur Tom est mort

Suite à la polémique sur Tom est mortLa polémique assez moche, mais significative, que vient de susciter en France la parution du dernier roman de Marie Darrieussecq, traitant de la mort d’un enfant, pose au moins trois questions : un écrivain peut-il parler d’un drame qu’il n’a pas vécu ? Et dans ce cas, plagie-t-il en rapportant les observations de ceux qui en ont été frappés ? Enfin, la douleur ne risque-t-elle pas de devenir un fonds de commerce ?

Pour mémoire, rappelons que l’écrivaine Camille Laurens, qui a perdu un enfant en très bas âge (il vécut quelques heures à peine) et en a tiré un récit-exorcisme intitulé Philippe et publié chez P.O.L. en 1995, n’a pas supporté que Marie Darrieussecq, romancière à succès publiant chez le même éditeur, traite « son » thème sans avoir vécu le drame. Et de l’accuser de piratage et d’usurpation ; de la décrire sous les traits d’un coucou littéraire violant son nid : "Le cul sur ma chaise ou vautrée dans mon lit de douleur"…

Est-ce par opportunisme cynique, comme le déclare Camille Laurens en termes assassins, que Marie Darrieussecq a abordé le thème présumé « porteur » de la mort de Tom ? Et ce roman ne fait-il qu’exploiter ce filon ? Tel n’est pas notre sentiment après lecture. C’est peut-être cruel à constater, mais la romancière « à succès » parvient, dans Tom est mort, mieux que dans Philippe, à nous faire ressentir, sans aucun pathos, tout ce qu’une mère et son conjoint peuvent vivre au lendemain d’un tel drame, ici accidentel et lesté de culpabilité. Si certaines observations, et quelques images, montrent qu’en effet Marie Darrieussecq s’est imprégnée de Philippe, les deux ouvrages sont peu comparables. Ainsi le réquisitoire « criseux » de Camille Laurens retentit-il comme un appel solennel à l’honnêteté qui sent un peu trop la jalousie littéraire.

Camille Laurens a certes raison en s’inquiétant de ce que la mort d’un enfant devienne aujourd’hui un « thème porteur », comme l’ont été le cancer de Pierre ou le sida de Paul, entre autres drames privés devenus « sujets vendeurs ». Notre société médiatique porte à cette dérive « marketing », mais le contenu d’un livre est à distinguer de son usage commercial momentané, et le péché reproché en l’occurrence à Marie est celui de tout romancier. Tout romancier tend en effet, naturellement, à se couler dans la peau d’autrui. « Madame Bovary, c’est moi », disait Flaubert. Et qui s’indignerait du fait que Dostoïevski n’ait pas tué sa logeuse avant d’écrire Crime et châtiment ? Comment ne pas voir aussi que les écrivains se sont toujours abreuvés à mille sources, et que les «greffes» font partie du jardinage littéraire ?

Quant au droit d’exclusivité sur la douleur revendiqué par Camille Laurens, il ne semble guère plus défendable, qui fait de celui qui souffre un être unique doté d’une sorte de crédit spécial. Dans son dernier roman, Philippe Forest, dont quatre livres reprennent le même thème de la mort de sa fille, lâche cet aveu terrible : « Quand ma fille est morte, j’ai eu le sentiment stupide d’être soudainement devenu invulnérable (…) Je mentirais si je taisais l’ivresse que j’ai tirée de ce néant »…

Cette chronique a paru dans l'édition de 24Heures du 11 septembre 2007