Supplément aux Bienveillantes : Une femme à Berlin

Que se passait-il à Berlin du printemps à l’été 1945, pendant que Max Aue, le protagoniste des Bienveillantes, trucidait l’un de ses amants dans les wc d’un hôtel avant d’aller pincer le nez du Führer en son bunker ?

Le récit des bombardements de Berlin, dans Les Bienveillantes, est certes déjà très impressionnant, mais c’est une sorte de zoom, sur l’immeuble défoncé d’un quartier du centre, qu’accomplit le formidable témoignage anonyme qui vient de paraître et recoupe, par ailleurs, les constats établis par W.G. Sebald dans Une destruction.

Entre le 20 avril et le 22 juin 1945, une jeune femme, employée d’édition jusque-là, et qui a pas mal roulé sa bosse en tant que reporter (notamment en Russie), commence à décrire sèchement tout ce qu’elle observe autour d’elle et dans les ruines de la ville où, bientôt, les Russes vont déferler, précédés par une rumeur épouvantable faisant état de viols en série. De page en page se déploie une chronique hallucinante rappelant la « maison des morts » de Dostoïevski, riche d’innombrables détails tragiques ou cocasses. Observatrice implacable, l’anonyme trace des portraits carabinée de ceux qu’elle côtoie dans les souterrains ou aux files d’attente (la faim est l’autre obsession, avec la peur des bombes), avant la terrifiante suite de tribulations vécus par les femmes, des vieillardes aux adolescentes.

Sebald l’a dit après d’autres : de tels témoignages sont restés tabous en Allemagne jusque assez récemment, étant entendu que le peuple allemand, et jusqu’à la dernière des femmes et au dernier des enfants, méritaient le châtiment suprême. L’auteur anonyme l’a d’ailleurs confié à l’écrivain C.W. Ceram en 1947 : « Aucune victime n’a le droit de porter sa souffrance comme une couronne d’épines. Moi, en tout cas, j’avais le sentiment que ce qui m’arrivait là réglait un compte ».

Ce sentiment coïncide, d’ailleurs, avec les premières révélations avérées touchant à l’extermination massive, que la jeune femme découvre avec horreur en juin 1945 alors que la vie commence juste à reprendre ses droits : « Notre triste sort d’Allemands a un arrière-goût de nausée, de maladie et de folie, il n’est comparable à aucun autre phénomène historique »…

Anonyme. Une femme à Berlin. Journal, 20 avril-22 juin 1945. Présentation de Hans Magnus Enzensberger. Postface de C.W. Ceram (alias Kurt W.Marek). Traduit de l’allemand par Françoise Wuilmart. Gallimard, coll. Témoins, 259p.

-

-

Rosebud's Memory

Dans Rosebud, Pierre Assouline scrute la part secrète de quelques vies (Citizen Kane, Kipling, Cartier-Bresson, Celan, Jean Moulin, Picasso, Bonnard) pour en tirer un livre très riche de résonances.

Le nom de Rosebud, soupiré par Citizen Kane à l’instant de sa mort, et signifiant « bouton de rose », est lié à l’image d’une « boule à neige » tombant de la main du mourant, symbole fracassé d’une enfance perdue. L’ultime vision d’une luge de bois ensevelie sous la neige suffit à l’amorce d’une remémoration comparable à celle de Proust retrouvant un monde dans la saveur d’une petite madeleine. De la même façon, il arrive qu’un simple objet, une odeur, le son d’une voix nous évoquent tel personnage, telle époque, tel fragment d’histoire que nous nous efforçons d’arracher aux brumes de la mémoire, comme pour conjurer notre propre disparition. Or c’est précisément à cette démarche que se livre Pierre Assouline dans cet essai très personnel où le biographe engage un peu plus de sa personne dans une sorte de conversation sur la vie et ses aléas, l’art et ses enjeux, le siècle et ses tribulations, l’amour et la mort, dont chaque épisode cristalliserait en «rosebud».

Une Rolls figure alors l’impériale situation d’un Kipling, nationaliste impatient d’envoyer son fils à la guerre, lequel y crève en effet et jette le malheureux paternel sur les routes de France en quête de la moindre trace de son « héros ». Et l’auteur d’exhumer cette phrase d’un roman français de l’époque pour dire ce que vit alors Kipling : «Il pénétra dans ces régions illimitées de la douleur, où l’imbécile et l’homme de génie ne se distinguent pas ». Ou c’est la canne-siège de son ami le photographe Cartier-Bresson, qui l’entraine au musée et lui fait voir ce que Goya a vu du tréfonds de la souffrance humaine : «Regarde bien, il n’y a que Goya qui ait vraiment compris la vie, la mort… »

Une montre arrêtée sera le rosebud de Paul Celan, le grand poète foudroyé par un désespoir qu’Assouline évoque dans l’un de ses plus beaux chapitres, et c’est une écharpe au cou de Jean Moulin qui l’amène à dévoiler les stigmates d’une tentative de suicide coïncidant avec le premier acte de révolte du futur résistant.

Les objets de curiosité d’Assouline sont multiples, du mariage de Lady Diana auquel il assiste en anglophile ironique, à cet antre parisien qui fut à la fois l’atelier de Picasso et le lieu de réunion des peintres du Chef-d’œuvre inconnu de Balzac. A tout coup, cependant, plus que l’anecdote, c’est la relation du détail à l’ensemble qui déclenche la réflexion ou la rêverie de l’écrivain, incluant sa propre expérience sensible et sollicitant celle du lecteur, jusque dans le pur bonheur partagé des toiles d’un Bonnard taiseux incapable jamais de les finir - étant entendu que le « bouton de rose » de la beauté reste à jamais inatteignable…

Pierre Assouline. Rosebud. Gallimard, 299p.

« L’essentiel est dans les détails »

« L’essentiel est dans les détails »

- Quel a été le déclencheur de ce livre ?

- Le point de départ, c'est le goût du détail qui me poursuit depuis longtemps. Là-dessus s'est greffé il y a quelques années un flash sur la photo de Jean Moulin, des réminiscences sur certains tabous le concernant, l'envie secrète de tout raconter à travers son écharpe. J'ai laissé mûrir. Jusqu'au jour où un autre flash m'a poussé plus avant : la lecture d'une brève dans Libération, faisant état de la découverte de vieux carnets de guerre inédits dans un tiroir de l'éditeur de Kipling... Vous connaissez la suite. Cela s'est fait naturellement. Et difficilement. En fait, cela m'a pris deux fois plus de temps que prévu car pour chaque détail, j'ai mené une enquête aussi approfondie que si je devais écrire toute une biographie. Et c'est la condensation du matériau qui me permet de parvenir à en tirer un jus si dense.

- Le biographe se découvre ici lui-même. L’aviez-vous prémédité ?

- Je savais que des éléments personnels se grefferaient sur le texte en cours d'écriture. Je me suis laissé emporter comme toujours. Ce n'était pas prémédité, je n'y suis presque pour rien. Impossible d'en écrire plus ou moins. Ce fut agréable de pouvoir écrire des chapitres indépendants les uns des autres. On y entre et on en sort comme et quand on veut. Mais l'aspect Mon coeur mis à nu ne se vit pas toujours facilement pour quelqu'un qui a plutôt l'habitude de s'effacer devant ses héros.

- Ces destinées si différentes ont-elle un point commun ? Et qu’aimeriez-vous transmettre par vos livres ?

- Le fil rouge ? La disparition, l'absence, le suicide, la mort. Le tout à travers une réflexion sur la biographie et l'art du biographe. Ce que je trouve m'apprend ce que je cherche : c'est donc en lisant les lettres de lecteurs que j'apprends ce que je voulais transmettre. L'essentiel des êtres que nous croisons, que nous rencontrons, que nous aimons parfois est dans les détails, les petits riens qui forment le tout d'une vie...

Ancien directeur de la rédaction de Lire, chroniqueur au Nouvel Observateur et au Monde 2, biographe (de Simenon, Gallimard, Hergé, Jean Jardin, Albert Londres, etc.) et romancier (Lutetia, a obtenu le prix Maison de la Presse 2005), Pierre Assouline, a 53 ans, est à la fois écrivain et passeur-lecteur, notamment sur son blog littéraire de La République des livres.

Cet article a paru dans l’édition de 24Heures du 28 novembre 2006. -

Cartier-Bresson devant Goya

En lisant Rosebud de Pierre Assouline (3)

« Il pourrait devenir aveugle, une vision veille en lui », écrit Pierre Assouline à propos de Cartier-Bresson qu’il accompagne ici en ami et en initié des choses de l’art et de la littérature, c'est à savoir de la vie filtrée, d’une acuité et d’une justesse rares dans la constante mise en relation du détail et de l’ensemble, du moment partagé et de la longue durée revécue ou pressentie.

Il est question dans ce chapitre d’un photographe qui dessine « ce qu’il voit » dans un musée de Budapest, assis sur une canne-siège qui définit assez exactement sa position de passant à stations telle que la capte son ami le biographe, lequel rappelle dans la foulée qu’on dirait que Cartier-Bresson réinvestit le mot de Goethe selon lequel « ce que l’on n’a pas dessiné on ne l’a tout simplement pas vu ». Et tandis que le vieil homme regarde un petit tableau de Goya (« Toute la douleur du monde se déploie là sous nos yeux à travers le regard du sourd. Au premier plan des femmes se font massacrer à bout portant. »), Assouline « dessine » le photographe ou plutôt le photographie, sûr que l’une de ses images a capté « le souffle d’une âme », et racontant cela dans ce chapitre en restituant par les mots cette image que nous ne verrons pas plus que les photographies prises par Cartier-Bresson les jours où son appareil ne contenait pas de film, « cosa mentale »… Or voici l’homme que voit l’homme : « Il ne remarque rien tant il est bouleversé. Ses beaux yeux bleus embués sont à cinquante centimètres à peine de la toile. Il la fixe et répète : « Il a tout compris, Goya, tout vu, tout dit »… Et plus loin cela encore : « De son regard panoramique à 180 degrés, Henri voit tout. Il sent tout, devine tout mais ne dit rien. C’est à peine si un murmure s’échappe encore de ses lèvres : « Regarde bien, il n’y a que Goya qui ait vraiment compris la vie, la mort… »

Et Pierre Assouline d’ajouter : « Seul un artiste peut nous faire toucher de l’œil cette région obscure de l’âme où l’animal est tapi dans l’homme. Là où les philosophes échouent à expliquer la barbarie en lui, il ressuscite son fonds bestial. L’art n’est pas l’ornement, peu l’ont dit aussi fort que Goya dès ses cartons de tapisserie. Henri est bouleversé de le sentir si souvent au bord du gouffre où le précipite l’angoisse absolue. Seule la compassion du peintre pour les spectres d’humanité que son pinceau jette sur la toile peut conjurer son pessimisme »…

Et c’est vrai qu’il y a, dans l’art le plus désespéré de Goya, comme une prière d’espoir et comme une preuve d’humanité vibrante et sourdement jubilante qu’on retrouve dans les thrènes picturaux de Zoran Music ou les poèmes de Paul Celan que, justement, Pierre Assouline évoque dans le chapitre suivant de Rosebud…

Ci-dessus: dessin de Cartier-BressonGoya, détail du Tres de mayo et gravure des Désastres de la guerre

-

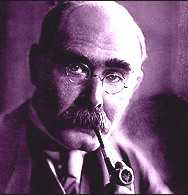

La Rolls de Kipling

En lisant Rosebud de Pierre Assouline (2)

Nous sommes tous un peu fils de Kipling, les garçons. Tous nous avons un peu de Mowgli, un peu de Kim, un peu du fils de Kipling en nous, ce pauvre John à qui était destiné le poème universellement connu grâce auquel nous savons désormais comment devenir un homme, mes frères, If…

Un vrai père, et de sa nation, que Pierre Assouline fait errer à bord de sa Rolls Duchess après la disparition de son fils de dix-huit ans, probablement à la bataille de Loos, fin septembre 1915, mais jamais il n’en sera sûr, même s’il parvient à faire graver le nom de John Kipling sur une pierre tombale au lieu du seul « known unto God ».

Notre époque d’égalitarisme et de ressentiment voudrait ignorer la douleur des riches, et d’autant plus qu’il s’agit ici d’un réac colonialiste, fauteur de guerre et y poussant son John bigleux et mal fichu qui se pique de n’avoir jamais lu les livres du paternel. Kipling lui-même ne se lâchera pas d’un bouton de col : dignité virile oblige, mais sa détresse n’en est pas moindre, qui va se traduire par ses mots éparpillés sur des stèles en terre de France : « Ses Epitaphes de guerre resteront gravées dans les marbres. Son fils y est partout, dans les lignes, entre les lignes, derrière les lignes ». En quelques mots personnels poignants, Pierre Assouline fait écho à la peine de Kipling en évoquant celle de son propre père brisé par la mort de son fils aîné. Frères humains devant l'arbre arraché. Alors la Rolls, la gloire, l’Empire, les principes, les boutons, tout ça se trouve balayé tandis que ne restent dans le vent du bord de mer que les mots de My Boy Jack :

Avez-vous des nouvelles de mon fils Jack ?

Pas à cette marée.

Quand croyez-vous qu’il reviendra ?

Pas avec ce vent qui souffle, et pas à cette marée…

Eclats de biographie : une trentaine de pages et c’est un portrait de l'homme nu à fines touches qui se dessine, un style et une attitude devant la vie, des éclats de lecture qui renvoient à l’œuvre et à un roman oublié des frères Jean et Jérôme Tharaud, Dingley l’illustre écrivain, dont la scène capitale préfigure ce que Kipling, modèle du roman, vivra quelques années plus tard. Ainsi les auteurs évoquent-ils la douleur de Dingley, retour des combats du Transvaal qu’il a exaltés, devant la mort de son jeune fils tombé malade en son absence : « Il pénétra dans ces régions illimitées de la douleur, où l’imbécile et l’homme de génie ne se distinguent pas ». -

Le temps foudroyé de Celan

En lisant Rosebud de Pierre Assouline (4)

Un choc indicible se produit au cœur de Vie et destin de Vassili Grossman à l’instant où, par l’œilleton d’une chambre à gaz, l’œil d’un bourreau croise celui d’une victime. Ce regard échangé peut-il être dit par un écrivain ? On se rappelle l’injonction d’Adorno dans Critique de la culture et société : « Ecrire un poème après Auschwitz est barbare, et ceci ronge aussi le diagnostic qui dit pourquoi il est devenu impossible d’écrire des poèmes aujourd’hui ». A quoi Paul Celan ajoute dans ses notes par manière de réponse : « Quelle est la conception du poème qu’on insinue ici ? L’outrecuidance de celui qui a la front de faire état d’Auschwitz depuis la perspective du rossignol ou de la grive musicienne ». Et Pierre Assouline : « Tout Celan est une réponse à l’injonction d’Adorno : on peut écrire après, en écrivant depuis. C’est le cœur de son défi, celui auquel il se tient. On ne peut même pénétrer l’énigme d’Auschwitz qu’en allemand, de l’intérieur même de la langue qui a donné la mort ».

Dans le seul poème qu’il ait écrit en français, pour son fils unique, dont le nom forme l’anagramme phonétique d’ « écris », Paul Celan écrit à Eric :

Ô le hâbleurs

N’en sois pas.

Ô les câbleurs,

n’en sois pas,

l’heure, minutée, te seconde,

Eric. Il faut gravir ce temps.

Ton père

t’épaule.

Un saut hors du temps scelle pourtant cette destinée, lorsque, dépouillé de sa montre et de son alliance, Celan se jette dans la Seine, enjambant le parapet du pont Mirabeau d’Apollinaire qu’il avait traduit, sous les fenêtres de la dernière chambre parisienne de Marina Tsvetaeva qu’il avait traduite elle aussi, tous trois réunis dans le temps sans aiguilles de la poésie, de l'obscurité de laquelle participent les mystérieux câbleurs.Le Rosebud de Paul Celan, dans ce très dense et beau chapitre consacré à « l’homme qui creuse », est donc cette montre arrêtée, probablement à l’heure de la mort de ses parents (« Que peut signifier le bonheur après cela »), cette montre morte qui montre au fils vivant, par dela les eaux sombres du malheur et du chagrin (qui se dit Schmerz en allemand), le temps à gravir encore même si l’épaule du père n’est plus qu’un poème (« l’heure, minutée, te seconde »), et toujours cet œil est là dans la tombe que notre regard croise…

Vienne la nuit sonne l'heure

Les jours s'en vont je demeure...

-

Les bonnes dames débarquent

La Désirade, ce vendredi 27 octobre 2006

Les Bonnes dames, quatorzième ouvrage de JLK, viennent d'arriver sur les hauts de La Désirade par mulet postal. L'auteur et sa bonne amie en ont piaffé de contentement avant de hennir de concert.

Ce sont trois très vieilles dames restées très alertes de cœur et d’esprit. Il y a Clara la gardienne du foyer qui multiplie les activités positives en sorte de compenser un douloureux veuvage, Marieke la Hollandaise bohème aux curiosités inépuisables, et Lena la voyageuse qui a donné beaucoup de sa vie aux autres. Toutes trois, nées avant la Grande Guerre, à l’époque du poêle à bois et du bas de laine, ont traversé le XXe siècle en s’adaptant vaille que vaille à ses mutations considérables, jusqu’à pratiquer le SMS et le vote démocratique par internet.

Aucune des trois ne s’est aigrie ni ratatinée malgré les tribulations et l’esseulement, toujours elles sont restées du côté de la vie, transmettant aux plus jeunes ce qu’elles-mêmes ont reçu et s’en trouvant revivifiées à leur tour.

Ainsi, réunies par une dernière folie, se lancent-elles dans une équipée cocasse et touchante à la fois, des bords du Nil à la Vallée des Rois, où l’ombre des fins dernières les effleure dans la splendeur intemporelle de l’Egypte ancienne, avant que la vie rebondisse.

De fait, c’est essentiellement « avec la vie » que ce roman tissé d’humour et de tendresse a été écrit, jusqu’à se fondre en temps réel dans la mélancolie des dernières heures, prélude à quelle reconnaissante remémoration.Les bonnes dames, Bernard Campiche éditeur, 159p. WWW.Campiche.ch

L'image de couverture est la reproduction d'une huile sur toile de Floristella Stephani

-

Ils vont se l'arracher

Le Grand prix du roman de l'Académie française à Jonathan Littell

Les Bienveillantes, dont la vente a passé le cap des 200.000 exemplaires, a été choisi à la majorité absolue des académiciens, par 12 voix sur 20, dès le premier tour. "Nous sommes en accord avec un très large public", a souligné le secrétaire perpétuel de l'Académie, Hélène Carrère d'Encausse, après l'annonce du lauréat.

Jonathan Littell, né en octobre 1967 à New-York, est le fils du journaliste et écrivain américain Robert Littell, spécialiste du roman d'espionnage.

Après quinze ans dans les zones de guerre pour le compte notamment de l'organisation humanitaire Action contre la faim, il a consacré les cinq dernières années à la documntation et à la rédaction,en quatre mois, de ce premier roman nourri de son expérience des conflits, sur le thème du bourreau et de la responsabilité personnelle. L'auteur, qui habite Barcelone, n'était pas présent à l'annonce du prix. Son éditeur, Antoine Gallimard, qui l'a informé de cette récompense, a indiqué que l'auteur était "très heureux" de la recevoir.

Etranger au monde des lettres parisien, Jonathan Littell avait manifesté jusque là une grande distance vis-à-vis des prix littéraires.Les Bienveillantes était en compétition pour les six grands prix littéraires de l'automne. Le roman est distingué d'entrée, ce qui n'exclut pas qu'il puisse être à nouveau récompensé dans les prochains jours.

-

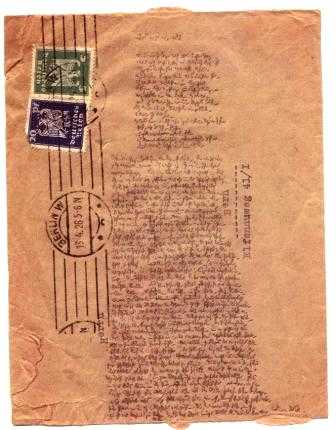

Territoires du crayon

Les Microgrammes de Robert Walser éclairent sa progressive disparition

Au premier regard non averti, le quidam pourrait conclure à la manie étrange, voire pathologique, en découvrant ces feuillets couverts d’une écriture de fourmi calligraphe, peut-être d’un de ces artistes dits « bruts » qui s’expriment aux marges de la société ? Lorsque Carl Seelig, journaliste zurichois devenu le tuteur de Robert Walser à l’époque de son internement, découvrit les 526 feuillets de ce qu’on appelle aujourd’hui les Microgrammes, dans les affaires du poète mort seul dans la neige au cours d’une promenade, vers la Noël 1956, ce lecteur pourtant avisé était loin de se douter de l’importance de ce fouillis illisible recouvrant des bouts de papier de toute espèce. Il en ordonna donc la destruction, qui fut évitée de justesse. Un demi-siècle plus tard, à l’occasion de l’anniversaire de la mort de l’écrivain devenu positivement « culte » en Europe, de longues études ont permis de déchiffrer ces microgrammes et d’en restituer le contenu, notamment un roman déjanté, Le brigand, paru chez Gallimard, la petite pièce de théâtre Félix et de nombreuses proses d’envergure variable.

Présentée dans le cadre idéal de la Fondation Bodmer, à Cologny, l’exposition d’une partie des microgrammes, empruntés aux Archives Walser de Zurich et mis en valeur au fil d’une véritable scénographie par Elisabeth Macheret, commissaire responsable, et l’éditrice Marlyse Pietri, rend admirablement le « climat » walsérien avec son mélange d’extrême humilité – ne parlons même pas d’ « art pauvre », car ce serait déjà une pose -, et de raffinement artisanal, évoquant quelque écolier angélique, un copiste de province ou… Robert Walser tout simplement en ses années bernoises (1926-1933). L’esprit à la fois enfantin et grave, ingénu et hyper-lucide de Robert Walser revenu de Vienne ou de Berlin, où il eut ses heures de notoriété et l’estime des plus grands (de Musil à Hesse ou Kafka), flotte en ces lieux, ici dans la lumière diaphane ouverte au ciel lémanique, là dans la lumière noire évoquant son ombre éblouie, et c’est avec émotion qu’on scrute le trait minutieux de son crayon, d’une précision de sentiment et de pensée sans rapport aucun avec, par exemple, les délires graphomanes d’un Adolf Wölffli, type par excellence du génie brut. Comme le rappellent les conversations des merveilleuses Promenades avec Robert Walser, très précisément racontées par Carl Seelig, l’écrivain, jusqu’en ses refuges asilaires, n’a jamais perdu sa lucidité ni son indépendance d’esprit. Pourtant c’était « au crayon », puis sans écrire plus du tout, qu’il avait choisi de gagner son « modeste coin » en Bartleby au cœur pur, et cette trace est une signature comme ses derniers pas dans la neige

Genève. Fondation Martin Bodmer. Cologny, jusqu’au 29 octobre, du mardi au dimanche de 14h à 18h. Salle Walser, le 29 octobre à 16h : lecture des Microgrammes par Jacques Roman.

Sur l’art On se gardera d’attendre, de ces Histoires d’images réunissant des textes de Walser musardant d’expositions en musées, des propos bien pénétrants et définitifs sur la peinture, comme ceux d’un Baudelaire ou d’un Ramuz. Des scènes de genre d’un Anker aux ornements d’un Beardsley, en passant par Fragonard ou Degas, notamment c’est en ingénu qu’il brode, surtout intéressant par ses digressions les plus personnelles. Robert Walser, Histoires d’images. Zoé, 96p. Proses Le plus pur du génie de Walser se déploie, sans doute, dans les constellations de petites proses qu’il égrenait dans les journaux et revues sur les thèmes les plus divers, comme des aquarelles ou de petites gravures finement ciselées. Cette Vie de poète, élaborée en 1917, en rassemble vingt-cinq constituant une manière d’autoportrait à la fois enjoué et incisif. Robert Walser, Vie de poète. Zoé, 176p. Postface de Peter Utz. Les deux ouvrages sont traduits par Marion Graf J.-L.K. -

Stigmates de Jean Moulin

En lisant Rosebud de Pierre Assouline (5)

Tout écrivain a des fétiches d’accompagnement, et notamment devant sa bibliothèque, ainsi des miens : une fiche de travail de Nabokov pour Feu pâle, les photos de Marcel Proust enfant et de Robert Walser le long d’une route, le croquis de Joseph Czapski d’un jeune homme à longs cheveux (peut-être jeune femme) écrivant une lettre dans un bar, une carte postale de Charles-Albert Cingria, j’en passe…

Devant celle de Pierre Assouline que j’imagine moins bohème : les visages de Pessoa, de Proust aussi, d’Albert Londres, de Simenon, un Gide au fusain, Primo Levi et l’« icône » de Jean Moulin à l’écharpe, présumé « saint laïque » mais paradoxalement engoncé. Coquetterie ? Pourquoi cette écharpe ? Que cache-t-elle ?

C’est ce qu’on apprend dans ce cinquième chapitre de Rosebud qui concentre, comme le suivant consacré au mariage de lady Diana Spencer, la rigueur fouineuse du biographe et l’art plus digressif ou parfois méditatif de l’essayiste. D’une belle écriture décantée et toujours élégante, sur un ton approprié à chaque objet, Rosebud associe la petite et la grande histoire avec une espèce de familiarité intime et jamais déboutonnée cependant, d’une naturel et d’une justesse constants.

Voici donc Jean Moulin, symbole emblématique de la Résistance, dont est détaillée, sans pathos mais avec la minutie de l’enquêteur-biographe produisant ses documents (des carnets, entre autres), la terrible nuit qu’il a passée entre le 17 et le 18 juin 1940, marquant son premier acte de résistance alors qu’il est encore en uniforme de préfet. A la suite d’un massacre d’enfants et de femmes que les Allemands voudraient mettre sur le dos des tirailleurs sénégalais, un protocole lui est soumis qu’il devrait signer, ce à quoi il se refuse. Séquestré et battu, il est finalement jeté dans une pièce où se trouve déjà un Noir de la « coloniale », lequel s’endort tandis qu’il se retrouve, lui, confronté au dilemme : signer ou mourir. Il choisit alors de se taillader la gorge avec des bris de verre, afin que de celle-là « ne sortent pas les mots du déshonneur ».

Les Boches, après avoir tenté d’incriminer le co-détenu de Jean Moulin, n’insisteront pas, et le préfet d’Eure-et-Loir (plus de vingt ans déjà au service de la République) restera en service plus de quatre mois durant après ce premier grand refus, dans la situation « épouvantable » de celui qui consent, pour défendre ses administrés, à des mesures (notamment antijuives) de plus en plus infâmes. Si Pierre Assouline se garde de lui jeter la pierre (Moulin ne se doute pas encore du sort qui attend les Juifs), il n’en évoque pas moins le caractère ambigu de cette période, aboutissant à la révocation du préfet en novembre 1940.

Quant à l’écharpe de Jean Moulin, elle participe de la construction d’une image (une photo date en effet de 1939…), sujette à retouches. Celles de Pierre Assouline n’ont rien d’iconoclaste, qui rompent du moins avec la figure d’une « immaculée conception » de la Résistance… -

Culture et civilisation

En lisant Rosebud de Pierre Assouline (6)

Les curiosités les plus inattendues, les plus singulières, voire les plus loufoques, m’ont toujours intéressé autant que celles qui me viennent naturellement, alors que toute forme d’incuriosité me navre et me déprime et me tue.

L’idée qu’on puisse s’intéresser à la vie des reines et des rois, aux cérémonies qui les font sortir des anfractuosités de leurs palais, au protocole de ces pompes, aux détails vestimentaires ou décoratifs de ces déploiements de toilettes et de chapeaux et de cannes et de breloques et de souliers, cette curiosité m’a déjà stupéfié chez la compagne très peu mondaine qui partage ma vie depuis un quart de siècle, et c’est avec le même éberluement que je note, au début du sixième chapitre de Rosebud, que Pierre Assouline s’y est pris une année à l’avance pour se trouver au nombre des invités (mercenaire du Figaro) du mariage de Lady Diana et du Prince Charles.

En lisant ce chapitre assez proustien de tournure (notamment à l’apparition gracieuse de Diana en son « nuage ivoiré de soie et de dentelles » rappelant une certaine dame Guermantes aux allures de cygne fabuleux dans sa loge de théâtre), je me suis rappelé la distinction que faisait Vladimir Dimitrijevic (le fondateur des éditions L’Age d’Homme), lorsque nous préparions son autobiographie, Personne déplacée, que j’ai rédigée pour lui, entre culture et civilisation.

C’est à propos de La Chronique de Travnik d’Ivo Andric que cette observation était venue à Dimitrijevic, dans laquelle on voit le contraste distinguant la culture autochtone des habitants de Travnik, en Bosnie-Herzégovine – cette culture marquant leur identité et suffisant à leurs besoins matériels ou spirituels fondamentaux – et la civilisation incarnée par la femme du consul de France, éduquée selon les lois très complexes du savoir-faire et du savoir-vivre d’une nation aussi raffinée que l’anglaise, n’est-il pas ?

Pierre Assouline fait à son tour une distinction significative entre les souliers de Mister Owen et ceux de Lady Diana, qui ressortit à la même nuance il me semble. Mister Owen est le seul Anglais de la cérémonie à porter, comme Assouline, un costume bourgeois « au milieu d’une émeute de queues-de-pie », ajoutant à cela la faute majeure d’une paire de pompes neuves, ce qui ne se fait pas quand on est ministre des Affaires étrangères. De fait, la civilisation anglaise est formelle en la matière. « On ne rutile pas », précise l’auteur. « Dans un monde où la patine est une mystique, l’éclat du neuf ne pardonne pas. » En revanche, on pardonnera à la jeune mariée ses escarpins de soie sans patine, du fait qu’ils ne sont portés qu’une fois et que la patine ne concerne que les gentlemen… -

Génies d’un lieu

De Balzac à Picasso. En lisant Rosebud de Pierre Assouline (7)

Il est certains lieux qu’on dit chargés, dégageant on ne sait quelle magie plus ou moins réelle, et c’est à l’un d’eux, 5 rue des Grands-Augustins, dans le VIe arrondissement de Paris, que Pierre Assouline consacre l’avant-dernier chapitre de Rosebud. A cette adresse se situent en effet deux « événements » marquants de la création littéraire et picturale puisque c’est là que se passe Le chef-d’œuvre inconnu de Balzac et que Picasso peignit Guernica un peu plus d’un siècle plus tard. Thème idéal pour un biographe – ici biographe de Paris, pourrait-on dire – qui est aussi romancier, que cette rencontre occulte de grandes ombres et de trois siècles, associant d'abord Poussin, Porbus et Frenhofer (en 1612), dont le « chef-d’œuvre » se réduit à une sorte de chaos informe d'où n’émerge qu’un pied de femme. Et Pierre Assouline, au lieu des identifications picturales habituelles, de voir en Frenhofer une projection de Balzac lui-même : « Il est celui qui avoue demander des mots au silence et des idées à la nuit. Il est celui qui retouche la grand tableau de la comédie humaine jusqu’à ce que la perspective du chaos arrête son bras ». Picasso n’est pas loin non plus, après Cézanne…

Du Chef-d’œuvre inconnu, Picasso dira en 1957, à son marchand Daniel-Henry Kahnweiler : « Ce qu’il y a d’extraordinaire chez ce Frenhofer du Chef-d’œuvre inconnu de Balzac, c’est qu’à la fin plus personne ne voit rien, sauf lui. A force de chercher la réalité, il arrive aux ténèbres noires. Il y a tant de réalités qu’à force de les rendre toutes visibles, on finit dans le noir. C’est pour ça que lorsqu’on fait un portrait, il y a un moment où il fait s’arrêter à une sorte de caricature. Sinon, à la fin, il n’y aurait plus rien du tout ». On se rappelle Giacometti devant Jean Genet…

Avant d’être l’atelier de Picasso, le même lieu a été celui des réunions du groupe Contre-Attaque de Georges Bataille, puis celui des répétitions du groupe Octobre de Jean-Louis Barrault. On imagine l’inspecteur Assouline enquêtant dans le secteur, sans cesser de viser autre chose. Il le résume par la belle expression baudelairienne : « une émeute de détails ».

C’est cela qui fait de Rosebud un livre ouvert à toutes les rêveries et qui m’a rappelé soudain, coïncidence inouïe, que c’est au parc Monceau que j’ai lu Le chef-d’œuvre inconnu pour la première fois. Or Assouline, précisément, passe par le parc Monceau en bordure duquel se trouve le cours privé de l’avenue Van Dyck qu’il a féquenté en son adolescence et où il va découvrir un autre lieu chargé : l’ « Atlantide séfarade » des Camondo.

Enfin la songerie itinérante nous ramène à l’autre chef-d’œuvre annoncé : Guernica, une œuvre de commande en mémoire des martyrs de la ville basque, une peinture de huit mètres de large sur trois mètres de haut faite dans l’atelier où le chassis tient à peine, un monument qui pourrait n’être que de propagande et qu’Assouline dit « vrai à en pleurer ». Un chef-d’œuvre en ce qu’il matérialise un élan absolu : « Le chef-d’œuvre est la preuve tangible de la possibilité d’un absolu en art », écrit Assouline. Avant de nuancer : « Le mythe du chef-d’œuvre absolu survit à des générations d’artistes pour autant qu’il se contente d’incarner une quête sans fin, mais retombe lourdement dès que pointe l’absurde idée de perfection derrière l’idéal. Le chef-d’oeuvre du temps de Picasso n’est pas le chef-d’œuvre du temps de Balzac »…