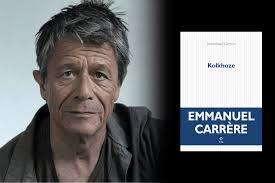

Véritable monument à la mémoire d’Hélène Carrère d’Encausse, son illustre mère, Kolkhoze est à la fois la saga d’une famille largement « élargie » où se mêlent origines géorgienne et française, avant la très forte accointance russe de la plus fameuse spécialiste en la matière qui, s’agissant de Poutine, reconnut qu’elle avait « tout faux »…

Au soir du 9 décembre 1957, les automobilistes pressés de rentrer chez eux et en passe d’emprunter la rue Guénégaud, à Paris, dont chacune et chacun sait qu’elle débouche, dans le VIe arrondissement, sur la rue Mazarine, furent étonnés, puis impatientés, puis indignés de constater, klaxons à l’appui, que ladite rue se trouvait obstruée par toute une installation de tables de fortune (plus exactement de portes dégondées montées sur autant de chevalets) sur lesquelles avaient été disposées force victuailles et force boissons que tout un chacun (et chacune) étaient invités à déguster pour la célébration d’un extraordinaire événement. Renseignement rapporté d’une voiture à l’autre : il s’agissait alors de fêter la naissance d’un enfant, à l’initiative d’un couple de restaurateurs d’œuvre d’art notoirement pochards, amis des parents du nouveau-né, qui proposaient ainsi à tout le quartier de festoyer au dam de la circulation routinière, et tous d’acclamer la naissance d’Emmanuel, fils d’Hélène et de Louis, ainsi que le rapporte fidèlement le même Emmanuel avant d’évoquer un autre épisode non moins extravagant de la légende familiale « faisant roman », quand, quatre mois plus tard, chargée d’une mission particulière pour le compte d’une officine franco-russe, la jeune Hélène Carrère d’Encausse, fraîchement diplômée de Sciences Po, se trouvant en vol sur la ligne aérienne Paris-Téhéran, se vit soudain appelée auprès du pilote, un fringant Afghan la félicitant de sa beauté et lui annonçant qu’il allait la garder, non mais pour de bon, que c’était tout décidé – et elle de se récrier qu’elle avait un mari et un petit garçon tout récent -, mais le pilote afghan d’amorcer déjà la pose de son zingue à Kaboul – et le reste à découvrir aux pages 249 et suivantes de Kolkhoze où la saga familiale d’Emmanuel Carrère recoupe le roman d’un siècle et demi impliquant la Georgie des ancêtres d’Helène Zoubachvili et la Russie qu’elle lui préférera, la France où ses parents se sont exilés et divers points de chute (à Berlin où l’on entrevoit un Vladimir Nabokov enchanteur que la grand-père maternel d’Hélène eût sans soute détesté s’il l’avait rencontré, dans une belle propriété des abords de Florence où la parentèle s’est alanguie quelque temps comme dans les pièces de Tckekhov, ou bien à Nice et partout où les Russes blancs ont essaimé dans leurs taxis tandis que Lénine, un siècle avant Poutine, s’exclamait impatiemment : « Fusillez ! Fusillez ! Fusillez !»…

Où tout devient roman, à savoir plus vrai…

Si la poésie cristallise les données du vivant et de l’expérience («Le poète unifie », écrivait Pierre Jean Jouve), le roman les ressaisit et les incarne dans le mouvement et l’espace du temps, comme l’a déjà fait Emmanuel Carrère, avec des conséquence proportionnées au défi relevé (sa mère lui avait interdit de toucher au sujet, l’estimant le sien seul), dans Un roman russe , où le secret de famille caractérisé que représentait le destin triste et trouble du grand-père paternel (ce Georges dont la disparition mystérieuse restait liée à ses complaisances de collaborateur des nazis) se trouvait sorti du placard aux beaux mensonges, ce qui valut à l’auteur, après la première fureur de sa mère, le silence radio de celle-ci pendant plusieurs années, avant le rapprochement ultérieur (le temps est souvent une rallonge de roman) et l’aveu révélé ici d’Hélène admettant enfin qu’Emmanuel aura eu raison, malgré tout, de « casser le morceau » - en d’autres termes évidemment…

Le roman familial « élargi » que représente Kolkhoze s’ouvre en beauté par l’hommage national rendu à Hélène Carrère d’Encausse dans la cour des Invalides, avec discours du président Emmanuel Macron dont on apprend dans la foulée qu’il ne transpire jamais – signe de bonne éducation d’après la défunte. Or celle-ci est célébrée, par Macron (ou sa « plume ») comme « l’incarnation de la République française et de sa langue qu’elle a servie s jusqu’au dernier moment », le dernier moment en question étant présenté comme la définition du dernier mot de la langue française, lors de la neuvième révision du dictionnaire de l’Académie qu’elle présidait, et la plume présidentielle de conclure : « Après zygomatique, on peut mourir en apix. Et maitenant c’est à vous , vous la petite-fille des steppes et la mère de la coupole, l’apatride et la matriarche, l’orpheline et la tsarine, que la France présente une dernière fois ses hommages ».

Toutes belles paroles, avec en bonus une allusion à un ancêtre «régicide » de la défunte qui eût froissé celle-ci, mais les approximations officielles sont une chose et la vérité vérifiable une autre : en vérité l’académicienne n’est pas arrivée au mot «zygomatique » de son vivant, et son souci a toujours été d’occulter la responsabilité d’un sien ancêtre au titre de comte et au nom de Panine dans l’assassinat d’un certain tsar Paul, aussi ounlié après sa mort que médiocre de son vivant…

La vérité sous les clichés

Emmanuel Carrère a-t-il raison d’affirmer que tous les clichés relatifs à la Russie et aux Russes correspondent bel et bien à la réalité, au moment même où l’ « opération spéciale » de Vladimir Poutine en fait déferler sur les réseaux sociaux invoquant la cruauté, la fourberie, la mauvaiseté intrinsèque de « l’âme russe » ?

Il va de soi qu’il ne l’entend pas du tout en « russophobe » mais en lecteur attentif de Dostoïevski résumant, à lui seul, la complexité de ladite «âme russe », alors qu’un Tolstoï, dont il découvre La guerre et la paix sur le tard avec émerveillement, illustre l’extraordinaire variété des nuances à apporter au fameux cliché… Et ce n’est rien dire de « l’âme russe » selon Tchekhov ou Pouchkine, selon l’Ukrainien Gogol ou le stalinien Beria, sans parler de Maman qui rassemble ses trois enfants autour d’elle (le père est en voyage d’affaires) pour « faire kolkhoze », sans rien à voir avec les fermes collectives du paradis soviétique mais tout avec la tendresse de la chatte entourée de ses chatons se pelotonnant en rond sur son lit et ses entours…

D’entrée de jeu, après l’évocation des funérailles nationales offertes à sa mère, et fort de l’immense documentation accumulée par son père Louis, passionné de généalogie, Emmanuel Carrère déclare sa double attention à la filiation (ligne verticale de son insertion dans le temps) et à l’affiliation contemporaine (ligne horizontale de la relation au monde actuel), qui va le faire alterner, avec un équilibre remarquable, le récit épique de ses familles exilées en phase avec la tragique histoire du siècle, et la chronique plus intime des tribulations particulières – le tout constituant une belle galerie de portraits dont se détache, plus que celui d’Hélène, la figure de son frère Nicolas devenu (à l’agacement de celle-là), le mentor et confident de son neveu.

Dans les grandes largeurs historico-politiques, l’on pourrait dire que « la vie » a été généreuse avec l’auteur de Kolkhoze, dont les personnages ont les profils de véritables figures romanesques – jusqu’à la fameuse Salomé devenue présidente de Géorgie… -, mais l’intérêt majeur du récit, à côté de ses échappées «documentaires » en forme d’éléments de reportages (en Géorgie puis en Ukraine) est plus intimement existentiel, lié à la personne même de l’écrivain conscient de ses limites, de sa fragilité de bipolaire et du sens profond de sa démarche qu’on pourrait dire de reconnaissance en filiation.

Or celle-ci n’empêche pas les yeux du fils de s’ouvrir tout grands sur l’horreur du réel, le cliché par excellence de la guerre que sa mère avait estimée impensable – le réel sans fard dont l’écrivain s’efforce de rester le témoin.

Emmanuel Carrère. Kolkhoze. P.O.L., 558p.