par Saïd Bouamama

A l’heure où nous écrivons le bilan des tueries parisiennes est de 128 morts et de 300 blessés. L’horreur de cette violence injustifiable est absolue. La condamnation doit l’être tout autant, sans aucune restriction et/ou nuance. Les acteurs et/ou commanditaires de ces meurtres aveugles ne peuvent invoquer aucune raison légitime pour justifier ces actes immondes. La tragédie que nous vivons débouchera sur une prise de conscience collective des dangers qui nous menacent ou au contraire sur un processus de reproduction dramatique, en fonction de notre capacité collective à tirer les leçons de la situation qui engendre un tel résultat. L’émotion est légitime et nécessaire mais ne peut pas être la seule réponse. La réponse uniquement sécuritaire est également impuissante. C’est justement dans ces moments marqués par l’émotion collective que nous ne devons pas renoncer à la compréhension, à la recherche des causes et à la lucidité face aux instrumentalisations de l’horreur.

Les postures face à notre tragédie

En quelques heures toute la panoplie des postures possibles face à la tragédie s’est exprimée. Il n’est pas inutile de s’arrêter sur chacune d’entre elles. La première se contente de dénoncer Daesh et à exiger cette dénonciation de manière pressante de nos concitoyens musulmans réels ou supposés. Le projet politique de Daesh et les actes qui en découlent ont déjà été dénoncés par la très grande partie des habitants de notre pays, populations issues de l’immigration incluses.

Il faut vraiment être coupés de nos concitoyens musulmans réels ou supposés pour en douter. Ces concitoyens français ou étrangers vivant en France sont les premiers à souffrir de cette instrumentalisation de leur foi à des fins politiques, réactionnaires et meurtrières. « Qu’est-ce qu’on va encore prendre » est la réaction la plus fréquente qui suit l’émotion face à ces meurtres, conscients qu’ils sont des instrumentalisations de l’émotion à des fins islamophobes qui ne manquerons pas. Il ne s’agit pas d’une paranoïa mais de l’expérience tirée du passé et en particulier des attentats du début de l’année. Dans ce contexte les injonctions à la dénonciation sont ressenties comme une suspicion de complicité ou d’approbation. Une nouvelle fois ce qui est ressenti c’est une accusation d’illégitimité de présence chez soi. Voici ce qu’en disait Rokhaya Diallo dans une émission radio à la suite des attentats de janvier :

« Quand j’entends dire que l’on somme les musulmans de se désolidariser d’un acte qui n’a rien d’humain, oui, effectivement, je me sens visée. J’ai le sentiment que toute ma famille et tous mes amis musulmans sont mis sur le banc des accusés. Est-ce que vous osez me dire, ici, que je suis solidaire ? Vous avez vraiment besoin que je verbalise ? Donc, moi, je suis la seule autour de la table à devoir dire que je n’ai rien à voir avec ça (1). »

La seconde posture est l’essentialisme et le culturalisme. Les actes barbares que nous vivons auraient une explication simple : ils sont en germe dans la religion musulmane elle-même qui à la différence des autres, porterait une violence congénitale, une barbarie consubstantielle et une irrationalité dans son essence. Cette religion à la différence des autres religions monothéiste serait allergique à la raison et inapte à la vie dans une société démocratique. De cette représentation de la religion découle la représentation de ses adeptes. Les musulmans seraient, contrairement aux autres croyants, une entité homogène partageant tous le même rapport au monde, à la société et aux autres. Une telle posture conduit inévitablement à l’idée d’une éradication, l’islam apparaissant comme incompatible avec la république, la laïcité, le droit des femmes, etc. Résultat de plusieurs décennies de diffusion politique et médiatique de la théorie du « choc des civilisations », cette posture s’exprime dans des formes plus ou moins nuancées mais est malheureusement bien ancrée dans notre société (2).

La troisième posture est celle de la relativisation de la gravité des tueries. Celles-ci ne seraient que le résultat d’une folie individuelle contre laquelle on ne pourrait rien si ce n’est de repérer le plus tôt possible les signes annonciateurs dans les comportements individuels. Nous ne serions qu’en présence d’accidents dans les trajectoires individuelles sans aucune base sociale, matérielle, politique. Une telle posture de "psychologisation" occulte que les individus ne vivent pas hors-sol et que leur mal-être prend telle ou telle forme en rencontrant un contexte social précis. C’est à ce niveau que se rencontre l’individu et sa société, la trajectoire individuelle et son contexte social, la fragilisation et les offres sociales et politiques qui la captent pour l’orienter. Il est évident que les candidats « djihadistes » sont issus de trajectoires fragilisées mais cela ne suffit pas à expliquer le basculement vers cette forme précise qu’est la violence nihiliste (3).

La quatrième posture s’exprime sous la forme de la théorie du complot. Les tueries seraient le fait d’un vaste complot ayant des objectifs précis : complot juif mondial, "illuminati", actes des services secrets, etc. Elle conduit à un aveuglement face au réel et à l’abandon de l’effort de compréhension du monde et des drames qui le secouent. Elle suscite une dépolitisation se masquant derrière une apparente sur-politisation : dépolitisation car il serait vain de rechercher dans l’économique, le social, le politique, etc., les causes de ce que nous vivons et sur-politisation car tout serait issu d’une cause politique occulte portée par un petit groupe secret. Elle est entretenue par la négation dominante de la conflictualité sociale, des oppositions d’intérêts et des stratégies des classes dominantes pour orienter l’opinion dans le sens de ses intérêts matériels. A ce niveau l’accusation de « confusionnisme » de toute dénonciation des stratégies des classes dominantes conduit consciemment ou non à entretenir la théorie du complot. Certains « anti-confusionnistes » de bonne foi ou non entretiennent en effet boomerang le « complotisme ». Ce faisant, certains « anti-confusionnistes » entretiennent la confusion (4).

La cinquième posture est l’explication en terme du « virus externe ». Notre société serait victime d’une contamination venant uniquement de l’extérieur contre laquelle il faudrait désormais se prémunir. Elle débouche sur une logique de guerre à l’externe et sur une logique sécuritaire à l’interne. Elle est créatrice d’une spirale où la peur et le discours sur la menace externe suscite une demande d’interventions militaires à l’extérieur et de limitation des libertés à l’interne. Susciter une demande pour ensuite y répondre est un mécanisme classique des périodes historiques réactionnaires. L’absence de mouvement anti-guerre dans notre société est le signe que cette posture est largement répandue. Or comme la précédente, elle conduit d’une part à l’abandon de la recherche des causes et d’autre part au sentiment d’impuissance (5).

Il reste la posture matérialiste ne renonçant pas à comprendre le monde et encore plus quand il prend des orientations régressives et meurtrières. Minoritaire dans le contexte actuel, cette posture est pourtant la seule susceptible d’une reprise de l’initiative progressiste. Elle suppose de recontextualiser les événements (et encore plus lorsqu’ils prennent des formes dramatiques) dans les enjeux économiques, politiques et sociaux. Elle nécessite la prise en compte des intérêts matériels qui s’affrontent pour orienter notre demande et qui produisent des conséquences précises. Elle inscrit les comportements individuels comme étant des résultats sociaux et non des essences en action. Elle prend l’histoire longue et immédiate comme un des facteurs du présent. Elle peut certes se tromper en occultant par méconnaissance une causalité ou en la sous-estimant, mais elle est la seule à permettre une réelle action sur ce monde.

Dans un monde marqué par la violence croissante sous toutes ses formes, le renoncement à la pensée nous condamne pour le mieux à une posture de l’impuissance et pour le pire à la recherche de boucs-émissaires à sacrifier sur l’autel d’une réassurance aléatoire.

Une offre de « djihadisme » qui rencontre une demande

Il existe une offre de « djihadisme » à l’échelle mondiale et nationale. Elle n’est ni nouvelle, ni inexplicable. Elle a ses espaces de théorisations et ses Etats financeurs. L’Arabie Saoudite et le Qatar entre autres, pourtant alliés des Etats-Unis et de la France, en sont les principaux (6).

Ces pétromonarchies appuient et financent depuis de nombreuses années des déstabilisations régionales dont elles ont besoin pour maintenir et/ou conquérir leur mainmise sur les richesses du sol et du sous-sol du Moyen-Orient. Cette base matérielle est complétée par un besoin idéologique. Elles ont besoin de diffuser une certaine vision de l’Islam pour éviter l’émergence et le développement d’autres visions de l’Islam progressistes et/ou révolutionnaire qui menaceraient l’hégémonie idéologique qu’elles veulent conquérir. Plus largement les pétromonarchies sont menacées par toutes les théorisations politiques qui remettent en cause leur rapport aux grandes puissances qui dominent notre planète : nationalisme, anti-impérialisme, progressisme dans ses différentes variantes, communisme, théologie de la libération, etc.

C’est à ce double niveaux matériel et idéologique que s’opère la jonction avec la « réal-politique » des puissances impérialistes. Elles aussi ont un intérêt matériel à la déstabilisation de régions entières pour s’accaparer les richesses du sol et du sous-sol, pour justifier de nouvelles guerres coloniales en Afrique et au Moyen-Orient, pour supplanter leurs concurrents, pour contrôler les espaces géostratégiques et pour balkaniser des Etats afin de mieux les maîtriser. Elles aussi ont un besoin idéologique de masquer les causes réelles du chaos du monde c’est-à-dire la mondialisation ultralibérale actuelle. Il n’y a aucune amitié particulière entre les classes dominantes occidentales et les pétromonarchies et/ou les « djihadistes », mais une convergence relative d’intérêts matériels et idéologiques. Comme le soulignait De Gaulle pour décrire la réal-politique : « Les Etats n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts ». C’est cette réal-politique qui a conduit dans le passé à présenter les « djihadistes » en Afghanistan comme des combattants de la liberté et qui conduit un Fabius à dire aujourd’hui : « El Nosra fait du bon boulot ».

Mais se limiter à l’offre ne permet pas de comprendre l’efficacité actuelle du phénomène. Encore faut-il expliquer le fait que cette offre rencontre une « demande ». Nous disions plus haut que cette offre n’est pas nouvelle. Nous l’avons-nous même rencontrée dans les quartiers populaires, il y a plus de trois décennies. Simplement à l’époque, elle ne rencontrait aucune « demande ». Nous pensions à vivre, à nous amuser, à militer et à aimer et regardions ces prédicateurs comme des allumés. C’est la raison pour laquelle il faut se pencher sur les processus d’émergence et de développement de cette demande « made in France ». A ce niveau force est de faire le lien avec les processus de paupérisation et de précarisation massive qui touchent les classes populaires. L’existence avérée de candidats « djihadistes » non issus de familles musulmanes souligne que c’est bien l’ensemble des classes populaires qui sont concernés par ces processus conduisant les plus fragilisés de leurs membres à sombrer dans des comportements nihilistes. Force également est de faire le lien avec les discriminations racistes systémiques et institutionnelle qui abîment des vies pour nos concitoyens noirs, arabes et musulmans. Force enfin est de prendre en compte dans l’analyse les effets des discours et pratiques islamophobes qui se sont répandus dans la société française et qu’il de bon ton de relativiser, d’euphémiser, voir de nier. Ce sont l’ensemble de ces processus qui conduisent à l’émergence du nihilisme contemporain.

Enfin la vision méprisante des habitants des quartiers populaires comme « sous-prolétariat » incapable de penser politiquement conduit à sous-estimer le besoin du politique dans les classes populaires en général et dans leurs composantes issues de l’immigration post-coloniale en particulier. Ces citoyennes et citoyens observent le monde et tentent de le comprendre avec les grilles disponibles dans une séquence historique donnée. Ils et Elles ne peuvent que constater que des guerres se multiplient et que l’on trouve des financements pour le faire alors qu’on leur serine que les caisses sont vides. Elles et ils ne peuvent qu’interroger la soi-disant nécessité urgente d’intervenir en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Lybie, en Côte d’Ivoire, au Mali, etc. et à l’inverse la soi-disant nécessité urgente à soutenir l’Etat d’Israël en dépit de ses manquements à toutes les résolutions des Nations-Unies. Tous ces facteurs conduisent pour la majorité à une révolte qui cherche un canal d’expression et pour une extrême minorité à l’orientation nihiliste.

A ne pas vouloir comprendre qu’un monde immonde conduit à des actes immondes, on constitue le terreau de la rencontre entre l’offre et la demande de nihilisme.

Notes :

1) http://www.atlasinfo.fr/Charlie-Heb...

2) Voir sur ce sujet : Jocelyne Cesari, l’Islam à l’épreuve de l’Occident, La Découverte, Paris, 2004.

3) Sur la rencontre entre le contexte social et effets fragilisant sur les trajectoires individuelles voir Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Le Seuil, 1952.

4) Luc Boltanski, Enigmes et complots. Une enquête à propos d’enquêtes, Gallimard, Paris, 2012.

5) Voir notre article avec Yvon Fotia « Discrimination systémique » , Dictionnaire des dominations de sexe, de race, de classe, Syllepse, Paris, 2012.

6) David Benichou, Farhad Khosrokhavar, Philippe Migaux, Le jihadisme, comprendre pour mieux combattre, Plon, Paris, 2015.

Et Richard Labévière, Les dollars de la terreur, Les Etats-Unis et l’islamisme, Grasset, Paris, 1999.

Source : www.investigaction.net

Celui dont on a planqué l’os crânien dans le bide pour pas qu’il ait mal au crémol / Celle qui au vu du pansement du trépané l’appelle sa grosse Bertha / Ceux qui ont droit au meilleur du pire et qui s’en tirent / Celui qui demande à son miroir ce qu’elle a sa gueule histoire de rompre la glace / Celle qui ne te souhaite pas plus un AVC qu’un ticket à l’UDC / Ceux qui ne pensent qu’à survivre et c’est qu’ils s’accrocheraient non mais des fois / Celui qui n’ayant pas les moyens de se payer les soins requis reste planté devant sa télé à regarder ce film à la con / Celle qui trouve que Lolita Morena n’a pas changé alors que son ancien jules ne se tient plus aussi bien / Ceux qui se retrouvent toute l’équipe à l’Hôtel des chamois de l’Etivaz où qu'ils se voient à la télé, etc.

Celui dont on a planqué l’os crânien dans le bide pour pas qu’il ait mal au crémol / Celle qui au vu du pansement du trépané l’appelle sa grosse Bertha / Ceux qui ont droit au meilleur du pire et qui s’en tirent / Celui qui demande à son miroir ce qu’elle a sa gueule histoire de rompre la glace / Celle qui ne te souhaite pas plus un AVC qu’un ticket à l’UDC / Ceux qui ne pensent qu’à survivre et c’est qu’ils s’accrocheraient non mais des fois / Celui qui n’ayant pas les moyens de se payer les soins requis reste planté devant sa télé à regarder ce film à la con / Celle qui trouve que Lolita Morena n’a pas changé alors que son ancien jules ne se tient plus aussi bien / Ceux qui se retrouvent toute l’équipe à l’Hôtel des chamois de l’Etivaz où qu'ils se voient à la télé, etc. (Cette liste a été établie à la suite de la projection du film (remarquable) de Raymond Vouillamoz (en collaboration avec Béatrice Barton) consacré aux tribulations physiques et psychiques de l’avocat genevois Dominique Warluzel, intitulé Avec la vie que j'avais, à revoir sur Internet via RTS2)

(Cette liste a été établie à la suite de la projection du film (remarquable) de Raymond Vouillamoz (en collaboration avec Béatrice Barton) consacré aux tribulations physiques et psychiques de l’avocat genevois Dominique Warluzel, intitulé Avec la vie que j'avais, à revoir sur Internet via RTS2)

Jean Prod’hom est un promeneur solitaire attaché à notre terre et à ses gens, un rêveur éveillé, un grappilleur d’émotions, un poète aux musiques douces et parfois graves, un roseau pensant (sur l’époque) et un chêne pensif (sur nos fins dernières).

Jean Prod’hom est un promeneur solitaire attaché à notre terre et à ses gens, un rêveur éveillé, un grappilleur d’émotions, un poète aux musiques douces et parfois graves, un roseau pensant (sur l’époque) et un chêne pensif (sur nos fins dernières). Tragédie grecque

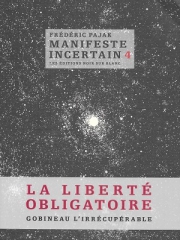

Tragédie grecque Le paquebot de Pajak

Le paquebot de Pajak

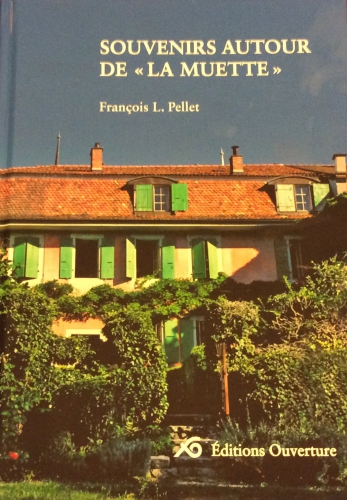

Ce premier constat m’a d’autant plus navré que j’avais apprécié, avant tout le battage de l’automne 2012, la lecture de La vérité sur l’affaire Harry Quebert dont Bernard de Fallois, grand Monsieur proustien de la littérature et de l’édition françaises, m’avait parlé au téléphone comme d’une révélation, à ses yeux en tout cas, m’invitant à partager son enthousiasme sur jeu d’épreuves.

Ce premier constat m’a d’autant plus navré que j’avais apprécié, avant tout le battage de l’automne 2012, la lecture de La vérité sur l’affaire Harry Quebert dont Bernard de Fallois, grand Monsieur proustien de la littérature et de l’édition françaises, m’avait parlé au téléphone comme d’une révélation, à ses yeux en tout cas, m’invitant à partager son enthousiasme sur jeu d’épreuves.  On l’a dit et répété : ce roman, jouant sur les relations de deux écrivains à succès - le jeune Marcus Goldman et son vieux mentor Harry Quebert - révélait un fomidable storyteller et j’y trouvai, pour ma part, une sorte de fervent hommage à toute une littérature américaine récente évoquant les grandes espérances de la jeunesse et le choc de la réalité ( de J.D. Salinger et son Arrache-cœur aux romans d’un John Irving ou d’un Philip Roth), entre autres thèmes – dont celui, fondamental, des racines du Mal et de la culpabilité collective - réellement abordés et travaillés par le jeune romancier visiblement nourri, aussi, de séries télévisées américaines.

On l’a dit et répété : ce roman, jouant sur les relations de deux écrivains à succès - le jeune Marcus Goldman et son vieux mentor Harry Quebert - révélait un fomidable storyteller et j’y trouvai, pour ma part, une sorte de fervent hommage à toute une littérature américaine récente évoquant les grandes espérances de la jeunesse et le choc de la réalité ( de J.D. Salinger et son Arrache-cœur aux romans d’un John Irving ou d’un Philip Roth), entre autres thèmes – dont celui, fondamental, des racines du Mal et de la culpabilité collective - réellement abordés et travaillés par le jeune romancier visiblement nourri, aussi, de séries télévisées américaines.  Philip Roth est l’exemple du contraire, dont le succès non moins extraordinaire de Portnoy et son complexe (Portnoy’s complaint) aurait pu marquer la chute, alors qu’il fut suivi d’une carrière en incessant crescendo, nourrie par la vie et une exigence littéraire sans cesse réaffirmée. Mais c’est en bravant Maman et sa famille juive que Philip Roth s’imposa d’emblée, avant de produire une œuvre travaillée par les névroses de l’auteur et les psychoses de l’époque, jusqu’à la trilogie américaine à la Thomas Wolfe, l’hommage au père de Patrimoine et l’uchronie politique du Complot contre l’Amérique entre autres livres mémorables d’une œuvre outrageusement ignorée par les académiciens du Prix Nobel.

Philip Roth est l’exemple du contraire, dont le succès non moins extraordinaire de Portnoy et son complexe (Portnoy’s complaint) aurait pu marquer la chute, alors qu’il fut suivi d’une carrière en incessant crescendo, nourrie par la vie et une exigence littéraire sans cesse réaffirmée. Mais c’est en bravant Maman et sa famille juive que Philip Roth s’imposa d’emblée, avant de produire une œuvre travaillée par les névroses de l’auteur et les psychoses de l’époque, jusqu’à la trilogie américaine à la Thomas Wolfe, l’hommage au père de Patrimoine et l’uchronie politique du Complot contre l’Amérique entre autres livres mémorables d’une œuvre outrageusement ignorée par les académiciens du Prix Nobel. De la transmission d’une expérience

De la transmission d’une expérience

S'il a décroché le Lion d'or de la 68e Mostra de Venise, en 2011, cet indéniable chef-d'oeuvre a été projeté en catimini en nos contrées, conformément à la logique marchande et décervelante de l'Usine mondiale à ne plus rêver - alors que Faust est lui-même un prodigieux rêve éveillé sans que l'intelligence du sujet ne soit jamais diluée par son expression. Comme souvent aujourd'hui, c'est par le truchement de la version en DVD qu'il nous est donné de pallier les lacunes de la distribution, et l'on appréciera particulièrement, dans les suppléments de cette édition, les explications de deux germanistes français de premier plan: l'historien Jean Lacoste et le philosophe Jacques Le Rider .

S'il a décroché le Lion d'or de la 68e Mostra de Venise, en 2011, cet indéniable chef-d'oeuvre a été projeté en catimini en nos contrées, conformément à la logique marchande et décervelante de l'Usine mondiale à ne plus rêver - alors que Faust est lui-même un prodigieux rêve éveillé sans que l'intelligence du sujet ne soit jamais diluée par son expression. Comme souvent aujourd'hui, c'est par le truchement de la version en DVD qu'il nous est donné de pallier les lacunes de la distribution, et l'on appréciera particulièrement, dans les suppléments de cette édition, les explications de deux germanistes français de premier plan: l'historien Jean Lacoste et le philosophe Jacques Le Rider .  En outre, le DVD permet à chacun de voir le film au moins sept fois, 1) Pour la story découverte en toute innocente simplicité; 2) Pour l'image (le formidable travail de Bruno Delbonnel) qui contribue pour beaucoup au climat du film entre réalisme poétique et magie symboliste; 3) Pour la bande sonore, reproduisant le marmonnement intérieur continu de Faust et constituant un véritable "film dans le film" où voix et musiques ne cessent de se chevaucher; 4) Pour la conception des personnages, avec un usurier méphistophélique extrêmement élaboré dans tous ses aspects, et une Margarete angéliquement présente et fondue en évanescence (rien au final de l'"éternel féminin" qui sauve), sans oublier Faust lui-même en Wanderer nietzschéen; 5) Pour la thématique (les langueurs mélancoliques de la connaissance tournant à vide, le désir et nos fins limitées, le sens de notre présence sur terre, l'action possible, etc.) 6) Pour le rapprochement éventuel de cet itinéraire initiatique avec des parcours semblables - on pense évidemment à Dante visitant l'Enfer avec Virgile, et pour l'interprétation détaillée de la pièce de Goethe ; 7) Pour la story revue dans toute sa complexité de poème cinématographique, où tout fait sens...

En outre, le DVD permet à chacun de voir le film au moins sept fois, 1) Pour la story découverte en toute innocente simplicité; 2) Pour l'image (le formidable travail de Bruno Delbonnel) qui contribue pour beaucoup au climat du film entre réalisme poétique et magie symboliste; 3) Pour la bande sonore, reproduisant le marmonnement intérieur continu de Faust et constituant un véritable "film dans le film" où voix et musiques ne cessent de se chevaucher; 4) Pour la conception des personnages, avec un usurier méphistophélique extrêmement élaboré dans tous ses aspects, et une Margarete angéliquement présente et fondue en évanescence (rien au final de l'"éternel féminin" qui sauve), sans oublier Faust lui-même en Wanderer nietzschéen; 5) Pour la thématique (les langueurs mélancoliques de la connaissance tournant à vide, le désir et nos fins limitées, le sens de notre présence sur terre, l'action possible, etc.) 6) Pour le rapprochement éventuel de cet itinéraire initiatique avec des parcours semblables - on pense évidemment à Dante visitant l'Enfer avec Virgile, et pour l'interprétation détaillée de la pièce de Goethe ; 7) Pour la story revue dans toute sa complexité de poème cinématographique, où tout fait sens... 1) LA STORY. PAS LOIN DE GOETHE - C'est du haut du plus pur azur qu'on tombe d'abord en chute planante: d'un ciel à nuées où se trouve suspendu un miroir magique dont se détache une espèce de ruban-oiseau qui plonge sur un paysage de hautes montagnes rappelant les décors romantiques à la Caspar David Friedrich, jusqu'à un bourg entourée de murailles, tout là-bas. Et voici que, soudain, en gros plan obscène, apparaît un vilain boudin sexuel masculin au-dessus duquel, dans un ventre éviscéré, deux hommes sont en train de détailler les organes. On distingue aussitôt un coeur dans la main de celui qui est nommé Docteur Faust par son assistant, du nom de Wagner, naïvement inquiet de savoir si l'âme du cadavre est dans ce coeur, dans la tête du cadavre ou dans ses pieds. Du même coup nous entrons dans la pensée de Faust par le truchement de son marmonnement, qui nous apprend qu'il a faim, qu'il en a marre, qu'il a le sentiment d'avoir fait les plus savantes études de physiologie et de théologie et de philosophie pour rien. Et de transporter alors sa famine mélancolique dans le cabinet voisin de son père chirurgien-mécanicien en train de torturer un malheureux sur un chevalet, reprochant à son fils de se poser trop de questions et de ne pas travailler assez. Mais Faust, n'en pouvant plus des scies paternelles (un plan très singulier rappelle dans la foulée le rapport père-fils du film Père et fils) se pointe chez un usurier auquel il propose une certaine bague très précieuse, que le type - à gueule immédiatement inquiétante de diable (!) maigre - refuse de monnayer, poussant donc Faust à regagner son logis. Or c'est là que, peu après, le personnage sapé en gentleman le rejoint pour lui rendre la bague oubliée, siffler au passage une fiole de ciguë préparée par Wagner pour un usage qu'on devine réservé à Faust, et saisir le scientifique docteur de stupéfaction en survivant contre toute attente. Des traits humoristiques vont ponctuer, dès ce moment là, les menées de Méphisto que la ciguë ne tue pas mais fait venter affreusement et chier à grand fracas - ce qu'il fera loin des regards, dans l'église voisine. Ensuite, c'est dans une sorte de grande piscine-buanderie pleine de femmes mouillées et plus ou moins nues que le tentateur entraîne Faust, qui va remarquer l'adorable Margarete tandis que Méphisto, en butte aux moquerie de ces dames, baigne son corps immonde à torse informe et très gros derrière d'âne sans fesses, queue de cochon, et "rien devant". Dans la rue retrouvée par les deux compères, on voit au passage le père de Faust, en train de se débarrasser d'un mort, se déchaîner soudain contre l'usurier qu'il a visiblement "reconnu", mais Faust n'a plus désormais que la douce figure de Margarete en tête, qu'il fera tout pour retrouver avec l'aide de son démoniaque associé. Cela ne se fera pas avant que, dans une trépidante taverne remplie d'étudiants, une querelle provoquée par Méphisto, n'aboutisse au meurtre involontaire de Valentin, le frère de Margaret, par un Faust évidemment manipulé. Le désir fou de passer n'était-ce qu'une nuit avec l'angélique jeune fille le conduira plus tard à signer le pacte qu'on sait de son sang, bref tout ça suit d'assez près le canevas du drame goethéen et de l'opéra, plus connu du public français, de Gounod, mais c'est sur la fin, après la nuit d'amour peuplée de démons, la fuite à travers une faille dantesque en compagnie d'un Méphisto en armure, et l'anéantissement physique du Diable (après la mort de Dieu, on ne va pas faire de jaloux) par Faust à coups de pierres, que le héros, de plus en plus prométhéen de dégaine, genre moine nietzschéen à chevelure romantique, se retrouve sur le finis terrae d'un volcan bientôt transformé en glacier - et c'est parti pour Dieu sait où, à l'enseigne d'une volonté de puissance soudain déchaînée contre laquelle l'écho de la voix de Margarete ne peut visiblement rien...

1) LA STORY. PAS LOIN DE GOETHE - C'est du haut du plus pur azur qu'on tombe d'abord en chute planante: d'un ciel à nuées où se trouve suspendu un miroir magique dont se détache une espèce de ruban-oiseau qui plonge sur un paysage de hautes montagnes rappelant les décors romantiques à la Caspar David Friedrich, jusqu'à un bourg entourée de murailles, tout là-bas. Et voici que, soudain, en gros plan obscène, apparaît un vilain boudin sexuel masculin au-dessus duquel, dans un ventre éviscéré, deux hommes sont en train de détailler les organes. On distingue aussitôt un coeur dans la main de celui qui est nommé Docteur Faust par son assistant, du nom de Wagner, naïvement inquiet de savoir si l'âme du cadavre est dans ce coeur, dans la tête du cadavre ou dans ses pieds. Du même coup nous entrons dans la pensée de Faust par le truchement de son marmonnement, qui nous apprend qu'il a faim, qu'il en a marre, qu'il a le sentiment d'avoir fait les plus savantes études de physiologie et de théologie et de philosophie pour rien. Et de transporter alors sa famine mélancolique dans le cabinet voisin de son père chirurgien-mécanicien en train de torturer un malheureux sur un chevalet, reprochant à son fils de se poser trop de questions et de ne pas travailler assez. Mais Faust, n'en pouvant plus des scies paternelles (un plan très singulier rappelle dans la foulée le rapport père-fils du film Père et fils) se pointe chez un usurier auquel il propose une certaine bague très précieuse, que le type - à gueule immédiatement inquiétante de diable (!) maigre - refuse de monnayer, poussant donc Faust à regagner son logis. Or c'est là que, peu après, le personnage sapé en gentleman le rejoint pour lui rendre la bague oubliée, siffler au passage une fiole de ciguë préparée par Wagner pour un usage qu'on devine réservé à Faust, et saisir le scientifique docteur de stupéfaction en survivant contre toute attente. Des traits humoristiques vont ponctuer, dès ce moment là, les menées de Méphisto que la ciguë ne tue pas mais fait venter affreusement et chier à grand fracas - ce qu'il fera loin des regards, dans l'église voisine. Ensuite, c'est dans une sorte de grande piscine-buanderie pleine de femmes mouillées et plus ou moins nues que le tentateur entraîne Faust, qui va remarquer l'adorable Margarete tandis que Méphisto, en butte aux moquerie de ces dames, baigne son corps immonde à torse informe et très gros derrière d'âne sans fesses, queue de cochon, et "rien devant". Dans la rue retrouvée par les deux compères, on voit au passage le père de Faust, en train de se débarrasser d'un mort, se déchaîner soudain contre l'usurier qu'il a visiblement "reconnu", mais Faust n'a plus désormais que la douce figure de Margarete en tête, qu'il fera tout pour retrouver avec l'aide de son démoniaque associé. Cela ne se fera pas avant que, dans une trépidante taverne remplie d'étudiants, une querelle provoquée par Méphisto, n'aboutisse au meurtre involontaire de Valentin, le frère de Margaret, par un Faust évidemment manipulé. Le désir fou de passer n'était-ce qu'une nuit avec l'angélique jeune fille le conduira plus tard à signer le pacte qu'on sait de son sang, bref tout ça suit d'assez près le canevas du drame goethéen et de l'opéra, plus connu du public français, de Gounod, mais c'est sur la fin, après la nuit d'amour peuplée de démons, la fuite à travers une faille dantesque en compagnie d'un Méphisto en armure, et l'anéantissement physique du Diable (après la mort de Dieu, on ne va pas faire de jaloux) par Faust à coups de pierres, que le héros, de plus en plus prométhéen de dégaine, genre moine nietzschéen à chevelure romantique, se retrouve sur le finis terrae d'un volcan bientôt transformé en glacier - et c'est parti pour Dieu sait où, à l'enseigne d'une volonté de puissance soudain déchaînée contre laquelle l'écho de la voix de Margarete ne peut visiblement rien... 3. UN POEME MUSICAL. A spiritual voice.

3. UN POEME MUSICAL. A spiritual voice. 4. DRAMATIS PERSONAE. Les protagonistes et leurs interprètes.

4. DRAMATIS PERSONAE. Les protagonistes et leurs interprètes. Je ne sais si Sokourov est ferré en théologie, mais son Méphisto est un avatar satanique fascinant (dans lequel se coule sinueusement un Anton Adajinsky à figure et corps de spectre expressionniste), à la fois suave et insidieux comme une vieille maîtresse, entreprenant et mesquin (on se rappelle le démon "de petite envergure" de Fédor Sologoub), visqueux et vicieux. Plus on essaie de s'en débarrasser plus vite il revient comme l'éclair, entremetteur et semeur de trouble. On sait que le "diabolo" est le grand disperseur par vocation et le vampire des âmes; il a ici quelque chose de gogolien et de judéo-allemand aussi bien question cinéma, du côté de Murnau; et l'allusion se prolonge avec la création, par Wagner l'acolyte, de l'homoncule dans son bocal. Enfin, la jeune Margarete (Isolda Dychauk) est vue, par Sokourov, comme une créature infiniment douce, soumise à sa mère acariâtre et à la sainte religion, mais néanmoins sensible à l'amour et répondant aux avances du prestigieux docteur Faust. Dans une séquence bonnement irradiante, où son visage semble appeler et réfracter une lumière pour ainsi dire divine, mais à vrai dire plus proche des extases du New Age que de l'iconographie chrétienne, Sokourov joue merveilleusement de ce qu'on peut dire le fantasme pur de la beauté féminine, comme tant de peintres se sont employé à représenter la Laure de Pétrarque ou la Béatrice de Dante. Un commentateur des Inrocks y a vu une icône orthodoxe. On ne saurait en être plus loin! On est bien plutôt ici dans l'idéalisation romantique plus ou moins wagnérienne, et d'ailleurs le corps de Margaret ne sera guère plus incarné lors de la nuit fameuse, réduit à d'évanescentes chairs et à un triangle de mousse blonde.

Je ne sais si Sokourov est ferré en théologie, mais son Méphisto est un avatar satanique fascinant (dans lequel se coule sinueusement un Anton Adajinsky à figure et corps de spectre expressionniste), à la fois suave et insidieux comme une vieille maîtresse, entreprenant et mesquin (on se rappelle le démon "de petite envergure" de Fédor Sologoub), visqueux et vicieux. Plus on essaie de s'en débarrasser plus vite il revient comme l'éclair, entremetteur et semeur de trouble. On sait que le "diabolo" est le grand disperseur par vocation et le vampire des âmes; il a ici quelque chose de gogolien et de judéo-allemand aussi bien question cinéma, du côté de Murnau; et l'allusion se prolonge avec la création, par Wagner l'acolyte, de l'homoncule dans son bocal. Enfin, la jeune Margarete (Isolda Dychauk) est vue, par Sokourov, comme une créature infiniment douce, soumise à sa mère acariâtre et à la sainte religion, mais néanmoins sensible à l'amour et répondant aux avances du prestigieux docteur Faust. Dans une séquence bonnement irradiante, où son visage semble appeler et réfracter une lumière pour ainsi dire divine, mais à vrai dire plus proche des extases du New Age que de l'iconographie chrétienne, Sokourov joue merveilleusement de ce qu'on peut dire le fantasme pur de la beauté féminine, comme tant de peintres se sont employé à représenter la Laure de Pétrarque ou la Béatrice de Dante. Un commentateur des Inrocks y a vu une icône orthodoxe. On ne saurait en être plus loin! On est bien plutôt ici dans l'idéalisation romantique plus ou moins wagnérienne, et d'ailleurs le corps de Margaret ne sera guère plus incarné lors de la nuit fameuse, réduit à d'évanescentes chairs et à un triangle de mousse blonde.  5. UNE QUÊTE DE SENS. Thèmes et variations.

5. UNE QUÊTE DE SENS. Thèmes et variations. 6. UN POEME METAPHYSIQUE. Nous serons comme des dieux.

6. UN POEME METAPHYSIQUE. Nous serons comme des dieux. 7. LE POUVOIR EN QUESTION. Prélude à la tétralogie.

7. LE POUVOIR EN QUESTION. Prélude à la tétralogie.

Les questions reviennent

Les questions reviennent Les vérités mesurées

Les vérités mesurées Les petites résurrections

Les petites résurrections Et Michène fera

Et Michène fera

Le serpent de brume descend des hauteurs de la Maloja et se coule sur « l’un des plusbeaux paysages du monde », autre formule rebattue par la pub, et l’on voit Chloë Grace Moretz, incarnant une jeune star devenue célèbre dans les films de SF, et réputée trashy sur Internet, se conduire en fille stylée lors d’une aubade de musique de chambre dans un salon du prestigieux Waldhaus de Sils où Thomas Mann reluquait de jolis grooms, ainsi qu’il le consigne dans son Journal. La jeunote craquante pense FUCK de tous ses yeux, au milieu de l’assistance « la plus guindée du monde », comme ne le dit pas la pub, mais elle n’en dit rien..

Le serpent de brume descend des hauteurs de la Maloja et se coule sur « l’un des plusbeaux paysages du monde », autre formule rebattue par la pub, et l’on voit Chloë Grace Moretz, incarnant une jeune star devenue célèbre dans les films de SF, et réputée trashy sur Internet, se conduire en fille stylée lors d’une aubade de musique de chambre dans un salon du prestigieux Waldhaus de Sils où Thomas Mann reluquait de jolis grooms, ainsi qu’il le consigne dans son Journal. La jeunote craquante pense FUCK de tous ses yeux, au milieu de l’assistance « la plus guindée du monde », comme ne le dit pas la pub, mais elle n’en dit rien.. Ombre et lumière. – Friedrich Nietzsche, philosophe et poète génial mais homme de constitution physique plutôt fragile (d’où ses cantilènes au dieu solaire et à l’Athlète surpuissant à venir), pourrait dire FUCK en découvrant le culte convenu qui lui est voué, lequel lui vaudrait le déboulé des paparazzi en cas de retour. Mais ce furieux fils de pasteur se comportait selon son époque, comme la Maria quadra du film se comporte selon la sienne, qui éclate de rire lorsque Valentine lui parle du jeu « surpuissant » de la jeune star délurée qui va lui donner la réplique.

Ombre et lumière. – Friedrich Nietzsche, philosophe et poète génial mais homme de constitution physique plutôt fragile (d’où ses cantilènes au dieu solaire et à l’Athlète surpuissant à venir), pourrait dire FUCK en découvrant le culte convenu qui lui est voué, lequel lui vaudrait le déboulé des paparazzi en cas de retour. Mais ce furieux fils de pasteur se comportait selon son époque, comme la Maria quadra du film se comporte selon la sienne, qui éclate de rire lorsque Valentine lui parle du jeu « surpuissant » de la jeune star délurée qui va lui donner la réplique.

Silence : on acclimate. – À l’admirable petit musée Nietzsche de Sils-Maria (un petit musée ne peut être qu’admirable), on est prié de lire attentivement les coupures de presse des années 30 établissant, de docte source notamment juive, la non-responsabilité du philosophe Friedrich Nietzsche dans le soutien des nazis, au contraire de sa sœur Elisabeth, cette diablesse photographiée serrant la patte du Führer.

Silence : on acclimate. – À l’admirable petit musée Nietzsche de Sils-Maria (un petit musée ne peut être qu’admirable), on est prié de lire attentivement les coupures de presse des années 30 établissant, de docte source notamment juive, la non-responsabilité du philosophe Friedrich Nietzsche dans le soutien des nazis, au contraire de sa sœur Elisabeth, cette diablesse photographiée serrant la patte du Führer. Le chemin de derrière. – Quant au lecteur du Gai savoir, qui sait que la contradiction à n’en plus finir est constitutive du génie nietzschéen, et que toutes les récupérations sont possibles à partir de là, il n’en finit pas, lui non plus, de prendre le chemin de derrière qui mène aux rochers grisons ou grecs et à la lumière, le chemin de l’éternel CONTRE, le chemin de colère et d'amour du Christ et du doute, le chemin des grands bois philosophiques et des échappées de la poésie qui ne s’arrêtera pas au trop beau Panorama, autre semblant décrié par ce râleur mal coiffé de Schopenhauer.

Le chemin de derrière. – Quant au lecteur du Gai savoir, qui sait que la contradiction à n’en plus finir est constitutive du génie nietzschéen, et que toutes les récupérations sont possibles à partir de là, il n’en finit pas, lui non plus, de prendre le chemin de derrière qui mène aux rochers grisons ou grecs et à la lumière, le chemin de l’éternel CONTRE, le chemin de colère et d'amour du Christ et du doute, le chemin des grands bois philosophiques et des échappées de la poésie qui ne s’arrêtera pas au trop beau Panorama, autre semblant décrié par ce râleur mal coiffé de Schopenhauer.

Une illumination. – Et le poète de relayer le penseur dans sa fameuse évocation de Sils-Maria :

Une illumination. – Et le poète de relayer le penseur dans sa fameuse évocation de Sils-Maria :

Royaume d’un génie. – Et Meta von Salis de commenter à son tour cette symbiose profonde d’un génie qu’on pourrait dire de la « musique pensante » et de ce lieu bonnement reconnu par lui : « Pour moi,Nietzsche est lié à Sils aussi indissolublement qu’Héraclite au sanctuaire de la déesse d’Ephèse.

Royaume d’un génie. – Et Meta von Salis de commenter à son tour cette symbiose profonde d’un génie qu’on pourrait dire de la « musique pensante » et de ce lieu bonnement reconnu par lui : « Pour moi,Nietzsche est lié à Sils aussi indissolublement qu’Héraclite au sanctuaire de la déesse d’Ephèse.

Sirène d'Engadine- Le petit livre de l’amie Corinne figurait au milieu de la vitrine de la librairie hélas fermée ce dimanche matin-là, mais je l’ai pris comme un signe avant de m’embarquer pour le val Sinestra.

Sirène d'Engadine- Le petit livre de l’amie Corinne figurait au milieu de la vitrine de la librairie hélas fermée ce dimanche matin-là, mais je l’ai pris comme un signe avant de m’embarquer pour le val Sinestra.

Le sentier des poètes.- Vous qui vous engagez sur la route forestière du val Sinestra, laissez toute espérance de vous y aventurer sans crainte et tremblement. Dieu sait que, durant nos équipées montagnardes de youngsters à 2CV, entre Valais et Dolomites, nous aurons frôlé gouffres et précipices, mais avec les années on oublie que la Suisse a gardé, dieux et démons merci, un fonds de sauvagerie à la fois impressionnant e tréjouissant, et des routes aussi précaires qu’au Pérou sommital ou en Afghanistan.

Le sentier des poètes.- Vous qui vous engagez sur la route forestière du val Sinestra, laissez toute espérance de vous y aventurer sans crainte et tremblement. Dieu sait que, durant nos équipées montagnardes de youngsters à 2CV, entre Valais et Dolomites, nous aurons frôlé gouffres et précipices, mais avec les années on oublie que la Suisse a gardé, dieux et démons merci, un fonds de sauvagerie à la fois impressionnant e tréjouissant, et des routes aussi précaires qu’au Pérou sommital ou en Afghanistan. Guarda che bello ! – Corinne Desarzens a détaillé, merveilleusement, les beautés des façades des maisons engadinoises, dont les habitants ont à cœur, plus que nulle part ailleurs en Suisse, de restaurer régulièrement inscriptions et ornements. De ce conservatisme, au meilleur sens du terme, Guarda figure la plus belle illustration collective, sans pour autant donner dans le village-musée réduit à l’attraction conventionnelle.

Guarda che bello ! – Corinne Desarzens a détaillé, merveilleusement, les beautés des façades des maisons engadinoises, dont les habitants ont à cœur, plus que nulle part ailleurs en Suisse, de restaurer régulièrement inscriptions et ornements. De ce conservatisme, au meilleur sens du terme, Guarda figure la plus belle illustration collective, sans pour autant donner dans le village-musée réduit à l’attraction conventionnelle. L’art populaire survit en ces lieux point trop encore pourris par le tourisme à pacotille d’importation, et quelques beaux visages d’un autre temps, comme sculptés dans le bois, apparaissent encore ici et là, mais on n’en sent pas moins la fin d’un temps, non sans mélancolie. Cependant quelle beauté aux façades, et quelle harmonie aussi dans l’agencement intérieur des maisons aux beaux vieux meubles, aux lambris ornés et aux plafonds sculptés. Là encore, quel héritage précieux de l'ancestrale civilisation alpine nous reste ici et là en dépit de trop de saccage…

L’art populaire survit en ces lieux point trop encore pourris par le tourisme à pacotille d’importation, et quelques beaux visages d’un autre temps, comme sculptés dans le bois, apparaissent encore ici et là, mais on n’en sent pas moins la fin d’un temps, non sans mélancolie. Cependant quelle beauté aux façades, et quelle harmonie aussi dans l’agencement intérieur des maisons aux beaux vieux meubles, aux lambris ornés et aux plafonds sculptés. Là encore, quel héritage précieux de l'ancestrale civilisation alpine nous reste ici et là en dépit de trop de saccage…

Or le nom de Jonas me hantait depuis quelques jours, passant des heures, tout en conduisant, à capter les notes vocales d’une nouvelle dont le protagoniste porterait ce nom mythique. Sur quoi, saluant au passage les vestiges du Palace pour curistes fortunés, au bord même de la rivière, je me suis retrouvé plongé dans le bain bouillant de Scuol, face aux monts boisés en contrefort du Parc National.

Or le nom de Jonas me hantait depuis quelques jours, passant des heures, tout en conduisant, à capter les notes vocales d’une nouvelle dont le protagoniste porterait ce nom mythique. Sur quoi, saluant au passage les vestiges du Palace pour curistes fortunés, au bord même de la rivière, je me suis retrouvé plongé dans le bain bouillant de Scuol, face aux monts boisés en contrefort du Parc National. Genre backpacker. – Je ne sais si le backpacker pour routards alpins, dont les chambres individuelles se louaient il y a un lustre 55 francs la nuit, existe toujours à Sent, mais c’est au même prix que, bien mieux à mon goût que les trois ou quatre étoiles du lieu, je me suis trouvé une carrée dans le grand hôtel décati du Quellenhof,dont le personnel semble réduit à un couple de Kosovars et les clients à une quinzaine de randonneurs souriants.

Genre backpacker. – Je ne sais si le backpacker pour routards alpins, dont les chambres individuelles se louaient il y a un lustre 55 francs la nuit, existe toujours à Sent, mais c’est au même prix que, bien mieux à mon goût que les trois ou quatre étoiles du lieu, je me suis trouvé une carrée dans le grand hôtel décati du Quellenhof,dont le personnel semble réduit à un couple de Kosovars et les clients à une quinzaine de randonneurs souriants.

Or la montée à l’Albula, côté vallée du Rhin, est d’une étroitesse et d’une sinuosité telles que, sous la constante pression nerveuse des dépassements intempestifs des uns ou des déploiements en danseuse des autres, le parcours en devient réellement stressant – ce qui est un comble dans un environnement d’une telle revigorante sauvagerie.

Or la montée à l’Albula, côté vallée du Rhin, est d’une étroitesse et d’une sinuosité telles que, sous la constante pression nerveuse des dépassements intempestifs des uns ou des déploiements en danseuse des autres, le parcours en devient réellement stressant – ce qui est un comble dans un environnement d’une telle revigorante sauvagerie. Aux marches du Sud. - Passés les hauts gazons pelés de l’Albula rappelant d'autres déserts et sierras d’altitude, la descente vers l’Engadine est ensuite d’une détente parfaite, d’emblée annoncée par la présence de très placides ruminants cheminant paisiblement au milieu de la route, au dam des impatients. Et qu'ils klaxonnent ! Et qu'on les emmerde ou qu'on les encorne !

Aux marches du Sud. - Passés les hauts gazons pelés de l’Albula rappelant d'autres déserts et sierras d’altitude, la descente vers l’Engadine est ensuite d’une détente parfaite, d’emblée annoncée par la présence de très placides ruminants cheminant paisiblement au milieu de la route, au dam des impatients. Et qu'ils klaxonnent ! Et qu'on les emmerde ou qu'on les encorne !

Au tableau vert. – La table de la cuisine des Indermaur est un tableau noir de couleur verte sur lequel l’ancien instituteur (en fait il n’a exercé que peu de temps, avant de vivre de sa peinture) inscrit à l’instant les noms de quatre peintres actuels qu’il estime, que je note aussitôt dans mon carnet volant. C’est sur ce tableau que lui et les siens n’ont cessé de préciser leur pensée par des croquis et autres inscriptions. Chacun de ses enfants, une fois marié, a eu droit à une table-tableau de ce genre. Tout cela me ravit aux anges car j’ai un vieux faible pour la Suisse institutrice dont Thomas Platter, le chevrier devenu grand humaniste, est à mes yeux le parangon.

Au tableau vert. – La table de la cuisine des Indermaur est un tableau noir de couleur verte sur lequel l’ancien instituteur (en fait il n’a exercé que peu de temps, avant de vivre de sa peinture) inscrit à l’instant les noms de quatre peintres actuels qu’il estime, que je note aussitôt dans mon carnet volant. C’est sur ce tableau que lui et les siens n’ont cessé de préciser leur pensée par des croquis et autres inscriptions. Chacun de ses enfants, une fois marié, a eu droit à une table-tableau de ce genre. Tout cela me ravit aux anges car j’ai un vieux faible pour la Suisse institutrice dont Thomas Platter, le chevrier devenu grand humaniste, est à mes yeux le parangon. Auch werde ich bald die Via Mala besuchen. Robert m’a recommandé de voir les nouvelles installations de l’extraordinaire gorge alpine, où coule l’une des deux rivières promises au nom commun de Rhin, et qui servait de passage aux muletiers transitant du Nord au Sud à travers notre pays. La Via Mala, sente maudite, m’attend là-bas au pied de farouches falaises, serpentant entre des vasques d’une eau cristalline comme nulle part ailleurs.

Auch werde ich bald die Via Mala besuchen. Robert m’a recommandé de voir les nouvelles installations de l’extraordinaire gorge alpine, où coule l’une des deux rivières promises au nom commun de Rhin, et qui servait de passage aux muletiers transitant du Nord au Sud à travers notre pays. La Via Mala, sente maudite, m’attend là-bas au pied de farouches falaises, serpentant entre des vasques d’une eau cristalline comme nulle part ailleurs.

À quoi cela tient-il que certaines peintures, comme certaines musiques aussi, nous semblent avoir été peintes ou écrites pour nous ? J’entends pour la millième fois le mouvement lent de la sonate posthume de Schubert, et je me dis : c’est ça, ça c’est pour moi. Et de même, devant ce jeune dormeur éveillé dans son lit survolé par les ombres d'oiseaux de Dieu sait quel augure, me suis-je dit : voilà…

À quoi cela tient-il que certaines peintures, comme certaines musiques aussi, nous semblent avoir été peintes ou écrites pour nous ? J’entends pour la millième fois le mouvement lent de la sonate posthume de Schubert, et je me dis : c’est ça, ça c’est pour moi. Et de même, devant ce jeune dormeur éveillé dans son lit survolé par les ombres d'oiseaux de Dieu sait quel augure, me suis-je dit : voilà… Ecce Homo. – Depuis quarante ans m’accompagne un petit livre de Léon Chestov intitulé La nuit de Gethsémani, dont mon ami Dimitri m’a dit qu’il lui avait sauvé la vie lors de son arrivée en Suisse, lui apparaissant un jour de désespoir dans une vitrine de librairie à Neuchâtel. Or cette méditation de Chestov sur Pascal et son injonction à refuser le monde est marquée par une phrase en forme de croix : « L’agonie de Jésus durera jusqu’à la fin du monde – et, par conséquent, il ne faut pas dormir tout ce temps-là ».

Ecce Homo. – Depuis quarante ans m’accompagne un petit livre de Léon Chestov intitulé La nuit de Gethsémani, dont mon ami Dimitri m’a dit qu’il lui avait sauvé la vie lors de son arrivée en Suisse, lui apparaissant un jour de désespoir dans une vitrine de librairie à Neuchâtel. Or cette méditation de Chestov sur Pascal et son injonction à refuser le monde est marquée par une phrase en forme de croix : « L’agonie de Jésus durera jusqu’à la fin du monde – et, par conséquent, il ne faut pas dormir tout ce temps-là ».

Je lui dis alors que ce que j’aime dans sa peinture est qu’elle fait penser sans mots, danser l’imagination sans concepts, foisonner les associations de sentiments et d’idées sans brides logiques ordinaires, comme dans les rêves. Etnous voici devant sa grande toile aux îles en voie d’immersion, ou comme saisies dans les glaces de quelle mémoire, dont il me dit qu’elle a surgi de ses souvenirs du Yucatan…

Je lui dis alors que ce que j’aime dans sa peinture est qu’elle fait penser sans mots, danser l’imagination sans concepts, foisonner les associations de sentiments et d’idées sans brides logiques ordinaires, comme dans les rêves. Etnous voici devant sa grande toile aux îles en voie d’immersion, ou comme saisies dans les glaces de quelle mémoire, dont il me dit qu’elle a surgi de ses souvenirs du Yucatan… Et nous voici devant ce garçon au maillet de mineur, sous le filon d’or apparu au tréfonds des galeries, mais comment ne pas voir que c’est d’autre chose que d’un symbole qu’il s’agit ? Alors Robert de me raconter son souvenir d’enfant dans une carrière à cristaux et autres minerais précieux. Et moi de lui parler de la mélodie qui nous traverse. Et lui, fièrement insistant, de me faire remarquer que la veine dorée de son tableau est vraiment de l’or vrai, comme en utilisaient les Siennois ou les Byzantins…

Et nous voici devant ce garçon au maillet de mineur, sous le filon d’or apparu au tréfonds des galeries, mais comment ne pas voir que c’est d’autre chose que d’un symbole qu’il s’agit ? Alors Robert de me raconter son souvenir d’enfant dans une carrière à cristaux et autres minerais précieux. Et moi de lui parler de la mélodie qui nous traverse. Et lui, fièrement insistant, de me faire remarquer que la veine dorée de son tableau est vraiment de l’or vrai, comme en utilisaient les Siennois ou les Byzantins…

À la table jouxtant la fontaine d’eau de source et le monumental poirier de plus de trois cents ans lui aussi, Robert évoque l’origine des nombreux châteaux se dressant sur les promontoires de cette contrée du Rhin alpin, de Rhäzuns à Tiefencastel, lieux de passages vers les cols et de péages fondant autant de pouvoirs locaux et de fortunes des grandes familles dont les noms sonnent encore, tels les Von Stampa ou les Von Planta ; et de me rappeler encore que, dans un autre château tout proche s’est déroulé un épisode sanglant de la saga du fameux pasteur politicien chef de Guerre Jörg Jenatsch, mort assassiné à Coire (en 1639) après avoir expulsé les Français des Grisons avec le soutien du roi d’Espagne…

À la table jouxtant la fontaine d’eau de source et le monumental poirier de plus de trois cents ans lui aussi, Robert évoque l’origine des nombreux châteaux se dressant sur les promontoires de cette contrée du Rhin alpin, de Rhäzuns à Tiefencastel, lieux de passages vers les cols et de péages fondant autant de pouvoirs locaux et de fortunes des grandes familles dont les noms sonnent encore, tels les Von Stampa ou les Von Planta ; et de me rappeler encore que, dans un autre château tout proche s’est déroulé un épisode sanglant de la saga du fameux pasteur politicien chef de Guerre Jörg Jenatsch, mort assassiné à Coire (en 1639) après avoir expulsé les Français des Grisons avec le soutien du roi d’Espagne…  Guerre et paix. – On oublie trop souvent que l’histoire de la Suisse a été marquée par d’incessants conflits, à caractère souvent religieux, que notre pays fut longtemps pauvre et que, du service mercenaire européen aux émigrants des siècles plus récents, le Suisse n’a pas fait que traire sa vache et soupirer de béatitude selon l’expression de Victor Hugo.

Guerre et paix. – On oublie trop souvent que l’histoire de la Suisse a été marquée par d’incessants conflits, à caractère souvent religieux, que notre pays fut longtemps pauvre et que, du service mercenaire européen aux émigrants des siècles plus récents, le Suisse n’a pas fait que traire sa vache et soupirer de béatitude selon l’expression de Victor Hugo. N’empêche que, cette fin d’après-midi sereine chez les Indermaur, je me dis qu’à découvrir cette grande maison vibrante de passé, ce jardin tout bien entretenu, l’atelier et ses outils, les chambres aux lambris boisées où ont grandi les trois enfants, la bibliothèque dont le choix doit quelque chose à l’ancienne libraire que fut Madame, je retrouve toute une civilisation alpine de nos pères et aïeux, commune aux quatre coins de ce pays composite à multiples langues et coutumes.

N’empêche que, cette fin d’après-midi sereine chez les Indermaur, je me dis qu’à découvrir cette grande maison vibrante de passé, ce jardin tout bien entretenu, l’atelier et ses outils, les chambres aux lambris boisées où ont grandi les trois enfants, la bibliothèque dont le choix doit quelque chose à l’ancienne libraire que fut Madame, je retrouve toute une civilisation alpine de nos pères et aïeux, commune aux quatre coins de ce pays composite à multiples langues et coutumes.

De l’eau au moulin. – La maison des Indermaur fut jadis un moulin, comme le rappelle le lieudit Mühle, mais la grande pierre ronde de l’ancienne meule restant là pour le décor sans ostentation, ou la pierre granitique de l’escalier d’entrée, fleurant également l’établissement séculaire, n’excluent pas pour autant la meilleure connexion à l’Internet.

De l’eau au moulin. – La maison des Indermaur fut jadis un moulin, comme le rappelle le lieudit Mühle, mais la grande pierre ronde de l’ancienne meule restant là pour le décor sans ostentation, ou la pierre granitique de l’escalier d’entrée, fleurant également l’établissement séculaire, n’excluent pas pour autant la meilleure connexion à l’Internet. Or c’est par ce réseau-là que nous avons appris, ce jour même, que tel PDG de la multinationale Nestlé avait affirmé sur le ton de celui qui a le sens des réalités, au dam des rêveurs attardés que nous sommes, qu’il faudrait envisager sérieusement, bientôt, de privatiser l’eau de la planète, étant entendu que l'accès à l'eau n'est en rien un droit humain.

Or c’est par ce réseau-là que nous avons appris, ce jour même, que tel PDG de la multinationale Nestlé avait affirmé sur le ton de celui qui a le sens des réalités, au dam des rêveurs attardés que nous sommes, qu’il faudrait envisager sérieusement, bientôt, de privatiser l’eau de la planète, étant entendu que l'accès à l'eau n'est en rien un droit humain.

Travail d’abord. – La présence de l’artiste est signalée, aux passants, par les sculptures dominant et entourant son atelier, mais attention : on ne le dérangera pas comme ça. Pas du tout qu’il lésine sur la relation vivante ou qu’il y ait chez lui du misanthrope, mais le travail prime et ces jours il sera pris, très pris, de l’aube au crépuscule il sera pris tout entier par ses « Figuren », justement, qu’il installera l’an prochain à Bad Ragaz dans une grande exposition triennale.

Travail d’abord. – La présence de l’artiste est signalée, aux passants, par les sculptures dominant et entourant son atelier, mais attention : on ne le dérangera pas comme ça. Pas du tout qu’il lésine sur la relation vivante ou qu’il y ait chez lui du misanthrope, mais le travail prime et ces jours il sera pris, très pris, de l’aube au crépuscule il sera pris tout entier par ses « Figuren », justement, qu’il installera l’an prochain à Bad Ragaz dans une grande exposition triennale. Le poirier tricentenaire.– Le jour déclinant, c’est ensuite à Almens, à trois coups d’ailes en contrehaut de là, que nous nous retrouvons pour un frichti improvisé – en l’absence de la fée des lieux - devant l’arche tricentenaire des Indermaur flanquée d’un formidable poirier du même âge. Et là encore, partout, autour de la maison et dans chaque pièce, sur les terrasses et au bord du petit étang aux esturgeons, vers le torrent d’à côté où suspendus à la Porte du Vent : partout ces « Figuren » de tous formats - cet équilibriste là-haut dont la barre se découpe dans le ciel ou ce danseur bondissant, cette femme hiératique ou cet homme de bronze sur le flanc duquel s’est posé, magiquement, un grand papillon de nuit en forme de cœur...

Le poirier tricentenaire.– Le jour déclinant, c’est ensuite à Almens, à trois coups d’ailes en contrehaut de là, que nous nous retrouvons pour un frichti improvisé – en l’absence de la fée des lieux - devant l’arche tricentenaire des Indermaur flanquée d’un formidable poirier du même âge. Et là encore, partout, autour de la maison et dans chaque pièce, sur les terrasses et au bord du petit étang aux esturgeons, vers le torrent d’à côté où suspendus à la Porte du Vent : partout ces « Figuren » de tous formats - cet équilibriste là-haut dont la barre se découpe dans le ciel ou ce danseur bondissant, cette femme hiératique ou cet homme de bronze sur le flanc duquel s’est posé, magiquement, un grand papillon de nuit en forme de cœur...

Voltaire :« Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge ».

Voltaire :« Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge ».  Dans Le viol de l’ange, déjà, je posais la question du roman et des nouvelles modulations possibles de sa forme, liée à de nouveaux types de communication, avant même l’apparition des réseaux sociaux.

Dans Le viol de l’ange, déjà, je posais la question du roman et des nouvelles modulations possibles de sa forme, liée à de nouveaux types de communication, avant même l’apparition des réseaux sociaux. En lisant, dans son ouvrage intitulé Saint-Loup, les pages tellement éclairantes de Philippe Berthier sur Proust, et plus précisément celles qui touchent à l’amitié, notamment à propos des relations de Marcel avec Saint-Loup, je me rappelle que cet imbécile de B. G. a parlé un jour de moi comme d’un « artiste de la brouille ».

En lisant, dans son ouvrage intitulé Saint-Loup, les pages tellement éclairantes de Philippe Berthier sur Proust, et plus précisément celles qui touchent à l’amitié, notamment à propos des relations de Marcel avec Saint-Loup, je me rappelle que cet imbécile de B. G. a parlé un jour de moi comme d’un « artiste de la brouille ».  Repartir. – Après nos 7000 bornes de novembre dernier à travers la France atlantique et l’Espagne, via le Portugal, mon séjour de janvier en Tunisie et les échappées tous azimuts d’une vingtaine de films au tout récent Festival de Locarno, l’envie de me replonger dans le Haut-Pays romanche m’est venue avec celle de rencontrer enfin, chez lui, le peintre et sculpteur grison Robert Indermaur aux visions duquel je venais de consacrer une centaine de variations poétiques dans mes Tours d’illusion.

Repartir. – Après nos 7000 bornes de novembre dernier à travers la France atlantique et l’Espagne, via le Portugal, mon séjour de janvier en Tunisie et les échappées tous azimuts d’une vingtaine de films au tout récent Festival de Locarno, l’envie de me replonger dans le Haut-Pays romanche m’est venue avec celle de rencontrer enfin, chez lui, le peintre et sculpteur grison Robert Indermaur aux visions duquel je venais de consacrer une centaine de variations poétiques dans mes Tours d’illusion. Délire débile. – Autant dire que la lecture, en train, de la dernière chronique de Jacques Pilet, dans L’Hebdo, intitulée Un air de délire, m’a paru aussi salutaire que le coup de gueule récent de l’ancien ministre UDC Adolf Ogi appelant lui aussi à faire barrage aux initiatives de plus en plus inquiétantes de son compère de parti. Wahsinn ! conclut Ogi - folie catastrophique!

Délire débile. – Autant dire que la lecture, en train, de la dernière chronique de Jacques Pilet, dans L’Hebdo, intitulée Un air de délire, m’a paru aussi salutaire que le coup de gueule récent de l’ancien ministre UDC Adolf Ogi appelant lui aussi à faire barrage aux initiatives de plus en plus inquiétantes de son compère de parti. Wahsinn ! conclut Ogi - folie catastrophique! Le château du parvenu. - En voyant défiler les paysages de notre beau pays aux fenêtres du train, j’ai pensé à nos enfants de plus en plus ouverts au monde – ne serait-ce que pour aller y travailler comme y furent contraints nos aïeux – et c’est avec un bonheur mêlé de rage que, saluant à la gare de Coire le violoneux d’Indermaur peint sur le mur, j'ai passé en mode voiture de louage pour gagner la vallée dans laquelle m’attendait mon ami l’artiste, à l’entrée de laquelle se dressent les murailles médiévales du château de Rhäzuns où Blocher le paysan parvenu se la joue tyranneau national …

Le château du parvenu. - En voyant défiler les paysages de notre beau pays aux fenêtres du train, j’ai pensé à nos enfants de plus en plus ouverts au monde – ne serait-ce que pour aller y travailler comme y furent contraints nos aïeux – et c’est avec un bonheur mêlé de rage que, saluant à la gare de Coire le violoneux d’Indermaur peint sur le mur, j'ai passé en mode voiture de louage pour gagner la vallée dans laquelle m’attendait mon ami l’artiste, à l’entrée de laquelle se dressent les murailles médiévales du château de Rhäzuns où Blocher le paysan parvenu se la joue tyranneau national …

La deuxième fois nous nous sommes retrouvés, par quel hasard épatant, à proximité du pédiluve de l’hippopotame du zoo du Belvédère que je ne m’impatientais pas de ne voir absolument pas bouger. Taoufik était accompagné du petit Wael, son neveu de sept ans, qu’il m’avait dit inquiet de ses rapports avec Allah l’Akbar, et dont je vis surtout, pour ma part, la joie de courir d’animal en animal, jusqu’au petit de l’hippo tremblotant sur ses courtes pattes. En aparté, pendant que le gosse couratait sous le soleil, Taoufik eut le temps de me narrer la visite, chez Ibrahim, de son frère aîné l’éleveur de poulets, roulant Mercedes et pas encore vraiment remis de la chute de Ben Ali. Comme je lui avais répété les premières observations de mon ami Rafik sur l’ambiance générale de cette société où «tous font semblant », il m’a regardé sans me répondre, le regard lourd, triste et qui en disait long.

La deuxième fois nous nous sommes retrouvés, par quel hasard épatant, à proximité du pédiluve de l’hippopotame du zoo du Belvédère que je ne m’impatientais pas de ne voir absolument pas bouger. Taoufik était accompagné du petit Wael, son neveu de sept ans, qu’il m’avait dit inquiet de ses rapports avec Allah l’Akbar, et dont je vis surtout, pour ma part, la joie de courir d’animal en animal, jusqu’au petit de l’hippo tremblotant sur ses courtes pattes. En aparté, pendant que le gosse couratait sous le soleil, Taoufik eut le temps de me narrer la visite, chez Ibrahim, de son frère aîné l’éleveur de poulets, roulant Mercedes et pas encore vraiment remis de la chute de Ben Ali. Comme je lui avais répété les premières observations de mon ami Rafik sur l’ambiance générale de cette société où «tous font semblant », il m’a regardé sans me répondre, le regard lourd, triste et qui en disait long. À l’invite de l’éditeur Habib Guellaty, que j’avais rencontré à la Fondation Rosa Luxemburg, lors de la projection de La Mémoire noire d’Hichem Ben Ammar, je me réjouissais d’entendre, en lecture, le livre tout récemment paru d’Emna Belhaj Yahia, auteure déjà bien connue en ces lieux, intitulé Questions à mon pays et que j’avais acquis et lu d’une traite dans la première moitié de ma journée. Philosophe de formation, romancière et essayiste, Emna Belhaj Yahia, dont je n’avais rien lu jusque-là, m’a tout de suite touché par la simplicité ferme et droite de son propos, qui se module comme un dialogue entre la narratrice et son double. Sans un mot lié aux embrouilles politiques du moment, ce texte limpide et sans trace de flatterie, m’a paru s'inscrire au cœur de l’être politique de la Tunisie actuelle, fracturé et comme paralysé dans sa propre affirmation. Revenant sur le paradoxe vertigineux qui a vu une société se libérer d’un dictateur pour élire, moins d’un an après, les représentants d’une nouvelle autorité coercitive hyper-conservatrice, l’essayiste en arrive au fond de la question selon elle, lié à l’état désastreux de l’enseignement et de la formation dans ce pays massivement incapable en outre, du point de vue des élites culturelles (écrivains, artistes, cinéastes) de présenter un front commun, identifiable et significatif. J'y ai retrouvé les questions que je n’ai cessé de me poser depuis trois ans et plus : où est la littérature tunisienne actuelle ? Que disent les cinéastes de ce pays ? Comment vivrais-je cette schizophrénie dans la peau de mon ami Rafik ?

À l’invite de l’éditeur Habib Guellaty, que j’avais rencontré à la Fondation Rosa Luxemburg, lors de la projection de La Mémoire noire d’Hichem Ben Ammar, je me réjouissais d’entendre, en lecture, le livre tout récemment paru d’Emna Belhaj Yahia, auteure déjà bien connue en ces lieux, intitulé Questions à mon pays et que j’avais acquis et lu d’une traite dans la première moitié de ma journée. Philosophe de formation, romancière et essayiste, Emna Belhaj Yahia, dont je n’avais rien lu jusque-là, m’a tout de suite touché par la simplicité ferme et droite de son propos, qui se module comme un dialogue entre la narratrice et son double. Sans un mot lié aux embrouilles politiques du moment, ce texte limpide et sans trace de flatterie, m’a paru s'inscrire au cœur de l’être politique de la Tunisie actuelle, fracturé et comme paralysé dans sa propre affirmation. Revenant sur le paradoxe vertigineux qui a vu une société se libérer d’un dictateur pour élire, moins d’un an après, les représentants d’une nouvelle autorité coercitive hyper-conservatrice, l’essayiste en arrive au fond de la question selon elle, lié à l’état désastreux de l’enseignement et de la formation dans ce pays massivement incapable en outre, du point de vue des élites culturelles (écrivains, artistes, cinéastes) de présenter un front commun, identifiable et significatif. J'y ai retrouvé les questions que je n’ai cessé de me poser depuis trois ans et plus : où est la littérature tunisienne actuelle ? Que disent les cinéastes de ce pays ? Comment vivrais-je cette schizophrénie dans la peau de mon ami Rafik ?  L’inénarrable épisode. - J’étais un peu maussade ce matin-là. Il faisait gris aigre au Bonheur International, dont l’isolation défectueuse de ma chambre solitaire laissait filtrer de sournois airs glaciaux, mais il fallait que je fisse bonne figure, tout à l’heure, à la Radio tunisienne où j’avais été invité, avec Rafik Ben Salah, par la belle prof de lettres de la Manouba se dédoublant en ces lieux, au journal de treize heures.

L’inénarrable épisode. - J’étais un peu maussade ce matin-là. Il faisait gris aigre au Bonheur International, dont l’isolation défectueuse de ma chambre solitaire laissait filtrer de sournois airs glaciaux, mais il fallait que je fisse bonne figure, tout à l’heure, à la Radio tunisienne où j’avais été invité, avec Rafik Ben Salah, par la belle prof de lettres de la Manouba se dédoublant en ces lieux, au journal de treize heures.

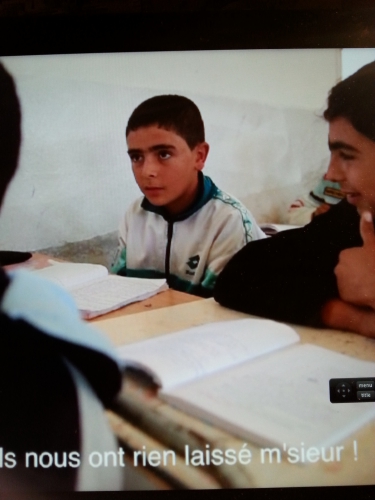

On pense aussitôt à la série romande mémorable des Romans d’ado en regardant Génération dégage, dont les auteurs ont la même façon de faire « oublier » la caméra aux premiers cinq enfants « typés » autant qu’on peut l’être à cet âge. Il y a là Seif,le seul garçon, 9 ans, qui a son profil sur Facebook, constate que la démocratie oblige à porter le niqab ou la barbe (il trouve ça sale) et se réjouit de voir partir Ennahdha. Il y a la petite Maram, 7 ans, qui n’aime pas la démocratie au nom de laquelle on a « tué des tas de morts ». Il y a Chahrazed, 13 ans, qui ne dit que des choses pensées et sensées. Il y a Sarra, 12 ans, qui estime que l’Etat ne doit pas se mêler de religion. Les thèmes défilent (la démocratie, la violence, la politique, Facebook, les manifs), suscitant autant de propos naïfs ou pertinents que la sociologue Khadija Cherif commente à son tour avec beaucoup de tact et réalisme.

On pense aussitôt à la série romande mémorable des Romans d’ado en regardant Génération dégage, dont les auteurs ont la même façon de faire « oublier » la caméra aux premiers cinq enfants « typés » autant qu’on peut l’être à cet âge. Il y a là Seif,le seul garçon, 9 ans, qui a son profil sur Facebook, constate que la démocratie oblige à porter le niqab ou la barbe (il trouve ça sale) et se réjouit de voir partir Ennahdha. Il y a la petite Maram, 7 ans, qui n’aime pas la démocratie au nom de laquelle on a « tué des tas de morts ». Il y a Chahrazed, 13 ans, qui ne dit que des choses pensées et sensées. Il y a Sarra, 12 ans, qui estime que l’Etat ne doit pas se mêler de religion. Les thèmes défilent (la démocratie, la violence, la politique, Facebook, les manifs), suscitant autant de propos naïfs ou pertinents que la sociologue Khadija Cherif commente à son tour avec beaucoup de tact et réalisme.  On n’est plus ici dans l’ambiance politico-médiatique de la Tunisie des manifs, dont la fraîcheur juvénile est par ailleurs très réjouissante dans la conclusion du film, mais dans la réalité terre à terre de la Tunisie profonde, dont le regard des jeunes, fixant la caméra sans trace de cabotinage, interpelle et fait mal.

On n’est plus ici dans l’ambiance politico-médiatique de la Tunisie des manifs, dont la fraîcheur juvénile est par ailleurs très réjouissante dans la conclusion du film, mais dans la réalité terre à terre de la Tunisie profonde, dont le regard des jeunes, fixant la caméra sans trace de cabotinage, interpelle et fait mal. Quelle Tunisie ? – En un peu plus de trente minutes, alliant un propos cohérent de part en part et de très remarquables qualités plastiques (la bande sonore et la musique de Kesang Marstrand sont également de premier ordre), Yassine Redissi et Amel Guellaty ont composé un tableau évidemment partiel mais dont les « couleurs » fortement contrastées sont d’un apport déjà considérable dans l’aperçu d’une réalité tunisienne à multiples faces.

Quelle Tunisie ? – En un peu plus de trente minutes, alliant un propos cohérent de part en part et de très remarquables qualités plastiques (la bande sonore et la musique de Kesang Marstrand sont également de premier ordre), Yassine Redissi et Amel Guellaty ont composé un tableau évidemment partiel mais dont les « couleurs » fortement contrastées sont d’un apport déjà considérable dans l’aperçu d’une réalité tunisienne à multiples faces. Or à quoi ressemblera la Tunisie à venir de ces enfants confrontés, dès leur plus jeune âge, à des notions idéologiques encore abstraites et des réalités très concrètes, des débats et des manifestations vécus en famille, des tensions religieuses, des sacrifices de martyrs (l’immolation de Mohammed Bouazizi) ou des meurtres politiques (l’assassinat de Chokri Belaid) vécus comme des traumatismes collectifs ?

Or à quoi ressemblera la Tunisie à venir de ces enfants confrontés, dès leur plus jeune âge, à des notions idéologiques encore abstraites et des réalités très concrètes, des débats et des manifestations vécus en famille, des tensions religieuses, des sacrifices de martyrs (l’immolation de Mohammed Bouazizi) ou des meurtres politiques (l’assassinat de Chokri Belaid) vécus comme des traumatismes collectifs ?

Gamins à la rue. – Un autre soir, dans l’encombrement routier dantesque de l‘avenue Mohammed V, coincés dans la Twingo de Rafik pestant plus que jamais, voilà que, surgie de nulle part, une poignée de chenapans très sales et très effrontés nous cerne soudain, dont l’un, aux grands yeux noirs terribles me rappelant les Olvivados de Bunuel, me fixe intensément en agitant le chiffon avec lequel il prétend nettoyer notre pare-brise. Mais Rafik : « Je n’ouvre pas ! »

Gamins à la rue. – Un autre soir, dans l’encombrement routier dantesque de l‘avenue Mohammed V, coincés dans la Twingo de Rafik pestant plus que jamais, voilà que, surgie de nulle part, une poignée de chenapans très sales et très effrontés nous cerne soudain, dont l’un, aux grands yeux noirs terribles me rappelant les Olvivados de Bunuel, me fixe intensément en agitant le chiffon avec lequel il prétend nettoyer notre pare-brise. Mais Rafik : « Je n’ouvre pas ! » Vrais et faux pauvres. - Au fil des jours, j’ai vu les mendiants me reconnaître, j’ai commencé de voir le visage de chacune et chacun, je leur filais la pièce sans me dorloter la conscience pour autant. On m’avait dit que de nouveaux pauvres, après Ben Ali, étaient apparus ainsi dans les rues de la capitale, et que certains groupes organisés avaient pris les choses en main à l’instar de nos mendiants européens.

Vrais et faux pauvres. - Au fil des jours, j’ai vu les mendiants me reconnaître, j’ai commencé de voir le visage de chacune et chacun, je leur filais la pièce sans me dorloter la conscience pour autant. On m’avait dit que de nouveaux pauvres, après Ben Ali, étaient apparus ainsi dans les rues de la capitale, et que certains groupes organisés avaient pris les choses en main à l’instar de nos mendiants européens.