À propos du dernier chef-d'oeuvre d'Alexandre Sokourov. À voir 7 fois sur DVD !

Il est rare, et même rarissime aujourd'hui, qu'une oeuvre d'art développe une quête de sens rigoureuse au moyen d'une forme conjuguant les images et les mots, une vision de poète comme prolongée par les échos sonores du monde extérieur et d'une conscience en train de se parler, la réinterprétation profonde d'une destinée mythique et la rencontre du démoniaque et du sublime - or tel est le miracle, telle est la merveille du Faust d'Alexandre Sokourov, assurément le plus abouti, dans son expression formelle (à la hauteur de La Mère et de Père et fils, mais encore plus poussé dans sa composition "picturale" et son travail, inouï, sur la bande son) et le plus profond dans son approche de la figure prométhéenne du savant préfigurant, dans les derniers plans, la quête de puissance de l'homme contemporain. Le film conclut d'ailleurs une tétralogie modulant de multiples aspect de la volonté de puissance, dont Staline, Hitler (dans le saisissant Moloch) et l'empereur japonais Hiro Hito constituent les figures historiques. En l'occurrence, la fable ancienne du Dr Faustus, reprise par Goethe, est assez fidèlement (sauf pour l'épilogue) revisitée par Sokourov, qui combine plus précisément le premier et le deuxième Faust du poète allemand  S'il a décroché le Lion d'or de la 68e Mostra de Venise, en 2011, cet indéniable chef-d'oeuvre a été projeté en catimini en nos contrées, conformément à la logique marchande et décervelante de l'Usine mondiale à ne plus rêver - alors que Faust est lui-même un prodigieux rêve éveillé sans que l'intelligence du sujet ne soit jamais diluée par son expression. Comme souvent aujourd'hui, c'est par le truchement de la version en DVD qu'il nous est donné de pallier les lacunes de la distribution, et l'on appréciera particulièrement, dans les suppléments de cette édition, les explications de deux germanistes français de premier plan: l'historien Jean Lacoste et le philosophe Jacques Le Rider .

S'il a décroché le Lion d'or de la 68e Mostra de Venise, en 2011, cet indéniable chef-d'oeuvre a été projeté en catimini en nos contrées, conformément à la logique marchande et décervelante de l'Usine mondiale à ne plus rêver - alors que Faust est lui-même un prodigieux rêve éveillé sans que l'intelligence du sujet ne soit jamais diluée par son expression. Comme souvent aujourd'hui, c'est par le truchement de la version en DVD qu'il nous est donné de pallier les lacunes de la distribution, et l'on appréciera particulièrement, dans les suppléments de cette édition, les explications de deux germanistes français de premier plan: l'historien Jean Lacoste et le philosophe Jacques Le Rider .  En outre, le DVD permet à chacun de voir le film au moins sept fois, 1) Pour la story découverte en toute innocente simplicité; 2) Pour l'image (le formidable travail de Bruno Delbonnel) qui contribue pour beaucoup au climat du film entre réalisme poétique et magie symboliste; 3) Pour la bande sonore, reproduisant le marmonnement intérieur continu de Faust et constituant un véritable "film dans le film" où voix et musiques ne cessent de se chevaucher; 4) Pour la conception des personnages, avec un usurier méphistophélique extrêmement élaboré dans tous ses aspects, et une Margarete angéliquement présente et fondue en évanescence (rien au final de l'"éternel féminin" qui sauve), sans oublier Faust lui-même en Wanderer nietzschéen; 5) Pour la thématique (les langueurs mélancoliques de la connaissance tournant à vide, le désir et nos fins limitées, le sens de notre présence sur terre, l'action possible, etc.) 6) Pour le rapprochement éventuel de cet itinéraire initiatique avec des parcours semblables - on pense évidemment à Dante visitant l'Enfer avec Virgile, et pour l'interprétation détaillée de la pièce de Goethe ; 7) Pour la story revue dans toute sa complexité de poème cinématographique, où tout fait sens...

En outre, le DVD permet à chacun de voir le film au moins sept fois, 1) Pour la story découverte en toute innocente simplicité; 2) Pour l'image (le formidable travail de Bruno Delbonnel) qui contribue pour beaucoup au climat du film entre réalisme poétique et magie symboliste; 3) Pour la bande sonore, reproduisant le marmonnement intérieur continu de Faust et constituant un véritable "film dans le film" où voix et musiques ne cessent de se chevaucher; 4) Pour la conception des personnages, avec un usurier méphistophélique extrêmement élaboré dans tous ses aspects, et une Margarete angéliquement présente et fondue en évanescence (rien au final de l'"éternel féminin" qui sauve), sans oublier Faust lui-même en Wanderer nietzschéen; 5) Pour la thématique (les langueurs mélancoliques de la connaissance tournant à vide, le désir et nos fins limitées, le sens de notre présence sur terre, l'action possible, etc.) 6) Pour le rapprochement éventuel de cet itinéraire initiatique avec des parcours semblables - on pense évidemment à Dante visitant l'Enfer avec Virgile, et pour l'interprétation détaillée de la pièce de Goethe ; 7) Pour la story revue dans toute sa complexité de poème cinématographique, où tout fait sens... 1) LA STORY. PAS LOIN DE GOETHE - C'est du haut du plus pur azur qu'on tombe d'abord en chute planante: d'un ciel à nuées où se trouve suspendu un miroir magique dont se détache une espèce de ruban-oiseau qui plonge sur un paysage de hautes montagnes rappelant les décors romantiques à la Caspar David Friedrich, jusqu'à un bourg entourée de murailles, tout là-bas. Et voici que, soudain, en gros plan obscène, apparaît un vilain boudin sexuel masculin au-dessus duquel, dans un ventre éviscéré, deux hommes sont en train de détailler les organes. On distingue aussitôt un coeur dans la main de celui qui est nommé Docteur Faust par son assistant, du nom de Wagner, naïvement inquiet de savoir si l'âme du cadavre est dans ce coeur, dans la tête du cadavre ou dans ses pieds. Du même coup nous entrons dans la pensée de Faust par le truchement de son marmonnement, qui nous apprend qu'il a faim, qu'il en a marre, qu'il a le sentiment d'avoir fait les plus savantes études de physiologie et de théologie et de philosophie pour rien. Et de transporter alors sa famine mélancolique dans le cabinet voisin de son père chirurgien-mécanicien en train de torturer un malheureux sur un chevalet, reprochant à son fils de se poser trop de questions et de ne pas travailler assez. Mais Faust, n'en pouvant plus des scies paternelles (un plan très singulier rappelle dans la foulée le rapport père-fils du film Père et fils) se pointe chez un usurier auquel il propose une certaine bague très précieuse, que le type - à gueule immédiatement inquiétante de diable (!) maigre - refuse de monnayer, poussant donc Faust à regagner son logis. Or c'est là que, peu après, le personnage sapé en gentleman le rejoint pour lui rendre la bague oubliée, siffler au passage une fiole de ciguë préparée par Wagner pour un usage qu'on devine réservé à Faust, et saisir le scientifique docteur de stupéfaction en survivant contre toute attente. Des traits humoristiques vont ponctuer, dès ce moment là, les menées de Méphisto que la ciguë ne tue pas mais fait venter affreusement et chier à grand fracas - ce qu'il fera loin des regards, dans l'église voisine. Ensuite, c'est dans une sorte de grande piscine-buanderie pleine de femmes mouillées et plus ou moins nues que le tentateur entraîne Faust, qui va remarquer l'adorable Margarete tandis que Méphisto, en butte aux moquerie de ces dames, baigne son corps immonde à torse informe et très gros derrière d'âne sans fesses, queue de cochon, et "rien devant". Dans la rue retrouvée par les deux compères, on voit au passage le père de Faust, en train de se débarrasser d'un mort, se déchaîner soudain contre l'usurier qu'il a visiblement "reconnu", mais Faust n'a plus désormais que la douce figure de Margarete en tête, qu'il fera tout pour retrouver avec l'aide de son démoniaque associé. Cela ne se fera pas avant que, dans une trépidante taverne remplie d'étudiants, une querelle provoquée par Méphisto, n'aboutisse au meurtre involontaire de Valentin, le frère de Margaret, par un Faust évidemment manipulé. Le désir fou de passer n'était-ce qu'une nuit avec l'angélique jeune fille le conduira plus tard à signer le pacte qu'on sait de son sang, bref tout ça suit d'assez près le canevas du drame goethéen et de l'opéra, plus connu du public français, de Gounod, mais c'est sur la fin, après la nuit d'amour peuplée de démons, la fuite à travers une faille dantesque en compagnie d'un Méphisto en armure, et l'anéantissement physique du Diable (après la mort de Dieu, on ne va pas faire de jaloux) par Faust à coups de pierres, que le héros, de plus en plus prométhéen de dégaine, genre moine nietzschéen à chevelure romantique, se retrouve sur le finis terrae d'un volcan bientôt transformé en glacier - et c'est parti pour Dieu sait où, à l'enseigne d'une volonté de puissance soudain déchaînée contre laquelle l'écho de la voix de Margarete ne peut visiblement rien...

1) LA STORY. PAS LOIN DE GOETHE - C'est du haut du plus pur azur qu'on tombe d'abord en chute planante: d'un ciel à nuées où se trouve suspendu un miroir magique dont se détache une espèce de ruban-oiseau qui plonge sur un paysage de hautes montagnes rappelant les décors romantiques à la Caspar David Friedrich, jusqu'à un bourg entourée de murailles, tout là-bas. Et voici que, soudain, en gros plan obscène, apparaît un vilain boudin sexuel masculin au-dessus duquel, dans un ventre éviscéré, deux hommes sont en train de détailler les organes. On distingue aussitôt un coeur dans la main de celui qui est nommé Docteur Faust par son assistant, du nom de Wagner, naïvement inquiet de savoir si l'âme du cadavre est dans ce coeur, dans la tête du cadavre ou dans ses pieds. Du même coup nous entrons dans la pensée de Faust par le truchement de son marmonnement, qui nous apprend qu'il a faim, qu'il en a marre, qu'il a le sentiment d'avoir fait les plus savantes études de physiologie et de théologie et de philosophie pour rien. Et de transporter alors sa famine mélancolique dans le cabinet voisin de son père chirurgien-mécanicien en train de torturer un malheureux sur un chevalet, reprochant à son fils de se poser trop de questions et de ne pas travailler assez. Mais Faust, n'en pouvant plus des scies paternelles (un plan très singulier rappelle dans la foulée le rapport père-fils du film Père et fils) se pointe chez un usurier auquel il propose une certaine bague très précieuse, que le type - à gueule immédiatement inquiétante de diable (!) maigre - refuse de monnayer, poussant donc Faust à regagner son logis. Or c'est là que, peu après, le personnage sapé en gentleman le rejoint pour lui rendre la bague oubliée, siffler au passage une fiole de ciguë préparée par Wagner pour un usage qu'on devine réservé à Faust, et saisir le scientifique docteur de stupéfaction en survivant contre toute attente. Des traits humoristiques vont ponctuer, dès ce moment là, les menées de Méphisto que la ciguë ne tue pas mais fait venter affreusement et chier à grand fracas - ce qu'il fera loin des regards, dans l'église voisine. Ensuite, c'est dans une sorte de grande piscine-buanderie pleine de femmes mouillées et plus ou moins nues que le tentateur entraîne Faust, qui va remarquer l'adorable Margarete tandis que Méphisto, en butte aux moquerie de ces dames, baigne son corps immonde à torse informe et très gros derrière d'âne sans fesses, queue de cochon, et "rien devant". Dans la rue retrouvée par les deux compères, on voit au passage le père de Faust, en train de se débarrasser d'un mort, se déchaîner soudain contre l'usurier qu'il a visiblement "reconnu", mais Faust n'a plus désormais que la douce figure de Margarete en tête, qu'il fera tout pour retrouver avec l'aide de son démoniaque associé. Cela ne se fera pas avant que, dans une trépidante taverne remplie d'étudiants, une querelle provoquée par Méphisto, n'aboutisse au meurtre involontaire de Valentin, le frère de Margaret, par un Faust évidemment manipulé. Le désir fou de passer n'était-ce qu'une nuit avec l'angélique jeune fille le conduira plus tard à signer le pacte qu'on sait de son sang, bref tout ça suit d'assez près le canevas du drame goethéen et de l'opéra, plus connu du public français, de Gounod, mais c'est sur la fin, après la nuit d'amour peuplée de démons, la fuite à travers une faille dantesque en compagnie d'un Méphisto en armure, et l'anéantissement physique du Diable (après la mort de Dieu, on ne va pas faire de jaloux) par Faust à coups de pierres, que le héros, de plus en plus prométhéen de dégaine, genre moine nietzschéen à chevelure romantique, se retrouve sur le finis terrae d'un volcan bientôt transformé en glacier - et c'est parti pour Dieu sait où, à l'enseigne d'une volonté de puissance soudain déchaînée contre laquelle l'écho de la voix de Margarete ne peut visiblement rien...

2. UN POEME VISUEL. SOKOUROV PEINTRE.

La première surprise du Faust de Sokourov, visuellement parlant, tient à son format: comme d'un écran de télévision rectangulaire, aux angles arrondis, intégré dans un fond noir. Il y a là comme la mise en abyme d'une lanterne magique. L'effet est immédiatement saisissant quand le regard plonge du ciel vers le décor peint des montagnes et du bourg où va se passer l'histoire, évoquant Brigadoon. Dès qu'on pénètre, ensuite dans le cabinet de dissection du physiologiste, l'hyperréalisme onirique kitsch vire au réalisme clair-obscur des maîtres flamands où les bruns marrons et les verts morbides donnent le ton. On a parlé de Jérôme Bosch à propos de l'esthétique du film, mais ses composantes fantastiques (notamment le corps de Méphisto et les démons de la scène d'amour) ou symboliques (une cigogne dans la rue, un lapin dans église) me semblent plutôt obéir à une logique onirique autonome, dont les multiples références (aux visages de Rembrandt ou aux écorchés de Goya) sont toujours intégrées, par delà la "citation" appuyée. Par ailleurs, les cadrages et l'image de Bruno Delbonnel (chef op d'Amélie Poulain, soit dit en passant) s'inscrivent parfaitement dans le langage de Sokourov, avec un côté vieux "livre d'images" convenant à merveille au sujet. Enfin, et c'est l'essentiel du point de vue du traitement des images en vue de leur effet sur la tonalité psychologique, symbolique ou métaphysique des séquences , le travail sur les couleurs (inspiré par les théories de Goethe) émerveille, comme souvent chez Sokourov, par sa façon de rendre naturel le plus extrême artifice. Comme un Kaurismäki, ou comme un Pedro Costa, mais dans son registre poétique propre imprégnant tous ses films de la même douceur mélancolique, Sokourov est un peintre de cinéma autant qu'il est musicien et poète de cinéma. Le choc visuel de certaines séquences, comme la reptation des protagonistes dans le "terrier" du Diable, ou l'irradiation soudaine du visage de Margarete, confinant à une apparition mystique, modulent tous les registres de la narration, entre le démoniaque (jamais gore pour autant et le sublime (évitant la suavité sulpicienne). Enfin il faudrait parler longuement du regard posé par Sokourov sur la nature, qui ressortit ici au romantisme allemand autant qu'à l'effusion russe.  3. UN POEME MUSICAL. A spiritual voice.

3. UN POEME MUSICAL. A spiritual voice.

Tous les films d'Alexandre Sokourov ont cela de particulier que leur bande sonore déploie comme une espèce de film dans le film, parcouru par une espèce de voix murmurante dont le meilleur exemple est peut-être Spiritual voices où la voix de Sokourov évoque (notamment) la vie de Mozart sur fond de paysages imperceptiblement mouvants. Dans Faust, le marmonnement du protagoniste se module dès la première scène de la dissection où Wagner le harcèle à propos de la localisation de l'âme humaine dans le corps, et va se poursuivre sans discontinuer en multipliant les citations directes du texte de Goethe. Or son murmure se combine, naturellement, avec les voix de tous les protagonistes, à commencer par les sarcasmes et les pointes, les piques, les vannes et autres méchancetés de Méphisto oscillant entre séduction et bouffonnerie, cajoleries et menaces. À part ce concert de voix, on remarquera aussi la fonction "spatiale" de la bande sonore, qui ne cesse d'élargir le champ et sculpte pour ainsi dire l'espace de la représentation, faisant éclater et interférer le mental des personnages et leur entourage. En parfaite fusion avec l'image, le "bruit du film" contribue pour beaucoup, enfi, à la magie de l'oeuvre, sans diluer son intelligibilité  4. DRAMATIS PERSONAE. Les protagonistes et leurs interprètes.

4. DRAMATIS PERSONAE. Les protagonistes et leurs interprètes.

Les adaptations de textes littéraires au cinéma sont souvent décevantes, par édulcoration, notamment dans le traitement des personnages. Rien de cela dans le Faust de Sokourov, dont le protagoniste est à la fois crédible et dessiné comme en ronde-bosse, tout en découlant d'une interprétation très personnelle. Le Faust de Sokourov (campé à merveille par Johannes Zeiler à la dégaine d'intello romantique inquiet et volontaire, genre Streber goethéen) apparaît immédiatement comme un type physiquement affamé et métaphysiquement insatisfait, comme tiré en avant par on ne sait quelle force. Savant renommé, il a le sentiment que toutes ses études n'ont servi à rien. Il y a chez lui du nihiliste tenté par le suicide et du conquérant en quête d'il ne sait trop quoi. D'entrée de jeu, il est prêt à mettre en gage une bague magique à pierre philosophale, auprès d'un usurier qui le bluffe en lui faisant comprendre que la sagesse ne fait plus recette alors que lui-même "veut tout". Quand il voit, peu après, le même personnage survivre à la ciguë, c'est parti pour la sainte alliance à l'envers (et à tâtons avant la signature du pacte), qui le mènera dans le lit de Margarete et bien plus loin: au bord du monde dont on sent qu'il s'impatiente de le conquérir.  Je ne sais si Sokourov est ferré en théologie, mais son Méphisto est un avatar satanique fascinant (dans lequel se coule sinueusement un Anton Adajinsky à figure et corps de spectre expressionniste), à la fois suave et insidieux comme une vieille maîtresse, entreprenant et mesquin (on se rappelle le démon "de petite envergure" de Fédor Sologoub), visqueux et vicieux. Plus on essaie de s'en débarrasser plus vite il revient comme l'éclair, entremetteur et semeur de trouble. On sait que le "diabolo" est le grand disperseur par vocation et le vampire des âmes; il a ici quelque chose de gogolien et de judéo-allemand aussi bien question cinéma, du côté de Murnau; et l'allusion se prolonge avec la création, par Wagner l'acolyte, de l'homoncule dans son bocal. Enfin, la jeune Margarete (Isolda Dychauk) est vue, par Sokourov, comme une créature infiniment douce, soumise à sa mère acariâtre et à la sainte religion, mais néanmoins sensible à l'amour et répondant aux avances du prestigieux docteur Faust. Dans une séquence bonnement irradiante, où son visage semble appeler et réfracter une lumière pour ainsi dire divine, mais à vrai dire plus proche des extases du New Age que de l'iconographie chrétienne, Sokourov joue merveilleusement de ce qu'on peut dire le fantasme pur de la beauté féminine, comme tant de peintres se sont employé à représenter la Laure de Pétrarque ou la Béatrice de Dante. Un commentateur des Inrocks y a vu une icône orthodoxe. On ne saurait en être plus loin! On est bien plutôt ici dans l'idéalisation romantique plus ou moins wagnérienne, et d'ailleurs le corps de Margaret ne sera guère plus incarné lors de la nuit fameuse, réduit à d'évanescentes chairs et à un triangle de mousse blonde.

Je ne sais si Sokourov est ferré en théologie, mais son Méphisto est un avatar satanique fascinant (dans lequel se coule sinueusement un Anton Adajinsky à figure et corps de spectre expressionniste), à la fois suave et insidieux comme une vieille maîtresse, entreprenant et mesquin (on se rappelle le démon "de petite envergure" de Fédor Sologoub), visqueux et vicieux. Plus on essaie de s'en débarrasser plus vite il revient comme l'éclair, entremetteur et semeur de trouble. On sait que le "diabolo" est le grand disperseur par vocation et le vampire des âmes; il a ici quelque chose de gogolien et de judéo-allemand aussi bien question cinéma, du côté de Murnau; et l'allusion se prolonge avec la création, par Wagner l'acolyte, de l'homoncule dans son bocal. Enfin, la jeune Margarete (Isolda Dychauk) est vue, par Sokourov, comme une créature infiniment douce, soumise à sa mère acariâtre et à la sainte religion, mais néanmoins sensible à l'amour et répondant aux avances du prestigieux docteur Faust. Dans une séquence bonnement irradiante, où son visage semble appeler et réfracter une lumière pour ainsi dire divine, mais à vrai dire plus proche des extases du New Age que de l'iconographie chrétienne, Sokourov joue merveilleusement de ce qu'on peut dire le fantasme pur de la beauté féminine, comme tant de peintres se sont employé à représenter la Laure de Pétrarque ou la Béatrice de Dante. Un commentateur des Inrocks y a vu une icône orthodoxe. On ne saurait en être plus loin! On est bien plutôt ici dans l'idéalisation romantique plus ou moins wagnérienne, et d'ailleurs le corps de Margaret ne sera guère plus incarné lors de la nuit fameuse, réduit à d'évanescentes chairs et à un triangle de mousse blonde.

Enfin: pas une mégastar là-dedans, mais des comédiens de haute volée et merveilleusement dirigés (dont Hanna Schygulla) distribués dans ce qu'on peut bien dire un casting de rêve, en détournant le cliché de l'expression purement commerciale et pour mieux souligner la fusion parfaite des interprètes et de leurs personnages.  5. UNE QUÊTE DE SENS. Thèmes et variations.

5. UNE QUÊTE DE SENS. Thèmes et variations.

À un siècle de distance, le Faust de Sokourov n'a plus rien du vieux savant à dégaine expressionniste de Murnau qui vend son âme à Méphisto pour recouvrer sa jolie tournure de jeune homme: c'est un pur romantique travaillé par le désenchantement et la mélancolie, et qui cherche autre chose, ou plus précisément: un sens à sa vie. Il y a chez lui du Werther scientifique qui enrage, auprès de son père pragmatique et terre à terre, de constater la vanité de son savoir supérieur, alors qu'il crève la dalle et que la société environnante se débat entre imbécillité dévote et peste homicide, misère et famine. Lorsqu'il voit Méphisto, déguisé en usurier, lui rire au nez alors qu'il lui propose en gage une bague à chaton en pure "pierre philosophale", et lorsqu'il entend le ricanant (Thomas Mann reprendra ce ricanement comme un trait dominant de son démon à lui, dans le Docteur Faustus) lui dire que ce genre d'objet ne fait plus recette et que lui ne s'intéresse qu'à "tour prendre", on comprend que le Streber goethéen (celui qui aspire à...) a trouvé son double négatif puisque lui aussi rêve de "tout prendre", à savoir: de changer la vie, de concevoir un homme nouveau et tutti quanti, musique pré-nietzschéenne en somme. Dans son parcours, ce Faust déjà moderne, préfiguration des anti-héros de l'absurde, n'est même plus tenté par l'éternelle jeunesse, mais se contente d'une nuit avec l'angélique Margarethe, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'aura rien de bien voluptueux. C'est en effet ailleurs, au bout du monde, dans un désert de glace et de feu à la Caspar David Friedrich que notre surhomme en puissance est entraîné par Méphisto et, plus encore, par une force démentielle qui le retourne contre son guide (la lapidation du Diable vaut son pesant d'humour) pour arriver à ses improbables fins. On l'imagine finalement dans la posture du fameux personnage de Friedrich, précisément, mais plus que contemplatif: conquérant. Fort heureusement cependant, le film ne propose aucune conclusion ni thèse quelconque - nous sommes ici dans l'ordre de la poésie et non de la démonstration -, se contentant d'indiquer la flèche d'une énergie prométhéenne en quête d'une action concrète.  6. UN POEME METAPHYSIQUE. Nous serons comme des dieux.

6. UN POEME METAPHYSIQUE. Nous serons comme des dieux.

On a dit Alexandre Sokourov le "disciple" d'Andréi Tarkovski, alors que les univers de ces deux grands cinéastes russes n'ont que peu de points communs, tant pour le contenu de leurs films que pour leur langage, leur rapport au symbolisme ou leurs façons respectives d'aborder quelques grands thèmes récurrents-il ne serai que de comparer Solaris et Faust... Pour la mise en espace de son Faust, ou plus précisément pour les "dédales" architecturaux ou souterrains que ses personnages empruntent, le rapprochement avec Murnau serait plus judicieux, mais il me semble que c'est plutôt du côté de la littérature qu'on trouvera des sources ou des échos à ce film. Les deux Faust de Goethe sont évidemment la composante littéraire la plus manifeste du "texte" du film, mais la référence à Dante me paraît également pertinente, à cela près que la Béatrice de ce Faust n'obéit qu'à un Dieu clérical conventionnel, avant que la voix de l'"éternel féminin" se perde finalement dans les nuées...  7. LE POUVOIR EN QUESTION. Prélude à la tétralogie.

7. LE POUVOIR EN QUESTION. Prélude à la tétralogie.

La méditation catastrophiste sur l'aspect apocalyptique des temps actuels, perçus dans la double acception de l'Apocalypse - signe de fin du monde et de refondement -, court à travers les quatre films de Sokourov, dont le dernier occupe à vrai dire la place d'un prélude. Une fois encore, cependant, le réalisateur ne développe pas un discours à caractère philosophique ou théologisant, mais déploie une sorte de poème méditatif à la fois onirique et très incarné. Le film s'ouvre sur un plan doublement obscène de sexe blessé et de tripes dégoulinantes, où la question de l'âme humaine est immédiatement posée par le factotum de Faust, ce Wagner servile et niais qui créera tout de même, en lieu et place de son maître, l'homoncule en bocal. Or, quand celui-ci se fracasse sur un geste intempestif de Margarethe, évidemment effrayée par le monstre à tête de têtard, Faust court déjà bien loin de là vers son destin- mais l'apprenti sorcier n'aura pas dit son dernier mot aux aurores de l'Avenir Radieux et de ses lendemains qui chantent...

Les questions reviennent

Les questions reviennent Les vérités mesurées

Les vérités mesurées Les petites résurrections

Les petites résurrections Et Michène fera

Et Michène fera

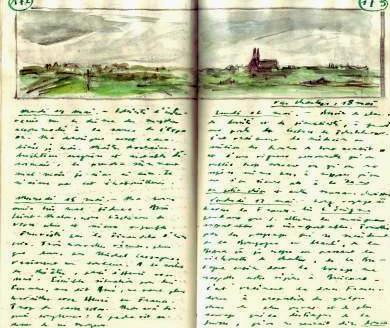

Le serpent de brume descend des hauteurs de la Maloja et se coule sur « l’un des plusbeaux paysages du monde », autre formule rebattue par la pub, et l’on voit Chloë Grace Moretz, incarnant une jeune star devenue célèbre dans les films de SF, et réputée trashy sur Internet, se conduire en fille stylée lors d’une aubade de musique de chambre dans un salon du prestigieux Waldhaus de Sils où Thomas Mann reluquait de jolis grooms, ainsi qu’il le consigne dans son Journal. La jeunote craquante pense FUCK de tous ses yeux, au milieu de l’assistance « la plus guindée du monde », comme ne le dit pas la pub, mais elle n’en dit rien..

Le serpent de brume descend des hauteurs de la Maloja et se coule sur « l’un des plusbeaux paysages du monde », autre formule rebattue par la pub, et l’on voit Chloë Grace Moretz, incarnant une jeune star devenue célèbre dans les films de SF, et réputée trashy sur Internet, se conduire en fille stylée lors d’une aubade de musique de chambre dans un salon du prestigieux Waldhaus de Sils où Thomas Mann reluquait de jolis grooms, ainsi qu’il le consigne dans son Journal. La jeunote craquante pense FUCK de tous ses yeux, au milieu de l’assistance « la plus guindée du monde », comme ne le dit pas la pub, mais elle n’en dit rien.. Ombre et lumière. – Friedrich Nietzsche, philosophe et poète génial mais homme de constitution physique plutôt fragile (d’où ses cantilènes au dieu solaire et à l’Athlète surpuissant à venir), pourrait dire FUCK en découvrant le culte convenu qui lui est voué, lequel lui vaudrait le déboulé des paparazzi en cas de retour. Mais ce furieux fils de pasteur se comportait selon son époque, comme la Maria quadra du film se comporte selon la sienne, qui éclate de rire lorsque Valentine lui parle du jeu « surpuissant » de la jeune star délurée qui va lui donner la réplique.

Ombre et lumière. – Friedrich Nietzsche, philosophe et poète génial mais homme de constitution physique plutôt fragile (d’où ses cantilènes au dieu solaire et à l’Athlète surpuissant à venir), pourrait dire FUCK en découvrant le culte convenu qui lui est voué, lequel lui vaudrait le déboulé des paparazzi en cas de retour. Mais ce furieux fils de pasteur se comportait selon son époque, comme la Maria quadra du film se comporte selon la sienne, qui éclate de rire lorsque Valentine lui parle du jeu « surpuissant » de la jeune star délurée qui va lui donner la réplique.

Silence : on acclimate. – À l’admirable petit musée Nietzsche de Sils-Maria (un petit musée ne peut être qu’admirable), on est prié de lire attentivement les coupures de presse des années 30 établissant, de docte source notamment juive, la non-responsabilité du philosophe Friedrich Nietzsche dans le soutien des nazis, au contraire de sa sœur Elisabeth, cette diablesse photographiée serrant la patte du Führer.

Silence : on acclimate. – À l’admirable petit musée Nietzsche de Sils-Maria (un petit musée ne peut être qu’admirable), on est prié de lire attentivement les coupures de presse des années 30 établissant, de docte source notamment juive, la non-responsabilité du philosophe Friedrich Nietzsche dans le soutien des nazis, au contraire de sa sœur Elisabeth, cette diablesse photographiée serrant la patte du Führer. Le chemin de derrière. – Quant au lecteur du Gai savoir, qui sait que la contradiction à n’en plus finir est constitutive du génie nietzschéen, et que toutes les récupérations sont possibles à partir de là, il n’en finit pas, lui non plus, de prendre le chemin de derrière qui mène aux rochers grisons ou grecs et à la lumière, le chemin de l’éternel CONTRE, le chemin de colère et d'amour du Christ et du doute, le chemin des grands bois philosophiques et des échappées de la poésie qui ne s’arrêtera pas au trop beau Panorama, autre semblant décrié par ce râleur mal coiffé de Schopenhauer.

Le chemin de derrière. – Quant au lecteur du Gai savoir, qui sait que la contradiction à n’en plus finir est constitutive du génie nietzschéen, et que toutes les récupérations sont possibles à partir de là, il n’en finit pas, lui non plus, de prendre le chemin de derrière qui mène aux rochers grisons ou grecs et à la lumière, le chemin de l’éternel CONTRE, le chemin de colère et d'amour du Christ et du doute, le chemin des grands bois philosophiques et des échappées de la poésie qui ne s’arrêtera pas au trop beau Panorama, autre semblant décrié par ce râleur mal coiffé de Schopenhauer.

Une illumination. – Et le poète de relayer le penseur dans sa fameuse évocation de Sils-Maria :

Une illumination. – Et le poète de relayer le penseur dans sa fameuse évocation de Sils-Maria :

Royaume d’un génie. – Et Meta von Salis de commenter à son tour cette symbiose profonde d’un génie qu’on pourrait dire de la « musique pensante » et de ce lieu bonnement reconnu par lui : « Pour moi,Nietzsche est lié à Sils aussi indissolublement qu’Héraclite au sanctuaire de la déesse d’Ephèse.

Royaume d’un génie. – Et Meta von Salis de commenter à son tour cette symbiose profonde d’un génie qu’on pourrait dire de la « musique pensante » et de ce lieu bonnement reconnu par lui : « Pour moi,Nietzsche est lié à Sils aussi indissolublement qu’Héraclite au sanctuaire de la déesse d’Ephèse.

Sirène d'Engadine- Le petit livre de l’amie Corinne figurait au milieu de la vitrine de la librairie hélas fermée ce dimanche matin-là, mais je l’ai pris comme un signe avant de m’embarquer pour le val Sinestra.

Sirène d'Engadine- Le petit livre de l’amie Corinne figurait au milieu de la vitrine de la librairie hélas fermée ce dimanche matin-là, mais je l’ai pris comme un signe avant de m’embarquer pour le val Sinestra.

Le sentier des poètes.- Vous qui vous engagez sur la route forestière du val Sinestra, laissez toute espérance de vous y aventurer sans crainte et tremblement. Dieu sait que, durant nos équipées montagnardes de youngsters à 2CV, entre Valais et Dolomites, nous aurons frôlé gouffres et précipices, mais avec les années on oublie que la Suisse a gardé, dieux et démons merci, un fonds de sauvagerie à la fois impressionnant e tréjouissant, et des routes aussi précaires qu’au Pérou sommital ou en Afghanistan.

Le sentier des poètes.- Vous qui vous engagez sur la route forestière du val Sinestra, laissez toute espérance de vous y aventurer sans crainte et tremblement. Dieu sait que, durant nos équipées montagnardes de youngsters à 2CV, entre Valais et Dolomites, nous aurons frôlé gouffres et précipices, mais avec les années on oublie que la Suisse a gardé, dieux et démons merci, un fonds de sauvagerie à la fois impressionnant e tréjouissant, et des routes aussi précaires qu’au Pérou sommital ou en Afghanistan. Guarda che bello ! – Corinne Desarzens a détaillé, merveilleusement, les beautés des façades des maisons engadinoises, dont les habitants ont à cœur, plus que nulle part ailleurs en Suisse, de restaurer régulièrement inscriptions et ornements. De ce conservatisme, au meilleur sens du terme, Guarda figure la plus belle illustration collective, sans pour autant donner dans le village-musée réduit à l’attraction conventionnelle.

Guarda che bello ! – Corinne Desarzens a détaillé, merveilleusement, les beautés des façades des maisons engadinoises, dont les habitants ont à cœur, plus que nulle part ailleurs en Suisse, de restaurer régulièrement inscriptions et ornements. De ce conservatisme, au meilleur sens du terme, Guarda figure la plus belle illustration collective, sans pour autant donner dans le village-musée réduit à l’attraction conventionnelle. L’art populaire survit en ces lieux point trop encore pourris par le tourisme à pacotille d’importation, et quelques beaux visages d’un autre temps, comme sculptés dans le bois, apparaissent encore ici et là, mais on n’en sent pas moins la fin d’un temps, non sans mélancolie. Cependant quelle beauté aux façades, et quelle harmonie aussi dans l’agencement intérieur des maisons aux beaux vieux meubles, aux lambris ornés et aux plafonds sculptés. Là encore, quel héritage précieux de l'ancestrale civilisation alpine nous reste ici et là en dépit de trop de saccage…

L’art populaire survit en ces lieux point trop encore pourris par le tourisme à pacotille d’importation, et quelques beaux visages d’un autre temps, comme sculptés dans le bois, apparaissent encore ici et là, mais on n’en sent pas moins la fin d’un temps, non sans mélancolie. Cependant quelle beauté aux façades, et quelle harmonie aussi dans l’agencement intérieur des maisons aux beaux vieux meubles, aux lambris ornés et aux plafonds sculptés. Là encore, quel héritage précieux de l'ancestrale civilisation alpine nous reste ici et là en dépit de trop de saccage…

Or le nom de Jonas me hantait depuis quelques jours, passant des heures, tout en conduisant, à capter les notes vocales d’une nouvelle dont le protagoniste porterait ce nom mythique. Sur quoi, saluant au passage les vestiges du Palace pour curistes fortunés, au bord même de la rivière, je me suis retrouvé plongé dans le bain bouillant de Scuol, face aux monts boisés en contrefort du Parc National.

Or le nom de Jonas me hantait depuis quelques jours, passant des heures, tout en conduisant, à capter les notes vocales d’une nouvelle dont le protagoniste porterait ce nom mythique. Sur quoi, saluant au passage les vestiges du Palace pour curistes fortunés, au bord même de la rivière, je me suis retrouvé plongé dans le bain bouillant de Scuol, face aux monts boisés en contrefort du Parc National. Genre backpacker. – Je ne sais si le backpacker pour routards alpins, dont les chambres individuelles se louaient il y a un lustre 55 francs la nuit, existe toujours à Sent, mais c’est au même prix que, bien mieux à mon goût que les trois ou quatre étoiles du lieu, je me suis trouvé une carrée dans le grand hôtel décati du Quellenhof,dont le personnel semble réduit à un couple de Kosovars et les clients à une quinzaine de randonneurs souriants.

Genre backpacker. – Je ne sais si le backpacker pour routards alpins, dont les chambres individuelles se louaient il y a un lustre 55 francs la nuit, existe toujours à Sent, mais c’est au même prix que, bien mieux à mon goût que les trois ou quatre étoiles du lieu, je me suis trouvé une carrée dans le grand hôtel décati du Quellenhof,dont le personnel semble réduit à un couple de Kosovars et les clients à une quinzaine de randonneurs souriants.

Or la montée à l’Albula, côté vallée du Rhin, est d’une étroitesse et d’une sinuosité telles que, sous la constante pression nerveuse des dépassements intempestifs des uns ou des déploiements en danseuse des autres, le parcours en devient réellement stressant – ce qui est un comble dans un environnement d’une telle revigorante sauvagerie.

Or la montée à l’Albula, côté vallée du Rhin, est d’une étroitesse et d’une sinuosité telles que, sous la constante pression nerveuse des dépassements intempestifs des uns ou des déploiements en danseuse des autres, le parcours en devient réellement stressant – ce qui est un comble dans un environnement d’une telle revigorante sauvagerie. Aux marches du Sud. - Passés les hauts gazons pelés de l’Albula rappelant d'autres déserts et sierras d’altitude, la descente vers l’Engadine est ensuite d’une détente parfaite, d’emblée annoncée par la présence de très placides ruminants cheminant paisiblement au milieu de la route, au dam des impatients. Et qu'ils klaxonnent ! Et qu'on les emmerde ou qu'on les encorne !

Aux marches du Sud. - Passés les hauts gazons pelés de l’Albula rappelant d'autres déserts et sierras d’altitude, la descente vers l’Engadine est ensuite d’une détente parfaite, d’emblée annoncée par la présence de très placides ruminants cheminant paisiblement au milieu de la route, au dam des impatients. Et qu'ils klaxonnent ! Et qu'on les emmerde ou qu'on les encorne !

Au tableau vert. – La table de la cuisine des Indermaur est un tableau noir de couleur verte sur lequel l’ancien instituteur (en fait il n’a exercé que peu de temps, avant de vivre de sa peinture) inscrit à l’instant les noms de quatre peintres actuels qu’il estime, que je note aussitôt dans mon carnet volant. C’est sur ce tableau que lui et les siens n’ont cessé de préciser leur pensée par des croquis et autres inscriptions. Chacun de ses enfants, une fois marié, a eu droit à une table-tableau de ce genre. Tout cela me ravit aux anges car j’ai un vieux faible pour la Suisse institutrice dont Thomas Platter, le chevrier devenu grand humaniste, est à mes yeux le parangon.

Au tableau vert. – La table de la cuisine des Indermaur est un tableau noir de couleur verte sur lequel l’ancien instituteur (en fait il n’a exercé que peu de temps, avant de vivre de sa peinture) inscrit à l’instant les noms de quatre peintres actuels qu’il estime, que je note aussitôt dans mon carnet volant. C’est sur ce tableau que lui et les siens n’ont cessé de préciser leur pensée par des croquis et autres inscriptions. Chacun de ses enfants, une fois marié, a eu droit à une table-tableau de ce genre. Tout cela me ravit aux anges car j’ai un vieux faible pour la Suisse institutrice dont Thomas Platter, le chevrier devenu grand humaniste, est à mes yeux le parangon. Auch werde ich bald die Via Mala besuchen. Robert m’a recommandé de voir les nouvelles installations de l’extraordinaire gorge alpine, où coule l’une des deux rivières promises au nom commun de Rhin, et qui servait de passage aux muletiers transitant du Nord au Sud à travers notre pays. La Via Mala, sente maudite, m’attend là-bas au pied de farouches falaises, serpentant entre des vasques d’une eau cristalline comme nulle part ailleurs.

Auch werde ich bald die Via Mala besuchen. Robert m’a recommandé de voir les nouvelles installations de l’extraordinaire gorge alpine, où coule l’une des deux rivières promises au nom commun de Rhin, et qui servait de passage aux muletiers transitant du Nord au Sud à travers notre pays. La Via Mala, sente maudite, m’attend là-bas au pied de farouches falaises, serpentant entre des vasques d’une eau cristalline comme nulle part ailleurs.

À quoi cela tient-il que certaines peintures, comme certaines musiques aussi, nous semblent avoir été peintes ou écrites pour nous ? J’entends pour la millième fois le mouvement lent de la sonate posthume de Schubert, et je me dis : c’est ça, ça c’est pour moi. Et de même, devant ce jeune dormeur éveillé dans son lit survolé par les ombres d'oiseaux de Dieu sait quel augure, me suis-je dit : voilà…

À quoi cela tient-il que certaines peintures, comme certaines musiques aussi, nous semblent avoir été peintes ou écrites pour nous ? J’entends pour la millième fois le mouvement lent de la sonate posthume de Schubert, et je me dis : c’est ça, ça c’est pour moi. Et de même, devant ce jeune dormeur éveillé dans son lit survolé par les ombres d'oiseaux de Dieu sait quel augure, me suis-je dit : voilà… Ecce Homo. – Depuis quarante ans m’accompagne un petit livre de Léon Chestov intitulé La nuit de Gethsémani, dont mon ami Dimitri m’a dit qu’il lui avait sauvé la vie lors de son arrivée en Suisse, lui apparaissant un jour de désespoir dans une vitrine de librairie à Neuchâtel. Or cette méditation de Chestov sur Pascal et son injonction à refuser le monde est marquée par une phrase en forme de croix : « L’agonie de Jésus durera jusqu’à la fin du monde – et, par conséquent, il ne faut pas dormir tout ce temps-là ».

Ecce Homo. – Depuis quarante ans m’accompagne un petit livre de Léon Chestov intitulé La nuit de Gethsémani, dont mon ami Dimitri m’a dit qu’il lui avait sauvé la vie lors de son arrivée en Suisse, lui apparaissant un jour de désespoir dans une vitrine de librairie à Neuchâtel. Or cette méditation de Chestov sur Pascal et son injonction à refuser le monde est marquée par une phrase en forme de croix : « L’agonie de Jésus durera jusqu’à la fin du monde – et, par conséquent, il ne faut pas dormir tout ce temps-là ».

Je lui dis alors que ce que j’aime dans sa peinture est qu’elle fait penser sans mots, danser l’imagination sans concepts, foisonner les associations de sentiments et d’idées sans brides logiques ordinaires, comme dans les rêves. Etnous voici devant sa grande toile aux îles en voie d’immersion, ou comme saisies dans les glaces de quelle mémoire, dont il me dit qu’elle a surgi de ses souvenirs du Yucatan…

Je lui dis alors que ce que j’aime dans sa peinture est qu’elle fait penser sans mots, danser l’imagination sans concepts, foisonner les associations de sentiments et d’idées sans brides logiques ordinaires, comme dans les rêves. Etnous voici devant sa grande toile aux îles en voie d’immersion, ou comme saisies dans les glaces de quelle mémoire, dont il me dit qu’elle a surgi de ses souvenirs du Yucatan… Et nous voici devant ce garçon au maillet de mineur, sous le filon d’or apparu au tréfonds des galeries, mais comment ne pas voir que c’est d’autre chose que d’un symbole qu’il s’agit ? Alors Robert de me raconter son souvenir d’enfant dans une carrière à cristaux et autres minerais précieux. Et moi de lui parler de la mélodie qui nous traverse. Et lui, fièrement insistant, de me faire remarquer que la veine dorée de son tableau est vraiment de l’or vrai, comme en utilisaient les Siennois ou les Byzantins…

Et nous voici devant ce garçon au maillet de mineur, sous le filon d’or apparu au tréfonds des galeries, mais comment ne pas voir que c’est d’autre chose que d’un symbole qu’il s’agit ? Alors Robert de me raconter son souvenir d’enfant dans une carrière à cristaux et autres minerais précieux. Et moi de lui parler de la mélodie qui nous traverse. Et lui, fièrement insistant, de me faire remarquer que la veine dorée de son tableau est vraiment de l’or vrai, comme en utilisaient les Siennois ou les Byzantins…

À la table jouxtant la fontaine d’eau de source et le monumental poirier de plus de trois cents ans lui aussi, Robert évoque l’origine des nombreux châteaux se dressant sur les promontoires de cette contrée du Rhin alpin, de Rhäzuns à Tiefencastel, lieux de passages vers les cols et de péages fondant autant de pouvoirs locaux et de fortunes des grandes familles dont les noms sonnent encore, tels les Von Stampa ou les Von Planta ; et de me rappeler encore que, dans un autre château tout proche s’est déroulé un épisode sanglant de la saga du fameux pasteur politicien chef de Guerre Jörg Jenatsch, mort assassiné à Coire (en 1639) après avoir expulsé les Français des Grisons avec le soutien du roi d’Espagne…

À la table jouxtant la fontaine d’eau de source et le monumental poirier de plus de trois cents ans lui aussi, Robert évoque l’origine des nombreux châteaux se dressant sur les promontoires de cette contrée du Rhin alpin, de Rhäzuns à Tiefencastel, lieux de passages vers les cols et de péages fondant autant de pouvoirs locaux et de fortunes des grandes familles dont les noms sonnent encore, tels les Von Stampa ou les Von Planta ; et de me rappeler encore que, dans un autre château tout proche s’est déroulé un épisode sanglant de la saga du fameux pasteur politicien chef de Guerre Jörg Jenatsch, mort assassiné à Coire (en 1639) après avoir expulsé les Français des Grisons avec le soutien du roi d’Espagne…  Guerre et paix. – On oublie trop souvent que l’histoire de la Suisse a été marquée par d’incessants conflits, à caractère souvent religieux, que notre pays fut longtemps pauvre et que, du service mercenaire européen aux émigrants des siècles plus récents, le Suisse n’a pas fait que traire sa vache et soupirer de béatitude selon l’expression de Victor Hugo.

Guerre et paix. – On oublie trop souvent que l’histoire de la Suisse a été marquée par d’incessants conflits, à caractère souvent religieux, que notre pays fut longtemps pauvre et que, du service mercenaire européen aux émigrants des siècles plus récents, le Suisse n’a pas fait que traire sa vache et soupirer de béatitude selon l’expression de Victor Hugo. N’empêche que, cette fin d’après-midi sereine chez les Indermaur, je me dis qu’à découvrir cette grande maison vibrante de passé, ce jardin tout bien entretenu, l’atelier et ses outils, les chambres aux lambris boisées où ont grandi les trois enfants, la bibliothèque dont le choix doit quelque chose à l’ancienne libraire que fut Madame, je retrouve toute une civilisation alpine de nos pères et aïeux, commune aux quatre coins de ce pays composite à multiples langues et coutumes.

N’empêche que, cette fin d’après-midi sereine chez les Indermaur, je me dis qu’à découvrir cette grande maison vibrante de passé, ce jardin tout bien entretenu, l’atelier et ses outils, les chambres aux lambris boisées où ont grandi les trois enfants, la bibliothèque dont le choix doit quelque chose à l’ancienne libraire que fut Madame, je retrouve toute une civilisation alpine de nos pères et aïeux, commune aux quatre coins de ce pays composite à multiples langues et coutumes.

De l’eau au moulin. – La maison des Indermaur fut jadis un moulin, comme le rappelle le lieudit Mühle, mais la grande pierre ronde de l’ancienne meule restant là pour le décor sans ostentation, ou la pierre granitique de l’escalier d’entrée, fleurant également l’établissement séculaire, n’excluent pas pour autant la meilleure connexion à l’Internet.

De l’eau au moulin. – La maison des Indermaur fut jadis un moulin, comme le rappelle le lieudit Mühle, mais la grande pierre ronde de l’ancienne meule restant là pour le décor sans ostentation, ou la pierre granitique de l’escalier d’entrée, fleurant également l’établissement séculaire, n’excluent pas pour autant la meilleure connexion à l’Internet. Or c’est par ce réseau-là que nous avons appris, ce jour même, que tel PDG de la multinationale Nestlé avait affirmé sur le ton de celui qui a le sens des réalités, au dam des rêveurs attardés que nous sommes, qu’il faudrait envisager sérieusement, bientôt, de privatiser l’eau de la planète, étant entendu que l'accès à l'eau n'est en rien un droit humain.

Or c’est par ce réseau-là que nous avons appris, ce jour même, que tel PDG de la multinationale Nestlé avait affirmé sur le ton de celui qui a le sens des réalités, au dam des rêveurs attardés que nous sommes, qu’il faudrait envisager sérieusement, bientôt, de privatiser l’eau de la planète, étant entendu que l'accès à l'eau n'est en rien un droit humain.

Travail d’abord. – La présence de l’artiste est signalée, aux passants, par les sculptures dominant et entourant son atelier, mais attention : on ne le dérangera pas comme ça. Pas du tout qu’il lésine sur la relation vivante ou qu’il y ait chez lui du misanthrope, mais le travail prime et ces jours il sera pris, très pris, de l’aube au crépuscule il sera pris tout entier par ses « Figuren », justement, qu’il installera l’an prochain à Bad Ragaz dans une grande exposition triennale.

Travail d’abord. – La présence de l’artiste est signalée, aux passants, par les sculptures dominant et entourant son atelier, mais attention : on ne le dérangera pas comme ça. Pas du tout qu’il lésine sur la relation vivante ou qu’il y ait chez lui du misanthrope, mais le travail prime et ces jours il sera pris, très pris, de l’aube au crépuscule il sera pris tout entier par ses « Figuren », justement, qu’il installera l’an prochain à Bad Ragaz dans une grande exposition triennale. Le poirier tricentenaire.– Le jour déclinant, c’est ensuite à Almens, à trois coups d’ailes en contrehaut de là, que nous nous retrouvons pour un frichti improvisé – en l’absence de la fée des lieux - devant l’arche tricentenaire des Indermaur flanquée d’un formidable poirier du même âge. Et là encore, partout, autour de la maison et dans chaque pièce, sur les terrasses et au bord du petit étang aux esturgeons, vers le torrent d’à côté où suspendus à la Porte du Vent : partout ces « Figuren » de tous formats - cet équilibriste là-haut dont la barre se découpe dans le ciel ou ce danseur bondissant, cette femme hiératique ou cet homme de bronze sur le flanc duquel s’est posé, magiquement, un grand papillon de nuit en forme de cœur...

Le poirier tricentenaire.– Le jour déclinant, c’est ensuite à Almens, à trois coups d’ailes en contrehaut de là, que nous nous retrouvons pour un frichti improvisé – en l’absence de la fée des lieux - devant l’arche tricentenaire des Indermaur flanquée d’un formidable poirier du même âge. Et là encore, partout, autour de la maison et dans chaque pièce, sur les terrasses et au bord du petit étang aux esturgeons, vers le torrent d’à côté où suspendus à la Porte du Vent : partout ces « Figuren » de tous formats - cet équilibriste là-haut dont la barre se découpe dans le ciel ou ce danseur bondissant, cette femme hiératique ou cet homme de bronze sur le flanc duquel s’est posé, magiquement, un grand papillon de nuit en forme de cœur...

Voltaire :« Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge ».

Voltaire :« Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge ».  Dans Le viol de l’ange, déjà, je posais la question du roman et des nouvelles modulations possibles de sa forme, liée à de nouveaux types de communication, avant même l’apparition des réseaux sociaux.

Dans Le viol de l’ange, déjà, je posais la question du roman et des nouvelles modulations possibles de sa forme, liée à de nouveaux types de communication, avant même l’apparition des réseaux sociaux. En lisant, dans son ouvrage intitulé Saint-Loup, les pages tellement éclairantes de Philippe Berthier sur Proust, et plus précisément celles qui touchent à l’amitié, notamment à propos des relations de Marcel avec Saint-Loup, je me rappelle que cet imbécile de B. G. a parlé un jour de moi comme d’un « artiste de la brouille ».

En lisant, dans son ouvrage intitulé Saint-Loup, les pages tellement éclairantes de Philippe Berthier sur Proust, et plus précisément celles qui touchent à l’amitié, notamment à propos des relations de Marcel avec Saint-Loup, je me rappelle que cet imbécile de B. G. a parlé un jour de moi comme d’un « artiste de la brouille ».  Repartir. – Après nos 7000 bornes de novembre dernier à travers la France atlantique et l’Espagne, via le Portugal, mon séjour de janvier en Tunisie et les échappées tous azimuts d’une vingtaine de films au tout récent Festival de Locarno, l’envie de me replonger dans le Haut-Pays romanche m’est venue avec celle de rencontrer enfin, chez lui, le peintre et sculpteur grison Robert Indermaur aux visions duquel je venais de consacrer une centaine de variations poétiques dans mes Tours d’illusion.

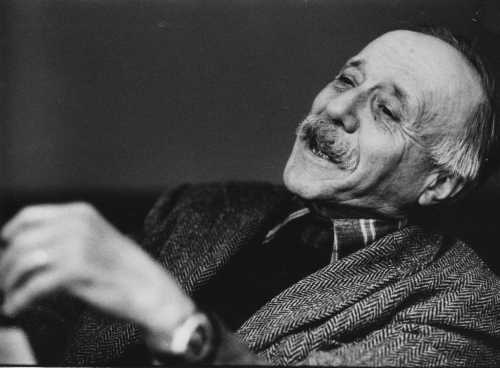

Repartir. – Après nos 7000 bornes de novembre dernier à travers la France atlantique et l’Espagne, via le Portugal, mon séjour de janvier en Tunisie et les échappées tous azimuts d’une vingtaine de films au tout récent Festival de Locarno, l’envie de me replonger dans le Haut-Pays romanche m’est venue avec celle de rencontrer enfin, chez lui, le peintre et sculpteur grison Robert Indermaur aux visions duquel je venais de consacrer une centaine de variations poétiques dans mes Tours d’illusion. Délire débile. – Autant dire que la lecture, en train, de la dernière chronique de Jacques Pilet, dans L’Hebdo, intitulée Un air de délire, m’a paru aussi salutaire que le coup de gueule récent de l’ancien ministre UDC Adolf Ogi appelant lui aussi à faire barrage aux initiatives de plus en plus inquiétantes de son compère de parti. Wahsinn ! conclut Ogi - folie catastrophique!

Délire débile. – Autant dire que la lecture, en train, de la dernière chronique de Jacques Pilet, dans L’Hebdo, intitulée Un air de délire, m’a paru aussi salutaire que le coup de gueule récent de l’ancien ministre UDC Adolf Ogi appelant lui aussi à faire barrage aux initiatives de plus en plus inquiétantes de son compère de parti. Wahsinn ! conclut Ogi - folie catastrophique! Le château du parvenu. - En voyant défiler les paysages de notre beau pays aux fenêtres du train, j’ai pensé à nos enfants de plus en plus ouverts au monde – ne serait-ce que pour aller y travailler comme y furent contraints nos aïeux – et c’est avec un bonheur mêlé de rage que, saluant à la gare de Coire le violoneux d’Indermaur peint sur le mur, j'ai passé en mode voiture de louage pour gagner la vallée dans laquelle m’attendait mon ami l’artiste, à l’entrée de laquelle se dressent les murailles médiévales du château de Rhäzuns où Blocher le paysan parvenu se la joue tyranneau national …

Le château du parvenu. - En voyant défiler les paysages de notre beau pays aux fenêtres du train, j’ai pensé à nos enfants de plus en plus ouverts au monde – ne serait-ce que pour aller y travailler comme y furent contraints nos aïeux – et c’est avec un bonheur mêlé de rage que, saluant à la gare de Coire le violoneux d’Indermaur peint sur le mur, j'ai passé en mode voiture de louage pour gagner la vallée dans laquelle m’attendait mon ami l’artiste, à l’entrée de laquelle se dressent les murailles médiévales du château de Rhäzuns où Blocher le paysan parvenu se la joue tyranneau national …

La deuxième fois nous nous sommes retrouvés, par quel hasard épatant, à proximité du pédiluve de l’hippopotame du zoo du Belvédère que je ne m’impatientais pas de ne voir absolument pas bouger. Taoufik était accompagné du petit Wael, son neveu de sept ans, qu’il m’avait dit inquiet de ses rapports avec Allah l’Akbar, et dont je vis surtout, pour ma part, la joie de courir d’animal en animal, jusqu’au petit de l’hippo tremblotant sur ses courtes pattes. En aparté, pendant que le gosse couratait sous le soleil, Taoufik eut le temps de me narrer la visite, chez Ibrahim, de son frère aîné l’éleveur de poulets, roulant Mercedes et pas encore vraiment remis de la chute de Ben Ali. Comme je lui avais répété les premières observations de mon ami Rafik sur l’ambiance générale de cette société où «tous font semblant », il m’a regardé sans me répondre, le regard lourd, triste et qui en disait long.

La deuxième fois nous nous sommes retrouvés, par quel hasard épatant, à proximité du pédiluve de l’hippopotame du zoo du Belvédère que je ne m’impatientais pas de ne voir absolument pas bouger. Taoufik était accompagné du petit Wael, son neveu de sept ans, qu’il m’avait dit inquiet de ses rapports avec Allah l’Akbar, et dont je vis surtout, pour ma part, la joie de courir d’animal en animal, jusqu’au petit de l’hippo tremblotant sur ses courtes pattes. En aparté, pendant que le gosse couratait sous le soleil, Taoufik eut le temps de me narrer la visite, chez Ibrahim, de son frère aîné l’éleveur de poulets, roulant Mercedes et pas encore vraiment remis de la chute de Ben Ali. Comme je lui avais répété les premières observations de mon ami Rafik sur l’ambiance générale de cette société où «tous font semblant », il m’a regardé sans me répondre, le regard lourd, triste et qui en disait long. À l’invite de l’éditeur Habib Guellaty, que j’avais rencontré à la Fondation Rosa Luxemburg, lors de la projection de La Mémoire noire d’Hichem Ben Ammar, je me réjouissais d’entendre, en lecture, le livre tout récemment paru d’Emna Belhaj Yahia, auteure déjà bien connue en ces lieux, intitulé Questions à mon pays et que j’avais acquis et lu d’une traite dans la première moitié de ma journée. Philosophe de formation, romancière et essayiste, Emna Belhaj Yahia, dont je n’avais rien lu jusque-là, m’a tout de suite touché par la simplicité ferme et droite de son propos, qui se module comme un dialogue entre la narratrice et son double. Sans un mot lié aux embrouilles politiques du moment, ce texte limpide et sans trace de flatterie, m’a paru s'inscrire au cœur de l’être politique de la Tunisie actuelle, fracturé et comme paralysé dans sa propre affirmation. Revenant sur le paradoxe vertigineux qui a vu une société se libérer d’un dictateur pour élire, moins d’un an après, les représentants d’une nouvelle autorité coercitive hyper-conservatrice, l’essayiste en arrive au fond de la question selon elle, lié à l’état désastreux de l’enseignement et de la formation dans ce pays massivement incapable en outre, du point de vue des élites culturelles (écrivains, artistes, cinéastes) de présenter un front commun, identifiable et significatif. J'y ai retrouvé les questions que je n’ai cessé de me poser depuis trois ans et plus : où est la littérature tunisienne actuelle ? Que disent les cinéastes de ce pays ? Comment vivrais-je cette schizophrénie dans la peau de mon ami Rafik ?

À l’invite de l’éditeur Habib Guellaty, que j’avais rencontré à la Fondation Rosa Luxemburg, lors de la projection de La Mémoire noire d’Hichem Ben Ammar, je me réjouissais d’entendre, en lecture, le livre tout récemment paru d’Emna Belhaj Yahia, auteure déjà bien connue en ces lieux, intitulé Questions à mon pays et que j’avais acquis et lu d’une traite dans la première moitié de ma journée. Philosophe de formation, romancière et essayiste, Emna Belhaj Yahia, dont je n’avais rien lu jusque-là, m’a tout de suite touché par la simplicité ferme et droite de son propos, qui se module comme un dialogue entre la narratrice et son double. Sans un mot lié aux embrouilles politiques du moment, ce texte limpide et sans trace de flatterie, m’a paru s'inscrire au cœur de l’être politique de la Tunisie actuelle, fracturé et comme paralysé dans sa propre affirmation. Revenant sur le paradoxe vertigineux qui a vu une société se libérer d’un dictateur pour élire, moins d’un an après, les représentants d’une nouvelle autorité coercitive hyper-conservatrice, l’essayiste en arrive au fond de la question selon elle, lié à l’état désastreux de l’enseignement et de la formation dans ce pays massivement incapable en outre, du point de vue des élites culturelles (écrivains, artistes, cinéastes) de présenter un front commun, identifiable et significatif. J'y ai retrouvé les questions que je n’ai cessé de me poser depuis trois ans et plus : où est la littérature tunisienne actuelle ? Que disent les cinéastes de ce pays ? Comment vivrais-je cette schizophrénie dans la peau de mon ami Rafik ?  L’inénarrable épisode. - J’étais un peu maussade ce matin-là. Il faisait gris aigre au Bonheur International, dont l’isolation défectueuse de ma chambre solitaire laissait filtrer de sournois airs glaciaux, mais il fallait que je fisse bonne figure, tout à l’heure, à la Radio tunisienne où j’avais été invité, avec Rafik Ben Salah, par la belle prof de lettres de la Manouba se dédoublant en ces lieux, au journal de treize heures.

L’inénarrable épisode. - J’étais un peu maussade ce matin-là. Il faisait gris aigre au Bonheur International, dont l’isolation défectueuse de ma chambre solitaire laissait filtrer de sournois airs glaciaux, mais il fallait que je fisse bonne figure, tout à l’heure, à la Radio tunisienne où j’avais été invité, avec Rafik Ben Salah, par la belle prof de lettres de la Manouba se dédoublant en ces lieux, au journal de treize heures.

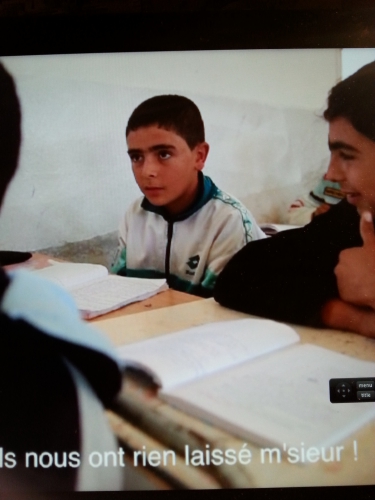

On pense aussitôt à la série romande mémorable des Romans d’ado en regardant Génération dégage, dont les auteurs ont la même façon de faire « oublier » la caméra aux premiers cinq enfants « typés » autant qu’on peut l’être à cet âge. Il y a là Seif,le seul garçon, 9 ans, qui a son profil sur Facebook, constate que la démocratie oblige à porter le niqab ou la barbe (il trouve ça sale) et se réjouit de voir partir Ennahdha. Il y a la petite Maram, 7 ans, qui n’aime pas la démocratie au nom de laquelle on a « tué des tas de morts ». Il y a Chahrazed, 13 ans, qui ne dit que des choses pensées et sensées. Il y a Sarra, 12 ans, qui estime que l’Etat ne doit pas se mêler de religion. Les thèmes défilent (la démocratie, la violence, la politique, Facebook, les manifs), suscitant autant de propos naïfs ou pertinents que la sociologue Khadija Cherif commente à son tour avec beaucoup de tact et réalisme.

On pense aussitôt à la série romande mémorable des Romans d’ado en regardant Génération dégage, dont les auteurs ont la même façon de faire « oublier » la caméra aux premiers cinq enfants « typés » autant qu’on peut l’être à cet âge. Il y a là Seif,le seul garçon, 9 ans, qui a son profil sur Facebook, constate que la démocratie oblige à porter le niqab ou la barbe (il trouve ça sale) et se réjouit de voir partir Ennahdha. Il y a la petite Maram, 7 ans, qui n’aime pas la démocratie au nom de laquelle on a « tué des tas de morts ». Il y a Chahrazed, 13 ans, qui ne dit que des choses pensées et sensées. Il y a Sarra, 12 ans, qui estime que l’Etat ne doit pas se mêler de religion. Les thèmes défilent (la démocratie, la violence, la politique, Facebook, les manifs), suscitant autant de propos naïfs ou pertinents que la sociologue Khadija Cherif commente à son tour avec beaucoup de tact et réalisme.  On n’est plus ici dans l’ambiance politico-médiatique de la Tunisie des manifs, dont la fraîcheur juvénile est par ailleurs très réjouissante dans la conclusion du film, mais dans la réalité terre à terre de la Tunisie profonde, dont le regard des jeunes, fixant la caméra sans trace de cabotinage, interpelle et fait mal.

On n’est plus ici dans l’ambiance politico-médiatique de la Tunisie des manifs, dont la fraîcheur juvénile est par ailleurs très réjouissante dans la conclusion du film, mais dans la réalité terre à terre de la Tunisie profonde, dont le regard des jeunes, fixant la caméra sans trace de cabotinage, interpelle et fait mal. Quelle Tunisie ? – En un peu plus de trente minutes, alliant un propos cohérent de part en part et de très remarquables qualités plastiques (la bande sonore et la musique de Kesang Marstrand sont également de premier ordre), Yassine Redissi et Amel Guellaty ont composé un tableau évidemment partiel mais dont les « couleurs » fortement contrastées sont d’un apport déjà considérable dans l’aperçu d’une réalité tunisienne à multiples faces.

Quelle Tunisie ? – En un peu plus de trente minutes, alliant un propos cohérent de part en part et de très remarquables qualités plastiques (la bande sonore et la musique de Kesang Marstrand sont également de premier ordre), Yassine Redissi et Amel Guellaty ont composé un tableau évidemment partiel mais dont les « couleurs » fortement contrastées sont d’un apport déjà considérable dans l’aperçu d’une réalité tunisienne à multiples faces. Or à quoi ressemblera la Tunisie à venir de ces enfants confrontés, dès leur plus jeune âge, à des notions idéologiques encore abstraites et des réalités très concrètes, des débats et des manifestations vécus en famille, des tensions religieuses, des sacrifices de martyrs (l’immolation de Mohammed Bouazizi) ou des meurtres politiques (l’assassinat de Chokri Belaid) vécus comme des traumatismes collectifs ?

Or à quoi ressemblera la Tunisie à venir de ces enfants confrontés, dès leur plus jeune âge, à des notions idéologiques encore abstraites et des réalités très concrètes, des débats et des manifestations vécus en famille, des tensions religieuses, des sacrifices de martyrs (l’immolation de Mohammed Bouazizi) ou des meurtres politiques (l’assassinat de Chokri Belaid) vécus comme des traumatismes collectifs ?

Gamins à la rue. – Un autre soir, dans l’encombrement routier dantesque de l‘avenue Mohammed V, coincés dans la Twingo de Rafik pestant plus que jamais, voilà que, surgie de nulle part, une poignée de chenapans très sales et très effrontés nous cerne soudain, dont l’un, aux grands yeux noirs terribles me rappelant les Olvivados de Bunuel, me fixe intensément en agitant le chiffon avec lequel il prétend nettoyer notre pare-brise. Mais Rafik : « Je n’ouvre pas ! »

Gamins à la rue. – Un autre soir, dans l’encombrement routier dantesque de l‘avenue Mohammed V, coincés dans la Twingo de Rafik pestant plus que jamais, voilà que, surgie de nulle part, une poignée de chenapans très sales et très effrontés nous cerne soudain, dont l’un, aux grands yeux noirs terribles me rappelant les Olvivados de Bunuel, me fixe intensément en agitant le chiffon avec lequel il prétend nettoyer notre pare-brise. Mais Rafik : « Je n’ouvre pas ! » Vrais et faux pauvres. - Au fil des jours, j’ai vu les mendiants me reconnaître, j’ai commencé de voir le visage de chacune et chacun, je leur filais la pièce sans me dorloter la conscience pour autant. On m’avait dit que de nouveaux pauvres, après Ben Ali, étaient apparus ainsi dans les rues de la capitale, et que certains groupes organisés avaient pris les choses en main à l’instar de nos mendiants européens.

Vrais et faux pauvres. - Au fil des jours, j’ai vu les mendiants me reconnaître, j’ai commencé de voir le visage de chacune et chacun, je leur filais la pièce sans me dorloter la conscience pour autant. On m’avait dit que de nouveaux pauvres, après Ben Ali, étaient apparus ainsi dans les rues de la capitale, et que certains groupes organisés avaient pris les choses en main à l’instar de nos mendiants européens.

Dans la foulée du conteur. – L’ami Rafik a captivé son auditoire en moins de deux, avec une nouvelle qui en dit long sur les relations entre hommes et femmes telles qu’elles subsistent assurément dans le monde arabo-musulman. Le Harem en péril évoque l’installation d’un jeune dentiste dans un bourg de l’arrière pays – on pense évidemment au Moknine natal de l’ecrivain -, dont les hommes redoutent à la fois les neuves pratique acquises en ville, les instruments étincelants destinés à pénétrer les bouches féminines, et plus encore le siège sur lequel les patientes semblent impatientes de s’allonger.

Dans la foulée du conteur. – L’ami Rafik a captivé son auditoire en moins de deux, avec une nouvelle qui en dit long sur les relations entre hommes et femmes telles qu’elles subsistent assurément dans le monde arabo-musulman. Le Harem en péril évoque l’installation d’un jeune dentiste dans un bourg de l’arrière pays – on pense évidemment au Moknine natal de l’ecrivain -, dont les hommes redoutent à la fois les neuves pratique acquises en ville, les instruments étincelants destinés à pénétrer les bouches féminines, et plus encore le siège sur lequel les patientes semblent impatientes de s’allonger. Au début de la séance, les deux jeunes gens s’identifiant à des footballeurs (animaux fortement appréciés sur les stades tunisiens comme on sait), n’avaient pas vraiment l’air concernés ; mais le charme et la vivacité du récit, la saveur des mots renvoyant au sabir local, et la malice un peu salace de la nouvelle ont suffi à « retourner » nos férus de ballon rond, autant que chattes et chiennes…

Au début de la séance, les deux jeunes gens s’identifiant à des footballeurs (animaux fortement appréciés sur les stades tunisiens comme on sait), n’avaient pas vraiment l’air concernés ; mais le charme et la vivacité du récit, la saveur des mots renvoyant au sabir local, et la malice un peu salace de la nouvelle ont suffi à « retourner » nos férus de ballon rond, autant que chattes et chiennes… Et le fait est que le récit de Rafik a suscité un immédiat écho chez ces jeunes gens dont certains, en peu de temps, composèrent des compléments parfois piquants à sa nouvelle – surtout les chattes les moins voilées…

Et le fait est que le récit de Rafik a suscité un immédiat écho chez ces jeunes gens dont certains, en peu de temps, composèrent des compléments parfois piquants à sa nouvelle – surtout les chattes les moins voilées…

Au lendemain de la« révolution », en juillet 2011 où nous y étions avec Lady L., la vision des magnifiques hôtels de la côte, aussi outrageusement déserts que ceux de Sidi Bou Saïd ou de Gammarth, nous avaient réellement attristés. Quel dommage ! avions-nous pensé, sans être nous-mêmes adeptes de ce genre de tourisme, quel gâchis pour les Tunisiens !

Au lendemain de la« révolution », en juillet 2011 où nous y étions avec Lady L., la vision des magnifiques hôtels de la côte, aussi outrageusement déserts que ceux de Sidi Bou Saïd ou de Gammarth, nous avaient réellement attristés. Quel dommage ! avions-nous pensé, sans être nous-mêmes adeptes de ce genre de tourisme, quel gâchis pour les Tunisiens ! Ainsi les médias sont-ils pleins de projets lié, entre autres, à une meilleure mise en valeur de la thalassothérapie (concurrentielle au niveau des prix) ou au développement de « maisons d’hôtes » telles qu’on les voit se multiplier de l’autre côté de la Méditerranée. Et les uns et les autres de pointer les zones polluées ou envahies de déchets, peu compatibles avec l’accueil touristique, sans parler de la hantise (heureusement sporadique) des attaques terroristes…

Ainsi les médias sont-ils pleins de projets lié, entre autres, à une meilleure mise en valeur de la thalassothérapie (concurrentielle au niveau des prix) ou au développement de « maisons d’hôtes » telles qu’on les voit se multiplier de l’autre côté de la Méditerranée. Et les uns et les autres de pointer les zones polluées ou envahies de déchets, peu compatibles avec l’accueil touristique, sans parler de la hantise (heureusement sporadique) des attaques terroristes…

Mais quel bel endroit que la Manouba sous le soleil printanier, et que de belles étudiantes,voilées ou pas, s’égaillaient à présent sur les pelouses en attendant de rejoindre la salle où devait se donner la lecture d’une nouvelle (corsée) de Rafik Ben Salah, Le Harem en péril, dont elles tâcheraient d’imaginer une suite en atelier d’écriture…

Mais quel bel endroit que la Manouba sous le soleil printanier, et que de belles étudiantes,voilées ou pas, s’égaillaient à présent sur les pelouses en attendant de rejoindre la salle où devait se donner la lecture d’une nouvelle (corsée) de Rafik Ben Salah, Le Harem en péril, dont elles tâcheraient d’imaginer une suite en atelier d’écriture…

Le Doyen piraté. - Or une semaine plus tard, à la Manouba, lorsque je racontai cette péripétie au Doyen Habib Kazdaghli, qui avait vécu les événements du Manoubistan au premier rang des affrontements avec un courage et une ténacité impressionnants, le cher homme me sourit avec un clin d’œil éloquent signifiant « bienvenue au club », lui-même ayant subi le même genre d’attaques, auxquelles il aura pallié par le truchement de tiers proches...

Le Doyen piraté. - Or une semaine plus tard, à la Manouba, lorsque je racontai cette péripétie au Doyen Habib Kazdaghli, qui avait vécu les événements du Manoubistan au premier rang des affrontements avec un courage et une ténacité impressionnants, le cher homme me sourit avec un clin d’œil éloquent signifiant « bienvenue au club », lui-même ayant subi le même genre d’attaques, auxquelles il aura pallié par le truchement de tiers proches...

Rosa la rouge

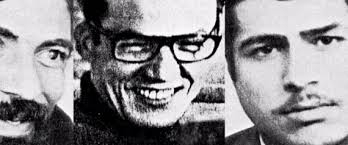

Rosa la rouge Bref: un colosse m'avait repéré de loin, en lequel j'avais déjà reconnu Hichem Ben Ammar, qui me remercia d'avoir fait ce grand détour à pied à seule fin de voir son film, La Mémoire noire; et d'autres personnages aux dégaines impressionnantes, l'un m'évoquant Terzieff ou Artaud par sa belle tête émaciée, et l'autre de stature non moins impressionnante, mais avec plus de rondeur. "Mes protagonistes", se contenta de me lancer Hichem. Deux d'entre les quatre apparaissant dans le film, avec lesquels un débat était prévu après la projection.

Bref: un colosse m'avait repéré de loin, en lequel j'avais déjà reconnu Hichem Ben Ammar, qui me remercia d'avoir fait ce grand détour à pied à seule fin de voir son film, La Mémoire noire; et d'autres personnages aux dégaines impressionnantes, l'un m'évoquant Terzieff ou Artaud par sa belle tête émaciée, et l'autre de stature non moins impressionnante, mais avec plus de rondeur. "Mes protagonistes", se contenta de me lancer Hichem. Deux d'entre les quatre apparaissant dans le film, avec lesquels un débat était prévu après la projection. Frères humains. - Le point commun des régimes autoritaires consiste à "bouffer de l'intello", comme le relève le professeur Habib Melkach au début des Chroniques du Manoubistan, et ce qui frappe alors, dans la répression exercée par Bourguiba contre ses "enfants", est à la fois la disproportion entre les délits reprochés aux étudiants ( pas un ne peut être qualifié de terroriste) et autres affiliés au groupe Perspectives pour la Tunisie, et leur traitement, d'une incroyable brutalité. C'est de cela, sous tous les aspects de la relation entre militants et bourreaux, qu'il est question dans La mémoire noire, dont la portée va bien au-delà de cet épisode historico-politique, un peu comme dans Libera me d'Alain Cavalier.

Frères humains. - Le point commun des régimes autoritaires consiste à "bouffer de l'intello", comme le relève le professeur Habib Melkach au début des Chroniques du Manoubistan, et ce qui frappe alors, dans la répression exercée par Bourguiba contre ses "enfants", est à la fois la disproportion entre les délits reprochés aux étudiants ( pas un ne peut être qualifié de terroriste) et autres affiliés au groupe Perspectives pour la Tunisie, et leur traitement, d'une incroyable brutalité. C'est de cela, sous tous les aspects de la relation entre militants et bourreaux, qu'il est question dans La mémoire noire, dont la portée va bien au-delà de cet épisode historico-politique, un peu comme dans Libera me d'Alain Cavalier. Sous une loupe. - Hichem Ben Ammar ne documente pas les faits avec trop de précision. L'histoire de Perspectives est connue, et l'on peut renvoyer le lecteur au récit intitulé Cristal, de Gilbert Naccache, consigné sur des minuscules feuilles de papier cristal, ou à un autre récit qui a fait date, La Gamelle et le couffin, dont l'auteur, Fathi Ben Haj Yahia, est également très présent dans le film. Le propos du réalisateur est de faire parler ses personnages, quasiment en plan-fixes et comme sous une loupe restituant le grain des peaux, l'éclat des regards, les frémissements d'émotion. Nullement indiscret, son regard est à la fois proche et respectueux, et les thèmes abordés (la tortures dans les caves du Ministère de l'intérieur, le bagne, les relations avec l'extérieur, la lettre bouleversante que lit une femme de prisonnier, l'avilissement inéluctable des tortionnaires, etc.) Sans trace d'esthétisme douteux, il y a du poème dans ce film aux images laissant une empreinte profonde à la mémoire Paradoxalement, en outre c'est un film qui fait du bien. "Mes personnages m'ont beaucoup aidés", m'a confié Hichem Ben Ammar. Et c'est vrai qu'on se sent plus humain en présence de ces belles personnes...

Sous une loupe. - Hichem Ben Ammar ne documente pas les faits avec trop de précision. L'histoire de Perspectives est connue, et l'on peut renvoyer le lecteur au récit intitulé Cristal, de Gilbert Naccache, consigné sur des minuscules feuilles de papier cristal, ou à un autre récit qui a fait date, La Gamelle et le couffin, dont l'auteur, Fathi Ben Haj Yahia, est également très présent dans le film. Le propos du réalisateur est de faire parler ses personnages, quasiment en plan-fixes et comme sous une loupe restituant le grain des peaux, l'éclat des regards, les frémissements d'émotion. Nullement indiscret, son regard est à la fois proche et respectueux, et les thèmes abordés (la tortures dans les caves du Ministère de l'intérieur, le bagne, les relations avec l'extérieur, la lettre bouleversante que lit une femme de prisonnier, l'avilissement inéluctable des tortionnaires, etc.) Sans trace d'esthétisme douteux, il y a du poème dans ce film aux images laissant une empreinte profonde à la mémoire Paradoxalement, en outre c'est un film qui fait du bien. "Mes personnages m'ont beaucoup aidés", m'a confié Hichem Ben Ammar. Et c'est vrai qu'on se sent plus humain en présence de ces belles personnes...

Ma mission revêtait donc un certain aspect publicitaire,mais j’entendais bien rester lucide et critique à propos de ce nouveau phénomène qu’on appelait le « tourisme de masse ». Mes camarades de la Jeunesse progressiste espéraient même une « lecture marxiste », mais là je ne garantissais rien, tant je me sentais en porte-à-faux par rapport au dogmatisme et aux schémas plaqués sur la réalité.