Il n’y a pas de doute: Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947) est l’écrivain romand d’origine le plus important depuis Rousseau. Certains de ses choix ou positions, et l’attitude générale de l’écrivain face à la société et aux tribulations de son temps peuvent se discuter mais la hauteur de vue, la noblesse, la tenue constante de l’œuvre imposent l’image de la grandeur.

Le titre de son premier opuscule, Le petit village, pourrait suggérer l’idée d’un début de mince envergure, alors qu’il désigne au contraire ce qu’il y a de grand dans les plus humbles réalités, choses et gens. Même embryonnaire, Ramuz est déjà là: dans ce concentré du plus simple et du plus dense, du plus élémentaire et du plus construit, du plus profane et de plus sacré; et trois romans ensuite, d’un sombre éclat et ne ressemblant à rien de ce qui s’écrit alors, ne tardent à confirmer cette première promesse: Aline, pure et noire merveille qui n’a pas pris une ride après un siècle, où le jeune romancier, sans pathos et dans un style inouï (au sens premier de jamais entendu) raconte les tribulations d’une toute jeune fille engrossée par le fils d’un notable, rejetée par celui-ci et fuyant l’opprobre du village dans le sacrifice de son enfant et le suicide; Jean-Luc persécuté, autre drame et cette fois dans le décor vertical de la montagne où la détresse solitaire prend la figure d’un homme humilié; et Circonstances de la vie, dont la grisaille sèche rend admirablement la dérive douloureuse d’un notaire vaudois d’abord prisonnier d’une belle-mère sourcilleuse et ensuite remarié, après la mort de sa première épouse maladive, à une diablesse alémanique représentant, par surcroît, l’arriviste par excellence de la nouvelle société.

Les lecteur de l’époque n’auront pas manqué de trouver ces romans bien tristes, et c’est peu dire que le style de Ramuz n’ait pas fait l’unanimité, tel critique français l’imaginant même traduit de l’allemand… mais le jeune auteur n’en a qu’à l’univers qu’il porte en lui et à sa joie manifeste d’écrire, composant coup sur coup deux admirables romans de formation dont le premier, Aimé Pache, peintre vaudois, est tout imprégné de l’expérience parisienne du jeune écrivain, suivi de Vie de Samuel Belet, son plus grand roman à nos yeux, et marquant paradoxalement le terme de cette saisissante première période d’expansion, comme le signifie abruptement, en 1914, l’Adieu à beaucoup de personnages, préludant à une nouvelle période où l’on ne va plus «ouvrir» mais «creuser», en bonne tradition romande…

A la fin des années 1970, l’éditeur Vladimir Dimitrijevic affirmait qu’il manquait en somme un Zola à la littérature romande, désignant plus précisément la carence, dans notre pays, d’un observateur de la société locale en ses multiples aspects. Or, plus qu’aucun autre, l’auteur de Vie de Samuel Belet disposait des outils nécessaires à ce genre de travail, et l’on peut imaginer ce qu’eût pu devenir une œuvre plus ouverte au monde extérieur des années 1920 à 1940 et à tous les bouleversements qui l’ont affecté. Mais Ramuz ne sera pas plus Zola que Thomas Mann, et d’ailleurs on peut se demander si la société romande, petite bourgeoise et paysanne, de l’époque, se fût jamais prêtée vraiment à un type d’observation de ce genre, faute d’enjeux sociaux et économiques. Dimitrijevic prétend que nul de nos auteurs n’a rendu compte de la vie quotidienne à cette époque. On se demande s’il a jamais lu le moindre livre d’Alice Rivaz. Quant à Ramuz, il sera du moins Ramuz, et souvent à son extrême pointe, comme dans ses pénétrants essais de Besoin de grandeur, Questions ou plus encore Remarques, plus sans doute que dans la suite de romans poético-métaphysiques qu’il va donner, dont les figures seront désormais des emblèmes et des symboles plus que des personnages. Dès La guérison des maladies, et plus encore avec Le règne de l’esprit malin et Les signes parmi nous, le souffle et le rythme d la narration du romancier nous semblent marquer un fléchissement, aggravé par une façon de maniérisme stylistique.

Il faut lire attentivement Le grand printemps pour mieux percevoir l’évolution de Ramuz durant la Grande Guerre, entre désarroi profond et sourde aspiration à une possible renaissance. «Il n’y a plus eu de point de repère, écrit-il à propos de son retour au pays, après ses douze années parisiennes, et le voici face à la côte de Savoie, à sa table, exprimant sa souffrance, solidaire avec la France mais «à distance». Dans un texte bouleversant intitulé J’ai saigné, Blaise Cendrars, engagé volontaire blessé gravement au front, dit l’horreur de la guerre et la compassion que lui inspire l’agonie, atroce, d’un jeune berger reposant sur le grabat voisin du sien, qu’un médecin-chef achèvera au cours d’une séance de «soins» insoutenable. A peu près au même moment, Ramuz tâche de se convaincre, à sa table de littérateur, qu’il souffre autant, sinon plus que les jeunes gens crevant au front et que leurs familles: «Il y a une forme d’imagination qui fait qu’on souffre davantage, et on subit davantage (encore qu’autrement peut-être) que dans la réalité».

Et tel sera bel et bien le Ramuz à venir, se réclamant de l’homme élémentaire et de l’humanité «concrète» tout en se tenant à distance, prudent et parfois jusqu’à la pusillanimité comme le montrent, aussi, ses relations avec les compères des Cahiers vaudois.

Au demeurant, on se gardera de faire le procès de Ramuz sous prétexte qu’il se tient à l’écart de telle «réalité», comme la plupart de ses pairs, alors même qu’il ne cesse, et dans Le grand printemps précisément, de réfléchir au sens de la guerre, aux idées meurtrières que cristallisent les nationalismes, à la révolution russe en train de se préparer, au collectivisme et à la démocratie plus ou moins avérée. «Je ne veux pas de l’homme abstrait», écrit plus précisément celui qui toujours résistera aux sirènes des idéologies, «l’homme simple valeur légale ou sociale ou économique, l’homme numéro matricule des casernes philanthropiques, ni de l’homme sans passions et sans nerfs des pacifistes malgré tout».

L’apport essentiel du Ramuz penseur tient aux questions qu’il pose en perpétuel inquiet, doutant à tout moment de lui-même ainsi qu’en témoigne chaque page de son Journal et refusant toute engagement politique ou religieux, mais s’engageant intégralement dans son travail d’écrivain. Lui dont toute l’œuvre est imprégnée de sacré ne redoute rien tant que de «parler de Dieu» ou «de l’âme». Lui qui s’est fait le peintre attentif d’une communauté humaine dont la Suisse est le modèle évident, va jusqu’à douter (en 1937, dans un texte fameux publié par la revue Esprit) de l’existence même de ce pays, bornant son horizon à la latinité rhodanienne et aux modes de vies du paysan ou du vigneron, du montagnard ou de l’artisan. Lui qui se dit indifférent à la nature est sûrement, après Rousseau, le plus grand peintre des cycles imbriqués de la vie humaine et des saisons. Lui qui affirme qu’il «doit tout à Paris» et se dit une «outil médiocre» de la langue française, n’en revendique pas moins sa prétendue maladresse et jusqu’à fonder une langue nouvelle.

Un style neuf: tel est Ramuz, dont la musique et l’extraordinaire plasticité de la langue éclipsent tout débat sur les positions diverses de l’écrivain.

Reste pourtant que le respect de celui-ci n’exclut pas de nouvelles questions et ne saurait se satisfaire de la vénération pleutre qui vise, aujourd’hui, plus encore que de son vivant, à s’en débarrasser, notamment en faisant de lui un Grand Arbre…

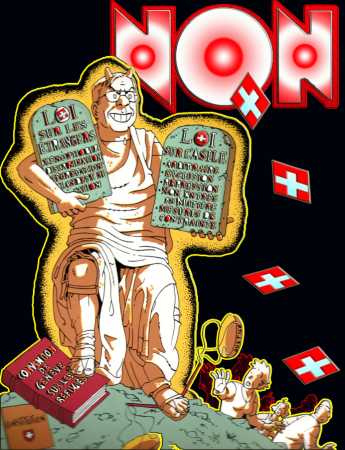

Une conversation plus nourrie, pour le voyageur qui en prend le temps hors des heures de presse (l’employé s’arrangera pour le voler, ce temps, n’ayant point de chef qui le chaperonne), ne laissera de révéler un autre aspect, d’ordre plutôt civique, de la contribution de l’employé étranger à l’évaluation de notre démocratie, d’autant plus appréciée à ce qu’il semble, paradoxalement, qu’elle exclut ces observateurs attentifs de son jeu. On sait les tracasseries souvent mesquines que les fonctionnaires « faiseurs de Suisses » font subir aux étrangers s’efforçant de « mériter » notre nationalité. Or curieusement, lesdits étrangers ne considèrent pas pour autant la Suisse comme un pays mesquin, tout au moins à ce que j’en juge sur les dépositions des mercenaires de la firme Elvetino.

Une conversation plus nourrie, pour le voyageur qui en prend le temps hors des heures de presse (l’employé s’arrangera pour le voler, ce temps, n’ayant point de chef qui le chaperonne), ne laissera de révéler un autre aspect, d’ordre plutôt civique, de la contribution de l’employé étranger à l’évaluation de notre démocratie, d’autant plus appréciée à ce qu’il semble, paradoxalement, qu’elle exclut ces observateurs attentifs de son jeu. On sait les tracasseries souvent mesquines que les fonctionnaires « faiseurs de Suisses » font subir aux étrangers s’efforçant de « mériter » notre nationalité. Or curieusement, lesdits étrangers ne considèrent pas pour autant la Suisse comme un pays mesquin, tout au moins à ce que j’en juge sur les dépositions des mercenaires de la firme Elvetino. Je me rappelle alors la fierté d'antan que le passeport suisse inspirait à nos concitoyennes et concitoyens. L’écrivain Peter Bichsel l’évoquait avec humour dans son petit livre intitulé La Suisse du Suisse : « Les ressortissants d’autres nationalités ne sortent leur passeport que lorsqu’ils arrivent devant le fonctionnaire ou bien ils le tiennent à la main d’une manière quelconque et sans se faire remarquer. Les Suisses par contre tiennent leur passeport bien visiblement, leur passeport rouge à croix blanche. Il doit les protéger et le fait qu’ils sont Suisses doit détourner le danger… »

Je me rappelle alors la fierté d'antan que le passeport suisse inspirait à nos concitoyennes et concitoyens. L’écrivain Peter Bichsel l’évoquait avec humour dans son petit livre intitulé La Suisse du Suisse : « Les ressortissants d’autres nationalités ne sortent leur passeport que lorsqu’ils arrivent devant le fonctionnaire ou bien ils le tiennent à la main d’une manière quelconque et sans se faire remarquer. Les Suisses par contre tiennent leur passeport bien visiblement, leur passeport rouge à croix blanche. Il doit les protéger et le fait qu’ils sont Suisses doit détourner le danger… » Le rejeton de la tribu Chaplin est un de ces magiciens de la mouvance actuelle des petits cirques, qui allie fantaisie et virtuosité, dans une suite de visions oniriques d’une étonnante poésie plastique. Une image surtout m’a saisi ce soir, et c’est celle du jeune homme tournoyant dans une double roue gracieuse figurant une draisienne céleste, un char stellaire qu’il semblait à la fois chevaucher et « vivre » de l’intérieur, comme s’il était lui-même la Roue. Je n’ai pu y voir que la métaphore de l’Homme dans le Temps, majuscules à l’appui, et bien plus que cela encore : de l’âme humaine, sans majuscules, dans sa nacelle à double nature ondulatoire et corpusculaire, traversant le cosmos d’une démarche évoquant celle d’un petit homme à canne et chapeau melon… (A suivre)

Le rejeton de la tribu Chaplin est un de ces magiciens de la mouvance actuelle des petits cirques, qui allie fantaisie et virtuosité, dans une suite de visions oniriques d’une étonnante poésie plastique. Une image surtout m’a saisi ce soir, et c’est celle du jeune homme tournoyant dans une double roue gracieuse figurant une draisienne céleste, un char stellaire qu’il semblait à la fois chevaucher et « vivre » de l’intérieur, comme s’il était lui-même la Roue. Je n’ai pu y voir que la métaphore de l’Homme dans le Temps, majuscules à l’appui, et bien plus que cela encore : de l’âme humaine, sans majuscules, dans sa nacelle à double nature ondulatoire et corpusculaire, traversant le cosmos d’une démarche évoquant celle d’un petit homme à canne et chapeau melon… (A suivre)

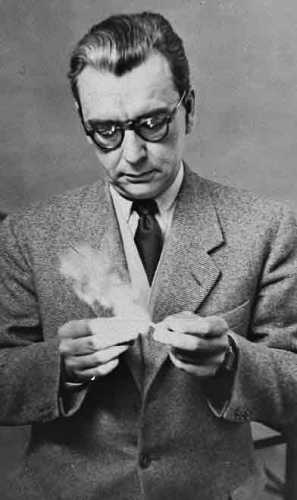

r du prochain. Je suis même presque fermé à l’amitié. J’ai eu deux grandes passions, purement physiques. Aucun sentiment. Rien que le plaisir. Ma partenaire aurait pu mourir en cours d’exercice, indifférence complète. Méfions-nous des gens qui se jettent à notre cou, nous serrent dans leurs bras, pleins de belles paroles. Comme des individus ou des nations qui veulent porter le bonheur – ou la liberté – à d’autres peuples. On sait comment cela tourne. »

r du prochain. Je suis même presque fermé à l’amitié. J’ai eu deux grandes passions, purement physiques. Aucun sentiment. Rien que le plaisir. Ma partenaire aurait pu mourir en cours d’exercice, indifférence complète. Méfions-nous des gens qui se jettent à notre cou, nous serrent dans leurs bras, pleins de belles paroles. Comme des individus ou des nations qui veulent porter le bonheur – ou la liberté – à d’autres peuples. On sait comment cela tourne. » Son plaisir, Léautaud l’avait trouvé avec quelques femmes, avec les poètes dont il fut l’anthologiste au début du siècle (lui qui se prétendait fermé au sentiment, pleurait comme une madeleine quand il récitait par cœur Verlaine, Jammes ou Apollinaire), dans les conversations quotidiennes au Mercure de France dont il était l’employé, avec les centaines de chats et de chiens qu’il a recueillis dans son pavillon d’ermite urbain de Fontenay-aux-Roses, et surtout à écrire, tous les soirs à la chandelle, le rapport circonstancié de ses journées, consigné à la plume d’oie sur des feuilles collées les unes aux autres et dont l’ensemble nourrit les dix-huit volumes de la première édition du Journal littéraire.

Son plaisir, Léautaud l’avait trouvé avec quelques femmes, avec les poètes dont il fut l’anthologiste au début du siècle (lui qui se prétendait fermé au sentiment, pleurait comme une madeleine quand il récitait par cœur Verlaine, Jammes ou Apollinaire), dans les conversations quotidiennes au Mercure de France dont il était l’employé, avec les centaines de chats et de chiens qu’il a recueillis dans son pavillon d’ermite urbain de Fontenay-aux-Roses, et surtout à écrire, tous les soirs à la chandelle, le rapport circonstancié de ses journées, consigné à la plume d’oie sur des feuilles collées les unes aux autres et dont l’ensemble nourrit les dix-huit volumes de la première édition du Journal littéraire. Dès ses débuts, Léautaud dit se méfier des « grands styles » et n’aspirer qu’à « simplifier, sans cesse ». C’est qu’il n’en a qu’au mot juste. L’épiderme de sa maîtresse, dite Le Fléau, lui paraît-il un peu rêche, qu’il écrit : « Une peau… comme une râpe ». Et tout à l’avenant, qu’il s’agisse des grands écrivains qu’il fréquente (Valéry, Gide) ou des petites gens du populo (qu’il juge le plus souvent sans aménité), des pièces de théâtre qu’il va voir le soir et qu’il apprécie ou exécute selon son seul goût tout classique (donc insensible au « galimatias » d’un Claudel), des idées dont il se méfie et des idéologies qui lui semblent autant de fumées, de la comédie littéraire (il rate de peu le Goncourt avec Le Petit ami) et des tribulations de l’époque, dont il ne parle d'ailleurs guère, contemporain de Saint-Simon ou de Diderot plus que de Sartre et consorts. C’est aussi bien dans cette ligne claire et tonifiante, qui relance celle de Stendhal ou de Chamfort, que se situe l’écriture de Léautaud, où il fait bon se retremper mais à laquelle la littérature ne saurait décidément être réduite...

Dès ses débuts, Léautaud dit se méfier des « grands styles » et n’aspirer qu’à « simplifier, sans cesse ». C’est qu’il n’en a qu’au mot juste. L’épiderme de sa maîtresse, dite Le Fléau, lui paraît-il un peu rêche, qu’il écrit : « Une peau… comme une râpe ». Et tout à l’avenant, qu’il s’agisse des grands écrivains qu’il fréquente (Valéry, Gide) ou des petites gens du populo (qu’il juge le plus souvent sans aménité), des pièces de théâtre qu’il va voir le soir et qu’il apprécie ou exécute selon son seul goût tout classique (donc insensible au « galimatias » d’un Claudel), des idées dont il se méfie et des idéologies qui lui semblent autant de fumées, de la comédie littéraire (il rate de peu le Goncourt avec Le Petit ami) et des tribulations de l’époque, dont il ne parle d'ailleurs guère, contemporain de Saint-Simon ou de Diderot plus que de Sartre et consorts. C’est aussi bien dans cette ligne claire et tonifiante, qui relance celle de Stendhal ou de Chamfort, que se situe l’écriture de Léautaud, où il fait bon se retremper mais à laquelle la littérature ne saurait décidément être réduite...

Ce dernier recueil, précisons-le, fait suite à la publication d’un autre bel ensemble de chroniques rassemblées par Christiane Martin du Gard, dernière compagne et exécutrice testamentaire de Calet (De ma lucarne, Gallimard, 2001), et le lecteur découvrira, dans les notes bibliographiques, quel jeu de piste et quel travail de recomposition a été celui du jeune éditeur biographe - Jean-Pierre Baril prépare en effet une biographie d’Henri Calet à paraître. Ainsi qu’il me l’a rapporté, les papiers laissée par Calet après sa mort (en 1956), et notamment sa correspondance, constituent une véritable mine, encore enrichie par d’inespérées découvertes sur le passé souvent obscur de l’écrivain.

Ce dernier recueil, précisons-le, fait suite à la publication d’un autre bel ensemble de chroniques rassemblées par Christiane Martin du Gard, dernière compagne et exécutrice testamentaire de Calet (De ma lucarne, Gallimard, 2001), et le lecteur découvrira, dans les notes bibliographiques, quel jeu de piste et quel travail de recomposition a été celui du jeune éditeur biographe - Jean-Pierre Baril prépare en effet une biographie d’Henri Calet à paraître. Ainsi qu’il me l’a rapporté, les papiers laissée par Calet après sa mort (en 1956), et notamment sa correspondance, constituent une véritable mine, encore enrichie par d’inespérées découvertes sur le passé souvent obscur de l’écrivain.

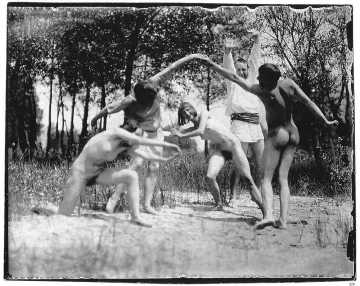

Ainsi donc, nous rappelions-nous mutuellement, tout ce que l’Europe avait compté d’idéalistes était venu faire sa cabane et ses dévotions au soleil en ces espaces ensauvagés. Hermann Hesse y avait séjourné dans une anfractuosité de rocher et s’y était exposé tout nu à l'astre solaire tandis qu’Isadora Duncan ondulait sous la brise juste vêtue d’une écharpe de soie mauve. Des hippies avant la lettre y avaient construit des cahutes, lesquelles étaient devenues de coquettes villas au fur et à mesure que l’idéal s’émoussait, avant les hôtels de luxe et l'actuel Centre de Rencontres multimondial. Un commissaire local avait été mandé sur les lieux pour vérifier que les orgies qu’on y évoquait relevaient du racontar populaire. Un sanatorium y accueillit des poumons ravagés de toutes nations. Des théosophes crurent y entrevoir un avatar de la mythique Lémurie, le peintre Elisar von Kupfer y figura le Paradis, des jeunes filles dansaient sur des airs de Wagner - il ne pourrait y avoir de guerre dans un tel monde.

Ainsi donc, nous rappelions-nous mutuellement, tout ce que l’Europe avait compté d’idéalistes était venu faire sa cabane et ses dévotions au soleil en ces espaces ensauvagés. Hermann Hesse y avait séjourné dans une anfractuosité de rocher et s’y était exposé tout nu à l'astre solaire tandis qu’Isadora Duncan ondulait sous la brise juste vêtue d’une écharpe de soie mauve. Des hippies avant la lettre y avaient construit des cahutes, lesquelles étaient devenues de coquettes villas au fur et à mesure que l’idéal s’émoussait, avant les hôtels de luxe et l'actuel Centre de Rencontres multimondial. Un commissaire local avait été mandé sur les lieux pour vérifier que les orgies qu’on y évoquait relevaient du racontar populaire. Un sanatorium y accueillit des poumons ravagés de toutes nations. Des théosophes crurent y entrevoir un avatar de la mythique Lémurie, le peintre Elisar von Kupfer y figura le Paradis, des jeunes filles dansaient sur des airs de Wagner - il ne pourrait y avoir de guerre dans un tel monde.