Couleurs de Bali

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Des trombes sur les palmiers et de la spécificité de la pluie tessinoise. De ma visite au poète Alberto Nessi et de notre après-midi à Bruzella. Des fausse et des vraies rencontres, et de ce qu’il en reste…

Casa del Popolo, à Bellinzone, ce mercredi 13 juin, soir.

Il pleut au Tessin comme il ne pleut nulle part ailleurs, sauf peut-être en Malaisie ou au Guatemala. Il y faut en effet la proximité de la montagne et des forêts surplombant des lacs profonds, froids et bouillants à la fois. La pluie sur le Tessin est soudaine et rageuse comme une colère d’enfant, tiède comme une joue d’enfant en pleurs, liquide comme un nocturne pissat d’enfant. Elle nous a surpris, avec Alberto Nessi, sur Mendrisio où je désirais acheter les livres en italien que je n’avais pas lus de lui, et c’est elle qui me les a fait oublier dans sa voiture, elle qui l’a trempé lorsqu’il a couru vers la gare pour me les ramener, elle qui a laissé une larme bleutée sur la couverture de cet Iris viola, ornée d’un iris violet, dédié à « l’Ombra » qui n’est autre que sa mère. J’ai lu d’une traite ce poème de quelques pages dont j’ai relevé aussitôt ces vers, « Madre che parli la lingua della pietra/ e della nuvola, lontana delle menzogne/ vai col passo leggero di sempre /lungo il sentiero della memoria », en me rappelant ce jour de l’été 2002 où, à Montagnola, dans la profusion de couleurs et de parfums du Museo Hermann Hesse, j’appris que ma mère était tombée dans un coma irréversible, pleurant sous le soleil pluvieux comme un enfant perdu

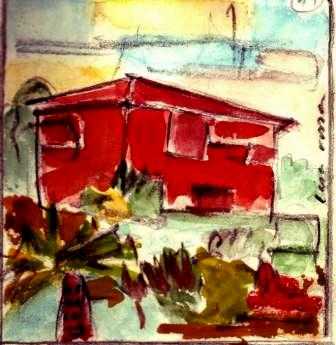

J’ai raconté cet épisode à Alberto Nessi après que nous eûmes commencé de nous tutoyer. Il est de sept ans mon aîné, c’est encore un fils du temps de guerre, et le monde qu’il a connu en son enfance était plus rude sans doute, plus âpre que celui de nos premières années. Il en a dit les aspérité dans ses récits de Terra matta et du Train du soir, notamment, mais c’est l’homme d’aujourd’hui que je suis venu rencontrer, ce prof en retraite aux activités littéraire constantes qui m’a accueilli dans sa maison surplombant un val des hauts de Mendrisio, belle vieille demeure aux murs orangés et à formidable glycine, au milieu des vignes et des arbres. Dans l’ancienne étable aménagée en élégant atelier dont la large meurtrière donne sur l'abîme végétal et le ciel, puis dans la maison remplie de livres et de peintures dont certaines m’ont touché, sous le plafond peint fleurant l’ancienne notabilité provinciale, nous n’avons cessé de parler de nos passions respectives, parfois partagées (Pavese, notamment), de nos vies aussi, sans rien m’a-t-il semblé de l’affectation des gens de lettres que je hais et que je fuis.

J’ai raconté cet épisode à Alberto Nessi après que nous eûmes commencé de nous tutoyer. Il est de sept ans mon aîné, c’est encore un fils du temps de guerre, et le monde qu’il a connu en son enfance était plus rude sans doute, plus âpre que celui de nos premières années. Il en a dit les aspérité dans ses récits de Terra matta et du Train du soir, notamment, mais c’est l’homme d’aujourd’hui que je suis venu rencontrer, ce prof en retraite aux activités littéraire constantes qui m’a accueilli dans sa maison surplombant un val des hauts de Mendrisio, belle vieille demeure aux murs orangés et à formidable glycine, au milieu des vignes et des arbres. Dans l’ancienne étable aménagée en élégant atelier dont la large meurtrière donne sur l'abîme végétal et le ciel, puis dans la maison remplie de livres et de peintures dont certaines m’ont touché, sous le plafond peint fleurant l’ancienne notabilité provinciale, nous n’avons cessé de parler de nos passions respectives, parfois partagées (Pavese, notamment), de nos vies aussi, sans rien m’a-t-il semblé de l’affectation des gens de lettres que je hais et que je fuis.

Je me souviendrai de ce geste de courir sous la pluie pour me ramener ses livres, que je me faisais un bonheur de découvrir dans leur langue originale, avec le sentiment encore frais de notre rencontre.

«Tu dois avoir rencontré des quantités d’écrivains ?», m’a-t-il fait remarquer à un moment donné, mais de quelles rencontres s’est-il agi le plus souvent ? Voilà ce que je me demande à l’instant. Si j’excepte de vraies relations suivies, avec Georges Haldas ou Pierre Gripari, mes compères Antonin ou Marius Daniel, ma chère Pascale, Janine Massard et quelques autres, les centaines d’écrivains que j’ai rencontrés m’ont rarement intéressé autant que leurs livres, mais la rencontre « utile » du journaliste n’est-elle pas a priori l’obstacle à une vraie relation.

En y resongeant maintenant, je me dis que l’homme que je viens de rencontrer diffuse la même aura que ses poèmes, et peut-être est-cela qui m’a fait l’approcher comme j’aurais aimé rencontrer un Gerhard Meier ou un Umberto Saba, une Annie Dillard ou une Flannery O’Connor. C’est affaire de sentiment plus que de curiosité littéraire, et le « parfum » de cette visite qui n’aura pas eu la moindre utilité me restera, finalement, comme celui de telle visite « pour rien » à Gustave Roud, une après-midi hors du temps… (A suivre)

En y resongeant maintenant, je me dis que l’homme que je viens de rencontrer diffuse la même aura que ses poèmes, et peut-être est-cela qui m’a fait l’approcher comme j’aurais aimé rencontrer un Gerhard Meier ou un Umberto Saba, une Annie Dillard ou une Flannery O’Connor. C’est affaire de sentiment plus que de curiosité littéraire, et le « parfum » de cette visite qui n’aura pas eu la moindre utilité me restera, finalement, comme celui de telle visite « pour rien » à Gustave Roud, une après-midi hors du temps… (A suivre)

Des vasques lustrales de la Maggia et du souvenir de Patricia Highsmith. De Verscio et du Teatro Dimitri. Retour à la Piazza Grande. Du riche héritier qui se plaint de son triste sort.

Au bord de la Maggia et sur la Piazza Grande de Locarno, ce mardi 12 juin. – Il est peu d’endroits en ce pays qui conjuguent, comme dans les vasques de calcaire de la Maggia, cette sensation de fraîcheur lustrale qui est du nord et cette langueur annonçant dès les beaux jours une sorte d’Eden polynésien. Dès notre enfance le Tessin a d’ailleurs représenté cela pour nous : Tahiti au sud des Alpes…

En passant à la hauteur de Verscio, où vit le clown et humaniste Dimitri, fils lui-même d’artistes liés au passé mythique du Monte Verità, et dont l’école et le théâtre, sis dans une grande et belle maison de pierre réaperçue au passage, a vu se former des volées de jeunes acrobates, danseuses de corde, jongleurs et autres mimes, je n’ai pas manqué de me rappeler une première visite à cet homme simple et généreux dont la poésie candide n’exclut pas la profondeur – et je ne m’étonne pas alors de sa dernière incursion, la semaine passée encore, dans l’univers de Beckett. Mais j’y reviendrai, car il est actuellement au vert, alors que s’annonce la station facultative de Ponte Brolla, et juste en dessous, que j’avais découvert lors d’une autre visite à Patricia Highsmith : ces fameuses vasques de la Maggia où s’égaille cet après-midi toute une humanité juvénile. De fait, les vieillards eux-mêmes ont l’air d’adolescents dans la Maggia à l’eau aussi limpide que glaciale, qui retend la peau et ravive l'éclat des regards. Pourtant ce sont surtout des teenagers qu’on trouve en ces lieux, dont une bande très allègre de quinze-seize ans qui me sourit collectivement après m’avoir proposé de la photographier, et m’invite ensuite à goûter à son goûter de cervelas cuits au feu de bois accompagnés de Coca Zéro.

En passant à la hauteur de Verscio, où vit le clown et humaniste Dimitri, fils lui-même d’artistes liés au passé mythique du Monte Verità, et dont l’école et le théâtre, sis dans une grande et belle maison de pierre réaperçue au passage, a vu se former des volées de jeunes acrobates, danseuses de corde, jongleurs et autres mimes, je n’ai pas manqué de me rappeler une première visite à cet homme simple et généreux dont la poésie candide n’exclut pas la profondeur – et je ne m’étonne pas alors de sa dernière incursion, la semaine passée encore, dans l’univers de Beckett. Mais j’y reviendrai, car il est actuellement au vert, alors que s’annonce la station facultative de Ponte Brolla, et juste en dessous, que j’avais découvert lors d’une autre visite à Patricia Highsmith : ces fameuses vasques de la Maggia où s’égaille cet après-midi toute une humanité juvénile. De fait, les vieillards eux-mêmes ont l’air d’adolescents dans la Maggia à l’eau aussi limpide que glaciale, qui retend la peau et ravive l'éclat des regards. Pourtant ce sont surtout des teenagers qu’on trouve en ces lieux, dont une bande très allègre de quinze-seize ans qui me sourit collectivement après m’avoir proposé de la photographier, et m’invite ensuite à goûter à son goûter de cervelas cuits au feu de bois accompagnés de Coca Zéro.

Le sujet de conversation, mené en tessinois frotté d’essais de français scolaire, est le récent concert de Justin Timberlake au Hallenstadion de Zurich, auquel trois filles et deux garçons de la squadra ont eu la chance d’assister. Or deux clans s’affrontent nettement, entres les filles qui ont juste raffolé des déhanchements de Justin, et les garçons qui ne l’ont pas trouvé si cool. Quant à moi je m’avoue incapable de prendre parti dans le débat, et d’ailleurs aucun de ces ados ne saurait prendre au sérieux l’avis d’un vieux lézard de mon acabit…

D’ailleurs j’ai résolu d’explorer l’amont des gorges de la Maggia, tout en me remémorant ma visite à Patricia Highsmith, dans sa petite maison de pierre d’Aurigeno, il y a de ça près de vingt ans.

D’ailleurs j’ai résolu d’explorer l’amont des gorges de la Maggia, tout en me remémorant ma visite à Patricia Highsmith, dans sa petite maison de pierre d’Aurigeno, il y a de ça près de vingt ans.

Bien plus difficile à apprivoiser qu’une bande d’adolescents, la romancière m’avait fait lanterner près d’une heure derrière sa porte, me punissant ainsi d’un léger retard, avant de m’introduire dans son antre avec un mélange d’amabilité revêche et d’attention sourcilleuse. Que lui voulait ce raseur ? Allait-il se montrer aussi piètre que l’équipe de télévision suédoise de la semaine précédente l’exténuant de questions imbéciles ? Ne serait-ce pas un mufle voyeur de plus ? Ah mais, on lui offrait des dessins d’enfants et un jeu de tarot à motifs de bois gravé ! Eh mais, on avait l’air de comprendre un peu ses livres ! Oh mais on était un vrai connaisseur de Simenon ! Ainsi s’était établie une conversation à peu près cordiale, qui s’était achevée par un interrogatoire serré sur Simenon dont la chère Patty avait régurgité la substance dans une double page du journal Libération, quelque temps plus tard. Au demeurant, me reste le souvenir d’une personne fragile, contrastant absolument avec la noirceur absolue des nouvelles qu’elle venait de publier sous le titre de Catastrophes, et qui acheva de me sidérer en m’apprenant quie non : qu’elle n’avait pas la télévision chez elle, tant la vision du sang lui était insupportable…

Le soir à Locarno, sur la Piazza Grande dont les terrasses sont massivement investies par les retraités de la partie germanique de l’hémisphère nord, je fais une autre rencontre, à vrai dire éprouvante, puisque le personnage qui m’interpelle, à la table jouxtant la mienne, est bonnement l’incarnation du désenchantement existentiel. Ce Monsieur N., dernier représentant d’une dynastie de restaurateurs austro-alémaniques, et qui eût aimé s’épanouir dans une carrière de pianiste, mais que sa mère a contraint de diriger l’établissement familial de Locarno, n’en peut plus d’être riche tout en se voyant considéré par ses clients comme un larbin. D’ailleurs le client n’est plus ce qu’il était, ni la Suisse non plus ni même l’Autriche. En dépit de sa francophilie et du mince espoir qu’il met en le nouveau président Sarkozy, Monsieur N. n’en finit pas de fulminer contre l’inculture des touristes à Locarno et, plus généralement, contre les Locarnais incultes et l’inculte démocratie dans son ensemble, en Autriche autant qu’en Suisse. Comme je prends, trop mollement à vrai dire, la défense de la démocratie et de la culture, à Locarno et ailleurs, je me vois regardé comme un misérable, peut-être même un socialiste, au moins un de ces décadents qui s’agglomèrent sur cette inculte Piazza Grande au moment du Festival du film, lequel n’intéresse même pas les Locarnais incultes et ses clients adeptes du seul karaoké.

Je voudrais plaindre ce pauvre Monsieur N. dont la mère irascible refuse d’accueillir son épouse slovène et qui lui parle, à cinquante ans, comme à un mauvais sujet à peine pubère; j’aimerais compatir à son infortune tellement plus infortunée que celle des enfants du Darfour, mais cela même m’est refusé : je ne saurais comprendre, d’ailleurs on s’excuse de s’être exhibé pareillement devant un étranger, tout à l’heure on va rejoindre ses clients et c’est qu’il s’agit de faire bonne figure, on a toujours tenu son rang dans sa famille et une mère reste une mère, mais non, bien sûr que non, vous ne pouvez pas comprendre… (A suivre)

Des signes marquant le passage d’une frontière, en descendant les Centovalli. De la poésie narrative d’Alberto Nessi, du côté de Pavese. De la douleur et de la joie d’être au monde.

Dans le train des Centovalli, ce lundi 11 juin. - S’il est un exercice sensible qui me captive à chaque fois que je passe une frontière, c’est bien le repérage de tel ou tel détail qui signale qu’on vient de passer d’un pays à l’autre. Du train descendant en grinçant la farouche vallée des Centovalli, qu’on atteint de Domodossola où tout exhale à l’évidence l’Italie du nord, l’observation nécessite une attention particulière, tant l’amont et l’aval semblent semblables par la densité des pentes forestières et l’herbe d’après la neige et les pluies, l’élancement et les bulbes des clochers également catholiques, la pierre des maisons anciennes et le béton des maisons plus récentes, et pourtant quelque chose s’est passé au passage de la frontière mais exactement quoi ? En entrant chez les gens cela ne ferait pas un pli : on le verrait à la forme des poignées de portes des cabinets ou à la forme particulière d’iceux. Critère basique de l’habitus, ainsi que le relevait Henri Calet à Territtet dans Rêver à la Suisse : la forme particulière de l’urinoir ou du bidet, et le type du dispositif de chasse d’eau. Or cela n’est pas visible du train.

Ce qu’on voit maintenant du train ce sont des villas jumelles comme il y en a désormais partout dans les provinces urbanisées d’Europe enrichie, et pourtant déjà se marque une nuance dans cette apparence de standardisation, perceptible comme est perceptible la différence de la ferme jurassienne suisse à l’Auberson et de la même ferme jurassienne française vers les Fourgs. Aussi les façons de finir le crépi d’un mur ou la taille d’une haie se modifient à vue d’œil, et c’est peut-être cela qui marque la différence : le fini. L’Helvète entend donner du fini à toute chose, et l’orgueil national en a fait un constat de longue date relevant pour ainsi dire du fait: que le travail swiss made est mieux fini. Sur la côte suisse du Léman, tout est joliment fini. En Savoie d’en face, au contraire : cela pèche du côté des finitions, mais c’est plus vivant je trouve, plus harmonieusement disharmonieux, cela ondule, cela ondule comme en Italie, et c’est pourquoi j’ai tant besoin d’Italie et de France pour mieux supporter la trop parfaite finition suisse.

En attendant je me suis laissé porter par une autre musique, dans le dernier recueil de proses et de poèmes mêlés que l’écrivain Alberto Nessi m’a envoyé récemment, dont je me demande quelle nuance fait d’elle une émanation spécifique de la terre alors qu’elle m’évoque à la fois la poésie narrative de Cesare Pavese.

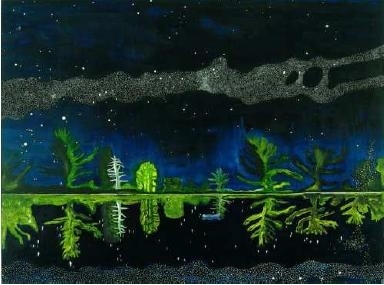

Je lis ces Algues noires comme une espèce de journal poétique, qui s’ouvre, à Saint-Nazaire, sur la première apparition quasi mythique d’une formidable drague, suivie de petits tableaux incisifs et tendres à la fois : « De ma fenêtre, je vois les vagues qui donnent l’assaut au vieux phare, devant le quartier du Patite maroc. Je pense alors aux hommes que j’ai vus ce matin, au bistrot. L’un, maigrelet, sinistre, avec un vieu blouson de laine et trois paquets de camel sur la table. L’air d’un santon muet, malade de solitude ».

On doit voir des gens comme ça à Domodossola le soir, me dis-je en lisant le nom de Santa Maria Maggiore, sur l’Italie encore. Puis je reviens au petit livre ouvert comme un hublot sur ce monde là-bas. « Le samedi après-midi, le port est désolé. Grues, silos, chantiers, entrepôts : tout se tait. Deux garçons se promenant avec deux petits chiens, quelques pêcheurs solitaires. Des inscriptions de propagande : « Lisez le Bolchevik ».

Son traducteur et préfacier Jean-Baptiste Para dit de Nessi que sa voix est "traversée par la douleur et la lumière du monde", que sa poésie est « de l’attention » et d’un « voleur de détails ». On ne saurait mieux dire. Il y a du blues aussi chez lui, qui me rappelle aussi la poésie de Carver, comme dans ce Roman-Photo : Il ne reste trois fois rien de notre histoire./Il ne reste trois fois rien du jour où elle m’a trahi /-comme dans un roman-photo : j’ai frappé à la porte /Et la réponse fut le bruissement de l’amour interrompu./Que faire devant cette porte ? /J’ai jeté les roses dans la corbeille /A détritus. Et cette fois aussi /Dans le train du retour j’ai appris tant de choses.

Alberto Nessi que je vais rencontrer demain à Mendrisio, je l’ai découvert avec son premier livre, Terra Matta, il y a bien des années de ça, et ce récit de la dure vie des siens, dans le Mendrisiotto, ce récit de l’âpre vie des humbles m’est resté en mémoire comme un bois gravé. Or j’ignorais, jusque-là, sa poésie si limpide et si mélancolique, si simple et si profonde par sa musicalité : « Lungo la spiaggia, ora ache la marea è bassa, grovigli di alghe nere. In un angolo si è rifugiato un uccello marino. Muove lentissimo il capo, immerge il becco rosso nella sabbia. Ferito a morte. Lo guardo consumare la sua pena silenziosa. Io, impotente, davanti a un oroizzonte senza fine ».

A la fenêtre du train ont défilé les noms de Camedo et d’Intragna, mais la poésie ignore les frontières tout en captant ce qui fait que l’air d’ici et d’ailleurs n’est pas tout à fait le même, que nous respirons avec autant de reconnaissance.

Quand Roger Federer manque son rendez-vous historique. Souvenir de Jo Siffert l'as du volant et du chroniqueur gauchiste Niklaus Meienberg. De l'esthétique de l’échec. Ce que dit Charles-Albert Cingria de l’effondrement du grand Pont suspendu du Gottéron.

Fribourg, Auberge du Sauvage, ce dimanche 10 juin. – Les journaux annonçaient hier en grand pompe LE rendez-vous avec l’Histoire de Roger Federer, et c’est le souvenir d’un autre champion intéressant qui m’est revenu en flânant sur le pavé incliné de la Basse-Ville de Fribourg, avant de m’attabler à cette terrasse d’où s’entendaient de loin les pom-pom de la balle et les rugissements de Nadal.

Etant dépourvu de la moindre fibre de chauvinisme helvète, je suis cependant sensible au fait que Federer soit de la tribu, pour la part artiste de son jeu qui déroge à la perfection mécanique. Ce mec a de la grâce, me dis-je en le voyant dépasser sa virtuosité par ses improvisations, et c’est cela même qui fait qu’une nouvelle défaite lui ajouterait quelque chose de plus, à mes yeux, que la victoire « historique ». Nulle Schadenfreude là-dedans, mais un sentiment qui m’est propre, que la faille est souvent plus intéressante que la réussite.

C’est ce qui m’a fait particulièrement apprécier, il y a quelque temps, ce fait divers nous apprenant que le Super Promoteur B.C., parangon du Battant en nos régions, d’une lisse arrogance frisant l’insupportable, s’était fait traîner en tribunal pour usage réitéré de coke. Du coup le personnage me devenait plus sympathique, en dépit de l’air tout con avec lequel il demandait plus ou moins pardon à la cantonade.

Or m’est revenu, en entendant de loin le pom-pom de ce match historique que je me foutais bien de voir, le souvenir du champion de Formule 1 Jo Siffert, enfant de la Basse-Ville de Fribourg, jadis creuset insalubre par excellence du bon peuple populaire bilingue, et du même coup je me souvins de ce que le chroniqueur gauchiste Niklaus Meienberg, dans ses Reportages en Suisse, avait montré en bon marxiste à ce propos : qu’avec la gloire Jo Siffert s’était acquis le droit de passer de la Basse à la Haute-Ville de Fribourg.

Lorsque j’ai découvert les hauts-lieux de la Basse, au début des Seventies où les jeunes poètes de l’Auberge de l’Age s’attardaient le long du val du Gottéron pour y fumer de l’herbe plus ou moins inspiratrice, le peuple y régnait encore, et les gutturales du parler semi-alémane. Aujourd’hui en revanche, les thurnes et les thébaïdes d’étudiants amoureux se sont transformées en studios soft et en lofts chics, comme partout en somme.

A L’Ange, cependant, flottent, dans les volutes de cigare, d’autres figures mémorables que les nostalgiques se rappellent, de la belle Galia et de ses prétendants transis, de deux poètes mexicains aux longs cheveux de jais, de Jo Siffert retrouvant ses anciens copains au Sauvage ou la Tête Noire (ah les noms de Fribourg !) ou, quelques décennies plus tôt, de Charles-Albert Cingria griffonnant ses Musiques de Fribourg au fin stylographe avant de remonter dans son galetas de la Haute, le poète pauvre comme Job circulant au défi de la lutte des classes, d’une enseigne à l’autre.

Au Café du Gothard, le soir. - Ma rêverie s’est prolongée tandis que je montais du Sauvage au Gothard, autant dire, à l’imitation de feu l’as du volant: de la Basse à la Haute, où voici que j’apprends la défaite de Federer, qui me réjouit décidément, d’autant que Nadal a le triomphe pour ainsi dire bestial : voici qu’il mord sa coupe en grimaçant.

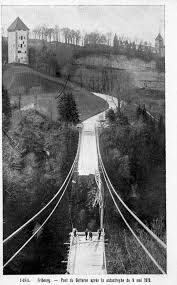

Les journaux feront, de ce rendez-vous historique manqué, un drame. Ils ont oublié depuis longtemps la mort de Jo Siffert et le suicide de Niklaus Meienberg. Et puis il y en eut un autre bien plus sensationnel à Fribourg, le 9 mai 1919 à trois heures cinquante-cinq de l’après-midi, lorsque le grand Pont suspendu du Gottéron s’effondra sous le poids d’un seul camion, observé par un seul témoin dont Charles-Albert Cingria se fait l’écho: « Le camion, chu d’une hauteur considérable, s’enfonce dans le sol à six mètres d’une maison. Du conducteur, on le comprend, tué net et non moins enterré verticalement, il ne subsistait plus qu’un buste posé aimablement sur la prairie ». (A suivre…)

De la proposition de tel Parisien de raser les Alpes et de ce qu’elle implique à tous les niveaux du contexte. De l’individualité des lacs et de la Maréchale. Comment Louis Soutter rase les murs de la rue des Fossés avant de foutre le feu au lac

De la proposition de tel Parisien de raser les Alpes et de ce qu’elle implique à tous les niveaux du contexte. De l’individualité des lacs et de la Maréchale. Comment Louis Soutter rase les murs de la rue des Fossés avant de foutre le feu au lac

Morges, au bord du Léman, ce samedi 9 juin. - Un Parisien loustic, reprenant un crâne slogan des ides de mai 68, nous propose une fois de plus de raser les Alpes afin qu’on voie la mer. Or me trouvant à l’instant sur le tendre rivage vaudois de Morges, face à la haute muraille d’âpres forêts et de roches farouches des monts de Savoie surplombant le Léman (on ne dit pas lac Léman puisque Léman signifie lac), je soupèse une fois de plus le pour et le contre, à la vaudoise, je me dis qu’il y a du pour et du contre et que ce n’est pas parce que le mot d’ordre vient d’un Parisien, même loustic, qu’on va se coucher.

Venant d’un Alpin ou d’un Péalpin, même pratiquant l’escalade ou la chasse au lynx, l’injonction me semblerait aller de soi : rasons les Alpes qui nous enserrent et nous verrouillent dans leur obscur cachot, qu’on voie le delta du Danube et la baie de Rio nom de Dieu. C’est vrai qu’à Morges la muraille est écrasante par temps nuageux à couvert, comme le ressaut de l’Ordre Moral dans les âmes puritaines des paroisses circonvoisines qui sont à vrai dire des sectes. Il y a de quoi en devenir fou pour peu qu’on ait l’âme en papier de soie de cerf-volant, et c’est pourquoi Louis Soutter, fils de pharmacien darbyste, a foutu le camp de là pour l’Amériques et, plus tard, les humbles asiles walsériens.

Venant d’un Alpin ou d’un Péalpin, même pratiquant l’escalade ou la chasse au lynx, l’injonction me semblerait aller de soi : rasons les Alpes qui nous enserrent et nous verrouillent dans leur obscur cachot, qu’on voie le delta du Danube et la baie de Rio nom de Dieu. C’est vrai qu’à Morges la muraille est écrasante par temps nuageux à couvert, comme le ressaut de l’Ordre Moral dans les âmes puritaines des paroisses circonvoisines qui sont à vrai dire des sectes. Il y a de quoi en devenir fou pour peu qu’on ait l’âme en papier de soie de cerf-volant, et c’est pourquoi Louis Soutter, fils de pharmacien darbyste, a foutu le camp de là pour l’Amériques et, plus tard, les humbles asiles walsériens.

Venant d’un Parisien, en revanche, la proposition me semble moins recevable. Car au fond, quelles Alpes propose-t-il d’abattre, quelles foutues Alpes a-t-il lui-même dans la tête ? Toute la question est là, qui concerne aussi les Russes. Depuis un siècle et demi, les Français et les Russes, à l’initiative des Anglais à piolets et ombrelles fanées, ont cru découvrir les Alpes en les réduisant, d’une part, aux normes de la rêverie romantique et de l’idée mâle qu’une cime est faite pour y planter un drapeau, d’autre part aux étroites largeurs d’une sorte de réserve de naturels sauvages, décoratifs sous leurs masques et costumes ou plus inquiétants avec leurs goitres de crétins. C’est à peu près la vision de Victor Hugo dont la phrase est apprise dès le jardin d’enfant par les Japonais : «Le Suisse trait sa vache et vit heureux ».

Victor Hugo, génial auteur de L’Homme qui rit, faisait très fort dans la masse, au risque de sacrifier le détail. Or c’est le détail, Parisien de mes couilles, qui nous fait nous intéresser aux Alpes autant qu’aux Andes ou aux Landes et aux Pouilles. Lorsque Cézanne, trente-six mille fois de suite, va poser son cul devant la montagne Sainte-Victoire, ce n’est pas autre chose qu’il va scruter au dam du Parisien Zola qui n’y entrave que pouic, et c’est pareil pour Ramuz détaillant le détail des Alpes, des traits alpins et préalpins d’une humanité qui plisse les yeux de la même façon, quoique pas tout à fait et là gït le détail, des hauts gazons du Valais, aux flancs du Popocateplec, ou du Bhoutan à Lhassa dont les hautes maisons ressemblent à celles de Gambarogno, au bord du Lac Majeur où je serai demain.

Victor Hugo, génial auteur de L’Homme qui rit, faisait très fort dans la masse, au risque de sacrifier le détail. Or c’est le détail, Parisien de mes couilles, qui nous fait nous intéresser aux Alpes autant qu’aux Andes ou aux Landes et aux Pouilles. Lorsque Cézanne, trente-six mille fois de suite, va poser son cul devant la montagne Sainte-Victoire, ce n’est pas autre chose qu’il va scruter au dam du Parisien Zola qui n’y entrave que pouic, et c’est pareil pour Ramuz détaillant le détail des Alpes, des traits alpins et préalpins d’une humanité qui plisse les yeux de la même façon, quoique pas tout à fait et là gït le détail, des hauts gazons du Valais, aux flancs du Popocateplec, ou du Bhoutan à Lhassa dont les hautes maisons ressemblent à celles de Gambarogno, au bord du Lac Majeur où je serai demain.

Tout cela pour en venir justement aux lacs, et à la Librairie de la Maréchale sise à Morges, Switzerland. Les lacs alpins et préalpins, qui disparaîtraient dans un gloussement d’eau de vidure de bidet si l’on mettait à exécution le projet de raser les Alpes, n’ont point de pareils au monde ni de ressemblance absolue entre eux. Chacun a son bleu et ses rouges particuliers, ses verts et ses noirs à coulures adamantines, et de même la librairie de la Maréchale, à Morges est-elle unique au monde à s’appeler simplement la Librairie, rue des Fossés, qui a tenu jusque-là et tiendra parce que les Alpes tiennent, les Alpes et leurs détails.

Un Parisien devrait s’aviser enfin de cela : que les petits pays alpins et préalpins du monde entier sont immenses du fait même des barrières qui les enclavent. Si je fous le camp de Morges en direction de Montreux puis de Saint-Maurice en Agaune, de Sierre et des vallées grisonnes aux 18 nuances de langues et dialectes, puis en Appenzell où l’on vote sur la place publique main levée et joue du cymbalum comme en Moldavie, en passant par Saint-Gall de haute civilisation où Bâle et ses fumigations chimiques, en trois jours j’aurais changé plus souvent de pays qu’en roulant toutdroit de Mourmansk à Odessa.

Tout à l’heure je vais retrouver quelques amis écrivains à La Librairie où la Maréchale, ainsi appelée pour son zèle de vieux soldat au Service du Livre, nous convie pour un goûter public. Comme il fait un temps super, selon l’expression prisée des amateurs de Wellness, je présume que ce ne sera pas la foule, mais là encore c’est le détail qui compte. On va se retrouver avec quelques amis qui partagent le goût enfantin de lire et d’écrire, et nous serons là comme au temps des apôtres à vaillantes sandales, dans cette ancienne petite fabrique arrangée en librairie à fauteuils et tableaux choisis aux murs, sans rien de chichi pourtant. La Maréchale, pour ajouter au bonheur, a réuni sur ces mêmes vieux murs une galerie de portraits d’écrivains signés Horst Tappe, autre apôtre angélique qui savait éclairer le détail des visages. Tout sera donc vraiment bien. Soyons contents.

A l’instant cependant, contemplant le lac placide à Morges, me revient enfin le souvenir d’une peinture folle de Louis Soutter, foutant le feu rouge flammé au lac bleu noir sous l’orage. C’est alors, devant les Alpes, que la mer se déchaîne, mais va donc le faire voir à un Parisien… (A suivre)

Le Léman vu par Hodler, Courbet, Hermanjat et Louis Soutter. Sylviane Friederich, dite La Maréchale.

Le Léman vu par Hodler, Courbet, Hermanjat et Louis Soutter. Sylviane Friederich, dite La Maréchale.

Des pierres glaciaires de Bad Ragaz et de Günter Wallraff. D’une opinion de Daniel de Roulet que je conteste. Où Sean Penn montre le chemin à nos romanciers…

A Bad Ragaz, au bord du Rhin, ce samedi 9 juin. – Les plus beaux galets, il faudrait plutôt dire les plus belles pierres glaciaires de ce pays me sont apparues, pour la première fois, sur les marches d e l'escalier d'accès à la maison, à Cologne, d’un militant allemand mondialement connu pour ses actions de provocateur « entriste », du nom de Günter Wallraff. C’est en effet chez l’auteur de Tête de Turc et d’un fracassant reportage sur les méthodes de la presse d’Axel Springer, dans laquelle il s’est infiltré incognito, que j’ai découvert ces grandes pierres aux formes épurées et de coloris variables, du noir jais strié de blanc au rose ou au bleu translucide.

J’ai beau en vouloir un peu, à Günter, de considérer la Suisse d’un œil de sectaire gauchiste, ne voyant en elle qu’un vampire au cœur de l’Europe, qui ne serait enrichi que de l’argent des autres : je lui suis redevable de m’avoir révélé l’endroit où il a trouvé ces merveilleux cailloux que je contemple à l’instant, réfléchissant à tout autre chose en regardant couler le Rhin dans les eaux duquel on sent encore filer des relents de moraine brassée.

J’ai beau en vouloir un peu, à Günter, de considérer la Suisse d’un œil de sectaire gauchiste, ne voyant en elle qu’un vampire au cœur de l’Europe, qui ne serait enrichi que de l’argent des autres : je lui suis redevable de m’avoir révélé l’endroit où il a trouvé ces merveilleux cailloux que je contemple à l’instant, réfléchissant à tout autre chose en regardant couler le Rhin dans les eaux duquel on sent encore filer des relents de moraine brassée.

C’est à propos d’Engelberg où je me trouvais hier, à propos des géraniums aux fenêtres et de ce que Georges Haldas appelle le meurtre derrière les géraniums, à propos de la prison sans barreaux évoquée par Friedrich Dürrenmatt devant Vaclav Havel, enfin à propos d’une remarque du camarade Daniel de Roulet au Centre Dürrenmatt, lors d’un hommage posthume à celui-ci, que je réfléchis à cette idée, partagée par Alain Tanner, que notre pays ne se prête pas à la fiction du fait qu’il ne s’y passe rien.

Je pense au quidam au-dessus de tout soupçon qui a flingué, au Grand Conseil de la riche petite ville de Zoug, en septembre 2001, une quinzaine de personnes et y a fait autant de blessés. Je pense au jeune homme paumé qui a déchargé son fusil d’assaut dans un cinéma porno de Lausanne. Je pense au meurtre plus récent qui a coûté la vie à la championne de ski Corinne Rey-Bellet, pour ne citer que des faits divers sanglants, car il va de soi que les événements significatifs ne se bornent pas à cela, et je me rappelle alors La Promesse de Friedrich Dürrenmatt.

Avec ses grosses fables de plantigrade bernois, telle La visite de la vieille dame, Dürrenmatt a raconté la Suisse au monde entier, à en faire rêver Raul Ruiz, qui en a tiré un film. Et Sean Penn s’y est mis à son tour, en revisitant La Promesse, devenue The Pledge, qui se passe originairement en Suisse et qui vaut partout. La Suisse est riche en documentaristes talentueux, mais il est vrai que la fiction peine à mordre dans le vif de la réalité, qui n’est pas moins réelle qu’ailleurs, mais qui se feutre, se planque en effet derrière les géraniums. Quels films de Tanner, de Goretta ou de Soutter, considérés comme des réalisateurs engagés, ont-ils vraiment mordu dans le vif de la réalité helvétique avec des fictions ? Je n’en vois aucun. Les meilleurs films de ces virulents critiques sont, paradoxalement, des ouvrage de poètes, comme il en va de L’Ame sœur de Fredi M. Murer.

Avec ses grosses fables de plantigrade bernois, telle La visite de la vieille dame, Dürrenmatt a raconté la Suisse au monde entier, à en faire rêver Raul Ruiz, qui en a tiré un film. Et Sean Penn s’y est mis à son tour, en revisitant La Promesse, devenue The Pledge, qui se passe originairement en Suisse et qui vaut partout. La Suisse est riche en documentaristes talentueux, mais il est vrai que la fiction peine à mordre dans le vif de la réalité, qui n’est pas moins réelle qu’ailleurs, mais qui se feutre, se planque en effet derrière les géraniums. Quels films de Tanner, de Goretta ou de Soutter, considérés comme des réalisateurs engagés, ont-ils vraiment mordu dans le vif de la réalité helvétique avec des fictions ? Je n’en vois aucun. Les meilleurs films de ces virulents critiques sont, paradoxalement, des ouvrage de poètes, comme il en va de L’Ame sœur de Fredi M. Murer.

Quelle conclusion en tirer tandis que le Rhin file son long récit de concert avec ses belles pierres ? J’aimerais bien en parler avec le camarade Daniel de Roulet, qui m’écrivait hier un mail du Cap de Bonne Espérance ? Mais oui, Daniel, je sais qu’il est interdit de cueillir des pierres dans le Rhin…