En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Pour tout dire (96)

De la cuistrerie obscure en matière poétique, et du rire qu’elle nous valut, tel jour au Yorkshire avec le sémillant Bona Mangangu, à la lecture d’un inénarrable recueil de Philippe Beck, chastement intitulé Dans de la nature…

Nous aurons bien ri, cette année-là à Sheffield, avec mon ami Bona Mangagngu, compère de blog depuis des années et enfin rencontré en 3D, par les cafés et les quartiers et les musées et les jardins de Sheffield, autant qu'avec sa douce moitié.

Or un soir, pour stimuler pneumatiquement notre rire, nous aurons trouvé l'irremplaçable objet transitionnel d'un recueil de poësie poëtique trouvé par Bona pour 2 livres chez un bouquiniste, intitulé Dans de la nature et signé Philippe Beck, identifié sous le surnom de « l'impersonnage » par la critique de poësie poëtique en France française.

Dès les premiers vers que nous aurons lu de ce parangon de jobardise en sa 69e séquence, nous aurons immédiatement été mis en joie avant d’y trouver le leitmotiv de notre hilare complicité.

Et ces premiers vers les voici:

« À la question du coquillage,

je dois répliquer Non ».

Et pour ne point les laisser flotter comme ça, même s'ils restent emblématiques dans l'absolu du Projet du poète poëtique, les vers suivants doivent être cités dans la foulée « pour la route »:

« Les bergers musiqueurs

qui peuplent la future Bucolie

(Bucolie dans les branches du haut qu'assemble la tête) sont des ballons dans la Pièce

Colorée Pure, pas plus.

Le « Jardin Suspendu Spirituel ».

Car Pièce fleurit

le bouquet des essais

piquants et décriveurs

pour évoquer Muse (Effort

=Muse)

au milieu des animateurs ».

Or donc, ces « animateurs » nous auront mis en joie, mon compère Bona et moi. Dès la révélation de ces premiers vers de la 69e séquence de Dans de la nature (Flammarion, 2003) nous n'aurons eu de cesse de découvrir ceux de la 68e ainsi lancés:

« Dignes paquets d'expression

et universalité plaintive

ont de la peine à faire Lac.

Des groupistes se creusent,

comme les « Viens » inarrêtables,

Bruit entre feuilles, oiseaux,

pailles générales, poutres

exigent force d'être là

encyclopédiquement »., etc.

Déjà notre rire était propre à soulever, cela va sans dire, la réprobation des amateurs avérés de la poësie poëtique de Philipe Beck, « impersonnage » fort en vue dans les allées académiques et médiatiques, jusques aux cimes de l'officialité de la culture culturelle (il préside la sous-section poëtique du CNL, faut-il préciser), autant dire : un ponte, voire un pontife, et comment en rire ?

Cependant, aussi philistins l'un que l'autre, mon compère Bona et moi n'en finissions pas de revenir au seul Texte, comme Rabelais jadis et comme Léautaud naguère, en déchiffrant pareil galimatias, tel celui de la 7e séquence de De dedans la nature:

« Sa bouche est dans le paysage.

Il est rupture idyllique. Intolérée, et si aimable si l'oeil se lève,

redresseur. C'est Monsieur Transitif ».

J'entends encore le rire de crécelle de Paul Léautaud quand, dans ses entretiens mythiques avec Robert Mallet, il taille des croupières à Valéry ou à Mallarmé à propos de certaines tournures ampoulées ou obscures de leurs vers, dont la musicalité et le jeu des images n'ont évidemment rien à voir avec les vers aphones de notre « impersonnage ».

La poésie, surtout contemporaine, depuis les Symbolistes et Lautréamont, Rimbaud et les Surréalistes, regorge d'obscurités, et Baudelaire n'échappe pas aux images que le bon sens peut trouver absconses, comme l'a bien montré Marcel Aymé dans cet essai joyeusement impertinent qu'est Le confort intellectuel.

Or le vieux bon sens populaire ou terrien, relancé par le verve naturelle de Bono le Congolais, a cela de précieux et de tonifiant qu'il parie en somme pour la poésie la plus simple et la plus limpide, lisible par tous, dont l’eau claire nous désaltère depuis La Fontaine, etc.

Philippe Beck, Dans de la nature. Flammarion, 2003.

… Ce temple, de construction récente, est celui des Mammonites, dont la particularité du culte tient à l’offre très diversifiée de menus eucharistiques en packages conditionnés à l’emporter - on dit d'ailleurs, plus précisément, que certains signes attesteraient la faveur spéciale de notre nouveau Président pour la formule Mammon Meal…

Image : Philip Seelen

À propos de la sidérante beauté des Vivants d'Annie Dillard, l'anti-Trump absolu de la maison dans l'arbre. De la nécessité de passer d'une année à l'autre en marchant dans les bois ou le long des lacs. Que la fuite en avant peut être déjouée avant octobre 2017...

Il y a des années que j'avais ce livre à portée de main, mais l'idée de me plonger dans la lecture de ses 738 pages ne s'est imposée à moi que ces derniers jours, lorsque la date de notre prochain voyage en Californie a été fixée par Lady L et Madame sa fille aînée, au 18 avril 2017.

Message clair de ma subconscience: c'est là un passage possible vers ta Garabagne américaine, et je poussai donc la porte, et je fus au jardin sauvage des premiers temps de la découverte du nouveau monde par les enfants humains à cheveux en broussailles et autres têtes d'Indiens.

J'ai commencé de lire Les vivants au pieu, avant le lever du jour, et tout de suite j'en ai lu des phrases entières à Lady L. en train de pianoter sur l'écran de son smartphone, et cela me semblait aussi smart que les dernières nouvelles du monde: "Ada s'émerveillait de voir des rouge-gorges aussi gros que des canards, des feuilles de lierre grandes comme des assiettes, des feuilles d'érables aussi vastes que des plateaux "...

Ada, épouse de Rooney l’hirsute et mère de Clare le clair, porte encore au cœur la pierre froide de la mort du petit Charley, écrasé par la roue d'un des chariots qui ont porté les migrants sur trois mille kilomètres, jusqu'à cette côte forestière du lointain Ouest quasi nordique de ces abords de la frontière canadienne, où les pacifiques et industrieux Indiens Lummis se font régulièrement piller ou occire par les tribus descendues (armées par les Russes) de l'Alaska, et voilà ce que voit Ada: "C'était l'abrupt du monde, ou les arbres poussaient jusqu'aux pierres ".

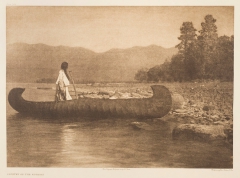

Le bras de mer qu'il y a là est celui du détroit de Puget, on voit là-bas des montagnes enneigées au-dessus du néant océanique, et Ada récite en silence :"Car nous sommes des étrangers devant toi, et des hôtes de passage, comme furent tous nos pères: nos jours terrestres ressemblent à une ombre et rien ne demeure". Et juste à ce moment passe un Indien à chapeau haut-de-forme dans une pirogue, dont le visage exprime "une subtile modestie".

Le grand art est simplissime. Des mains nues de Lascaux ou Altamira aux doigts de rose de L'Iliade ou aux contemplations attentives du philosophe dans les bois, la ligne ne se brise pas ni ne se précipite.

Dans le premier livre qui l'a fait connaître , Pèlerinage à Tinker Creek, Annie Dillard continuait en somme l'attentive contemplation de Thoreau qui continuait lui-même la prière muette de la Première Personne voyant soudain, ce qui s'appelle voir, le bouvreuil pivoine ou le Colorado comme du haut du ciel quand le crépuscule flamboie à Derborence, et voici que le jeune Clare, mirifique adolescent, plus grand à quinze ans que tous les hommes et si mince qu'une poignée de pois secs lancée contre lui ne pourrait l'atteindre("lui-même disait qu'il prenait son bain dans le canon d'un fusil"), découvre un Indien mort dans un canoë coincé entre les branches d'un aulne, un rictus aux lèvres et les cheveux abritant un nid de souris.

La première intention de travail venue à Thoreau fut, on le sait, de créer et de commercialiser la meilleure sorte de crayon qui fût, puis il laissa tomber. Ensuite, son don prodigieux de calculer les distances et les intervalles en fit un arpenteur recherché. Mais sa vraie musique se ferait dans son Journal et ce qu'on dit son chef-d'œuvre, Walden, devenu le livre de chevet ou de chemin de kyrielles de jeunes filles et de jeunes gens purs, telle l'intense Annie dont la mère effrayée lui dit un jour qu'elle se demandait ce qu'on allait faire d'elle...

Or que ferons nous de l'année 2017, sans attendre rien des célébrations grimacées d'un octobre de faux espoirs assassins ?

Les vivants n'ont rien à attendre des sectateurs hideux du culte du dieu Dollar. Donald Trump plastronnera au barbecue de marshmallow, et les Indiens éternels se sentiront plus vifs que jamais sur leurs broncos célestes en voyant s'agiter là-bas ce pantin cousu d'or volé - et nous avons choisi notre camp.

Notre Amérique nous attend au bord du fleuve et c'est tous les jours.

Tout à l'heure j'irai me royaumer par les bois ou le long du lac, mais à l'instant je lis ceci dans Les vivants: “Jeune homme, Clare déclarait volontiers qu’il adorait s’amuser. (...) Son visage était si allongé et anguleux, ses yeux si enfoncés dans leurs orbites et sa bouche si large qu’on disait qu’il ressemblait à Abraham Lincoln, les verrues en moins. (...) La génération de Clare fut la première à grandir parmi cette sauvagerie. Ainsi se croyait-il destiné à une gloire inéluctable, voué à un héroïsme encore mystérieux. On parlerait de lui, il allait accomplir de grandes choses, il allait secourir, conquérir, réussir. (...) Un hiver, il entreprit de lire des livres, un passe-temps qui devait ensuite l’occuper régulièrement, car la lecture le stimulait: il lut les essais de Carlyle, les pièces de Shakespeare et des récits de voyage”, etc.

À propos du Journal berlinois (1973-1974) de Max Frisch et des Polonaises de Jacques Pilet. Comment j’ai failli foutre le feu à la forêt de la Désirade, avant de “circonscrire le sinistre” avec l’aide de Lady L., de prendre un bain nordique “au niveau du couple” et de découvrir L’Appartement de ma grand-mère d’Arnon Goldfinger...

À propos du Journal berlinois (1973-1974) de Max Frisch et des Polonaises de Jacques Pilet. Comment j’ai failli foutre le feu à la forêt de la Désirade, avant de “circonscrire le sinistre” avec l’aide de Lady L., de prendre un bain nordique “au niveau du couple” et de découvrir L’Appartement de ma grand-mère d’Arnon Goldfinger...

Le panopticon est ce lieu fictif d'où je poursuis sans discontinuer mes lectures du monde, dont j'emprunte le terme à ce poste d'observation qui permet au surveillant-chef, dans une prison, de voir tout son monde sans bouger. Le lecteur-chef que je ne suis guère (un tribunal militaire m’ayant d’ailleurs condamné pour refus de grader...), se sent plutôt veilleur que surveillant, et jamais, de ma vie, je n'ai eu la sensation physique d'être dans une prison , sauf en rêve dans le cauchemar classique de la cage de fer ou du boyau souterrain.

Dans son célèbre discours prononcé à Berne en présence de son collègue dramaturge Vaclav Havel devenu chef d'Etat, Friedrich Durrenmatt compare la Suisse à une prison sans barreaux dont les détenus feraient eux-mêmes office de gardiens. La métaphore est énorme et naturellement exagérée, mais elle dit quelque chose de vrai sur un pays dont les habitants des siècles passés furent souvent contraints à l’émigration, ce que leurs descendants ont tendance à oublier en se repliant sur eux-mêmes dans la crainte d'avoir à partager leur coin de paradis présumé ou leur cellule capitonnée de protégés privilégiés du Seigneur.

Dürrenmatt est cité dans le Journal que Max Frisch tint à Berlin au début des années 70 (1973-1974) comme exemple de l'écrivain totalement investi dans son travail alors que lui-même se sent “sans projet” et doute beaucoup de ses écrits du moment. À 62 ans, Frisch est pourtant connu dans le monde entier, ses livres "anciens" se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires, et s'il a fui Zurich c'est qu'il en a assez d'être reconnu à tous les coins de rue; mais ça ne s'arrange pas à Berlin où le pharmacien et le banquier, le marchand de lampes ou l'apprenti tapissier ont tous lu l'un ou l'autre de ses livres, ce qui lui fait naturellement plaisir ("Je suis heureux de voir où vont mes livres") même s'il remarque que, peut-être, la non-reconnaissance le stimulerait plus que cette gloire qu'il n'est pas sûr de mériter; et le voici constater que le vol de sa machine à écrire lui serait plus dommageable que celui de sa Jaguar à 38.000 francs...

À Berlin, Frisch pense assez peu à son pays, mais ses observations sont d'une espèce d'honnêteté méticuleuse qu'on pourrait dire typiquement suisse, et la préparation de son fameux Livret de service l'y ramène, entre un aller-retour nécessité par la remise d'un prix littéraire et la réponse hautaine d'un conseiller fédéral a une lettre ouverte d'écrivains critiquant la politique d'asile de la Confédération, sur fond de polémique où lui-même est qualifié d'écrivain-devenu-riche et même propriétaire d’une “villa au Tessin”...

Les pages les plus étonnantes du Journal de Frisch ne sont pas celles où il parle des grandes questions politiques du moment mais plutôt celles qui touchent à sa perception de la réalité quotidienne, du sort des jeunes Allemands de Berlin-Est (qui croient à l’époque qu'ils n'en sortiront jamais) à la façon de vivre avec ses nouveaux meubles ou avec ses amis. À ce propos , l'épisode lié à la fin de son amitié avec Alfred Andersch, autre écrivain célèbre qui habite dans le même village tessinois que lui, est à la fois savoureux et indicatif d'une situation à éviter. Deux grands littérateurs risquant de se croiser tous les matins à la boulangerie ou à la poste de Berzona ? Aber nein !

On le sait aussi: le Journal de Frisch, même dans ses pages intimes, n'a rien du "cher Journal" des diaristes plus ou moins innocents ou candides: c'est un objet littéraire très construit, jusque dans ses ellipses parfois plus éloquentes qu'un long déballage . Exemple:"Parfois je m'étonne à l'idée d'avoir bientôt 62 ans. Aucune sensation corporelle. Je ne sens pas que d'ici quelques années ce sera la fin. Comme lorsqu'on jette un coup d'œil à sa montre: il est déjà si tard ?"

Il n'est pas encore "si tard”, en revanche pour le narrateur de Polonaises, premier roman de Jacques Pilet, journaliste de renom et (ex) patron de presse qui a choisi la fiction pour évoquer un pays qu’il connaît bien et dont il a commenté l'inquiétante évolution dans ses récents éditos de L'Hebdo.

Or le type en question, conseiller juridique dans une banque zurichoise, entre deux âges et divorcé d'une Juive américaine, possible lecteur de Frisch comme Pilet doit l'être à coup sûr, offre immédiatement à l'auteur une liberté de regard, de sensation et de sentiment, d'intime présence et de curiosité flottante dont le journaliste, si brillant fût-il, ne dispose jamais.

Sans faire de littérature au sens affecté de l'expression, Jacques Pilet parvient cependant rapidement à concevoir un espace romanesque crédible et intéressant, avec des personnages finement dessinés et des points de vue différenciés sur le monde actuel, ou plus précisément sur la Pologne d'après la chute du rideau de fer, sans que l'aperçu tourne au reportage ou à l'exposé politique.

Cela étant, passant d'Ischia (un salamalec à la mémoire de Visconti dont vous voyez la villa sur la hauteur) au Monte Cassino, ou l'emmène la Polonaise Karola dont il partagera la couche le temps d'une première nuit point trop romantique, le narrateur découvre la réalité historique de la participation des Polonais de l'armée Anders à la libération de l’Italie aux cotés des Alliés, qui impose un brin d'explication à l’auteur. Dans la foulée, celui-ci distille les notations comme les touches d'un tableau à la fois clair et vivant, phrases courtes et séquences bien distribuées dans le temps des personnages.

Je suis allé en Pologne une première fois en 1966, et mes souvenirs de tel cabaret souterrain de Cracovie, de la fantomatique usine à tuer d'Auschwitz ou d'un stade rassemblant la jeunesse socialiste pour manifester contre la guerre au Vietnam, me restent en noir et blanc, mais illico j'avais remarqué le ton résolu des jeunes filles dans leur réclamation de plus de liberté.

Quand j'y suis retourné en 1984, pour une grande exposition consacrée au peintre Joseph Czapski (ancien officier de l'armée Anders, soit dit en passant) des couleurs plus clinquantes avaient fait leur apparition avec les boutiques de Cardin et les espérances liées à l'après-communisme. Or je retrouve, dans le roman (dont je n'ai lu jusque-là que les deux premiers chapitres) de Jacques Pilet, les traces de ce noir et blanc autant que les couleurs plus ou moins criardes de la nouvelle société polonaise dont j’ai effleuré la réalité plus récente au printemps dernier pour l’inauguration du musée Czapski de Cracovie.

J'en étais là de mes notes sur les deux livres de Max Frisch et Jacques Pilet quand j'ai vu de la fumée s'élever d'un tas de feuilles mortes jouxtant la terrasse de la Désirade, sous les premiers arbres de la forêt.

"Le con !" me suis-je alors exclamé en me rappelant que je venais de balancer là-bas un plein seau de cendres encore tièdes de la cheminée, et me voici sauter sur un des trois extincteurs de la maison après avoir constaté que le tuyau d'arrosage récemment acquis pour le remplissage de notre nouveau bain nordique était trop court, et Lady L. de rappliquer en boitant sur sa jambe à peine remise de sa fracture, et les putains de flammes de s'élever du tas, et moi de courir au deuxième extincteur après avoir vidé le premier sans "circonscrire le sinistre", selon l'expression consacrée par les journaux, et l'eau sous pression du second extincteur de nous donner un peu de répit sans empêcher le fond du brasier de progresser, et ma bonne amie de trouver l'embout du tuyau d'arrosage permettant un jet à distance - ouf le louf ça finira par finir, et ça finit en effet, et nous aurons, au niveau du couple, fait œuvre pompière en moins de quinze minutes, évitant un feu de forêt qui se serait communiqué bientôt au chalet isolé sur sa hauteur, cramant 20.000 livres et une centaine de tableaux, mes 266 précieux carnets aquarelles en voie de transfert aux Archives littéraires de Berne, sans compter les innocentes bêtes de la forêt, etc.

Combien de lignes Max Frisch aurait il consacré à cet incident domestique virtuellement fauteur de désastre environnemental ? Je me le suis demandé après avoir retrouvé mon souffle - nous avons provoqué un feu de forêt en notre adolescence de sauvageons, dans notre quartier des hauts de Lausanne, et une vieille angoisse a ressurgi de ce souvenir avec son stress d'enfer - et l'eau chaude de notre bain nordique, trois heures plus tard, nous a fait oublier cette terreur momentanée.

Enfin le soir, autre partage au niveau du couple: Lady L. a attiré mon attention sur un docu israélien qu'elle était en train de visionner sur son laptop, et que j'ai regardé à mon tour en me connectant au site de la télé romande affichant "plus qu'un jour en ligne"...

Et c'était reparti pour un nouvel épisode d’un Travail de Mémoire me ramenant au Berlin de Max Frisch et à la guerre mondiale évoquée par Jacques Pilet dans Polonaises, à suivre l'enquête têtue d'Arnon Goldfinger, dans L'appartement de ma grand-mère, sur l'incompréhensible amitié liant le couple de ses grands-parents juifs allemands à un autre couple dont le conjoint, le baron Leopoold von Mildenstein, fut l'un des pontes du ministère de l'intérieur nazi , aux ordres de Goebbels et supérieur d'un certain Eichmann, recyclé après la guerre à la direction de la firme Coca-Cola et resté en relations cordiales avec les aïeux du jeune Israélien...

À préciser alors qu’en leurs belles années d’avant-guerre, les deux couples avaient voyagé ensemble en Palestine où le baron journaliste et pro-sioniste avait vu la terre d’accueil idéale de ces Juifs si encombrants en Allemagne...

Le Journal berlinois de Max Frisch relate les divers aléas de l’amitié de l'écrivain avec Günter Grass, suréminente figure de l'intelligentsia allemande, voire européenne, dont on se rappelle la soudaine disgrâce médiatique liée à son passé de jeune soldat de la Wehrmacht, exhumé de façon aussi peu glorieuse que lui-même l'avait caché.

Mais à la fin qui sommes-nous pour en juger ? C'est la question qui se pose à la fin du très troublant documentaire d'Arnon Goldfinger, quand celui-ci produit, à la fille du baron von Mildenstein, les documents prouvant que son père fut bel et bien une éminence grise du pouvoir nazi, à la fois impliqué dans la solution finale et pro-sioniste, blanchi et recyclé dans la nouvelle société qui nous a vu naître, etc.

À propos de la filiation et de l'avenir des bâtards, dans la vision de Shakespeare relancée par le dernier essai de Peter Sloterdijk. Sur le bourreau Sanson coupant la tête de son ancien employeur royal et sur Napoleon à son propre sacre. Sur les tenants guerriers et les aboutissants du mouvement Dada, et sur la récupération mercantile de l’avant-garde contemporaine.

Le dernier essai du penseur allemand Peter Sloterdijk, Après nous le déluge, s'ouvre sur une citation du Roi Lear de Shakespeare qui introduit une réflexion saisissante sur les ruptures de filiation historiques telles que la Révolution française, l'auto-sacre de Napoleon, la Première Guerre mondiale, la fondation du mouvement artistique Dada et l'avènement du communisme: "I grow, I prosper, now, gods, stand up for bastards !"

Le bâtard, autant que le traître ou l'usurpateur, est une figure négative centrale de l'univers shakespearien et du monde dans lequel nous nous agitons depuis la fin d'un présumé Âge d'or: il marque la rupture d'une filiation et d'une légitimité - réelles ou prétendues telles en invoquant la divinité pour faire bon poids, etc.

Les années Shakespeare de la bascule entre deux siècles, deux règnes et deux religions, font figure d'âge d'or théâtral avec d'immenses salles pleines de tous les publics et des pièces dont beaucoup font office de commentaires de l'actualité politique proche ou lointaine. Les rois s'étripent et les lignées s'emmêlent, mais l'on parle légitimité ou trahison avec l'assurance implicite qu'un ordre supérieur surplombe le désordre.

Shakespeare est ferré en matière de droit et ses pièces historiques, autant que ses tragédies, révèlent une pensée politique cohérente. La question de la légitimité et le dépassement de la violence par l'instauration d'un droit justifié et d'un ordre garant de paix ne sont pas traités par lui comme des thèmes abstraits mais s'ancrent dans la tragédie contemporaine et la mémoire des bons ou mauvais gouvernements antiques ou plus récents.

La légitimité de Shakespeare lui-même , en tant qu'auteur de pièces extraordinairement informées de tout et brassant une langue d'une prodigieuse vitalité, du plus savant au plus trivial, a nourri toutes les suspicions, surtout académiques, et plus précisément oxfordiennes, au motif qu'un type issu de la classe moyenne, sans titre de noblesse ni diplôme académique, ne pouvait avoir conçu une oeuvre si magistrale et qu'il y avait donc de l'imposteur sous roche s'appropriant les pièces de quelque grand seigneur.

Or une voix constitue le noyau de cette œuvre, reconnaissable et non comparable, et une vision du monde, certes multiple et même kaléidoscopique, mais tenue ensemble par une intelligence poétique fondée en unité, qui excluent l'hypothèse d'un grand littérateur à la Francis Bacon (hypothèse de certains) qui n'aurait pas pratiqué lui-même les planches et joué son rôle à tous les étages de la société, éventuel amant d'un prince et souvent absent de la maison...

Les puritains ont mis fin à l'immense brassage du théâtre élisabéthain et jacobéen dont quelques auteurs seulement ont survécu, un vrai miracle fondant la transmission des 37 pièces du Barde dont le quatre centième anniversaire tombait en mars dernier.

Ce thème de la transmission est d’ailleurs l'une des lignes de force de l'essai de Sloterdijk, dont la première partie est consacrée à une série de Leçons d'histoire à la fois originales et très éclairantes sur les grands moments de rupture ou de césure, à commencer ici par l'exclamation symbolique d'une roturière du nom peu royal de Jeanne-Antoinette Poisson, devenue dame de Pompadour et réalisant le rêve de toute midinette avant qu'un certain bourreau du nom de Sanson, d'abord fonctionnaire royal, ne coupe la tête de son propre roi au nom d'une nouvelle légitimité: Après nous le déluge...

L’épos napoléonien sort de nulle part et va dans le mur du temps, si l'on peut dire en raccourci, mais cet usurpateur de droit divin recyclé, figure shakespearienne à sa façon, va plus loin que quiconque en s'auto-sacrant avec l'aval d'un pape acquis de justesse, alors que pour la filiation légitime ce sera trop demander; et des empires survivants, peut-être plus légitimes mais non moins délétères, naîtra cette Grande Guerre consommant le chaos d'une Histoire sortie de ses gonds - pour citer Shakespeare une fois de plus.

Le récit de la naissance, dans un Café zurichois, du mouvement Dada, complaisamment célèbré cette années par ceux qui n'en ont évalué ni le sens ni les limites, est un grand moment, par Sloterdijk, de "relecture" de l'histoire des idées et des expressions artistiques du XXe siècle, avec un zoom significatif sur la fin pathétique de ce mouvement tiraillé entre auto-dérision, nihilisme et pacifisme, avant la grande récupération mercantile des avant-gardes devenues répétition de l'insignifiant.

"Les vrais problèmes de vrais philosophes sont ceux qui tourmentent et gênent la vie " écrivait Paul Valéry dans ses Mauvaises pensées, où l'exercice enfantin de la pensée interrogative est revalorisé au dam des pédants titrés et des faiseurs de systèmes clos.

Il y a dans les pièces de Shakespeare un sage, issu du peuple comme le merveilleux Dogberry de Beaucoup de bruit pour rien, type du gardien de la paix loyal et débonnaire à la fois, ou plus élevé dans la hiérarchie sociale, comme l'Ulysse de Troilus et Cressida, qu'on pourrait dire le médiateur de la pacification également représenté par la mère de Coriolan.

Une réflexion saine sur la démocratie actuelle, trahie par ceux qui s'en réclament pour en profiter à l'enseigne des nouvelles ploutocraties, devrait passer par la lecture de ceux qui "tourmentent et gênent la vie" en empêcheurs de tourner en rond, à savoir les poètes à la Shakespeare ou les artistes de la pensée à la Sloterdijk...

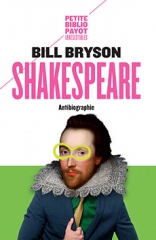

À propos de tout ce qu'on ignore de Shakespeare et de ce que ça nous apprend. De la comédie des spécialistes et des détectives sauvages à la Bill Bryson. Du regard panoptique de Roberto Bolańo et de l’approche la plus pénétrante, signée René Girard.

Il n'est probablement pas d'auteur au monde qui soit aussi connu que Shakespeare et dont on sache si peu de la personne réelle, à part Homère évidemment dont la figure mythique se confond avec celle des dieux ou demi-dieux antiques même si ses personnages inspirent encore une kyrielle de metteurs en scène plus ou moins stars et de jeux vidéo plus ou moins top.

Aucun spécialiste actuel n'aurait pourtant l'idée d'enquêter sur les préférences sexuelles du poète aux doigts de roses, comme s'il y avait prescription, alors que des bataillons de shakespeariens continuent de se chamailler à propos de l'identité réelle du destinataire des 126 premiers Sonnets qui feraient du chantre de l'amour hétéro un non moins éminent fondateur de la poésie gay, sans parler des innombrables questions relatives à son père John et à sa mère, aux sentiments qu'il éprouva pour son épouse ou pour son fils Hamnet (sic), aux royalties qu'il touchait sur ses pièces ( en principe du 6 %) et à la vraie raison qui le poussa à fuir Stratford en son jeune âge,etc.

En notre époque de muflerie généralisée faisant fi de toute privacy, où tout un chacun s'improvise paparazzo, la seule idée qu'un auteur de génie n'ait pas de profil, comme on le dit sur Facebook, qui nous permette de l'identifier à un réac antisémite ou à un humaniste transgenre, a un visionnaire post-colonial avant la lettre ou à un imposteur se la jouant troll d'avant La Toile, semble à beaucoup intolérable.

Or si nous ignorons tout de nombreuses périodes de la vie du Barde, nous apprenons énormément de choses sur nous-même en lisant les 37 pièces qui lui sont attribuées et qu'il a parfois écrites avec d'autres mains ou en pratiquant beaucoup le sampling d'époque consistant à relooker un canevas vieilli en fonction de la demande du moment et de sa fantaisie personnelle. On voit en outre la gradation des oeuvres, des comédies aux tragédies: le Shakespeare de Comme il vous plaira diffère du dramaturge sponsorisé par le roi Jacques, et ça nous en apprend autant sur l'âge du capitaine que sur l'époque. Or l’époque compte autant, chez Shakespeare et ses nombreux confrères élisabéthains plus ou moins tombés dans l’oubli, que l’individu William en son vécu personnel - comme on dit.

Le spécialisme ès Shakespeare est à la fois une discipline universitaire en soi, un sacerdoce ou une sorte de folie plus ou moins furieuse, selon les cas. La seule bibliothèque du Congrès de Washington possède quelque 7000 volumes consacrés à Shakespeare par autant de sourcilleux chercheurs, qui ont recensé 138 198 virgules dans ses écrits, 2259 occurrences du concept d'amour (contre 183 du concept de haine), pour un total de 884 647 mots répartis en 31 959 répliques et 118 406 lignes. Or on sait que le Barde n'a laissé que 14 mots de sa main...

Pour ma part, je n'ai rien appris de décisif en lisant la thèse d'un chercheur estonien d'origine malgache consacrée à L'entropie linguistique et informationnelle dans Othello, alors que le gai savoir dispensé par Bill Bryson dans son Antibiographie m'a non seulement été utile mais aussi agréable. Il me semble utile en effet de rappeler quels furent les codes vestimentaire ou alimentaires au temps d'Elisabeth the Firth où l'importation de la soie et la distribution du satin relevaient d'un contrôle économique royal, alors qu'avant Henri VIII , donc avant la rupture d'avec Rome, manger de la viande un vendredi était passible de pendaison. Est-il important de savoir qu'au temps où John Shakespeare, père du Big Will, qui fut amendé d'un shilling pour avoir laissé un tas de fumier devant sa porte, le fait de ne pas tenir ses canards à l'écart de la rue était également amendable ? Certes, autant que l'est l'inventaire effrayant des maladies du tournant de siècle dont la "sueur anglaise ", dite aussi “mal sans effroi”, vous tombait dessus le matin et vous faisait défunte le même soir.

Faire profession de foi catholique trop bruyamment, sous le règne d'Elisabeth, pouvait vous valoir d'être évisceré en public sans anesthésie, comme le subit le jeune Anthony Babington, par ailleurs soupçonné de complot régicide, mais cette effroyable époque avait d'autres bons côtés, comme toujours n'est-ce pas, et les comédies du Barde n’en finissent pas de l’illustrer avec une verve peu répandue chez les névrosés du XXIe siècle que nous sommes peu ou prou.

Les spécialistes manquent souvent d'imagination ou de vista panoptique, mais surtout les aveugle leur état même de spécialistes accrochés à leur sujet comme le goître à son goitreux. Dans le premier des cinq livres constituant le monumental roman-gigogne intitulé 2666 et paru après sa mort, Roberto Bolano, sous le titre de La partie des critiques, évoque quatre d’entre eux, de quatre nationalités différentes et réputés dans le monde entier pour leurs travaux sur l’oeuvre du plus grand auteur vivant de la planète - l’Allemand Archimboldo -, qui courent de séminaire en colloque et de communications en congrès, traquant par ailleurs l’invisible auteur, sans qu’on sache rien de précis de celui-ci ni moins encore du contenu de ses oeuvres, dont il n’est jamais question.

Inutile de dire qu’un même roman pourrait s’écrire sur les spécialistes de Shakespeare et leurs innombrables intrigues universitaires ou médiatiques, leurs love stories personnelles amorcées à Cambridge et relancées à Osaka ou en Floride, au gré des tournées de tel théâtre académique, sans qu’on apprenne rien non plus de décisif sur les pièces de Shakespeare abordée sous l’angle des Maux d’oreille et pulsions de meurtre dans Hamlet ou traitant de la question de savoir s’il est exclu de penser que Shakespeare ait été une femme ou le fils morganatique d’une reine.

Si le mérite de Bill Bryson, dans son antibiographie, est de s’en tenir très précisément au peu qu’on sait de la biographie du Barde, qui contraste évidemment avec tout ce qu’on sait de son entourage, qui renvoie aux pièces, lesquelles complètent le tableau, l’approche d’un René Girard, qui me semble l’un des meilleurs analystes du contenu de l’oeuvre sous l’angle d’une critique de nature à la fois anthropologique et littéraire, est évidemment tout autre et peut faire fi de toutes les questions anecdotiques se rapportant à la vie du Barde, pour se concentrer sur sa pensée et ses découvertes en matière de psychologie humaine ou de mécanismes sociaux et politiques.

À cet égard, et même si sa lecture des manifestations du mimétisme (selon lui fondamental dans la vision de Shakespeare lui-même) tend parfois au système voire à la réduction conceptuelle, la pénétration de son regard de lecteur, la qualité de son écoute et ses ressources de bon sens et d’humour restent inappréciables tout en laissant, au lecteur-spectateur, pleine liberté de juger, c’est le cas de dire, sur pièce...

Bill Bryson, Shakespeare, antibiographie. Poche.

René Girard. Les feux de l’envie. Grasset.

Roberto Bolaño. 2666. Folio Gallimard.

À propos de l'espérance en temps de cata annoncée. Ce que documente le film Demain sur des gens qui se bougent de par le monde. Que les bons sentiments nous sauverons des pavés de l'enfer du laisser-faire, du pillage des ressources terrestres et du cynisme.

Il fait ce matin un brouillard à couper au couteau, visibilité nulle mais je navigue à l'étoile espérance en attendant l’embellie avec la vieille conviction juvénile que tout peut changer - et je ne suis pas seul.

Ils sont en effet des milliers, des millions même, de par le monde, qui continuent de vivre et d'agir avec la même conviction que la rupture entre hier et maintenant n'est pas plus fatale qu'entre ce à quoi j'aspire ce matin en semant ce que j'ai à semer et ce qui poussera et fleurira demain.

Demain est un film de jeunes gens inquiets de constater que le monde dans lequel nous vivons est promis à la cata dans un bref avenir si nous laissons faire ceux qui le dirigent pour leur seul profit à court terme. Demain résulte du sentiment général, confus mais lancinant, que cela ne peut pas continuer.

C'est de ce constat d'époque que partait le précédent essai du penseur allemand Peter Sloterdijk, intitulé Tu dois changer ta vie, et c'est à la question quasi mythique aujourd'hui du Que faire ? - titre d'un roman de Tchernychevsky, paru à la fin du XIXe siècle et qui enflamma la jeunesse russe, préludant aux réponses d'un certain Lénine -, que le même Sloterdijk achoppe aujourd'hui avec son nouveau livre, prodigieux d'intelligence éclairante dans la masse touffue des savoirs, sous le titre non moins significatif d'Après nous le déluge.

Les jeunes enquêteurs du documentaire Demain récusent absolument cette formule hideuse de profiteurs égoïstes qui ne pensent qu'à piller les ressources de la planète sans considération de la survie de celle-ci.

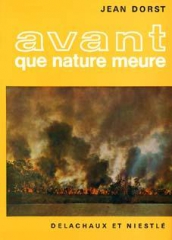

Or ce souci n'est pas d'hier. Je me rappelle plus précisément qu'au début des années 7o nous lancions, à l'enseigne du magazine dominical de La Tribune de Lausanne, une serie thématique intitulée S.O.S survie, dont l'un des premiers "lanceurs d'alerte, selon l'expression actuelle, était le biologiste et naturaliste visionnaire Jean Dorst, auteur d'un ouvrage prophétique paru en 1965 sous ce titre lui aussi bien explicite: Avant que nature meure, pour une écologie politique, faisant suite au Printemps silencieux.

À l'enseigne de cette série amorcée, notamment, par le procès des pesticides , j'ai eu l'occasion d'amorcer, piètre étudiant de la fac de lettres de Lausanne dont l'enseignement m'avait paru aussi terne que réducteur en ses débuts de pseudo-scientificité structuraliste ou siciologisante, ma fréquentation d'une université buissonnière de mon seul cru, avec moult lectures non académiques et autant de rencontres marquantes pour un jean-foutre dans la vingtaine - ainsi du moins devaient en juger mes anciens prof de lettres -, du polémologue Gaston Bouthoul évoquant les risques mortels pour l'espèce d'une démographie folle, ou du sociologue Edgar Morin devenu l'un des plus fins analystes de la complexité du monde, du physicien polémiste Leprince-Ringuet scrutant Le grand merdier, de l'africaniste Georges Balandier ou du commandant Cousteau, notamment.

L'expérience journalistique reste le plus souvent superficielle, mais je lui reconnais aujourd'hui l'inappréciable mérite d'avoir entretenu ma porosité à tous les aspects du vivant, de m’avoir ouvert à peu près toutes les portes et de m'exercer à un langage à peu près compréhensible sans atrophier ma poétique personnelle.

Et voici que la session 2016 de mon université buissonnière s'achève avec la traversée intégrale des pièces de Shakespeare, un séminaire américain consacré à Dave Eggers et sa fresque d'une sorte de dictature numérique, dans Le cercle, le visionnement dans notre ciné club virtuel du film documentaire Demain et la reprise, en atelier séparé, d'une autre série consacrée à la peinture (acrylique et huile alternes) du cliché par excellence que figure en Suisse le Cervin, ces jours tout bleu.

Là traversée du monde actuel par les jeunes enquêteurs du film Demain est réellement intéressante et non moins encourageante à de multiples égards. Je craignais un peu les hymnes positifs façon New Age ou babas trop cools, mais passer des nouveau jardins communautaires cultivés sur les friches industrielles de Detroit aux exposés lucides d'alter-spécialistes à la Jeremy Rifkin, ou de multiples initiatives en rupture douce avec la brutalité des prétendus monopoles agro-alimentaires, à la prise en charge des citoyens par eux-mêmes dont les Islandais se sont fait champions contre la collusion des banques et des politiques, est bien plus qu'une leçon lénifiante d'idéalisme hors sol: c'est notre avenir.

L'avenir est notre affaire, affirmait Denis de Rougemont dans un livre datant de la fin des années 70, et je me rappelle que l'auteur inspiré de L'Amour et l'Occident, que Malraux considérait comme l'un des hommes les plus intelligents qu'il eût rencontrés, me dit, à propos d'un entretien qu'il m'avait accordé à propos du terrorisme de l'époque, que l'Europe serait celle des cultures ou ne serait pas, et quarante ans après la question que je lui avais alors posé me revient: mais quelle culture ? C'était l'époque des derniers feux de la culture des maisons lancées par Malraux , précisément, dans la tournure prise sous Jack Lang, je revenais du festival de théâtre de Nancy et le méli-mélo de la culture en voie de nivellement par la masse et l'argent s'annonçait pour le pire. Inutile de préciser ce n’était pas de ce sous-produit de consommation que parlait Denis de Rougemont.

Or il n'est guère question de cette question, à mon sens fondamentale, dans le film Demain, sinon dans sa partie consacrée à l'éducation , mais on pourrait dire aussi que ce qu'on relègue aujourd'hui dans les rubriques dites culturelles, évoquant de plus en plus un zapping de surface, relève moins de la culture que tous les aspects de la mutation des pratiques de survie documentées par le film Demain et que tout se tiendra en réapprenant à lire.

De mon côté je me passe les 37 pièces de Shakespeare tandis que le brouillard se dissipe. J'essaie de rester attentif à la jeune littérature et au jeune cinéma en train de se faire et je me dis: peut vraiment mieux faire. Mais il y faudra du temps et l'obscure obstination de chacun, à l'écart de la meute hurlante.

Tu dois changer ta vie, dit Peter Sloterdijk. Tout peut changer, renchérit Naomi Klein dont ne parle pas le film Demain et qui fait cependant partie, elle aussi de la nébuleuse des lucides et des sensibles enragés à ne pas laisser faire les prédateurs. Jean Ziegler entrevoit pour sa part d’autres Chemins d'espérance et Jean-Claude Guillebaud nous fait dire qu'Une autre vie est possible.

Tu dois, il faut, il ne faut pas, ils ne doivent plus: ce pourrait n’être que words, words, words, et voici qu'un nouveau jour se lève et que c'est dimanche. Alors on se bouge à La Désirade: Je me lève à l’instant où Lady L. se couche en Californie, où elle se royaume ces jours avec nos enfants dont on espère qu’ils changeront le monde...

À propos de l'auberge espagnole shakespearienne et des multiples entrées du Globe. L'éclatant fronton de Denis Podalydès et la dégaine de tartare du Macbeth d'Orson Welles. La chape des puritains et le recyclage du politiquement correct.

Lire Shakespeare, à tous les sens du terme, autrement dit en déchiffrer les 37 pièces et les monter aussitôt imaginairement ou en 3D si l'on est Peter Brook, relève d'une expérience vitale qui échappe à toutes les écoles et tous les snobismes, à toute revendication nationale ou toute récupération politique ou idéologique, étant entendu (dixit Peter Brook lui-même) que le Barde déploie "une réalité faisant concurrence à notre réalité ", non pas en proposant un point de vue sur le monde mais en nous ouvrant un monde en lequel on voit mieux jusqu'à la plus impénétrable obscurité du monde, évoquée par une poésie à multiples voix.

Un acteur français peut-il comprendre cela ? Certes il le peut aussi bien qu'un savetier japonais ou qu'un pêcheur norvégien ou qu'une pharmacienne sarde: la preuve rutilante en est donnée par l'inapprecuable commentaire du comédien-auteur-lecteur Denis Podalydes, dont l'introduction au mirifique Album de la Pléiade paru en mars 2016, donc pile 400 ans et quelques minutes après la mort probablement certaine de Shakespeare, est à citer texto: "La lecture des pièces de Shakespeare est un voyage odysséen que seules permettent les très grandes œuvres. On y fait l'expérience de l'Histoire, du temps et de la diversité humaine, dans le sentiment exaltant de reconnaître l'un ou l'autre d'entre nous, soi-même enfin, d'exister et de se mouvoir dans une réalité objective dotée de toutes les contradictions, tant la vie de ces personnages, rois, princes, clowns, paysans, soldats, bourgeois, esprits, créatures mythologiques, hommes et femmes formant la plus hétéroclite des populations, nous point, nous déborde, nous bouleverse, nous emporte. Au détour d'une scène ou d'une réplique, à la Cour, sur un champ de bataille, dans une taverne, au Danemark, en Ecosse ou à Venise, dans la forêt d'Ardenne ou dans une île imaginaire, nous sommes saisis par un détail, une image, un trait qui ont à la fois la saveur immédiate du réel et là subtilité immatérielle de la poésie ".

C'est entendu: tout le monde aujourd'hui à une opinion et se croit obligé de la produire illico sur Twitter. Mais une opinion n'engage à rien sans examen patient et précis de l'objet. Parler de Shakespeare ou de Proust fait peut être chic dans les salons ou les réseaux sociaux qui en sont un nouvel avatar plus chaotique, mais cela n'a pas plus de sens que de n'en rien savoir et le dire tranquillement vu qu'on a déjà sa vie à vivre. Or Shakespeare est précisément la vie qu'on est en train de vivre ou plus exactement le miroir à la fois externe et intérieur que nous traînons depuis toujours le long de notre bonhomme de temps, de notre enfance ultrasensible et jusqu'à notre mort tout à l'heure.

Tolstoi à proféré l'opinion la plus stupide, même pas digne d'un perroquet numérique, en affirmant qu'il donnerait tout Shakespeare pour une paire de bottes nécessaire à un moujik va- nu-pieds. C'est dire que le cher comte ignorait que les gueux qui assistaient à Londres aux spectacles gratuits des scènes ouvertes construites à côté des bordels et parfois avec passages communicants, comprenaient Shakespeare sans avoir appris le russe.

Ainsi que le rappelle encore Denis Podalydès dans cet indispensable Album, l'histoire des théâtres construits dans les quartiers populaires, au temps de Shakespeare & ci, est indissolublement liée à une production d'époque florissante, en concurrence-opposition directe avec l'Université et l'Eglise, et s'explique autant alors le pseudo mystère de l'immense savoir humain et juridique, moral ou politique, littéraire ou théâtral (au sens de l'artisanat) de Shakespeare, et son succès phénoménal d'auteur bientôt capable d'offrir à ses enfants des play stations dernier cri.

Dans la version d'Orson Welles, Macbeth à la dégaine d'un cavalier tartare et le film semble russe à outrance, mais l'essentiel est là, contrairement à ce qu'ont prétendu les philistins américains ou français à la sortie de ce film "maudit" , et l'essentiel n'est pas moins totalement ressaisi par Akira Kurosawa dans Le château de l'araignée.

La réception de Shakespeare selon les époques en dit plus long sur celles-ci que sur celui-là. Je ne dirai pas que je donnerai tout le puritanisme anglais pour une pièce de Shakespeare, pas plus que celui-ci n'est anticlérical au sens des nouveaux réducteurs de têtes, mais le fait est qu'une terrible chape a pesé sur cette œuvre à mes yeux vitale et même "sainte" en sa profonde bonté, comme le calvinisme en nos régions, avec l'appui massif du Pasteur et du Pion, a congelé les imaginations et surveillé les conduites publiques et privées jusqu'à brûler des corps et traiter des âmes à l'électrochoc. Shakespeare, pas plus que Rabelais d'ailleurs, n'est pourtant obscène ni subversif sauf à s'opposer moralement et politiquement à l'obscénité et au terrorisme étatique des hypocrites et des imposteurs.

Il m'a fallu à peu près un demi-siècle, durant lequel j’aurai vu des quantités de versions de nombreuses pièces du Barde, pour découvrir la simplicité profonde d'une œuvre ressaisissant la complexité humaine dans un langage que ses multiples registres font parler à tous au gré de ses degrés, et sa communicative vitalité. Oui, comme le dit Denis Podalydès, “la lecture des pièces de Shakespeare est un voyage odysséen” et demain je passerai des tragédies aux comédies, à la rencontre à Venise de Shylock, tout en ne cessant de multiplier les regards latéraux sur le théâtre du monde...

À propos d'un mot de la Pompadour qui nous plombe l'horizon et la mémoire, dont Peter Sloterdijk a fait le titre de son dernier livre, Après nous le déluge. Des tenants variables de la bâtardise, du fils de Dieu aux rejetons du ressentiment mondialisé, en passant par les traitres de Shakespeare...

Plus on avance en âge et plus on est tenté de recourir à la formule traduisant par excellence le désenchantement ou le repli dans la seule jouissance du présent: après nous le déluge...

Or plus j'y pense et plus l'expression me révulse, et particulièrement quand elle émane d'anciens progressistes idéalisant leur jeunesse et crachant sur le monde à venir, sans parler des cyniques pour lesquels le profit immédiat seul compte et qui par exemple, s'agissant de l'avenir de notre planète, se contentent de balancer à l'instar des Trump de tout acabit: après nous le déluge...

Le sentiment que traduit cette expression remonte sans doute à des temps anciens, mais c'est la marquise de Pompadour qui en a fait un mot quasiment historique après la défaite des troupes françaises à la la bataille de Rosbach, anticipant une bascule de la société française dont la maîtresse de Louis XV, bâtarde née Poisson et devenue l'incarnation de la parvenue aussi brillante que jalousée, aura peut-être pressenti la fin avant le déclin personnel de sa success story, et par conséquent carpe diem en attendant les soviets: après nous le déluge...

Peter Sloterdijk est l'un des penseurs contemporains les plus attentifs au monde tel qu'il est ( et non tel qu'on le fantasme à droite autant qu'à gauche), mais c'est souvent par des détours inattendus, voire par quatre Chemins, qu'il va droit au but.

La réflexion marquant l'ouverture de son dernier essai , précisément intitulé Après nous le déluge, mais dont le contenu dit plutôt que c'est maintenant que ça se passe et qu'on ferait bien de se rafraîchir la mémoire avant de se retrousser les manches, porte précisément sur l'espèce de révolution privée vécue par la fille du peuple devenue "reinette" comme une voyante l'avait prédit à sa mère, quelque décennies avant le grand chambardement dont sortira la "révolution permanente" et la nouvelle représentation du progrès amnésique des "temps abyssaux " que nous vivons en attendant qu'un Donald Trump le répète à tous les ennemis de sa nouvelle nation de marshmallow contaminé : après nous le déluge.

Quand les sorcières prédisent à Macbeth qu'il va devenir roi, elles ne font en somme qu'exprimer un désir qu'il y a en lui, de même que la mère de la petite Jeanne-Antoinette Poisson, quand celle-ci entama sa neuvième année, ne demandait qu'à croire la prédiction de la diseuse de bonne aventure lui soufflant que la gamine conquerrait un jour le cœur du Roi.

"Je grandis, je prospère / Allons dieux, tenez pour les batards !", s'exclame le fils illégitime de Gloucester dans Le Roi Lear, révolutionnaire "privé" à sa façon dont Sloterdijk cite d'ailleurs l'invective en exergue de son livre.

On sait l'énigme à multiples couches qui entoure la personne réelle de Shakespeare, dont l'œuvre m'apparaît aujourd'hui comme la cristallisation d'une sorte de génie poétique collectif qu'il serait vain de réduire à la vanité d'un copyright strictement individuel. Comme Dante conclut le Moyen Âge dans sa Commedia à triple couche, Shakespeare y va à grandes louches sans loucher sur la Trinité bricolée, brassant tous les passés pour déchirer nos illusions paradisiaques à bon marché.

Dans le chapitre vertigineux intitulé Le bâtard de Dieu, la césure de Jésus, Peter Sloterdijk pose la question que le bon Joseph, ouvrier du bâtiment, n'a cessé d'éluder, cela faisant de lui le premier croyant de la chrétienté à multiples couches et retouches.

Or il y a du sage et du bouffon shakespearien chez l'extravagant penseur allemand s'interrogeant sur l'Europe et l'impôt, l'étrange relation du jeune Jeshua Ben Josef avec son père de substitution et l'exaltation picturale à multiples couches de la sainte famille, l'urgence de dépasser lentement Freud et Marx et Nietzsche et Deleuze et Guattari quitte à requalifuer la notion de Degree conçue et développée par Shakespeare dans ses tragédies politiques - avec des exemples toujours valables aujourd'hui, qu'on retrouvera dans Troïlus et Cressida autant que dans Coriolan -, et qui devrait nous aider à réfléchir hic et nunc sur l'abâtardissenent chaotique du monde où Nabilla relance, le génie en moins, le rêve de carton pâte de la Pompadour et du clown Donald...

À propos de l'influence de Shakespeare sur le cinéma et les séries anglaises. De l'horreur de Happy Valley et de l’irradiante bonté de la revêche sergente Cawood. De l’anti-biographie du délicieux Bill Bryson et du pétrole trouvé dans le jardin du chercheur shakespearien Charles Wallace...

Il a fait cette nuit dernière nuit une tempête qui martelait nos monts dans un chaos de vent glacialement brûlant, sur fond de sourdes clameurs ou j'ai cru reconnaître les voix des trois sorcières à barbes annonçant à Macbeth son noir destin, et dans les vociférations de l'une d'elles surgissait soudain le nom d'Alep...

C'est dire que Shakespeare est partout quand on est attentif au monde tel qu'il est dans son apparence incessamment mouvante, à l'image d'un océan déchaîné, et tout à l'heure le roi fou balancera sa réplique fameuse où il est question du nonsense de la vie, qui ne rend compte à vrai dire que d'un aspect de la vision du Barde, lequel module aussi la bonté et la féerie, la douceur et la fantaisie.

Shakespeare est resté omniprésent en Angleterre élargie (via les landes écossaises et les bordels des paroisses irlandaises, les pubs indiens pleins de vieux punks et la jungle malaise aux tigres rugissant avec l’accent cockney), comme le Brexit le rappelle à sa façon politiquement incorrecte et comme on le vérifie dans le cinéma et jusque dans les séries de l'univers shakespearien élargi (incluant les saisons terribles de Broadchurch ou de Vera et plus encore de Happy Valley, sans oublier les films de Ken Loach et Stephen Frears), lequel univers n'est que la réfraction panoptique de l'univers universel plein de bruit et de fureur au fond de la nuit duquel chante le rossignol.

Happy Valley atteint, dans sa 2e saison, un summum d'atroce beauté qui n'a d'égale, à mes yeux, que l'esthétique panique du cinéaste autrichien Ulrich Seidel, auquel il manque juste un zeste de bonté pour être vraiment shakespearien.

La blonde sergente de Happy Valley, au contraire, est shakespearienne par la lumière de son sourire irradiant sa sale tronche de flic dont la fille s'est suicidée, et qui protège son petit-fils des atteintes encore possibles de son père psychopathe pour le moment en taule. Traversant les 6 épisodes de cette deuxième saison de Happy Valley, deux autres personnages illustrent la part d'ombre de l'univers shakespearien, sous les dehors effrayants du perpétuel souffre-douleurs devenu criminel maniaque à rituels répétitifs, et de l'inspecteur adultère étranglant sa maîtresse et faisant porter au tueur en série la responsabilité de son meurtre.

C'est entendu, Monsieur le pédant grave et Madame la docte pincée: les séries alignent les stéréotypes et les clichés, mais on pourrait le dire aussi des pièces de Shakespeare ou des romans de Dickens sans entrer dans le détail que se disputent le Diable et le bon Dieu comme chacun sait .

Or le détail de Happy Valley, du point de vue plastique (un composé de brumes brunes traînant sur les landes grises à nuances vertes ou vieux rose, et d’intérieurs saturés de rouges sanglants et de verts non moins passionnels) autant que sous l’angle sociopathique ou métapsychique, est formidablement significatif quant au signifié et au signifiant, à cela s'ajoutant des dialogues d'un constant humour plus ou moins vache et une interprétation collective sans faille, là encore avec des acteurs shakespeariens, du môme génialement candide à la soeur poivrote de la sergente (la monumentale et hypersensitive Sarah Lancashire) , en passant par la déchirante figure de la mère du serial killer flinguant son propre fils...

Shakespeare n'en remet pas plus que la vie qui, à ses heures, est si jolie. Aux dernières nouvelles (détail privé), le vent fait une pause sur le tarmac de Genève Airport tandis que je reprends la lecture de l'anti-biographie de Shakespeare du délicieux marcheur américain Bill Bryson dont Lady L. se régalait ce printemps des récits d'arpenteur de l'Angleterre.

S'agissant du Barde, Bill Bryson montre la même alacrité curieuse en relevant d'abord, pièces en mains ce que tout le monde sait par ouï-dire, à savoir qu'on sait très peu de chose de la vie du mystérieux "Willm Shaksp" dont on ne garde que quatorze mots écrits de sa main sur les neuf cent mille de ses écrits homologues, et qui a déjà rendu mabouls d'innombrables chercheurs , tels l'impayable prof américain Charles Wallace, flanqué de sa savante moitié Hulda qui passèrent à Londres des années à éplucher des milliers de documents pour en tirer deux ou trois information biographiques décisives.

Or comme une découverte peut en cacher une autre à venir, ainsi que le montre surabondamment le théâtre du Big Will et le rappelle malicieusement Bill Bryson, le chercheur Wallace, revenu au Nebraska, finit par trouver du pétrole dans son jardin au point de devenir "immensément riche et médiocrement heureux"...