Que notre joie demeure

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

En mémoire de la cérémonie des adieux à Lucienne, alias Lulu, alias Luke, alias Lady L., en présence de sa famille et de ses amis, à la chapelle de Montoie près Lausanne, le lundi 20 décembre 2021.

Merci à toutes et tous qui nous ont rejoint pour ce que Sophie et Julie ont appelé une Cérémonie de lumière, et merci à ceux qui sont avec nous en pensée.

Lucienne avait choisi le Kyrie de la Messe solennelle de Berlioz que nous venons d’entendre, dont elle aimait la gravité majestueuse et l’éclat. Elle m’avait dit l’importance, pour elle, de la signification du mot Kyrie, marquant l’imploration. La musique parle en deça ou au-delà des mots : elle est pure émotion. Mais c’est avec les mots – nos pauvres mots - que nous nous parlons, et je commencerai par en dire quelques-uns qui vous rappelleront, je l’espère, la présence de Lucienne au prénom de lumière.

J’ai dit les mots LUMIÈRE et PRÉSENCE. Je dirai maintenant les mots que nous nous sommes répétés ces derniers mois, qui traduisaient son courage devant la Bête, comme elle appelait sa terrible maladie, et le regard qu’elle portait sur sa vie écoulée, et c’étaient les mots SÉRÉNITÉ et RECONNAISSANCE

Lucienne se défiait des grands mots. Elle leur préférait ceux de la simple vie et des relations aussi chaleureuses que respectueuses. Le mot BIENVEILLANCE lui allait bien, qu’en enseignante spécialisée elle disait EMPATHIE. Si elle ne se payait pas de mots, c’est aussi qu’elle savait, d’expérience, les effets des mots qui font mal. C’est ainsi que le mot INDULGENCE me vient en pensant à sa façon d’accueillir les autres, et notamment tous les jeunes gens débarqués de pays en guerre ou en difficultés auxquels elle enseignait le français. Et pour sa détermination à résister à l’idée même du mal, je dirai le mot INTRANSIGEANCE.

De fait, malgré sa générosité, sa gaieté naturelle et son humour, Lucienne ne s’aveuglait pas et le mot LUCIDITE m’a été répété maintes fois, à son propos, par celles et ceux qui l’ont assistée ces derniers mois, le mot COURAGE et le mot DÉTERMINATION.

Pour celles et ceux qui l’ont aidée à affronter la Bête, le mot CONFIANCE convient le mieux, et c’est en son nom, qu’avec Sophie et Julie, Florent et Gary, nous tenons à les remercier sans pouvoir les citer tous : merci au docteur Alexandre Hobi, notre médecin de famille, et à la doctoresse Anna Dolcan, au service d’oncologie du CHUV, à Lionel Briquet pour ses bons soins de physiothérapeute et à Léonard Chabloz, qui a stimulé son énergie et l’a apaisée en praticien du shiatsu, merci à toutes les bonnes personnes de l’équipe mobile des soins palliatifs de Rennaz et du CMS de Montreux pour leur aide à celle qu’une voisine et amie a justement qualifiée de belle personne…

Où il est question d’un rite matinal au niveau du couple. D’une vieille angoisse et des moyens de l’exorciser. Qu’il est plus doux qu’on ne croirait de se retrouver avec qui l’on aime dans le ventre du loup.

Pour L.

Quand je me réveille j’ai peur du loup, me dit-elle et ça signifie qu’elle aimerait bien son café grande tasse, alors du coup je la prends dans mes bras un moment puis je me lève comme un automate bien remonté.

Je prends garde à tout. Le café passé, tandis que je pense à autre chose, je me dis: pas le jeter, pas oublier de chauffer le lait, pas oublier qu’elle est sans sucre, pas oublier qu’elle l’aime bien chaud mais pas trop.

Je ne sais comment font les autres. Se font-ils plutôt servir ? Me trouveront-ils en rupture d’observance des lois non écrites de la confrérie des mecs ? Je ne sais et d’ailleurs n’en ai cure, mais je précise qu’il n’entre aucune espèce d’asservissement dans cette coutume que nous perpétuons chaque matin avec un sourire partagé. Ce n’est pas pour arranger la paix des familles que je fais ça, pas du tout le style répartition des tâches au sein du couple et consorts.

La seule chose qui compte à mes yeux, c’est rapport au loup. Cette histoire de loup me fait toucher à sa nuit. Il y a là quelque chose qui me donne naturellement l’élan des chevaliers de l’aube, et voilà tout: je lui fais donc son café, ensuite de quoi nous nous préparons à nous disperser dans la forêt.

Mon amour a peur du loup, et ça lui fait une tête d’angoisse, mais c’est aussi l’un des secrets de notre vie enchantée en ces temps moroses où d’invisibles panneaux proclament à peu près partout que le loup n’y est pas, n’y est plus, si jamais il y fut.

Mon amour est une petite fille perdue dans la forêt, et comme alors tout devient grand à la mesure de sa peur: tout retentit et tout signifie dans le bois de la ville. C’est immense comme l’univers, et le quelque chose de mystérieux qu’il y a là-dedans peut se transformer à tout moment en quelque chose de menaçant. Mais aussi la présence du loup nous fait nous prendre au jeu. Dans la pénombre des fourrés, sous le drap, je mime volontiers le loup qui guette, et mon amour prend alors sa petite voix, et de savoir déjà la suite du conte nous rapproche un peu plus encore.

Nous voyons la chose comme en réalité: la ville est un bois, les rues sont les allées de notre existence et à tout moment se distinguent des chemins de traverse et des raccourcis parfois encombrés d’obstacles que nous devons surmonter à tout prix.

Le conte dit en effet, tout le monde le prend pour soi, que nous avons une mission précise à accomplir. Nous nous représentons le panier de victuailles avec la galette et la bouteille de vin. C’est dans ces obscurités, là-bas, que se trouve une masure dans laquelle nous attend notre innocente mère-grand au bonnet de dentelle.

Nous ne nous demandons même pas pourquoi cette sacrée mère-grand a choisi ce logis. Nous y allons et plus encore: nous nous réjouissons. La présence du loup nous fait nous serrer l’un contre l’autre. Parfois je mordille le cou de mon amour pour lui faire bien sentir que ce n’est pas de la blague. Elle prend alors sa voix toute menue, comme elle prendra tout à l’heure la voix éraillée de mère-grand, tandis que j’énonce le conte et me prépare à lâcher la phrase la plus fameuse:

- C’est pour mieux te manger mon enfant !

C’est une sorte de formule de magie qu’il me suffit de dire pour que se rejoue la scène la plus attendue avant que tout, ensuite, nous paraisse de nouveau soumis à l’ordre des choses.

Le loup nous recommande de nous attarder en chemin, et c’est pourquoi nous le considérons comme une espèce de cousin de bon conseil. Ensuite, si nous y resongeons sur les lieux de notre tâche quotidienne, nous nous disons que le séjour dans le ventre du loup n’était point tant inconfortable; et nous nous revoyons sous le drap: lovés l’un contre l’autre, dans cette espèce de sweet home qu’est le ventre du loup.

La journée, ensuite, devrait être purgée de toute angoisse. Dehors, tout semble aussi bien retrouver un air plus familier. Pour un peu nous goûterions au biscuit chocolaté des buildings, si nous n’étions pas si pressés. En attendant nous sommes rassurés, mon amour et moi: tout ce qu’il fallait dire et faire l’a été. Le jeu voulait que je me dresse devant elle, et je me suis dressé. Le jeu voulait qu’elle déjouât la menace, et elle l’a déjouée. Nous nous sommes pris au jeu et cela nous a donné la force de nous relever. Et même si le fin mot de tout cela nous échappe encore, nous pressentons déjà que demain nous jouerons de nouveau à nous faire peur.

À propos du rêve américain selon Philip Roth devenu fantasme de pacotille, et de l'intéressante réalité américaine documentée par les séries télé. De ce qui rapproche et sépare Donald Trump et le jeune imposteur de la série Suits (Avocats sur mesure). De ce qui rapproche et sépare Donald Trump et le populiste suisse Christop Blocher sous le regard de Shakespeare...

Il faut lire ou relire Pastorale américaine, premier volet de la trilogie romanesque de Philip Roth, pour se rappeler ce qu'a été la renaissance du rêve américain, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, incarné par un héros blond et juif, champion sportif et loyal à la patrie. Le génie du plus grand romancier américain vivant, outrageusement "oublié " par les jobards de l'Academie de Stockholm, à toujours été de prendre le contrepied du conformisme de son pays, à commencer par celui de son milieu de Juifs de Newark, dans Portnoy et son complexe; mais c'est avec autant de tendre loyauté que d'esprit critique qu'il a rendu justice à son père dans Patrimoine, et autant de verve qu'il a pourfendu la nouvelle posture du politiquement correct dans La Tache, troisième volet de sa trilogie américaine.

Soixante ans après, l'on voudrait nous faire croire que l'élection de Donald Trump marque le renouveau du rêve américain contre, précisément, le politiquement correct. Double imposture évidemment, puisque le rêve d'une société plus juste et plus ouverte s'est transformé en fantasme de pacotille frotté de racisme sélectif, alors que le politiquement correct - disons le nouveau conformisme de gauche - cristallise l'indignation vertueuse des "réalistes" et des profiteurs cyniques.

Réagissant à l'élection de Donald Trump à la présidence américaine, qui ne l'a pas étonné, le philosophe allemand Peter Sloterdijk, à mes yeux l'un des "poètes" les plus originaux de la pensée contemporaine, redéfinit la mouvance populiste comme une "croyance dans la faculté salvatrice des incompétents, dans l'innocence de l'incompétence ".

Or comment faut-il l'entendre ? La campagne de dame Clinton a-t-elle manifesté plus de compétence que celle du sieur Trump ? Et le fait que celui-ci n'ait aucune expérience politique caractérise-t-il son incompétence ?

Comme j'ai visionné cette nuit la 5e saison de la très addictives série Suits (Avocats sur mesure), l'idée de comparer l'ascension sociale fulgurante du jeune Mike dans l'un des meilleurs cabinets d'avocats new yorkais, où il s'est introduit sans avoir passé par Harvard, en jouant de son seul talent, à la carrière guère plus conformiste de Donald Trump, m'a paru éclairante par l'analogie apparente de ces success stories et leur antinomie profonde.

De fait, le jeune pseudo-avocat non titré de la série, quoique prodigieusement doué et s'élevant bientôt au niveau des meilleurs, ne se vante jamais de son manque de toute formation universitaire. Compétent "sur le terrain" il reste un fraudeur sur le papier et craint à tout instant qu'on le démasque, et plus encore que ses amis du célèbre cabinet, devenus complices, n'en pâtissent avec lui.

À deux heures du matin, la nuit dernière, Mike se présentait à la porte de la prison après avoir "pris sur lui" pour sauver ses confrères, et c'est parti pour la 6e saison. Quant à Trump, il est au contraire fier de ses fraudes et fait de son incompétence en matière politique un argument en sa faveur. Double escroquerie qui se moque également des diplômes et des lois, puisque le fric est à la fois juge et partie.

Les "poètes", comme un Philip Roth ou un Peter Sloterdijk, le Dürrenmatt de La visite de la vieille dame ou l'universel Shakespeare, font toujours du plus simple avec du très compliqué, sans vider la réalité de sa substance.

De très compétents universitaires jettent, sur le genre combien populaire des séries télévisées, un regard dignement condescendant, sans y aller voir, et j’estime qu'ils ont tort. Je pensais comme eux il y a encore deux ans de ça, sans me prévaloir d'aucun autre titre universitaire que celui de Docteur Honoris causa de l'Academie mondiale des rues et clairières. Voir Lady L regarder Les experts me faisait presque honte, sanglier que j'étais. Puis j'ai découvert The Wire (A l'écoute) et sa fresque incroyablement vivante et intelligente, humainement richissime et sociologiquement révélatrice, des dessous et des coulisses de la ville de Baltimore; et dans la foulée de cette docu-fiction exemplaire j'ai vu plus d'une centaine de séries américaines, anglaises, nordiques ou d'autres provenances - mais pas une ne trouvant grâce à mes yeux en langue française ou suisse allemande - , qui m'ont souvent plus appris ou touché que nombre de romans à prétention plus "littéraire ".

La faiblesse majeure du cinéma suisse, et plus précisément romand, autant que de la littérature romande et suisse, à quelques exceptions près, tient à leur manque de sérieux en matière de scénarios et de naturel et de vraie poésie en matière de dialogues. De même les séries françaises restent-elles terriblement "théâtrales", emphatiques quant à l'interprétation et sans comparaison, du point de vue de la perception des réalités sociales , avec leurs homologues anglo-saxonnes ou nordiques. Les purs littéraires nos régions peuvent dauber tant qu’ils veulent sur les artifices techniques auxquels se réduirait selon eux la littérature américaine, et a fortiori le cinéma hollywoodien. C’est ignorer que celui-ci s’est construit avec de grands écrivains et que les séries télévisées (notamment à l’enseigne de HBO) fédèrent des réalisateurs de premiers rang, des scénaristes hors pair et des comédiens à l’avenant.

Quoi de commun entre l’état de la narration dans notre littérature ou notre cinéma et l’avènement de Trump, le loyauté du jeune Mike Ross et la duplicité du populiste suisse Christoph Blocher se réclamant de noble valeurs et refusant d'accueillir les migrants sur la pelouse sécurisée de son château de milliardaire ? Je dirai tout à trac: Shakespeare.

En version Disneyworld , Donald va nous la jouer 5e saison de House or cards, mais on attend un scénar plus détaillé, idéalement inspiré par l'auteur de La Tempête, pour les saisons suivantes,etc.

Ce qu'attendant je vais balancer ces notes de mon TOUT DIRE matinal sur Cloud avant de lancer sur mon Top Computer le DVD de Macbeth genre série gore, voire Gomorrha, à l'écossaise ...

À la fenêtre le blanc de la neige reflète pour l’instant notre conscience immaculée de Suisses au-dessus de tout soupçon. Snoopy me scrute avec l’air de se demander si l’existence précède bien l’essence, puis soupire avant de retourner à son propre roman...

À propos de la morosité désabusée et de l'optimisme béat voire béant. De l'hédonisme morose et des raisons déraisonnables d'espérer. Qu'une autre vie est possible et que ce n'est pas une rêverie creuse. Quand Toni Morrison et Hölderlin la ramènent. De l'expérience humaine et de la vraie nouveauté documentée par le film Demain...

Pour Sophie et Florent, Julie et Gary, Lady L. et les autres...

"Au milieu des pires saloperies humaines perdurent leurs contraires: entraide, détermination, vitalité, projets, courage, douceur", écrit Jean-Claude Guillebaud dans un grand petit livre datant de 2012 et réédité récemment, dont le titre proclame tranquillement qu'Une autre vie est possible et qui relance notre indignation contre la morosité désabusée de ceux qui ne croient plus à rien, sans donner pour autant dans un optimisme que Georges Bernanos qualifiait de "fausse espérance à l'usage des lâches et des imbéciles ".

Avant d'être l'auteur d'une série d'essais très éclairants sur notre époque et un passeur d'idées nourri des meilleurs esprits de la France intellectuelle non inféodée aux idéologies mortifères ou aux modes volatiles (de Jacques Ellul à Edgar Morin en passant par Michel Serres et René Girard), Jean-Guillebaud fut le témoin, sur le terrain, des "pires saloperies humaines", du Vietnam au Liban ou du Biafra à Sarajevo, notamment.

"Le cynisme me fait horreur", poursuit -il. "Et la désillusion m'apparaîtrait comme une trahison. Mon optimisme n'a pas "survécu" aux famines éthiopiennes , aux assassinats libanais ou aux hécatombes du Vietnam. Tout au contraire, il leur doit d'exister, il s'est nourri et fortifié de ce que j'ai vécu là-bas."

Ce grand reporter qui ne se la joue pas star du scoop mais accorde autant d'attention aux "pires saloperies humaines" qu'aux gestes moins spectaculaires de la solidarité et de la survie obstinée, fonde sa réflexion sur l'observation de ce qu'il y a de meilleur dans notre espèce à double face d'ombre et de lumière: "De façon très concrète, cette espérance correspond à des maisons dix fois détruites et dix fois reconstruites, à des répressions policières mille fois défiées, à des iniquités dénoncées, à des familles endeuillées mais à nouveau debout, à des joies collectives toujours renaissantes après l'horreur ".

Or une autre forme d'horreur m'apparaît ces jours, devant l'annonce hideuse de nouveaux prétendus lendemains qui chantent, sous les dehors d'un retour au "réalisme " dont Bernanos, encore lui, disait qu'il fondait "la bonne conscience des salauds". Ainsi Donald Trump sera-t-il enfin plus "réaliste" que le rêveur Obama, à la pleine satisfaction de ceux qui voient en les Lois du Marché un dogme "réaliste " par excellence , en Europe autant qu'aux States et en Suisse autant qu'en Europe - en Suisse où le "réalisme " consiste à sécuriser le territoire et les jardins privatifs quitte à flinguer vite fait tel jeune Congolais agité ou à pousser les jeunes réfugiés au désespoir, au dam de ceux qui défendent une tradition généreuse non moins réelle.

Jean-Claude Guillebaud plaide contre la peur, rejoignant la romancière noire Toni Morrison qui parle elle aussi d'expérience. Ainsi tweetait-elle le jour même de l'élection du nouveau président aux idées rances: "C’est précisément maintenant que les artistes doivent se remettre au travail. Il n’y pas de place pour le désespoir, l’auto-apitoiement, le silence ou la peur”...

Après l'effondrement du Mur de Berlin, le poète Claude Roy (de quoi je me mêle ?) détona sur l'euphorie ambiante en s'exclamant: "C'est très bien , mais qui va faire peur aux riches maintenant ?" Et sans doute, avec l'avènement des cyniques au sommet des Etats, les riches auront-ils de moins en moins peur. Mais un autre poète, visionnaire politique à ses heures, du nom de Friedrich Hölderlin, fait écho à son tour à l’ancien communiste et à la négresse: “La où est le danger croît aussi ce qui sauve”. Ou encore: “Que serait la vie sans espérance ?”

Retour alors, précisément, à l'espérance qui ne soit pas que vaine parlote, alors, avec cette autre réalité, dont parlent autant Jean-Claude Guillebaud que Jean Ziegler dans son dernier livre, de la myriade d'associations non institutionnelles se développant dans le monde au nom d'un autre réalisme, et défiant toute peur.

Retour alors, précisément, à l'espérance qui ne soit pas que vaine parlote, alors, avec cette autre réalité, dont parlent autant Jean-Claude Guillebaud que Jean Ziegler dans son dernier livre, de la myriade d'associations non institutionnelles se développant dans le monde au nom d'un autre réalisme, et défiant toute peur.

Contre la prétendue nouveauté des alternances binaires, un autre demain se prépare peut-être, dit-on. On verra ça demain même si tout se trame dès aujourd'hui et depuis des lustres. Ah mais ça tombe bien, demain c'est lundi et je passerai, comme promis, chez Karloff ou m'attend le DVD de Demain...

À propos des emballements politico-médiatiques et de la vie qui continue. De la tartufferie de ceux qui invoquent la lucidité des peuples, dont ils se foutent, contre les élites. Que tout est simplement plus compliqué que la pensée unique frappant les "bobos " ou versant dans l'anti-américanisme primaire...

Les vivats des démagogues européens, et jusqu'en Suisse,saluant la "victoire" de Donald Trump, assimilée à l'expression d'une volonté populaire rivant leur clou aux élites, pour ne pas dire une revanche des laissés pour compte contre les nantis, relèvent d'une escroquerie à deux vitesses.

D'abord parce qu'elle émane de nantis non moins "élitaires " que leurs adversaires, qui se foutent complètement des peuples, et ensuite du fait que le monde "nouveau " promis par Trump et ses clones recycle les vieilles marmites du chauvinisme national et de la religiosité mercantile (les évangélistes en tête), de l'hypocrisie moralisante et de la simplification raciste, entre autres replis replets.

Mais les States de demain seront-ils vraiment conformes aux aspirations, d'ailleurs vagues et contradictoires, du nouveau Monsieur Propre à pattes baladeuses ? Il faudrait ne pas croire aux "peuples", précisément, ou plus précisément à ce qui jusque-là fait que notre drôle d'espèce ne s'est pas encore entièrement auto-détruite, pour le penser sans pécher par excès d'optimisme. Une Naomi Klein, certes un peu moins climatosceptique que Trump, pense encore que "tout peut changer", mais la gauchiste canadienne n'est qu'une "bobo " de plus, n'est-ce pas...

Le qualificatif dépréciatif le plus débile qui soit apparu ces dernières années, désignant initialement des "bourgeois bohèmes " au gré d'une nomenclature aussi vague et réductrice que celle qui désigne d'un bloc "réacs" ou "fachos", s'applique désormais à tout individu non aligné sur les rangs de la droite cynique ou de l'extrême-droite inique, aussi débile à mes yeux que ce qu'on appelle l'anti-américanisme primaire, toutes tendances confondues.

À notre fille S. découvrant courageusement ces jours l'Amérique réelle pour un séjour de longue durée, je conseillais ce matin la lecture de The Circle, de Dave Eggers (traduit chez Gallimard sous le titre de Le Cercle), qui brosse en 500 pages aussi ludiques que satiriques un Paradis artificiel soumis au règne de l'absolue transparence informatique. Il y a là, entre tant d’autres preuves de la créativité culturelle américaine et de sa vitalité en matière d’autocritique, une belle illustration de ce que la littérature peut produire, hic et nunc, qui nous aide à repas tomber dans le simplisme et les slogans masquant la complexité du monde.

Mais vivre vaut autant que lire, ou disons que ça se vaut quand on a les yeux ouverts, même quand il fait nuit en Californie comme à l’instant...

À propos de l'impossibilité de TOUT DIRE en matière politique, sauf par les raccourcis de Shakespeare. Que Donald Trump n'est comparable ni avec Hitler ni non plus avec le Père Ubu, tout en étant un pur produit de l’actuelle folie envieuse. Que la haine de l'intelligence en général, et des bobos en particuluer, fait de nouveaux gogos...

J'avais la tête encore pleine des acerbes observations du glorieux et faillible Antoine, chef de guerre pris au piège de la passion amoureuse, contre la versatilité du peuple facile a séduire par de belles paroles, après avoir vu la version BBC de l’Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, la veille au soir, quand, hier matin, l'évidence de la victoire de Donald Trump s'est imposée pour atterrer les uns et réjouir les autres.

Je ne sais pas au juste qui est réellement ce personnage dont la seule apparence physique et la parole exhalent à mes yeux la stupidité vulgaire et le bluff du pire parvenu, mais le sait-il lui-même, lui qui ne se fonde que sur sa réussite matérielle et qui n'a de conseils à donner aux autres que de réussir à son médiocre instar ?

En passant en revue les caricatures de ce bateleur au visage et au regard aussi plats et vides que ceux d'un Berlusconi, j'ai été frappé de le voir comparé à un Hitler ou à un sectateur du Ku-klux-klan, alors qu'il me semble incomparable, ou alors juste comparable à un obscène paquebot américain surgissant à Venise, c'est-à-dire précisément : à un symbole mégalo de la société du spectacle et du profit, du loisir en foule et du mimétisme avide.

L'une des plaies de l'époque est la folie de comparaison qui produit de l'envie à foison et transforme tout un chacun en enfant criseux dans un magasin de jouets. Or Donald Trump me semble incarner l'animateur hystérique de cette foire multinationale, bien plus qu'un clone du Führer nazi, artiste raté ressentimental au délire idéologique d'une autre consistance, en sa revendication raciste, que les slogans flatteurs et reversibles du nouveau président américain.

Or faut-il s'acharner sur cette baudruche, comme on l'a fait à l'époque sur le cow-boy Ronald ? Le président Trump sera-t-il pire que Reagan ou meilleur que le calamiteux George W Bush ? L'empire va-t-il continuer de régresser sous l'effet séculaire de l'hybris, cette folie orgueilleuse relancée par les rodomontades de Donald super-héros, ou d'autres forces en tension permettront-elles aux States d'éviter l'apocalypse now ?

En ce qui me concerne, je parie sur l'intelligence humaine, la bonne volonté de millions d'individus refusant de ne pas voir la cata qui menace notre planète, et l'opposition résolue à la démagogie anti-intellos ou anti-bobos des prétendus réalistes et autres avérés cyniques.

On a pointé, avec qu'elle mauvaise foi, le passé va-t-en guerre de dame Clinton, mais celle-ci avait surtout le tort d'être femme, dans un monde où le complexe militaro-industriel reste un apanage de mecs qui en ont, non mais ! Or la quasi-victoire d'Hillary en dit autant des States, dont le système électoral pourrait évidemment "mieux faire", que l'élection de Donald Trump qui fait exulter tant de démagogues européens comme d'une preuve de lucidité populaire et de saine réaction contre "les élites".

Mon élite à moi se nomme Candide, elle s'occupe de permaculture et passe beaucoup de temps, ces soirs d'hiver, à regarder de passionnantes séries américaines (ou nordique et britanniques) à valeur critique ajoutée, entre mes rencards avec Shakespeare et la lecture du Cercle, dernier roman de Dave Eggers proposant une assez phénoménale descente aux enfers du paradis informatisé et globalisé à l’enseigne d’une seule firme d’épanouissement contrôlé, style Google à l’ère de Big Data Brother, où tout est si cool qu’on en devient complètement fool...

À propos du Purgatoire des écrivains et de la postérité de Jacques Chessex, Georges Haldas ou Nicolas Bouvier. Comment Ramuz et Cingria sont sorti du Purgatoire après 50 ans. De la disparition du bunker palinzard de Simenon et des prévisions de Bernard Clavel. De la lecture en mémoire vive.

Faut-il s'inquiéter, sept ans après sa mort subite défrayant la chronique médiatique par ses circonstances assez sensationnelles - l'écrivain foudroyé par un arrêt cardiaque alors qu'un brave toubib lui demandait de justifier sa défense publique de Roman Polanski - , du calme plat régnant autour du nom de Jacques Chessex après les tempêtes soulevées par sa vie et certaines de ses œuvres, de Carabas au Juif pour l'exemple en passant par L'Ogre qui lui valut le prix Goncourt en 1973 ?

Telle est la question que posait récemment L'Hebdo, le magazine suisse romand "qui pense" et dans lequel la culture n'est pas encore trop laminée par le zapping ambiant, relançant la question purement médiatique elle aussi d'un "après Chessex" faisant croire que l'auteur du Désir de Dieu fut une sorte de pivot messianique au milieu d'un désert d'insignifiance.

En couverture d'une livraison antérieure, L'Hebdo focalisait son attention sur les écrivains romands "qui cartonnent", procédant du même esprit simplificateur, voire démagogique, qui ne prête qu'aux riches ou plus précisément aux plus "vendeurs" des auteurs, dont Chessex lui-même n'était que sporadiquement - mais on s'en fout n'est-ce pas dans un monde surtout soucieux de buzz et de scoops hebdomadaires.

Nous étions une trentaine, l'autre soir au Café littéraire de Vevey, réunis pour évoquer Maître Jacques en sa vérité (à savoir surtout ses livres) et ses légendes, et c'était émouvant et sympathique d'y compter la présence d'un des jeunes fils de l’écrivain, lequel m'a dit et répété en ses dernières années, la joie et là fierté que lui valaient ses lascars; mais l'absence totale de jeunes auteurs de nos régions, et notamment de ceux qui ont établi un nouveau critère d'élection fondé sur la ségrégation de l'âge, à l'enseigne de l'AJAR (Association des jeunes auteurs romands), m'a paru le signe concret , et bien plus inquiétant que le prétendu oubli de Chessex, d'une inattention et d'une amnésie caractérisant ceux-là même qui devraient montrer quelque curiosité ou quelque enthousiasme juvénile, quitte à s'opposer publiquement à je ne sais quel culte convenu du Maître et à semer une joyeuse zizanie...

L'amnésie ne consiste pas tant, en l'occurrence, à oublier un écrivain, qu'a ne pas se rappeler un phénomène tout à fait banal qu'on appelle "le Purgatoire" affectant après leur disparition les écrivains et même les meilleurs ou les plus célèbres de leur vivant (pas forcément les mêmes), qui a fait par exemple qu'un Ramuz ne fut béatifié par l'Université que cinquante ans et des poussières après sa mort (survenue l'année de ma naissance, pour dire combien je me souviens de cet été 1947...) avant d'être sanctifié sur papier bible dans la prestigieuse Bibliothèque de La Pléiade, excusez du peu...

On excusera aussi un Bernard Clavel, romancier éminemment populaire et vendeur ô combien, de s’être montré bien modeste, et lucide, quand, évoquant ses succès, il me disait que son oeuvre ne survivrait probablement pas plus à son trépas que celle d’un Hervé Bazin, autre romancier très en vue à l’époque, ou d’un Henri Troyat, dont nous lisions les romans en famille à la fin des années 50, ou encore d’un Jean d’Ormesson quand celui-ci irait faire de l’oeil (très bleu) à la camarde.

Et c’est avec le même stoïcisme, sinon la plus complète indifférence, que les voisin Palinzards (habitant d’Epalinges, comme chacun sait), dont je fus dans les années 70, ont vu récemment la destruction du bunker de luxe de Georges Simenon, sur les hauts de Lausanne, dans lequel il passa les vingt dernières années de sa vie.

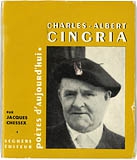

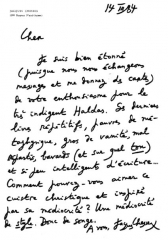

En 1947, le génial Charles-Albert Cingria, sept ans avant sa mort, était aussi "oublié" des médias romands que Jacques Chessex sept ans après la sienne, et la plupart de ceux-là ne prêtèrent pas la moindre attention à la première édition de ses oeuvres complètes en 18 volumes, merveilleusement établie grâce (notamment) à la ferveur d'une lectrice déjà remarquable par sa qualité de cantatrice et d'épouse d'un haut gradé de l'Armée du salut, et qui recueillit pieusement la myriade d'étincelants petits textes éparpillés en d'innombrables revues et journaux auxquels Charles-Albert collaborait pour ne pas crever tout à fait de faim et surtout de soif. Or cette édition déjà mythique fut suivis, ces dernières années, par sa doublure scientifique, avec appareil critique et tout le tralala valant mille salamalecs à la télé ou sur Facebook...

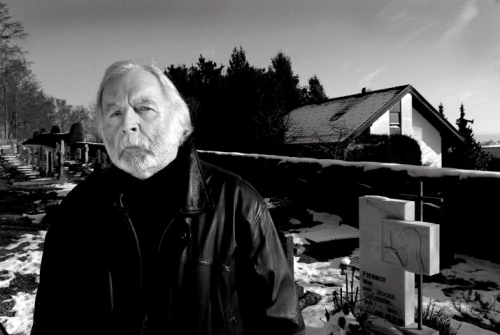

Georges Haldas, mort en 2010 à l'âge de 93 ans, à la fois aveugle et furieux d'avoir à quitter ce foutu monde, dort à présent d'un œil au cimetière des rois, à Genève, non loin de Jorge Luis Borges dont la tombe a des airs de sépulture viking. Nicolas Bouvier, retiré des affaires terrestres en 1998 à l'âge plus ou moins érotique de 69 ans (la aussi j'en sais quelque chose puisque c'est mon âge actuel) et sans se douter, malgré sa gloire tardive, qu'un important recueil de ses œuvres paraîtrait en 2004 dans la collection Quarto des éditions Gallimard, aura survécu à son propre insu alors que Philippe Jaccottet entrait à La Pléiade encore vivant, ce qui n'eût pas vraiment enthousiasmé notre ami Chessex dont la jalousie fameuse s'exerçait de préférence contre Haldas (avant qu’il ne lui décerne le Prix Edouard Rod pour l’ensemble de son oeuvre) , Bouvier et Jaccottet...

Et la littérature là-dedans ? Elle ne meurt pas, mais ce n'est pas le buzz du moment: c'est une histoire vieille comme le jeune Homère, qui évoquait ce matin encore l'aurore aux doigts de rose - littérature là encore puisque la première neige blanchissait le tapis de feuilles mortes, etc.

À propos de Proust et des rats furieux, ou comment ne pas ne pas trop mêler les genres, notamment dans le cas de Jacques Chessex, écrivain et tombeur de dames. Du "misérable tas de petits secrets" selon Valéry et de la mythomanie de Malraux. Quand la famille de Knausgaard le traitait de "Judas littéraire " et quand la fille de Faulkner demande à papa de ne pas boire le jour de son anniversaire, etc.

On raconte que Proust, pour jouir, se faisait livrer des caisses de rats dûment affamés qu'il jetait les uns contre les autres afin qu'ils se dévorent de mâle rage, et qu'au moment où le sang giclait Marcel prenait son pied. Mais qui raconte ça ? Qui a assisté à la scène ?

Un autre Marcel, le suave et médisant Jouhandeau, client lui aussi des maison de passe pour messieurs, rapporte précisément ce fait qui n'est peut-être qu'un bruit de chiottes, à tout le moins nié par Céleste Albaret, gouvernante angélique du plus grand écrivain du XXe siècle qui savait très exactement où Monsieur passait certaines soirées dont il lui faisait tranquillement le récit, mais s’indignait de cela qu’on pût soupçonner son maître de maltraiter ainsi d’innocents rongeurs.

Je pensais hier soir à ce "misérable tas de petits secrets " à quoi Paul Valéry réduisait le roman, dont on a attribué la paternité de l'expression à Malraux en visant, plus que le genre romanesque: la vie secrète des écrivains ou des artistes les plus adulés, y compris ce "mythomane génial" qu'était Malraux selon Clara son épouse...

Hier soir donc, je repensais à tout ça, au Café littéraire de Vevey où nous évoquions la personne, le personnage et les œuvres (plus de 130 titres à sa bibliographie...) de Jacques Chessex, notamment en écoutant le témoignage d'une ancienne amante de l'écrivain, magnifiée dans une très belle chronique intitulée Dans la buée de ses yeux et non moins malmenée par le machiste manipulateur et l'alcoolique au dernier degré que fut aussi le poète aux ombres aussi noires parfois que ses mots pouvaient être lumineux.

En outre, écoutant l'égérie aimée et blessée, je regardais un jeune homme au fond de la salle, au prénom de Jean et au nom de Chessex, de l'âge de nos filles et qui suivit un jour sa mère Françoise et son frère quand la vie avec Maître Jacques fut par trop intenable.

Je me fous, personnellement, de ces "misérables petits tas de secrets" et surtout me garde de les juger, mais je me rappelle la scène de théâtre d'une apparition de Chessex à la télé romande où, visiblement ivre, il s'était publiquement désolé de constater que les femmes puissent partir, et les pianos avec - il ne citait pas ses fils, partant aussi avec maman et le piano...

Or que pensent Jean et son frère de leur père ? Je ne me permettrais pas de le leur demander, pas plus que je n'oserais demander à Philippe Jacottet comment il prenait son pied à l'âge des fils de Chessex. J'ai trouvé outrecuidant qu'un magazine feigne de s'intéresser à l'actuelle postérité de Jacques Chessex et qu'on interroge ses fils à ce propos, de même que l'indignation médiatisée de ceux qui s'inquiétaient de ne voir qu'une simple croix sur la tombe de l'écrivain, il y a deux ou trois ans de ça m'a paru douteuse. Or Jacques Chessex a maintenant une jolie dalle de marbre devant laquelle ceux-là n'iront pas plus s'incliner qu'ils n'ouvriront jamais un livre du poète réduit à l'état de star goncourtisée de nos lettres, point barre.

Dans sa mémorable bio d'Alber Camus, Olivier Todd a brossé un portrait de Malraux en vérité sur la base de documents scrupuleusement réunis, qui révèlent les mensonges éhontés du personnage posant au grand résistant et du mirifique protecteur des arts dont on sait les pillages illicites en Orient extrême. Malraux se voulant au- dessus des "misérables tas de petits secrets", et pour cause ! Mais jugerai-je l'œuvre de Malraux en fonction des entourloupes de l'homme, plus sévèrement que je jugerais Rousseau pour abandon de progéniture et carrière de gigolo ?

Proust distingue le vrai moi dont procèdent ses livres des multiples "moi" qui portèrent son nom en société au Ritz ou dans les claques de mecs. De la même façon, j'aimerais bien parler avec les fils de Maître Jacques de ce qu'il y avait chez leur père de plus lumineux et, chez l'écrivain, de réellement admirable, en oubliant le manipulateur et l'angoissé parano hyper-jaloux et parfois jusqu'à la traîtrise de bonne foi - si j'ose dire.

Après la publication de son autobiographie, Karl Ove Knausgaard s'est vu attaqué par sa famille qui l'a traité de "Judas littéraire " au motif qu'il parlait de la déchéance alcoolique de son père et de ses vexations sadiques dans un livre lu par des centaines de milliers de gens. À ce même taux, les fils de Jacques Chessex devraient me traîner en justice pour ce que j'ai écrit de Maître Jacques dans mes carnets de L'Ambassade du papillon, à vrai dire non encore traduits en norvégien ni même en japonais, des trahisons et vilenies occasionnelles de leur paternel, évoquées en contraste avec notre amitié non moins avérée.

La question se pose dans la foulée: un fils d'écrivain ou une ancienne maîtresse connaissent-ils mieux celui-là qu'une lectrice ou un lecteur de ses oeuvres ?

Je laisse ironiquement ma réponse en suspens en me rappelant la supplique de la fille de Faulkner à son père, de ne point s'enivrer, please Daddy, le jour de son anniversaire. Or Faulkner était en train d'écrire un roman, et la fiole de scotch jouxtait son encrier. Donc le vilain Daddy de répondre à sa fille : hélas Pussy, mon roman à ses exigences, et dans un siècle on aura oublié mon whisky et ton anniversaire, alors que mon œuvre nous survivra”, etc.

À propos de la pensée binaire et du nivellement généralisé. Des visions prémonitoires de Witkiewicz et Orwell, recyclées dans Le Cercle de Dave Eggers où tout est unifié à l’enseigne de Google & Co. Que la satire et la contre-utopie se justifient même si "c'est plus compliqué”. Pourquoi Shakespeare ne s’attarde pas à la table des moqueurs, etc.

L'esprit du temps, ou plus exactement le manque d'esprit des temps qui courent, se caractérise en particulier par sa façon de penser en termes de BONUS et de MALUS, point barre.

Il y a la gauche et la droite, terminé bâton. Les riches et les pauvres. Les salauds et les sympas. Les jeunes dynamiques et les vieux déchets, Punkt schluss.

La pensée unique, ou plus exactement la pensée inique de cette époque, oscille pareillement entre simplifications et généralisations, ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, ce qui rapporte et ce qui est à perte, tout cela sans nuances et sans degrés, sans considération du temps et des âges divers, avec l'impatience hystérique de ceux qui exigent d'être reconnus tout de suite et que ça saute et que ça cartonne, je veux mon quart d'heure de célébrité comme tout le monde, vu que tout le monde il est CHARLIE et que si t'es pas pour ma liberté d'expression t'es mort.

Dans son prodigieux roman fourre-tout intitulé L'inassouvissement, paru en 1924, le penseur-écrivain-peintre et pitre tragique polonais Stanislaw Ignacy Witkiewicz, dit aussi Witkacy, prophétisait l'avènement mondial d'une société dominée par un parti nivelliste dont la seule visée serait le bien-être généralisé.

Or nous y sommes: un clic et me voici dans le nouveau paradis du Nuage pour tous, en anglais : the Cloud. D'un clic, via Cloud, je me branche à mon application Kindle sur laquelle j'ai téléchargé le dernier roman de l'auteur américain Dave Eggers, Le cercle, dans lequel on parcourt un paradis terrestre idéalement nivelé où tout baigne dans l'océanique harmonie du Marché, tout anonymat personnel étant aboli à l'enseigne de TruYou, dernière enseigne du cauchemar climatisé.

Witkiewicz s'est donné la mort en 1939, alors que la Pologne se trouvait prise en tenaille entre l'Allemagne nazie et la Russie communiste. Visionnaire annonçant Orwell, comme celui-ci précède Dave Eggers, Witkiewicz simplifie et exagère à sa façon comme tous les satiristes, qui nous disent cependant quelque chose alors que ceux qui n'ont rien à dire se contentent d'affirmer que "c'est plus compliqué".

Lorsque, dans un formidable discours prononcé en présence de son pair écrivain Vaclav Havel, passé de la dissidence au sommet de la hiérarchie politique, Friedrich Durrenmatt déclara que la Suisse était une sorte de prison sans barreaux dont les gardiens étaient les habitants eux-mêmes, l'on trouva qu'il exagérait outrageusement et péchait par simplification, et pourtant la parole du poète disait quelque chose de vrai, même si "c'est plus compliqué ", etc.

Shakespeare est à mes yeux le plus grand satiriste qui soit, mais il ne s'attarde pas à la table des moqueurs. Ce qu'il y a de plus fou chez lui tient à cela que, précisément, la vérité sorte de la bouche de ceux qui ont l'air le plus fou, sans parler des bouffons payés pour ça.

Witkiewicz a constaté le premier, au XXe siècle, que la folie de notre temps serait proportionnée à notre consentement , et l'homme sans qualités de Gogol ou Dostoïevski, de Kafka et de Musil annonçait la couleur - ou plutôt le gris uniforme

A relire Shakespeare cependant, ou à relire Rabelais et Cervantes, on se relève de la table des moqueurs pour rire et mieux vivre, par delà les sarcasmes et la prétendue liberté de TOUT DIRE style Charlie, en slurpant l'élixir vivifiant du Milk of human Kindness, etc.

À propos des droits humains et de la fausse parole qui fait dire aux grands mots (LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ, DÉMOCRATIE, etc.) le contraire de ce qui est. Des contradictions de Rousseau et de Jean Ziegler. Qu'il n'y a plus rien à accomplir au nom d’aucune idéologie, mais tout à faire pour cultiver le jardin du monde...

Je lis à l'instant, sous la plume de mon ami Jean le fou, alias Jean Ziegler, un éloge vibrant de Jean-Jacques Rousseau, ce bienfaiteur supposé de l'humanité qui fut aussi un père nul et un homme assez détestable.

Le dernier livre de Jean Ziegler, Chemins d'espérance, nous confronte à tout moment à ce genre de contradictions entre un idéal humaniste et son incarnation "trop humaine", en décrivant de l'intérieur le fonctionnement d'une immense machine capable en même temps de produire de l'espérance et d'en bloquer l'application. Jean Ziegler lui-même, converti au catholicisme, se dit toujours et encore communiste alors que la grande et généreuse idée de Marx et consorts a justifié une partie des crimes les plus monstrueux du XXe siècle, et ses contradicteurs ne manquent pas de rappeler qu'il fut aussi l'ami des révolutionnaires Khadafi et Castro en fermant pieusement les yeux sur les atteintes aux droits de l'homme en Lybie ou à Cuba, alors qu'il les défend dans le monde au plus haut niveau institutionnel, etc.

Je regardais l'autre soir le vieux lutteur tiers-mondiste sur le plateau de l'émission Infrarouge de la Télé romande, dialoguant avec la formidable Carla Del Ponte , ancienne procureure de la Confédération qui fit tomber l'immunité parlementaire du député socialiste après la parution de La Suisse lave plus blanc, mais devenue aujourd'hui sa collègue aux Nations unies, et je repensais à l'injonction de l'auteur de Retournez les fusils, dont le sous-titre n'est autre que "choisir son camp".

Ah bon, et lequel ? Celui de Rousseau larguant sa progéniture à l'assistance publique ou de Voltaire spéculant sur la traite des Noirs ? Celui d’Obama ou celui de Poutine ? Celui de Staline ou du banquier Safra ?

À propos de Voltaire, je me suis souvent demandé ce qu’il voulait dire à la fin de Candide, quand il conclut, après moult turpitudes et tribulations vécues par son héros, qu'il faut cultiver son jardin ? Est-ce de résignation individualiste qu'il s'agit, ou plutôt de permaculture futuriste visant à l'amélioration du jardin planétaire ?

Notre fille Julie, qui vient de fêter ses trente-et-un ans, me demande un texte de réflexion sur les droits humains pour le site de la nouvelle association qu'elle vient de fonder, avec quelques jeunes amis, en faveur des orphelins du Cambodge.

Or le peu de lumière personnelle que je puisse apporter à cette question des droits humains portera d'abord sur la terrible logomachie qui règne dans ce domaine, qui fait que les mots censés désigner les plus nobles aspirations (Liberté, Egalité, Fraternité, Démocratie, Tolérance, Droits de l’homme et tutti quanti) sont devenus des baudruches vidées de leur sens, ainsi d’ailleurs que Ziegler en donne de multiples exemples.

Si Jean le fou me demande de choisir mon camp entre capitalisme et communisme, Hamas et Likoud, Trump ou Clinton, libéralisme ou gauche de la gauche, je me sens aussi incapable d’adopter aucune posture publique qu’en mon for intérieur de me répondre clairement à moi-même. Je sens intimement ce qu’est la justice et l’injustice, l’honnêteté ou l’imposture, le juste et le faux, le bien et le mal, mais choisir mon camp dans le chaos des choses et la confusion des mots me semble impossible.

J’admire le combat inlassable de Jean Ziegler contre les faux-semblants d’une Suisse au-dessus de tout soupçon, les multiples complicités de nos banquiers sans visages et de nos juristes vénaux avec le crime organisé, ou l’abominable cynisme des multinationales entretenant la faim dans le monde, mais son idéologie ni son histoire personnelle ne sont les miennes, et je me sens libre de l’envoyer promener s’il m’enjoint de choisir mon camp.

Il y a cinquante ans de ça, au lendemain du bac, j'ai lu de mes yeux l’atroce inscription ARBEIT MACHT FREI au fronton de l’ancien camp de la mort d’Auschwitz, en Pologne socialiste où nous trouvions avec un compère. Je me croyais communiste en débarquant dans ce pays dont j'ai bientôt entrevu la chape de plomb qui l'écrasait, et les mots dont je me grisais ont perdu de leur éclat comme les expressions de la novlangue inventée par Orwell dans son roman 1984 où le « Ministère de la Vérité », le « Ministère de la Paix » et celui de « l’Amour » enseignent que « la guerre est la paix », que « la liberté est l’esclavage » et que « l’ignorance est la force ».

Dans la confusion des temps qui courent, le Prix Kadhafi des droits de l'homme (sic) attribué à Nelson Mandela, puis à Jean Ziegler (qui l'a à vrai dire refusé) est-il plus monstrueux que le Nobel de la paix honorant un Henry Kissinger ou que l'Axe du Bien désignant la stratégie du chaos de l'Amérique impérialiste ?

Telles sont les questions que je ne cesse de me poser en me gardant de toute résignation et plus encore de tout cynisme.

Cultiver son jardin consisterait peut-être alors, pour d'honnêtes jeunes filles et autant de jeunes gens de bonne volonté, à retrouver le sens premier des mots et à évaluer leur adéquation aux choses qu'ils désignent, avec un surcroît d’attention et de sens critique, avant de faire quoi que ce soit. Travailler rend libre en effet, mais reste à savoir de quel travail il s’agit, et de quelle liberté...

L'association solidaire de Julie et ses amis s'intitule Sign4change, dans la langue de Rousseau: signez pour que ça change. Ainsi donc, cultiver son jardin pourrait consister en cela aussi: signer de son nom la promesse de parrainer concrètement Lucky l'orphelin cambodgien trouvé il y a quelques mois dans un sac poubelle, le long d’une rue de Phnom Penh, recueilli et confié aux soins de l’association khmère SFODA (Sacrifice Families and Orphans Development Association) avec laquelle Sign4change a établi son premier partenariat.

Or la liberté de signer de mon nom cette promesse, vitale pour Lucky et tant d’autres enfants perdus, m'est particulièrement précieuse à l'instant de me rappeler que Rousseau ne donna même pas un prénom à aucun des cinq enfants qu'il abandonna, etc.

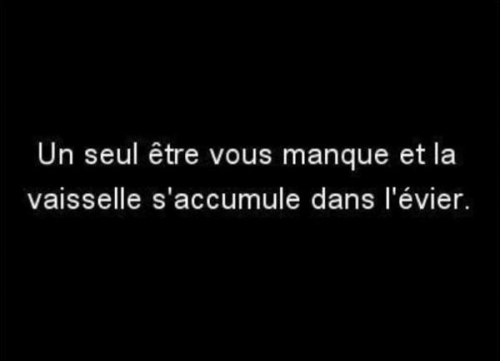

À propos d'un vers de Lamartine, de Racine et des sarcasmes du professeur B. Quand Lady L. enfreignit l'interdit magistral des vieux caciques de l’ancien Collège Classique Cantonal. Des voies impénétrables de la reconnaissance.

Je ne sais trop pourquoi tel alexandrin romantique du cher Lamartine me revenant ce matin à la mémoire en l'absence de Lady L. ("Un seul être vous manque et tout est dépeuplé") m'a rappelé Racine et le Collège Classique Cantonal de Béthusy, haut lieu de formation publique des fils de familles lausannois comme-il-faut jusqu'en 1956, date funeste de sa transformation en établissement secondaire accessible aux filles.

Je me souviens comme d'hier de l'accueil navré fait à celles-ci par la vieille garde des enseignants du Collège Classique, et plus précisément le regard sarcastique d'un certain professeur B., au parler précieux et à la moue de César Auguste blasé, membre par ailleurs notoire du Club alpin à l'époque fermé au sexe justement réputé faible, qui faisait lire du Racine à notre classe en attribuant les rôles de héros aux jeunes filles et ceux de Bérénice ou de Phèdre aux garçons en train de muer, pour mieux se foutre en somme de nous.

Nous avions alors entre dix et douze ans, ce qu'on dit l'âge de raison alors que c'est surtout celui de l'éveil du cœur, et je n'ai cessé de me rappeler la morgue du solennel pédant - il devait cependant avoir moins de cinquante ans et je découvris plus tard en lui un germaniste raffiné sous ses dehors coincés, et ce fut le même lettré qui nous révéla vingt ans plus tard La fin de la nuit de Friedo Lampe, pure merveille traduite et publiés par ses soins aux éditions L’Âge d’Homme...

J'en veux au professeur B. d'avoir peut-être dégoûté pas mal d'entre nous de Racine en particulier et des humanités classiques en général, mais je me souviens aussi du grand respect qu'il vouait à la littérature et de la soudaine passion le saisissant tel jour pour nous raconter son ascension des Drus par la farouche face Nord - tout cela ne manquant pas en somme de panache.

Si la mixité des classes nouvelles parut le premier signe de décadence aux yeux des vénérables pontes du Collège Classique, la multiplication soudaine des enseignantes de moins d'un demi-siècle et sans chignon strict et bas gris acheva de marquer la fin d'une époque, notamment symbolisée par sept grands fauteuils de cuir brun foncé disposés en cercle, au milieu de la Salle des Maîtres et réservés aux caciques.

Jeune enseignante débarquant en ce même lieu une douzaine d'années après mon propre passage, peu après l'an 68, Lady L. fit alors l'expérience des survivances de l'ancien régime de l’établissement en se risquant à prendre place sur l'un de ces sièges magistraux, pour se voir aussitôt remise à l'ordre...

À présent que tous ces vieux de la vieille sont morts et enterrés, dont quelques-uns étaient de véritables personnages de théâtre, dûment affublés de surnoms (il y avait notamment Mordache et Soupape, Féfesse et Paillasse), je me prends à leur trouver, avec le relief bien marqué de leurs tics et travers, des qualités qui se sont souvent diluées par la suite dans le pédagogiquement correct. Pas un once de nostalgie au demeurant, mais de la reconnaissance à tout le moins.

Enfin j’imagine Lady L. quelques années encore après ces temps héroïques, s’efforçant d'expliquer mot à mot le vers de Lamartine à ses petites Somalienens ou aux beaux éphèbes afghans de ses classes d'accueil, commençant donc par "Un seul être vous manque et tout est dépeuplé" et ensuite passant à Racine: "Pourrai-je sans trembler lui dire que je l'aime", etc.

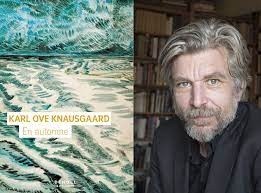

Après les milliers de pages de Mon combat, son autobiographie au succès phénoménal, l’écrivain norvégien amorce, dans En automne, un Quatuor de saisons constitué par une sorte d’inventaire candide dont l’apparente simplicité «au quotidien», qui rend plus présentes les choses et les notions les plus ordinaires, débouche sur une réflexion mêlant réalisme et poésie sur fond de profonde tendresse, aux couleurs nostalgiques d’une saison marquée par la nostalgie.

Que dit un père à son enfant à venir dans six mois, dont on ne sait encore si ce sera un garçon ou une fille, histoire de l’accueillir dans notre drôle de monde ? Karl Ove n’en est pas à son premier rendez-vous: il a déjà connu, auprès de Linda, sa compagne très présente dans son «roman autobiographique», le moment bouleversant d’une première naissance (Vanja, « lisse comme un phoque » quand il l’a eue entre les mains) suivie par une autre nana (Heidi), un an plus tard et deuxième souvenir d’une « joie intense », puis d’un petit mec (John) déboulé d’une « cascade d’eau et de sang » dans une pièce sans fenêtre évoquant un bunker…

Jamais, cependant, il n’avait anticipé ce moment par l’écriture ainsi qu’il le fait ici pour, dit-il, « montrer le monde » à l’enfant qui vient et rendre sa vie à lui «digne d’être vécue» ; et nous verrons que cette formule apparemment solennelle est immédiatement concrétisée par une sorte d’observation phénoménologique de la réalité dont les têtes de chapitres, limités à des mots, donnent l’idée de la diversité et de l’ancrage dans l’expérience la plus commune.

Sous le titre plus explicite de Lettre à ma fille qui n’a pas encore vu le jour, l’écrivain explique son projet un 28 août, après quoi vient septembre et son premier chapitre, intitulé Les pommes , dont on apprend immédiatement que l’enfant Karl Ove les a toujours mangées intégralement, trognon compris, et qu’il tique un peu quand ses propres mômes ne font pas comme lui…

Puis défilent Les guêpes, Les sacs plastique, Le soleil, Les dents, Les marsouins, L’essence, Les grenouilles, Les églises, L’urine, notamment . En octobre viendront La fièvre, La guerre, les lèvres vaginales, La solitude, Van Gogh, La migration des oiseaux, Les bateaux-citernes, entre autres. Et en novembre Les boîtes de conserve, La douleur, Le vomi, Le pardon, les ambulances, Le silence, Les yeux, etc.

Trois fois vingt «rubriques», sans plus d’ordre logique que le défilé des objets, des gens, des idées, des images, des actes ou des pensées au cours d’une journée. Trois fois vingt miroirs promenés le long de la vie et dans lesquels les images de la vie du lecteur se multiplient à l’avenant, avec les mots et dans les mots, sous les mots et derrière les mots que l’écrivain fait parler et vivre, comme chacune et chacun le vivra à son tour…

L’écrivain en « Judas familial »…

Le regard porté par Karl Ove Knausgaard sur le monde qui l’entoure est unique, et c’est l’une des premières choses qu’il dit à sa fille « qui n’a pas encore vu le jour » : que le regard qu’elle portera sur le monde sera aussi unique que celui de Vanja, de Heidi et de John, enfant de Linda et de Karl Ove constituant une famille dont il lui précise la nature unique des relations : «Bons ou mauvais, chaleureux ou froid, sympathiques ou non, peu importe, ces liens sont essentiels, car c’est à travers ce prisme que tu verras le monde, ils façonneront ton regard sur presque tout ce qui t’entoure, directement ou indirectement, par opposition ou adhésion. »

On sait qu’une partie de sa famille, après la publication de ses premiers livres, a fait un véritable procès public à Knausgaard pour sa façon, d’abord de parler de la déchéance de son père sans recourir aux masques de la fiction, puis d’exposer, de la même façon, son entourage le plus proche et sans la moindre complaisance narcissique envers lui-même, juste pour dire la vérité vraie, une vérité qui lui coûtait d’ailleurs et qu’il s’est reproché de pousser si loin, obéissant du moins à ce qu’il estimait son devoir d’écrivain.

Quelques milliers de pages après celle de La mort d’un père (2012) alors même que les volumes ultérieurs ont marqué une évolution dans l’économie de son écriture, ayant mis un terme au cycle de Mon combat, Knausgaard poursuit sa recherche de façon bel et bien proustienne, en appliquant au temps ce que les géologues appellent des « carottes ».

Partant des mots, figurant des objets concrets ou des notions abstraites ( Les bottes en caoutchouc, La douleur, Les yeux, etc.), il opère autant de forages dans l’espace-temps au fil d’un récit tout familier et simple d’apparence, comme d’un livre d’enfant.

Une capacité d’évocation sans limites

L’immense retentissement de ce qu’un critique français méprisant a ramené à un «déballage» tel qu’il en ruisselle sur la blogosphère, en Suède autant qu’en Allemagne et dans les pays anglo-saxons (une Zadie Smith, dont on sait l’exigence littéraire radicale, a dit son attente passionnée de chaque nouveau volume de My struggle), tient, me semble-t-il, beaucoup moins qu’à une mode passagère : à la façon absolument sincère et absolument sérieuse, mêlant la curiosité première et l’intransigeance de l’enfant, avec laquelle Karl Ove , grand timide comme on le sait, a « cassé le morceau » de la vraie «intimité» et de notre rapport avec le monde du corps et des sentiments.

Non du tout pour surenchérir sur les secrets de famille, avec les prétendues «révélations» excitant l’esprit délateur et moralisant des temps qui courent, mais pour dire ce que chacune et chacun ressent en son for intime au fil des jours.

Marcel Proust l’a dit à sa façon «artiste» et géniale, après Balzac, dont Knausgaard relance l’observation avec son œil de mouche à vision panoptique. À preuve d’ailleurs: ses chapitres sur Les mouches et leur vision particulière, ou Les vipères dont il semble avoir partagé lui-même la surdité absolue et la mauvaise vue quand elles se faufilent entre les herbes avant de se faire écraser par des pierre jetées par un furieux bipède à grosses bottes (souvenir de Karle Ove, quarante ans après ce qu’il a observé, et qui lui fait encore mal), sont aussi troublanta que les observations vertigineuses d’une Annie Dillard regardant la nature.

D’un regard unique, qui est le fait de chacune et chacun, à une formulation littéraire élargie qui parle à chacun et chacune, il y a un chemin que chaque écrivain trace à sa façon, et celle de Kal Ove Knausgaard me semble caractérisée par une qualité qui est celle d’un poète: à savoir le don d’évocation et la grâce «picturale».

Anton Pavlovitch Tchekhov affirmait qu’il pouvait raconter une histoire à partir de n’importe quoi, tenez par exemple : un cendrier. De la même façon, Knausgaard, mais avec d’autres moyens, tire de trois mois d’automne la substance ressaisie et rafraîchie d’années vécues qui sont les siennes autant que les nôtres, saisons qui nous reviennent et par les allées desquelles, demain, une petite fille ira dans la belle lumière du printemps.

Karl Ove Knausgaard. En automne. Traduit du norvégien par Loup-Maëlle Besançon. Illustrations de Vanessa Baird. Denoël, 268p. 2021.