Si l’alpinisme n’a guère inspiré de chefs-d’œuvre, en matière littéraire, il compte nombre d’écrits très estimables, au nombre desquels le dernier roman de Jean-Christophe Rufin ajoute la dimension d’une belle initiation amoureuse.

Si l’alpinisme n’a guère inspiré de chefs-d’œuvre, en matière littéraire, il compte nombre d’écrits très estimables, au nombre desquels le dernier roman de Jean-Christophe Rufin ajoute la dimension d’une belle initiation amoureuse.En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Si l’alpinisme n’a guère inspiré de chefs-d’œuvre, en matière littéraire, il compte nombre d’écrits très estimables, au nombre desquels le dernier roman de Jean-Christophe Rufin ajoute la dimension d’une belle initiation amoureuse.

Si l’alpinisme n’a guère inspiré de chefs-d’œuvre, en matière littéraire, il compte nombre d’écrits très estimables, au nombre desquels le dernier roman de Jean-Christophe Rufin ajoute la dimension d’une belle initiation amoureuse.

Le Rêveur solidaire (20)

Le Rêveur solidaire (20)

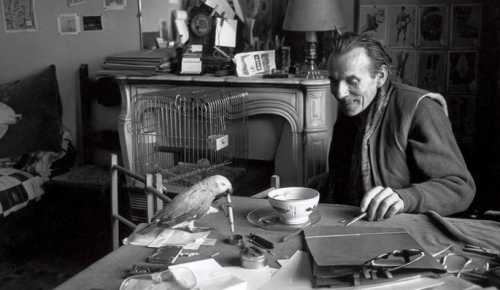

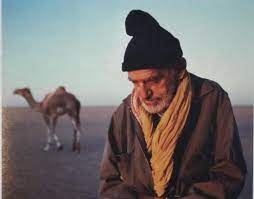

À propos de Théodore Monod, militant increvable du combat anti-nucléaire et de la défense de l’environnement, rencontré après ses entretiens avec Jean-Philippe de Tonnac.

« Les occasions de nous émouvoir ne manquent pas et pourtant rien ne nous a vraiment touchés. Ni les mises en garde répétées des hommes de science, des intellectuels, des miliants de toute conviction à propos de la situation jugée préoccupante où nous ont jetés nos sociétés de consommation et de profit - ces monstres froids que nous envions avec tant de zèle ! - ; ni les mauvaises nouvelles dont se délectent nos quotidiens et qui sont le temps fort du journal de 20 heures, lorsque nous partageons ensemble le grand festin de souffrance et de morts ; ni les menaces qui se rapprochent de nos cités, de nos maisons et bientôt de nos vies et qui nous laissent poursuivre, imperturbables, le même sillon, la même ornière, comme les aveugles de Brueghel, ni même le témoignage de ceux qui ont marché sur la terre, aventuriers d’un monde bientôt perdu, et qui répètent à l’envi notre devoir de protéger cette incroyable oasis échappée des ténèbres ; ni cette accumulation de faits, de preuves, d’images, de livres qui ajoutent encore et encore au poids de notre indifférence. Comme un manteau de plomb sur nos épaules ».

Une invisible main, à chaque fois que je désespère de notre pauvre espèce, me ramène aux sages qui en font l’honneur et qui ont toujours été des porteurs de lumière, et ce soir c’est vers un petit livre vital de Théodore Monod que je suis revenu, simplement constitué d’entretiens avec Jean-Philippe de Tonnac, paru en 1999 et intitulé Révérence à la vie.

Savant naturaliste et grand esprit ouvert à toutes les spiritualités quoique éduqué dans la rigueur protestante la plus ferme, Théodore Monod était le marcheur du désert le plus soucieux du sort des habitants de la planète, citoyen du monde et affilié à une trentaine d’associations réunissant les femmes et les hommes de bonne volontés du tournant de siècle, non sans critiquer les idéologies politiques et religieuses – c’était une sorte de chrétien qui se disait mécréant tout en restant fidèle au Christ, dont il ne croyait pas à la nature divine mais récitait les Béatitudes par coeur tous les matins, et je n’en finis pas de revenir à cette page de ses entretiens où il cite le mystique soufi andalou Ibn Arabi en nous rappelant sa propre conviction que la foi est « une montagne unique que nous gravissons les uns et les autres par des sentiers différents », telle étant la parole d’Ibn Arabi : « Mon cœur est devenu capable de toutes les formes. Une prairie pour les gazelles, un couvent pour les moines, un temple pour les idoles, une Ka’ba pour le pèlerin, les tables de la Torah, le Livre du Coran. Je professe la religion de l’Amour, et quelque direction que prenne sa monture, l’Amour est ma religion et ma foi ».

Belles paroles citées par un idéaliste coupé des réalités de ce monde ? Tout au contraire, Théodore Monod avait tellement les pieds sur terre et se trouvait si fort attaché à celle-ci que chaque année il participait au jeûne de protestation devant le poste de commandement de l’armement nucléaire français pour manifester, avec une poignée d’irréductibles de sa trempe, son refus total et définitif de la bombe atomique en mémoire des 220.000 victimes d’Hiroshima et Nagasaki.

« La bombe atomique est la seule arme qui attaque une population dans son avenir biologique et physiologique, » rappelait Théodore Monod, et je ne trouve rien de mieux à l’instant que de recopier mot à mot l’avant-propos à Révérence à la vie pour faire pièce à la dernière décision, combien symbolique de quel aveuglement général, de l’ubuesque président américain.

« Pourquoi laissons-nous faire ? Et pourquoi l’espèce humaine disparaîtra-t-elle demain sans avoir quitté son lit, son ordinateur alors que les Cassandres maculaient partout l’horizon d’un noir épais, poisseux, sans étoile ? N’y a-t-il rien à faire et faut-il se résoudre à penser que les Français, que les Terriens dans l’ensemble, pour reprendre le mot de De Gaulle, sont des veaux ? Des veaux qui répéteraient après Hiroshima, après Tchernobyl : « Après nous le déluge ! »

Et je finirai de citer Théodore Monod en me rappelant une dernière conversation – il est décédé en novembre 2000 à l’âge de 98 ans – où je lui demandai comment il voyait l’avenir de la planète, à quoi il m’avait répondu qu’il estimait que probablement, faute de réagir, notre espèce disparaîtrait, au contraire d’insectes mieux adaptés à la survie…

Du moins le vieux sage pariait-il encore, dans Révérence à la vie, pour un sursaut salutaire auquel peut-être nous assisterons avant le « déluge » :

« Avec une lenteur exaspérante, l’homo sapiens s’hominise et gagne en conscience ce qu’il est censé perdre en barbarie. Au sortir de la nuit ancestrale, ce primate doué de raison découvre effaré l’étendue des dégâts qu’il a causés, la liste des crimes dont il s’est rendu responsable, la gravité des décisions qu’il a prises et qui hypothèquent son avenir. Et ce spectacle d’un jardin dévasté le bouleverse. Qu’un traitement semblable ait été infligé à cette planète errante autour de son étoile lui semble relever de la plus absolue méprise, Comment avons-nous pu salir ainsi l’avenir ? Comment me suis-je rendu à mon tour complice de cela ? Et cette prise de conscience qui intervient si tard, au moment où nos sociétés sont déjà otages du nucléaire pour les dizaines de milliers d’années prochaines, appelle pourtant notre reconnaissance et nos espoirs »…

Théodore Monod. Révérence à la vie. Conversations avec Jean-Philippe de Tonnac. Grasset, 1999.

À propos du splendide roman épique et poétique de David Fauquemberg: Bluff, du nom d’un port néo-zélandais du bout du monde, qui nous saisit dès ses premières pages, nous transporte - avec ses trois protagonistes pétris d’humanité -, dans un monde sauvage, par sa nature, et pénétré de sagesse ancestrale par sa culture qu’incarnent quelques anciens, sur fond de déclin mondialisé. Aperçu d’un ouvrage supposant un immense travail, suivi d’un entretien avec l’auteur.

Le Rêveur solidaire (14)

Pas besoin d’être accro à la mode des récits de voyages, ni de raffoler des romans de mer en général, ou de s’intéresser à la pêche à la langouste en particulier, pour se trouver immédiatement captivé par ce roman qui est moins d’évasion que d’invasion, nous prenant illico par la gueule, dès notre entrée dans l’Anchorage Café, sur le port de Bluff, où tout aussitôt nous sympathisons avec le Frenchie quadra qui vient de s’y pointer après 1000 kilomètres de marche solitaire, le vieux Maori à toison et moustache blanches qui a l’air d’être respecté par tous, et le titanesque Tahitien semblant de mèche avec celui-ci…

Pas besoin d’être accro à la mode des récits de voyages, ni de raffoler des romans de mer en général, ou de s’intéresser à la pêche à la langouste en particulier, pour se trouver immédiatement captivé par ce roman qui est moins d’évasion que d’invasion, nous prenant illico par la gueule, dès notre entrée dans l’Anchorage Café, sur le port de Bluff, où tout aussitôt nous sympathisons avec le Frenchie quadra qui vient de s’y pointer après 1000 kilomètres de marche solitaire, le vieux Maori à toison et moustache blanches qui a l’air d’être respecté par tous, et le titanesque Tahitien semblant de mèche avec celui-ci…

Comme dehors il «pleut froid» et que là-bas, au large, dans les «embruns glacés à vous tatouer la peau», c’est l’enfer de la tempête australe, autant s’envoyer une pinte de bière et faire plus ample connaissance avec le Frenchie, Sonny Rongo Walker, homme de mer et skipper d’un caseyeur au nom de Torua, et Tamatoa le colosse ramené en ces lieux de Tahiti par ledit Rongo qui, après trois pages, a déjà jaugé le Français , visiblement solide, avant de l’embaucher.

Et c’est parti avec ces trois équipiers qui nous deviendront aussi familiers que des personnages de forte trempe à la Cendrars – et je me suis rappelé aussi le Grec Zorba en voyant Rongo Walker se démener à la barre du Toroa au pic d’une hallucinante tempête sans cesser de chantonner ou de raconter de folles histoires, conjuguant action et poésie, vigueur combative et sensibilité fine.

Roman de mer, oui, comme Typhon de Joseph Conrad, roman de pêche aussi, comme Le vieil homme et la mer d’Ernest Hemingway : tel est Bluff. Mais à l’égal de ceux-là, roman symbolique, roman-fable impliquant les travaux et les jours des pêcheurs de Polynésie, navigateurs aux étoiles depuis des millénaires, roman initiatique aussi, pour le Frenchie évoquant immanquablement le double romanesque de l’auteur.

Un lien constant entre visible et invisible

La part du visible, dans ce roman, est aussi importante que celle de l’invisible. Le visible, c’est d’abord l’homme au travail dans un environnement élémentaire, et c’est un contrat de confiance. Or celle-ci suppose des compétences et une distribution hiérarchisée des rôles fondée sur l’expérience reconnue et non sur un pouvoir abstrait.

Le skipper a vingt ans de pratique derrière lui et des siècles de savoir accumulé sur la mer par ses ancêtres, jusqu’à son père et son grand-père qui ont dessiné les plans du Toroa. Le Tahitien Tamatoa, force de la nature peu causante mais d’une totale compétence dans sa partie, obéira au skipper par confiance, jamais trahie jusque-là. Et de même le jeune Français, dont les mains portent déjà les cicatrices de rudes pêches, vingt ans plus tôt, conquiert-il la confiance du skipper «sur le tas».

Le visible, c’est le travail sur le bateau perçu par le lecteur dans ses moindres détails, ledit travail s’inscrivant dans le contexte global de la mondialisation, qui exige certains quotas. On est pourtant ici loin du bluff des spéculateurs: dans le travail à mains nues des gens qui en vivent. Et le visible, c’est aussi, et avant tout, la mer et ses courants, le ciel et ses vents, la terre et ses falaises plantées de forêts et surmontées de pics et de glaciers, les fjords du sud aux airs paradisiaques en été que l’hiver austral transforme en pièges terrifiants - les lieudits Passe de l’Achéron ou Mâchoires de l’enfer ne sont pas là pour faire joli. Enfin il y a dans la mer toutes espèces de poissons et de crustacés, et dans le ciel toutes espèces d’oiseaux, créatures visibles qu’un lien invisible tient ensemble, lesté de sens par moult légendes et rituels.

L’épopée de la navigation aux étoiles

Du visible à l’invisible, il y a les chemins d’étoiles que les hommes ont appris à suivre depuis des millénaires. On sait que les navigateurs polynésiens ont découvert l’Amérique bien avant les conquérants européens à pistolets et pistoles, se guidant aux étoiles plutôt qu’au GPS. Leur saga, oubliée voire effacée volontairement par les colons, ressurgit ici et non seulement dans les récits de Rongo Walker mais au fil de quatre chapitres où monologuent de belles figures de la culture polynésienne.

Il y a d’abord Papa Marii, le sage qui, après un combat homérique, a pêché avec ses deux fils un marlin bleu géant devenu mythique, mais loin de s’en vanter il rend hommage au poisson : «Toi et moi on est liés – on est l’océan tous les deux».

Puis il y a le poète Hone, qui a écrit son premier poème à la mort de son père et rappelle que « l’art est d’une grande humilité », qui « ne prétend jamais être au-dessus du reste ». C’est lui qui dit que « le ventre d’une femme, c’est l’univers entier, les ténèbres où tout commence et tout s’achève», et lui aussi qui fustige le Blanc acharné à « ruiner les liens plutôt que de les préserver », pointe la férocité des colons français et la calamité nucléaire imputable au même Blanc prétendu civilisé : «Hiroshima, c’est l’endroit où il a commis son acte le plus fou : il a déchiré la fabrique de l’univers sans la recoudre après».

Il y a ensuite Mau le navigateur qui a été chargé de monter les «vieux chemins de la mer» aux contemporains d’Hawaii, qui émaille son discours de formules non moins saillantes telles : «Le chant est un bon outil, il taille la mémoire», ou «Si tu vois du plastique, des objets qui servent à rien, tu sais qu’il y a des hommes, ou encore «Si tu sais lire l’océan, tu vas jamais te perdre. Tout ce que tu dois savoir, l’océan te le dit. Le Parler de la Mer, faut une vie pour le comprendre ».

Contre le bluff vulgaire du monde actuel

Malgré tout le respect que David Fauquemberg voue à ses protagonistes polynésiens et à leur culture, il n’en idéalise pas la réalité, pas plus que les sages ne le font d’ailleurs. Prêtant à ceux-ci un langage parlé sans apprêts, il se fait l’écho du jugement lucide de Rongo sur la nouvelle génération («Nos jeunes Maoris et les cousins du Pacifique, c’est picole, fumette et baston » autant que sur le Pakea (le Blanc), estimant que « s’approprier le bien d’autrui » résume sa mentalité.

De surcroît, la grande leçon de ce roman au dénouement mélancolique, et qui en fait la grandeur universelle, repose non pas sur l’exaltation d’un super-héros écologiquement cordect mais sur une capitale erreur de choix du skipper maori, au moment crucial de sa dernière pêche, à la fois miraculeuse (il a deviné la grande migration des langoustes) et catastrophique, par excès d’orgueil (l’hybris fameux des Anciens), pour avoir négligé de regarder le ciel et « tenté le diable pour la première fois ». Grandeur et misère de la condition humaine, et telle est la vie aussi bien, qui veut que Rongo reconnaisse ses limites avant de revenir à son île originelle, en phase avec les oiseaux migrateurs et «au bout du rouleau» à l ‘instar du Toroa…

Mélancolique elle aussi mais ouverte, la conclusion du roman est apportée par Tevake, autre navigateur fameux en Océanie, qu’on imagine filant une dernière fois entre la mer et le ciel (« là où je vais il n’y a pas d’île »), à la fois désenchanté devant l’évolution du monde actuel et rappelant quelques vérités ancestrales diamétralement opposées au bluff hideux des kleptocrates dominant le monde : «Naviguer, c’est être attentif, garder les yeux ouverts en grand, sentir plus fort. Si seulement on mettait le même soin à tout dans la vie». Ou cela de vital pour nous tous aujourd’hui : «Remplis-toi d’amour pour la terre, pour le ciel et la mer. Alors seulement tu pourras t’y aventurer. Si tu as du respect pour elle, la nature t’aimera »…

Entretien avec David Fauquemberg

Entretien avec David Fauquemberg

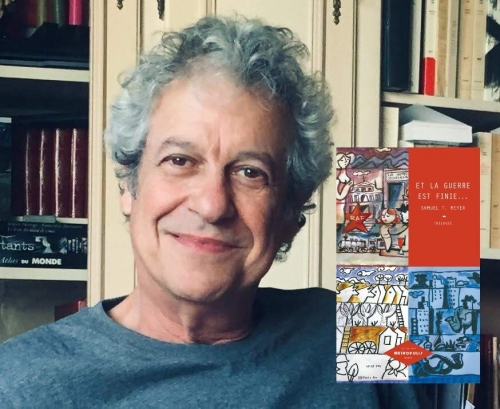

Né dans le bocage normand en 1973, installé à Granville depuis 2008, David Fauquemberg est un bourlingueur des quatre vents qui n’aime pas trop qu’on le classe «écrivain-voyageur». Entré en littérature en 2007 après un long séjour en Australie, avec le récit Nullarbor immédiatement consacré par le prix Nicolas-Bouvier, il alterne les reportages (pour les revues XXI et Long cours, notamment) et les travaux de traduction ou les collaborations à divers guides de voyage. Fondés à chaque fois sur une immersion préalable dans les milieux évoqués, ses romans ultérieurs, de Mal tiempo en 2009, dont la figure centrale est un boxeur cubain, à Manuel El Negro, en 2013, plongeant dans l’univers du flamenco andalou, relèvent d’une expérience existentielle intense jamais bornée au premier degré du reportage ou du témoignage. La transposition romanesque brasse plus large et plus profond encore dans la maëlstrom verbal de Bluff, ouvrage de tisserand-poète du langage qui appelait quelques éclaircissements…

- Qu’est-ce qui vous a attiré en Océanie ?

Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu des rêves d’Océanie. Il faut dire que j’ai grandi dans le bocage normand. Des haies d’arbres partout, l’horizon à cent mètres, la lumière étouffée : j’avais envie de large. Adolescent, je lisais les grands récits de mer, Stevenson, Slocum, Melville ou Moitessier, et l’immensité du Pacifique, sa beauté, sa fureur parfois, me fascinaient. Ce n’est pas un hasard, donc, si mon premier roman, Nullarbor (2007) se déroulait en Australie, entre campagne de pêche féroce sur l’océan Indien et errance dans une communauté aborigène du Kimberley.

Vue d’ici, l’Océanie est un vaste mystère. Passées quelques images faciles, forcément superficielles, on ne sait presque rien de ces îles éparpillées, et encore moins des hommes qui les peuplent, de leurs cultures, de leur expérience du monde. C’est véritablement le « continent invisible » dont parle Le Clézio. D’ailleurs, hormis les ethnologues et les anthropologues – dont les gens du Pacifique dénoncent volontiers l’approche trop rigide, trop occidentale pour tout dire, et donc déformante –, qui écrit aujourd’hui sur cette région du monde ? On continue partout de citer Melville, Segalen ou Loti, qui ont pourtant une vision pour le moins éculée des peuples océaniens, de leurs cultures, de la colonisation particulièrement brutale dont ils ont été victimes. On célèbre Gauguin, qui en Polynésie a plutôt laissé le souvenir d’un satyre repoussant, dont l’œuvre donne en outre une image faussée de la femme polynésienne…

Comme toujours, en se rendant sur place, en prenant le temps d’écouter les hommes, de sentir les lieux, les manières, on découvre tout autre chose. Dès mon premier voyage en Polynésie, à Tahiti d’abord puis aux Tuamotu, en 2011, j’ai compris que la fréquentation de ce monde méconnu m’enrichirait comme homme et comme écrivain. La manière harmonieuse qu’ont les Polynésiens d’habiter leur environnement et de vivre la mer, les valeurs profondes qu’ils défendent, la présence marquée des ancêtres et des morts dans la vie quotidienne : tout cela résonnait en moi. Et aussi l’importance des histoires, le soin avec lequel chacun les tissait. « L’histoire que tu racontes, elle dit qui tu es » – j’ai souvent entendu cela dans le Pacifique. Dès ce premier voyage, j’étais pris : il fallait écrire un roman sur l’Océanie, celui que j’aurais aimé lire. Albert Wendt, le grand écrivain et penseur d’origine samoane, remarque dans son essai Vers une nouvelle Océanie que les archipels du Pacifique, leurs cultures et leurs visions du monde sont si fabuleusement riches que seule l’« imagination en vol libre d’un poète » peut espérer, non pas les embrasser dans leur totalité, mais recueillir « un peu de leurs contours, de leur plumage et de leur douleur ». C’est le but que je m’étais fixé au départ.

- Quelle a été la genèse de votre roman ?

Pendant plusieurs années, j’ai voyagé intensément dans tout le Pacifique. J’ai séjourné aux Fidji, aux îles Samoa, j’ai parcouru Rapa Nui/l’île de Pâques à pied – une expérience très forte. Une résidence de six mois en Nouvelle-Zélande m’a permis d’en parcourir tous les recoins, de passer beaucoup de temps dans les communautés maories isolées, à l’écart des grandes villes. Je suis retourné en Polynésie Française, en immersion dans des familles polynésiennes, à Raiatea, à Huanine. J’ai embarqué sur un cargo qui faisait la tournée des îles Australes, avec une escale à Rapa, une île fascinante, l’une des plus isolées qui soient – un bateau tous les deux mois, aucune piste d’atterrissage. Partout, j’ai été accueilli avec chaleur et courtoisie. J’ai recueilli mille histoires, lu beaucoup au retour – les grands auteurs du Pacifique (Albert Wendt, Epeli Hauʻofa, Patricia Grace, Keri Hulme, Chantal Spitz…), des essais, des ouvrages d’histoire, des précis de navigation –, épuisé la filmographie disponible sur la région, visionné des milliers d’heures de vidéos…

Très vite, la navigation aux étoiles, cet art ancien, d’une grande complexité, qui a permis aux gens du Pacifique de peupler l’immensité du Pacifique à bord de leurs pirogues doubles, s’est imposée comme un thème central du roman à venir. La figure de Mau Piailug, ce navigateur des îles Carolines, en Micronésie, m’a tout de suite captivé. Dans les années 1970, il était l’un des derniers à maîtriser encore cet art ancestral de la navigation, il a eu la générosité de le transmettre à des dizaines de disciples, d’Hawaii à la Nouvelle-Zélande. Mau racontait que son grand-père l’avait initié, petit, en le traînant au large derrière sa pirogue, attaché au bout d’une corde. « Ainsi, expliquait Mau, tu deviens la vague. Et quand tu es la vague, tu es navigateur. » La vision du monde qu’exprime cette pratique de la navigation, les valeurs sur lesquelles elle repose, tout cela constituait pour le romancier que je suis un matériau extraordinaire. J’aime ces activités humaines qui, tout en étant solidement ancrées dans la réalité, ont quelque chose d’immédiatement métaphorique, d’universel aussi. C’était le cas de la boxe dans Mal tiempo, du flamenco dans Manuel El Negro – la navigation aux étoiles, et la pêche à la langouste dans les fjords hostiles du sud de la Nouvelle-Zélande, ont cette fonction-là dans Bluff.

- Comment avez-vous travaillé ? Quels ont été les problèmes que ce roman vous ont posés ?

Après ces années de voyage, c’est muni d’un océan de notes, d’esquisses et de projets d’histoires, de monologues, de scènes, que je me suis mis à l’écriture proprement dite, à l’été 2016. Un processus de création qui a duré toute une année, à plein temps, avec une grande densité, une intensité de travail très particulière. J’ai eu la chance d’obtenir une résidence de six mois dans un lieu idéal pour ce projet-là : l’ancien sémaphore du Creac’h, perdu sur la pointe ouest de l’île d’Ouessant, face à l’océan. La solitude absolue, au milieu des éléments, et une qualité de concentration et de rêverie mêlées que je n’avais jamais connue. « Bluff » est né là, et j’y ai écrit les deux tiers du roman avant de l’achever entre Normandie et Louisiane.

Je me suis lancé dans ce projet, comme pour mes romans précédents, sans a priori sur l’histoire, ni sur les thèmes, les personnages : j’ignorais même, au départ, où l’histoire allait se dérouler, quels en seraient les acteurs et l’intrigue. Après un ou deux mois de tâtonnements, le motif central s’est imposé : un Français anonyme arrive à pied, en plein hiver, au port de Bluff, à l’extrême sud de la Nouvelle-Zélande, et embarque pour une campagne de pêche à la langouste dans les parages tempétueux du Fiordland, avec le capitaine maori Rongo Walker, et son second, le colosse tahitien Tamatoa. J’avais d’autres histoires en tête, des voix plutôt, celles de personnages réels, grandes figures du Pacifique, tous disparus – le légendaire pêcheur de Tahiti, Papa Marii ; le grand poète maori Hone Tuwhare ; les maîtres navigateurs micronésiens Mau Piailug et Tevake.

L’idée s’est très vite imposée que ce roman océanien devait être un archipel, et que les vivants et les morts devaient s’y côtoyer d’une manière ou d’une autre – j’ai toujours tenu à ce que la forme de mes romans, leur construction, leur style, découlent naturellement, ou remontent plutôt, de leur sujet, du microcosme où l’histoire se déroule. Pour le dire autrement, j’ai la conviction que la forme et le fond sont les deux faces d’une même pièce. C’est en tout cas ce que je vise. L’histoire de pêche qui forme l’ossature de Bluff est ainsi ponctuée de quatre monologues composant comme un chœur d’anciens, qui offre à ce récit central une forme de résonance, une profondeur d’ordre spirituel. Le défi était là : faire tenir ensemble ces voix, toutes ces sensations, ces émotions, ces brins d’histoires récoltés au fil de mes voyages. Mais cela s’est fait assez naturellement, sans heurts. J’avais beaucoup travaillé en amont, dans la profondeur, pour préparer ce roman. Je me suis simplement appliqué à rester le plus fidèle possible à ce que je savais de la Polynésie, c’est-à-dire à ce que j’y avais vécu, ressenti, appris. Le romancier portugais Antonio Lobo Antunes a écrit quelque part : « Un bon roman est comme un organisme vivant qui a ses lois propres ». Dès lors, tout le travail consiste à laisser le livre s’écrire seul. Ne jamais chercher à en imposer, s’effacer plutôt derrière ses personnages. Bouvier le savait bien : la littérature est un « exercice de disparition ».

- Vos protagonistes, le Maori et le Tahitien, ont-ils des «modèles» dans la réalité, ou relèvent-ils de la pure fiction ?

- Rongo Walker et Tamatoa sont des êtres de fiction. Mais ils s’inspirent évidemment de la réalité, d’hommes que j’ai eu la chance de côtoyer en Polynésie : pour moi, l’imagination n’invente rien, elle ne sait que recombiner des émotions, des faits, des sensations. Mais dans mon expérience, les grands personnages romanesques sont plus réels, souvent, que les gens qui m’entourent. On connaît l’anecdote du soir où Balzac, discutant politique avec quelques amis, leur déclare soudain : « Parlons de choses réelles, parlons d'Eugénie Grandet… »

À l’inverse, les personnages « réels » de Bluff – à peu près tous les autres, et notamment les quatre grands anciens dont les monologues rythment l’histoire – sont tout aussi imaginaires, tout aussi romanesques qu’eux…

David Fauquemberg. Bluff. Stock, 334p.

En 1994 paraissait ce recueil de nouvelles et chroniques inédites du grand conteur italien, consacrées au monde animal. L'occasion de se replonger dans un univers fascinant et souvent méconnu.

La célébrité de Dino Buzzati (1906-1972) est essentiellement fondée sur Le désert des Tartares et, à un titre moindre, sur quelques recueils de nouvelles dont le plus connu s'intitule Le K. Cependant, le clan occulte des buzzatiens ne cesse de faire de nouveaux adeptes, et notamment dans notre langue où se multiplient les publications posthumes et figure la meilleure étude, à notre connaissance, de l'œuvre du grand écrivain, sous la plume de Michel Suffran.

Souvent snobé par la critique, et plus encore par l'Université qu'effarouchent le tour «populaire» de ses récits et sa langue sans apprêts — souvent traduite à la diable par surcroît — Dino Buzzati a laissé une œuvre apparemment protéiforme (de la chronique journalistique au roman, de la bande dessinée au théâtre, ou de la nouvelle à l'expression picturale) que fonde pourtant une unité organique.

Souvent snobé par la critique, et plus encore par l'Université qu'effarouchent le tour «populaire» de ses récits et sa langue sans apprêts — souvent traduite à la diable par surcroît — Dino Buzzati a laissé une œuvre apparemment protéiforme (de la chronique journalistique au roman, de la bande dessinée au théâtre, ou de la nouvelle à l'expression picturale) que fonde pourtant une unité organique.

L'on a parfois comparé son univers à celui de Kafka, ce qui nous paraît limité à l'«inquiétante étrangeté» de ses atmosphères. Mais bien plus pertinent nous semble le qualificatif d'auteur «pascalien» avancé par Michel Suffran, qui voit en cette œuvre une vaste méditation sur la condition humaine, la solitude, l'angoisse, la maladie, la fuite du temps, l'amour et la mort, filtrée par des histoires accessibles à tous et pétries de magie et de merveilleux, de mythes et de fables, d'êtres légendaires et de créatures engendrées par sa fantaisie imaginative.

Dans l'univers de Buzzati souvent marqué par l'aspect dénaturé de l'homme (sa nouvelle La création montre le peu d'empressement de Dieu à donner son bon à créer à la maquette de l'homme, qui Lui paraît «l'unique aberration de la nature, l'irréparable impureté du cosmos»), les animaux jouent un rôle important et multiple. Nullement idéalisés, ils sont les messagers du monde élémentaire et desmystères physiques ou psychiques.

Au plan moral, la souffrance de l'animal, plus encore que celle de l'enfant chez Dostoïevski, est pour Buzzati le symbole par excellence d'un scandale incompréhensible. Maintes fois il l'a représentée, de cette nouvelle effrayante intitulée Les gladiateurs, où l'on voit un prélat jeter, «pour voir», une petite araignée dans la toile d'un monstre de la même espèce, à la dernière chronique journalistique du présent recueil, évoquant le geste d'un conducteur de métro qui stoppe sa machine pour sauver un chien, au dam des gens «raisonnables».

Au plan moral, la souffrance de l'animal, plus encore que celle de l'enfant chez Dostoïevski, est pour Buzzati le symbole par excellence d'un scandale incompréhensible. Maintes fois il l'a représentée, de cette nouvelle effrayante intitulée Les gladiateurs, où l'on voit un prélat jeter, «pour voir», une petite araignée dans la toile d'un monstre de la même espèce, à la dernière chronique journalistique du présent recueil, évoquant le geste d'un conducteur de métro qui stoppe sa machine pour sauver un chien, au dam des gens «raisonnables».

D'inépuisables ressources

Par-delà l'affection naturelle que lui inspiraient les animaux (il en avait une toute particulière pour ses bouledogues, immanquablement nommés «Napoleone» et gratifiés d'un numéro d'ordre), Dino Buzzati tirait, de leur observation ou de leur projection imaginaire, d'inépuisables ressources thématiques, tantôt satirico-politiques (Le chien progressiste, ou le terrible Cas de conscience d'une sentinelles stigmatisant les privautés meurtrières de l'homme sur les espèces «inférieures»),écologique avant la lettre (Les aigles), polémique (L'arriviste chien qui devient homme et le motard dément qui devient Fauve motorisé), prophétique (L'expérience d'Askania Nova, quipréfigure le débat sur les manipulations génétiques), humoristique (La terrible Lucietta) ou magique (Le chien universel faisant écho au Chien qui a vu Dieu)...

Autant dire que ce livre, préfacé par Claudio Marabini et composé exclusivement d'inédits (si l'on excepte les préoriginales dans les colonnes du Corriere della Sera,notamment), enrichit notre «rayon Buzzati» d'un élément essentiel.

Autant dire que ce livre, préfacé par Claudio Marabini et composé exclusivement d'inédits (si l'on excepte les préoriginales dans les colonnes du Corriere della Sera,notamment), enrichit notre «rayon Buzzati» d'un élément essentiel.

Dino Buzzati. Bestiaire magique. Textes inédits traduits de l'italien par Michel Breitman. Laffont, 337 pages.

Michel Suffran, Qui êtes-vous Dino Buzzati ? La Manufacture, 1988, 367 pages.

L'humanité profonde de William Trevor, modulée par ses nouvelles .

Il est peu d’écrivains contemporains qui, autant que William Trevor, parviennent à capter tout ce qui fait le sel et le miel, la douleur et la dérision, le tragique et le comique de la vie. Sans hausser jamais la voix ni forcer le ton, sans noircir le tableau du monde actuel ni l’édulcorer non plus, le romancier et nouvelliste irlandais est une sorte de météorologue des sentiments et des pulsions d’une prodigieuse porosité, qui ne se contente pas d’observer ses semblables mais s’ingénie, le plus souvent, à ressaisir des mentalités ou des situations à valeur représentative. Que ce soit dans les grandes largeurs du roman, comme se le rappelle le lecteur d’En lisant Tourgueniev (désarrois d’une femme hypersensible en milieu bigot-alcoolo d’Irlande profonde), de Ma maison en Toscane (séquelles d’un attentat terroriste vécues par quelques victimes) ou de Lucy (désespoir d’un couple fuyant au bout du monde après la mort de leur enfant, que le père finira par retrouver), ou dans la forme plus dense et ramassée de la nouvelle, William Trevor, à la manière d’un Tchekhov contemporain - sa perception des changements de mentalité récents, entre autres phénomènes d’acculturation, est unique -, détaille la détresse des individus les moins aptes à se défendre (souvent femmes ou enfants), en butte à la grossièreté, à la cruauté, à l’injustice ou à la simple imbécillité.

C’est par exemple, dans Foyers brisés, l’une des onze nouvelles de L’Hôtel de la Lune oisive, le choc de deux mondes incarnés, respectivement, par une très vieille dame toute paisible en dépit du long chagrin qu’elle traîne depuis la mort de ses deux fils à la guerre, et par un groupe d’ados effrénés (ils ont l’excuse d’être sans foyers) que lui envoie, pour repeindre sa cuisine (la dernière chose qu’elle désire), un prof barjo tout imbu d’humanitarisme qui impose despotiquement sa vision des “relations intercommunautaires”.

Autant qu’un Tchekhov, William Trevor se défie des battants et des arrogants de la nouvelle société, tel ce couple d’arrivistes, dans la nouvelle éponyme, qui font irruption, à la faveur d’une panne, dans la vie finissante de deux braves vieillards hospitaliers auxquels il font valoir la nécessité de rentabiliser leur domaine, quitte à les éjecter. Jamais Trevor ne s’exprime en sociologue ni en théoricien de la psychologie, mais ses nouvelles foisonnent néanmoins d’observations aiguës sur une société déshumanisée, atomisée, “branchée à mort” et non moins vivante, pleine de gens auxquels on a envie de sourire malgré tout, jusqu’au gros con de boucher de Choisir entre deux bouchers, redoutable portrait d’un père faraud et nul vue par son fils de sept ans...

S’il montre en général de la compassion, étant entendu que la bêtise ou la méchanceté ne sont souvent que les contrecoups de vies disgraciées, Trevor ne transige pas en revanche devant le cynisme ou l’absence de respect humain. La plus saisissante illustration en est donnée dans une nouvelle noire à souhait, C’est arrivé à Drimaghleen, où l’on voit une fois de plus deux univers sociaux antinomiques se percuter: ici la vieille Irlande rurale et le journalisme à sensation.

Au lendemain de la mort tragique de leur fille, massacrée par son petit ami qui s’est fait justice après avoir fusillé sa mère jalouse, les Mc Dowd, paysans un peu frustes, se voient traqués par la journaliste Hetty Fortune et un collègue non moins avide de retracer la “story” de manière plus saignante et “parlante” dans leur magazine à scandale. Anecdote policière ? Bien plus que cela: plongée soudaine dans les aléas abjects du vampirisme médiatique.

Jusque dans les situations les plus scabreuses (car il a le sens, comme un Reiser, en plus distingué, du tragi-grotesque des vies les plus banales), Trevor se garde de juger, de moraliser, de railler ou de sangloter entre les lignes. Il regarde la vie comme elle est, sans dorer la pilule. Mais son regard est plein d’humanité, et lire Trevor a cette vertu rare, en définitive, de nous rendre à notre tour un peu plus poreux et donc plus humains...

William Trevor. Hôtel de la lune oisive. Traduit de l’anglais par Katia Holmes. Phébus, 230p.

L’enfant Number Two à sa sœur aînée qui accepte enfin de lui prêter son petit vélo : « Et c’est pour la vie ? »

°°°

Il y a de l’incendiaire chez Thomas Bernhard, autant que du gardien du feu. Cependant, à brandir le feu sacré partout où il va, je crains parfois que la lumière de celui-là ne se perde. Or, il n’en est pas moins à écouter, qui nous parle de la Suisse en nous parlant de l’Autriche, d’un philistin l’autre, de la torpeur et de la vulgarité, du refus croissant de penser, de la stupidité vorace du parvenu, de l’indifférence rampante, de l’insensibilité satisfaite ou de la bonne conscience verrouillée.

°°°

Au lieu de conspuer la médiocrité ambiante, s’attacher silencieusement, à l’écart des estrades, à en limiter les effets et les méfaits par son seul travail. Se dire à tout moment que rien ne sera perdu tant qu’on restera fidèle à cette obscure et non moins rigoureuse discipline. Là est le vrai travail et la vraie satisfaction : dans l’effacement et le fruit. Là est la vraie défense de la Qualité.

°°°

Hofmannstahl :« La peinture change l’espace en temps ; la musique le temps en espace ».

À quoi j’ajoute avec un grain de sel : « Et la littérature arpente le temps de la musique dans l’espace de la peinture ».

°°°

Proudhon :« Les journaux sont les cimetières des idées. »

À quoi j’ajoute avec un grain de sel : « Et parfois, tel Lazare, une idée s’en relève. »

°°°

Ce mot de l’enfant Number Two : « Et le nom de famille de Dieu, c’est quoi ? »

°°°

Ils tirent leur petite journée en l’entrecoupant de petits cafés. Le soir ils se font une petite vidéo en éclusant un petit verre. À la fin de la semaine ils s’accordent un petit câlin et, de temps à autre, se font une petite fête entre amis. Ce qu’ils appellent vivre dangereusement.

°°°

Trait d’époque : un prof demande à l’un de ses étudiants s’il a lu Les liaisons dangereuses. Et de s’entendre répondre : « Pas personnellement. »

°°°

« Qui écrit ne voit plus et qui voit n’écrit plus », note Jean-Claude Renard. Avec raison : il faut écrire les yeux fermés.

°°°

Il y a un mécanisme de la destruction, tandis que la création ne peut être qu’organique.

°°°

Ceci de Jacques Chardonne que je contresigne ce matin clair: «L’accent de la prose, c’est l’intime philosophie de l’homme, son secret. Pour lui-même,secret. »

Et cela surtout : « Dans le style le plus simple que la phrase soit vierge. On veut une neige fraîche où personne encore n’a marché ».

°°°

Rendre grâces : cela seul devrait suffire à nous justifier. Glorifier le monde donné. Au lieu de se borner à prendre et jouir : magnifier et transmettre.

°°°

Tout nous fait signe. Tout nous appelle à être reconnu. Tout a besoin de nous.

°°°

Attention au langage. Notre bien commun. Ne pas saccager.

°°°

Cap d’Agde, en mars 1992. – Ce mot de Number Two sur la plage naturiste : « Toutes ces saucisses ! »

°°°

Le sexe devenu l’axe du vide : ce puits sans fond.

°°°

Drôles de gens d’un drôle de monde : toute la journée sur la plage ou devant leur télé, sans un livre. Matière, matière, matière, et encore : tellement inconsistante.

Mais voici que l’espoir renaît avec un début de conversation. Vannes de banlieusards. Drague douce. Grâce des gosses à leurs jeux. Anchois frais à l’apéro !

°°°

Rien à dire d’Alexandre Jardin, sinon : ce bon jeune homme.

°°°

Claudel en 1925 : « C’est une hygiène déplorable que de se regarder. On se fausse en se regardant : on fabrique une espèce d’individu artificiel qui remplace la personne naïve et agissante. Le véritable soi-même est révélé par les circonstances et c’est pourquoi le drame a une vérité bien supérieure à celle du roman, parce qu’il met l’action à la première place, les personnages n’étant que les fonctions de cette action qu’il suscite. »

Ce que je traduis en ordre de marche personnel : fuir les miroirs et courir aux fenêtres.

°°°

Et si ce qu’on appelle Dieu était à la fois le Bien et le Mal, qu’il incomberait à l’homme de démêler ?

Morandi vu par Philippe Jaccottet

Philippe Jaccottet s’est le plus souvent gardé de parler des peintres qui le touchent le plus, et l’on comprend que, devant l’art éminemment dépouillé et «silencieux» de Giorgio Morandi, le poète ait trouvé vain d’ajouter à «ces poèmes peints un poème écrit». Et pourtant il semble bien légitime, aussi, que le contemplatif de Grignan, touché par les toiles du peintre autant que par les «rencontres» faites dans la nature (un verger, une prairie, un flanc de montagne) s’interroge sur le pourquoi de cette émotion commune et de cet étonnement répété, renvoyant à l’énigme du visible et de notre présence au monde.

Tout un chacun peut d’ailleurs se le demander: pourquoi cet art si statique et répétitif apparemment, voire apparemment insignifiant, avec ses paysages comme assourdis et ses natures mortes (que Jaccottet propose, à l’allemande, d’appeler plutôt «vies silencieuses») de plus en plus sobres et dépouillées, pourquoi cet art des lisières du silence et du «désert» monacal nous parle-t-il avec tant d’insistante douceur, et, plus on y puise, avec tant de rayonnante intensité ?

Révélant l’attachement profond de Morandi aux oeuvres de Pascal et de Leopardi, tous deux poètes des abîmes métaphysiques qu’il rapproche sur le même «fond noir» constituant l’arrière-plan de Morandi et Giacometti, et figurant en outre le «ciel» de notre siècle cerné d’horreur et de vide, Philippe Jaccottet montre bien que, loin de se détourner de «la vie», comme on a pu le lui reprocher à lui-même, le peintre travaille, avec une intensité extrême, à ce qui pourrait représenter une démarche de survie: «Comme si quelque chose valait encore d’être tenté, même à la fin d’une si longue histoire, que tout ne fût pas absolument perdu et que l’on pût encore faire autre chose que crier, bégayer de peur ou, pire, se taire».

A plusieurs reprises, citant Jean-Christphe Bailly qui compare le rituel pictural de Morandi à la cérémonie du thé japonaise, Jean Leymarie évoquant les fleurs du peintre «coupées, peut-être, par des anges», ou Valéry célébrant la «patience dans l’azur», Jaccottet fait siennes et rejette à la fois ces variations rhétoriques en concluant qu’«il y a de quoi désespérer le commentaire, mais «pour la plus grande gloire de l’oeuvre». Et de risquer cependant lui-même de passer pour «un fameux niais» en se livrant tout de même au commentaire, bien plus éclairant d’ailleurs, à nos yeux, que ceux de maints «spécialistes».

Sans paradoxe, Philippe Jaccottet confirme aussi bien notre sentiment que l’eau dormante de Morandi contient un feu puissant, une puissance d’unification et un élan du bas vers le haut que le poète rapproche, d’une manière saisissante, de l’apparition de l’ange incandescent surgi, du fond du paysage, au deuxième chant du Purgatoire de Dante. Rien pourtant de symboliste ni même d’explicitement religieux dans l’art de Morandi, que Jaccottet apparente néanmoins à une «conversation sacrée» et à un art de transfiguration qui ferait de chaque humble objet un petit monumnent, une stèle à la lisière du temps, ou ce bol blanc (blanc de neige, de cendre ou de lait matinal) dans lequel le pèlerin, à l’étape du «puits du Vivant qui voit», recueillera l’eau de survie.

Philippe Jaccottet. Le bol du pèlerin (Morandi). Editions La Dogana, 83p. A relever la qualité de la présente édition, enrichie de dessins et d’illustrations polychromes.

Une série anglaise de l’humoriste Ricky Gervais, After Life, évoquant le deuil de manière plutôt hilarante, et le premier roman d’Emmanuelle Robert, Malatraix, détaillant les méfaits d’un terroriste préalpin qui venge la Nature afin de préserver les hauteurs sublimes de l’invasion parasitaire des «traileurs», modulent les envies de tuer qui nous viennent parfois pour de plus ou moins nobles raisons, avec ou sans passage à l’acte…

Une série anglaise de l’humoriste Ricky Gervais, After Life, évoquant le deuil de manière plutôt hilarante, et le premier roman d’Emmanuelle Robert, Malatraix, détaillant les méfaits d’un terroriste préalpin qui venge la Nature afin de préserver les hauteurs sublimes de l’invasion parasitaire des «traileurs», modulent les envies de tuer qui nous viennent parfois pour de plus ou moins nobles raisons, avec ou sans passage à l’acte…

C’est d’abord l’histoire d’un quinqua déprimé, prénommé Tony, qui vient de perdre la Lisa de sa vie et se demande s’il va plutôt tuer son prochain qui ne lui a rien fait, pour se venger de la vie salope, ou plutôt se taillader les veines – ce à quoi il renonce devant le regard réprobateur de sa chienne Randy.

Tel est l’argument de départ de la série à succès After Life, délectable suite d’horribles petits épisodes écrits et interprétés par l’humoriste Ricky Gervais et que, me sachant en grand deuil depuis décembre dernier, un ami né le jour de la mort de Che Guevara, en octobre 1947, a cru bon de me conseiller, à moi qui suis né le jour de la naissance du Che et de Donald Trump, le 14 juin de cette même année.

Or, allez comprendre la nature humaine : je sais gré à mon compère de la découverte (tardive, puisqu’on en est à la troisième et dernier saison qui a drainé plus de 100 millions de spectateurs) de ce feuilleton ironisant à sa façon sur le « travail de deuil», quand bien même je n’ai pas été tenté, une seconde, de trucider mon entourage ni de me jeter dans la baye de Montreux avec une pierre au cou.

Par ailleurs, After Life m’a rappelé, aussi, ma carrière dans les diverses rédactions où j’ai sévi pendant cinquante ans - Tony collaborant à un «gratuit» qu’il trouve décidément minable depuis la mort de Lisa, alors que celle-ci, tous les jours, continue de l’encourager à vivre par la truchement de l’ordi sur lequel elle a enregistré des messages à lire après sa mort, entre autres vidéos de leur joyeuse vie commune.

C'est aussi parce qu’il y a bel et bien une vie après Lisa, qui le pousse à lui trouver une remplaçante, que tous ses proches s’efforcent de raisonner Tony dont la douleur lui fait croire qu’il peut tout se permettre: son beau-frère qui dirige le «gratuit» et la brave dame venant se recueillir devant la tombe de son défunt Stan, voisine de celle de Lisa; son psychiatre gentiment débile mais de bonne volonté qu’il traite de nul sans se gêner; une plantureuse courtisane qu’il remballe d’abord et qui lui propose de lui faire son ménage en tout bien tout honneur; d’autres encore; et peu à peu, malgré sa rage, lui apparaissent la gentillesse et pire: la bonté des braves gens, tandis que Lisa, sur son écran de laptop, lui répète qu’il est le roi des types – tout cela pimenté d’irrésistibles épisodes, au fil des «sujets» qu’il traite pour sa feuille locale, dont la rencontre avec une centenaire - fierté locale à citer absolument en exemple pour sa probable sagesse , qui lui lance que la vieillesse est une calamité et qu’elle se réjouit de clamser…

Bref, et comme dans la série Mum, version féminine du même sujet, le succès phénoménal d’After life tient sans doute à l’immense tendresse que dissimule son apparent cynisme, faisant de tous ses personnages des sœurs et frères humains en somme dignes de sympathie…

Sympathie même avec les démon ? Chiche !

Le terme qui convient le mieux à la nature des relations d’Emmanuelle Robert avec les nombreux personnages, de tous les âges, de son premier roman, est sans doute celui-ci : sympathie, et qui se communique illico à la lectrice et au lecteur.

Ceux-ci, bien élevés ou sagement conformés aux traditions bienséantes de la paroisse littéraire romande, se formaliseront peut être à la lecture des quatre premières pages de Malatraix, intitulées Carnet et rédigées par un malappris agressif au langage grossier, visiblement talonné par «cette merde de virus», non moins cancéreux en rémission temporaire et tout décidé, avant le grand saut, de purger la Montagne, sacrée à ses yeux, de tous les « guignols en baskets» qui en polluent les flancs et les crêtes. On apprendra plus loin que cet ange exterminateur est un ancien guide à l’ego proportionné à ce qui lui reste de belle gueule, mais pas question de «spoiler la story», n’est-ce pas, comme le recommandent les amateurs de séries.

Or précisément, dans le même style des séries, l’on parodiera tout de même la mise en garde d’usage : langage grossier, violence, sexe, drogue, suicides, déconseillé au moins de 13 ans…

Et la sympathie là-dedans ? Pas moins immédiate dans la mesure où le Carnet du type se posant en nouveau Farinet, «résistant» et chargé de mission par l’Alpe sublime, fait écho à quelque chose que tout Helvète ami de la nature de tous les sexes peut éprouver.

Il me souvient, ainsi, qu’entre seize et vingt ans, fous de grimpe d’avant et après mai 68, nous aurons, à l’enseigne du FDA (Front de désintoxication alpine), imaginé de dynamiter moult pylônes et autres obscénités mécaniques souillant la pureté des hauteurs, quitte à user nous-mêmes de moyens artificiels pour passer un surplomb ou remonter une dalle ou une fissure de sixième degré supérieur, etc.

Donc «grave sympa» la Manu, comme le relèverait le joli Dani, le plus jeune de ses personnages, qui parle comme vos ados même moins «chelous» que lui, et dont la «galère perso» s’inscrit bien dans les zones d’ombre de la crise sanitaire, entre «teufs de oufs» et « plans culs » à voile et vapeur, sans parler de faits carrément « relous » (trafics de filles de l’Est et autres malversations liées au Covid), etc

Cela surtout à souligner d'emblée: que la narration de Malatraix se fait dans le langage particulier de chaque personnage, sans que sa fluidité ou son naturel n’en pâtissent. Il est vrai que le parler actuel, jusque «par chez nous» où l’on dit «contour» pour virage et «là-bas en haut » pour là-haut, est aussi métissé que la société des temps qui courent…

Purs et durs en dolce Riviera

Après quelque pages d’anthologie sur l’argot des bagnards, dans Splendeurs et misères des courtisanes, Balzac fait cette remarque concernant les exagérations de la fiction par rapport aux données de la réalité : «Une des obligations auxquelles ne doit jamais manquer l’historien des mœurs, c’est de ne point gâter le vrai par des arrangements en apparence dramatiques, surtout quand le vrai a pris la peine de devenir romanesque ». Puis le romancier dit, en substance, que la «nature sociale», notamment dans une grande ville, est devenue tellement «romanesque» qu’elle dépasse tout ce qu’un écrivain peut imaginer. Et d’ajouter : «La hardiesse du vrai s’élève à des combinaisons interdites à l’art, tant elles sont invraisemblables et peu décentes, à moins que l’écrivain ne les adoucisse, ne les émonde , ne les châtre »…

Or Balzac n’était pas du genre à « châtrer» la réalité, ni non plus à brider sa folle imagination. Cependant, rapportés à la Suisse actuelle, et à l’image qu’en donnent nos écrivains, que dire de leur souci du «vrai» ou de éventuelles exagérations de leurs fictions ? Je me suis posé la question en lisant naguère les premiers romans de Marc Voltenauer, qui ne se situaient ni à Paris ni à Los Angeles mais dans nos Préalpes où tel tueur en série rôdait entre marmottes et ruminants placides. Du moins Voltenauer achoppait-il bel et bien à une thématique sociale, économique ou psycho-pathologique impliquant telle ou elle «affaire» à connotations criminelles, comme un Dürrenmatt ou un Glauser dans leurs récits «noirs» antérieurs.

Cela noté pour en revenir à Malatraix, qui emprunte les sentiers locaux à la manière de Voltenauer – au ravissement probable des randonneurs de notre classe moyenne gentiment encanaillée et redécouvrant la belle nature.

Quant à la vraisemblance du «killeur» s’en prenant aux «traileurs» du Haut-lac, genre ex-beau mec grand baiseur et pervers narcissique quoique guide patenté, pourquoi ne pas y croire quand on sait ce qu’on sait et qu’on voit ce qu’on voit, comme le dirait l’adorable vieille Marie-Rose bientôt centenaire qui risque de s’exploser en fumant ses clopes trop près de ses bonbonnes à oxygènes ?

Ce qui est sûr, au sens balzacien du «vrai», c’est qu’Emmanuelle Robert et ses personnages sont «en phase» avec notre présent récent (la pandémie, l’obsession sanitaire, la non moins obsédante courses aux «perfos», la crise climatique et ses dérives para-terroristes, l’errance affective et sensuelle d'un peu toutes et tous, la liberté des mœurs n’excluant pas les éthiques personnelles rigoureuses) et qu’il en ressort, conforme aux codes du genre très bien maîtrisés, un roman franc de collier et tendrement accordé au sens commun, narquois et débonnaire, dont le sentiment qui s’en dégage, excluant toute complaisance morbide ou malsaine, relève, une fois encore, d’une sympathie partagée qui ne s’aveugle pas, disposée cependant à «faire avec» l’impureté de notre putain d’espèce…

Emmanuelle Robert, dès son premier roman, sait faire parler notre terre et ses gens, démêler en nous la part des anges et des démons, célébrer aussi la bonne vie au bord du ciel splendide cerné d’orages, etc.

Emmanuelle Robert, Malatraix, Editions Slatkine, 493 p. 2021.

After Life, de Ricky Gervais, 3 saisons sur Netflix.