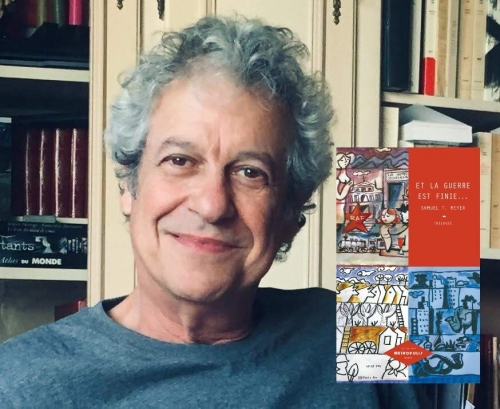

Trois recueils constituant un livre unique, sous le titre d’Et la guerre est finie, nous font revenir au terrible XXe siècle dans un mélange saississant de douleur et de nostalgie, de cruauté et d’humour, par le truchement du grand art de l’écrivain franco-israélien, conteur et poète. Le triptyque a été gratifié, en 2021, du prix Goncourt de la nouvelle.

Quel lien peut-il bien y avoir entre une jeune femme «en espérance» marchant dans la neige à la rencontre d’un train de nuit, un vieil ahuri peignant à genoux d’étrange figures noires dans la chambre d’un asile jurassien, une poétesse romaine que la peur a décidée de ne plus écrire, un flic juif new yorkais hanté par ses souvenirs de la guerre de Corée, un adolescent israélien parlant à sa terre comme à une amoureuse, le fils d’un ancien bourreau nazi passant à la lutte armée dans les années 70 et une ouvrière londonienne blanche aux trois garçons à sangs mêlés, entre autres sœurs et frères humains mal barrés dans la course folle du temps lancé à travers le vide stellaire aux reflets de cendre et de diamant ?

Quel autre lien que le fil ténu, mais à la fois tenu, têtu, torsadé comme un barbelé et délicat comme un fil de soie, de l’écriture d’un certain Shmuel T. Meyer dont j’avoue, à ma honte sotte, que j’ignorais tout avant-hier, et qui m’a bonnement bouleversé, avec ses très mauvaises nouvelles envoyées de notre bas monde et comme transfigurées par leur poésie brassant tout-venant et paillettes d’or dans autant de récits magnifiés par un verbe étincelant et vibrant d’émotion sans pathos, pour nous soulever cependant le cœur et ce qu’on appelle l’âme sans trop savoir ce que c’est…

Le choc du Réel

Le premier choc de cette lecture est immédiat, dès l’incipit (« Elle épousa le premier venu, le premier qui s’avisa de lui promettre de la protéger »), immédiatement flanqué d’une suite qui boite déjà bas : « C’était un drôle de type avec des dents de cheval plantées dans la chair rubiconde de ses gencives et des yeux plongés si profondément dans leurs orbites, qu’on eût dit des agates dans une flaque d’eau ».

Ensuite on devrait se sentir protégé, puisqu’il y a une petite maison dès la noce de ces deux-là, un humble cabanon attenant pour les besoins, le giron à chaleur aigre de l’époux qui pionce, puis on passe d’une saison à l’autre comme passent, par delà les mauvaises herbes du jardin et le remblai de ballast, à huit heures trente du matin d’hiver, les voitures bleu sombre «comme les trois saphirs d’un collier» de la Compagnie internationale des Wagons-lits et des Grands Express Européens, et la nouvelle année éclipse la précédente sur les rails où l’ange honteux (la honte que c’est de n’être que ce rien du tout en chemise de nuit de pilou et pas la princesse des sleepings) se tient immobile, etc.

Si l’innocente des Grands Express Européens, titre du recueil éponyme, n’a pas de nom, sa figure sacrificielle se multiplie, dans les trois séries de nouvelles, notamment sous les prénoms de Clara la déportée, de Wendy la fille-mère, de Tal Hammerstein la camée noyée ou d’Annette qui est tombée sous les balles de la Légion Arabe et au souvenir de laquelle fait écho cette sentence élargissant la focale : «Les surprises entrent et ressortent par la porte. Il y a celles à qui l’on offre un rafraîchissement, puis un cœur, puis l’immense malheur engendré par l’absence », ces mots renvoyant à la dernière inscription «à la pointe d’épine» de la poétesse romaine Clara Bassano, morte d’une balle dans la tête en 1944 : «Si le bonheur écrit mal, alors le malheur gribouille »…

Evoquer les «pointes» tragiques de ces nouvelles est immédiatement nécessaire, pour dire blessures et vengeances éventuelles, mais insuffisant à rendre leur totalité vivante, extraordinairement poreuse, pleine d’odeurs, de saveurs, de notes sensibles et sensuelles.

Shmuel T. Meyer va (presque) partout et en voyageur du temps, disons ici : entre Venise et Paris via Lausanne, avant et après la guerre, mais aussi en remontant le val d’Anniviers jusqu’à Saint-Luc, à l’hôtel Bella Tola et au nid d’aigle du Weisshorn, de 1937 à 1947, dans le smog de Londres, à la lumière de Tel Aviv et là bas entre les quartiers juifs et les caves à jazz du «Village» de New York cher aux Beatniks, dans le Montparnasse bohème des années 20 et en Israël au temps d’Exodus, à Ballaigues avec Louis Soutter - et si je dis « presque », c’est pour ajouter qu’on serait aussi «presque» chez nous à Busan en Corée ou à Guantanamo avec ce démon d’écrivain à la capacité d’évocation illimitée, faisant appel à tous les sens pour mieux « faire sens » et symbole.

Comme on est immédiatement «chez soi» dans la pension Vauquer du Père Goriot, on «reconnaît» illico ce qu’on voit à la fenêtre du taxi entre la gare de Lyon et l’hôtel La Louisiane de la rue de Seine où Henry Miller et Albert Cossery ont créché, on est avec Cendrars et son ami peintre Hillel le Montparno d’adoption, on est dans l’appart new yorkais puant la décomposition des pauvres Goldie et Max, etc.

Une vision à multiples facettes

Si Clausewitz a dit que la guerre était la continuation de la politique avec d’autres moyens, avant que Michel Foucault ne soutienne le contraire, le triptyque d’Et la guerre est finie, tous lieux et personnages confondus, nous rappelle plutôt que les multiples aspects de la guerre (des blocs et des nations, des races et des classes, des religions et des sexes) n’ont pas de fin tant qu’il y a de «l’hommerie» chez les humains, selon l’expression de ce catholique sceptique plus ou moins juif d’origine qu’était Montaigne, et cela vaut sous tous les points de vue, de la chaude intimité des personnages au froid glacial des faits «divers» quotidiens et de la guerre bientôt recommencée…

De façon très remarquable, qui rappelle la circulation des personnages balzaciens dans La Comédie humaine, Shmuel T. Meyer multiplie, d’une nouvelle à l’autre, les points de vue sur tel ou tel événement, qui ajoute à l’impression de ronde-bosse de ses récits, comme dans le film Rashomon de Kurosawa où un événement est raconté alternativement par divers témoins. Il en résulte, bien plus qu’un relativisme dissolvant, une impression de réalité «augmentée» que la poésie intense de la langue de l’écrivain accentue encore, au point que, lecture faite d’une nouvelle, on y revient comme à un poème.

Dans les grandes largeurs guerrières de la mémoire juive du XXe siècle, sur notre terre «salie par les hommes», selon l’expression d’un des personnages, la trilogie de Shmuel T. Meyer ressaisit, respectivement, les séquelles individuelle de la Deuxième guerre mondiale et de la Shoah, dans Les Grands Express Européens, celles de la guerre de Corée dans l’Eldorado fracassé du Great American Disaster, et celles enfin du conflit israélo-arabe dans Kibboutz, préludant à maintes désillusions internes dont la déchirante dernière nouvelle, Vers l’effroi, constitue le point d’orgue tragique mais non désespéré – car à «l’hommerie» fameuse s’oppose, dans les trois recueils, la lumière qu’il y aussi au cœur de notre drôle d’espèce, la présence de ce qu’on appelle la conscience et la compassion qui en découle, le goût de vivre malgré tout et la soif inaltérable de ce qu’on appelle l’amour…

Shmuel T. Meyer. Et la guerre est finie. 1. Les Grands Express Européens,130p. 2. Kibboutz, 147p. 3. The Great American Disaster, 140p. Éditions Metropolis, 2021.