La solitude n’est belle et bonne que peuplée et partagée, me suis-je dit un de ces jours de ces années-là, comme formulant un vœu, et le vœu commença de repeupler mon esseulement, et je recommençai de partager sans prendre et jeter, et je ressentis alors, et vraiment, le manque de Quelqu’un dans ma drôle de vie de ces années-là. Alors je cessai de me regarder, et du même coup je cessai d’être fasciné par les beaux corps et les beaux visages aux normes de ce temps-là.

Or, il n’est aucune fascination dans la montée du paysage, me dis-je à l’instant de contempler la montée, cette nouvelle aube, de ce paysage d’automne dont l’émouvante beauté affleure toute chose.

Un monde est en train de s’écrouler dans un ruissellement de chiffres et de chimères, me dis-je aussi à l’instant, un monde de chimères et de chiffres est en train de s’écrouler là-bas dans les quartiers d’affaires, un monde de chimères et de jacuzzis, un monde de frime et de primes fantasmées, mais la splendeur moirée de l’automne s’ouvre ici et maintenant sous nos yeux dans la simplicité de notre vie de gens ordinaires, et toute louange lui soit rendue – tel est notre présent, me dis-je en pensant à Ludmila : tel est notre plus-que-présent.

De tout temps j’avais appris que tout serait compté et payé rubis sur l’ongle, me dis-je en dénombrant les touches de rubis dans le flamboiement fauve et or de l’automne, non rien de cela n’est gratuit, c’est rubis sur l’ongle que je sais que Grossvater eût payé l’Hôtel au Caire de ses rêves, si la Grande Guerre n’avait pas ruiné ses affaires, toute tractation de notre père et des pères de nos pères se réglait rubis sur l’ongle, et j’entends toujours, à l’instant, nos père et mère nous dire à l’avènement de tant d’automnes : regardez, mais regardez, ça n’a pas de prix…

L’émouvante beauté de l’automne ne se paie que de notre regard, et cela regarde chacun, cela nous regarde : cette émouvante beauté nous regarde, me dis-je à l’instant après avoir tenté tant de fois de la peindre.

Les vagues d’or et de pourpre ont affleuré après la première neige, tandis que les indices des chiffres et des chimères s’effondraient dans les quartiers d’affaires des grandes cités, toute la nuit les écrans silencieux ont affiché cet effondrement de chiffres et de chimères et voici s’ouvrir la grande fleur de l’automne à l’émouvante beauté.

Le plus-que-présent affleure tandis que s’effondrent chiffres et chimères. Grossvater, père de notre mère, en eût tiré sa morale, selon quoi tout ce qui n’est pas payé rubis sur l’ongle, selon son expression, n’est que chimère vouée à s’effondrer, et notre mère, nous serinant les mêmes litanies, eût acquiescé, de même que notre père, parangon d’honnêteté et de régularité, et le père de notre mère, dit aussi le Président, et notre mère-grand et la plupart des gens ordinaires du quartier des Oiseaux, eussent acquiescé de concert : on ne promet pas d’œufs à deux jaunes, eussent-ils seriné aux raiders et aux traders des quartiers d’affaires du monde entier.

Et je moralise à mon tour en me rappelant tout l’irréel de ma vie avant l’apparition de Ludmila dans ma vie et, dans notre vie, de l’Enfant, dont l’apparition m’a révélé la réalité qui est celle aussi de cet automne que nous vivons ici et maintenant, tandis que chiffres et chimères s’effondrent et que nos enfants repeuplent le monde.

A l’instant le soleil, invisible encore, irradie déjà les forêts dont les vagues d’or et de pourpre roulent sous nos fenêtres, et cette houle de beauté homologuée beauté d’automne, selon le langage publicitaire, cette beauté-cliché, cette beauté de calendrier pour bureaux d’affaires, cette beauté que notre simple regard de gens ordinaires requalifie pourtant, cette beauté recapitalisée à l’instant par notre simple regard roule ses vagues des monts alentours aux baies et aux cités de là-bas, dans la brume de cet automne où l’élégie du temps qui fout le camp se mêle aux déplorations enragées des raiders et des traders et aux litanies des gens ordinaires s’estimant roulés et floués une fois de plus, et cette houle d’émouvante beauté et cette foule aux rumeurs inquiètes, cette élégie et ces litanies, cette gloire mordorée remontant à l’instant les pentes et cet écroulement de chiffres et de chimères sur les écrans des cités embrumées et dans tous les foyers des gens ordinaires, tout cela roule et me rappelle les vagues de la mer, à l’ouest d’Ouessant que mon grand-père, dit aussi le Président, me défiait de nommer…

A l’instant, plein ouest, sous un ciel laiteux strié de traînées d’avions longs courriers qu’une bande de nuées en suspension sépare de l’immensité de brume bleutée du lac invisible, à l’instant je suis à des mondes du monde de mes sept ans, mais ici et maintenant me revient la voix du Président qui me faisait regarder la mer et me faisait voir, me faisait scruter et me faisait observer, me faisait observer et scruter, voir et regarder la mer où nous arrivaient de partout des vagues et des vagues, et voici les vagues de couleurs de l’automne roulant des monts boisés d’alentour vers les rivages embrumés de là-bas et se diluant là-bas dans les lointains, regarde cette émouvante beauté, ne perds rien d’aucun des ses éclats d’or ou de rubis, voici l’éclat de pourpre ou de feu d’un éclat d’automne qui te rend tous les automnes de nos vies. Toi-même que j’aime, comme ton grand frère défunt que j’aimais et tes sœurs que j’aime, tous nous sommes des éclats d’émouvante beauté.

Tout sera payé rubis sur l’ongle, me dis-je en me rappelant toutes ces années à racheter le temps, telle étant ma conviction que le temps peut être racheté, quoique sans prix.

Il n’y a pas de temps mort. La seule apparition de Ludmila, un soir dans un bar, inaugure ce nouveau Compte: la plus émouvante beauté qui m’ait jamais été donnée, avec l’apparition de nos enfants et la disparition de nos mères et pères, ce double élan qui nous a fait nous reconnaître tout à coup, et toute notre vie depuis lors, tissée de nos lignes de vie entrecroisées, toute notre vie mêlant ses vagues et nous portant ou nous déportant, toutes cette houle nous roulant de par les foules et les jours et les heurts et les échappées, tout cela s’est inscrit et je le paie de chaque mot, enfin j’essaie, je voudrais, je m’efforce, en me rappelant notre mère penchée le soir sur son Livre de Comptes - moi qui ne suis que chimères sans chiffres j’aimerais de mes pauvres mots, m’acquitter rubis sur l’ongle de cette dette.

(Extrait de L'Enfant prodigue, récit 2008-2009 en attente de publication).

-

-

Quignard entre signes et formules

Lecture de La barque silencieuse (4)

Walter Benjamin était un inépuisable « releveur de signes », et c’est ce qu’on pourrait se dire aussi à propos des volumes du Dernier royaume, constituant un très vaste Labyrinthe verbal et narratif où tout stimule à la fois la sensation et la pensée au gré d’un constant mouvement de va-et-vient dans le Temps et les Questions posées à l'approche de la forêt allemande bien différemment qu’aux lisières des pinèdes ou sur le flanc mauve des dunes le soir : « La diachronie nous crée d’entrée de jeu une obligation d’alliance avec l’inconnu sous la forme du jamais visible ». Il en est ainsi à propos de l’hiver, selon lui la première expérience de la mort.

Avant que le temps « fût pensé en Occident comme une fin », la mort s’éprouvait aux matins d’hiver de nos enfances où, stylisée comme sur un lavis-haïku chinois : « La terre craque sous les pas. La mare n’est jamais aussi propre que quand elle est gelée. Les feuilles ont disparu. Les fleurs, les oiseaux, les hommes, les noms, tout a disparu. Il fait si clair. »

Cette clarté, qui n’est pas de la mort mais d’une pensée élucidée de la mort comme anticipée, est une des caractéristiques de l’écriture de Pascal Quignard, à cela près que si cette clarté contient son ombre elle joue sur le surgissement. On croit le Sud, ou plus exactement le Latin et le Grec, lumineux : ils sont à vrai dire noirs, ou disons qu’ils surgissent du noir comme l’éclair du premier sperme. C’est quand même autre chose que le français des terminaisons ou du verlan qui en est la distorsion enfantine. Or « la naissance s’oppose à l’enfance comme l’irruption à la répétition ». Le nouveau n’est pas le jeune comme se le figure les jeunistes de l’actuelle régression. « Le neuf ne répète pas, il invente », alors que le jeunisme rechique à n’en plus finir son vieux chewing-gum sans goût.

Ainsi aussi de ce que relève PQ de la liberté selon l’esclave Epictète qu’elle a fait multiplier les formules : « Est libre celui qui n’a pas faim et qui est sans désir », « Est libre celui qui profite de la porte qui a été laissée ouverte (est libre celui qui se suicide) » ou bien encore cette formule retournée : « Tout homme est une citadelle remplie de tyrans qu’il faut faire sauter »...

Ainsi aussi de ce que relève PQ de la liberté selon l’esclave Epictète qu’elle a fait multiplier les formules : « Est libre celui qui n’a pas faim et qui est sans désir », « Est libre celui qui profite de la porte qui a été laissée ouverte (est libre celui qui se suicide) » ou bien encore cette formule retournée : « Tout homme est une citadelle remplie de tyrans qu’il faut faire sauter »...

Selon qu’on suit Apollon ou Dionysos, on préférera la liberté « débâcle » ou la liberté « fil d’arête ». À ton chaos intérieur tu opposeras ce choix d’un parcours entre deux vertiges, ou bien de la race des réguliers tu fantasmeras sur l’anarchie…

La Barque silencieuse ne flotte pas sur le vague. La vraie poésie a horreur du vague. Si les signes mènent aux formules, ce n’est pas pour arrêter la connaissance mais pour rendre l’approximation aussi intelligible qu’un début de conte, et le livre en est plein. J’aime beaucoup, ainsi, que la « haine merveilleuse » qui plonge Vernatus l’Edile dans la tristesse quand on lui apprend la mort de son ennemi juré, échappant de ce fait à sa vengeance et le privant d'un adversaire à sa mesure, prenne la forme d’un récit légendaire comme il en est trente-six autres là-dedans. Walter Benjamin, pour en revenir à lui, avait lui aussi ce génie des passages et cette façon d’animer et de réenchanter le monde qui nous entoure. Tels sont, dans la postérité de Montaigne, les releveurs de signes...

La Barque silencieuse, Seuil, 2009. -

Chiffonnier d'étymologies

Lectures de Pascal Quignard (3)

On revient tout naturellement, ensuite, à Epicure, via l’examen des étymologies des mots suicide ou liberté. Ce n’est pas le Quignard que je préfère, chineur de savoirs un peu secs à mon goût, mais l’important tient à ce qu’il fera tout à l’heure de sa savante, voire doctorale inspection. La liberté de disposer de sa propre mort est en jeu. C’est un argument des associations actuelles d’assistance à la mort volontaire, genre EXIT, mais avec quelque chose d’acclimaté, d’organisé, de conditionné presque (comme on le dit des aliments ou des déchets carnés) de collectif et de normalisé qui évacue le tragique de la Décision et son tour philosophique. « Voici notre potion », entend-on dans la chambre à lumière tamisée où l’Accompagnant procède à l’ultime devoir de son contrat, et malgré la délivrance du sujet on ne peut retenir un sursaut d’horreur à l’idée d’une pratique généralisée multipliant la formule : « Voici notre potion »…

Or, cela se passe plutôt, dans ces pages de La Barque silencieuse, sur les rives extrêmes où Mishima s’éventre en toute liberté avant le coup de sabre de l’Assistant.

« Le mot magnifique et liquide de suicide apparut au cœur du monde baroque », relève Pascal Quinard en rappelant que jusque-là juristes et prêtres parlaient par périphrases de mort « volontaire » ou « impétueuse ». Or, le mot de suicide introduit avec le sui la notion d’auto-immolation restituant à chacun son «mourir» propre, étant établi que « la mort est à notre disposition », fût-ce « dans l’impétuosité».

Cela qui nous ramène au « self », vrai ou faux, au « sui» et au corps, à l’autonomie physique qui fixe la liberté selon les Grecs, ou à la libertas latine vue comme une « poussée continue, progressive, florissante, épanouissante, luxueuse, spontanée de la nature », à la solitude vécue dans la « joie de se retrouver seul » dans une présence érotique dilatée au large sens et sur le Weg ins Freie de Schnitzler, avec ce nouvel horizon clarifié du mot suicide : «Le suicide est certainement la ligne ultime sur laquelle peut venir s’écrire la liberté humaine. Elle n’est peut-être le point final. Le droit de mourir n’est pas inscrit dans les droits de l’homme. Comme l’individualisme n’y est pas inscrit. Comme l’amour fou n’y est pas inscrit. Comme l’athéisme n’y est pas inscrit. Ces possibilités humaines sont trop extrêmes. Elles sont trop antisociales pour être admises dans le code qui prétend régir les sociétés, Car un homme naît croyant comme un lapin est ébloui par les phares ».

Même bien courte, la formule est du délire perso de l’écrivain chinant les réalités dans la vieille caisse à sable du langage, comme Walter Benjamin grappille les jouets anciens dans les vitrines de Paris ou Berlin. On leur emboite le pas avec de petits hourras d’enfants courant à la récréation…

7 autres citations de La Barque silencieuse (3)

7 autres citations de La Barque silencieuse (3)« Quand on glisse sa main un instant dans la mer, on touche à tous les rivages d’un coup. De même, le pied dans la mort, par laquelle on quitte le temps »

« Quand elle mourut, il était si fou de son corps qu’il garda le crâne de son épouse ».

«Caresser un crâne valait une prière aux yeux de Dieu ».

« Au matin, avant que le soleil parût, les corneilles lui avaient déjà mangé les oreilles ».

« Ne deviens pas toi-même mais deviens le soi, le self, le sui, l’objet sacré intime, la part incommunicable, le jadis ».

« Que vaut la formule « chacun pour soi » si chacun se hait ?

« Il y a une solitude antérieure au narcissisme ; une terrible extase infante ; un délaissement ; une désolation qui fait le début des jours, c’est presque une extase interne en amont de l’extase, en amont de la contemplation, en amont de la lecture »

-

Quignard éminent mineur

(Dialogue schizo)

Moi l’autre : - Tu as noté récemment, à propos de Pascal Quignard, que c’était en France le plus grand écrivain du moment, mais je t’ai senti hésiter…

Moi l’un : - C’est vrai que j’hésite. D’abord parce que ça fait toujours un peu cuistre de dresser des tableaux d’honneur, comme si l’on se posait en instance de consécration, ah, ah. Ensuite du fait que si Bernanos, ou Céline, ou Proust étaient encore en vie, j’en rabattrais naturellement sur ce diplôme de « grand écrivain ». Mais je retrouve celui-ci accolé aux œuvres de Houellebecq ou de Dantec, alors...

Moi l'autre: - Alors tu forces la note ?

Moi l’un : - Je dirais plutôt que j’essaie d’évaluer une œuvre littéraire absolument cohérente, intéressante et pure de tout compromis, comme l’est aussi celle d’un Richard Millet, entre autres, par rapport à une période d’eaux basses et de surévaluation médiatique qui fait un « grand écrivain » de Philippe Djian (que j’apprécie souvent, par ailleurs) ou de Christine Angot (doint je ne vomis pas tout). Fais un saut d’un demi-siècle ou un peu plus en arrière et tâche d’imaginer quelle place occuperait Pascal Quignard dans le sommaire de la Nouvelle Revue Française…

Moi l’autre : - Je le vois en très bonne place. Quelque part entre Charles-Albert Cingria et André Suarès. Maître prosateur et joyeux érudit. Mais dans le sommaire de la NRF, plutôt chéri de Paulhan et des lettrés que des grands ponts à la Gide, plutôt enfilade de collines que Montagne.

Moi l’un : - J’aime aussi cette notion du massif. Or, il y aurait pas mal de révision à faire, avec le recul, de ce point de vue. Je pense notamment à Ramuz, toujours considéré avec une certaine condescendance par nos amis français. Ou à Giono. Ou à Jules Romains, complètement snobé par tout un monde académique et parisien. Ou à Julien Green. Et bien entendu à Simenon… Simenon, Romains et Ramuz qui, soit dit en passant, étaient appréciés bien plus sérieusement par de grands écrivains « étrangers », comme Miller, Buzzati ou Dos Passos, que maints auteurs français plus en vue de la même époque. Mais je ne suis pas sûr que Miller, Buzzati ou Dos Passos eussent éprouvé le même enthousiasme pour l’œuvre d’un Quignard...

Moi l’autre : - Là, tu mélanges les genres. Quignard n’est pas un romancier « massif » comparable à ces trois-là…

Moi l’un : - Très juste Auguste : l’auteur de La barque silencieuse est essentiellement un essayiste-conteur-poète. Prosateur à pointes enfin. Or, à ces divers égards, c’est bel et bien ce qu’on peut appeler un grand écrivain, je dirai, comme pour Cingria, Suarès ou, en d'autres langues, Walter Benjamin, Ludwig Hohl ou Ramon Gomez de La Serna : grand écrivain mineur.

Moi l’autre : - N’est-ce pas restrictif ?

Moi l’un : - Pourquoi ? Tu as quelque chose contre les mineurs ?

-

Grand large du présent

Diachronies de Pascal Quignard. Lecture de La Barque silencieuse (2)

Le considérable critique littéraire qu’était aussi (et surtout, peut-être) le romancier romand Jacques Mercanton a remarquablement parlé, à propos de T.S. Eliot, me semble-t-il, de ce qu’on pourrait considérer comme un provincialisme dans le temps.Comme il y a un provincialisme dans l’espace, qui nous sépare du canton ou du pays voisin, il y a un provincialisme dans le temps dont les effets se font sentir aujourd’hui par atrophie progressive de la mémoire, jusqu’à l’amnésie. L’effondrement de l’enseignement de l’Histoire y est évidemment pour beaucoup, qu’aggrave une nouvelle perception tribale de la réalité découpée en tranches d’âge parfois plus minces que celle d’une génération. Ce provincialisme dans le temps exclut évidemment tout sentiment de filiation et de continuité, ou alors le réévalue artificiellement selon les lois du marché de la nostalgie, qui signale la même perte par défaut, si l’on ose dire, tandis que la seule poésie continue de réitérer le Présent du verbe, qui est de tous les temps et de tous les lieux.

Le premier regard jeté par le premier lecteur non averti (ne connaissant rien de l’auteur) sur La Barque silencieuse n’y verra peut-être qu’un chaos de séquences hyper-référentielles relevant de toutes les littératures littéraires, philosophiques ou historiques, alternant les lieux et les temps dans une apparente discontinuité, d’une écriture certes très belle (notre lecteur est sensible, comme il s’en trouve encore) mais pour signifier quoi ?

Il faut lire le livre pour le dire – il faut vivre le livre pour en absorber la substance et le sens. Les pages consacrées ici à la solitude de la lecture (on peut y aller illico, pages 61 à 66) disent ou plutôt suggèrent - car les mots ne sont qu’une partie de ce qui est dit – le type de présence que dans le temps, on pourrait dire au cœur du temps que fonde la lecture. « Dans la littérature quelque chose résonne de l’autre monde », lit-on, puis « quelque chose se transmet du secret », mais on verra que cet autre monde et ce secret vont bien en deça de ce qu’on entend ordinairement, dans l’en deça de la parole, au fond du corps et même avant le corps et bien avant la parole. Dans cette approche du plus-que présent de la littérature, de la poésie et de tout ce qui pense de nous et en nous pour aboutir à l’approximation des mots, nous constatons une fois de plus, comme en relevant les yeux sur le mur de Lascaux, que le Contemporain Capital est là en déploiement rhyzomatique, qui a pour nom Tchouang-tseu ou Benedikt Spinoza, entre cent autres, l’inventeur de la fermeture éclair (whose Name is Whitcomb Judson) qui avait déjà trouvé onze acheteurs à la fin de l’année 1891, ou Socrate l’Athénien qui frotte ses chevilles quand le gardien vient lui ôter les fers et ressent alors l’élargissement du monde.

« Socrate va mourir, écrit Pascal Quignard à la page 97 de La barque silencieuse, mais peu importe : il trouve du plaisir à frotter ses jambes nues abîmées dont on vient de retirer les fers ».

Et la définition du mot élargissement complète ce Chapitre XXXII en paragraphes à méditer en mâchant un peu de réglisse comme lorsque nous découvrions Socrate dans la cour de récréation du collège où Jacques Mercanton avait officié : « Ecrire des romans ôte les fers. Les romans imaginent une autre vie. Ces images et ces voyages entraînent peu à peu des situations qui, dans la vie de celui qui lit, comme dans la vie de celui qui écrit, émancipent les habitudes de la vie ».Et ceci « Qu’est-ce qu’une autre vie sinon une autre intrigue linguistique ? »

Et ceci encore : « Ecrire déchire la compulsion de répétition du passé dans l’âme.

À quoi sert d’écrire ? À ne pas vivre mort. »Et cela :

« Le large a inventé une place partout sur cette terre. Ce sont les livres. La lecture est ce qui élargit.

Pascal Quignard. La Barque silencieuse. Seuil, 273p. -

Sur La barque silencieuse

Lectures de Pascal Quignard (1)

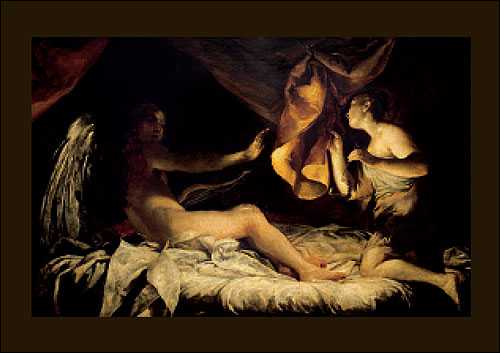

Dans la magistrale lecture d’un monde que constitue son essai biographique sur Walter Benjamin, Une vie à travers les livres, Bruno Tackels situe deux auteurs dans la postérité privilégiée de WB, pour lesquels le Temps, la Mort et la Mélancolie font figure d’instances fondatrices, à savoir W.G. Sebald le romantique et Pascal Quignard le baroque.

Bien entendu, taxer Sebald de romantique et Quignard de baroque est par trop restrictif, mais disons que cela rend le ton dominant de leur oeuvre respective : crépusculaire pour le veilleur de toutes les destructions que fut l’auteur trop tôt disparu d’Austerlitz, et comme entée sur la luxure et la mort, la solitude et la merveille pour le poète-essayiste de La barque silencieuse et de plus de quarante autres ouvrages en archipel.

Ceci dit, la traversée du Temps opérée par Pascal Quignard est aujourd’hui tout à fait unique, comme sa façon de trouvère de trouver ses phrase ou de grappiller ses mots dont il sonde les origines et module les développements, du cercueil à l’utérus et retour…

Pour rendre le son et le sens de La barque silencieuse, de loin le meilleur et le plus beau livre paru en France cette fin d’été 2009, il ne serait que de pratiquer la méthode de WB consistant à citer et à citer et à citer encore en liant entre elles citations et citations.

Je cite donc illico le début du chapitre premier où il est question de l’origine du mot corbillard, découlé de l’usage des coches d’eau porteurs de nourrissons menés de leurs nourrices à leurs mères de Corbeil à Paris entre la fin du XVIe et la fin du XVIIe où Furetière fixa le nom dans le marbre du papier : « J’aurai passé me vie à chercher des mots qui me faisaient défaut. Qu’est-ce qu’un littéraire ? Celui pour qui les mots défaillent, bondissent, fuient, perdent sens. Ils tremblent toujours un peu sous la forme étrange qu’ils finissent pourtant par habiter. Ils ne disent ni ne cachent : ils font signes sans repos ».

Or tout fait signe dans la lecture du monde, du Temps, de la Mélancolie et de la Mort que constitue ce sixième tome du Dernier Royaume de Pascal Quignard, dont le premier (Les Ombres errantes, accessoirement gratifié du Prix Goncourt, faisant surtout honneur à l’Académie éponyme) parut il y a sept ans déjà. Sept ans que le crâne décharné et peint en noir de La Valliote, qui fut la femme la plus belle du monde baroque, posé sur le secrétaire du Temps enfui par l’abbé d’Armentières, attendait d’apparaître sur le papier liquide où la barque silencieuse ne dort que d’un œil.

Ces propos décousus marquent le début d’une traversée de l’œuvre intégral du plus grand écrivain français, à mon goût, encore en vie et à l'exercice ce dimanche matin à 12h.13. Chaque livre de PQ fera l'objet de 7 notes, assorties de 7 citations.De La barque silencieuse (1)

"Quel qu'il soit, quel que soit le siècle, quelle que soit la nation, tout enfant est d'abord un inconnu. Tout destin humain est: l'inconnu de la mise au monde confié à l'inconnu de la mort."

"Une bêche, un sécateur, une hache pour le petit bois, deux bottes en caoutchouc pour la terre spongieuse, un parapluie jaune pour le ciel, un crayon à papier et le dos des enveloppes - la vie solitaire ne coûte pas extrêmement cher quand on la rapporte aux sept bonheurs qui l'accompagnent".

"Naufragés sont les hommes, venus d'un autre monde, ayant déjà vécu, abordant une rive".

"On appelle diable de poussière une petite tornade minuscule, haute comme deux ou trois hommes superposés, qui soulève la poussière ou la paille des champs au mois d'août".

Pascal Quignard, La barque silencieuse. Seuil, 237p. -

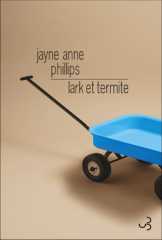

Un grand roman choral

Lark et Termite, de Jayne Anne Phillips : l’un des événements littéraires de la rentrée « étrangère »

par Claude Amstutz

Ce roman poignant à l’atmosphère faulknérienne – mais sans sa respiration pessimiste ou désespérée – prête sa voix à cinq personnages qui vont nous raconter une histoire qui les lie viscéralement les uns aux autres.

La première voix est celle du caporal Leavitt tombé dans une embuscade au début de la guerre de Corée, réfugié dans un tunnel avec une petite coréenne dont il sauve la vie en la couvrant de son corps. Il se remémore sa rencontre avec Lola, son épouse enceinte laissée à Louisville et dont il pressent la naissance du fils qu’il ne connaîtra jamais. Malgré les horreurs de la guerre, certains passages sont d’une beauté à couper le souffle : La fille se mouille la main et la lui pose sur la gorge, sur la bouche. La nuit est sans nuages. Il ne voit pas le clair de lune mais il le sent qui luit sur la pâle paroi du tunnel.

Puis, c’est au tour d’une adolescente de 17 ans, Lark, le premier enfant de Lola, de prendre la parole, neuf ans plus tard. Animée d’une joie de vivre indéfectible, elle doit son nom – alouette, en français - à sa mère qui voulait qu’elle sache grandir en se gardant des dangers et soit capable de s’envoler. Son destin est lié à son petit frère Termite, handicapé mental et moteur presque aveugle, qui ne sait ni parler, ni marcher, auquel elle veut éviter coûte que coûte une institution spécialisée. Irradiant de lumière auprès de tous ceux qu’elle fréquente, elle n’est pas naïve pour autant et sa vision du monde demeure très concrète : La vie m’apparaît comme quelque chose d’immense, mais je ne suis pas sûre qu’elle soit longue, comme un ciel de saphir qui pèse au-dessus des têtes et toujours de l’eau sur les bords. Ce bord, c’est là où tout change d’une seconde à l’autre. Je sens qu’il se rapproche. Comme un bruit, comme le vent, comme un train dans le lointain.

Quant à Nonie, la sœur de Lola - envers laquelle elle nourrit d’obscurs ressentiments qui trouvent une explication dans la dernière partie du livre – elle aussi s’exprime. Avec beaucoup de dévouement, elle élève Lark et Termite comme ses propres enfants avec son compagnon Charlie, afin d’honorer la promesse faite à sa sœur.

La voix la plus impressionnante est celle de Termite, le fils de Leavitt, dont le nom fait référence à ses doigts qui bougent en tous sens et battent l’air comme les antennes d’un insecte. D’une sensibilité hors du commun – en particulier sa perception des sons et des couleurs - il semble tout connaître, tout savoir, tout comprendre. Son osmose avec Lark est magique : La pluie va mugir comme la mer dans les coquillages de Lark qu’elle lui colle près de l’oreille pour qu’il entende les vagues. Lark dit les océans cognent comme le sang dans les veines, et elle pose les doigts sur son poignet pour qu’il sente le fragile battement.

La dernière, lointaine, est la voix de Lola qui n’a pas eu de chance. Ayant perdu l’homme qu’elle aimait, elle aspire à le rejoindre non sans avoir préalablement assuré l’avenir de ses enfants.

La chronologie du récit n’est pas linéaire, la plupart du temps traversée par les réminiscences du passé. Tous les personnages – à l’exception de Lola – ont une faculté de survivre à tous les événements, les uns avec et par les autres, unis par des liens invisibles à tout jamais.

Le point culminant du roman, dans les 50 dernières pages - une tempête dantesque - ramène à la surface des secrets de famille, des rancoeurs, des larmes, mais qui s’estompent en douceur, préfigurant le pardon ainsi qu’une forme de rédemption.

L’écriture de Jayne Anne Philipps est audacieuse. Ses mots semblent forgés par la terre, matière vivante tantôt visuelle, tantôt sonore, comme un rayon lumineux qui traverse les ténèbres.

Racontée de plusieurs points de vue, cette histoire offre aussi dans sa conclusion de nombreuses interprétations, dont celle-ci : Termite existe-t-il vraiment ? Comme Lark incarne la beauté du monde, est-il, lui, le miroir des autres, ou le symbole de la conscience, de la perception des choses, du temps ? Certaines visions de Termite peuvent le suggérer : Il voit son père se découper dans la lumière, il voit son père se retourner et s’éloigner. Son père a un fils comme lui et une fille comme Lark et il les emmène avec lui, il les conduit hors du tunnel.

Jayne Anne Phillips. Lark et Termite. .Saluons au passage l’admirable traduction de Marc Amfreville, parfaite restitution du texte original. Christian Bourgois

Jayne Anne Phillips. Lark et Termite. .Saluons au passage l’admirable traduction de Marc Amfreville, parfaite restitution du texte original. Christian Bourgois(Cet article est à paraître dans la 79e livraison du journal littéraire Le Passe Muraille, en octobre 2009. Merci à Claude Amstutz, libraire à Payot-Nyon, de sa collaboration précieuse.)

-

Ceux qui se défoncent au SCRABBLE

Celui qui laisse gagner son père afin de lui éviter les lazzis de ses camarades de chambrée à l’EMS Le point du Jour / Celle qui a demandé à ses fils de mettre son jeu dans le cercueil avant de cramer celui-ci / Ceux qui s’y sont mis après avoir convenu qu’ils étaient trop vieux pour le strip poker / Celui qui surprend sa mère à jouer seule en se traitant de tricheuse / Celle qui cuisine ses neveux sur leur vie amoureuse en profitant aussi de leur inculture / Ceux qui estiment qu’avec ce jeu-là pratiqué à grand échelle il y aurait moins de guerres / Celui qui travaille à la transcription du SCRABBLE en chinois mandarin / Celle qui préfère le Loto à cause (dit-elle) qu’on peut gagner un lapin / Ceux qui jouent par-dessus l’Atlantique en réseau vidéo multilingue / Celui qui estime que le Monopoly est plus formateur au niveau de la gestion de fortune / Celle qui s’est fait faire un étui de pécari pour ses voyages avec le Club du quartier des Oiseaux / Ceux qui estiment que ce jeu-là signale un supplément d’ambition culturelle appréciable chez un candidat beau-fils / Celui qui se demande où son fils cadet va chercher tous ses mots alors qu’il est si taiseux à l’ordinaire / Celle qui a toujours peur de voir son cousin Victor aligner un mot osé qui la ferait rosir / Ceux qui arrivent à faire jusqu’à des vingt parties par jour tellement ils s’ennuient dans leur mouroir qui ne donne même pas sur le lac / Celui qui ne ferait pas une partie sans cravate / Celle qui pouffe toujours quand ses partenaires se plantent / Ceux qui se gaussent de ces prétendus Docteurs en lettres incapables de leur en remontrer même en leur laissant le temps / Celui qui a exigé le remboursement de son matériel quand Monsieur Carrard (Docteur en linguistique) l’a jeté dans le feu de cheminée tant il était vexé de perdre contre un employé des Postes / Celle qui considère finalement que le jeu lui a permis de sauver son troisième et dernier mariage / Ceux qui sont tellement accros qu’ils ont cessé de sniffer, etc.

-

Intimité

…Lui c’est le petit ami de l’aînée qu’on connaît juste de l’avoir vu deux trois fois, un garçon nature et capable dans sa partie à ce qu’on dit, et elle c’est L., tu sais bien, que j’appelle Lady L., et tout à l’heure ce sera la plus jeune qui se pointera avec sa soeur, et plus tard encore leur oncle, et ils seront tous penchés comme ça autour de la table, à faire ça comme s’il n’y avait que ça à faire…

Image : Philip Seelen

-

Ceux qui arpentent les déserts urbains

Celui qui a conservé l’appareil dentaire de sa mère adoptive hélas électrocutée dans sa baignoire sabot / Celle qui tricote un bonnet de laine non dégraissée à son neveu Paulin / Ceux qui cultivent de l’herbe dans les serres de leur bisaïeul aveugle / Celui qui ne supporte pas l’éthanol que lui offre son cousin iranien avec des loukoums au drôle de goût / Celle qui écrit des poèmes en se faisant masser par un jeune Peuhl dont les mains s'égarent agréablement / Ceux qui ne jurent que par les meubles en rotin / Celui qui s’est adapté à sa belle-famille foncièrement Mac alors qu’il reste PC de cœur / Celle qui entend faire soigner sa fille kleptomane par l’hypnose / Ceux qui se partagent la garde des enfants illégitimes du Bloc B/4 de la Cité Joyeuse / Celui qui fait des mèches violettes à sa logeuse en train de blanchir grave / Celle qui a toujours parié pour le Pire en espérant que le Meilleur la démente / Ceux qui se tapotent les joues en public par mimétisme sarkozien / Celui qui oublie de boire pour oublier / Celle qui ne fait pas ses cinquante-sept ans en dépit de ses cernes d’irrécupérable alcoolo et de la peau de son visage qu’on dirait du faux cuir genre skaï / Ceux qui ont choisi de ne plus consommer de laitages par conviction diététique et spirituelle à la fois / Celui qui va manger la jacinthe décorative de la table où on la relégué avant de lui servir une escalope d’on ne sait quoi non sans le regarder de travers / Celle qui ne supporte plus le tic-tac de la pendule neuchâteloise de sa mère sourde et taiseuse de surcroît / Ceux qui s’inscrivent au parti populiste en sorte d’en remontrer à leur fils effrontément souverainiste et probablement attiré par les jeunes caporaux de l'Armée du Salut dont il est lui-même major estimé / Celui qui profite des Fêtes pour faire les à-fonds de son Mobilhome baptisé La Mulette / Celle qui cite Goethe comme quoi la couleur serait la souffrance de la lumière sans voir du tout en quoi (se dit-elle in petto) / Ceux qui n'ont plus les moyens d'entretenir un majordome depuis la ruine de la Banque Lehman's Brothers / Celui qui se lance dans le rachat des fonds pourris en spéculant sur son adhésion récente à l'Eglise du Nouveau Bénéfice / Celle qui s’agenouille dans la Maison du Père tandis que le fils de sa sœur divorcée qu’elle a traîné jusque-là ne cesse de protester qu’il n’est pas l’enfant de Marie qu’elle croit nom de Dieu / Ceux qui rêvent de dormir une fois sous les ponts pour voir si Jésus se décide enfin à leur donner un coup de pouce, etc. -

Au niveau de la Trinité

… Je ne saisis pas bien, Raymonde, ce que sous-entend ta mère : a-t-elle deviné que tu étais en espérance, estime-t-elle déjà que je mange pour deux ou envisage-t-elle de jouer le Tiers inclus de notre ménage après nous avoir avancé les fonds propres de la Villa Les Soucis ?...

Image : Philip Seelen

-

Les Perdus éperdus

Julien Mages exprime les désarrois de notre époque en crise. Les Perdus, en création à Vidy, confirment un grand talent en expansion

Clodo-métro-dodo pourrait être leur devise. On ne sait d’où ils viennent, pas plus qu’ils ne savent où ils vont. Ils n’on rien, ils sont « largués », ils sont exclus, aux confins de la misère. Ils constituent l’allégorie vivante des oubliés de la prospérité. Il y a là Adam et une femme seule, un jeune homme, un certain Thyrésias et une petite fée. Vagues rejetons de Beckett qu’on dirait tournant en rond sur La Route de Cormac McCarthy, ils subissent la loi d’un fantomatique Système dont ils ne savent très bien ni ce qu’il est ni si l’on peut en sortir. Adam, qui annonce le commencement « déjà commencé », semble le croire, qui disparaît quelques temps comme au temps où il était petit « au jardin », avant de revenir pour la suite du jeu dans lequel entrera un enfant bientôt mort d’inanition mais dont on célébrera, par retournement panique de rite, la mort à Noël...

Il y a vingt, trente ans, on se fût « libéré » de cette dèche en s’en remettant à un anti-système existentiel ou politique. Mais là, mystère et boule de Terre polluée: on est sous les étoiles contaminées et le bébé des lendemains qui déchantent ne fera que trois p’tits tours en landau voltigeur avant de s’en aller. Dans l’hésitation des mots et des rituels parodiés, entre balbutiements de vieux enfants et vitupérations de révolte relancée, la partition de Julien Mages évoque plus qu’elle n’analyse ou conclut, chatoie et bégaie à la fois, se déploie en brèves polyphonies vocales puis s’ouvre comme une fleur d’espoir inespéré.

Il y a vingt, trente ans, on se fût « libéré » de cette dèche en s’en remettant à un anti-système existentiel ou politique. Mais là, mystère et boule de Terre polluée: on est sous les étoiles contaminées et le bébé des lendemains qui déchantent ne fera que trois p’tits tours en landau voltigeur avant de s’en aller. Dans l’hésitation des mots et des rituels parodiés, entre balbutiements de vieux enfants et vitupérations de révolte relancée, la partition de Julien Mages évoque plus qu’elle n’analyse ou conclut, chatoie et bégaie à la fois, se déploie en brèves polyphonies vocales puis s’ouvre comme une fleur d’espoir inespéré.

Julien Mages, de toute évidence, est un auteur dont la voix, autant que la vision, en imposent par la pureté et l’originalité de son inspiration et de son expression. L’intelligibilité verbale de son texte n’est pas toujours immédiate et complète, mais le « dessous » et l’aura de sa langue dépassent les mots, relayés par la mise en scène, que l’auteur signe avec maestria. Par ailleurs, l’interprétation compte aussi pour beaucoup, modulée par cinq jeunes comédiens (Marika Dreistadt, Anaïs Lesoil, Frank Arnaudon et Roman Palacio, tous sortis de la Manufacture avec Julien Mages, ainsi que David Pion) jouant dans la même intensité aiguë.

Comme l’avait signalé, dans les colonnes de 24Heures, mon confrère et ami Michel Caspary, évoquant les premiers travaux de Julien Mages, celui-ci impose désormais sa présence au premier rang de la création théâtrale romande.

Lausanne, Théâtre de Vidy, Salle de répétitoion, jusqu’au 9 octobre. Tlj à 19h30. Relâche le 20 et les lundis. Réservations : www.vidy.ch

Lausanne, Théâtre de Vidy, Salle de répétitoion, jusqu’au 9 octobre. Tlj à 19h30. Relâche le 20 et les lundis. Réservations : www.vidy.ch