Un nouveau roman-culte

Les chroniqueurs se ruent, les columnistes se précipitent, les émules médiatiques de Beigbeder et d’Ardisson foncent comme des drones sur les supergondoles : le dernier Kilgore Trout est arrivé, qu’on se le dise !

Avant même que l’éditeur n’en verse le premier à-valoir on le savait : le nouveau roman post-new-clash de Kilgore Trout, digne pair de Thomas Pynchon, en mieux, sobrememt intitulé I come et représentant, sous forme de contrainte littéraire paraflegmatique et futurible, la rétrospection du Quichotte et d’Under the Volcano en version compactée, sera le Top des Tops à venir, relançant soudain la fascination d’une génération perdue et demie pour l’un des maîtres du mouvement de l’Enigmatique Existentielle incarné par les Salinger, Ducharme et autres Duvert.

Comme se le rappellent les experts absolus du genre, tels Aube Lancemin du Nouvel Obs’ et Germinal Lemeur des Inrocks, Kilgore Trout, compagnon de Kurt Vonnegut au Vietnam (Our Bloody ‘Nam fut un hit du warrior-gonzo, chacun s’en souvient), a complètement renouvelé l’approche dite du Trou noir existentiel en instaurant sa pratique créative de la narration aléatoire à points de vue séquencés. Il n’est que de rappeler les succès californiens puis mondiaux de Fuck the Buck, paru en pulp à L.A. et encore proche du réalisme poétique d’un Charles Bukowski, et surtout l’apothéose de Back to the Mother’s Spidernest, dont Jim Harrison a pu dire qu’il marquait la conjonction de l’esprit des Grands Lacs et du souffle des Cités de la Nuit, pour imaginer l’événement multimondial que va représenter la parution simultanée, en 66 langues, d’ I Come, dont le seul titre fait d’ores et déjà figure de manifeste.

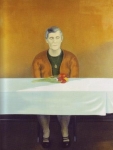

Portrait de Kilgore Trout, par LoBello, 1997.

Quatre d’entre elles (2)

Quatre d’entre elles (2)

Quatre d’entre elles (1)

Quatre d’entre elles (1) Eloge de la faiblesse à la scène

Eloge de la faiblesse à la scène