Prends garde à la douceur

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Après La Route apocalyptique et autres romans d’une noirceur éblouissante, Cormac McCarthy nous entraîne au bout de la nuit du XXe siècle dans la foulée d’un solitaire pleurant l’amour de sa vie aux cheveux d’or...

Après La Route apocalyptique et autres romans d’une noirceur éblouissante, Cormac McCarthy nous entraîne au bout de la nuit du XXe siècle dans la foulée d’un solitaire pleurant l’amour de sa vie aux cheveux d’or...

Y a-t-il une vie après la mort, se demandent les présumés vivants qui traversent le désert encombré de ruines des lendemains de l’hiver nucléaire, dans La Route, mais la question que se pose Alicia est plutôt : y a-t-il une vie avant la mort ? Et le paradoxe est applaudi à grandes nageoires par le Kid Thalidomide faisant les cent pas autour de son lit de schizo géniale, nabot chauve qui l’assomme de ses visites fantasmagoriques, qu’elle repousse aussi fraîchement qu’il l’a tarabuste a n’en plus finir, mais « rien à foutre,bordel de merde », pour le dire comme cet affreux-jojo sorti des coulisses du théâtre de marionnettes du psychisme humanoïde, à devenir fou si cela vous a été caché jusque-là.

Or Alicia tient bon , même après sa mort constituant l’ouverture lyrique hivernale et comme auréolée par la magie de Noël: « Il avait un peu neigé dans la nuit et ses cheveux gelés étaient d’or et de cristal et ses yeux glacier durs comme de la pierre. Une de ses bottes jaunes avait glissé et se dressait dans la neige en dessous d’elle. Son manteau se dessinait saupoudré de neige la où elle l’avait abandonné et elle ne portait plus qu’une robe blanche et elle pendait parmi les arbres de l’hiver, poteaux nus et gris, la tête inclinée et les paumes légèrement ouvertes comme ces statues œcuméniques qui réclament par leur attitude qu’on prenne en compte leur histoire. Qu’on prenne en compte les fondations du monde qui puise son essence dans le chagrin de ses créatures".

De fait, Alicia, même défunte, reste infiniment présente dans le chagrin de son frère Bobby Western, protagoniste de ce premier élément d’un diptyque dont le second, Stella Maris, paraîtra cet automne...

Le mal au corps du monde et à l’âme…

Tous les livres de Cormac McCarthy, et les derniers comme en crescendo « pascalien », sont traversés par les ombres du Mal sous ses diverses formes, qui procède en somme de ce que les théologiens appellent le « péché originel », et que le romancier module à sa façon de puritain à l’américaine, dans la filiation des conteurs géniaux à la Nathanael Hawthorne ou Flannery O’Connor, mais également proche des métaphysiques naturelles du « philosophe dans les bois » Thoreau, de son mentor Waldo Emerson ou de leur émule Annie Dillard.

Par ailleurs, la vision « christique » de l’auteur d’Un enfant de Dieu s’est trouvée enrichie, ces dernières décennies, par une réflexion nourrie des inquiétudes contemporaines et des réponses de la science, ici des mathématiques et de la physique.

Plus précisément, les deux jumeaux protagonistes du Passager, Alicia et Bobby, sont les enfants représentatifs de ce qu’on pourrait dire le mal du siècle puisque leur père, en tant que physicien, a participé au projet Manhattan au côté de Robert Oppenheimer, père de la première bombe atomique.

Tout cela, cependant, n’est pas révélé de façon directe et linéaire, pas plus que le « roman noir » annoncé n’a d’intrigue ni de dénouement satisfaisants. À cet égard, les amateurs du genre seront probablement frustrés, alors que l’auteur « brasse » tout ailleurs.

Le premier épisode dramatique vécu par Bobby, plongeur spécialisé dans la récupération d’épaves englouties, confronté au mystère d’un avion sinistré dont un des passagers et la boîte noire ont disparu, devrait constituer un départ d’enquête, mais non : pas de suite à l’énigme. Et pas d’explication plausible non plus au fait qu’il soit poursuivi, 500 pages durant, par on ne sait trop quels « fédéraux » comme il y en a dans toutes les séries…

Très curieusement, alors, comme s’il rejoignait à sa façon un courant « postmoderne », Cormac McCarthy semble jouer, en partie tout au moins, avec les codes de la culture populaire – bande dessinées ou sous-produits de la télévision – dont le langage avarié fonde la jactance du Thalidomide Kid, multipliant les calembours débiles et les impasses de la communication sereine. Et pourtant, contre toute attente, les dialogues opposant Alicia et son « agent pathogène » sont d’autant plus déroutants qu’ils semblent gratuits sans l’être…

Un chant d’amour, d’amitié et de mélancolie

Le hasard a fait que, venant juste d’achever la lecture du Passager, aux pages d’une rare pureté, je suis tombé, via Netflix, sur le documentaire consacré à la tragédie de Waco, en 1983, marquée par la mort de plus de 80 personnes, dont une vingtaine d’enfants brûlés vifs. Tous « morts pour Dieu », prétendait un rescapé des disciples de David Corey, avatar autoproclamé d’un Christ narcissique et pervers à l’extrême, caricature d’une religiosité dévoyée à grande échelle.

Et c’était retrouver, dans sa trivialité, la réalité de cette Amérique dont Cormac Mc Carthy dit qu’elle n’est « pas pour le vieil homme », alors même que le vieil homme ne détourne pas le regard.

Ainsi sera-t-il question, au fil des multiples récits arborescents du Passager, des atrocités vécues au Vietnam par l’un des compères de Bobby Western - lequel le mitraille littéralement de questions -, ou, dans un bar de La Nouvelle Orléans où se trouve un mafieux de haut vol, des circonstances plus que probables de l’assassinat de JFK, que le même Bobby apprécie en connaisseur des armes, comme il l’est des techniques de plongée et de travail sous-marin, de la conduite des bolides de Formule 2 – il en a été un pilote éprouvé dans une vie antérieure – entre autres activités « manuelles » complétant son savoir en matière de physique quantique et de mathématiques très spéciales…

De la même façon, l’on découvrira, en la sœur adorée de Bobby, non seulement un génie des maths à la précocité monstrueuse, mais également une experte en matière de confection des violons et une sorte de mystique inspirée en ses observations sur « la vie ». Comme se le demanderont les amateurs de stéréotypes psychanalytiques et les moralistes à l’américaine, la question se posera de savoir si Western et sa frangine ont passé « réellement » la ligne rouge de l’interdit de l’inceste, alors que nous apprenons ce qu’il en est de bien pire : qu’ils se sont passionnés pour les mêmes livres, comble de l’amour n’est-ce pas ?

Or Le Passager est, pour l’essentiel, un livre d’amour, sans une scène chaude « explicite », cela va sans dire, pas plus qu’on n’y trouve la moindre violence ou l’ombre d’un de ces serial killers à capuches devenus les figures de polars conventionnels par excellence, jusqu’en Suisse romande dont la classe moyenne se délecte entre deux barbecues.

L’amour et la mort, l’amitié entre frères humains et le sens de ce que nous foutons sur cette putain de terre, comme se le sont demandé Einstein sur son vélo ou Cioran entre deux apéros, et Shakespeare ou Dostoïevski avant eux : voilà de quoi il retourne dans la première moitié de ce roman à la fin déchirante de mélancolie modulée par des pages sublimes de poésie « concrète », dans le paradis - cliché fondamental - d’Ibiza, après laquelle fin le film se rembobinera comme dans les séries « cultes », avec le récit d’Alicia, donc vingt ou trente ans avant, au lieudit Stella Maris, titre précisément du second volume du diptyque combien attendu…

Cormac McCarthy, Le Passager, Traduit de l’anglais (USA) par Serge Chauvin. Editions de l’Olivier, 536p.

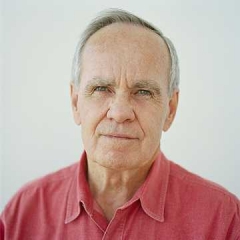

Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, de Cormac McCarthy

Cormac McCarthy est sans doute l’un des écrivains américains les plus importants de ce tournant de siècle, découvert dans notre langue avec L’obscurité du dehors et, d’une pureté terrifiante qu’on retrouve dans son dernier livre, Un enfant de Dieu, que suivirent six romans non moins marquants, de Suttree à la fameuse Trilogie des confins (De si jolis chevaux, Le Grand passage et Des villes dans la plaine), en passant par cette autre merveille que fut Méridien de sang, tous traduits à l’Olivier.

Il y a chez Cormac McCarthy un mélange de noirceur fataliste et de lancinante tendresse, pour ses personnages, qui évoque à la fois Faulkner (dont il a souvent la puissance d’évocation et le lyrisme sauvage) Nathanaël Hawthorne ou Flannery O’Connor, en plus ancré dans les ténèbres de la violence américaine contemporaine - parent alors, en plus profond dans sa perception du mal, d’un James Ellroy ou d’ un James Lee Burke, notamment.

Un sentiment dominant se dégage aussi bien de Non, ce ne pays n’est pas pour le vieil homme (dont le titre est emprunté à un poème de Yeats), et c’est celui que le mal gagne dans ce monde, et par des moyens qui défient de plus en plus la bonne volonté des honnêtes gens, ici représentée par le shérif Ed Tom Bell, dont la litanie lancinante des réflexions sur la perversité croissante du crime alterne avec le récit des faits abominables auxquels il est mêlé et dont il échappe assez miraculeusement, avant de jeter l’éponge avec le sentiment d'une défaite.

« Je crois que si on était Satan et qu’on commençait à réfléchir pour essayer de trouver quelque chose pour en finir avec l’espèce humaine, ce serait probablement la drogue qu’on choisirait », remarque Bell au cours de ses méditations, et de fait, la drogue et l’argent de la drogue sont au cœur de ce thriller « théologique », dont le pouvoir d’attraction et de contamination fondent toutes les relations et jusqu’aux péripéties du roman, qu’on dirait précipitées dans une sorte d’entonnoir vertigineux à une seule issue, fatale pour la plupart des protagonistes, à commencer par le jeune Moss. Celui-ci, tenté de s’arracher à sa petite vie de brave garçon au moment où, par hasard, il découvre en pleine nature où il chassait, sur les lieux d’un massacre de trafiquants, une véritable fortune en dollars serrés dans une serviette, va payer de sa vie le geste de s’emparer, sans témoins, de cet argent semblant doté d’une espèce de rayonnement radioactif. De la même façon toutes les instances du crime, dans le roman, semblent liées entre elles par une espèce de lien obscur et de connivence fantomatique qui fait fi de tous les obstacles.

Commis aux basses œuvres de Satan, face au shérif Bell qui ne le rencontrera qu’à travers ses traces sanglantes, le personnage maléfique d’Anton Chigurh agit ainsi en parfait expert du crime, doublant son art démoniaque d’une véritable morale criminelle, si l’on ose dire.

Dans la foulée, on aura remarqué qu’il est dit que Chigurh ressemble à « n’importe qui », comme le protagoniste, fort compétent lui aussi, des Bienveillantes. Cependant, à la différence du roman de Jonathan Littell, celui de Cormac McCarthy module les degrés du mal et du bien par le truchement de toute une gamme de personnages se débattant dans les filets de la nécessité.

Si la violence semble faire partie de la destinée fatale de l’Amérique, comme l’illustre le retour de Bell dans son propre passé, avec l’ombre portée de deux guerres européennes et du Vietnam, d’où chacun est revenu avec son poids de péché, c’est finalement à l’avenir de l’humanité en tant que telle, dans un monde désacralisé et privé de tout référentiel, qu’achoppe ce roman implacable et proche de la désespérance, que pondèrent, en fin de parcours, les lueurs de l’amitié et de la tendresse indestructible scellant le couple formé par Bell et sa compagne Loretta. Marqué par une sorte de tristesse révoltée à la Bernanos, ce roman est à lire et relire pour tout ce qui y est écrit comme entre les lignes. D’une écriture à la fois tranchante et infiniment suggestive, tissé de dialogues denses aux résonances se prolongeant bien après la lecture, Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme est sans doute l’une des grandes choses à lire cette année.

Cormac McCarthy. Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme. Traduit de l’anglais par François Hirsch. Editions de l’Olivier, 292p.

En lecture: The Road. Picador, 307p.

En lecture: The Road. Picador, 307p.

"The first great masterpiece of the globally warmed generation. Here is an American classic which, at a stroke, makes McCarthy a contender for the Nobel Prize for Literature". (Andrew O'Hagan, BBC)

A father and his young son walk alone through burned America, heading slowly for the coast. Nothing moves in the ravaged landscape save the ash on the wind. They have nothing but a pistol to defend themselves against the men who stalk the road, the clothes they are wearing, a car of scavenged food - and each other.