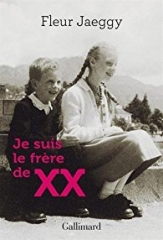

Robert Walser et Fleur Jaeggy sont des enfants de cœur dont les écrits candides et cernés d'abîmes nous empêchent de vieillir, gages d’immunité contre la violence du monde et les Noëls de pacotille. Le dernier recueil de brefs récits de la prosatrice italo-suisse, Je suis le frère de XX, est un livre magique d'atmosphère et de style étincelant, il nous ramène dans la Suisse farouche et pure de Walser tout en ouvrant de plus larges perspectives sur le monde, du Bronx aux camps de la mort.

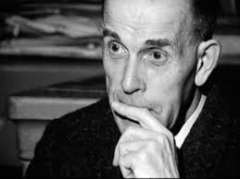

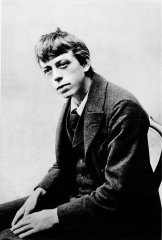

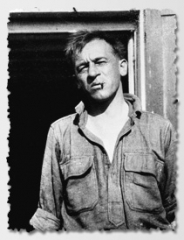

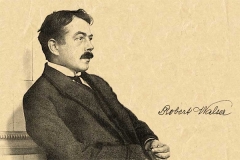

Des enfants furent les premiers à découvrir ce vieux Monsieur gisant dans la neige face au ciel, et son chapeau tout à côté, en ce jour de Noël de l'an 1956. Quelqu’un prit ensuite une photo, mais probablement le photographe ignorait-il que le type qui gisait là, après une longue virée depuis l’asile psychiatrique d'Herisau, était un poète du nom de Robert Walser qui avait connu la notoriété quelques décennies plus tôt entre Zurich et Berlin, Vienne ou Prague, admiré par ces grandes figures de la littérature européenne qu'étaient Hermann Hesse et Robert Musil, Walter Benjamin ou Franz Kafka - mais quelle importance à ce moment-là ?

L’important, sur fond d’hiver glacial durant lequel nous arriveraient les premiers réfugiés hongrois sauvés de l’enfer communiste (langage de l’époque), reste cette image du poète oublié reposant dans la neige de nos enfances et de l’adolescence d’une blonde jeune fille un peu fée et un peu sorcière dont l’internat où elle avait passé ses plus belles années de rêveuse incarcérée se trouvait dans le même canton que l’asile de Walser, entre Herisau et Teufen, en Appenzell de mélancolique idylle.

Tout en restant attentif à l’espèce de cauchemar éveillé que constitue l’actualité, avec ses pantins semant le chaos sous couvert de grimaces policées, je lisais ces jours le dernier livre de Fleur Jaeggy après avoir relu Les Années bienheureuses du châtiment et L’institut Benjamenta de Robert Walser, découvert il y a bien quarante ans de ça, quand le nom du gisant de l’hiver 56 ressuscitait avant de devenir culte selon l’expression de notre époque d’idolâtrie à la petite semaine.

Or, à chaque page de Fleur Jaeggy je retrouvai quelque chose du génie de Walser, qui m’évoque à la fois une certaine Suisse sauvage, chrétienne et païenne, terrienne et cosmopolite.

La première page des Années bienheureuses du châtiment , premier joyau scintillant de la constellation poétique de Fleur Jaeggy, fait d'ailleurs référence explicite à la mort de Walser dans la neige, et la jeune Fleur, aussi teigneuse que tendrement amoureuse, aura sans doute retrouvé un frère occulte dans le Jakob von Gunten de L’institut Benjamenta,confronté à la même splendide autorité directoriale qu’elle a connue à l’institut Bausler pour jeunes filles riches tenu par le couple classique de la femme capitaine et de son conjoint falot.

Ce qui est important à l’école de la vie

L’enfance selon Robert Walser et Fleur Jaeggy n’a rien de sucré ni de rassurant, pas plus que les contes de Grimm où l’ogre et la fée font partie de l’enchantement. Bernanos opposait justement l’infantilisme et l’esprit d’enfance. Or celui-ci, de tous les âges, tire sa force de sa fragilité. La douleur enfantine est source de bonheur, nous suggère Fleur Jaeggy, et ce n’est pas un paradoxe morbide. De son côté, comme l’a bien vu Kafka, qui l’admirait et le continuait à sa façon, Walser poursuivait l’exploration de la forêt magique, mélange d’émerveillement et de terreur, des contes de Grimm transposés dans la réalité quotidienne où l’enfant est supposé faire l’apprentissage de la vie en distinguant - première leçon -, ce qui est important de ce qui ne l’est pas.

L’enfance selon Robert Walser et Fleur Jaeggy n’a rien de sucré ni de rassurant, pas plus que les contes de Grimm où l’ogre et la fée font partie de l’enchantement. Bernanos opposait justement l’infantilisme et l’esprit d’enfance. Or celui-ci, de tous les âges, tire sa force de sa fragilité. La douleur enfantine est source de bonheur, nous suggère Fleur Jaeggy, et ce n’est pas un paradoxe morbide. De son côté, comme l’a bien vu Kafka, qui l’admirait et le continuait à sa façon, Walser poursuivait l’exploration de la forêt magique, mélange d’émerveillement et de terreur, des contes de Grimm transposés dans la réalité quotidienne où l’enfant est supposé faire l’apprentissage de la vie en distinguant - première leçon -, ce qui est important de ce qui ne l’est pas.

Ce qui est important dans la vie, grosso modo, c’est de réussir. Voilà ce qui est recommandé au petit garçon de huit ans par sa sœur aînée, dans Je suis le frère de XX, alors qu’il a décidé de mourir quand il serait grand. Et c’est le même projet, on dirait aujourd’hui le même plan de carrière, qui est proposé aux pensionnaires de l’institut Benjamenta , imaginé par Robert Walser, et aux jeunes filles de la pension Bausler décrite par Fleur Jaeggy.

Mais la réponse de Jakob von Gunten, double poétique de Walser dans L’institut Benjamenta, est clairement formulée : «À l’idée que je pourrais avoir du succès dans la vie, je suis épouvanté», à quoi il ajoute: «Je me fous du monde d’en haut, car là, en bas, j’ai tout ce dont on a besoin, les beaux vices et les belles vertus, le sel et le pain». Et la narratrice des Années bienheureuses du châtiment, plus portée aux rêveries solitaires sur les alpages cristallins d’Appenzell qu’à la réalisation des ambitions de sa mère, laquelle lui dicte sa conduite dans ses lettres envoyées du Brésil, manifeste la même résistance douce et têtue au drill et au formatage.

Tout cela par molle paresse ou je m’en foutisme anarchisant ? Nullement. Alors pourquoi ? La réponse est la même que donnait Blaise Cendrars quand on lui demandait pourquoi il écrivait: parce que. Parce que j’aime chanter. Parce que j’aime dessiner. Parce que j’aime écrire. Parce que j’aime aimer et que ça m’importe plus que de réussir selon vos codes.

Ainsi Jakob von Gunten envisage-t-il la fortune: « Si j’étais riche, je ne voudrais nullement faire le tour de la terre. Sans doute, ce ne serait déjà pas si mal. Mais je ne vois rien de bien exaltant à connaître l’étranger au vol. Je me refuserais à enrichir mes connaissances, comme on dit. Plutôt que l’espace et la distance, c’est la profondeur, l’âme qui m’attirerait. Examiner ce qui tombe sous le sens, je trouverais cela stimulant. D’ailleurs je ne m’achèterais rien du tout. Je n’acquerrais pas de propriétés. Des vêtements élégants, du linge fin, un haut-de-forme, de modestes boutons de manchettes en or, des souliers vernis pointus, ce serait à peu près tout, et avec cela je me mettrais en route. Pas de maison, pas de jardin, pas de valet. Et je pourrais partir. J’irais me promener dans le brouillard fumant de la rue. L’hiver et son froid mélancolique s’accorderaient merveilleusement avec mes pièces d’or».

Robert Walser considérait le fait d'écrire comme un acte sacré, et de même y a-t-il, dans l'écriture de Fleur Jaeggy, comme une aura de pureté. Mais est-ce à dire, là encore, qu'on flotte dans le vague ou le flou ? Au contraire: la poésie de Walser et de Fleur Jaeggy capte la réalité avec une simplicité et une précision extrêmes. Aussi allergiques l'un que l'autre aux idéologies politiques ou religieuses, ils n'en sont pas moins attentifs au monde, chacun à sa façon..

Des anges dans nos campagnes

Des anges dans nos campagnes

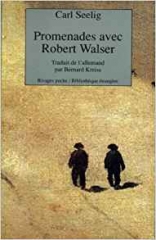

Celles et ceux qui ne connaissent pas Robert Walser feraient bien, avant que de lire la première ligne des vingt volumes de son œuvre parue chez le grand éditeur allemand Suhrkamp (dont seule une partie est traduite en français), de consacrer quelques heures à la lecture des Promenades avec Robert Walser publié par son ami et tuteur Carl Seelig, journaliste et éditeur zurichois qui, de l’été 1936 à la Noël 1955, a parcouru avec lui les monts et vaux d’Appenzell, avec moult étapes revigorantes dans les auberges et les cafés de campagne, avant de noter chaque soir les propos tenus par son compagnon aussi vaillant marcheur que passionnant causeur, dont la formidable mémoire et la pertinence des vues sur un peu tout – la guerre, le peuple, le socialisme, les élites prétentieuses, sa propre nullité revendiquée, la vie simple, les best-sellers (déjà !), la famille, sa vénération sans faille pour Gottfried Keller - stupéfie chez un supposé malade mental. Carl Seelig n’avait rien de l’ange ailé, mais c’était le plus zêlé des admirateurs, à qui l’on doit précisément la «résurrection» de l’œuvre de Walser, dans les années 60, et le plus fraternel témoignage humain.

La promenade, soit dit en passant, est pour ainsi dire un genre littéraire de notre littérature vagabonde, de Rousseau aux deux adorables compères Baur et Binschedler de Gerhard Meier, ou de Gustave Roud à Philippe Jaccottet, sans parler des écrivains nomades à la Cendrars, Ella Maillart ou Nicolas Bouvier. Ramuz prétendait que la littérature suisse n’existe pas, et il avait en partie raison, quoique la Suisse multiculturelle, buveuse de kirsch et d’Ovomaltine (ou de grappa) ait bel et bien nourri des tas de livres relevant d’un habitus commun dont ceux de Fleur Jaeggy, polyglotte et chez elle partout, sont un autre exemple, montrant combien le jugement de Ramuz est en somme borné.

Avec Fleur Jaeggy, nous retrouvons aussi bien les anges de Catherine Colomb, romancière vaudoise familière des gouffres affectifs en milieu bourgeois, mais aussi les enfants humiliés de Bernanos ou de Flannery O’Connor, avec des coups d’ailes tous azimuts qui ponctuent les vingt récits à la fois très personnels et non moins universels de Je suis le frère de XX.

L’on y croise ainsi, de nuit, le grand poète russe Iossif Brodsky en sa «ville mentale» appelée Negde, qui signifie nulle part en russe, sur cette promenade new yorkaise d’où un certain jour on vit s’effondrer les tours; ou c’est chez le psychiatre Oliver Sacks qu’on se retrouve en plein Bronx, ou voici la jeune Polonaise Basia qui a conduit son amie Anja à la porte d’Auschwitz mais qui n’entrera pas, tandis que les touristes miment «l’ostentation de la douleur», prostrée au seuil du camp de la mort surmontée de l’atroce inscription ARBEIT MACHT FREI et ne voulant plus voir de visages humains. «Si tu veux en savoir davantage, alors va et deviens toi-même – disent ses yeux fermés – deviens toi-même la victime»...

La Noël des enfants perdus

La Noël des enfants perdus

«Il neigeait. On aurait dit depuis des années. Dans un village désolé du Brandebourg, un enfant crie avec un mégaphone un sermon de Noël ».

Ainsi commence le récit de Fleur Jaeggy intitulé L’Ange suspendu, dont la féerie noire est à la fois ancrée dans un temps et un lieu (les souvenirs et lendemains de la DDR), et qui m’a semblé rejoindre, par delà les années, le récit, par Carl Seelig, de la mort de Robert Walser dans la neige du Rosenberg, sur les hauts de Herisau, quand le coeur du poète le lâcha dans la lumière étincelante de ce début d’après-midi de Noël.

Robert Walser, cet original souvent mal luné, était il un ange ? Les services administratifs du Ciel, dont il ne parle guère, se tâtent à ce propos, mais ce fragment de L’Ange suspendu de Fleur Jaeggy me parle de lui : «L’enfant est accompagné par un vieillard. Le patron, son maître. D’aspect, il ressemble à un moine et à un joueur de poker, comme ceux que l’on voit dans les films. Il a instruit l’enfant. Il l’a habillé et nourri. Il lui a donné un endroit où dormir. Le vieillard a échappé aux prisons, aux bûchers et aux écoles. En échange, l’enfant doit prêcher et demander l’aumône. L’obole. Une haine fraternelle les unissait. L’enfant sent autour de son cou la corde qui le lie à cet homme. Il sentait dans tous ses os et son sang un besoin primordial de haine. Et c’est ainsi que l’enfant parvenait à émouvoir, quand il lisait ses sermons. « Et maintenant, chante », lui disait le vieillard. L’enfant hurle en suivant le Livre des Hymnes. Les femmes l’entouraient. Chacune d’elles lui donne l’obole. Elles caressent sa tête, le capuchon pointu en laine noire. Elles veulent le toucher. L’enfant les regarde avec amour, comme le vieillard le lui a suggéré. C’est Noël. Le butin est consistant »…

Fleur Jaeggy. Je suis le frère de XX. Traduit de l’italien par Jean-Paul Manganaro. Gallimard, 2017.

Carl Seelig. Promenades avec Robert Walser. Traduit de l'allemand par Bernard Kreiss. Rivages, 1989.

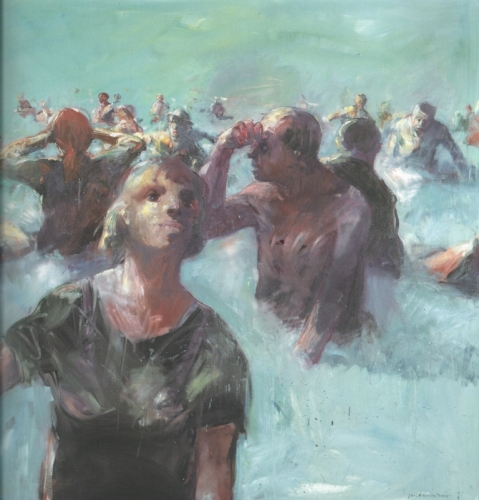

Dessin original de Matthias Rihs pour la chronique de JLK parue sur le média indocile Bon Pour La Tête.