Roses de l'exil

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

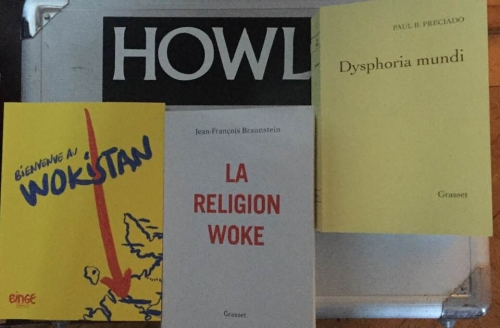

Un essai très documenté à coloration polémique, La religion woke, de Jean François Braunstein ; Dysphoria mundi, le nouveau pavé du « trans » Paul B. Preciado, figure en vue du wokisme ; et Bienvenue au Wokistan, recueil à dominante néoféministe rassemblant les textes d’une trentaine d’activistes multisexes: autant d’approches d’une mouvance idéologique jugée délétère par les uns, vécue par d’autres comme une protestation libératrice.

Jean-Louis KUFFER

« Stay woke ! », s’écrie la conscience blessée devant l’atrocité de ce qui est, et je me le rappelle tous les matins en prenant des nouvelles du monde nous arrivant au même instant de partout, et je me dis que ça ne devrait pas être, comme je me le suis dit enfant à la découverte d’un premier oiseau mort dans notre jardin, de même que je me le suis dit l’an dernier après qu’un jeune flic paniqué de nos régions eut flingué un Noir au comportement inquiétant, et comme je me le dis ce matin en prenant des nouvelles d’Ukraine et de partout : « Reste éveillé ! »

Hier soir encore, l’atrocité du monde m’est revenue avec les épisodes insoutenables de telle série coréenne (Juvénile justice, sur Netflix) consacrée aux conséquences des mauvais traitements infligés aux enfants devenant parfois de monstrueux délinquants, et l’inventaire des calamités imputables à ce que Montaigne appelait « l’hommerie » se trouvait une fois de plus ressassé, enfants et femmes battus, viols et violences à n’en plus finir, et j’entendais la voix de ma conscience meurtrie me répéter : «reste éveillé ! »

Serais-je donc un wokiste ? Mais de quel droit pourrais-je m’approprier cette appellation, issue des mouvements de protestation noirs tels les BlackLiveMatters ? Et vous qui rejetez le wokisme, comment l’entendez-vous ? Êtes-vous raciste, sexiste, défenseur acharné du patriarcat ? De quoi parlons-nous ? Ne serait-ce pas le moment de «déconstruire» les discours relatifs au wokisme ?

C’est entendu : le verbe « déconstruire » fait un peu langue de bois universitaire, mais en l’occurrence le procédé serait bien celui-là : à savoir décortiquer les éléments d’un discours qui prête à confusion et tâcher d’en reconstituer un énoncé plus intelligible. Autrement dit: écouter ou lire ce que disent les wokistes au lieu de couper court (genre pauvre-mec-casse-toi-point-barre) comme pas mal d’entre eux procèdent d’ailleurs avec le mâle blanc violeur potentiel et increvablement colonialiste, donc raciste et quelque part crypto-fasciste, etc.

Cette idée conciliatrice m’est venue à la lecture, surtout, de deux livres également intéressants quoique opposés dans beaucoup de leurs positions, qui pratiquent chacun à sa façon ladite « déconstruction ». À savoir : Dysphoria mundi de Paul B. Praciado, et La religion woke de Jean-François Braunstein.

Un « trans » à deux faces

De la « déconstruction », le nouveau pavé de Paul B. Preciado, disciple d’ailleurs de l’inventeur du concept littéraire que fut Jacques Derrida, est à l'évidence un parangon, voué qu’il se veut, entre autres, à l'analyse critique des faits et discours liés à la gestion « biopolitique »des crises sanitaires les plus caractéristiques de notre temps, des années sida aux années covid.

Se défendant du complotisme, autant que de l’esprit binaire, Preciado ne voit pas moins, à la suite de Michel Foucault, ou de Susan Sontag pour le cancer, un lien direct voire « logique » entre maladie et société, virus et pouvoir ou, plus précisément, entre la pandémie récente et le système capitaliste qu’il qualifie de pétro-sexo-raciste. Cela pour le cadre idéologique de son discours majoritairement « trans », de visé quasi dystopique. Mais l’ouvrage de Preciado se module aussi en « poème » beaucoup plus personnel, où celui qui a vécu le confinement, comme nous tous, multiplie les observations par-delà les généralisations de l’idéologue impatient de voir les trans, queer, femmes violée et autres victimes accomplir une nouvelle révolution mondiale, etc. D’où la nécessité, pour le lecteur ou la « lecteurice » (ce néologisme est de Preciado lui-même), de «déconstruire» à son tour sa réception du texte aux niveaux de discours contrastés disons: du militant hyperdocumenté aux argumentations aussi sophistiquées que tendancieuses, et de l’écrivain tripalement impliqué, punkoïde de ton et de style, et non sans réel attrait.

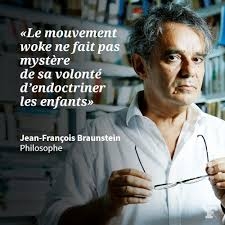

De son côté, le prof de philo émérite de la Sorbonne Jean-Francois Braunstein s’emploie lui aussi à « déconstruire » les discours même du wokisme dont il scrute les tenants blacks américains, liés à la rue, et les aboutissants idéologiques largement relayés par l’université américaine, dont les théories font figure de nouveaux dogmes et suscitent passions et scissions, exclusions et excisions de langage.

Qui a raison et qui a tort ? A qui le Bonus et le Malus, pour parler binaire, alors que Preciado autant que Braunstein prétendent chacun dépasser le binarisme ? Loin de moi l’idée de les renvoyer dos à dos ni non plus de concilier ce que je sais inconciliable. Mais briser là ou choisir ? Sûrement pas : mon expérience personnelle m’en empêche, et ce sera ma façon là encore de « déconstruire » ma lecture de ces deux «frères humains» que de confronter leurs écrits à la complexité de la vie, à commencer par la mienne (je parle au nom de tout lecteur de bonne foi et de bon sens), en oubliant ( !) que je suis une sorte de résidu vieillissant de mâle blanc portant sur lui «l’arme du viol »...

Colères contre colères, mais après ?

Souvenir perso : ce soir de 1979 où, revenant bouleversé d’une réunion de son groupe révolutionnaire LGBT avant la lettre, mon ami Ted me raconte comment filles et garçons, lesbiennes et gays, en sont venus aux cris et aux mains après que Léa (prénom fictif) eut lancé à Théo que toute discussion était impossible avec un mec portant sur lui « l’arme du viol »...

C’était il y a plus de quarante ans, et voici, peu avant son suicide, ce que me répondit mon ami Roland Jaccard lorsque j’évoquai, seul à sa table, la détresse d’une jeune fille de mon entourage séquestrée et violée par le compagnon dont elle était décidée à se séparer: que bien entendu elle l’avait voulu... Alors chacune et chacun d’y aller de son anecdote, entre le « tous violeurs » et le « toutes menteuses »…

Or c’est justement à la table de Roland Jaccard, au restau japonais Chez Yushi, à Paris, que j’ai rencontré Jean-Francois Braunstein, avant de lire La philosophie devenue folle, saisissant aperçu des nouvelles théories du genre et de la race dans les universités américaines, où il aussi question, en termes vifs, de Beatriz Preciado devenue Paul, déjà très répandu dans les médias parisiens en nouvel apôtre du wokisme, et signant aujourd’hui Dysphoria mundi.

Le terme de wokisme, au moment de ma rencontre avec Braunstein, en 2018, n'était pas encore courant, mais La religion wokiste s'inscrit dans le droit fil de l'ouvrage précédent, avec le même souffle polémique explicite.

Car la colère des wokistes, que Braunstein reconnaît d'ailleurs légitime « à la base », soulève la sienne aussi par ses excès, voire ses délires, quitte à lui faire voir parfois du wokisme partout; et de même suis-je disposé à partager pas mal des colères de Preciado, en déplorant ses généralisations souvent abusives.

Une religion, vraiment ?

J’ai quelques réserves, à vrai dire, par rapport au terme de religion appliqué au wokisme par Braunstein, mais c’est lui-même qui nous apprend que la notion a été introduite par le prof de linguistique John McWorther, un de ces Noirs opposés au wokisme dans l’antiracisme aveugle duquel ils voient une menace d’infantilisation des Blacks – le titre du dernier ouvrage de McWorther étant d’ailleurs explicite: Le racisme woke. Comment une nouvelle religion a trahi l’Amérique noire...

Si le wokisme relève de la mouvance idéologique, comme avant lui le politiquement correct, ou le New Age «vintage », plus que de la religion – faute de toute transcendance invoquée et de tout pardon accordé -, il a bel et bien des aspects religieux dans ses rites et ses codes verbaux, son moralisme et son esprit grégaire, mais avec un refus des données naturelles qui le distingue pour le moins des grandes traditions spirituelles. Refus de la filiation, refus de la différenciation biologique des sexes, refus de la simple réalité « tombant sous le sens »…

« Religion des fragiles » marquée par l’effacement du corps et la neutralisation des femmes en tant que telles (trans en bisbille avec les lesbiennes et les féministes « classiques », comme on le voit chez Preciado), mais aussi par la dénonciation essentialiste du racisme blanc, la lutte contre la Science « viriliste » et la mise en doute des Lumières, le wokisme, comme le premier christianisme selon Tertullien (« Je crois parce que c’est absurde ») a cela de particulier qu’il échappe à tout débat rationnel et séduit même les pontes universitaires ou politiques.

Jean-François Braunstein accumule ainsi les exemples de consentement aberrants aux thèses wokistes les plus extrêmes, jusqu’aux plus hautes autorités (il cite la Royal Society de Nouvelle-Zélande cautionnant des thèses créationnistes pour des motifs strictement opportunistes), dans un contexte rappelant évidemment l’opposition de l’Église romaine aux avancées de la Science...

Son indignation de professeur spécialiste de la philosophie des sciences et de l’histoire de la médecine, inquiet de voir les thèses les plus farfelues défendues par certains de ses collègues (en matière de biologie mais aussi de mathématiques), fait écho aux plus vives réactions, notamment de scientifiques venus des pays de l’Est qui se rappellent les ravages de l’idéologie dans le champ de la Science. Marx parlait de la religion comme de l’opium du peuple ? Mais si c’était plutôt, ici, la drogue de certaines «élites» et de leurs disciples ignares ?

Pour détendre un peu l’atmosphère, après mes lectures de Braunstein et Preciado, je me suis amusé à lire aussi les textes, où la débilité démagogique jouxte des arguments parfois recevables, du recueil très militant intitulé Bienvenue au Wokistan, où l’on trouve notamment l’injonction d’une certaine Pauline Harmange, qualifiée de « globe-trotteuse des masculinités fragiles», à détester les hommes en leur opposant la plus totale misandrie. Prête à considérer désormais les hommes comme un groupe homogène ou une classe sociale, elle y va de son appel à l’épuration de cette infâme créature qu'est le mâle blanc selon elle.

« Rien, rien ne vous est dû ! », nous balance-t-elle sans une once d'humour, « il va falloir commencer à mériter »... Et ce que je me demande, alors, c'est si nos amies féministes ont vraiment mérité d'être représentées par une agitée sexiste de cet acabit ?

L’éveil reste à « déconstruire »…

Déconstruire l’idéologie woke ? Voyez alors, aussi, par où elle passe comment elles se répand, et le recueil de Bienvenue au Wokistan, édition sur papier de podcasts, en est un bon exemple. Dès le début du wokisme, la rue et le rap, mais surtout les réseaux sociaux, nouveaux moyens de diffusion des opinions de meute, ont proliféré. Y a-t-il de quoi s’en inquiéter ? Jean-François Braunstein l’affirme, quitte parfois à pousser le bouchon trop loin en affirmant que Facebbok ou Netflix de viennent des vecteurs du wokisme…

Du moins restons éveillés, mais sans esprit de vengeance et sans cette propension actuelle à se réclamer de la souffrance des autres pour établir sa vertu à bon compte. Répondre à la haine par la haine, ne voir partout qu'abus et noirceur, faire de l'Occident seul ou du seul mâle blanc des monstres n’est-il pas, en fin de compte, la meilleure façon d'ajouter à la confusion et au chaos, etc.

Jean-François Braunstein. La religion woke. Grasset, 280p.

Paul B. Preciado. Dysphoria mundi. Grasset, 590p.

Bienvenue au Wokistan. Collectif. Binge Audio Editions, 2022, 175p.

L'exergue:

« La société sert d’intermédiaire entre, d’une part, une moralité intolérablement stricte et, d’autre part, une permissivité dangereusement anarchique, en vertu d’un accord tacite grâce auquel nous sommes autorisés à enfreindre les règles de la moralité la plus stricte, à condition de le faire calmement, discrètement. L’hypocrisie est le lubrifiant qui permet à la société de fonctionner de façon agréable… »

Janet Malcolm Le Journaliste et l’Assassin.

1. J’aborde ce matin (2 mai 2019, 8h.) la lecture de White, dernier livre paru ce jour même en langue française mais déjà pas mal conchié par les médias américains, de Bret Easton Ellis. Je m’y colle sans le moindre préjugé et lui consacrerai une heure de lecture par jour, pas une de plus. Je viens de relire Moins que zéro, premier roman de BEE paru en 1985, et c’est sous l’éclairage californien - entre atonie psychique et anorexie physique, déprime de surface et détresse plus profonde, sexe sans amour et surf existentiel – marquant ce tableau d’époque d’une fraction de la «dissociété» nord-américaine, que j’entreprends, à l’autre bout de cette œuvre-symptôme comparable à celle d’un Michel Houellebecq, la lecture de cette espèce de confession morcelée, marquée illico par une sorte de dégoût latent envers l’environnement actuel et plus précisément les réseaux sociaux où l’auteur, soit dit en passant, s’est énormément répandu cette dernière décennie, n’écrivant plus que sous la forme de podcasts et de tweets…

2. C’est ainsi un zombie, mais combien lucide, parmi d’autres qui attaque lesdits réseaux sociaux multipliant à n’en plus finir «leurs opinions et leurs jugements inconsidérés, leurs préoccupations insensées, avec la certitude inébranlable d’avoir raison». BEE dit aussitôt sa colère et son angoisse à l’idée d’être attaqué à la moindre formulation d’une opinion non conforme, déclarée WRONG par la meute et qu’il estime «impensable dix ans plus tôt.

3. En témoin de l’époque il parle du présent à l’imparfait : «Les peureux prétendaient capter instantanément la complexion entière d’un individu dans un tweet insolent, déplaisant, et ils en étaient indignés ; des gens étaient attaqués et virés des « listes d’amis » (…) La culture dans son ensemble paraissait encourager la parole, mais les réseaux sociaux s’étaient transformés en piège, et ce qu’ils voulaient, véritablement, c’était se débarrasser de l’individu.

4. Or ces premières lignes me rappellent aussitôt la censure brutale subie récemment par mon ami Roland Jaccard de la part de GOOGLE, appliquée à toutes ses vidéos postée sur YOUTUBE, supprimées d’un jour à l’autre sans la moindre explication. Ce que Bret Easton Ellis résume à sa façon en affirmant, à la fin de son préambule qu’ «en fin de compte le silence et la soumission étaient ce que voulait la machine».

5. Le début du récit de White, lu hier soir en alternance avec les premiers chapitres de Tumulte et spectres du peintre polonais Joseph Czapski, me revient ce matin (vendredi 3 mai, 9h 37) en me rappelant à la fois le premier épisode de la série Under the Dome de Stephen King vu l’autre soir sur Netflix. Le même Stephen King a d’ailleurs marqué le jeune BEE lecteur, autant que les films d’horreur dans lesquels il a trouvé la force compulsive d’affronter son esseulement de jeune garçon laissé à lui-même par des parents aussi absents que ceux du protagoniste de Moins que zéro.

Des morts-vivants, pas loin des figures effrayantes de nos contes pour enfants, afin de mieux s’acclimater à l’angoisse latente planant sur les collines et canyons de Hollywood, avant de passer à l’âge adulte avec American gigolo, reflet d’une nouvelle forme de narcissisme plus ou moins gay avec l’apparition de l’homme-objet sous les traits de Richard Gere : tel est, notamment, la courbe du transit existentiel du jeune auteur qui, entre seize et vingt ans, va donner une forme littéraire à ses désarrois sous le titre de Less than zero.

6. Lire en même temps White, de l’auteur-culte vieillissant mais hypermnésique et toujours d’attaque, et le témoignage de Czapski sur la sortie de l’armée Anders et de milliers de civils polonais de l’Union soviétique, en 1945, avant l’exode de ceux-ci en Afrique ou en Inde, constitue un excellent exercice de grand écart , tout à fait approprié au temps schizoïde que nous vivons...

7. En 1985, donc quarante ans après que Czapski traversait les déserts d’Iran, d’Irak et de Cisjordanie, dont il détailles merveilleusement les couleurs très changeantes, paraît donc Moins que zéro, qui devient best-seller en quelques mois à la surprise de l’auteur (qui a à peine passé la vingtaine) et de son éditeur Simon & Schuster qui n’a fait un premier tirage « que » de 5000 exemplaires. Or à quoi tient le succès de ce tableau plutôt déprimant de la jeunesse dorée et plus ou moins camée du L.A. des années 70-80 ? Probablement au décalque avarié, mais toujours glamour, d’un rêve américain continuant de nourrir les fantasmes…

8. D’autant plus intéressante, alors, la suite de White, où l’auteur se rappelle la cuisante épreuve qu’a été la découverte de ce que les studios de Hollywood ont fait de son livre, en édulcorant et caviardant tous les aspects jugés déplaisants des personnages et de situations, jugés trop «durs» ou carrément «inappropriés», comme la déprime récurrente et la bisexualité de Clay, le protagoniste, et les relations souvent glauques liant les autres personnages. Résultat : un produit lisse et flatteur, belle image tissée de clichés, mais sans rapport avec le roman.

9. L’empreinte du faux, titre éloquent d’un roman de Patricia Highsmith, autre observatrice acérée du cauchemar climatisé à l’américaine, conviendrait parfaitement, aussi, au récit de BEE, et notamment, dès la parution de son premier roman, par une expérience qu’il rapporte plus de trente ans après….

Sa notoriété soudaine lui vaut, en effet, d’attirer l’attention de Tina Brown, patronne du fameux Vanity fair , qui lui propose de tirer le portrait, si possible au vitriol, du jeune acteur Judd Nelson qui l’a horripilée dans le dernier film de Joel Schumacher, St Elmo's fire. Un jeune auteur taillant un costard à un non moins jeune comédien jugé trop arrogant : le scoop.

Or faisant connaissance avec Judd Nelson, Bret le trouve à la fois intelligent et très sympathique, au point que les deux compères imaginent une parade au portrait «assassin » espéré. Ainsi BEE propose-t-il à Vanity fair, en complicité avec l’acteur, un panorama des lieux supposés hyper-branchés où traîne la jeune garde hollywoodienne, de quoi snober les snobs new yorkais. Mais le tableau est hyper-bidon, la rédactrice en chef tombe dans le panneau et en voudra plus tard au méchant BEE… C’est du moins du Bret Easton Ellis tout craché, qui, dans American Psycho, se retournera de la même façon contre «son» milieu, lequel le maudira pour cela même.

10. Bret Easton Ellis n’a rien d’un intellectuel académique, pas plus politiquement correct avant la lettre qu’après, mais il a l’intelligence vive de l’instinctif hypersensible et la rage de l’enfant déçu. Très tôt, en outre, il va vivre avec les acteurs (être acteur est le sous-titre d’un de ses chapitres) d’abord en spectateur puis en professionnel concerné, tant par son implication dans le milieu du cinéma que, plus récemment, en tant que réalisateur de podcasts à succès, où ses rapports avec les acteurs et autres célébrités qu’il interroge font l’objet de nouvelles réflexions pertinentes. Comme il le relève, notamment, les réseaux sociaux ont fait de nous tous des «acteurs» virtuels, avec une relance narcissique qui vire souvent au délire ou à l’agressivité.

11. Mondanité à l’américaine que ce récit coupant court à toute fiction conventionnelle, ou commentaire de has been comparable aux «dictées» du Simenon retiré de toute création romanesque ? Ni l’un ni l’autre, ou alors la comparaison serait plus opportune avec les propos d’un Gore Vidal, dans Faits et fictions, entre autres observations d’un «enfant terrible» de deux générations antérieures…

17. Plus on avance dans la lecture de White, comme ce matin sous la neige à 1111m au-dessus de la mer (5 mai, 11h.16), et plus on perçoit le malaise de l’écrivain, qui a toujours refusé d’être classé en fonction de ses préférences sexuelles, sans les cacher pour autant, mais excédé par la victimisation de plus en plus insistante, et de plus en plus hypocrite selon lui, qui entoure, notamment, les homos et les noirs. Qu’une star du sport black& male fasse son coming out au dam de l’image qu’on se fait des cracks de son espèce, et voici que les médias, pleins de compréhension simulée, d’empathie ostentatoire voire de sympathie du style « on compatit », se penchent sur son cas manifestant quel courage, et s’adressent à lui comme s’il s’agissait d’un petit garçon de six ans que la vilaine sorcière Homophobia menace, n’est-ce pas…

18. BEE parle beaucoup de cinéma dans White, et avec une pertinence de vrai connaisseur à qui on ne la fait pas, qui sait faire la part du contenu latent d’un film et de sa qualité artistique. Ainsi compare-t-il, à propos de la façon d’aborder, à Hollywood, les thèmes de l’homosexualité et du racisme, le film Moonlight, qui a fait un tabac en tant que portrait « poignant » d’un jeune homo noir malmené par tous et dont l’image finale gomme complètement les éventuels défauts personnels et, ô horreur, ses désirs réels.

Comme toute prise en compte sérieuse du contenu réel de Moins que zéro dans son adaptation au cinéma, évoquant une société complètement pourrie par l’argent et un protagoniste flottant entre les sexes et les substances, Moonlight évacue toute complexité , chez son pauvre noir homo forcément victime de la méchante société, pour faire mieux pleurer dans les chaumières vertueuses. A contrario, BEE cite un film un peu moins élaboré, du point de vue formel, intitulé King Cobra (visible sur Netflix) et qui met en scène deux bandes rivales de «hardeurs» gays vedettes de films pornos, dans une ambiance sexy au possible, avant que leur rapacité ne les pousse au crime – au risque de jeter une ombre « inappropriée sur la communauté LGBT. Et BEE de relever l’évidence : que cette violence n’est pas le fait de l’homosexualité mais de la très banale application de la loi de la jungle capitaliste.

19. Très intéressantes, aussi, les observations de Bret Easton Ellis sur son dédoublement, à un moment donné, quand il est devenu célèbre et qu’il découvrait jour après jour dans les médias, les faits et gestes rapportés de son personnage public. On voit cela aussi dans Moins que Zero, quand telle jeune fille prend des nouvelles de sa mère, actrice hollywoodienne au amants nomades, par les paparazzi. Ainsi le Bret «privé» se découvre-t-il un double «public», comme il y a un Tom « jeune » et un Cruise «adulte », avec les images de soi renvoyées à l’expéditeur plus ou moins capable d’humour. En choisissant de s’« insérer », BEE devait savoir qu’il prendrait des risques, et il les a pris parfois à son corps défendant, comme lorsqu’il tombe amoureux de tel ou tel acteur «casté» pour le film tiré de Zombies, alors même qu’on lui a dit que ce genre de « plans » était déconseillé.

20. Bien entendu, les milieux concernés (les médias, le cinéma, les influenceurs littéraires, etc.) estimeront vertueusement que Bret Easton Ellis, dans White, crache dans la soupe. Encore heureux qu’il «pèse» plus, économiquement parlant, qu’un Roland Jaccard postant ses vidéos jugées inappropriées sur YOUTUBE, pour ne pas se faire virer de TWITTER ou de FACEBOOK. Mais il n’en raconte pas moins ses tribulations avec une association de défense des gays au sigle de GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation), dont il fait d’ailleurs partie, qui renonce à l’inviter à une de ses rencontres après qu’il a lancé deux ou trois tweets jugés « inappropriés »...

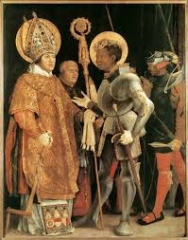

21. Je lis White en même temps que le PDF d’un livre en préparation de mon ami congolais Bona Mangangu, artiste et écrivain établi à Sheffield, que j’ai rencontré par le truchement de mon blog et dont le récit évoque, dans sa première partie, les sentiments éprouvés par son double «romanesque» débarquant, à Munich, dans une auberge où, au petit déjeuner, se déploie un véritable festin rabelaisien, qui le met mal à l’aise. Le livre est intitulé Maurice porteur de foi, allusion à la peinture de Grünewald figurant la rencontre de saint Erasme et de Saint Maurice le «moricaud» de la légion thébaine.

Or le narrateur, noir et hypersensible, observe les bâfreurs bavarois et leurs hôtes nordiques en se rappelant les banquets des peintres flamands, tout en évaluant ce qui fait différer les bons vivants de la Renaissance des petits-bourgeois «libéraux» en goguette, sans se poser en juge pour autant. Artiste et témoin: c'est ce qu'on pourrait dire, aussi, de Bret Easton Ellis...

«Ce que GLAAD contribue à renforcer, c’est la réduction des gays à des bébés hypersensibles, ostensiblement couvés et protégés – pas très loin des attaques hideuses contre les gays en Russie, dans le monde musulman, en Chine ou en Inde, pour ne nommer que quelques pays, mais pour rester à l’intérieur de la même sensibilité culturelle. GLAAD était au centre incandescent de la création de l’elfe magique, modèle gentillet d’une absurde élévation morale – une victime avec de gros pectoraux, on espère – et avait souvent applaudi aux stéréotypes que nous avions vu défiler dans des films homos embarrassants et des séries rétro dégradantes, en les déclarant « positifs » simplement parce qu’ils étaient, euh, gay ».

Ceci dit, le terme de « fasciste », appliqué au nouveau conformisme de la political correctness,me semble inadéquat et reproduire, symétriquement, la même accusation faite à ceux qui refusent d’obtempérer. Le « fascisme » est évidemment autre chose, et le vocabulaire doit être révisé sous peine de confusion à n’en plus finir.

(À suivre…)

ELLIS, Bret Easton. White - édition française (French Edition) . Groupe Robert Laffont. Édition du Kindle.