Ces 66 notes de lecture, limitées à peu de signes chacune , renvoient le plus souvent à des commentaires plus substantiels, lisibles sur ce blog, dont le moteur de recherche est conçu pour les repérer. La cote scientifiquement subjective de chaque ouvrage est indiquée par des *, selon la méthode touristique de pointe de TripAdvisor.

0 = on évite.

* = on hésite

** = on visite.

*** = on aime bien.

**** = on aime beaucoup.

***** = on aime passionnément.

Lectures inactuelles

Dante. La Divine Comédie. GF Flammarion. Traduction et commentaire de Jacqueline Risset. *****

Dante. La Divine Comédie. GF Flammarion. Traduction et commentaire de Jacqueline Risset. *****

Quel sens cela a-t-il de lire,aujourd’hui, La Divine Comédie ? Je me le demande une fois de plus après une relecture complète, et annotée, de L’Enfer, et au moment d’aborder la remontée des pentes de la montagne symbolisant physiquement Le Purgatoire. La lumière de Pâques (à l’aube du 10 avril 1300, plus précisément) éclaire cette matinée nouvelle marquant le début de l’ascension. Jusque-là, le rythme était plutôt à la précipitation, voire à la fuite en avant, dans l’obscurité coupée du temps humain des cercles infernaux. Mais voici que tout bascule vers le haut et que s’annonce cette bonne nouvelle : qu’il y a une vie après les ténèbres et la désespérance, et que ça pourrait se passer là, sur cette île-montagne couronnée d’une forêt merveilleuse. Entre rêve et réalité (le corps de Dante, soit dit en passant, a retrouvé son ombre, et le monde retrouvera ses couleurs tout à l'heure), Le Purgatoire est à lire, aujourd’hui, comme le récit de la transformation possible de notre vie.

Montaigne. Les Essais, édition de 1595, suivis de Vingt-sept sonnetz d'Etienne de La Boétie, de Notes de lecture et de Sentences peintes. Bibliothèque de la Pléiade, 2007. *****

Montaigne. Les Essais, édition de 1595, suivis de Vingt-sept sonnetz d'Etienne de La Boétie, de Notes de lecture et de Sentences peintes. Bibliothèque de la Pléiade, 2007. *****

Celui qui est sensible à la mélancolie de Montaigne plus qu'à la tristesse sépulcrale de Pascal dont le style surclasse parfois celui de l'autre ça c'est clair / Celle qui prononce Montagne pour rappeler qu'elle a estudié le vieux françois après que son père l'eut autorisée à couper ses nattes / Ceux qui rappellent volontiers que Montaigne traite explicitement de liberté de conscience à l'époque où le concile de Trente recommande l'instauration de l'Inquisition en France tandis que Calvin fait brûler Michel Servet / Celui qui reconnaît que d'un Michel (de Montaigne) à l'autre (Houellebecq) on ne s'est pas trop élevé / Celle qui remarque qu'au contraire des cathos enragés et des protestants Montaigne considère que Dieu est essentiellement bon / Ceux qui ont toujours Les Essais à portée de main dans lesquels ils piochent au hasard et sans suite / Celui qui considère Les Essais comme une vaste campagne à explorer sans cesse en de brèves excursions le long des rivières ou par les allées ombragées / Celle qui sait gré à Montaigne de n'avoir jamais été dupe de la nouveauté non plus que d'aucune utopie fauteuse de désordre en cuisine / Ceux qui ont appris de Montaigne "que philosopher c'est apprendre à mourir", etc.

Lectures actuelles

Michel Houellebecq, Soumission. Flammarion, 300p. ****

C’est une variation de plus sur le thème du vieillissement, déjà présent dans La possibilité d’uneîle. On exagère en y voyant une charge dévastatrice contre l’intelligentsia « collabo », et Soumission n’est pas plus un roman islamophobe qu’islamophile. En tant que roman « politique » on peut sedire, en se rappelant Orwell ou Karel Capek, que c’est assez faiblard, à toutle moins ambigu. Mais le vrai sujet est ailleurs : François se fait chier à l’université, n’a pas d’amis, pas de meuf durable non plus (je parle comme les jeunes lecteurs d’Houellebecq), ne s’intéresse quasiment plus à rien à part la petite secousse sexuelle ou le supplément d’âme gastro, et le Grand Remplacement de sa culture fatiguée par une autre qu’on lui impose ne lui fait pas trop problème quand on lui explique qu’avec l’islam il va avoir son petit harem et des fins de mois assurées. Il faut alors constater qu’en vieillissant Houellebecq a passé de Schopenhauer à un écrivain plus cool en la personne de Joris-Karl Huysmans, le converti de bric et de brocante, Or c’est cela Soumission : c’est le roman des conversions molles aux idéologies mortifères.

Bernard Maris. Houellebecq économiste. Seuil. ***

Bernard Maris. Houellebecq économiste. Seuil. ***

Bernard Maris, massacré dans les locaux de Charlie-Hebdo, écrit ceci à propos de La Carte et le territoire : «MichelHouellebecq dépeint en visionnaire notre temps, la productivité, l’espace. Il m’a appris des choses que je savais mais que je n’osais pas dire en tant qu’économiste. Il montre, par exemple, des êtres très infantiles qui se comportent en poussins apeurés et toujours insatisfaits. Houellebecq a lu et vu le vrai Keynes, chantre de la décroissance qui prône l’euthanasie des rentiers. Il m’a aussi beaucoup révélé sur les thèmes de l’utile et de l’inutile.Qu’est-ce que le travail utile ? Celui de l’ouvrier qui fabrique unepasserelle ou celui du dircom qui marche dessus et qui est payé 10 foisplus ? »

Sur la même ligne claire, l’essai de Bernard Maris traverse toute l’œuvre de Michel Houellebecq, d’Extension du domaine de la lutte à La Carte et le territoire, en éclairant chaque chapitre par la référence à un économiste (Marshall, Keynes, Schumpeter, Fourier, Marx) non sans fustiger,d’entrée de jeu, la prétendue scientificité du savoir économique et de ses gourous.

Laurent Antonoff, Meilleurs vœux toi-même. Editions D’autre part, 129p. ***

Laurent Antonoff, Meilleurs vœux toi-même. Editions D’autre part, 129p. ***

Du genre mauvais genre, ce roman épate par la justesse du regard de l’auteur et la qualité de sa musique verbale. Antonoff va loin dans le crade sordide à la Deschiens, mais sa façon d’en remettre n’est pas pire que celle d’un Bukowski, un peu de poésie en moins. Citons : «On est dans la merde, Ninon a résumé. Elle exagérait toujours. On n’était pas plus dans la merde que lors du vœu précédent, ce n’était pas Ninon qui s’était fait écraser le nœud par Madame Louise ; d’accord, ça sentait le pet foireux, mais pas encore la merde. Il fallait rester positif : rien ne nous serait impossible ce soir »

La merde peut se raconter avec élégance : question de style, tout est là. Céline en est l’exemple suprême. Et à l’autre bout de la chaîne du langage : Reiser. L’important est que ça corresponde à un habitus et que ce ne soit pas forcé du point de vue de l’expression. De la même façon, la merditude investie par Antonoff, entre le Lausanne-Palace et les terrains vagues du bas de la ville, est d’époque et sonne juste. Il y a de la merditude en Suisse :nous l’avons rencontrée ici

Abdennour Bidar. Plaidoyer pour la fraternité. Albin Michel, 106p. ***

Auteur de L'islam sans soumission et d'une remarquable Lettre ouverte au monde musulman largement diffusée, Abdennour Bidar a composé dans l'urgence le 12 janvier 2015, ce texte d'intervention dont je retiens (notamment) ceci: « Tout ce qui monte converge, disait Teilhard de Chardin. Cette invitation supérieure à répondre au mal par le bien est le point de convergence de toutes les sagesses de l’humanité, qu’elles soient religieuses ou profanes (…) Beaucoup de nos concitoyens de culture musulmane cherchent à élaborer un rapport libre à leur culture, à leur religion – Ils en ont assez des prêchi-prêcha ! (…) Je suis croyant, mais je ne crois pas plus ni moins en un Dieu qui serait celui des musulmans que celui des juifs, des chrétiens ou des hindous. Je crois que tous les chemins mènent à l’homme – c’est-à-dire au divin en l’homme, en tout être humain, et là on n’est pas très loin de la fraternité. »…

Waleed al-Husseini. Blasphémateur ! Les prisons d’Allah. Grasset, 240p. ***

Ce jeune Palestinien, persécuté dans son pays au motif qu’il refuse de « penser musulman » comme ill’a affirmé haut et fort sur Internet, livre un témoignage important. D’aucuns diront que l’auteur, réfugié à Paris, fait le jeu des sionistes. Ses compatriotes ont d’ailleurs amplement relayé la calomnie selon laquelle il était payé. D’autres, fidèles à un islam modéré, lui reprocheront de dénigrer leur religion. Ils auront raison, comme on peut reprocher au biologiste Richard Dawkins (cité par Waleed) de dénigrer le christianisme et toute croyance non fondée scientifiquement, dans son illustrissime Pour en finir avecDieu. Mais a-t-on foutu Dawkins en prison ? Traître alors que Waleed ? Exactement le contraire : fierté de la nation palestinienne, au même titre que le grand poète mécréant Mahmoud Darwich, vrai croyant à sa façon, comme se dit croyant Abdennour Bidar. Et l’essentiel: que le témoignage du jeunePalestininen dégage cette chaleur humaine, cette fraternité dont Abdennour Bidar déplore la raréfaction dans nos sociétés.

Mélanie Chappuis. L’Empreinte amoureuse. L’Âged’Homme, 171p. ***

Mélanie Chappuis. L’Empreinte amoureuse. L’Âged’Homme, 171p. ***

Bruno Richard, beau mec journaliste de son état, en couple avec Marion et en ligne sur Facebook, apprend au tournant de sa quarantaine qu’il est atteint d’un cancer du foie,possiblement opérable sans tarder. D’entrée de jeu, cependant, Bruno refuse d’aborder le sujet avec Marion et se cabre à l’idée d’un traitement qui signifierait dégradation physique et perte de dignité. N’empêche que la menace est là, qui le mine : c’est bien « pour lui » et pas un autre, et voici qu’il va se demander quelle empreinte il a laissée au cœur des femmes qu’il a plus ou moins bien aimées. De là sa décision d’en tenir une espèce de journal rétrospectif, de son enfance aux jours qui lui restent.

L’excellence de L’empreinte amoureuse tient à la fois à la justesse sans faille de son observation psychologique, au bonheur de ses évocations de lieux, à sa narration claire et fluide et à la qualité rare de ses dialogues, vifs et naturels. Mélanie Chappuis pratique l’intelligence du cœur, avec humour discret et fines piques au besoin. Où l'amour peut faire la pige à la mort…

Christoph Ransmayr. Atlas d’un homme inquiet. Albin Michel, 458p. *****

Christoph Ransmayr. Atlas d’un homme inquiet. Albin Michel, 458p. *****

Ce livre est, à mes yeux, le plus important qui soit paru dans notre langue en 2015. Chaque récit de cet Atlasd’un homme inquiet commence par l’incipit m’évoquant la formule « J’étais là, telle chose m’advint », mais c’est ici un « je vis » auquel la traduction française donne le double sens de la vue et de la vie : « Je vis le séjour d’un dieu par 26° 28 ‘ de latitude sudet105° 21’ de longitude ouest : loin, très loin dans le Pacifique, une île rocheuse prise dans un tourbillon d’oiseaux de mer », « Je vis une silhouette lointaine devant une tour de guet délabrée de ce rempart de près deneuf mille kilomètres de long appelé Wànli Chang Chén – mur inconcevablement long dans le pays de ses bâtisseurs, muraille de Chine dans le reste du monde - et ainsi à septante reprises et en septante lieux de la planète et des temps alternés de la splendeur naturelle et de la guerre des hommes, de la forêt pluviale et d’un chemin de croix, sur une place de village autrichien où un vieil homme qui fait semblant de dormir ne fait pas semblant de mourir, et c’est le monde magnfié malgré le Laos défolié par les bombardiers, c’est l’humanité partout accrochée à la vie et, chaque fois, c’est l’amorce d’une nouvelle histoire inouïe.

Mais où se trouve-t-on donc ? Dans un film de Werner Herzog ou dans un recueil de nouvelles de Dino Buzzati ? Dans un roman de Joseph Conrad ou dans un récit de pêche de Francisco Coloane ? À vrai dire nulle référence, nulle influence, nulle comparaison ne sont de mise, ou au contraire : des tas de comparaisons et de correspondances, quantité d’images en appelant d’autres et d’histoires nous en rappelant des nôtres, se tissent et se tressent dans ce grand livre hyper-réel et magique à la fois, accomplissant le projet d’une géo-poétique traversant le temps et les âmes, évoquant les beautés et les calamités naturelles avec autant de précision et de lyrisme qu’il module pudeur et tendresse dans l’approche des humains de partout, pleurs et colère sur les ruines et par les décombres des champs de guerre, jusqu’à l’arrivée sur le toit du monde :« Je vis trois moines en train de marmonner dans une grotte surplombant unlac de montagne aux rives enneigées, à quatre mille mètres d’altitude, dansl’ouest de l’Himalaya ».

Il y a, dans l’Atlas d’un homme inquiet, une qualité de rêverie sans pareille aujourd’hui. Plus que Sebald, Ransmayr a le sens de la narration et du mythe, avec une porosité dans la perception et une poésie expressive sans limite. Ransmayr est plus poète etplus philosophe, mais aussi plus reporter et plus mondialement documentéque Sebald, Thomas Bernhard ou Peter Handke. De ce club germanique, plus particulièrement , il me semble l’auteur le plus complet.

Quentin Mouron, Trois gouttes de sang et un nuage de coke. La GrandeOurse, 211p. ***

Quentin Mouron, Trois gouttes de sang et un nuage de coke. La GrandeOurse, 211p. ***

Le quatrième livre de Quentin Mouron a l’air d’un roman américain, plus précisément d’un thriller comme il en pullule, plus exactement encore d’un roman noir à résonances littéraires : Crime et châtiment de Dostoïevski est cité en exergue, et l’on pense évidemment à Cormac McCarthy, ne serait-ce que parce que l’un de ses deux protagonistes, shérif, se nomme Paul McCarthy…

Cependant Trois gouttes de sang et un nuage de coke est d’abord un roman de Quentin Mouron, et sûrement le plus abouti à ce jour. Dans la filiation de Notre-Dame-de-la Merci, premier vrai roman de Quentin, ce nouvel opus développe et approfondit la composante tchékhovienne de son observation, où la tendresse empathique (côté Paul Mc Carthy surtout) le dispute à une vision plus acide de la société des simulacres et des masques. Bref mais dense, sur un scénario bien filé et intéressant par ses observations et ses digressions, ce roman impose une fois de plus, et de façon plus ample et pénétrante que précédemment,l’intelligence d’un regard incluant les désarrois et les dégoûts de notre époque.

Bertrand Redonnet. Le silence des chysanthèmes. Editions du Bug, 176p.***

Bertrand Redonnet. Le silence des chysanthèmes. Editions du Bug, 176p.***

Le silence des chrysanthèmes de Bertrand Redonnet représente le type même du livre à la fois nécessaire et vrai, mais non moins décalé, au meilleur sens du terme, ou disons : décentré par rapport au vortex médiatico-littéraire actuel ; d’une vérité qu’on pourrait dire hors du temps et de partout en dépit de son ancrage très précis dans une époque (entre les années 50 et nos jours) et une terre particulière (les âpres campagnes de l’Ouest français ouvertes sur l’océan) que le jeune Bertrand a connu en tant que petit prolo de ferme.

Plus précisément, c’est le récit âprement réaliste, d’une écriture vivace et puissante, du rejeton mal coiffé d’une grande fratrie paysanne, avec mère révoltée mais confiante en l’école laïque et dotée d’une voix de chanteuse de cabaret, père aux abonnés absents que le fils réinventera à sa façon, De Gaulle à la radio, meule de foin à laquelle le garçon fout le feu pour marquer sa présence, et salut par l’instituteur et les livres - le savoir qui libère et rend plus habitable la vache de vie.

Sacha Després. La petite galère. L’Âge d’Homme, 204p.****

On ressort sonné de la lecture de La petite galère de Sacha Després, dont le crescendo dramatique aboutit à un dénouement réellement déchirant où réalité brute et folle détresse, violence et désarroi, souffrance incarnée et projections fantasmatiques se bousculent dans une mêlée qui prend aux tripes et au cœur.

Or le plus étonnant est que, d’un imbroglio affectif et psychologique exacerbé par l’abjection d’un des protagonistes – type de pervers narcissique bien cadré -, et par la haine vengeresse qu’il suscite, la romancière parvienne à tenir jusqu’au bout le fil (barbelé) d’un récit concis et cohérent, intelligible en dépit de l'ambiante confusion des sentiments.

Remarquable tableau d’époque, sur fond de crise sociale et de dérives individuelles, La petite galère, se déroule dans une Zone Urbaine Sensible de la région parisienne. Question style, la phrase de Sacha Després, brève et qui claque, vaut aussi par sa concentration de sens et d’émotion. Bref, La petite galère est un premier roman signalant un vrai talent, et cette chose essentielle pour un écrivain, qu’on pourrait dire un noyau dur et doux à la fois.

Roland Buti. Le Milieu de l’horizon. Zoé, 180p. ****

Cette histoire, qui se passe non loin de chez nous dans les années 70, aurait pu se dérouler, à la même époque,en Allemagne ou en France profonde. Par la ressaisie émotionnelle des relationsentre ses personnages, elle m’a rappelé les nouvelles des campagnes irlandaisesde William Trevor, autant que les changements de mentalités décrits par Alice Munro. Ajoutant à cela les très puissantes évocations de la nature plombée par la sécheresse, à l’été 1976, ou les rapports entre humains et animaux, dans uneperception fortement empreinte de sensualité et une attention particulière aux êtres fragiles ou en rupture d’équilibre, l’on se rappelleaussi, toutes proportions gardées, l’inoubliable Lumière d’août deFaulkner, sans qu’aucune référence littéraire explicite ne soit décelable pour autant dans ce troisième roman de Roland Buti, complètement dégagé de tout étriquement régional alors même qu’il illustre un enracinement local ettemporel avec une justesse de ton sans faille.

Friedrich Dürrenmatt affirmait qu’un écrivain devrait se tenir « entre le cendrier et l’étoile ». Pareillement, Roland Buti fait le lien entre lacampagne asséchée, « dure comme un biscuit », et le cosmos.

Antoine Jaquier. Avec les chiens. L’Age d’Homme, 184p. ***

La mort d’un enfant constitue,sans doute, la pire épreuve. Cependant il y a des degrés dans l’horreur. Perdreun enfant sous le coup de la maladie ou dans un contexte de guerre ou demisère, est une chose. Mais se voir arracher un enfant par enlèvement, et lesavoir maltraité, peut-être violé avant de le retrouver massacré, ajoute àl’horreur une dimension d’abjection défiant toute explication. L’on s’en tirealors en invoquant l’inhumanité du criminel, et le terme de monstreest prononcé. Mais rien n’est résolu pour autant, et tuer le monstre n’effacepas son souvenir dans les cœurs. Qui plus est, et quel qu’il soit, le monstreaura toujours visage humain.

Du moins est-ce ce qu’on se dit en lisant Avec les chiens d’Antoine Jaquier, qui ose s’approcher dumonstre en question de tout près et le reconnaître humain à proportion de saduplicité perverse et du Mal dont il est lui-même le rejeton humilié, traité en son enfance comme il traitera ses victimes.

Avec les chiens appuie où ça fait mal, pourrait-on dire. Littérairement, la chose pourrait être plus soignée. Lorsqu’on lit « chacune de mes terminaisons nerveuses se précipite dans la même zone de mon corps », l'on se dit : pourrait faire mieux

Mais passons ! Car il y a ici «du lourd » dans un sens plus fondamental, de la matière à réflexion, du cœur etquelle belle énergie.

Martin Suter. Montecristo. Editions Bourgois, 337p. ***

On retrouve avec Montecristo,le storyteller formidable de Small World, premier roman évoquant les vertiges psychiques de la maladie d'Alzheimer. Or Montecristo nous ramène au plus acéré del'observation des mécanismes sociaux, psychologiques et financiers du monde actuel, dans un roman aux rebondissements constants et aux personnages finement détaillés. Sur fond de crise financière mondiale, où deux des plus grandsétablissements bancaires suisses vacillent au bord de l’abîme, Martin Suter imagine les séquelles d'une double bavure monumentale, liée d’une part aux actions à hauts risques d’un brillant trader, et, d’autre part, à la solution désespérée (et hautement illicite) que les banquiers imaginent afin de combler le trou de plusieurs milliards creusé par les menées de cet aventurier de lafinance.

Comme dans les meilleurs romans de Martin Suter, l’intérêt de Montecristo tient à la fois à la rigueur de son observation de plusieurs milieux (ici, la banque, les médias etle cinéma), fondée sur la connaissance et l’expérience de l’auteur, la qualitéde sa dramaturgie et la fine psychologie qu’il montre dans le développement deses personnages, enfin la swiss touch de son univers qui relance lesfables d’un Dürrenmatt en plus soft et en plus glamour. Bref, c’est de la belleouvrage que Montecristo, dont l’intrigue se dénoue d’une façon propre à rassurer tout le monde, non sans ironie cinglante…

Jonas Lüscher. Le printemps des barbares. Autrement,193p.**

On a parlé d’un « coup de maître» à propos du premier roman de l’auteur alémanique Jonas Lüscher, où je vois plutôt, pour ma part, un coup d’épée dans l’eau. Defait, en dépit d’une certaine élégance d’expression, frottée d’un certain chiclittéraire ostentatoire (avec salamalecs convenus à Nabokov, Bowles ou Sebald),cette prétendue « formidable satire de notre époque » me semble plutôt anodinedans ses deux premiers tiers, par invraisemblance gratuite, dès la scène de lacollision d’un car plein de touristes et d’une caravane de chameaux dont treize d’entre eux restent sur le carreau. Le tableau se veut allégorique, mais il estaussi caricatural que, par la suite, le récit du mariage de deux jeunes Anglais très fortunés entourés d’une clique de yuppies londoniens dans un palace tunisien en plein désert, genre oasis de Nefta, s’achevant en chaos babylonienqui se veut représentatif de la décadence occidentale sur fond de crisefinancière. Or, autant le Montecristo de Martin Suter me semblait intéressant, en rapport avec le monde financier, malgré le paradoxe de son argument narratif, autant ce Printemps des barbares m’a ennuyé parson manque de base crédible et sa visée par trop édifiante en son manichéisme àgros traits.

Philippe Lafitte. Belleville Shanghai Express. Grasset, 286p. ***

Avec Belleville Shanghai Express ,Philippe Lafitte emprunte à l’esthétique et à la stylisation des séries télé sans cesser de faire de la (bonne) littérature, en professionnel du scénario et en écrivain à part entière. A propos du travail du protagoniste, jeune photographe « métis » de père vietnamien et de mère française, l’on apprend que ce Vincent, autodidacte, est « quelqu’un qui s’est déjà frotté au réel » et qui a « une dimension sociale » dans sa pratique.Ce qu’on pourrait dire, aussi, du travail de Philippe Lafitte, qui construit le« pilote » de ce qui pourrait faire une série française combinant l’atmosphère « asiatique » des abords de Ménilmontant et l’atmosphère« occidentale » de la mégapole chinoise. On vise le schéma Roméo etJuliette sur fond de rivalités asiates et de préjugés sociaux, mais tout l’art de Lafitte est d’enchaîner les plans sans peser. C’est fin et bien filé, avecde belles lumières dans les mots et les images composées de Paris ou deShanghai; les situations ont quelque chose de« téléphoné » mais c’esten somme le genre qui veut ça, et l’écriture, les dialogues, la découpe desséquences, le crayonné des portraits : tout fonctionne...

David James Poissant. Le paradis des animaux. Albin Michel, 374p. ***

La critique américaine a situé les nouvelles du jeune David James Poissant dans la filiation de Raymond Carveret de Tchekhov, et le fait est que les meilleures des onze nouvelles du recueil intitulé Le Paradis des animaux méritent autant d’attention que d’éloges, même si le rapprochement avec les deux auteurs (surtout Tchekhov) se discute. Ce qui est sûr, au demeurant, c’est que ce jeune auteur a sonunivers propre, avec ses personnages cabossés et une manière bien à lui, âpre et chaleureuse à la fois, de filtrer les émotions et de peser où çafait mal. En outre il y a, là-dedans une charge symbolique et une intensité poétique assez rares chez les auteurs de cette génération. L’observation rappelle en effet celle d’un Carver ou d’un John Cheever, ou encore, du pointde vue des relations entre pères et fils, les premières nouvelles de Bret EastonEllis traduites sous le titre de Zombies.

Philippe Berthier. Saint-Loup. Bernard de Fallois. ****

C’est un bonheur immédiat et sans mélange que nous vaut la lecture du Saint-Loup de Philippe Berthier, relevant de l’approche littéraire la plus généreuse et la plus pénétrante,appuyée par d’innombrables citations opportunes, entre autres mises en rapport,d’un personnage majeur de la Recherche proustienne dont onapprend illico, par l’auteur, qu’il a été positivement « oublié » parles auteurs du récent Dictionnaire amoureux de Marcel Proust, àsavoir Jean-Paul et Raphaël Enthoven, qui ne lui accordent pas une entrée…

À l’opposé de certains proustologues ou proustolâtres, qui n’enfinissent pas de chipoter sur l’identification ou la non-identification duNarrateur et de Marcel (cité trois fois par ce prénom dans le texte), PhilippeBerthier prend tranquillement le parti de dire que Marcel le Proust et Marcelle Narrateur lui parlent de la même voix - même si le Narrateur est lacristallisation de trente-six Marcel divers et même changeants à travers letemps - et qu’autant que les deux avatars de l’écrivain et de la personne, letouche le personnage de Saint-Loup composé, lui-même, de plusieurs« modèles » et se transformant radicalement du début de la Recherche au Tempsretrouvé

En ce qui concerne Saint-Loup, le personnage a été inspiré à Proust par divers de ses amis, mais l’important n’e st pas tant là, car Robert occupe une place tout à fait singulière et privilégiée, dans le cercle des proches de Marcel, incarnant à la fois unmentor, tout au moins au début de leurs relations, un objet de fascination sociale et esthétique, mais aussi une sorte d’ami unique qui ne deviendra jamais vraiment un amant :l’incarnation de la beauté et de la noblesse, de la France chevaleresque et du courage, de la séduction sous l’aspect d’un« homme à femmes » et de la complexité quand Marcel découvrira les nouvelles mœurs (jamais avouées) de son ami.

L’amitié selon Proust est un des thèmes abordés par l’auteur, et avec toutes les nuances et la luciditérequises ; et l’homosexualité, bien entendu, avec une compréhension de cequi échappait complètement au pauvre Gide : à savoir que le déni deMarcel, qui s’offusque bruyamment de ce qu’on puisse le taxer de pédérastie,autant que la morgue avec laquelle Saint-Loup répond à Marcel quand celui-ci lesonde à ce propos, jurant que ce ne sont pas « des choses dont il a lemoindre souci », ne procèdent ni de la peur conformiste du jugementbourgeois, ni non plus du refus de tout coming out, mais du refusorgueilleux d’être classé et réduit à cela, soumis à cette détermination stricte et au sempiternel jugement moral ou social, sans parler de la visionproustienne des homosexualités, aussi complexe, paradoxale voire délirante que la vision des juifs selon Céline…

Frédéric Pajak. Manifeste incertain IV. Noir sur Blanc, 221p. ****

Ecrivain et artiste d’un talent et d’une originalité reconnus bien au-delà de nos frontières (son dernier ouvrage a été consacré par le Prix Médicis étranger 2014), Frédéric Pajak poursuit sa démarche de chroniqueur-illustrateurhors norme dans le quatrième volume de son formidable Manifeste incertain,entremêlant journal « perso » et découverte de tel ou tel grand personnage.

En l’occurrence, une ouverture assez fracassante sur la malbouffe précède l’embarquement de l’auteur, aux Canaries, sur le paquebot titanesque Magnifica,à destination de l’Argentine. Pour meubler l’ennui mortel signifié par la formule « la croisière s’amuse », Pajak lit crânement L’Essai sur l’inégalité des races humaines de Gobineau, en lequel il découvre un auteur bien plus intéressant qu’on ne le croit, déjà célébré par Nicolas Bouvier.

Au demeurant, le récit de Pajak déborde de vie et de détails captés au fil d’une attention vive et restitués par le verbe (de plus en plus élégant dans sa simplicité ) et le trait d’encre, jusqu’à l’irrésistible évocation de la pension libertaire de Dieulefit dans laquelle, ado, il a appris à désobéir aux éducateurs foutraques…

Nicolas Verdan, Le Mur grec. Bernard Campiche éditeur, 252p. ****

L’actualité dramatique des crises européennes et des migrations trouve,dans Le Mur grec de Nicolas Verdan, une projection romanesque exacerbée,sur fond de roman noir économico-politique très bien documenté, humainementprenant.

Le protagoniste en est un flic sexagénaire, Agent Evangelos, dont les tribulations existentielles recoupent celles de son pays en déglingue. Chargé d’une mission dont il découvrira finalement les tenants crapuleux, liés à lacorruption ambiante, Agent Evangelos vit à la fois une rédemption personnelle par la venue au monde, en cette nuit de décembre 2010,du premier enfant de sa fille.

Dix ans après Le rendez-vous de Thessalonique, son premier livre,Nicolas Verdan retrouve sa source grecque (sa seconde patrie par sa mère) avec un roman âpre et bien construit, tissé de constats amers et de questions non résolues.

Nourri par les reportages sur le terrain de Verdan le journaliste, Le Mur grec illustre le talent accompli d’un vrai romancier qui prend le lecteur « par la gueule ».

Jean Prod’hom, Marges.Antipodes, 164p. ***

Jean Prod’hom est un promeneur solitaire attaché à notre terre et à sesgens, un rêveur éveillé, un grappilleur d’émotions, un poète aux musiquesdouces et parfois graves, un roseau pensant (sur l’époque) et un chêne pensif(sur nos fins dernières).

Un an après la parution (chez Autrepart) de Tessons, recueild’éclats sauvés d’un paradis pas tout à fait perdu, ces Margesconfirment l’évidence que « l’inouï est à notre porte ».

Souvenirs d’une enfance lausannoise de sauvageon, flâneries dansl’arrière-pays vaudois ou au diable vert napolitain, vacillements (« je tremblede rien, je tremble de tout ») et riches heures (Boules à neige, Àl’ombre du tilleul) constituent un kaléidoscope enrichi par le contrepoint d’images photographiques. Miracle actuel: ce trésor de sensibilité a été tiréd’un blog (lesmarges.net) par l’éditeur Claude Pahud, enfin éclairé par unelumineuse postface de François Bon.

Christophe Bataille. L’Expérience. Grasset, 85p. ***

Ce petit roman de Christophe Bataille tire sa poésie paradoxale et son impact émotionnel de sa brièveté et de son caractère hyper-elliptique. En évoquant une réalité déjà largement documentée - dont il cite d'ailleurs la bibliographie en fin de volume -, liée aux premiers essais nucléaires français dans le Sahara, en avril 1961, l'auteur de L'élimination (écrit avec Rithy Panh en 2012, à propos du génocide cambodgien), se met ici dansla peau d'un des jeunes "irradiés de la République", au fil d'une espèce de récit diachronique alternant les notes sur le vif d'un ancien carnet et les ajouts plus récents, multipliant les points de vue et les sources. Le point de fuite du livre, on pourrait dire: le trou noir, rappelle la fin terrifiante du film En quatrième vitesse, suggérant la déflagration nucléaire dans sa dimension cosmique, tenant à la fois de l'expérience indicible et de la traversée du miroir ou d'un "au bout de la nuit" physique et métaphysique à la fois. En 85 pages, Christophe Bataille est parvenu, par la concentration-déflagration des mots, à restituer le sentiment profond lié à ce qu'on pourrait dire, au-delà du bien et du mal moralement ou théologiquement répertoriés, le péché mortel définitif.

Edwy Plenel. Pour les musulmans. La Découverte. **

Pour les musulmans d’Edwy Plenel constitue un utile rappel des fondements de la séparation de l’Etat et de l’Eglise en France, telle queVictor Hugo l’avait appelée de ses vœux, et une incitation à la réflexion surles origines et les composantes actuelles du malaise vécu par la France et sacommunauté musulmane. De toute évidence, les séquelles du colonialisme restentun élément majeur dans la relation entre les Français « de souche »et leurs compatriotes immigrés, la France continuant à se tenir pour le parangon de la civilisation européennevoire mondiale. À cette suffisance s’ajoute évidemment le problème social descités où, régulièrement, les « incivilités » se manifestent, et d’oùpartent aujourd’hui les écervelés djihadistes. Bref, ce petit manifeste mesemble plutôt équilibré et de bonne foi, même si Plenel minimise le cancer quironge bel et bien l’islam, comme l’ont écrit et décrit Abdelwahab Meddeb ouFouad Laroui, entre autres opposants au totalitarisme religieux.

Virginie Despentes. Vernon Subutex. Grasset, 396p. *

Au fil des cinquante premières pages de Vernon Subutex, j’ai la sensation de glisser à la surface d’un univers aussi convenu que branché, porté certes par la dynamique d’une expression chic et choc, mais tournant en somme à vide même si Vernon, irrésistible (a-t-il longtemps pensé) tombeur de meufs (c’est comme ça qu’on parle), commence à craindre après avoir été radié du RSA,et plus encore en voyant plusieurs poteslui fausser compagnie alors qu’on se croyait immortel en écoutant d’affilée ledouble live de Stiff Little Fingers et les Redskins ou le premier EP des BadBrains, etc. Je prends une phrase au hasard (« Jean-No avaitépousé une meuf chiante. Il y a beaucoup de garçons qu’un contrôle strictsécurise ») et je me demande à moi-même en personne : est-ce que vraiment je dois m’intéresser à ça ?

Kamel Daoud. Meursault contre-enquête. Actes Sud, ****

Consacré l’an dernier par le Goncourt des lycéens, Meursault,contre-enquête revêt aujourd’hui une signification multipliée par laterrible actualité récente en cela qu’il y est question, pour l’essentiel, dela relation entre deux cultures (la France et son ex-colonie algérienne) incarnées par des personnages hautementsignificatifs dont Kamel Daoud modifie, subtilement et fermement, le jeu de rôles. Donner la parole au frère del’Arabe sans nom sur lequel Meursault tire avant d’enjamber son ombre demanière combien symbolique, est bien plus qu’une idée romanesque opportunistecomme il en a pullulé ces derniers temps : c’est ajouter la part manquanted’un roman vivifiant notre réflexion, d’abord en nommant l’innommé puis enprenant langue, littéralememt, avec l’Histoire, l’Indépendance, la Langue française, Camus qu’on aime et qui se discute, un Dieu là-haut qui pèse mêmeabsent et qui se discute aussi, la Vie et la Littérature qui continuent…

Philippe Sollers. L’Ecole du mystère. Gallimard, ***

La lecture de L’école du mystère, le nouveau « roman » de Philippe Sollers, m’est à la fois une stimulation tonique, sous l’effet de sa liberté d’esprit et de ses multiples curiosités, de sa vivacité et de son écriture parfaite, et un sujet d’agacement récurrent chaque fois que le cher homme se félicite ou se console en se flattant de ne pas être assez félicité. Mais bon : passons sur son solipsisme orgueilleux, voire condescendant, pourl’apprécier tel qu’il est, extraordinairement présent et à son affaire depoète. Je l’entends dans un sens profond, rapport à son rapport à la langue et à la joie, à sonbonheur d’être et à la musique verbale qu’il en tire - à ce qu’on pourrait direchez lui la musique du sens et de la mise en mots. Surtout je trouve, chez cetauteur, une gaieté communicative, à la fois dans la célébration de ses préférences (ici, par exemple, les chanteuses de jazz) et dans la formulation de ce qu’il exècre, qui recoupe souvent ce que j’apprécie ou vomis.

Ivy Compton-Burnett. Hommes et femmes. Gallimard, Folio. ****

Ivy Compton-Burnett, que Nathalie Sarraute tenait pourune romancière génialement novatrice, est en effet d’un culot monstre. Soit unefamille anglaise en principe soumise à la bienséance religieuse, dont la mèrerègne sur son monde sans cesser de geindre pour mieux imposer ses vues à sonpleutre d’époux, à ses trois fils et à sa fille, jusqu’au jour où l’aîné, quilui résiste avec ses velléités de préférer la recherche scientifique pure à lamédecine plus philanthropique qu’elle appelait de ses voeux, la défie, la déstabilise, la fait exploser puis imploser.

Presque entièrement tissés dedialogues, le romans d’Ivy sont d’étranges pièces de théâtre sans indicationsde déplacements de lieux en lieux, sans pour autant qu’on se perde dans lajuxtaposition voire l’imbrication des séquences, comme si les didascaliescascadaient dans la conscience du lecteur. Dans la foulée, et avec un humourravageur, la romancière fait dire aux gens ce qu’en général ils gardent poureux, avec des effets de saisissement immédiatement réfrénés par la feinte politesse ou la crainte d’un scandale.

Michel Onfray. Cosmos. Flammarion, 565p. *

Passée l’attention sympathisante que suscite son premier hommage au père disparu dont est célébrée la noblesse discrète de sage paysan, la lecture de Cosmos cède vite à l’agacement devant la présentation ronflante du projet « cosmique » de l’auteur, évoquant Bouvard et Pécuchet en leur plan de jardiner l’univers. Le long chapitre introductif, consacré à la quête « biographique » des millésimes ponctuant la vie et les œuvres de Michel Onfray, assomme par sa surabondance de « notes » gustatives, et d’autant plus que manquent une langue et un style. Ensuite, son chapitre à la gloire des Tziganes, dont il oppose la « grande civilisation » au calamiteux christianisme coupable d’ethnocide, nous ramène en pleine logomachie des années 60-70. À en croire notre « philosophe », l'on ne sortira du temps mort de notre civilisation que par la porte de secours du « temps hédoniste ». Et le pompon: à savoir que nous n’accéderons vraiment à la présence au monde qu’en « supprimant les écrans qui s’interposent entre le réel et nous », à commencer par « la quasi totalité des livres », jouant ce rôle d’écran, et « les trois livres du monothéisme, bien sûr ». À souligner, à côté de l’insurpassable prétention du polygraphe : son ridicule pyramidal dès lors qu’il s’essaie à la poésie…

Anna Todd. After, Saison 1. Hugo Roman, 593p. 0

La jeune Texane Anna Todd, qui est à Barbara Cartland ce que la lavasse de fast food est à la guimauve britiche, évoque les relations de Tessa, étudiante fadasse en mald’encanaillement et d’un mauvais garçonde pacotille, le craquant Hardin. Testé sur le smartphone d’Anna, aussitôt boosté sur la Toile (plus d’un milliard de téléchargements sur le site wattpad)et recyclé sous forme de pavé broché aux bons soins du grand éditeur américainSimon & Schuster, ce feuilleton débile illustre la nouvelle catégorie dessex-sellers, d’une sensualité évoquant l’érotisme des laitues cuites à l’eau bromurée. Or une chose fascine dans la vie de Tessa, et c’est sa façon de tout planifier, du choix des panties qu’elleportera demain à la couleur du vernis à ongles prévu pour le surlendemain. Question sexe, les ligues de vertu américaines auront été rassurées de constater queTessa ne dispose un condom sur le hardonde Hardin qu’au-delà de la 400e page de la première saison, au cours d’une scèneriche en adjectifs tumescents et autres superlatifs extatiques.

John Cheever. Une Américaine instruite. Folio. *****

Le meilleur du talent de John Cheever se concentre dans ce petit recueil de deux nouvelles. La première, Adieu mon frère,évoquant une réunion de famille plombée par la morosité puritaine d’un desfrères, est d’une acuité d’observation et d’une justesse, dans la modulation des sentiments doux-acides, qui m’a rappelé les nouvelles d’Alice Munro. Comme celle-ci, d’ailleurs, John Cheever a été comparé à Tchekhov pour son mélange d’humour tendre et de mélancolie douce-amère. Adieu, mon frère, ainsi,brocarde la méchanceté d’un vertueux avec une finesse d’observation sansfaille, où la scène finale, d’une violence inattendue, se justifie a proportionde la monstruosité du puritain jugeant sa mère et les siens avec un manque decœur absolu. Or Cheever est à la fois un peintre des sentiments et des lieux,un scénariste virtuose dans l’ellipse dramatique et un moraliste conséquent quia l’air de se demander si c’est « ainsi que les hommes vivent ». Mêmesqualités dans Une Américaine instruite,qui brosse le portrait d’un autre monstre significatif, dans le genrefemme hyper-lettrée et militante tousazimuts, insupportablement cultivée (elle écrit un livre sur Flaubert) et soumettant son conjoint à une domination tissée de morgue et de mépris non sans passer à côté de la simple vie et des demandes de son enfant, dont la mort vabousculer son planning. S’il y a du Tchekhov là-dedans, c’est du plus indigné devant l’imbécillité des gens peut-être très intelligents mais sans cœur (on serappelle L’envie de dormir ou Volodia), et par la façon de John Cheever, comme son aîné russe, de ne jamais s’en tenir à une seule version ou un seul jugement àl’observation de la vie où chacun, d’une façon ou de l’autre, porte unecertaine responsabilité. Enfin il y a l’art du narrateur, sans pareil. On comprend que Nabokov, Bellow et Updike aient placé John Cheever au top desécrivains américains de la deuxième moitié du XXe siècle. Avec Flannery O’Connor et Alice Munro, c’est en effet sa place…

Pierre Boncenne. Le parapluie de Simon Leys. Philippe Rey. 264p. *****

Dans Le Parapluie de Simon Leys, PierreBoncenne, l’ancien rédacteur en chef de Lire, rend le plus bel hommage à la mémoire de Pierre Ryckmans, alias Simon Leys, mort en août 2014 et dont l’œuvre de sinologue et d’essayiste-pamphlétaire n’a pas encore été reconnue à sa juste valeur. Or Pierre Boncenne a entretenu avec lui, pendant des années, une correspondance amicale qui paraît en même temps que son essai, sous le titre de Quand vousviendrez me voir aux Antipodes, et c’est donc en complicité, mais sans complaisance, qu’il revient sur la trajectoire de cette très grande figure de l’intelligentsia contemporaine que je ne me lasse pas, pour ma part, de lire et relire depuis des années.

La première partie de l’essai fait une large part, évidemment au plus fameux des livres de Simon Leys, Les Habits neufs du Président Mao, tant pour le rappel de son contenu, des circonstances de sa publication et de l’accueil souvent peu glorieux qui lui fut réservé par le milieu intellectuel, médiatique et universitaire parisien, où certains thuriféraires du maoïsme, notamment dans Le Monde, le firent passer pour un agent d’influence de la CIA, entre autres énormités. En outre, Pierre Boncenne rappelle que Pierre Ryckmans, alias Simon Leys n’était pas qu’un grand sinologue mais un passionné de littérature tous azimuts, anthologiste des écrits sur la mer et remarquable commentateur d’Orwell, de Chesterton (lui-même était catholique), de Gide (pour le meilleur et le pire) ou de maints auteurs contemporains, dont il faut lire Le studio de l'inutilité, Protée ou L'ange et le cachalot, entre autres recueils majeurs.

Vassily Rozanov. Dernières feuilles. Les Syrtes, 411p.

Vassily Rozanov. Dernières feuilles. Les Syrtes, 411p.

Je me demande souvent pourquoi, depuis 40 ans, je n’ai cessé de revenir à Rozanov, que Dimitri et Czapski m’ont fait découvrir au tournant de mes vingt-cinq ans.« Voilà, ce livre a été écrit pour vous », m’avait dit un soir Dimitri en me faisant cadeau de l’édition Gallimard de La Face sombre du Christ, assortie d’une longue préface de Josef Czapski. Or, les page de Feuilles que je viens de lire est la réponse à cette question : à cause de cette âme, à cause de la musique de cette âme, à cause de ce que filtre cette musique, en moi, de l’âme du monde. Rozanov n’a jamais écrit de poème, mais la poésie qui émane de ses pages est incomparable, que je retrouve chez Annie Dillard, pas plus « poète » que le penseur russe. Mais je reprends presque tous les jours Au présent et je retrouve ce même flux de l’âme d’une personne qui participe de l’âme du monde le plus physique qui soit en apparence. Il n’y a pas de grande critique, me semble-t-il, sans poésie. Rozanov cesse d’être poète quand il ferraille dans les domaines politique ou théologique, mais son âme est ailleurs. Dès qu’il donne dans l’idéologie, il s’empêtre, alors que la parole songeuse, affective et tâtonnante, filtre son génie.

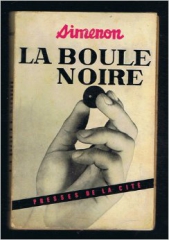

Simenon. La boule noire.E-books. *****

Dans La boule noire, roman de la série dure et, plus précisément, de l'époque américaine, participant donc de ce que le romancier appelait ses "romans de l'homme", l'on trouve un véritable concentré des thèmes de cet incomparable médium de la condition humaine. De fait, ce roman d'une forte densité psychologique, très nourri de la souffrance personnelle de l'écrivain dans son rapport avec sa mère, et débrouillant merveilleusement les relations complexes d'un "petit homme",venu de tout en bas, avec le milieu bourgeois snob auquel il aimerait se trouver intégré, symbolisé par le country club de cette petite ville du Connecticut. Comme dans Le Bourgmestre de Furnes, l'un des rares romansbalzaciens de Simenon, qui évoque l'ascension sociale d'un personnagejamais adapté à la "haute" qu'il rejoint, le personnage de La Boule noire pourrait basculer d'un moment à l'autre dans ces états defuite, de rejet violent ou même de criminalité qui marquent, chez beaucoup de personnages de Simenon, ce qu'il appelle lui-même le « passage dela ligne ». Après son humiliation, le protagoniste est tenté de« tous les tuer », puis il devient une sorte d'ennemi de classe des nantis qui ont refusé de l'accueillir, avant de se trouver confronté, après la mort misérable de sa mère, kleptomane et pocharde perdue, à son enfance désastreuse, et de rebondir finalement contre toute attente, non du tout pour un happy end mais dans une sorte d'acquiescement pacifique préludant en somme à la dernière philosophie du vieil écrivain des Dictées à Teresa...

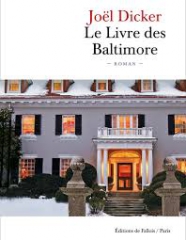

Joël Dicker, Le Livre des Baltimore. Editions de Fallois ,476p. *

Joël Dicker, Le Livre des Baltimore. Editions de Fallois ,476p. *

La lecture attentive du Livre des Baltimore, dont j’attendaisquelque chose, m’a plus que déçu : catastrophé après les cent premières pages.Je n’en croyais pas mes yeux à la découverte de cette vacuité saturée desuperlatifs creux, devant ces personnages réduits à l’état d’ectoplasmes, cessituations « téléphonées » et ces dialogues filés comme dans quelquephoto-roman ou autre sitcom dévertébrée. Or les 376 pages suivantes ne sontpas faites pour corser la plate romance. Au vrai, tout le Livre des Baltimore accumule,à grand renfort d’adjectifs outrés, les situations attendues et les clichés àn’en plus finir, émaillés de dialogues d’une complète indigence. Malgré lessuperlatifs qui font du narrateur « l’étoile montante de la littérature américaine», d’Alexandra la chanteuse à succès « la nouvelle icône de la nation », de leurs formidables cousins et de leurs incomparables parents des figures d'éternité : pas la moindre épaisseur humaine, la moindre touche de personnalité non formatée, le moindre frémissement de réelle émotion - pas la moindre raison concrète de s’intéresser à ces stéréotypes de papier glacé ou de carton-plâtre.

Pascale Kramer. Autopsie d’un père. Flammarion, 210p. ****

Que s’est-il passé ? Dans quel monde nous retrouvons-nous ? Qu’est-il arrivé aux gens ? Est-ce bien ainsi qu’ils vivent ? nous demandons-nous en traversant le dernier roman de Pascale Kramer, Autopsie d’un père, où se trouve rendue, avec précision et quelle justesse, la déroute vécue par beaucoup de nos contenmporains, à l’enseigne d’un malaise de société latent voire lancinant, avec une attention particulière et constante portée à ceux qui, a priori, semblent mal dans leurs mots plus encore que dans leur peau. En l’occurrence, la situation d’Autopsie d’un père est explicite puisque le thème central du roman implique l’incompréhension fondamentale qu’un père, brillant intello narcissique prénommé Gabriel, manifeste envers sa fille Ania moyennement douée et vite intimidée, voire paralysée par l’ironie et les sarcasmes paternels, dès son enfance. Peut-on concevoir que quelques mots « qui font mal », ou qu’un seul regard de dédain, un rire entendu, un geste de rejet suffisent à plomber une relation entre un père instruit, « grande gueule » de surcroît, et sa fille peu sûre d’elle et inquiète de déplaire ?

L’originalité des romans de Pascale Kramer tient à ce que, sans effets de style, les voix de ses personnages se fassent entendre hors de tout dialogue explicite ordinaire, où prime le discours indirect. Or ce discours « implicite » pallie le non-dit des relations non verbalisées. On est tendu, on explose soudain, on exprime par des mots quelques chose de trop, puis on se reprend, on soupire une vague excuse, mais le geste compte plus que ce qui est dit. Pas plus qu’elle n’est psychologue ou sociologue, Pascale Kramer ne pose à la moraliste d’époque, mais sa contribution à une meilleure compréhension de la vie des gens, dans le monde ébranlé qui est le nôtre, tient au fait qu’elle les aime, sans trace de sentimentalité ou de sensiblerie pour autant, et restitue leur univers par la magie d’une espèce d’hyperréalisme sensible à valeur quasi médiumnique.

Karel Capek. La Fabrique d’absolu. La Baconnière, 293p.****

Cette contre-utopie presque centenaire du génial Karel Capek, auquel on doit (notamment l’invention du terme de robot – du verbe « travailler », roboti), trouve aujourd’hui une portée nouvelle puisqu’elle traite du double thème des énergies renouvelées et des guerres de religion. Plus concrètement, l’ingénieur Marek invente une machine révolutionnaire capable de briser les atomes du charbon et de tirer de celui-ci une énergie si prodigieuse qu’une seule noix de charbon permet d’éclairer la ville de Prague, non sans dégager du même coup des particules d’essence divine identifiées sous le terme d’Absolu. Ainsi le Carburateur (c’est le nom de la machine) assure-t-il un approvisionnement en énergie qui a l’avantage de ne produire aucun déchet, si l’on excepte la foi religieuse qui se répand bientôt en proportion exponentielle dès que l’invention de Marek se trouve commercialisée par l’industriel Bondy. Les hommes étant ce qu’ils sont depuis les débuts de Sapiens (et même un peu avant), la possession (si possible exclusive) d’un Carburateur devient un impératif aussi catégorique que la définition dogmatique de l’Absolu, qui va les dresser les uns contre les autres avec la fureur que nous observons toujours à l’heure qu’il est, entre clochers et minarets. Contemporain des débuts du nucléaire, écrit en 1922 mais se déroulant en 1943, ce roman prophétique et sombrement hilarant, agrémenté de charmants dessins du frère (Josef) de Capek, a été réédité en novembre 2014 dans la collection d’Ibolya Virag, du nom de la spécialiste hongroise des littératures d’Europe centrale bien connue de nos amis de Facebook et à laquelle on doit également la réédition de la mythique Guerre des salamandres, du même Capek, et la découverte de plusieurs ouvrage du délicieux Gyula Krudy, traduit du hongrois par elle-même.

Jacques Vallotton. Jusqu’au bout des apparences. Editions de L’Aire, 304p. ***

Jacques Vallotton, journaliste de longue expérience bien connu du public romand pour son travail dans la presse écrite autant qu’à la radio et à la télévision, signe un récit très personnel constituant le premier bilan de quarante ans d’activités, sous la forme d’une autofiction. S’il se défend d’avoir fait œuvre littéraire, l’auteur de Jusqu’au bout des apparences n’en a pas moins eu recours à un artifice de narration en troisième personne, relevant de la mise à distance. Le temps du récit est celui d’un parcours nocturne en voiture entre les studios de la Maison de la radio, àLausanne, que le journaliste quitte après son dernier flash, et les hauteurs valaisannes de Saint-Luc, où il va rejoindre sa compagne. Le ton est au défoulement, parfois à l’invective, car le journaliste, souvent tenu à la réserve par les conventions du service public, peut enfin dire tout haut ce qu’il a si souvent gardé pour lui. De la génération des soixante-huitards (il est né en 1942), et le cœur accroché à gauche, Vallotton n’a rien pour autant d’un idéologue psychorigide, tenant plutôt du pragmatique conséquent, attaché au concret mais reconnaissant à la fois la complexité des choses.

Yuval Noah Harari. Sapiens. Une brève histoire de l’humanité. Albin Michel, 500p. ****

La lectrice ou le lecteur peu ferrés en matière de connaissances paléontologiques récentes, ignorant peut-être même les avancées significatives vécues par nos ancêtres Sapiens entre la révolution cognitive (il y a 70.000 ans et desbricoles) où se constitua le langage fictif et les premières colonies de peuplement marquant la révolution agricole (vers 12.000 ans, après l’extinction de l’Homo florensiensis) apprendront immédiatement beaucoup de choses relevant du quotidien de l’Adam et Eve fourrageurs dont les migrations coïncidèrent, par exemple, avec l’extinction de la mégafaune australienne du grand paresseux américain (six mètres au collet) après la descente du prédateur bipède des frimas de l’Alaska aux grandes plaines du futur Far-West. Entre autres, car celivre très très documenté et d’une lecture aisément captivante, brasse large même si l’histoire de l’humanité se réduit à un battement de cil dans legrand ballet galactique. De la partie au tout repérable, contre préjugéstenaces (il ne se passe rien avant Lascaux et Sumer) et croyances ethnocentrées, évidences réaffirmées (il n’y a pas de justice dans l’histoire, le progrès a toujours saface d’ombre, les croyances cimentent les sociétés et fondent les guerres) etmystères éventés ou se démultipliant (par delà la révolution scientifique), ce récit saisit à la fois par sa réserve honnête (on n’est souvent sûr de rien, ni des bases du patriarcat ni du pourquoi du caractère autodestructeur de Sapiens, notamment) et son art des rapprochements diachroniques, qui relève d’abord d’un grand talent de conteur. Qui a (peut-être) séché sur les essais magistraux d’un Yves Coppens ou d’un Stephen Jay Gould, se laissera (peut-être) charmer plus volontiers par le gai savoir de Yuval Noah et sa joyeuse équipe d'enseignants et d'étudiants de l'Université hébraïque de Jérusalem...

Simon Leys. Quand vous viendrez me voir aux Antipodes. Lettres à Pierre Boncenne, Philippe Rey, 188p. *****

Simon Leys. Quand vous viendrez me voir aux Antipodes. Lettres à Pierre Boncenne, Philippe Rey, 188p. *****

À l’ère des courriels et des texti (un texto, des texti), la pratique plus lente et réfléchie de la correspondance, dont la Littérature a été enrichie par des œuvres à part entière, a quasiment disparu, à de notables exceptions près.

Ainsi des lettres de Simon Leys (Pierre Ryckmans de son vrai nom) à son ami Pierre Boncenme, témoignant de plus de trente ans de complicité et d’échanges épistolaires ou de visu, dont la substantifique moelle enrichit ce livre d’une formidable densité, véritable abécédaire de curiosités et de sagesse, de salubres coups de gueule et de non moins roboratives fusées d’enthousiasme. Pierre Boncenne, auteur en outre d’un remarquable ouvrage de synthèse sur l’œuvre et la personne de Pierre Ryckmans, intitulé Le Parapluie de Simon Leys (Philippe Rey, 2015)ne s’est pas contenté de publier un choix de lettre de son ami : il en a tiré une suite alphabétique merveilleusement variée, illustrant les passions de l’essayiste-érudit-humaniste, immense lecteur et navigateur à la voile avec ses fils.

D’Amitié (suivi d’anti-américanisme) à Wittgenstein (précédé de Simone Weil et Evely Waugh), les lettres de Simon Leys oscillent entre admiration et décri (contre George Bush qui lui fait se demander sur quelle planète il faudra se réfugier pour lui échapper, ou Régis Debray radotant sur Venise), Cioran et Garcia Marquez, le désordre chez soi (le sien qu'il dit « épouvantable) et les idées des autres, dont il a tiré une anthologie non moins recommandable (chez Plon, 2015), ainsi de suite, ce livre nuance magnifiquement , et comme en creux, le portrait de cet essayiste-passeur de haute volée, doublé d’un homme combien attachant.

Boualem Sansal. 2084. Gallimard, 2015, 273p. ****

Boualem Sansal. 2084. Gallimard, 2015, 273p. ****

Une sensation d’immédiate oppression s’empare du lecteur de 2084 de Boualem Sansal, dans une atmosphère d’inquiétante étrangeté et de menace latente. Le lieu initial en est, au bout de nulle part, un vaste sanatorium de montagne décati et surpeuplé évoquant à la fois le fort isolé du Désert des Tartares de Dino Buzzati et le palais des rêves d’Ismaïl Kadaré, avec quelque chose de tout à fait original particulier, dans le récit, qui rappelle les contes orientaux. En outre, le roman rappelle autant un dédale kafkaïen que la fourmilière humaine du 1984 de George Orwell, à cela près que Boualem Sansal invente un pays, l’Abistan, et sa langue tissée de formules telles « Yölah est grand et Abi est son fidèle Délégué », reprises par dix mille ou dix millions de gosiers étreints par l’émotion. La vie en Abistan est ainsi entièrement soumise à la dévotion universelle que scandent les saintes paroles de Yölah et d’Abi. Or il y a, dans la verve satirique déchaînée de Boualem Sansal, quelque chose du délire amplificateur d’un Alexandre Zinoviev, dans L’avenir radieux, ou du Swift des Voyages de Gulliver. Est-ce à dire qu’il exagère ? Comment ne pas se rappeler alors les très récentes échauffourées mortelles survenues lors des « saints » pèlerinages de La Mecque ? Et comment ne pas faire de parallèle entre les flagellations de femmes en Arabie saoudite (notamment) et le sort de cette jeune femme traquée ici par le Conseil de Redressement, entre autres abominations très actuelles. Avec la fin de 2084, culmine la charge satirique, amère et drolatique, d’un livre à la fois terrifiant et libérateur qui associe le talent vif et l’imagination débordante du conteur aux vues cinglantes de l’écrivain révolté par l’obscurantisme massifié.

Etienne Barilier. Vertige de la force. Buchet-Chastel, 117p. ****

Le contraire de la violence n’est pas tant la non-violence que la pensée, écrivait Etienne Barilier dans La ressemblance humaine, et le nouvel ouvrage qu’il vient de publier sous le titre de Vertige de la force, bref mais très dense, et surtout irradiant de lumière intelligente, en est la meilleure preuve, qui conjugue la pensée de l’auteur et celles de quelques grands esprits européens, de Simone Weil à Thomas Mann ou de Goethe à Jules Romains ou Paul Valéry, notamment, contre les forces obscures du fanatisme religieux ou pseudo-religieux. Les thèmes successifs de Vertige de la force sont la définition du crime de devoir sacré, le scandale d’une idéologie religieuse faisant de la femme une esclave de l’homme et de l’homme un esclave de Dieu, la difficulté pour les intellectuels musulmans de réformer leur religion « de l’intérieur », la conception particulière du temps musulman, la typologie du guerrier djihadiste et, faisant retour à l’Occident, l’étrange fascination exercée sur les meilleurs esprits (tel Ernst Jünger devant la guerre, ou Heidegger devant l’abîme) par la force et les puissances obscures ramenant au «fond des âges ». Le thème le plus vertigineux de cet essai, à savoir la fascination de l’abîme, concerne d’ailleurs le rapprochement du culte de la force sacrée chez les terroristes islamistes et la pensée du philosophe qui affirmait qu’il faut « faire du sol un abîme », à savoir Martin Heidegger.

Parce qu’il est aussi artiste, romancier et musicien, Etienne Barilier sait d’expérience que la liberté est forme, qui doit certes accueillir la force pour exister. Mais « la force de la forme n’est plus force qui tue. C’est la force domptée par la forme, qui n’en garde que l’élan. Ou encore : la forme c’est la patience de la force ». Tel étant le trésor de mémoire, et de pensée revivifiée, que nous pouvons redécouvrir et transmettre, au dam de ceux –là qui pensent que nous n’avons plus « rien à donner »…

Lambert Schlechter. Le Fracas des nuages. Le castor Astral, 397p. ****

Avec Le Fracas des nuages, troisième volume de l’ensemble intitulé Le murmure du monde, (très beau titre qui fait écho au mémorable Bruit du temps de Mandelstam), Lambert Schlechter poursuit une suite kaléidoscopique majeure dont la forme composite évoque, toute proportions gardées, les Essais de Montaigne et le Zibaldone de Lepoardi, qu’il présente lui-même en ces termes approximatifs : « Cela pourrait être un journal métaphysique, un petit traité eschatologique, un grimoire de commis-voyageur, cela pourrait être un reportage sur les choses du siècle, une description du continent bien tempéré, un compte rendu d’inoubliables lectures – ce n’est rien de tout cela. »

Or son fabuleux fatras -nullement chaotique au demeurant, mais dont tous les points de la circonférence sont reliés au même noyau vibrant -, procède à la fois d’un recommencement de tous les matins et d’une expérience reliant « le cendrier et l’étoile », selon la belle expression de Dürrenmatt, le très intime (la geste infiniment délicate, en dépit de ses saillies érotiques, de l’amoureux à genoux devant la « fleur » féminine) et le très fracassant et récurrent orage d’acier des temps qui courent.

Il y a du mystique chez cet iconoclaste, du philologue nietzschéen chez ce brocanteur de formules poétiques à la Gomez de La Serna ou à la Jules Renard, du chroniqueur intimiste proche parfois d’un Rozanov (« Sous la couette dans l’hivernale chambre, je me tiens au chaud dans & par ma propre chaleur, c’est un bonheur élémentaire ») ou de l’observateur du corps autant que du fantastique social rappelant un Guido Ceronetti et nous ramenant souvent, aussi à sa propre lecture d’un Pascal Quignard.

Peter Sloterdijk. Tu dois changer ta vie. Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni. Libella / Maren Sell, 653p. *****

Sur le ring de la pensée contemporaine, Peter Sloterdijk me semble le coach mondial le plus stimulant en matière de fitness propice à l’entretien de notre multiforme, dont je me réjouis particulièrement que le titre du dernier livre puise à la double source de la poesie et de l’art. Quoi de neuf persistant après Marx, Freud et même Nietzsche ? Rilke et Rodin. De fait, après une entrée en matière assez fracassante sur le caractère de revenant du « spectre de la religion » qui hante le monde occidental, rappelant (faussement) le spectre du communisme désigné par Marx en 1848 dans son Manifeste, Sloterdijk rebondit sur les constats de La Folie de Dieu (2008) selon lesquels ce qu’on appelle la religion se réduit de plus en plus à un grand marché de l’Illusion spéculant sur le salut des élus ou l’accès fantasmé aux vierges sans voiles, violence économique ou militaire à l’appui – après l’exposé de son projet d’une refondation de nos immunités vitales, l’artiste penseur interroge le poème de Rilke intitulé Torse archaïque d’Apollon, mise en abyme de la Question par ce fragment de faux Antique et nouveau départ d’une ascétologie impliquant, corps et esprit, chaque membre du Club Hyperforme où l’Exercice irradiera. Dans son commentaire de La Naissance de la tragédie à partir de l’esprit de la musique, Sloterdijk avait rebondi une première fois, dans Le Le penseur sur scène (Bourgois, 1990) sur la formule de Nietzsche selon laquelle « nous avons l’art afin de ne pas périr de la vérité », proposant de lui-même une sorte d’autoportrait anticipé « en creux » en rappelant que Nietzsche, spécialiste exclusif de rien, ne fut pas seulement philosophe et poète, théoricien et écrivain, moraliste et contempteur du christianisme, mais « musicien en tant q’écrivain, poète en tant que philosophe, polémiste en tant que musicologue, exerçant une chose en faisant l’autre de même que Sloterdijk lui-même fait de la politique en réfléchissant sur les nouvelles formes de l’apprentissage, développe une nouvelle approche de l’immunologie spirituelle en revisitant Aurobindo , ou encore interroge les modalité de l’impôt sans cesser de mettre en relation Héraclite et Sénèque, le bouddhisme ou l’habitus selon Bourdieu et les avancées ou impasses d’un Heidegger, le prestige millénaire de la vertueuse escalade verticale et l’éloge des horizontales, ainsi de suite. Rien d’un éclectique foutoir là-dedans, ni d’un bazar grand surface à la Michel Onfray, mais un appel à l’Exercice, ascèse jouissive s’il en est. Dans la clairière philosophique de notre Université buissonnière, en connexion diachronique avec la première Abbaye de Thélème, c’est que du bonheur comme on dit…

Henning Mankell. Sable mouvant. Seuil, 348p. ****

En janvier 2014, le maître du roman noir suédois Henning Mankell, inquieté par une douleur à la nuque, apprend à l’hôpital de Göteborg qu’une tumeur cancéreuse lui ronge les poumons, dont les métastases ne pourront être combattues que par une chimio sévère, qui ne lui vaudra qu’une brève rémission avant sa mort en octobre 2015. « La vie a brutalement rétréci, écrit-il au lendemain du diagmostic, en un flétrissement accélléré ». Et de remarquer que sa mémoire l’a aussitôt ramené en son enfance. Or dès celle-ci il fut hanté par la peur de mourir sous la glace, avant de craindre une autre mort dans le sable mouvant. Avec le sous-titre de Fragments de ma vie, ce grand vivant que fut le créateur de l’inspecteur Wallander, voyageur au long cours (notamment en Afrique) et homme de théâtre, entreprend une chronique alternant présent (avec les tribulations liées aux soins requis par sa maladie) et passé, où le grand thème de notre présence sur terre et dans l’Univers scande ses réflexions, notamment sur le thème de la destruction de la nature par l’homme et, plus précisément, des déchets nucléaires qui en témoigneront au-delà de la prochaine glaciation. À l’opposé de la déploration enragée d’un Fritz Zorn, dans son mémorable Mars, Henning Mankell n’accuse ni son éducation ni la société du mal dont il craint l’issue fatale, et son récit, pourtant marqué par « le courage de la peur », reste essentiellement du côté de la vie, s’achevant sur une page magbnifique évoquant son rêve récurrent d’un éveil au milieu d’innombrables inconnus – « avec tous je partage ce qu’aura été mon existence »…

Antonin Moeri, Pap's. Campiche éditeur, 2015. ****

Antonin Moeri, Pap's. Campiche éditeur, 2015. ****

En lisant le dernier récit d’Antonin Moeri, intitulé Pap’s et inspiré par la découverte des cahiers de jeunesse que lui a confiés son père avant sa mort, me sont revenus les mots du prélude de L’Ange exilé de Thomas Wolfe, et plus précisément le fragment de litanie qui m’est revenu tant de fois : « Qui de nous a connu son frère ? Qui de nous a lu dans le cœur de son père ? Qui de nous n’est à jamais resté prisonnier ? Qui de nous ne demeure à jamais étranger et seul ? »

Ensuite, au fil des pages, c’est aussi bien un Emile Moeri différent de celui que j’ai bien connu, qui m’est apparu à travers les pages qu’il a écrites dans les premières années de ses pérégrinations de jeune médecin attiré par la littérature et les artistes, évoquant tour à tour une mission en Israël, un premier amour, divers voyages, enfin la rencontre de la pétulante Elsa, sa future épouse et mère de son futur premier fils (l’écrivain) né au Mexique.

Or ledit fils semble avoir été aussi touché à la lecture des cahiers que lui a remis son père, que nous le sommes en découvrant leurs fragments insérés comme « en abyme » dans son récit assez peu circonstancié au demeurant ; mais il est émouvant de retrouver, sous la plume d'Antonin Moeri, cette trace des velléités littéraires du fils d’un employé postal fuyant la médiocre débonnaireté vaudoise et s’appliquant à l’observation du monde qui l’entoure, au récit de ses rencontres et expériences diverses, ou à l’esquisse d’un roman jamais achevé.

Ceux qui ont bien connu Emile Moeri, cardiologue veveysan estimé, ami de nombreux peintres et écrivains (de Charles-Albert Cingria à Georges Haldas, ou de Lélo Fiaux à Louis Moilliet, notamment), auront sans doute apprécié les qualités de grand lecteur qui furent les siennes, autant que sa fine verve de correspondancier maintes fois constatée dans ses épatantes cartes postales. Mais Emile écrivain ? C’était peut-être son rêve en ses années de formation, finalement réalisé « à travers » son fils , mais jamais nous n’aurons eu le sentiment qu’il y aura eu chez lui un écrivain « empêché ».

Assez curieusement, et là gît sans doute l’espèce de tendresse amicale qui s’en dégage, Pap’s, plus qu’un rapport de fils à père, instaure la relation diachronique de deux fils proches par leur rejet des conventions et leur vénération de la littérature, qui se retrouvent ainsi liée, par delà les eaux sombres, dans le cercle magique, sans rien de complaisant, d’un récit achevé nourri par des notes restées « du côté de la vie ».

(À suivre...)

Celui qui se rend au planétarium pour voir plus clair dans le jeu des naines géantes / Celle qui trouve son compte dans le PIB non sans critiquer le FMI dont son gendre prétend qu'il reste le GPS des WASP / Ceux qui vont dans le mur en pleine méconnaissance de cause perdue / Celui qui tourne en rond en butant sur les angles droits des rues qui croisent le métro aérien aux voies encombrées de sans-abris / Celle qui explique au SDF que le FN allié à l'ancien agent du KGB vont l'aider à sortir à la fois de l'UE et de l'OTAN / Ceux qui ont assimilé les lois de la robotique et se fient à leur instinct pour les affaires courantes / Celui qui affirme que Macron est un cryptopédé dont la femme est à la fois la mère de substitution et le surmoi payé par Israël / Celle qui estime que les Etats-Unis doivent sortir de l'Europe / Ceux qui se font une mousse-partie au Redbull pour affirmer leur différence de Blancs qui en ont /

Celui qui se rend au planétarium pour voir plus clair dans le jeu des naines géantes / Celle qui trouve son compte dans le PIB non sans critiquer le FMI dont son gendre prétend qu'il reste le GPS des WASP / Ceux qui vont dans le mur en pleine méconnaissance de cause perdue / Celui qui tourne en rond en butant sur les angles droits des rues qui croisent le métro aérien aux voies encombrées de sans-abris / Celle qui explique au SDF que le FN allié à l'ancien agent du KGB vont l'aider à sortir à la fois de l'UE et de l'OTAN / Ceux qui ont assimilé les lois de la robotique et se fient à leur instinct pour les affaires courantes / Celui qui affirme que Macron est un cryptopédé dont la femme est à la fois la mère de substitution et le surmoi payé par Israël / Celle qui estime que les Etats-Unis doivent sortir de l'Europe / Ceux qui se font une mousse-partie au Redbull pour affirmer leur différence de Blancs qui en ont /  Celui qui compare Emmanuel Macron à John Fitzgerald Kennedy en plus Français et moins à gauche que la droite du parti démocrate de l'époque / Celle qui rappelle a son gendre que Mélenchon a traité Alexandre Soljenitsyne de fasciste prouvant en cela sa capacité de discernement corroborée par le constat que Macron roule en sous-main pour la banque Rothschild avec le soutien de Pierre Bergé l'allié objectif de l'internationale homophile travaillant à la ruine de la famille de souche celte et laïque / Ceux qui affirment clairement leur abstention pour qu'on sache que de toute façon ils auront le droit de critiquer ceux qui ont fait le mauvais choix sans savoir lequel, etc.

Celui qui compare Emmanuel Macron à John Fitzgerald Kennedy en plus Français et moins à gauche que la droite du parti démocrate de l'époque / Celle qui rappelle a son gendre que Mélenchon a traité Alexandre Soljenitsyne de fasciste prouvant en cela sa capacité de discernement corroborée par le constat que Macron roule en sous-main pour la banque Rothschild avec le soutien de Pierre Bergé l'allié objectif de l'internationale homophile travaillant à la ruine de la famille de souche celte et laïque / Ceux qui affirment clairement leur abstention pour qu'on sache que de toute façon ils auront le droit de critiquer ceux qui ont fait le mauvais choix sans savoir lequel, etc.

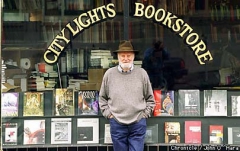

Or, parcourant la sublime côte des Etats-Unis avec la femme de ma vie, incarnation même de l'équilibre et de la lucidité généreuse jamais piégée par aucune idéologie politique ou religieuse, dont le grand-père maternel hollandais fut un socialiste convaincu et l'aïeul paternel un officier Suisse pro- nazi, je ne cessais d'égrener, comme l'écho d'une vérité simple, les mots d'un poème d'un des beatniks dont je me sentais si proche dans ma vingtaine, tandis que Neil Young chantait de sa voix haut perchée dans notre Chevy de location - et ces mots signes Lawrence Ferlinghetti disaient à peu près : "Le monde est un magnifique endroit où naître / si l'on admet qu'il n'est pas fait que de plaisir ", etc.

Or, parcourant la sublime côte des Etats-Unis avec la femme de ma vie, incarnation même de l'équilibre et de la lucidité généreuse jamais piégée par aucune idéologie politique ou religieuse, dont le grand-père maternel hollandais fut un socialiste convaincu et l'aïeul paternel un officier Suisse pro- nazi, je ne cessais d'égrener, comme l'écho d'une vérité simple, les mots d'un poème d'un des beatniks dont je me sentais si proche dans ma vingtaine, tandis que Neil Young chantait de sa voix haut perchée dans notre Chevy de location - et ces mots signes Lawrence Ferlinghetti disaient à peu près : "Le monde est un magnifique endroit où naître / si l'on admet qu'il n'est pas fait que de plaisir ", etc.

ice-cream /

ice-cream /

mystérieusement disparu - avec son contenu de cartes de crédit et autre fine liasse de dollars - à un guichet de location de voitures de l'aéroport de San Francisco , aura jeté une ombre sur notre partance en Chevy direction plein sud, mais les mécomptes font aussi partie du voyage et nous aurons rebondi en faisant bon cœur à momentanée infortune , non sans la bénédiction d'un officier de police évidemment sensible à l'irrésistible et rayonnant enjouement de Lady L!

mystérieusement disparu - avec son contenu de cartes de crédit et autre fine liasse de dollars - à un guichet de location de voitures de l'aéroport de San Francisco , aura jeté une ombre sur notre partance en Chevy direction plein sud, mais les mécomptes font aussi partie du voyage et nous aurons rebondi en faisant bon cœur à momentanée infortune , non sans la bénédiction d'un officier de police évidemment sensible à l'irrésistible et rayonnant enjouement de Lady L!

Autre notations revigorantes

Autre notations revigorantes

Feu sur le philistin. - L'an dernier à Portofino, dans la baie mythique idéalisée par des poètes en costumes blancs et des femmes fatales, un terrible paquebot américain mouilla et déversa moult chaloupes de touristes hagards qui tous se précipitèrent sur les boutiques de mode italienne, de sacs italiens de marques ou de pseudo-marques issus des ateliers clandestins du sud de Naples, de savates italiennes griffés à Taiwan ou de bijoux italiens aussi couteux que les montres suisses qui se débitent sur la Bahnhoftstrasse de Zurich où déferlent autant de cars chinois. Telle est la caricature hideuse du tourisme actuel que, sacré prince, j'interdirais aussitôt sous peine de déportation lointaine. Eussé-je été en mesure, pirate ce jour-là à Portofino, de couler ce paquebot de malheur et de noyer son entière cargaison de sous-humains suralimentés, que je m'y fusse employé avec mon équipage: au jus les touristes, et que les requins en fassent du sugo !

Feu sur le philistin. - L'an dernier à Portofino, dans la baie mythique idéalisée par des poètes en costumes blancs et des femmes fatales, un terrible paquebot américain mouilla et déversa moult chaloupes de touristes hagards qui tous se précipitèrent sur les boutiques de mode italienne, de sacs italiens de marques ou de pseudo-marques issus des ateliers clandestins du sud de Naples, de savates italiennes griffés à Taiwan ou de bijoux italiens aussi couteux que les montres suisses qui se débitent sur la Bahnhoftstrasse de Zurich où déferlent autant de cars chinois. Telle est la caricature hideuse du tourisme actuel que, sacré prince, j'interdirais aussitôt sous peine de déportation lointaine. Eussé-je été en mesure, pirate ce jour-là à Portofino, de couler ce paquebot de malheur et de noyer son entière cargaison de sous-humains suralimentés, que je m'y fusse employé avec mon équipage: au jus les touristes, et que les requins en fassent du sugo !

Peter Sloterdijk à propos de Rilke et de son sonnet intitulé Torse archaïque d’Apollon, inspiré par Rodin et dont le dernier vers conclut abruptement sur le fameux « Tu dois changer ta vie », cite Paul Celan (« La poésie ne s’impose plus, elle s’expose ») et conclut : L’œuvre d’art peut même, à nous, les défroqués de la forme, « dire » encore quelque chose, parce qu’elle n’incarne manifestement pas l’intention de nous étouffer (…) Ce qui s’expose soi-même et a fait ses preuves dans l’épreuve acquiert une autorité dénuée d’arrogance ».

Peter Sloterdijk à propos de Rilke et de son sonnet intitulé Torse archaïque d’Apollon, inspiré par Rodin et dont le dernier vers conclut abruptement sur le fameux « Tu dois changer ta vie », cite Paul Celan (« La poésie ne s’impose plus, elle s’expose ») et conclut : L’œuvre d’art peut même, à nous, les défroqués de la forme, « dire » encore quelque chose, parce qu’elle n’incarne manifestement pas l’intention de nous étouffer (…) Ce qui s’expose soi-même et a fait ses preuves dans l’épreuve acquiert une autorité dénuée d’arrogance ». Adolf Wölfli, quand on commençait à l’embêter, s’exclamait: "Ch'muss'schaffe !". Et il s’en allait ne rien faire au fond du jardin ou loin des autres prisonniers.

Adolf Wölfli, quand on commençait à l’embêter, s’exclamait: "Ch'muss'schaffe !". Et il s’en allait ne rien faire au fond du jardin ou loin des autres prisonniers.  Je me sens, littérairement, de la famille des mineurs de fond à la Lambert Schlechter et autres Louis Calaferte ou Guido Ceronetti, tant pour la phénoménologie de la perception que pour l’érudition joyeuse (Lambert surtout, et Ceronetti), pour l’élaboration de carnets débordant les limites solipsistes du journal intime (Calaferte) et pour le recours à de multiples genres. Cependant j’ai aussi ma musique rien qu’à moi, je crois. À partir de mon Kaléidoscope je grappille et rayonne de tous les côtés, tant dans l’espace que dans le temps : de Rabelais au Zibaldone ou de Montaigne à Ceronetti via Gomez de La Serna et Cingria, etc.

Je me sens, littérairement, de la famille des mineurs de fond à la Lambert Schlechter et autres Louis Calaferte ou Guido Ceronetti, tant pour la phénoménologie de la perception que pour l’érudition joyeuse (Lambert surtout, et Ceronetti), pour l’élaboration de carnets débordant les limites solipsistes du journal intime (Calaferte) et pour le recours à de multiples genres. Cependant j’ai aussi ma musique rien qu’à moi, je crois. À partir de mon Kaléidoscope je grappille et rayonne de tous les côtés, tant dans l’espace que dans le temps : de Rabelais au Zibaldone ou de Montaigne à Ceronetti via Gomez de La Serna et Cingria, etc.

Dante. La Divine Comédie. GF Flammarion. Traduction et commentaire de Jacqueline Risset. *****