Lecture de rando. Découverte des Chroniques de l'Occident nomade d'Aude Seigne. Des aléas de l'écriture en compartiment ferroviaire connecté, et de la décision d'y renoncer...

Dans l’Intercity de Winterthour, ce 4 mars à midi. – J’avais besoin de partir ce matin, afin de lire et d’écrire en changeant de point de vue, mais j’hésitais sur la destination, finalement choisie en fonction de l’appareillage de nos trains en matière de connexion à l’Internet, parfaite sur l’Intercity de Lausanne à Saint-Gall, qui va donc m’amener à Winterthour où je profiterai de voir un peu de bonne peinture. Pour l’instant, cependant, c’est à lire les Chroniques de l’Occident nomade que je vais me consacrer dans mon petit scriptorium ferroviaire où je suis seul et bien concentré tandis que défile le terne paysage du plateau suisse en hibernation.

C’est une fois de plus un voyage dans le voyage que j’amorce donc en me rappelant ma virée récente en Toscane où je lisais Voyage en Italie de Guido Ceronetti dans ma carrée de voyageur de commerce de Chiusi, surplombant la piazza Dante, en attendant de rencontrer le Maestro le lendemain, avec ma chère amie la Professorella; et en fin de soirée, après un risotto à la moelle à La Punta voisine, je me saoulai d’imbécillité télévisuelle sur Rai Uno…

°°°

Le petit livre d’Aude Seigne est un régal de chaque phrase. Il y a là, immédiatement, un regard et une plume, un rythme et une façon de moduler la phrase, brève et nécessaire à tout coup, qui me touche presque physiquement. C’est épatant.

Or ça commence par un bon commencement : «Comment cela a-t-il commencé au juste ? Pourquoi ce mouvement tout à coup, ces ailleurs, ces hommes ? Est-ce que j’écris sur les voyages ? Est-ce que j’écris sur l’amour ? Difficile à dire. Au début, je vois un ferry qui arrive en Grèce un matin de juillet. J’ai 15 ans. Je me couche un soir sur le pont à Brindisi. J’ai 15 ans. Je vois mes compagnons de voyage dérouler un fin matelas de camping sur le pont crasseux. Il n’y a pas un mètre carré de libre, il faut enjamber ces îles humaines comme on traverserait une rivière au lit peu marqué. J’entends d’ici la réaction petite bourgeoise qui crie en moi. Mais on ne va pas dormir ici quand même ? Je me réveille plus tôt que je ne le fais jamais par moi-même parce que j’étouffe de chaleur. Il à peine 7 heures mais le soleil semble déjà se diriger vers nous de tous les horizons à la fois. »

Voilà, me dis-je subito: voilà un écrivain. Et tout me le confirme au fur et à mesure des pages tournées: voilà un nouvel écrivain de trempe. Cette Aude a la papatte : cela saute aux yeux. Mais il n’y a pas que ça: ses récits, moins ciselés que ceux de Bouvier, mais qui font souvent allusion à celui-ci, et qui en partagent le sens des mots et le bonheur, la juste saisie des choses et des situations, et l’art de les restituer dans une coulée tressée, si j’ose dire, sont déjà d’une rare maîtrise et d’une étonnante densité.

En lisant ce qu’elle raconte de la Grèce, et de l’île d’Ios plus précisément, je me retrouve sur la même île à son âge, en tendre trio dans le vent du soir aux tables de la plus haute terrasse, à boire de la retsina avant de rejoindre le fruste palace de la vieille Maria nous logeant dans sa propre chambre à coucher au grand lit de bois solennel et nous ramenant le matin des figues de Barbarie de son lointain jardinet - et cette façon, de la jeune Aude, de mêler ses pérégrinations et ses amours, lieux et caresses, douceur et douleurs, me touche par sa sincérité et m’épate par son impudique pudeur et sa délicatesse, me rappelant tant de choses vécues alors dans notre propre intimité de jeunes gens simples et compliqués...

En lisant ce qu’elle raconte de la Grèce, et de l’île d’Ios plus précisément, je me retrouve sur la même île à son âge, en tendre trio dans le vent du soir aux tables de la plus haute terrasse, à boire de la retsina avant de rejoindre le fruste palace de la vieille Maria nous logeant dans sa propre chambre à coucher au grand lit de bois solennel et nous ramenant le matin des figues de Barbarie de son lointain jardinet - et cette façon, de la jeune Aude, de mêler ses pérégrinations et ses amours, lieux et caresses, douceur et douleurs, me touche par sa sincérité et m’épate par son impudique pudeur et sa délicatesse, me rappelant tant de choses vécues alors dans notre propre intimité de jeunes gens simples et compliqués...

°°°

Mon idée était aussi de faire escale aujourd’hui à la vieille piscine municipale de Zurich pour y brasser une vingtaine de bassins, mais des clous: je tombe sur une installation à la Christo, la Hallenbad disparaissant sous une espèce de fin filet à travers lequel on entrevoit une foule d’ouvriers en pleins travaux de réfection, lesquels me font enrager tant j’exècre tout le rénové propre-en-ordre qui sévit dans ce foutu pays et que je retrouve évidemment, peu après, sur le dallage accablant de la Bahnhofstrasse - l’avenue la plus chère du monde dit-on – où je croise plus d’homme d’affaires qu’il n’y en a dans le désert de Lybie et que symbolisent, pénétrant dans un énorme 4x4 argenté, ce colosse basané à gueule de parrain levantin en costar anthracite et chemise indigo, flanqué d’un garde du corps non moins écrasant de dégaine mais sans un gramme de lard, à mâchoire de tueur, chemise mauve et gourmette de mac. Puis à mes yeux pire que ceux-là : les essaims de banquiers sans visages de tous grades qui se pressent le long des vitrines accablées de grandes marques.

Sur quoi me voici réfugié dans un bar louche du Niederdorf, quartier jadis mal famé qui lui aussi a bien changé, à lire Aude Seigne le front coloré par les lueurs mouvantes d’un grand aquarium - Aude qui évoque les dimanches du voyage.

Sur quoi me voici réfugié dans un bar louche du Niederdorf, quartier jadis mal famé qui lui aussi a bien changé, à lire Aude Seigne le front coloré par les lueurs mouvantes d’un grand aquarium - Aude qui évoque les dimanches du voyage.

Alors le dimanche d’Aude de me rappeler mon dimanche de l’autre semaine à Chiusi, Toscane, quand, après avoir marché dans la rue absolument vide, j’ai débouché sur cette usine de brique couleur brique, démolie et belle en somme comme un dimanche matin de messe ou de lendemain d'amour.

Donc Aude Seigne écrit : « Arriver dans une nouvelle ville un dimanche, c’est en quelque sorte voir la ville comme un fantôme, la contempler dans sa nudité, son dépouillement, comme on traverserait un décor de cinéma avant que les acteurs y jouent, Là aussi la récurrence fait son travail signifiant. Je suis arrivée à Kiev, à Eger, à Trieste des dimanches. Toujours cette même peur un peu vaine, la respiration retenue. L’impression d’ête tout entière un œil écarquillé. La sensation de ne pas être encore là, et qu’on sera miraculeusement là quand le lundi commencera. L’illusion si forte que chaque geste, même accompli pour la première fois, pourrait être une habitude. Un dimanche matin dans les rues d’Urbino. Pourquoi étais-je venue à Urbino ? Pour une raison obscure »…

°°°

Et pourquoi ne suis-je jamais allé à Urbino, alors que ce seul nom m’attirait, également avivé par le souvenir de la Vénus d’Urbino qu’évoque Aude en précisant que ce seul nom suggère, et pas qu’à cause du Titien, «trop de douceur pour ne pas faire de cette ville un nid de merveilles inconnues ».

Et pourquoi ne suis-je jamais allé à Urbino, alors que ce seul nom m’attirait, également avivé par le souvenir de la Vénus d’Urbino qu’évoque Aude en précisant que ce seul nom suggère, et pas qu’à cause du Titien, «trop de douceur pour ne pas faire de cette ville un nid de merveilles inconnues ».

Aude Seigne circule dans l’espace et le temps avec une grâce que n’a pas tout à fait Matthias Zschokke dans ses Circulations, mais ce dernier livre marque un peu plus, me semble-t-il, que celui de la jeune voyageuse, par ce qu’on pourrait dire sa tonne, sa résonance physique et psychique, son épaisseur sourde et parfois lourde, inimaginable évidemment chez une pérégrine de vingt ou trente ans.

Mais l’incision verbale d’Aude, la relation extraordinairement vive et précise, sensible et sensuelle qu’elle entretient avec le langage et chaque mot, dans notre langue et pas dans une langue traduite, laisse attendre énormément de ce nouvel écrivain, qui nous donne déjà de merveilleuses pages d’une prose sans pareille même si elle évoque à la fois Bouvier et Charles-Albert Cingria. Les poissons exotiques auxquels j’explique cela par mimiques sont eux aussi médusés.

°°°

On trouve à Winterhour une auberge dans laquelle il est possible de commander une cinquantaine de variantes de röstis, ces galettes de pommes de terre aplaties qui caractérisent la Suisse alémanique au point qu’on parle d’un «rideau de röstis», prononcer « reuchtis », pour désigner le fossé (croissant à vrai dire) séparant la Suisse allemande de la Suisse romande. Mais cette fois, non: point de röstis, merci, car ce soir les Alémaniques, que mon ami le cinéaste Richard Dindo appelle les Alémaniaques, m’énervent.

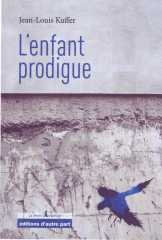

Après l’épisode frustrant de Zurich, et pestant de ne plus pouvoir connecter mon laptop dans le train, j’arrive en effet trop tard à Winterhour pour monter au Römerholz, fabuleuse collection de peinture des hauts forestiers de la ville, pour y voir tranquillement la grand expo consacrée à Camille Corot, peintre que j’aime entre tous, autant que Titien - plus peut-être que Titien. C'est ainsi que je me suis replié, avec Aude, dans un restau italien à l’enseigne du Molino, où je me canonne au Canonnau sicilien avant de commander un risotto à la rucola, tout en devisant au téléphone avec Michel Boujut qui se dit content de mon portrait de lui, dans 24Heures, et avec lequel nous parlons un bon moment des raisons de ne pas désespérer de ce fichu monde; il est en outre en train de lire L’Enfant prodigue et me dit y trouver des souvenirs communs, du Lausanne des années 60, et du coup je me rappelle les cinémas qu’il a dû fréquenter alors, le Bio où se massait toute une bruyante jeunesse avide de westerns, le Colisée où j’étais placeur et où j’ai donc vu Juliette de esprits 33 fois, le Bourg où nous avons vu Cendres et diamants de Wajda et tant de chefs-d’œuvre dits « d’art et d’essai », j’en passe pour revenir à Aude qui débarque maintenant à Cracovie, me rappelant du coup le Café Florianska et le cabaret souterrain de la grande place…

Après l’épisode frustrant de Zurich, et pestant de ne plus pouvoir connecter mon laptop dans le train, j’arrive en effet trop tard à Winterhour pour monter au Römerholz, fabuleuse collection de peinture des hauts forestiers de la ville, pour y voir tranquillement la grand expo consacrée à Camille Corot, peintre que j’aime entre tous, autant que Titien - plus peut-être que Titien. C'est ainsi que je me suis replié, avec Aude, dans un restau italien à l’enseigne du Molino, où je me canonne au Canonnau sicilien avant de commander un risotto à la rucola, tout en devisant au téléphone avec Michel Boujut qui se dit content de mon portrait de lui, dans 24Heures, et avec lequel nous parlons un bon moment des raisons de ne pas désespérer de ce fichu monde; il est en outre en train de lire L’Enfant prodigue et me dit y trouver des souvenirs communs, du Lausanne des années 60, et du coup je me rappelle les cinémas qu’il a dû fréquenter alors, le Bio où se massait toute une bruyante jeunesse avide de westerns, le Colisée où j’étais placeur et où j’ai donc vu Juliette de esprits 33 fois, le Bourg où nous avons vu Cendres et diamants de Wajda et tant de chefs-d’œuvre dits « d’art et d’essai », j’en passe pour revenir à Aude qui débarque maintenant à Cracovie, me rappelant du coup le Café Florianska et le cabaret souterrain de la grande place…

°°°

Aude avait vingt ans et des poussières quand elle a visité Auschwitz, avec le même sentiment de gêne, que j’ai éprouvé à mes vingt ans, à l’idée qu’on « doit » le faire et la même impression d’accablement physique et métapsychique, sans doute aussi métaphysique, nous venant à constater que ces baraques, ces visages défilant sur les murs, ces tas de cheveux ou de prothèses, ce ciel en dessus, ces visiteurs, ce silence, ce bruit, ces saucisses grillées, tout ça fait partie de notre putain d’espèce. Je dois avoir quarante ans de plus qu’Aude - p’tain elle pourrait presque être ma petite-fille -, et la voilà qui affirme qu’elle a eu «une véritable histoire d’amour avec Cracovie » où je me revois sur les traces de Witkiewicz et de Czapski en diverses compagnies amoureuses ou amies…

Aude avait vingt ans et des poussières quand elle a visité Auschwitz, avec le même sentiment de gêne, que j’ai éprouvé à mes vingt ans, à l’idée qu’on « doit » le faire et la même impression d’accablement physique et métapsychique, sans doute aussi métaphysique, nous venant à constater que ces baraques, ces visages défilant sur les murs, ces tas de cheveux ou de prothèses, ce ciel en dessus, ces visiteurs, ce silence, ce bruit, ces saucisses grillées, tout ça fait partie de notre putain d’espèce. Je dois avoir quarante ans de plus qu’Aude - p’tain elle pourrait presque être ma petite-fille -, et la voilà qui affirme qu’elle a eu «une véritable histoire d’amour avec Cracovie » où je me revois sur les traces de Witkiewicz et de Czapski en diverses compagnies amoureuses ou amies…

Aude Seigne écrit donc ceci : « À Cracovie, j’étais arrivée à l’aube. J’avais marché une heure dans des rues froides, grises et brumeuses, c’est-à-dire parfaites car c’était exactement ainsi que je m’imaginais une ville polonaise. Plusieurs heures plus tard, lorsque je connaissais déjà la ville à vide, une boulangerie bénie servait des pâtisseries feuilletées en forme d’étoile de David. J’avais marché tout le dimanche, j’avais connu une véritable hustoire d’amour avec Cracovie vide, grise et froide tout un dimanche. J’étais entrée dans cette librairie d’occasion comme un point d’éternité. La vie superbe. L’instant était là, parfait, uni, tremblant ».

°°°

Dans l’Intercity du retour, en fin de soirée, j’ai constaté que mon laptop se bloquait dépicément à chaque fois que j’essayais de rétablir ma connexion avec la galaxie internautique, mais tout en pestant, achevant en outre la lecture des Chroniques de l'Occident nomade, j’ai commencé de prêter l’oreille à la conversation de trois invisibles voisins, dans le compartiment d’à côté : un Japonais d’une vingtaine d’années, un Inca un peu plus âgé que j’avais déjà remarqué pour son magnifique profil, quand ils étaient arrivés, et un troisième lascar de type indéterminé mais parlant le français avec un accent peut-être espagnol.

Or celui-ci, durant une longue séquence entrecoupée d’éclats de rire, m’a beaucoup intéressé et amusé par sa façon d’essayer d’expliquer en anglais ce que signifie, en français, l’expression rire jaune.

Du même coup je me suis dit : stupide qui écris dans le train, alors que c’est écouter qu’il faut, regarder tes semblables, capter comme le font Bouvier et Vernet à journée faite ou la jeune Aude qui te donne une belle leçon page 73 de son livre: « Comment aller à la rencontre de l’autre ? C’est la question de l’amour, de l’amitié, c’est aussi la question des voyages. Et parfois la réponse est décevante. »

Elle est alors à Jasalmer, Rajasthan, et elle constate que les jeunes gens qu’il y a là la voient comme une créature sexy de MTV, s’étonnant qu’elle ne soit pas habillée comme une fille de pub occidentale. «Ce qu’ils ne savent pas, c’est que ces images sont aussi irréelles pour nous que pour eux », commente-t-elle alors en évoquant les images d’un Occident trop affriolant. Puis elle raconte sa nuit dans le désert avec le jeune Moka qui vient de se marier mais ne voit sa femme qu’un mois par an, un collègue de celui-ci et son amie Helen qui lui murmure qu’elles sont tout de même inconscientes de se promener ainsi en plein désert avec deux inconnus. Alors Aude d’invoquer le « rapport humain pur» avant de rapporter une amicale conversation nocturne où le « rire jaune » n’est pas de mise…

°°°

Enfin ma décision solennelle est prise ce soir: je n’écrirai plus dans les compartiments connectés des trains suisses. Je vais m’en tenir à mes carnets comme lorsque j’avais l’âge d’Aude Seigne. Tout à l’heure je vais balancer cette relation d’un voyage dans l’autre sur mon blog, puis sur Facebook. Depuis hier Aude Seigne est mon «amie» sur Facebook, numéro 1499. Je vais m’efforcer de limiter le nombre de mes amis à ce chiffre. 1500 amis est un peu excessif. Pas crédible, me semble-t-il. Non : 1499 me semble plus juste. Et j’aime bien que la jeune Aude soit, à son corps défendant, la gardienne de ce seuil…

Aude Seigne. Chroniques de l’Occident nomade. Editions Paulette, 132p.

Ou plutôt je le sais bien, car l’un et l’autre usent des mêmes arguments, évidemment lestés de mauvaise foi, pour démonter les raisonnements non moins intenables de l’anarchisme en ses divers états. Ce qui m’intéresse le plus, dans le discours du banquier, se rapporte à ce qu’il appelle des « fictions sociales », dont nous n’avons pas assez conscience, et qui pourraient nourrir des observations si intéressantes en littérature, comme on le voit chez un Ballard ou chez un Houelleecq, et chez Philip Muray en matière plus théorique. Dans les aires de la sexualité, il y aurait beaucoup à dire aussi sur lesdites « fictions»…

Ou plutôt je le sais bien, car l’un et l’autre usent des mêmes arguments, évidemment lestés de mauvaise foi, pour démonter les raisonnements non moins intenables de l’anarchisme en ses divers états. Ce qui m’intéresse le plus, dans le discours du banquier, se rapporte à ce qu’il appelle des « fictions sociales », dont nous n’avons pas assez conscience, et qui pourraient nourrir des observations si intéressantes en littérature, comme on le voit chez un Ballard ou chez un Houelleecq, et chez Philip Muray en matière plus théorique. Dans les aires de la sexualité, il y aurait beaucoup à dire aussi sur lesdites « fictions»… Bref, je n’étais pas fâché,

Bref, je n’étais pas fâché,  Salonique, ce mercredi 16 mars. –

Salonique, ce mercredi 16 mars. –  Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la hauteur de trois musiciens macédoniens en jeans, que j’ai écoutés durant un quart d’heure en me rappelant les nouvelles solaires et fruitées de Jivko Cingo, puis je leur ai filé une pièce et me suis arrêté dans un Starbucks ( !) pour lire quelques pages de Lieber Niels, le nouveau livre de Matthias Zschokke, tout entier constitué par les mails qu’il a envoyé à son ami Niels Höpfner entre 2002 et 2009, et dont la forme, concentrée et très spontanée, autant que la matière – la vie au jour le jour d’un écrivain-cinéaste extrêmement poreux dans ses observations de toute sorte -, m’ont immédiatement captivé en dépit de mon allemand parfois lacunaire.

Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la hauteur de trois musiciens macédoniens en jeans, que j’ai écoutés durant un quart d’heure en me rappelant les nouvelles solaires et fruitées de Jivko Cingo, puis je leur ai filé une pièce et me suis arrêté dans un Starbucks ( !) pour lire quelques pages de Lieber Niels, le nouveau livre de Matthias Zschokke, tout entier constitué par les mails qu’il a envoyé à son ami Niels Höpfner entre 2002 et 2009, et dont la forme, concentrée et très spontanée, autant que la matière – la vie au jour le jour d’un écrivain-cinéaste extrêmement poreux dans ses observations de toute sorte -, m’ont immédiatement captivé en dépit de mon allemand parfois lacunaire.

Daniel Vuataz

Daniel Vuataz Antonin Moeri

Antonin Moeri Jean-Louis Kuffer

Jean-Louis Kuffer Nicolas Lambert

Nicolas Lambert Celui qui cherche un piston pour la publication de son poème limite scabreux / Celle qui fait du lobbying pour la diffusion de ses articles dits scientifiques / Ceux qui t’assiègent avec leurs manuscrits brandis comme des massues / Celui qui obtient ton adresse privée et se pointe avec son film qu’il affirme que tu dois voir ce soir encore tu verras que tu ne le regretteras pas nom de bleu / Celle qui fait du squash avec celui qu’on dit influent dans les milieux du design dentaire / Ceux qui craignent les démarche auto-publicitaires de la poétesse dite « à l’indéfrisable » /

Celui qui cherche un piston pour la publication de son poème limite scabreux / Celle qui fait du lobbying pour la diffusion de ses articles dits scientifiques / Ceux qui t’assiègent avec leurs manuscrits brandis comme des massues / Celui qui obtient ton adresse privée et se pointe avec son film qu’il affirme que tu dois voir ce soir encore tu verras que tu ne le regretteras pas nom de bleu / Celle qui fait du squash avec celui qu’on dit influent dans les milieux du design dentaire / Ceux qui craignent les démarche auto-publicitaires de la poétesse dite « à l’indéfrisable » /

Enfin, après le dîner, nous nous sommes rendus ensemble au Musée Van Gogh où se tient ces jours une intéressante exposition consacrée aux premières années parisiennes de Picasso, jusqu’à l’épisode expressionniste (les très beaux portraits de son ami suicidé sur son lit de mort) et la période dite bleue, avec l’impression à tout moment que le jeune prodige absorbe tout – on peut dire carrément qu’il pompe tout, de Toulouse-Lautrec à Vallotton (couleurs et dessins) en passant par les impressionnistes et les nabis, et toutes les tendances plastiques de la peinture et de la sculpture, jusqu’à l’art nègre qui marque son passage de la figuration à la déconstruction.

Enfin, après le dîner, nous nous sommes rendus ensemble au Musée Van Gogh où se tient ces jours une intéressante exposition consacrée aux premières années parisiennes de Picasso, jusqu’à l’épisode expressionniste (les très beaux portraits de son ami suicidé sur son lit de mort) et la période dite bleue, avec l’impression à tout moment que le jeune prodige absorbe tout – on peut dire carrément qu’il pompe tout, de Toulouse-Lautrec à Vallotton (couleurs et dessins) en passant par les impressionnistes et les nabis, et toutes les tendances plastiques de la peinture et de la sculpture, jusqu’à l’art nègre qui marque son passage de la figuration à la déconstruction.  Or cette évolution de son art - cette invention plus précisément, d’un art qui se nourrit de tout pour devenir de plus en plus personnel, se distingue ici à vue pour se trouver mis en relation, tout à coup – très belle idée, ai-je trouvé – avec une petite version des Baigneurs de Cézanne…

Or cette évolution de son art - cette invention plus précisément, d’un art qui se nourrit de tout pour devenir de plus en plus personnel, se distingue ici à vue pour se trouver mis en relation, tout à coup – très belle idée, ai-je trouvé – avec une petite version des Baigneurs de Cézanne… Je vais comme pour vérifier qu’il est bien là, comme je me repasserais une mesure de la 9e de Beethoven. Et voilà : j’en ai pour ma joie. Ensuite je vais voir, par politesse, les salles spéciales consacrées à Metsu, dont certaines scènes de genre me touchent, mais j’admire seulement, tandis que Rembrandt : j’aime, absolument, comme j’aime, absolument Beethoven.

Je vais comme pour vérifier qu’il est bien là, comme je me repasserais une mesure de la 9e de Beethoven. Et voilà : j’en ai pour ma joie. Ensuite je vais voir, par politesse, les salles spéciales consacrées à Metsu, dont certaines scènes de genre me touchent, mais j’admire seulement, tandis que Rembrandt : j’aime, absolument, comme j’aime, absolument Beethoven.  Ensuite au Vondelpark avec ma bonne amie. Grand charme du lieu, excellent bluesman noir entouré de jeunes filles, canards comiques, monument monumental à je ne sais quel poète romantique - je note mentalement que je ne me suis jamais embêté au fil de nos voyages avec Lady L. (...)

Ensuite au Vondelpark avec ma bonne amie. Grand charme du lieu, excellent bluesman noir entouré de jeunes filles, canards comiques, monument monumental à je ne sais quel poète romantique - je note mentalement que je ne me suis jamais embêté au fil de nos voyages avec Lady L. (...)

Un texte inédit de Douna Loup

Un texte inédit de Douna Loup

Or c’est cette liberté précisément que, chaque fois que j’y suis revenu, je crois avoir perçu dans les rues et les cafés, le long des canaux et par les jardins d’Amsterdam, comme à l’instant sur cette rue où des enfants jolis ont tracé, à la craie, une marelle chiffrée au Paradis de laquelle ils ont érigé une tour de bâtonnets. Liberté cependant conditionnée, non pas surveillée mais aménagée, impérieuse comme le droit exercé par les bicyclettes de foncer sur les pistes réservée à cette effet, et dont il faut alors se méfier sous peine d’être renversé «de plein droit», liberté qui associe pieusement droits et devoirs, à la protestante, à la progressiste, à la nordique enfin, et dont me distrait soudain l’effondrement de la tour des enfants, à l’instant même où par SMS j’apprends que la terre a tremblé au Japon, dont voici certainement le contrecoup par le trop fameux effet papillon…

Or c’est cette liberté précisément que, chaque fois que j’y suis revenu, je crois avoir perçu dans les rues et les cafés, le long des canaux et par les jardins d’Amsterdam, comme à l’instant sur cette rue où des enfants jolis ont tracé, à la craie, une marelle chiffrée au Paradis de laquelle ils ont érigé une tour de bâtonnets. Liberté cependant conditionnée, non pas surveillée mais aménagée, impérieuse comme le droit exercé par les bicyclettes de foncer sur les pistes réservée à cette effet, et dont il faut alors se méfier sous peine d’être renversé «de plein droit», liberté qui associe pieusement droits et devoirs, à la protestante, à la progressiste, à la nordique enfin, et dont me distrait soudain l’effondrement de la tour des enfants, à l’instant même où par SMS j’apprends que la terre a tremblé au Japon, dont voici certainement le contrecoup par le trop fameux effet papillon… J’aime aussi la maison hollandaise, et je suis aise, cette fois, que nous soyons reçus dans le parfait specimen du genre aux escaliers étroitement vertigineux, aux grandes pièces traversantes à grandes fenêtres et véranda sur le jardin intérieur, aux commodités résolument incommodes (la douche avoisine à peine le mètre carré) et à la cuisine faisant office aussi de salle d’eau, à cela s’ajoutant, chez nos amis, des tas de livres et des tas de tableaux.

J’aime aussi la maison hollandaise, et je suis aise, cette fois, que nous soyons reçus dans le parfait specimen du genre aux escaliers étroitement vertigineux, aux grandes pièces traversantes à grandes fenêtres et véranda sur le jardin intérieur, aux commodités résolument incommodes (la douche avoisine à peine le mètre carré) et à la cuisine faisant office aussi de salle d’eau, à cela s’ajoutant, chez nos amis, des tas de livres et des tas de tableaux. Celle que j’appelle la Muse artiste est restée, à 90 ans, l’égérie résolue qui inspira Pieter Defesche, délicate et non moins forte tête assurément, qu’aimaient les peintres de sa jeunesse et qui lit ces jours l’énorme biographie de Marcel Proust par Jean-Yves Tadié, avant de nous montrer les aquarelles qu’elle a lavées dans le haut pays de Tunisie; et celui que j’appelle l’Ingénieur malicieux, son chevalier servant de trente ans son cadet, d’opiner malicieusement du chef, qu’il a glabre, à l’instar de John Malkovitch qu’il me rappelle si terriblement, plus précisément dans le rôle de Ripley, dans Ripley s‘amuse, qui me le rend plus romanesque dans la foulée...

Celle que j’appelle la Muse artiste est restée, à 90 ans, l’égérie résolue qui inspira Pieter Defesche, délicate et non moins forte tête assurément, qu’aimaient les peintres de sa jeunesse et qui lit ces jours l’énorme biographie de Marcel Proust par Jean-Yves Tadié, avant de nous montrer les aquarelles qu’elle a lavées dans le haut pays de Tunisie; et celui que j’appelle l’Ingénieur malicieux, son chevalier servant de trente ans son cadet, d’opiner malicieusement du chef, qu’il a glabre, à l’instar de John Malkovitch qu’il me rappelle si terriblement, plus précisément dans le rôle de Ripley, dans Ripley s‘amuse, qui me le rend plus romanesque dans la foulée... Mais tout cohabite dans le monde, me disais-je une fois de plus ce soir avec encore, au cœur, l’effroi suscité par tout ce qui a été caché de ces terrifiantes images de détresse, tout le poids du monde et le chant du monde qui se perpétue comme entre les lignes – et je suis arrivé au bout de La Maison de thé sur ce sentiment physique et mental de sérénité cernée de douleur : «La nuit est venue sans que je le sache. La plupart des portants de bois sont fermés. Par la dernière fenêtre ouverte, j’aperçois Hugo qui s’éloigne entre les cerisiers en fleur de la lune de miel, sans savoir où il est, ni ce qu’ils représentent. Si j’ai voulu qu’il m’accompagne, c’est aussi pour qu’il détruise un à un les symboles de ce jardin initiatique, trop prémédité, trop voulu, et lui rende sa vraie nature de jardin. J’y ai suivi mes propres chemins, tels qu’ils s’offraient à moi et répondaient à mes humeurs, sans me demander s’ils allaient me conduite au puits de la sagesse ou à la colline de la déception, jusqu’à cette maison de thé, dont j’espérais un moment de repos, mais brusquement – oui, brusquement, Quinquin, quelque chose est là, qu’on ignore, quelque chose sur le visage, quelque chose dans le corps entier, silencieux comme un sablier, qui se glisse entre toi et moi, inexorablement. Cette pelouse de la sérénité, il faut la traverser inexorablement. Je la vois devant moi, sur l’autre rive du petit lac, à travers la porte entrouverte. Je ne sais rien d’avance, ni du temps qu’il faudra, ni de cette sérénité avec laquelle je la traverserai. Je sais seulement que j’y rejoindrai à mon tour cet inconnu, qui m’a laissé pour héritage une image éblouie du corps dont je suis né.

Mais tout cohabite dans le monde, me disais-je une fois de plus ce soir avec encore, au cœur, l’effroi suscité par tout ce qui a été caché de ces terrifiantes images de détresse, tout le poids du monde et le chant du monde qui se perpétue comme entre les lignes – et je suis arrivé au bout de La Maison de thé sur ce sentiment physique et mental de sérénité cernée de douleur : «La nuit est venue sans que je le sache. La plupart des portants de bois sont fermés. Par la dernière fenêtre ouverte, j’aperçois Hugo qui s’éloigne entre les cerisiers en fleur de la lune de miel, sans savoir où il est, ni ce qu’ils représentent. Si j’ai voulu qu’il m’accompagne, c’est aussi pour qu’il détruise un à un les symboles de ce jardin initiatique, trop prémédité, trop voulu, et lui rende sa vraie nature de jardin. J’y ai suivi mes propres chemins, tels qu’ils s’offraient à moi et répondaient à mes humeurs, sans me demander s’ils allaient me conduite au puits de la sagesse ou à la colline de la déception, jusqu’à cette maison de thé, dont j’espérais un moment de repos, mais brusquement – oui, brusquement, Quinquin, quelque chose est là, qu’on ignore, quelque chose sur le visage, quelque chose dans le corps entier, silencieux comme un sablier, qui se glisse entre toi et moi, inexorablement. Cette pelouse de la sérénité, il faut la traverser inexorablement. Je la vois devant moi, sur l’autre rive du petit lac, à travers la porte entrouverte. Je ne sais rien d’avance, ni du temps qu’il faudra, ni de cette sérénité avec laquelle je la traverserai. Je sais seulement que j’y rejoindrai à mon tour cet inconnu, qui m’a laissé pour héritage une image éblouie du corps dont je suis né.

Comme une

Comme une

L'Enfant prodigue a été présenté dans les colonnes de 24 Heures. Lundi 7 mars, un entretien de JLK a été enregistré avec Anick Schuin et Christine Gonzalez, sur Espace 2, à l'enseigne d'Entre les lignes. Et mercredi 9 mars sur La Première de la Radio suisse romande, Pierre Philippe Cadert a recu JLK

L'Enfant prodigue a été présenté dans les colonnes de 24 Heures. Lundi 7 mars, un entretien de JLK a été enregistré avec Anick Schuin et Christine Gonzalez, sur Espace 2, à l'enseigne d'Entre les lignes. Et mercredi 9 mars sur La Première de la Radio suisse romande, Pierre Philippe Cadert a recu JLK Par Philippe Dubath

Par Philippe Dubath Jean-Louis Kuffer, L'Enfant prodigue. Editions D'autre part / Le Passe-Muraille, 283p.

Jean-Louis Kuffer, L'Enfant prodigue. Editions D'autre part / Le Passe-Muraille, 283p.

Celui qui t’en veut de passer à la télé rien que (dit-il) pour frimer / Celle qui évite de serrer la main du curé moite / Ceux qui sont toujours de mauvais poil à l'heure du culte du moi / Celui qui se répand en injures sous le pseudo de Tatie Barbès / Celle qui soupçonne le Basque de vouloir la peloter / Ceux qui ne supportent pas votre liberté / Celui qui insinue que vous cachez votre jeu et qu’en conséquence des enfants blonds ne sauraient vous être confiés sans un certificat de la Psychologue Conseil / Celui qui note les aveux oniriques de sa conjointe et en tire un roman gore / Celle qui rêve qu’elle fume au point que son conjoint le lui reproche / Ceux qui se retrouvent dans les terrains vagues pour échanger des idées floues / Celui qui se pointe à la réu poétique avec un sonnet explosif / Celle qui a mis tout son vécu dans un haïku / Ceux qui se rendent odieux pour éloigner les poétesses nymphos / Celui qui te toise du bas de son mètre soixante-cinq de chien de garde du Service des Automobiles / Celle dont les cadeaux onéreux vous accablent / Ceux qui émiettent des biscottes entre les seins qu’ils bécotent / Celui qui ne te salue plus depuis qu’il sait que tu sais / Celle qui t’en veut d’avoir répandu ce qu’elle a divulgué / Ceux qui disent avoir un rapport sensuel avec leur piano à queue que votre clavecin vous interdit à ce qu’ils insinuent / Celui qui t’envoie des textos de menace pendant que tu passes à la Radio, oh, oh / Celle qui te demande si t’as pas honte de parler de toi à l’émission préférée de sa belle-mère / Ceux qui te disent que tu parles comme un livre mais que tu te refermes pas aussi bien / Celui qui se déride à chaque fois que tu lui souris juste parce que ses rides te rappellent que vous avez le même âge / Celle qui t’en veut de ne pas à en vouloir à ceux qu’elle sait t’en vouloir à ton insu de plein gré / Ceux qui s’égarent dans les pensées de la centenaire sous l’effet de leur Alzheimer / Celui qui prend son plaisir pour une réalité / Celle qui ne cherche même plus de sensations rares / Ceux qui te disent qu’ils t’ont vu à la télé alors que t’as passé à la radio, oh, oh / Celui qui se sent complètement vidé après l’émission du rocker Cadert qu’a fait tout l’boulot / Celle qui a bercé tes nuits au temps de Radio Days sous le nom de Billie Holiday / Ceux qui ont les larmes aux yeux en écoutant la scène finale de Simon Boccanegra à l’émission de Robellaz sur Espace Deux, etc.

Celui qui t’en veut de passer à la télé rien que (dit-il) pour frimer / Celle qui évite de serrer la main du curé moite / Ceux qui sont toujours de mauvais poil à l'heure du culte du moi / Celui qui se répand en injures sous le pseudo de Tatie Barbès / Celle qui soupçonne le Basque de vouloir la peloter / Ceux qui ne supportent pas votre liberté / Celui qui insinue que vous cachez votre jeu et qu’en conséquence des enfants blonds ne sauraient vous être confiés sans un certificat de la Psychologue Conseil / Celui qui note les aveux oniriques de sa conjointe et en tire un roman gore / Celle qui rêve qu’elle fume au point que son conjoint le lui reproche / Ceux qui se retrouvent dans les terrains vagues pour échanger des idées floues / Celui qui se pointe à la réu poétique avec un sonnet explosif / Celle qui a mis tout son vécu dans un haïku / Ceux qui se rendent odieux pour éloigner les poétesses nymphos / Celui qui te toise du bas de son mètre soixante-cinq de chien de garde du Service des Automobiles / Celle dont les cadeaux onéreux vous accablent / Ceux qui émiettent des biscottes entre les seins qu’ils bécotent / Celui qui ne te salue plus depuis qu’il sait que tu sais / Celle qui t’en veut d’avoir répandu ce qu’elle a divulgué / Ceux qui disent avoir un rapport sensuel avec leur piano à queue que votre clavecin vous interdit à ce qu’ils insinuent / Celui qui t’envoie des textos de menace pendant que tu passes à la Radio, oh, oh / Celle qui te demande si t’as pas honte de parler de toi à l’émission préférée de sa belle-mère / Ceux qui te disent que tu parles comme un livre mais que tu te refermes pas aussi bien / Celui qui se déride à chaque fois que tu lui souris juste parce que ses rides te rappellent que vous avez le même âge / Celle qui t’en veut de ne pas à en vouloir à ceux qu’elle sait t’en vouloir à ton insu de plein gré / Ceux qui s’égarent dans les pensées de la centenaire sous l’effet de leur Alzheimer / Celui qui prend son plaisir pour une réalité / Celle qui ne cherche même plus de sensations rares / Ceux qui te disent qu’ils t’ont vu à la télé alors que t’as passé à la radio, oh, oh / Celui qui se sent complètement vidé après l’émission du rocker Cadert qu’a fait tout l’boulot / Celle qui a bercé tes nuits au temps de Radio Days sous le nom de Billie Holiday / Ceux qui ont les larmes aux yeux en écoutant la scène finale de Simon Boccanegra à l’émission de Robellaz sur Espace Deux, etc.

Pour revenir à ton livre, j’ai aimé comme tu parles de la mer. Je n’aime moi que la mer. Les montagnes et les lacs m’ont toujours ennuyé. Je ne me rappelle pas avoir jamais filmé une montagne, par contre la mer souvent. La mer est la seule, la plus grande métaphore. J’aime évidemment tout ce que tu as écris sur notre génération de rebelles. Actuellement nous aimons les rebelles de la Lybie. Emouvant ton souvenir de Pilou. Les biographies des poètes et des écrivains sont parsemées de morts et d’absents. Presque chaque poète et écrivain est orphelin dès son enfance, sinon de l’un de ses parents, au moins d’un petit copain ou d’une copine d’enfance. J’aime comment tu parles de « tes » femmes, de Galia surtout et de Ludmila. Et j’ai adoré ce que tu appelles si joliment « l’émouvante beauté ». Belles images aussi de ta mère «traversant la Rue Centrale» de ton bled que tu ne nommes pas. Et puis, évidemment, tout ce que tu dis «des enfants», de tes enfants. C’est un bien beau livre, peut-être ton plus beau. Voilà, en quelques mots. T’embrasse fraternellement. Dindo.

Pour revenir à ton livre, j’ai aimé comme tu parles de la mer. Je n’aime moi que la mer. Les montagnes et les lacs m’ont toujours ennuyé. Je ne me rappelle pas avoir jamais filmé une montagne, par contre la mer souvent. La mer est la seule, la plus grande métaphore. J’aime évidemment tout ce que tu as écris sur notre génération de rebelles. Actuellement nous aimons les rebelles de la Lybie. Emouvant ton souvenir de Pilou. Les biographies des poètes et des écrivains sont parsemées de morts et d’absents. Presque chaque poète et écrivain est orphelin dès son enfance, sinon de l’un de ses parents, au moins d’un petit copain ou d’une copine d’enfance. J’aime comment tu parles de « tes » femmes, de Galia surtout et de Ludmila. Et j’ai adoré ce que tu appelles si joliment « l’émouvante beauté ». Belles images aussi de ta mère «traversant la Rue Centrale» de ton bled que tu ne nommes pas. Et puis, évidemment, tout ce que tu dis «des enfants», de tes enfants. C’est un bien beau livre, peut-être ton plus beau. Voilà, en quelques mots. T’embrasse fraternellement. Dindo.

Sur quoi me voici réfugié dans un bar louche du Niederdorf, quartier jadis mal famé qui lui aussi a bien changé, à lire Aude Seigne le front coloré par les lueurs mouvantes d’un grand aquarium - Aude qui évoque les dimanches du voyage.

Sur quoi me voici réfugié dans un bar louche du Niederdorf, quartier jadis mal famé qui lui aussi a bien changé, à lire Aude Seigne le front coloré par les lueurs mouvantes d’un grand aquarium - Aude qui évoque les dimanches du voyage. Et pourquoi ne suis-je jamais allé à Urbino, alors que ce seul nom m’attirait, également avivé par le souvenir de la Vénus d’Urbino qu’évoque Aude en précisant que ce seul nom suggère, et pas qu’à cause du Titien, «trop de douceur pour ne pas faire de cette ville un nid de merveilles inconnues ».

Et pourquoi ne suis-je jamais allé à Urbino, alors que ce seul nom m’attirait, également avivé par le souvenir de la Vénus d’Urbino qu’évoque Aude en précisant que ce seul nom suggère, et pas qu’à cause du Titien, «trop de douceur pour ne pas faire de cette ville un nid de merveilles inconnues ». Après l’épisode frustrant de Zurich, et pestant de ne plus pouvoir connecter mon laptop dans le train, j’arrive en effet trop tard à Winterhour pour monter au Römerholz, fabuleuse collection de peinture des hauts forestiers de la ville, pour y voir tranquillement la grand expo consacrée à Camille Corot, peintre que j’aime entre tous, autant que Titien - plus peut-être que Titien.

Après l’épisode frustrant de Zurich, et pestant de ne plus pouvoir connecter mon laptop dans le train, j’arrive en effet trop tard à Winterhour pour monter au Römerholz, fabuleuse collection de peinture des hauts forestiers de la ville, pour y voir tranquillement la grand expo consacrée à Camille Corot, peintre que j’aime entre tous, autant que Titien - plus peut-être que Titien.  Aude avait vingt ans et des poussières quand elle a visité Auschwitz, avec le même sentiment de gêne, que j’ai éprouvé à mes vingt ans, à l’idée qu’on « doit » le faire et la même impression d’accablement physique et métapsychique, sans doute aussi métaphysique, nous venant à constater que ces baraques, ces visages défilant sur les murs, ces tas de cheveux ou de prothèses, ce ciel en dessus, ces visiteurs, ce silence, ce bruit, ces saucisses grillées, tout ça fait partie de notre putain d’espèce. Je dois avoir quarante ans de plus qu’Aude - p’tain elle pourrait presque être ma petite-fille -, et la voilà qui affirme qu’elle a eu «une véritable histoire d’amour avec Cracovie » où je me revois sur les traces de Witkiewicz et de Czapski en diverses compagnies amoureuses ou amies…

Aude avait vingt ans et des poussières quand elle a visité Auschwitz, avec le même sentiment de gêne, que j’ai éprouvé à mes vingt ans, à l’idée qu’on « doit » le faire et la même impression d’accablement physique et métapsychique, sans doute aussi métaphysique, nous venant à constater que ces baraques, ces visages défilant sur les murs, ces tas de cheveux ou de prothèses, ce ciel en dessus, ces visiteurs, ce silence, ce bruit, ces saucisses grillées, tout ça fait partie de notre putain d’espèce. Je dois avoir quarante ans de plus qu’Aude - p’tain elle pourrait presque être ma petite-fille -, et la voilà qui affirme qu’elle a eu «une véritable histoire d’amour avec Cracovie » où je me revois sur les traces de Witkiewicz et de Czapski en diverses compagnies amoureuses ou amies…