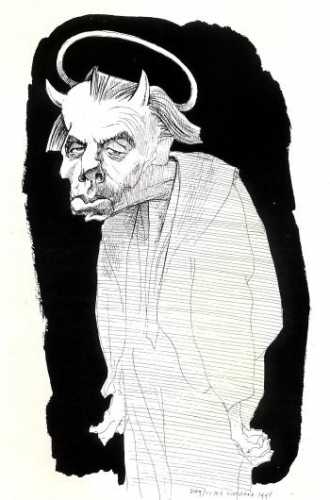

Pour un musée de poche, No 3. D’après Rouault.

La toile de Rouault que reproduit, à la diable, cette aquarelle d’un carnet de décembre 2007, est une pure merveille à mes yeux, qui m’évoque un vitrail nocturne. Chaque fois que j’en ai l’occasion, de passage à Lucerne où je vais voir, assez souvent, ma chère vieille marraine B., je fais escale à la collection Rosengart où se trouve, aussi, un bel ensemble de Picasso, et je m’en viens la contempler un moment. Je dispose évidemment d’une reproduction de l’original, qui réduirait à moins que rien, par comparaison, mon aquarelle d’amateur de rien du tout, lavée un soir en passant, comme en douce, sous l’œil d’un gardien Sri Lankais qui parlait joliment l’italien – tout cela que j’ai noté dans la foulée… Mais tel est le principe du musée de poche, qui veut qu'on s'en tienne à l'impression d'un regard qui n'est qu'allusion et dialogue avec une oeuvre nous ayant touché et qu'on retrouvera bientôt en sa beauté défiant toute copie...

-

-

L'instant et le lieu

Entretien avec Pierre-Alain Tâche

L’oeuvre de Pierre-Alain Tâche, riche d’une trentaine de titres, s’inscrit dans la postérité romande de Gustave Roud et de Philippe Jaccottet, dont elle partage l’enracinement naturel et les résonances intimes, tout en s’ouvrant à d’autres lieux et harmoniques, à d’autres parentés aussi, latentes ou revendiquées, de Pierre Reverdy à Pierre-Jean Jouve, en passant par ces grappilleurs d’instants et de lieux que sont Charles-Albert Cingria ou Jacques Réda. Pour éclairer les tenants et les visées de son activité créatrices, le poète lausannois a bien voulu répondre à nos questions qui devaient englober, aussi, le statut actuel de la poésie.

- Comment la poésie est-elle entrée dans votre vie, avant que vous n’entriez « en poésie » ?

- Peut-être bien par la lucarne de ce galetas qui m’a tenu lieu de chambre, chez mes parents, dès mon jeune âge ! J’y contemplais, de mon lit, les étoiles, dont il me semblait entendre le chant libre et si lointain qu’il m’ouvrait tout l’espace. Car telle était l’aspiration de l’enfant que j’aurais voulu rester : rêver les yeux ouverts, jeter les cahiers au feu, dialoguer avec les oiseaux. Une aspiration confuse à la liberté de l’imaginaire : la poésie n’a peut-être d’abord été que cela - garante de cela.

Je me souviens de grandes journées d’été, au bord du lac ou à la montagne. La nature était comme une source : je m’y plongeais avec confiance, avec naïveté aussi, mais j’y cherchais déjà une respiration plus vaste. Il y eut quelques instants liés à un sentiment d’unité heureuse, de plein accord. Il y eut aussi les premiers émois. (C’est ainsi que je dis, aujourd’hui, mais je sais qu’ils ont laissé trace, qu’ils ont fini par susciter le désir d’écrire.)

Et les livres, direz-vous ? Les programmes scolaires m’ont fait découvrir Villon, Ronsard, du Bellay, La Fontaine - on aborderait, plus tard, Lamartine, Musset, Hugo, avant d’effleurer Baudelaire. Je lisais peu de poésie, à l’époque. J’avais fait quelques découvertes grâce à la modeste bibliothèque familiale : Les soliloques du pauvre de Jehan Rictus (j’ai songé à les imiter, sans vraiment passer à l’acte), Paroles de Jacques Prévert...Une culture populaire, en somme, pour un adolescent qui ne dédaignait pas les romans populistes. Et puis, un jour, ce fut Rimbaud - le séisme Rimbaud, qui n’a pas été causé par l’école. J’étais fier de ma découverte ; j’en portais le secret ; j’étais, d’un coup, entré en poésie. (Mais, c’est chez le José-Maria de Heredia des Trophées - on nous avait fait apprendre par cœur La Trebbia et Les conquérants - que je m’en fus - avec prudence ? - chercher mes premiers modèles formels !)

- Qu’est-ce qu’un poème selon vous ?

Un espace à aménager entre soi-même et « ce qui est », devant soi et, le plus souvent, comme au revers des choses ; un peu d’inconscient sauvé par la conscience, dans une forme à inventer, qui le recueillera ; une hypothèse informulée et pourtant attentive ; une tentative de jeter « par-dessus le vide les liens les plus robustes entre le réel palpable et décevant et le réel secret, fascinant, inaccessible » - et c’est Reverdy que je cite ici, me souvenant avoir mis ces mots en exergue de L’élève du matin, sans qu’ils aient pris une ride à mes yeux, depuis lors.

Mais, le poème est aussi le lieu d’un équilibre à conquérir, à ménager sur la page, par l’écriture ; un espace où la scansion, délivrée d’un formalisme étroit, doit trouver sans cesse sa justification, doit inventer quelque chose qui soit de l’ordre du chant. Disant cela, je ne néglige pas l’ambition d’un sens (à la condition qu’il soit dévoilé, plutôt que conquis) ; mais je veux indiquer qu’il n’y a pas, pour moi, de poésie sans musique.

- Quelles sont les sources de votre lyrisme personnel ?

- L’instant. Des instants. A travers eux, l’inattendu, l’imprévu - mais n’est-ce pas plutôt l’imprévisible, quand l’essentiel naît d’une association d’images ou de mots qui ne peut être pensée, quand l’enjeu, au moins dans un premier temps, n’est pas tant de dire que d’être dit ?

A travers eux, encore, des lieux, d’un bout à l’autre de l’horizon européen, dans l’épaisseur de leur humanité, de leur culture. Et puis, comme un enracinement plus profond du regard, en Anniviers, à la faveur d’une ancienne et durable connivence. C’est que les lieux ne se livrent pas volontiers au premier abord - et c’est pourquoi je refais toujours volontiers les mêmes voyages.Pour l’essentiel, donc, des paysages, des êtres, qui font que quelque chose advient qui rend possible, comme l’a bien vu Marion Graf, « une expérience conduisant au seuil d’une connaissance ». J’aurais pu dire : un don - lesté d’une interrogation, parfois d’une inquiétude, et pouvant ouvrir au mystère d’une présence qui s’offre (et je préfère ici me répéter pour ne pas trahir), « hors de toute limite et à profusion », pour qui consent à « la laisser respirer dans un regard désencombré ».

- Dans quelle parenté poétique, littéraire ou simplement humaine vous situez-vous ?

- Je serais bien sûr ingrat de ne pas reconnaître une dette envers Gustave Roud et Philippe Jaccottet. Je sais mieux ce que je leur dois aujourd’hui que ma reconnaissance peut s’inscrire dans une plus juste distance. On trouve d’ailleurs trace de leur influence dans mes premiers livres. J’aurai mis longtemps à m’en déprendre - non tant par goût du reniement (ce n’est pas mon genre !) que par besoin de définir, si possible, une aire qui m’appartienne en propre.J’ai commencé à y voir plus clair, me semble-t-il, après avoir lu Reverdy. La pratique jubilatoire de Cingria, la découverte d’Ungaretti, de Montale, puis de Pessoa, m’auront donné du champ - mieux : de l’espace ! Et puis, il y eut Pierre Jean Jouve - pourtant si fortement marqué par la faute, dont il m’aidera pourtant à m’affranchir ! Mais les rencontres décisives ont, à mes yeux, été celles de Jean Follain, en qui je reconnais un véritable maître, et, plus tard, de Jacques Réda, dont la voix généreuse (tous genres confondus) n’a cessé de me conforter dans l’idée que la poésie, n’est pas vouée au manque, à la perte, au peu, mais qu’elle est toujours prête à surgir où l’on ne l’attend pas, si l’on veut bien qu’elle y soit ! Je lui dois une bonne part de la liberté que je m’accorde.Je puis dire, aujourd’hui, que j’ai peine à imaginer une poésie exsangue, se refusant au foisonnement du réel ou se retranchant des circonstances de la vie (qu’elles soient graves ou légères) - et même de l’histoire ou du siècle ; et de tout ce qui peut concourir au déchiffrement qui lui incombe, qu’il s’agisse de textes littéraires, de musique ou de peinture…

- Y a-t-il, selon vous, une poésie qu’on puisse dire romande ? Et à quoi se reconnaît-elle alors ?

- On sait les esprits divisés sur la question. Le concept même de littérature romande aurait du plomb dans l’aile ! Dans une préface à l’anthologie parue chez Seghers (La poésie en Suisse romande depuis Blaise Cendrars, présentée par Marion Graf et José-Flore Tappy), Bruno Doucet,

s’autorise de l’avis de Jean Starobinski faisant état d’« un décalage fécond », à propos de l’écrivain romand, pour décrire ce dernier « comme inclus de plein droit dans la littérature d’expression française », mais revendiquant le « principe d’une différence essentielle ». Bertil Galland pouvait, en 1986, en déduire l’existence d’une poésie qui cherche à « vaincre l’isolement sans renoncer à l’intériorité qui lui est chère ». J’ai longtemps vu, dans cette particularité, dont subsiste des traces, la justification d’une différence. Je fus donc longtemps de l’avis - et contre celui de Mercanton, lequel se réclame de l’appartenance à une langue pour constater qu’il n’y a pas de langue « romande » - qu’il existe une littérature romande. Sans céder, pour autant, aux arguments polémiques que j’ai pu entende depuis lors, je ne suis pas sûr qu’une spécificité suffisamment marquée le justifie encore, s’agissant de la poésie qui s’écrit ici, aujourd’hui. Il resterait une commune appartenance à un pays. C’est peut-être beaucoup - et je revendique une différence : elle tient au fait que, décidément, je n’écris pas nulle part -, mais ce n’est plus suffisant. Sinon pour justifier la réalité d’une poésie en Suisse romande.

L’abolition d’une hiérarchie longtemps entretenue par nos voisins français relève-t-elle de l’utopie ? Je n’en sais rien. Je veux bien tenter d’y croire. Mais il faudrait, pour qu’elle advienne, que la poésie « romande » trouve en France une plus large diffusion, qui pourrait seule rendre vain le débat !

- Quelle place assignez-vous à la poésie dans l’univers de parole vilipendée qui est le nôtre ?

- Une place menacée, certes, par une parole de plus en plus confisquée au profit (c’est le cas de le dire !) du seul discours (politique, économique, technique) lié au culte de la consommation. Mais aussi, par contrecoup, une place comme assurée d’une légitimité accrue.

La poésie n’a que faire de l’avoir : elle est à l’écoute de l’être. Elle n’acquiert pas : elle accueille, elle reçoit - et en cela, déjà, ne participe pas « à la mise en spectacle de la réalité et à sa falsification ». Elle tend ainsi à préserver d’une déconstruction programmée la vérité, à laquelle il faut bien croire, tout en sachant qu’elle est affaire de convictions ; d’une vérité conçue comme un absolu qui pourrait bien être la face lisible de notre liberté (ou qui le deviendra). J’ai retenu les mots de Fabio Pusterla, parus dans ces mêmes colonnes. Il ajoutait : « Ce faisant la poésie s’avance naturellement à contre-courant, de façon parfaitement isolée et en semi-clandestinité ». Nous ne sommes pas loin d’une forme de résistance ; elle est rendue possible par le fait que « la poésie ne s’établit qu’en rapports individuels ». Sa force est d’activer d’autres circuits, de parier sur eux. On ne s’étonnera pas, cela étant, qu’elle représente pour tout régime politique, qu’il soit de gauche ou de droite, un potentiel de subversion qu’il finit par prendre en compte, dans des situations extrêmes. Le poète, alors, n’a d’autre choix que de devenir un témoin. Je ne crois pas me bercer d’illusions en affirmant que, sans en tirer gloire, nous sommes de plus en plus nombreux à nous accorder, aujourd’hui, sur ce point.

- Que pensez-vous de la pensée de François Cheng, selon lequel il ne saurait y avoir de beauté sans bonté ?

- Sous la plume d’un écrivain qui se définit lui-même comme « un homme sans prévention et sans cuirasse », la bonté devient une justification de l’être. Elle accède à cette dimension d’harmonie dont la beauté, me semble-t-il, est indissociable. François Cheng ainsi me paraît avoir cent fois raison. La beauté est un équilibre lumineux. Elle est donnée de l’intérieur. La bonté, alors, est le surcroît qui la manifeste. (On comprendra dès lors que je sois peu sensible à la beauté du diable !) François Cheng m’invite à poursuivre la réflexion ; à me demander qui ose encore, de nos jours, évoquer la beauté ? C’est, en tous les cas, une notion révoquée par le discours convenu des arts plastiques - pour lequel elle renvoie à une culture que condamne une idéologie à révoquer. Comme si une théorie avait pouvoir d’abolir une réalité. Allons donc ! S’il n’y a plus de place, sur cette terre, pour la beauté - alors même que je la vois partout présente, offerte -, ne serait-ce pas le résultat d’une confiscation ? Le mouvement qui nous porte vers elle n’a pas tari. On voudrait simplement nous faire croire qu’il ne peut plus être sous-tendu par une valeur morale positive. La négation, pour ne rien dire de la violence (dont je n’ignore ni ne néglige l’omniprésence), n’a pas pouvoir d’éradiquer la beauté qu’elles recouvrent, parfois, d’un voile sombre. Et puis, je crois, décidément, que le monde ne peut se passer de notre acquiescement et qu’il rayonnera toujours pour un regard empreint de bonté.

- Qu’aimeriez-vous transmettre par le truchement de votre œuvre ? Et qu’est-ce plus précisément que le « lieu » de votre poésie ?

- Vous parliez, au début de cet entretien, d’« entrer en poésie ». L’expression ne doit rien au hasard, qui renvoie au seuil qu’implique tout engagement, au pas qu’il faudra faire, à l’écart qui en résultera. Vous ne le savez pas, mais vous ne pourrez plus quitter cette voie. (Rimbaud demeure une exception !) Parce qu’elle est chemin de vie, qu’elle est indissociable de votre vie. Voilà pourquoi, sans doute, je n’ai pas vraiment l’ambition de transmettre autre chose que le poème lui-même - car la poésie est vécue en termes d’expérience et non en tant que message. Je voudrais prêcher par l’exemple, suggérer une complétude, donner des gages à ceux qui seraient prêts à s’ouvrir, à risquer, à tenter de voir. Je pourrais même, si cela devait avoir quelque sens pour le lecteur, agencer quelques éléments d’une poétique de l’instant. Je me situerais alors à cette intersection immatérielle de l’espace et du temps, où se joue notre pleine présence au monde ; parce que c’est là le « lieu » d’un instant absolu, qui nous relie à l’unité de ce qui est - au Tout, si l’on veut, et dans la seule éternité qui nous soit acquise. C’est, du moins, ce que j’aurai vécu, parfois - comme une brûlure inoubliable.

Ainsi, l’instant est-il, probablement, le vrai « lieu » de ma poésie. A moins que ce ne soit, en dernier ressort, le poème lui-même où, métaphoriquement, se mêlent, à la limite d’une lagune imaginaire, les eaux claires de l’inconscient et les courants obscurs du réel.

Livres

d’Heures

La lecture de Pierre-Alain Tâche est un croissant bonheur, et c’est dans la lumière limpide de celui-ci, après les régulières parutions récentes de Sur la lumière en Anniviers, L’intérieur du pays et Nouvel état des lieux, que nous publions ces poèmes à venir dans son prochain recueil intitulé Roussan, trente-troisième d’une œuvre inaugurée en 1962 avec Greffes, suivi de La boîte à fumée en 1964 et de Ventre des fontaines en 1967.

Il y a comme une suite enluminée de Riches Heures dans l’oeuvre de Pierre-Alain Tâche, qui serait à la fois d’un promeneur et d’un grappilleur de sensations, d’un amateur au sens fort de celui qui aime en ami et en amoureux, sous le signe d’Eros, d’un arpenteur des lieux et des arts, d’un veilleur aussi à l’attentive présence, d’un sourcier de vocables raffiné, parfois jusqu’à la rareté précieuse, que l’humour et la sagesse acquise ont de mieux en mieux porté au naturel et à la simplicité.

De la porte d’à côté aux plus lointaines balades, de son bercail lausannois où l’homme de la Cité a fait carrière de juge, aux lumières d’Orta, de Vienne ou de Vermeer, des moineaux du jardin aux chiens d’Argolide, Pierre-Alain Tâche multiplie son envol de poète, tel « celui qui veut vivre », dont Pierre Jean Jouve son pair avéré disait aussi : « celui qui unifie »…

LECTURES

CHOISIES

Ventre des fontaines. L’Age d’Homme, la Merveilleuse Collection, 1967.

L’élève du matin. Galland, 1978.

Le dit d’Orta. La Dogana, 1985.

Buissons ardents. Encres et dessins de Jean-Paul Berger. Empreintes, 1990.

Noces de rocher. Dessins de Martine Clerc. Empreintes, 1993.

Le rappel des oiseaux. Empreintes, 1998.

Reliques. La Dogana, 1997.

L’état des lieux. Empreimtes, 1998.

Chroniques de l’éveil. Préface de Patrick Amstutz. L’Aire bleue, 2001.

L’inhabité, suivi de Poésie est son nom et de Celle qui règne à Carona. Préface de Christian Doumet. Empreintes, Poche Poésie, 2001.

Sur la lumière en Anniviers. Fusains de Martine Clerc. Empreintes, 2003.

L’intérieur du pays. Préface de Christophe Calame. L’Age d’Homme, coll. Poche suisse, 2003.

Nouvel état des lieux. Empreintes, 2005.

Cet entretien et ses compléments constituent l'ouverture de la livraison d'été du Passe-Muraille, No 70.Un nouveau livre de Pierre-Alain Tâche, sa première prose de poète musicien, vient de paraître aux éditions Zoé, sous le titre de L'Air des hautbois.

-

Au Lamartine

Il ne faudrait pas se leurrer : l’inspiration,

ce n’est que souffle d’un ventilateur,

qui brasse un temps fané sur le comptoir

où sont des verres taillés, un siphon bleu ;

et l’air qu’il lisse agite des lauriers

que ne recherche plus la main d’Alphonse,

assis sur un rocher, dans la peinture.

Il a, depuis, tout un val à son nom,

sans compter Milly, si cher à son cœur

- et pourtant, c’est ici qu’il aime à méditer,

interpellant les buveurs de petits cafés,

qui ne savent de lui que cette plume immense

et trempée, sur le quai, dans l’encre du terreau,

lance fichée devant la double page

où les fleurs à venir signeront le printemps.Ce poème de Pierre-Alain Tâche est tiré de Roussan, paru aux éditions Empreintes.

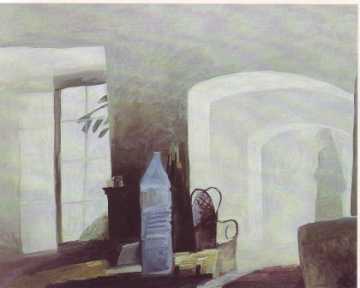

Thierry Vernet. La bouteille d'eau. Huile sur toile.

-

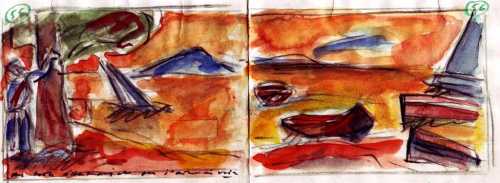

Le feu au lac

Musée de poche, No2. Au port d'Ouchy, d’après Hermanjat.

On réduit trop souvent la mentalité suisse romande au calvinisme (qui est lui-même bien plus varié et intéressant qu’on ne le dit) alors que notre pays de lacs et de douces campagnes connaît aussi des formes de sensualité qui se traduisent par une poésie (il n’est que d’évoquer le lyrisme d’un Gustave Roud ou le style baroque et chamarré d’un Cingria) et une peinture dont quelques petites maîtres paysagistes, dans la foulée de Turner, Corot ou Courbet (auquel nous devons de belles évocations lémaniques), valent la peine d'être (re)découverts. Je pense évidemment au plus connu d’entre eux, François Bocion (1828-1890) magicien des atmosphères brun-bleutées et traduisant admirablement la sérénité comme intemporelle des soirs lacustres ou des après-midi d’été; un poète de la couleur à fonds terrien proche de celui de Ramuz qui, petit garçon, lui serra la papatte. Mais il y en a d’autres, tels les Félix Vallotton, Charles Chinet ou Fernand Gaulis, et puis il y a Abraham Hermanjat (1862-1932) qui a ma prédilection et dont j’ai été tenté, à plusieurs reprises, dans tel ou tel musée mal gardé, de dérober telle ou telle toile en douce. Faute d’assez de cran, j’ai fait un jour cette copie, plus que fruste mais que j’aime bien quand même, d’une vision comme incendiée par la lumière du couchant, dans une sorte d’effusion orangée, de l’ancien port d’Ouchy, en bas de Lausanne. L’original date de 1917 et se trouve dans une collection particulière, établissement bancaire ou villa sûrement gardée par des molosses…Image. Ouchy, 1917. Abraham Hermanjat.

-

Musée de poche

De l’aquarelle considérée comme un geste critique…

L'idée m'est venue ce matin, face au brouillard et à la mauvaiseté du monde (les dernières infos) de me constituer un petit musée de poche en recopiant des tableaux aimés que j'aimerais bien emporter avec moi partout où je vais. J'ai commencé avec La route à midi de Thierry Vernet, évocation provençale de je ne sais où, dont je ne possède à vrai dire qu’une reproduction, mais fidèle. Pourtant une copie personnelle m’importe aussi, même de qualité inférieure, puisque c’est mon propre regard que j’ajoute à celui du peintre, à tel moment et en tel lieu. C’est un peu comme un commentaire de l’œuvre, dans la foulée, une note à la volée - et je me rappelle alors quatre autres copies commises, à la gouache, une d’après Rouault et trois d’après Czapski…

Pour en revenir à La route à midi de Thierry Vernet, il va sans dire que l'original est bien plus beau, mais l'intention y est... Ensuite ça sera plus coton de copier du Rembrandt ou du Vermeer à l'aquarelle presto...

Image : La route à midi, d'après Thierry Vernet.

-

Stone qui roule

L’intégrale d'Oliver Stone à la Cinémathèque suisse et en 13 DVD

C’est un passionnant travelling à travers l’œuvre d’un réalisateur flamboyant et controversé, en phase avec l’histoire américaine contemporaine, que nous propose ces jours la Cinémathèque suisse. Parallèlement, un double coffret édité par la Warner, réunissant 13 DVD, propose le même aperçu panoramique, à quoi s’ajoutent le premier film d’école «godardien» du cinéaste, Last Year in Vietnam, et un documentaire extrêmement intéressant de Charles Kiselyak révélant l’essentiel de la « philosophie » d’Oliver Stone.

Revue dans sa globalité, de Salvador (1985) au portrait sans hargne ni complaisance de W. l’improbable président (2008), l’œuvre de Stone apparaît comme une fresque épique sans égale des Etats-Unis, des années 60 à nos jours. Le culte du héros (au sens grec et même nietzschéen, contre la « faiblesse » chrétienne, rappelle-t-il dans le film de Kizelyak), va de pair avec une critique virulente des dérives autodestructrices du Système (Wall Street), mafieuses (JFK et Nixon) ou anti-démocratiques (tous ses films, y compris les entretiens avec Castro et Arafat), mais jamais Oliver Stone ne donne dans la propagande unilatérale. Si le traumatisme du Vietnam a fait de lui, d’abord écrivain, un cinéaste très engagé hors idéologies, ses films, du point de vue « américain » de Platoon (1986) à l’approche « vietnamienne » d’Entre terre et ciel (1993), en passant par la déchirure de Né un 4 juillet (1989), modulent une observation mêlant constamment critique et autocritique, pour mieux rendre la tragédie humaine en cours. Passionné de football américain, Stone en montre les dessous racistes ou rapaces dans L’enfer du dimanche (1999) Inquiet de voir la violence juvénile se déchaîner, il en fait le portrait-charge démentiel dans Tueurs nés. Fils lui-même d’un financier d’origine juive, il ressaisit le caractère parasitaire de la nouvelle économie dans son fascinant Wall Street (1987), prémonitoire et « tout public ».

Violence et mégalomanie

Le reproche majeur a été fait à Oliver Stone, et notamment pour Tueurs nés, de se servir de la violence pour dénoncer celle-ci. Dans la même optique, une partie de la critique lui a reproché, dès Salvador, d’être ambigu. Or, s’il y a chez lui du mégalo parfois dépassé par son projet (comme dans Alexandre), et un goût évident du grand spectacle qui dilue son propos, Oliver Stone en impose cependant, à l’opposé de tant de faiseurs hollywoodiens brassant le vide, par une vraie vision d’artiste et d'intellectuel, complexe et créative, reflétant les multiples aspects de la réalité.

Lausanne. Cinémathèque suisse, jusqu’au 28 mai. Programme détaillé sur le site : http://www.cinematheque.ch. Dès le 7 mai.

The Oliver Stone Collection, 2 vol. WB, 13 DVD -

Printemps

Lorsqu’elle sortit du bosquet jouxtant le parking de la Grande Entreprise, les gens se dirent qu’elle était allée s’y soulager, et de fait elle achevait de rafistoler le système de nippes superposées qui protégeaient des derniers frimas sa lourde viande sommée d’un faciès de lubricité.

Il y avait quelque chose de puissamment animal dans son apparition de ce matin, une force soulevait sa vaste croupe, une espèce de triomphe irradiait la masse informe de son grand corps de fille de peine, enfin comme une lueur de sourire éclairait son mufle rose - de toute évidence, celle que le service de nettoyage de la Grande Entreprise appelait la Truie était satisfaite.

Après elle et du même bosquet, de son pas bedonnant de crapaud, sortit Carlo le balayeur du quartier, dit aussi technicien de surface dans les registres municipaux, visiblement ragaillardi de se sentir ce matin le faune de la saison nouvelle.Image: Lucian Freud

-

Aux mimes égarés

par Louis-Ferdinand Céline (p.a.a. Philippe Di Maria)

Je ne lis plus grand-chose, pas le temps, pas envie… trop de misère accrochée partout aux pages… lourdes, si lourdes leurs phrases à tous !… au marteau-pilon qu’ils rabâchent !… et pan !… et pan !… pas musiciens pour un kopeck !… je laisserais bien faire mais voilà, il y a Arthur que me tire par la manche… Ferdine, Ferdine ! qu’il gueule, gaffe !… tu vas t’en ramasser tout un bac, toute un train, tout un Boeing de lamanièrede !… qu’on va plus savoir où les mettre !… un plein tanker de faussaires !… faut que t’agisses, et recta !… Écoute, qu’il rajoute, c’est pour un concours… c’est le thème !… un pastiche, un « à la manière de »… tu parles qu’ils vont tous joui-jouir à céliner !… une constellation de zélés plagieurs à tes basques !… tout un bataillon de clanculs !… Ferdine, dis ?… tu m’entends ?… Ferdine ?…

Y commençait à me courir, et pas qu’un peu l’Arthur !… fallait bien que je lui réponde !… y m’aurait emmerdé à pas finir !… je l’aurais jamais décollé !… y a pas plus pire sangsue que lui !… d’accord ! que je lui fais enfin !… je vais leur trousser un libelle !… que ça va leur illuminer leur gazette… que ça va les changer des wagons de prousteries qu’ils vont recevoir !… des bossueteries amen, des joyceries néon Bloom, des bars à Barthes, des flaubertiades et autres lafontaineries à deux sols à déborder de partout !… vont voir arriver un tsunami de contrefacteurs au Magazine !… tous debout pour le premier prix !… ah oui, ils veulent tous être écrivaîîîîîn… mais y savent pas chanter !… que des phrases malades qu’agonisent dans les pages !… s’il n’y a pas la musique, y a rien !… alors ils pondent 700 pages de scribouillages laxatif best-seller et ils arrivent à purger 600 000 gogos… tu écris Fucca et t’as ta trogne chez Decaux, sur tous les quais de gare, les coins de rues, dans tous les torcheculs du jour, colonne Morris et compte en suisse !… mais là, au jeu du singe, sûrement que ce sera moi le plus copié !… tous ces naïfs qui s’imaginent qu’il suffit de troispointer !… ils font que ramper, zombies dans les pages !… ineptes ixodes !… aptères Calibans aux feuillets !… j’en traîne tant au cul de ces mimes bubons !… j’en déborde !… c’est la colique !…

Ils sont pesants à plus savoir !… à tonnes d’étrons !… tellement loin de l’esprit !… de la lettre !… de la légèreté !… pas un qu’a compris !… faut trouver le rythme, l’émotion… mais pour ça faut travailler !… et travailler encore !… laisser la tripe et la vinasse !… caméléons séides boursouflés d’impudence, épigones fous jaloux, torchant du Céline-au-mètre… si facile qu’ils croient !… trois points partout !… Faites, faites, qu’on se marre un peu !… qu’on vous mire bien le fond du froc !… torchis verbeux tout frais fané !… ils veulent tous être goncourisés, renaudisés, nobelisés… ah, pas beaucoup de vrais !… Tiens, si, j’en vois un !… par les grandes vagues !… au-delà d’autres océans qui rugissent en trombes !… où les villes tombent d’être restées trop fières debout… où les hommes tombent à leur tour, de vivre si pauvres… là-bas en Amérique… il y a Cormac McCarthy !… Méridien de sang, Sutree, La Route… il brosse pas dans le sens du poil, le Cormac !… en voilà un qui met ses tripes sur la table !… volutes d’enfer sur ses feuilles… stylo de Satan bien dans le prose du lecteur !… il tient son style !… il en est maître !… il connaît bien l’Homme et sa saloperie naturelle !…

J’en reviens à mes épigones !… trop pressés tous !… immédiatement !… c’est le nouveau mot-clé du monde !… tout, tout de suite !… courriels, mobiles, fax !… faut une réponse immédiate !… c’est un ordre !… au pied !… et que les autres crèvent de faim !… vae victis !… n’avaient qu’à naître ailleurs !… je les ai vus, moi qui vous raconte, par moins cinq degrés, costards en laine, fourrures indécentes, panses et culs à exploser, blablatant sur l’amour du prochain !… pas une piécette pour le miséreux gelé du trottoir qui sanglote à leurs semelles !… glisse et passe, pâle limace de glace !… l’homme est né égoïste étron !… il jouit de voir mort son prochain !… toujours mieux que crever soi-même !…

Je rêve à des cieux étoilés… qui valsent et virevoltent aux nuages… à grands tourbillons… par les vents tièdes qui réconfortent !… en d’autres folles féeries !… où l’homme aimerait l’homme… falbalas dansants et chantants !… rigodons d’azurs !… à feuilles soyeuses chues sur un cœur…

Ce texte est un pastiche de Céline proposé, il y a deux ans de ça, à un concours sur le mode À la manière de... L'Auteur s'est plaint en haut-lieu de n'avoir pas été primé. Il a pleinement raison et c'est pourquoi son gorillage se retrouve icitte.

-

Ceux qui restent tout joyeux

Celui qui conserve à tout coup son allégresse de manchot radieux / Celle qui pète le feu de Bengale et se la joue Byzance sur son ottomane / Ceux qui se laissent aller bien / Celui que ses outils attendent dans la claire lumière du matin / Celle qui tricote un paysage aux lointains de mohair vaporeux / Ceux qui prennent le raccourci dit de Satan l’éclair / Celui qui sponsorise le Club des inventeurs de proverbes chinois dont la cave ne contient que de grands crus / Celle qui recueille les petits rats d’opéras sur son navire-école grouillant de mousses / Ceux qui arrosent tous les matins leur langage fleuri d’un long jet de leur chique / Celui qui sait par cœur toutes les chansons de marche propices à l’entretien de la Joyeuse Equipe sur les chemins de France et autres cantons latins / Celle qui tient le bugle dans la Fanfare du Grillon / Ceux qui ont vidé la cagnotte de la Société des picoleurs et constaté qu’ils étaient fins prêts à «faire la Chine» / Celui qui gère la crise de neurasthénie de son neveu Raoul dont le père voulait faire un spéculateur à tout casser et qui écrit des poèmes à la Lamartine première période / Celle qui se découvre une nouvelle personnalité en jouant du saxo piccolo à la kermesse des Chanterelles / Ceux qui s’impatientent de la retraite pour faire la gueule à plein temps / Celui qui a chopé une fluxion de poitrine en posant nu avec une foule pour une photo de Spencer Tunick où on ne le verra même pas ça je te parie / Celle qui apprend dans un tabloïd qu’elle a sept jours pour sauver ses cheveux / Ceux qui contestent le fait que Cheryl Cole serait la femme la plus sexy de l’année alors qu’on n’a même pas testé les filles du Jura Sud / Ceux qui ont fait l’amour virtuel et se cherchent maintenant une garderie pour leurs cyberkids / Celui qui beurre les radis des potaches / Celle qui se sait reine des entrepôts New Look sur le canapé d’alcantara de la boutique branchée à l’enseigne de Manioc / Ceux qui font deuil à part aux quatre coins du cimetière réhabilité / Celui qui éclate de rire pendant l’éloge du défunt dont le pasteur suçait la fortune et pas que ça / Celle qui capte à peu près tout à part l’urgence de s’inscrire au Front national des gauches recyclées / Ceux qui ne supportent plus ton enthousiasme qu’ils assimilent à un relent d’hystérie adolescente qu’ils te proposent de soigner en thérapie de groupe / Celui qui voit les étoiles de Midi sans mérite particulier puisqu’il chemine sur une arête neigeuse à 4444 m. au-dessus de la mer dont les propres étoiles font les humbles dans le tréfonds de velours mauve / Celle qui dit à son fils Paul en pole position de la F1 UBS qu’il n’a pas le droit à l’erreur alors que ce garçon brille au clavecin / Ceux qui ne voient pas la beauté de cela simplement qui existe, etc.